機車 爬 坡 燒 焦 味的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄧觀傑寫的 廢墟的故事(作者親筆簽名版) 和張德芬的 遇見未知的自己【恩佐全彩插圖典藏版】:張德芬經典代表作「身心靈三部曲」喚醒篇(博客來獨家限量作者簽名蓋印金句扉頁)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自雙囍 和皇冠所出版 。

世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳翠鳳所指導 林昱德的 使用理財機器人的行為意圖之研究 (2022),提出機車 爬 坡 燒 焦 味關鍵因素是什麼,來自於UTAUT、理財機器人。

而第二篇論文國立彰化師範大學 工業教育與技術學系技職教育教學碩士在職專班 廖錦文所指導 羅筱恩的 技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究-以桃竹苗地區為例 (2022),提出因為有 技術型高中學生、學生學習歷程檔案學習動機、學生學習歷程檔案學習成效的重點而找出了 機車 爬 坡 燒 焦 味的解答。

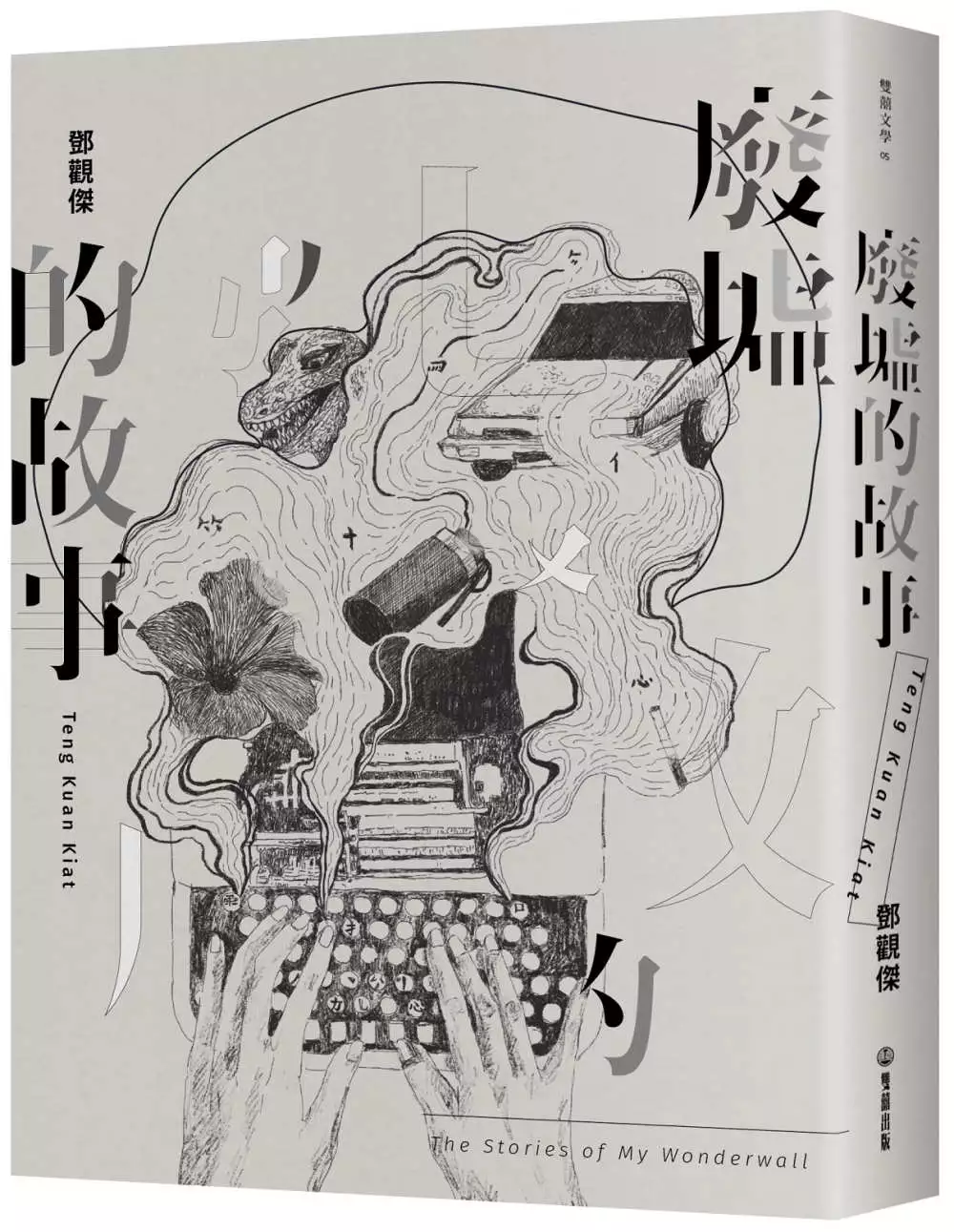

廢墟的故事(作者親筆簽名版)

為了解決機車 爬 坡 燒 焦 味 的問題,作者鄧觀傑 這樣論述:

★作者親筆簽名版★ 「怪物,寫作機器,廢墟」 一位萬撓青年在台灣頂樓加蓋的房間裡 以重新學習的母語敘述漂流的故事, 將盤根錯節的時間與人物繁衍滋生的語言與文字, 填滿廢墟裡不斷開裂的縫隙。 是廢墟的故事,是故事的廢墟。 「母親既然硬生生地將我放棄,那我就再也不需要她和她的語言。 我會找到新的語言,像父親一樣脫離家庭而生活。」 ──〈林語堂的打字機〉 國家,民族,地域,家庭與個人,在第一本小說集裡,鄧觀傑試圖為這些問題提出階段性的解答,作為青年時期的終結。「童年,是作家的提款機」鄧觀傑的這台ATM似乎沒有提款的上限,源源不絕的情

節漫布在每則短篇裡。 有宏偉敘事巨大的遊樂園器具如何從歐洲一路輾轉到南洋成為小孩的最愛(大人的生財); 有在山坡樹立巨幅海報上的Godzilla等待小獸出生雙瞳射出紅色火焰將小鎮攪得翻天覆地; 有璀璨歷史斷片中短暫來到馬來亞的林語堂和他在雷明頓辦公室裡短路的中文打字機; 有外祖父抽了中國公司生產台灣限定販售的阿里山香菸後徐徐噴出光怪陸離的巴黎軼事; 有從洞裡爬出的母親帶著孩子迷失在曾經工作接近國家核心的吉隆坡街區裡; 有見了老同學小說家拒絕分享故事深怕被改寫曝光卻不禁再次想起高中教室裡的永恆禁忌。 文字,語言,敘事,這幾項

構成小說的元素是鄧觀傑在《廢墟的故事》裡,持續探索的主題,隱藏在精采的故事背後。那位不辭艱辛從廢墟奔出報信給我們的人,身手勢必是矯健的。 本書特色 ●對於小說本質的提問 閱讀小說,創作小說,究竟能否排解人生的憂愁,帶來新生的動力與契機?在敘事的形式與管道日漸多元的當下,一個說故事的人,要如何具備「矯健的身手」吸引你的好奇與興趣?「太監的下面,然後呢?」、「然後就沒有了。」 ●地景書寫的再嘗試 《廢墟的故事》以八篇短篇小說組成,地景從馬來西亞首都西北的小鎮漂洋過海來到台北的邊陲地帶頂樓加蓋公寓。從異文化的邊陲到異國城市的邊陲,語言、文化的差異

讓敘事者重新學習,學習如何透過敘事重新站立在世界的中央。 ●馬華文學的新詮釋 《廢墟的故事》是一本最新的馬華文學作品,它的新來自於作者以及素材的詮釋。在華語文學不被國家認可時,馬華作家們持續創作試圖解決身分,認同,與地域問題。嚴格上說來,年輕世代的寫作者,「更加努力地悲傷」。 推薦人 暨南大學中文系 黃錦樹教授推薦序 小說家 張亦絢,高翊峰,連明偉,陳雨航,陳柏言 推薦短語 作家 言叔夏,張惠菁,陳又津 推薦 名家推薦短語 觀傑的小說,令我感覺相當奇妙。故事在開始時,往往給我們似曾相識的擾動,但在某一轉折

後,又帶來嶄新的衝擊。特別令我讚賞的,還有在「不以文害意」與「不以意勝文」之間的幽微平衡。梅爾維爾最無與倫比的一面,在這裡一明一滅,為陷入沉默的人們,打出既美麗又響亮的旗語與暗號。──小說家 張亦絢 跨國界的經驗與思考,對文字的敏感與勇敢,捶打多種敘事方式,然後把故事(和它的細節)說得至為精采。 一位來自熱帶小鎮的青年小說家,擁有豐饒的童年存摺,提著林語堂的打字機,如同新版的哥吉拉般轟轟隆隆地殺到了。──小說家 陳雨航 《故事的廢墟》是一部不為遺忘、卻是告別的短篇集。故事魂語,似為作者告別了馬華記憶,反以家族之名,撿拾所有人終將遺落在原鄉的身分謎圖。如此

告別之後,那些令人驚豔的靈光種籽,總會在廢墟之壤冒芽,即便遭遇燒天的焰,灰燼散落,也是一朵朱槿大紅花的未來沃土。──小說家 高翊峰 成熟的敘事,來自往復的斟酌審定;殊異的聲音,來自漫長的自我鍛鍊。作家的第一本書,記述家庭,追溯家族,乃至在故土與新故土之中思索國族身分,藉由承襲覆議的文學技藝,深刻探問馬華懸而未決的未來命運。精準的迷路,認真的對決,故事開始之前,都將先以故事完成自我。──小說家 連明偉 當他們自夜闇的酒館離開,鄧觀傑正翻身躍進文明的廢墟。時間編織空間,於是「此身」的出與入,困與逃,離別與歸返,成為把握小說的重要線索。糞坑,縹緲的巴黎,漂流的打字機,

荒蕪的樂園,倒閉的電影院,觀傑展現矯健身手,在廢墟流觀與漫遊。那讓人想起鄂蘭對班雅明的評價:「有如潛入海底的採珠人……從深處將珍珠與珊瑚取回海面。」──小說家 陳柏言 作者簡介 鄧觀傑(Teng Kuan Kiat) 馬來西亞人,畢業於台大中文系、政大中文所。曾任《文訊》雜誌編輯,現為Youtuber團隊企畫、(不)自由寫作者。作品曾獲印刻超新星文學獎、香港全球華文青年文學獎、馬來西亞花蹤文學新秀獎等。 推薦序:〈怪物,寫作機器與廢墟——序鄧觀傑《廢墟的故事》〉◎黃錦樹 ●故事的廢墟 ●巴黎 ●Godzilla與小鎮的婚喪嫁娶

●林語堂的打字機 ●樂園 ●洞裡的阿媽 ●弟弟的遊戲 ●故事總要開始 後記 故事的廢墟(節錄) 「這樣做是不對的。」我這樣對阿蔡說。 「沒事的,如果有人抓到我們,你就說聽到裡面有人呼救,我們闖進廢墟是為了救人。緊急狀況就不算無故入侵了。」阿蔡對我說,「走吧,你難得回來看我,我帶你回去看看。」 「不是,我是為了考英文才來的。」 為了考英文而到台北的前一天晚上我和阿蔡碰面,我們喝酒,在暗夜裡翻過宿舍的圍牆。阿蔡的身手矯健,但我已經喝了不少,腳步開始笨拙,從圍牆上跳下時我撲倒在地上,聞到草的氣味。 宿舍已經不是我原來認識的樣子了,原來停腳踏車和機車的水泥地被雜草撕裂,

從縫隙間生出一整片草原,每一步踩下去鞋底傳來的都是水泥瓦礫悶悶的尖刺,腳底有熟悉的,雜草回彈的觸感。 阿蔡說走吧,我帶你看一個酷東西。 我只能跟著他向前走。 沒有光,我們只有手機的LED手電筒,照在凹凸不平的空間裡切出深深的影子,地板不平,這樣真的有夠容易扭傷腳有夠危險,我想著我明天被抬進考場的畫面,開始覺得有點後悔。我明天要考試了,要考英文可是我英文本來就不太好,會報考英文是因為,他們說英文可能影響到我第一份工作的面試,他們說第一份工作是非常重要的,我已經延畢,履歷上本來就不好看,我應該要好好準備明天的英文考試這樣第一份工作才比較穩定,這樣以後的生活才會比較穩定,可是我的朋友阿蔡把我拉到廢墟

裡。 我們沿著生鏽的樓梯一層一層往上爬。 我用手機照向四周,暗影重重,大部分的東西已經清空了,一些床架和櫃子被拉倒在走廊上。我看見門板和牆壁上有大大的塗鴉,地上有舊報紙啤酒罐和滷味塑料袋一類的垃圾,還有燃燒後焦黑的痕跡。顯然我們不是宿舍變成廢墟以後第一批進來的人,或者說,我不是第一批進來的人。 溼氣厚重,所有東西都附上了薄薄的黴,地板的裂縫長出發育良好的雜草好像我們已經進入了熱帶,那裡面很暗很安靜,耳膜被腳步的回音震得嗡嗡作響像有蟬鳴。 我們踩過不同的垃圾、斷掉的樹枝和破碎的地磚,我謹慎地選擇落腳的位置,但阿蔡像是能在夜中視物一般,熟門熟路地,一步一步走向走廊幽暗的深處,帶著我回到我們曾經住過

的樓層,

使用理財機器人的行為意圖之研究

為了解決機車 爬 坡 燒 焦 味 的問題,作者林昱德 這樣論述:

本研究以探討使用者使用理財機器人之使用行為相關研究,目的為探討使用者使用因素,提供未來後續業界之參考,以及找出現階段理財機器人使用者的描述性統計分析。本研究以有使用過銀行推出之理財機器人作為研究對象,於 2022年 7月 14日於網路進行正式問卷投放,回收後進行資料分析,經過問卷後台揭露,本次問卷研究投放人數為 4765 人,回收 490 份問卷,有效得 387份,有效回收率為 78.79%。研究架構以 UTAUT2 為基礎,並加入感知風險成為新的會影響使用意圖的因素。研究結果顯示,績效預期、社群影響、促進條件、價格價值以及習慣會對行為意圖產生顯著正向影響;努力預期以及感知風險對行為意圖則是

沒有影響;行為意圖以及習慣對使用行為有顯著正向影響;促進條件對使用意圖則無影響。希冀本研究可以作為相關單位的參考依據。

遇見未知的自己【恩佐全彩插圖典藏版】:張德芬經典代表作「身心靈三部曲」喚醒篇(博客來獨家限量作者簽名蓋印金句扉頁)

為了解決機車 爬 坡 燒 焦 味 的問題,作者張德芬 這樣論述:

所有發生在我們身上的事, 都是經過仔細包裝的禮物。 張德芬經典代表作「身心靈三部曲」喚醒篇 特別收錄全新自序!哈佛醫師、身心靈作家許瑞云感動推薦! 繪本名家 恩 佐 全彩插圖 典藏版 其實我們早就認識了自己, 只是因為妄想、執著,而產生了「未知的自己」。 唯有放下那些執念,才能喚醒我們的內在世界! 「為什麼我不快樂?」「為什麼我不能擁有想要的生活?」外型亮麗的若菱名校畢業、在外商公司工作,原本應該人人稱羨。但她和原生家庭的關係不睦,跟先生的相處也出現裂痕,工作上更總是遇到小人,種種不順讓她既憤怒又感到悲傷自憐。 直到一個下雨的冬夜

,一名老人出現在若菱面前。老人告訴她,人之所以受苦,都來自於不清楚自己是誰,而盲目地去攀附、追求無法代表自己的事物。若菱這才恍然大悟,原來,她是被自己的思想和虛假的身分認同所架構出來的「人生模式」限制住了,所以才會產生「未知的自己」,並不斷地向外索求。 藉由一次次與老人的交談,若菱開始重新審視自己的人生。然而,好不容易才拒絕情緒的操控,重新和自我建立連結,卻又接連遭逢朋友的欺騙和丈夫外遇的打擊。若菱能夠在老人的幫助下,找回本心,和真實的自己相遇嗎? 《遇見未知的自己》是張德芬的經典代表作「身心靈三部曲」的「喚醒」篇,為我們畫出心靈的藍圖,喚醒內在的世界;《活出全新的自己》則著重在「

療癒」,幫助我們面對自己的創傷,並從中找到力量;而當我們療癒好自己,解除自己的負面信念後,「創造」便自然會來臨,也就能夠《遇見心想事成的自己》。 作者簡介 張德芬 華語世界深具影響力的個人成長作家,台大企管系畢業,在美國UCLA取得MBA學位。曾擔任台視新聞主播、記者,並於知名企業擔任亞太地區行銷經理。 眾人稱羨的人生履歷卻讓她在喧囂之時驀然轉身,經歷憂鬱症的打擊,2002年開始,張德芬潛心修習瑜伽及新時代的心靈課程,並博覽數百本相關著作,彷彿踏上追溯之路,將自身的生命經歷和情感經驗,透過時時刻刻的觀照與修練,盛綻一朵朵豐盈飽滿的心靈之花。 她提筆寫下身心靈三部曲

《遇見未知的自己》、《遇見心想事成的自己》、《活出全新的自己》,以及《遇見一個人的圓滿》、《愛到極致是放手》、《愛上自己的不完美》等書,引起兩岸三地讀者廣大回響,總銷量超過1000萬冊。另譯有《一個新世界:喚醒內在的力量》、《修練當下的力量》、《親密關係—通往靈魂的橋樑》等書。 她被中國媒體選為「影響中國女性生活的精英人物」、「年度優雅女性人物」、「十大品牌女性」、「中國心理産業年度人物」等,她所創立的微信公眾號平台「張德芬空間」已有超過300萬用戶。 新浪微博:weibo.com/u/1759168351 微信帳號:tefenchangpublic 喜馬拉雅:張德芬空間

張德芬粉絲團:www.facebook.com/tefenchang 新版序 快樂幸福的真正途徑是向內探索 十多年前,我受到啟發,只用了五個星期不到的時間,寫下了《遇見未知的自己》,到現在,這本書都還是廣為流傳,被譽為個人成長領域的經典之作,這,當然不是我個人的創作。感覺就是有一些訊息,要透過我流傳到這個世界上,我很榮幸,承接了這個任務。十幾年來,因為這本書,我受到了無數的祝福和感恩,當然,自己的人生也是跌跌撞撞的在經歷書中的所有過程。那一句「親愛的,外面沒有別人」的金句,我自己一直在體會實踐,愈發覺得,當初寫下這句話時,真的不夠理解它的深意和精髓。如今歷經滄桑的我,才逐

漸領悟出它的真諦。 後來陸續出了其他的書,但這本書的確是涵蓋了所有的重點,以至於多年後,我想修改、整理它的內容,都發現無有可修改之處。感謝廣大的讀者,在這十多年漫長的歲月中,陪伴我走過人生的高低起伏。如今的我,單身加空巢,安居樂業的在北京定居,並且認真的經營微信公眾號「張德芬空間」,希望用各種不同的方式,繼續支持我的讀者們,在人生的道路上,繼續成長,不斷體驗人生的各種風貌,並且持續的創造奇蹟。 心悅誠服的接納「外面沒有別人」這句話之後,我們要做的就是「個人責任制」,也就是說,發生在我們身上的事情,我們也許無法控制,但是我們永遠可以掌握自己對外在人事物的回應方式。大家也能理解,我們看

待、回應外面人事物的方式,其實決定了我們的生活品質和命運。在這些年的探索中,我深切體會到一個人要成長改變的困難。很多人明白了很多道理,但是仍然不肯改變自己的思維模式、情緒習慣── 也就是看待事物的觀點和我們以何種態度來回應人事物── 這是決定我們快樂、幸福、成功與否的關鍵點。 我自己曾經在一段感情當中痛苦掙扎,知道了所有的道理,但是情緒上就是過不去,也因此而受苦了很多年。最後幫助我走出來的,還是情緒上的臣服,以及對宇宙(老天)的安排的接納。很多人就是不明白如何過情緒這一關,其實沒有別的辦法,就是老老實實的和你不喜歡的感受待在當下,去經歷它,讓它燃燒你,啃噬你的心,消除你的業力。一方面

,要努力的提振自己的生活,積極的學習新知、探索新的事物,並且要做到:改變!!! 很多人為婚姻所苦,那就必須學會放下對它的期待,有它沒它都要過得好。 很多人自己內心恐懼糾結,投射到孩子身上,那麼就需要自己去看到自己的匱乏與對孩子的不公平,承認自己在利用孩子讓自我感覺良好。 我們指責的所有外在的人事物,其實都可以去回頭看到:是我們自己內在的問題,而不是對方。然而這「回眸一看」是最難的。承認不是老公不好,而是我對他有偏差的認知和不切實際的期望,的確不容易。承認不是孩子有問題,而是我把過多的期望放在孩子身上,沒有尊重他是一個獨立自主的個體,這也很困難。承認是自己對金錢有匱乏感,而不是

真的缺錢,同時,我內在就是想為錢煩惱,所以錢才來煩我,承認這點這也不容易。 無論你的煩惱是什麼,你都可以在生活當中,找到和你有一樣問題、處在一樣情境中的人,但是人家過得很好,人家沒有煩惱,人家逍遙自在。所以,更加證實了:我們的問題是出在內在,而不是外在。 在個人成長的路上,誠實和勇氣是最重要的兩個特質。願意承擔責任,並且拿出勇氣去改變,是多麼的不容易。也因此,除了寫書,我也推出了很多線上和線下的課程,就是希望用各種方式去支持我的讀者,有更多的勇氣和真誠,願意為自己的幸福、快樂、獨立、自在而做出努力。 從小我們沒有被教導如何去取悅自己,做自己喜歡的事,相反的,我們被教導,要學習

優良、做大家都在做的事情,學習各種才藝,要勝過別人,才能有出息、才能光宗耀祖、才能快樂。這是完全錯誤的方向。無怪乎很多人到了一定年紀,會茫然無措,不知道自己喜歡什麼,生活過得非常空洞、無趣。因為他們走錯了方向。真正的快樂是自己找到自己喜歡做的事情,不看成果,光是過程就能夠讓我們雀躍,這才是人生應該追求的目標。 我們現在物質生活愈來愈豐富,可是抑鬱焦慮的人愈來愈多,就是因為大家走錯了方向── 都在外面的世界競爭、比較、抓取,很少人關注內心的滿足和喜悅。我希望《遇見未知的自己》這本經典之作,能夠繼續喚醒更多的人,提示他們快樂幸福的真正途徑是向內看,向內探索,取悅自己而不是取悅其他的人。能

夠聽得進去並且及時修整自己的人,就能夠愈來愈幸福、喜悅。如果還是執著於外在的抓取、獲得,那麼人生的痛苦會愈來愈嚴重、劇烈。 對於人的痛苦,我總是有巨大的悲憫之情。當初寫這本書的時候就發下宏願,想要拯救更多的人脫離痛苦。但是,很多人願意沉溺在自己的痛苦之中,不願意改變,有時也讓我感到挫敗。我祈願自己能有更多的能力幫助更多的人體驗到快樂的滋味,當我們願意臣服、謙卑的放下自己的痛苦,而接納生命之流時,那種自由解放的感受,我希望更多的人能夠體會到。 謝謝你買了這本書,也希望我們因此而能有更多的連結。 德芬 01一場奇怪的對話 我是誰? 「 你是誰?」 「 我叫李若菱……」 「

李若菱只是你的名字,一個代號。我問的是:『你是誰?』」 冬夜,下著小雨。一輛凌志跑車在陽明山的山坡路上疾馳著,加速、急轉、超車,熟練的車技不輸賽車選手。 在雨天以這樣的方式開車,一般只有兩種情況:趕路,或者逃命。 而若菱根本不知道自己要往哪裡去。 但若是後一種情形,她卻又似乎並不在乎命。 「萬一對面有來車怎麼辦?」若菱想,「那正好!死個痛快!」 念頭一出,自己都嚇一跳!為什麼最近老是有想死的念頭? 其實這種「自我毀滅」式的思想和行為,對若菱來說已經是經年累月的習慣了。 「活著好累!」這感覺一直是若菱人生的背景音樂,伴隨著她從小到大,每一個場景都不曾缺席。 而今晚和老公大吵一架,仍舊是重複過不

知多少次的模式,把她推入哀怨的心理氛圍,彷彿又一次平空跌落在一個未經修葺的亂崗。 心在亂崗,身卻又再次奪門而出,想都沒想要去哪兒。 等回過神來,車子已經在上山的路上爬坡了。 突然,車子嗆了兩聲,居然熄了火。引擎怎麼也點不著,仔細一看,汽油早已告罄。 「該死!」若菱咒罵著,伸手在身上找手機。摸了半天,還打開了車內燈,就是不見手機的蹤影。「這下好了,手機也沒帶!」 若菱環顧窗外,一片漆黑。 在冬天的雨夜、在這樣一個荒郊野外的山區,一個沒有手機、車子又沒有汽油的孤單女人。 「每次這種事都發生在我身上,為什麼我就這麼倒楣?」若菱又忍不住自怨自艾起來。這時,她眼角的餘光掃到了一線燈光,那道光來自路邊不遠

處的一間小屋。 若菱心想:「也許天無絕人之路,試試看吧!」 她提心吊膽地走到小屋前,找了半天看不到門鈴,便鼓起勇氣輕輕敲了敲門。 「進來吧!」屋裡傳來一個蒼老的聲音。 「居然沒鎖門?」若菱起了疑心,「到底要不要進去?嗯……先推開門看看再說吧!」 門「嘎」地一聲被推開,眼前是一間溫暖的小屋,居然還有壁爐在生著柴火。一位面目慈祥的白袍老人正興味盎然地看著她。 「進來吧,孩子。」 若菱像是被催眠一樣,隨著召喚進了小屋。 「坐吧!」老人招呼若菱在壁爐邊的椅子坐下,若菱卻只是站著,一臉戒備地看著老人,隨時準備在情況不對時就奪門而逃。 老人坐在爐邊,向若菱示意:「桌上有為你備好的熱茶。」

技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究-以桃竹苗地區為例

為了解決機車 爬 坡 燒 焦 味 的問題,作者羅筱恩 這樣論述:

摘要 本研究旨在探討公立技術型高中學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效之關係研究。以108學年度入學就讀桃竹苗地區公立技術型高中學生為研究對象,採問卷調查法。發出8校900份問卷,回收有效650份問卷後經資料整理,再透過SPSS 20統計軟體進行資料處理與分析,探討技術型高中學生學習歷程檔案的學習動機及其學習成效之相關情形,進行敘述性統計及推論性統計之分析與討論。依據研究目的,本研究獲致結果如下:壹、桃竹苗地區學生學習歷程檔案以期望成分的學習動機認同度最高,以學習成果的學習成效認同度最高。貳、學生學習歷程檔案以女性學生、就讀家事類、苗栗地區以及上傳課程學習成果與多元學習表現件數多者的學

習動機認同度較高。參、學生學習歷程檔案以女性學生、就讀家事類、苗栗地區以及上傳課程學習成果與多元學習表現件數多者的學習成效認同度較高。肆、桃竹苗地區學生學習歷程檔案學習動機及其學習成效呈現高度正相關。關鍵字:技術型高中學生、學生學習歷程檔案學習動機、學生學習歷程檔案學習成效