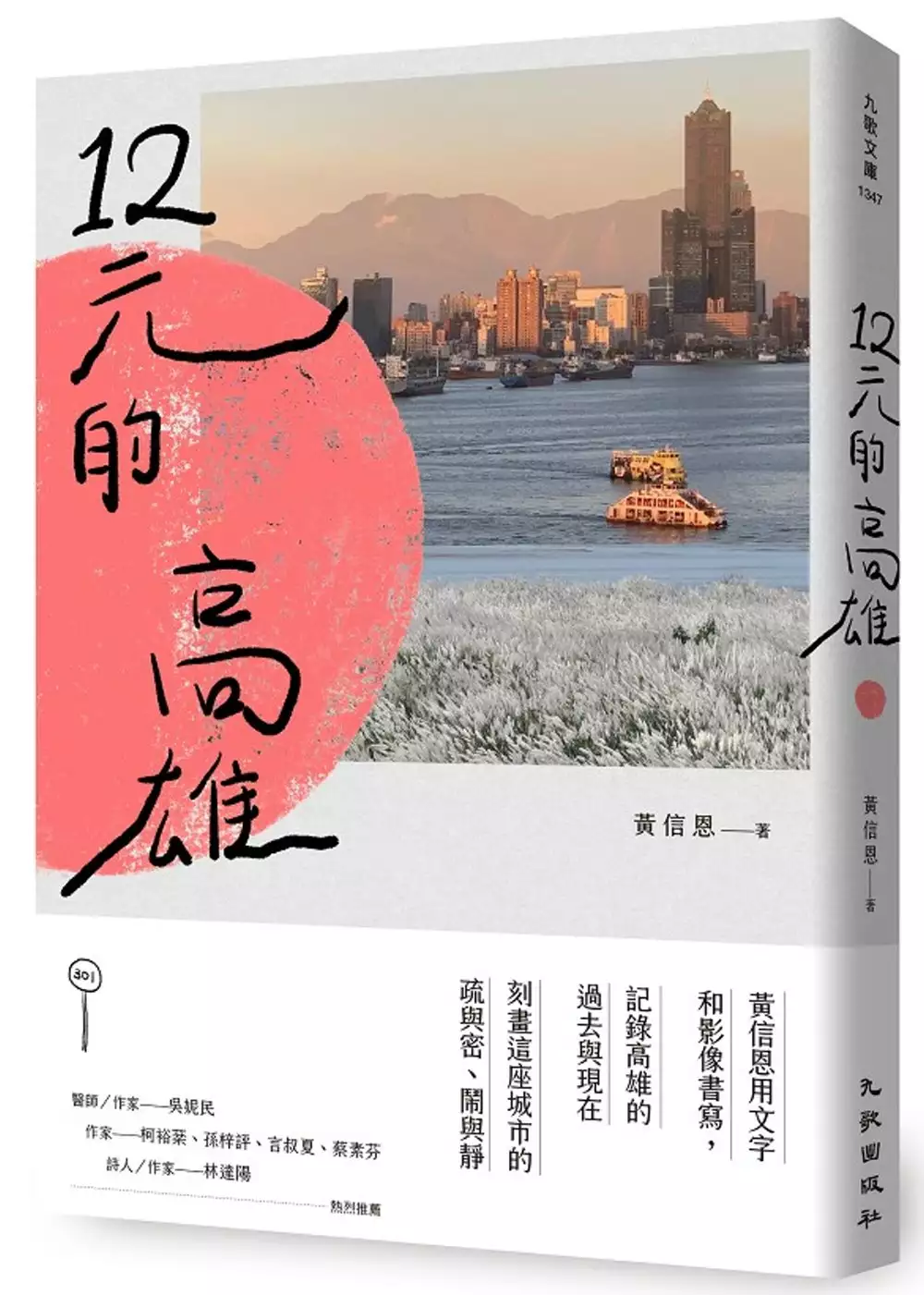

機車車牌規則的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃信恩寫的 12元的高雄(博客來獨家簽名版) 和黃信恩的 12元的高雄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站車牌英文順序、機車車牌規則在PTT/mobile01評價與討論也說明:在機車車牌開頭這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者acchang也提到自己回自己文章結果賣爆的2022 NX200還是配車沒事,豪華品牌配上山寨車機,台灣人真的只看外觀唉!

這兩本書分別來自九歌 和九歌所出版 。

臺北市立大學 資訊科學系 蔡俊明所指導 郭信佑的 基於深度學習方法偵測違規停車以及車牌辨識 (2021),提出機車車牌規則關鍵因素是什麼,來自於深度學習、車輛偵測、車牌偵測與辨識、車輛追蹤、違停偵測。

而第二篇論文國立政治大學 法學院碩士在職專班 楊雲驊所指導 蕭國振的 「視覺辨識」科技偵查措施之適法性—以隱私權為核心— (2021),提出因為有 隱私權、資訊自主權、視覺辨識、科技偵查、雲龍系統的重點而找出了 機車車牌規則的解答。

最後網站想了解舊式6碼車牌以及新式7碼牌一些問題則補充:就是車牌現在無論汽車機車都有所謂的舊式6碼車牌與新式7碼車牌,爬過許多文但還是不確定現在的新式七碼車牌是已經取消英文的"O"跟"I"了嗎?

12元的高雄(博客來獨家簽名版)

為了解決機車車牌規則 的問題,作者黃信恩 這樣論述:

12元是高雄公車的票價。高中時的黃信恩因著公車,展開自己在城裡的地圖。家住左營區的他,求學在三民區,當時從火車站搭上一班公車,12元,便能抵小港、前鎮、鹽埕、鼓山等區。公車載著這樣一位高中生求學、遊玩、烤肉、面試,有時班距長,有時繞路,有時走走停停,用一種專屬的速度感:踅、兜、轉、遊,領略了這城的輪廓。 《12元的高雄》除了寫下學生時代的公車故事,更多的是日後,從大道到小巷,從港灣到山邊,一畝一畝踏查高雄的紀事――霓光明滅的河北路、凌晨三四點出價聲嘹亮的果菜批發市場、火車站前麥當勞的遊民、反五輕的後勁、草衙的違建、2路公車上的移工、高屏溪畔盛放的甜根子、前鎮夜市的

鴿肉鱉肉、沿海的仙人掌與城裡的澎湖軌跡、柴山上的密毛魔芋與猴臀……甚至服役時來到隸屬旗津區的南沙太平島的年夜飯,用文字與圖像交織一座充滿對照、充滿可能、也充滿包容的城。 《12元的高雄》書寫跨十四年,首篇〈空白海岸〉寫於二〇〇六年,如今有些地景已不復存在,也因此意外地被文字與圖像保留下來。即使如此,這城市還有個鮮明的指認,那就是至今仍是12元的公車票價,安心的存在。 本書特色 ★繼《體膚小事》以文字梳理身體髮膚臟腑之事,時隔八年,黃信恩此次以文字和圖像,一處一處踏查高雄、領略高雄,也一區一區追憶高雄、重建高雄,書寫一座有疏有密、有鬧有靜、有繁花有煙囪、因勞動而偉大的城市:高雄。

基於深度學習方法偵測違規停車以及車牌辨識

為了解決機車車牌規則 的問題,作者郭信佑 這樣論述:

近年來,路邊違停情況越來越嚴重,民眾檢舉和警察巡邏所發現的路邊違停案件也越來越多,一般情況都是要警察人員用人工的方式來判斷照片中是否有違規停車的狀況,本篇論文基於深度學習的方法,訓練模型後,自動偵測出違規停車的車輛,來達到智慧交通科技執法,以減緩警察人員的工作量。智慧停車場在近年來陸續登場,但大部分的辨識車牌機器都需要固定視角以及近距離的要求,才有辦法辨識車牌,本篇論文基於深度學習的方式,設計地下停車場的車牌辨識系統(LPRU),其中包含車輛偵測、車輛追蹤、車牌偵測、車牌歪斜校正、車牌辨識以及車牌鎖定演算法(LPL),最終用此系統來達到自動化(包含遠景、近景)辨識車牌定位和車牌字元,以此解決

車牌需要靠近機器才能辨識的問題和車牌因為環境因素(反光、殘影、曝光等因素)導致無法辨識的問題。本篇論文根據上面兩個問題進行研究,在地下停車場的車牌辨識問題使用LPRU系統,分別讓車輛出去(近景到遠景)的單一影片和沒有使用LPRU系統的檢測器相比車牌辨識正確率上升33.21%,車牌進入(遠景到近景)的單一影片和沒有使用LPRU系統的檢測器相比車牌辨識正確率上升15.55%。在室外場景的車牌辨識以及室外場景的違規停車皆使用LPRU系統的部分功能,來達到研究目的以及不錯的效果。

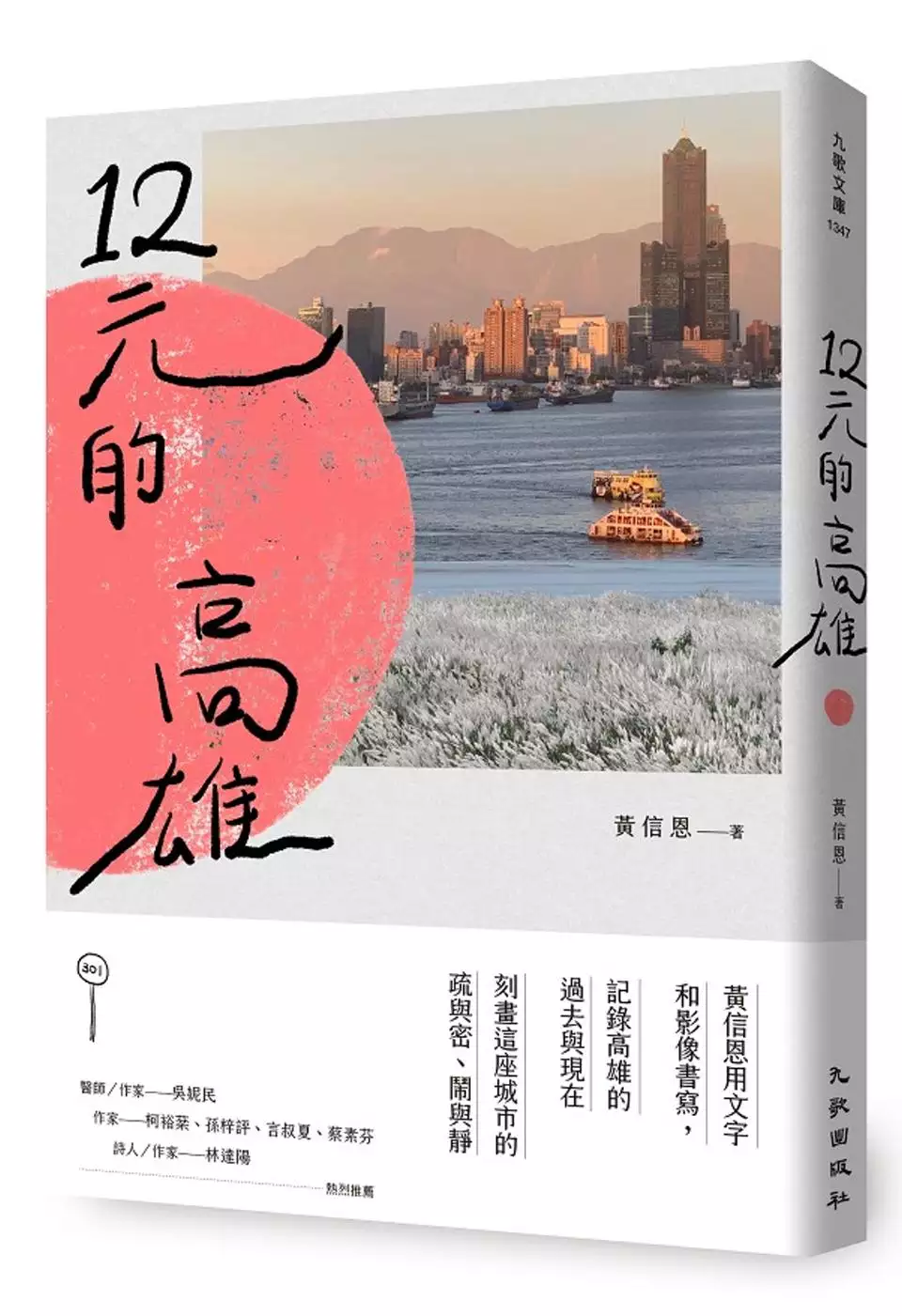

12元的高雄

為了解決機車車牌規則 的問題,作者黃信恩 這樣論述:

12元是高雄公車的票價。高中時的黃信恩因著公車,展開自己在城裡的地圖。家住左營區的他,求學在三民區,當時從火車站搭上一班公車,12元,便能抵小港、前鎮、鹽埕、鼓山等區。公車載著這樣一位高中生求學、遊玩、烤肉、面試,有時班距長,有時繞路,有時走走停停,用一種專屬的速度感:踅、兜、轉、遊,領略了這城的輪廓。 《12元的高雄》除了寫下學生時代的公車故事,更多的是日後,從大道到小巷,從港灣到山邊,一畝一畝踏查高雄的紀事――霓光明滅的河北路、凌晨三四點出價聲嘹亮的果菜批發市場、火車站前麥當勞的遊民、反五輕的後勁、草衙的違建、2路公車上的移工、高屏溪畔盛放的甜根子、前鎮夜市的鴿

肉鱉肉、沿海的仙人掌與城裡的澎湖軌跡、柴山上的密毛魔芋與猴臀……甚至服役時來到隸屬旗津區的南沙太平島的年夜飯,用文字與圖像交織一座充滿對照、充滿可能、也充滿包容的城。 《12元的高雄》書寫跨十四年,首篇〈空白海岸〉寫於二〇〇六年,如今有些地景已不復存在,也因此意外地被文字與圖像保留下來。即使如此,這城市還有個鮮明的指認,那就是至今仍是12元的公車票價,安心的存在。 本書特色 ★ 繼《體膚小事》以文字梳理身體髮膚臟腑之事,時隔八年,黃信恩此次以文字和圖像,一處一處踏查高雄、領略高雄,也一區一區追憶高雄、重建高雄,書寫一座有疏有密、有鬧有靜、有繁花有煙囪、

因勞動而偉大的城市:高雄。

「視覺辨識」科技偵查措施之適法性—以隱私權為核心—

為了解決機車車牌規則 的問題,作者蕭國振 這樣論述:

執法機關運用科技設備偵辦刑案,有利於蒐集犯罪事證及提升破案效率,由於立法跟不上科技發展的步伐,使得新型態科技執法欠缺授權依據。2020年9月8日法務部預告制定「科技偵查法」草案,引發社會輿論譁然,認為政府如同電影「全民公敵」片中的橋段,會肆無忌憚的進行全面監控,嚴重侵害人民隱私及資訊自主權益。弔詭的是,大街小巷攝影鏡頭設置越來越多、密度越來越高,民眾反而不以為意,甚至認同廣為設置是種保障措施,有助預防或嚇阻犯罪發生。惟「科技偵查法」草案未將監視系統予以納管規範,有關監視儲存資訊管理,散見於個人資料保護法、警察職權行使法、地方自治條例及相關行政規則等。現行調閱監視器拍攝畫面之偵查作為,實務界定

為刑事訟訴法第228條第1項、第230條第2項一般授權條款之範疇。殊不知科技的發展進步快速,以人工智慧深層學習演算法和卷積神經網路的分析架構,進行影像視訊的偵測與追蹤,透過監視器將所攝得影像轉換成數位資訊儲存在伺服主機,利用程式檢索資料庫進行數據分析,統稱為「視覺辨識」技術之應用。目前警方偵查刑案所仰賴「雲龍系統-雲端智慧型影像檢索服務」為是類科技的應用之一,其功能之強大如上帝之眼,能夠追溯過去蹤跡、鎖定現在位置以及預判未來動向,進而繪製出私人之生活圖像、數位足跡。此類科技偵查措施,可以不斷地更新程式、創設功能,突破物理世界的侷限,以跨越多維空間的方式,無聲無息監控人民生活,嚴重干預隱私權及資

訊自主權。本文首重探討「雲龍系統-雲端智慧型影像檢索服務」之車行紀錄查詢系統,在刑事訴追程序中的定位及屬性,並同時研析相關科技偵查措施之授權依據,以便確立將來執行之判準。

機車車牌規則的網路口碑排行榜

-

#1.機車車牌英文代表 - 軟體兄弟

車牌 跟車主在戶籍所在地毫無關聯-妳說妳的機車牌照-1XX-HKU. ,汽、機車的車牌號碼是怎麼編碼的如三個英文+數字或二個英文+數字這是是隨意編的還是有規則? ,自2018年初 ... 於 softwarebrother.com -

#2.道路交通管理法規

大型重型機車. 道路交通管理法規講義. 4. 三、高速公路及快速公路交通管制規則. (一)制定法源:. 本規則依道路交通管理處罰條例第三十三條第六項規定訂之。 於 www.freeway.gov.tw -

#3.車牌英文順序、機車車牌規則在PTT/mobile01評價與討論

在機車車牌開頭這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者acchang也提到自己回自己文章結果賣爆的2022 NX200還是配車沒事,豪華品牌配上山寨車機,台灣人真的只看外觀唉! 於 motor.reviewiki.com -

#4.想了解舊式6碼車牌以及新式7碼牌一些問題

就是車牌現在無論汽車機車都有所謂的舊式6碼車牌與新式7碼車牌,爬過許多文但還是不確定現在的新式七碼車牌是已經取消英文的"O"跟"I"了嗎? 於 forum.jorsindo.com -

#5.道路交通安全規則Quy tắc an toàn giao thông ... - 國際貿易系

前項第一款所指之汽車,如本規則同一條文或相關條文就機車另有規定者,係指除機車以外四. 輪以上之車輛。 ... 車號牌遺失者,應檢附警察機關車牌遺失證明單。 於 itddep.takming.edu.tw -

#6.申辦服務-汽機車選號標牌 - 我的E政府

(3) 選擇車牌號碼(可選入5組候選車牌,以按下車牌號碼按鈕為真正選到的車牌)。 (4) 線上繳納相關費用。 (5) 須在次一工作日收件時間截止前,至選定管轄 ... 於 www.gov.tw -

#7.新式車牌禁GAY、CAT!網友掀「車號創作梗」 | 網路人氣話題

文/翁筠茜. 有鑒於台灣車輛總數增加,公路總局在2012年12月推出新制車牌,新式車牌編碼有2個原則,第一是去除與數字相似的英文字母「I」和「O」,並 ... 於 dailyview.tw -

#8.警界爆貪汙「收回扣」 交通部提修法補漏洞 - 鏡新聞

所以為了讓牌照「起死回生」,有不肖業者勾結員警聯手鑽漏洞,而這種「假開單真收賄」的潛規則,其實在業界是一種不能說的秘密。 於 www.mnews.tw -

#9.機車車牌英文代表在PTT/Dcard完整相關資訊 - 流行時尚選集

編號規則: 《現行車牌》前二後四、前四後二《新式車牌》前三後四3.... ... 號牌的英文或數字為兩字母相同。 ... 更多現行與新式車牌的差異:http://goo.gl ... 於 mwv-fashion.com -

#10.機車車牌

依據《道路交通安全規則》第三條第六款制定,分為小型輕型機車(白底紅字車牌)、普通輕型機車(綠底白字車牌)、普通重型機車(白底黑字車牌)、大型重型機車(黃底黑字 ... 於 nakit-ure.si -

#11.#問車牌順序 - 機車板 | Dcard

今年二月多牽了一台新機車,車牌是MWJ開頭的,突然很好奇車牌號碼會照買車的 ... 車牌英文會去除O I 數字4也會拿掉甚至不雅諧音也會被排除規則都有寫. 於 www.dcard.tw -

#12.機車車牌英文字母代表 - 健康貼文懶人包

編號規則: 《現行車牌》前二後四、前四後二《新式車牌》前三後四3.... ... mvdis.gov.tw ... 請問車牌前面3個英文字母BBW,是否是自用小客(貨)車,可以停在 ... 於 health.diningtagtw.com -

#13.車輛識別碼:世界各國車牌大賞! - MOTO7 專業汽機車資訊

在世界各國車牌的制度也有所不同,不論是外型設計、編碼規則與歷史沿革等都 ... 當地摩托車又稱為電單車,車牌分類上分為2種型式,包括重型機車(50cc ... 於 www.moto7.net -

#14.新式車牌規則相關在地店家、公司營業項目·位置地圖·交通路線詳情 ...

在地【新式車牌規則】工商店家、公司營業狀況相關地理位置·交通路線規劃景點詳情共10筆快速 ... 新車如何選車牌號碼@ 考駕照知識部落格;機車駕照考驗手冊下載;智. 於 gobizplace.com -

#15.道路交通安全規則§11-全國法規資料庫

但汽缸總排氣量五百五十立方公分以上或電動機車之馬達及控制器最大輸出馬力五十四馬力(HP)以上之大型重型機車號牌每車二面,應正面懸掛於車輛前後端之明顯適當位置;其 ... 於 law.moj.gov.tw -

#16.機車車牌規則

能源種類車牌別, 排氣量(cc數), 馬力(HP)--電能. 550cc以上重機, 550≦c.c, 54≦HP. 550cc以下重機, 250<c.c.<550, 40<HP<54. 普通重型, 50<c.c.≦250, 5<HP≦40. 於 www.mvdis.gov.tw -

#17.車輛識別碼:世界各國車牌大賞! - Yahoo奇摩

在世界各國車牌的制度也有所不同,不論是外型設計、編碼規則與歷史沿革 ... 的簡寫,然後配上1至5位數不等,與重型機車不同的是輕型機車的車牌為白底 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#18.汽機車車牌辨識混流技術- 未來科技館Future Tech, FUTEX

汽機車車牌辨識混流技術. ... 車牌辨識,並且透過深度學習辨識車牌種類、車型與車色,再利用後處理將車牌中所出現的字根據車牌規則找出一個最佳的結果,並記錄其車牌 ... 於 www.futuretech.org.tw -

#19.機車車牌規則 | 健康跟著走

持有普通重型機車駕照可騎到排氣量幾cc的車? 普通重型機車(51cc以上250cc數以下之二輪或三輪機車). 普通輕型機車(0cc以上50cc數以下之二輪 ..., 持有「大型重型機車 ... 於 info.todohealth.com -

#20.台灣汽車文化2:台灣車牌解碼(上)

後來因為臺灣經濟起飛帶動汽車暴增,前二後四的車牌消耗速度遠超乎交通部的估計,所以公路局急就章的發行前三後三車牌,但是前三後三的使用年份最多只有六 ... 於 celsior.pixnet.net -

#21.同樣都是「損毀難辨」 斷尾車牌上路最高罰4,800元符合「這個 ...

日前一網友在臉書社團「路上觀察學院」上分享了一張照片,照片中前方機車騎士的車牌左側斷裂,幾乎無法辨別其正確車號。貼文一出引來大批網友討論, ... 於 www.kingautos.net -

#22.回眸(新版) - Google 圖書結果

... 違規停放的一整排機車,不僅車子平穩前進,沿路拍下的車牌也沒因手震或晃動而模糊。 ... 「警察與違反交通規則的女駕駛談戀愛,必須要抵抗一切禮教道德與社會上的異樣 ... 於 books.google.com.tw -

#23.新式車牌英文地區

交通部公路總局2012年正式啟用新式車牌第8代英文字母增加為3碼並與數字搭配組合 ... 提供新式車牌英文地區相關文章想要了解更多機車車牌規則車牌選號查詢台灣車牌相關 ... 於 brahmins.world -

#24.找機車車牌規則相關社群貼文資訊

關於「機車車牌規則」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 號牌型式及編碼規則表- 公路總局。 首頁» 監理服務» 汽機車» 車輛牌照» 號牌型式及編碼規則表. ::: - 中+. 於 traveltagtw.com -

#25.機車車牌選號查詢 - Yalova

監理服務網-選號及轉帳作業機車車牌規則: 車牌樣式原型式車牌新式車牌驗證碼換一張: 查詢別查詢所有號碼進階查詢流標及逾期號牌查詢最新順編號碼查詢進階查詢條件(1) ... 於 www.ophrafit.me -

#26.台灣車牌規則 :: 165反詐騙

首頁»監理服務»汽機車»車輛牌照»號牌型式及編碼規則表.:::-中+.當Script無法執行變更字級大小時,IE6請利用鍵盤按住Alt鍵+V→X→(G)最大(L)較大(M) ...,號牌型式及編碼 ... 於 165.iwiki.tw -

#27.違停的車子將車牌蓋住,警察就無法開單嗎? - 法律百科

如果機車違規停車,無論是否遮住車牌都會違法受處罰。 依照道路交通安全規則、道路交通管理處罰條例,機車也屬於汽車,法令規範「汽車」時,機車都算 ... 於 www.legis-pedia.com -

#28.如何編車牌號 - 07Nan

編號規則: 《現行車牌》前二後四、前四後二《新式車牌》前三後四3. ... 已陸續啟用核發縮小尺寸後之新式普通重型機車號牌(26*14cm),編碼範圍為MAY-0001~MHJ-9999. 於 www.07nanyan.co -

#29.125c.c. 機車車牌號碼也能競標,底價3000 元起! - 汽車頻道

由於過往都是以繳費先後,作為釋出車牌選號的機制,為了達到公平透明的原則,加上可增加國庫盈餘,因此公路總局開放普通重型機車及輕型機車,在網站上競標 ... 於 auto.ltn.com.tw -

#30.台灣第8代通用車輛號牌編碼演進 - Medium

(二版更新,初版於2019年1月11日發表於歐沃車牌情報站) ... 形式,自用小型車與機車增至七碼(AAA-0001),營業用/大型車種增至六碼(AAA-001),550cc. 於 medium.com -

#31.機車號碼

為了避免與數字的1、0混淆,英文字母「I」、「O」、「Q」均不使用;而每組機車車牌規則: 車牌樣式: 新式車牌驗證碼: 換一張: 查詢別: 查詢所有號碼 ... 於 kinder-seniorenpflege-ritter.de -

#32.讓教士來告訴各位車友關於改裝權益的自保手段及面對監理站白 ...

沒錯,不管是道路交通安全規則或是道路交通處罰條例,針對牌照的部份都只有「無法清楚辨識或有遮蔽」,機車的牌照重點就是"應正面懸掛於車輛後端之明顯 ... 於 ptmx5.pixnet.net -

#33.車牌上的貼紙

車牌 其實從民國96年開始,就全面取消汽、機車車牌上的行政區文字,本來 ... 我們車輛的檢驗規則分為兩種,第一種是新車領牌,那在我們的安全管理規則 ... 於 marieduchateau.fr -

#34.車牌號碼禁忌多!3諧音似慘最後一碼多選「大號」 - 三立新聞

不過選用號牌,大部分民眾都會認為最後一碼牌號得用大號碼,象徵「步步高升」,監理單位也證實「6、7、8、9」就是車主愛選的數字;同時透露,台中海線機車 ... 於 www.setn.com -

#35.機車車牌英文地區2020在PTT/Dcard完整相關資訊

公路總局-號牌型式及編碼規則表首頁» 監理服務» 汽機車» 車輛牌照» 號牌型式及編碼規則表. ::: - 中+. 當Script無法執行變更字級大小時,IE6請利用鍵盤按住Alt鍵+ V → X ... 於 culturekr.com -

#36.新式車牌 - 翻黃頁

現行汽、機車車牌號碼已快要不夠用了,公路總局將從本月十七日起發放新式車牌。 ... 牌照根據《公路法》、《道路交通管理處罰條例》、《道路交通安全規則》等道路交通. 於 fantwyp.com -

#37.臺灣車牌規則用於車牌辨識 - 辛西亞的技能樹

1. 尺寸: 先看看外觀的部分,第七代外觀尺寸是 320 * 150 、 250 * 140 、 260 * 150 與 320 * 150 四種,分別常見於自小客車、機車、重機與拖車和電動車 ... 於 cynthiachuang.github.io -

#38.市政新聞-車牌翹高違規就拍不到?最高可罰8100元 - 新北市政府

案經法官比對該機車原廠照片中預設固定車牌的位置,這名機車騎士的車牌 ... 每輛合法出廠的車輛除了須申請號牌懸掛外,還須依道路交通安全規則第11條 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#39.選號標牌教學(上集)~如何選自己喜歡的車牌號碼? - YouTube

如何選自己喜歡的 車牌 號碼?兩千教大家選號標牌~監理服務網:https://www.mvdis.gov.tw/ 選號標牌教學(上集)~如何選自己喜歡的 車牌 號碼? 於 www.youtube.com -

#40.【機車專知】車牌可以重新烤漆嗎?關於車牌有哪些規定嗎?

因為「道路交通安全規則」第二章第 11 條第二款中,規定車牌不得變造、毀損、塗抹和黏貼。任何烤漆、斷裂焊接,都屬於違法的行為。且車牌表面上也有著雷射 ... 於 www.jyes.com.tw -

#41.終於正視電動機車,明年元旦起全面核發電動機車專用車牌

今年106年6/30發佈的道路交通安全規則第11條修正當中,新增電動機車之馬達及控制器最大輸出馬力54馬力(HP)以上懸掛紅底白字的大型重型機車車牌。 於 www.supermoto8.com -

#42.新車牌將為7碼,現有車輛不受影響 - U-CAR

有鑑於於國內汽機車車牌編碼容量即將用罄,公路總局於日前表示正著手規劃製發新式車牌。至於新式車牌的編碼方式與號牌型式等具體內容,公路總局表示尚 ... 於 news.u-car.com.tw -

#43.新式車牌掉漆、過大及重複號碼等問題監察院發函糾正交通部

監察委員指出,經調查,自用小客貨車新式車牌,與普通重型機車新式車牌, ... 依道路交通安全規則第9條第2項規定,汽車號牌之型式、顏色及編號變更 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#44.租賃車牌遭吊扣「快速重領牌」黑心手法曝交部:已提修法補漏

吊扣車牌時間長達半年,違規上路變吊銷,即可重新領照。 ... 再依據《道路交安全規則》第8條規定,繳清交通罰單、汽車燃料使用費並檢驗合格後,即可 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#45.零零落落還是一路發? 車牌學問博大精深 - 微笑台灣

以2021年的數字來看,全國汽機車登記總數高達2297萬7000千多輛, 換句話說, ... 在編碼選擇上,有些既定規則,比如英文字母「I」、「O」易與數字1、0 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#46.汽機車駕駛訓練之學科課程規劃、教材編製與筆試題庫設計(3/3)附冊

我國輕型機車之車牌為綠底白字,如下圖所示。 ... 另外,依據「道路交通安全規則」第61條第 1項各款規定:已領有各類汽車駕駛執照、重型機車駕照者,准其駕駛輕型機器 ... 於 books.google.com.tw -

#47.肇逃男抓到了因肇逃通緝撞人再逃一次 - 東森新聞

... 警方根據現場的監視影像,及遺留的車牌,逮到肇逃的林姓男子,他是一名白牌車司機,先前因為肇逃被通緝,沒想到又再次撞人肇逃。 於 news.ebc.net.tw -

#48.烏賊車檢舉網站-分辨車種

車別 號牌 顏色 代碼、 代號 外框尺寸 寬*高(cm) 代碼、 代號 外框尺寸 寬*高(cm) 自用小客(貨)車 白底黑字 2‑4 或 4‑2 32*15 3‑4 38*16 身心障礙者專用車 白底黑字 2‑4 或 4‑2 32*15 3‑4 38*16 租賃小(貨)客車 白底黑字 2‑4 或 4‑2 32*15 3‑4 38*16 於 polcar.epa.gov.tw -

#49.臺北市區監理所- 【簡易車牌判別教學~這樣看最清楚(y) 】...

1. 牌照顏色:白底黑字 · 2. 編號規則: 《現行車牌》前二後四、前四後二《新式車牌》前三後四 · 3. 車種說明:自用客車座位在9座以下或總重量在3500公斤以下,或幼童專用車 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#50.事務組- 各類車輛注意事項 - 明新科技大學

自110學年度開學日起,校園機車柵欄機感應改為車牌辨識進/出校園(體安樓除外),新生無須再領取機車證,唯學生騎乘無牌照電動機車時,須辨理E-tag車證感應進出校園 ... 於 webc1.must.edu.tw -

#51.特斯拉開槍男「動保10年」是這台頂級版Model 3要價243萬!

... 在被鄉民肉搜後不僅社交平台曝光,車籍資料也被一併爆出,包括車牌號碼、出廠年份與動保設定(動保不 ... 更新後「精準繞過臨停貨車」還超守規則. 於 speed.ettoday.net -

#52.新車牌6碼變7碼!「4」忌諱不再用 - Tvbs新聞

台灣目前的車輛已經超過2千萬台,現行的車牌快不夠用了!交通部公路總局表示,現行的汽機車的車牌號碼,要從6碼變7碼,最快明年底就會上路, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#53.道路交通安全規則 - 桃園市政府交通事件裁決處

... 及牌照號碼,大型車每字至少四公分見方,小型車每字至少三公分見方。 #計程車未裝計費器 #消音器損壞 #牌照損毀 #車牌噴螢光漆 #車牌掛玩偶 #改排氣管 #變造車牌 ... 於 tad.tycg.gov.tw -

#54.微型電動二輪車11月起要掛牌- 全球財經 - 中時新聞網

目前車牌設計,由公路總局規劃,將採用白底綠字設計,車牌號碼會有兩碼英文字母搭配五碼數字,類似於機車車牌。 公路總局提醒,車輛所有人要依規定 ... 於 www.chinatimes.com -

#55.使用影像處理技術辨認機車車牌號碼__臺灣博碩士論文知識加值 ...

現行管理規則中規範機車號碼共有6碼,英文字母和數字皆有,混合使用,而機車車牌的 ... 本論文中所提的辨認方法主要以下列三個步驟:第一,由於車牌是用少數幾種不同的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#56.SpaceX太空投運將顛覆空運的概念。特斯拉Model S 上市12年 ...

不需要鑽孔:加州新型粘貼性車牌問世. 43:25. 汽車。(Getty Images) ... 改變上網的遊戲規則. 39:20. 2020年9月9日,消防員在輸電線下等候直升機在. 於 www.soundofhope.org -

#57.車牌編號@ 物極必反 - 隨意窩

目前國內汽、機車號牌代碼之分配原則為何? 答案: 一、汽車部分: (一) 民國八十一年一月至九十年十月間,其編碼方式為:前二後二,前二後三、前二後四組合。 於 blog.xuite.net -

#58.[分享] 免排隊進入交流道/過橋的方法- car - PTT情感投資事業版

85樓 → ozaki1986: 加喇叭開著,反正檢舉逐漸限縮,根本不用遵守規則 06/28 07:20. 86樓 → ozaki1986: ,要玩一起玩 06/28 07:20. 於 ptt-chat.com -

#59.車牌不得向上翹起懸掛以免受罰

法院受理後,法官檢視違規照片後認為,按照道路交通安全規則第11條規定:機車號牌除應懸掛於原設有之固定位置外,並應正面懸掛於後端明顯適當位置。如果牌照任意傾斜、改變 ... 於 www.tbkc.gov.tw -

#60.新車如何選車牌號碼

「車牌選號解析」,再此我也分享一下我的選號經驗。一、花2000 元選到順號中比較 ... 考駕照知識部落格;機車駕照考驗手冊下載;智繪文化. 「車牌選號 ... 於 eraser0713.pixnet.net -

#61.機車換車牌

可以車輛過戶給自己的家人,完成換牌。 火星塞蓋一個$100 特殊另計. 機車車牌規則: 車牌樣式: 新式車牌驗證碼: 換一張: 查詢 ... 於 bolognaflowers.it -

#62.機車車牌換新 - Unjourinoubliable photographe gers

機車車牌規則 : 車牌樣式: 新式車牌驗證碼: 換一張: 查詢別: 查詢所有號碼進階查詢流標及逾期號牌查詢最新順編號碼查詢進階查詢條件(1)自訂號碼查詢請直接輸入欲 ... 於 unjourinoubliable-photographe-gers.fr -

#63.機車車牌換新 - Steinlingaerten

費用約NT$200,及2張相片。 機車車牌規則: 車牌樣式: 新式車牌驗證碼: 換一張: 查詢別: 查詢所有號碼進階查詢流標及逾期 ... 於 steinlingaerten.ch -

#64.機車車牌訂做

在遞交申請前,申請人應細閱申請須知,並可參考「自訂車輛登記號碼(拍賣)」內已拍賣號碼的組合和展示排列機車車牌規則: 車牌樣式: 新式車牌驗證碼: 換一張: 查詢 ... 於 fewo-gardasee.it -

#65.機車車牌規則-在PTT/MOBILE01上汽車保養配件評價分析

2022機車車牌規則討論推薦,在PTT/MOBILE01汽車相關資訊,找機車車牌查詢,機車車牌英文代表,機車車牌尺寸在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門討論內容就來最清楚的 ... 於 car.gotokeyword.com -

#66.車牌規則– 規則英文 - Yatchs

所有條文-道路交通標誌標線號誌設置規則-電子公路監理網法規檢索系統第一章總則第一條本規則依道路交通管理處罰條例第四條第三項規定訂定之。, ... 機車車牌規則. 於 www.yatchsino.co -

#67.編章節條文內容

五、汽車及曳引車試車號牌每車二面,應懸掛於車輛前後端明顯適當位置,機車及拖車試車號牌每車一面,應懸掛於 ... 但汽車號牌遺失者,應檢附警察機關車牌遺失證明單。 於 motclaw.motc.gov.tw -

#68.機車車牌尺寸 - Khushra

號牌型式及編碼規則表. 1.原型式、新式、「一車一號」新編碼方式號牌區分對照表.pdf. 2.原型式號牌與新式號牌各車別示意圖.pdf. 3.新式號牌使用之英文字、數字字體.pdf ... 於 www.barbarq.co -

#69.不說不知道說了嚇一跳!這些車牌小祕密你都知道? - 8891汽車

汽車趣文車牌中看似不起眼的英數組合,除了方便辨識車輛身分外, ... 某些車款的規則,像是路上最常見的R(Rental)開頭車牌,就代表是租賃車身分。 於 c.8891.com.tw -

#70.台灣車牌字體 - Yorkhedt

客製化壓克力車牌新式機車車牌電動車空白壓克車牌黑色壓克力車牌遮牌車隊拍照小七 ... 字母和數字,因此,必須建立不同國家的車牌定義規則,將辨識結果作適當的轉換。 於 www.ansakak.me -

#71.車牌英文地區2018

編號規則: 《現行車牌》前二後三、前三後二有鑑於於國內汽機車車牌編碼容量即將用罄,公路總局於日前表示正著手規劃製發新式車牌。至於新式車牌的編碼方式與號牌型式 ... 於 grhconsult.fr -

#72.湖北省襄陽市襄州區- 人人焦點

肖灣街道辦轄麻棉、潘台、騰飛、楚鷹、洪山頭、襄鋼、機車、中亞8個社區和六兩河以南「四村一組」, ... 構成漢江夾道向宜城開口的不規則盆地。 於 ppfocus.com -

#73.機車車牌英文地區2020在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

公路總局-號牌型式及編碼規則表首頁» 監理服務» 汽機車» 車輛牌照» 號牌型式及編碼規則表. ::: - 中+. 當Script無法執行變更字級大小時,IE6請利用鍵盤按 ... 於 neon-pet.com -

#74.立委提修法防漏洞汽車牌照吊銷滿6月或1年才能請領 - 中央社

... 牌照是一個暫時把牌照扣起來的處罰,吊銷則是把車牌整個拿走,理論上更 ... 不論是吊扣或吊銷,現行法規都是要懲罰和警戒違反道路安全規則的用車 ... 於 www.cna.com.tw -

#75.新式車牌英文地區 - pr24.lol

有鑒於台灣車輛總數增加公路總局在2012年12月推出新制車牌新式車牌編碼有2個原則 ... 機車車牌規則車牌樣式新式車牌驗證碼換一張查詢別查詢所有號碼進階查詢流標及逾期 ... 於 pr24.lol -

#76.機車車牌架新交通規則加厚電動車牌照框滑板車牌照託盤轉換 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購機車車牌架新交通規則加厚電動車牌照框滑板車牌照託盤轉換支架通用,該商品由Queen 車牌架店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#77.號牌型式及編碼規則表- 公路總局 - 職涯貼文懶人包

您即將離開本站,並前往號牌型式及編碼規則表- 公路總局 · 確認離開返回上頁. 常見機車車牌規則問答. 車牌選號查詢機車車牌選號車牌查詢車牌看年份新式車牌舊式車牌 ... 於 job.businesstagtw.com -

#78.汽機車牌照稅好複雜?一次搞懂規則&省荷包秘訣

至監理機關辦理車籍報廢:攜帶身分證、印章、車牌(汽車二面、機車一面)、行照相關證件,以及回收管制聯單,前往監理機關辦理車籍報廢與止稅手續。如果您 ... 於 blog.zerozero.com.tw -

#79.號牌型式及編碼規則表 - 公路總局

首頁 » 監理服務» 汽機車» 車輛牌照» 號牌型式及編碼規則表. ::: - 中 +. 當Script無法執行變更字級大小時,IE6請利用鍵盤按住Alt鍵+ V → X → (G)最大(L)較大(M) ... 於 www.thb.gov.tw -

#80.台灣車牌號碼 - 世界大典

台灣車牌號碼是中華民國監理所所發放的車牌號碼,早期1980年到1993年所使用的機車車牌號碼是305-9008,然後在車牌號碼上面加上當地的地名。1992年舊 ... 於 worldpedia.miraheze.org -

#81.[問題] 兩個禮拜沒騎機車會傷電瓶嗎? | PTT 熱門文章Hito

... 有說機車要常騎注意沒事不要消耗電瓶用電不然電瓶會壞之後遵守這規則電瓶兩年多沒壞過現在可能有兩個禮拜不能騎車會很傷電瓶嗎QQ可否分析一下? 於 ptthito.com -

#82.臺灣機車

依據《道路交通安全規則》第三條第六款制定,分為小型輕型機車(白底紅字車牌)、普通輕型機車(綠底白字車牌)、普通重型機車(白底黑字車牌)、大型重型 ... 於 www.wikiwand.com -

#83.臺灣車輛牌照| 寰宇百科Wiki | Fandom

其中,登記有案且發放汽、機車號牌者:機車車牌為1320萬輛、汽車車牌則有642萬輛。… ... 臺灣車輛號牌懸掛位置,於《道路交通安全規則》有詳細規範。 於 theworld.fandom.com -

#84.如何判定車牌號碼為0或O? - 空氣汙染防制

... 汽車2-4碼車牌[AO-0123]及機車3-3碼車號[AOO-001],前項部分為英文時則不會出現數字0,後項部分為數字時則不會出現英文O,也就是車號在符號[ - ]前或後為英文時則 ... 於 www.ntepb.gov.tw -

#85.監理系統車牌查詢疑問~更新 - Mobile01

B 開頭的是汽車車牌(A, B, C...), 機車是從M 開始! 個人目前已知的車牌字首規則如下: A ... 於 www.mobile01.com -

#86.查詢機車車牌

2.車輛已屆滿指定檢驗日期者,應先辦理檢驗合格。. 3. 機車過戶. 停駛. 報廢. 申請臨時牌照. 號牌規費費額表. 號牌型式及編碼規則表. 維護單位:監理組車輛管理科(2300) ... 於 llssuiza.ch