樁拼音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦療癒人心悅讀社寫的 華語文書寫能力習字本:中越語版精熟級6(依國教院三等七級分類,含越語釋意及筆順練習) 和李瓜的 爐端:李瓜三行詩集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自朱雀 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣大學 人類學研究所 胡家瑜、童元昭所指導 呂憶君的 抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐 (2018),提出樁拼音關鍵因素是什麼,來自於農耕、阿美族、土地、抵抗、藝術、食物。

而第二篇論文國立臺北大學 古典文獻與民俗藝術研究所古典文獻組 楊果霖所指導 黃俊彥的 胡仔《苕溪漁隱叢話‧前集》引書研究 (2014),提出因為有 詩話、《苕溪漁隱叢話》、《叢話‧前集》、引書的重點而找出了 樁拼音的解答。

華語文書寫能力習字本:中越語版精熟級6(依國教院三等七級分類,含越語釋意及筆順練習)

為了解決樁拼音 的問題,作者療癒人心悅讀社 這樣論述:

本書4大特點 ‧國教院三等七級──「國家教育研究院」針對華語非母語人士學習需要的能力基準──「三等七級」之華語文書寫能力指標,三等七級分別為:基礎(1-3級)、進階(4-5級)、精熟(6-7級)。三等分七級共七本習字帖,好好練中文字。 ‧中文語句簡單教學──在《華語文書寫能力習字本中越語版》前5冊中,編輯部設計了「練字的基本功」單元及「有趣的中文字」,透過一些有趣的方式,更了解中文字。現在,在精熟級6~7冊中,簡單說明中文語句的結構,希望對中文非母語的你,學習中文有事半功倍的幫助。 ‧漢語拼音+越語解釋──全書每個字均備有漢語拼音及完整字意越語解釋,以越語為母語的讀

者,可以方便發出每個字的中文發音及了解該字的意思。 ‧完整筆順──此書教授繁體中文字寫法,每字均附筆順,想學習如何書寫繁體中文字,這本是最佳選擇。

抵抗與主體性:花蓮港口阿美人的復耕實踐

為了解決樁拼音 的問題,作者呂憶君 這樣論述:

本論文是關於一個台灣阿美族社群在外來政經權力衝擊下如何再造自身的民族誌。其中探究的是港口阿美人在權力不對等的關係下面臨土地流失危機時,如何以農耕(水稻與菜園)重新定位主體,由下而上地實踐出在原鄉生活的願景。我從水田與旱田耕作形式、作物種類(水稻、糯米)、土地抗爭運動及復耕行動、野菜種植與女性扮演的角色及身體感官美學、農耕與藝術發展來分析港口的主體認同建構,並與主流現代性論述對話。 港口阿美人選取稻米農耕作為一種文化傳統,原因之一在於在百年以來的水稻農耕並沒有完全取代山田燒墾和旱田耕作。在旱田與水田耕作的轉變過程中,港口阿美人以糯米取代旱田種植的小米,巧妙地銜接小米與水稻兩種作物的更迭。水田

農作的普及也影響其他非主食類作物的生產。雖然野菜比生產水稻耕作更接近傳統的山田燒墾和旱田耕作,部落裡的女性將有些水田改耕為菜園後,菜園農作便以定耕的形式確定下來。另外,我們也可以從港口阿美人的野菜消費裡體察出他們崇尚苦、鹹、黏、滑順等體感的身體感官美學。當地人的身體感官美學呈現出理想的阿美文化特性,而藉著檢視這感官美學,我們亦得以將當地阿美人與塑造全球化體感(如甜味)的資本主義之間隱約的對話較清楚地呈現出來。 在介紹過港口阿美部落的歷史、文化、政經背景後,本論文接著述敘當地的土地流失問題以及後來當地人如何在現代境況下藉土地抗爭運動與復耕行動重新定位港口的主體認同。簡言之,1990年代回流的港

口族人的離散經驗幫助重新形塑港口認同。在這個形塑過程裡,面對國家力量,港口阿美人既抵抗又合作。他們抗爭要求歸還土地,但同時也與相關政府單位合作,以水稻復耕來留住土地。不只如此,港口阿美人捨棄慣行農法,以友善農作生產稻米,並擷取傳統互助倫理mipaliw營造港口阿美意象。如此作為一方面自創品牌,讓自己擺脫全球化市場裡被邊緣化的稻米生產者的角色,另一方面則讓稻米生產重新連結傳統文化。復耕行動不只重新連結人與土地,還帶來當地藝術發展,這是港口阿美人在因應社會變遷下創造出的生活方式與未來生活的想像。 本研究的目的在於回應現代性論述下原住民離散及其社會適應的斷裂性描述。有別於政府由上而下的發展觀,港口

阿美人回歸原鄉重新自我定位的實踐,則向我們展示一個在當代由下而上的另類發展如何可能的個案。

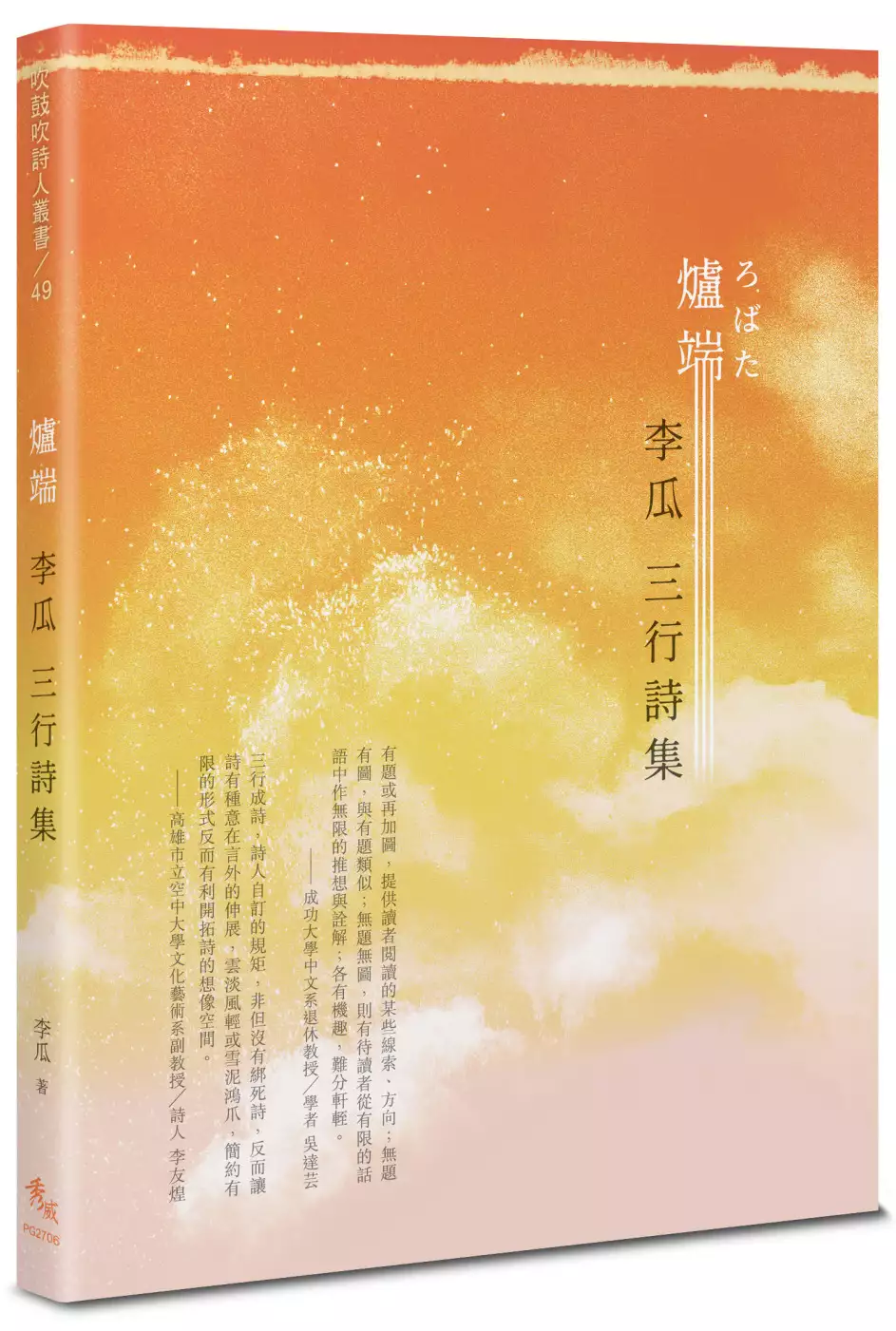

爐端:李瓜三行詩集

為了解決樁拼音 的問題,作者李瓜 這樣論述:

再削掉多少 才能寫出你自己 完滿的句點 ──〈鉛筆〉 你偶然棲止 風沒有隱喻的吹 靜靜的就好 ──〈#100〉 眼前是戲棚 故事那寫咱那搬 你心肝頭有歌 ──〈#194〉 「三行詩」啟發於日本俳句,以每首三行的形式表現,但沒有五七五音節、季語等規定,創作上相對自由。作者取材自生活點滴,舉凡日常景象、社會關懷、政治議題皆能入詩。除了華語外,也有不少台語詩,顯示作者在兩種語言的穿梭自如,即使有三行的限制,往往也都能創作出凝鍊動人的句子。 詩集中部分作品有題目,部分僅以「#數字」編碼,此舉致敬了同樣詩風凝鍊的美國現代

派詩人艾蜜莉・狄金生(Emily Dickinson, 1830~1886)。此外,部分詩作還會搭配作者攝影作品,透過將短詩與照片並置,讓意象與影像產生互文,相映成趣,意圖在感性與知性的張力間,達到平衡。 本書特色 ★三行成詩,取材自生活的吉光片羽,在有限的字句中提供讀者無限想像。 ★全書收錄幾十張李瓜拍攝之照片,作為詩的線索與意境延伸,相映成趣。 各界推薦人 李友煌(高雄市立空中大學文化藝術學系副教授) 吳達芸(成功大學中文系退休教授)

胡仔《苕溪漁隱叢話‧前集》引書研究

為了解決樁拼音 的問題,作者黃俊彥 這樣論述:

詩話之體在宋代能有如此繁盛之發展,絕非偶然,其中宋人胡仔的《苕溪漁隱叢話》(以下簡稱《叢話》)頗受歷代學者之肯定,是為宋代重要的詩話總集,重要性可想而知,故研究者眾多,但現今卻無一篇研究能夠對這些成果作一番歸納與分類,甚為憾事,所以筆者嘗試將這些前人之作收羅起來,以利日後所用,而這些研究中,竟無一篇對於引書有較全面性之梳理。身為詩話總集的《叢話》,引文的重要性已不言而喻。經筆者統計,《叢話‧前集》引書即佔全書百分之七十九,比例甚高。但由於徵引浩繁,舉凡史、子、集三部之籍,皆有所引用,故常使讀者望之卻步,一時不知如何取捨,更添一層迷霧。 有鑑於此,筆者試圖還原《叢話‧前集》中一千三百二十

三則引文之原始出處,以藉此釐清其引書方式、種類,及其特色與價值等。其中特色與價值必與前人多有重複,故筆者嘗試將重點放在文獻方面,而非較為內在性的詩論探討。經筆者整理後將《叢話‧前集》引書方式歸納為全錄、撮引、倒置、併合、析離五種;而引書種類則橫跨史、子、集部,分別為三、三十、三十四,共六十七本,引文則數更達九百九十四則,約佔全書百分之七十五。而這剩餘的百分之二十五,包含了佚書、佚文與某某人云,其中某某人云以較全之現代全集本代之,可使引文有所歸宿並供日後參考之用,經筆者所查,這些某某人云大多出自題跋與記中。至於《叢話‧前集》除了有多以子部典籍為主、多以宋人著作為主等特色外,其具有之輯佚與校勘價值

,更是不容小覷。