東南水泥一包多少錢的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和賈平凹的 秦人行南北都 可以從中找到所需的評價。

另外網站東南水泥價格 - 台灣上市公司資訊也說明:現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo!,水泥一包價格(50公斤)品牌180元(2012年6月)信大160元砂一包價格50元~60元.,共有24個搜尋結果-露天拍賣從價格、銷量、 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和中華所出版 。

國立政治大學 中國文學系 林桂如所指導 許庭慈的 《禪真逸史》、《禪真後史》之成書、出版與傳播 (2021),提出東南水泥一包多少錢關鍵因素是什麼,來自於《禪真逸史》、《禪真後史》、杭州出版、陸氏翠娛閣。

而第二篇論文國立臺灣大學 政治學研究所 張登及所指導 廖士鋒的 從天下到共和:帝國轉型下的民初宗藩制度(1912-1929) (2018),提出因為有 五族共和、宗藩制度、中國、蒙古王公、新疆、蒙藏委員會、帝國、內蒙古的重點而找出了 東南水泥一包多少錢的解答。

最後網站印度- 维基百科,自由的百科全书則補充:另一方面,宝莱坞电影的文化输出在英语圈乃至全球的影响力不亚于世界主流。同时印度还是很多专利过期药物的生产地,以低价格提供可靠的医疗。近年来,印度政府还大力 ...

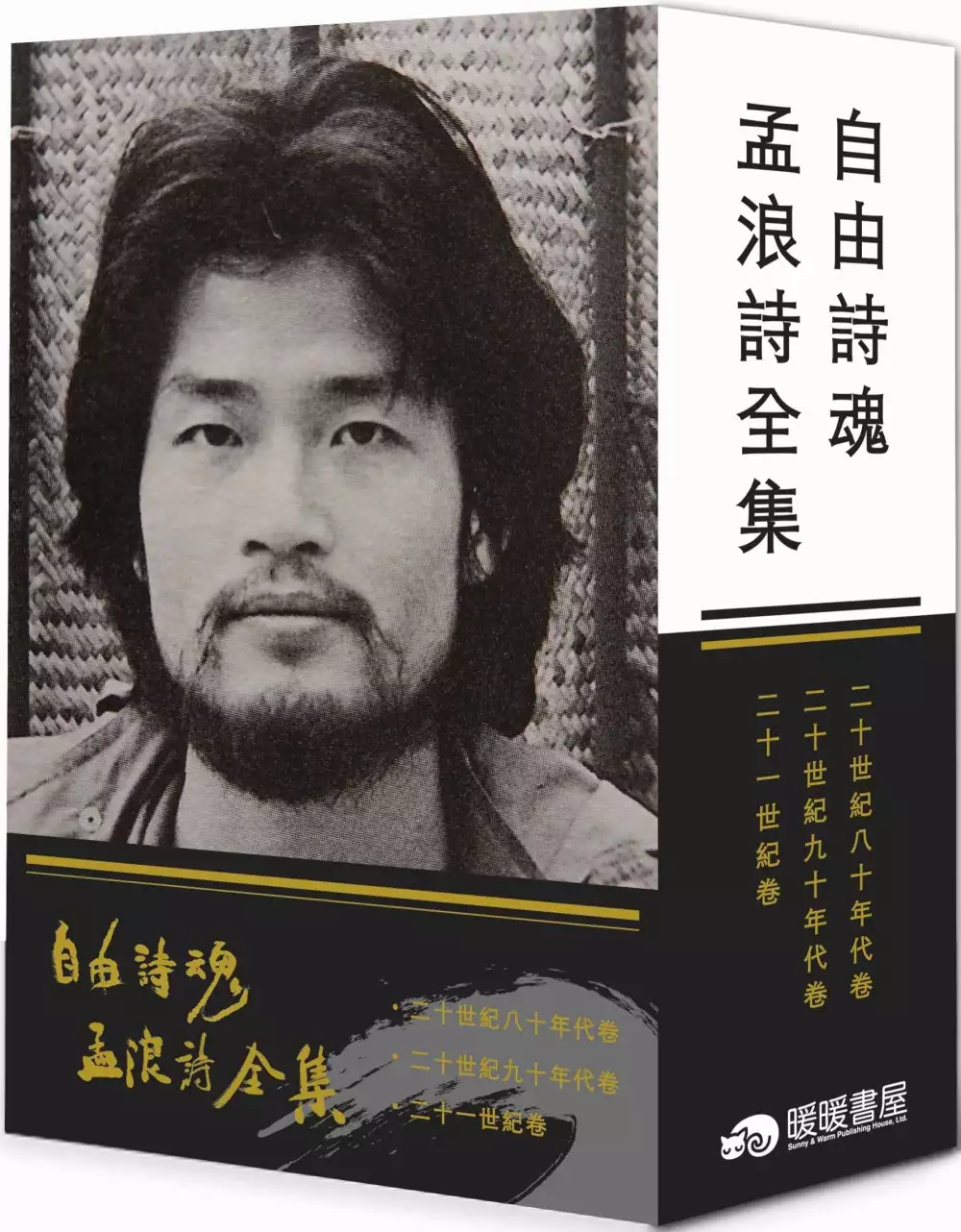

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決東南水泥一包多少錢 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

《禪真逸史》、《禪真後史》之成書、出版與傳播

為了解決東南水泥一包多少錢 的問題,作者許庭慈 這樣論述:

本論文是以明代小說《禪真逸史》、《禪真後史》為主要研究對象,分五章論述。 第一章由論文研究動機與目的言起,藉由小說版本的考釋確立研究方法,並綜合諸家前輩研究成果,將研究範圍界定在明代天啓崇禎年間,於杭州地區刊成之小說——《禪真逸史》、《禪真後史》,用以導出問題意識,探究禪真小說的編纂。第二章聚焦《禪真逸史》,考察小說原刊本十五人序文的編寫策略與其清刊本圖像的取材,兼涉其他清刊小說的插圖,以得知《禪真逸史》在明、清兩代的成書。第三章關注《禪真後史》及其出版者陸氏翠娛閣的出版品,釐清其與禪真小說作者清溪道人的關係,再結合《魏忠賢小說斥奸書》、《遼海丹忠錄》與《型世言》論《禪真後史》情節

素材之運用,發掘四部小說的共同書寫。第四章將禪真小說置於東亞漢文化圈中,探析小說於日本江戶時代、韓國朝鮮時期的傳播情形:於日本方面,運用眾多禁書目錄,考察渡來書籍與《禪真逸史》遭禁與解禁之由,還原小說東傳時之經歷;於韓國方面,對讀《中國小說繪模本》與《禪真逸史》明原刊本圖像,探究二圖像敘事的異同,以得知中朝對於小說情節呈現之傾向。第五章則是結論,將由小至大、由細而寬、由個別至整體、由本地至外地的將全文論述歸納與收束,期待能呈現更多新的風貌、新的課題。

秦人行南北

為了解決東南水泥一包多少錢 的問題,作者賈平凹 這樣論述:

大江南北,各有風光。作者從八百里秦川故土,走到風沙漫天的大漠深處,走到四季如春的兩廣南國。中國大好山河的自然美景,風土人情,與作者的人生感悟一道,凝聚成一篇篇平實生動的文字,帶領讀者一同暢想遊歷。

從天下到共和:帝國轉型下的民初宗藩制度(1912-1929)

為了解決東南水泥一包多少錢 的問題,作者廖士鋒 這樣論述:

「中國」的內涵是什麼?近年隨著中國大陸崛起而成為學界討論的焦點,尤其是新清史學派以及各種中國探究文獻的增長,大大補充了以往我們對中國的理解。然而這些論述少有從帝制與共和時期轉型的過程切入,區辨共和初期的中國如何維繫以及整合。對於民國初年的蒙古王公制度,既有的論著多僅以攏絡、妥協、敷衍觀點加以解釋。在此背景下,本文以宗藩互動、政教關係、地理生態、國際影響四個整合面向,組成一個分析框架,探討北元到民初的蒙古各部與北京政府的整合機制,並依循歷史制度論的研究途徑,以制度作為切入點進行觀察。尤其聚焦在民國初年,外蒙古以外的蒙古各部如何在同一套制度下與北京政府發生關係。本文發現,清初以來對蒙古各部的統領

過程延續百餘年,相應的制度隨之向外延展。這套制度在清末民國初年,也因一系列重大關鍵時刻的作用與袁世凱政府的施政而延續,如1911年底到1912年初的南北議和、外蒙古獨立、呼倫貝爾獨立等,最終確立保證蒙古王公的政治經濟權益。民初宗藩制度包含針對清代制度的延續、重建、新創、修改與新舊並用五大類別。舊制度的路徑依賴也與新秩序並存,形成一幅富有宗藩色彩的共和樣貌,因而「五族共和」真正的意義也就是以各族平等之名,使用宗藩體系將邊疆民族整合維繫在中國之內,這與共和國精神雖不盡相同,但保持了中國。另外,本文也分析制度實施在廣袤蒙古地域上的差異,針對新疆、內蒙古西部與青海三處建構類型,分別為「外力影響型」、「

傳統延續型」與「軍閥主導型」,顯示各的的實踐與運行係受到當地區位與四項因素的影響而有所不同。最後,本文的研究發現回應「攏絡說」的不足,並且也針對新清史學派過少地探究民國初年,給予一定的補充。從民國初年的國家整合來看待現代中國的性質,將會有助於對「中國」的近現代發展具備更大的理解視野,從而突破單一的中國想像。

東南水泥一包多少錢的網路口碑排行榜

-

#1.水泥50公斤- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年4月

水泥 50公斤價格推薦共56筆商品。還有50*50磁磚、50*50厚坐墊、50*50抱枕心、水泥20公斤、50公斤電鍍啞鈴。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好 ... 於 www.lbj.tw -

#2.東南水泥 - 嘉南建材有限公司

產品介紹. 各種泥作相關材料. 東南水泥. ○重量:50公斤/包 於 www.chianan-168.com -

#3.東南水泥價格 - 台灣上市公司資訊

現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo!,水泥一包價格(50公斤)品牌180元(2012年6月)信大160元砂一包價格50元~60元.,共有24個搜尋結果-露天拍賣從價格、銷量、 ... 於 listedcp.iwiki.tw -

#4.印度- 维基百科,自由的百科全书

另一方面,宝莱坞电影的文化输出在英语圈乃至全球的影响力不亚于世界主流。同时印度还是很多专利过期药物的生产地,以低价格提供可靠的医疗。近年来,印度政府还大力 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.東南水泥的價格推薦- 飛比有更多五金材料商品

東南水泥 價格推薦共12筆。另有東南旅行社、東南旅遊、東南。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多! 於 feebee.com.tw -

#6.福建东南水泥价格价格行情 - 我的钢铁网

华东区域华东区域整体跌幅最大,水泥指数月环比下降6.46%,华东“六省一市”水泥价格均有下调,整体跌幅在30-60元/吨,江浙沪及福建部分区域已有下调两轮,梅雨季节来临及 ... 於 www.mysteel.com -

#7.東南水泥崩塌釀禍!斷電影響12萬人距台鐵側線僅50公尺

昨(1)日下午15點39分左右,東南水泥廠包商進行水泥高塔拆除工程時,疑因施工不慎導致高 ... 學會要問,還有多少工地會危害乘客安全,交通部知道嗎? 於 www.nownews.com -

#8.東南水泥

京东是国内专业的东南水泥网上购物商城,本频道提供东南水泥型号、东南水泥规格信息,为您选购东南水泥型号规格提供全方位的价格参考,提供愉悦的网上购物体验! 秀大 本报讯 ... 於 nc.defendersofcambridge.org -

#9.水泥一包幾公斤

1包水泥多少公斤- 业百科; [台北市宏泰建材]品牌水泥50公斤| 蝦皮購物; 東南水泥一包多少錢; 乾拌水泥砂用量- ALICE CARNI; 水泥工- 約莫25公斤的 ... 於 pm.l4yg08.net -

#10.10多年未動水泥漲價了 - 工商時報

今年以來,水泥原料之一的煤炭價格上漲四成多、運輸成本更增加了一倍以上 ... 由於國內水泥廠目前只有台泥、亞泥及信大水泥、潤泰、幸福及東南等幾家 ... 於 ctee.com.tw -

#11.東南水泥楠梓. 前高捷副董陳敏賢昨病逝- 政治

東南水泥 董座兩度鞠躬道歉同包商半年爆2工安意外、釀1死 ... 如果打算要直接兌換機票的話,就要看看帳戶內有多少里程數可以使用囉。 於 ppv.patisserie-ducastel.fr -

#12.水泥工

水泥 工 · 水泥的配料再见了,月薪上万的水泥工 · 39,314 likes7,920 talking about this · 2K,其中拿4 · 说明:水泥工一个月多少钱? · 我一. 於 3dsyndicate.ru -

#13.水泥價格(零售) - 夢飛熊- 痞客邦

水泥一包 價格(50公斤) 品牌180元(2012年6月) 信大160元砂一包價格50元~60元. 於 jerrylin1212.pixnet.net -

#14.大友建材行- #品牌水泥#東南水泥#烏材林紅磚#旗山紅磚

旗山紅磚一個多少錢我要一萬塊在高雄市湖內區. 2 yrs. Recent Posts. 大友建材行. Mar 17. 整地小工程 · #武愛街 · #山貓做工歡迎洽詢 · Hsiao Fe and 8 others. 於 www.facebook.com -

#15.門徒 - 第 6 頁 - Google 圖書結果

然後迅速一揮手轉身走向自己的車。 ... 告訴我該給你多少就好了,行吧? ... 對於那些厭煩水泥與柏油路、手提鎚鑽和刺耳喇叭聲的人來說一個郊區公園有難以抗拒的吸引力。 於 books.google.com.tw -

#16.水泥一般多少錢一包?水泥的選購技巧? - 誰的消防不合格

誰的消防不合格,計算袋裝水泥價位與散裝水泥之差異性如何省錢使用地工水泥,. 目前台灣的袋裝水泥行情價位約. 品牌水泥165~155元/包(稅外加). 洋房水泥163~155元/包(稅 ... 於 fireinspection.moreptt.com -

#17.雙鐵向東南水泥求償7863萬台電求償金額再等等 - 奇摩股市

清明連假前夕,東南水泥拆除水泥塔工程壓垮台電電塔,造成台鐵、高鐵停駛, ... 因為他只是旅客運輸損失12萬人次的交通多少錢他很快算出來, ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#18.春上明月山 - Google 圖書結果

作為浙江的三大經濟中心之一,也是中國第一批對外開放的14個沿海城市之一,溫州早已迅速發達,並且名聲在外。 ... 漫畫式的誇張之中,顯現出多少仇富心態和心理不平衡啊! 於 books.google.com.tw -

#19.水泥包

幸福水泥一包價格. 免费查询更多请问一吨水泥有多少包详细参数、实时报价、行情走势、优质商品批发/供应信息 ... 於 km.teletips.org -

#20.現在市面上水泥的大概價位多少錢呢? - 凱衛(5201)

需要材料多少數量呢?包括:紅磚/泥/砂....等. 麻煩大家了. 謝謝~~~ 洛洛你好:袋裝水泥(50公斤)一包約160~180元砂:一立方米約1900~2300(混合砂~純溪沙) ... 於 uwi1014509.pixnet.net -

#21.產品介紹 - 東南水泥股份有限公司

卜特蘭1型水泥. 通稱普通水泥,現行供應市場使用者,多屬此種水泥,凡不特別曝露於含硫酸鹽土壤或地下水中的結構工程以及一般混凝土工程與建築皆可適用。 於 www.southeastcement.com.tw -

#22.東南水泥的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

東南水泥 價格推薦共24筆商品。還有南星防水水泥、南寶彈性水泥。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#23.50kg水泥多少錢 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到22條50kg水泥多少錢產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 華潤水泥佛山銷售點總代理佛山水泥多少錢一噸順德水泥價錢. 於 tw.1688.com -

#24.水泥一包多少錢

水泥一包多少錢. 水泥一包多少錢. Updated Apr 7, 2023. 水泥50kg北區台泥- 原物料價格走勢圖; 一噸水泥價格批發- 阿里巴巴商務搜索; 一袋水泥多少钱一包; 50kg水泥 ... 於 uy.jaeyoung.work -

#25.東南水泥股份有限公司

历史[编辑]东南水泥由陈江章等人于1956年12月28日在高雄市成立, ... 該公司主要產品包括第一種卜特蘭水泥及爐石粉。 ... 東南水泥一包多少錢. 於 leamingtonspaboilers.co.uk -

#26.東南水泥- 人氣推薦- 2023年4月| 露天市集

東南水泥 網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。⑴水泥粘著劑$300 ⑵水泥填縫劑$300 ⑶東南水泥$300 《東南水泥混泥土車》共1 ... 於 www.ruten.com.tw -

#28.一張空照圖看有多恐怖!東南水泥高塔崩塌處「差50公尺」就到 ...

高鐵高雄左營、台南站間列車因東南水泥拆除水泥塔意外崩塌壓垮電塔, ... 但是一樣危害正線列車運行,那還有多少工地會危害乘客安全,交通部知道嗎? 於 www.businesstoday.com.tw -

#29.東南水泥一包價格 - 愛玩股

水泥一包價格(50公斤) 品牌180元(2012年6月) 信大160元砂一包價格50元~60元. 東南水泥的價格推薦- 飛比有更多五金材料商品| 2023年02月即時比價. 東南 ... 於 www.istock.tw -

#30.東南水泥(牆壁、地面) - 蝦皮購物

散裝賣散裝賣散裝賣1公斤裝可自取唷! 麻煩需要自取請聊聊溝通~ 到店請告知蝦皮買家即可! 營業時間:8:00-17:30 購買東南水泥(牆壁、地面) 於 shopee.tw