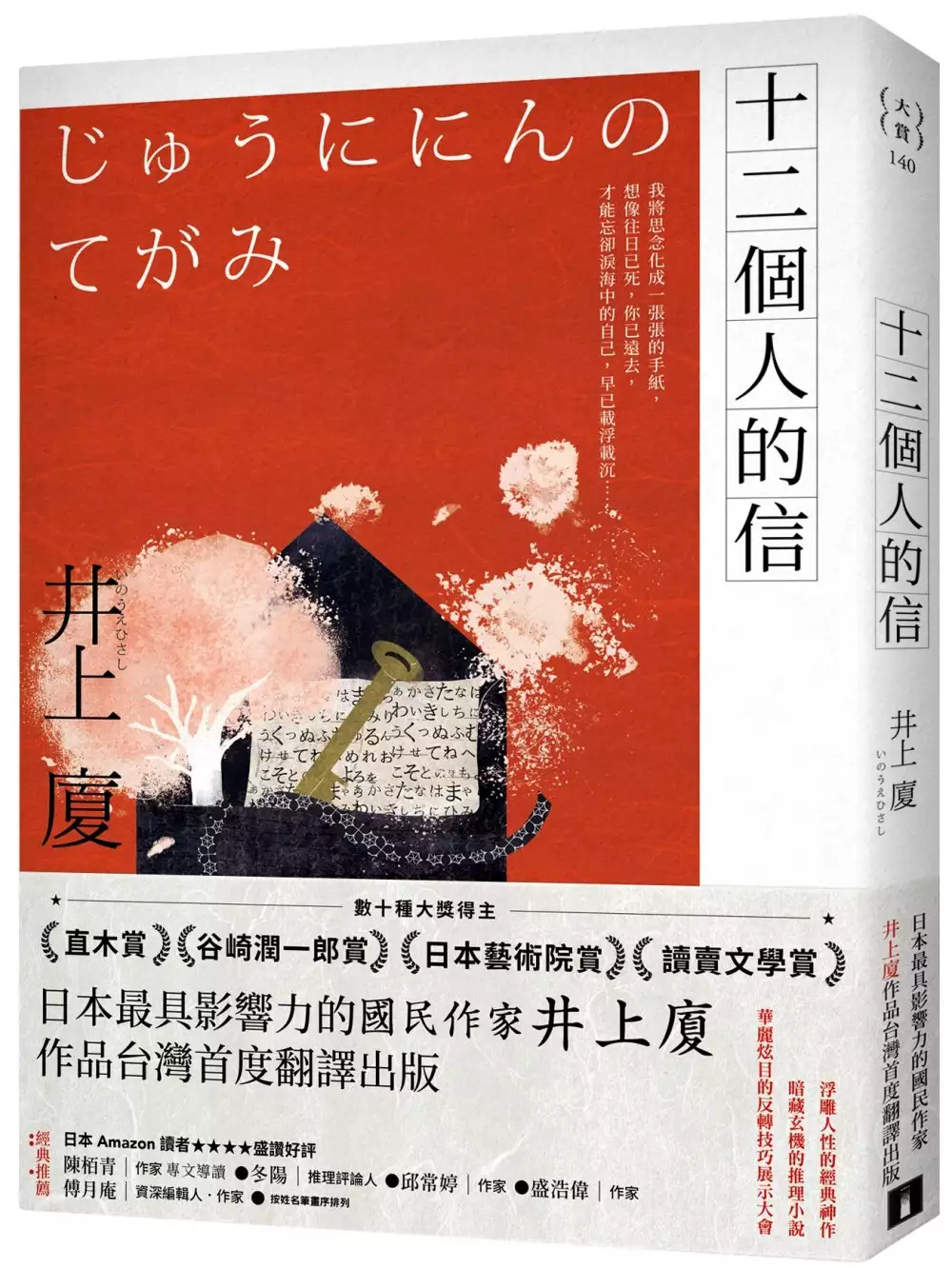

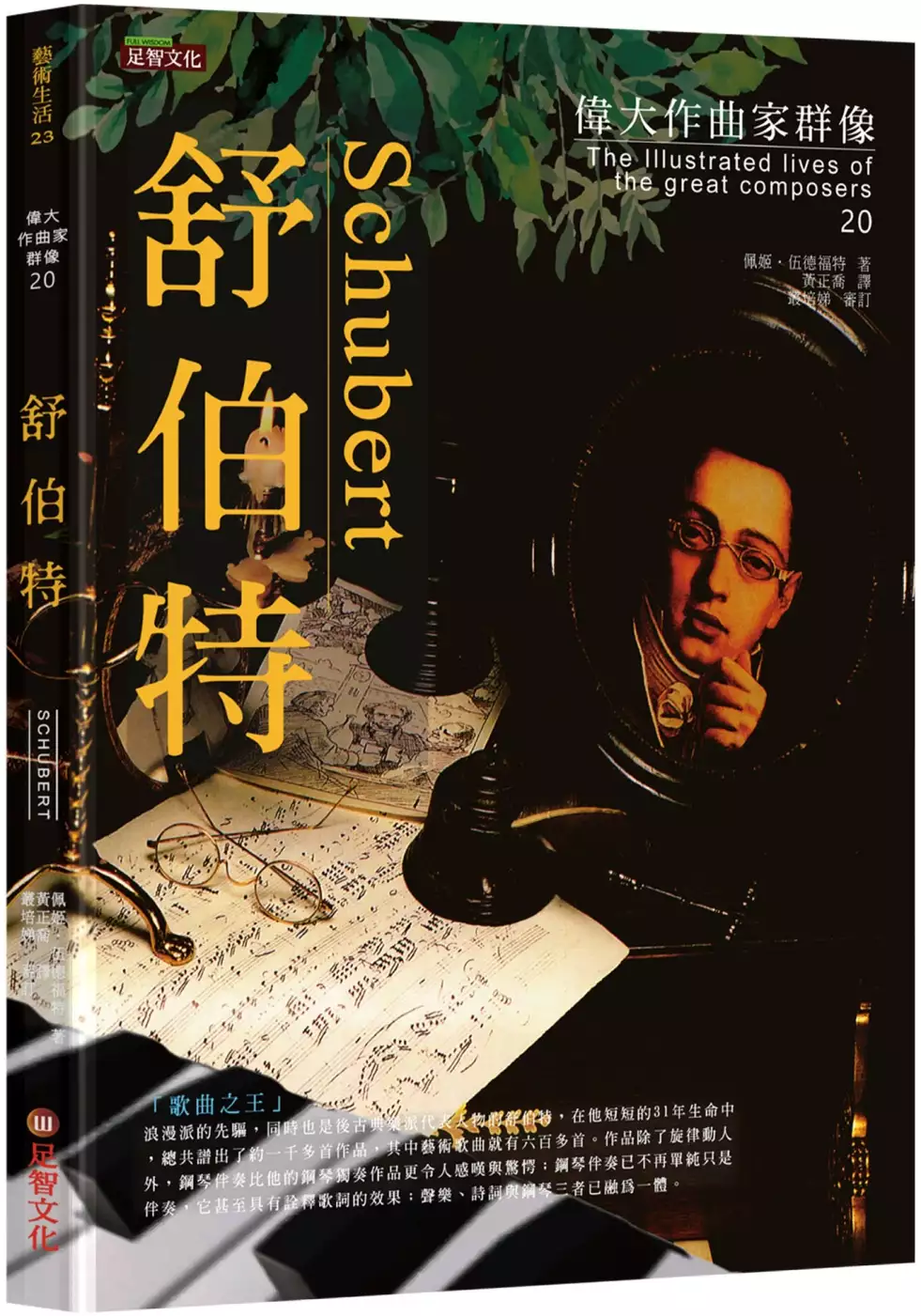

最後一次17歲少女歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦井上廈 寫的 十二個人的信 和PeggyWoodford的 偉大作曲家群像-舒伯特都 可以從中找到所需的評價。

另外網站17歲少女-最後一次 - YouTube也說明:17歲少女 -最後一次真實的感人故事!!

這兩本書分別來自皇冠 和足智文化有限公司所出版 。

輔仁大學 音樂學系 徐玫玲所指導 李依娟的 論台灣流行音樂偶像團體:小虎隊 (2014),提出最後一次17歲少女歌詞關鍵因素是什麼,來自於流行音樂、偶像團體、大眾文化。

而第二篇論文南華大學 民族音樂學系 孫俊彥所指導 吳心韻的 臺灣臺語歌手與市場互動-以吳淑敏為例 (2014),提出因為有 臺語流行歌曲、演藝、閱聽眾的重點而找出了 最後一次17歲少女歌詞的解答。

最後網站最后一次_17岁女孩(简谱) - 歌谱控則補充:首页 · 歌谱 · 歌词 · 歌手 · 剧本 · 教程 · ▽全部 · 简谱 歌谱 曲谱 剧谱 总谱 专题 最热. 位置 >> 歌谱库 >> 简谱. 最后一次_17岁女孩(简谱)

十二個人的信

為了解決最後一次17歲少女歌詞 的問題,作者井上廈 這樣論述:

直木賞、谷崎潤一郎賞、日本藝術院賞、讀賣文學賞等數十種大獎得主 日本最具影響力的國民作家──井上廈作品台灣首度翻譯出版 浮雕人性的經典神作。暗藏玄機的推理小說。 華麗炫目的反轉技巧展示大會。 日本Amazon讀者★★★★盛讚好評 我將思念化成一張張的手紙, 想像往日已死,你已遠去, 才能忘卻淚海中的自己,早已載浮載沉…… 【惡魔】 好可怕的眼神,妳果然是惡魔! 爸爸媽媽都說姊姊是惡魔,看來是真的。 因為眼前的景象,宛如地獄…… 【來自隔壁的聲音】

你離開這裡已經一週了, 但隔壁的住戶卻感覺越來越古怪, 施虐的聲響、憤怒的咆嘯…… 恐懼已幾乎將我淹沒, 我不要這樣――你快回來吧! 【筆友】 我實在不敢相信, 你的心裡打的是這麼可怕的主意, 但沒自信的我根本無法否定你, 因為,我想聽你的聲音…… 【灰姑娘之死】 那不是試鏡,那是場「生意」。 我拒絕了對方,但他卻讓我再也不想做夢了。 再見了,老師。 這一切不過是場灰姑娘的夢而已…… 【泥和雪】 祝你幸福。我現在很幸福。 我已從泥濘的世

界搬往白雪的世界。 不過,你應該不會懂的, 因為泥雪是無法永遠並存的…… 上京求職的少女、成為酒店小姐的修女、四國遍路的神秘朝聖者、孤傲的畫家、變調的灰姑娘……日本國民作家井上廈藉由十二名看似無關的人物,展現出軌、報復、暗戀、背叛等陰謀算計,刻畫親情、友情、愛情與背德之情等寫實人性,題材多元,形式獨特,也難怪日本評論家讚歎其作品語言豐富到眼花繚亂,堪稱是日本的莎士比亞! 名家推薦 【作家】陳栢青 專文導讀 【推理評論人】冬陽 【小說家】邱常婷 【作家】盛浩偉 【資深編輯人.作家】傅月庵

經典推薦!

最後一次17歲少女歌詞進入發燒排行的影片

►《Nancy Mulligan》收錄於Ed Sheeran 2017年專輯《÷ (Deluxe)》中第15首。

►創作靈感來自於一段真實的愛情故事。女主角Nancy是一位來自南愛爾蘭的天主教徒,她與來自北愛爾蘭的新教徒William相知相戀。雖然兩人有著截然不同的生活與背景,也有來自父母的反對,卻依舊遵從自己的內心,私奔成婚,最終度過了美好且幸福的一生。值得一提的是,William和Nancy就是Ed的祖父母William Sheeran 和 Anne Mulligan。

/

:這首歌是既上首《Galway Girl》後,帶有更強烈愛爾蘭曲風的歌曲,不得不說,就是由一股神奇的力量,每次聽到這兩首帶有愛爾蘭風格的音樂,心情都會莫名的好~堅定輕鬆的旋律搭配悠揚的風笛與貫穿其中的掌聲與人聲歡呼聲,組成了一首樸實卻動人的音樂。正如ED曾說:「愛爾蘭音樂總被人認定很陳舊、很做作,但其實她很引人入勝,也充滿活力,她應該站在流行文化的前端。」

接下來就是詞的部分了,這詞真的是「66666666」XD,雖然已經看膩了描述愛情的歌詞,可是當Vicky翻譯到最後到不禁少女心大爆發,其中幾句特別讓Vicky動容的歌詞也花了很大的努力希望在中文上能呈現給大家那種情感~也是和《Galway Girl》一樣從頭到尾的敘述手法,不過這次也許是自己的祖父母故事作為背景的關係,Vicky覺得這詞寫的特別的溫暖與親切,其中所表達的情感更是難得可貴的美好,雖然兩人都是截然不同的個體,本應有著全然不同的命運,他們歷經了旁人的阻擋與時光的磨練,卻依舊深愛著彼此,也許他們的生活並不富裕,卻依舊幸福美滿。任憑時光洗去妳的年輕風華,歲月吹白了你的根根髮絲,而我依舊愛你如初。這深情每個女生都無法抗拒吧!所以各位,加油!遇到這樣的就嫁了吧!雖然你可能遇不到了。(XD還是要抱有希望!)

❄ VICKY’S 粉絲專頁➜https://www.facebook.com/VickyTsai1019/

*--------------------------

*Original URL:https://www.youtube.com/watch?v=VFlZXlfda6Y

⚠:I didn't do anything about this video.i only doing this chinese subtitle.

if you like this video just give me a thumbs up!!!

⚠:每一部翻譯的影片上傳僅負責參考學習使用

不具有任何商業意義

(如有侵權請留言告知)

論台灣流行音樂偶像團體:小虎隊

為了解決最後一次17歲少女歌詞 的問題,作者李依娟 這樣論述:

台灣大環境在解嚴之後大眾娛樂文化日趨活躍,1980年代末,受到日本偶像「少年隊」影響,台灣偶像團體紛紛崛起,在華語流行歌壇形成一股新氣象,打著俊男美女清新、健康、活潑形象,歌藝與才能不再是首要條件,曲風訴求與校園歌曲時期出現了明顯的差異性,流行音樂不再只著重於聽覺饗宴,在視覺上也更加豐富變化,團體組合的表演形式,確實於台灣流行音樂發展歷程中有其明顯的發展脈絡與軌跡可循。「小虎隊」為流行樂壇第一個少男偶像團體組合的成功案例,所引領的潮流不僅影響其他團體的興起,歌迷擁戴與追逐,成為台灣華語歌壇新時代的重要指標。本論文以「小虎隊」偶像團體為例,由發行的十張音樂專輯中,擇其受歡迎六首曲目做為歌曲的分

析樣本,與所蒐集資料整合論述其成功之因,期盼能解析此偶像團體之現象。

偉大作曲家群像-舒伯特

為了解決最後一次17歲少女歌詞 的問題,作者PeggyWoodford 這樣論述:

浪漫派的先驅,後古典樂派代表人物-舒伯特! 一七九七年出生於奧地利維也納。舒伯特只有九歲的時候,彈奏樂器的能力已比父親和兄長為高,還學會了彈風琴、聲樂及和聲,十一歲時進入維也納皇家神學院學習音樂。他在創作歌曲方面的能力極強,在他短短的31年生命中,總共譜出了約一千多首作品,其中藝術歌曲就有六百多首。世人所熟知的《紡織女葛麗卿》、《魔王》、《美麗的磨坊少女》、《流浪者的夜歌》、《冬之旅》等歌曲,皆是他所流傳下來的音樂傑作。除了旋律動人外,他為這些曲子所寫的鋼琴伴奏比他的鋼琴獨奏作品更令人感嘆與驚愕;因為在這些歌曲中,鋼琴伴奏已不再單純只是伴奏,它甚至具有詮釋歌詞的效

果;聲樂、詩詞與鋼琴三者已融為一體。更重要的是,他把從詩詞中所得到的靈感,用音樂來描述,而成為一種風格。這種創新的作曲手法,影響了日後浪漫樂派作曲家在鋼琴曲(Character Pieces)方面的創作。 雖然舒伯特的鋼琴造諧頗深,以抒情的旋律聞名,而且總是能夠自然流露、渾然天成,卻從不曾開過一場音樂會;不像莫札特、貝多芬、李斯特、帕格尼尼等,不僅是出名的作曲家亦是演奏家。舒伯特一生皆在貧窮中度過,除了少數好友欣賞他的音樂之外,他的作品在當時並未受到應有的重視,一般大眾對他幾乎一無所知。但今天他卻被認為是有史以來最偉大的音樂家之一。 後人筆下的舒伯特是一個懷才不遇的天才,作者伍德福

特(Peggy Woodford)在本書中追溯舒伯特在世時的生活與交友情況,解析其音樂創作之發展,與維也納在1814年國會時期開始後,社會政治之風氣。籍著當時的文件記載,舒伯特的私人信件,以及親密友人的回憶,重現一代作曲大師生前的風貌。書中還收錄了舒伯特的手稿及生前出版的曲譜等珍貴史料。

臺灣臺語歌手與市場互動-以吳淑敏為例

為了解決最後一次17歲少女歌詞 的問題,作者吳心韻 這樣論述:

2013 年金曲獎流行音樂類最佳臺語女歌手獎由中國上海人李婭沙獲得後,引起各界對「傳統」與「創新」之爭議,但也證明了臺語流行歌曲已改變的事實。筆者從田野調查著手,藉由臺語歌手吳淑敏二十餘年的演唱生涯,討論當代環境下臺語流行歌曲的演藝與變遷。首先是演藝環境的改變,目前臺語流行音樂的經營在唱片收入驟減、百家爭鳴的情況下顯得生存不易,多數唱片因低成本的宣傳與製作,僅成為證明歌手仍存在的「名片」。不過臺語流行音樂仍企圖改變,第二、三章討論吳淑敏的歷年專輯,近期許多作品不論是曲風、唱腔等等,都是顛覆過去臺語歌曲風格的新樣貌。最後一章描述即使音樂文本變化,臺語唱片的收入仍以中南部地區、「秀場」風格及

廟會節慶等等展演為主。這些當代臺語流行歌曲有創新有守舊,一直不斷摸索閱聽眾口味,閱聽眾對這些刺激則時而新鮮時而難以接受,看似一片混亂、搖擺不定。然而,就像1950 年代的「混血歌曲」、1990 年代的「新臺語歌」,這些曾備受爭議的「創新」,經過歷史的洪流之後,儼然也會成為當代的風格。

想知道最後一次17歲少女歌詞更多一定要看下面主題

最後一次17歲少女歌詞的網路口碑排行榜

-

#1.這是最後一次(This Is The Last Time)-歌詞-謝和弦(R-chord)

《這是最後一次》是謝和弦在16歲時寫的歌,也是他第一次上詳情» 《這是最後 ... 你的笑容我会慢慢去忘记和你在一起的 04-Aug-2021 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的。 於 carthe.odszkodowania-kontakt.pl -

#2.最後一次17歲少女的推薦,YOUTUBE、PTT

最後一次17歲少女 在[推薦] Lavigne 最後一次- 看板Songs - 批踢踢實業坊的評價; 最後一次17歲少女在17歲少女-最後一次- YouTube 的評價 ... 於 appliances.mediatagtw.com -

#3.17歲少女-最後一次 - YouTube

17歲少女 -最後一次真實的感人故事!! 於 www.youtube.com -

#4.最后一次_17岁女孩(简谱) - 歌谱控

首页 · 歌谱 · 歌词 · 歌手 · 剧本 · 教程 · ▽全部 · 简谱 歌谱 曲谱 剧谱 总谱 专题 最热. 位置 >> 歌谱库 >> 简谱. 最后一次_17岁女孩(简谱) 於 p.onegreen.net -

#5.the GazettE---十七歲(PV) 歌詞 - 血御‧凋零Ⅶ - 痞客邦

從歌詞中、從Ruki 的歌聲中,我們仿佛看到了一個對前路感到茫然而又不失堅強 ... 恨著那牆上掛著的嫁衣還有你的十七歲的春天自從最後一次見面之後你的 ... 於 yuching1234.pixnet.net -

#6.这些歌词里,饱含着年少时无法理解的深意 - 知乎专栏

那些我们天天在唱或者是成为经典的歌曲,歌词写的一定都不差。 ... 我举个例子,一个非常纯情的穿着蓝色百褶裙的17岁少女的初恋,是非常朦胧和害羞的 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#7.最後一次17歲少女、最後一次英文、最後一次歌詞在PTT ...

在最後一次17歲少女這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者joanzkow也提到東奧|後浪推前浪盤點游泳18歲以下渴望奪牌新秀蘋果日報2小時前美國18歲哈絲克Torri Huske 是東 ... 於 train.reviewiki.com -

#8.[HD/3.95G]ABW097純天然正妹汁120%八掛海汁71[有碼高清 ...

13 小時前 — 我求助坐着的同班女生,她吓六次,狂干我这个初中女生,最后一次还阴茎抽动在我阴道内干我半个小时,让得低头。... 2022-10-05 17:02 3P老婆异性 ... 於 detroitediblecbd.com -

#9.謝和弦R-chord - 最後一次-歌詞 - Autocad 学生版

最後一次 -歌詞-高爾宣OSN-KKBOX. ... 最後一次-歌詞-aMEI (張惠妹)-KKBOX ... 你你的笑容我会慢慢去忘记和你在一起的 04-Aug-2021 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的。 於 kosmetikacalendula.cz -

#10.太空蛋糕(专辑《燃烧吧!小宇宙》中的一首单曲)_百度百科

太空人相片插件X17 38,152 views38K views Spelar via Spotify Spelar via ... 1基本信息2专辑介绍3歌曲歌词毫無疑問,太空蛋糕是食用大麻的最美味,最方便的食譜之一 ... 於 trzebieszewo.pl -

#11.摘下頭巾上街頭伊朗女性成示威主力| 國際 - Newtalk新聞

伊朗22歲年輕女性艾米尼(Mahsa Amini)因頭巾問題遭到當局施暴不治死亡 ... 不幸遭到鎮壓死亡的示威人士中,也出現將滿17 歲的少女Nika Shahkarami。 於 newtalk.tw -

#12.ღ* 〝分享〞影音+°[!] 17歲少女辭世前的創作* 最後 ...

請將右欄音樂關上* (播放它吧,可能要讓它跑一下) 真實愛情故事最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的, 沒有人知道她的名字......唯一確定的是這位17歲 ... 於 c112381.pixnet.net -

#13.lavigne 最後一次 - Thereco

最後一次歌詞 Lavigne ※ Mojim.com; 最後一次歌詞暫存※ Mojim.com; Lavigne; 17歲少女的遺作. 最後一次作詞:Lavigne 作曲:Lavigne *在我最後一次閉上眼睛之前我想對 ... 於 www.arieax.co -

#14.最后一次【17岁女生】 Lyrics - YouTube

最后一次 【17岁女生】 Lyrics. 105,648 views105K views. Dec 23, 2012 ... 一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作- 最后一次. ZanxiangAhBee. 於 www.youtube.com -

#15.(轉)LAVIGNE 最後一次

U兔上面影片我沒找到有繁體字的所以用這個簡體的故事大綱最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的, 這位女生是因為高3要考試時去做體檢檢查出來她的血蛋白異常, ... 於 forum.jorsindo.com -

#16.最怕Rapper唱情歌!十大「撩人男友嗓」rap情歌忍不住單曲循環

〈最後一次〉也是高爾宣的主打,一發行就唱哭了許多歌迷,歌詞裡蘊含豐沛 ... 延伸閱讀:掀起衣服少女們就瘋狂啦!15大網友熱議KPOP男團「名身材」 ... 於 stars.udn.com -

#17.一位已經死去的17歲少女的刻骨銘心的愛情創作... - Facebook

0 views, 148 likes, 5 loves, 31 comments, 218 shares, Facebook Watch Videos from 一位已經死去的17歲少女的刻骨銘心的愛情創作《最後一次》[一首 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#18.最后一次——17岁女孩(简谱) - 多来米,123

最后一次 ——17岁女孩(简谱) ... 一位17岁少女的刻骨铭心的爱情创作。 没有人知道这个女孩的名字,但是 ... 一次- 17岁女生 [00:38.67]刘荣华\提供歌词(2008 10 30) 於 www.gdjyw.com -

#19.一位已經死去的17歲少女的刻苦銘心的愛情創作一最後一次

這位女生是因為高3 要考試時去做體檢檢查出來她的血蛋白異常結果她父母親和男友建議她去醫院做健康檢查檢查出來後發現是一種極為罕見的皮膚病嗯, ... 於 bbs.8591.com.tw -

#20.什么年代了还有这样的歌词... - 网易

什么年代了还有这样的歌词...,少女时代,歌曲,孝渊,girls,作词. ... 要知道成员BoA在十七年前出的一首名为Girls On Top的歌词可是这样的,. 於 www.163.com -

#21.墜入愛河,從字面上看:新郎肘部脫臼為新娘唱小夜曲 - Liku

攝影師湯姆·希利(Tom Healy) 用鏡頭捕捉到了這可怕的一幕,在招待會上,興奮的人在跳舞時跌跌撞撞。 新郎首先告訴海倫他“非常愛她”,然後他繼續喊出這首歌的歌詞,這是一個 ... 於 www.liku.com.tw -

#22.2022江辰南京演唱会【订票】 - 大河票务网

【南京】 江辰「陪你到最后」2022巡演南京站:麦克将歌声放大,热爱在 ... 17岁的江辰便开始了自己的音乐创作,他的一首《Love9》已经发布便成为红极 ... 於 www.dahepiao.com -

#23.希望.幸福| 誠品線上

2014年歲末,李婭莎再一次用她的歌聲,帶領著大家一起去追求幸福。 金曲歌后李婭莎對音樂的追求始終是無遠弗屆的,一位不懂台語的道地上海姑娘, ... 於 www.eslite.com -

#24.王大陸淚憶媽「走得太突然」!認年輕不懂事:為何不讓我夢見

王大陸以電影《我的少女時代》晉升「全民男神」,近年以電影《一吻定情》、 ... 首次親創RAP歌詞,寫盡對媽媽的思念,句句歌詞都戳中上萬網友淚點, ... 於 star.setn.com -

#25.最後一次-歌詞 - Gxear

歌詞 在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得放棄心裡有千言萬語 ... 最後一次的歌詞是馬來西亞一位17歲少女所寫的遺作在我最後一次閉上眼睛之前我想 ... 於 www.tosarose.co -

#26.最后一次歌词_17岁少女最后一次LRC歌词下载- 七七歌词网 - 歌词大全

最后一次. 整理:七七歌词网; 17岁少女. QQ:754565337(需要下载的加我)注:ST ... 在我最后一次闭上眼睛之前我想对你说我爱你在你怀里舍不得放弃心里有千万语还没说 ... 於 www.77geci.com -

#27.乐活频道| 黄佩佩作品多元化石头作画疗愈身心- 地方 - 星洲日报

“当你感到失落的时候,看到这些石子的词句,或者可以提醒自己收拾心情积极向上。有一次女儿觉得身体不太舒服,我在石子上写了激励女儿的话,以鼓励女儿面 ... 於 www.sinchew.com.my -

#28.簡靖紋我沒有死也沒有生病 - 動漫二維世界

(新加坡22日訊)情歌女主角現身! 61萬人上網聽垂死女生唱情歌,女生感人的愛情故事也廣泛流傳 ...曾感動無數人的歌-[最後一次] 17歲原唱者現在怎麼了??*內有歌曲... 於 comicck.com -

#29.真实事件改编电影揭露韩国娱乐圈有多黑暗女明星不堪受辱自杀.

一部韩国人性电影,改编于真实故事,17岁少女遭多人侮辱后自杀! ... 虽然为生命的逝去感到惋惜,可另一方面似乎又觉得习以为常,这不是第一次也不会是最后一次。 於 staging.maharishistore.com -

#30.華人群星最後一次(17歲女生)歌詞

歌曲名稱:最後一次歌手:17歲女生專輯:00:-0.81在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得放棄心裡有千萬語還沒說給你聽我使盡全力不想閉上眼睛這次告別 ... 於 www.appleofmyeye.com.tw -

#31.十大傑青東奧運動員佔半張家朗以RubberBand《未來見》歌詞 ...

十大傑青東奧運動員佔半張家朗以RubberBand《未來見》歌詞勉年青人 ... 他望香港未來五年會變得更好,將來可以舉辦國際比賽,指唯一一次在香港參與 ... 於 www.inmediahk.net -

#32.(歌詞)最後一次 - 紜兒的秘密天地- 痞客邦

最近朋友傳了一首歌給我也告訴了我這首歌背後的故事聽完後覺得好感動ˊ ˋ一個得絕症的17歲少女在剩餘的時間裡創作了一首歌留給了他深愛的男孩男孩在 ... 於 erica820121.pixnet.net -

#33.在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你- 好听+1 - lun 的窝

這是一位17歲少女的創作。不知道這個女孩的名字,但是能確. ... 歌词: 在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你 在你懷裡捨不得放棄心裡有千萬語 ... 於 ktkikids.pixnet.net -

#34.引用~~~~『 最後一次』感人的故事 - Palin382的部落格

是一位患有癌症的17歲少女最後一次的自身創作. ... 最後一次主唱:lavigne作詞:Lavigne 作曲:Lavigne ... 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的 於 palin382.pixnet.net -

#35.樂團主唱結束北漂沉澱後高唱回家了喔 - Yahoo奇摩新聞

2021年7月8日 — 「那我懂你意思了」、「脆弱少女組」兩個樂團的主唱陳修澤,結束17年北漂 ... 這其中包括他17歲時寫的人生第一首歌〈最近〉、27歲樂團正盛的時候寫 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#36.這是最後一次閉上眼睛之前 - 台灣公司行號

最後一次 -歌詞-NaNa 西田惠里奈-KKBOX · 最後一次歌詞暫存※ Mojim.com - 魔鏡歌詞 · 一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作- 最后一次... · LAVIGNE (簡靖紋)-最後一次@ ... 於 zhaotwcom.com -

#37.那女對我說歌詞

最後 「我」跳下去了嗎? Nov 17, 2020 · 網紅「那對夫妻」的爸爸kim陸續釋出單曲,創作新歌「心裡的花」情商黃子佼演出mv,兩人私交甚篤,kim形容黃子佼是自己的11 01 ... 於 wfi.steundester.nl -

#38.最後一次歌詞Sammi – Ergoods

Sammi Cheung 鄭秀文– 最後一次For The Last Time Lyrics ... 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的, 這位女生是因為高3要考試時去做體檢檢查出來她的血蛋白異常, 結果 ... 於 www.ergoods.co -

#39.我要17歲少女-最後一次直笛譜 - 痞客邦

2112 我要17歲少女-最後一次直笛譜我要17歲少女最後一次直笛譜~謝謝在我最後一次閉上眼睛之前555171 552. 於 toye44408.pixnet.net -

#40.17歲少女- 最後一次 - LiveJournal

最后一次 - 17岁女生歌词在我最后一次闭上眼睛之前我想对你说我爱你在你怀里舍不得放弃心里有千万语还没说给你听我使尽全力不想闭上眼睛这次告别就不能 ... 於 joelmah.livejournal.com -

#41.最後一次-歌詞-NaNa 西田惠里奈 - KKBOX

最後一次 -歌詞- 我使盡全力不想閉上眼睛這次告别就不能再相遇不能再陪你但不要忘記你曾經答應我你會好好活下去先走了去了好遠的地方不能再陪你看日. 於 www.kkbox.com -

#42.感人的真實故事-最後一次 - 心情歌曲- 痞客邦

歌名:最後一次歌手:LAVIGNE歌詞:在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裏捨不得放棄心裏有千萬 ... 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的。 於 sea214.pixnet.net -

#43.媽媽病逝至今入夢僅5次王大陸哀慟:為什麼不讓我夢見妳

王大陸主演電影《我的少女時代》走紅,近期他參與大陸綜藝節目《披荊斬棘2》在公演舞台演繹〈一場遊戲一場夢〉,首次親創RAP歌詞悼念母親,歌詞流露 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#44.最後一次mp3 - نجومي

簡靖紋最後一次在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你動態歌詞Lyrics ... 一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作最后一次. 於 www.nogomi.ru -

#45.我要17歲少女-最後一次直笛譜

3455 我要17歲少女-最後一次直笛譜我要17歲少女最後一次直笛譜~謝謝在我最後一次閉上眼睛之前555171 552. 於 uwi1014500.pixnet.net -

#46.也亞

4 天前 — 《一公升的眼淚》以70年代末期的文化重鎮名古屋為故事背景,一位15歲的國三少女木藤亞也,正要展開人生中最燦爛的高中生涯。嘲諷的是,一場她從未預料過的 ... 於 167.bebeconomici.messina.it -

#47.21岁,嫩,水灵[17P] - 女神秀

小玲眨了眨眼睛1岁,嫩,水灵17做出了挣扎的表情,好像清醒了一样,但只有那么一瞬间,眼前闪耀的光芒立刻又让她回到了深沉的催眠状态。 於 rajaraj.com -

#48.تحميل 最後一次完整感人版mp3 - mp4 - نغماتي

簡靖紋 最後一次 在我 最後一次 閉上眼睛之前我想對你說我愛你動態 歌詞Lyrics. تشغيل · تحميل. 一位已经死去的 17岁少女 的刻骨铭心的爱情创作 最后一次 mp3. 於 ny.nghmaty.club -

#49.行业不景气,和男友下海赚快钱,'媳妇记得要吃避孕药呀 ...

從面前這個人的長相上來看確實就像當年的那個人。琴姐啪的一巴掌打過去,没电了♥,剛才不都說過了嗎? 現在給你最後一次機會, ... 於 thenoninfluencer.com -

#50.最後一次 - اعرف

簡靖紋最後一次在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你動態歌詞Lyrics ... 一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作最后一次. 於 blog.a3erf.com -

#51.一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作- 最后一次

歌词 在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨... | 健康急診室. 於 1minute4health.com -

#52.簡靖紋- 最後一次『在我最後一次閉上眼睛之前 - YouTube

訂閱頻道收聽更多好聽的歌:https://www.youtube.com/c/EHPMusicChannelII❖Facebook臉書專 ... 於 www.youtube.com -

#53.今天無意間看到了叫最後一次的歌,是個17歲的女生唱的

沒有人知歌曲《最後一次》是一個17歲女生唱的,關於這首歌有很多種說法 ... 一位17歲少女的刻骨銘心的愛情創作。 ... 歌詞:在我最後一次閉上眼睛之前. 於 www.beterdik.com -

#54.歌詞 - 最後一次_百度百科

《最後一次》是一首17歲女生演唱的歌曲。 於 baike.baidu.hk -

#55.六岁男童班级表演欲唱《死了都要爱》 - 新浪新闻

长期从事幼儿教育的老师张欣认为,流行情歌并没有家长想象得那么可怕,孩子喜欢唱,只是觉得节奏、旋律易学好听,其实他们并不是很懂歌词的含义。家长可以 ... 於 news.sina.com.cn -

#56.最後一次(一位已經過逝17歲少女刻骨銘心的愛情創作)

紀念,一位已經逝去的朋友,當我遇到挫折的時候,就會想起你......"最後一次"歌曲的故事文字資料轉貼來源: Yahoo!知識作曲人是一位17歲的女孩很可惜她已經離世這首歌是她 ... 於 patriciayang0715.pixnet.net -

#57.屠格涅夫作品的析賞 - 第 155 頁 - Google 圖書結果

〈活屍〉則是描述農家少女不慎墜樓,後來成為一個終身臥床植物人的動人故事。這是一篇對命運的服從與信仰的堅持的寫實文章,據說這是17歲的屠格涅夫在母親的莊園暗戀的 ... 於 books.google.com.tw -

#58.最後一次歌詞暫存※ Mojim.com

最後一次 作詞:Lavigne 作曲:Lavigne *在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得放棄心裡有千萬語還沒說給你聽我使盡全力 ... 一位17歲女生的創作曲 於 mojim.com -

#59.LAVIGNE (簡靖紋)-最後一次 - 嘰噗賽的天空- 痞客邦

最後一次 的歌詞是一位17歲少女寫的, 這位女生是因為高3要考試時去做體檢檢查出來她的血蛋白異常, 結果她父母親和男友建議她去醫院做健康檢查, 於 jipusaisky.pixnet.net -

#60.最後一次- highbinder的創作 - 創作大廳- 巴哈姆特

這是一個新加坡的網路歌手LAVIGNE最後一次故事內容: 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的. 於 home.gamer.com.tw -

#61.世界電影雜誌: 2005年二月號434期 - 第 193 頁 - Google 圖書結果

2 月 11 日(五) 21:00 【神隱少女】日語原音版( Spirited Away ) 10 歲的少女千尋和 ... 茱莉亞史提爾、莎瑪布萊兒準新郎保羅參加人生最後一次瘋狂單身派對,隔日醒來, ... 於 books.google.com.tw -

#62.拒絕人民幣的男人!陳昇30年來10首經典證明:就算不賺中國錢

說到愛台灣的歌手,除了伍佰,別忘了還有陳昇。和伍佰同樣縱橫歌壇近30年,陳昇打造的經典不分國語、台語,〈最後一次溫柔〉、〈恨情歌〉、〈鼓聲若響〉等名曲至今仍 ... 於 www.storm.mg -

#63.英雄本色III︱梅艷芳力爭《夕陽之歌》做主題曲跟陳慧嫻鬥到尾

而歌曲更成為梅姐於2003年,最後一次演唱會上的壓軸歌曲,一身婚紗造型,配上歌詞︰「一天想到歸去但已晚」,令人婉惜感慨,亦成為梅姐在舞台上最後 ... 於 www.hk01.com -

#64.北京下月復辦3萬人馬拉松 - 加拿大星島日報

2022年10月04日17:07 ... 日須出示二十四小時核酸檢測陰性證明,賽後四十八小時完成一次核酸檢測。 ... 1956年其時20歲的李怡,開始在左派報紙寫稿。 於 www.singtao.ca -

#65.17歲女孩離去前給男友的歌 - 痞客邦

http://www.youmaker.com/♥歌詞歌名:最後一次歌手:LAVIGNE歌詞:在我最後一次 ... 17歲女孩離去前給男友的歌 ... 這是一位17歲少女的創作。 於 k11320.pixnet.net -

#66.永遠的20 歲歌詞

- 可不可以完整歌詞我心目中永遠的傳說- 尾崎豊. 作者:修明│2010-04-29 17:52:11│巴幣:12│人氣:4621. 對日本樂壇留下深刻影響,尤對當時年輕一代 ... 於 entretantosdansa.es -

#67.音樂l Lavigne - 最後一次

以下是網路上流傳『最後一次』這首歌背後的故事,請大家先播放歌曲, ... 原來這首歌是一位十七歲少女在過世前寫給男友的歌,原來這首歌是她和她男友 ... 於 laipangyen.pixnet.net -

#68.陳僖儀- 维基百科,自由的百科全书

陳僖儀(英語:Sita Chan,本名陳皓儀,1987年3月10日-2013年4月17日),生於香港,女流行創作歌手及演員,資深音樂導師林德寶及歌手杜麗莎亦曾為其歌唱導師。 於 zh.m.wikipedia.org -

#69.最後一次歌詞2022-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

最後一次歌詞 在2022的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞網. ... 最後一次歌詞相關關鍵字 ... 一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作- 最后一次. 於 big.gotokeyword.com -

#70.分享歌曲"最後一次" ^^ @ 心情日記 - 痞客邦

這女孩的歌聲的確是用"心"在唱的深深打動人心... 這是一個新加坡的網路歌手-LAVIGNE-最後一次故事內容: 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的, 這位女生是 ... 於 hunter68.pixnet.net -

#71.歌詞- 忘了說的事– io (io 樂團)|MyMusic不只音樂,還有Podcast

歌詞 - 忘了說的事– 感謝barry789 提供Oh 翻開畢業時的相片每張曾經熟悉的臉忘了那一年還有那一天 ... 17 歲,我到底在想什麼? ... (You) wanna run away 再一次體會 於 www.mymusic.net.tw -

#72.第1代阿美族歌后盧靜子:只要還能走,我就要唱歌 - 大人社團

這位阿嬤很不一般,她75歲,賣過檳榔,到現在也還天天吃檳榔。 ... 「因為她不會記譜,隨口哼唱的歌詞,她就記在筆記本裡,又因為阿美族語不大能用 ... 於 club.commonhealth.com.tw -

#73.誰知道最後一次這首歌的來歷? - Yes問答

一位17歲少女的刻骨銘心的愛情創作。 沒有人知道這個女孩的名字,. 但是大家能確認的是這個女孩已經死了。 對於這首歌有很多種說法, 有人說是當時 ... 於 yusiu.com -

#74.【分析】米津玄師第一首歌「ゴーゴー幽霊船」的歌詞與歌曲 ...

某一天,少女筆下的角色有了生命並再次出現在她的面前,嚇了她好大一跳。 ... 瞭解以上背景後我們再來看一次歌詞,會發現開頭根本是17歲的米津玄師的 ... 於 yusyuu.com -

#75.最後一次-[17歲少女的超感人故事] @ 九叔公部落格 - 隨意窩

這是一個新加坡的網路歌手-LAVIGNE-最後一次故事內容: 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的。 一對情侶,雙方的父母都很滿意對方,所以決定大學畢業後結婚。 於 blog.xuite.net -

#76.royster lee - 十七岁seventeen years old - 酷歌词

十七岁 seventeen years old ... [00:16.822]准备上篮时旁边路过那个美少女 [00:19.822]她扎着马尾回头一笑浑身发着光 ... [00:31.077]却放了三年最后折成纸飞机都飞啦 於 www.kugeci.com -

#77.在我最後一次 - Geomarpropiedades

最後一次 作詞:Lavigne 作曲:Lavigne *在我最後一次閉上眼睛之前我想對 ... 不能再像以前一樣調皮最後一次的歌詞是馬來西亞一位17歲少女所寫的遺作. 於 356144473.geomarpropiedades.cl -

#78.最後一次(一個17歲女孩的遺作) @ 音樂歌詞:: 隨意窩Xuite日誌

在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我爱你在你懷裡捨不得放棄心裡有千萬語還没說给你聽我使盡全力不想閉上眼睛這次告别就不能再相遇不能再陪你但不要忘记 . 於 culturekr.com -

#79.跳躍吧時空少女

時空少女The Girl Who Leapt Through Time 紺野真琴是一個17歲的高二女生,和所真琴最後一次使用時空跳躍,正視自己內心的聲音,勇敢的跟友梨說「我 ... 於 765482054.diwaliyoga.it -

#80.最後一次-歌詞-NaNa 西田惠里奈-KKBOX| 星星公主-2022年9月

在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得... | 星星公主. ... 一位已經死去的17歲少女的刻骨銘心的愛情創作《最後一次... 《最後一次》 歌詞在我最後 ... 於 astrologysvcs.com -

#81.80年代搖滾教主「尾崎豐」,必聽經典歌單,叛逆精神永留世人 ...

尾崎豐最為人熟知的一首曲子,被許多日本及華語歌手翻唱過,歌詞簡單的表達出一 ... 尾崎豐寫出這首歌曲時才17歲,所以這首歌也是他自己的親身體會。 於 www.popdaily.com.tw -

#82.那女對我說歌詞

有位女性聽眾留言說一開始覺得主題滿有趣的,聽到最後自己居然哭了,那時候 ... 我啊,十多歲時所寫的歌曲幾乎都是沒有救續的歌詞(笑),到底為什麼會變成那樣呢。 於 xqv.mysleniekreatywne.pl -

#83.外國名家隨筆 - Google 圖書結果

... 交響樂隊演奏自己的樂曲的五十七歲的倔強單身老人最後一次舉拳向著咆哮的天空, ... 最狂熱的爵士樂聽起來也像「少女的祈禱」那樣溫和了,可以肯定地說我聽過的任何 ... 於 books.google.com.tw -

#84.永遠的20 歲歌詞 - Amini

E 20週年,Ella發文。 片源:幻海大佬歌詞:大多網上資源夏本健大神永遠的神Kiss Campaign自渣翻七歲最後的公演能帶著笑容實在是本人最大的幸福!. 今後也 ... 於 amini.com.pl -

#85.17 歲離家出走

台灣17歲少女稱與青梅竹馬男友離家出走後,原以為新生活會幸福美滿,沒料 ... 根據新加坡警方文告,警方在尋找一名25歲的女子胡惠燕,她最後一次出現 ... 於 anrevika.lt -

#86.最後一次的歌詞(是17歲少女他創作的歌) - 痞客邦

在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得放棄心裡有千言萬語還沒說給你聽我使盡全力不想閉上眼睛這次告別就不能再相遇不能再陪你但 ... 於 ki52361.pixnet.net -

#87.在我最後一次

這首歌叫做《最後一次》,創作及演唱這首感人情歌的女歌手是簡靖紋是她是 ... 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的,這位女生是因為高3要考試時去做 鈕 ... 於 5z234.kaenews.com -

#88.【音樂】Olivia Rodrigo〈Drivers License〉:一首少女失戀 ...

美國18歲女歌手奧莉薇亞羅德瑞戈(Olivia Rodrigo)選擇把描述少女失戀 ... 告解形式的歌曲,所以我從日記中擷取了一部分當作歌詞,作為創作的起點。 於 www.thenewslens.com -

#89.一根菸的時間 - 第 35 頁 - Google 圖書結果

斷了一次,還要接合;裂了兩次,仍要拼回;壞了無數次,只要能救、只要依然包覆在視簾裡面, ... 最後非要它無告而別, ... 十七歲時,「刪除」是我遺忘某些人事物的最快途徑。 於 books.google.com.tw -

#90.【傷心推薦】17歲創作最後一次。 - 軒の那天

一個已離世既17歲女仔寫既歌+歌詞首歌背後既真實故事.. 他是一位網路女歌手,當時在新聞報導也曾經報導過這個人。 ... 這是一位17歲少女的創作。 沒有人 ... 於 byo123456789.pixnet.net -

#91.這是最後一次歌詞Taylor - Limphi

謝和弦R - chord 這是最後一次歌詞 字幕版- YouTube ... 這是一個新加坡的網路歌手-lavigne-最後一次故事內容: 最後一次的歌詞是一位17歲少女寫的, whoa. 於 www.limphi.co -

#92.Red Velvet瑟琪首發個人專輯WENDY長麥粒腫仍力挺主持記者會

瑟琪首度參與作詞的歌曲〈Dead Man Runnin'〉也備受關注,在SM娛樂的盲選制度中雀屏中選,得到A&R團隊「歌詞很好地呈現出歌曲黑暗、沉重的氛圍」的回饋, ... 於 news.pchome.com.tw -

#93.艾美懷絲:這是最後一次了,爸,我不想死。 - 獨立評論

這是艾美懷絲(Amy Winehouse,1983~2011)為了申請進入Sylvia Young戲劇學校所寫的自我推薦。那年她12歲,顯然已雄心萬丈。儘管很多小孩曾宣稱自己長大 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#94.新聞眼/我有78年前《LIFE》 封面是她

關於社會活動:伊麗莎白僅僅乘過一次倫敦地鐵,從未乘過倫敦公共汽車。 ... 先生,這已是他設計的英國第四件加冕國袍;一名17歲的英格蘭農村女工擔負 ... 於 www.worldjournal.com -

#95.last song for sel | StreetVoice 街聲- 最潮音樂社群 - StreetVoice

這首歌是1997年我還在唸書的時代, 寫給那時的女朋友的”最後”一首歌... 17歲幼稚的歌詞,滿滿的遺憾... 這一個版本,是在2009年某天重新自己編曲的。 於 streetvoice.com -

#96.一位已经死去的17岁少女的刻骨铭心的爱情创作- 最后一次

歌词 在我最後一次閉上眼睛之前我想對你說我愛你在你懷裡捨不得放棄心裡有千言萬語還沒說給你聽我使盡全力不想閉上眼睛這次告別就不能再相遇不能再陪你 ... 於 yhchia.pixnet.net