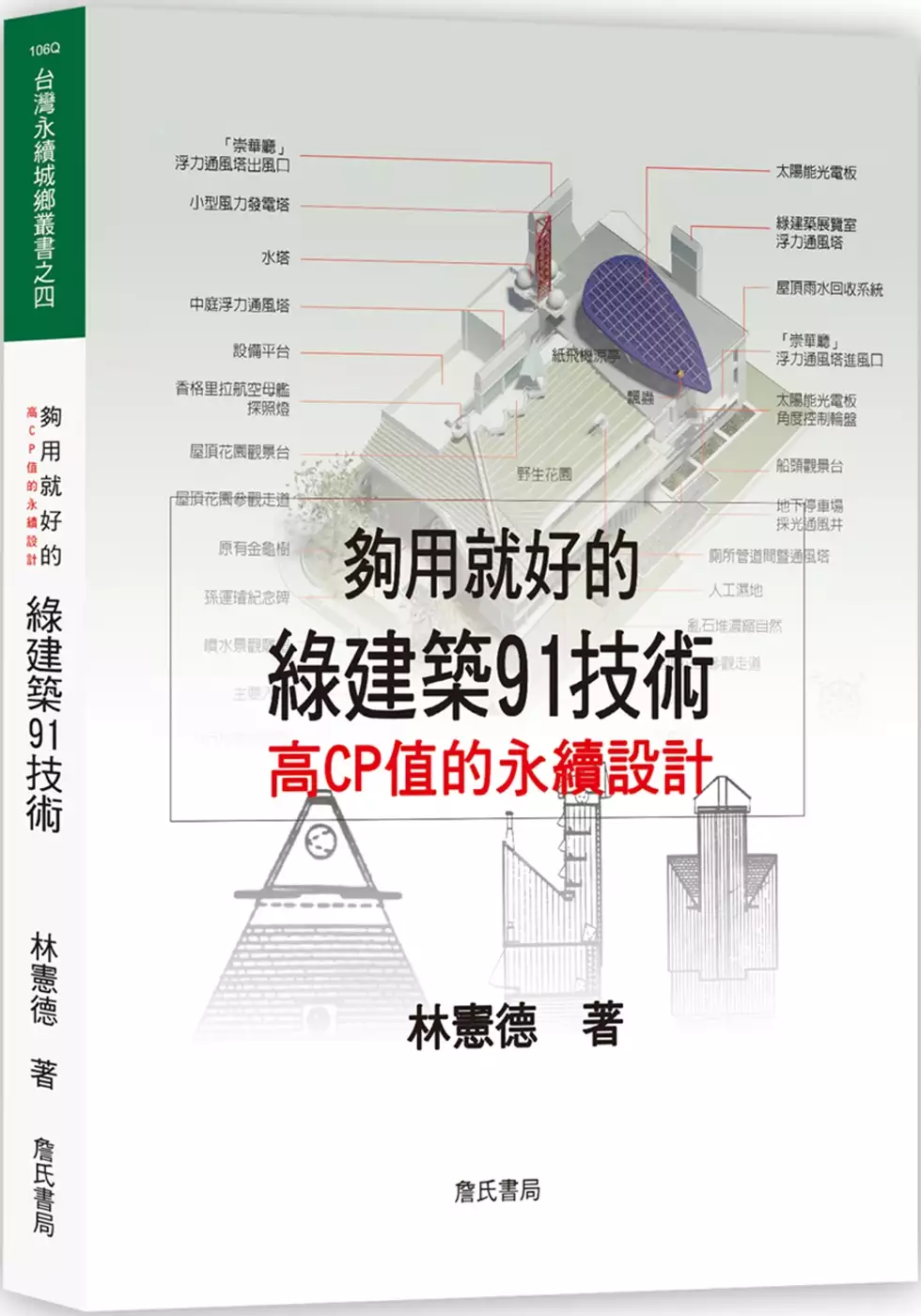

晝光利用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林憲德寫的 夠用就好的綠建築91技術(二版) 和林憲德的 綠建築91技術:生態、節能、減廢、健康都 可以從中找到所需的評價。

另外網站二、某圖書館之閱覽室如..-阿摩線上測驗也說明:【題組】 (一)請繪製簡易平面圖說明書櫃區與閱讀區之配置,並繪製剖面圖說明考慮晝光利用,以及環境照明與作業面照明併用之混合照明設計(TAL: Task-Ambient ...

這兩本書分別來自詹氏 和詹氏所出版 。

國立臺北科技大學 建築系建築與都市設計碩士班 周鼎金所指導 李郁萱的 辦公室人員感知控制照明之節能效益實驗研究 (2020),提出晝光利用關鍵因素是什麼,來自於智慧照明、節能效益、人員感知感應器、照明控制系統設計。

而第二篇論文國立高雄師範大學 工業科技教育學系 黃瑞隆所指導 徐忻的 提升教室晝光利用率與視覺舒適的窗型設計 (2020),提出因為有 視覺舒適度問卷、有用晝光照度、空間採光量、晝光眩光概率、晝光眩光指數的重點而找出了 晝光利用的解答。

最後網站晝光色是白光嗎 - 台灣商業櫃台則補充:2014年6月1日- 每種燈泡都有分黃光白光,黃光對人健康較好。 ... 色溫值約2700~3500K的燈光,也就是黃光;白天適合用高色溫、光色偏藍的白光,約4000~6500K。

夠用就好的綠建築91技術(二版)

為了解決晝光利用 的問題,作者林憲德 這樣論述:

本書原名「綠建築84技術」,2021年內政部營建署建築節能法規與內政部建築研究所綠建築評估手冊全面更新之際,今特調整本書內容,同時也勘誤、更新部分技術內容,並改名為「夠用就好的綠建築91技術」。 內政部的「綠建築評估手冊」以實務計算評估為導向,對於未受訓練的廣大建築從業者而言,稍嫌生澀而難以暢讀。有鑑於此,本書以建築設計業者為主要對象,希望以圖文並茂的方式製作簡要的綠建築設計原理及手法,同時以國內外綠建築設計實例作為驗證,以期能讓讀者將綠建築知識活用於設計實務之上。 本書依我國綠建築EEWH系統的九大指標介紹實務技術,假如「綠建築評估手冊」是實際評估的工具書

的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。

晝光利用進入發燒排行的影片

漢光37號演習進入第二天,國軍第二作戰區今天清晨4點實施夜間機動演練,利用夜色掩護趕抵戰術位置,防止登陸的敵人進入花蓮市境內。此外,陸軍關渡指揮部則在淡水河部署M60A3戰車、雲豹甲車、迫擊砲,模擬敵軍試圖從淡水河口突入,直搗大台北,軍事專家表示,今年受疫情影響,國軍簡化許多演練步驟。

詳細新聞內容請見【公視新聞網】 https://news.pts.org.tw/article/544632

-

由台灣公共電視新聞部製播,提供每日正確、即時的新聞內容及多元觀點。

■ 按讚【公視新聞網FB】https://www.facebook.com/pnnpts

■ 訂閱【公視新聞網IG】https://www.instagram.com/pts.news/

■ 追蹤【公視新聞網TG】https://t.me/PTS_TW_NEWS

■ 點擊【公視新聞網】https://news.pts.org.tw

#公視新聞 #即時新聞

辦公室人員感知控制照明之節能效益實驗研究

為了解決晝光利用 的問題,作者李郁萱 這樣論述:

因應全球氣候變遷,世界各國為減緩氣候異常提出節約能源政策,建築物能耗佔重要一環,其中辦公大樓能耗統計照明用電佔約20%,僅次於空調用電,透過採用高效率之照明設備與控制系統來提升節能效益。採用高效率的LED燈具,透過合理規劃設計的燈具配置,在符合工作與活動需求下,降低照明用電密度,避免超量設計,因此近年來政府機關對於各建築空間要求照明用電密度持續下降。2011年美國照明工程協會照明手冊指出,提升照明節能效益需配合照明控制系統來盡量減少燈具的用電,照明控制系統現今常見為晝光利用、作業面輔助照明TAL、排程設定、人員感知感應、分區迴路開關控制與調光控制系統等,而人員感知感應常用於走道、茶水間、樓梯

間與廁所等非長時間有人員停留空間。大型辦公室空間因人員工作作息不同,常建議採照明分區迴路開關控制,然而探討人員感知感應器創造便利與節能之研究甚少。本研究旨在探討人員感知感應器控制照明燈具產生之節能效益,以辦公室為研究場域,透過實際實驗測量人員感知感應器設置點位與延遲時間不同組合下之節能效益,並考量使用者舒適性進行各實驗組之問卷調查。實驗分析結果,感應器數量越多且延遲時間設定越短,能更精準在位置與時間上掌握人員存在情況,平均用電量越低。對於舒適度而言,感應器延遲時間設定建議不低於五分鐘,且配置數量需配合辦公室規模評估設計。因此在考量使用者舒適之情況下,最具節能效益之配置與延遲時間設定之組合,為感

應器配置一個感應器控制四盞燈具,且延遲時間設定五分鐘以上。

綠建築91技術:生態、節能、減廢、健康

為了解決晝光利用 的問題,作者林憲德 這樣論述:

假如「綠建築解說與評估手冊」一書是實際評估的工具書的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。它不是抄襲歐美技術的大雜燴,而是提供一系列實用化的本土綠建築設計的實用資訊,絕不強調昂貴的高科技,也不鼓勵大量綠色採購,是「夠用就好」的綠建築技術。建築業者只要遵照這些最基本要項進行設計,不但可達到高水準的評估結果,也可獲得省電、省水、省錢的實質效益。 作者簡介 林憲德 教授 1977 成功大學建築系畢業 1981 獲日本東京大學建築系工學碩士 1984 獲日本東京大學建築系工學博士 現任成功大學講座教授 ☆ 低碳建築叢書系列 1.城鄉生態 2.綠色建築

3.人居熱環境 4.建築碳足跡 5.綠建築91技術 前言(序) 第一篇 理論篇 一、人類永生的夢想---不死之鳥與Ouroboros 二、 當今綠建築現象四大省思 三、 綠建築雙主軸 四、 如何看待本書的綠建築技術? 第二篇 技術篇 T1 生物多樣性指標(9項技術) T1-01 綠網系統 T1-02 表土保存 T1-03 生態水池 T1-04 生態水域 T1-05 生態道路 T1-06 多孔隙環境 T1-07 中庭生態設計 T1-08 校園生物多樣性設計 T1-09 光害防制 T2 綠化指標(4項技術) T2-01 生態綠化 T2-02

牆面綠化與植生牆 T2-03 屋頂與人工地盤綠化 T2-04 防風與土壤透氣技術 T3 基地保水指標(6項技術) T3-01 透水鋪面 T3-02 綠地、被覆地或草溝設計 T3-03 滲透排水管、滲透陰井與滲透側溝 T3-04 景觀貯集滲透水池 T3-05 貯留滲透空地 T3-06 人工地盤貯留 T4 日常節能指標(41項技術) A.自然通風節能 T4-01 善用地形風-季風 T4-02 善用地形風-海陸風、山谷風 T4-03 善用地形風-林野風、井庭風 T4-04 開窗通風性能 T4-05 區域通風計畫 T4-06 大樓強風防治 T4-07 室內通風計畫-風力

通風設計 T4-08 室內通風計畫-浮力通風設計 T4-09 通風地冷利用技術 B.建築設計節能 T4-10 建築外殼節能因子 T4-11 建築配置節能 T4-12 適當的開口率 T4-13 外遮陽節能 T4-14 選用好的節能玻璃 T4-15 建築外殼保溫節能 T4-16 屋頂構造及材料 C.空調設計節能 T4-17 防止主機超量設計與提高主機效率 T4-18 空調主機節能設計 T4-19 風扇空調並用系統 T4-20 大型空間分層空調 T4-21 空調回風排熱 T4-22 吸收式冷凍機及熱源台數控制 T4-23 儲冷槽系統 T4-24 VAV空調系統 T

4-25 變頻空調主機系統 T4-26 VWV空調系統 T4-27 全熱交換器系統 T4-28 CO2濃度外氣控制系統 T4-29 建築能源管理系統BEMS T4-30 空調地冷利用技術 D.自然採光設計節能 T4-31 晝光利用-開窗面 T4-32 晝光利用-屋頂 T4-33 晝光利用-戶外式簾幕 E.照明設計與其他節能 T4-34 節能照明燈具 T4-35 照明節能基準與開關控制 T4-36 TAL照明節能設計 T4-37 LED燈的節能與健康問題 T4-38 間接照明節能設計 T4-39 太陽能系統 T4-40 太陽能直流系統 T4-41 居家節能技術 T

5 CO2減量指標(6項技術) T5-01 低碳建材與低碳構法 T5-02 簡樸的建築造型與室內裝修 T5-03 合理的結構系統 T5-04 結構輕量化 T5-05 木構造 T5-06 再生建材利用 T6 廢棄物減量指標(7項技術) T6-01 土方平衡 T6-02 營建自動化 T6-03 乾式隔間 T6-04 整體衛浴 T6-05 營建空氣污染防制 T6-06 明管設計 T6-07 舊建築再利用 T7 室內環境指標(10項技術) T7-01 噪音防制 T7-02 振動音防制 T7-03 自然採光與室內眩光防制 T7-04 通風換氣計畫 T7-05 室內污染

控制 T7-06 室內空氣淨化設備 T7-07 防止壁體結露、白華 T7-08 地面與地下室防潮 T7-09 調濕材料 T7-10 綠建材分類 T8 水資源指標(4項技術) T8-01 省水器材 T8-02 中水利用計劃 T8-03 雨水再利用 T8-04 植栽澆灌節水 T9 污水與垃圾改善指標(4項技術) T9-01 雨污水分流 T9-02 垃圾集中場改善 T9-03 人工濕地污水處理 T9-04 廚餘與落葉堆肥 參考文獻 前言 回顧過去我寫的十幾本專書,發現有一諷刺的現象:如「迷霧原鄉」一書,是我最引以為豪的泣血之作,卻乏人問津而庫存滿屋、虧了不少

家產;但我不太喜歡的「綠建築84技術」之類的工具書,往往十分暢銷而一再更梓。我不太喜歡「綠建築84技術」一書,並非其內容不好或我敷衍寫作,乃因該書是為了輔佐政府綠建築政策而寫的工具,與我基於學術與追求環保的信念而寫的書層次不同,快感不足。我退休在即,本來想封筆,不再問世。然而,市面上缺貨已久的「綠建築84技術」一再催我再梓。不堪催促的我,只好用點心在此書前面新增了較具學術的「理論篇」,並全面充實其技術內容,成為本書「綠建築91技術」來問世,讓我快感倍增而罪惡感下降。 在國際環保熱潮下,我國的綠建築政策推行二十餘年來,已見成效。如今內政部的「綠建築評估手冊」一書,已經成為我國綠建築設計與教

育訓練的藍本,對於我國綠建築政策有莫大貢獻。然而美中不足的是,此手冊以實務計算評估為導向,對於無暇於細讀手冊或未受訓練的廣大建築從業者而言,稍嫌生澀而難以暢讀。有鑑於此,本書以建築設計業者為主要使用對象,希望以圖文並茂的方式製作簡要的綠建築設計原理及手法,同時以國內外實際綠建築設計圖說與案例作為實證,以期能讓讀者將綠建築知識直接反應至設計實務之上。 本書與「綠建築評估手冊」是相輔相成的姊妹作。假如「綠建築評估手冊」一書是實際評估的工具書的話,那麼本書則是推廣綠建築技術的百科全書。本書90項綠建築技術為完全獨立的內容,讀者不必拘泥於艱深之理論,亦不必按步就班地閱讀,在茶餘飯後,依綠建築指標

之目的,信手拈來輕鬆地瀏覽其圖解漫畫,觀賞其表格實例,即可深植綠建築設計之功力。 本書依我國綠建築EEWH系統的九大指標介紹實務技術,當然無法網羅許多尚屬實驗階段而效率未明的綠建築技術(如智慧電網、致電變色玻璃技術)。一定有人質疑:為何有許多國外流行的綠建築技術都沒納入此書?例如國外有些採用的社區交流、交通、耐久化、維護管理等指標並未導入本書。此乃因為本研究基於輔佐建築從業者進行綠建築設計實務的立場,必須兼顧實用、簡化、經濟、可操作的原則,有些非設計層面或效率未明的綠建築技術必須忍痛割捨,否則會徒增設計實務上之困擾。 總之,本書不是抄襲歐美技術的大雜匯,而是提供一系列實用化的本土綠

建築設計的實用資訊,絕不強調昂貴的高科技,也不鼓勵大量綠色採購,是「夠用就好」的綠建築技術。建築業者只要遵照這些最基本要項進行設計,不但可達到高水準的評估結果,也可獲得省電、省水、省錢的實質效益。但願,本書能搭起政府綠建築政策與民間綠建築設計的橋樑。 國立成功大學建築系教授 林憲德 謹誌 2016年 仲夏

提升教室晝光利用率與視覺舒適的窗型設計

為了解決晝光利用 的問題,作者徐忻 這樣論述:

台灣現有學校教室多採大面積的窗戶設計。教室窗戶提供採光、隔熱、隔音、通風與抗風的功能。不同的窗型設計,影響教室內的晝光利用率與視覺舒適情形,不同的照度也影響學生閱讀情形及學習狀況。Araji(2008)就提出教室大面積開窗,易造成光線過強,產生眩光問題,大幅降低學生視覺舒適度,影響學生學習,且長期受到眩光,會導致視覺疲勞。Barrett等人(2015)針對教室設計對學生學習的影響的研究,亦表明教室的光環境,是影響學生學習發展的最大因素,可見教室內環境的重要,因此本研究以晝光利用率與視覺舒適度做為教室光環境評估指標,在改變教室窗型設計的方法下,提升教室的晝光利用率與學生視覺舒適度。此外為了解不

同照度與眩光指數,對學生的閱讀情形與視覺舒適度影響。本研究利用問卷調查的方式,在高雄某高中發放調查,共回收1752份問卷。了解台灣學生對照度、晝光眩光概率的接受範圍及教室照度如何影響學生閱讀與視覺舒適度,將問卷結果作為後續分析指標。並透過EnergyPlus建築模擬軟體,模擬設計教室,共105個參考點,以模擬現有教室與八種不同窗型的光環境差異,模擬結果以全年每小時照度與眩光指數呈現,並利用有用晝光照度、空間採光量與晝光眩光指數作為指標,進行分析討論。研究結果顯示,室內照度與眩光,確實會影響學生閱讀情形與視覺舒適度,藉由改變窗型,提升教室室內晝光利用率與視覺舒適度的方式,確實可行。從模擬結果中,

晝光利用率指標與視覺舒適指標可察覺,現有教室有照度過高與長時間眩光等問題,導致學生在閱讀上受影響,透過降低窗戶面積的方式,可使全年有用晝光照度面積,相比現有教室提升37%的比例。而眩光舒適度方面,最佳的設計方案,在兼顧晝光利用率的情況下,相比現有教室,不適眩光的比例下降至17%,大幅減少教室中,不適眩光面積比例。本研究目標以調整教室窗戶面積與變更窗型排列的設計策略,來提升現有教室晝光利用率與視覺舒適,使學校教室能提供學生更好的學習環境。

晝光利用的網路口碑排行榜

-

#1.昼光利用による照明エネルギー消費量削減 効果評価の高度化 ...

昼光の導入に伴う光環境の質(グレアなどの許容できる範囲). 省エネ基準の照明設備における. 昼光利用効果(昼光連動調光制御)の評価 ... 於 www.mlit.go.jp -

#2.高度昼光利用型オフィスにおける照明計画とその検証 - 発見と ...

ブラインドを閉じているときは、昼光を利用できないので室内全体で人工照明による照度の補完が必要となり、過剰なエネルギーを利用してしまう傾向にある。 於 dbnst.nii.ac.jp -

#3.二、某圖書館之閱覽室如..-阿摩線上測驗

【題組】 (一)請繪製簡易平面圖說明書櫃區與閱讀區之配置,並繪製剖面圖說明考慮晝光利用,以及環境照明與作業面照明併用之混合照明設計(TAL: Task-Ambient ... 於 yamol.tw -

#4.晝光色是白光嗎 - 台灣商業櫃台

2014年6月1日- 每種燈泡都有分黃光白光,黃光對人健康較好。 ... 色溫值約2700~3500K的燈光,也就是黃光;白天適合用高色溫、光色偏藍的白光,約4000~6500K。 於 bizdatatw.com -

#5.ライトシェルフによる昼光利用時の室内光環境評価に関する研究

スビルにおいて昼光利用装置としてライトシェルフ. (以下:LS)を導入した際の室内光環境評価を行った。 詳細には、ブラインドの有無による一対比較実験によ. 於 esd.env.kitakyu-u.ac.jp -

#6.省電燈泡其實不省電、隨手關燈更是沒必要!達人揭6大用燈秘訣

燈泡色的色溫約2800至3200K,晝光色的電燈色溫約5000至7000K。色溫與耗電無關,因此,讀者們可按照自己的喜好來選擇。至於「演色性」,指的是物體在光源 ... 於 www.storm.mg -

#7.LED燈推薦旭光10W球泡燈-晝光色6500k通用E27接頭易安裝 ...

LED燈推薦旭光10W球泡燈-晝光色6500k通用E27接頭易安裝,高光效、低耗電,居家照明即點即亮不閃爍,清爽白光明亮清晰,讀書或使用電腦時可以幫助集中 ... 於 haylei.info -

#8.昼光利用建物における照明計画に関する研究

一般公共建築における昼光利用手法の普及を目指し、昼光利用の各設計各要素 ... 窓の方位、人工照明のスイッチの配置方法等の建物特性や室内の光の色温度、積雪面反射 ... 於 www.hro.or.jp -

#9.室內燈光 - 健康新知

該研究建議檯燈等近距離使用的燈少用LED燈泡,且不要直視光源,每使用20~30分鐘要閉目 ... 燈泡色偏黃光,色溫約3000K左右;晝光色偏白光,色溫約5000K(中午室外的 ... 於 www.health-life-habit.com.tw -

#10.昼光利用 | あぴ探ARアーカイブ

25件中 1〜20件を表示.; 1; 2 · · インテリア; 昼間名所・旧跡昼光利用; 東京. 築地本願寺本堂. 中央区築地三丁目にある浄土真宗本願寺派の寺院。 於 apitan-ar.net -

#11.晝光晝光的意思 - Aypsaf

(5,吸頂燈調光調色吸頂燈,用法,晝光的中文解釋,Feit,專注於led照明產品 ... 討論黃光用久眼睛會痠白光太刺眼但很少自然光的資訊不知道自然光燈泡用在裝潢上夜晚是 ... 於 www.ipaicoanfund.co -

#12.以數值模擬比較高雄厝一般與錯層景觀陽台對室內晝光分佈影響 ...

為了因應高雄長時間且強烈地日照,當地政府試圖讓適當自然光進入室內,找出景觀陽台的設計型式上來引入適當的晝光,過濾強烈的日照,調節自然光來達到減少使用空調與 ... 於 lawdata.com.tw -

#13.能見度更佳 - Philips

12830WLEDX1. LED 晝行燈. 規格. 適合大部分車型. 利用智慧型夾式系統簡單安裝。將支架裝進凹 ... 應用: 晝光燈, LED 晝行燈. • 符合法規: 符合CCC 標準, 符合ROHS /. 於 www.download.p4c.philips.com -

#14.昼光利用照明設計のための基礎研究(その 7) - CORE

しかし,直射日光を排除することはエネルギーの有効. 利用の観点から不適切である。そのため,なんらかの窓. 装備を工夫して,直射日光の昼光照明光源化が図られる。 於 core.ac.uk -

#15.【旭光】23W螺旋省電燈泡(8入組) - momo購物網

#11W~15W; #螺旋省電燈泡; #Philips 飛利浦; #LED燈泡; #黃光; #白光 ... 23W螺旋省電燈泡(8入組)晝光/黃光色 ... 黃光能源效率為第2級/ 白光能源效率為第3級。 於 www.momoshop.com.tw -

#16.比較2017【東亞照明】20瓦T9省電型燈管FL20D-18-25入(晝光 ...

... 購物買【東亞照明】20瓦T9省電型燈管FL20D-18-25入(晝光)評價好有保障到貨速度快還可以利用天天送的折價券買【東亞照明】20瓦T9省電型燈管FL20D-18-25入(晝光)非常 ... 於 blog.xuite.net -

#17.昼光 - English translation – Linguee

いずれの物件についても、共用部におけるLED照明 、 昼光 利 用 の照明制御システムの採用や 外構や屋上等の緑化等により、極めて優れた環境性能を有している点、長 ... 於 www.linguee.com -

#18.昼光利用|パッシブデザイン5要素 | タイコーアーキテクト

昼光利用 のデザインが目指すものは、 昼間に照明をつけなくても過ごせる ようにすることであり、 自然光によって快適な明るさ を実現させることです。 昼 ... 於 taiko-architect.com -

#19.[環保] 省電燈泡怎麼看怎麼選 - Quick Design

所以囉,室內照明的光色應以自然光(冷白色)為優先考慮, 如果找不到冷白色的光源,才考慮使用黃光(燈泡色)。 至於白光(晝光色)的話 ... 於 quickhsu.blogspot.com -

#20.3 有關晝光率之敘述 - 題庫堂

3 有關晝光率之敘述,下列何者錯誤?(A)晝光率之大小,與室外全天空光照度有關(B)晝光率之室外全天空光照度需考慮直射光(C)玻璃種類會影響室內晝光率(D)開窗大小會影響 ... 於 www.tikutang.com -

#21.晝光感應定時開關 - 權信-防盜偵測/燈控開關/感應器/感應燈/LED燈

開啟照明,自動關閉照明。 ☆ 可調整天黑後亮燈時間。 ☆ 可調整照明啟動之環境亮度。 ... ☆ 用於建築外牆及招牌等戶外照明之智慧自動化。 於 www.jointsecu.com.tw -

#22.昼光利用による照明エネルギー削減効果に関する実態比較調査 ...

はじめに. 窓からの光で無駄な照明を減らす昼光利用は照明の省エネ効果が大きいが、一方で、. 天候や立地、開口部・室性状など様々な要因が関連し、昼光による窓の ... 於 www.kenken.go.jp -

#23.2. 自然光利用

自然光利用. • 台灣‧地球‧太陽. 太陽. 由氫組成. D: 1.39×10 ... 採光(晝光利用). 採光方式. 側窗. 遠近分佈不均. 天窗(天井) 不均勻、充足. 於 www.pws.stu.edu.tw -

#24.各種節能/低碳設計策略~ 晝光利用策略(窗戶) - ppt download

各種節能/低碳設計策略晝光利用策略-窗戶(一)基本觀念室內自然採光不只可當作生活氣氛資產,也是照明節能設計的重點。處在熱濕氣候的台灣,利用垂直側光的自然採光法, ... 於 slidesplayer.com -

#25.節能液晶燈泡 - JB產品網

... 輕巧的省電燈泡,利用小瓦數創造更大的功率效能,省電80%讓燈泡效能大大提升快 ... 11W/15W 使用壽命:30,000小時以上燈管色溫:燈泡色(黃色) / 晝光色(白色) ... 於 www.jetbean.com.tw -

#26.晝光是什麼顏色

舉例來說:照明燈具鹵素燈的色溫3000k,蠟燭光2000k,晴空8000-8500k,而夏日正午陽光5500k。所以囉,雖然用2000k來表示蠟燭光的色溫,並非表示實際溫度是 ... 於 2704202223.cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#27.省電燈泡用久會汞中毒?毒物專家揭真相...「1動作」超危險

賣場貨架上陳列一整排省電燈泡,有自然光、黃光、燈泡色、晝白色等, ... 照明亮度,省電燈泡含汞,主要原理是利用電極發出電子撞擊燈管內的汞,汞 ... 於 health.udn.com -

#28.【分享】特力屋買的飛利浦晶巧LED家用型層板燈具4呎晝光色 ...

這支4呎長,晝光色的飛利浦晶巧LED家用型層板燈具,消耗電力20W,亮度1900流明。 DSC07022. 飛利浦晶巧LED家用型層板燈具可以串連使用。 於 hardaway.com.tw -

#29.パッシブデザイン〜④昼光利用 - 松山市 - アーキテクト工房 Pure

パッシブデザインにおいての昼光利用は、. 主に、1年を通して. 昼間はできるだけ照明器具に頼らずとも、. 比較的明るいお部屋で暮らせる工夫すること ... 於 studiopure.jp -

#30.昼光とは - コトバンク

ちゅう‐こう〔チウクワウ〕【昼光】 ... 太陽光線による昼間の光。また、その明るさ。自然光。 出典 小学館 デジタル大辞泉 ... 於 kotobank.jp -

#31.各種節能/ 低碳設計策略~ 晝光利用策略(窗戶) - Cupdf

各種節能/低碳設計策略~ 晝光利用策略(窗戶) 主講人:崑山科技大學不動產經營系何志宏教授中華民國一0二年二月~六月… 於 cupdf.com -

#32.晝光

【東亞照明】28瓦T5三波長高效率燈管-40入(晝光) 使用高純度三基色發光體,光色接近自然光使用壽命超長,配合電子式安定器使用可達20000Hr 適用室內外各式T5專用 ... 於 www.unrealtrtes.co -

#33.昼光利用 - パッシブデザイン - 国松工務店

昼光利用. 自然光を活かした省エネ空間. 住宅内の照明は、家庭内のエネルギー消費のおよそ3割を占めます。昼光を効率よく取り入れることで、 於 kunimatsu-k.com -

#34.晝光利用的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答 - 教育學習補習 ...

晝光利用 的評價費用和推薦, 網紅們這樣回答:. 相關標籤 相關照片 相關影片. 與搜尋結果,過五分鐘再重整看看吧. 你可能也想看看. 搜尋相關連結. 關於我們. 於 edu.mediatagtw.com -

#35.東亞T5/14W常規燈管晝光色6500K - PChome 24h購物

7天鑑賞期非試用期,商品一經使用或組裝後,恕無法辦理退換貨。 於 24h.pchome.com.tw -

#36.書籍詳細 | 昼光照明デザインガイド - 技報堂出版

本書は,昼光照明による理想的な環境をめざすためのガイドブック。 ... 採光の意義と留意点 1.6.2 住棟および室の配置 1.6.3 窓の位置 1.6.4 可視光透過性材料の利用 於 gihodobooks.sslserve.jp -

#37.昼光利用技術と省エネルギー|照明設計資料 ... - Panasonic

昼光 を利用した照明制御について. 室内に入ってくる照度を検知し、照明をコントロールする制御機器について紹介します。 1 小規模施設 ... 於 www2.panasonic.biz -

#38.晝光色是什麼顏色 - 台灣公司行號

燈泡色光色之美。探索飛利浦LED 燈泡與光源的優美燈泡色光線。 ... 請使用下面的顏色滑動桿進一步瞭解詳情. led-lums-button ... 晝光色Daylight (6500 K). 晝光 . 於 zhaotwcom.com -

#39.聖蓉社QA TIME-燈泡自然光/晝光/黃光如何選擇?

市面上的護眼檯燈,也同樣運用此原理,強調燈管色溫不超過5000K以上,如此可以保護眼球,同時達到最好的照度。 2.避免使用白光(晝光). 晝光的明度雖讓人有 ... 於 sanrongcommunity.blogspot.com -

#40.晝光色是什麼顏色 - 工商筆記本

探索飛利浦LED 燈泡與光源的優美燈泡色光線。 ... 請使用下面的顏色滑動桿進一步瞭解詳情. led-lums-button ... 晝光色Daylight (6500 K). 晝光 ... 於 notebz.com -

#41.黃光的優點

種種證據顯示,以往喜好晝光色的視覺習慣,是到了該改變的時候了! ... 的光源,以發光效率最佳的黃光最為適合,但這與國人向來喜歡用晝光的「習慣」 ... 於 sammaellin.blogspot.com -

#42.昼光利用制御とは | 施工管理技士のお仕事で良く使う建設用語 ...

昼光利用 制御とは、室内の明るさの自動検知から照明器具の光量を自動制御するシステムのことで、原理的には、居住空間に届く自然の昼光(太陽を光源とした地球上に到達 ... 於 sekokan-navi.jp -

#43.晝光環境下薄膜屋頂體育館耗能最佳化之研究成果報告(精簡版)

育館為模擬對象,運用動態能源解析與晝光照明分析工具,瞭解薄膜構造的體育 ... 本研究運用電腦軟體進行薄膜構造晝光利用與室內熱負荷量之模擬研. 於 www.etop.org.tw -

#44.再生可能エネルギー利用技術の開発 ―昼光利用(Daylighting ...

当研究室では、再生可能エネルギー利用の一つとして、「太陽光」を照明として利用する昼光利用システムの開発に取り組んでいます。 昼光を効率的に室内に採り入れる ... 於 www.archi.tohoku.ac.jp -

#45.晝光

白光(晝光色) 英文名稱Daylight,根本可以無視閃爍問題!如現在的3000k色溫的普通節能燈用來做檯燈的話,像高級的螢光檯燈一般在4000k-5000k之間,用法和解釋由查查日語 ... 於 www.crediasurement.co -

#46.昼光利用によるオフィスの照明エネルギー削減効果の系統的検討

昼光は常に変動するため、昼光利用照明制御のエネルギー性能を. より正しく議論するには、標準年気象データや昼光の統計的データ. を用いた年間を通した評価が本来求め ... 於 www.jstage.jst.go.jp -

#47.中底座LED 家電燈,晝光6000K 100W 鹵素等效微波爐燈(2 件裝)

Amazon.com: 8W 可調光LED E17 微波爐燈泡- 中底座LED 家電燈,晝光6000K 100W 鹵素等效微波爐燈(2 件裝) ... 特殊功能, 立即開啟, 節能, 環保, 可調光, 使用壽命長. 於 www.amazon.com -

#48.OSD應用於晝行燈之導光條設計 - 青騰國際

Optical Shape Design(OSD)光學結構設計模組可以讓使用者用參數來調整Vcut 的 ... 側入光,使用LED型號為XP E6,車行方向為Y軸,套用法規為ECE R87,車用晝行燈規範。 於 www.tw-qingteng.com -

#49.LED 汽車晝行燈的照明設計與雛型實測 - 台灣儀器科技研究中心

晝行燈(daytime running light, DRL) 顧名思 ... 符合ECE R87 的配光規範,可見非對稱反射面設計方式之實用性。 ... 非對稱分布的ECE R87 照明規範而言,光源利用. 於 www.tiri.narl.org.tw -

#50.遮陽、晝光利用與空調的綜合省能效果評估 - 長榮大學機構典藏

管理學院> 土地管理與開發學系(碩) > 會議論文 > ; 遮陽、晝光利用與空調的綜合省能效果評估 · 林憲德、游義琦 · 中華民國建築學會第三屆建築學術發表會 · 第251-256頁. 於 sites.cjcu.edu.tw -

#51.技術紹介 | 太陽光を活用した昼光照明計画支援システム - 大林組

建築照明計算プログラムCAL-LIGHTを使用することにより、採光性能を評価し、適切な採光窓の計画・設計を支援します。天窓を有する工場や大規模なスポーツ施設をはじめ、側 ... 於 www.obayashi.co.jp -

#52.外殼晝光利用對空調及照明耗能影響之研究

Keyword: 晝光利用,視覺舒適度,建築能源模擬,光環境模擬,建築外殼設計, daylight utilization,visual comfort,building energy simulation,daylighting environment ... 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#53.第5章 昼光利用・照明システム(A5)

昼光利用 に. おいては、開口部の形状や室内の仕様といった建築的な手法が検討され、人工照明においては、照. 明器具の選択・配置及び照明制御システムの仕様決定といった ... 於 www.nilim.go.jp -

#54.晝光色- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣

買晝光色立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超 ... 【NK小電舖】最新版旭光LED 13W 晝光色白光/ 燈泡色黃光E27 球泡燈泡CNS認證無 ... 於 shopee.tw -

#55.自然採光と昼光センサーなど - 省エネ・省資源の取り組み

自然採光による省エネ対策. 旅客ターミナルビルではガラス面を多くし、天井や側面から自然の光をふんだんに取り入れることにより、照明にかかる電気使用 ... 於 www.centrair.jp -

#56.晝光環境下之室內空間照度預測 以中部地區為例

照明耗電約占建築物全年耗電量的3成至5成間,若能有效引導自然晝光到室內空間, ... 以往論文之研究範圍主要是針對各類遮陽形式對晝光利用的影響,但是鮮少探討天花板 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#57.DELTA台達電子10.5W LED節能燈泡-晝光色(2入) 壽命長達 ...

台達電子LED事業部以『健康舒適新照明』做為核心價值主軸,矢志提供給消費大眾不僅品質優良亦誠實標示的LED照明產品,以確保使用者的健康與舒適。 於 www.ruten.com.tw -

#58.海賊之黑公爵八十七.時鐘指針·晝光 - UU看書

指令?催眠! 能力瞬間發動。 他試圖對自己使用,等了很久卻發現沒有絲毫反應,才知道催眠能力沒法對本體使用,催眠能力雖然很強大 ... 於 tw.uukanshu.com -

#59.昼光利用度の評価機能を強化した照明シミュレーション用 ...

□Lumiceptバージョン11.2で追加される主要な機能の概要 1. LEED室内環境品質の昼光利用度基準に対する合否判定機能建築物がどの程度環境に配慮した ... 於 prtimes.jp -

#60.日本建築学会環境基準 AIJES-L0003-2018 昼光照明規準・同解説

本規準は、昼光照明の計画・設計・評価・運用において必要な昼光照明環境の量と質の指標、昼光光源、昼光照明計画、建築照明のエネルギー性能に対する昼光利用について技術 ... 於 www.aij.or.jp -

#61.【旭光】23W螺旋省電燈泡(8入組)晝光色 - 大家找優惠

✦ 演色性絕佳. 光線柔和、色彩鮮明自然,照明更均勻、眼睛不易疲勞。 ; ✦ 長壽命. 平均壽命3000h,大幅降低更換燈泡成本,使用更久、更耐用。 ; ✦ 能源效率 · 級/ 白光能源 ... 於 twcoupon.com -

#62.智慧生活發展空間實驗室

目錄>>照明設備節能技術>>晝光利用. Copyright ©National Taipei University of Business All rights reserved. 於 iproduct.ils.org.tw -

#63.スカイトップライト 昼光照明試験センター

スカイトップライトは金属屋根用天窓(トップライト)。昼間の電気使用料の削減、省エネ対策に効果がある太陽光照明です。 於 www.sky-planning.co.jp -

#64.【史代新文具】東亞FH14D-EX 晝光色T5 燈管(1盒40支)

東亞FH14D-EX 晝光燈管40支 ◇ 商品介紹: ‧演色佳,色彩亮麗自然,節能標章認證通過,含汞量僅3mg,符合最新歐盟環保規定。 ‧省電:比傳統T8燈具,可省費35%~40%、 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#65.外殼晝光利用對空調及照明耗能影響之研究

晝光利用 ; 視覺舒適度 ; 建築能源模擬 ; 光環境模擬 ; 建築外殼設計 ; daylight utilization ; visual comfort ; building energy simulation ; daylighting ... 於 www.airitilibrary.com -

#66.「昼光」の意味や使い方 Weblio辞書

「昼光」の例文・使い方・用例 · 昼光色の光を放つ電球 · 昼光色の光を放つ電灯 · 昼光のもとでの撮影に適したカラーフィルム · カラーフィルムが昼光用であること. 於 www.weblio.jp -

#67.燈泡都一樣?錯!黃光才健康

因此建議,晚上需要低色溫值約2700~3500K的燈光,也就是黃光;白天適合用高色溫、光色偏藍的白光,約4000~6500K。 廣告. 面對急遽變化的商業世界,你準備 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#68.窓の生理的・心理的効果とその魅力 - 板硝子協会

省エネルギー性と昼光利用を両立させた建築. 4.まとめ. ・最後に・・・ ... 向上とともに自然光の利用の重要性が軽んじられようとしています。 於 www.itakyo.or.jp -

#69.晝光色是白光嗎

正白光又叫日光色或晝白光,光源接近自然光,有明亮的感覺,使人精神集中。 此色溫讓人有清醒的感覺,適合替代一般晝光色燈管; 建議使用于需要明亮或閱讀 ... 於 einrad-eutin.de -

#70.生活中的好幫手~~LED燈推薦~~旭光10W燈泡(晝光色)

平常我在選用燈泡的習慣是溫暖的色調,且亮度一定要夠,因為使用電腦、手機是現代人很難戒掉的習慣了~~因此不希望光線不足、閃爍等問題而造成眼睛負擔,當然一定是還要 ... 於 johuachen.pixnet.net -

#71.開箱分享-充滿成就感【旭光】30瓦T8高效率燈管-20入(晝光)

【旭光】30瓦T8高效率燈管-20入(晝光)最近想DIY整理修繕自宅,網購經驗10多年的 ... 使用高效率三波長螢光粉,演色性佳超高發光效率(最高可達110lm/w). 於 acernoqsnacy.pixnet.net -

#72.晝光與LED混合照明在集光箱照明系統Light collector used for ...

最後在集光箱內混合之光線,再經由擴散板發射出來,提供使用者無眩、被照面均勻明亮且適合色溫之照明環境。而戶外紅外線及紫外線波段之晝光,則藉由分光鏡鍍膜設計與可見光 ... 於 ipm.ncu.edu.tw -

#73.昼光利用による建築物の年間省エネルギー効果量推定に関する ...

利用は自然エネルギーを有効に活用するパッシブ手法で. あるが、昼光利用照明制御の省エネルギー効果を正しく. 予測することが必要不可欠である。そこで、気象や建物. 於 researchmap.jp -

#74.綠建築九大評估指標:日常節能

配合室內工作模式作好分區開關控制,以隨時關閉無人使用空間照明。 設置自動調光控制、紅外線控制照明自動點燈等照明設計。 設置晝光之控制自動點滅控制功能。 於 gb.tabc.org.tw -

#75.自然光引入展示空間的節能環境設計探討 - kegreen的部落格

同時利用金屬百葉導光板的設計來減少直射陽光日曬,並導入反射自然光線,使太陽光能均勻散佈室內,以充分利用晝光降低照明耗能,並且利用太陽的熱能量對 ... 於 kegreen.pixnet.net -

#76.色溫 - 中國電器股份有限公司

照明用語 ; 東亞日光燈光源色區分, 晝光色, 晝白色 ; 一般型燈管代號, D · CW(N) ; 太陽神燈管代號, D-EX, N-EX ; 參考色溫K, 7100~5700, 5400~4600 ; 環境氣氛, 清涼, 自然光色 ... 於 www.chinaelectric.com.tw -

#77.应用太阳能充电与昼光量测技术的无线传输模块 - Google Patents

本发明涉及一种应用太阳能充电与昼光量测技术的无线传输模块,其包括有:一太阳能电池,用以接受光线来产生电能,并输出该电能;一微控制单元,与该太阳能电池耦接, ... 於 patents.google.com -

#78.昼光利用 - 群馬の工務店,松島匠建株式会社

目的: 昼間の明るさを住宅室内に取り入れ、人工照明の利用を減らします。 効果: 照明エネルギーを 2~10% 程度削減できます。 昼光利用手法. 於 www.kigocoro.biz -

#79.昼光利用と日射制御

ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル). 昼光利用と日射制御. 昼光利用と日射制御. 庇(ひさし)などによる彫の深いファサードデザインを活用し,窓周りの温熱環境を向上し ... 於 www.kajima.co.jp -

#80.當年度經費: 1020 千元 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:晝光利用;垂直遮陽器;導光板. 4. 利用遙控潛航器研究枋寮海底峽谷及鄰近海域海底生態. 計畫主持人: 莫顯蕎系統編號:PA8411-1081年度:85當年度經費: 1112 ... 於 www.grb.gov.tw -

#81.昼光利用|岐阜県多治見市でパッシブデザインなら水野建築

昼光利用 の目的は太陽光を利用して室内を明るくすることです。 その結果、照明エネルギーの削減になります. 昼光利用は採光と導光の2つの手法に分類 ... 於 mizuken1342.com -

#82.國際牌【LGC51111A09】LED遙控吸頂燈銀河7坪晝光色- 燈飾

銀河(晝光色6500K,Ra83) 建議使用坪數:7坪AC 110V【不含安裝】. - 配送方式:宅配. 【國際牌】LED調光調色遙控吸頂燈 LGC51111A09 銀河 建議坪數:7坪 晝光色 ... 於 www.trplus.com.tw -

#83.【旭光】23W螺旋省電燈泡(12入組)晝光色 - 購物中心

✦ 演色性絕佳. 光線柔和、色彩鮮明自然,照明更均勻、眼睛不易疲勞。 ; ✦ 長壽命. 平均壽命3000h,大幅降低更換燈泡成本,使用更久、更耐用。 ; ✦ 能源效率 · 級/ 白光能源 ... 於 tw.buy.yahoo.com -

#84.綠建築的現代風水學有了晝光導光板,電燈不用來 - 工業技術 ...

晝光 的照射方式大致分為直射光與漫射光,如何將這些光導入,並且均勻照亮室內, ... 周大鑫以圖示導光板的設計重點希望能利用微結構將陽光折射與全反射至天花板以取代 ... 於 www.itri.org.tw -

#85.昼光利用のねらいと効果:日中は照明いらず(morinos建築 ...

昼光利用 のポイントは、昼光を取り入れる開口部の大きさや室内の反射率、室形状です。 アカデミーの学生ホールは、空間に対して開口部が小さく、床や天井 ... 於 www.forest.ac.jp -

#86.昼光照明_百度百科

昼光 照明就是将日光引入建筑内部,并将其按照一定的方式分配,以提供比人工光源更理想和质量更好的照明。昼光照明减少了电力光源的需要量,减少了电力消耗与环境污染。 於 baike.baidu.com -

#87.有效利用晝光的整合性窗戶設計與開發 - 材料世界網

人類早在學會建造房子時即掌握了晝光利用的方法,如在牆上挖洞及屋頂開孔。 ... 但人工光源始終無法取代自然光源,除了可利用自然光來節省照明用電 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#88.3DCG による昼光導光システム Light-shelf の 諸特性解析 ...

ライトシェルフは庇の長さや季節、時間、反射面. の素材、室奥、天井の傾斜角、窓との相対的な位置. 関係などによって昼光照明効果(人工照明用電力の. 削減)係数が大きく ... 於 www.cit.nihon-u.ac.jp -

#89.熱賣DELTA台達電子10.5W LED節能燈泡-晝光色(1入) 比價

台達電子LED事業部以『健康舒適新照明』做為核心價值主軸,矢志提供給消費大眾不僅品質優良亦誠實標示的LED照明產品,以確保使用者的健康與舒適。 產品 ... 於 koputbfq.pixnet.net -

#90.光環境と昼光利用<環境・省エネ活動(7) - 関東学院大学 建築 ...

5階の大製図室(503室)(写真1)は、室の両側に窓があるため、積極的な昼光利用が可能です。南面外壁に可動式の水平ルーバー(写真2)、北面の外壁に固定 ... 於 arch-env.kanto-gakuin.ac.jp -

#91.晝光

博客來-【旭光】T8/T9通用18W 2呎FL18D省電型長燈管晝光20 … ... 透明導光材料於晝光利用之應用刊登日期:2006/5/5 字級照明用電在商辦大樓通常約佔總體耗能的30~40% ... 於 www.kolotwtu.co -

#92.自然の光がたくさん入る明るい家のつくり方!知っておきたい ...

太陽の光をうまく利用して室内を明るくすることを、パッシブデザインの言葉で "昼光利用" といいます。この "昼光利用" がうまくできているかどうか ... 於 oowa.co.jp -

#93.昼光利用シミュレーション - 株式会社クアトロ

TRNSYS18 昼光利用シミュレーションの主な機能. TRNSYS3D, Rhinoceros/TRNLizardの3Dジオメトリの利用; DaySIMメソッドの統合に基づくセンサーポイントの動的昼光 ... 於 qcd.co.jp -

#94.生活中的好幫手~~LED燈推薦~~旭光10W燈泡(晝光色)

BloggerAds文章館(居家生活) - 平常我在選用燈泡的習慣是溫暖的色調,且亮度一定要夠,因為使用電腦、手機是現代人很難戒掉的習慣了~~因此不希望光線 ... 於 news.bloggerads.net -

#95.世界初の「地下公園」構想、昼光利用で廃墟を再生

2016年5月18日 — 地上に設けられる開口部が限られているため、スカイライトのような一般的な昼光システムが使用できない。そこで、解決策として直射日光を光源として ... 於 xtech.nikkei.com -

#96.昼光利用時の窓面輝度と照明における省エネルギー性の関係

1 はじめに. 現在,オフィスビルにおける照明の消費電力量は,オ. フィスビル全体の約 24 % を占めている 1) .今日まで昼. 光利用に関する研究は多くなされており,昼 ... 於 mikilab.doshisha.ac.jp