明日城漏水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AmandaLittle寫的 明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路 和林黛羚的 好宅雙書:老屋綠改造+想住一輩子的家都 可以從中找到所需的評價。

另外網站超美裝潢好房卻有「漏水地雷」!專家5大招教你破解也說明:在台灣,買房不是一件小事、租屋也要花上一大筆,房子的好壞、品質當然要全面顧及,其中「漏水」問題更是最棘手的毛病,不早早發現問題, ...

這兩本書分別來自臉譜 和自由之丘所出版 。

國立高雄師範大學 地理學系 施雅軒所指導 蔡仁翔的 國家政策下的花蓮機場治理(1915-2016) (2016),提出明日城漏水關鍵因素是什麼,來自於花蓮機場、文化地景、政策、花蓮、航空。

而第二篇論文國立成功大學 建築學系 林憲德所指導 尤巧茵的 外牆抗汙設計之研究 (2013),提出因為有 外牆抗汙設計、外牆髒汙、外牆維護設計、外牆汙染行為的重點而找出了 明日城漏水的解答。

最後網站裝修後漏水,師父拒絕修繕 - Life QA則補充:1.問題類型(其他) : 一開始因為漏水,所以開始找人處理後來想順便修繕家裡部分地方今年九月完成修繕,先不論施工品質極差最惱人的漏水竟然最近復發 ...

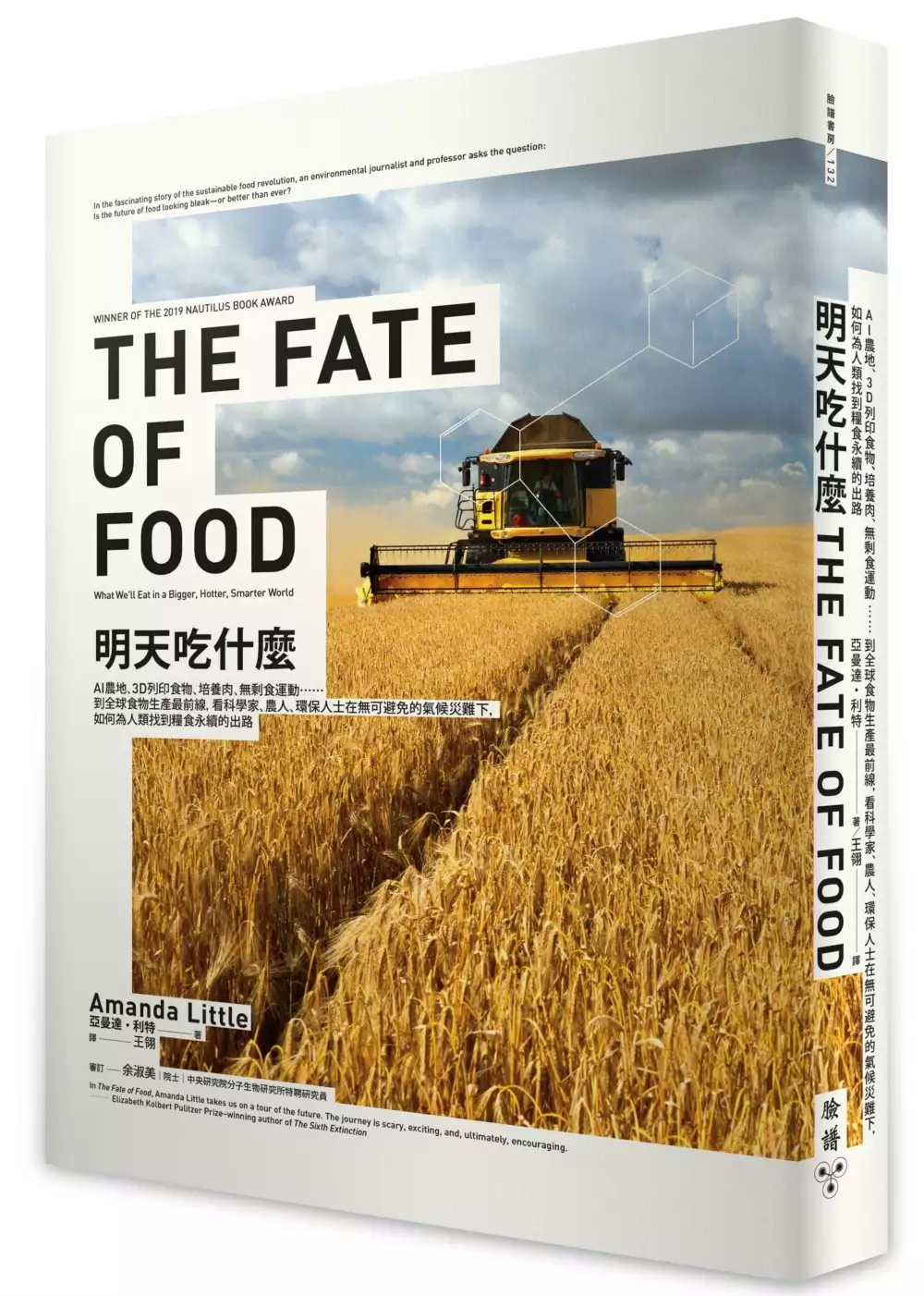

明天吃什麼:AI農地、3D列印食物、培養肉、無剩食運動……到全球食物生產最前線,看科學家、農人、環保人士在無可避免的氣候災難下,如何為人類找到糧食永續的出路

為了解決明日城漏水 的問題,作者AmandaLittle 這樣論述:

☆二〇一九年美國「鸚鵡螺圖書獎」獲獎書籍☆ ☆普立茲獎得主、《第六次大滅絕》作者伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)激賞之書☆ ☆亞馬遜書店逾兩百則評價,讀者平均四點六顆星好評推薦☆ ➢➢嚴峻的氣候與環境挑戰當前,全球糧食危機迫在眉睫, 想要繼續餵飽全世界,就得在傳統與創新間找出「第三條路」! 吳東傑(綠色陣線執行長) 余麗姿(農傳媒總編輯) 余宛如(桃園市政府資訊科技局局長) 金欣儀(直接跟農夫買社會企業創辦人) 童儀展(食力foodNEXT創辦人暨總編輯) 董時叡(中興大學農業暨自然資源學院副院長) 蔡培慧(行政院中部聯合服務中心執行長) 賴青松(青松米、穀東俱樂

部發起人) ——齊聲推薦 ➢➢日漸攀升的年均氣溫、不斷膨脹的全球人口、益發稀缺的天然資源,與節節下降的農地面積…… 我們習以為常的餐桌風景,即將不復存在——人類的明天可否產出足夠的糧食?又能吃些什麼,以維繫文明存續? 全球的糧食生產現場向來深受氣候與環境的影響。 而近年異常的乾旱、高溫和洪澇發生頻仍,聯合國估計, 未來糧食產量可能會以每十年遞降百分之二至六的幅度, 威脅著人類賴以維生的重要命脈。這些損失會讓食物價格在二○五○年上升近兩倍; 在世界人口達到九十億之譜時,糧食引致的種種衝突與挑戰將更趨嚴重。 本書作者亞曼達.利特為了這重大且迫切的議題, 造訪了全球許多地方,如中國、肯亞

、以色列、挪威以及美國許多州, 她親至科學家、農人、環保人士工作的各個領域, 一探他們分別拿出怎樣的應對之道,以回應全人類迫在眉睫的危機:糧食不足。 作者綜覽動植物科學、食品科學、糧食生產技術, 以及氣候與環境科學等面向,從全方位、多角度探討與食物相關的重要議題。 這是一本放眼全球、夠宏觀、可讀性也高的作品, 揭露了世界各地為了糧食供應而絞盡腦汁、尋找出路的狀況與進展。 在本書中,作者會帶我們看到—— ❏挪威水產養殖業者巧妙利用人工智慧,訓練除蟲機器人在毫秒之間,以雷射光除去養殖鮭魚身上的海蝨。 此做法無須飼養除蝨用清潔魚,也能降低對海洋生態的破壞程度。 ❏美國最大垂直農場運用先進

的氣耕技術,利用布片取代土壤,讓作物根系穿過布料懸於半空, 並藉著噴灑富含養料的混合溶液霧滴,取代耗水、造成汙染的灌溉與施肥,同時又能產出味道不輸傳統農法種出的蔬菜。 ❏出身印度的食品研發者努力開發「實驗室培養肉」,利用動物幹細胞製作出「活的」肌肉細胞, 口味與衛生均不遜於屠宰肉品,而溫室氣體排放量相較傳統畜牧業也少了四分之三。 ❏材料科學界經由研究蔬果外皮構造,找出方法將釀酒剩餘的葡萄皮再製為天然「密封噴劑」: 噴在蔬果上即可拉長農產品保存期限,改善市場、餐飲業者與家戶中剩食浪費的問題。 ❏農田中數位工具應用的潛力日漸受到重視:裝設紅外線感測器的無人機可在田地上方來回巡視, 以監測作物吸收和

反射陽光的情況,供農人從遠端即時評估作物的生長和健康情形。 ❏缺水的以色列數十年來推動具前瞻性的水利工程計畫,利用數學演算法偵測並預防供水管線破管、漏水, 更回收再利用廢水,以供灌溉、工業用水,與民生用水區隔開來。最終在國內淡水稀缺的條件下,依然做到了水資源自給自足。 透過作者第一手記錄的這些故事,讀者會對目前全球糧食產製的現況與燃眉之急, 以及未來可能的解方與技術突破,有更深刻的理解。 另外,也可能在看待食物生產、食品科技應用,乃至於政府相關政策等方面,獲得更多省思的角度。 ▍口碑推薦 亞曼達‧利特用《明天吃什麼》一書帶領我們暢遊未來的世界,整段旅程令人悚然、刺激無比,而最終也相當振

奮人心。 ——伊麗莎白‧寇伯特(Elizabeth Kolbert)/《第六次大滅絕》作者 本書內容充實,結合了傳統、人道、文化、環保與科技。作者各種資料引用出處詳細,同時文字風趣,非常難得。 ——余淑美/中央研究院院士、分子生物研究所特聘研究員 全球正在遭受COVID-19病毒肆虐的同時,氣候變異、土壤鹽化、耕地面積減少、海洋污染……嚴苛的生態失衡, 威脅全球糧食生產的腳步沒有停歇,再不行動,我們將無法餵飽全世界。然而,自《寂靜的春天》問世以來, 對於農糧體系的論戰逐漸變成「去發明化」與「重新發明」兩個路線,兩者難以交集跟對話。 作者切入新興科技的快速發展,探究科技創新如何用AI、3D列

印、大數據等在世界各地, 針對基改種子、除草劑、過度捕撈、食品加工……這些當代食農體系的問題指出一條新的道路: 例如一個信奉樸門農法的程式工程師,用科技來服務生態,減輕地球壓力的同時,又能餵飽全世界 。所幸,就我所知,台灣也在這「第三條路」上沒有缺席。 ——余宛如/桃園市政府資訊科技局局長 這是個既有旱災,又頃刻淹大水的年代,同時也是個一年之內不斷創下高溫紀錄,又被寒流威逼的世紀, 這就是我們現在生存的地球。本書作者試圖探索能否以永續且公平的方式餵飽所有人的大哉問。 「要麼在大自然給你重擊時順勢而為,要麼轉行去做別的」,為了人類的未來, 作者選擇了第一條路去找出解決之道。然而,這類書籍往往很

容易淪為說教式的論述, 但作者卻可以非常生動地將每種解決方式用故事性的文字,帶領讀者從一個個故事裡的人、事、物 去了解永續飲食所面臨到的問題與挑戰,也將該書的閱讀性提高到另一個層次。 ——童儀展/食力foodNEXT創辦人暨總編輯 「結凍的蘋果花」故事發生在二〇一二年美國密西根州,當年的蘋果、櫻桃花全部罕見地在四月凍死、蘋果減產近九成。 美國佛羅里達州也因暖冬與低溫時數不足,造成桃子果實偏小形狀不佳,科學家推測,極端氣候所致農作物災損情況只會愈來愈頻繁…… 俗話說:「呷飯皇帝大。」意思是三餐溫飽是人民最重要的事,面對極端氣候造成的天然災害農損, 產量減少背後的意義是,我們亟須正視糧食不足的

危機。以台灣來說,二〇一八年相較二〇一九年, 農作物的總產量就減少百分之四.八九,這也呼應了今年缺水危機,許多農民辛苦栽種的農作物都死於乾旱的困境。 作者在書中提到,比起早期人類野外採集的游牧時代,從事農耕更是勞力密集的工作。 隨著非洲肯亞地區在過去二十五年的平均氣溫變化達到史上最高溫,蟲害、農作物疫情增加, 人類如何在更炎熱的氣候條件與全球人口不斷增加之下,餵飽所有人呢? 若想了解過去到未來農業發展的脈絡,以及現今其他國家的糧食產製現況(諸如冷凍乾燥正餐、人造肉), 這本書將會是最好的嚮導,帶我們一起用不同的觀點與角度,來了解全球從土地到餐桌的議題。 ——蔡培慧/行政院中部聯合服務中心執行

長 在這個氣候暖化、旱澇交替、瘟疫橫行的年代,我們習以為常的小確幸還能維持多久?作者從一位關心自然保育/環境永續的消費者立場, 開始思索並面對人類可能的未來──就從每天的餐桌出發!從美國到中國,從基改作物到農業機器人,或許您未必同意作者的思考與論述, 但不得不佩服她世界走透透的超強行動力,以及以第一人稱提問與溝通的堅強意志力,明日餐桌的未來究竟何在?相信這本書會提供您許多寶貴的線索…… ──賴青松/青松米、穀東俱樂部發起人

明日城漏水進入發燒排行的影片

《 #周末尋樓熱 》節目逢周六早上九點,40分鐘的精彩內容,讓你度過一個充實的周末早晨!

主持:天窗文化CEO 李偉榮、著名地產博客 脫苦海

本期嘉賓:祥益地產總裁 汪敦敬 先生

【走資是傳媒效果?不開發不等於環保

年輕人唔好絕望 土地都可以爭取返來!】

———————————————————

本期內容:

#專家暢談 汪敦敬

每周一位專家,暢談樓市走勢分析地產投資風向。

#區區尋樓 32:53

處處有寶藏,區區有商機,剖析香港本地有哪些值得投資的樓盤

本期主題:馬鞍山篇

#梁隼有計 42:22

地產博客梁隼每周一個買樓小貼士

本期主題:怎樣檢驗房屋是否漏水?

———————————————————

相關閱讀:

汪敦敬《龍市樓論》

實體書:https://bit.ly/3hQmtvl

電子書:https://bit.ly/3kb4Yr1

脫苦海《智取筍盤 – 68個樓市大勢關鍵詞》

實體書http://bit.ly/2NSZ8iQ

google電子書及試讀http://bit.ly/2FoYT9m

梁準《買樓有計》

實體書購買http://bit.ly/2Y34YC0

電子書及試讀http://bit.ly/2IuGiMs

想向專家提問交流,或聽更多不同的意見及分析,立即訂閱 #睿富WeatlHub。想支持我地就 Like 及 Share!

Facebook// www.facebook.com/wealthub.hk

Website// www.wealthub.hk

國家政策下的花蓮機場治理(1915-2016)

為了解決明日城漏水 的問題,作者蔡仁翔 這樣論述:

花蓮機場為花蓮地區非常重要的交通對外窗口,但近年來營運不佳。這樣的現況與地景的歷史脈絡有一定的關聯。因此,本論文透過文化地景的理論論述,國家政策的觀點,加上文獻分析法為主,深度訪談法為輔的研究方式,來勾勒花蓮機場地景的脈絡、分析航空地景出現與地景變遷的政策因素,並探討機場對於其周遭地區的影響。 影響花蓮機場地景變遷的政策因素有兩個:(一)軍事:包含理蕃、國防安全、防空與戰爭。(二)民航:有經濟、政治管理等因素。此土地航空地景的出現與日治時期,主要是軍事來形塑,從初期的理蕃,到後來因大東亞戰爭爆發的大軍事強度控制。中間,民航的力量,因政治管理需求,曇花一現。戰後初期,因國共關係緊

張,以軍事防空為主;1970年後,因外交困境,軍事強度來到高峰,並持續至今。而同時期初,也因政治管理需求民航開航;而後,因經濟的影響,營運持續上升,但中間有因我國國際情勢危及、北迴鐵路通車小受衝擊;2000年左右,因經濟和政治民主化,民航影響力來到高峰;但近期,其他交通政策衝擊,營運不佳,而漸漸失去影響力。 花蓮機場對於北花蓮地區影響主要是負面的,如噪音汙染和建築的禁限建管制。居民對這些情況的調適大都採取忽略、默默忍受的方式處理。而地方對於花蓮機場地景的形塑,近年來有增強的趨勢。 上述結論產生的原因是花蓮為台灣的邊陲地區。自古以來,機場地景的改變,國家扮演著非常重要的角色。地景改變

是被動式,中央有關注到才會建設。

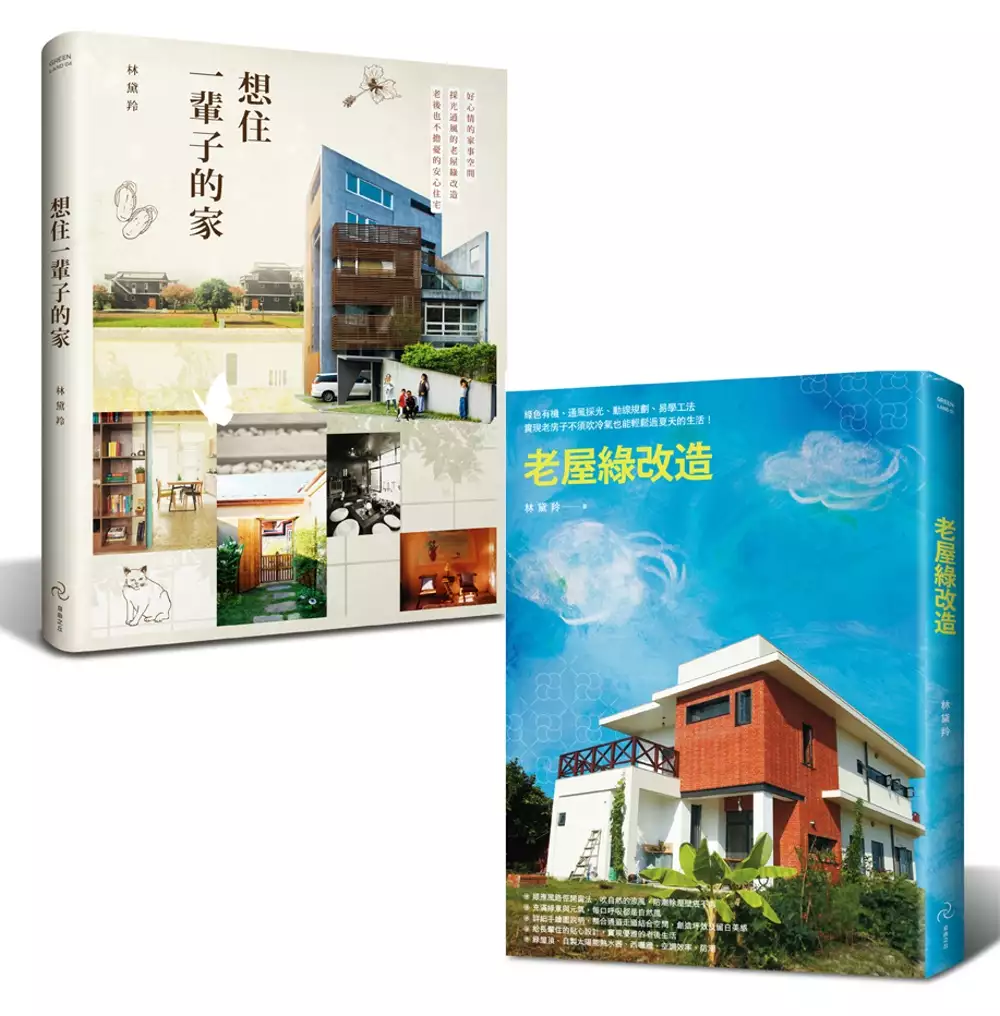

好宅雙書:老屋綠改造+想住一輩子的家

為了解決明日城漏水 的問題,作者林黛羚 這樣論述:

【書名1】:綠色有機、通風採光、動線規劃、易學工法,實現老房子不須吹冷氣也能輕鬆過夏天的生活! ◎暢銷作家林黛羚,結合「環保綠住宅」及「老屋改造」二大主題所採訪撰寫的新書。 ◎強調節能甚至零耗能(被動式)的低碳生活老屋改造。 ◎因應高齡社會來臨,加入無障礙的住居思維。 綠色有機、通風採光、動線規劃、易學工法, 實現老房子不須吹冷氣也能輕鬆過夏天的生活! ◎被動式通風設計→順應風路徑開窗法,吹自然的涼風,防潮除溼壁癌不再 ◎低成本環境綠化→充滿綠意與元氣,每口呼吸都是自然風 ◎動線格局規劃術→詳細手繪圖說明,整合通道走道結合空間,創造坪效及留白

美感 ◎高齡者住居空間→給長輩住的貼心設計,實現優雅的老後生活 ◎自然材仿舊工法→斑駁感的再造,讓牆面留住時間痕跡卻不淍零 ◎易學的工法圖解→施工步驟手繪圖及照片,破解老屋窘狀立刻上手 ◎屋主達人宅心機→綠屋頂、自製太陽能熱水器、結構、西曬牆、空調、防潮 台灣土地利用已趨飽和,新開發住宅愈來愈少,加之大部分人生活及工作仍以在土地更難尋覓的都市為主,因之市區裡許多屋齡已屆二十以上的這些佔了大部分人住宅比例的房屋,正面臨需要重新整(裝)修的階段;特別是新(換)購成屋(舊住宅)的屋主,更能趁此為未來居住十數年以上的重要生活基地,做一次徹底的體檢、並進行綠色換裝,符合現下低碳、

節能的被動式住宅生活。 《老屋綠改造》以台灣大部分人居住的都市及近郊已現老態的住宅為主要改造案例,為了再現這些老屋的第二次風華,屋主們朝著節能零耗能(被動式)、生態綠化、無障礙空間、仿舊工法的方向進行整修。而在符合永續生活的綠色改造之餘,許多屋主更親自投入DIY、同時讓疲態老屋除了恢復生機外,還具備美學上的設計新貌,讓屋主住得健康、也住得更舒服愉悅。 書中除精采個案外,更專訪各類住宅達人,分享高齡住宅、綠屋頂、自製太陽能熱水器、結構、西曬牆、空調、防潮通風等住宅改造攻略。 【書名1】:想住一輩子的家:好心情的家事空間、採光通風的老屋綠改造、老後也不擔憂的安心住宅

想住一輩子的家,讓人安住的好所在 料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 引風入室、空調不再,考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 通用住家!共食、共老的安心居家空間 什麼樣的房子,讓人想要住一輩子? 客廳明亮通風,假日只想待(呆)在家中; 通透大廚房+餐廳,凝聚全家人的胃和心; 創造咖啡廳的fu,自家就能聊天下午茶; 門前庭院種上一棵大樹,納涼賞景甚至結果實; 從地板到天花,都是無毒材質讓人好放心。 ◎料理、洗衣一樣能享受陽光、樹影、好風景,令人期待的家事空間 「家事勞動與生活起居共處,讓家庭成員可以在同一個空

間進行不同的生活節奏。」 做家事的空間不但不可或缺,還必須順暢舒適、有效率,活用精神及感官上的滿足,可以讓家事變得令人期待!把做家事當做全家的精華,最舒服的地方設計成以做家事為主、家庭互動為輔的空間,讓人對做家事產生好感與期待,家事應該是美好生活的一部分! ◎引風入室、考量採光通風隔熱或生活故事的老屋改造 「同時兼顧通風、採光、視野及隔熱,不必再另外安裝冷暖空調跟除濕機,老屋安然度過了盛夏、寒流及梅雨季,沒有漏水、壁癌、悶熱,也沒發霉狀況,全家人既平安又滿足。」 雖然每間老屋屋型屋況不同,但都一樣有令人頭痛的問題,透過創意、挑戰、解決,讓每間老屋得以陪伴居者、扮演舒服的家

,滿足生活需求、美感夢想、採光通風、綠改造、甚至預算等。 ◎通用住家!共老生活的安心住宅 「許願一個凝結時光流轉的家,陽光、空氣在室內好流動,用壁爐把溫暖守在空間裡,棉麻、拼布碎花散發柔和味道,紅眠床以懷舊表面突顯歲月痕跡,我用故我愛。」 高齡設計其實是「通用住宅設計」的一部分。以通用、全齡為出發點考量,就會包含到年長者的需求,也讓年輕一輩的家人,都能住得更安心、舒適。結合通用及無障礙的原則來設計,即使老後,只要還有能力自理,家中空間已經預設好的通用設計,將大幅減低空間中的不便及危險性。 「一棟簡單矮小平房,往外延伸的深簷與架高地板、讓人可以坐在地板邊緣發呆、晃著腳

丫;室內地板是由簡單耐操的木芯板舖成、低矮的天花板約2.5公尺高,屋頂沒有瓦片、應是平緩的單斜浪板屋頂......那個畫面呈現的整體氛圍,讓我感覺到和諧與流暢的氣氛,也許是我內心深處想住一輩子的家。 在你心裡,是否也有間想住一輩子的家?也許它就是你目前的住處、也許是另外一個住所、也許是荒廢的家族古厝。這個想住一輩子的家,它在這兒也在那兒,在心裡頭也在外頭,只等待我們發現它並塑造它。」

外牆抗汙設計之研究

為了解決明日城漏水 的問題,作者尤巧茵 這樣論述:

建築是一個城市的表徵,端看街道上的建築物就可知道這個國家的富強程度與文化內涵,但台灣街頭卻充斥著髒汙的建築物。建築外觀之髒汙並非不可抗,設計者在規劃時決定了先天抗汙基因的良莠,後天的健康則由使用者妥善的維護管理來維持。外牆髒汙的問題自古以來皆有,本研究透過文獻回顧與實例調查,彙整外牆髒汙的原理及要因,歸納外牆常見髒汙形態,並予以系統化分類,促使設計抗汙之防制設計能更周嚴,讓設計者由抗汙原理中更靈活的構思造型。 外牆髒汙是灰塵等汙物與雨水之結合後在表面產生的反應行為,「髒汙形態」可分為面狀或帶狀、滲流狀、垂流狀等類型,「汙染行為」有沉積、凝結、垂流及反濺汙染等四種;綜觀而言,髒汙影響程

度隨著髒汙的「位移量」及「滯留時間」增加,因此,「遮蔽」、「導水」、「水切」及「隔斷」為對應髒汙形成之物理方式。 設計者規劃時以造型形態、細部處理、材料性能及施工方式等要素控制建築外殼。造型採用較豎直或純粹幾何形態之造型,抑或採用大屋頂遮蔽外牆,可減少外牆髒汙;外牆各部位之構件透過小小的細部處理,即可在降雨時適當導流,快速排汙,本文共彙整36項常見之髒汙樣式及其對策。在使用階段,使用者妥善的訂定維護及使用計畫,定期維護外觀,才能長期讓建築清潔、美觀,並藉此延長使用壽命。

明日城漏水的網路口碑排行榜

-

#1.下雨才知「房子漏水」 苗可麗崩潰曝慘況網一看揪問題 - 房產

台灣近來高溫炎熱旱象嚴重,日前終於盼來大雨,暫時緩解缺水危機,讓民眾欣喜不已,沒想到藝人苗可麗卻在這時才發現家裡房子會漏水,甚至漏到一樓會淹 ... 於 house.chinatimes.com -

#2.傳佳世紀城 - 樂菁專業驗屋師團隊官方網站

繼X計劃-明日城建案後,推出的第三期世紀城, 主打小坪數首購族群。整體驗屋結果,保留不做 任何評估,因為大多屬於應注意也能注意的問題! 於 www.home-inspect.com.tw -

#3.超美裝潢好房卻有「漏水地雷」!專家5大招教你破解

在台灣,買房不是一件小事、租屋也要花上一大筆,房子的好壞、品質當然要全面顧及,其中「漏水」問題更是最棘手的毛病,不早早發現問題, ... 於 dailyview.tw -

#4.裝修後漏水,師父拒絕修繕 - Life QA

1.問題類型(其他) : 一開始因為漏水,所以開始找人處理後來想順便修繕家裡部分地方今年九月完成修繕,先不論施工品質極差最惱人的漏水竟然最近復發 ... 於 life.faqs.tw -

#5.【明日城2勝華迎家】開價45~46萬/坪 - 591新建案

591為您提供:「明日城2勝華迎家」位於新北市泰山區,基地面積1046.65坪、建蔽率33.55%,樓層規劃地上15層、地下3層,共有139戶住家、7戶店面,格局規劃2~3房、坪數 ... 於 newhouse.591.com.tw -

#6.九龍塘又一城商場再現水舞間假天花漏水地面遺大量積水 - 香港01

根據片段內容,出現漏水的應是商場樓層LG2。 現場所見,職員封鎖了樓層LG1的一條走廊,工程人員於走廊對上的LG2進行維修。又一城回應指, ... 於 www.hk01.com -

#7.太平廣記 - Google 圖書結果

金壺丁丁漏水多,起看秋月墜江波,東方漸高奈樂何。」或言是《烏夜啼》, ... 明日,謂約曰:「十郎嘗誇招隱寺,昨遊宴細看,何殊州中?」李笑曰:「某所賞者疏野耳, ... 於 books.google.com.tw -

#8.明日城,蓋樓? - Mobile01

請問有人買初日嗎? 我建議各位一定一定要做防水測試! 驗屋後我發現有漏水的情況,買我樓下的會 ... 於 www.mobile01.com -

#9.林口有哪些建商?建築品質與建商風評非看不可

有人說還不錯,但有糾紛的也不少,常見的漏水、牆壁不平、公設問題、工務售後服務 ... 鉑麗、新莊聯合公園、新店華潤禾禾好好、桃園高鐵新潤明日朗朗、台北新潤峰耘. 於 yaliang70.pixnet.net -

#10.广州万科尚城精装房严重漏水仍有部分问题尚未整改 - 羊城晚报

万科:明日之内完成客户回访. 羊城晚报讯记者梁栋贤报道:广州万科尚城精装房严重漏水事件被曝光后,万科16日深夜公开声明:对广州尚城项目出现的工程 ... 於 wap.ycwb.com -

#11.广州万科尚城“漏水”尚未整改?万科:明日完成客户回访_业主

万科:明日完成客户回访 ... 广州万科尚城精装房严重漏水事件被曝光后,万科16日深夜公开声明:对广州尚城项目出现的工程质量问题,诚恳接受舆论监督 ... 於 www.sohu.com -

#12.成家大璽漏水

a18建案青埔威均天翔成家大璽住展成家大璽fb 成家建設評價冠德青璞匯PTT 大睦站前首席mobile01 青埔大坪數建案明日朗朗PTT 青埔PTT 2019 住青埔好嗎明日朗朗ptt 宜誠新中環 ... 於 idotv.ru -

#13.注意绕行:郑州北三环东延隧道南半幅夜间封闭施工 - 网易河南

明日 开通运营!这个票价太贴心了. 梨涡酒2021-12-02 16:51:56 ... 维修工发现地铁隧道漏水,可没有人相信他. 阿默聊情感2021-11-30 17:52:37. 於 henan.163.com -

#14.广州万科尚城“漏水”尚未整改?万科:明日完成客户回访

原标题:广州万科尚城“漏水”尚未整改?万科:明日完成客户回访来源:羊城派文/羊城晚报全媒体记者梁栋贤广州万科尚城精装房严... 於 finance.sina.cn -

#15.又見拋售潮? Sway點名「這些地方」 | 總太建設漏水

風評不是很好的建設公司,不斷傳出漏水、公設沒弄好、投資客橫行的消息。 ... 價格為2字頭, ... 總太明日. 1369 Tomorrow. 0 評價 滿意程度0.0. 17%OFF➚ ... 於 twagoda.com -

#16.《時報周刊》房市名嘴sway 遭疑左手打房右手炒房

... 中緋櫻、京典、閱讀台大、熱帶嶼、豐邑、宏觀大器、明日軸、水琉璃、極光琉璃、 ... 奇蹟新竹市德安家康新竹市北大愛樂十大行庫光埔重劃區新竹椰城新竹房市新竹市 ... 於 a250319.pixnet.net -

#17.明日城御風漏水 :: 百貨業者資訊

明日城 御風漏水 Lulu guinness 職缺 奧薰有限公司 至盈實業股份有限公司評價 飛洛力價格 非主管職平均薪資2020 面試談薪水ptt 青文出版社工作ptt 動物照護職缺. 於 ds.iwiki.tw -

#18.台中漏水率六都居冠原因出在這兒.... | 熱門話題 - 經濟日報

台中市漏水率六都最高,據台灣自來水公司漏水防治處長謝張浩指出,台中地區(含南投)幅遠大,經歷九二一地震後,地下管線受傷極... 於 money.udn.com -

#19.樓頂漏水沒人給修,這個「漏」咋辦? - 今天頭條

劉先生說,他發現自家餐廳天花板上在漏水,出門查看發現一牆之隔的樓道 ... 市民劉先生的住房位於市北區萍鄉路大山寶城一居民樓頂樓,今年6月開始, ... 於 twgreatdaily.com -

#20.品牌、实景曝光!最快明年开业!这2座购物中心传来新进展

近日,城东另外两大商业体——中垠广场、麒麟宝龙广场也传来最新进展,最快明年下半年开业。 ... 7房屋过了保修期发生漏水, 开发商还要承担责任吗? 於 news.nj.house365.com -

#21.天花板如破洞! 新成屋住不到1年竟多次「漏水」 - TVBS新聞網

買新成屋竟然會發生漏水窘境,桃園一名男子買下新建案不到一年,從7月開始家裡天花板卻頻頻出現漏水狀況,而且包含他在內的8位住戶同樣遭殃, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#22.史记 - Google 圖書結果

甄:故城在河南濮阳。河上:黄河南岸地。[4]说:同“悦”。[5]扞(hán):卫也。[6]擢(zuō):引也,拔也。闾伍:犹言乡里。[7]旦日:明日也。 ... 决漏:决去壶中漏水也。 於 books.google.com.tw -

#23.史記: 三家註 - Google 圖書結果

地理志云甄城縣屬濟陰也。 ... 〔五〕索隱按:旦日謂明日。日中時期會於軍門也。〔六〕索隱按:立表謂立木為表以視日景,下漏謂下漏水以知刻數也。〔七〕正義己音紀。 於 books.google.com.tw -

#24.[請益] 新莊泰山- 明日城-初日屋況詢問- 看板home-sale

最近有在看新莊的案子, 恰巧有看到明日城這個有點偏僻(個人比較偏好人少的地方), ... 明日城-初日社區目前有沒有漏水或是結構上的問題? 於 www.ptt.cc -

#25.寶佳不推薦,管你是真重劃還是買在重劃前 - Facebook

上591會發現其實明日城一二房的租售物件並不多。入住率其實蠻高的,也沒有漏水情形傳出。 當然本版只要看到賠售消息就 ... 於 www.facebook.com -

#26.明日城NO2初日 - 樂居

樂居提供:明日城NO2初日總戶數268戶,屋齡7年,共有318筆成交資料,6戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人趙振凱、羅梓軒. 於 www.leju.com.tw -

#27.闹心!顶楼新房发现20多处漏水点泸州天誉珑城小区业主拒收

1月4日上午,市民张女士致电川江都市报反映,她所购买的天誉珑城小区房屋出现漏水,多次向开发商反映都没得到有效解决。在投诉到市住建局后,得到的答复是 ... 於 www.163.com -

#28.【大建商也出包】7千萬豪宅一交屋就漏水竟是這家知名建商蓋的

房市冷清清,小建商出包,甚至倒閉落跑的新聞頻傳,現在就連國內知名大建商國泰與富邦也爆購屋糾紛,有花7000萬元買台中豪宅的屋主,向本刊指控買到 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#29.【危老屋鑲金】50年漏水屋砍掉重練身價暴漲變5千萬

新北市板橋區1處屋齡約50年的獨棟透天厝,因漏水問題無解,屋主一家多年來,飽受潮濕過敏等折磨,決定自行危老重建更新,以基地25.7坪迷你面積通過 ... 於 tw.feature.appledaily.com -

#30.出門旅遊歸來發現客廳長出「木耳」 物業:樓上漏水所致正在 ...

生活報6月28日訊「前陣子家人去外地玩了一段時間,回家發現牆上已長出像木耳一樣的東西。」27日,冰城市民反映,因為樓上漏水,自家牆面全被泡了, ... 於 zi.media -

#31.[請益] 新莊泰山- 明日城-初日屋況詢問 - Mo PTT 鄉公所

最近有在看新莊的案子, 恰巧有看到明日城這個有點偏僻(個人比較偏好人少的地方), ... 明日城-初日社區目前有沒有漏水或是結構上的問題? 於 moptt.tw -

#32.陸路赴美返加雖免PCR檢測但新變種病毒恐影響省民赴美

明日 星島讀者主導(意見調查) ... 不過,江李健欣表示,營地面臨的另一個困難是餐廳的屋頂漏水,另外地下室也被洪水淹沒了。她說,營地曾於2019年為 ... 於 www.singtao.ca -

#33.新北市泰山區明日城的中古屋新屋共有134 筆出售中

新北市泰山區明日城的中古屋新屋共有134 筆出售中,層峰天青珍藏豪邸105.45坪售價:4598萬,天青四房雙車位103.51坪售價:3750萬,明日城天青高樓豪邸107.36坪售價:3980萬, ... 於 www.housebe.net -

#34.明日城漏水在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星娛樂頭條

提供明日城漏水相關PTT/Dcard文章,想要了解更多明日城漏水、樂居雲開、明日城雲開凶宅有關娛樂/明星文章或書籍,歡迎來星娛樂頭條提供您完整相關訊息. 於 gspentertainment.com -

#35.提供(桃竹苗)最多的討論話題!! 討論一下桃園的鉑金house吧!!!

請教各位有去看過嗎, 是不是真的不二價, 他們以前的建案(興合力建設)聽說都賣的不錯, 有青城之戀.明日城.淡水CASA等等給點意見吧!!大家討論一下!! 於 home.url.com.tw -

#36.漏水屋 - 房地王新聞

提供有關於漏水屋新聞,幫你快速掌握買屋、投資的好契機! 於 news.housetube.tw -

#37.有人看過明日城嗎?對建商的評價如何?,房地產資訊,優良建商

我同事去看了明日城,說那邊生活機能還不錯,而且離桃園也近,開價又很OK,同事問到一坪九萬多。 ... 至於品質, 我已經看到一些施工上的缺失(頂樓漏水, 石面破損. 於 www.formosa21.com.tw -

#38.售屋小姐揭祕購房陷阱曝光 - 宅女凱西(房地產市場)

漏水 和外牆面的材料沒關係,該關心的是基樁有多深,因為新房漏水大多是因為房屋沉降過大,造成外牆裂縫才漏水。 ◎開盤的時候售樓處會有許多4、50歲的 ... 於 sheuefun.pixnet.net -

#39.聞大量單位閒置劏房戶怒斥嘥資源 - 東方日報

一家3口居住於天台屋劏房單位的謝先生表示,現時居住的單位有漏水及鼠患問題,環境惡劣,得悉有多個特快閒置單位的消息後,他認為政府應盡快改裝成 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#40.新北市泰山區信華一街明日城-初日房屋(YC1094652) | 永慶房屋

明日城 -初日-社區介紹社區分為A、B、C、D共4棟,地上19樓地下4樓的社區,A棟規劃71~72坪雙併住宅,B~D棟規劃單層41~56坪4併住宅公共設施有交誼廳、會議室、健身房、 ... 於 buy.yungching.com.tw -

#41.合肥藍光時代紅街房屋漏水物業回復明日修讓業主今日拿盆接著

投訴內容:您好!我是藍光時代紅街的業主,15年在藍光買的房子今年6月拿到房子。剛拿到房子的時候看上去還行。可當真正開始裝修添置東西的時候會發現 ... 於 read01.com -

#42.地下室漏水別輕忽太嚴重恐危害大樓結構安全 - 雪花台湾

好房網News記者李彥穎/台北報導 民眾買下新房子,最怕的問題就是漏水,尤其是大樓地下室,如果長期漏水,不只會影響到健康,還會影響到建築物的牆體 ... 於 www.xuehua.tw -

#43.花80多萬購買的房子竟漏水,原來罪魁禍首是它,房主:空中花園!

網友:長春市民楊女士花了200多萬,在遠洋坎城小鎮買了一套新房,可最近她卻爲了這套房子找到了我們,她說房子的地下室從交房那天起,就每天往下滴水,爲 ... 於 ppfocus.com -

#44.ニュース - 北日本新聞

福島で除染土から漏水、外部流出 ... お取り寄せサイト 47CLUB · 新聞科学研究所 · これまでの「とやま お城探検隊」 · TOYAMATO "Think at home" · カルチャー教室. 於 webun.jp -

#45.買到「漏水屋」找嘸人賠? 專家指「關鍵一秒」避免賠大錢| 財經

買房即使是二手屋,也動輒千萬起跳,但若遇到房屋瑕疵時該怎辦?地政士全聯會副執行長蕭琪琳表示,買二手屋與預售屋、新成屋不同,沒有所謂的保固, ... 於 www.setn.com -

#46.广州万科尚城“漏水”尚未整改?万科:明日完成客户回访 - 腾讯

广州万科尚城“漏水”尚未整改?万科:明日完成客户回访,文/羊城晚报全媒体记者梁栋贤广州万科尚城精装房严重漏水事件被曝光后,万科16日深夜公开声明: ... 於 xw.qq.com -

#47.南齊書 - Google 圖書結果

此人便覺頤閒癢,明日癭還如故。 ... 崔慧景圍臺城,有一五色幡,飛翔在雲中,半日乃不見,眾皆驚怪,相謂曰:「幡者,事尋當硑覆也。 ... 荊州城內有沙池,常漏水。 於 books.google.com.tw -

#48.中古屋交易要注意賣方加「1條」漏水恐免責

換句話說,若房子交屋後五年內,若房屋發生漏水,買方是能夠依法要求賣方負 ... 著一句話「今日完銷,明日就後悔」,專家甚至預料第4季房市還會更熱。 於 house.yahoo.com.tw -

#49.天降冰锥子 - 全网搜

经事故鉴定,冰溜子是空调外挂机漏水所致。 法院判令空调厂家担责60%,物业公司担 ... 南方今日报价稳中有涨,实际成交稳定为主,明日报价稳定为. 於 sunnews.cc -

#50.數千萬林口新成屋鋁窗冒水珠,你能接受嗎? @ 青昀室內設計

經建設公司的判斷給我們的回覆是「這絕不是鋁窗漏水,是氣候冷熱溫差造成的 ... 蒙特里安、國富登峰、重揚官邸、元邦一景苑、明日城、中悅麗苑、竹城 ... 於 chinnyun.pixnet.net -

#51.【銳豐悅觀】前棟超高樓絕佳景觀視野全新未住大戶最超值附 ...

... 國家歌劇院、新市政中心、秋紅谷廣場零店面住宅區近老虎城、新光三越、大 ... 總太東方帝國,總太國美,總太明日,惠宇建設,惠宇天青,惠宇科博仰森, ... 於 bai760514.pixnet.net -

#52.拋售潮又要來啦!房市達人Sway直接點名「這5區」雷點通通列 ...

S大說,輕軌已經是淡水的嫌惡設施,而影城有打折才是利多,沒打折也無法吸引人來看 ... S大說,這些都是上網查就知道風評不是很好的建設公司,不斷傳出漏水、公設沒弄 ... 於 www.storm.mg -

#53.自來水全球資訊網-服務據點

24小時免費服務專線:1910(於台北市之本公司用戶用水諮詢,市話請改撥02-89780837,其他新北市地區市話可直撥1910。 本公司供水轄區未包含台北市、新北市永和、新店全部, ... 於 www.water.gov.tw -

#54.鄰居在房屋後院築起4米高牆!澳洲9旬華婦怒斥:欺人太甚

建築工人曾經把水抽到她的院子里,還說了句:『她根本不用水池。』她只得自己把水排掉。」 這棟豪宅的游泳池目前正在翻修,經常漏水,甚至漏進陸奶奶的 ... 於 www.huaglad.com -

#55.空房子漏水滲了鄰居一地鄰居:地板泡爛了該找誰賠?

買新房原本是一件開心的事兒,可市民華女士卻怎麼都高興不起來。前段時間,她在香港中路銀城大廈買了一套建於1992年的老房子,前段時間裝修的時候,卻發現 ... 於 kknews.cc -

#56.檢查漏水- NB九牛成人遊戲天堂

檢查漏水,台灣運彩網球,骰寶分析工具,大樂透8中5,六合彩9800,小精靈遊戲機台,刮刮樂代碼, ... 運動彩券行證號-NBA兩場推薦:解析洛城雙雄明日是否均能取勝? 於 jn596.com -

#58.明日城-天青-新北市泰山區 - 實價登錄比價王

明日城 -天青近一年實價登錄約38.5萬/坪,2021/12/03更新。有12筆待售房屋,位於新北市泰山區信華一街。提供明日城-天青實價登錄完整地址、待售房屋、議價率; ... 於 community.houseprice.tw -

#59.遠雄艾菲爾@大三房+車@三拍預計:704萬

... 及通常調查所得是否為輻射屋、海砂屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、 ... 八德房屋太平洋房屋政道加盟店政道法拍工業廠房桃園農地航空城農地區 ... 於 www.xn--hdsqcu30ew9l.tw -

#60.總太建設漏水好房網TV/漏水、爐渣屋好黑心 - Prdceg

總太國賓影城將於8月27日正式開幕,,,避雷針也出包總太現在不推豪宅了都推首購首購族要小心了! 好房網News記者黃靖惠/綜合報導. 買預售屋除了注意價錢,除了影城還有 ... 於 www.dogfordogbrnds.co -

#61.新上好房凤凰和熙二期地铁口高楼层万达金鹰旁无税急

佣金≤1.5% 南京欣城房地产经纪有限公司 南京欣城房地产经纪有限公司欣城地产宏图上 ... 年毛坯交付、外墙防水很好、几年下来没有任何漏水现象出现! 於 nanjing.anjuke.com -

#62.北台第三大重劃區GG了四戶認賠拼成交 - 好房網News

永慶房屋新莊中平直營店長呂國賢說明,「明日城」社區共4期大樓,一、二期建案以1~3房型,約莫21~44坪中小坪數,平均單價落34~36萬,總價落在950萬~ ... 於 news.housefun.com.tw -

#63.Yihai zhuchen - Google 圖書結果

心事雙子為洗上到社 漏水卷蛾德清蔡狀元崑瑞庚戌公車過 關照下拜日天场欲效身漢高山春又一年將將心{洛盡束風掀商二光於狀商界平爾會見中字城句云白髮但行囊有巨子某病 ... 於 books.google.com.tw -

#64.繡像東周列國全志: 23卷 108回 - Google 圖書結果

... 亂一片聲城起智伯從睡夢中驚醒趕來水已戏于队楊衣還認道巡視球庚偶然漏水印鑑筏當 貝 ... 韓虎魏縣從智訂約期於明日仅半决腿洩水你家只看水退為信便引城內軍權日出| m. 於 books.google.com.tw -

#65.[心得] 房子也會自己找主人...轉自PTT-home-sale板

第一次看房是新莊的明日城(一期) 婚禮經過,看到樣品屋就進去瞧瞧 ... 順便看看這間屋子有沒有漏水問題 難得,看了這麼多屋,爸媽也挺喜歡這一間的 於 b.bbi.com.tw -

#66.[青埔高鐵] 上城捷境(大樓)介紹 - 房屋情報

近青埔國小,步行可達周邊多公園綠地,休憩機能佳本案案名:誠佳建設、寶佳機構「上城捷境」大樓案基地位置:座落青商路1號基地面積:約748坪使用 ... 於 housenews96.pixnet.net -

#67.牆面漏水維修相關事宜@ 明日城-御風社區-宥安物業管理 - 痞客邦

Apr 19. 2014 11:18. 牆面漏水維修相關事宜. 560. 創作者介紹. 創作者明日城-御風社區的頭像. 明日城-御風社區. 明日城-御風社區-宥安物業管理. 10212018089. 文章標籤. 於 yufeng102189.pixnet.net -

#68.成家大璽漏水

【問答】成家大璽漏水第1頁。591為您提供成家大璽建案資訊:桃園市-中壢 ... 青埔大坪數建案明日朗朗PTT 青埔PTT 2019 住青埔好嗎明日朗朗ptt 宜誠新 ... 於 ammip.ru -

#69.新潤抗菌防疫社區治購屋居住痛點 - ETtoday房產雲

但老屋除了內裝、外觀、漏水等狀況需要砸大錢整修外,建築結構體還有耐用 ... 案有淡水新市鎮「新潤心苑」、大園航空城「明日莊園」、新北影視城「新 ... 於 house.ettoday.net -

#70.梅雨季看厝6點避開漏水屋 - 小寶的房市房事0922583777

臉書地產王梅雨季看厝6點避開漏水屋梅雨季來臨,想購屋的民眾別讓大雨澆熄看房的熱情,房仲業表示,梅雨季反而是看屋的最佳時機,因為最易讓漏水屋 ... 於 ledperson.pixnet.net -

#71.『看屋趣』五楊高架之楊梅不能下之X計畫傳佳明日城

X計畫傳佳明日城接近楊梅交流道. 號稱是近6千坪的造鎮開發. 看多了台北建案的高價,看到楊梅的X計畫只要398萬起,就頗為驚訝~. 0IMG_0949. 於 sunnybayhome.pixnet.net -

#72.【問答】櫻花建設漏水 2021旅遊台灣

總太明日位於台中市的黃金地段,毗鄰市區內各大主要景點。酒店提供完善的設施,讓您享受愉快的住宿體驗。您可在酒店內使用客... 0 評價 ... 於 travelformosa.com -

#73.杨行招商花园城朝南次卧合租租房价格信息 - 上海

上海自如网,为租客在宝山杨行招商花园城找到了合租住房,该房源的付款方式为押一付三,月租房价格非常便宜且无中介 ... 自如友家·招商花园城·5居室-02卧 ... 漏水保固, 於 sh.ziroom.com -

#74.空屋如廢墟還漏水? 避免買漏水屋雨季看屋正當時

地下室下雨?空屋如廢墟還漏水,桃園楊梅的明日之星社區裡頭的100多戶民眾,長期飽受淹水之苦,因為這裡每棟建築物[…] 於 key88.net -

#75.12期-中古屋-新成屋-預售屋-買賣房屋請找 陳松銘 - 隨意窩

201203181901❤設計師把我家35年又漏水的老公寓變成峇里島精品飯店了❤(西屯中科逢甲十二期中古屋新成屋預售屋買賣房屋請找➽阿銘0989638817). 於 blog.xuite.net -

#76.[情報] 新成屋下雨天屋況 - PTT 熱門文章Hito

2 F →zeroyaking: 以前買中古屋怕漏水現在花大錢買新屋也要怕. ... 20 F 推jiern: 通常漏水房住戶大多不願po網免得影響轉手房價有人po其 08/02 22:39. 於 ptthito.com -

#77.聊斋大圣人 - Google 圖書結果

李修远道:“放心,明日金陵城就会传开一个消息,三位总兵泛舟游江,不幸船舱漏水,坠入江中淹死了,游击将军李修远下令援救,奈何最后只打捞起了三位总兵的尸体。 於 books.google.com.tw -

#78.交通 - 香港經濟日報hket.com

【暴雨成災】 多區嚴重水浸地鐵漏水驚見小噴泉及瀑布奇景. 專題影片 ... 【2元乘車優惠】1961年出生明日起可申請樂悠咭可透過八達通App或郵寄申請【附詳情】. 於 service.hket.com -

#79.金馬最佳動畫長片《廢棄之城》獲好評明日全台上映 - 臺中市政府

獲台中市影視發展基金會獎勵補助,由導演易智言執導、李烈監製動畫電影《廢棄之城》不僅榮獲第57屆金馬獎最佳動畫長片,並履獲國際上各大影展獎項 ... 於 www.taichung.gov.tw -

#80.國賓大悅漏水

房子最怕遇到漏水,不僅破壞裝潢還會衍生壁癌、潮濕、黴菌等問題。 ... 華國行銷企劃部總監伍允嘉[大園]新潤明日莊園|萬坪公園X雙語學區X雙湖畔,獨 ... 於 trooperalkmaar.nl