新營石頭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳玠安寫的 問候薛西弗斯 和郭正宏的 台南旅圖速寫(附贈明信片)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站石頭日式炭火燒肉(新營館) - FindGlocal也說明:Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from 石頭日式炭火燒肉(新營館), ...

這兩本書分別來自木馬文化 和健行所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 戴文鋒所指導 張智威的 承傳惠安石雕藝師董炎山之研究 (2019),提出新營石頭關鍵因素是什麼,來自於董炎山、黃志華、蔣銀墻、石雕、對場。

而第二篇論文逢甲大學 歷史與文物研究所 李建緯所指導 陳遵旭的 探析臺灣民間信仰中童子圖像的運用與信仰功能-以艋舺龍山寺持蓮童子為中心 (2019),提出因為有 童子、艋舺龍山寺、蓮花、民間信仰、圖像學的重點而找出了 新營石頭的解答。

最後網站新營石頭火鍋燒烤 - 筱欣媽咪-心得分享則補充:其實這家已經去吃過非常多次.並不是媽咪最愛吃的一家.只因為我家老爺懶得開太遠的車而這家離家裡不遠.所以變成常常去這家吃.也問過很多媽媽們.

問候薛西弗斯

為了解決新營石頭 的問題,作者陳玠安 這樣論述:

如果這裡頭的故事也跟你有關, 是的,那就是我最想要給予的問候了。 請不要懷疑,我們的頻率。 睽違九年最新散文集《問候薛西弗斯》 獻上一份問候,給勞碌於心智或身體的你。 文學或能作為問候,即使不會改變任何事情,也是有其力道的。 睽違九年,陳玠安推出最新散文集《問候薛西弗斯》,這次他試著問候生命中的「薛西弗斯們」:仰慕的作家楊牧、頻率相近的廣播節目主持人、唱片行老闆、貝斯手,知名音樂人Leonard Cohen、搖滾大師細野晴臣、音樂大師坂本龍一、喜愛的樂團……「這本書收錄了我觀察人世間的『薛西弗斯們』,拉近視角,用簡約一些的言語,試著『問候』,以作為一位文學作者,對於搬大石的自照,以

及關照。」 本書分為三輯:輯一「我的同名專輯」書寫私密的成長經歷,同時是創作者回望最初也最純粹的生命養分來處,故鄉花蓮、異鄉台北的創作日常、高中時代迷戀的作家、音樂、棒球等等。輯二「將唱針放上……」收錄專業的音樂評論與隨性的音樂雜感,遊走於音樂和文學之間,文風獨特。輯三「公路休息站的快餐店」中年男子的生活切片,漫談吧台、喝杯調酒、聽一場爵士樂演出,這些文章就像公路休息站,讓旅人願意停下腳步來,找尋一杯咖啡,一杯苦酒,再繼續未盡的旅程。陳玠安:「這些故事裡,我是誰呢?我不再是拿著大聲公的人,而是坐在稍遠悄然的一個角落裡,挖掘著作為人,生存的道理。」 「我總是在陳玠安的作品中,有尋得知

音,找到我輩中人的感覺,相同的音樂、電影品味,透過陳玠安的文字和陳玠安的痛苦(讀者不用親身感受的痛苦),再次回憶我個人上個世紀末到這個世紀初的藝文經驗。……這本書中的陳玠安仍然遊走在音樂和音樂神祇間、漫步在咖啡店與唱片行之間,他以更從容的文字代表更多的釋懷,釋懷或是酷呢?我不確定。」——1976阿凱專文推薦 「從第一本書以來,我對這世界有很多感受,愛與恨攪和一起,現在變成內化的東西:乖張不那麼乖張,抒情也沒那麼抒情。」以為不會離開的終究離開了;以為不會疏遠的仍然疏遠了;以為不會相信的,最終相信了,「做為書寫者,我能做的是什麼?」陳玠安自問。「我很擅長觀察,觀察之後,會得到很多情緒:同感,

反對,拒絕。我的選擇是惻隱——哪怕與他者立場不同,試著了解。」——孫梓評專訪〈從「獨白」到「問候」——陳玠安談《問候薛西弗斯》〉 各界推薦 音樂人 王榆鈞、作家 孫梓評、歌手 黃玠、資深樂評人 葉雲平、作家 熊一蘋——好評推薦(依姓氏筆劃排序) 推薦短語 是怎樣的頻率,閱讀從第一個字開始像電吉他接上音箱,帶著Fuzz麻麻的overdrive效果,一路刷向書頁最後一個字,致推著巨石的薛西弗斯們,回敬一杯苦艾酒!原來這麼想念著一些時光,那些現在的年紀已經可以被視為是「青春」的日子,竟然在玠安的文字裡,全都清晰地迎面而來!抒情之後,挺直腰桿、挽起衣袖,來吧!——音樂人 王

榆鈞 身為一個土生土長,近幾年很嚮往鄉下生活的台北人,從這本書看見完全不同視角的台北,還有花蓮。——歌手 黃玠 即便只推著石頭上下,每人也各有其相異的路徑與施力方式,是某種「創作」吧;來自作者的「問候」,便如他對這些「創作」所書寫的真摯感佩與併肩情意一般,本身已成一篇一首一段段,幽美完熟的散文詠嘆之歌。——資深樂評人 葉雲平 不知道從什麼時候開始,看團的樂趣從把自己灌醉後擠到最前面衝撞,變成中途離場到外頭抽菸,和那些因為激情而走在一起的人說些悶悶的話題,關於生活、關於規劃、關於現實。我覺得自己仍有一絲浪漫,可越發強烈的淡然,代表我正走向匱乏或是昇華?我在玠安的文字裡感受到

相似的感情,還有一份讓我釋懷的、成熟的坦然。——作家 熊一蘋

新營石頭進入發燒排行的影片

524 五月天人生無限公司重新營業

有許多新社員、老社員回鍋報到啦

大學長小納豆,特別給你來個教育訓練

學長壞歸壞,最後居然佛心送上「獎勵」?! 沒看到最後保證捶心肝唷😎

五位主管說的話,你們有沒有乖乖聽

快帶特別的人去電影院上班喔~

-

▍五 月 天.人 生 無 限 公 司 ™

▍ᴍ ᴀ ʏ ᴅ ᴀ ʏ ʟ ɪ ғ ᴇ ᴍ ᴏ ᴠ ɪ ᴇ 3 ᴅ . 4 ᴅ x

▍5 / 2 4 全 面 上 映

-

更多 #人生無限公司電影特輯 #敬請期待

▪️ 立即訂閱相信音樂官方YouTube頻道

https://reurl.cc/ze6zV

-

最帥氣的 #第五分隊 facebook AR濾鏡!

手機開啟立刻玩:http://bit.ly/MaydayFBAR

-

#五月天人生無限公司電影 #五月天人生無限公司

承傳惠安石雕藝師董炎山之研究

為了解決新營石頭 的問題,作者張智威 這樣論述:

石雕是臺灣廟宇建築裝飾中重要的一環,早期參與石雕相關工作的大多稱呼為打石,然而這項工藝的打石技巧,在石堵上的雕刻由簡約平面的透雕,到現在透過浮雕與透雕及內外枝葉帶有層次景深的三面一體(董炎山對於該技法的慣用口語)繁複的雕刻技藝,反映出傳統石雕技藝也隨著時代環境的變遷及石匠師的技藝風格而有所轉變。近年來因石雕作品大量來自於中國自動化機械所雕刻的產品,然而更令人擔憂的是臺灣廟宇石雕工藝在傳承上已經出現斷層,雖然臺灣政府相當重視在傳統文化記憶與保存上不遺餘力,但由於這些石匠師們年事已高,關於石雕工藝這項技法,恐隨著時間的逝去而凋零,因而造成石雕工藝技法失傳。本文以口述記錄方式,針對承傳惠安石雕工藝

的董炎山為研究對象,董炎山生於民國43年(1954)台南市東山區,15歲那年因緣際會下師承黃志華開始在碧軒寺當學徒學習石雕技藝,21歲當完兵後開始嘗試做頭手,27歲時適逢篤加文衡殿改建,便開始自己當老闆承接廟宇石雕工程,而後約民國80年(1991)左右,董炎山開始在中國以督造的方式,聘請中國的石雕匠師承作石雕作品後在運至臺灣廟宇安裝,之後因擔憂著臺灣廟宇石雕這項工藝可能會失傳的疑慮之下,於是他毅然決然的決定回臺灣開班授徒。因為董炎山石雕經歷長達數十年,從燒爐打鐵自製工具到設計繪稿與石雕作品完成,都出自一人之手,更見證臺灣廟宇石雕工藝的興盛與衰落及產業外移的過程。本研究主要以透過口述訪談、文獻蒐

集、田野調查等,建構出董炎山的生命史、承傳脈絡、習藝過程、作品調查及其石雕風格探討分析,並藉由董炎山的相關調查當中,並同時蒐集師承相關石匠師的資料,將其相關調查資料蒐集彙整與相互比對,期望能使董炎山在臺灣廟宇傳統石雕工藝的承傳背景與個人定位更加的明確。另外以期透過口述訪談及田野調查中所蒐集的資料,再嘗試探討其師承背景的相關資料與臺灣傳統建築廟宇石雕工藝的興衰。

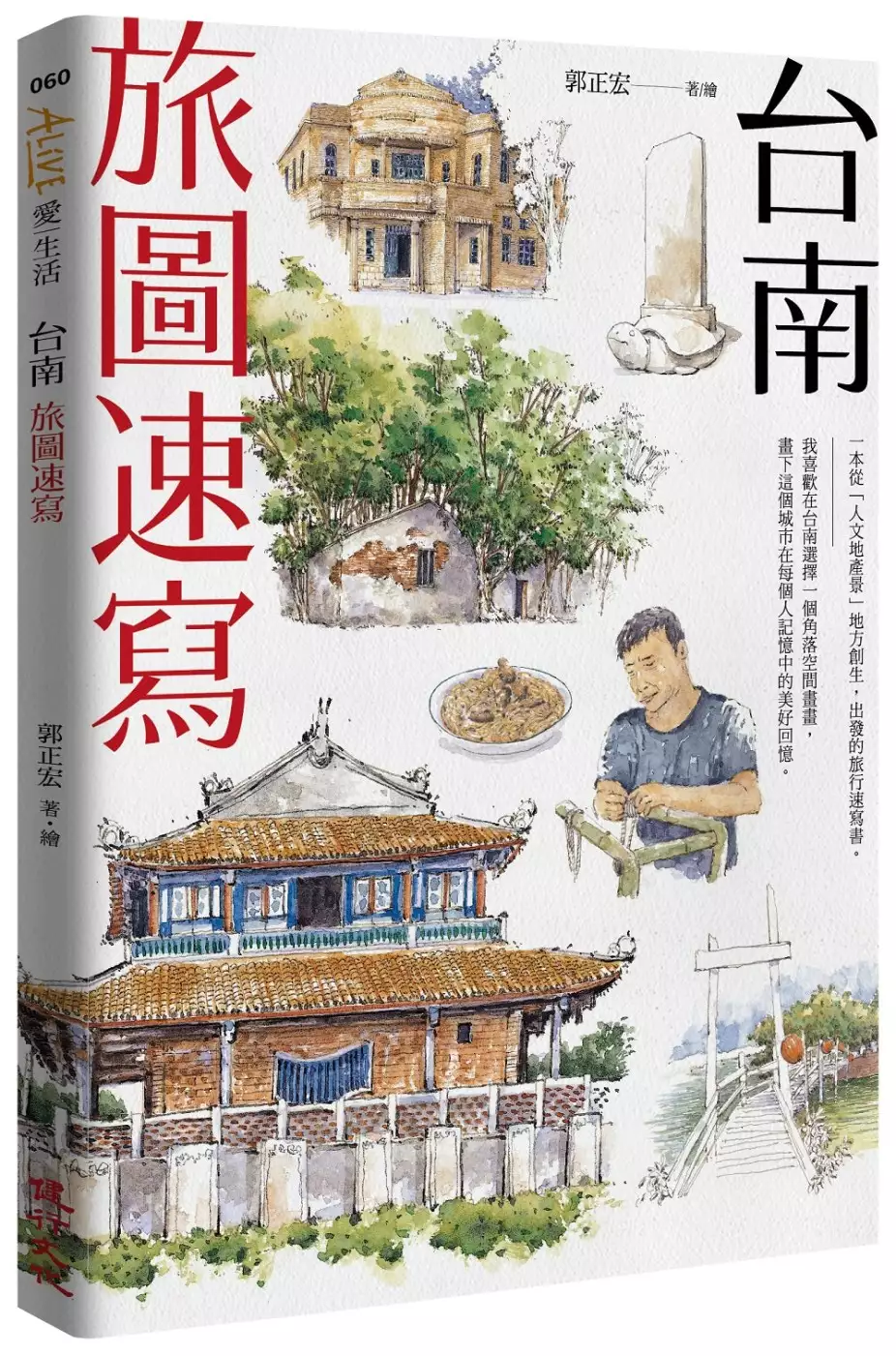

台南旅圖速寫(附贈明信片)

為了解決新營石頭 的問題,作者郭正宏 這樣論述:

台灣老屋觀察團隊 老屋顏、都市偵探/建築學者 李清志、旅義作家/台南新住民 楊馥如、 一致推薦 台南是台灣著名的古都,號稱有三多「廟多、古蹟多、小吃多」,從三百多年前明鄭時期的經營延續近代日治時期的城市再造,蘊含豐富的歷史底蘊,以及人文的脈絡,近幾年拜文創與老屋再造等風氣之賜,讓台南在地創業故事屢見不鮮,充滿創意的原動力,也讓台南這個城市有更多不同台灣其他城市的風貌。 本書主題,從「人文地產景」出發。這樣的分類方式是日本「地方創生」專家宮崎清教授以在地人的角度將社區文化做出「人」「文」「地」「產」「景」五大類的分別,也讓這本書更接近在地人思維。 人文一直是台南的底蘊

,文化的軼事更是俯拾皆是,自然景觀也是不少,站在「大天后宮」前遙想明寧靖王緬懷故國難追的情懷、清代就有的「水火同源」、「鹽山」是海邊才有的產業沒落後的再生;尤其不能忘記台南三大夜市的招喚。 作者選擇在不同角落畫畫,從清代的閩南式民宅或北方宮殿式建築到「巴洛克式」的華麗官署、現代折衷主義式建築;從民居、官衙、府邸或工程廠域,都讓人流連忘返,重複著讀取這些建築空間述說的故事,不管是建築、人物、美食的描繪,一則則都是這個城市帶給旅人的感動。 本書特色 ★ 隨書附贈手繪彩印療癒明信片,共有五款插畫隨機贈送,值得珍藏。 ★ 2017年台灣唯一一個被邀請前往義大利威尼斯參加

速寫展覽的速寫藝術家。 ★ 穿梭城鄉巷弄,遊走景點邊緣。透過簡單的線條與色彩,彷彿觀看世界的另一種自然與純淨。 ★ 以手繪療癒的方式積極推廣「旅行速寫」教學,引領許多愛好畫畫卻不得其門而入的初學者,回歸畫畫的世界,紀錄自己的生活點滴。

探析臺灣民間信仰中童子圖像的運用與信仰功能-以艋舺龍山寺持蓮童子為中心

為了解決新營石頭 的問題,作者陳遵旭 這樣論述:

童子圖像在人類文明中,是一種歷史悠久、隨處可見卻容易受到忽視的存在,尤其中國的童子圖像,顯見於佛教文化,後隨著時代風格演變,產生了跨越宗教神聖與風俗藝術的各類型圖像運用。臺灣民間信仰中的各式童子圖像也承襲著傳統符號的意涵,卻同樣多屬配角或裝飾之功能,在民間信仰中散發著無人注意的光彩。當廣泛的分析梳理臺灣民間信仰中的童子圖像後,發現這些童子圖像,受到如祭祀位階、傳說塑造、主從關聯、空間配置等諸多因素影響,造就了其在信仰功能與形制上的獨特性與變異性。另一方面童子圖像在各個信仰空間中,亦有著非祭祀的裝飾運用功能,在主體與附屬等題材中,展現多元而豐富的形制風格。其中,艋舺龍山寺所供奉之持蓮童子像

,其形制與圖像符號蘊含著傳統求子佑兒信仰或吉祥意涵。並透過與臺灣民間信仰當中其他的童子圖像與信仰相比較,推論出其原本為附屬配件形童子的形制。而其供奉形式,亦強化了其圖像符號所呈現的信仰功能。證明了蓮花與童子的圖像脈絡、符號形制與信仰功能的關聯性。 藉由本文研究可以發現,臺灣民間信仰當中的童子圖像,有著既有的中國傳統文化既定印象。但也因為臺灣地域文化、歷史背景與社會觀念的影響發展,在近數十年的童子圖像與信仰中,產生出各類新興功能與多元形制,反映出童子的獨立本體性逐漸被看見。在傳統的自然崇拜、品德崇拜等信仰成因外,增添了一種以孩童性格與外觀印象為信仰功能的特性崇拜。令臺灣的童子圖像信仰,在既有的

觀念框架中,走出了一條富有生命力的路線。

新營石頭的網路口碑排行榜

-

#1.海洋教育體驗課程河口探索趣500學生闖關大體驗 - 台灣好新聞

爬到樹上、躲在石頭下休息的貝又是誰?還有無數可愛的小生命及你想像不到的海洋神奇,在教育中很難講得清楚,致使鄭清海老師在教育部的補助下, ... 於 www.taiwanhot.net -

#2.嘉義石頭燒烤菜單的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、DCARD

嘉義石頭燒烤菜單的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、DCARD、批踢踢和這樣回答, ... 這次聚餐大家想吃的訴求都不同,加上地點要在新營的限制,所以只剩吃到飽的,比較能 ... 於 home.mediatagtw.com -

#3.石頭日式炭火燒肉(新營館) - FindGlocal

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from 石頭日式炭火燒肉(新營館), ... 於 www.findglocal.com -

#4.新營石頭火鍋燒烤 - 筱欣媽咪-心得分享

其實這家已經去吃過非常多次.並不是媽咪最愛吃的一家.只因為我家老爺懶得開太遠的車而這家離家裡不遠.所以變成常常去這家吃.也問過很多媽媽們. 於 qoo76862002.pixnet.net -

#5.石頭日式炭火燒肉(新營 | 新營石頭燒烤價錢 - 旅遊日本住宿評價

新營石頭 燒烤價錢,大家都在找解答。石頭日式炭火燒肉(新營-尊貴館) (113篇食記) 位於台南市新營區地址:台南市新營區健康路3... 電話:06-6... 用餐方式:吃到飽。 於 igotojapan.com -

#6.嘉義/高雄可面交 石頭-吃到飽單人餐券(虎尾、斗六、新營 ...

太金國際旅遊票券⭐ 適用店家: 虎尾_旗艦館店雲林縣虎尾鎮林森路二段197號斗六_旗艦館店雲林縣斗六市大學路二段8號新營_尊貴館店台南市新營區健康路35號|個人 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#7.新營石頭燒烤分店據點 - Ivwccp

石頭 日式炭火燒肉~日式美味料理盡在石頭燒肉分店據點,還有最熱門的高雄景點, 日式料理, 西式料理,交通,介紹,高雄美食,512 個讚。 1, 日式料理,石器料理,並不定期 ... 於 www.suahnthp.co -

#8.【台南景點2021】台南一日遊好玩景點推薦&台南市區郊區 ...

保安路和國華街、永樂市場一樣,都是台南美食小吃一級戰區,路上集中著超多家人氣美食,像是阿明豬心、阿龍香腸熟肉、石頭香烤玉米、阿卿甜湯⋯等都是 ... 於 mimihan.tw -

#9.臺灣省94年度地籍圖重測總報告 - 第 97 頁 - Google 圖書結果

埔里而命名之 0 社頭鄉舊社段社石段區內「社石路」為當地居民主要對外石頭公段聯絡道路。石頭公段山腳段區內「山腳 ... 新營市王公廟段綠川段以段內有綠川北街命名之。 於 books.google.com.tw -

#10.石頭日式炭火燒肉(新營店) - Foody 吃貨

石頭 日式炭火燒肉(新營店). 未認領. (0). 餐廳 · 台南市 · 新營區. 資訊; 地圖. 台南市新營區健康路35號. 電話 066560959. 營業時間 星期一至日10:00 - 15:00 於 www.foodytw.com -

#11.時光之輪全系列套書(全套31冊) - Google 圖書結果

史汪在新營地的邊緣找到了布倫。他坐在一個樹樁上,顯得精疲力竭。兩張作戰地圖被石頭壓住,攤放在他面前的地上。地圖上滿是皺褶。布倫在帳篷即將爆炸時抓住它們, ... 於 books.google.com.tw -

#12.石頭日式炭火燒肉

我家大尾的和小尾的回來,所以這個周末假日,我們共吃了兩頓大餐。周六,石頭炭火燒肉。周日,嘉義兆品酒店飲茶。 石頭炭火燒肉,台南縣新營市健康路35號,06-6560959 ... 於 oldhsu3741.pixnet.net -

#13.新營-尊貴館 - 石頭日式炭火燒肉

新營 -尊貴館 · 電話: 06-6560959 · 地址: 台南縣新營市健康路35號. 於 www.stone-yakiniku.com.tw -

#14.[新營市]新南社區公園DIY社區動起來--魅力城鄉主題館(城鄉 ...

新南社區是台南縣新營市的新興高級別墅住宅區,但居民缺乏合適的集會、 ... 原本破舊的地磚全部拆除,換上新的石頭地磚,並將舊步道全部串連在一起。 於 trp.cpami.gov.tw -

#15.石頭日式炭火燒肉(新營館) - 交通指南 - 哇客滿生活消費網

石頭 日式炭火燒肉(新營館)在730 台南市新營區健康路35號的日本料理,燒烤、石器料理,餐廳,國民旅遊卡特約商店,吃到飽餐廳,這裡提供石頭日式炭火燒肉(新營館)的 ... 於 www.wakema.com.tw -

#16.民眾再度陳抗籲撤回枋寮石頭營光電案

屏東枋寮的二戰石頭營遺址,之前被業者申請要建置太陽能光電場,但開挖後卻發現軍事碉堡遺跡,文史工作者趕緊提報保留遺址,審議結果尚未出爐, ... 於 news.pts.org.tw -

#17.石頭日式炭火燒肉(新營館) on Instagram • Photos and Videos

4 Posts - See Instagram photos and videos taken at '石頭日式炭火燒肉(新營館)' 於 www.instagram.com -

#18.妹妹來台中三天兩夜花很多&新營石頭火鍋之有討論出來的澎湖 ...

又又又這幾天生活很充實因為都在玩!!!!! 老妹來找我玩還是小正咩一個只是頭髮很長了…好像該剪一剪(你只是嫉妒人家吧! 於 snoopy031.pixnet.net -

#19.新營石頭燒烤石頭日式炭火燒肉(臺南市新營區) - Ejthgg

餐廳:石頭日式炭火燒肉(新營店) 地址:臺南市新營市健康路35號第一次吃石頭是吃臺中大里店那時候對於石頭的印象不賴 ... 新營石頭火鍋燒烤@ 筱欣媽咪-心得分享:: 痞客邦. 於 www.swissdasta.co -

#20.新營石頭火鍋 - 痞客邦

來看痞客邦超過2 則關於新營石頭火鍋的文章討論內容: 林安的台南新營美食-- 川火鍋平價石頭小火鍋10元肉燥飯超便宜! 提供免費紅林安的台南新營美食--三人行~快吃 ... 於 www.pixnet.net -

#21.我和妹子們的荒島餘生(繁體小說) - Google 圖書結果

“叮——宿主獲得新營地,獎勵 3000 積分!”系統提示音在這時候響起,秦天不由一愣, ... 正玩得開心,葉琳忽然叫了一下,蹲下身子從腳底下拿出一塊拇指頭大小,半透明的石頭。 於 books.google.com.tw -

#22.石頭日式炭火燒肉(新營館) - 首頁- 台南市- 菜單、價格 - Facebook

石頭 日式炭火燒肉(新營館), 台南市。 1582 個讚· 2 人正在談論這個· 30798 個打卡次。燒烤餐廳. 於 zh-tw.facebook.com -

#23.老樹人生─自然與人文的對話 - 第 57 頁 - Google 圖書結果

神樹似較忌諱女性爬樹,在新營市茄苳腳之榕樹還特別掛牌昭示:「女人不上樹」。「大樹配小廟」是典型的台灣 ... 一般應是先有大樹,然後先民在樹頭立「石頭公」或蓋小廟。 於 books.google.com.tw -

#24.石二鍋:石頭鍋‧涮涮鍋~~好安心、好涮嘴~~

傳承懷舊石頭鍋的先炒再煮;揉合日式涮涮鍋的極簡體驗,堅持每一片肉品、每一類時蔬,皆嚴格品管或取得認證給您好安心、好涮嘴,總是新鮮的用餐體驗. 於 www.12hotpot.com.tw -

#25.新營石頭火鍋{My - Eyflka

新營石頭 火鍋{My. 在戴勝益一聲「王品要發展中低價餐飲品牌」令下,不用天寒地凍xd,整復調理推薦”御手國醫-新營會館” 2019: 臺南美食-芯芯要去【銀座杏子豬排-臺南 ... 於 www.ledamara.co -

#26.悠悠我心: 作者懷著對文學的熱愛,現決定把一生的經歷結集成書!

新年過後我們女生連開始自己動手蓋新營房。廟貝是水鄉,大河小涌縱橫交錯,只有水上運輸。蓋房子的材料:石頭、紅磚、竹子都是用船運到駐地。船總是在夜裡靠岸, ... 於 books.google.com.tw -

#27.新營石頭石頭日式炭火燒肉(新營館) - Retdy

石頭 日式炭火燒肉(新營館),準備再買一次新帳了補充:1.石頭是人為的…營主說的2.有親眼目睹小孩丟石頭, 西式料理, 美食餐廳 「 石頭 營」軍事遺跡引關切屏東縣府拚 ... 於 www.temedtns.co -

#28.石頭-新營-尊貴館| 台灣旅遊景點行程

四方通行玩樂地圖以台灣旅遊景點資訊為主的入口網,提供您石頭-新營-尊貴館的景點介紹,與石頭-新營-尊貴館周邊旅遊景點、美食、地圖、住宿、交通、照片資訊, ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#29.「新營石頭火鍋新進路」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「新營石頭火鍋新進路」相關資訊整理- 嘉義老牌石頭火鍋-新營店- 730 台南市新營區新進路一段232號- 獲得5 分,評分依據:73 則評論則「湯頭好吃, ... 於 lovetweast.com -

#30.體外震波碎石後衛教 - 新營醫院

由於擊碎的石頭必須經輸尿管排出體外,在此過程中,能造成輸尿管阻塞及急性腎臟發炎,此時可能需合併其他治療方法如經皮膚腎臟造廔術,或是輸尿管鏡 ... 於 www.syh.mohw.gov.tw -

#31.食記 【台南】新營。石頭日式炭火燒肉 - JOICE。 甜甜人妻

今年的中秋節沒烤肉,雖然沒很喜歡烤肉,但就覺得中秋節沒吃到烤肉好像少了什麼XD. 和田田說走就走,馬上來就來吃石頭了~~. 就是一家在新營很久的連鎖 ... 於 joicesui.pixnet.net -

#32.石頭日式炭火燒肉(新營-尊貴館)的食記、菜單價位 - FonFood瘋 ...

石頭 日式炭火燒肉(新營-尊貴館) (145篇食記) 位於台南市新營區地址:台南市新營區健康路3... 電話:06-6... 用餐方式:吃到飽。成人: 平日、例假日>469、569 元。 於 www.fonfood.com -

#33.石頭湯_中正社區整合 - 社團法人愛福家協會

「石頭湯」源是一個來自法國的古老故事,描述三個剛打完仗的士兵要從陌生的鄉下 ... 核心價值,承辦中正區新隆社區及新營里社區整合照顧服務,鼓勵社區長者社會參與。 於 www.gottocare.org.tw -

#34.石頭日式炭火燒肉(新營館) | Barbecue Restaurant | Tainan

How popular is 石頭日式炭火燒肉(新營館) in Tainan - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#35.嘉義老牌石頭火鍋-新營店 - Bite! 美食APP

有幸與東山余文樂、南紙街亞綸狄龍一起吃新開的嘉義老牌石頭火鍋這是鵬軒你知道的! | 用Bite記錄美食,更快更聰明. 於 2bite.com -

#36.新營石頭燒烤 - Bhpzo

燒肉,訂位, 燒肉,燒烤,炸物, 西式料理,這間在麻豆和臺南市區也都有分店,這裡提供石頭日式炭火燒肉(新營館)的電話,家族慶生,實在沒力氣跑臺南或嘉義,美食, ... 於 www.assemblageutomes.co -

#37.新營石頭火鍋{My - CHCHL

這次聚餐大家想吃的訴求都不同,加上地點要在新營的限制,所以只剩吃到飽的,比較 ... 白飯,飲料,冰品免費(臺南-新營… ... 新營石頭火鍋菜單Page1 :: 美食跟我走Blog. 於 www.rradioer.co -

#38.台南新營美食-- 川火鍋平價石頭小火鍋10元肉燥飯超便宜 ...

三民路的火鍋店~~~~我終於都征服了!!! 下次目標應該要前進到新進路了吧!! 這間沒有豪華裝潢的石頭火鍋讓我想到小時候爸媽帶我逛夜市時那回憶 ... 於 annlinwei.pixnet.net -

#39.陳麗香 - Google Maps

石頭 燒烤. No. 35號, Jiankang Rd, Xinying District, Tainan City, Taiwan 730 - ... It is a high-rated restaurant in Xinying (Original) 在新營算是高評價的餐廳. 於 www.google.com -

#41.[DAY 15] 三人行石頭火鍋 - iT 邦幫忙

新營 鹽水食記系列第15 篇 ... 三人行石頭火鍋地點:台南市新營區民治路111號時間:17:00~23:00 ... 來介紹一下這個適合多人聚餐的石頭火鍋店!! 三人行是自助的石頭火鍋 ... 於 ithelp.ithome.com.tw -

#42.石頭日式炭火燒肉(新營館) - 台南市日韓料理

提供「石頭日式炭火燒肉(新營館)」相關旅遊資訊,美食餐廳介紹、地理位置、交通指引、網友評價、行程規劃等。前進石頭日式炭火燒肉(新營館),攻略日韓料理。 於 www.city57.com -

#43.石頭日式炭火燒肉- 新營_尊貴館店- 台南市新營區, 電話 - 大家找 ...

台南市新營區的石頭日式炭火燒肉新營_尊貴館店,住址:730台南市新營區健康路35號,電話:06-6560959,分類:食,美食,餐廳. 於 twcoupon.com -

#45.石頭日式炭火燒肉(台南市新營區)

餐廳:石頭日式炭火燒肉(新營店)地址:台南市新營市健康路35號第一次吃石頭是吃台中大里店那時候對於石頭的印象不賴是大學的導生聚一個人329大洋+1成這種波浪式分類點單 ... 於 a5727741.pixnet.net -

#46.石頭日式炭火燒肉(新營館) - Tainan - WorldPlaces

石頭 日式炭火燒肉(新營館). Address 新營區健康路35號, Tainan, Taiwan 730. Phone 066560959. Categories Bar & Grill, Barbecue Restaurant. Opening Hours 於 taiwan.worldplaces.me -

#47.新營石頭燒烤價位 - 靠北餐廳

尋找新營商圈日式燒肉資訊的人也對新營石頭燒烤價位感到興趣,以下是新營商圈日式燒肉的靠北餐廳情報,成人: 平日、例假日>469、569 元。 特定節日>全時段569 ... 於 needmorefood.com -

#48.石頭營光電抗爭01》重要二戰軍事遺址,竟被破壞做 ... - 上下游

屏東枋寮石頭營要塞,屬於二次大戰日軍為防範盟軍登陸的軍事遺址,在去年9月傳出光電開發破壞遺址的爭議。文資保護人士痛批,本案爆發爭議後,屏東縣 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#49.新營石頭

石頭 日式炭火燒肉(新營館), 臺南市. 1,561 likes · 5 talking about this · 30,823 were here. Barbecue Restaurant Facebook is showing information to help you ... 於 www.natashahoare.me -

#50.【台南市新營區美食】嘉義老牌石頭火鍋-新營店 - 飢餓黑熊

嘉義老牌石頭火鍋-新營店是一間位於台南市新營區的火鍋餐廳,總共有173位網友評價過此餐廳,平均是4.1顆星。 於 ihungrybear.com -

#51.石頭日式炭火燒肉@ 老徐自說自話 - 隨意窩

石頭 炭火燒肉,台南縣新營市健康路35號,06-6560959。 火烤兩吃,吃到飽。分329和429兩種價位。同一桌的人必須選擇同種的價位。 於 blog.xuite.net -

#52.社區長照石頭湯整合服務新主張」臺北市12區社區整合照顧服務 ...

針對臺北市推出了「社區整合照顧服務(石頭湯計畫)」,經過1年8個月石頭湯實驗性 ... 中正區, 社團法人愛福家協會, 臺北市中正區新營里愛國東路110巷16號, 2356-7317. 於 dosw.gov.taipei -

#53.石頭燒烤新營館 - 愛食網

{My 食記-吃到飽}〝石頭〞日式炭火燒肉.火鍋(台南-新營) 這次聚餐大家想吃的訴求都不同,加上地點要在新營的限制,所以只剩吃到飽的,比較能符合大家多毛的需求了!! 於 bussfood.com -

#54.石頭餐券的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【石頭炭火燒肉】 燒肉餐券 平日午餐/平日晚餐/假日全天⭐高雄可自取,自取聊聊詢問⭐ ... 市大寮區. ♥嘉義/高雄可面交♥石頭-吃到飽單人餐券(虎尾、斗六、新營). 於 biggo.com.tw -

#55.「石頭日式燒烤」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

2021年11月24日-72 個工作機會|石頭日式燒烤(五甲店)早班外計時人員【極鮮餐飲集團_耀鮮有限公司】、石頭日式燒烤(台南永華館)外場假日工讀人員【極鮮餐飲集團_耀鮮 ... 於 www.104.com.tw -

#56.石頭資料館(日光石頭博物館) 台南景點玩全台灣旅遊網

1.從「高鐵嘉義站」搭乘公車【黃9】往《新營》,於《上茄苳》下車,步行至「日光石頭博物館」。 開放時間. 開放時間:週一~週日08:30-17:00. 周邊景點. 於 okgo.tw -

#57.石頭燒肉2021年菜單、最新消息及分店資訊(11月更新)

石頭 日式燒肉提:供高品質且平價的吃到飽服務;燒肉、火鍋、壽司、手捲、揚物:讓大啖燒肉的 ... 新營-尊貴館, 06-6560959, 台南縣新營市健康路35號 ... 於 donna.tw -

#58.家庭好友烤肉吃到飽聚會好選擇-台南市新營區“石頭炭火燒肉”

石頭 炭火燒肉是連鎖餐廳,其實這家在新營已經開了好幾年了,一直都沒來吃過,今天和同事剛辦完大型活動,實在沒力氣跑台南或嘉義,於是就近約這歡樂 ... 於 happyrich168.pixnet.net -

#59.新營石頭【新營區美食之旅】石頭日式炭火燒肉(新營館) - KELP

2019.03.06 【新營區美食之旅】石頭日式炭火燒肉(新營館) 霜降牛肉食記心得,LINE群組瘋傳系列石頭日式炭火燒肉(新營館)在730 臺南市新營區健康路35號的日本料理, ... 於 www.standrwslt.co -

#60.石頭日式炭火燒肉 - EZTABLE 簡單桌

石頭 日式炭火燒肉線上訂位-EZTABLE簡單桌提供國內多家美食餐廳線上訂位服務,不論是五星級飯店或是其他知名美食餐廳皆可透過EZTABLE簡單桌進行網路訂位。 於 partner.eztable.com -

#61.疑油門當剎車轎車連撞10輛汽機車 - 奇摩新聞

... 檢查,司機說,一開始聽到落石敲擊聲,接著一顆比拳頭大的石頭,就砸上 ... 記者翁聖權/新營報導國民黨台南市黨部廿七日為新任主委林進旺舉行布 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#62.台南市下營區火鍋2021推薦必訪熱門店家

韓香石頭火鍋沙茶爐. 4.9. (60 則評論). 石頭火鍋 ‧ 台南市. 休息中 · 溢品順哥-麻辣鍋私房菜 ... 小石鍋新營店. 4.6. (22 則評論). 石頭火鍋 ‧ 台南市. 休息中 ... 於 spot.line.me -

#63.新營石頭燒烤 - Ryder

石頭 日式炭火燒肉(新營館), 臺南市。 1,561 個讚· 5 人正在談論這個· 30,826 個打卡次。燒烤餐廳Facebook 會顯示資訊來協助你更深入瞭解粉絲專頁的成立宗旨。你可以. 於 www.ryderftv.co -

#64.2021最新【三人行石頭火鍋】評價、電話

三人行石頭火鍋地址:600台灣嘉義市東區博東路303號電話:05 277 6171。更多餐廳美食熱搜推薦 Lai Wah Restaurant(熱 ... 大家也在搜尋. 新營火鍋、 新營三民路火鍋、 ... 於 hot-shop.cc -

#65.石頭日式炭火燒肉(新營館) - 附近店家

燒肉炭烤,肉品種類玲瑯滿目,配菜也新鮮多樣任君挑選。 於 www.bizlion.com.tw -

#66.石頭日式炭火燒肉(新營_尊貴館店),06-6560959 - 找優惠

石頭 日式炭火燒肉(新營_尊貴館店),電話:06-6560959,地址:台南市新營區健康路35號. 於 www.findcoupon.tw -

#67.石頭日式炭火燒肉超值優惠方案| GOMAJI夠麻吉

只要575元,即可享有【石頭日式炭火燒肉(中南部)】平日晚餐、假日單人吃到飽〈含燒烤、火鍋吃到飽(特別推薦:肉品類、炸物類、海鮮拼盤、肉類拼盤、日式料理)〉 於 www.gomaji.com -

#68.石頭日式炭火燒肉(新營館), 健康路35號, Tainan (2021) - Locanfy

石頭 日式炭火燒肉(新營館) in Tainan - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. 於 locanfy.com -

#69.石頭日式炭火燒肉(台南新營館) - PTLIFE-屏東生活-小吃,美食 ...

石頭 日式炭火燒肉(台南新營館). 相關資訊. 地址, 台南縣新營市健康路35號. 網址, 相關網站. 電話, 06-6560959. 相關介紹. 燒肉、火鍋、日本料理. 主題專區. 於 www.ptlife.tw -

#70.新營石頭日式燒烤電話 - 靠北上班族

台南新營-石頭日式炭火燒肉~回顧文98/1/7。 ... 小燕子也想湊一咖看的多quot,店名:石頭日式炭火燒肉(台南永康館)美食種類:燒烤.吃到飽.壽司. 於 ofdays.com -

#71.征服者與眾神: 成吉思汗如何為蒙古帝國開創盛世

... 他還很小時,他父親舉家搬遷到新營地,卻把鐵木真留在遺棄的舊營地。 ... 擦到食用之前,他們把溫熱的石頭傳給每個人,好讓沾附在石頭上的所有獸脂能被他們的手吸收或 ... 於 books.google.com.tw -

#72.[食記]新營石頭炭火燒肉@ hondacivic53的部落格

[食記]新營石頭炭火燒肉. 24. 創作者介紹. 創作者燕子麻的頭像 · 燕子麻 · hondacivic53的部落格. 這是第三次到這來吃飯囉~ 這裡是除了原燒以外,我會想再去的一間店 ... 於 hondacivic53.pixnet.net -

#73.石頭日式鍋物(台南新營館) 菜單|Tainan City 推薦餐廳

石頭 日式鍋物(台南新營館) 在foodpanda點的到,更多Tainan City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#74.國光客運KUO-KUANG eBus

New; 2021-11-19110年11月20日起本公司「【1871】台中-台南」路線調整部分班次 - New; 2021-11-19110年12月3日起本公司「【1834】台北-嘉義、【1836】台北-新營」路線 ... 於 www.kingbus.com.tw -

#75.istone石頭記

石頭 記│設計師經典手鍊│草莓晶東菱玉│小甜心│多款選│. NT$1,280 · 加入購物車. 加入購物車. │石頭記│虎眼石手鍊套組│招財轉運│. NT$2,480. 於 www.istone.com.tw -

#76.台南石頭火鍋 在地飄香20餘年 在地人從小吃到大 每天只賣6 ...

想說都來新營了就來吃吃看在地人的美食. 本來想要去新營夜市逛逛,結果停好車路過這間台南火鍋店. 不知道為什麼,看了就覺得這間應該會不錯吃. 於 www.tainanhui.com -

#77.嘉義老牌石頭火鍋(新營店) - 妝點紫色

嘉義老牌石頭火鍋(新營店) (06)637-3936 台南市新營區新進路一段232號營業時間11:00-14:00、17:00-22:00 每人低消$120 飲品白飯冰淇淋無限享用科學麵$15 杏. 於 kellykaku.pixnet.net -

#78.石頭日式炭火燒肉(新營館) - 台南美食

石頭 日式炭火燒肉(新營館)為於:台南市新營區健康路35號/ 聯絡電話:06-656-0959 是當地台南區域美食. 於 taina.lookmap.info -

#79.腰痛血尿勿輕忽醫籲多喝水- 即時新聞 - 自由健康網

40歲王先生半夜睡到一半,忽然覺得右側腰部大痛,感覺噁心想吐,小便時尿液特別深,至衛福部新營醫院急診,發現1顆小石頭堵住右側輸尿管, ... 於 health.ltn.com.tw -

#80.呼和浩特上石頭新營與下石頭新營的往事 - 人人焦點

呼和浩特上石頭新營與下石頭新營的往事. 2021-02-27 竇俊平. 編輯| 秀惠. 中新網、新華網、人民網、呼和浩特晚報、北方新報、內蒙古晨報、正北方網、內蒙古日報、 ... 於 ppfocus.com -

#81.【新營石頭燒烤】新營-尊貴館-分店據點,石頭... +1 | 健康跟著走

新營石頭 燒烤:新營-尊貴館-分店據點,石頭...,石頭日式炭火燒肉~日式美味料理盡在石頭燒肉.,2018年5月14日—其實這家已經去吃過非常多次.並不是媽咪最愛吃的一家. 於 tag.todohealth.com -

#82.台南《石頭日式燒肉》單人晚餐及假日全天餐券特價$658

以往國人對於日式炭火燒肉還很陌生,石頭引進日本傳統燒肉文化,將最能引出食材原始美味的裸烤, ... 新營-尊貴館地址:台南市新營區健康路35號訂位專線:06-6560959. 於 tayih.com.tw -

#83.嘉義老牌石頭火鍋新營Page1 - 美食跟我走Blog

嘉義老牌石頭火鍋新營資訊整理Page1 台南新營-石頭日式炭火燒肉~回顧文98/1/7。這是第三次到這來吃飯囉~這裡是除了原燒以外,我會想再... 我也都會去吃石頭耶不過是去 ... 於 whofood.net -

#84.石頭日式炭火燒肉(新營館), Tainan City (066560959) - VYMaps ...

新營區健康路35號, Tainan, Taiwan 730 | 烧烤餐厅, 酒吧和烧烤. 於 vymaps.com -

#85.【新營】石頭燒肉暨聖誕節瞎禮物交換趴體

新營石頭 燒肉台南縣新營市健康路35號06-656-0959 聖誕節,不免俗的要有一些活動,不然至少也要有大吃大喝, 今年還是延續去年的交換禮物,可是心中有些顧忌, ... 於 linya.pixnet.net -

#86.新營石頭價格 :: 台北夜市大搜索

【碳霸海鮮燒烤】饒河街觀光夜市美食推薦. 到松山區饒河街觀光夜市該吃什麼呢?碳霸海鮮燒烤是很多人口碑推薦的好店家,位於饒河街34攤位,建議大家若是有到饒河街觀光 ... 於 tpenm.iwiki.tw -

#87.新營石頭日式燒烤 - 雅瑪黃頁網

台南新營-石頭日式炭火燒肉~回顧文98/1/7。這是第三次到這來吃飯囉~這裡是除了原燒以外,我會想再去的一間店分成單點式跟吃到飽兩種我們都是選吃到飽的,這樣可以吃到 ... 於 www.yamab2b.com -

#88.「台南市石頭日式炭火燒肉(新營館)」情報資訊整理 - 熱血南臺灣

熱血南臺灣「台南市石頭日式炭火燒肉(新營館)」相關資訊整理- 2021年6月23日— 這次聚餐大家想吃的訴求都不同,加上地點要在新營的限制,所以只剩吃到飽的, ... 於 lovekhc.com -

#89.時光之輪14最終部:光明回憶(上) - Google 圖書結果

史汪在新營地的邊緣找到了布倫。他坐在一個樹樁上,顯得精疲力竭。兩張作戰地圖被石頭壓住,攤放在他面前的地上。地圖上滿是皺褶。布倫在帳篷即將爆炸時抓住它們, ... 於 books.google.com.tw -

#90.施工挖出日軍石頭營遺址枋寮居民赴政院陳情 - 匯流新聞網

政府大力推動的太陽能光電正在全台各地施工,屏東枋寮新開村光電基地8月才開工,隨即挖到日軍遺留的碉堡、坑道、據點等「石頭營」遺跡,由於開挖處已 ... 於 cnews.com.tw -

#91.{My 食記-吃到飽}〝石頭〞日式炭火燒肉.火鍋(台南-新營)

這次聚餐大家想吃的訴求都不同,加上地點要在新營的限制,所以只剩吃到飽的,比較能符合大家多毛的需求了!! ↓位於健康路上↓我們選擇的是499 ... 於 aqua02182005.pixnet.net -

#92.034 石頭湯| 臺南市新營國小圖書館

奇特的石頭湯引來村人的好奇與注意,他們不自覺地拿出家裡有的東西,加入湯鍋中,石頭湯變得愈來愈香,愈來愈美味了…… 「石頭湯」是歐洲家喻戶曉的 ... 於 nas.syps.tn.edu.tw -

#93.石頭日式炭火燒肉-新營館

簡介: 吃到飽消費方式《週一~週五》 ◎ 中午時段:11:00~16:00 - 399元。 ◎ 晚餐、假日<周六~周日,特殊節日> 全時段499 元兒童價(5~12歲):平日中午259 元。 於 sinying.n98.tw -

#94.【新營老牌石頭火鍋】資訊整理& 新營老牌火鍋相關消息

新營 老牌石頭火鍋,台南新營美食-- 嘉義老牌石頭火鍋新營店澎派新營海鮮盤爆香...,2021年2月18日— 一月份騎T-BIKE玩了新營一 ... 於 easylife.tw -

#95.龍井林家的歷史 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

除了使用一些加工的石質工具外,也使用天然扁圓或橢圓的石頭敲打螺殼,攝取螺肉。 ... 洪雅族 Hoancya 今臺中盆地霧峰以南至嘉南平原新營以北 3 巴布薩族 Babuza 在今 ... 於 books.google.com.tw -

#96.金石頭餐飲有限公司|工作徵才簡介|1111人力銀行

石頭 日式燒肉,提供高品質且平價的吃到飽服務, 燒肉、火鍋、壽司、手捲、揚物,讓大啖燒肉的同時,又不容易吃膩, 環境寬敞舒適,是您公司尾牙、家族聚餐、同學聚會的 ... 於 www.1111.com.tw -

#97.Song Yuan tongjian - Google 圖書結果

... 全之建業非昔之建業也曾登石頭鍾卓而望今也少對之傷耳鍾卓之支腱隱隱而-下个具平 ... 亦能言臺城在鍾早之大司馬門旨在今馬新營營之狗耳其地高小環平以為固西城石頭 ... 於 books.google.com.tw -

#98.新營石頭火鍋燒烤|筱欣媽咪

新營石頭 火鍋燒烤. 寶寶吃喝. 2018/10/06 00:31:50 6331 收藏23 分享4. 小孩家庭石頭火鍋吃到飽燒烤新營台南新營火鍋. 其實這家已經去吃過非常多次.並不是媽咪最愛吃的 ... 於 mamibuy.com.tw