文章演員姚笛的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳龍禧寫的 藝術家面對面 和孫玉聲的 民初上海人物與風俗:退醒廬筆記都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自師大書苑 和新銳文創所出版 。

淡江大學 國際事務與戰略研究所博士班 施正權所指導 張明睿的 鈕先鍾戰略思想研究─以文本詮釋為途徑 (2014),提出文章演員姚笛關鍵因素是什麼,來自於鈕先鍾、戰略思想、詮釋學、國家戰略、國際戰略、國家戰略動態系統。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 戲劇學系碩士班 劉慧芬所指導 曾百薇的 沈傳芷崑劇表演藝術承衍之研究 (2014),提出因為有 崑劇、表演藝術傳承、傳字輩、沈傳芷、折子戲的重點而找出了 文章演員姚笛的解答。

藝術家面對面

為了解決文章演員姚笛 的問題,作者陳龍禧 這樣論述:

詩聖杜甫名句「文章千古事,得失寸心知」,讓我每次出版一本書,都是慎重其事。本書有全臺灣最資深編舞老師,得過「師鐸獎」94歲忘齡舞者臺灣編舞奇葩劉阿李的專訪報導;有臺灣「軍歌教父」黃瑩寫歌愛臺灣;還有旅居美國達拉斯的香港僑生致力弘揚粵劇甘秀霞樂在其中;其他數位僑民的藝術成就斐然,書中專訪幾位音樂博士,在美國音樂界已經嶄露頭角,每篇專訪報導都很精彩采。

鈕先鍾戰略思想研究─以文本詮釋為途徑

為了解決文章演員姚笛 的問題,作者張明睿 這樣論述:

鈕先鍾在戰略研究領域的研究,歷經了五十年之久, 累積了豐富的文本資料,其範圍包括了歷史性質的中西戰史研究、中西戰略思想史研究;理論性質的傳統戰略(軍事戰略、戰爭戰略)、現代戰略(國家戰略、國際戰略)的理論解釋;現況與未來問題性質的國際政治現象觀察、分析、解釋與推測。由於著作廣泛,而作者亦無留下對自己思想體系與結構的明確說明,因此本文目的,便是梳理鈕先鍾留置的文本,思索他的思路,嘗試理解與解釋他的思想與體系的可能。 論文的研究方法,是掌握詮釋學的理解程序理論主張,以一般詮釋學理論作為主要方法,並區分三個階段,循序漸漸的重構他的思想體系。其目的是希望將讀者主觀意識與作者主觀意識,盡

可能的做出階段分野,避免兩者過多的混淆,以利鈕先鍾思想主體的呈顯。 論文第一部,是以文本為主題,目的是一種前構的作用,希望藉由文本文意的指謂性,將其文本資料做出簡化,去除文意的矛盾,反映鈕先鍾思想體系的線索。簡化後的表象結構,可以理解出歷史性質的中西戰史研究、中西戰略思想史研究與現代戰略思想的研究;其次為當代戰略理論與國際事務的討論,戰略理論以二大戰後的戰略理論發展為焦點,包括了核子時代的戰略理論、國家戰略理論、戰略研究理論,而在國際事務性質部分,鈕先鍾區分現況性與前瞻性的討論,基本上是一種動態性戰略分析的內涵與預報(推測)。 論文第二部,是以作者意識為主題,目的是一種重構的作用,透

過重新體驗的生命表現方式,整理了鈕先鍾生平的描述,期望以較趨近的精神,理解與解釋出他的思想體系與結構。 依據第一部文本文意整理後所理解出的線索,以戰略研究統籌鈕先鍾思想內容,重構出戰略研究體系,及國家戰略動態系統的戰略系統結構,並將文意的指謂性轉向作者意識性,依據戰略研究與國家戰略動態系統的結構,一 一的進行解釋工作。 第三部,則是加大了詮釋的擴張性質,讀者(研究者)自身的參與性增強,但在作出最大閱讀時,仍然在一般詮釋學的規範下,把握符合一致性原則。在這部份的工作,讀者(研究者)試圖針對當代戰略理論的挑戰;以及加入中國戰略思想因素之後,將鈕先鍾思想的全貌廓清。讀者亦提出詮釋學的開放

性,同時指出持續研究問題的說明。

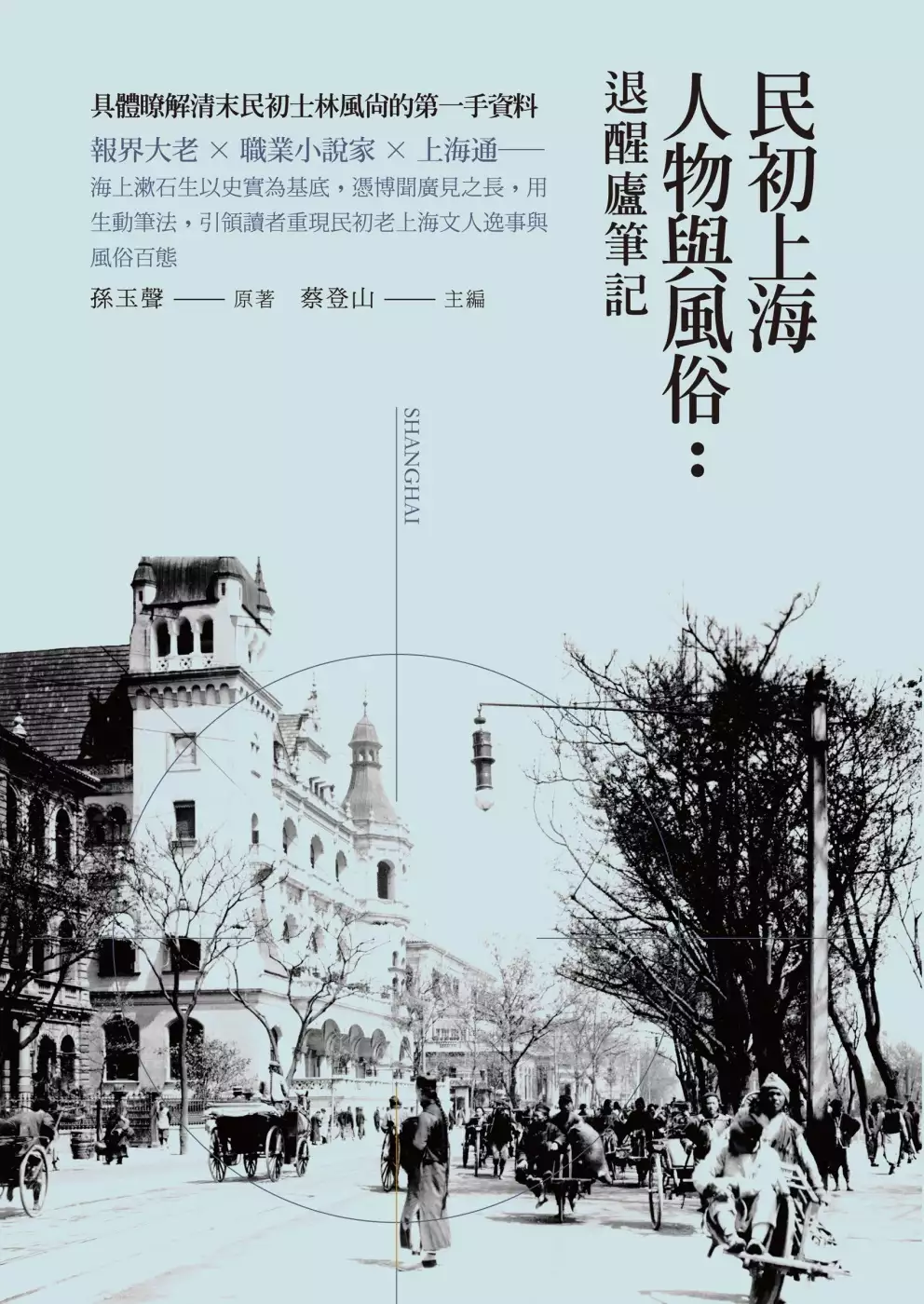

民初上海人物與風俗:退醒廬筆記

為了解決文章演員姚笛 的問題,作者孫玉聲 這樣論述:

報界大老×職業小說家×上海通──海上漱石生,以史實為基底,憑博聞廣見之長,用生動筆法,引領讀者重現民初老上海文人逸事與風俗百態《退醒廬筆記》是作者孫玉聲(別署海上漱石生)自1925年起在上海《大世界》小報中連載的專文,後結集出單行本,是記載晚清以至民國初期文壇掌故、坊間軼聞和社會風習的史料性筆札,在當時相當膾炙人口。又作者乃當時名士,與王韜、李伯元等社會賢達相知莫逆,故該書被稱為「具體瞭解清末民初士林風尚的第一手資料」。 另外,作者可謂「上海通」,書中有不少二十世紀初上海的風俗史料,如奇醫妙方、公雞蛋、兩頭蛇、三腳羊、百效膏等,均令人大開眼界。孫玉聲融匯其才、學、識,仿史家傳記體裁,

將平生所聞所見,精心結撰而成這本筆記小說。本書由文史專家蔡登山導讀,帶領讀者重現清末至民國初年上海文人墨客逸事與風俗百態。 本書特色 ◎具體瞭解清末民初士林風尚的第一手資料 ◎令人大開眼界的二十世紀初上海風俗史料:奇醫妙方、公雞蛋、兩頭蛇、三腳羊、百效膏等。 作者簡介 孫玉聲(1864~1939) 名家振,別署海上漱石生、退醒廬主人,上海人。清末民初著名小說家,知名報人。光緒三十一年(1905)起孫玉聲擔任《申報》本埠新聞編輯二年餘,此後又陸續擔任過《時事新報》、《輿論時事報》、《圖畫日報》總編輯。清宣統元年(1909)後,孫玉聲一度離開報界,以寫小說為職業。孫主持

風雅,樂於交遊,耽吟詠,有山水癖。曾創辦大上海文虎組織──萍社,故對上海文壇軼事及風俗掌故極為諳熟。 編者簡介 蔡登山 文史作家,曾製作及編劇《作家身影》紀錄片,完成魯迅、周作人、郁達夫、徐志摩、朱自清、老舍、冰心、沈從文、巴金、曹禺、蕭乾、張愛玲諸人之傳記影像,開探索作家心靈風氣之先。著有:《人間四月天》、《傳奇未完──張愛玲》、《色戒愛玲》、《魯迅愛過的人》、《何處尋你──胡適的戀人及友人》、《梅蘭芳與孟小冬》、《民國的身影》、《讀人閱史──從晚清到民國》、《叛國者與「親日」文人》、《楊翠喜‧聲色晚清》、《多少樓臺煙雨中:近代史料拾遺》等十數本著作。 導讀:孫

玉聲和《退醒廬筆記》/蔡登山 序言/穎川秋水 §上卷 合璧紈扇 趙撝叔先生軼事 天南遯叟軼事 輪船出淺 楊村 金頂妙峰山 三眼竈秀才 葉三爺 曹麻 接龍奇讖 笪重光軼事 姚景春軼事 楊柳樓臺 吳昌碩三絕 風異 咒蛇 南巡軼事 紀文達公軼事 笆斗仙 樟柳人 詩出搭題 葛其龍 抽矢扣輪 造橋蟲 大潮 關帝蟹 巨蛇 義井忠泉 某令墓 大蟒 郭友松軼事 胡公壽軼事 金免癡 一葉青 瘋癆草 黃河鐵橋 駐馬店 天變志異 黑米誌異 十不投 陷親不義 何鴻舫軼事 蒲作英軼事 龍取水 龍失足 某相士 測字 巧對 七星井 王大生 狐祟(一) 狐祟(二) 陳竹坪軼事 姜衍澤寶珍膏 李澹平 蛇王 貓癖 普

陀山 桂花栗子 水蜜桃 並頭蓮 周小大 某學生 糖鐲案 兩次大火倖免 叩門避劫 悟癡道人 葉友琴 敬業書院題壁詩 東門第一家 剪辮子 百齡老人 董香光讀書處 瞿壺 生絲鷂 塌地菘 銀絲芥 §下卷 跨海椿 火裡罪屍 明陵奇案 清道人軼事 楊斯盛軼事 立雪庵盜案 冒牌巧思 漿糊起家 酒國將軍 吳趼人 李伯元 雙清別墅 奇方愈疾 百效膏 黃花菜 龍鬚菜 《海上花列傳》 奇菊 異蘭 偽素心蘭 退醒廬傷心史 克蛇龜 奇異訃聞 題畫詩 藝林三絕 大力道人 周病鴛 高太癡 詩人祠 看潮 琵琶湖 蠟人院 透骨奇光 素癡老人 青城居士 臧伯庸 雙連人 三腳羊 鍾馗畫 鐵屑軍窯瓶 李艾伯 陳子敬 汪笑儂 毒蟲

神烏 偏頭風 秋雪 雞翼生爪 石鏡山 天香閣韻事 公雞蛋 兩頭蛇 錢香如 王毓生 咯血異方 葫蘆雅供 雪茄煙灰煙葉之妙用 二龍坑 福泉縣 芸姑 祝由科治瘋犬噬人 蜈蚣咬 燈船 龍船 夢畹老人 寄外詩 古佛志異 打虎 夢蛇 五百元 煙戒 滬堧食物譜 桉樹除蟲菊 退醒廬感言 退醒廬新酒令(一) 退醒廬新酒令(二) 導讀 孫玉聲和《退醒廬筆記》 蔡登山 孫玉聲(一八六四~一九三九),名家振,別署海上漱石生、退醒廬主人、警夢癡仙, 上海人。清末民初著名小說家,知名報人。據與孫玉聲熟悉的鄭逸梅說,他名家振,取金聲玉振之意,而字玉聲。又因喜讀日本作家夏目漱石的小說,而別署海上漱石生。

清光緒十九年(一八九三)《新聞報》創刊,孫玉聲因既通舊學又諳市民心理,被辦報的英商丹福士聘為編輯部主筆。當時新聞界前輩王韜正在《申報》總持筆政,孫玉聲為向其請益,有「朝夕過從,極文酒流連之樂」。 光緒二十四年(一八九八)七月十日孫玉聲出版自辦的第一張報紙《采風報》。此報以民間風俗、軼事、百業掌故為主,很受市民讀者歡迎。光緒二十六年(一九○○)孫玉聲脫離《新聞報》。光緒二十七年(一九○一)三月他又創辦《笑林報》於上海迎春坊,與李伯元在惠秀里所創之《遊戲報》,望衡對宇。據鄭逸梅說,兩人因此得朝夕過從,李伯元喜金石篆刻,孫玉聲之「漱石」之印,就是李伯元所刻。 光緒三十一年(一九○五)起孫

玉聲擔任《申報》本埠新聞編輯二年餘,此後又陸續擔任過《時事新報》、《輿論時事報》、《圖畫日報》、《圖畫旬報》的總編輯。 清宣統元年(一九○九)後,孫玉聲一度離開報界,以寫小說為職業。一九一五年後又陸續辦過一些小報,如《新世界報》、《大世界報》、《上海報》、《民業日報》、《繁華雜誌》、《梨園公報》、《七天》、《俱樂部》等報刊,被稱為報界耆宿。 鄭逸梅說:「《繁華雜誌》出了六期,是玉聲主編的,由錦章書局出版,封面是沈伯塵的水彩畫,內容分圖畫部、文藝志、談藪、譯叢、魔術、錦囊、滑稽魂、吟嘯欄、小說林、新劇潮流、菊部記餘、遊戲雜俎。許指嚴、陳秋水、談老談等為他寫稗史。錢香如寫魔術欄,汪優遊

寫新劇欄。」 孫玉聲晚年在《報海前塵錄》書中回憶說:「余自年二十有九,主任《新聞報》筆政, 悠悠四十餘載,今已年逾七十矣。羈棲報海,老我歲華,雖自四十八齡後,曾一度棄職,操觚撰小說行世,志在提斯社會,針砭末俗者數年,旋又創辦小報,以著述自娛,其間在《新聞報》主持本埠編輯者二年,總持全報編輯者九年,任《申報》本埠編輯者二年餘,總持《時事報》、《圖畫日報》、《圖畫旬報》,各全報編纂者五年有奇,主編《時事報》上海附刊者二年,今在小報界,又將二十年。」 學者段懷清在《清末民初報人、小說家海上漱石生研究》一書中,將孫玉聲的一生分做三大階段,即主持大報筆政、筆耕小說和主筆小報。「上述三種職業,

在時間上彼此交織, 尤其是主筆休閒類的小報及從事小說等文學寫作,伴隨海上漱石生一生」。 鄭逸梅在談到孫玉聲說:「我和玉聲相識,訂為忘年交,即開始於我編《金鋼鑽報》 時,他老人家,備有私人包車,經常來報社閒談,身頎然瘦長,不蓄髭鬚,組織無鬚老人會,為人和藹可親,既沒有名士氣,也沒有老作家架子,又復博聞廣見,和什麼人都談得攏,我主編《金鋼鑽報》他大力支持了我,如《滬壖話舊錄》每天一篇,排日登載,時令風俗、名勝古蹟、戲館曲院、大小報刊、書畫金石、人物軼事、飲食服飾、物價變遷,什麼都有,確屬洋洋大觀,登了一年有餘,又撰《舊上海新上海竹枝詞》且附識語,新舊對照,耐人尋味,他撰了若干篇,便交給我,他

是不留底稿的,叮囑我將罄即打電話給他,他即續撰不使中斷,可惜這些沒有刊成單行本,今則蒐羅《金鋼鑽報》是很難得的了。」 孫玉聲酷愛戲曲,自進報界後,其文字大都和戲曲有關,同時和演員交往密切,為伶界辦學辦報,交了很多朋友。辦《笑林報》時所撰的《滬上名伶好戲溯源記》是他最早有關上海菊部歷史的文章。清宣統二年(一九一○)又在《圖畫日報》連載《三十年來上海伶界之拿手戲》,介紹了清朝同治以後活躍在上海的京、崑、徽、梆子演員三百七十多人,反映了當時上海劇壇的盛況。以後又撰有《滬壖菊部拾遺志》(《心聲》,一九二三年)、《三十年來上海劇界見聞錄》(《新聲雜誌》,一九二一年)、《上海戲園變遷志》、《梨園舊事

鱗爪錄》(《戲劇月刊》,一九二八年)、《六十年梨園往事錄》(未刊)等。這些文字都是他幾十年涉足梨園親自經歷和目睹的事實,海上漱石生的名字也由是為曲界所重。 一九一二年上海伶界聯合會成立後被聘為榛苓小學校長,從此為伶界辦學多年,受到藝人們敬重。後又與馮子和一起任伶界聯合會教育部主任。一九二八年《梨園公報》創刊,他被聘為主編。另外還曾熱衷於開辦戲院,經營過歌舞臺、新新舞臺、乾坤大劇場;文明戲盛行又辦過啟明新劇社。有《三十年來上海劇界見聞錄》、《上海戲院變遷志》、《梨園舊事鱗爪錄》、《上海百名伶史》等具有歷史意義的重要文字。 孫玉聲是個「上海通」,常混跡梨園、留連娼門,所著小說很多,其代

表作為《海上繁華夢》。另有處女作《仙俠五花劍》,署名海上劍癡。還有《如此官場》、《還魂茶》、《三百五》、《一線王》、《孤鸞恨》、《破蒲扇》、《機關鎗》、《金鐘罩》、《匾中人》、《怪夫妻》、《樟柳人》、《退醒廬十種小說》、《十姊妹》、《戲迷傳》、《只迷針》、《一粒珠》、《海上燃犀錄》、《九仙劍》、《嵩山拳叟》、《呆俠》、《夫妻俠》、《金陵雙女俠》、《惡魔鏡》、《長笛聲》、《漱石遊記》、《上海沿革考》等等。 《退醒廬筆記》是孫玉聲在《大世界》小報(該報一九一七年七月一日由黃楚九創辦於上海,孫玉聲為社長,總編為天臺山農。)的專文,自一九二五年二月七日起在《大世界》 小報連載,時間長達一年多,後

結集出版單行本,內記錄了不少清末民初文人們的逸事趣聞。例如《退醒廬筆記―李伯元》(一九二五年三月十一日)、《退醒廬筆記―海上花列傳》(一九二五年五月二日)、《退醒廬筆記―汪笑儂》(一九二五年五月十四日)、《退醒廬筆記―周病鴛》(一九二五年五月二十五日)、《退醒廬筆記―退醒廬傷心史(一九二五年六月五日)、《退醒廬筆記―退醒廬傷心史(續)(一九二五年六月六日)、《退醒廬筆記―天香閣韻事》(一九二五年六月十一日)、《退醒廬筆記―高太癡》(一九二五年六月十二日)、《退醒廬筆記―夢畹老人》(一九二五年七月一日) 等等。 其中〈海上花列傳〉一則,談及辛卯(一八九一)秋孫玉聲應試北闈,和韓邦慶(一八五

六~一八九四)相識於松江會館,兩人一見如故,後來南旋,又同乘招商局輪船, 長途無聊,韓邦慶出其所著之《花國春秋》已完成二十四回,而孫玉聲的《海上繁華夢》也已經完成二十一回。舟中兩人互易其稿閱讀,韓邦慶擬改書名為《海上花》,孫玉聲建議《海上花》整本用吳語寫,恐怕讀者閱讀有困難,不如改用通俗白話。韓邦慶不贊同,出版後則《海上花列傳》的銷量遠不及於《海上繁華夢》,孫玉聲認為是吳語限於一隅所致。 而〈汪笑儂〉一則,寫京劇演員汪笑儂,雖不被正史所重視,但在晚清野史筆記中,卻記載甚多,可見他被當時人所重視之一斑,連梁啟超的《飲冰室詩話》都說道:「上海伶隱汪笑儂,以戲劇改良自任。吾未識其人,大約一種之

實行家也。」汪笑儂以演《哭祖廟》、《馬前潑水》、《黨人碑》、《罵閻羅》等戲著名,在中國梨園中,演員的文化水平一般都不高,能寫劇本和詩文的演員可說鳳毛麟角,而汪笑儂卻是寫、編、導、演,樣樣精通,稱得上是罕見的奇才。說到汪笑儂的學問,可說是學識淵博,文史功底扎實,他又喜歡琴棋書畫,寫過不少小說、詩詞,他懂得星相醫卜,給朋友談過佛學與金石學,還涉獵過「西學」 的心理學、法學、西洋史、商業史等等。他曾寫〈擬英國詩人吟邊燕語〉二十首,每首寓莎士比亞戲劇一齣,這在當時的士大夫中,幾人能夠?由於他鑽研西學,而接受了西方民主、自由的理念,他的思想在同時代知識分子中是處於領先地位的。 《退醒廬筆記》是記載

晚清以至民國初期文壇掌故、坊間軼聞和社會風習的史料性筆札,分上、下兩卷,亦是早就膾炙人口。孫玉聲名其廬為「退醒廬」在三十五歲之時,蓋以世事俶擾,浮生若夢,乃絕意進取,處處作退一步想,不為物役,隨時得以猛醒之意。《退醒廬筆記》是孫玉聲「萃吾之才、之學、之識,仿史家傳記體裁,將平生所聞見著筆記若干萬字」,「精心結撰」而成(穎川秋水之語),由於作者乃當時名士,又與王韜、李伯元等社會賢達相知莫逆,故該書被稱為「具體瞭解清末民初士林風尚的第一手資料」。 由於孫玉聲是「上海通」,因此書中除了文人墨客的軼事逸聞,亦有不少二十世紀初上海的史料。如記黃泥牆桃園所產水蜜桃為「雋品」,該園桃林橋水,風景也「甚

為幽寂」, 「逮至結實既熟,園主任客入購,並任於樹頭採食之,惟苟不給值則不能袖之而歸」。又記滬北老閘的雙清別墅,「頗饒園林勝趣」,「主人每值春秋佳日,任人入內遊覽,僅收園資一角,可謂取不傷廉」。還有其他上海風俗,如奇醫妙方、公雞蛋、兩頭蛇、三腳羊、百效膏等等,均令人大開眼界。 §郭友松軼事雲間郭友松孝廉博學,工書畫,清咸、同間一鄉有才子之目,惟其人疏懶而復狂放,即以書畫而論,苟輦金丐,其染翰每不屑握管,促之則立將原金璧返。而興之所至,則大筆淋漓,件可立待,又不類乞取甚難者。相傳其妻父壽日,郭忽繪壽星一軸以獻,畫中人長髯飄拂,老眼迷茫,儼與壽翁之貌酷似,而右手所持之壽杖上懸尺一書一,人因

無從索解,咸俟其親至祝嘏時詢之。郭笑曰:「無他,尺為玉尺,書為貢卷。我外舅為老明經,乃由玉尺量才而得貢者,故繪此也。」聞者皆唯唯而退。 後有知郭此畫之別有用意者:謂郭之妻父其先以冊書起家,後為諸生援例得作歲貢。尺冊同音,繪尺與書,明譏其曾為冊書。而尺與拆、貢與供又同音,更以俗諺之拆供老壽星暗詛之。蓋郭素來鄙其為人,因出此狡獪手筆也。信如斯言,則郭之才智聰明洵為當時所尚, 而跡其道德品性實近於忮刻一流,夫何足取。特是悠悠之口,當日所傳事實不知是否可憑, 或者曾參並未殺人,竟致誤蒙惡謗,斯則當質諸五茸人之深悉底蘊者耳。 §董香光讀書處 滬上地瀕海濱,名跡不多,所競傳於口者如黃渡,為楚相春申君黃歇渡

江處;古鳴鶴橋,即北橋,為陸機放鶴處;東西蘆浦,亦呼蘆子城,晉虞潭所築以防海寇處;築耶城在十六保,為晉袁山松以備孫恩處;瓶山,在北橋鎮,為袁山松犒軍處;酒瓶山,在青龍鎮, 為宋韓世忠犒軍處;露香園,為明道州守顧名儒所築;豫園,為潘允端娛親所築之類,凡茲犖犖大者,居滬遊滬之人泰半皆能道之。惟董香光之柱頰山房讀書處,在邑城董家宅,人鮮知者。今董家宅已易名「倒川弄」,其屋為邑紳姚紫若君所居,已歷數世。廳事前之庭心極廣,疊石成小山,山下有池,頗饒幽致。牆上有溪山清賞石刻,為祝枝山所書,皆係昔時建設,未經更易位置。房屋則除廳事仍為原址以外,餘已翻改。余與姚紳家有世誼,曾屢造之,每登堂時,殊穆然,于文敏公

之遺風未泯也。

沈傳芷崑劇表演藝術承衍之研究

為了解決文章演員姚笛 的問題,作者曾百薇 這樣論述:

本篇論文乃以崑劇傳字輩中具代表性的沈傳芷老師為研究核心,由於他長期在戲校任教的教學生活,可說是身為戲包袱的沈傳芷,將身上所承傳下來的崑劇藝術「再創造」的重要歷程,亦是文化傳承的「經典時刻」。因此本文試著觀察沈老師如何承傳崑劇表演自乾嘉時期即已定型的表演傳統,並將他家傳及個人的表演藝術當中最有特色的部份勾勒整理出來,同時並透過他諸多桃李的回憶及講述,嘗試回顧沈老師當日教學的片段及其精要部份,並且揀選具代表性的經典折子戲,分析他門下知名的表演藝術家學生們,究竟在傳承老師的同一齣戲上,他們對同一齣戲的理解以及表現的差異為何? 本文除了第一章緒論及第五章結論以外,基本上分成三大部份:第一

部份為第二章「蘭痕芷跡」─沈傳芷生平考述,沈傳芷活了八十八歲,主要可劃分為五個階段,亦即入傳習所之前、進所習藝之後、四處奔波的授曲時期、至劇校教戲之後及退而不休這五個時期;第二部份則為第三章的「承先啟後」─沈傳芷崑劇表演藝術之承繼,本章主要是針對沈老師的表演成就,探索他個人的學習歷程及方法,並對其具代表性之表演精粹處進行點評;第四章的「鱗爪之變」─沈傳芷崑劇表演藝術之傳衍,本章則是針對沈老師的教學內容及其學生輩具代表性的折子戲做系統論述,並分析大致是何原因導致同一齣同為「沈家做」的折子戲,透過沈傳芷老師多元的教學方法,在不同學生身上展演出來,而呈現出何種不同的表演風貌。