文化大學新聞 系 校外實習的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡淇華寫的 【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版) 和蔡元隆,黃雅芳的 讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自親子天下 和秀威資訊所出版 。

崑山科技大學 媒體藝術研究所 劉現成所指導 林淑芬的 台南市高中資優生網路使用行為與學習態度關係之研究 (2020),提出文化大學新聞 系 校外實習關鍵因素是什麼,來自於網路使用行為、學習態度、高中資優生、線上學習、資訊尋求行為。

而第二篇論文國立雲林科技大學 設計學研究所 杜瑞澤所指導 杜雅雯的 幸福感品牌形象關鍵因子之研究 (2018),提出因為有 品牌形象、幸福感、幸福心理學、情感行銷、修正式德菲法、層級分析法、集群分析法的重點而找出了 文化大學新聞 系 校外實習的解答。

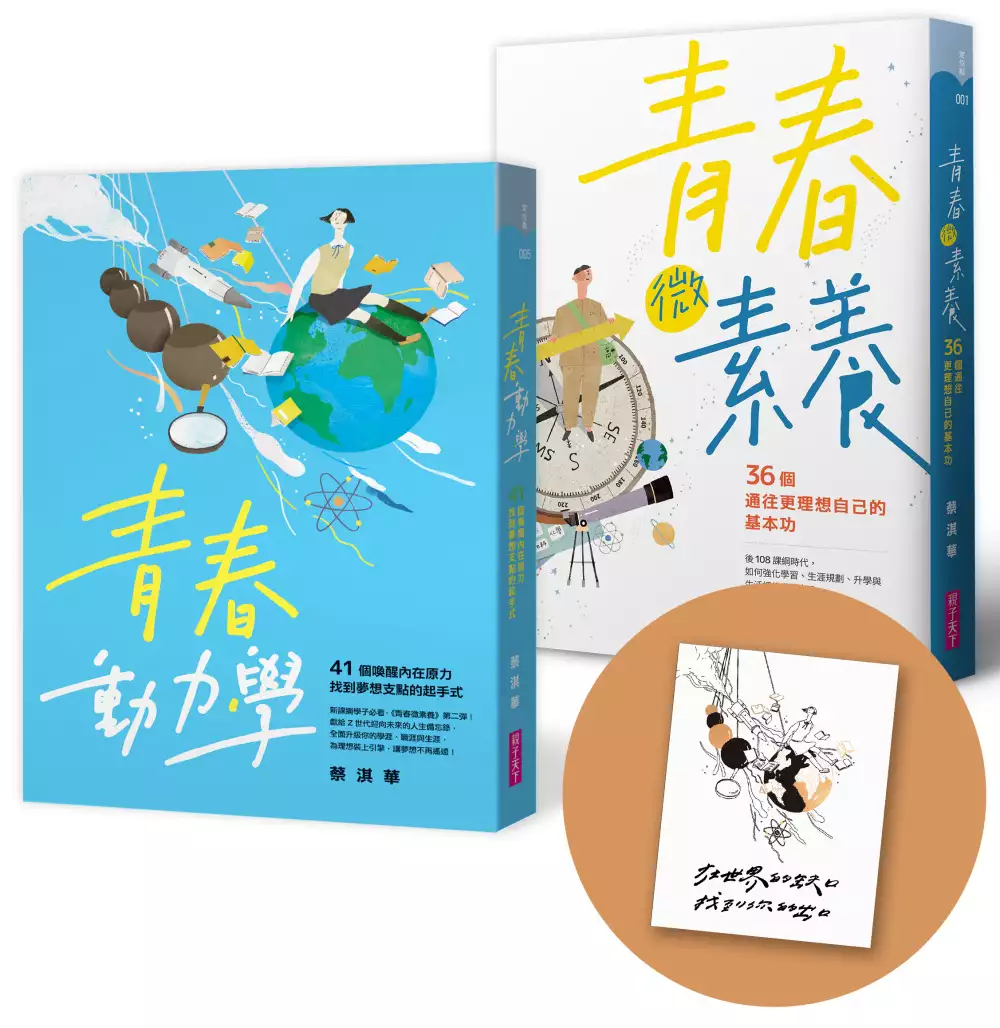

【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)

為了解決文化大學新聞 系 校外實習 的問題,作者蔡淇華 這樣論述:

推薦收藏★絕對限量 青春引路人 蔡淇華X藝術創作者 今晚我是手 <熱銷雙書+絕美燙金藏書票>套組,陪你勇敢追夢! 《青春微素養》 108課綱時代來臨, 面對未來挑戰的素養力,你準備好了嗎? 從讀書計劃、自傳到面試,從社團活動到社會參與, 從學習動力到處世態度, 第一本全方位幫助你學習、生活與成長的解答之書。 找到夢想的邏輯,讓努力更加精準, 從現在起,擁有自主學習力,提前布局你的人生。 曾獲師鐸獎肯定與多項文學獎的淇華老師, 執教三十多年,帶領學生寫作、專題研究及社會參與, 整理多年陪伴孩子的經驗, 淬鍊出36個微心法,以工具

、方法、動力及態度四大面向出發, 為年輕學子指引思考與前進的方向。 這些場景,也許你感到熟悉: ‧「108課綱上路後,考試及評分標準改變,不再是我熟悉的方法了,我該怎麼辦?」 →面對新挑戰,要有新方法,淇華老師整理與升學考試相關的要訣,迅速抓住評審眼球。 ‧「擔心他人對我的看法」、「害怕自己沒有足夠的才能」、「憂鬱被人拒絕」? →也許,我們不只要有「成功學」,更要有溫柔接納不如意的「失敗學」。 ‧「好不容易取得學校或實習的面試機會,該如何在面試後脫穎而出?」 →往內心與經驗探尋,例如說出讓你兩眼發光的內在動機,說出感動你的故事!提早做「職業試探」

,透過參與社團、打工、專題等機會,找到心中嚮往的一生志業。 ‧「為社團企劃活動,卻不曉得該怎樣寫企劃案?」「活動流程表該如何安排?」 →企劃書分成兩大塊,活動目的與活動說明,要讓人一目了然這個活動要達到什麼目的及程度。 《青春動力學》 新課綱學子必看,《青春微素養》第二彈! 41道原力覺醒元氣帖,獻給青少年邁向未來的人生備忘錄, 全面升級你的學涯、職涯、生涯,為你的夢想開外掛! 在人人都可以是自媒體的時代,你知道「網紅力」也可以是「學習歷程檔案」的一環嗎? 在疫情影響全世界,線上上課成為學校日常,你擁有「遠距力」的六個自學好習慣嗎? 如何培養「溝

通力」可以面面俱到? 如何從小細節擦亮自己「品牌力」? 如何借鏡艾森豪法則,推升並實現「夢想力」?⋯⋯ 台中市惠文高中圖書館主人,青少年的生命導師蔡淇華主任, 沒有光鮮亮麗的學歷加持,大學畢業後曾在工廠、商業界歷練, 從社會走進校園的淇華老師,早已在他的課堂與社團中,落實了跨域素養學習, 累積三十餘年教學現場的體悟與經驗,具體回應大環境不斷拋出的各種挑戰, 繼《青春微素養:36個通往更理想自己的基本功》引發廣大迴響後, 再次歸納出鼓舞人心的41道內在原力, 邀請青年學子再次盤點自身基本功, 為理想裝上引擎,讓夢想不再遙遠! 喚醒內在原力

,找到夢想支點 面對愈趨激烈的全球化競爭,21世紀最需要的就是有「具備系統觀」與「掌握關鍵節點」的人。 身處以素養為導向的教學新浪潮, 其實淇華老師早在二十年前,就開始帶著學生進行社會參與, 十餘年就透過校刊,模擬聯合國等社團,陪伴學生踏入探究實作的世界, 引導青年學子跳出成績的單一視角, 以生活情境為圓周,終身學習為圓心, 一步步落實「自主行動、溝通互動、社會參與」為核心素養的課綱藍圖。 透過淇華老師一篇又一篇寓意深遠的故事, 我們看到在他不怕說真話的循循善誘下,年輕世代如何長出原力,發揮潛力, 回扣新課綱自發、互動,共好的原點核心。 讓

本書成為青年學子盤點自身能力,朝夢想勇敢前行的最佳陪伴之書! 各界好評 胡中中(高雄中學教官/學思達核心教師) 許皓宜(心理師/國立台北藝術大學副教授) 黃兆徽(華視新聞部經理/華視新聞雜誌主持人/台大新聞所兼任助理教授) 曾明騰(台中市立龍津高中教師/Super教師) 彭菊仙(親子教養專家) 葉丙成(無界塾創辦人/台大教授) 劉桂光(台北市立復興高中校長) 林怡辰(彰化縣二林鎮原斗國民小學教師) 黃國珍(品學堂創辦人) 愛瑞克(《內在原力》作者、TMBA共同創辦人) 陳清圳(雲林縣立樟湖生態國民中小學校長) 宋怡慧(新北市丹鳳高中圖書館

主任)

台南市高中資優生網路使用行為與學習態度關係之研究

為了解決文化大學新聞 系 校外實習 的問題,作者林淑芬 這樣論述:

本研究旨在探討台南市高中資優生網路使用行為與學習態度之現況及其相關,為達研究目的,本研究採用問卷調查法,以台南市高中學術性向資優班一、二年級學生為研究對象進行調查,共回收189份問卷,採用SPSS20.0統計軟體,以描述性統計、獨立樣本t考驗、單因子變異數分析、Pearson積差相關、多元迴歸分析等方式進行統計分析後,得到研究結果。 研究結果歸納如下:一、台南市高中資優生網路使用行為現況良好,以「資料搜尋」層面最佳。二、學生之學習態度現況正向,以「學習情境」層面最佳。三、不同性別、年級、家長態度之學生網路使用行為均無顯著的差異情形。四、學生之網路使用行為與學習態度有顯著正相關。

五、學生之網路使用行為對學習態度整體與各層面具有預測力,以「線上學習」層面對學習態度最具有預測力。 最後,再根據研究結果,提出網路使用行為與學習態度的可行建議,希望讓教師及家長可以幫助學生善用網路進行學習,讓學習更有成效。

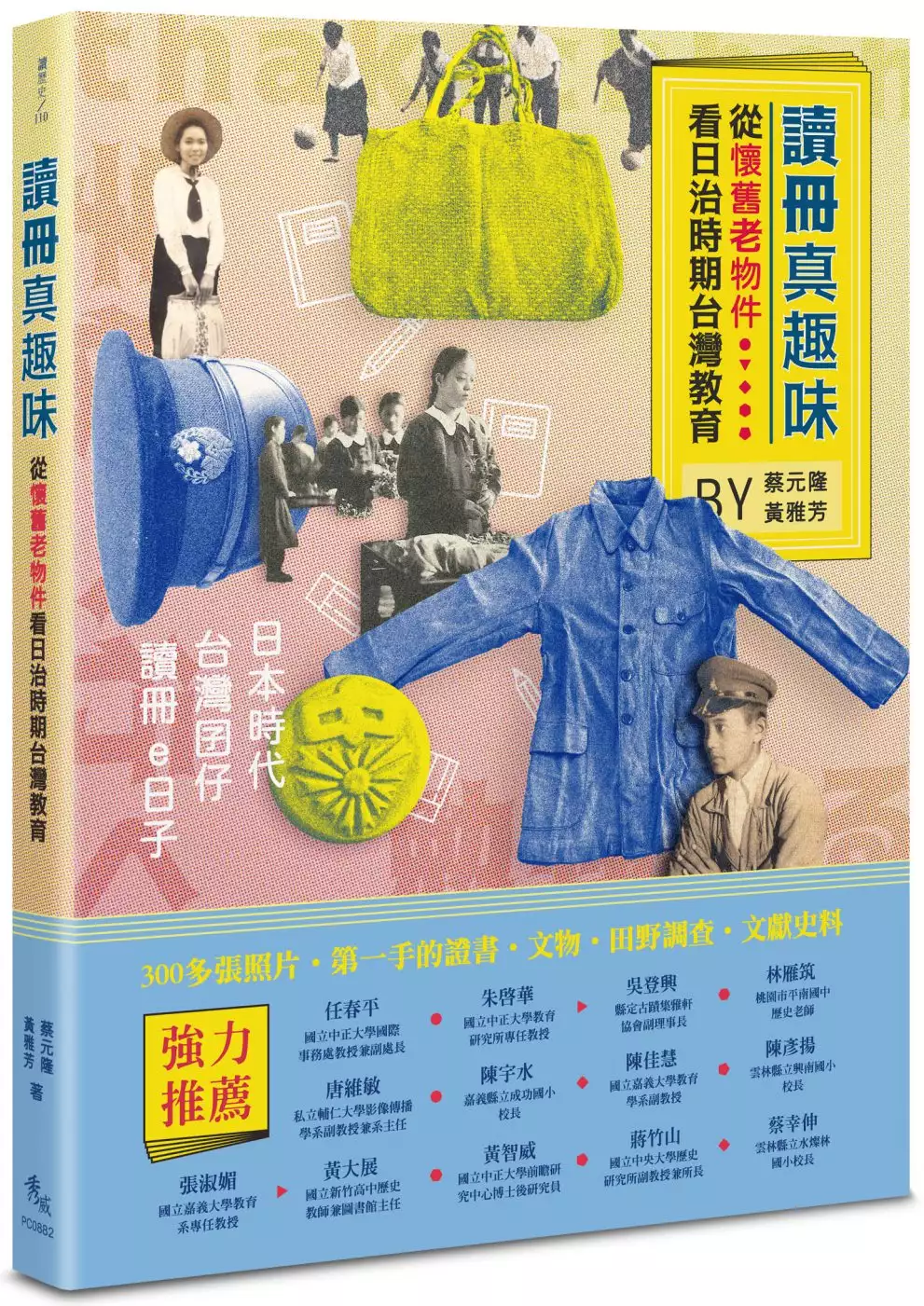

讀冊真趣味:從懷舊老物件看日治時期台灣教育

為了解決文化大學新聞 系 校外實習 的問題,作者蔡元隆,黃雅芳 這樣論述:

哪些學校是日本時代就有的「公嬤級」學校? 台灣人跟日本人上的學校一樣嗎?女生也可以上學,還有專門的女子大學? 原來當年的學生囝仔也玩童子軍、運動會、校外教學、社團、班刊、畢業紀念冊?! 日本時代,台灣囝仔讀冊e日子 自細漢讀到大漢,相揪來「讀冊」! 那時候的操場,也有播音台;那時候的禮堂,也有大掛鐘;那時候的校園,也要努力防疫! 那時候的學生稱老師「先拜」或「先生」;那時候的「囑託」或「心得」,其實是「代課老師」! 大正11年(1922),台灣總督府發布第二次《台灣教育令》後,日治時期台灣的學制大致底定,本書以學制為脈絡,依次介紹「初等教育」(公學校

、小學校、蕃人公學校、蕃童教育所、國民學校)、「中等教育」(中等學校、實業學校、實業補習學校、師範學校、高等學校尋常科)及「高等教育」(專門學校、高等學校高等科、帝國大學)的特色,透過制服、學生帽、賞狀、徽章、肩章、名片、出征牌、小碎花包包、賽璐珞鈕釦此類當時學校生活常出現的物件,介紹教育現場的有趣故事,像是:關於老師的100種稱呼、卒業證書/修業證書/修了證書有哪些不同、與奧運失之交臂的台籍女運動員林月雲、帝國大學的第一位女學霸大森政壽、嘉義高女的三條崙水難、差點終結袁世凱性命的知識型殺手杜聰明、堪稱「返校」番外篇的基隆中學的F-Man事件……等等。 一本獻給台灣囝仔e冊,搭配大量一

手史料,考證詳實,帶你走進時光隧道,重新認識台灣早期的學生與學校生活,重新認識這塊土地的過往── 本書特色 ✔300多張照片+第一手的證書‧文物‧田野調查,蒐羅大量珍貴文獻史料,圖文並茂,還原日治時代教育圖像! ✔FB優質人氣粉絲團「日治時期台灣教育史小辭書」版主最新力作。 ✔任春平、朱啟華、吳登興、林雁筑、唐維敏、陳宇水、陳佳慧、陳彥揚、張淑媚、黃大展、黃智威、蔣竹山、蔡幸伸──來自教育現場的專業推薦! ✔從初等教育、中等教育到高等教育,全方位介紹日治時期的台灣教育史。 強力推薦 任春平(國立中正大學國際事務處教授兼副處長) 朱啟華(國立中正大學教育學

研究所教授) 吳登興(縣定古蹟集雅軒協會副理事長) 林雁筑(桃園市平南國中歷史老師) 唐維敏(私立輔仁大學影像傳播學系副教授兼系主任) 陳宇水(嘉義縣立成功國小校長) 陳佳慧(國立嘉義大學教育學系副教授) 陳彥揚(雲林縣立興南國小校長) 張淑媚(國立嘉義大學教育學系教授) 黃大展(國立新竹高中歷史教師兼圖書館主任) 黃智威(國立中正大學前瞻研究中心博士後研究員) 蔣竹山(國立中央大學歷史研究所副教授兼所長) 蔡幸伸(雲林縣立水燦林國小校長) 專序推薦 朱啟華/張淑媚/陳彥揚/黃大展

幸福感品牌形象關鍵因子之研究

為了解決文化大學新聞 系 校外實習 的問題,作者杜雅雯 這樣論述:

面對白熱化競爭市場,品牌形象要深得消費者心,須設法滿足消費者在精神層面上的需求。幸福感是千年以來讓哲學與宗教持續關注的議題,近年各國開始積極推動「人民幸福感受指標」,台灣主計處也年年公告國民幸福指標調查報告,「幸福感」儼然是各國大眾所追求的人生目標,且幸福感對社會經濟有所影響,並能提升消費者對品牌忠誠度,所以是品牌觸動消費者情感行銷的切入點。因此本研究以「幸福感」作為「品牌形象差異化」的「情感行銷」策略,探討幸福感如何成為品牌形象的關鍵因子。 本研究分為四個階段:第一階段以心理學「牛津幸福問卷」與「中國人幸福感量表」為基石,加上正向心理學及相關文獻,運用修正式德菲法(Modif

ied delphi method)建構出「幸福感品牌形象量表」,建構過程中獲得4項評估構面和21條策略指標,能實際量測品牌幸福力。第二階段以層級分析法(Analytic hierarchy process, AHP),將幸福感品牌形象量表所得21條指標進行權重排序,嘗試找出幸福感品牌形象關鍵因子。結果得出幸福感品牌形象策略指標為:「品牌形象願意承諾和參與社會責任」、「品牌形象對環境友善」、「品牌形象對社會具有影響力」、「品牌形象對社會具有意義和目標」、「品牌形象讓我找到一些美的感動」等指標,可作為幸福感品牌企畫參考依據。第三階段以集群分析法(Cluster Analysis)針對千禧世代分類

出四種類型之幸福感消費者群,從中理解不同客群之喜好。最後階段以本研究所建構之幸福感品牌形象量表,針對台灣手搖杯品牌進行實際量測,探討台灣搖杯品牌最幸福品牌,並實際檢核建構量表實用性。 本研究藉「幸福感品牌形象量表」及「幸福感品牌形象策略指標」的建立,讓原本抽象的幸褔感藉嚴謹研究流程,化作為具體情感行銷策略指標,希冀這樣幸福感品牌研究,能夠在學術及實務提供不再只是感性的抽象描述,而是更有數據根據理性的價值與貢獻。