後工業主義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦LakshmiBhaskaran寫的 當代設計進化史【精采視覺版】 速查秒懂的簡明筆記,圖說關鍵運動與經典風格的超連結 和(加)托馬斯·A.赫頓的 城市與文化經濟都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自原點 和上海社會科學院出版社所出版 。

世新大學 傳播研究所(含博士學位學程) 秦琍琍所指導 陳柏程的 從手遊反思資本主義:以虛擬扭蛋機制與消費實踐為例 (2018),提出後工業主義關鍵因素是什麼,來自於手遊、虛擬扭蛋、戰利箱、虛擬貨幣、資本主義。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 視覺傳達設計學系 胡澤民、張國治所指導 陳淑瑛的 《Never-Never Land》當代混種藝術應用擬態深海物種角色設計創作研究 (2017),提出因為有 混種藝術、擬態、深海物種、角色設計的重點而找出了 後工業主義的解答。

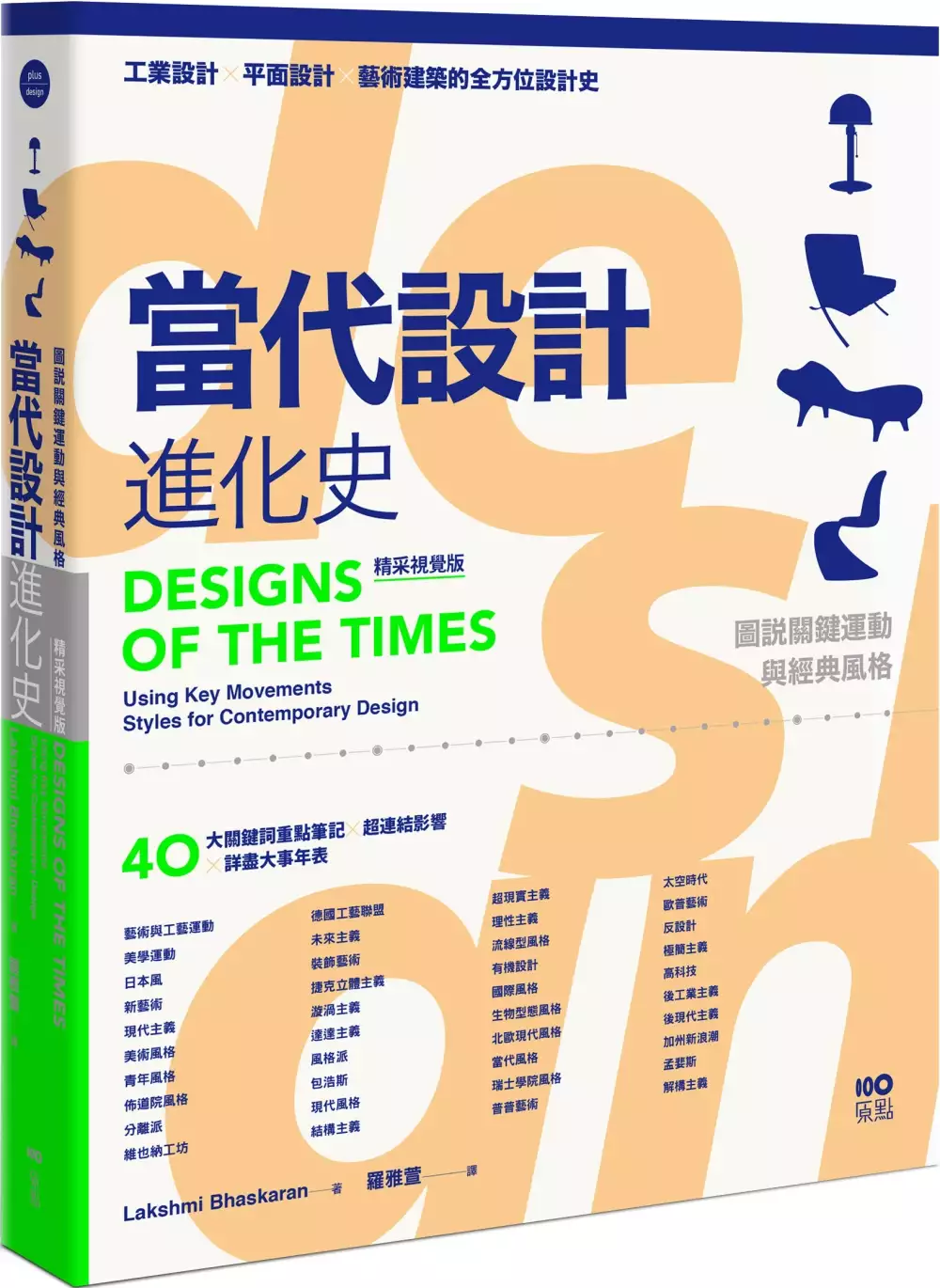

當代設計進化史【精采視覺版】 速查秒懂的簡明筆記,圖說關鍵運動與經典風格的超連結

為了解決後工業主義 的問題,作者LakshmiBhaskaran 這樣論述:

最簡明的設計超筆記 全部圖解+重點筆記+超連結影響+跨域美學常識 打開藝術|建築|設計視野,必備的美感基礎 欣賞設計就像學外語,必先瞭解背後文化 有機設計|結構主義|風格派|日本風|德國工藝聯盟|流線型…… 看圖就是快,速查秒懂歷來大師靈感連結的過去&未來 專有名詞不怕不怕,看懂設計才是重點 ◎工業設計+平面設計+藝術建築的全方位設計史 ◎人、事、物重點筆記,清晰條列,速查40個經典風格和運動! ◎不只是設計史,還原風格誕生的時空場景,更列出後期運用線索 ◎附詳盡設計運動大事年表,及近300張精采作品彩圖 ▌欣賞設計就像學外語,這一本有單字有文法,帶你看懂背後文化

! ˙為什麼「現代風格」會成為美國夢的象徵? ˙為什麼30-50年代會興起「流線型風格」? ˙極簡主義如何跨域影響Apple的產品設計,甚至是安藤忠雄的建築? ˙瑞典、丹麥跟芬蘭的「北歐現代風格」,有何不同特色?如何在未來影響了日本MUJI ▌讓設計常識打開美學視野,更成為未來靈感 我們常有機會看到或用到傑出的設計產品,甚至是建築或藝術,你能夠分辨出它們屬於哪種風格嗎?你能認出各種風格的特色和大師之作嗎?我們常常好奇,設計這些精采作品的靈感從哪演變而來?將來又進化成何種樣貌呢? ▌不同於設計史大部頭,這一本讓一切變簡單 這一本不同於一般設計史,簡明扼要的筆記

風格,輕盈的文字量配上大量圖像,讓一切變得更簡單、容易些。更有趣的是,重點不在知曉這些名詞,而是要啟發你,看見這些運動所帶來的影響和承先啟後,你可站在全新高度,看懂當代設計的發展軌跡,甚至預視未來設計的可能趨勢。 ▌設計靈感哪裡來?給專業和欣賞者,滿載而歸的實用解答 ˙蘋果電腦iMac突破性的工業設計,可以追溯到包浩斯的設計主張。 ˙電影《猜火車》海報所用的美術字體設計,深受瑞士學院風格影響。 ˙貝聿銘的羅浮宮玻璃金字塔,可以看出捷克立體主義的風格。 ˙普普藝術來自新藝術、裝飾藝術、未來主義、歐普藝術、迷幻文化、庸俗文化等。 ˙「達達藝術家」吸收了俄國的「結構主義」,

並影響了後來的「超現實主義」。 當我們看到許多的傑出設計品,讚嘆它們驚人的巧思時,可曾想過它們的創作原型,其實正來自許多設計風格或運動的影響?許多舊風格,都是在加入當代元素後重新流行,很多新作品,其實偷自舊風格。一種設計風格的興起,常延續自另一種早先的流行風格,但也可能是對抗或質疑另一種風格而誕生,就像大自然中的演化。本書用圖像剖析了它們的前世今生,如何影響了當代,也將繼續影響下個世代,讓你更融會貫通,懂得欣賞設計,樂在其中。 原書名:《當代設計演化論: 關鍵運動與經典風格的承先啟後》

後工業主義進入發燒排行的影片

湖畔邊,遇見後工業主義為主題的咖啡館,大量杉木交疊、形塑出耐尋的人文觸感,昏暗中光線交錯出漸層景深,頹廢卻又自然的氛圍在咖啡香裡有了浪漫雛形。

幸福空間官網 http://www.hhh.com.tw/

幸福空間Facebook http://www.facebook.com/hhhfb

從手遊反思資本主義:以虛擬扭蛋機制與消費實踐為例

為了解決後工業主義 的問題,作者陳柏程 這樣論述:

自2010年以降,手遊(mobile games)隨著智慧型載具普及,透過其載具之高黏著性、便利性以及遊戲取得門檻低等技術特質,始為大量生產、並廣為消費者下載。本研究探討對象為手遊營運商將手遊結合了扭蛋機制(ガチャ,又譯為gacha、或稱之loot box)所開創全新的商業模式,此與過往大異其趣的虛擬扭蛋機制,構成本研究主體發展的初衷。研究者透過深度訪談與參與觀察,理解虛擬扭蛋機制與賭博之差異,並探究玩家於手遊中透過虛擬轉蛋機制所獲得的消費意義;另一方面,研究中也揭示了以虛擬扭蛋機制為主軸的手遊,其所透露衍生的現象與問題。研究結論有三:其一,虛擬扭蛋機制目前仍未被明確定義,僅能察覺其「類賭博

」(gambling-like) 的性質,這也展現出玩家/消費者從理性架構轉向了對於「機率」(chance)的需求與信仰狀況。手遊產業的主要營運策略,則以極大化玩家人數為目標。其二,玩家於手遊中的消費實踐,不僅展示了後現代消費的象徵價值,追求機率的過程取得了更多愉悅的可能;而投入越多資本的玩家,越呈現產銷合一者(prosumer)的樣貌;另一方面,虛擬扭蛋機制所產出之虛擬商品則顯現了當代對於物品的廢棄(waste)精神。其三,手遊中的虛擬代幣系統在手遊內缺乏規範管制,不僅讓玩家忽略了貨幣原本的交換價值,在兌換價值不一、隨意定價以及恣意更改的虛擬扭蛋下,玩家也將面臨在手遊中消費卻一無所獲的情況。

為了取得低價的虛擬代幣,玩家們甚而私下交易並形成黑市狀態,但同時也面臨個資外洩與法律上的風險。手遊中的虛擬扭蛋機制展示了手遊營運如何將機率包裝,並以虛擬商品的消費外衣向玩家們推銷並販售,此也導致玩家們由購買商品轉而成為購買機率,從而讓玩家們投入更多無法預期的金錢。見微知著,由手遊中的虛擬扭蛋機制以及缺乏國家管制的虛擬貨幣,顯示了玩家們正處在晚期資本主義的混沌之內。待手遊營運崩盤的瞬間,那些投入的大量金錢將如泡沫般消逝,而玩家們仍甘之如飴的不明所以。

城市與文化經濟

為了解決後工業主義 的問題,作者(加)托馬斯·A.赫頓 這樣論述:

文化經濟是城市發展的領頭部門,現已成為城市全球化的重要方面。文化產業包括新媒體、數字藝術、音樂、電影、設計等行業和職業,也包括城市中的景觀和消費。當今世界,許多西方國家的大都市如倫敦、柏林、紐約、舊金山、墨爾本等,文化經濟已經崛起為當地第三大產業,而在一些東亞城市(如東京、上海、香港、新加坡)以及南半球的特大城市(如孟買、開普敦、聖保羅),文化經濟也在其發展中展示出越來越大的影響力。 《城市與文化經濟》整合了當代城市研究重要分支領域之一的最新研究成果和政策文獻。文化經濟政策在規劃、發展和地方項目中的作用日益突顯,需要大量的資源投入,但證據表明其產出卻極其不均衡。 本

書批判性地回顧了新文化經濟如何重塑城市勞動力、住房和房地產市場,促進了中產階層的士紳化和城市“不穩定就業”的形成,並帶來了一些正面的宏觀效應,如社區復興、城市活力增強等。 本書肯定了關鍵創意產業對於城市經濟可持續發展及其增長動力的重要作用。目標讀者主要是城市研究、經濟和社會地理學、社會學、文化研究和規劃專業人士。 本書寫作生動,引人入勝,相信對於城市土地經濟學、建築學、景觀建築學和建築環境學等專業的研究人員也會有所助益。

《Never-Never Land》當代混種藝術應用擬態深海物種角色設計創作研究

為了解決後工業主義 的問題,作者陳淑瑛 這樣論述:

全球化觀念也許威脅到不同民族和地域的傳統文化,面對臺灣社會越形複雜的跨文化、國家與族群邊界現象,隨著族群疆界的模糊及地方差異性擴張,以及族群流動性的影響,各族群認同往往也產生重疊現象,如:「新住民」、「外省客」、「福佬客」、「印尼客」……等等現象出現,更凸顯出多元文化已經逐漸形成文化混雜性與多重認同的特質。在工業主義社會向後工業主義社會移轉的情況下,更為激烈發酵成新形態社會現象。 本創作研究內容主要分為文獻探討及擬態角色造形設計創作兩部分:文獻探討將以當代理論之混種藝術觀點,以派崔西亞‧佩契妮妮(Patricia Piccinini) 、河口洋一郎、 AES+F、Nicholas

Di Genova、李小鏡、黄贊倫等多位當代代表性藝術家的作品為主要研究範圍。應用文獻分析法,綜合相關資料加以統整、整合分析方法切入討論。創作部分深海物種角色以當代藝術的視角出發,思考以文學文本喬斯坦.賈德(Jostein Gaarder,1952~)的經典作品《紙牌的密秘》其人物親族離散為軸心,再融入虛實相襯的後設故事作為延伸脈絡,藉由深海物種的生態行為,循序敘述性創作的演繹角色造形設計,進而探究以外在深海物種的擬態為經,再以內在潛伏的混雜性為緯,相互交織出人類面臨未來世界人類的異化、環境丶生態與動物的詭譎變異。 探索文學哲思決定圖繪藝術的文化層次,經由擬態形構諧趣的衍生物所形塑成角

色頭身比例、動態曲線、重心結構之混種設計要素,創作表現形式分為空間、人物、動物及人與動物系列角色,由造形生命賦格的雙關形象和色相明度配比成色彩詭奇或瑰麗的「他者」存在語境,以概念意義反映領土島嶼、敘事核心、共生失衡系列角色,當代對於自我生存處境之情感共鳴,藝術涵養與創意開發之真實想像空間。