彷彿造句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和黃粱的 君子書:黃粱歌詩都 可以從中找到所需的評價。

另外網站用仿佛写一句话/造句子/仿佛的句子 - 作文大全也說明:用仿佛造句(99). 1.我拿着地图一阵比手划脚,换来的却是划圈似的手势,仿佛是 ...

這兩本書分別來自暖暖書屋 和釀出版所出版 。

國立屏東大學 中國語文學系碩士在職專班 余昭玟所指導 陳珈雯的 從中年出發的女性照護書寫—張曼娟《我輩中人》、《以我之名》研究 (2021),提出彷彿造句關鍵因素是什麼,來自於張曼娟、女性書寫、中年照護、老年關懷、中年心境。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 廣播電視學系碩士班應用媒體藝術組 單文婷所指導 黃茗羽的 《紙醉金迷》-紙紮創作展 創作論述與製作說明 (2017),提出因為有 紙紮文化、傳統產業、糊紙、裝置藝術、死後世界的重點而找出了 彷彿造句的解答。

最後網站用彷彿造句 - 優幫助則補充:用彷彿造句,用“ 彷彿彷彿”怎麼造句?,1樓匿名使用者1 春天彷彿bai是小姑娘du 2 抬頭看到一隻小鳥愉悅地飛著,仿zhi佛預dao示著我今後快樂的生活。

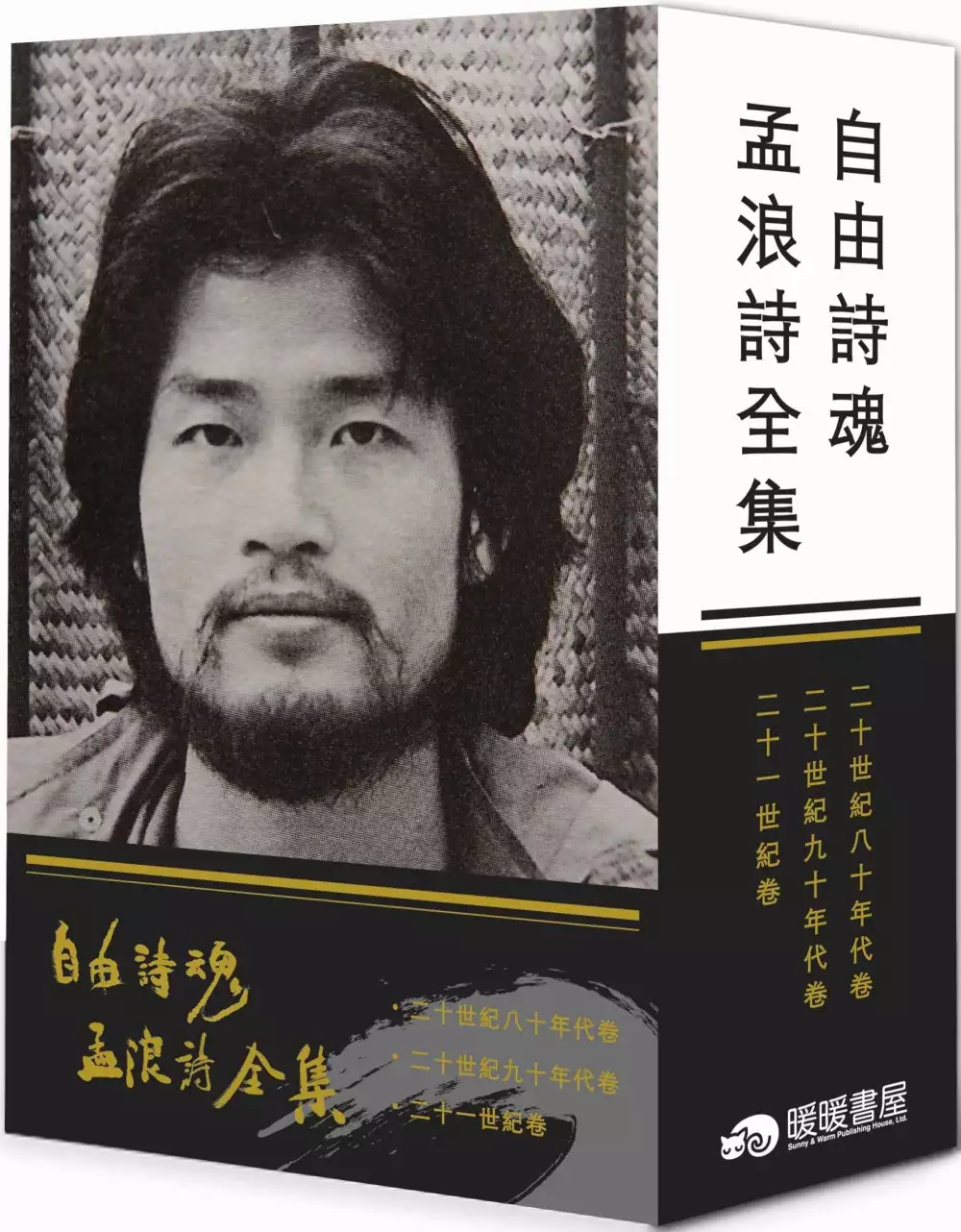

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決彷彿造句 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

從中年出發的女性照護書寫—張曼娟《我輩中人》、《以我之名》研究

為了解決彷彿造句 的問題,作者陳珈雯 這樣論述:

張曼娟自出版《海水正藍》後,累積許多作品,成為最具有影響力的華人作家,正處在中年時期的張曼娟,用生命體悟人生,並將這過程點滴記錄在的她散文作品《我輩中人》(2018)、《以我之名》(2020)中,以中年女性獨立照護的視角,觀察年老的長者與中年子女或是年輕世代的一輩在照護年長者的心路歷程,對於親身歷經照護父母,以照顧者的身分將照護過程藉由文字表達出抒發內心、真實艱辛的照顧經過。因此,本論文以這兩部散文集為研究對象。 本論文分為六章,第一章緒論,第二章先分析張曼娟的生命及創作歷程之後,分別論述第三章中年照護和中年人生的規劃,第四章中年女性照護書寫的心境與特質,第五章關懷社會年長者的照護問題

,第六章是結論。從中可以探尋到中年自我的意涵,學習到生命的本質,由中年照護開始預備老年的生活,讓中年女性照護書寫更具價值。本論文爬梳張曼娟《我輩中人》、《以我之名》,分析散文內照顧者與被照顧者之間情感聯繫,探究文中人生觀與照顧者和被照顧者的立場。張曼娟的中年女性照護散文,在台灣文學中開啟另一扇新視窗,作品中她帶給讀者基層庶民情感的感悟,吸引讀者共鳴,讓大眾注意老年安養與中年照護議題。

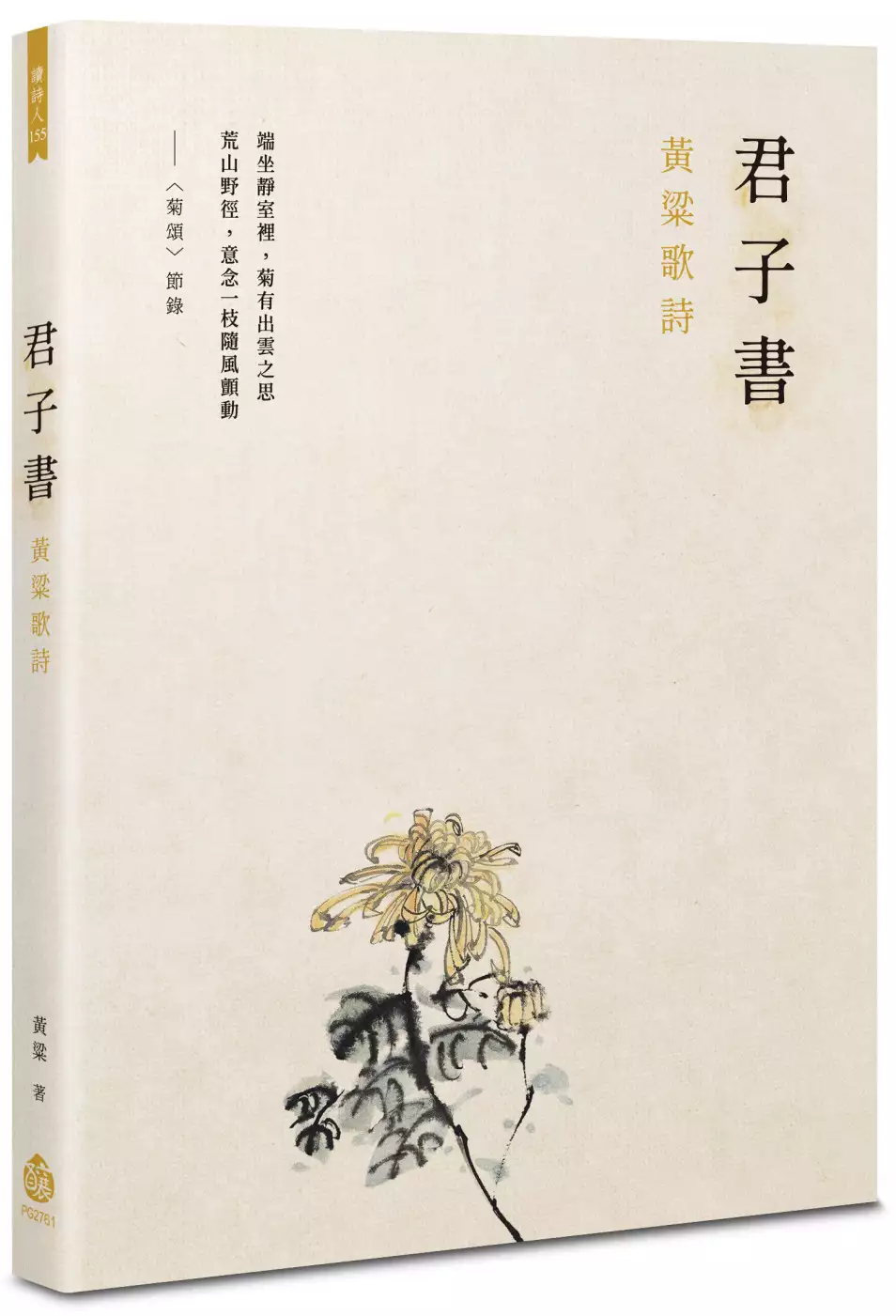

君子書:黃粱歌詩

為了解決彷彿造句 的問題,作者黃粱 這樣論述:

他寫詩。 在詩裡,他擁抱親情、詠嘆天地、紀錄歷史、思念友誼,人生的萬種情緒與樣態,盡收於此。 他說詩。 如同園丁一般,守護著他所珍愛的詩園。一方面,帶領讀者導覽詩的體裁,探索詩的文化底蘊與美學。一方面,他悉心灌溉,肥沃的知識土壤中長出詩的新芽:雙聯詩。 《君子書》,這部黃粱詩文集,除可品嘗淡雅的文字況味,亦能追隨詩人的腳步,悠遊於詩的奧美境界。 本書特色 ★精選黃粱詩篇近百首,鴻鴻稱譽之:「黃粱,漢語詩的精粹與絕美在他手中完成,像塔可夫斯基那樣保存了直覺的心象。」 ★除詩作外,亦收錄黃粱詩論,梳理詩的原理與本質;自剖文化脈絡與創作歷程,

闡釋文明精神。 ★深度賞析瑞典當代詩人特朗斯特羅默(2011年諾貝爾文學獎得主)與日本俳聖松尾芭蕉之作品。 各界推薦人 顏崑陽(輔仁大學中文系講座教授) 于堅(《百年新詩》軸心詩人) 車前子(《百年新詩》語言天才) 廖育正(廖人,成功大學中文系助理教授) 黃粱不只是敏於感覺、想像的詩人,而更是深於思想的「詩哲」。他的歌詩吸納傳統文化之精神,體察現代生命存在之迷魅,鎔鑄為物、事、情、理兼容的境界;而以漢語特有之語法、聲調、意象的形式表現之。其意義個殊而普遍,普遍而個殊。閱讀他的歌詩,需要靈銳的感覺、神遊的想像與清明的沉思。──顏崑陽(輔仁大學中文系講座教授)

黃粱的詩是一個另類。現代派是新詩自五四以來的一貫時尚,如今已深入漢語骨髓。黃粱試圖反其道而行,但並非復古,依然是自由詩,彷彿古人寫的新詩,魏晉風骨的自由體。這是遠比新詩之現代派路線更為深刻、潛沉的詩之道,新詩不能總是膚淺輕薄的同義詞。《君子書》精神高古,依然關於人的品味。──于堅(《百年新詩》軸心詩人) 我把《君子書》看做地圖,私人的公共地圖,冠名黃粱的地圖,黃粱在這張新大陸地圖上發現舊大陸,他是另一個哥倫布:反哥倫布。黃粱不懷舊,他是新制,他把舊大陸這塊醃肉逼出鹽分剔除糜爛,成就為抽象而具體的鮮味……彷彿可以返老還童的藥水。黃粱的每一行詩似乎都是從一首史詩中突然按住的一行。──車前子

(《百年新詩》語言天才) 黃粱特別看重素樸、誠摯、純粹、自然的質地。他的早期作品晶瑩透亮,彷彿生命自行結晶的詩,有複製不來的玄妙;後期作品帶有溫潤的文化感和古風,是極富有人文底蘊的性情之作。他對詩的一往情深與義無反顧,充盈了君子一詞的涵義:不學詩,無以立,若要學詩,則必須交付全副性命。──廖育正(廖人,成功大學中文系助理教授)

《紙醉金迷》-紙紮創作展 創作論述與製作說明

為了解決彷彿造句 的問題,作者黃茗羽 這樣論述:

本作品《紙醉金迷》期盼為台灣傳統紙紮技藝保留舊有面貌,讓大眾用藝術角度認識紙紮工藝品。近年隨時代變遷,紙紮產業逐漸沒落,印刷造紙技術的進步,帶給人民便利性也引發傳統產業的衝擊,在紙紮文化消逝轉變之下,不斷思考紙紮是否能走出一條新道路?一方面保存傳統技藝的原貌,另一方面能順應時代潮流,開發紙紮另一可能性,將傳承文化的心聲轉為創作動力,結合阿公五十年精湛的傳統技藝,拍攝他手作過程,製成紀錄片,並共同攜手策劃紙紮創作展,其中設計一款給在世者使用的紙紮大富翁遊戲,扭轉世人對紙紮的既定印象,試圖打破死亡色彩。 展覽動線結合自身生活經驗、死後世界的相關研究文獻,呈現各區新型態紙紮品,融合舊

與新的樣貌,宛如踏入一場生命奇幻旅程。一般來說,大眾對於紙紮品存有灰暗陰森形象,在各區作品背後理念皆融入溫暖的故事,引導觀者將紙紮品視為生者與亡者間傳遞情感的禮物,蘊含著思念與祈福,無需與禁忌詭譎化上等號,如此美妙的紙紮傳統工藝品是由阿公用心手作,每道製作程序藏有曾祖父傳承的手藝,一層層堆積出精緻迷人的立體層次。 台灣民俗信仰中,世人時常燒化實體物品送給另一個世界的親人,將抽象化的思念付諸於具體物,透過燒化儀式,煙霧裊裊中彷彿能將在逝者的祈願信息傳達給祂們,民間相傳真心誠意祝福,亡者必定收到紙紮品。但紙紮這項傳統技藝要如何傳承,又如何在現代生活中找到新的價值?這是此次創作論文中不斷詢問自

我的問題,在展演成果階段努力實踐,也讓觀者在展場中找尋答案。 本創作論述詳細記載紀錄片與實體紙紮品的前置時期,從主題初步構想延續到最後的展覽成果發表,費時一年,同時手作紙紮與影片製作是過程中最艱辛的階段,論述內容包含創作理念、文獻參考、影片表現手法、展覽場地尋找、公開展演紀錄、檢討與結論等部分,期望將作品初始樣貌至最後成果發表的各階段創作歷程完整呈現,並進行細節說明與分析,藉由自我經驗分享,期望達到未來創作者的參考價值,提升往後創作者的作品完成度。

彷彿造句的網路口碑排行榜

-

#1.五星級造句法--事實+想像+感受 - 班網輕鬆架

從開學開始,每日在聯絡簿上練習造句,有些小朋友造的不錯,有些小朋友造的句子雖然對,但卻稱不上好句子。 跟小朋友講解完五星級造句法後,希望 ... 於 class.tn.edu.tw -

#2.彷彿造句完整相關資訊

彷彿| 造句救星2013年1月24日· 【彷彿】. ... (在线造句词典)2014年10月28日· 仿佛造句:1、点点星光闪烁在夜空中,仿佛一个个可爱的孩子正眨着眼睛,好奇地望着大地。 於 comicck.com -

#3.用仿佛写一句话/造句子/仿佛的句子 - 作文大全

用仿佛造句(99). 1.我拿着地图一阵比手划脚,换来的却是划圈似的手势,仿佛是 ... 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#4.用彷彿造句 - 優幫助

用彷彿造句,用“ 彷彿彷彿”怎麼造句?,1樓匿名使用者1 春天彷彿bai是小姑娘du 2 抬頭看到一隻小鳥愉悅地飛著,仿zhi佛預dao示著我今後快樂的生活。 於 www.uhelp.cc -

#5.台中補選》周玉蔻狂轟顏寬恒、顏清標會讓選民忘了林靜儀?

彷彿 這場台中補選的主角是周玉蔻跟顏清標。 ... 引發對手陣營以及網友蜂擁「照樣造句」,如台灣基進組織部主任李雨蓁轉發寫道「買房,不必繳房貸! 於 www.cmmedia.com.tw -

#7.仿佛造句 | 蘋果健康咬一口

彷彿造句 - 用仿佛造句和"仿佛"的例句:1.我們覺得仿佛離家多年了。2.她仿佛顯得更加撩人遐想。點擊查看更多仿佛的造句... 於 1applehealth.com -

#8.仿佛造句子大全 - 语文迷

仿佛造句 子 · 1. 那温柔的话语,仿佛母亲双手,抚慰着我心中的伤痕! · 2. 海浪仿佛是一个顽皮的孩子,在沙滩上乱蹦乱跳。 · 3. 秋天,树叶仿佛是一个会跳舞 ... 於 www.yuwenmi.com -

#9.小學生彷彿造句例句 - 國語季

小學生彷彿造句例句簡介:造句訓練是小學語文基本功訓練的一項專門內容,是訓練和提高學生理解、運用詞語的有效手段。以下是小學生彷彿造句例句, ... 於 m.guoyuji.com -

#10.用仿佛造句 - 名言佳句

用仿佛造句 ... 彩虹仿佛七彩橋。 春天仿佛是小姑娘. 海浪仿佛是一個頑皮的孩子,在沙灘上亂蹦亂跳。 ... 老師仿佛是一盞燈,為我們照亮前方的路。 柳條仿佛小姑娘的長發。 於 mingyanjiaju.org -

#11.彷彿造句在PTT/Dcard完整相關資訊| 說愛你-2021年11月 - 愛情 ...

用仿佛造句_造句_好词好句大全- 句子用仿佛造句. 1、老师仿佛是一盏灯,为我们照亮前方的路。 2、蓝蓝的天空仿佛是一片没有尽头的大海。 3、树上的大苹果仿佛是红着脸的胖 ... 於 hkskylove.com -

#12.彷彿造句 - 三度漢語網

彷彿造句. 1. 楊梅彷彿水果中的小惡魔,我有一次吃楊梅,吃多了,發覺牙齒又酸又軟,豆腐也咬不動了,我才知道楊梅熟透了,酸味是有的,因為它太甜,吃起來就不酸了。 於 www.3du.tw -

#13.彷彿似的造句救星在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

提供彷彿似的造句救星相關PTT/Dcard文章,想要了解更多彷彿意思、仿佛vs彷彿、彿的四字語詞有關星座與運勢文章或書籍,歡迎來星星公主提供您完整相關訊息. 於 astrologysvcs.com -

#14.彷彿造句完整相關資訊 - 輕鬆健身去

彷彿| 造句救星2013年1月24日· 【彷彿】. ... (在线造句词典)2014年10月28日· 仿佛造句:1、点点星光闪烁在夜空中,仿佛一个个可爱的孩子正眨着眼睛,好奇地望着大地。 於 fitnesssource1.com -

#15.用仿佛造句 - 励志一生

用仿佛造句 · 1、老师仿佛是一盏灯,为我们照亮前方的路。 · 2、蓝蓝的天空仿佛是一片没有尽头的大海。 · 3、树上的大苹果仿佛是红着脸的胖娃娃。 · 4、天上的 ... 於 www.lz13.cn -

#16.用“ 彷彿彷彿”怎麼造句? - 第一問答網

用彷彿彷彿造句,用“ 彷彿彷彿”怎麼造句?,1樓灰姑娘已墮落這迎面吹來的風彷彿在告訴我春天來了,彷彿在催促開枝散葉。 2樓善良的開心樂園望著這座 ... 於 www.stdans.com -

#17.用仿佛造句 - 勵志人生網

用仿佛造句 · 1、老師仿佛是一盞燈,為我們照亮前方的路。 · 2、藍藍的天空仿佛是一片沒有盡頭的大海。 · 3、樹上的大蘋果仿佛是紅著臉的胖娃娃。 · 4、天上的白雲仿佛是一隻只 ... 於 www.zeelive.com.tw -

#18.仿佛怎么造句 - 短美文网

仿佛 怎么造句:一、徐悲鸿先生的马画得真有神,一匹匹骏马仿佛在奋蹄奔跑。二、南京长江大桥仿佛一条钢铁巨龙,横跨在江面上。三、对于沉船的事, ... 於 www.duanmeiwen.com -

#19.怎麼用彷彿造句 - 國文雲

怎麼用彷彿造句闡明:彷彿指差不多,那麼,怎麼用彷彿造句呢?下面就爲大家整理了相關句子,歡迎閱讀!彷彿[fǎngfú]1.差不多。單獨作謂語,前面可加相 ... 於 www.guowenyun.com -

#20.彷彿造句 - 台灣公司行號

2014年10月28日- 仿佛造句:1、点点星光闪烁在夜空中,仿佛一个个可爱的孩子正眨着眼睛,好奇地望着大地。2、你看,果园里果实成熟了,一个个柿子笑红了脸,仿佛 . 於 zhaotwcom.com -

#21.用仿佛怎么造句简单短一些

仿佛造句. 1、秋天小麦熟了,仿佛给大地铺上了一层金色的地毯。 2、树上的红红的苹果,仿佛一盏盏小灯笼。 3、一望无际的大草原仿佛一片绿色的海洋。 於 www.zaoju8.com -

#22.造句 - 中文百科知識

造句 ,是指用詞語組織句子。 ... 基本信息名稱:造句詞語概念造句引證解釋:把詞組織成句子。 ... 如用“仿佛”造句:“今天冷極了,風颳在臉上仿佛刀割一樣。”. 於 www.easyatm.com.tw -

#23.造句救星- 彷彿

我一個人站在玉山的高峰上,彷彿自己已經征服了全世界。 ... 秋天到了,稻子成熟了,田裡彷彿鋪上了一層金黃色的地毯。 ... 這個甜食我彷彿小時後吃過,有那麼 ... 於 bookmarks.tw -

#24.標籤: 彷彿造句救星 - 翻黃頁

造句 救星. 2016年2月22日- 每當上數學課的時候,我就想睡覺。 紅紅. 每當我回憶小時候的趣事,我就想笑。 紅紅. 每當我經過母校時,小學時期的一幕幕彷彿就展現在我 ... 於 fantwyp.com -

#25.用彷彿造句,描寫校園花草的,植物花朵用彷彿造句 - 極客派

用彷彿造句,描寫校園花草的,植物花朵用彷彿造句,1樓手機使用者校園花壇上的草遠遠望去就彷彿一件綠衣披在地上2樓呂敬嬌花池裡頭的兩朵月季花開得正好 ... 於 www.jipai.cc -

#26.小学生怎么用仿佛造句?-怎么读?-高效率网 - 成人本科学历

一二三年级的小学生语文作业或考试中,经常会出现用仿佛造句的题目,许多同学是有些抵触的,不知道该怎么写好。其实造句是很简单的,来看看这些小学生 ... 於 hepawang.com -

#27.信口雌黃[正文] - 成語檢視- 教育部《成語典》2020 [基礎版]

他每每在談論老莊玄妙的哲理時,總能侃侃而談,即使是講錯了,或是在道理上有說不通的地方,仍然不慌不忙地隨口改正,彷彿嘴裡含了雌黃,隨時改正,所以大家都稱他 ... 於 dict.idioms.moe.edu.tw -

#28.用“仿佛”造句例句20句 - 华语网

“仿佛”是小学阶段常用的关联词语,为了给同学们提供规范的造句范例,华语网特别邀请了有丰富教学经验的小学语文老师为大家提供了以下例句:. 於 www.thn21.com -

#29.超ㄎㄧㄤ造句又來啦!小朋友太誠實爸媽差點要吐血了!網友卻 ...

國小都會讓孩子練習如何造句,而現在小朋友腦筋動得快,常常寫出讓爸媽都要吐血的答案,這次又有網友忍不住到臉書《爆料公社》上抱怨,貼出自家小朋友的造句,直呼快被 ... 於 www.peekme.cc -

#30.追憶似水年華1:在斯萬家那邊(全新校訂版) - Google 圖書結果

... 那種愉快是我內心深處更統一、更廣闊,因而一切障礙、一切隔閡彷彿都已排除掉的那個部位所感受到的。因為——其實在開頭幾段引起我興趣的,也正是他這種在遣字造句上唯 ... 於 books.google.com.tw -

#31.彷彿造句- 陽光勵志網 - 勵志名言

彷彿造句. 1、我一向都很喜歡靜夜猶如今晚:和風輕拂、飄渺的樹影、偶爾幾聲鳥鳴彷彿夢境一般。 2、看媽媽的頭上一落上了一層潔白的雪,焦急的臉上已經露出了笑容,雪 ... 於 m.yglzw.com -

#32.什麼彷彿什麼怎麼造句 - 國語谷

造句 是小學階段的一種常見考試題型,什麼彷彿什麼怎麼造句呢?以下是小編整理的什麼彷彿什麼怎麼造句,一起來看看怎麼造句吧。 於 m.guoyugu.com -

#33.仿佛造句_用仿佛造句大全- |造句 - 成語故事

1. 楊梅仿佛水果中的小惡魔,我有一次吃楊梅,吃多了,發覺牙齒又酸又軟,豆腐也咬不動了,我才知道楊梅熟透了,酸味是有的,因為它太甜,吃起來就不酸了 ... 於 chengyu.game2.tw -

#34.「彷彿」「好像」是相似詞- 6年4班 - Google Sites

譬喻修辭中,「彷彿」、「好像」我們稱為句子中的喻詞. 再看下面的造句,可以用上面的其他喻詞來替換. 演唱會現場的燈光猶如漫天星斗一樣輝煌燦爛。 於 sites.google.com -

#35.用仿佛造句55句 - 瑞文网

用仿佛造句 · 1. 天上的白云仿佛是一只只绵羊。 · 2. 树上的大苹果仿佛是红着脸的胖娃娃 · 3. 春天到了,公园里花团锦簇、万紫千红,置身其间,仿佛在一个花 ... 於 www.ruiwen.com -

#36.用仿佛造句_字典網

用仿佛造句 · 1、老師仿佛是一盞燈,為我們照亮前方的路。 · 2、藍藍的天空仿佛是一片沒有盡頭的大海。 · 3、樹上的大蘋果仿佛是紅著臉的胖娃娃。 · 4、天上的白雲仿佛是一隻只 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#37.用像彷彿造句

用像彷彿造句,1樓戎幻翠杭羲美麗的大草原像是一塊天工織就的綠色巨毯,成群的牛羊像戰士一樣馳騁內在巨毯上,彷彿就要容熔化在藍天白雲之中。 於 www.diklearn.com -

#38.彷彿造句救星-2021-04-14 | 星星公主

彷彿造句 救星相關資訊,彷彿| 造句救星2013年1月24日· 【彷彿】. 注音一式, ㄈㄤˇ ㄈㄨˊ. 注音二式, fang fu. 相似詞, 好像、似乎、 猶如、宛如、 . 於 neon-pet.com -

#39.熱門文章 - Disp BBS

11-21 (str8g.) 這幾年天氣一變冷,常常可以看到滿街人手一件英國潮牌Superdry(極度乾燥),彷彿另類國民制服 ... 於 disp.cc -

#40.台中補選》周玉蔻狂轟顏寬恒、顏清標會讓選民忘了 ... - 奇摩新聞

彷彿 這場台中補選的主角是周玉蔻跟顏清標。 ... 口號提出後,確實網路聲量大增,為此她感謝網友發揮創意照樣造句,也謝謝眾人踴躍分享轉發,使顏寬恒 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#41.遭問「敏感問題」!炎亞綸幽默神回解尷尬網笑瘋:果然一針見血

值得一提的是,許多網友爭相模仿,貼文串捲起造句熱潮,炎亞綸也親民回覆,肯定網友的創意。貼文一出,網友紛紛笑回:「他是很委婉在跟你說你胖了嗎?」、 ... 於 www.startnewstoday.com -

#42.用彷彿造句- 經典的句子

用彷彿造句介紹:1、聽到這個消息,彷彿空氣都凝固了。2、在遼闊的夜空下。那些龐大的現代化建築羣,彷彿一艘待命遠航的海輪。3、像春風一樣襲來, ... 於 m.pplzw.com -

#43.第十課憨孫耶,好去睏啊!

有時北風呼呼,彷彿從很遠的地方來,要向很遠的地方去,從我們的稻草屋頂上呼嘯而過,我. 會壯著膽子打開竹篾編成的門,看看北風凌虐的樣子。門剛一打開,一匹一匹的 ... 於 tmw3.tmps.tp.edu.tw -

#44.彷彿造句大全- 經典的句子 - 果果勵志網

彷彿造句 大全 · 1、秋天來了,樹葉掉了,彷彿給大地鋪上一層金黃色的棉被。 · 2、見一位化過妝的女友洗面,紅的水黑的水蜿蜒而下,彷彿洪水沖刷過水土流失的 ... 於 m.gglzw.com -

#45.用彷彿的不同意思造句? - 雅瑪知識

7、秋天,樹葉彷彿是一個會跳舞的精靈,從樹上翩翩飛舞而下。 ... 問題一:用彷彿造句用彷彿造句1、老師彷彿是一盞燈,為我們照亮前方的路。 於 www.yamab2b.com -

#46.《成語意思》瑣屑造句_用瑣屑造句大全(5-300個句子)

《成語意思》瑣屑造句_用瑣屑造句大全(5-300個句子) ... (24) 常常覺得不可解,街道上的喧聲,六樓上聽得分外清楚,仿佛就在耳根底下,正如一個人年紀 ... 於 convenienttext.com -

#47.【日文學習】我的日文學習方法・JLPT日檢自學適用 - 女子旅日和

隨著科技進步,日本的廣播劇除了背景音樂與音效等基本元素,還主打錄音設備十分強大,戴上耳機聽的話,能讓人身歷其境,彷彿角色就在你耳邊講話及呼吸(以前曾戴耳機聽 ... 於 misako.tw -

#48.彷彿造句完整相關資訊

仿佛造句 _用仿佛造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句词典)2014年10月28日· 仿佛造句:1、进入森林,仿佛跳进了一个绿色的海洋,立刻便被它吞没了。 於 culturekr.com -

#49.詞語彷彿造句 - 國文班

彷彿造句,用彷彿造句,用彷彿造句怎麼造句. 1.我彷彿看到了解個小學生在吃東西。 2.我彷彿想到了彷彿怎麼造句。 3.李逵彷彿想到宋江為什麼會招安。 於 m.guowenban.com -

#50.彷彿的意思,彷彿造句,彷彿注音 - 國語辭典

彷彿. 注音 ㄈㄤˇ ㄈㄨˊ. 拼音 fǎnɡfú. 簡體仿佛. 解釋1.好像;似乎。 ... 「彷彿」更多造句. 1、 我很好奇,有時候我彷彿嚐到了愛的味道,有時候愛很甜。 於 twdict.lookup.tw -

#51.[AsianCPOP] 周杰倫– 驚嘆號

「我靠」是流行語裡的驚嘆詞,方文山將它重新造句,轉化成我靠自己、靠 ... 靠」,節奏緊湊彷彿敵人逼近在眼前奮力一擊的魄力與戲劇張力;到了C段急 ... 於 asiancpop.wordpress.com -

#52.用仿佛造句 - 帮你收集网

用仿佛造句_用仿佛造句1、春仿佛一位刚刚出生的婴儿。小草刚刚发芽树木刚刚抽出枝条花朵刚刚绽开笑脸。一切都刚刚苏醒。 2、从前就像一片枫叶一样夹入 ... 於 www.bangnishouji.com -

#53.小3兒「超猛造句題」讓媽媽氣炸背叛老爸爆「他有前女友電話 ...

各位爸爸媽媽千萬不要低估小孩們的創意,因為你永遠不知道他們在想什麼,而且你甚至無法預測他們將會做出什麼事。最近有一名女網友在臉書社團「爆廢 ... 於 www.decibo.com -

#54.追憶似水年華(全套七冊,全新校訂版) - Google 圖書結果

... 那種愉快是我內心深處更統一、更廣闊,因而一切障礙、一切隔閡彷彿都已排除掉的那個部位所感受到的。因為——其實在開頭幾段引起我興趣的,也正是他這種在遣字造句上唯 ... 於 books.google.com.tw -

#55.用彷彿造句,用彷彿彷彿造句 - 好問答網

用彷彿造句,用彷彿彷彿造句,1樓flame丶龍我彷彿看到了希望。我彷彿聞到了血腥的味道。我彷彿看見一個仙女向我飄來。2樓陶宇司空韶一走進法國的盧浮宮 ... 於 www.betermondo.com -

#56.用仿佛造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句词典)

仿佛造句 :1、点点星光闪烁在夜空中,仿佛一个个可爱的孩子正眨着眼睛,好奇地望着大地。2、你看,果园里果实成熟了,一个个柿子笑红了脸,仿佛一个个 ... 於 zaojv.com -

#57.彷彿造句 - WANNA酷

夜晚滿天星星一閃一閃,彷彿在向我眨著眼睛。 於 www.wanna.cool -

#58.要求用彷彿什麼彷彿什麼造句 - 貝塔百科網

1、老師彷彿是一盞燈,為我們照亮前方的路。 2、藍藍的天空彷彿是一片沒有盡頭的大海。 3、樹上的大蘋果彷彿是紅著臉的胖娃娃。 4、天上的白雲彷彿是 ... 於 www.beterdik.com -

#59.溫美玉備課趴2: 閱讀理解與延伸寫作的五卡教學實錄

... 法:生字→語詞→造句→段落(篇)大意→主旨,然後就是無止盡的寫圈詞、寫造句、完成習作。這麼呆板無趣、缺乏深度又沒效率的方法早已為人詬病;然而,彷彿被下了詛咒, ... 於 books.google.com.tw -

#60.中原大學特教系創作多元教材啟發特殊孩童學習興趣

還有以卡牌、團體遊戲深入探索「古文」知識,打破以往灌輸式教育,學生彷彿置身於「古世界」,大幅提高學習樂趣。被活動吸引的企管系同學便表示:「從 ... 於 www1.cycu.edu.tw -

#61.用好似又彷彿的句式造句?

用好似,和又彷彿造句:. 1、太陽好似火球一樣,又彷彿玉盤一樣。 2、鄉村,美在草地裡。鄉村的草地,遠遠望去,好似一塊碧綠的翡翠,走近一看,又彷彿 ... 於 www.njarts.cn -

#62.用仿佛造句子三年级|二年级|一年级简单的 - 字典

hao86造句为您提供仿佛造句,用仿佛造句,仿佛造句大全等例句,希望对您有所帮助! ... 4、是漫天飞舞的樱花,仿佛洁白的雪精灵在空中欢快地跳动。 於 www.hao86.com -

#63.用仿佛造句 - 伤感的句子

用仿佛造句 · 1、老师仿佛是一盏灯,为我们照亮前方的路。 · 2、蓝蓝的天空仿佛是一片没有尽头的大海。 · 3、树上的大苹果仿佛是红着脸的胖娃娃。 · 4、天上的白云仿佛是一只只 ... 於 g.sbkk8.com -

#64.仿佛的造句 - 漢語網

仿佛 的造句 · 1、我抽屜里的新鉛筆仿佛是一個個士兵排列得整整齊齊。 · 2、三年來發生的一切,仿佛就在昨天。 · 3、路邊的蒲公英隨風飄舞好像降落傘似的,仿佛在向我們點頭。 於 www.chinesewords.org -

#65.用彷彿造句,用彷彿造句子 - 櫻桃知識

用彷彿造句,用彷彿造句子 ... 3、樹上的大蘋果彷彿是紅著臉的胖娃娃。 ... 7、秋天,樹葉彷彿是一個會跳舞的精靈,從樹上翩翩飛舞而下。 於 www.cherryknow.com -

#66.陪您的寶貝學好國語 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

招術四:用比擬詞造句,可以藉助聯想、想像使句子生動。如用「彷彿」造句:「今天冷極了,風颳在臉上彷彿刀割一樣。」招術五:用關聯詞造句,必須注意詞語的合理搭配。 於 books.google.com.tw -

#67.用彷彿造句,彷彿怎麼造句 - 就問知識人

5、彩虹彷彿七彩橋。 6、他彷彿受到了什麼挫折。 7、秋天,樹葉彷彿是一個會跳舞的精靈,從樹上翩翩飛舞而下。 於 www.doknow.pub -

#68.白佛言閱讀與寫作教室(上冊): Be-tween這樣幸福

快樂=(句子的內容字)四、請你自己寫出五個「形式字」的造句? (六年級侯逸琳) 1.雨落在池塘裡,彷彿大自然正演奏著樂章。 2.操場上有的在玩耍,有的在跑步,還有的在踢球, ... 於 books.google.com.tw -

#69.用仿佛造句是比喻句__句子段落 - 作文

用仿佛造句是比喻句,仿佛造句大家一定不陌生吧,那么用仿佛造句子比喻句大家会怎么写呢,下面一起去看看小编整理的例句吧! 用仿佛造句是比喻句一1、 ... 於 www.xuelaxuela.com -

#70.彷彿| 造句救星| 數位感-2021年10月

仿佛造句 :1、点点星光闪烁在夜空中,仿佛一个个可爱的孩子正眨着眼睛,好奇地望着大地。2、你看,果园里果实成熟了,一个个柿子笑红了脸, ... 於 timetraxtech.com -

#71.用彷彿彷彿造句用彷彿彷彿彷彿造句 - 知識的邊界

用彷彿彷彿造句用彷彿彷彿彷彿造句,1樓匿名使用者成長,彷彿是漫長的蟬蛻,又彷彿是瞬間的重生。望著那輪明月,我彷彿又見到了內奶奶,彷彿又聽到她用那沙啞又慈容祥的 ... 於 www.bigknow.cc -

#72.彷彿造句子 - 勵志文學堂

彷彿造句 子說明:彷彿造句子1、秋天麥子熟了,彷彿給大地鋪上了一層黃色的地毯。2、樹上的蘋果,彷彿一盞盞小燈籠。3、樹上的大蘋果彷彿是紅着臉的胖 ... 於 www.lzwxt.com -

#73.精編小學生造句辭典 - 第 21 頁 - Google 圖書結果

... 9 形狀形容形單影隻 1 1 9 形象 120 形勢 120 形影不離 1 2 0 彷彿 1 2 0 術老 1 2 1 技扶攜幼 1. 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 1 9 1 2 4 1 2 4 1 2 4 更改 21 1 坐立不安 ... 於 books.google.com.tw