彪記集運教學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦賴毓芝,柯律格寫的 物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界 和楊根錨,陳志成的 嶺南民間草藥應用都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自遠足文化 和萬里機構所出版 。

國防大學 政治學系 曾春滿所指導 林俊良的 政治作戰學院因應新式課綱教育改革作為之研究 (2021),提出彪記集運教學關鍵因素是什麼,來自於教育改革、108課綱、政治作戰學院、軍校教育革新。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 葉高樹所指導 許惠婷的 明清政權轉移之際的孔有德 (2021),提出因為有 孔有德、吳橋兵變、耿仲明、尚可喜、貳臣、歷史評價、皇太極的重點而找出了 彪記集運教學的解答。

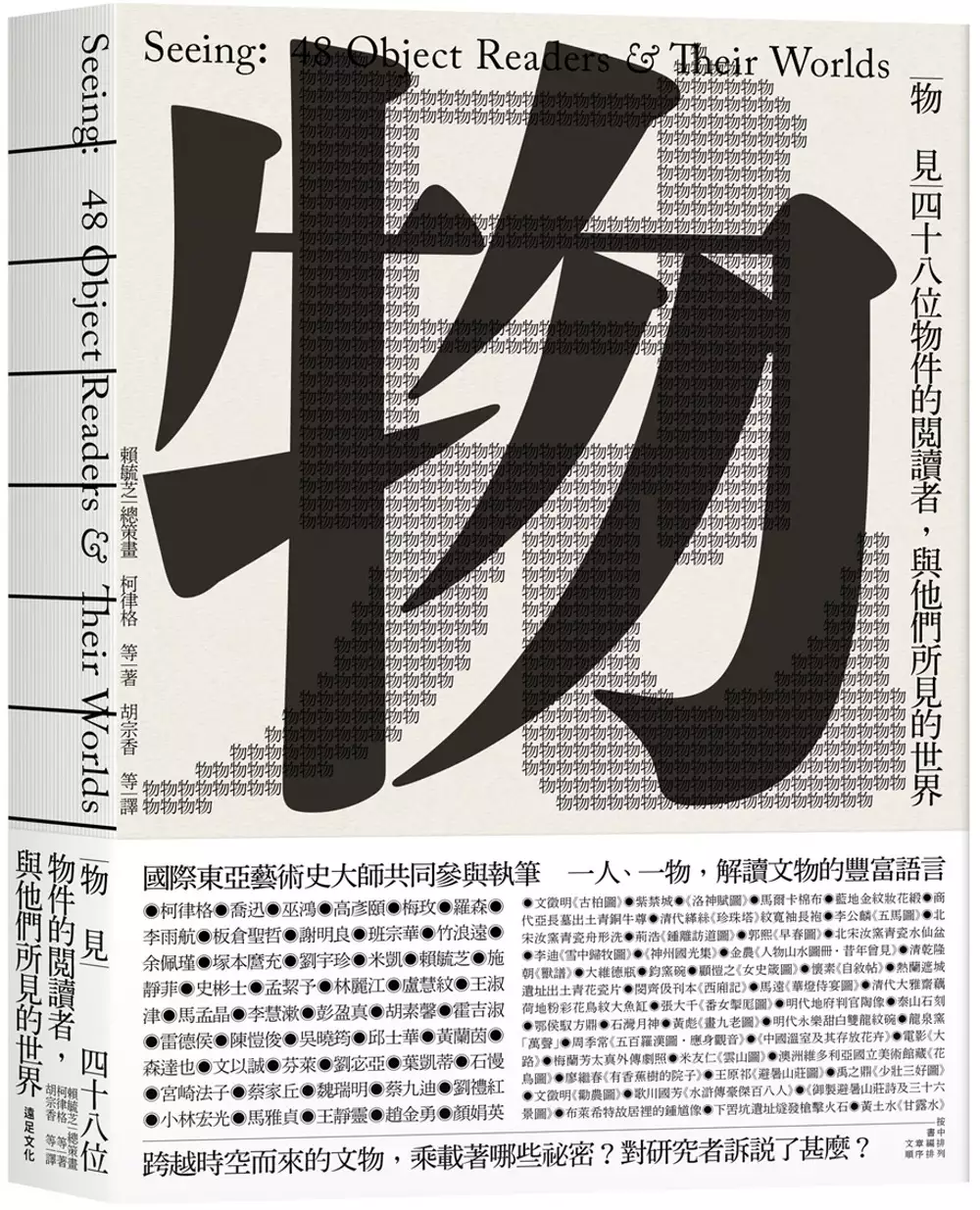

物見:四十八位物件的閱讀者,與他們所見的世界

為了解決彪記集運教學 的問題,作者賴毓芝,柯律格 這樣論述:

48位國際知名東亞藝術史與考古學者 多位大師首次聯手撰述 一人一物 以親身經歷為讀者解讀 他們看見了甚麼?如何看見? 解碼文物與藝術品中,蘊含的豐富語言與意義 當我們在博物館中看見文物,我們或許只看見它們最表面的模樣。 換作是長年浸淫在文物、藝術品中的大師級研究者,他們怎麼看見?他們又從「物」中解讀出甚麼訊息? 本書是一回史無前例的策畫。邀請48位國際上知名的東亞藝術史學者、考古學者,每人選擇一件物品,帶領我們進入這件物品的世界。 48位學者,每一位都閱物無數。當只能選擇一件,他們如

何選出最打動自己,最願意為之傾訴的文物? 他們選擇的物,有書畫、織品、陶瓷器、石器、出土破片、青銅器、石刻、版畫、電影、相片、早期印刷品、甚至大型宮殿建築。 他們與物的關係,有個人獨到的學術見解,有令人顫抖的文物重現世間,有終身難忘的觀看經驗,人與物一期一會的相遇。 ◇ 牛津大學藝術史名譽教授柯律格,回憶起在文徵明《古柏圖》上看到的小墨點 ◇ 紐約大學美術史研究所講座教授喬迅,將紫禁城當作一件物來觀察 ◇ 美國芝加哥大學斯德本特殊貢獻教授巫鴻,從《洛神賦圖》看宋代人的眼光 ◇ 唐獎得主、牛津大學中國藝術與考古教授羅

森,從青銅器看見北方畜牧民族對商代的影響 ◇ 國立臺灣大學藝術史研究所講座教授謝明良,看見一件北宋汝窯瓷器上的金繕修補痕跡 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲,參與了李公麟《五馬圖》再現世間的經過 ◇ 東京大學東洋文化研究所教授塚本麿充,在奈良的雪光中,看見適合觀賞宋畫的光線 ◇ 中研院史語所兼任研究員顏娟英,看見黃土水《甘露水》的佛教美術與現代美術密碼 ◇ 中研院史語所副研究員趙金勇,在下罟坑遺址遇見一名被歷史遺忘、但土地記得的火槍手 48位學者,不受限於傳統的分類框架,從一物出發,在個人深耕的研究關懷上,為我們暢言古今。從經典絕品

到日常一物、從在地視角到世界觀點、從追索脈絡到置身歷史、從傳統收藏流傳到當代展示意識……,種種豐沛動人的物我情事,以48篇文章凝縮於此書中。 物件,與觀看物件的人,都處於變動的時空歷程之中。只要我們去觀看,物與人永遠都在建立新的關係。48位作者現身說法,以他們親身的經驗與學養,向我們展示,「觀看」中的創造性與深度,物與人之間那種種獨特又別具魅力的關係。 【設計理念說明】 本書由青年設計師徐睿紳操刀設計,在概念上將乘載了48個物件的書籍本身,也當作第49個物件來設計。書本的裝幀,經歷有多道手工製作程序。 讀者所收到的成書保留了製作過程獨一無

二的手工感,因此任一本可能從封面、封底、書背、書口,以至書腰,在外觀上都因手工製作而略有不同。

政治作戰學院因應新式課綱教育改革作為之研究

為了解決彪記集運教學 的問題,作者林俊良 這樣論述:

我國教育改革歷史發展已久,當前正面臨新式課綱的再次整改。103年教育部頒佈新式課綱,並於108學年度起開始實行,所以也被稱為「108課綱」。「素養的培養」是本次教育改革的重點,而軍校教育亦為我國當今教育重要的一環,無可避免會受到「108課綱」施行後所帶來的影響。軍事院校在現有的教育方針下,面臨受「新式課綱」薰陶的入學新生,並與一般大學因應「教育改革」歷程下,所呈現的動態改革式的校園新環境,必然是軍事院校即將面臨的重要教育改革課題。 本研究分成三個重點探討,首先、析論我國教育改革的歷程,並闡述「108課綱」內容與欲達成之目標;第二、探究我國軍事院校發展迄今的教育特性;第三、探討政戰院校

教育革新歷程與當今教育改革方向之關聯性,並論述如何培養出具有「軍事素養」之現代化軍事幹部,並達成終身學習等教育目標。

嶺南民間草藥應用

為了解決彪記集運教學 的問題,作者楊根錨,陳志成 這樣論述:

楊根錨醫師研究香港嶺南草藥將近五十年,對香港嶺南草藥的生境分佈及靈活運用嶺南草藥治療臨床疑難雜病頗有獨特心得,常常單方獨味,藥到病除。 《嶺南民間草藥應用》一書,詳述嶺南草藥在防治咳嗽、外感、皮膚濕疹、跌打骨傷常見病的效用,並羅列楊藥師的嶺南民間草藥驗方,其中楊藥師評述為書中亮點,極具嶺南中醫藥文化和嶺南用藥色彩,並附有楊藥師多年來於港九新界上山研藥、攀山涉水拍攝的珍貴草藥高清原圖,各種草藥辨識,簡單明瞭,是研究嶺南民間草藥的醫藥同道與喜歡草藥朋友值得擁有的一本難得的嶺南醫學著作。 名人推薦 1. 香港浸會大學中醫藥學院 陳虎彪教授 2. 香港浸會大學中醫藥學院

榮譽教授 余秋良醫生 3. 香港大學中醫藥學院名譽教授 黃譚智媛醫生 4. 中山大學藥學院 楊得坡教授 5. 廣州中醫藥大學婦科教授 羅頌平教授 6. 廣州中醫藥大學中藥學 冼建春教授 7. 深圳寶安純中醫治療醫院藥學部學科帶頭人 梅全喜教授 8. 廣西中醫藥大學中藥學終身教授 鄧家剛教授 9. 澳門中醫藥學會 (AIPPMCM) 石崇榮會長

明清政權轉移之際的孔有德

為了解決彪記集運教學 的問題,作者許惠婷 這樣論述:

晚明宮廷與政治鬥爭頻繁,隨著努爾哈齊崛起帶來龐大的軍事壓力,遼東邊防亦成官員間的角力場,終至守邊大將陸續求去或遭遇不測。特別是在皮島,以毛文龍個人關係構築起的邊防網,在其遭斬殺後瞬即崩解;而其養孫孔有德以其極重義理、勇於任事的人格特質逐漸嶄露頭角。吳橋兵變是孔有德一生關鍵轉捩點,在窮途末路之際歸降金國,從此對金國竭盡所能,鞠躬盡瘁,與皇太極的互動隨處可見其拳拳之心,其砲兵部隊亦成為金(清)政權重要的軍事力量。孔有德與耿仲明、尚可喜、吳三桂並列漢人藩王,更是清朝第一位掛帥出征的漢人將領,在桂林城破時選擇殉國,與其叛明形象大相逕庭,亦充分展現其重視知遇之恩的面向。近年來,重視將歷史人物或事件放入

歷史脈絡中的歷史記憶研究頗為盛行,本文亦將孔有德放回當時的歷史脈絡中重新審視,梳理其叛眀降金的過程,並討論清朝官方對其評價的轉變。同時,試圖跳脫傳統道德觀,從時代的脈絡中,重新檢視孔有德,或從時代的需要中塑造孔有德的再認識,能夠較完整的建構其形象。