廣東粥菜單的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦韓良憶寫的 家常好日子【限量發售 韓良憶親筆簽名書】 和陳夢因的 食經(全二卷)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站金門必吃美食:聯成廣東粥(附菜單)~配油條超讚也說明:(食記有地址、電話、營業時間和完整菜單價目表供參考,若有變化請依店家為主。) 聯成廣東粥 地址:金門縣金城鎮民生路45巷1號營業時間:06:30–14 ...

這兩本書分別來自皇冠 和商務所出版 。

國立臺灣師範大學 台灣語文學系 陳玉箴所指導 方喜英的 從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例 (2016),提出廣東粥菜單關鍵因素是什麼,來自於移民、港式飲食、臺灣飲食地景、香港廚師。

最後網站三重美食:老客馥粥品專賣連鎖,冬天吃粥好選擇 - 吳大妮則補充:需要調味料的朋友也可以自己使用。 博多幸龍/Hakata KORYU. 辛龍拉麵菜單. 店裡的拉麵口味共有三種,也有大碗能選擇。

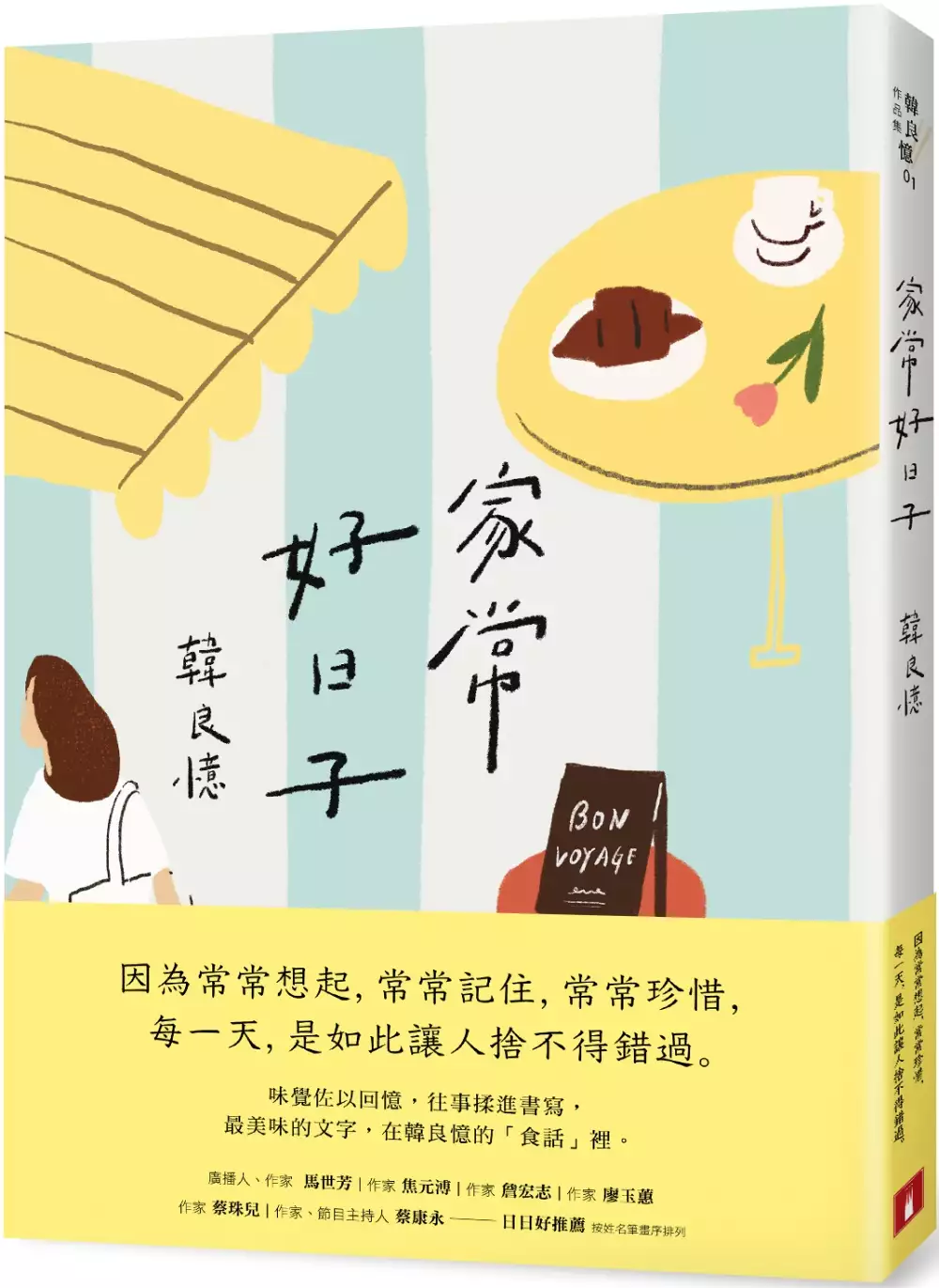

家常好日子【限量發售 韓良憶親筆簽名書】

為了解決廣東粥菜單 的問題,作者韓良憶 這樣論述:

因為常常想起,常常記住,常常珍惜, 每一天,是如此讓人捨不得錯過。 味覺佐以回憶,往事揉進書寫, 最美味的文字,在韓良憶的「食話」裡。 每一天,都耐人尋味, 每一天,都是家常好日子。 且讓我們用飲食與記憶,歌頌安適妥貼的日常生活。 最好的日子,總是在家常裡。 常在記憶的一隅。磨製普羅旺斯青醬時,南法的那片藍天、豔陽,以及姊姊的身影,隨著香氣一同浮現心底。一鍋加了鼠尾草的法式蒜頭湯,想起了真摯年輕的法國男孩,與他那雙濕漉漉的眼睛。週六中午固定的三明治套餐,是與二姊相伴的甜蜜小時光。 或在平凡的滋味裡,過年全家最愛的十香菜,變化萬千的

豬肉末菜餚,不放胡蘿蔔絲的外省味酸辣湯……最平常的最難忘,味蕾都替她記得。 或走過晴光商圈的菜市仔,走過與歷史交織的金門風情,走過旅途裡每一間咖啡館……在大街與小巷、他鄉與故鄉之間,多元的文化融成多變的美味,足跡遼闊了她的家常。 食多也就見多,自然有許多精采好說。從春日必食的南北潤餅,到端午必爭的南北粽大戰;從荷蘭友人的餐桌趣聞,到炸薯條的硬道理,她的「食話」,有時回望根源與鄉土,有時趣味得宛如一道創意佳餚。飲食與生活總是和在一塊,如此構成的每一日──因為家常,都是好日。 名家推薦 【廣播人、作家】馬世芳 【作家】焦元溥 【作家】詹宏志 【作家】廖玉蕙

【作家】蔡珠兒 【作家、節目主持人】蔡康永 日日好推薦! 經得起常吃的,才是深長好味,文章亦然。 良憶的文章,正是經得起反覆咀嚼。──作家/焦元溥

廣東粥菜單進入發燒排行的影片

【廣東粥】天氣涼簡單做,暖心暖胃超好吃!

天冷想吃什麼料裡?

有沒有超簡單做法的食物可以做呢?

今天簡單哥這一道菜

非常適合慵懶的人!

在家也能輕鬆做!

就是我們的【廣東粥】!

(今日份量:2人份)

🥣需要準備的材料🥣

👉飯 150克

👉排骨湯 500克

👉皮蛋 1顆

👉排骨 4塊

👉蔥花 15克

👉鹽巴 適量

👉胡椒 適量

👉油條 半條

🥘開始簡單製作🥘

①冷鍋下白飯及高湯

②將骨頭去除,肉撕碎

③粥滾後關小火,滾煮時間依個人喜好

④粥料依照個人喜好加入

⑤加入鹽巴、胡椒調味

簡單哥感謝大家的觀看❤️

你實際「按讚」「分享」「追蹤」👍

是我拍片的動力哦!🎬

喜歡我的朋友歡迎加入我✌️

➤史上最實用貼圖上線拉 https://pse.is/U3DC6

➤IG帳號 Easybrofood

➤YouTube頻道 https://reurl.cc/R4X3AG

➤FB粉絲頁 https://www.facebook.com/Easybrofood/

➤簡單哥大家庭 https://www.facebook.com/groups/551006655608161/

有各位的支持,我會更加努力拍更多好吃又簡單的美食給各位,感謝💕

#廣東粥

#粥

#皮蛋

#油條

#簡單哥

#方便料理

#簡單料理

#居家料理

從港廚移動看臺灣飲食地景中的港式飲食:以大臺北地區為例

為了解決廣東粥菜單 的問題,作者方喜英 這樣論述:

臺灣飲食研究是近年研究新趨勢,然而,在飲食研究風潮中,卻鮮少提到「港式飲食」在臺灣的發展脈絡,但「港式飲食」在臺灣大街小巷隨處可見,不論是燒臘便當店、港式飲茶還是廣式海鮮餐廳,屬於臺灣獨有庶民地景風貌究竟是如何形成?香港歷經多次政權更迭,造成港人一波一波向外移民,其中香港籍廚師大量移居至臺灣,為臺灣帶來飲食新面貌。本研究欲以大臺北地區港籍廚師為研究對象,將港式飲食在臺灣的發展當作研究主軸,輔以深度訪談及田野觀察,探討港廚經過遷徙後,從早期至高級粵菜廳後期轉向至平價燒臘餐館的流動過程,深入探討在環境改變、顧客目標轉變下,港式飲食文化如何在臺灣落地生根,成為臺灣飲食地景的一環。

食經(全二卷)

為了解決廣東粥菜單 的問題,作者陳夢因 這樣論述:

《食經》是上世紀五十年代香港報章專欄經典,出自時任《星島日報》總編輯的「特級校對」陳夢因先生之手。陳夢因,廣東中山人,精好粵菜,又因抗日戰爭時期任戰地記者,大江南北無遠不至,故對中國各地飲食文化有獨特而有趣的了解。 《食經》珍貴之處,固是講菜式,更在於熟悉菜式的來龍去脈。作者言道,自己不是講放幾匙油幾匙鹽,而是講為甚麼放油放鹽。知其然,更知其所以然。 歷經七十載,老饕經驗之談,兼流水行雲的文字,歷久彌新。 好評推薦 【一句話推介】 菜式的源流,做菜的道理。 食家前輩特級校對陳夢因的經典之作, 完整呈現初版十冊原貌。

廣東粥菜單的網路口碑排行榜

-

#1.如常|粥麵油鹽醬醋茶|南京復興美食廣東粥實在太棒了(菜單)

如常環境介紹; 如常|粥麵油鹽醬醋茶菜單; 如常廣東粥如常拌麵. 皮蛋瘦肉粥$80; 麻油百菇粥$80; 海陸大軍粥$130; 四川椒香麻辣乾拌麵$90. 如常|粥麵油 ... 於 nash.tw -

#2.201805更新【食。台北市信義區美食】粥師傅廣東粥 永吉路30 ...

201805更新【食。台北市信義區美食】粥師傅廣東粥☆永吉路30巷美食☆附菜單 · 皮蛋瘦肉粥 · 廣東皮蛋粥 · 皮蛋瘦肉粥 · 豬肝、魷魚、蝦仁 ... 於 vemmamaureen.pixnet.net -

#3.金門必吃美食:聯成廣東粥(附菜單)~配油條超讚

(食記有地址、電話、營業時間和完整菜單價目表供參考,若有變化請依店家為主。) 聯成廣東粥 地址:金門縣金城鎮民生路45巷1號營業時間:06:30–14 ... 於 www.mecocute.com -

#4.三重美食:老客馥粥品專賣連鎖,冬天吃粥好選擇 - 吳大妮

需要調味料的朋友也可以自己使用。 博多幸龍/Hakata KORYU. 辛龍拉麵菜單. 店裡的拉麵口味共有三種,也有大碗能選擇。 於 wudani.com -

#5.【新莊。食記】料好美味的廣東粥,現點現煮超可口|源社子 ...

《源社子廣東粥》 · 地址:新莊區福壽街81號 · 項目:廣東粥 · 營業時間:PM16:00 ~ PM21:30 (周日公休) ... 於 postit932.pixnet.net -

#6.金門體育館正對面燒烤店飄香二十載,在地人吃到大的滋味

燒烤搭上金門特色的廣東粥,一口燒烤一口粥,是又滿足又對味。皮蛋瘦肉粥和廣東 ... 除了粥品,店裡還有提供鍋燒麵和水餃等主食。 ... 主食和湯品菜單 於 times.hinet.net -

#7.中正區超有料廣東 ... - 哇哈!便當全省送. 全台最大最專業網路便當

廣東粥 超有料,豬肝,蝦仁,透抽,...吃到讓你讚不絕口. 廣東粥美食.. 產品上架時間2010 一月15 週五. 推薦購買商品: 吉品港式150元預算會議便當. NT$ 150 於 www.wahot.com -

#8.緣香廣東粥飯麵館 - 菜單吧Menu Bar

品項, 價格,大小,特殊. 粥品. 鮮肉鮑魚粥, 85. 海鮮皮蛋粥, 85. 魚片皮蛋粥, 85. 魚片雞蓉粥, 85. 廣東海鮮粥, 75. 滑蛋牛肉粥, 75. 皮蛋牛肉粥, 75. 於 menubar.tw -

#9.好口味廣東粥(善化) - 訂便當管理系統公用店家

店名, 好口味廣東粥(善化). 網友評價. 評比. 0 票. 簡介, 20121225更. 地址. 台南市善化區中正路382-8號. (緯:23.129 經:120.294) » 查看地圖. 電話, 06-5838666. 於 dinbendon.net -

#10.【台北美食】雙連廣東粥麵-CP值爆表!50元就能吃到超大 ...

【台北美食】雙連廣東粥麵-CP值爆表!50元就能吃到超大份量美食注意~注意~!! 今天要來跟大家介紹一家CP值爆表的美食小吃店他們店內的餐點一律50元不止便宜, ... 於 nixojov.pixnet.net -

#11.蔡家廣東粥海鮮麵- Publicaciones :: 台灣豬豬真好吃

感謝基隆曾先生購買了130碗善待粥發放給遊民!老蔡這次也邀請了親朋好友一起認購總共做了200碗粥品!ლ(◕ω◕ლ)... 閱讀更多. 蔡家廣東粥菜單 蔡家商行 天母粥 士林 ... 於 twpig.iwiki.tw -

#12.<萬華>德興廣東粥-鮮美高湯熬煮米粒逐漸融化 - 台灣美食小吃

德興廣東粥位在萬華的中原市場旁邊,晚上這裡有熱鬧的夜市, ... 德興比較特別的地方是有一些比較正宗的港式口味能在菜單裡找到,香菇滑雞和滑蛋 ... 於 faith9929.pixnet.net -

#13.香港弘園廣東粥(高雄三民)-熱河人氣小吃,料多實在的皮蛋瘦肉 ...

默默吃完發現其實還滿大一碗的,如果食量較小吃不完的話也可以建議外帶回家享用唷! 香港弘園廣東粥 店家環境 香港弘園廣東粥 店家菜單 香港弘園廣東粥 ( ... 於 inmap.tw -

#14.【台南美食】永康國中旁超人氣排隊廣東粥店,超過20款粥品 ...

好記廣東粥menu · 翡翠玉米魩仔魚粥$80 · 本篇收錄台南永康美食懶人包 · 更多台南資訊你可以瞧瞧 ... 於 decing.tw -

#15.台南美食外帶好吃現熬的”粥麋”口感!超綿香~滿滿海鮮的鮮甜 ...

但貫糜湯海鮮粥,不是一般台南常見的飯湯或是飯粥! ... 台南美食外帶「貫糜湯海鮮粥」菜單MENU ... 「尚品廣東粥」台南粥品|東安路|. 於 hululu.tw -

#16.桃園龜山.霸子鍋燒麵.廣東粥(藥膳湯頭,物美價廉)

廣東粥 」,這家是「桃園吃喝玩樂在這裡」FB社團裡的團友分享的,表示這家的粥品很好 ... 菜單. 龜山.霸子鍋燒麵.廣東粥 「絲瓜蛤蜊鍋燒麵 NT.65元」 於 www.alberthsieh.com -

#17.【台北,雙連站】雙連廣東粥麵,好便宜50元的鍋燒麵!

沒有錯喔~這家雙連廣東粥麵就位在熱鬧的雙連站附近附近都是吃的會知道這家是因為之前 ... 菜單. 一律50元. 不但有鍋燒麵. 也有豬腳飯.控肉飯.還是粥品. 於 kaohsiungtoeat.pixnet.net -

#19.【台北食記】以琳廣東粥便宜好吃cp值超高!私心更推炒飯只要 ...

以琳廣東粥的菜單如下,價位全在100元以內. 除了多款廣東粥外,他們家的炒飯、炒麵也很厲害. R0082930.JPG. 海鮮瘦肉粥—$70. 所有粥品都可以加價15元 ... 於 tenjo.tw -

#20.一碗居然只要120元!比臉大的碗,裡面的蛤蜊至少超過30~40顆

台北大同區美食【福星廣東粥】台北大同區最豪氣的蛤蜊麵及蛤蜊粥,一碗 ... 的菜單給大家看一下,價格最高的就是蛤蜊粥&麵了,但一碗真的才120元。 於 loverossini15.pixnet.net -

#21.天母胖阿姨廣東粥.一碗快一公斤!老闆存心想讓人一起胖!

胖阿姨廣東粥的菜單價格. 菜單與價格,說實在的還蠻划算的! 於 nurseilife.cc -

#22.雙連站| 小洪麵線-鴉片粥魔法鴉片粥XO醬麵線馬偕醫院美食

這是餐檯上的粥,據知是使用了五種蔬菜熬煮的高湯粥底,不偌廣東粥那般的細綿,也不像台南粥品那般地保有口感。 高湯粥底已略有調味,再依客人的選擇 ... 於 ifunny.blog -

#23.領鮮廣東粥鍋燒麵(中正區) - 餐廳/美食評論 - TripAdvisor

领鲜广东粥锅烧面 · 評等和評論 · 詳細資料 · 位置和聯絡方式. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#24.【金門‧金城食記】米香屋廣東粥~晚餐~營業時間、訂購電話

【金門‧金城食記】米香屋廣東粥~晚餐~營業時間、訂購電話、菜單價目表及交通資訊 · 在〝【金門‧金城食記】金許園金城店(點我)〞還沒有來金城開分店的時候,每當我想吃蛋餅的 ... 於 visainfinite.timelog.to -

#25.滿粥穗風禾公園店|桃園粥推薦-台北東區人氣質感粥品快閃桃園 ...

滿粥穗菜單有16種粥,最便宜的粥100元,最貴的也不過180元,連麵都有8種, ... 他的粥吃起來介於飯湯和廣東粥之間,看得到米粒,吃起來又綿綿的,水和 ... 於 eater.tw -

#26.【桃園】帝王廣東粥 湯頭鮮甜 - 葉影瓶像

店名:帝王廣東粥 · 電話:03 358 3313 · 營業時間:11:00–14:00, 17:00–21:30(週日公休) · 地址:桃園市桃園區中埔一街、南平路交叉口 · 大魔大滿足鍋物中壢 ... 於 leafyeh.com -

#27.【頤禾園廣東粥Yi he yuan guang dong zhou】Menu(菜單價格 ...

頤禾園廣東粥Yi he yuan guang dong zhou】Menu(菜單價格)價目表。推薦/食記/優惠/電話/地址/DM 【頤禾園廣東粥Yi he yuan guang dong zhou】 於 menus.pixnet.net -

#28.平價又溫心海鮮烏龍麵-蔡家廣東粥海鮮麵@芝山站@天母SOGO

星期日晚上跟美姬來芝山站附近覓食本來是想吃老街切仔麵但人太多只好作罷突然發現旁邊有一家蔡家廣東粥海鮮麵之前好像沒有印象有這一家不過天涼來一碗 ... 於 keeat.pixnet.net -

#29.[澎湖小吃][馬公880] 鄒姊的粥 - 藥師家

[澎湖小吃][馬公880] 鄒姊的粥. 澎湖港記廣東粥菜單. 相關資訊. 嘉義縣布袋鎮興中里後寮路72巷藥局 · 台中市北區國強街藥局. [澎湖小吃][馬公880] 鄒姊的粥. 於 pharmknow.com -

#30.如常粥麵油鹽醬醋茶|位於南京復興站上班族常來的廣東粥

如常廣東粥菜單有分成素食跟葷食兩種不一樣的,葷食除的常見的瘦肉粥跟皮蛋瘦肉之外,如常還有蠻特別的,像是泡菜、松露海鮮之類的,就是走一個不像是 ... 於 blake.com.tw -

#31.台南東區鍋燒意麵推薦鼎福廣東粥中場不休息營業時間很長近南...

好吃的粥,大家都在找解答。 鼎福廣東粥#台南鍋燒意麵#台南廣東粥#台南皮蛋瘦肉粥#鼎福廣東粥菜單#鼎福廣東粥價目表2018年的最後一天午餐我們吃鼎福廣東粥這應該算3 . 於 twagoda.com -

#32.新北板橋-原味廣東粥|海鮮粥|鮑魚粥|深夜 - Life QA

餐廳名稱:原味廣東粥消費時間:2014年/12月電話:0939-168-363 地址:新北市板橋區莒光路65號前(7-11 ... 最後,附上「原味廣東粥」的菜單供大家參考。 於 life.faqs.tw -

#33.士林美食『福星廣東粥蛤蜊麵(士林店)』皮蛋瘦肉粥/鍋燒意麵/外送

福星廣東粥蛤蜊麵(士林店)』沙拉一年半來買過很多次,出門時就用手機做紀錄, ... 『福星廣東粥蛤蜊麵(士林店)』菜單,不加胡椒、米酒、玉米請先告知. 於 vreranda.pixnet.net -

#34.兩樓煮麵廣東粥 - LINE熱點

【LINE熱點】兩樓煮麵廣東粥, 粥餐廳, 地址: 台南市安平區郡平路132號,電話: 06 299 5371。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠折扣、線上 ... 於 spot.line.me -

#35.【不專業食記】【台北信義】廣集品廣東粥 - 妍巴吃貨生活

廣集品廣東粥位於捷運永春站4號出口,出捷運站出口後走路約2分鐘即可抵達。 ... 廣集品廣東粥菜單. 菜單上可以看到都是以粥類及鍋燒類為主。 於 yenbo1813.pixnet.net -

#36.食記-九龍廣東粥總店.中美街美食

九龍廣東粥總店地址:台中市西區中美街211號菜單種類很多也有提供加料的選擇喔我點一碗海產粥一樣有油條魚板蝦子跟蛤蠣. 於 lian8817.pixnet.net -

#37.德鑫廣東粥菜單價格(TW) - Menu-Prices

Picked For You · 皮蛋瘦肉粥Century Egg and Lean Pork Congee · 滑蛋牛肉粥Beef Congee with Scramble Egg · 香菇滑雞粥Chicken Congee with Taiwan Mushroom. 於 www.menu-prices.com -

#38.【港口廣東粥】輔大校園周邊美食 招牌廣東粥(皮蛋、瘦肉、豬肝

來看看菜單吧! 價位從65~80元. 算是很一般的價格. 加鹹蛋、玉米、皮蛋需多收10元. 於 wonderfood.pixnet.net -

#39.好粥對麵素食廣東粥-鳳山店in 高雄市 - 蔬食地圖

鍋燒各式麵類, 炒麵類, 素燥飯, 咖哩飯, 招牌廣東粥, 美味皮蛋粥, 香甜玉米粥, 回味鹹蛋粥, 南瓜養生粥, ... Menu. 菜單. b795cd401f5362198f949a320ca7e46d.jpg ... 於 vegemap.merit-times.com -

#40.【台中北屯。美食】『九龍廣東粥』料多味美!餡料豐富的多元 ...

店家不僅有販售各式美味粥點,另外也有創意的烤粥以及出乎意料超好吃的炒飯!文內附上店家地址、電話、營業時間與菜單提供參考。 於 sillycoupleblog.tw -

#41.【台北市松山區南京東路五段】弘記粥品 - 美食跟我走Blog

【台北超過100間美食餐廳推薦總整理】必吃美食景觀餐廳午茶懶人包... ... 南昌廣東粥/ 超跩食堂- Home - Taipei, Taiwan - Menu, Prices ... ... 【食記台北市】國宴級鮑魚, ... 於 whofood.net -

#42.士林廣東粥菜單

搜尋【士林廣東粥菜單】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... 斗六美食最佳人氣王~**程媽媽廣東粥**~ 泡菜專家"~程媽媽廣東粥~ 雲林縣斗六市 ... 於 www.yamab2b.com -

#43.【金門金城】壽記廣東粥的食記 - FonFood瘋美食

【【金門‧金城食記】壽記廣東粥~早餐~營業時間、電話、價位及交通資訊】. ... 【金門金城鎮美食‧壽記廣東粥金門第一老牌的受氣粥糜但料多味美值得等待】. 於 www.fonfood.com -

#44.台中北區廣東粥推薦 福星廣東粥永興店 - Vickey Loves Beauty

店門外的大柱上有直立式的菜單看板之外,在料理台的上桌也有橫式菜單可以參考。基本上除了有葷素皆有的各式廣東粥品之外,還有鍋燒麵及多道湯品,價位 ... 於 vickeywei.com -

#45.新竹縣竹北美食|食神廣東粥(六家店)|皮蛋瘦肉粥|鍋燒什錦台南 ...

墨西哥辣雞拌麵。鍋燒什錦台南意麵(外帶/六家高中/嘉興路/地址電話營業時間/邀約)–踢小米食記. 於 timmyblog.cc -

#46.東都廣東粥(長庚店) 菜單- 找地方美食

菜BBAR 給你附近所有美食,店內菜單一覽!不論是朋友聚餐、公司訂餐或是下午茶,都可以快速查看各項菜色價格、照片、網友評論!多項服務,讓選擇美食方便又快速。 於 bbar.menu -

#47.粥師傅-幸福店 - iCHEF Online Store

營業時間:11:00~14:00、17:00~21:30 訂餐專線:(02) 2990-5806 地址:新北市新莊區中和街155巷20號目前暫時只提供網路點餐_自取_優惠價取餐時間約7~10分請務必將會員 ... 於 shop.ichefpos.com -

#48.【食記 台北】大直大直粥品(大直店) @ 冬季用餐好選擇!經濟 ...

廣東 皮蛋粥,為許多粥品店必備的招牌餐點之一。依照菜單上描述的內容,配料有皮蛋、雞蛋、瘦肉、蝦仁、花枝。 簡單的粥品上頭放置 ... 於 jimxpplife.com -

#49.粥公食堂樹林店 - 台灣集合網

【樹林區粥食】 電話:02-2687-4986. 於 www.66571917.com.tw -

#50.[澳門]廣東粥賣到米其林推介?老記海鮮粥麵菜館 - 美食好芃友

不忘提醒我們點個粥和雲吞撈麵來吃. 一翻菜單,發現這粥可大有來頭啊~. 光是米就有三個種類,更遑論粥底是用干貝 ... 於 angelala.tw -

#51.源士林粥品

首頁 > 我們的產品 > 養身保健系列. 於 0800040040.com.tw -

#52.淡水美食「老店廣東粥」料多味美且實在廣東粥! - 好景點

店面雖然看起來老舊,沒有好看的裝潢,但裡面非常乾淨整潔! 老店廣東粥-菜單. 菜單的選擇 ... 於 foncc.com -

#53.京好鍋燒麵廣東粥的菜單- 台北 - OpenRice

京好鍋燒麵廣東粥的菜單, 餐廳位於台北松山區南京東路四段133巷9弄1號. 於 tw.openrice.com -

#54.承記廣東粥菜單- fong-menu

各家菜單(陸續增加中) · 21金火鍋菜單 · 一沐日茶飲 · 一町牛肉麵 · 八方雲集菜單 · 北港控肉飯 · 咕咕圓鹹酥雞 · 布布恰恰義式餐廳 · 悟饕沙鹿中正店. 承記廣東粥菜單. 於 sites.google.com -

#55.台中北屯-東光市場真好吃廣東粥鍋燒麵 - 一房屋一故事

大多數人都吃過廣東粥或皮蛋瘦肉粥等, 但大多數都口味平平, 但您吃過松阪皮蛋粥嗎? 跟朋友說我正在吃松阪皮蛋粥, 很多人都不相信有這種口味, 朋友啊! 於 sweiwei.pixnet.net -

#56.隱藏巷弄飄香20年的現煮廣東粥,在地人才知道的美味

京品廣東粥安居街六張犁麟光站必吃小吃美食. 京品廣東粥在哪裡?怎麼去? 文章內有京品廣東粥地址、電話、營業時間、京品廣東粥完整菜單價目表menu可 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#57.【美食介紹】中和-龍廣東粥 料多粥濃郁

每次都經過而已~~而且想一想好像沒帶米寶吃過廣東粥,於是就立馬到現場吃而且米 ... 【美食介紹】中和-龍廣東粥♥料多粥濃郁♥ ... 菜單提供大家參考. 於 winne33200.pixnet.net -

#58.《金門•聯成廣東粥》金門必吃的廣東粥糜 - Ray旅遊日誌

聯成廣東粥是金門本地人也大推的廣東粥店,吃不到米粒的粥,再配上必搭的 ... 菜單~選項不多,就是粥糜、麵線和油條,價錢幾乎可以說是均一價70元~. 於 hongbai.pixnet.net -

#59.岡山廣東粥

岡山-巧廚廣東粥的完整菜單列表,共有39道餐點品項,包括皮蛋瘦肉粥、香菇瘦肉粥、鹹蛋瘦肉粥等。 位於高雄市,快速查詢岡山-巧廚廣東粥的價位,找美食與FoodPanda ... 於 www.o2cllence.co -

#60.[金門美食]金城老街-傳記廣東粥,傳承1960創始人的獨特風味

用粗海鹽調味,煮出一整碗用料豐富的廣東粥,再搭配一根油條,就是金門人一早開始的活力來源。 店家資訊. FB社群:傳記廣東粥 營業地址:金門縣金城鎮 ... 於 saytainan.com -

#61.港式粥品 - 九龍廣東粥

13.皮蛋瘦肉粥. 70+. 於 www.9long.com.tw -

#62.【金門‧金城食記】梁記廣東粥、佳味小吃、菜單Menu~早餐

梁記廣東粥位於總兵署旁,它的前身是聯成廣東粥自從聯成搬到新址之後這裡就改為梁記廣東粥,金門在地人應該很喜歡在早餐時候吃上一碗熱呼呼的廣東粥吧? 於 infinite520visa.pixnet.net -

#63.【新北中和】源珍味金門廣東粥 越晚越多人!各大媒體熱情報導

各大媒體熱情報導,道地金門廣東粥!景安排隊美食,最新菜單價目! ... 就是位於景安捷運站附近,步行1~2分鐘可以抵達的"源珍味金門廣東粥". 於 reinmiso.pixnet.net -

#64.《士東市場》士東廣東粥冠軍炒飯 - Big Fish 自由自在的魚

今天來這家士東廣東粥。 已經擺攤二十多年的冠軍炒飯, ... 《士東市場》士東廣東粥冠軍炒飯 ... 菜單就在招牌上,今年去的時候發現漲價了。 於 ych2013.pixnet.net -

#65.古亭廣東粥台北外送| 菜單 - Uber Eats

使用Uber 帳戶即可向台北的古亭廣東粥訂購外送美食。瀏覽菜單、查看熱門餐點,並可追蹤訂單進度。 於 www.ubereats.com -

#66.(台北捷運雙連站美食) 福星廣東粥蛤蜊麵 - 真心部落

(台北捷運雙連站美食) 福星廣東粥蛤蜊麵 ... 除了滿滿蛤蜊粥/麵很多人點外 ... 菜單. 不加芹菜、玉米、胡椒、米酒. 請先告知. 麵條可以選:油麵? 於 kelsy310.pixnet.net -

#67.禾匠粥品麵食專賣店|粥品、鍋燒意麵美食外送服務、菜單 - 高雄

高雄平價美食禾匠,深受高雄地區上班族及學生喜愛,各式粥品、鍋燒意麵等麵食,禾匠「用心經營,安心享受」,堅持現點現煮,美食外送服務,銅板輕鬆點、還在煩惱中午吃 ... 於 www.hochiang.com.tw -

#68.2021最新【高雄-珍品廣東粥】評價、電話

食品類型粥品. 店家類別小吃店. 招牌菜廣東粥/ 鍋燒麵. 編輯改善此餐廳資 ... 4 )【高雄市楠梓區美食】珍品廣東粥- 網友評價、菜單&推薦餐點、食記...:珍品廣東粥是一 ... 於 hot-shop.cc -

#69.廣集品廣東粥 - 有無外送

有食品原料產地資訊查看店家資訊. 精選商品. 精選商品. 招牌粥. NT$ 85. 廣東粥. NT$ 75. 海鮮粥. NT$ 75. 鮑魚粥. NT$ 130. 皇帝粥. NT$ 125. 蝦仁瘦肉粥. 於 www.yo-woo.com -

#70.老客馥粥品專賣連鎖-總公司

老客馥粥品專賣連鎖-總公司, 老客馥粥品專賣連鎖, 廣東粥, 加盟, 皮蛋瘦肉粥, 餐飲業, laokefu, 加盟金. 於 www.laokefu.com.tw -

#71.粥記廣東粥在合江街美食推薦廣東皮蛋粥和鍋燒意麵附菜單

中山區合江街上美食如雲,粥記的廣東皮蛋粥料多實在,小缺點是吃完口中會感受到類似味精放太多的厚重感,七種料的廣東皮蛋粥:蝦仁、豬肝、花枝、 ... 於 aquala.pixnet.net -

#72.福星廣東粥蛤蜊麵人蔘排骨湯捷運雙連站皮蛋瘦肉手工大骨湯頭 ...

真心不騙好吃又好喝! 福興廣東粥捷運雙連站福星廣東粥蛤蜊麵交通( 菜單MENU價錢). 於 wengweng.tw -

#73.京品廣東粥|大安區安居街小吃美食推薦,藏身小巷飄香超過20 ...

京品廣東粥營業時間:11:00~13:30/17:00~21:00(週日公休). 京品廣東粥地址:台北市大安區安居街31號. 備註:文章皆有時效性,如有修正皆以店家為主 ... 於 v84454058.pixnet.net -

#74.東區香港廣東粥,薑絲湯頭有點怪

香港廣東粥麵粉飯點心名店的菜單(點圖可以放大) 我挺愛吃港式的炒飯及燒臘之 ... 這天一看到"香港"、"廣東"等關鍵字,燃起了我想吃叉燒飯與烤鴨飯念頭 於 aniseblog.tw -

#75.小港區~大眾廣東粥 - 瑞塔的雜記本兼拉雞桶

參訪(晚上改成只開到十一點半) 之前看團友抱怨很貴,不過攤車上有價位翡翠吻仔魚粥跟鍋燒意麵(均大碗) 鍋燒有多種海鮮跟火鍋料頭家娘本來以為大碗鍋燒 ... 於 rita1206.pixnet.net -

#76.雙連美食『福星廣東粥蛤蠣麵』招牌痛風蛤蠣粥 - 海綿飽飽的 ...

福星廣東粥的參考菜單. (僅供參考,請以現場提供為主). 多達17種選擇的粥品. 蛤蠣粥、虱目魚肚粥、鮮肉鮑魚粥、芋頭排骨粥、皮蛋瘦肉粥...等. 於 hamibobo.tw -

#77.【花蓮食記】永利廣東粥 - 愛許莉的生活日嚐

店名:永利廣東粥地址:花蓮市民國路97號電話:(03)8322765 營業時間:11:00~22:30 來到號稱美食戰場的民國路這常常不知道要吃什麼,因為太多選擇了 ... 於 ashley1205.pixnet.net -

#78.台北松山路粥師傅廣東粥 - 奶油不飛的Play Ground

店名:粥師傅廣東粥電話:02 2727 5955 地址:台北市信義區松山路540巷1-1號營業時間:11:30~14:00, 17:00~23:00 上次本來要去瑪多內結果沒開,就到附近. 於 guessworld.pixnet.net -

#79.鮮品廣東粥@ 美食活動分享網 - 隨意窩

商家資料鮮品廣東粥官方簡介: 粵省家鄉口味店址: 雲林縣虎尾鎮新興路68號電話:無資料外送專線:05-6362517 0911924776營業時間:早上11點~晚上11點菜單: 相關網址:無 ... 於 blog.xuite.net -

#80.御品廣東粥(大業店)超值優惠方案 - GOMAJI

飢腸轆轆的時候,來一碗料多實在、熱呼呼的廣東粥最好不過了!在地桃園人激推的【御品廣東粥(大業店)】,可是桃園地區十分有人氣的粥品料理餐廳,店內菜單以廣東粥為 ... 於 www.gomaji.com -

#81.【台北內湖】內湖路源士林粥品

《內湖源士林粥品》 天氣冷、生病都會想吃粥,距離公司最近的粥就是源士林了! 以前只有賣粥現在多賣了許多小菜,生意超好的有開發票喔! 於 eat2eat.pixnet.net -

#82.[台北中山] 大直粥品寒冷的冬天就該吃暖呼呼的熱粥大直捷運站 ...

台北大直美食推薦/寒冬暖身廣東粥]每到冬天北部濕冷的天氣,總讓人很想吃些暖呼呼的食物而說到最適合冬天吃的暖身美食,除了火鍋之外就是熱騰騰的粥這 ... 於 nickhow.tw -

#83.台中北屯美食|『九龍廣東粥-軍功店』炒飯比粥還熱賣

【九龍廣東粥-軍功店|完整菜單MENU】. △除了基本款的粥品,炒飯類更是店家的招牌,當天在等餐的時候發現,他們家 ... 於 vivawei.tw -

#84.【金門】聯成廣東粥-吹著冷氣吃金門美食廣東粥(附菜單)

許多來金門遊玩的旅客都知道金門早餐必吃廣東粥,但金門賣廣東粥的店家這麼多到底要選擇哪家?笑笑個人覺得每家都有優點,味道也是見仁見智, ... 於 halosummer15.pixnet.net -

#85.大直美食|料多又新鮮的大碗粥品推薦

babe的廣東皮蛋粥,裡頭的皮蛋很大塊喔、除了海鮮花枝、新鮮、豬肝、碎肉. 食材超新鮮,花枝大塊又脆甜、豬肝也很嫩. 綿密的粥有一點鵝黃色, ... 於 angelababy.tw -

#86.金城廣東粥(總店) - 網友評價、菜單| 新竹北區宵夜- 愛食記

金城廣東粥(總店)(1則評價) 網友評分: 3.7分。金城廣東粥(總店)是位於新竹北區的網友推薦餐廳,地址: 新竹市北區水田街2號,訂位電話: 035277412,均消價位: ..., 於 ifoodie.tw -

#87.[新莊美食]粥師父廣東粥銅板價爆棚海鮮粥每口都吃得到配料 ...

這碗廣東皮蛋粥裡配料真的有點給他浮誇,滿滿滿的豬肝、蝦仁、皮蛋、瘦肉、還有海瓜子、那豬肝粉嫩的色澤一看就是很新鮮,而且老闆煮功了得,所有海鮮肉品 ... 於 anniekoko.com -

#88.南昌廣東粥/ 超跩食堂 - Facebook

菜單 點這 https://www.facebook.com/TBCongee/posts/2061525357322035 / 【在地經營30年,以粥品起家,以炒飯聞名】 南昌廣東粥/ 超跩食堂 ◾️(02) 2322-2927 於 www.facebook.com -

#89.新北新店。光明街第一樓港式粥品|| 30款細火慢燉溫暖好粥 ...

當我想吃點清爽口味的粥時,就會想到這家店, 他們家的粥,是那種綿綿濃郁的口感, ... 外觀及用餐環境; 餐點; 第一樓港式粥品菜單; 店家資訊及交通 ... 於 soultribeworld.com -

#90.【台北】。土城宵夜廣東粥、鍋燒麵@老客馥粥品 - [自己的小小 ...

每次下了班晚上不知要吃什麼,又想吃清淡一點,就會想到土城這間介於捷運土城站步行十來分的廣東粥,這間店開了一段時間常常是不對時間也不會想去吃, ... 於 becky-photo.com -

#91.新食代廣東粥- 小吃店

新食代廣東粥. 小吃店. 明天上午10:00 開始營業. 取得報價立即致電查詢路線WhatsApp傳送訊息給我們與我們聯絡訂位預約下單查看菜單. 網站的標題圖片 ... 於 deli-2558.business.site -

#92.【台南市六甲區美食】六甲廣東粥- 網友評價 - 飢餓黑熊

六甲廣東粥是一間位於台南市六甲區的粥餐廳,總共有10位網友評價過此餐廳,平均是3.7顆星。 於 ihungrybear.com -

#93.【台北東區。食記】香港廣東粥點心名店N訪

香港廣東粥麵粉飯點心名店地址: 台北市大安區大安路一段157巷16號1樓電話: 2701-8119 還記得以前 ... 菜單依舊豐富,不因為搬到小巷子中而減少品項。 於 vivialwaysin.pixnet.net -

#94.廣東粥菜單|Taipei City 推薦餐廳| foodpanda 外送

廣東粥 在foodpanda點的到,更多Taipei City 推薦美食,線上訂立即送,下載foodpanda APP,20分鐘外送上門!瀏覽菜單和獨家優惠折扣. 於 www.foodpanda.com.tw -

#95.金門廣東粥-兩步驟完成粥底-粥糜-金門美食這樣煮 - Amanda ...

金門廣東粥-兩步驟完成粥底-粥糜旅遊金門必吃在地美食"廣東粥",沒去過金門會想著廣東粥有甚麼好吃台灣到處都是,第一次到金門見到這碗粥很納悶怎都沒 ... 於 www.amanda326.com -

#96.台中潭子美食客臨廣東粥老客馥粥品專賣連鎖內用外帶都方便雅 ...

老客馥粥品專賣連鎖菜單在這裡,口味不少,還有圖片可以參考,真貼心。 初體驗咱們買了皮蛋瘦肉粥$65、海苔吻魚粥$75元,肉鬆與油條包會 ... 於 misshuan.tw -

#97.台中市「頤禾園廣東粥」小吃、地址、電話 - 愛呷中彰投

台中市大雅區大雅區的「頤禾園廣東粥」小吃,店家資訊如上方列表。 營業時間:歡迎提供; 網址:歡迎提供; 信箱:no-email; 推薦: ... 於 txg.lovetweast.com