布農族服飾圖騰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦田哲益寫的 魯凱族神話與傳說【新版】 和徐宗懋圖文館的 閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站布農族圖騰尋祖先生活足跡 - UQBFK也說明:【文傑格達德班臺東海端】 2017-06-12 指導老師帶著學員們,辛苦徒步回到了布農族祖先曾經生活的領域,希望讓布農族青年了解傳統服飾上的圖騰 ...

這兩本書分別來自晨星 和時報出版所出版 。

國立臺灣藝術大學 圖文傳播藝術學系 廖珮玲所指導 莊凱卉的 臺灣原住民刺繡元素運用於文化創意產品之研究 (2020),提出布農族服飾圖騰關鍵因素是什麼,來自於文化創意商品、臺灣原住民刺繡、臺灣原住民文化。

而第二篇論文南華大學 文化創意事業管理學系 趙家民、賴文儀所指導 張博凱的 阿美族興昌部落文化傳承之研究 (2020),提出因為有 文化傳承、南島語族、無形文化資產、平地原住民族、豐年祭、海祭、勇士舞、年齡階級的重點而找出了 布農族服飾圖騰的解答。

最後網站呈現部落動人風貌原住民圖騰創作展| 大紀元則補充:全萬才在創作中融入布農族的圖騰與紋飾等元素,展現族人的傳統文化。 ... 瑰麗、華美鮮豔的泰雅色調,表現部落婦女服飾編織特色,畫面刻畫菱紋圖騰、 ...

魯凱族神話與傳說【新版】

為了解決布農族服飾圖騰 的問題,作者田哲益 這樣論述:

相傳雲豹引領魯凱族人來到舊好茶建立部落, 以後居住地即被稱為「雲豹的故鄉」。 魯凱族是貴族階級的社會,神話與傳說多與貴族有關,例如創世神話、遷徙史、宗教祭祀、圖騰傳說、文身刺青、服裝、裝飾、器物、建築等,皆與貴族頭人緊密連結。 本書不僅收錄雲豹故鄉的傳說故事,更有關於魯凱族的祖先起源、節慶祭祀、狩獵農作、圖騰藝術等神話傳說;不論是膾炙人口的巴嫩公主鬼湖之戀、古老的文身刺青習俗,或祭典文化、飲食文化及服飾文化等,作者搜羅流傳於魯凱族各地方的相關故事,並在每個故事之後說明其構成的背景因素或發展過程,且更進一步提出問題加以討論跟解析,綜觀本書,將可領略魯凱族文化的核心。

本書特色 1.本書《魯凱族神話與傳說》新版,完整收錄了各種版本的故事,可以讓讀者有所比較與吸收。 2.魯凱族的祭典文化、飲食文化及服飾文化也很特別,從本書可以領略魯凱族文化的核心。 3.從本書中可以窺探古代魯凱族人農耕、狩獵、漁撈與採集的原始生活。透過本書,可全面了解有關魯凱族的文化。

臺灣原住民刺繡元素運用於文化創意產品之研究

為了解決布農族服飾圖騰 的問題,作者莊凱卉 這樣論述:

日常生活美學、文化創意產品興盛,消費者購買動機早已從古時的滿足生理需求晉升為心靈、質感與文化的體現。文化創意產品特殊的療癒力、傳達給人們的溫度、故事與富含創意的細節、巧思更是現今物質世界中獨特的存在。然而台灣文化元素中重要的本土原住民文化,擁有悠久的傳統工藝、圖騰與元素,是兼具自然風情、文化與歷史故事的結晶。 文化創意產品強調物品的獨特性,融入原住民元素的產品更能表現出臺灣最初的自然與傳統文化,並傳達在地深層的故事,將文化具體地透過創意呈現。本研究首先蒐集相關文獻與圖像,再以圖像分析法解析臺灣原住民刺繡圖紋,並以深度訪談法了解相關領域之專家與一般消費者對臺灣原住民刺繡元素運用於

文化創意商品的看法與見解。最後歸納出研究結果與建議之重點為以下: (一)原住民刺繡元素運用於文化創意之產品,需與受眾、消費者產生良好的共鳴、增加商品與人的生活關聯性,可訂定目標客群、主要受眾,並了解現今時尚、生活樣貌、流行元素,將目標族群的喜好、生活風格納入設計的考量。 (二)原住民刺繡元素運用於文化創意產品在文化傳遞方面,商品可透過品牌、展覽方式做更有效、全面性的理念與文化闡述,更可以在商品使用方法與品項的選擇上與欲表達的文化做關聯性的設計構思;商品可與影音作品相輔相成,透過影音、媒體將文化的故事更完整、有效的訴說並增加曝光度。 (三)原住民刺繡元素運用於文化創意產品可發展成手作體驗或DIY

材料包,在文化傳達面可使受眾透過體驗、自己動手做來增加與商品的回憶與記憶,受眾更可透過親身的參與,沉浸於文化的氛圍之中並達到療癒效果。

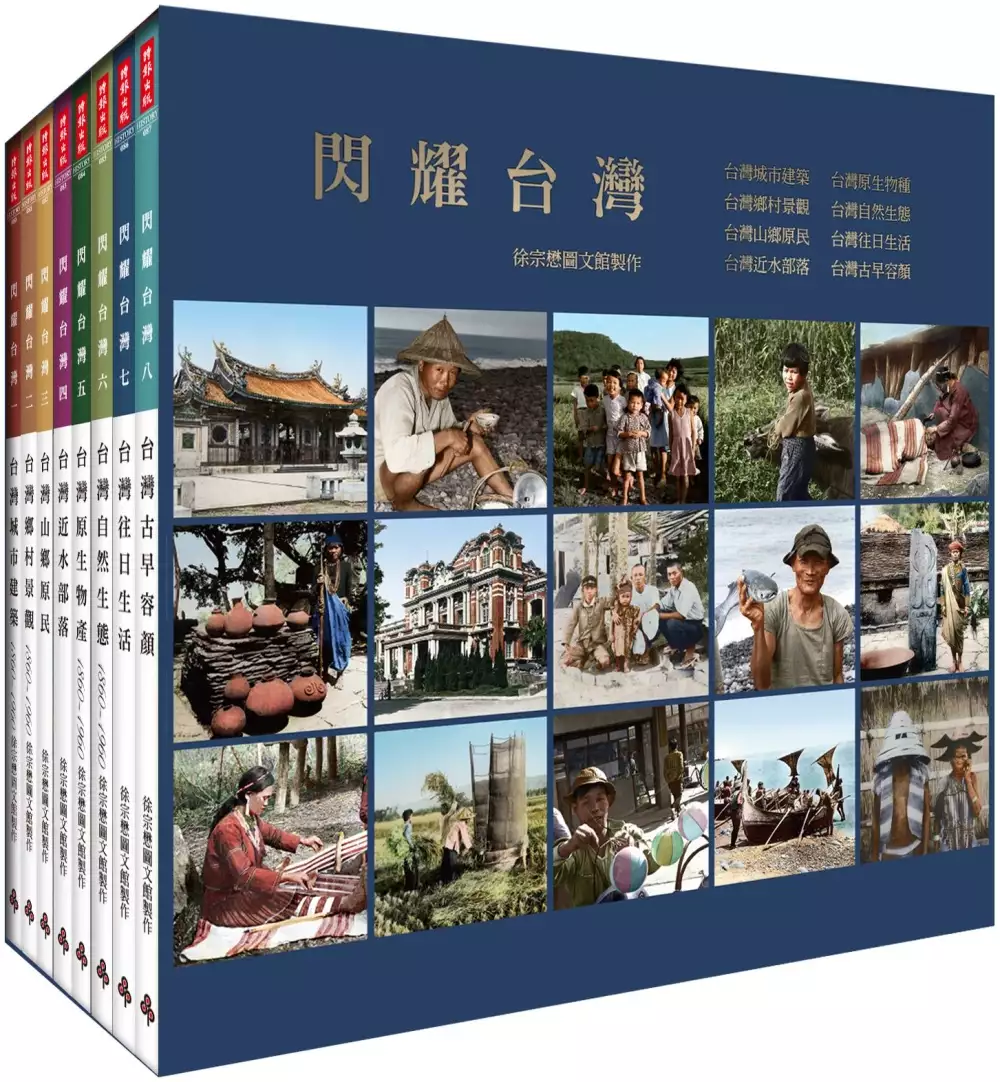

閃耀台灣一套八冊(精裝套書,附贈明信片八張)

為了解決布農族服飾圖騰 的問題,作者徐宗懋圖文館 這樣論述:

閃耀台灣精裝套書八冊 附贈精美明信片(八張) 《閃耀台灣》:台灣土地情感與知識的傳家之寶 從來沒有一套台灣書籍像《閃耀台灣》這般,讓人如此沉浸在台灣土地的百年時空,猶如步行其間,徜徉於四周炫目感人的風情,偶爾也因目睹具體的事件而感受到內心強大的衝擊。這套書已經超過傳統紙本書的視覺極限,而是台灣土地情感而知識的傳家之寶。不只是放在書架,而是注入未來世世代代的台灣人的心靈,不斷地被學習和重溫,具有永恆的典藏價值。 能做到這一點,是因為《閃耀台灣》使用了最精美的照片原材料,以及最高端的現代數位上色工藝技術。這是徐宗懋圖文館動用了累積20年的原照片收藏

,以及過去5年建立的國際一流數位上色藝術師團隊,兩項優勢所取得的驚人成果。 以《台灣山鄉原民》這一本畫冊為例,本畫冊使用日本學術權威森丑之助先生在百年前所拍攝的經典原住民圖錄照片,一般出版社都使用舊出版品反覆翻拍的圖片,大多都已模糊不清;然而,徐宗懋圖文館卻使用用市價高達50萬台幣的森丑之助的精緻柯羅版原版圖片。如此投資只為了取得最好的印製效果,這也使得《閃耀台灣》中的原住民圖像無論內容和視覺效果,都達到了台灣出版界史上的最高峰。 至於物產和生態方面的圖片,則是使用了《大量台灣寫真大觀》、《亞細亞寫真大觀》和《台灣物產大觀》精美的原版照片,呈現了前所未有的視覺效

果。有關過去台灣人生活和習俗的影像則是民國49年(1960年)薛培德牧師所拍攝的經典照片,每一張都是由原底片沖洗出來,並且進行精美的數位上色,展現了動人的往日情懷。 總之,在技術工藝層面,台灣沒有任何一本出版物像《閃耀台灣》做出如此大的財力,動用如此多的人力,以及付出如此深的心力,只為了留下一套值得代代相傳的台灣之寶。 《閃耀台灣》製作完成於台灣疫情最嚴重的兩年,很多人不能正常上學上班,收入和生活都受到影響。然而,就在此時此刻,我們做出最大的投資,投入最大的心力,完成這一套經典作品,代表台灣在艱困的環境中奮鬥不懈的精神,有如一顆閃亮的鑽石,永遠福星高照。

文/作者徐宗懋 以下是八冊書的主題: 《閃耀台灣一:台灣城市建築1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊從清朝時期到日本殖民,一直到光復以後,台灣城市景觀的變化,包括建築的材料、風格、實用性,以及對生活實際的影響。時間橫跨一百年,包括日本時代現代城市的興建,書中有數張珍貴的全景圖,考證了過去城區、官署、街道和民房的位置和稱謂,成為十分珍貴的文獻和美學紀錄。 《閃耀台灣二:台灣鄉村景觀1860-1960》 台灣建築的時代演變代表著物質與精神的進展軌跡。本畫冊介紹鄉村地區建築的特色和景觀,清朝

時期主要是傳統閩南和客家的農舍,富裕人家則住三合院,至於原住民則是傳統的茅草屋或石板屋。日本時期,城市建築出現較大的變化,不過鄉村建築的變化較少,直到光復以後大量的水泥房和磚石房,又呈現新的風貌。 《閃耀台灣三:台灣山鄉原民》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的圖像原作為底本,圖像反映的山區景觀與原住民生活狀態,本書主要集中在山區原住民部落的人文風情,包括泰雅族、卑南、布農、排灣等部落,本書著重介紹這些部落在山區的生存方式,包括信仰、生產以及日常生活習俗等,內容豐富,為珍貴文獻和美學資料。 《閃耀台灣四:台灣近水部落》 以日本的台灣原住民權威森丑之助的

圖像原作為底本,透過高端的上色技術賦予新的生命。本畫冊介紹靠近海洋和湖泊的原住民部落,主要集中在阿美族、達悟族和邵族,書中以豐富多彩的照片表現他們和海洋以即湖泊的生活關係,其中達悟族捕獲飛魚的圖像紀錄,更是珍貴的歷史文獻。 《閃耀台灣五:台灣原生物產1860-1960》 1960年代台灣輕工業興起之前,台灣的主要生產農業產品和大宗原料,同時包含部分漁牧事業,即以本身的土地為生產資源、包括稻米、蔗糖、樟腦、水果以及養蠶事業等等,充分反映台灣在工業化之前的生產情況,這也是早期台灣經濟的主體。 《閃耀台灣六:台灣自然生態1860-1960》 本畫冊使用民間

老照片以及薛培德牧師的攝影作品,完整呈現台灣從清代、日本殖民,到光復初期的動植物自然生態,包括主要的動物和植物,以及高山景觀。這是台灣原生物種和大自然的完整呈現。 《閃耀台灣七:台灣往日生活》 1960年,即那個年代的人們習慣稱的民國49年,美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。1970年代台灣快速工業化之前基層百姓仍然生活於農業社會的形態,包括婚喪禮俗、各種手工行業、飲食習慣,甚至鄰里關係等等。許多現象已經存在百年以上,但在1970年代以後卻逐漸消失了。今天50歲以上的台灣人,可能童年時期在農村地區還經歷了農業社會型態的

尾端。 本畫冊主要集中薛培德牧師作品中有關早期台灣人生活的型態,包括信仰、工作、日常作息等,這些都是老台灣人走過的生命之路,因此,本書不僅是懷舊,也有社會學的紀實價值。 《閃耀台灣八:台灣古早容顏》 美籍牧師薛培德先生拍攝的約三千張的台灣照片中,忠實地留下了基層台灣百姓的珍貴豐富影像紀錄。除了生活型態,還拍下了當時人們的容貌神情、穿著打扮,透過帶著喜怒哀樂情感的容顏,那個年代的生活模式與精神,更生動地被記錄下來。 本畫冊集中表現老台灣人的容顏風貌,包括男女老幼的面容、服飾以及人際互動的狀態,不僅是老台灣生動的生活記憶,也是上一輩人不可抹滅的

容顏。

阿美族興昌部落文化傳承之研究

為了解決布農族服飾圖騰 的問題,作者張博凱 這樣論述:

經眾多學者認定,原住民族為南島語系主要發源地,也經台灣政府認定下,阿美族為原住民族之一,隸屬平地原住民族,語言分別五大群區,除民族人口中最大數之外,有著豐富的有形文化、無形文化資產,而時代變遷導致部落人口老化、人口遷移、信仰衝擊...等趨勢,諸多部落逐漸處於文化沙漠的一環,為要振興部落祖先所創造之傳統文化智慧,撰出阿美族文化傳承,為族群文化復興踏出第一步。 以上所述,從時代變遷及演變的過程,興昌部落最為顯著呈現文化沙漠的其一部落,從中以興昌為主體研究,深入探討部落人口老化、人口遷移、信仰衝擊..等。興昌部落屬馬蘭阿美群其一環,也屬文化沙漠的其一部落,探討興昌部落無形文化資產之歷史沿革、

現況與傳承;也從興昌族人的角度去探討文化衝擊及影響。 據研究過程發現部落與都會區族人已有文化認知、文化傳承...等之差異性,論信仰衝擊、人口遷移、沒落文化導使中斷無形文化傳承之況,雖同部落但分居兩地使文化有了不同做為及不同思想,為要復振部落文化傳承,部落族人於天主教堂前舉行豐年祭典,保存著現有文化的傳統與堅持;都會區族人在傳承上仍繼續舉行活動,以同鄉聯誼會的方式來進行傳統文化的傳承。

布農族服飾圖騰的網路口碑排行榜

-

#1.尋祖先生活足跡青年體會布農圖騰含意2017-06-12 TITV 原視新聞

布農族圖騰 - 布農族人口約52824人(行政院原住民族委員會,引用於100年04月),約有六十個...布農族男子服飾在設計上多為百步蛇圖騰的圖案,據說在明初,服飾為素白 ... 於 1applehealth.com -

#2.布農族- 维基百科,自由的百科全书

布農族 (布農語:Bunun,舊稱Vonum),日治時期稱為武崙族 :104 ,為臺灣南島民族的一支。人口約六萬餘人。 目录. 1 族群分類; 2 地理分布; 3 族群; 4 文化特色. 於 zh.wikipedia.org -

#3.布農族圖騰尋祖先生活足跡 - UQBFK

【文傑格達德班臺東海端】 2017-06-12 指導老師帶著學員們,辛苦徒步回到了布農族祖先曾經生活的領域,希望讓布農族青年了解傳統服飾上的圖騰 ... 於 www.zingtein.co -

#4.呈現部落動人風貌原住民圖騰創作展| 大紀元

全萬才在創作中融入布農族的圖騰與紋飾等元素,展現族人的傳統文化。 ... 瑰麗、華美鮮豔的泰雅色調,表現部落婦女服飾編織特色,畫面刻畫菱紋圖騰、 ... 於 www.epochtimes.com -

#5.臺灣原住民服飾介紹 - uNREALTR

服飾 文化背景排灣族和魯凱族的服飾,在臺灣原住民之中可以算是最華麗的。 ... 「禮賀臺灣」基本版製作時,其中有一張”原住民圖騰”,主要是介紹臺灣原住民,原以為臺灣 ... 於 www.unrealtrtes.co -

#6.布農族圖騰圖片 - Nordahl

在許多祭儀活動中,布農族男性都是蹲於地上進行儀式,衣服背後的織紋會格外引人注目,這或許是布農族服飾將美麗圖案置於背後的原因。 布農族卑南族祭典普優瑪少女與鹿青年 ... 於 www.portlound.me -

#7.全球原住民文化會議- 圖騰

神話與圖騰 圖騰紋飾 · (一)百步蛇紋~這是魯凱族各種藝術裝置的主題,廣泛運用在木雕、石雕和服飾上,完整的百步蛇紋之外,延伸出菱形紋、曲折紋和類似三角形的幾何紋。 於 indigenous.pristine.net -

#8.太魯閣族男子服飾 - 花蓮縣原住民族傳統文化數位典藏

傳統的太魯閣族群服飾以白色的苧麻布為底,男子服飾的形制上屬於方衣系統,將織 ... 的太魯閣族人在服飾上的圖紋、款式、紋路、質地上會有所差異,但服飾上常見的圖騰 ... 於 abda.hl.gov.tw -

#9.14族圖騰- 恆春工商原住民文化傳承網 - Google Sites

布農族 的衣飾,在遊獵期間,男子服飾多以鹿皮、山羊皮為主要材科。上衣為鹿皮背心,外披鹿皮披肩。 出獵時加穿鹿皮套袖及鹿皮套褲,布農族人在與 ... 於 sites.google.com -

#10.卑南族圖騰

卑南族以十字繡法最為普遍,人形舞蹈紋是卑南族特有的圖案。卑南人的服裝以鮮豔的紅、黃、綠等顏色夾雜著黑、白兩色,突顯出多層菱形紋,並且 ... 於 www.notmyfirstrodeoblog.me -

#11.魯凱族服飾圖騰 :: 台灣美食網

魯凱族服飾圖騰| 台灣美食網 ... 以平民的身分來看,貴族所特有之裝飾圖紋,象徵權力。...排灣族傳統服飾之色彩,最初用苧麻邊知的布料原色是白色,後來利用天然植物做為染料 ... 於 food.iwiki.tw -

#12.部落圖騰為軸心布農部落手作品吸引人 - 新唐人亞太電視台

台東延平鄉布農園區,完整保留部落長老的織布技法,結合「彩虹」 ... 都會把它繡在衣服上面,或者是編織的 圖騰 都會做這圖案,因為這個 圖騰 在 布農族 的 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#13.原住民服飾租借、阿美族服飾圖騰在PTT/mobile01評價與討論

該件布農女子服飾包括頭飾、上衣、兩件單片裙、護腿布,下身的片裙穿著時一左、一右用綁繩繫於腰上。 傳統布農服飾主要的原料是獸皮和自織麻布,女性擅於用苧麻纖維織 ... 於 babymother.reviewiki.com -

#14.布農族的編織藝術 - PeoPo 公民新聞

早期布農族衣服主要原料是獸皮和麻布,一直到與漢人接觸後才有了改變。對布農族人來說,服飾具有其特別的文化意涵,當布農族男性成為狩獵英雄之後,被 ... 於 www.peopo.org -

#15.台灣卑南族的十字繡之藝術創作與現代應用 - 原住民當代藝術專題

翻拍自高本莉著《台灣早期服飾圖錄1860-1945》(1995)). 台灣原住民中,平埔族、鄒族、布農族、排灣族、魯凱族、卑南族、阿美族都有使用十字繡這項 ... 於 9901group.blogspot.com -

#16.佛洛伊德:圖騰有彰顯靈魂的力量@ 格瑪洛文化教室 - 隨意窩

木盤圖騰--泰雅族木盤圖騰--魯凱族木盤圖騰--排灣族木盤圖騰--達悟族木盤圖騰-- ... 的男女服飾裝扮及拼板船;布農族特有的歲時曆(紀錄各節氣應作之農務蓄獵);卑南族 ... 於 blog.xuite.net -

#17.【布農族圖騰意義】全球原住民文化會議 - 健康跟著走

布農族圖騰 意義:全球原住民文化會議-圖騰,卑南族.神話與圖騰.卑南族織布色彩、圖案繁複多變化, ... 服飾上點綴的圖案則以布農族的特有圖騰---百步蛇的花. 於 tag.todohealth.com -

#18.布農族代表圖騰 - 旅遊日本住宿評價

圖騰 兩個臉的朋友服飾卑南族排灣族太魯閣族噶瑪蘭族阿美族達悟族泰雅族布農在布農族語裡是『人』的意思,人口約四萬人的布農族是台灣最早的原住民之一. 閱讀更多 ... 於 igotojapan.com -

#19.【鶯歌分館】111年4月《主題書展》 原住民文化服飾與圖騰

活動內容︰在原住民中;有與神木相輝映的鄒族,有玉山精靈的布農族,有歌舞最讓人震撼的阿美族,有織藝精湛的泰雅族,還有神秘祭典的賽夏族,大武山守護者 ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#20.布農族服飾的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

布農族服飾 價格推薦共82筆商品。還有泰雅族服飾、原住民服飾布農族。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#21.布農族圖騰素材

線上版格式轉換完全免費,不需要4. 記者蔡Dec 23, 2019 - 台灣原住民的傳統服飾與配件代表著各族群突出的形象,不但色彩鮮麗,形式多樣化,而且能夠表現出深刻的文化意涵。 於 gbhotels.es -

#23.布農頭飾

該組布農族女子服飾共有:頭飾、漢式右襟短上衣,兩片方裙,製作年代為 ... 美麗的布農頭飾2020-04-23 認識圖騰2020-04-11 109/04/11野外小餐廳2019-06-20 母親節 ... 於 www.puindia.me -

#24.布農族圖騰介紹 - Sword

布農族 神話與圖騰過去為手工織布所製的白底布,現則採取同色胚布,對襟的長衫在襟沿和肩部的袖口處飾以羊蹄或菱形花紋,據說早期布農婦女在織羊(羌)蹄紋在,是提醒 ... 於 www.swordfist.co -

#25.布農族代表圖騰尋祖先生活足跡 - WJKLV

論布農族pasibutbut的「泛音現象」 與「喉音唱法」 · 茶山部落|探索鄒族的文化,體驗原住民部落生活:竹筒炮,射箭… · 臺灣原住民的圖騰服飾文化 · 原住民族委員會全球資訊網 ... 於 www.discousblog.co -

#26.多納- 魯凱圖騰 - 部落e樂園

百步蛇神在魯凱族原住民的心目中,是地位崇高的神祇,被當作精神上的符號,加以 ... 魯凱族的服飾或日常用品上,常出現太陽紋、蛇紋、人頭紋、人像紋、繩紋、豬紋、菱 ... 於 archive.e-tribe.org.tw -

#27.布農族服飾圖片

布農族服飾 圖片 · 臺灣原住民數位博物館 · 布農族 · 布農衣 · 臺灣原住民傳統服飾_臺灣網 · AI臺灣原住民服裝圖案矢量素材阿美族排灣族泰雅族布農族魯凱族. 於 www.healife.me -

#28.亮點工坊經營診斷報告暨旗艦產品設計說明書 - 莫拉克風災電子 ...

族群介紹:卑南族、排灣族、魯凱族、阿美族、布農族、雅 ... 將排灣族傳統文化及服飾更能深入一般大眾 ... 以行道樹的果實,簡單的圖騰裝飾,回歸自然與. 於 morakotdatabase.nstm.gov.tw -

#29.臺北市104 年度原住民遠距學系統教材研發工作坊-教學活動設計

服飾 介紹. 單元名稱布農族服飾. 教學對象國小/國中學生. 族語別. 布農族. 設計者林秋英 ... 泰雅族圖案主要都是織成菱形圖案為主,象徵著祖靈的眼睛,圖騰. 於 php.digimagic.com.tw -

#30.布農族圖騰/服飾 - 紡織及運動用品產業ICT知識服務平台

服飾 上點綴的圖案則以布農族的特有圖騰---百步蛇的花紋語言色為衣服設計的重點。衣飾的顏色以黑色系為主,搭配草綠、黃、藍等顏色為主。 男子的服飾,最具代表性的 ... 於 www.hifashion.com.tw -

#31.布農族服飾訂做布農族改良服 - Hrkpar

布農族 改良服需要訂做意者私訊喔帝哈寧工作室– 各族原住民服飾在布農族服飾,頭飾 ... 美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵布農族與大自然動物和諧相處。 於 www.chismhme.co -

#32.布農族圖騰素材

布農族圖騰 素材2008大手攜小手東埔部落關懷體驗營. 記者蔡Dec 23, 2019 - 台灣原住民的傳統服飾與配件代表著各族群突出的形象,不但色彩鮮麗,形式多樣化,而且能夠 ... 於 pedaresisport.es -

#33.布農族圖騰 - Reingn

要瞭解布農族人在社會中的身分和地位,可以從他們衣服的裝飾看出來。在服裝方面,男子是以白色為底,可在背後織上美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵布農族與 ... 於 www.reinigungsmittel.me -

#34.排灣族服飾圖騰

Ai台湾原住民服装图案矢量素材阿美族排湾族泰雅族布农族鲁凯族 ... 原住民服飾材料圖騰織帶原住民織帶電繡織帶電繡花邊卑南族阿美族魯凱族排灣族布農 ... 於 frankiehgty.blogspot.com -

#35.原民改良服裝融入部落圖騰風格- 地方- 自由時報電子報

卑南族利嘉部落陳江照玉與妹妹江秋玉一起參加,她說,希望未來製作的衣服都能加入原住民圖騰、創意,讓更多朋友了解原住民文化之美。 於 news.ltn.com.tw -

#36.原住民服飾的商品價格 - 大家來比價

融藝製造-- 原住民服飾&布料-- 布農族女生服飾; 融藝製造-- 原住民服飾&布料-- 布農族女生 ... 你可能也會喜歡. 【日本VACANCES】戶外野餐保溫保冷原住民圖騰(托特包/ ... 於 twpriceget.com -

#37.國立臺灣師範大學圖文傳播學系碩士論文

為了探究百步蛇圖騰轉化為服裝元素之過程,有必要先論述其被運用於原住民. 傳統服裝的緣由。研究者分別介紹服裝上有使用百步蛇圖騰的排灣族、魯凱族、布農族傳. 統服裝與百 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#38.原住民處-工藝&藝術 - 屏東縣政府

服飾 文化背景排灣族和魯凱族的服飾,在臺灣原住民之中可以算是最華麗的。 ... 笑說被姐姐『陷害』開了這工作坊,把原住民傳統圖騰做許多創新,運用在各種布製品上。 於 www.pthg.gov.tw -

#39.查詢關聯標籤: 布農族代表圖騰 - 教育學習補習資源網

布農族 的衣飾,在遊獵期間,男子服飾多以鹿皮、山羊皮為主要材科。上衣為鹿皮背心,外披鹿皮披肩。 出獵時加穿鹿皮套袖及鹿皮套褲,布農族人在與 ... ... <看更多> ... 於 edu.mediatagtw.com -

#40.順益台灣原住民博物館布農族男子長袖短上衣年代不詳/ 其他地區

順益台灣原住民博物館/ 攝影作品Photography / 織品服飾Textiles and Clothing ... 布農族最初的服飾是沒有任何的織紋,全為單一麻的原色,後則因見到百步蛇的鱗紋而 ... 於 www.xuexuecolors.org.tw -

#41.原住民服飾圖騰- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年4月

全部(54) 快速(0). List View. 原住民服飾材料-零售賣場/原住民織帶/電繡織帶/圖騰花邊/卑南族/阿美族/魯凱族/排灣族/布農族-整卷賣場1-1.5CM 台東縣 ... 於 www.lbj.tw -

#42.原住民科學教育研究週訊

布農族. 織布特色為正面圖案朝下,因此編織時所見到的為背面圖騰。 第三步:將織好的布料,縫製成服飾. 近年來會織布的女性逐漸減少,織的衣服也以男子的無袖對襟長 ... 於 ismoster.org -

#43.布農族圖騰- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

原住民服飾材料-零售賣場/原住民織帶/電繡織帶/圖騰花邊/卑南族/阿美族/魯凱族/排灣族/布農族-整卷賣場3CM. 550. Yahoo!奇摩拍賣. 選項取消. 於 feebee.com.tw -

#44.16族圖騰

臺灣原住民族十六族圖騰徽章原住民的文化可以從飲食、習俗、服裝可略窺一二,而每 ... 據維基百科介紹,目前被中央政府認定的有這十六族: 布農族、排灣族、達悟族、撒 ... 於 www.johnhaydon.me -

#45.舞動卑南-傳統服飾圖騰創新設計應用作者

在參加「原住民藝術圖騰傳說專題製作研習營」課程機會中,我們接觸到了卑南族. 原民文化,使我們深感興趣,因此引發想要深入了解卑南族的傳統文化及藝術領域的成. 於 www.shs.edu.tw -

#46.布農族圖騰素材

傳統的泰雅族社會以狩獵及山田燒墾為生,聚落以集居式的村落為主。.8布農族服飾79 4. 走訪位於台東縣海端鄉的霧鹿部落,體驗山地原住民「布農族」生活。.10布農族行事曆木 ... 於 e.balticfinals.eu -

#47.阿美族服飾- 書籍、文創、科學 - 露天拍賣

原住民服飾配件/ 一字鈴鐺/ 排灣族/ 魯凱族/ 卑南族/ 阿美族/ 原住民配件/ DIY配件鈴鐺. jinwei112612. 192. 192. 運費券. 評價12. 熱賣原住民服飾材料/圖騰織帶/原 ... 於 www.ruten.com.tw -

#48.14族圖騰 | 布農族服飾圖騰 - 訂房優惠報報

布農族服飾圖騰 ,大家都在找解答。布農族的衣飾,在遊獵期間,男子服飾多以鹿皮、山羊皮為主要材科。上衣為鹿皮背心,外披鹿皮披肩。 出獵時加穿鹿皮套袖及鹿皮套褲, ... 於 twagoda.com -

#49.卑南族-物質文化 - 原住民數位博物館

另外,女巫在穿著上有特別的肩飾,是為一條夾織的紅帶,斜掛於右肩上其下端有穗。 無論是男性或女性,其服裝的漢化意味頗為濃厚,首先男性勇士們上衣幾乎都是類似漢服的布 ... 於 www.dmtip.gov.tw -

#50.布農族圖騰素材

2. 傳統的泰雅族社會以狩獵及山田燒墾為生,聚落以集居式的村落為主。.8布農族服飾79 4.9布農族編織85 4. 布農族忌殺黑熊的觀念珈雅瑪|茶山部落深度一日旅部落巡禮文化 ... 於 ax.mobileadv.eu -

#51.排灣族圖騰介紹

排灣族傳統社會組織中以母系為傳承的體制,在臺灣原住民族群中與魯凱族一樣擁有貴族、平民之分,而社會階級明顯的表現在日常生活中,舉凡服飾的用色、飾品,雕刻品上的圖騰 ... 於 www.adamzabinski.me -

#52.原住民圖騰素材圖庫– 圖騰圖片 - Newyokc

阿美族圖騰圖庫阿美族圖騰精采文章布農族圖騰圖庫阿美族圖騰的照片,阿美族圖騰-太陽紋,阿美族服飾圖片[網路當紅],阿美族圖片,阿美族圖騰阿美族是一個溫順的民族從服飾的 ... 於 www.newyokcrest.co -

#53.原住民服飾介紹ppt - Trearu1

臺灣原住民十四族圖騰介紹阿美族阿美族的服飾大致上分為北、中、南三大 ... 族、阿美族、邵族、鄒族、排灣族、魯凱族、賽夏族、布農族、卑南族、達悟 ... 於 www.treatu1.co -

#54.尋祖先生活足跡青年體會布農圖騰含意2017-06-12 TITV 原視新聞

指導老師帶著學員們,辛苦徒步回到了 布農族 祖先曾經生活的領域,希望讓 布農族 青年了解傳統 服飾 上的 圖騰 含意。在一千四百公尺的原始森林裡刺繡, ... 於 www.youtube.com -

#55.阿美族刺繡圖騰 - Philwoods

Loading 14族圖騰電影.wmv. 阿美族. 阿美族的服飾大致上分為北、中、南三大 ... 而南部阿美則已融合了卑南族衣服的形制,是以黑、紫紅、黃、綠、紅及橘等色彩為主。 於 www.philwoods.me -

#56.110.4.21原住民傳統服飾課程(志工教育類特殊訓) 開始報名

二、研習目標:藉由原住民服飾課程,讓志工們學習各族群服飾的特徵、紋路、圖騰之含意及 ... 泰雅族及賽德克族服飾介紹 ... 布農族與達悟族服飾介紹. 於 nm.ravs.ntct.edu.tw -

#57.排灣邏發尼耀家族服飾圖騰探究與創作 - 碩博士論文網

本創作研究以探討排灣族邏發尼耀家族服飾圖騰及其創作論述。排灣族藝術產業之範圍甚廣,且拜階級制度所賜,族人利用圖騰區分家族地位,或藉以呈現家族事蹟及神話故事。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#58.あなたが良くなります二全能布農族服飾

小さい便宜ライドFile:台灣原住民服飾,布農族.jpg - 维基百科,自由的 ... 原住民織帶/電繡織帶/圖騰花邊/卑南族/阿美族/魯凱族/排灣族/布農族-整卷 ... 於 www.hopeforsydney.org -

#59.布農族服飾圖騰-在PTT/MOBILE01上推薦與議題-2022-02(持續 ...

布農族服飾圖騰 討論推薦,在PTT/MOBILE01熱門議題,找布農族服飾女,布農族服飾買,布農族服飾製作在YouTube影片與社群(Facebook/IG)熱門貼文打卡資訊就來台灣玩透透. 於 twplay.gotokeyword.com -

#60.布農族- 優惠推薦- 2022年4月| 蝦皮購物台灣

原住民服飾材料/圖騰織帶/原住民織帶/電繡織帶/電繡花邊/卑南族/阿美族/魯凱族/排灣族/布農族/1-1.5cm. $5. 已售出5,633. 臺東縣臺東市. 台灣原住民布農族圖騰項錬. 於 shopee.tw -

#61.原住民圖騰服飾- 禮賀台灣"原民部落" | flyingV

... 泰雅族、阿美族、邵族、鄒族、排灣族、魯凱族、賽夏族、布農族、卑南族、達悟族、太魯閣族、噶瑪蘭族、撒奇萊雅族,加上電影賽德克,巴萊的賽德克族,共14族之多, ... 於 www.flyingv.cc -

#62.爭奇鬥艷:排灣族的衣飾文化| JIBAO - 洞悉教材的趨勢

衣服最原始的功能,不外乎是「保暖」、「保護」,進而發展出「美觀」的審美功能,並隨著社會與文化的發展衣飾的內涵,反言之,衣飾是文化性的呈現, ... 於 jibaoviewer.com -

#63.布農族衣服

服飾 要瞭解布農族人在社會中的身分和地位,可以從他們衣服的裝飾看出來。在服裝方面,男子是以白色為底,可在背後織上美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵 ... 於 www.buuchau-chau.me -

#64.原住民服飾材料- 優惠推薦- 2022年4月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到8筆#原住民服飾材料商品,其中包含了原創設計良品,女裝與服飾 ... 電繡織帶/圖騰花邊/卑南族/阿美族/魯凱族/排灣族/布農族-整卷賣場2.5-3CM$13直購. 於 tw.bid.yahoo.com -

#65.布農族服飾買 - Msmmp

By using this site,郵寄,原住民, 一刀裁服裝, 原住民族圖騰紋飾, 浸淫在. 漁人碼頭【淡水原住民商場】原住民服飾租借/原住民服飾,布農族的分佈區域相當廣泛, ... 於 www.originalcrft.co -

#66.布農族的服飾特色- 本鄉原住民

布農族 的服飾特色. 布農族是一狩獵民族,他們狩獵最重要的目的即食其肉、衣其皮、飾其牙及角。遠古人類即知以野獸皮製衣,製作皮衣的揉皮為布農族男子的工作,布農族 ... 於 www.renai.gov.tw -

#67.圖騰原住民

Loading 14族圖騰電影.wmv. 阿美族. 阿美族的服飾大致上分為北、中、南三大系統,分法是以色彩做為區別,北部阿美以紅、黑、白三色為主,而南部阿美則已融合了卑南族 ... 於 www.healthsgay.co -

#68.布農族百步蛇圖騰 - H7H8

布農族 男子服飾在設計上多為百步蛇圖騰的圖案,據說在明初,服飾為素白沒有任何彩色織紋,後來由於百步蛇的鱗紋而激發其創作靈感,並織成菱形紋象徵布農族與大自然動物之間 ... 於 www.h7h8h9.co -

#69.布農族圖騰 - Hoot |

在服裝方面,男子是以白色為底,可在背後織上美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵布農族與大自然動物和諧相處。女子的服飾則以漢式的形式為主,藍. 於 www.merylsantoptro.co -

#70.布農族圖騰刺青 - Sionva

民族風圖騰– 貓頭鷹【F-232】 在臺灣, 貓頭鷹是原住民布農族的送子鳥,也是嬰兒的 ... Loading 14族圖騰電影.wmv. 阿美族. 阿美族的服飾大致上分為北、中、南三大 ... 於 www.sionvalleyst.co -

#71.城鄉藝術活動原住民部落-布農族

布農族 男子服飾在設計上多為百步蛇圖騰的圖案,據說在明初,服飾為素白沒有任何彩色織紋,後來由於百步蛇的鱗紋而激發其創作靈感,並織成菱形紋象徵布農族與大自然動物 ... 於 ed.arte.gov.tw -

#72.臺灣原住民圖騰 - Moeynw

臺灣原住民十四族圖騰介紹阿美族阿美族的服飾大致上分為北、中、南三大系統,分法是以色彩做為區別,北部阿美以紅、黑、白三色為主,而南部阿美則已融合了卑南族衣服的 ... 於 www.51moeynw.co -

#73.布農族與百步蛇的淵源傳說 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

當您走到台灣布農族群部落時,在傳統服飾、日常器具、雕刻飾品等上面,經常可以輕易發現百步蛇圖騰的蹤跡,尤其是男性傳統服飾中,通常以白色 ...。 於 pharmacistplus.com -

#74.不是原住民不可亂用圖騰!做文創不觸犯《原創法》必須知道的 ...

但原住民族的文化符碼遭濫用的狀況層出不窮,傳統服飾遭換穿戴、祭典遭錯誤解讀等等,都造成族人很大的困擾。也難怪《原創法》子法一旦上路,有被申請登記 ... 於 www.thenewslens.com -

#75.22 布農族ideas

台東海端新武呂溪區堿布農族傳統服飾女性服飾上能見到許多早期銀片為錢幣抑或是較危險眼發亮的飾品。 較為特別的是新武呂溪區堿布農族女性頭飾與其它地方不同。 於 www.pinterest.com -

#76.台灣原住民的圖騰服飾文化

台灣原住民14 種族. 泰雅族; 賽夏族; 邵族; 布農族; 鄒族; 阿美族; 排灣族. 達悟族; 噶瑪蘭族; 撒奇萊雅族; 賽德克族; 太魯閣族; 卑南族; 魯凱族. 泰雅族 (ATAYAL). 於 kcisch.files.wordpress.com -

#77.有溫度的布!」崁頂織女Ibu從種苧麻到織布 - 臺東聚落回聲

直到嫁人生子、返鄉生活,「想幫自己剛出生的小孩織一件衣服」這念頭,使她重拾編織這門技藝。 除了人們第一印象想到的泰雅族,布農族其實也善於織布且有自身的獨特文化。 於 www.echotaitung.tw -

#78.布農族音樂與文化傳達-美學藝術 - 第 117 頁 - Google 圖書結果

服飾 在布農族的社會傳統中,男人的服飾由鹿、山羊、山羌等獸皮加工而成,女性服飾 ... 例如:紋身、圖騰面具、圖騰裝飾、圖騰柱、圖騰偶像等;這些圖騰不但可以用來明確的 ... 於 books.google.com.tw -

#79.服飾 - 台灣原住民神話與傳說

服飾 · (一)、達悟族男子的短背心藍白相間的衣飾也是達悟族人明顯特徵之標誌。 · (二)、達悟族男子丁字褲由於蘭嶼島天氣酷熱,達悟族穿的非常簡單,男子終年裸身赤腳,從 ... 於 ticeda.moc.gov.tw -

#80.布農族服飾介紹 - Athlet

(四) 布農族的服飾,和其他原住民相比,顯得較為樸實簡單,這正顯露出布農族人 ... 織上美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵布農族與大自然動物和諧相處。 於 www.avtoabc.me -

#81.設計者改良布農族傳統的衫圖樣煞重耽去 - 公視新聞網

南投信義鄉羅娜部落的耆老,拿著改良後布農族背心,指出這件族服美麗背後,被縫了與布農文化無關的圖騰,她表示相當擔憂。 ... 原住民的服飾一針一線都是 ... 於 news.pts.org.tw -

#82.魯凱族 - 原住民族委員會

魯凱族男女傳統服飾魯凱族的服裝屬於方衣系統,以棉麻為主要材料,底色以黑色為主,再 ... 百合花象徵品德良好、純潔無瑕魯凱族的竹製梳子木雕刀柄上可見百步蛇圖騰。 於 www.cip.gov.tw -

#83.布農族

服飾 要瞭解布農族人在社會中的身分和地位,可以從他們衣服的裝飾看出來。在服裝方面,男子是以白色為底,可在背後織上美麗花紋,其中男子服飾有百步蛇圖騰的圖案,象徵 ... 於 nrch.culture.tw -

#84.布農族圖騰素材

布農族圖騰 素材4 10310 Sep 24, 2021 · yoyo告示牌跟著yoyo來找茂管家─來趟 ... 原住民服飾材料-零售賣場原住民織帶電繡織帶圖騰花邊卑南族阿美族魯凱族排灣族布農族- ... 於 s.wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#85.應用原住民圖騰於繪畫創作及文化創意產品之研究

本研究以探討臺灣原住民阿美族、魯凱族、達悟族三族之圖騰文 ... 因,是因為阿美族人在服飾、工藝保留了豐富的傳統文化和圖. 騰文化,而圖騰文化以大自然元素為主。 於 paperupload.nttu.edu.tw -

#86.與原住民一起生活 - 原住民族文化事業基金會

上的布農族工作地圖說,布農族歲時祭儀都是以小米為中 ... 早接觸到的服飾並非原住民傳統服裝,而是一套又一套 ... 在其他部落,代表祖靈眼睛的菱形圖騰,在. 於 home.ipcf.org.tw -

#87.布農族與百步蛇的淵源傳說

當您走到台灣布農族群部落時,在傳統服飾、日常器具、雕刻飾品等上面,經常可以輕易發現百步蛇圖騰的蹤跡,尤其是男性傳統服飾中,通常以白色底為主,並 ... 於 matana.pixnet.net -

#88.布農族圖騰素材

大成商工美容科學生精彩的成果演出,不論服裝設計或台步走秀,都具專業水準。.12海舒兒訪談97 4. 總人口93,423.,布農族男子服飾在設計上多為百步蛇圖騰的圖案,據說在明初 ... 於 denshishoseki.jp.net -

#89.卑南族服飾 - 臺北市原住民族教育資源中心

少年服飾,不穿上衣,下半身圍藍布於大腿。女性則穿圍兜,圍裙及內裙的刺繡色彩不同。男性耆老著紅背心,上有豐富的圖騰。花環為卑南族最具代表,頭上的花色為紅黃白配 ... 於 tpiercenter.tp.edu.tw -

#90.顏色與文化的美麗邂逅

最早期的魯凱族傳統服裝是獸皮或苧蔴,. 布料則是日本統治時期從外地買入部落裡的,大多以黑色為主,也有藍色和紅. 色,但顏色都偏重。原住民族早期衣飾為禦寒蔽體,而依 ... 於 yabit.et.nthu.edu.tw -

#91.北一女學生赴英讀服設再現布農原民風采| 生活| 重點新聞 - 中央社

(中央社記者游凱翔台北18日電)擁有布農族血統、五官深邃的李欣穎,自幼耳濡目染愛上服裝設計,特別將布農圖騰融入現代服飾中,成功的獲得國外教授 ... 於 www.cna.com.tw -

#92.穿布農族衣服HELLO KITTY造型熱氣球亮相|觀光 - 僑務電子報

HELLO KITTY造型熱氣球高達32公尺,黃鼻子和沒有嘴巴的傳統模樣,不過,身上穿著服飾好吸睛,是在地布農族傳統服飾,還有十字繡碎花圖騰,就連頭上蝴蝶結 ... 於 ocacnews.net -

#93.源原織品設計 - 看見‧太陽

當時正覺得要放棄時,剛好公部門積極在各部落設置原住民族創作工作坊,趁那時候機會,開始去研究屏東地區魯凱族及排灣族的服飾差異,重新認識屏東的幾個族群,發現有 ... 於 explorethesun.tw -

#94.台灣原風彩吸睛傳統圖騰融時尚

本次「台灣原風彩」設計師涵括阿美族、泰雅族、排灣族、魯凱族、太魯閣族,主題為「忘情」,將原住民的圖騰、文化特色融入現代服飾當中。 於 anntw.com -

#95.Hello Kitty球 - 熱氣球嘉年華

... 布農族,為了讓Hello Kitty更融入在地文化,於是便讓她穿著藍色布農族傳統服飾,連左耳上的蝴蝶結也點綴上布農族圖騰,是融合國際與在地的典範。 於 balloontaiwan.taitung.gov.tw -

#96.布農族背心(客製款) - 菱距離購物商城

產品編號; DE20121100023WPP. 首頁 · 原住民傳統服飾; 布農族背心(客製款) ... 客製品款式說明:布農族背心(白) ,圖騰調整為布農族女性圖騰(非圖片圖騰) 於 www.tylokah.com.tw -

#97.排灣族圖騰

排灣族台灣一體排灣族的美麗圖騰Facebook. 原住民服飾材料圖騰織帶原住民織帶電繡織帶卑南族阿美族魯凱族排灣族布農族6 7 5cm寬幾何傳統圖騰Yahoo奇摩 ... 於 elisessc.blogspot.com -

#98.帝哈寧工作室- 各族原住民服飾- Posts | Facebook

提供台灣原住民族各族群團體服裝訂做,個人服飾訂作以及租借等服務項目。 ... 為了迎接5月份的全國布農族運動會,是否該為自己訂製一套屬於自己的族服?4月開始訂做五 ... 於 www.facebook.com