巴 哈 姆 特 ViVi的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦NinaGarcia寫的 伸展台女王賈西亞的100件經典時尚單品(新版) 可以從中找到所需的評價。

國立中興大學 歷史學系所 吳昌廉所指導 汪文儁的 居延漢簡中之非簡類「包號」研究 (2020),提出巴 哈 姆 特 ViVi關鍵因素是什麼,來自於居延漢簡、非簡類、文物、居延。

而第二篇論文國立臺灣大學 社會學研究所 林鶴玲所指導 黃上銓的 「鄉民」的誕生:線上論壇中認同語意及娛樂功能之歷史考察 (2012),提出因為有 系統理論、虛擬社群、娛樂、批踢踢、鄉民、網路溝通的重點而找出了 巴 哈 姆 特 ViVi的解答。

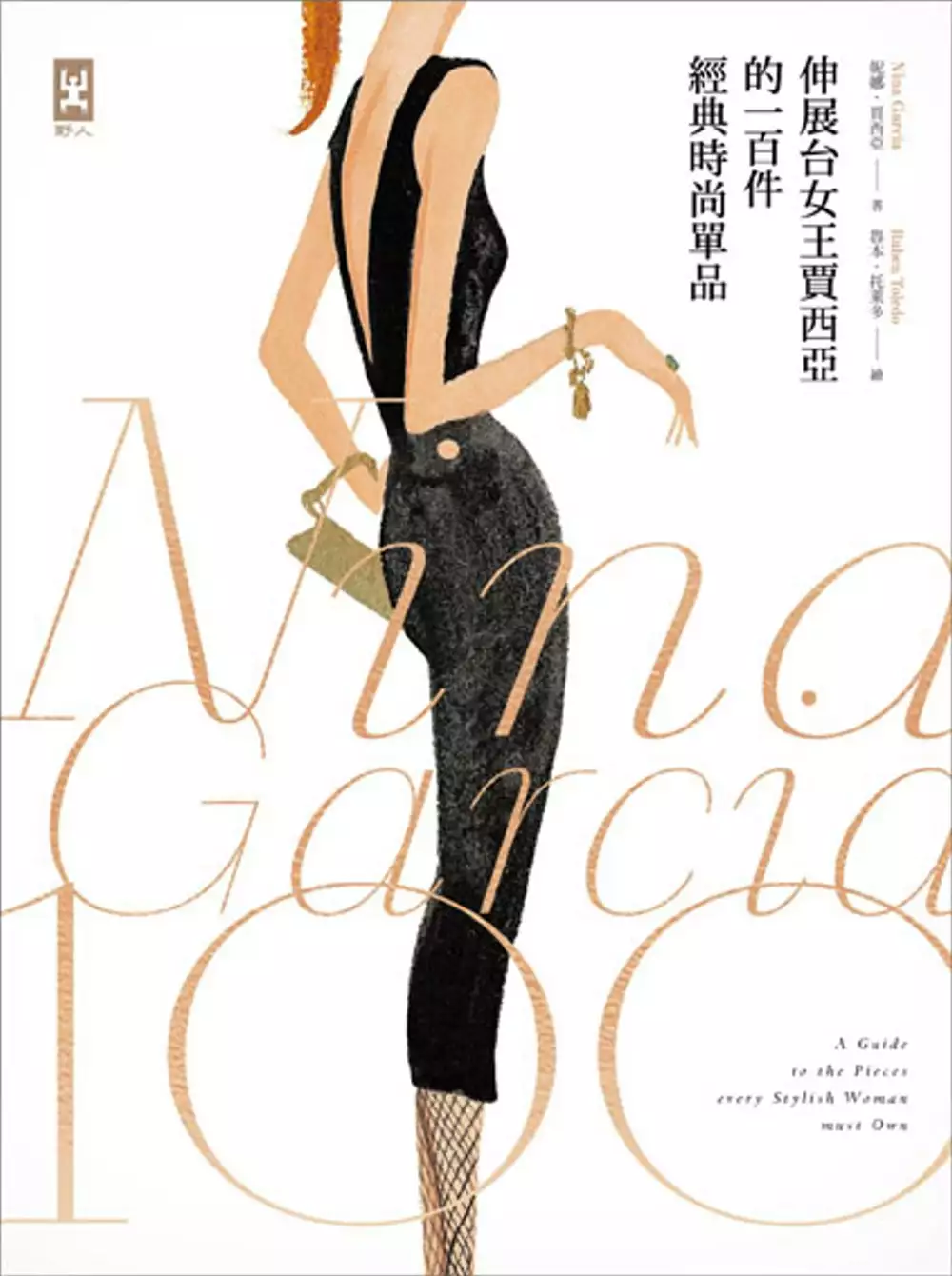

伸展台女王賈西亞的100件經典時尚單品(新版)

為了解決巴 哈 姆 特 ViVi 的問題,作者NinaGarcia 這樣論述:

我可以抗拒一切,除了經典單品! 《決戰時裝伸展台》評審Nina Garcia ╳ LV御用時尚插畫家 教你運用單品拆解經典look,從fashion晉升style! 擔任雜誌時尚總監的這些年,我見證了時尚風潮的起起落落,也觀察到某些單品擁有超越時光的魅力,它們可能會在某一兩年被人們淡忘,卻總是能捲土重來,重登潮流之上。也許這些單品所使用的色彩、材質會改變,當紅設計師或者熱門品牌寶座也會易主,但是這100件經典單品的歷久彌新卻已成為時尚產業的基石。──Nina Garcia 只有單品,備受時尚之神眷顧── 香奈兒、葛麗絲凱莉、瑪麗蓮夢露、莎拉潔西卡派克,無一不被俘虜。

性感尤物碧姬芭杜穿著Repetto斜躺在跑車上,掀起平底芭蕾舞鞋狂潮;忘不了《第凡內早餐》的身影,奧黛麗赫本與Givenchy黑色小洋裝;Helmut Newton鏡頭下的Vibeke身著YSL吸煙裝,沉鬱優雅、雌雄莫辨…… 不論時尚風潮如何改變,身材歷經何許變化,只要穿上這些單品,就能自信滿滿、魅力十足! Nina Garcia歷數時尚界最歷久不衰的100件基本款單品,追溯其經典源頭、透析其時尚魅力:從Burberry的風衣、Givenchy的黑色小洋裝、D&G的豹紋、YSL的蒙德里安A字裙,到Chanel的2.55包、Hermès的絲巾、Christian L

ouboutin的紅底鞋,幾乎涉及全球所有知名品牌與購物地圖;結合實用的穿搭要領、深度的名牌知識和犀利的名人語錄,教你聰明思考時尚與身體的邏輯,不再當fashion victim! 此外,LV御用時尚插畫家Ruben Toledo為本書繪製的精美插圖,也值得廣大時尚迷珍藏。他用天馬行空的超現實畫風,巧妙結合單品特質與對應的女性形象;在其中,妳也許會與自己相遇,也能透過各式單品,展開一場扮演他人的時尚冒險! 翻開本書,就像走進Nina Garcia的衣櫥,讓你迅速掌握品味的100大DNA,運用單品在經典形象中注入些許自我風格,創造出獨一無二的「我」。 本書特色 ◆《決戰時裝伸

展台》評審Nina Garcia私心推薦100件必備單品。時尚達人親授品味養成與穿搭Tips,熱愛時尚的你不容錯過。 ◆本書插圖為LV御用時尚插畫家Ruben Toledo繪製,天馬行空的超現實畫風混搭經典Look,個性u又時髦,值得珍藏。 名人推薦 李佑群(國際知名造型師)、林國基(服裝設計師)、胡玲玲(《美麗佳人》總編輯)、崔咪(時尚部落客)、陳孫華(時尚觀察家&造型師)、馮亞敏(喜事國際時尚集團執行長)、辜振豐(時尚考作者)、路嘉怡(時尚教主)、劉如湄(米蘭站負責人)、盧淑芬(《ELLE》總編輯)

居延漢簡中之非簡類「包號」研究

為了解決巴 哈 姆 特 ViVi 的問題,作者汪文儁 這樣論述:

本論文旨在探討居延漢簡中「非簡類」文物的內容,藉由「非簡類」的探討,進而擴及「非居延」、「非漢代」的出土文物研究。由於已刊行的各種釋文版本均偏重「簡類」釋文的考訂部分,長期以來,居延漢簡中「非簡類」的文物皆未能獲得學界的重視,此缺憾將導致有志研究者仍無法窺見「居延漢簡」的全貌,遑論進行深入探討「非簡類」文物的學術研究。主要的研究目的在於釐清居延漢簡中的「非簡類」文物之出土地與其內容,並且嘗試進行「非簡類」文物的整理與內容分類。依據出土地點,透過逐一表列的方式,進而掌握每一件「非簡類」出土文物,以作為後續研究工作的重要參考。

「鄉民」的誕生:線上論壇中認同語意及娛樂功能之歷史考察

為了解決巴 哈 姆 特 ViVi 的問題,作者黃上銓 這樣論述:

本文旨在考察「批踢踢實業坊」的使用者文化,並指出「鄉民」的認同浮現,與論壇的娛樂功能興起,兩者之間的親近關係。對於線上論壇的研究早在1990年就被論者以「虛擬社群」的概念概括,這樣的描述雖然可以適用於部分網路空間,但在應用到鄉民文化上卻有一些侷限:(1)窄化「溝通」的意涵,因而較忽視意圖並不在於建立社群的網路溝通;(2)未能概念化「大型論壇」中較為大眾化或非關特定個人的網路起鬨及語言遊戲現象;(3)研究範圍多半為單一看板(或社群),而未能從更廣的角度針對鄉民文化這個跨看板的現象進行比較考察,也較少針對個別溝通模式形成的歷時性脈絡進行探究。從Luhmann式系統理論的視角出發,本文試圖考察以B

BS為首的線上論壇,在這20年來中溝通模式的演變:(1)「系統分化」的觀念提醒我們關注大型論壇在何種程度上建立起相對自主性,即自有的觀察視角、記憶及節奏;(2)「象徵一般化媒介」的觀念說明了溝通情境的分化常是溝通成功銜接下去的關鍵;(3)「語意/社會結構」這組概念則點出兩者的緊張,同時又暗示藉由前者觀察後者的可能,而這就讓線上社會自我問題化及反思的板務資料,適合用來考察溝通模式的變遷;(4)「演化」的觀點則要求我們對諸過程之間進行比較,以捕捉出諸種鄉民文化形式的共同起源及結構相似性。循此,針對論壇的網路溝通這個較為限定的現象,我則主要考察五個考察論壇內部溝通模式的主要面向:語意、論題、判準、文

類、圖式,再輔以外部脈絡如技術架構、使用者等等來解釋。台灣線上社會在1990年代開始發展。當時主要來自大學校園的使用者,對於BBS這項媒介科技抱持擴大言論空間的期望。面對這樣的趨勢,「虛擬社群」的運作邏輯則傾向限縮言論空間。在此階段,人際關係和品質是篩選溝通最為主要的兩種判準,而兩者都有助於限縮可能言論的空間。論壇依據主題而分隔空間的設計,正好適合愈來愈分眾化的現實社會在線上形塑社群,藉由看板的物理界線,個別社群能夠特殊化其感知的圖式,並使其推崇的「價值」免於遭受比較、質疑的危險,不同的價值遂成為「虛擬社群」中讓溝通成功銜接下去的主要媒介。以此,在運作機制上,可以看出鄉民文化和虛擬社群的一些差

異:(1)在論題特性上,主要溝通情境為社交或發展人際關係的看板,談話的主題多半環繞於對方這個「個人」,而較難形成集體記憶,而大型論壇則能在跨越單一主題的侷限下,對個別主題形塑記憶;(2)使用者的認同不再是環繞著個別社群的論題及人際網絡,而是指向成員共享的語言遊戲式文類,以及針對個別主題的評價立場,也正因如此,才需要額外發明「鄉民」這個指稱群體認同的語意;(3)社群較傾向壓抑衝突,然而價值衝突在晚近的大型論壇中基本上屢見不鮮,而虛構的文類則讓鄉民文化獲得更進一步擴大言論空間的能力;(4)儘管價值在鄉民文化中仍扮演要角,但「娛樂」成為使溝通成功銜接下去的主要媒介。有些鄉民文化則保有和虛擬社群之間的

連續性,在此,雖然作者這邊仍進行較為個人化的敘事,但讀者傾向以較非關個人、大眾化的方向解讀。隨著成員透過溝通建立起一套關於集體的「生活經驗」之圖式,自嘲與戲弄其他群體成員的行為開始變得普遍,這使語言遊戲或虛構的文類漸漸正當化,這正是線上論壇隨著人口增長後,娛樂化的第一條路徑。線上論壇娛樂化的第二條路徑則首見於討論「通俗文本」的看板,其後也擴散到以生活經驗為論題的看板中。在此,論壇擴張的後果,體現在不同立場的迷群或其他群體之間勢不可免的衝突上,但是,針對討論對象或異質立場的網友之「揶揄」,則讓衝突和娛樂判準結合起來,這反映在「酸民」的語意上。稠密的溝通網絡,讓大型論壇發展出一種針對個別對象進行評

價的後設視角,遂以反諷的姿態觀察及描述社會。將特定「身分」連結到一組刻板化「行為」的流行語,則是論壇建立出一套集體圖式的指標。最後,本研究提出以下結論:(1)台灣的線上論壇,經歷了人際關係、品質及娛樂三種溝通情境的分化,而相較於限縮言論空間的虛擬社群,大型論壇則藉由帶有特定後設視角的語言遊戲式文類來拓寬言論空間;(2)根據通俗文化研究的傳統,應當留意娛樂仍具有承載特定價值的功能,而網路娛樂的形式,則讓對於論題的負面評價溝通,更具有正向的銜接能力;(3)可以將「鄉民」視為一種和「公民」有所區隔的施為者類型,相較於嚴肅討論公共事務並採取集體行動的公民,鄉民則較常採取幽默模式,並以充滿情緒的方式,對

論題對象進行觀察及描述。