巴西 原始部落的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦沃米克.沃爾肯寫的 我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步 和胖胖樹王瑞閔的 被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌:農村、童玩、青草巷,我從亞馬遜森林回來,追憶台灣鄉土植物的時光都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自心靈工坊 和麥浩斯所出版 。

國立臺灣藝術大學 美術學系 黃小燕所指導 林瑩真的 草本的優雅與暴烈-林瑩真繪畫創作論述 (2015),提出巴西 原始部落關鍵因素是什麼,來自於草本、優雅、暴烈、詩意空間。

而第二篇論文國立東華大學 民族發展研究所 高德義所指導 邱寶琳的 原住民族土地權之探討—以花蓮太魯閣族為例 (2009),提出因為有 原住民族土地權、多元文化、土地財產權、太魯閣族的重點而找出了 巴西 原始部落的解答。

我們為何彼此撕裂?:從大團體心理學踏出和解的第一步

為了解決巴西 原始部落 的問題,作者沃米克.沃爾肯 這樣論述:

受傷的社會、對立的族群, 可以用心理治療 來撫平彼此胸中的仇恨嗎? 大團體心理學不是治療一個人,而是治療一群人—— 在戰場、議場、衝突現場中,調停敵對雙方,修復集體創傷 1977年,埃及總統沙達特訪問以色列,說:「以阿之間有一道『心牆』,是這堵牆造成了以阿之間70%的問題。」 到了21世紀,人類依舊沒有得到和平。仇恨瀰漫全球,大國對抗、區域衝突、恐怖攻擊、種族主義頻繁上演,我們對於「他者」的偏見心牆,似乎來到了史上高點。 外交斡旋手段已經捉襟見肘,到底人類應如何獲致和平? 由精神分析師沃爾肯所領導的國際對話倡議組織,另闢蹊徑以心理專業突圍,為日益激化的族

群衝突打開一扇對話的門窗,讓他得到五次諾貝爾獎提名。 沃爾肯出身種族衝突不斷的賽普勒斯,因此立志運用心理專業從事國際和平工作。沃爾肯從佛洛伊德的精神分析理論出發,輔以實務經驗,發展出「大團體心理學」。 在本書中,沃爾肯借鑑精神分析的技巧,對大團體中意識和無意識的、今昔共同的歷史/心理體驗進行概念化,深化對社會—政治—宗教事件、領導者—追隨者關係的理解。 沃爾肯描述孩童如何繼承大團體的「心理DNA」、大團體的各種特徵和運作原則、成年人如何發展出第二種大團體身分、為何偏激的邪教或激進主義能吸引人們的認同。他提出「樹模型」的工作方法,制定明確的大團體諮詢架構。 透過本書,讀者

可對種族主義、獨裁政權、國際難民、民粹政治領袖、假消息、恐怖攻擊、後疫情時代的變局等有進一步省思;敵對團體之間的和解,也因此見到了曙光。 以心理學的視角來研究當前世界事務,是我們時代的當務之急。 我們這麼做是為了保有希望:有朝一日,我們將制定包含深度心理學考量的新策略,以馴服全世界所有破壞性的大團體行為。在我年事已高的此時,我很清楚,我永遠看不到真正實現的那一天。政府和其他大小團體的領導人和統治者,將繼續製造或購買更多的子彈和炸彈……所謂大團體行為中的「惡行」將永遠結束,其實是一種錯覺。然而,即使是現在,我也樂觀地認為,在一些特定的小型國際衝突中,我們越是探究「惡行」背後的心理,就

越有希望在沒有子彈和炸彈的情況下解決它們。——沃爾肯(本書作者) 本書特色 ★五次獲得諾貝爾和平獎提名、蜚聲國際的精神分析師、政治心理學家沃爾肯,直指當代世界問題的心理學解方 ★在社會撕裂、民粹政治當道、假消息滿天飛、恐怖攻擊不斷、後疫情時代的紛擾中,倡議以深度心理學拆除敵對族群之間的「心牆」,為和平帶來曙光 聯合推薦 王浩威|精神科醫師、華人心理治療基金會執行長 王增勇|國立政治大學社會工作研究所教授 周仁宇|人類學博士、兒童精神科醫師、臺灣精神分析學會訓練分析師 彭仁郁|中研院民族所副研究員、促進轉型委員會兼任委員、台灣臨床心理學會政治暴力創傷與療癒工作小

組召集人 楊 翠|國立東華大學華文系教授 (按姓氏筆畫排序)

巴西 原始部落進入發燒排行的影片

#三立新聞 #消失的國界 #李天怡

➲ 深度節目及國際時事都在這裡 【從台灣看見世界的故事】

➲新聞HD直播 三立LIVE新聞 https://goo.gl/7FaFJW

➲追蹤消失的國界粉絲團:http://bit.ly/SETBorderlessWorld

➲驚爆新聞線 爆內幕追真相 https://goo.gl/qnrjSt

➲政論第一品牌 新台灣加油 https://goo.gl/Hthr3e

➲54新觀點阿娟給你新觀點 https://goo.gl/a6VwuE

➲雲端秘檔揭秘辛解碼真相 https://goo.gl/vi3Gzd

➲美食趣遊必看54Free食代 https://goo.gl/bSdR3e

#國際新聞 #國際局勢

草本的優雅與暴烈-林瑩真繪畫創作論述

為了解決巴西 原始部落 的問題,作者林瑩真 這樣論述:

本論文藉由克勞德‧李維史陀(Claude Lévi-Strauss, 1908-2009)所著的《憂鬱的熱帶》與尚-呂克‧柯亞達廉(Jean-Luc Coatalem, 1959-)所著的《高更的愛慾花園》兩本書作為筆者撰寫創作論述的基本思想,兩本書皆透過旅行及傳記式的書寫反映文明與原始、社會與自身、現實與本質等之間的差異、矛盾與連結。 憂鬱的熱帶》李維史陀以人類學家的身份親訪巴西亞馬遜河流域熱帶雨林,了解到與世隔絕的原始部落族群的知足與與對自然力量的信仰;《高更的愛慾花園》描述畫家高更遠離文明來到原始的大溪地,大溪地原始的本質與生命力讓他在文明與野蠻間不停的探尋自我的存在。 古老的先

民對於植物都有所謂的「心靈認同」與「神秘參與」,現今文明的生活中似乎已經失去了原始世界中的想像向度。但筆者卻因這股原始神祕的象徵能讓心靈有所慰藉而深感興趣。 筆者熱愛在草本植物身上觀看特殊的質地與構造,草本植物的外觀總是有著不起眼的精緻在裡頭,有時看似平凡無奇但卻是別有洞天,這總會讓筆者對大自然的奧妙讚嘆不已,透過對草本的喜愛而深入觀察並帶入創作中,植物的特性也等同它的個性,有的芬芳;有的嗆辣;有的多刺而有的柔軟,本論文題目《草本的優雅與暴烈》形容的則是自身個性裡的另一種文明與野蠻,表達以理智從容與外在世界相處後內心對於純粹的渴望,藉由草本植物的書寫,將自身的內在轉化為可閱讀的繪畫內容,追尋

的是一種純粹與屬於自我本質的靈光,分別以植物科學與藝術史相關流派及藝術家作品為創作學理基礎,接而分析作品中的內容與形式,並透過榮格(Carl Gustav Jung, 1875-1961)的潛意識分析與加斯東.巴舍拉(Gaston Bachelard, 1884-1962)所著的《空間詩學》中詩意的論述,研究筆者自2011年至2015年作品中創作的本質與表現意義。

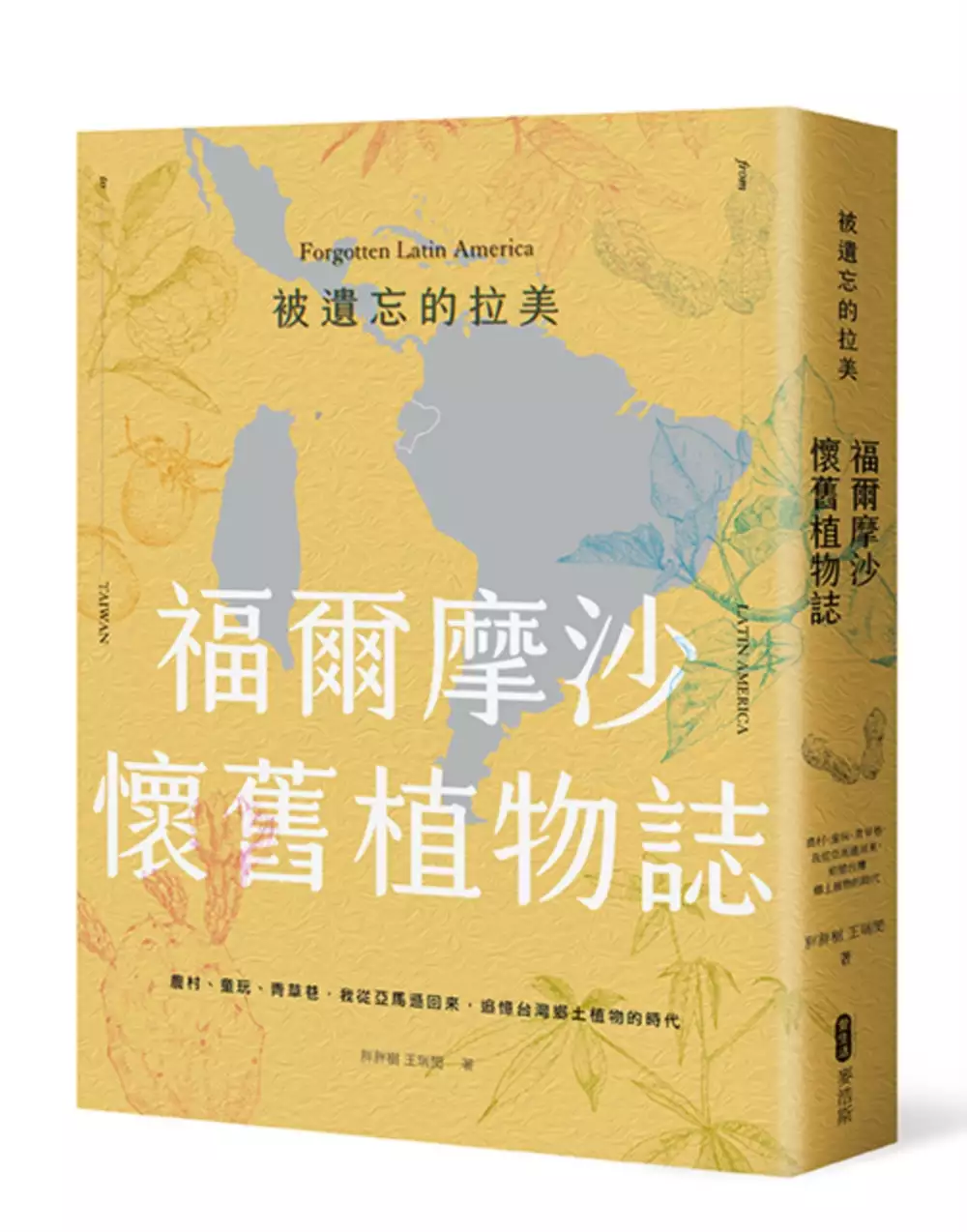

被遺忘的拉美─福爾摩沙懷舊植物誌:農村、童玩、青草巷,我從亞馬遜森林回來,追憶台灣鄉土植物的時光

為了解決巴西 原始部落 的問題,作者胖胖樹王瑞閔 這樣論述:

從鄉野花草、盤中果蔬到青草巷, 那些自舊時存在的寶島鄉土植物, 與它們的遙遠故鄉──拉丁美洲。 數百年來,有許多自拉丁美洲「過鹹水」來台的植物, 番薯、土豆、木瓜、鳳梨、番茄、馬鈴薯、金瓜、蓮蕉花、摃破花…… 這些植物都有台語名稱,跟懷舊、傳統畫上了等號, 以至於幾乎整個世代都忘了── 它們曾是道道地地的拉丁美洲原住民,在越過半個地球來到台灣後, 成為農田裡待收割的莊稼、媽媽的南瓜米粉、夜市裡的甘草芭樂、雞排與珍奶的原料、阿公嘴叼著的長壽菸、孩童玩耍的鬥草與彈弓、台語歌的《孤戀花》、 巷弄裡的草藥店鋪……是生活裡最平凡不過的「拉美」。 "《被遺忘的拉美》除了讓您重溫來自拉丁美洲植物的重

要性,透過胖胖樹的文章,我們也可以一窺亞馬遜雨林、薩滿文化、死藤水、當地特色餐飲、藥草浴、蛋診等神祕又少有機會接觸的體驗。 " ──王秋美 國立自然科學博物館副研究員 "從台灣土地出發,以拉丁美洲植物為軸,縱橫了歷史、地理、文化,還有植物追追追的拉美旅遊紀實,增廣見聞也趣味盎然。" ──王瑞瑤 超級美食家主持人 "閱讀瑞閔的《被遺忘的拉美》,你會知道,原來拉美非但不遠,還滲入台灣人的日常生活中,成為傳統與鄉土的一部分。" ──洪廣冀 台大地理環境資源學系副教授 "以熱帶雨林連結東南亞、南亞與美洲時空層面,一一圖文並茂論述,四本都是很好的台灣自然史科普著作。" ──翁佳音 中研院台灣史研

究所副研究員 "《被遺忘的拉美》為台灣與拉丁美洲搭起橋樑,探索我們周遭植物的前世與今生,考究深入,精彩可期!" ──陳小雀 淡江大學拉丁美洲研究所教授兼國際長 "胖胖樹,以台灣為地標,輻射出我們和世界,或說,世界和我們的關係──如同以熱帶植物寫詩,織出一幅名為台灣的真實圖像。" ──馮忠恬 前《好吃》雜誌副總編輯、資深飲食編輯 "對沒機會親身造訪南美熱帶雨林的朋友來說,本書可說是紙上的Discovery頻道。尤有甚者,本書超越一般圖鑑遊記的眼光和深情,必定能感染大家去真誠地與植物互動。" ──溫佑君 肯園與香氣私塾負責人 "感謝胖胖樹為台灣這群來自拉美的植物立傳,述說它們越洋而來的曲折

身世,他鄉與故鄉間,台灣日常的植物風景,因而顯得既熟悉又陌生。" ──董景生 林業試驗所植物園組組長 "市面上的拉美遊記眾多,但你絕對沒想過,與一個植物狂逛拉美雨林原來是這種感覺!" ──褚縈瑩 國立台北大學歷史學系助理教授 【一場懷舊的拉美植物之旅】 ▼家常菜、夜市食、供桌果品 ——縈繞日常的糧食與蔬果 過去曾被當做台灣象徵的番薯;常與牛奶打成果汁,變成知名飲料的木瓜;比原產地還要好吃,不過已經鮮少人叫它番荔枝的釋迦;象徵好運旺旺來的鳳梨,以及番茄、馬鈴薯、金瓜、皇帝豆、敏豆、藕薯等蔬果,是農村社會至今熟悉不過的家鄉味。 ▼童玩、婚慶、鄉野意趣 ——勾起回憶的民俗植物 在3C產品

還不發達的年代,孩子玩野花小草打發時間:鬥草的鹹酸仔草、做彈弓的芭樂樹幹、草地上一摸就低頭的含羞草,看到煮飯花開,就知道該回家吃飯了。早期婚禮常見蓮蕉花、圓仔花、新娘花,舊日流行歌中的曇花,都是由拉美植物所構建的舊日記憶。 ▼菸廠、青草巷、黑松沙士 ——見證時代的藥用與工業植物 看看百年歷史的青草巷、青草街裡的草藥,煮飯花頭、蚌蘭、仙人掌……早就深入台灣的草藥文化。時至今日,懷舊成為一種時尚與商品,但又有多少人記得,菸廠、菸樓、沙士糖與拉美的關聯? ▼薩滿、死藤水、亞馬遜森林 ——回到人類與植物的原初連結 讓我們回到這些鄉土植物更早的故鄉──拉丁美洲,跟著作者胖胖樹在厄瓜多探險,遇見台灣熟

悉的糧食、野花、樹木,飽覽當地奇花異草,更親自體驗薩滿儀式。在死藤水、草藥浴、苦丁茶等儀式過程裡,體會原始部落將植物做為盟友的崇敬態度,省思人類最初與植物的連結意義。以新的眼光,重新認識台灣的鄉土與懷舊植物。 【本書特色】 日常生活中的拉美 從生活裡的各層面──田裡、夜市、供桌、青草巷、童玩、台語歌、俗諺、休閒嗜好……處處可見融入其中的糧食蔬果、鄉花野草、園藝植物,自日治時期與國民政府以來,它們如何風靡台灣的民生市場、擔負經濟貿易的重任,見證幾代人的回憶。 中西文獻裡的拉美 從西方植物學至台灣歷史文獻,探尋拉美植物自地理大發現後,來台的歷史淵源、當時人們的接受情形、它們又如何融入台灣鄉

土?此外也探究拉丁學名的涵義,連結到台語的命名,以及從中衍生的趣聞。 胖胖樹眼中的拉美 本書分為兩大部分,一是大家熟悉卻不一定知道來自拉美的懷舊植物,二是作者實際到拉丁美洲的見聞,從植物學家的眼光,連結起鄉土植物與拉美原鄉。文中穿插介紹80種熱帶植物,記錄其生態特性及文化應用。

原住民族土地權之探討—以花蓮太魯閣族為例

為了解決巴西 原始部落 的問題,作者邱寶琳 這樣論述:

本研究主要探究「原住民族基本法(簡稱原基法)」第20條所謂政府承認「原住民族土地(與自然資源)權利」的內涵(承認原則)。原基法規範此原住民族土地權利,在實際運作上也包含第21條原住民族參與協商(政治參與原則)、第23條尊重傳統土地擁有利用與管理模式(尊重原則)、第30條尊重傳統習俗、文化及價值觀的法律制度保障合法權益(法治原則)的權利概念。所有的探討是以憲法增修條文肯定多元文化理論面對原住民族議題的認知為基礎,並研究這樣的原住民族土地權利概念在現有國家原住民土地制度是如何地運作與保障。我國現行原住民土地制度在法令上採用「分配方式」保障原住民(傳統)土地權利;在保留地主要是以行政命令「原住民保

留地開發管理辦法」以及作業規範與函示來分配;在公有土地是以增(劃)編保留地規範相關分配作業。這樣的法令制度的設計是源自於日治殖民歷史之「蕃地國有」、憲法保障私有土地原則,以及民法與土地法相關的私有財產權保障的法令而發展,也就是所謂的完全所有權之西方財產權理論為基礎。國家用分配方式配置土地權利,對原住民(族)土地權利的保障、族群文化傳承與進入現代社會整合之發展,產生很大的限制,尤其在2005年通過「原住民族基本法」、承認原住民族土地權利之後應立即檢討。本研究在殖民歷史脈絡與族群社會文化脈絡探討原住民族土地權,採用「批判種族理論」的「經歷敘述」與「種族意識」的研究方法;先將原住民族自己族群土地制度

整理、陳述傳統土地財產與權利概念;再對照殖民歷史遭遇傳統土地剝奪的經歷,而安排第三、四章內容順序。第三章以多元文化理論與財產權理論為基礎,由原住民族社會文化脈絡解釋原住民族土地權的概念,提出原住民族土地權利背後的財產權概念異於國家土地制度採用的西方財產權理論。本研究以太魯閣族為例,藉由多元文化理論的觀察來整理族群傳統土地制度的財產權概念,也採用時間、勞動與整體社會價值之財產權理論的核心概念來重新詮釋。而原住民族土地權利是有區域的、功能的、組織的層次性,是私有制與共有制混和模式的財產權概念。西方財產權理論無法完全解釋原住民族財產權理論。所以,國家原住民土地制度會誤解原住民的休耕輪作為游耕、誤解原

住民族在群傳統土地制度沒有族人或部落固有土地「所有權」概念;政府應依原基法第20、23、30條承認與尊重,正視與檢討原住民族遭遇殖民歷史與傳統土地權利被剝奪的問題。第四章首先略述我國原住民土地制度在殖民歷史呈現的原住民族土地權利變遷;整理自日治時期的保留地制度到原基法之前的國家原住民土地制度的歷史脈絡,並檢討政府採用西方財產權概念管理原住民族土地的結果;同時,由批判種族理論與國際原住民族人權的角度,檢討國家法令的原住民族土地權利概念。第五章以兩件原住民向國家爭取「歸還」傳統土地權利、而遭管理機關因地籍簿冊遺漏登載與公共造產之公益而被拒絕申請的案例出發,回應第四章探討國家原住民土地制度的現況。本

章參考Tully多元文化當代憲政主義之「憲政對話」,在三個常規:相互承認、延續文化、取得同意,協助差異文化族群之間跨文化藩籬的溝通,做為實踐多元文化族群關係的策略,提出解決原住民族土地權利糾紛的三個階段任務:認識尊重與承認、制度的連結點、建立協商平台。這樣的三階段溝通協商作為解決原住民族土地權利糾紛之參考案例的建議與回應。其次,第五章末段藉由本研究觀點,整理「原住民族土地與海域法草案」,並與保留地開發管理辦比較,呈現我國原住民(族)土地制度與法律處在改革的十字路口之窘境:承認保留地制度延續自日治殖民歷史、但不檢討原住民族固有傳統土地被剝奪的遭遇、持續「制度相依」地採用救濟式分配模式「歸還」原住

民族傳統土地權利、調解土地的糾紛。原住民族土地權利在草案中呈現的優先順序是:公共造產優先於救濟未受配保留地之原住民,而主張傳統歷史淵源土地者在更後面。此草案實際上為1902年持地六三郎「理蕃意見書」之法制化與擬制。最後,本研究提出探討原住民土地權利的研究路徑需要有適當的策略。此策略主要是:先由文化脈絡理解原住民族土地財產權利概念及傳統土地權利的層次性概念,認識原住民族土地權利是私有制與共有制的混合財產權模式,並附有傳統社會文化實踐的意涵。再來,由歷史脈絡理解「原住民族」的定義是遭遇殖民歷史統治並被剝奪傳統土地權利的特殊社會文化之民族。政府雖然宣稱承認原住民族土地與自然資源權利,但若不先由文化脈

絡認識原住民族的政治主體性、再由歷史脈絡確認原住民族土地議題的複雜性與核心問題,政府承認原住民族土地權利的承諾,將無法避免會再次發生類似「土海法草案」之矛盾的法令制度改革。在原住民族土地制度的政策建議,本研究強調傳統土地制度與現代土地制度在管理機制與規範內容存在衝突、但並不必然在追求人類生存及生存環境永續上無法整合;而兩者的結合點則是基本人權的法治保障。政府的原住民族土地改革政策要先確認「原住民族」與「原住民族土地」的定義,確立原住民族土地權利屬於多元文化國家之法定物權內容之一,並結合在原住民族自治法實踐、進行法律制度改革。再者,在原住民族土地制度裡,口述歷史證據與文字證據都具有法律上的證據能

力。另外,建立兩階層的獨立調查、調處、管理機關,受理原住民的傳統土地主張,主動協助調查口述證據與文字證據之證據力、確認土地權利變遷事實,而保障原住民族土地權利。在地方層級,受理與審查機關需要獨立於管理機關,並配合各族群自治與不同傳統土地制度而發展多元性管理規範並明文化制度化;在中央層級,協調不同族群在地方層級的運作,並確立國家與原住民族之間的原住民族土地權利的關係,這層關係是維繫國家主權的完整性、也確保多樣性發展。最後,在有公權力保障之公開協商平台上,原住民族與國家依據法制保障原住民族的基本人權,作為最大公約與共識,協商財產權概念差異的部分,進行整合與轉換,實踐我國成為真正地「多元文化」之「人

權」「法治」國家。