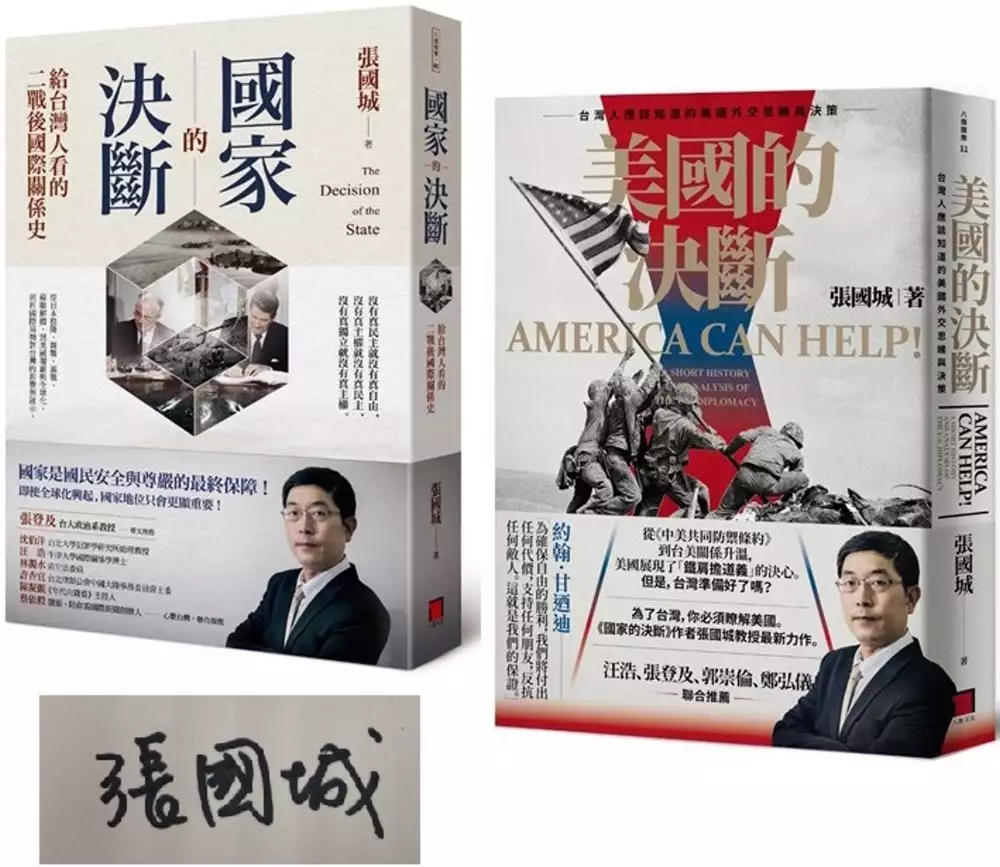

巴拿馬運河限制的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張國城寫的 透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】 和楊雅惠的 多彩經濟路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站巴拿馬運河進入枯水季,美東貨載限重也說明:巴拿馬星報4月2日報導,巴拿馬運河環境、水文和能源負責人卡洛斯巴爾加斯(Carlos Vargas)稱,4月30日起,運河的船隻吃水深度限制,將從幾個月前的 49 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和致出版所出版 。

國立高雄海洋科技大學 航運管理研究所 戴輝煌所指導 張乃文的 高雄港貨櫃碼頭營運整倂與規劃問題之探討 (2010),提出巴拿馬運河限制關鍵因素是什麼,來自於貨櫃碼頭租賃制度、貨櫃碼頭整併方案、環境指標值。

而第二篇論文國立臺灣海洋大學 航運管理學系 張志清、趙時樑所指導 林照峰的 定期航商訂造大型貨櫃船舶考慮因素之研究-以某國籍航商為例 (2008),提出因為有 船舶大型化、多準則決策問題、因素分析、模糊層級分析法的重點而找出了 巴拿馬運河限制的解答。

最後網站巴拿马运河凭借船闸,限制美军航母增宽的可能性 - 搜狐則補充:... 工程师承接这一工程,此人主张在巴拿马开凿运河,并且与巴拿马签署相关协议。可是因此也限制了这条运河的宽度,导致美国航母至今没能突破35米,…

透視國家如何決斷?(《國家的決斷》與《美國的決斷》)【張國城老師限量簽名版】

為了解決巴拿馬運河限制 的問題,作者張國城 這樣論述:

透視國家行為,了解領導者決斷 政治學權威專家,張國城老師帶領你精準掌握全球局勢 【《國家的決斷》介紹】 一本為台灣人而寫的國際關係史, 凡欲瞭解台灣的命運與前途者不得不看。 ★從日本投降、聯合國創建、韓戰、越戰、中國改革開放,到經濟全球化,美國、蘇聯兩大超強的爭霸決定了世界政治的格局,也決定了台灣與中華民國的命運。 一九五〇年四月十四日,在柏林封鎖、捷克二月政變等一連串國際危機之後,美國國家安全會議向總統杜魯門提交一份被列為絕對機密的「NSC-68號文件」,疾呼美國有道德責任捍衛自由社會的完整與活力,而「自由體制在任何地方的挫敗就是全面的挫敗」。連同四年

前指出蘇聯與美國不可能和平共處的「長電報」,這兩份文件奠定了美國對蘇聯與共產勢力的圍堵政策,確立隨後近半個世紀自由與極權兩大陣營對抗的世界格局。 日本投降前的一週,蘇聯藉口對日宣戰入侵中國東北、扶植中共,將建立中華民國的國民黨驅至台灣。正當杜魯門即將放棄蔣介石政權之際,韓戰爆發。為了阻止共產勢力在亞洲的擴張,美國捨棄了民族自決的原則,在台灣支持一個反共卻獨裁的政權。台灣、中華民國,兩者的命運從此意外地緊緊綁在一起,在美、蘇、中三國的合縱連橫中時而被籠絡、時而被拋棄,在波濤洶湧的大國角力中,一方面堅定地求生存,卻也屢屢錯失改善國際地位的良機,不得不在《波茨坦宣言》、《舊金山和約》、《中日

和約》與聯合國「第2758號決議」中尋求法律定位的蛛絲馬跡,仰賴美援復甦、依靠融入國際貿易體系興起,面對退出聯合國、中美斷交的風暴,在國家身分被否定的危機中藉由民主化與本土化來鞏固政權合法性;乘著經濟全球化的浪潮迎向世界,卻又陷入改革開放後的中國設下的「中國化」牢籠。我們國家的未來依然渺不可測。 ★台北醫學大學連續三年「傳習教師」榮譽得主,堅持質疑權威、對抗盲從的「雜魚講堂」主講的張國城教授,從現實不帶幻想的角度,以條約、數據、權力為本,為中華民民國的歷史與台灣的未來把脈。 《國家的決斷》作者張國城教授是知名的國防外交與軍事戰略專家。深諳國際關係現實主義理論的他,主張「國家」的

能力、意圖與決斷是一切國際政治的根本。在本書中,他詳細分析從二戰結束後,從日本投降、聯合國與北約的建立、自由與共產陣營的分裂對峙、核武問世、鐵幕降臨、韓戰、越戰,一直到蘇聯解體、美國獨霸、第三波民主化與經濟全球化席捲全球,在這當中國家的興衰起伏與權力的消長更迭。而最重要的是,對於國家地位不明、被排除於國際組織之外的台灣來說,我們的安全與福祉如何被發生在其他國家的戰場與外交會議中的事件所決定?這是這本書試圖解答的。 「以台灣的人口、經濟規模和所處位置,卻沒有辦法參與絕大多數的國際組織,且幾乎無法發展正常的國與國關係,被世界上九成以上的國家否認,這不是正常狀況。」但缺少國家身分對台灣究竟帶

來哪些傷害?我們對國際現實如何才能有清明的認識?政治領導人能否在需要捍衛國家利益時做出勇敢且前瞻的決斷?長期以來由於台灣遠離國際社會、對國際事務陌生而冷漠,我們常飽受缺乏「國際觀」之譏。《國家的決斷》從台灣人的視角出發,以台灣的利益為主體,屢屢剖析台灣如何在險惡的國際社會中走到今天,不僅彌補台灣人走向世界時的知識貧乏,更是思考台灣未來前途時必備的參考。 【《美國的決斷》介紹】 道德,是美國外交重要的原則。 以契約為本、以民主自由為重, 受三權分立約束,但重視軍事實力和集體安全。 美國的外交政策重視利益, 但也比任何國家更重視自由主義的理想。 從《中美

共同防禦條約》、美援保台,到近期台美關係升溫, 美國展現了「鐵肩擔道義」的決心。 但是,台灣準備好了嗎? 1941年12月7日,日本海軍偷襲珍珠港,重創美國太平洋艦隊。小羅斯福總統隨即宣戰,在艱苦作戰四年後徹底擊垮日本。資源貧瘠的日本為何膽敢挑戰廣土眾民、物產豐饒的美國?此前,儘管德國與日本已經分別在歐亞發動戰爭,但美國一則未建立龐大常備軍,二則孤立主義作祟,遲遲不投入戰爭。美國社會的偏安心態誘發了日本軍國主義的僥倖心理,誤以為日本只要能對珍珠港施加毀滅性打擊,就能癱瘓美國意志,逼其求和。 1945年,在雅爾達會議上,史達林把美國對蘇聯的配合,視為因其民心厭戰而有的懦弱

退縮,遂以武力大肆擴張其共產勢力。二戰結束後,北韓金日成在蘇聯的大力支持下積極建軍備戰。而在南方,美國遵守聯合國大會一一二號決議,逐步從南韓撤軍。同時,美國在中國放棄了對蔣介石的支持,更加鼓勵了金日成揮兵南下的野心。韓戰於是爆發。 在《美國的決斷》中,張國城老師以大量近代史來證明,20世紀幾場最重大的危機或戰爭,不但不是美國發動的,反而都是因為美國未勇於承擔起「世界警察」的角色,而讓野心狂徒有機可乘。 美國的「道德外交」除了展現在對抗暴力、尊重民主自決之外,更在於建立以契約為本的國際秩序。威爾遜的「十四點原則」主張反對秘密外交、限制軍備、維繫航海自由、消除貿易障礙、尊重殖民地人

民心聲,開啟了自由主義外交原則的先聲。在第二次世界大戰中,美國為了不是發生在本國領土上的戰爭,犧牲子弟性命無數,戰後非但不取歐亞寸土,還以「馬歇爾計畫」大力資助歐洲的恢復,更陸續領導建立「聯合國」與「北大西洋公約組織」作為促進各國平等對話、合作發展、確保集體安全的國際組織,締造了七十年的世界和平與繁榮。 《美國的決斷》以三部分向讀者介紹美國的外交思維與決策:從獨立建國到2020年的美國對外關係史;決定美國外交政策的機構與思想;以及美國與中國、台灣的外交史。張國城老師在書中將說明,美國獨特的建國歷程與精神,使其成為一個充滿自由主義之道德理想的國家,其外交政策受到民意與三權分立機制的監督制

衡,重視遵守契約與集體共識。但同時,美國也兼顧現實主義思維,厚植軍事實力,在戰爭中計畫以絕對優勢武力壓制對手,以求減少傷亡,並縮短戰爭。 無可諱言,美國的政策有其自私自利、荒腔走板的一面,這是因為如同任何民主國家,美國政府必須以國內選民的利益為首要考量,並常受限於決策者的智慧、人格與本位主義。然而,美國的作為亦經常遭到誤解與苛責,其貢獻則常被低估,或被視為理所當然。鑑於美國的地位,理解美國的決策思維是任何其他國家之所必須,在第一次世界大戰中,英法就因為成功爭取到美國參戰而贏得最後勝利。 時值美中衝突升高之際,台灣究竟應該如何評估美國的作為,成為所有國民心中的疑惑。《美國的決斷》

主張,美國不僅不是許多批評者口中窮兵黷武、欺負弱小的帝國,而是一個具備「鐵肩擔道義」之精神、願意續絕存亡、濟弱扶傾的世界警察。尤其,從1954年的《中美共同防禦條約》開始,雖然其後發生了中美斷交,但美國在軍事、外交與經濟上對台灣的援助,主要是出於道義責任,並無實質上的利益或必要。如何正確解讀美國的政策、掌握美國決策者的思維,進而爭取美國的支持與合作,將攸關台灣未來的安全與福祉。 聯合推薦 沈伯洋(台北大學犯罪學研究所助理教授) 汪浩(牛津大學國際關係學博士) 林濁水(前立法委員) 張登及(台大政治系教授兼系主任) 許杏宜(台北律師公會中國大陸事務委員會主委) 郭

崇倫(《聯合報》副總編輯) 陳凝觀(《年代向錢看》主持人) 蔡依橙(醫師╱「陪你看國際新聞」創辦人) 鄭弘儀(資深媒體人)

巴拿馬運河限制進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

PNN 粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN livehouse.in頻道 ( http://livehouse.in/channel/PNNPTS )

高雄港貨櫃碼頭營運整倂與規劃問題之探討

為了解決巴拿馬運河限制 的問題,作者張乃文 這樣論述:

高雄港的貨櫃碼頭租賃制度,頗具特色,使高雄港多年來一直在世界貨櫃港口居重要地位,惟面對中國港埠之快速崛起與競爭,臺灣地區產業轉型,傳統勞力密集產業外移,腹地貨源成長趨緩,且港埠建設不足,高雄港的港埠運量已呈成長趨緩之現象,致使貨櫃碼頭承租航商,調整其在高雄港的營運方式,甚且不再續租而離開高雄港。本文旨在探究貨櫃碼頭租賃制度對高雄港的發展與影響,並詳析近年來國際貨櫃航商在高雄港對各貨櫃中心之碼頭需求變化,以探討與規劃探討高雄港貨櫃碼頭整倂對承租航商可能衍生之益處與各種困境。並針對高雄港四家承租航商進行碼頭整倂問題之深入分析。以了解貨櫃碼頭整倂問題對於高雄港可能衍生之整體影響性。藉由綜合專家學者

的意見,獲致結論,發現:不同貨櫃中心的碼頭整倂對於高雄港營運發展係必須且可行的一項重要策略,將有助航商整合航線並以高雄港為轉運中心,並可提升高雄港綠色港口之環境指標值;而承租貨櫃碼頭之航商進行整倂,可能衍生之益處以「降低跨區運輸成本」為最顯而易見,可能衍生之困境則以「碼頭重置成本甚高」為最重要考量。惟推動貨櫃碼頭整併方案的過程將複雜且冗長,如何兼顧各方利益並化解歧見,需要宏觀及長遠的認知,定期且鍥而不捨的溝通協商,方可順利進行。本文研究結果,可具體提供給我國港埠營運管理單位,作為日後擬訂高雄港營運發展策略時,決策上之參考評估。

多彩經濟路

為了解決巴拿馬運河限制 的問題,作者楊雅惠 這樣論述:

精選楊雅惠教授之經濟金融論述、公共體制建言,以及文藝跨域視野,兼具專業學識與人文素養。 經濟如同多彩的放射路徑,影響到不同時空多元層面,無論放寬視野環顧全球,或聚焦檢視單一議題,均有值得探究之處。 本書共分為三大篇章, 第一篇〈經濟變局之烙痕〉,以國內外脈動為主軸,包括四個主題:經濟路徑、金融危機、洲際變局、多幻金融,乃檢視歷來重要經濟金融變局、政策與趨勢。 第二篇〈經濟跨域之延展〉,把經濟視野拓展到不同領域,跨越時空國度,主題從三個角度切入,包括跨國風貌、跨業文創、跨時遙思,乃融入了人文、音樂、異國風土等元素。 第三篇〈經濟觸動之體制〉,

擇兩主題討論之,一個主題為公共基金,對退撫機制與基金組織提出建言,另一主題為人力供需,討論大專院校、公務機構、金融人才等人力市場相關問題。 本書特色 ★台灣大學經濟博士、現任考試院委員楊雅惠,以多年研究經歷,深入剖析全球的經濟脈動 ★科學的客觀結合人文的關懷,在這個快速變遷的時代,用更為寬廣的角度面對衝擊與挑戰

定期航商訂造大型貨櫃船舶考慮因素之研究-以某國籍航商為例

為了解決巴拿馬運河限制 的問題,作者林照峰 這樣論述:

自1966年第一艘全貨櫃船下水營運以來,航商的造船計劃均以不超過巴拿馬運河限制為圭臬。各定期航商為尋求規模經濟,紛紛提升船舶載運量用以降低單位成本,這個限制在1988年四月被打破,也掀起定期航商訂造大型貨櫃船舶的競爭熱潮。但訂造大型貨櫃船舶需審慎考量許多因素,例如市場供給、資金準備、碼頭效率、機具設備以及運河、航道與碼頭限制等。由於這些因素彼此之間會有某些衝突關係,故考慮訂造大型貨櫃船舶的本質為一多準則決策問題。本研究首先探討現有大型船舶之各項定義,並界定本文所謂的大型化船舶,再依據文獻探討與彙整各種影響航商訂造大型貨櫃船舶的考慮因素、優缺點與限制等課題。本研究之實證分析分為兩個步驟,首先經

由問卷調查與因素分析,由23項評估準則中萃取出「貨載業務」、「資金成本」、「碼頭場站」、「人員設備」與「航線設計」等五項評選指標構面,據以構建層級架構;接著以國內某定期航商為對象進行個案分析,並利用模糊層級分析法計算出各評估準則及方案之相對重要性。實證結果顯示,在訂造大型貨櫃船舶考慮因素評選模式之五大評估構面中以「資金成本」的權重值最大,而最重要前五項影響因素依序為「資金取得」、「船舶取得成本」、「橋式機橫跨排數」、「儲區的容量」、「航商競爭力」;而在資金成本充裕及可控制,以及相關重視之問題與限制能獲得解決與改善的前題下,18,000 TEU等級船舶是航商A未來訂造大型貨櫃船舶最適合的模式。

巴拿馬運河限制的網路口碑排行榜

-

#1.巴拿馬運河乾水期的船舶限重 - OEC Group

雖然每家船公司、每艘貨櫃船的載貨量及裝貨港口都不同,對於貨櫃限重的因應. 方法也都不盡相同,大部分都會採取針對20 呎貨櫃做重量限制的方式,若是有超. 於 web.oecgroup.com -

#2.National Taiwan Ocean University

大西洋航區往西:經巴拿馬運河(Panama Canal)進入太平洋。 ... 船舶之國際航行限制區域(the International Navigating Limits, INL),即是. 於 dstm.ntou.edu.tw -

#3.巴拿馬運河進入枯水季,美東貨載限重

巴拿馬星報4月2日報導,巴拿馬運河環境、水文和能源負責人卡洛斯巴爾加斯(Carlos Vargas)稱,4月30日起,運河的船隻吃水深度限制,將從幾個月前的 49 ... 於 woei70.blogspot.com -

#4.巴拿马运河凭借船闸,限制美军航母增宽的可能性 - 搜狐

... 工程师承接这一工程,此人主张在巴拿马开凿运河,并且与巴拿马签署相关协议。可是因此也限制了这条运河的宽度,导致美国航母至今没能突破35米,… 於 www.sohu.com -

#5.航運消息- 巴拿馬運河計畫建造水管理系統 - 沛榮

巴拿馬運河 受供水問題困擾著多年,每當降雨有限且附近湖泊開始變低時,巴拿馬運河管理局(ACP)就必須實施吃水限制,以保持運河暢通,進而限制穿越 ... 於 www.pacific-concord.com.tw -

#6.巴拿馬運河Neopanamax船閘最大吃水恢復至15.24公尺 - HiNet ...

ACP強調,新的吃水限制允許滿載的蘇伊士型船持續通過巴拿馬運河,因為該級別的油輪在裝載一百萬桶原油貨物時,通常需要五十英呎的吃水。新巴拿馬型及 ... 於 times.hinet.net -

#7.巴拿馬運河擴建計畫,預定於明(2014)年中完成

前言-- 2013年正好是巴拿馬運河建. 竣通航的百年盛慶年. 巴拿馬運河(Panama Canal)的. 建竣距今正好是整整一百年,運河是 ... 通過巴拿馬運河的船舶,尺度限制. 於 www.ncsu.org.tw -

#8.巴拿馬運河Neopanamax船閘最大吃水恢復至15.24公尺

ACP強調,新的吃水限制允許滿載的蘇伊士型船持續通過巴拿馬運河,因為該級別的油輪在裝載一百萬桶原油貨物時,通常需要五十英呎的吃水。新巴拿馬型及 ... 於 www.shippingdigest.tw -

#9.淺談巴拿馬運河和馬六甲海峽對航母全球機動的影響

我們知道,蘇伊士運河、巴拿馬運河和馬六甲海峽,堪稱世界海運的“三大咽喉”。 ... 現在問題最大的,就是巴拿馬運河的天然寬度和船閘的限制,以及馬六甲海峽的日益淤塞 ... 於 www.xuehua.us -

#10.乾旱苦巴拿馬運河將限制往來船隻大小– 法國國際廣播電台 - RFI

巴拿馬運河 管理局(Panama Canal Authority)表示,船隻最大吃水量9月8日起將減少到11.89公尺,平常往來這條大西洋與太平洋間河道的船隻,將有18.5%受到 ... 於 www.rfi.fr -

#11.郑非评《被抹去的历史》|日子为什么过不下去?_运河区- 玛丽萨

巴拿马运河 一直被视为美国在20世纪的辉煌成就……(但)美国为了确立占领巴拿马运河的合法性,成功地将拉美这个民主政治先驱之地描绘成不开化的野蛮大陆, ... 於 www.sohu.com -

#12.LP 10/2016 巴拿马运河可能再次实施吃水限制 - 中国船东互保 ...

巴拿马运河 管理局于2016年2月17日发布第1-05-2016号航运公告,称可能于2016年4月份实施吃水限制。 目前,运河的正常允许最大吃水仍为热带淡水水下最深处39.6 ... 於 www.chinapandi.com -

#13.巴拿馬運河- 維基百科,自由的百科全書

巴拿馬級的貨輪通常可以載重65,000-80,000噸,但由於運河的吃水限度,其最大載貨量將限制在約52,500噸,其餘貨物將轉運。 有史以來最長的通過巴拿馬運河的船舶,是聖胡安 ... 於 zh.wikipedia.org -

#14.航遊巴拿馬運河

巴拿馬運河 :郵輪通過最高水位加通湖後,準備進入加通閘,擬逐層降低船位到 ... 地峽巴拿馬領域,總長約八十一公里,寬度因受地形的限制而寬窄不一。 於 www.dynamicfoundation.org -

#15.無人駕駛貨櫃船成功入港:東京灣未來離岸300公里自動入港 ...

避讓4、500艘船隻,實現自動航行. 東京灣日均進出船舶數約500艘。該數值是麻六甲-新加坡海峽的1.5倍,是巴拿馬運河的10 ... 於 www.nippon.com -

#16.巴拿马型船- 快懂百科

巴拿马型(Panamax)是一种专门设计的适合巴拿马运河船闸的大型船只,这些船只的船宽和吃水受到巴拿马运河船闸闸室的严格限制,越来越多的船只在建造时精确的匹配 ... 於 www.baike.com -

#17.巴拿馬型船:尺寸限制,分類,船隊特點 - 中文百科全書

巴拿馬型(Panamax)是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在建造時精確的匹配 ... 於 www.newton.com.tw -

#18.巴拿马型- 维基百科,自由的百科全书

巴拿马型(Panamax)是一种专门设计的适合巴拿马运河船闸的大型船只,这些船只的船宽和吃水受到巴拿马运河船闸闸室的严格限制,越来越多的船只在建造 ... 於 zh.wiki.hancel.org -

#19.少雨干旱让巴拿马运河损失约1500万美元

4月2日,一位巴拿马运河高管向西班牙埃菲社(Efe)透露,近来的干旱少雨天气迫使他们多次对通过新船闸的巨型货船调整吃水深度限制,这可能给巴拿马 ... 於 intce.mwr.cn -

#20.船舶安全通过巴拿马运河及注意事项及申报程序

船上收到装货过巴拿马运河的指令后,第一步工作就是根据船上当时的实际存油水及至运河前航程的油水消耗量,依照运河的TFW DENSITY 0.9954 的最大水尺限制 ... 於 www.shipmg.com -

#21.俄媒:俄船只可正常通过巴拿马运河 - 参考消息

参考消息网3月4日报道据塔斯社4日援引埃菲社报道,巴拿马运河管理局发表声明说,俄罗斯船只通过巴拿马运河的权利不会受到限制。 声明说:“巴拿马运河 ... 於 www.cankaoxiaoxi.com -

#22.巴拿馬運河通航100周年工程延宕、航運競爭挑戰多 - 關鍵評論網

巴拿馬運河 15日通航屆滿100周年,這項20世紀工程壯舉進入21世紀後面臨諸多問題,例如拓建工程 ... 巴拿馬運河當局表示,可能必須限制船隻通過的大小。 於 www.thenewslens.com -

#23.漫談造船與船舶產業-4巴拿馬運河與巴拿馬型船 - 方格子

巴拿馬運河 (西班牙語:Canal de Panamá)位於中美洲的巴拿馬,橫穿 ... 當然有其限制,拓寬以前的巴拿馬極限型船(Panamax Ship)船長船寬吃水的限制較 ... 於 vocus.cc -

#24.巴拿馬型- 維基百科,自由的百科全書

巴拿馬型(Panamax)是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在建造 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#25.大工程- 巴拿马运河扩建。成功还是失败?- 世界感应

2014年,巴拿马运河迎来了它的100周年纪念日,当时它正处于最大的扩建项目中,即 ... 迫采取预防措施,在那一年(2016年)至少3次对通过现有船闸的船只实行重量限制。 於 www.worldsensing.com -

#26.台灣國際造船股份有限公司(企業社會責任)

「巴拿馬運河擴建計畫」工期長達9年,預計2016年將可以正式啟用,新船閘長427公 ... 閘道的尺寸,導致穩度不佳,需採用大量壓載水以降低重心高度,且裝載量受到限制。 於 www2.csbcnet.com.tw -

#27.旱害巴拿馬運河限制船隻吃水深度| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社巴拿馬市18日綜合外電報導)巴拿馬運河管理局今天開始實施通行船隻吃水深度限制。嚴重乾旱造成運河水位下降。 船隻可容許的最大吃水深度,也 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#28.船舶舶與海海運

巴拿馬. 研究協會. 中華. 舶與海. IP & SHIPP. 第三十七期. 2007. 長:林光. 輯:楊仲筂 ... 馬運河的擴. 華海運研 ... 隻無船型限制. 因此各家航. 於 www.cmri.org.tw -

#29.【FOCUS新聞】世界七大工程奇蹟巴拿馬運河100年

號稱史上最大基礎建設工程的尼加拉瓜運河,將創造許多就業機會, ... 不如蘇伊士運河沒有船閘限制,巴拿馬運河因為河道較窄、水深較淺,先天條件 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#30.乾旱襲擊巴拿馬運河,航運受影響,美東小櫃限重! - 壹讀

除了美國農作物向亞洲的出口將受到限制之外,巴拿馬自身也將受到乾旱帶來的負面影響。運河管理局依據船舶的大小和載貨量向貨運公司收取費用,但本次限 ... 於 read01.com -

#31.巴拿马运河丑闻 - Sidecrance

而巴拿马运河受地理条件的限制,最多只能通过7,8万吨的船只。 行走世界运河城市①巴拿马运河“蝴蝶之国”连接世界的“黄金水… 全球最贵“收费站”, ... 於 www.iddital.me -

#32.臺灣ECA | FTA 總入口網站 - 自由貿易協定

總入口網 > 臺巴(巴拿馬)FTA > 新聞與活動> 巴拿馬運河拓寬竣工儀式 ... 之船長與寬度,(註:原Panamax長度限制為294.13公尺、寬度為32.31公尺)。 於 fta.trade.gov.tw -

#33.巴拿馬運河,蘇伊士運河哪個船舶噸位多 - 第一問答網

1樓:匿名使用者. 蘇伊士運河更大,沒有船閘帶來的噸位限制. 蘇伊士運河的通航能力更強。蘇伊士運河可通過15萬噸滿載的油輪和37萬噸的空船,通過運河 ... 於 www.stdans.com -

#34.巴拿馬運河拓寬竣工,或將改變世界航運格局 - 端傳媒

巴拿馬運河 於1914年首次通航,是溝通太平洋和大西洋的航運要道,平均每天有35至40艘貨船通行,承載着全球6%的海運貿易總量。貨船通過原運河的3個船閘需10 ... 於 theinitium.com -

#35.巴拿马运河取消限行措施 - 新华网

巴拿马运河 取消限行措施---巴拿马运河管理局8日宣布,自即日起,取消对通过运河船只吃水深度的限制。 於 www.xinhuanet.com -

#36.拿马运河过一次多少钱,过巴拿马运河船舶尺寸-物流巴士

巴拿马运河 是世界海运中最重要的航运要道,因为它连接了太平洋和 ... 吨,但由于运河的吃水限度,其最大载货量将限制在约52,500吨,其余货物将转运。 於 www.5684.com -

#37.D & M LOGISTICS CO., LTD-笠井洋行有限公司::: - 貨櫃輪三 ...

首先中美洲的巴拿馬運河,面臨極端氣候衝擊水位過低,運河管理局調整船隻吃水深度上限,被迫對貨船的承載量祭出限制。其次受到海洋環保考量,港口全面 ... 於 www.dnmlogistics.com -

#38.巴拿馬運河Neopanamax船閘最大吃水恢復至15.24 ... - 奇摩股市

ACP強調,新的吃水限制允許滿載的蘇伊士型船持續通過巴拿馬運河,因為該級別的油輪在裝載一百萬桶原油貨物時,通常需要五十英呎的吃水。 於 tw.stock.yahoo.com -

#39.吃水稳了!巴拿马运河节水后确保了其运行可靠性

自2018年底以来,该航道一直在仔细监测其运行用水量,当时该流域降雨量比历史平均水平低20%。这种前所未有的干旱严重限制了加通湖和阿尔哈胡埃拉湖的水位,这 ... 於 www.cnss.com.cn -

#40.让更宽更长的船通过。是技术限制还是资金限制? - 知乎

允許通過巴拿馬運河的船舶的最大尺寸是:長度:總長(包括突起部):950英尺(289.56米)例外:集裝箱船… 於 www.zhihu.com -

#41.航路大改變!Maersk下月起捨巴拿馬就蘇伊士

事實上,巴拿馬運河較蘇伊士運河來得窄而淺,因此對於通行船舶規格也有較多的限制。以巴拿馬極限型貨櫃輪而言,約可載運4500 TEU(標準20呎櫃)的貨櫃, ... 於 www.moneydj.com -

#42.海運重要國家相關資訊- 巴拿馬運河擬建造水管理系統

... 巴拿馬運河多年,當降雨有限且附近湖泊開始變低時,巴拿馬運河管理局(ACP)須實施吃水限制,以保持運河暢通,進而限制可能穿越運河的貨船數量, ... 於 data.motcmpb.gov.tw -

#43.巴拿馬運河一百歲乾旱肆虐擴建挑戰重重@ Win Driver Blog

巴拿馬運河 (Panama Canal) 8/14日將迎接通航一百周年紀念,曾被譽為廿世紀工程壯舉的巴拿馬 ... 巴拿馬運河當局表示,可能必須限制船隻通過的大小。 於 windrivernews.pixnet.net -

#44.巴拿馬型船 - 中文百科知識

巴拿馬型(Panamax)是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在建造時精確 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#45.巴拿马运河航行规则_百度百科

运河 对通航船舶的尺度限制为:(1)总长(包括球艏在内)不超过289.56m(950ft),但对客船和集装箱船则可放宽至294.13m(965ft);(2)船宽应小于32.31m(106ft),但 ... 於 baike.baidu.com -

#46.地圖學特論- 巴拿馬運河正確版

巴拿馬運河 (Panama Canal). 位於拉丁美洲的巴拿馬,橫穿巴拿馬地峽,總長82公里,寬的地方達304米,最窄的地方也有152米。連接太平洋和大西洋,太平洋海面比大西洋海面 ... 於 sites.google.com -

#47.海运圈聚焦-新闻-注意!巴拿马运河限制船舶通行速度

巴拿马运河 近期开始实施了10节的船舶通行速度限制,这旨在保护当地的鲸鱼、海豚和其他大型海洋哺乳类动物免受船舶撞击等损伤事故的发生。 於 www.hyqfocus.com -

#48.巴拿馬型- 維基百科,自由的百科全書

巴拿馬型(Panamax)是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在建造時精確的匹配 ... 於 zhm.100ke.info -

#49.水位降不停巴拿馬運河限制貨輪乘載量20190430 公視晚間新聞

PTS is a Taiwanese public broadcast service. Wikipedia ... 於 www.youtube.com -

#50.乾旱水位降巴拿馬運河將限制船隻大小BEST NEWS ... - 隨意窩

巴拿馬運河 當局7日表示,受到乾旱影響,使得加通(Gatun)和阿拉胡埃拉湖(Alajuela Lake)的水位下降,從下個月起將暫時限制航行巴拿馬運河的船隻大小。 於 blog.xuite.net -

#51.万TEU级集装箱能过巴拿马运河带来什么? - 手机搜狐

这可能改变当前的航海贸易版图。 由于巴拿马运河的限制,亚洲至美国东部的货运航线目前有三条线路。一 ... 於 m.sohu.com -

#52.中華技術期刊第121期

二、第二代貨櫃船第二代貨櫃船為巴拿馬極限型貨櫃船,於1980年代,因應經濟迅速起飛而建造更大的貨櫃船,並降低了每TEU的運輸成本。該船型因巴拿馬運河的限制,船舶 ... 於 www.ceci.org.tw -

#53.巴拿馬運河(Panama Canal) - 中美洲、南美洲

巴拿馬運河 的船閘大小限制著可通過船隻的噸位與大小,由於運河在環球航運的重要性,早年甚至令航運界建造遠洋貨船時受限於這個被稱為Panamax(巴拿馬型)的規格。 於 maya.go2c.info -

#54.巴拿马运河Neopanamax船闸最大吃水恢复至15.24米

新的吃水限制将允许满载的苏伊士型船继续通过巴拿马运河因为该级别的油轮在装载100万桶原油货物时通常需要50英尺的吃水。新巴拿马型和超大型集装箱船 ... 於 info.shippingchina.com -

#55.水位降不停巴拿馬運河限制貨輪乘載量

因為聖嬰現象導致加通湖的水位過低,運河管理局已經四度調整船隻的吃水深度上限;但巴拿馬在2016年才斥資數十億美元把運河拓寬,結果現在因為降雨量不足, ... 於 news.pts.org.tw -

#56.巴拿马运河 - 搜航网

巴拿马运河 (Panama Canal)位于中美洲巴拿马,连接太平洋和大西洋,是重要的国际航运要道。 ... 继5月28日开始干旱管控,巴拿马运河计划出台另一项限制草案. 於 www.sofreight.com -

#57.巴拿馬運河是如何擴建的?看完這個現代的超級工程有被震撼到 ...

巴拿馬運河 位於美洲中部,是溝通太平洋和大西洋的重要運輸航道,每年大約有1.5萬至2 ... 但是由於航路限制以及航道擁堵等問題不得不對運河進行擴建。 於 ppfocus.com -

#58.再次提醒!巴拿马运河5月28日开始干旱管控,将影响中美航运

此前,物流巴巴曾发布关于巴拿马运河由于枯水导致限重的一则 ... 数据来看,大约有8%从美国墨西哥湾出口的运送农作物的船只将受到上述新规定的限制。 於 k.sina.cn -

#59.巴拿馬型船 - MBA智库百科

巴拿馬型船是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在 ... 於 wiki.mbalib.com -

#60.巴拿馬運河會不會最終擴寬到42米以上,可以通過10萬噸級 ...

當今的貨櫃班輪,有種叫做巴拿馬級,就是這種船和比他級別還小的貨櫃船,可以通過巴拿馬運河。大於這個級別,則不能通過。能通過巴拿馬運河的船閘,任何 ... 於 kknews.cc -

#61.臺灣港務股份有限公司高雄港務分公司- #航運知識【巴拿馬型船 ...

航運知識【巴拿馬型船】 巴拿馬極限型船(Panamax)是指能通過巴拿馬運河的最大極限的船隻,船寬設計狹窄且長,吃水也受嚴格限制。... 於 www.facebook.com -

#62.巴拿马型船_百度百科

巴拿马型(Panamax)是一种专门设计的适合巴拿马运河船闸的大型船只,这些船只的船宽和吃水受到巴拿马运河船闸闸室的严格限制,越来越多的船只在建造时精确的匹配 ... 於 baike.baidu.com.https.jxutcmtsg.proxy.jxutcm.edu.cn -

#63.“世界捷径”巴拿马运河到底如何运作?今天带你一探究竟

不管你相信与否,正是这三个船闸限制了世界上很大一部分集装箱船队的规模。一艘船必须长1200英尺(366米)以下,宽168英尺(51米)以下才能进入巴拿马运河, ... 於 www.xindemarinenews.com -

#64.全球塞港危機下通過巴拿馬運河的船舶總噸位創新高 - Rti 中央 ...

法新社今天(29日)報導,儘管全球港口近來面臨塞港危機,通過巴拿馬運河的船舶總噸位仍在2021財年創下新高。根據巴拿馬運河管理局(ACP)的數據, ... 於 www.rti.org.tw -

#65.巴拿马运河局(ACP)终止船舶吃水限制调整 - 中华人民共和国 ...

据巴拿马《星报》7月16日2B报道,由于流域降水量得到改善,巴拿马运河局宣布终止持续了数月的船舶吃水限制调整。在发出新的通知前,船舶吃水限制将 ... 於 panama.mofcom.gov.cn -

#66.同為世界級運河,為啥巴拿馬運河有船閘,而蘇伊士運河卻沒有?

但相比之下,巴拿馬運河兩邊的海水高度則不一致。 巴拿馬運河是連接大西洋和太平洋的重要水道,其東側是大西洋的加勒比海,西側是大太平洋。 同 ... 於 www.nanmuxuan.com -

#67.巴拿马运河进入枯水季,带您快速了解巴拿马运河原理!

原来啊,近来的干旱少雨天气迫使巴拿马方面多次对通过新船闸的巨型货船调整吃水深度限制,这可能给巴拿马运河造成约1500万美元的经济损失。 巴拿马《星报》4月2日 ... 於 www.anywayshipping.com -

#68.东京湾试验成功集装箱船的远程操控自主航行 - 客观日本

该数值是马六甲-新加坡海峡的1.5倍,是巴拿马运河的10倍以上。此次试航使用的是一艘名为“朱雀号”的集装箱 ... 据称,有可能先放宽对船员人数的限制。 於 www.keguanjp.com -

#69.受乾旱所困巴拿馬運河下月限航 - 巴士的報

乾旱導致當地兩大湖泊加頓湖(Gatun)及阿哈胡耶拉湖(Alhajuela)水位下降,運河流域湖泊水位下降,使得運河水位亦下降。限航措施將通過運河的船身限制至 ... 於 www.bastillepost.com -

#70.世界七大工程奇迹之巴拿马运河 - 网易

在此之前每年通过巴拿马运河的船舶数量达到1.5万艘,货物年通过量达到3亿吨,承担了世界总运量的5%,但是由于巴拿马船闸的限制,通航船只的尺寸和吨位 ... 於 www.163.com -

#71.巴拿马运河对通航船舶的尺度视线和布置要求

摘要: 介绍了巴拿马运河的航运和地理位置,运河对通航船舶的吃水限制和尺度限制,以及运河对通航船舶视线和布置的要求等,并简要介绍了巴拿马运河扩建工程。 於 chuanbo.magtechjournal.com -

#72.巴拿马运河可以通行最大多少吨位的船只?

目前可以满载通过巴拿马运河的船舶当然就是海运上说的“巴拿马型船”(PANAMAX),。 巴拿马运河由于要过船闸,所以船闸的内部尺寸就是限制船舶大小的最主要因素。近年来,主流的 ... 於 www.3rxing.org -

#73.貨櫃與航運》我們還需要更大的貨櫃、船隻與港口? - 財訊

曾幾何時,船隻的尺寸受到巴拿馬運河的限制(注:巴拿馬極限長約294公尺、寬約32公尺、吃水12公尺),如今貨櫃船大到21世紀的造船工程師受限於麻六甲海峽 ... 於 www.wealth.com.tw -

#74.由航商觀點來看巴拿馬運河擴建對高雄港樞紐地位之影響

2007年9月3日巴拿馬運河擴建工程正式開工,整個擴建. 工程將於2016年4月完工。 ... 巴拿馬運河新舊船閘與通行船舶限制. 資料來源:巴拿馬運河管理局 ... 於 www.ihmt.gov.tw -

#75.巴拿馬運河| 大紀元

巴拿馬運河閘牆倒塌船隻航行無礙. 2016/05/31. 大紀元 · 元首外交?台外長證實蔡英文6月出訪. 2016/05/25. 大紀元. 旱害巴拿馬運河限制船隻吃水深度. 2016/04/19. 於 www.epochtimes.com -

#76.世界各國港埠已經準備就緒了嗎?-陳榮聰

許多年來發展大型貨櫃船主要的絆腳石在於考量超越巴拿馬運河尺寸限制的不確定性,甚至於在美國總統輪船公司決定下訂單建造超巴拿馬極限型噸位的船舶之後,有一些船公司 ... 於 www.cdnsp.com.tw -

#77.蘇伊士運河和巴拿馬運河誰收入比較多? - 自由財經

巴拿馬運河 1913年通航,減少了太平洋到和大西洋間的航程,它長約80公里、寬在152至304公尺之間,但由於地理條件限制,連結的兩端不一樣高,因此必須用 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#78.巴拿馬運河經過9年的改造後投入運營

專家們早已注意到巴拿馬運河無法適應現代化的物流要求,船隻通過量受到限制,因此決定重建這條水道,於2007 年9 月開始改造。 於 big5.sputniknews.cn -

#79.中美|巴拿馬運河基建抗擱淺 - 工商時報

每當一艘船穿過河道時,運河的用水量約介於2億~3.5億加侖,相當於500個奧運標準游泳池的總水量。 精句選粹. Panama Canal tackles climate-change puzzle ... 於 ctee.com.tw -

#80.防損公告1102 號—06/16—最新消息,巴拿馬運河吃水限制

考慮到上周運河流域的降水量,將暫停實施第A-14-2016 號航運公告公佈並. 於2016 年4 月29 日生效的第二輪吃水限制。因此,船舶通過巴拿馬船閘的. 於 www.ukpandi.com -

#81.巴拿马华商总会会长黄伟文:把春节办到巴拿马的人 - 中国侨网

中国与巴拿马建交后,巴拿马随即加入“一带一路”,巴拿马也因此成为拉美 ... 他们中,有在巴拿马修建铁路、开凿运河期间,作为华工来到这里并定居于此 ... 於 www.chinaqw.com -

#82.巴拿马型船和好望角型船的区别 - 今日头条

该船型以运输铁矿石为主,由于尺度限制不可能通过巴拿马运河和苏伊士运河,需绕行好望角和合恩角,故称好望角型船。台湾省称之为“海岬”型。 内容来源:请问“巴拿马”级 ... 於 m.toutiao.com -

#83.巴拿马运河船闸会不会最终扩宽到42米以上, 可以通过10万吨级 ...

瀚海狼山认为苏伊士运河、巴拿马运河,堪称世界海运的“两大咽喉”。目前苏伊士运河经过屡次 ... 现在问题最大的,就是巴拿马运河的天然宽度和船闸的限制。 於 www.bilibili.com -

#84.巴拿馬型— Google 藝術與文化

巴拿馬型是一種專門設計的適合巴拿馬運河船閘的大型船隻,這些船隻的船寬和吃水受到巴拿馬運河船閘閘室的嚴格限制,越來越多的船隻在建造時精確的匹配巴拿馬運河船閘的 ... 於 artsandculture.google.com -

#85.巴拿马运河进入枯水季调整过河吃水深度限制 - 航运界

近来的干旱少雨天气迫使巴拿马方面多次对通过新船闸的大型货船调整吃水深度限制。巴拿马《星报》4月2日报道,巴拿马运河环境、水文和能源负责人卡 ... 於 www.ship.sh -

#86.乾旱導致水位降低巴拿馬運河要暫時限制船行噸位--中廣新聞網

【本報訊】根據中廣新聞網報導,因為乾旱導致水位降低,巴拿馬運河將實施暫時性的噸位限制,從九月8號開始,吃水深度超過11.89公尺的船舶,將被拒絕 ... 於 matsu-news.towin.com.tw -

#87.巴拿馬運河乾旱限制大船進入 - 東網

巴拿馬因受旱情困擾,令巴拿馬運河水位下降,當局周五宣布,暫時限制運河船隻的大小。新措施將於9月初開始實行。 於 hk.on.cc -

#88.電子報第741期 - 台灣省土木技師公會

截至2012年8月,巴拿馬運河擴建工程整體施工進度已經完成44.5%,其中:運河擴建的4個開挖工程已完成3個,最後一個也已完工67%;太平洋入口、大西洋入口和加通湖的疏浚工程 ... 於 www.twce.org.tw -

#89.定期航商訂造大型貨櫃船舶考慮因素之研究

自1966年第一艘全貨櫃船下水營運以來,航商的造船計劃均以不超過巴拿馬運河限制為圭臬。各定期航商為尋求規模經濟,紛紛提升船舶載運量用以降低單位成本,這個限制 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#90.世界七大工程奇蹟的【巴拿馬運河】與巴拿馬共和國的首都 ...

巴拿馬 共和國(Republican de Panama)是中美洲與南美洲交界的國家,面積7.55萬平方公里(約台灣的二倍大)、人口約393萬人(其中約有5%的華人), ... 於 blog.udn.com -

#91.第一篇總論- 第四章運輸研究

圖1 尼加拉瓜運河與巴拿馬運河區位比較. (四)巴拿馬運河再拓寬:若巴拿運河再次拓寬,將有可能增加全球環 ... 受之政治限制,對航商而言即為重要之間接成本。 於 www.motc.gov.tw -

#92.重要提醒!巴拿马运河5月28日开始干旱管控将影响中美航运

据了解,5月3日全球航运咽喉要道的管理机构巴拿马运河管理局(ACP)发布 ... 大约有8%从美国墨西哥湾出口的运送农作物的船只将受到上述新规定的限制。 於 m.5688.cn -

#93.BBC News 中文on Twitter: "巴拿马运河因干旱将限制通航船只 ...

巴拿马运河 因干旱将限制通航船只大小: 巴拿马运河当局表示,由于运河流域的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位下降,将对通过巴拿马运河的船只大小进行限制。 於 twitter.com -

#94.中美航运遭受共同影响:巴拿马运河5月28日开始干旱管控

5月3日,全球航运咽喉要道的管理机构巴拿马运河管理局(ACP)发布了一份通知文件: ... 来看,大约有8%从美国墨西哥湾出口的运送农作物的船只将受到上述新规定的限制。 於 www.chinaports.com -

#95.巴拿馬運河拓寬竣工儀式於2016年6月26日舉行

... 重新定義Panamax之船長與寬度,(註:原Panamax長度限制為294.13公尺、寬度為32.31公尺)。 2006年10月22日,巴拿馬就運河擴建舉行全民公投, ... 於 info.taiwantrade.com -

#96.每年為巴拿馬帶來10億美元的收入/美國仍如期於1999年底交還 ...

巴拿馬運河 聯繫兩大洋/1914年8月15日巴拿馬運河正式通航,近代世界七大工程奇蹟之一, ... 運河,主要在拓寬運河和水閘,但因為氣候因素造成低雨量,而必須祭出限制,這 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#97.巴拿馬運河拓寬後之越太平洋貨櫃航線變化The changes in the ...

巴拿馬運河 拓寬後,放寬了運河通行的船型限制,以往研究均預期將對全球航. 運帶來長遠影響。對貨櫃航線所產生之影響部分,戴輝煌et al. (2015)相關研究顯. 示,拓寬前 ... 於 www.iot.gov.tw -

#98.聖嬰致乾旱巴拿馬運河將限制船隻大小 - 博闻社

【博聞社綜合】巴拿馬運河當局7日表示,因受乾旱影響,使得加通(Gatun)和阿拉胡埃拉湖(Alajuela Lake)水位下降,故下個月起將暫時限制航行巴拿馬 ... 於 bowenpress.com