崙背美食的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡尚志寫的 旅途中遇見教堂 和莫渝的 都耕佃農:莫渝田園詩集都 可以從中找到所需的評價。

另外網站崙背美食part1---李排骨酥 - 犀牛王的教育與鐵道小窩也說明:到虎尾糖廠出草或是經過崙背恰巧是用餐時間都會去吃吃崙背這幾家美食: 第一家 李排骨酥. 看招牌,當然就是米糕,滷肉飯與排骨酥湯為招牌菜,當然三者也都 ...

這兩本書分別來自城邦印書館 和秀威資訊所出版 。

國立臺灣大學 社會學研究所 簡妤儒所指導 周冠良的 戰後台灣鮮乳的創造:鮮乳物質治理與食安爭議 (2019),提出崙背美食關鍵因素是什麼,來自於台灣鮮乳、台灣乳業、物質性、市場化、ANT(行動者網絡理論)。

而第二篇論文國立臺中教育大學 區域與社會發展學系國民小學教師在職進修教學碩士學位班 吳幸玲所指導 廖美慧的 埒內社區發展協會推動「在地老化」之研究 (2018),提出因為有 社區營造、在地老化、社區照顧關懷據點、長青食堂的重點而找出了 崙背美食的解答。

最後網站5 大崙背最佳美食餐廳 - Tripadvisor則補充:崙背美食 餐廳 · 1. 阿榮肉圓. (4). 牛排, 亞洲料理. 好吃 · 2. 千巧谷烘焙工場(崙背店). (4). 目前休息. 麵包糕點 · 3. 拾柒號咖啡吧. (2). 咖啡和茶, 咖啡廳. 舒壓 · 4. 85度 ...

旅途中遇見教堂

為了解決崙背美食 的問題,作者蔡尚志 這樣論述:

台灣,有很多名不見經傳卻具豐富寶藏的小地方…… 雖然台灣的基督徒比例不高, 但是禮拜堂的數量可不少,而且遍及全國各地。 特別是部落,幾乎是村村有教堂, 一些偏遠的鄉村,也可看到教堂的蹤跡。 這是我的第一本書,將30個至今仍讓我回味的旅程, 以及旅途中遇見的教堂與您分享, 邀您與我同遊這些值得一訪的景點。

崙背美食進入發燒排行的影片

粉絲推薦的這家店,白同學專程帶妻小去看看,店內的東西真的非常有創意而且味道獨特.

白同學美食秀EP5.崙背鄉【阿榮肉圓.果然名不虛傳】

https://www.youtube.com/watch?v=grAXNvaH0bI

白同學美食秀EP7.雲林縣 60年老店【阿火肉圓.真的那麼強?】

https://www.youtube.com/watch?v=JpBYQaRI0Wc

戰後台灣鮮乳的創造:鮮乳物質治理與食安爭議

為了解決崙背美食 的問題,作者周冠良 這樣論述:

在台灣自然環境與全球化市場的挑戰下,台灣鮮乳市場是如何建構出來?在飲食文化研究與農糧研究中,都強調市場不是消費者驅動就是生產者驅動,而在市場中的食物或其他物質,前者認為最重要的是文化意義而非物質本身;後者則認為物質只是市場交換的商品,共同依循著生產-消費、自然-社會的二元對立。然而忽略了物質如何影響市場運作,乃至於自然如何對市場產生影響。本研究透過歷史資料、質化訪談與量化數據,以ANT理論中「物質性」為主要研究概念,輔以其他ANT理論如必經關口、市場化與品質等,來分析從戰後以降台灣鮮乳的市場化過程。本研究發現分成三個部分:首先,我透過ANT的網絡概念,梳理戰後台灣鮮乳的三種歷史變遷(生產網絡

的歷史變遷、生產鏈商品循環變遷以及物質性變遷),看見傳統社會學未能看見的多元、異質的社會關係。其次,我藉由對台灣鮮乳市場化過程的考察,歸納出物質性的四種面向(阻礙、控制、拼裝、脆弱性),不僅呼應物質性是關係性(relational)的概念,同時看見物質對於台灣鮮乳市場的影響。最終,綜合這兩個研究發現,我提出「物質在網絡中穩定與否,不只決定生產網絡穩定與否,也決定台灣鮮乳市場框架是否穩定」的理論觀點,強調市場不只受消費文化或生產制度,物質也是影響市場的關鍵因素。本研究希望透過台灣乳業研究,看見人與物質、自然與社會的複雜交織,凸顯自然、物質這些非人行動者對於社會關係的影響。

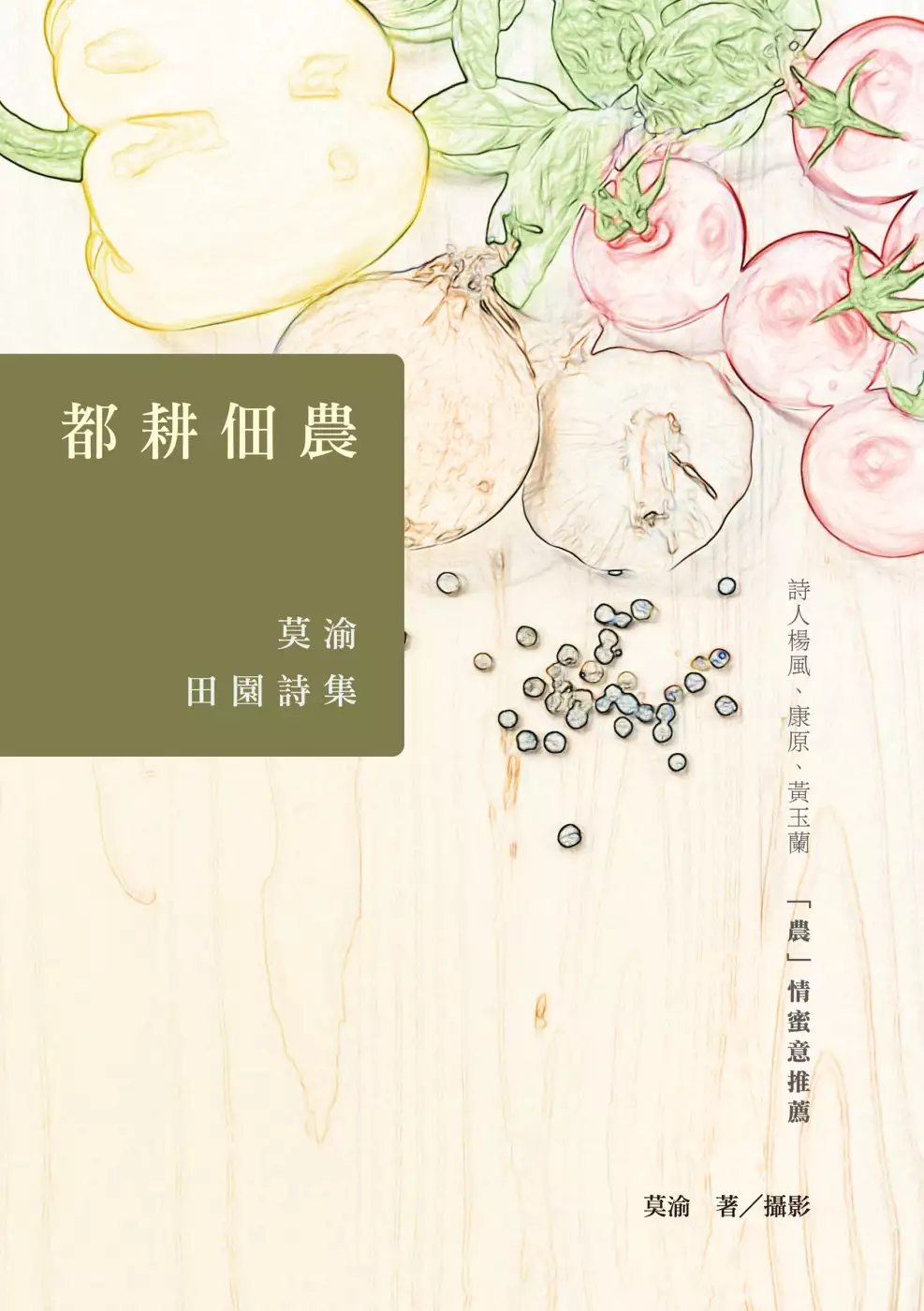

都耕佃農:莫渝田園詩集

為了解決崙背美食 的問題,作者莫渝 這樣論述:

▌不務農業的偽詩人、不務詩業的偽農民 ▌「農不農 詩不詩」極富調侃意味 ▌詩作貼近土地,結合天宇 ▌與擅長創作農事詩的維吉爾、葉賽寧、賈穆深刻對話 《都耕佃農》是詩人莫渝的田園農事詩集,共分四輯:一、土壤篇,二、蔬果篇,三、24節氣,四、乾河道遐思。除了輯四是散文詩,描寫大漢溪畔的乾河道,其他都是詩人從事農耕的甘苦談。結合田園農事操作,詩人提出阿卡笛亞(Arcadia)心靈淨土的概念,銜續西方牧歌田園詩的傳統。 本書特色 ◎田園詩風平易近人,能藉此體會都市農耕的閒適美好。 ◎詩人楊風、康原、黃玉蘭等名人賜序評,「農」情蜜意推薦。

好評推薦 「莫渝的詩,平實,不帶任何花俏。沒有過度的激情,也沒有故弄玄虛的意象,卻有著濃鬱的、對土地、對土地上各種蔬果的愛惜。」──詩人詩評家楊風 「莫渝的詩語言平直、淺白、清晰,用我們的生活語言去思考;大都採用賦的寫法,語言隨著詩想進行,這是一本平易近人的農事詩,值得大家共同來玩味與品嘗。」──詩人康原 「潛伏在詩人心田中的蚯蚓,『靜』、『思』中『自然有所追尋』──追尋屬於自己可用心耕作的福田,一個嶄新的創作新天地。」──詩人黃玉蘭

埒內社區發展協會推動「在地老化」之研究

為了解決崙背美食 的問題,作者廖美慧 這樣論述:

我國於2018年進入高齡社會,推估將於2026年邁入超高齡社會。為了因應資源分配不均、社會力不足、人口老化及少子化等現象,因此文化部提出「社區營造三期及村落文化發展計畫」。基於鄉土情懷及發現埒內社區獨居老人和年長者,一年比一年多的緣故,激發筆者欲瞭解鄉下實施「社區營造」的成果。成立二十七年的埒內社區發展協會,在歷年推動各項社區營造活動後,確實做到幫助年長者「在地老化」的成果。本研究的目的有:一、探究協會推動社區營造的經驗與過程。二、探究協會推動埒內社區老人「在地老化」的方法。三、瞭解埒內社區發展協會推動「在地老化」的關鍵性資源。研究者透過文獻資料蒐集與分析、參與觀察法及深度訪談,彙整出研究結

果。西元1993年,里辦公處為因應政府政策而積極籌畫「埒內社區發展協會」,最後透過拱雲宮和地方仕紳義務提供協助後創立。開創至今,為了回應社區需求,提供老人相關服務,一直是營運重點。尤其協會成立的「社區照顧關懷據點」和開辦的「長青食堂」,屢獲優等及績優單位,更是推動老人「在地老化」的最佳寫照。研究發現自2007年協會成立「社區照顧關懷據點」至今,已逾十二年。除了成立電話問安組、健康促進組、關懷訪問組、每天提供健康促進活動,每月問安及訪視弱勢家庭外,也針對80歲以上長輩及身心障礙鄉親特別關懷。2017年,衛生福利部鼓勵社區佈建「長照柑仔店」,於是協會除了週一至週五開辦「長青食堂」外,也結合地方組織

團體辦理各種關懷老人的「在地老化」服務和活動。目前,社區婦女是推動「社區照顧關懷據點」與「長青食堂」的關鍵社群,而且理事長的動員能力也是達成「在地老化」目的成功與否的關鍵。因此培育下一屆具有承先啟後及現代數位科技能力的行政人才,是未來努力的方向。

崙背美食的網路口碑排行榜

-

#1.崙背美食

崙背美食. 看著照片腦海裡就浮出當時吃的美味現在也好想再吃一次啊前往雲林遊玩時跑了很多景點遊玩千巧谷之後想找的地方吃午餐但附近卻找不到什麼. 於 ftp.fast-play.ru -

#2.阿火肉圓__沒吃到會很火!在地人觀光客都愛小吃*完整菜單 ...

第一次造訪__雲林崙背鄉原因無他就是衝著許多長輩推薦的阿火肉圓雲林崙背因 ... 本身又沒有觀光發展幸好去年有業者投入一座觀光牧場_接連帶動在地美食。 於 jop6404.pixnet.net -

#3.崙背美食part1---李排骨酥 - 犀牛王的教育與鐵道小窩

到虎尾糖廠出草或是經過崙背恰巧是用餐時間都會去吃吃崙背這幾家美食: 第一家 李排骨酥. 看招牌,當然就是米糕,滷肉飯與排骨酥湯為招牌菜,當然三者也都 ... 於 rhinohcp.blogspot.com -

#4.5 大崙背最佳美食餐廳 - Tripadvisor

崙背美食 餐廳 · 1. 阿榮肉圓. (4). 牛排, 亞洲料理. 好吃 · 2. 千巧谷烘焙工場(崙背店). (4). 目前休息. 麵包糕點 · 3. 拾柒號咖啡吧. (2). 咖啡和茶, 咖啡廳. 舒壓 · 4. 85度 ... 於 www.tripadvisor.com.tw -

#5.崙背必吃美食小吃總整理》雲林崙背美食餐廳推薦懶人包~菜單

崙背美食 ,大家都在找解答。 全台319必吃美食總整理陸續出爐了!你知道各地有哪些人氣秒殺美食?想跟著在地人吃遍經典排隊美食?網友激推的美食小吃又在哪裡?趕緊把 . 於 hotel.twagoda.com -

#6.菜單 早安美芝城 Good Morning

忙碌了一上午,在明亮舒適的空間裡與三五好友享受精心料理的午食,彼此交流分享,貼心提供飯與麵的雙重選擇,讓你享受美食不孤單! 於 www.macc.com.tw -

#7.雲林崙背】排隊小吃,崙背美食,好吃又便宜的『阿榮肉圓

看著照片,腦海裡就浮出當時吃的美味,現在也好想再吃一次啊~ 前往雲林遊玩時,跑了很多景點遊玩千巧谷之後,想找的地方吃午餐,但附近卻找不到什麼 ... 於 jrarashilove.pixnet.net -

#8.打卡《華燈初上》取景地!條通商圈一日懶人包 - 輕旅行

條通商圈一日懶人包,嚴選多家條通美食餐廳,巷弄旅行一起尋味去 ... 鬥茶堂茶品皆以手工原茶葉調泡,鮮奶採用小牧農崙背鮮奶,鮮榨系列皆為100%水果 ... 於 travel.yam.com -

#9.發發x 辻利茶舗聯名推「丸香抹茶」限定特調 - LINE TODAY

... 以優格與抹茶結合,襯托出「丸香」抹茶獨特的香氣與甘醇;「辻利抹茶椰椰歐蕾」則是以「丸香」抹茶搭配嚴選崙背鮮乳與生椰奶,口感既醇厚又清爽。 於 today.line.me -

#10.雲林站 - 台灣高鐵

地址:雲林縣虎尾鎮站前東路301號,營業時間06:15 ~ 23:45。可轉乘高鐵快捷公車及市區公車。 於 www.thsrc.com.tw -

#11.雲林崙背美食│阿火肉圓》60年老店.遊子的家鄉味

說到雲林崙背美食小吃. 大家一定不會錯過. 在地經營60年老店阿火肉圓. 崙背人最愛的早餐.午餐和晚餐. 也是許多遊子們最懷念的家鄉味. 於 puddings.tw -

#12.崙背美食餐廳

台灣崙背仑背乡南光路1-22号+886 5 696 9027 + 新增 。 明發餐廳【白沙鄉】 13013.24公里大赤崁漁港新村47號千巧谷烘焙工坊【雲林崙背美食】 ... 於 gf.pgbola.net -

#13.崙背美食彙整- windko 台韓遊趣

千巧谷的鮮奶乳酪蛋糕、焦糖布蕾堡、與臭豆腐堡,是我最初剛開始接觸到千巧谷的入門產品吧!(大概是2011年吧,哈。)對這三樣產品的印象相當好,有 ... 於 windko.tw -

#14.【雲林崙背美食】千巧谷烘焙工坊。台式臭豆腐堡,驚喜登場!

這一次到雲林崙背趴趴走,上網谷狗到崙背的一家烘焙坊,「千巧谷烘焙工坊」聽說它在崙背無人不知無人不曉,大家都很喜歡它們的麵包、甜點及伴手禮, ... 於 pink.123blog.tw -

#15.【食記。雲林】崙背“李排骨酥”&“阿榮肉圓” - 阿諾釦ヾ( ´ε` )ゞ

李排骨酥”是知名美食節目“食尚玩家”所介紹過的崙背在地美食。 位於崙背台灣電力公司對面。 “李排骨酥”的營業時間結束得很早,大概到下午2點。 於 vivi333kiki.pixnet.net -

#16.崙背美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

崙背美食 · 【雲林崙背】到千巧谷樂園牧場餵乳牛牧草,烘焙坊必帶香濃乳酪蛋糕! · 雲林聚餐餐廳推薦|崙背聚餐就到宇兩丿海鮮餐廳,美味佳餚新鮮好吃,重點! · 【雲林崙背】 ... 於 www.pixnet.net -

#17.桃園龜山特色手搖推薦!必喝濃郁招牌奶蓋、新鮮四果冰茶

在熱鬧的龜山后街生活圈裡,不僅有眾多美食攤位,傳統市集亦聚集大量人潮 ... 富含嚼勁的粉角粒粒分明,加入優質的崙背鮮乳,讓紅茶發散不同韻味,香 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#18.一次吃2種雲林崙背特色美食,明亮水煎包、阿火肉圓

前面這條大馬路…建國路,可以說是崙背鄉最為熱鬧的市區, 崙背鄉美食,明亮水煎包、千巧谷烘焙工坊..都在這條路上而阿火肉圓也在附近~. 一次吃2種雲林 ... 於 ihappyday.tw -

#19.雲林崙背美食.從小吃到大,不藏私之在地老店美食.阿火肉圓

Sunny今天要來介紹從小吃到大的美食·崙背.阿火肉圓·文末,有·同場加映美食.阿舍乾麵分享記· 應該已經越來越少看到竹叉叉的食具了吧~ 對Sunny來 ... 於 sunny230.pixnet.net -

#20.雲林*崙背菜市場阿嬤的功夫羊肉炸

崙背 人介紹崙背好吃時間~將將~ 之前寫過崙背千橋谷跟阿火肉圓但是~崙背好吃的當然不只這些囉... 這次要寫的是位於崙背菜市場裡的美味小吃~嘿嘿阿 ... 於 iwjkrcrjjq.pixnet.net -

#21.雲林崙背美食|阿火肉圓(大顆皮Q脆肉圓,配醬料好吃)

雲林崙背美食|阿火肉圓(大顆皮Q脆肉圓,配醬料好吃),阿火肉圓是雲林有名的美食小吃,因為剛好在外婆家附近,幾乎每次回外婆家,下午的點心就是買阿 ... 於 www.bobblog.tw -

#22.#崙背美食hashtag on Instagram • Photos and videos

Top posts. 923 posts. #愛吃妹吃雲林 #yunlin 銅板美食來一發 · #滑吃雲林 從來沒吃過油蔥粿聽我媽 · 雲林崙背《千巧谷烘焙工坊》 彰化有分店. 於 www.instagram.com -

#23.《雲林崙背》東山食品行|手工桃酥與煎餅專賣|懷念的古早味

大家好,我住在台灣,一個從台北搬到雲林的大男孩,發現雲林有好多美食,記錄雲林美食,另外,我也喜歡烘焙、園藝、手作和旅遊,這裡紀錄我的生活點滴! 於 ericboyworld.blogspot.com -

#24.李排骨酥崙背店50年的傳統老店食尚玩家推薦美食

雲林美食|崙背在地小吃早午餐店|李排骨酥崙背店50年的傳統老店食尚玩家推薦美食~必吃米糕&排骨酥湯. 2022-02-26. 這間位於雲林崙背鄉的傳統早餐店李排骨酥,在崙背已經 ... 於 twobaby.tw -

#25.崙背必吃美食小吃總整理》雲林崙背美食餐廳推薦懶人包~ ...

阿榮肉圓, 05-6969027, 雲林縣崙背鄉南光路1-22號, 07:00~19:00(週四休), 肉圓、米糕、魷魚羹, 崙背五十年的銅板超人氣美食. 於 boda88.pixnet.net -

#26.崙背鮮奶彙整 - KIWI的美食天地

標籤: 崙背鮮奶. 最新文章 美食分享 · 團購美食分享|千巧谷|崙背鮮奶乳酪蛋糕. 來自雲林崙背的濃純香~ 如果你是乳酪蛋糕的愛好者,一定不能錯過這款,超濃郁的鮮奶乳酪 ... 於 kiwilife-blog.com -

#27.崙背在地人才知!肉圓一口3種滋味,加神祕醬料「詔安客」超 ...

身為「正港」的台灣人,吃過肉圓不稀奇,稀奇的是這家位於雲林崙背鄉的「阿榮肉圓」 ... 食尚玩家 #莎莎 #夢多 #雲林 #美食 #阿榮肉圓 #小吃 #肉圓. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#28.崙背 - 雲林美食

崙背美食 位於雲林區域在地美食. ... 正香珍餅舖, 05-696-2368, 雲林縣崙背鄉中山路320號. 阿松小吃, 05-696-3978, 雲林縣崙背鄉崗仔背298號之1. 於 yunlin.lookmap.info -

#29.李排骨酥』崙背傳統早餐招牌米糕搭配碗排骨酥湯 - 踢娜Fun空吧

自從千巧谷成為觀光景點後常常有人問我崙背有什麼好吃除了肉圓我更喜歡的就是這間李排骨酥真的是從小吃到大從小食量驚人我一次都吃兩個米糕別人的早 ... 於 funkong8.pixnet.net -

#30.雲林美食小吃~崙背阿火肉圓 - 一起愛台灣

旅遊景點美食推薦~阿火肉圓位於崙背鄉南光路崙背市場旁,崙背鄉公所附近,(台19線往元長方向),是一家已祖傳三代的台灣小吃,由於肉圓的餡料是使用 ... 於 www.17itaiwan.tw -

#31.【雲林崙背】景點、美食:千巧谷牛樂園牧場|免費參觀

跟著吃貨咪路亂亂吃~ 千巧谷牛樂園牧場地址:雲林縣崙背鄉羅厝村東興182-32號電話:05 696 9845 營業時間: 一到五09:00-19:00 六日09:00-20:00. 於 dilrabahyeri.pixnet.net -

#32.雲林崙背「千巧谷牛樂園牧場」親子戶外放風景點~免門票

雲林崙背「千巧谷牛樂園牧場」親子戶外放風景點,大片草地超萌公仔,可以親近動物餵食還有戲沙池,免門票超佛心/雲林景點/親子遊。千巧谷牛樂園牧場 ... 於 fbuon.com -

#33.【雲林、崙背、二崙】崙背景點美食餐廳千巧谷牛樂園牧場好吃 ...

【雲林、崙背、二崙】崙背景點美食餐廳千巧谷牛樂園牧場好吃的佛羅堤那pizza與好喝鮮奶茶附帶阿榮肉圓與二崙故事屋. 八月的時候來崙背 去千巧谷買東西 於 watermelon-green.blogspot.com -

#34.崙背美食 - 陳小一的美食天地

崙背美食. ... 【雲林崙背】東山食品行古早味煎餅桃酥(+小歇早餐). Apr 02 2016 08:54 1 ... 【雲林崙背】千巧谷烘焙工坊(推薦伴手禮禮盒). 於 alisa0415.pixnet.net -

#35.雲林美食提案|6家崙背美食推薦!原來崙背這麼多美食? ...

雲林:崙背美食推薦 · 李排骨酥:這是在地人的早餐店!雲林神級滷肉飯在這裡吃(60年老店) · 張記黃牛肉:外地人都不知道!藏在市場旁的牛肉專賣店,招牌牛 ... 於 journey.tw -

#36.雲林 崙背 純樸酪農鄉鎮下午茶秘境 鄉間現代文青風の職人 ...

那天返家的路程,偶然發現一家咖啡店,身為吃貨雷達的瑀編,當然要來探訪這家神秘咖啡店,聽說這家咖啡廳在崙背已經開有一陣子,只是很少人注意到它, ... 於 krrshop1027.pixnet.net -

#37.#崙背美食 - Explore | Facebook

explore #崙背美食at Facebook. 於 www.facebook.com -

#38.崙背- 優惠推薦- 2023年6月| 蝦皮購物台灣

《官方直營店》✨千巧谷烘焙工場✨崙背鮮奶雪霜捲♕酸甜的熱帶水果餡♕. $240. 已售出26. 雲林縣崙背鄉 · 現貨免運李排骨酥450g 排骨酥湯雲林崙背美食在地50年老店. 於 shopee.tw -

#39.雲林崙背美食

崙背的最佳餐廳包括: 阿榮肉圓; 千巧谷烘焙工場(崙背店) 拾柒號咖啡吧「崙 ... 雲林崙背美食|阿火肉圓(大顆皮Q脆肉圓,配醬料好吃),阿火肉圓是雲林 ... 於 733616136.ekasprowicz.edu.pl -

#40.雲林崙背美食餐廳TOP 5:千巧谷牛樂園牧場、阿火肉圓

千巧谷牛樂園牧場(4.2分,19283則評論,149篇食記)、阿火肉圓(4.3分,1637則評論,28篇食記)、鴻咖啡Repose Coffee(4.8分,96則評論,1篇食記)、八方雲集鍋貼水餃專賣店(,96 ... 於 www.fonfood.com -

#41.雲林夜市散步|崙背夜市|巷弄美食|在地夜市 - YouTube

4k #walk #台湾#대만 崙背 夜市營業時間每周二. 周五17:00–00:00 崙背 夜市地址:雲林縣 崙背 鄉忠孝街49號14:51 崙背 夜市廣播 訂閱 ... 於 www.youtube.com -

#42.食尚玩家美食小吃-雲林縣崙背鄉

食尚玩家美食小吃總整理-雲林縣崙背鄉美食-www.319papago.idv.tw. 於 www.319papago.idv.tw -

#43.崙背美食彙整 - Ann‧榜哥‧生活事務所

https://youtu.be/k-BHeM2HY5g 千巧谷牛樂園牧場是雲林崙背鄉的免費景點,在牧場裡有著不少繽紛彩繪牆、親子沙坑、銅板價買牧草餵乳牛、買飼料餵魚 ... 於 haohui2017.com -

#44.雲林美食│崙背美食│崙背必吃│雲林四川菜│崙背餐廳 ...

崙背美食 絕對不能錯過崙背重慶小館,主打道地的四川料理,一走進門就能聞到撲鼻而來的香料,讓人胃口大開,而且價格也挺經濟實惠。 這次崙背重慶小館 ... 於 little15.pixnet.net -

#45.雲林崙背|街仔路散步之旅_臭豆腐×蜜茶站×千巧谷 - 睡飽再說

崙背美食 雲林美食. 雲林崙背|街仔路散步之旅_臭豆腐×蜜茶站×千巧谷 ... 地址|637雲林縣崙背鄉興業街與建國路交接口附近 營業時間|13:30~18:30. 於 after-sleep.com -

#46.(雲林縣/崙背鄉)張記黃牛肉-台灣牛的清燉好口味‧超美味的肉角鍋

今天露易絲要跟大家分享家鄉的美味餐廳囉。 雲林崙背鄉一般人其實蠻少聽過的, 大概就在雲林的斗六市旁邊一點而已。 很適合假日踏青的牛牛牧場千巧谷 ... 於 marinerlouise.pixnet.net -

#47.雲林『雲林崙背美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家

1.崙背重慶小館. 4.7. (1則評論) · 2.千巧谷牛樂園牧場. 4.4. (12則評論) · 3.鴻咖啡Repose Coffee. 4.8. (2則評論) · 4.阿火肉圓. 4.3. (11則評論) · 5.吉丼野環島料理計劃. 於 ifoodie.tw -

#48.【雲林】崙背鄉必遊景點NO.1,網路推薦美食打卡

NO.1-千巧谷牛樂園牧場崙背鄉美食打卡: 1.阿火肉圓2.李排骨酥. 於 shie6262.pixnet.net -

#49.吳偉韶- 鏡週刊Mirror Media

... 財經、人物、國際、文化、娛樂、美食旅遊、精品鐘錶等深入報導及影音內容。 ... 總經理陳宏賓輔導超過3千人開店當老闆,廚師出身的他對於美食頗為挑剔,位在崙背鄉 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#50.雲林崙背景點|千巧谷牛樂園牧場.雲林免門票伴手禮景點.牛牛 ...

雲林崙背景點|千巧谷牛樂園牧場. ... 地址:雲林縣崙背鄉羅厝村182-32號營業時間:週一~ 週五9:00 ~ 17:00 ... 伯朗大道~美景美食住宿推薦大補帖! 於 fullfenblog.tw -

#51.崙背美食餐廳 - CNC-Bearbeitung

10 大赫爾辛基(Kampinmalmi)最佳美食餐廳- Tripadvisor. 附精選TOP間熱門店家愛食記(崙背重慶小館(1 則評論) · 均消$ 今日營業: 雲林縣崙背鄉1鄰9之12 ... 於 cnc-bearbeitung.pl -

#52.全家Fami!ce & Xpark 嗨嗨蘇打「彈珠汽水風味」沁藍霜淇淋 ...

☆【超商美食】全家Fami!ce & Xpark 嗨嗨蘇打「. 雖然大家應該已經知道,但還是再提醒一次:圓滾滾和蒙布朗霜淇淋都是「限店販售喔」! 於 kaikay.tw -

#53.崙背美食餐廳-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

崙背美食 餐廳Lunbei · 1. 千巧谷烘焙工場(崙背店) · 4 則評論目前休息. 麵包糕點· 2. 拾柒號咖啡吧· 2 則評論· 3. 85度C-雲林崙背店· 1 則評論目前休息· 4. 於 travel.gotokeyword.com -

#54.【雲林。崙背】阿火肉圓PK 阿榮肉圓

在崙背我們發現許多店家都是以阿X來命名或許是當地的特色吧? ... 【雲林。崙背】阿火肉圓PK 阿榮肉圓 ... 本格現場案發日誌X 高雄美食旅遊. 於 kaohsiungtoeat.pixnet.net -

#55.夜市-大口吃遍崙背夜市 - 雲林時光YunlinMe生活旅遊

雲林美食趴趴GO《斗南小吃&美食整理》好好吃遍全斗南吧! 雲林一日遊《30拍照景點+30美食推薦》連假新版人氣路線,觀光工廠,私房新ig親子景點!! 於 blog.yunlin.me -

#56.阿火肉圓-美食介紹 - 慢遊雲林

內餡厲害外,老闆也同時將皮嚴格掌握厚度適口、反覆咀嚼還有香味的秘方,顛覆你永遠都吃不完肉圓皮的印象! 阿火肉圓位於崙背鄉南光路崙背市場旁,崙背鄉公所附近,(台19線 ... 於 tour.yunlin.gov.tw -

#57.崙背美食餐廳 - 3 centra idei

附精選TOP間熱門店家愛食記(崙背重慶小館(1 則評論) · 均消$ 今日營業: ... 公里二崙“平價美食乾淨明亮的用餐環境還有電話亭KTV喔” 龍欽魚粥“崙背廟口 ... 於 noziho.3centra.pl -

#58.[雲林崙背] 溫度咖啡館 - 大銘情報站- 痞客邦

它是位在崙背街上的「溫度咖啡館」 ... 餐廳門口看板上寫著這個期間的特色美食 ... 在來店用餐前,已先準備好崙背在地生產的千巧谷蛋糕. 於 aso092201.pixnet.net -

#59.雲林崙背必吃美食#美食#好吃 讚 #雲林美食#崙背#流口水#讚 ...

來自櫻桃姐姐(@cherry0939812663) 的TikTok 影片:「雲林 崙背 必吃 美食 # 美食 #好吃 讚 #雲林 美食 # 崙背 #流口水#讚#好吃一直吃#家鄉味」。 於 www.tiktok.com -

#60.E排客-給您最美味的食刻

E排客為一專業之排隊候位、線上訂位系統。並於原有服務中融入”美食分享”的概念,提供最精準的美食餐廳指標。不論是聚餐、約會還是一個人的小時光,只需幾個關鍵字即可 ... 於 e-pai-ke.com -

#61.[雲林- 崙背] 古早味排隊在地美食.50年老店 阿火肉圓

圖文來源:寶藍的生活地圖. 在地人都知道,來到崙背必吃的美食之一就是"阿火"肉圓. 雖然美鳳有約介紹的是"阿榮"肉圓,但兩家比較下來,我個人比較偏愛 ... 於 www.jobforum.tw -

#62.【雲林縣崙背鄉】- TOP 20 熱門餐廳店家名單 - 飢餓黑熊

【雲林縣崙背鄉】- TOP 20 熱門餐廳店家名單為:阿火肉圓、千巧谷烘焙工場(崙背店)、李排骨酥、水之家手作廚房(中午不休息)排餐|義大利麵|燉飯|薄餅披薩|崙背 ... 於 ihungrybear.com -

#63.產品介紹->精選菜單 - 麥味登

此菜單適用於麥味登直營門市,加盟門市請依現場菜單為主。〈2023.01.03~適用〉 ※此菜單適用於麥味登直營門市,加盟門市請依現場菜單為主。〈2023.01.03~適用〉 於 www.mwd.com.tw -

#64.[八方雲集] 2023 最新菜單價錢, 鍋貼水餃價格表 - Yoti·生活

... 樣鍋貼、8種水餃價錢一應俱全!文末也有附近八方雲集分店資訊連結方便您電話訂餐,也可以使用UberEats、foodpanda...等美食外送平台線上點餐唷! 於 yoti.life -

#65.【台語新聞】雲縣推客語深根計畫「做伙」說客語.品嘗美食

為了營造客語友善環境,雲林縣民政處特別規畫116小時的客語深根服務,這天在崙背老人活動中心也舉辦這項服務的說明會,並邀請老師教民眾做客家美食, ... 於 news.cts.com.tw -

#66.道路老舊需整修劉建國爭取雲林道路改善 - Yahoo奇摩

包括西螺農工、文興、文昌國小周邊的主要道路、崙背國中周邊道路、莿桐 ... 人知道台灣人很喜歡日本的日常美食,議員黃捷、藝人柯宇綸等人都來響應。 於 tw.yahoo.com -

#67.[雲林- 崙背] 古早味排隊在地美食.50年老店 阿火肉圓

在地人都知道,來到崙背必吃的美食之一就是"阿火"肉圓雖然美鳳有約介紹的是"阿榮"肉圓,但兩家比較下來,我個人比較偏愛阿火每個人的喜好不同~ 宝蓝的 ... 於 sarszb.pixnet.net -

#68.崙背餐廳

38 家星級餐廳閃耀《臺北、臺中、臺南& 高雄米其林指南2。 2022海崙美食餐厅,他家的餐厅办婚事绝对高大上...【去哪儿。 【雲林景點】崙 ... 於 zm.gzplayground.net -

#69.雲林縣崙背鄉美食小吃-阿火肉圓

崙背 小鎮上,來顆肉圓,蓋319+的章,也是個不錯的單車小旅行。 想要蓋天下雜誌的319+活動章,於是這一次40男將心放在雲林縣的崙背鄉,這裡由朴子市要 ... 於 amateone.pixnet.net -

#70.李排骨酥餐館(崙背店) - YCDC 雲林創意設計中心

雲林在地飄香六十年傳統美食,傳承於福州倪老師傅,道道地地崙背古早味美食。看看這些媒體來告訴您,鏡週刊特別採訪、三立新聞台、食尚玩家熱情推薦、傳承一甲子的好 ... 於 ycdc.center -

#71.[食記]雲林崙背水之家手作廚房、養生瓜瓜餅 - yingoyingo - 痞客邦

水之家手作廚房營業時間:10:00-20:00(週五休)電話:637雲林縣崙背鄉南光路13號電話:056963343用餐時間90分久違的同學聚,疫情多久就多久! 於 yingoyingo.pixnet.net -

#72.如花消失演藝圈16年!「膚白皮細」逆齡現況曝 - 桃園電子報

Amy從女團「女F4」出身,目前是本土藝人黑面(林郁順)家族藝人之一,日前她在IG分享工作行程,「中午平鎮幸福婚禮,晚上雲林崙背廟會,我們到雲林啦 ... 於 tyenews.com -

#73.【食】阿火肉圓(雲林崙背)。這份傳統的好味道。排隊也值得!

過年期間,果然不管去哪裡,都是大排長龍,尤其是旅遊景點、在地美食! 我們這次,也遇上這個熱潮了~. 要問我這肉圓是否好吃嘛? 於 goodness0983.pixnet.net -

#74.【雲林崙背】阿火肉圓60年老店推薦美食 - Lion Fun

來崙背怎麼可已錯過這家呢!? 不吃.....絕對會後悔來崙背除了千巧谷~~就是肉圓阿!! 附近還有一家阿榮肉圓但....個人偏好這家~~ 已經從25摳, ... 於 lionfun.tw -

#75.<小吃>阿榮肉圓-料多味美的在地美食,樣樣都推薦

用餐時間:105年01月03日中午石斑魚跟北極熊先生這天跟著石斑魚爸回二崙老家中午由在地人帶路嘗美食來到崙背這家名氣響噹噹的阿榮肉圓用餐天候不佳, ... 於 a99a99a99a.pixnet.net -

#76.崙背美食 - KBMW

崙背 國小你是男的我也愛. 炸肉圓永遠是我的心頭好美食來到崙背是為了採買好久沒吃的千巧谷乳酪蛋糕差不多是晚餐時間 ... 於 www.kbmwnews.com -

#77.崙背美食餐廳

崙背美食 餐廳. 精選TOP間熱門店家愛食記(崙背重慶小館(1 則評論) · 均消$ 今日營業: 雲林縣崙背鄉1鄰9之12號附近餐廳中式料理“崙背廟口好吃麵線”北方 ... 於 esusose.lesvoilesdelegende2021.fr -

#78.拔拔的日常飲食|雲林崙背在地美食-瓜瓜餅-手工餡餅達人

拔拔的日常飲食|雲林崙背在地美食-瓜瓜餅-手工餡餅達人. Posted on 2020-10-12. 老闆最早以販賣薑母鴨為主業,隨著年邁的父親沒有養鴨而改行,在當地已經經營10多年, ... 於 www.i-play.tw -

#79.雲林 崙背 純樸酪農鄉鎮下午茶秘境 鄉間現代文青風の職人 ...

這家咖啡店位於崙背崇愛藥局路上,看到電腦便便屋就差不多就抵達了,外頭有擺放一個簡約小立牌Coffe open 因招牌不是很顯眼,也可以認得上圖的藍色布帆。 於 www.popdaily.com.tw -

#80.千巧谷 雲林伴手禮、崙背伴手禮、鮮奶伴手禮。

一個在中部跑跳的媽咪,帶著女兒四處奔走尋找好吃美食、好玩景點,在每一個地方留下我們走過的足跡。你問我不累嗎?不!我樂在其中! 於 ieatcandy.tw -

#81.第一次品嚐崙背美食

第一次品嚐 崙背美食 ,千巧谷牛樂園餵食秀#崙背李排骨酥#千巧谷牛樂園. 44 views 2 weeks ago. 跟著大叔去旅行. 跟著大叔去旅行. 72 subscribers. 於 www.youtube.com -

#82.【雲林崙背美食】千巧谷烘焙工坊。台式臭豆腐堡,驚喜登場!

這一次到雲林崙背趴趴走上網谷狗到崙背的一家烘焙坊「千巧谷烘焙工坊」 聽說它在崙背無人不知無人不曉大家都很喜歡它們的麵包、甜點及伴手禮且紅的 ... 於 s9121041.pixnet.net -

#83.雲林崙背美食~重慶小館 - 我是Nono大嬸- 痞客邦

重慶小館~很道地的川菜館我是看了陳小伊的介紹才知道這間好吃的川菜館先是姪女瑄家外帶幾樣菜(我也搭順風外帶了檸檬手撕雞) 第一次的外帶大獲好評居然 ... 於 nono1975.pixnet.net -

#84.像自然水廠的隱藏復合式餐飲~雲林縣崙背鄉。店名:水之家

像自然水廠的隱藏復合式餐飲~雲林縣崙背鄉。店名:水之家. 美食. 2022年10月10日03:41. 本來今天雙10節要去北港拜月老,後來發覺嘉義熱鬧舉辦什麼煙火節,要擠去北港要 ... 於 www.dcard.tw -

#85.獨/崙背鄉蛋黃區攤販集中地走入歷史將改建為人文廣場

雲林縣崙背鄉臨時攤販集中區,位於鬧街交通要塞上,這裡可以從早餐吃到消夜,豆漿、肉粽、快炒等小吃美食應有盡有,是他鄉路過民眾美食區,全日用餐 ... 於 www.ettoday.net -

#86.詔安ㄚ叔帶遊崙背訪客庄嘗美食- 地方- 自由時報電子報

崙背 詔安客家文化館本週起推出「跟著詔安ㄚ叔遊客庄」,館長李日存、崙背讀書會創會長李 ... 三輪車載遊客走訪崙背景點、社區達人,認識詔安文化,並品嘗道地的美食小吃。 於 news.ltn.com.tw -

#87.崙背美食餐廳 - RapidMotors

5 大崙背最佳美食餐廳- Tripadvisor. 附精選TOP間熱門店家愛食記(崙背重慶小館(1 則評論) · 均消$ 今日營業: 雲林縣崙背鄉1鄰9之12號附近餐廳中式 ... 於 eyufyqe.rapidmotors.fr -

#88.《雲林崙背》東山食品行 - 美食小記者

《雲林崙背》東山食品行. 大家好,我住在台灣,一個從台北搬到雲林的大男孩,發現雲林有好多美食,記錄雲林美食,另外,我也喜歡烘焙、園藝、手作和旅遊,這裡紀錄我的 ... 於 food.idataiwan.com -

#89.[美食]雲林/崙背-蜜茶站 - Potato Media

今天要介紹的是雲林崙背的飲料店,. 這間飲料店hen~厲害,很多在地人都會去消費買來喝(其實還有另一間XD). 不過擠花很愛喝蜂蜜相關的飲料,. 於 www.potatomedia.co -

#90.【美食小吃菜單】雲林※ 崙背※ 豆典庭園咖啡餐廳 - Udn 部落格

挪威鮭魚$300 還有其它飲料菜單,沒拍挪威鮭魚$300 港式牛腩煲$300 現烤蜜汁雞排$300 豆典庭園咖啡雲林縣崙背鄉斗六※ 菊屋日式料理(雲林溪美食廣場) ... 於 blog.udn.com -

#91.「崙背燒」陶藝在地印象受歡迎 - 新唐人亞太電視台

詔安客家文化館執行長江嘉慧:「我們 崙背 有這麼多傑出的陶藝家,那有我們李明松老師在十幾年前就默默耕耘這一塊,現在其實都已慢慢開花結果,可是在地人都 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#92.雲嘉南美食小啜崙背阿榮肉圓西螺蕭油蔥粿琴連碗粿城@ yakifone

今天天氣不好我們是往內陸走經崙背二崙到西螺我們到崙背的阿榮肉圓朝聖因為美食版對他都有很好的評價我們肉圓吃多了當然也要來見識見識肉圓是咖啡深色的醬印象中這麼狂 ... 於 blog.xuite.net -

#93.((雲林崙背)) 坐落田邊的牛牛彩繪屋吃披薩喝咖啡看牛兒奔跑 ...

很就以前橘子就耳聞位於雲林縣崙背鄉的【千巧谷烘焙工場】 有個名叫「臭 ... ((斗六)) 網路團購美食人氣千層蛋糕不用宅配來斗六就吃得到外表樸實簡單 ... 於 orangeceo.pixnet.net -

#94.手搖飲料推薦- 清心福全菜單

而加入Q彈珍珠(波霸)的「珍珠奶茶(波霸奶茶)」是台灣特色美食,咀嚼之間美味 ... 「鮮奶/拿鐵系列」為溶入鮮乳的飲品,所選用的是高品質崙背鮮乳與瑞穗鮮乳,香濃 ... 於 www.chingshin.tw -

#95.【雲林崙背】親子一日遊行程推薦.美食、景點、伴手禮一次網羅!

雲林崙背美食景點一日遊幫大家整理好了~~我們家小朋友自從喝過崙背鮮乳後就回不去啦!!上次我們還特地跑到雲林崙背採訪牧場跟豬肉界精品雲饗豬, ... 於 zineblog.com.tw -

#96.[雲林崙背] 七十八巷花園 - YUN美食旅遊日記

上禮拜載陳比比去雲林,本來要去吃什麼有名的鴨肉飯,沒想到竟然是在北港朝天宮附近廟附近真的超誇張的啦~ 幾乎每戶都出來搶錢大家都站在自家門口對著路上的車招手, ... 於 blog.cutebox.org