展覽高雄的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦潘小俠寫的 蘭嶼記事:潘小俠影像1980–2022 和蔡海如的 女口武林:蔡海如作品集1988-2020都 可以從中找到所需的評價。

另外網站高雄室內景點.印象莫內光影展,1秒進美畫世界,2000幅世界名畫 ...也說明:[高雄室內景點-印象莫內光影展]一生只有一次,這次在新光三越高雄左營店,特地來感受莫內印象光影展,人生有幾次可以近距離親近大師的畫作?

這兩本書分別來自前衛 和詹氏所出版 。

輔仁大學 社會學系碩士班 戴伯芬所指導 陳智豪的 「學生化」是地方發展的門票?-我國18個新設大學地區之發展變遷分析,2000-2015 (2016),提出展覽高雄關鍵因素是什麼,來自於學生化、新設大學、地方發展、高教擴張、臺灣。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 台灣語文學系 陳龍廷所指導 黃穎超的 舊皮箱的流浪兒:呂金守的歌謠創作歷程與特色 (2015),提出因為有 呂金守、台語流行歌曲、客語流行歌曲、經典布袋戲曲、笑科劇的重點而找出了 展覽高雄的解答。

最後網站高雄展覽館旁海洋公園共有6大區9月底完工 - 自由時報則補充:高雄展覽 館南側戶外展場1.45公頃綠帶,將改造為極具特色的水岸海洋公園,立委賴瑞隆預告今年9月底可完工,共有6大區塊、大小朋友都能玩。高雄展覽館 ...

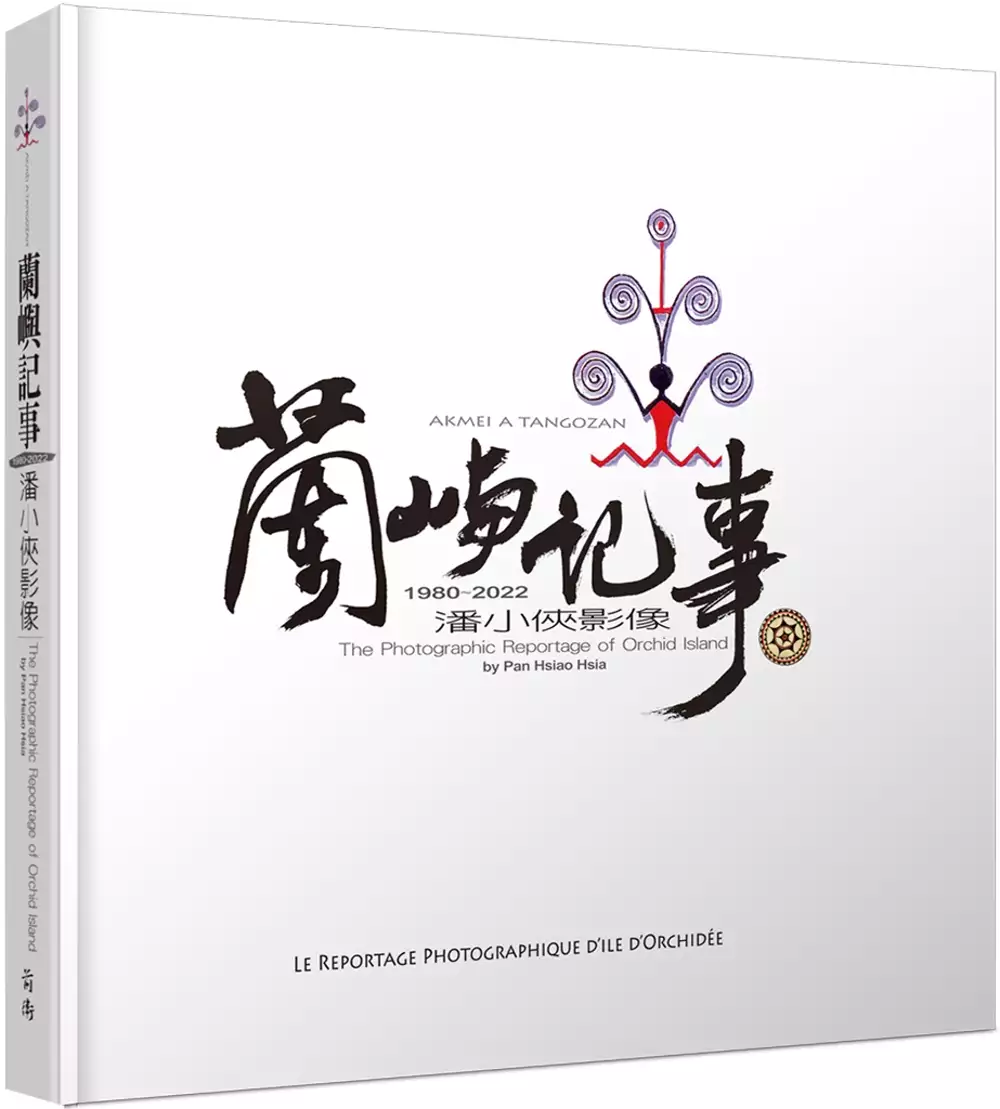

蘭嶼記事:潘小俠影像1980–2022

為了解決展覽高雄 的問題,作者潘小俠 這樣論述:

蘭嶼最恢弘的影像紀錄,達悟人最真實的歲月臉譜 潘小俠四十二年的攝影紀實(1980~2022) 是什麼樣的情懷,可以凝視蘭嶼四十二年 潘小俠用光陰捕捉蘭嶼真實動人的面貌。以鏡頭為畫筆,描繪島民與海洋文化交織於土地、人民、生活、祭儀,斧刻達悟族現代化過程中流動的人文圖像。 潘小俠四十多年來紀錄拍攝達悟族,從陌生、熟悉到被接受擁抱,這段漫長生命的過程轉化成作品,強大的影像張力,跳脫平面與黑白的限制,真實的臉譜、流動的圖像,呈現潘小俠個人的攝影風格。 名家好評 四十多年的影像紀錄,對一位攝影家而言,這並非只是在「紀錄」,在達悟民族的歷史,四十年的流動,傳統文化默默的在

現代化,觀光的漩渦裡進入無聲的抗議,小俠默默而認真的記錄了那段的過程,那股流動在達悟老一輩人與大自然直接勞動的優雅臉譜,小俠花了四十多年的光陰方抓住臉譜的真實,流動的圖像,也令人感傷現代化無孔不入的無情。——夏曼.藍波安 如果說,Arayo(鬼頭刀)與Li-Bang-Bang(飛魚)是代表蘭嶼的兩種海洋生物,強悍與自由便是達悟人的信仰與生存標的。小俠在這四十二年之中,斷續地捕捉到島嶼上存活的原始與演化,族人的不馴、勇毅、困惑與惘然。在台灣攝影圈裡,小俠好像一把鬼頭刀,夾雜於邊緣與險惡的環境中橫衝直撞,又悠然自在,酩醉中仍持有一股力道與靈光。——張照堂 重讀小俠這批歷時四十二年迄今的

影像故事,因為他個人特質所映照的畫面,每張畫面無不充滿粗礫般的顆粒感,透過觀景窗率直地取景,粗糙的沖洗手感,甚至還留著斑斑點點的手澤,每一張照片都把觀者對蘭嶼的記憶拉回現場——島上的烈陽與海風的鹹味。——劉振祥

展覽高雄進入發燒排行的影片

《返校 - 實境體驗展》

活動日期:2021年01月12日 至 2021年04月06日

活動地點:駁二蓬萊B3.B4倉庫 (高雄市鼓山區蓬萊路99號)

售票資訊:https://reurl.cc/3NLQXL

活動臉書:https://www.facebook.com/DetentionExhibition/

我是Joe,喜歡分享旅遊細節、科技等相關內容,喜歡旅行與科技的你可以與我一同探索新知事,歡迎大家一起討論與分享生活中的細節。

■【社群資訊】

Facebook:https://www.facebook.com/YangJoeTW/

Instagram:https://www.instagram.com/joe_life512/

Twitter:https://ppt.cc/fOIxrx

=============================================

■【使用設備】

相機:GoproHero9 Black、GoproHero6、iPhone12 Pro、iPhone12、LUMIX GH5、Sony ZV1

鏡頭:12-60mm F2.8-4.0

空拍機:DJI Mavic Air

穩定器:ZHIYUN Smooth-Q、DJI Ronin-SC

剪輯軟體:Final Cut Pro、Motion、iMovie

=============================================

■【合作邀約】

Joe Studio 工作室

聯絡人:Joe

E-mail:[email protected]

#高雄最終場 #返校實境體驗展

「學生化」是地方發展的門票?-我國18個新設大學地區之發展變遷分析,2000-2015

為了解決展覽高雄 的問題,作者陳智豪 這樣論述:

本論文利用史密斯(Darren Smith 2002)所提出之「學生化」概念,探討大學對於其周遭社區的經濟(economic)、社會(social)、文化(cultural)、環境景觀(physical)的衝擊與改變。本研究選定18個具新設大專校院之鄉鎮市區,依據學生化四大面向訂定8項指標進行一地發展變遷情況的觀測。根據研究結果,發現臺灣不同地區發展變遷情況受大專校院設立的影響不一,且發展多集中在大專校院周邊既有城鎮地區,對於鄉村地區的發展較無明顯影響。從經濟、社會、文化面向,屬「軟體」方面的觀測結果,發現不同地區在此方面的發展情況較不明顯;另一方面,從環境景觀面向來看,則發現這些不同的

地區,大都屬「硬體導向」的發展模式。 最後,在我國特殊的國情下,比較臺灣與Smith根據英國本地經驗的學生化概念,發現英國與臺灣對於大學本身所賦予的使命與責任有所不同。亦因我國社會賦予大專校院具帶動地方發展的想像與期待,使我國呈現有別於英國、國外的臺灣學生化現象。

女口武林:蔡海如作品集1988-2020

為了解決展覽高雄 的問題,作者蔡海如 這樣論述:

「女口武林」, 不只是藝術家蔡海如在成長過程中,看見父母親所歷經的社會武林; 更是她從這些歷程與記憶中, 慢慢孕育出的一片超過五○歲數的藝術武林風景, 以及與這一路相逢的人們所交織的生命篇章。 本書是藝術家蔡海如於1988-2020年,在20-50餘歲間持續進行的藝術創作與活動演變發展歷程。以「作品集」為名,實際上內容卻不僅僅包含了作品創作脈絡、更涵蓋其所在的當代藝術環境軌跡。特別由於蔡海如作品中大量的現地裝置往往僅存在於展出當下、無法保留再現的藝術成果,因此這些書寫也企圖以文字、圖像彙整出作品的各種面貌。 除了作為藝術家,本書更以藝術家本人的中年女性身份回顧生命前五十年的成長

,採「五零」諧音為「武林」,刻畫不同創作階段的關注軸線、進而集結成的一本具自傳性色彩的作品集。從個別的創作自述當中可略見她所經歷的年代氛圍與生命年歲所見所思,故此藝術家作品書除了藝術族群之外,同時也適合對歷史、傷痛療癒,以及對女性生命史感興趣的族群閱讀。 作品集依照蔡海如的創作年代,將三十二年的創作面貌分為兩大部分:一.平面/物件/裝置/觀眾與特定空間/從肉身感知到身體、影像、空間的辯證實驗;二.陰性連結/迷宮遊走與建構/母職與女性社會照顧者──從親人病老、死亡到整理、整頓自身/白恐二代議題。 書中分別細談創作當時對材料、關係與概念想法,以及創作範式轉變後的各種認知、實驗路徑、遭逢

及合作的對象,並盡可能完整納入歷年作品圖錄和各種相關資料(但未包含2018年轉向繪畫形式之後,未曾公開展出的畫作)。本書隨其創作年代的企劃與編輯,特別將歷年作品相關的藝評文字十三篇,採全文或部分擷取的專文形式收錄其中,並包含一篇特別邀請藝評人簡子傑為此作品集書寫完成於2019年初的文章〈關於藝術,以及素語者那欲言又止的姿態──蔡海如在虛線上的藝術〉。

舊皮箱的流浪兒:呂金守的歌謠創作歷程與特色

為了解決展覽高雄 的問題,作者黃穎超 這樣論述:

呂金守的歌謠創作,具有濃厚的台灣在地色彩與人文關懷。無論是早期的台語流行歌曲或是客語流行歌曲創作,都表現出堅韌的生命力與台灣真實生活紀錄。本論文研究主題,以呂金守的歌謠創作歷程與特色為主,以田野調查和文本分析進行研究。透過與呂金守的田野調查訪談,以及所提供之個人創作手稿,專輯歌曲CD,系統性的整理與分類,創作部分大致分作臺語歌曲、客語歌曲(客家笑科劇)和華語歌曲三大類。合作過的歌手、歌手所演唱過呂金守所寫的歌曲,逐一製成表格,並與其生平經歷相互參照,以了解他的成長背景及在音樂上的創作發展。論文第二章,先整理出呂金守的音樂創作歷程與特質,台語唱片詞作上的特質,和客家歌謠與笑科劇詞作上的特質。是

庶民詼諧;是青春歌詩;是土地認同;更是族群之愛。本文將呂金守的歌謠特色歸類成三,分為第三章-從1960代共同的記憶為其歌謠特色一。第四章1970年之後的青春歌詩-轟動布袋戲曲和歌王、歌后的幕後推手,以及為女歌星打造的專輯為其歌謠特色二。第五章土地認同與族群之愛-呂金守是客家流行歌曲與笑科劇的帶動者,更能靈巧運用,一曲多變,創作「新」樣貌,為其歌謠特色三。回顧台灣歌謠發展史,其豐沛的創作量,源源不絕的創作靈感,每一首歌曲詞作背後蘊含的多元意象或對於母語文學的意義,都值得我們從歌謠創作的角度,來解析呂金守的創作動機,以及時代精神意涵。

想知道展覽高雄更多一定要看下面主題

展覽高雄的網路口碑排行榜

-

#1.2021高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽圓滿落幕圖

高雄 市政府運動發展局、中華民國自由車協會共同主辦2021高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽今(28)日於高雄展覽館(北館)圓滿落幕。 於 newtalk.tw -

#2.經濟部國際貿易局::: 高雄展覽館

室內展場由中央大街區劃為南北兩館,均可彈性各自再分隔為兩個獨立空間,適合各類型展覽及活動靈活運用。戶外展場亦具備專業展示功能,連結著中央大街與室內展場,提供多元 ... 於 www.trade.gov.tw -

#3.高雄室內景點.印象莫內光影展,1秒進美畫世界,2000幅世界名畫 ...

[高雄室內景點-印象莫內光影展]一生只有一次,這次在新光三越高雄左營店,特地來感受莫內印象光影展,人生有幾次可以近距離親近大師的畫作? 於 permio1.com -

#4.高雄展覽館旁海洋公園共有6大區9月底完工 - 自由時報

高雄展覽 館南側戶外展場1.45公頃綠帶,將改造為極具特色的水岸海洋公園,立委賴瑞隆預告今年9月底可完工,共有6大區塊、大小朋友都能玩。高雄展覽館 ... 於 news.ltn.com.tw -

#5.印象高雄線上展 - 高雄市立歷史博物館

各線上展覽圖請使用滑鼠滾輪左右切換,另可點圖觀賞與了解詳細資訊。 畫框裡的風景. 畫框裡的風景是攝影家、版畫家及畫家用鏡頭或彩筆,捕捉剎那間的高雄,從19世紀末 ... 於 khm.org.tw -

#6.台灣國際扣件展

台灣國際扣件展. ... 高雄展覽館(806高雄市前鎮區成功二路39號) ... 展出項目以扣件及相關產品/服務為主軸,完整呈現台灣高度整合的扣件產業供應鏈,打造亞洲地區最 ... 於 www.fastenertaiwan.com.tw -

#7.展演資訊 - 高雄旅遊網

藝文表演 · 高雄市立文化中心 · 大東文化藝術中心. 於 khh.travel -

#8.高雄展覽館相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的高雄展覽館相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#9.《奈良美智特展》轉場高雄!「展出時間地點+線上預約」一次懂

《奈良美智特展》前進高雄,參觀時間與線上預約方法一次懂!結束台北展期之後,由奈良美智為台灣創作的新作品《朦朧潮濕的一天》領軍,展覽移師高雄 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#10.2021展覽下半年總整理:塩田千春、奈良美智、阿咧、坂本龍一

原本也受到上半年台灣疫情影響的《奈良美智特展》,即將在7 月24 日移師於高雄市立美術館登場,且在展出陣容上更新增了26 件新作。雖免費入場,但仍因應 ... 於 www.kaiak.tw -

#11.亞洲樂齡智慧生活展

產業消息. 2021/11/26 產業新聞 沈文程將快閃高雄樂齡展,力邀12/11高 ... 於 www.eldercareasia.com -

#12.高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展

高雄展覽 館(806高雄市前鎮區成功二路39號) · 線上展(). 於 www.kaohsiunghoreca.com.tw -

#13.【高雄展覽2021】最新展覽懶人包!熱門高雄活動:角落小夥伴 ...

2021下半年有哪些推薦必逛高雄展覽? 高雄藝文活動展覽-山田卓司x鄭鴻展微縮人生高雄展門票, 屁屁偵探高雄篇門票, 角落小夥伴歡樂城高雄展門票, ... 於 showthinker.com -

#14.高雄展覽館5G科技新一代會展TASS循環經濟驚豔開場 - 數位時代

高雄展覽 館在經濟部技術處支持下,透過資策會整合國內10家網通業者能量,成為國內第一座擁有5G專網的國家級智慧會展場館! 於 www.bnext.com.tw -

#15.高雄40+展覽與好設計! | La Vie

2021年下半年,奈良美智特展將移展高雄、會動的文藝復興展將持續到9月,這裡再集結在地好吃好玩與好設計,為自己安排一趟不一樣的高雄藝文之旅。 於 www.wowlavie.com -

#16.光影體驗展》高雄開展!集結莫內、雷諾瓦、塞尚 - Shopping ...

《印象莫內-光影體驗展》因疫情調整展期,將於9 月先移師高雄展出。(圖為莫內Claude Monet 作品展出示意) 圖片提供/KKLIVE. 展覽以超過5 公尺的巨幕重現包括莫內、 ... 於 www.shoppingdesign.com.tw -

#17.未來活動– Kaohsiung MICE 高雄會展網|展覽、會議

駁二藝術特區 803高雄市鹽埕區大勇路1號 ... 國立高雄師範大學 80201高雄市苓雅區和平一路116號 ... 12/10 - 12/11. 高雄展覽館 806高雄市前鎮區成功二路39號. 於 www.khmice.org.tw -

#18.救援小英雄波力互動特展高雄站 - 寬宏售票系統

救援小英雄波力特展高雄站,高雄駁二藝術特區P2倉庫,2021年12月23日至2022年03月13日. 於 kham.com.tw -

#19.高雄展覽館- 高雄捷運全球資訊網

高雄展覽 館. Kaohsiung Exhibition Center. 營運路線: 高雄環狀輕軌線; 車站地址:高雄市苓雅區成功二路與新光路路口; 站體形式:地面車站; 月台形式:側式月台. 於 www.krtc.com.tw -

#20.高雄藝文展覽空間5 選在港都大城來趟美學踏查 - HereNow

到高美館看展、去大東、文化中心或衛武營欣賞表演,或許是高雄人對親近美學的直覺聯想。但是要讓藝術走進日常生活,高雄絕對不只有這幾種選項。這回HereNow帶你走進公共 ... 於 www.herenow.city -

#21.到了高雄駁二只看展覽真的太可惜!5家內行人大推的人氣美食

駁二藝術特區在高雄捷運鹽埕埔站通車後,變得交通相當方便,也是許多人來高雄遊玩,必去的景點之一,不過許多人看完展就離開,真的好可惜! 小編這次特搜了5家內行人大 ... 於 www.storm.mg -

#22.2022高雄國際儀器化工展

2022高雄國際儀器化工展,結合高雄儀器公會儀器展三年一度大展,於2022年5月11日至14日在高雄展覽館盛大展出。 於 www.edn-kiice.com -

#23.2022高雄國際建材大展

2021-09-10, 「2021高雄國際建材大展」將延至2022年8月26日(五)至29日(一)舉行 · more. more. 2021-09-09, 祥上企業有限公司. 2020-09-15, 慶泰樹脂- 建築防蝕、 ... 於 edn-buildexpo.com -

#24.高雄活動︱駁二︱侏羅紀X恐龍樂園︱小火車X 顛倒屋2.0特展

高雄 活動︱駁二︱侏羅紀X恐龍樂園︱小火車X 顛倒屋2.0特展︱駕馭恐龍、和恐龍玩生存遊戲、搭乘小火車環遊迷幻世界、到極地探險,暑假玩翻駁二 ... 高雄熱門活動?我們家還蠻 ... 於 vickylife.com -

#25.高雄展覽館- 维基百科,自由的百科全书

高雄展覽 館(英語:Kaohsiung Exhibition Center,KEC),前稱「高雄世界貿易展覽會議中心」,基地位於高雄多功能經貿園區中的台灣中油成功廠區4.5公頃的土地,是一座 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.『展覽』高雄。凝結時刻(攝影裝置展) - 跟著尼力吃喝玩樂 ...

推薦新展覽-高雄。凝結時刻(攝影裝置展) 這次的展覽共有11位攝影師的展出裡面有我熟習的Miyako及插畫家馬里斯 終於抽出一點空前往馬里斯工作室 於 nellydyu.tw -

#27.高雄、前鎮|高雄展覽館・亞洲新灣區的建築奇蹟 - 旅行圖中

每回拜訪高雄都發現這座城市有著不同的小小改變,像是亞洲新灣區及新光碼頭附近常常有了新的建築冒出來,還記得第一次到新光碼頭拍夜景時只見一旁的工地好像要興建什麼 ... 於 journey.tw -

#28.2021必看展覽:塩田千春、奈良美智、慕夏、莫內 - 大人社團

在結束北藝大關渡美術館展期之後,特展將接連移師至高雄市立美術館,和台南市立美術館。 於 club.commonhealth.com.tw -

#29.青春設計節Youth Innovative Design Festival

青春設計節是一個屬於青年學子的育成展與創意競賽舞台,自2005年發起以來,匯聚各種創意 ... 展覽報名第一階段(校系展區) ... 高雄市鹽埕區803大勇路1號/ 駁二營運中心. 於 www.ydf.org.tw -

#30.【展覽活動2021懶人包】11/12月全台-台北台中高雄..十大熱門 ...

全台展覽活動2021推薦~GO》台北耶誕節、士林官邸菊展、北投社三層崎公園花海、新北耶誕城、林本源園邸「光映綺想曲」、草嶺古道芒花季、桃園花彩節+仙 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#31.高雄國際食品展

高雄展覽 館(806高雄市前鎮區成功二路39號) · 線上展(). 於 www.foodkh.com.tw -

#33.高雄展覽館- 前鎮區

高雄展覽 館位於高雄市前鎮區臨港水岸,西臨高雄港及新光碼頭,南為高雄軟體科技園區,北為新光園道及公一公園,海陸空交通便捷。高雄展覽館是由經濟部投資興建的大型會展 ... 於 www.travelking.com.tw -

#34.活動檔期 - K-ARENA 高雄巨蛋

活動行事曆 · 活動行事曆列表 · 全部活動 · 藝文表演 · 運動賽事 · 商業展覽 · 宗教活動 · 其他. 於 www.k-arena.com.tw -

#35.展覽與活動 - 高雄市立美術館

804407 高雄市鼓山區美術館路80號(展覽參觀入口近美術東二路). 開放時間:週二至週日,上午9:30至下午5:30 (週一、除夕休館). 電話:(07)5550331 傳真:(07)5550307. 於 www.kmfa.gov.tw -

#36.展覽檔期表- 高雄展覽館

展覽 檔期表 · 展覽. 2021亞洲永續供應+循環經濟會展 · 會議. 綠色能源暨循環經濟技術媒合會 · 會議. 第42屆中華民國電力工程研討會暨第18屆台灣電力電子研討會暨2021科技部 ... 於 www.kecc.com.tw -

#37.《奈良美智特展》登陸高美館! 高雄站加碼至79件作品

高雄 《奈良美智特展》展覽由中華文化總會、高雄市立美術館、Yoshitomo Nara Foundation ( Japan General Incorporated Foundation )攜手主辦,文化部、 ... 於 artemperor.tw -

#38.高雄展覽 - 生活市集

還在等什麼? 高雄展覽超值優惠中,買過都說好,現在就來$生活市集看看高雄展覽吧! 於 m.buy123.com.tw -

#39.亞太國際風力發電展

亞太國際風力發電展. ... 2021/03/20 最新消息 亞太國際風力發電展虛實整合創佳績; 2021/03/11 最新消息 不畏疫情12國破百家業者湧入亞洲第二大風電展高雄登場. 於 www.windenergy-asia.com -

#40.新光三越高雄左營店《 印象莫內-光影體驗展》亞洲首展!

【大成報記者張淑慧/高雄報導】亞洲首展!享譽全球的國際藝術展《印象莫內-光影體驗展》9月17日至12月19日將於新光三越高雄左營店盛大展出! 於 news.sina.com.tw -

#41.高雄景點|高雄展覽館,特殊波浪式屋頂造型,是高雄港都的新 ...

像是一隻大鯨魚優游在海上,高雄港都的新地標之一,高雄國際展覽館。 高雄展覽館就位於亞洲新灣區的高雄多功能經貿園區, 佔地4.5公頃,展場內可 ... 於 ating.blog -

#42.高雄國際航空站線上展覽> 高雄機場的演進 - 高雄小港機場

讓我們跟著展覽一同進入時光隧道, ... 高雄機場的前身小港飛行場,原是日本陸軍的飛行場,1944年12月啟用,是緊急興建作為當時南部最大的飛行基地屏東機場的輔助 ... 於 www.kia.gov.tw -

#43.2021 全台展覽/特展訊息親子看展的好去處(202111月更新)

2021全台展覽活動懶人包!!彙整台北松山文化創意園區展覽、台北華山文化創意園區展覽、台北科教館展覽、台中文化部文化資產園區展覽、高雄駁二展覽、 ... 於 pingu.blog -

#44.活動展覽彙整 - 虎麗笑嗨嗨

新光三越高雄左營店從11/16(四)至12/03(日)迎接最狂7週年慶!大家可以來這裡買到剁手指了(笑)不僅有禮券回饋全館滿5,000送500、化妝品區滿2,000送200,還 ... 於 hoolee.tw -

#45.高雄自動化工業展

2021-07-20展覽改期公告:「2021高雄自動化工業展、2021高雄國際儀器化工展」將延至2022年5月11日(三)至14日(六)舉行. AddThis Sharing Buttons. 於 www.edn-mcshow.com -

#46.【活動整理】2021年11月份高雄活動整理懶人包分享 - 咕溜魚

地點| 高雄市大樹區統嶺里統嶺路1號(佛光山佛陀紀念館). 活動內容: 主題書展、特色藝文展演、名家講座等,邀集各級學校至佛館校外教學、參觀展覽。 於 guliufish.com -

#47.馬來貘來了!國插Cherng首公開18禁照?《國插週報

馬來貘來了!國插Cherng首公開18禁照?《國插週報:人間不思議》首展10月在高雄夢時代. 2021-09-09 15:30 於2個月前更新 編輯團. 馬來貘來了!國插Cherng首公開18禁照 ... 於 www.beauty321.com -

#48.電子競技x 自由車!高雄電競嘉年華11 月27 日港都登場 - T客邦

高雄 市政府運動發展局、中華民國自由車協會共同主辦的「2021 高雄電競嘉年華暨台灣盃國際自由車電競爭霸賽」,將在11 月27、28 日於高雄展覽 ... 於 www.techbang.com -

#49.高雄市旅行公會國際旅展-首頁

高雄 市旅行公會國際旅展12月17日(五)~12月20日(一)~歷史最悠久參展廠商最多正港的高雄旅展. 於 www.ktf.org.tw -

#50.前鎮高雄展覽館附近最佳旅遊景點 - TripAdvisor

806 台灣前鎮高雄前鎮區復興四路9號Software Technology Park. 離高雄展覽館0.2公里. 高雄新光碼頭. 苓雅排名第5 的觀光(共28 個). 於 www.tripadvisor.com.tw -

#51.展覽館採預約制、比照電影院清場!《奈良美智特展》高雄場 ...

《奈良美智特展》原訂在7月10日於高雄市立美術館展出,不過疫情三級警戒下,先前也讓粉絲擔心無法如期開展。今(8)日指揮中心宣布三級將持續至7/26, ... 於 www.ettoday.net -

#52.2017高雄國際旅展-威典、威典展覽、高雄展覽館

大台灣旅遊網--提供旅遊新聞、觀光休閒、旅遊住宿、台灣小吃、美食料理、國際美食、實尚美學、消費購物、飯店網路訂房中心. 於 ketf.tw.tranews.com -

#53.高雄展覽館Kaohsiung Exhibition Center - 首頁| Facebook

高雄展覽 館是台灣第一座臨港國際級會展中心,擁有最舒適與先進的設施,竭力為來自台灣及全球的辦展單位、參展商、參觀者提供最高品質的服務,並期許能促進高雄及南台灣 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#54.[高雄展覽]高雄科工館熱雪天堂探索樂園/溜滑梯+雪盆+冰原叢林 ...

高雄 雪展不像台北雪展是在零下的環境中,而是塑造了與雪地極為相似的常溫滑雪樂園,可以體驗滑雪圈及雪盆的刺激快感,也可以在玩雪區滿足堆雪人的願望,更 ... 於 www.tiffany0118.com -

#55.盤點2021下半年不可錯過的重點展覽!最新展出訊息+防疫規定 ...

展覽 時間|2021 年7月17 日至10 月31 日. 展覽地點|高雄美術館101至104展覽室與戶外園區. 防疫規定|採線上實名預約制,以分時分流方式入館。 於 www.vogue.com.tw -

#56.阿奇幼幼園特展【高雄站】 - 博客來售票網

「阿奇幼幼園特展」展覽延期公告因「新型冠狀病毒肺炎」疫情影響,根據中央流行疫情指揮中心發布之指引,為確保觀眾之健康安全, 原訂2021年7月3日至2021年9月26日在 ... 於 tickets.books.com.tw -

#57.公告公開展覽案件查詢 - 高雄市都市計畫委員會

編號, 案名, 公展期間, 異議案數, 辦理情形. 1, 變更原高雄市主要計畫(楠梓區)(特種工業區為產業專用區)(原中油公司高雄煉油廠土地變更)暨擬定細部計畫案 ... 於 kupc.kcg.gov.tw -

#58.2021下半年必看8大展覽總整理:奈良美智台南場、慕夏真跡登台

2021年下半年有哪些展覽呢?7月~12月的展覽包括奈良美智特展、塩田千春、慕夏真跡登台、teamLab、印象莫內, ... 展覽地點:高雄市立美術館105展覽室. 於 www.elle.com -

#59.文化中心展覽訊息

展覽 名稱:楊年發與吳淑惠展. 展覽時間:111/01/28 - 111/02/08. 類型名稱:繪畫--綜合. 展覽地點:至真堂二館. 「打開畫匣子-美術在高雄」寂靜。開闊-黃耀瓊個展照片. 於 www.khcc.gov.tw -

#60.高雄左營店 - 新光三越

高雄 左營店 · 全部活動 · 贈獎 · 卡友 · 品牌 · 文藝/表演 · skm select · 親子 · 展售 ... 於 m.skm.com.tw -

#61.參觀資訊 - 高雄巨蛋國際旅展- 揆眾展覽

高雄 巨蛋國際旅展展出資訊》□ 展覽日期:2021年10月29日(星期五) - 11月1日(星期一)□ 展覽時間:每日上午11:00 ~ 晚上7:00□ 展覽地點:高雄巨蛋(左營區博愛二 ... 於 kstf.kje-event.com.tw -

#62.2022年高雄自動化工業展 - Yokogawa

與工業4.0之間的應用技術及相關產品。 展覽活動免費入場,誠摯邀請各界先進報名參加! 「2021高雄自動化工業展、2021高雄國際儀器化工展」 ... 於 www.yokogawa.com -

#63.高雄展覽館 - 玩全台灣旅遊網

「高雄展覽館」位置座落於高雄前鎮區、三多商圈一帶,為高雄地區於西元2014年全新打造的最新地標,更是亞洲會展產業新指標。 室內展覽空間主要由中央大街的一邊區劃分成南 ... 於 okgo.tw -

#64.高雄最新活動- 小藝行事曆

高雄 行事曆 最新活動. 2021年11月30日– 12月6日. 注意:出發前請去展覽官網再次確認! 於 art.turn.tw -

#65.【展覽.高雄】痞子英雄首部曲嘉年華會 - 史努比遊樂園

【展覽.高雄】痞子英雄首部曲嘉年華會- 史努比遊. 痞子英雄電影裏的「南區分局」就離駁二藝術特區不遠的「真愛碼頭」,走路即可到達!! 於 snoopyblog.com -

#66.2021高雄親子景點| 科工館熱雪天堂、Fun城市 - 好好玩台灣

2021高雄親子景點|科工館交通夢想館常設展,各種交通工具玩透透! 2021高雄親子景點|整年免費暢遊 ... 於 www.welcometw.com -

#67.《奈良美智》高雄場正式登場!5大展覽亮點一次看

台北《奈良美智特展》因為疫情提前結束,不過沒關係!高雄、台南展如期舉行,於本週這是開展的「高雄場」可是比台北場還熱鬧,加碼至79件作品, ... 於 www.bella.tw -

#68.展覽內容-12/17-12/20高雄冬季美容展|聯合線上股份有限公司

2021高雄國際美容化妝品展致力於打造一個業界最優質的美妝交流舞台,以實體通路為主的消費體驗,優質的商品、高品質的服務,美麗、時尚、魅力,一次滿足您所有愛美的 ... 於 expo.udn.com -

#69.高雄食品二展聚焦異國美食及農漁產品 - 工商時報

... 貿易局主辦、外貿協會執行、高雄市政府海洋局協辦的「高雄國際食品展」, ... 餐飲暨烘焙設備用品展」,10月28日起一連四天於高雄展覽館盛大展出。 於 ctee.com.tw -

#70.高雄展覽館

業者介紹. 高雄展覽館為經濟部投資興建,委由安益集團成立高雄展覽館股份有限公司負責經營管理,展館位於高雄港「亞洲新灣區」之樞紐,為全國唯一臨海雙核心會展中心。 於 www.meettaiwan.com -

#71.[高雄展覽首選]大昆蟲特展 校園優惠券 - 蝦皮購物

高雄展覽 ]大昆蟲特展 校園優惠券5張已上免運 #高雄展覽#大昆蟲展#假期遊樂#家庭時間#校園優惠#票券首選#表演門票#展覽#療癒特展. 相似商品. 於 shopee.tw -

#72.2021上聯高雄寵物用品博覽會11/19-11/22高雄巨蛋|寵物展 ...

最萌的寵物展覽!「2021上聯高雄寵物用品博覽會」11/19-11/22將在高雄巨蛋登場!匯集人氣品牌大廠,萬件寵物用品聯合下殺3折起,高雄寵物展提供最新寵物用品、飼料 ... 於 kspet-fair.top-link.com.tw -

#73.展覽資訊 - 國立科學工藝博物館

展覽 網頁:http://agriculture.nstm.gov.tw 智慧農業 ... 本館首度邀請法務部矯正署高雄第二監獄、宏遠興業股份有限公司、樹德家商服裝科…等單位共同合作,除推廣「衣的 ... 於 www.nstm.gov.tw -

#74.高雄市文化中心分館-最新消息 - 高雄市立圖書館

11/13-12/4【聲頻療癒-說與讀的遊戲】、【藝術療癒-偶們一起玩】、【藝術療癒-繪本手作工作坊】6場活動,帶領大家閱讀療癒繪本。 2021-11-12. 高雄市文化中心分館FB粉絲團 ... 於 www.ksml.edu.tw -

#75.高雄展覽︳色廊展Color Gallery-熱門IG打卡景點,15種顏色X ...

高雄 色廊展在高雄科工館,很推薦平日早上九點一開放就衝進去,可以盡情地拍照。不知道是不是剛開展不久,高雄的水水們還不知道有色廊展可以來玩,抑或 ... 於 yama.tw -

#76.[限時優惠72折]高雄親子景點.屁屁偵探展覽高雄篇(比現場 ...

這可是跟日本著名的兒童繪本「屁屁偵探特展」與《鬼滅之刃》、《角落生物》齊名「小學生三大天王」,將在2021/12/18 ~ 2022/04/10,於「 高雄駁二藝術特區 ... 於 www.alberthsieh.com -

#77.高雄展覽館

場地地址 · 高雄市前鎮區成功二路39號. 聯絡電話. 886-7-2131188. 景觀特色. 不僅提供寬闊的室內展示空間,更延伸至戶外高雄港水岸旁,特殊的波浪屋頂造型也成為港都 ... 於 www.hotel.com.tw -

#78.2021最新藝文展覽表演總整理》含各地博物館列表懶人包 - Klook

編輯整理2021 年近期全台灣超夯展覽,有些已經開始販售早鳥票,快翻開行事曆把日子預定起來, ... 高雄展覽:鎌田治朗& 卡洛琳阿萊《希望》. 於 www.klook.com -

#79.【高雄。展覽】駁二x禮物‧袖珍雕塑展

【高雄。展覽】駁二x禮物‧袖珍雕塑展 · 駁二-禮物袖珍雕塑展 · ****** · 雖然展期過了,還是想打完這篇文章XD · 過年劉姥姥大觀園,超落伍這才第一次到駁二 ... 於 della521521.com -

#80.高雄展覽館 - 中華郵政

位於高雄港「亞洲新灣區」之樞紐,為全國唯一臨海雙核心會展中心,綠色概念地標型展覽館,採輕量化鋼骨波浪造型,完全融入周邊環境並展現海洋城市的特質。 於 www.post.gov.tw -

#81.103資訊月- 展覽位置圖-高雄

交通資訊 「103高雄資訊月」將於12月25日(星期四)至12月30日(星期二)每日上午10時至下午6時在高雄展覽館盛大展出,六天展期皆為免費參觀,展覽期間人潮眾多,呼籲 ... 於 www.itmonth.org.tw -

#82.巨蛋展覽股份有限公司

... 客戶遍及全台及中國、香港、新加坡、馬來西亞、泰國等海外地區,目前台北、台中、高雄設有經營據點。 ... 巨蛋展覽帳篷出租桌椅出租展覽用品出租桌椅出租帳篷 . 於 www.bigdome.com.tw -

#83.udn x 瘋活動| 給你不只藝種人生

舉辦超過上百種各式叫好叫座藝文展演活動,為國內外展覽文創、表演藝術、戶外休閒產業帶來全新視野與活力。 ... 山田卓司X鄭鴻展微縮人生特展(高雄場). 於 uevent.udnfunlife.com -

#84.「高雄展覽館接種站」免費接駁車停止服務公告

「高雄展覽館接種站」免費接駁車(捷運三多商圈站<-->高雄展覽館)服務至110年7月19日17:30為止;建議可搭乘紅21、紅22往返捷運三多商圈站和高雄展覽館。 於 www.tbkc.gov.tw -

#85.中心歷史 - 高雄國際會議中心

▻2000年12月,高雄工商展覽中心完工。 ▻2001年,高雄市政府以公辦民營 ... 於 www.icck.com.tw -

#86.「110年放視大賞數位內容競賽暨展覽」活動資訊-臺灣產學策進會

一、經濟部工業局與高雄市政府共同主辦「放視大賞數位內容競賽暨展覽活動」,秉持「連結學界之研發能量,滿足產業發展需求,加強產學合作」的目標,發掘大專院校及高中 ... 於 www.ksvcs.kh.edu.tw -

#87.高雄醫學大學圖書館

高雄 醫學大學圖書資訊處. ... 2021-11-29【活動公告】高雄市立圖書館辦理「2021城市講堂」12月份講座活動; 2021-11-26【資訊安全】雲林縣教育處遭勒索軟體攻擊,百餘所 ... 於 olis.kmu.edu.tw -

#88.台灣國際遊艇展

交通指引. 展期開放時間: 03/10 10:00- 18:00 03/11 10:00- 18:00 03/12 10:00- 18:00 03/13 10:00- 17:00. 高雄展覽館 (806高雄市前鎮區成功二路39號) ... 於 www.boatshow.tw -

#89.【pixiv完全監修】《ARTISTS IN TAIWAN》畫集企劃高雄特展

主持|pixiv、蓋亞編輯部小編 ·展覽資訊展期|2021.8.18(三)-8.31(二) 地點|誠品高雄大遠百店17F 時間|週一到週日11:00-22:00 ※入場免費. 於 meet.eslite.com -

#90.新創生活展

2021/08/13 最新消息 【展會延期公告】「2021新創生活展」延至2022年8月19-21日於高雄展覽館與您相見! · 2021/09/14 最新消息 經典品牌鉅獻喚起不朽記憶 · 2021/06/04 最新 ... 於 www.slls.com.tw -

#91.屁屁偵探特展高雄篇| 最便利購票入口 - ibon售票系統

【展覽資訊】 · 展覽地點:高雄駁二藝術特區蓬萊B6倉庫 · (除夕休館) · 展覽時間:10:00-18:00 (17:30最後售票入場) · 票價資訊: · 2021/11/01~2021/12/17 親子套票430元(1位 ... 於 tour.ibon.com.tw -

#92.免費看!奈良美智特展到高雄「加碼26件新作」 線上預約7/16 ...

奈良美智特展台北場受疫情影響一度中斷,但高雄展將在7月24日順利開展。(取自奈良美智特展臉書). 5月中旬台灣因本土疫情大爆發,全台進入三級警戒 ... 於 www.upmedia.mg -

#93.【高雄場】再見梵谷—光影體驗展 - 就是現場

《再見梵谷-光影體驗展》高雄站全新展期確認為7月1日至9月27日,要與廣大的梵谷迷再次相約新光三越左營店10樓國際活動展演中心。 帶著全球巡迴超過50個城市、累積600萬 ... 於 justlivetaiwan.kktix.cc -

#94.展演 - 駁二藝術特區

展演. 所有; 駁二當代館; 漾藝廊; 特展; 正港小劇場 ... [ 免票] 駁二Online - 展覽線上看. https://online.pier2.tw/ ... [ 售票] 屁屁偵探特展高雄篇. 於 pier2.org -

#95.高雄展覽館。一次看三展!2017 連鎖加盟大展高雄展、旅遊展

2017 連鎖加盟大展高雄展,於8月18日至8月21日一連四天在高雄展覽館展出。 這次參展的廠商包含餐飲、VR、生技、3C維修、自助洗衣、化妝品公司. 於 ihappyday.tw -

#96.交通資訊-2021 展昭高雄寵物用品展-搶先場

2021展昭高雄寵物展4/9-12 於高雄巨蛋盛大展出!領先全台,年度首場毛孩嘉年華!超過150個國內外指標品牌,多元豐富的主題活動!南台灣最豐富優質的寵物展會, ... 於 www.chanchao.com.tw