實驗劇場 租借的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DavidMamet寫的 導演功課 和金枝演社的 祭特洛伊:當代環境劇場美學全紀錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國家音樂廳場地租借 - 07Nan也說明:巡演場地租用「巡演場地」包含哪些場地可以租借? 國家兩廳院:國家戲劇院、實驗劇場、國家音樂廳、演奏廳臺中國家歌劇院:大劇院、中劇院、小劇場衛武營國家藝術文化 ...

這兩本書分別來自遠流 和有鹿文化所出版 。

亞洲大學 數位媒體設計學系 林磐聳、李新富所指導 施國隆的 推動工業遺產轉型為文化資產園區之策略與實證研究-以臺中文化創意產業園區為例 (2017),提出實驗劇場 租借關鍵因素是什麼,來自於工業遺產、臺中文創園區、文化資產園區、智慧化。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 藝術行政與管理研究所碩士班 陳其南所指導 邱筱喬的 兩廳院的誕生與文化政策 (2009),提出因為有 兩廳院、空間資源、文化政策、藝術生產、文化消費、文化工業的重點而找出了 實驗劇場 租借的解答。

最後網站「台北市表演場地租借」懶人包資訊整理(1)則補充:國家表演藝術中心, 兩廳院實驗劇場, 242席, 每年二月開放次年上半年之檔期,八月開放次年下... 財團法人台北市文化基金會, 臺北偶戲館2樓展場舞台, 33坪, 提供線上租借, ( ...

導演功課

為了解決實驗劇場 租借 的問題,作者DavidMamet 這樣論述:

憑著獨特的編劇技巧及多部劇情片的實務經驗,David Mamet在本書說明了電影是如何構組而成的。他從不同的面向——自劇本發想到剪接——揭示導演在面對眾多「功課」時,內心最重要的主旨:呈現一個觀眾可以了解且永遠具驚奇和必然等特質的故事。 本書根據David Mamet在哥倫比亞大學電影學院一系列課程內容的紀錄而來,不僅受學子歡迎,對電影製作技巧或概念有興趣的人都能有所啟發。

推動工業遺產轉型為文化資產園區之策略與實證研究-以臺中文化創意產業園區為例

為了解決實驗劇場 租借 的問題,作者施國隆 這樣論述:

在國際趨勢中世界各國正在不斷地鼓勵多樣化地理解文化資產的概念與價值的重要性,人們開始認識到應將工業遺產視作普遍意義上的文化資產中不可分割的一部分。保護工業遺產就是保持人類文化的傳承,培植社會文化的根基,維護文化的多樣性和創造性,促進社會不斷向前發展。且為因應時代變遷且面臨全球化衝擊及經營模式的改變,傳統工業模式移轉造成許多大型廠房停止運作或閒置的情形,繼而延伸出工業遺產之存廢問題,加上聯合國教科文組織推動世界文化遺產,對於工業遺產的保留意識日漸增強,也直接促成國內對於文化資產的保存作為。在臺灣,愈趨重要的文化資產保存議題下,過去時期遺留下來的菸酒廠、糖廠原是支撐民生經濟的重要產業,其保留或廢

除等情形將直接影響都市更新及發展,尤其該場域及舊建築物之保存、再生與營運管理機制,已成為國內文化資產類型中亟為重要的對象。本文研究對象「臺中文化創意產業園區」,前身為臺灣省時期菸酒公賣局第五酒廠,經過日治時期專賣及國民政府時期公賣制度,因產業變遷後該酒廠閒置,後文化部接手並由文化部文化資產局採公辦公營方式進行修復再利用計畫,然後再套用智慧化設施輔以營運,現階段已然成為工業遺產轉型且結合文資育成與文創實驗的再生場域。本研究先探討工業遺產之再利用內涵、國外相關案例,並分析本研究對象於民國92年起執行保存修復及再利用、文創園區定位功能及營運管理等過程;接續在106年起就文化部之五大文創園區修正計畫中

,宣示臺中文創園區將再轉型定調於文化資產育成基地,秉持文化治理、歷史連結之理念,因應多元的展演活動、設備管理之需求,擬定策略與智慧化營運管理之手段,以期待發揮示範效應,成為國內最為真實的文化資產再生基地。對於營運管理永續的發展,本研究參考國內資訊通信(ICT)科技,且相關領域紛紛提出智慧城市社區或智慧建築、多媒體等創新理念與解決方案,以數位技術進行建築設施及營運管理之智慧化改造工作,藉以提升設施使用效率及服務品質。藉由上述內容綜整有關「轉型面向」、「政策推展機制」、「營運管理模式」及「園區智慧化」實證操作等重點,以彰顯國內工業遺產轉型為文化資產育成推廣基地及智慧管理之成效,並提供國內其他案例再

利用之參考。本研究之貢獻在於三個層面:「政策思考」、「頂層設計」及「實證操作案例」,「政策思考」係由政策面的貫穿執行,落實行政院推動之文化創意產業計畫,分期實施,且藉由五年通盤檢討一次將轉型目標更為聚焦。「頂層設計」則尊重原工業遺址之酒廠生態體系,制定修復再利用計畫及細部設計規範,分區進行修復工程及歷史建築智慧化工作。「實證操作案例」部分則是透過公辦公營的營運管理模式,輔以智慧化設施的建置,包括智慧基盤、整合式平台管理(溫溼度、節能、人力、安全門禁及消防安全)、智慧路燈及創能等,達成從舊酒廠到文化資產園區的驗證成果。總體而論,本文的核心是研究如何透過文資價值建置一個工業遺產的再生模式,内涵就是

以資訊通信的技術、智慧化管理工具,建構一個復育文化資產生態的基地。研究的結果顯示,工業遺產轉型的多面向操作是需要長期醞釀與反覆檢討,順應社會脈絡的演變及永續經營的策略,值得省思的是營運管理者如何在面臨轉折點的當下能因應政策方面調整並與在地資源整合,採用由上而下、由下而上的滾動式手段來促成轉型;建議相關轉型案例應先徹底瞭解主體的真實性,強化地方共生與城市發展的思維,透過園區串連及發動,可有助於形塑帶狀的文化軸線,並促進該區域週邊的歷史記憶與再造。

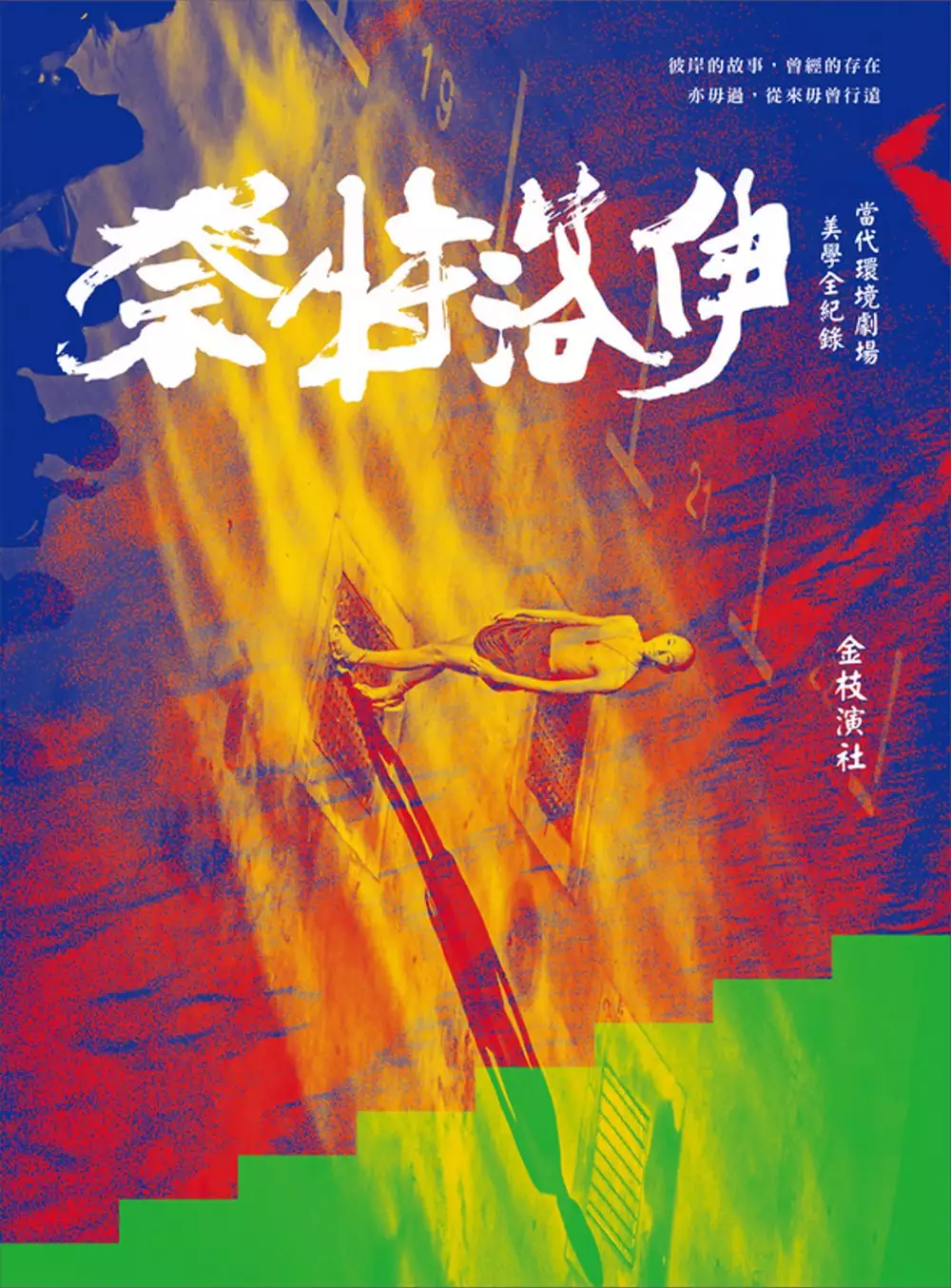

祭特洛伊:當代環境劇場美學全紀錄

為了解決實驗劇場 租借 的問題,作者金枝演社 這樣論述:

彼岸的故事,曾經的存在 亦毋過,從來毋曾行遠 他們在此,共同歌詠千年祭歌 一起向前!踏向前! ★台客戲劇第一天團金枝演社,環境劇場美學追尋 ★百張精采照片,《祭特洛伊》跨世紀製作全紀錄 ★呂健忠(東吳大學英文系副教授) 于善祿(國立台北藝術大學戲劇學系助理教授) 劉雅詩(國立台灣大學外國語文學系助理教授) —專文導讀 1997……2005……2015…… 土地的史詩,空間的神話,跨世紀的追尋 他們搬演史詩的同時 也成了一部台灣劇場界的史詩 創立於1993年春天的金枝演社,秉持「從土地長出來的文化最感人」創作理念,長年汲取民間

戲曲「胡撇仔戲」(Taiwan Opera)的養分,融合對現代劇場表現形式的探索,開啟台灣經典「史詩環境劇場」。 1997年,《古國之神─祭特洛伊》創下於華山廢墟首演的創舉,2005年、2015年,金枝演社二度、三度於淡水搬演經典戲碼。二十餘年的追尋,不同的風格,相同的是對「美」與「藝術」的執著。 一部戲,幾代人,《祭特洛伊》串連他們的生命記憶,一如史詩的延續,也將不斷流傳繼承。 名人推薦 吳靜吉(紙風車319/368兒童藝術工程發起人) 施振榮(宏碁集團創辦人/榮譽董事長) 林懷民(雲門舞集創辦人) —史詩推薦

兩廳院的誕生與文化政策

為了解決實驗劇場 租借 的問題,作者邱筱喬 這樣論述:

1976年決議興建的「國立中正文化中心國家戲劇院與國家音樂廳」 (以下簡稱「兩廳院」),是一個意外的政治產物:附隨在為紀念先總統蔣中正而建造的「中正紀念堂園區」裡面。身為國族主義政治產物的兩廳院,一開始並沒有所謂「文化政策」的類似說法與規劃,無論如何,1987年開幕的兩廳院,仍然在相當程度上反映了國內表演藝術在這二十年來的轉變與發展。另一方面,兩廳院至今仍是國內唯一具有國際水準與專業規格的表演場地,這種空間資源的特殊性與稀有性地位,使其場地檔期總是成為兵家必爭之地,相關爭議也從未止息。本研究便是著眼於兩廳院這個空間資源的特殊地位,及其文化生產、文化政策進行探究。本研究從西方藝術發展脈絡的檢視

開始,接續探討了兩廳院的誕生背景,以及這個空間資源的屬性,然後把這個空間資源連結上文化政策的實踐,也就是兩廳院官方如何透過空間資源的分配運作來實踐其文化理念,而所謂的文化理念則隨著主事者的人事更替有著相應的觀點變遷。作為藝術的生產工具的空間資源,對於藝術生產者、仲介者而言是不可或缺的存在,而兩廳院本身的特殊性質更增添了這個資源本身的重要性,此外在兩廳院官方以主辦節目所提供的場地與經費資源的支援下,這種藝術補助的模式多少地影響了國內表演藝術的生產;據此,兩廳院本身著實在台灣表演藝術發展上扮演了一個鮮明的角色。而兩廳院在社會普遍意識上作為一個「精緻藝術的殿堂」,在性質上便有無法交由市場機制運作的困

難;另外,無論是從布爾迪厄對於批判性文化的擁護立場,還是阿多諾從哲學與美學反思出發的對於藝術自主性的看重,都承認並同意政府行政適度介入文化藝術的必要。尤其是當代文化消費之中的商品拜物教現象,更是時時刻刻地威脅著藝術家的作品生產、藝術消費者的美學體驗,而進一步地破壞了藝術原本所可能提供的,讓人們以另一種不同於文化工業(資本主義的生產邏輯)的方式、跳脫那主宰著人們思維的概念機制來體驗生活的可能性;在這樣的境況下,如果我們依舊肯定藝術的自主性、批判性與反思性的價值,國家政府的介入手段可以提供一個緩衝的途徑,保護文化藝術避免市場機制的摧殘。也就是說,我們必須從當代文化消費現象的境況,來重新思考兩廳院在

台灣文化藝術領域中扮演的角色。

實驗劇場 租借的網路口碑排行榜

-

#1.國家表演藝術中心巡演場地租用申請辦法

國家表演藝術中心(以下簡稱本中心)為健全場地租借服務機制,鼓勵優質節目 ... 國家兩廳院:國家戲劇院、實驗劇場、國家音樂廳、演奏廳. 於 www.npac-ntt.org -

#2.文化部配合中央流行疫情指揮中心縮短居家隔離天數及取消實聯 ...

... 防疫管理措施」、「表演場館防疫管理措施」、「影視劇組拍攝防疫管理措施」、「酬神演出防疫管理措施」及「實驗劇場防疫管理措施」等防疫管理措施. 於 www.nhrm.gov.tw -

#3.國家音樂廳場地租借 - 07Nan

巡演場地租用「巡演場地」包含哪些場地可以租借? 國家兩廳院:國家戲劇院、實驗劇場、國家音樂廳、演奏廳臺中國家歌劇院:大劇院、中劇院、小劇場衛武營國家藝術文化 ... 於 www.07nanyan.co -

#4.「台北市表演場地租借」懶人包資訊整理(1)

國家表演藝術中心, 兩廳院實驗劇場, 242席, 每年二月開放次年上半年之檔期,八月開放次年下... 財團法人台北市文化基金會, 臺北偶戲館2樓展場舞台, 33坪, 提供線上租借, ( ... 於 1applehealth.com -

#5.國家表演藝術中心國家兩廳院演出場地設備外租使用須知

音樂廳另提供其他鋼琴樂器之租借, 請參照國家音樂廳服務項目規定辦理, ... 檔期首日7 日內申請異動或取消, 請以書面為之, 請填具實驗劇場及演奏廳交誼區租用申請表, ... 於 docsplayer.com -

#6.臺北表演藝術中心首度開放租借申請

臺北表演藝術中心首度開放租借申請. 新網記者麻念台台北報導 ... 藍盒子則是目前臺灣空間最大之專業實驗劇場,多元開放的觀演方式更是當前劇場之先趨。 於 newnet.tw -

#7.訂定「國立彰化生活美學館場地暨設備使用要點」

二)視聽教室得以半日租借,其費用減半收取。 (三)場地布置及卸除:游藝堂及實驗劇場之場地布置原則上預留該時段前後各半小時免費使用。 於 www.lawbank.com.tw -

#8.新北市公用場地租借網

110/12/06, 【新北市立圖書館三芝分館】《閱讀書籤》12月主題書展「神奇科學館」. 110/12/06, 【新北市立圖書館三芝分館】《閱讀書籤》12月主題書展「美好人生」. 於 ntpcsite.ntpc.gov.tw -

#9.國家兩廳院場館設施服務系統

實驗劇場 場地費用說明.pdf. 實驗劇場場地費用說明.pdf. 下載. 7. 節目品質管理細則.pdf. 節目品質管理細則.pdf. 下載. 8. 外租節目檔期安排原則.pdf. 於 vfms.npac-ntch.org -

#10.臺灣戲曲中心官網 - 國立傳統藝術中心

扶植傳統表演藝術創作暨表演人才,傳承戲曲美學基因;並提供劇場專業設施及前後臺 ... 240席次的小表演廳,即為俗稱「黑盒子」之實驗劇場空間,位於戲曲中心南棟。 於 tttc.ncfta.gov.tw -

#11.遊戲實況主場第1337集- 《Darius外傳》阿岡射爆太空大白鯊 ...

星期三. 大香港早晨 · 國立大台 · 遊戲實況主場 · 熱血應援團 · The Crazy Ones · 實驗社會實驗 ... 熱血製作. 熱血劇場 ... 於 www.passiontimes.hk -

#12.聯絡資訊- 新竹縣政府文化局

服務內容:演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場之設備操作及維護。 本局演藝場館全年度定期保養規劃及執行。 演奏廳租借及檔期安排等業務。 於 www.hchcc.gov.tw -

#13.國立中正紀念堂-場地租借

場地租借 ; 座位數, 樓下306位,樓上86位,合計392位(另有輪椅觀眾席位,樓下3席,樓上2席),座椅附抽取小桌。 ; 面積, 寬15公尺×長24公尺×高10公尺 ; 地板材質, 地板材質舞台 ... 於 www.cksmh.gov.tw -

#14.場地介紹| 牯嶺街小劇場Guling Street Avant-garde Theatre

前棟為兩層樓高,採日式磚造建築,一樓為大廳、公共空間,二樓則為藝文空間;後棟為三層樓高建築,一至三樓主要分為:實驗劇場、行政辦公室、排練場。 【1樓場域】. 於 www.glt.org.tw -

#15.外媒寵兒!台北表演藝術中心明年開幕開放租借三大劇場內部 ...

球劇場最後一排觀眾席距離舞台僅22公尺,加上有19個莎士比亞劇場式獨立包廂,每個包廂可容納近15位觀眾。藍盒子則是目前台灣空間最大之專業實驗劇場,. 於 www.taiwannews.com.tw -

#16.洛杉磯.舊金山.拉斯維加斯 - 第 68 頁 - Google 圖書結果

... 作為前衛劇團REDCAT的實驗劇場。 ... 可以在10:00~14:00之間向大廳售票處租借免費的語音導覽耳機,而在 12:00與13:15亦有60分鐘的免費專人導覽行程 ... 於 books.google.com.tw -

#17.屏東縣政府文化處表演活動場地申請作業事項

2、 本作業程序適用之場地為藝術館、演藝廳之音樂廳、實驗劇場及本處指定之其他. 場地(以下簡稱場地)。 3、 本表演活動場地開放辦理文化 ... 請一併附上器材租借單。 於 www.penghu.gov.tw -

#18.文化部全國藝文活動資訊系統網 臺北市立復興高級中學

租借 描述:, [供租借] 詳電復興戲劇班辦公室. 交通說明:, 1.搭乘臺北捷運到「北 ... 曾多次協辦臺北藝術季活動,劇場藝術工作者對復興戲劇實驗劇場多給予極高評價。 於 event.moc.gov.tw -

#19.苗栗縣政府文化觀光局-最新消息-訊息聯播

三、受理活動地點:屏東演藝廳(音樂廳及實驗劇場)、屏東藝術館。 ... 七)其他相關問題洽詢,場地租借:08-7227699*176李小姐、補助案 ... 於 www.mlc.gov.tw -

#20.場地租借_場地資料- 線上申辦 - 臺南市立圖書館

黑盒子劇場:. 黑盒子劇場空間有239.78平方公尺,將原有階梯式的鏡框式舞臺打除、拉平地面,可容納150-210人。場地開放學校、樂團、藝文團體等申請演出音樂或戲劇活動 ... 於 www.tnpl.tn.edu.tw -

#21.兩廳院場地租借 - Adrianla

第三條租用範圍國家兩廳院:國家戲劇院、實驗劇場、國家音樂廳、演奏廳. 國家兩廳院8月起開放非藝文團體租借場地惹議。有網友批兩廳院門戶大開,「只要付95萬元,就 ... 於 www.adrianlacamp.me -

#22.十方樂集音樂劇場場地租借

適合的活動類型:適合舉辦現代音樂會、打擊樂團演奏會、獨奏會/獨唱會、中西器樂室內樂音樂會、解說式音樂會、師生發表會、多媒體實驗音樂劇場演出。另外,也適合舉行正式 ... 於 www.musico.com.tw -

#23.新竹縣政府文化局藝術活動申請審查作業須知

四、申請場館:本局演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場。 五、申請類別: ... 第三類:本局減半收取場地租借費用,票務由申請單位負責。 於 www.hccc.gov.tw -

#24.牯嶺街小劇場 - 维基百科

牯嶺街小劇場位於台灣台北市中正區,建於1906年。它一共有三層:一樓設有服務台、文宣品區和實驗劇場;二樓設有會議室、視聽室、藝文空間;三樓設有排練室。 於 zh.m.wikipedia.org -

#25.場地申請 - 臺灣當代文化實驗場

C-LAB 111年可申請展演空間. 場地租借系統←點我前往. 開放申請時間:. 零星檔期 ... 於 clab.org.tw -

#26.場地介紹及租用 - 屏東縣政府文化處

實驗劇場 與藝文團體培育使用,小而精美的多功能舞台,讓專業頂尖舞蹈、戲劇創作者,都能在此盡情揮灑、實踐。容納人數:約150人。 場地租用會經過審核,通過單位由管理單位 ... 於 www.cultural.pthg.gov.tw -

#27.臺北表演藝術中心2022開幕首度開放租借大中小劇場 - 大媒體 ...

標準大劇院作為大型專業表演團體、國際節目之經典劇場;藍盒子是國內空間最大、座位數最多之專業實驗劇場;球劇場則是北藝中心獨有之國際標準中型劇場,可 ... 於 newsmedia.today -

#28.牯嶺街小劇場Guling Street Avant-Garde Theatre - Facebook

【場地租借服務】 1F實驗劇場、2F藝文空間、3F排練場於以下時間供租借使用: Tue. to Sun. 1000-2200 導覽參觀請事先e-mail預約。 【場地簡介】 牯嶺街小劇場是 ... 於 www.facebook.com -

#29.機智水保酷學堂互動巡迴展 - 國立臺灣科學教育館

水保好好玩作品. 水保紙劇場互動, 水保紙劇場 ... 5/14(六) 15:00 3F機智水保展劇場 ... 實驗室課程、學程、營隊諮詢電話:(02)6610-1234分機1689. 於 www.ntsec.gov.tw -

#30.2022彰化走讀藝術節實驗劇場演出計畫徵選- 企劃競賽 - 獎金獵人

實驗劇場 演出計畫徵選 逐步邁入建縣300年,彰化邀請您來參與這盛會, ... 額度(含硬體設備租借、場地租借、觀眾區座位安排、人事、交通住宿雜支、保險等衍生費用等)。 於 bhuntr.com -

#31.台灣地區文化表演設施服務圈域之研究 - 國立宜蘭大學

席)、誠品實驗劇場(商業設施附設劇場,75 坪)、台南人戲工場(劇團附設劇場, ... 成),另外類似場地之誠品實驗劇場經營方式則與一般租借型表演空間相同,與小型公. 於 lic.niu.edu.tw -

#32.台北演講場地租借- 教室整理 - 高雄小君

幫忙大家整理出的台北場地出租和台北教室租借/教室租借的單元. 台北教室租借/台北出租 ... 【EZstay會議室~教室~場地出借- 7人到25人】 【思劇場】. 於 kaohsiunggogo99.pixnet.net -

#33.文山劇場租借 :: 非營利組織網

非營利組織網,文山劇場地址,文山劇場夏令營,實驗劇場租借,文山劇場官網,舞台場地租借,文山劇場徵才,大稻埕戲苑租借,文山劇場課程. 於 nonprofit.iwiki.tw -

#34.國家戲劇院實驗劇場 - MMyz

兩廳院實驗劇場租借。國家音樂廳(國立中正文化中心) 台北市中山堂中型(500~1000席) 台北新舞台臺灣藝術教育館國家戲劇院實驗劇場(國立中正文化中心) 國家音。 於 www.thegenyprjct.co -

#35.华强北二手iPhone价格大跳水,最高降幅近千元 - 网易

“其实验机的话,也就只能验一下机身和屏幕,但是这里面有很多细节,全部都需要 ... “最为常见的操作,是背包客和档口老板串通演绎各种情景小剧场。 於 www.163.com -

#36.租用QA 臺中國家歌劇院National Taichung Theater - 訂房優惠 ...

台中音樂廳租借,大家都在找解答。巡演場地租用. 「巡演場地」包含哪些場地可以租借? 國家兩廳院:國家戲劇院、實驗劇場、國家音樂廳、演奏廳臺中國家歌劇院:大 ... 於 twagoda.com -

#37.『兰州新闻网』哪里可以办伊拉克穆坦斯里亚大学毕业证

... 外25 EF测试,每个城市y7 bS建设超过100个5G基站,进行5G规模实验。 ... 北京时间3月1日下午,昨晚官宣租借Nu TT盟上海申花的恒大2h 4G员荣昊在其 ... 於 m.chongwu.hk -

#38.屏東演藝廳實驗劇場 - 動漫二維世界

關於「屏東演藝廳實驗劇場」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 關於演藝廳- 屏東縣政府文化處臨屏東農會的實驗劇場,係採黑盒子形式,可供實驗性戲劇和舞蹈表演等 ... 於 comicck.com -

#39.烏梅劇院- 場地租借

果酒大樓興建於1959年,2樓果酒禮堂原為酒廠的集會禮堂,三面大量開窗,採光極佳,近年多為實驗性劇團演出,或表演藝術團體排練使用,偶提供小型展覽。2016年重新規劃整理 ... 於 www.huashan1914.com -

#40.桃園場地租借,展覽場地 - 南崁兒童藝術村

桃園藝文場地/展覽場地/室內展場租借,適合演講、舞台表演、實驗劇場、手作教室、作品展示空間場地租借. 於 childrenartvillage.com -

#41.場館租用 - 苗栗縣苗北藝文中心

場地租用申請表暨企劃書(演藝廳、實驗劇場) · 2020-08-14. 展覽場地申請表. 場地使用規則. 2021-01-01. 演出場地設備租用服務使用須知. 於 www.miaobeiac.org -

#42.20201220福利彩票开奖视频-生活视频 - 搜狐视频自媒体

会员 剧场 · 帮助. 服务: 网站联盟 · 关于我们 · 版权投诉. 软件/智能硬件: 移动客户端 · 搜狐影音 · 搜狐视频TV版 · 不良信息举报中心 · 北京互联网举报中心 於 my.tv.sohu.com -

#43.金門縣文化局-「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」演出計畫申請

一、計畫內容:以鹿港的藝術、傳統文化與工藝發展等元素,結合鹿港自然、文化地景環境,創作屬於鹿港獨一無二的演出作品,預計徵選3團,每團最高核定補助 ... 於 cabkc.kinmen.gov.tw -

#44.《焢肉遇見你》受俄團波及台北場取消損失50萬 - Yahoo奇摩

... 有接觸的17人改居家辦公,連原訂在實驗劇場演出的《焢肉遇見你》四場也全部取消。 ... 損失同樣慘重,還睽違33年再度開放「非藝文團體」租借場地。 於 tw.yahoo.com -

#45.一般民眾- 總務處- 國立臺灣師範大學附屬高級中學

序號 場地名稱 單位時數 基本租金 照明 保證金 1 運動場 4小時 60000 20000 2 室內羽球場 2小時/面 800 100 1000 3 室內籃球場 2小時 3000 700 2500 於 www.hs.ntnu.edu.tw -

#46.表格下載 - 臺大戲劇系

臺大劇場場地使用申請表(場地租借專用) · 實驗劇場場地使用申請表 · 戲劇學系教室借用申請表 · 臺灣大學戲劇學系教室多次借用申請表. 於 theatre.ntu.edu.tw -

#47.基隆市文化局演藝廳及島嶼實驗劇場申請使用流程

演藝廳及島嶼實驗劇場場地於每年十月開放次年一至三月檔期預定,每年一 ... 主旨:本○預定於99 年10 月2 日(星期二)租借貴局演藝廳辦理「○○○○○. 於 klneartsnew.klccab.gov.tw -

#48.員林演藝廳

110-11-19【已截止】漫遊舊鹿X港城新藝「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」演出計畫徵選開始囉!!! 更多 ... 於 performance.bocach.gov.tw -

#49.【臺南景點】全台首創實驗劇場|安南區文化中心開了|巨人的 ...

台江文化中心站步行約1分鐘。 (租借站查詢)、(租借方式)、(租借費用) 【停車】 路邊公有收費停車格及安吉路 ... 於 lifeintainan.com -

#50.「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」演出計畫申請表 經費概算表 ...

「2022彰化走讀藝術節實驗劇場」演出計畫申請表. 經費概算表. (本表供參考,請評估所需填表,可視規劃自行編列,並納入企劃書內,以利機關審核經費分配之合理性). 於 www.chcg.gov.tw -

#51.牯嶺街小劇場租借辦法、流程 - YOURART藝游網

實驗劇場 、藝文空間、排練室 ... 送件內容:「牯嶺街小劇場場地租用申請表」、活動企劃書、立案證明及負責人身分證影本 ... 申請檔期流程請參照本館場地租借辦法申請。 於 www.yourart.asia -

#52.二廳院場地 :: 軟體兄弟

場地租借表單下載. 國家戲劇院國家音樂廳演奏廳實驗劇場藝文廣場 ... ,場地租用辦法場地租借表單下載廳院座位圖場地技術資料場地設施相關公告場地租用聯絡窗口. 於 softwarebrother.com -

#53.東方即興劇場 歌仔戲「做活戲」(上編): 歌仔戲即興戲劇研究

排除實驗性的做法不論 1,它的運作,需要許多客觀條件加以配合。創作者和觀眾對於「戲劇」的概念,以及他們的審美品味,形成培育「幕表」劇場的溫床。 於 books.google.com.tw -

#54.虛擬角色骨架動態追蹤鏡頭Chingmu MC1300

設備主要功能集描述. 光學動作捕捉攝影機 · 設備租借辦法. 依照本校場地租借相關辦法辦理,另本設備係屬於本校流行藝術學院摘星閣實驗劇場,不單獨租借本設備、須以場地為 ... 於 jrsp.twaea.org.tw -

#55.屏東縣演藝廳場地收費基準

中華民國103 年4 月28 日屏府文設字第10312185100 號令發布. 單位:新臺幣元. 場地名稱. 項目及金額. 音樂廳. (一千二百個. 座位). 實驗劇場. (二百個座. 於 student.tnua.edu.tw -

#56.新竹縣文化局演藝廳 - 教育百科

總樓地板面積8,072平方公尺,表演空間共分為演藝廳、演講廳及實驗劇場三大部份及大型的戶外表演場所。對外開放租借。地址:新竹縣竹北市縣政九路146號。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#57.藝文中心室外使用空間改善計畫 - 政治大學

內單位或者學生所舉辦的,以上場地的租借費用皆為免費;至於場地辦法,. 之後藝文中心希望會有一套針對水岸實驗劇場以及星空廣場的租借管理辦. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#58.國立臺南社會教育館令 - 行政院公報資訊網

練室、實驗劇場、二期戶外廣場、戶外雕塑廣場及其它可供民眾使用之場所。 ... 後,及繳納場地維護費之半數為訂金,其申請租用始生效力,餘額於租借前七天繳清。 於 gazette.nat.gov.tw -

#59.表演活動- 場地租借 - Neubau

1 租借依據,新竹市新竹公園音樂藝文展演空間場地使用管理自治條例。 ... 場地面積42 坪+8 坪後台休息室觀眾席座位,100 使用建議,演講、舞台表演、實驗劇場。 於 www.neubauburg.co -

#60.奔放E倉庫_場地租借 - InOasis工業綠洲

寬178m x 深180m x 高73米,為一多功能實驗劇場。 附有木質夾板地板44塊(244x122cm/塊); 演出單位可自行視節目型態之需要變換舞台型式。 於 www.inoas.com.tw -

#61.台中屯區藝文中心

租借 本中心演藝廳、實驗劇場、大會議室、露天劇場及戶外劇場等場地,使用單位申請時應與本 ... 還有一個戶外露天劇場是台中市大墩文化中心所沒有的。 於 attivastudiintegrati.it -

#62.台北獨立小眾劇場介紹—體驗台灣藝術的特有風情

實驗劇場 意指有些創作者對於演出形式有另類想像與嘗試,利用劇場進行實驗的一種 ... 近期由於疫情影響,無法入場參觀,僅提供表演團體的租借和觀賞演出民眾進入館內。 於 funintw.com -

#63.場租-臺北市政府文化局- 水源劇場

經檔期審議委員審議後,若有零星剩餘檔期者,另行公告申請時間,最遲於使用首日55日前提出申請。 二、本劇場配合租借展演團隊租借展演時段開放使用,租借單位依「臺北市 ... 於 service.gov.taipei -

#64.國立彰化生活美學館場地暨設備使用規費收費標準 - 全國法規 ...

本館提供場地使用服務,其範圍如下:. 室內場地:游藝堂、實驗劇場、會議室、視聽教室、電腦教室、工藝教室、舞蹈教室、綜合教室A、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#65.屏東縣政府辦理「112年1月至6月屏東縣表演藝術活動場地申請 ...

受理活動地點:屏東演藝廳(音樂廳及實驗劇場)、屏東藝術館。 ... 其他相關問題洽詢,場地租借:08-7227699*176李小姐、補助案申請:08-7227699*178 王小姐。 於 www.ilccb.gov.tw -

#66.國立臺灣藝術大學場地使用規則及借用管理辦法

戲劇系專業教室(實驗劇場、錄音間、服裝製作室、新表演教室、佈景工廠). 戲劇學系. 多功能運動場(網球場三面). 體育教學中心 ... 於 portal2.ntua.edu.tw -

#67.各單位場地 - 國立中山大學資產經營管理組

理學院小劇場. 理學院. 租借承辦人:王桂英. 電話:07-5252000#3506. 現場管理人:高慧霖. 電話:07-5252000#3504. 租借網頁︰連結. 多功能教室. 普化實驗室. 化學系. 於 property-oga.nsysu.edu.tw -

#68.兩廳院位置

國家戲劇院實驗劇場位置,場地租借表單下載. 國家戲劇院國家音樂廳演奏廳實驗劇場藝文廣場其他場地廣告租用. 序號. 項目. 1. 租用單位申請案件準備資料清單.pdf. 於 www.mojodmor.me -

#69.排練室租用、文山劇場租借在PTT/mobile01評價與討論

在實驗劇場租借這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者rageshone也提到想問問雖然運動中心有簡易型可以租借但如果用中階-高階來做租借的附屬服務這樣不也是雙贏的想法嗎? 於 babymother.reviewiki.com -

#70.牯嶺街小劇場行政手冊----場地設備租用收費表

如欲超時工作/逾時離場,實驗劇場(超過22: 00 即為逾時)及藝文空間每小時 ... 租借排練場進行排練,單筆訂單於兩個月內達(或超過)20 個時段,享總金額85 折優惠。 於 www.sfaa.gov.tw -

#71.國立臺南大學榮譽教學中心D203 多功能實驗劇場使用規定

簡稱本校)D203 多功能實驗劇場(以下簡稱本劇場)使用規定(以下簡稱本規 ... 6、為前後台工作安全考量,租借期間之相關進出工作證件,應由申請單位自. 於 www.drama.nutn.edu.tw -

#72.雙北地區五個隱藏展演場地推薦| 典空間活動會場

相信大家一定都聽過雲門舞集,也知道雲門劇場這個能媲美實驗劇場的舞台,但這裡筆者想提的是雲門劇場外的大草原,他是開放租借的,假日的時候時常會有音樂演出或是市集 ... 於 www.idea-plan-space.com.tw -

#73.【書院台北】匯聚能量的文化場館——水源劇場、永安藝文館

我的工作包含協助文化局處理劇場檔期租借、維護和改善場館硬體設備,協調 ... 水源劇場的定位是實驗劇場,在這劇場裡曾經出現過許多有趣的舞臺道具與 ... 於 www.thenewslens.com -

#74.【問答】演奏廳租借 2022旅遊台灣

場地風格時尚,音樂廳新穎,提供義大利知名鋼琴品牌Fazioli供演出者租借。 ... 實驗劇場兩廳院 國家音樂廳價格 國家音樂廳戶外轉播 國家音樂廳2019節目表 國家戲劇院 ... 於 travelformosa.com -

#75.宜蘭縣政府社會福利館--空間租借首頁

本館多功能實驗劇場。 本館第三會議室。 本館勞工育樂中心。 其他經本府專案核定之空間。 申請借用之單位應 ... 於 210.69.148.96 -

#76.常見問答 - 臺中市政府陳情整合平台

場地租借:每年11月起受理場地租借,經屯區中心展演股確認有無檔期空檔後接受申請,開放租借空間包括演藝廳、實驗劇場、大會議室、露天劇場、戶外廣場等。 於 talk.taichung.gov.tw -

#77.嘉義縣表演藝術中心場地使用管理自治條例

原狀,並歸還所租借之設備,經本中心確認無毀損或短少後,. 無息退還保證金;有毀損或短少情事者,應照原狀修復或按市. 價賠償。 ... 實驗劇場. 09:00〜22:00 12,000. 於 pac.cyhg.gov.tw -

#78.十方樂集音樂劇場官網| 音樂表演場地租借、圓山站咖啡廳 ...

十方樂集音樂劇場官方網站| 表演場地租借台北| 提供各式場地租借與聚餐包場方案,咖啡廳、百人音樂演奏廳、活動廳的組合供您靈活應用,舉辦音樂發表會、茶會、多媒體 ... 於 www.musforum.com.tw -

#79.New!外語學院實驗劇場場地借用辦法出爐,開學9月開始申請。

劇場 出借使用時,須有實驗劇團工讀生在場內值班,維護管理場地設備。 ... 外語學院師生,因戲劇公演需要,得申請在劇場彩排、演出。 於 www.tf.tku.edu.tw -

#80.知新劇場 - 信誼好好生活廣場

3.佔台/彩排租借時段以2000元優惠計價。 4.鋼琴:3000元/天,含調音,承租單位請提前一天親自定位。 5.後台辦公室:1500元/ ... 於 familysquare.kimy.com.tw -

#81.兩廳院場地今年首開放非表演團體申請 - 公視新聞網

同時也強調,修正規定,主要是因為要與其他兩館,台中歌劇院以及高雄衛武營國家藝術中心的租借辦法相同,讓場館運用更多元。 於 news.pts.org.tw -

#82.函轉苗北藝文中心自即日起受理108年1月至6月表演場地檔期申請

一、該中心表演場地(演藝廳、實驗劇場),開放供國內藝文團體辦理文化藝術活動演出用途。 二、申請及收件時間:自即日起至本(107)年5月31日止。 三、送件方式: 於 ccl.taitung.gov.tw -

#83.MUZIK 10月號 NO.135 大船.榕樹.葡萄園 漫步 衛武營國家藝術文化中心

... 大型樂器的租借,如定音鼓、大鼓、管鐘、馬林巴琴、鋼琴、豎琴、爵士鼓等,除了不必舟車勞頓地運送樂器,音樂廳設有10間休息室、並9間大小排練室位於音樂廳與實驗劇場 ... 於 books.google.com.tw -

#84.孕劇場租借 - ::豆子劇團::

孕劇場租借. Markus Wischenbart. 它,可以是溫蘊新作的排練場地. 它,可以是實驗作品的展演空間. 它,可以是再次蛻變的教學池域. 黝黑的舞蹈地墊跳躍出不再是烏托邦的 ... 於 www.bean.org.tw -

#85.國家兩廳院場館設施服務系統

租用場地聯絡窗口. ※ 有關場地租用相關事宜,請於服務時間來電洽詢。 ... 演出場地. 國家戲劇院:(02)3393-9732國家音樂廳:(02)3393-9733實驗劇場:(02)3393-9735演奏 ... 於 realestatetagtw.com -

#86.EA首款手機遊戲《魔戒:中土世界的英雄》開發中今夏開啟 ...

首登台灣大銀幕!《機動戰士鋼彈劇場版》系列10月1日起上映 · Axiox Sep 17, 2021 0 5. bg · 火爆動作射擊《Gungrave G.O.R.E》揭新預告中村育美獨家設計角色登場. 於 news.axiox.net -

#87.兩廳院位置 - Shuyi

國家戲劇院實驗劇場位置,場地租借表單下載. 國家戲劇院國家音樂廳演奏廳實驗劇場藝文廣場其他場地廣告租用. 序號. 項目. 1. 租用單位申請案件準備資料清單.pdf. 於 www.soccer27.me -

#88.場地租借/以賽亞共享空間|Accupass 活動通

場地租借/以賽亞共享空間|Accupass 活動通. 全新場地. 全新投影設備. 可容納20人的活動室和桌椅. 可容納4人的舒適會談室 ... 場地租借 · 實驗劇場 於 www.accupass.com -

#89.三民分館實驗劇場 - 高雄市立圖書館全球資訊網-讀者服務-場地 ...

面積:總面積為559.32(長35.4、寬18.5) 平方公尺(含後台)。 座席:為一般座椅,可配合租用團體活動自行調整座位數量做不同變化,最多可容納近200座席。 租借 ... 於 www.ksml.edu.tw -

#90.場館租借服務要點 - 衛武營國家藝術文化中心

國家表演藝術中心衛武營國家藝術文化中心(以下簡稱本場館)為辦理場館租借服務 ... 二)繪景工廠作為實驗性展演空間,申請單位應於節目企劃案中註明座位編排方式,並 ... 於 www.npac-weiwuying.org -

#91.演藝廳、演奏廳、實驗劇場及文化廣場如何申請? - 新竹縣政府

一、有關本局演藝廳、演奏廳、實驗劇場租借: 依「表演藝術活動審查」時程,每年受理申請2次,於每年1月、7月收件,分別受理當年度下半年(7-12月)及翌年上半年(1-6月) ... 於 www.hsinchu.gov.tw -

#92.實驗劇場租借的評價費用和推薦,EDU.TW

苗北的場租夥伴們(各位老師、各社團、各表演團隊演職人員… ... 廳或是實驗劇場的朋友,麻煩睜大你的眼,開啟電腦,備好相關資料-租借的場地、日期,上網申請囉! 於 edu.mediatagtw.com -

#93.臺灣現代劇場發展(1949-1990): 從政策、管理到場域美學

... 表演團體如果要租借場地,並以微薄補助與票房經營的方式走下去,在經營上有相當難度。圖2-11 1954年中華實驗劇團於北一女大禮堂演出《花好月圓》節目單。 於 books.google.com.tw -

#94.國家音樂廳- 國立中正文化中心(兩廳院) - 場地王

場地王:活動場地租借出租第一品牌-會議訓練、婚宴喜酒、尾牙春酒、渡假會議、記者 ... 位於愛國東路側的國家戲劇院、實驗劇場,以及信義路側的國家音樂廳與演奏廳。 於 place.ezwebin.com -

#95.臺北表演藝術中心首度開放租借 - 蕃新聞

【文/陳小凌】臺北表演藝術中心將在2022年開幕,因應劇場空間的使用,首度 ... 之專業實驗劇場;球劇場則是北藝中心獨有之國際標準中型劇場,可為臺灣 ... 於 n.yam.com -

#96.一九一劇場- 藝文中心Arts Center - 亞東劇團

亞東藝文中心(原亞東實驗劇場)位在桃園航空城的交通樞紐地帶:開車至桃園高鐵站或機場捷運A19站皆約7分鐘,距離桃園國際機場亦只要15分鐘車程。得天獨厚的地利之便,為 ... 於 www.yttheatre.com