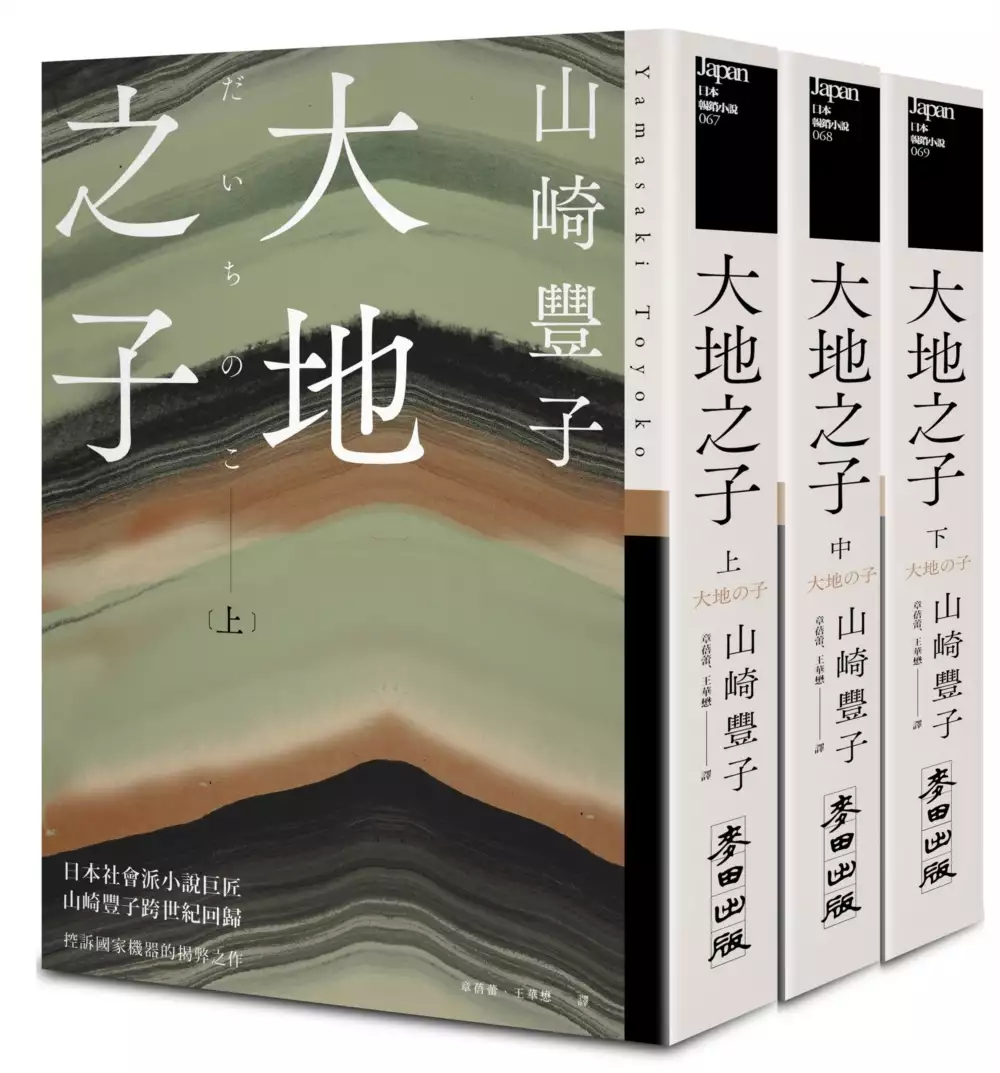

婆婆過世習俗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張明志寫的 死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護 和山崎豐子的 大地之子(《白色巨塔》作者山崎豐子強烈控訴國家機器的揭弊之作.上中下三冊不分售)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站青春不是突然就叛逆: 校園心理師第一手觀察,看懂青少年憂鬱、難相處、無法溝通背後的求救訊號也說明:死亡也是一樣的道理,例如,婆婆過世後,丈夫仍堅持婆婆留下的某些習俗或觀念,而且死者為大,生者永遠沒有與死者溝通思辨的機會,婆婆的靈魂仍留在妻子與丈夫的三角關係當中 ...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和麥田所出版 。

國立高雄餐旅大學 飲食文化暨餐飲創新研究所 蘇恒安所指導 孫婉慈的 草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究 (2021),提出婆婆過世習俗關鍵因素是什麼,來自於草仔粿、傳統、創新、飲食文化、伴手禮。

而第二篇論文國立東華大學 族群關係與文化研究所 林徐達所指導 蔡欣齡的 重返水底寮:兩代女性生命圖像的複調疊加 (2009),提出因為有 家族書寫、複調疊加、巴赫金、水底寮、民族誌的重點而找出了 婆婆過世習俗的解答。

最後網站喪禮習俗媳婦則補充:Q:尚未對年(甚至尚未百日) 農曆春節,女兒可否回娘家? · 出殯習俗- 阿部的殯葬筆記本- 痞客邦 · 婚丧嫁娶的礼仪是怎么来的? - 知乎 · 婆婆過世媳婦要做什麼 ...

死亡癱瘓一切的知識:臨終前的靈性照護

為了解決婆婆過世習俗 的問題,作者張明志 這樣論述:

幻聽、幻覺、發燒、做惡夢、自言自語, 看見地獄、黑衣人、已逝親人── 血液腫瘤科主任逾四十年的臨床觀察, 現代醫學難以解釋的「靈性困擾」, 陪伴瀕死親人走過生死難關。 ▍死亡是身為人的最後考驗,一場漫漫人生的總清算。 ▍此時需要的是信仰、是靈性對話,與安住彼此身心的陪伴…… 有些人一路走得自在安穩, 有些人愈到生命末期,愈是焦慮惶恐。 現代醫學難解的心靈困境: 醫者、患者與家人如何面對即將迎來終點的生命, 給予顧全「身、心、靈」的照護? 科學有其盡頭,醫學也非萬能。曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年的張明志醫師,觀察到許多癌末病人所經歷的症狀,皆屬現代

醫學無法解釋的「靈性困擾」。 諸如無名發燒、吼叫、看見黑衣人、聽見怪聲、夢見自己死亡等,許多容易發生在臨終病人身上的譫妄現象,在先進的影像檢查中,結果往往顯示一切正常;既無法以特定病理解釋,也難透過精神科藥物及治療手段解決,因而時常被誤判、忽視。病患的苦痛和恐懼真實存在,卻因科學的極限與家人的避而不談而被否定。 此問題的根源,要回溯到患者與家屬本身如何看待生死。張明志醫師大量列舉臨床個案為例,以其多年經驗,揉合古今各派別宗教、哲學與生死觀,引據聖經、佛典,也及老莊思想,為讀者提供安定身心、一路好走的解方── 死亡可以癱瘓一個人的德性或修為,但也能將一個人的思想拉回到「神

」的大能上。與「神」共好,便能在信仰中求得撫慰與力量。 ▍血腫科主任的靈性解惑,知生也知死的生命課題 Q:何謂靈性困擾? A:意識或潛意識、自主或不自主、他人可察覺或不能察覺的,精神或肉體上的痛苦。 Q:怎樣的人容易有靈性困擾? A:正在生死交關處,安寧病房或瀕臨死亡的病人較為多見。 Q:如何看待靈性困擾? A:靈性的困擾,與病患個人的人文背景較有關。它不是大腦顳葉、額葉、枕葉的問題,也不是血管、多巴胺,或腦內啡的問題,而是病人面對生死關時所呈現之心理與靈性上的問題。 奇特的靈性困擾,多數是在提醒我們,在漫長的人生馬拉松賽跑裡,已搖響最後一圈的鈴

聲:是檢討成績的時候了。 專文作序 何景良(三軍總醫院副院長、台灣癌症安寧緩和醫學會理事長) 許禮安(高雄市張啓華文化藝術基金會執行長、台灣安寧緩和醫學學會理事) 黃軒(胸腔暨重症醫學専科醫師) 醫護聯合推薦 朱為民(老年醫學、安寧緩和專科醫師) 李春杏(自由工作行動護理師) 張正雄(彰濱秀傳紀念醫院醫療副院長) 楊育正(前馬偕紀念醫院院長) 鄭安理(台大醫院癌醫中心分院榮譽院長) 蔡兆勳(台灣安寧緩和醫學學會理事長、台大醫院家醫部主任) 謝瑞坤(前馬偕紀念醫院癌症中心主任) 專業推薦 張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈

性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。──何景良(三軍總醫院副院長) 我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師的這本書,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。──許禮安(安寧緩和醫療專科醫師)

作者簡介 張明志 畢業於台北醫學大學醫學系。現任馬偕醫學院臨床教授、癌症安寧緩和學會監事、衛生福利部健保署共同擬定專家委員。 曾任馬偕醫院血液腫瘤科主任十五年,台灣癌症醫學會理事、監事,血液病學會常務理事。 專長:肺癌、乳癌、胃腸道癌症、泌尿道癌症及其他各類惡性腫瘤、轉移癌症、血液病、貧血、白血病、淋巴瘤。 著有《隨時放得下的功課──心靈病房的18堂終極學分》、《越過邊境》、《破繭》、《心靈病房的十八堂課》、《安寧的藝術》、《與血癌搏鬥》、《人生高爾夫》。 【推薦文】讓生死兩相安,醫病有共鳴 ◎何景良 【推薦文】臨終文化無法傳承──談靈

性陪伴 ◎許禮安 【推薦文】靠近死亡,我能做什麼呢? ◎黃軒 【再版自序】知生、也知死的人生哲學 【原版自序】癌症病人的靈性困擾 【寫在前面】靈性困擾之初探 第一章 我還有多少日子 第二章 靈性困擾:面對死亡 第三章 為什麼是我?以宗教協助 第四章 看見黑衣人:譫妄 第五章 時空轉換與潛意識 第六章 聽見怪聲 第七章 預見自己死亡 第八章 容貌改變 第九章 靈性困擾的解決之道 第十章 人間的煎熬 第十一章 語重心長:現代人如何離苦得樂 第十二章 從《楞伽經》談解脫 【後記】我的信仰 結語 推薦文 讓生死兩相安,醫病有共鳴 何景良 「臨終前的靈性照顧」喚起了腫瘤科醫師在醫治癌症

病患的艱辛過程中,最欠缺的心理治療。 此次應我們的心靈導師張明志醫師的邀請寫序文,張醫師以其多年陪伴末期癌症病患所體悟的靈性關懷經驗,不分宗教信仰的理論及體驗,撰寫出最接近癌末病患的臨床關懷。藉由個案討論的帶領,讓讀者可體會各種癌末生理現象的靈性表達,合理解釋各種靈異的環節,以宗教關懷的理念去完美闡釋,對專業的醫護人員也可啟發其靈性領域的教育。 其實,這些都是課堂上學習不到的體驗,是照顧癌症病患的過程中才能有的親身體會及經歷。 新冠肺炎疫情再起之際,在恐慌的情緒中,我們都感受到感染死亡的威脅,我們都祈求平安度過這個世紀的大感染,但也看到了見不到家人的痛苦。我們要有四道人

生的體悟,不要留下永久的遺憾。雖然新冠肺炎台灣的死亡率偏高,這也許是靈性慈悲關懷的愛心,讓醫護人員及家屬放手,才是眾愛的表現。 期待這本書可以啟發醫護人員,提升對末期病患的靈性關懷,讓醫病關係產生靈性的共鳴。不但讓生死兩相安,也讓醫護人員的辛勞畫下完美的句點。 臨終文化無法傳承──談靈性陪伴 許禮安 我當醫師屆滿三十年,從事安寧療護工作初期就讀過張明志醫師的著作,很榮幸毛遂自薦而能為前輩醫師撰寫推薦序。我過去在安寧病房和「安寧居家療護」服務,遇到不少如同書中描述的「靈異事件」,可以補充個人臨床經驗與思索生死的淺見。 安寧療護強調「尊重末期病人的自主權與個別差異」,講

求「全人照顧」,身、心、靈的完整照顧,包括:「身體、心理、社會、靈性、倫理」的全人模式。當醫療對於「治病、救命」已經無能為力,便會加強在疼痛控制與症狀控制,在身體照顧之外,還有心理、社會、靈性的困擾,也要想盡辦法去化解,讓末期病人還活著就得到安樂。可以「安樂活」,就不需要「安樂死」。安寧療護是「安樂活」而後「自然死」,要先追求「善生」和「善別」,才能順理成章得到「善終」。 ● 我一直認為,文明與文化無法傳承的,正是臨終與死亡。「臨終經驗」的狀態是愈接近臨終,愈無法傳承,這是人類的文明無法留下的紀錄。因為人類文明與文化的傳承,必須依靠語言或文字為媒介,經由口述或是手寫,而有世代的

「說書人」或留下歷史文本。末期病人還有語言、文字、眼神、肢體動作、點頭搖頭、眨眼閉眼等溝通方式時,或許還能知道他的處境,但如果末期病人昏迷三個月之後死亡,病人的身心靈在這三個月發生了什麼變化,我們完全無從得知。 我們連進入昏迷或植物人狀態之後的「臨終階段」都無法考察,只能從比較切近的「臨死覺知」談起。可惜專業人員有我說的「專業智障」,通常不願意承認、討論與記錄臨死覺知,只能從我臨床上安寧療護經驗的少數紀錄來拋磚引玉。我都說,恐怖電影裡面最恐怖的東西,不是那些看得見的怪物,而是一直不出現、看不見、不知道是什麼的東西才最恐怖。死亡也是如此。當我們都聽而不聞、視而不見、避而不談,死亡就成為集

體潛意識裡最深沉、最可怕的陰影,纏著我們不放,到死為止。 有些在醫院一般病房不能說出口的事情,在安寧病房卻列入交班事項。有病人對護理師說:「窗外有個穿白衣服的長髮女生走過去。」可是安寧病房在三樓,窗戶外面沒有陽台,我確定那個女生應該是飄過去的,俗稱「阿飄」。有位媳婦照顧婆婆,有天早上跑來跟我說:「許醫師,我婆婆今天怪怪的,她一直朝左邊跟我公公講話,都不跟我講話,可是她平常都朝右邊跟我講話的呀!」我問這位驚慌的媳婦:「你公公還在嗎?」她回答:「死很久了!」臨終病人可能已經看不到活人這邊,反而看到另一個世界去了。 這類事情在安寧病房之所以被列入交班事項,用來判斷病人是否瀕臨死亡,是

因為有時候「臨死覺知」比「瀕死症狀」和「生命徵象」都來得更準確,而且可靠。我告訴大家一個合理的推論:說不定臨終的身體狀態,會讓病人打開「天眼」或「第三隻眼」而看到另一個世界。現在我們都還是健康的肉眼,只能看到現在這個世界,因此我不能跟臨終者辯論,除非我天生有「陰陽眼」。我們把這種態度叫做「存而不論」:另一個世界可能存在,但我沒有任何能力與證據足以證實或否定這種存在,因此我不夠資格跟你辯論說有或沒有。 ● 當末期病人躁動不安而拉緊床單,看到一些幻影或說出奇怪的話,這可能是「瀕死症狀」,但也可能是「臨死覺知」。以我在心蓮病房的照顧經驗,我把它分為三類:第一種是最高段的,能「自知時至

」,病人會主動告訴家屬或醫護人員,自己還有幾天或某月某日將會死亡,而且真的鐵口直斷。我經常提醒自己,修行功力不能只看表面,要知道有些人深藏不露、莫測高深。 第二種病人則「若有所見」,看見更高的主宰,或已經往生的親友來看他或說要帶他走,沒有多久就死了。看到阿彌陀佛、觀世音菩薩、耶穌基督、聖母瑪利亞等要來帶病人走的,不勝枚舉。 有次,我假日在安寧病房值班,一位病人的女兒說:「許醫師,我爸爸說他看見老朋友要來帶他走。」我問:「那個老朋友還在不在?」她說:「不知道,很久沒聯絡了。」他們去打聽後才知道,原來那個老朋友已經死了。這是對家屬做「瀕死衛教」的最佳時機,知道親人死後在另一個世界有

朋友陪伴,至少有些心理安慰。 第三種病人是「若有自覺」。生命最後幾天吵著說「我要回家」,回到家有時病情會稍微好轉,就是一般人常說的「迴光返照」,時候一到就永別。特別是老人家,習俗上要留一口氣回家,可能身體到臨終階段會發出某種訊息,讓病人覺得該回家了。 以上都是「臨死覺知」的現象。 這並非怪力亂神或危言聳聽,美國也有「臨死覺知」的例證。我十年前寫過〈最恐怖的是看不見、聽不到、又不能談論的死亡〉一文,為《最後的擁抱──來自資深安寧護士、撫慰病患和家屬的溫暖叮嚀》(野人文化出版)推薦,作者是美國的安寧護理師瑪姬.克拉蘭、派翠西亞.克莉,早年是正中書局出版的《最後的禮物》。

我期待有更多本土「臨死覺知」與「靈性陪伴」的著作,畢竟台灣的病人臨終時,不會看到美國人看到的「東西」,當然也不會死得像美國人一樣。我們不能總是看著外國人的死法,來幻想自己將來必然的死亡情境。張明志醫師這本《死亡癱瘓一切的知識──臨終前的靈性照護》,正是極少數台灣本土化「臨死覺知」與「靈性陪伴」的紀錄,值得安寧療護工作人員、安寧志工,以及未來必然會成為家屬與末期病人的我們閱讀參考。 靠近死亡,我能做什麼呢? 黃軒 一個人一生中的最後幾天,可以稱為末期時期或瀕死階段。 每個人的死亡經歷不盡相同,可能很難知道一個人會在何時到達生命的最後幾天,但仍有一些常見的跡象,可以幫助您

跟瀕死者,好好地說話。這時可以進行最後的溝通,或者,宗教儀式、靈性懇談,也是圍繞在即將死亡的人身邊的方式。 一個人即使患有絕症已有一段時間,到達生命的最後幾天,也會恐懼和焦慮。即使有了信仰,對於死亡也未必就有勇氣,我在臨床上看過太多太多人,有僧侶、有宗教師的滿滿祝福,依然有著滿滿的疑慮。因此,和病人及對他們重要的人,一起談論所發生的任何事情也很重要。 ● 我在臨床工作中,看到很多家屬在病患生命最後時刻,都會失去和病人說話的勇氣,真的太可惜了。在死亡到來之前,大家都當有勇氣在生命即將消失殆盡的路上,進行心靈的對話。但現實情況常常不是如此。 「小孩子不懂,等下見到阿

嬤,不要亂說話……」我曾聽到一位單親母親這樣交待她的孩子,當時她的孩子大學二年級。五年後,我遇到一個燒炭自殺的年輕銷售員,一氧化碳中毒,在我的加護病房接受治療。後來才知道,原來他就是之前那位大二學生。 當年媽媽禁止他向阿嬤「亂說話」,他只能默默地,眼睜睜看著一手撫養他長大的阿嬤往生。從此以後,他耿耿於懷、鬱鬱不樂,覺得自己已經長大,卻無能為力,無法在阿嬤生命的最後說愛她。於是,他憂鬱症加重,選擇了自殺。他想要去找阿嬤,跟她說抱歉。 我們平常都愛說話,但在一個人生命的最後,身為家人卻都不知道怎麼說了。甚至還期待,最好可以不要面對末期病人,說什麼道別、道謝、道歉、道愛的話。但同時,

卻又期待末期患者能對家人道別、道謝、道歉、道愛。我稱之為「家屬在生命最後的自私」。 其實,在病人生命的最後階段,家人也當向這位至愛的家人道別、道謝、道歉、道愛才對。刻意阻撓其他家人道別、道謝、道歉、道愛,可視為相當不仁道。這位年輕人選擇了激烈的手段,只因失去至愛的阿嬤時,自己連最後一句話也不能說。 ● 幾乎在瀕死邊緣的人,常常問我一個問題:「我還能活多久?」 其實,醫師並不能預測末期病人會在什麼時候往生。也許我們會說幾週、幾天或幾小時,例如當某人的病情每週不斷惡化,我們預測可能還剩幾個星期,而當病情一天比一天惡化,那麼病人的生命可能還剩幾天。但是每個人都不一樣。

有個末期病人,我們預估他的生命只剩下三個月,結果他半年後還活著。 面對死亡,我們幾乎很難做出任何具體的預測,說一個人將可以再活多久。有時預測失靈,可能還會給病人帶來極大的痛苦。我那位活超過六個月的病人,當末期疾病被拉長超過六個月,他和家屬沒有一個人能諒解,他們認為我在延長病人的痛苦。 所以,我後來發現,對於死亡將近的人,我們不一定需要回答「你還能活多久」。因為身體是他們自己的,他們最知道自己日漸消失的體力還剩餘多少。這時,更重要的是協助病人和家屬去探索他們內心的擔憂,甚至死前的願望,藉此鼓勵末期病人跟重要的人共度最後的美好時光。往往有些病人和家屬會在這時悲喜情緒反反覆覆,而有些

人,還會一直想著去哪裡玩呢。 所以,我鼓勵大家為臨終者做最好的安排。這麼做,在病人往生後,家屬仍會有滿滿的祝福和安慰,因為在病人的生命最後一哩路,大家都有真情流露地陪伴病人。 ● 醫生是人類,不是神類。醫學不是全部的科學,而科學,也只是浩浩學海中的一門小小哲學。我很感動張明志醫師在專業的行醫道路上,也謙恭修行於佛學,而我身為佛子一名,也願為佛祖慈悲喜捨,守護病人生命的最後一哩路。願眾生離苦得樂。 再版自序 知生、也知死的人生哲學 科學總是有

盡頭的,可知論常會遇到無法解釋的情境。從醫者的角色成為病患最貼近的送行者,最為困擾的事情之一,包括所謂的「靈性干擾」。所以,即便本書已絕版多年,仍有值得再探討的議題。例如:如何鼓勵臨終者及家屬正面看待?如何利用醫學(科學)、心理學、哲學、宗教得到啟發,轉化煩惱為菩提?又,其他教友、蓮友如何從別人的往生過程與經驗中,自覺、覺他,進而覺行圓滿?或可說是中陰身的經驗分享。 本書自二○○八年出版(原名為《癌症病房沒告訴你的事》)後,多數讀者關切的議題是「靈性困擾」──什麼樣的人比較會發生?它的意義為何?可有解決的方法? 眾所知道,印度的德雷莎修女於西元一九九七年過世,她於一九七九年獲得

諾貝爾獎和平獎,全部捐給修女會,但是生前她承認她的靈魂中有很多衝突。她對上帝深切渴望,卻不為上帝接受以致成了痛苦。(維基百科) 她認為她是黑暗的聖人,過世前數個月醫師報告有睡不著及譫妄的困擾,醫學上無法解釋,最後接受天主教神父很罕用的驅魔儀式而得到平靜。修女在最後的日子裡常常胸口疼痛、呼吸困難,死於心臟驟停。《楞嚴經》卷八言:「一切世間生死相續,生從順習,死從變流,臨命終時,未捨煖觸……死逆生順,二習相交。」一生善惡行徑,頓時乍現。 「自我覺知來生的審判與去處」,這是所謂靈性干擾,臨終之人特別於常人之處,心靈上的壓抑與昇華就是兩習(習性)相交。也可以視為臨終之人也有自卑與超越的

情結。譫妄也是臨終者死前之最後呼喊,希望藉此得到救贖。 這本增修版,增加了〈靈性困擾之初探〉以及〈從《楞伽經》談解脫〉,完成知生、也知死的人生哲學。希望可以補強另一本著作《隨時放得下的功課》有所不足之處,同時,拋出此議題與從事臨終關懷者分享經驗。也很感謝聯合報系寶瓶文化總編輯朱亞君女士促成此書之增修再出版。 病人需要的,是安定的力量 胸痛、呼吸困難、幻覺、幻聽、發燒、做惡夢,看到過世的親人、長輩、朋友……這些並非單純的身心症,也不是自己疑神疑鬼的心理,而是真正「精神上的困擾」。 這些奇怪的症狀應該在很多臨終病人的身上都出現過,只因為病人沒有提出主訴而往往被忽略,臨床工作者也很難做盛行

率的調查。重要的是,這些困擾代表什麼意義?是否需積極處理?或許,用傾聽及同理心就可以了。 其實病人或許很需要被了解,但因缺乏有效的溝通或處理方法,最後病患隱藏其情緒,代之而來的是極深度的憂鬱,甚至閉目不說話或不進食。當然不久之後,一般是兩星期左右,病患逐漸衰弱,比平常預計的存活期再更短一點的時間內往生,也就是有些病人到此是完全沒有求生意志的。 相反地,有另一部分病人會恐慌地希望醫師常常去看他們,甚至幾乎快昏迷的病人也會醒來。他們雖不理會家屬,但對主治醫師的到來卻顯得很期待與安心。有些是對醫師表示信賴與寄託,因為他們不一定想會見親人,卻很關心醫師有沒有去看他們。 他們並非想繼續接受新的治療,而是

對醫師的信賴,讓他們覺得人生的最後一程不至於太孤獨,因為可以從醫師那兒得到一股穩定的力量,成為在茫茫大海中的一盞燈,知道最後的方向。 很有趣的是,不論奇怪的症狀為何,病人將他們最後一段生命交給醫師後,對醫師的信賴將成為一股安定的力量,不再那麼恐慌。若能轉換這股堅定的力量,讓病患能夠「一路好走」,那是醫師能為病患所做最好的服務。病人往往會比家屬更可以感受到這一分真誠與溫暖。 但諷刺的是,家屬往往看不到這點(當然,達觀的家屬還是可以感受到)。若抱持「能活著最好,死亡是失敗」的態度來看臨終這件事,醫師想幫助病患開導最後一程,將被視為不夠專業、能力不足,他們不捨得親人的離去,所以將整件事看成不幸的事,

更談不上功德圓滿,甚至有醫病溝通不良的事情發生。但到底誰來評斷病人已病入膏肓、順利走完人生全程是正確的、無怨無悔的,或是,只是失敗的託詞,或是無言的結局?

婆婆過世習俗進入發燒排行的影片

⭐當紅女星丁小芹成通緝犯?👉http://yt1.piee.pw/39ydns

⭐英國王妃痛失第二胎👉http://yt1.piee.pw/3a7a8b

▶55歲吳淡如不忍了回嗆整形!👉http://yt1.piee.pw/39ynll

▶女藝人癌末託孤公開遺書👉http://yt1.piee.pw/38blrh

【李艷秋爆出驚人家醜?】👉http://yt1.piee.pw/39n75m

⭐55歲吳淡如不想忍了回應整形!👉http://yt1.piee.pw/39ynll

⭐余苑綺癌末託孤惹哭所有人👉http://yt1.piee.pw/38blrh

▶24歲妙齡正妹淪街友震撼世人👉http://yt1.piee.pw/38xtqr

▶33歲想拚第六胎驚呆全場!👉http://yt1.piee.pw/387232

分段重點

00:00 來賓介紹

01:06 生女兒不讓稟告祖先?被祖先教訓!

14:07 祖先顯靈?真有這回事?

22:40 晨昏必跟祖先請安?賣房也要擲茭請示?

28:00 看著兒子,就像看著過世的冬瓜哥!

33:16 帶幼兒到墓地?這個時間點才行!

37:49 婆婆過世後,媳婦索性都不拜祖先了

40:39 不拜祖先了,能請祂們搬走嗎?

47:28 把祖先牌位當回收物處理掉?

55:03 家庭出狀況!原來是祖先跟神明牌位搶位置?

1:00:22 媳婦不能回娘家祭祖?只生女兒怎麼辦?

1:03:57 祖先牌位胡亂寫,家裡非病及苦?

每周二到周六凌晨12點半準時上傳最新節目!

支持正版,尊重版權請訂閱【新聞挖挖哇】

官方 Youtube 頻道喲!

臉書請搜尋【新聞挖挖哇粉絲團】

http://www.facebook.com/newswawawa

#新聞挖挖哇#神主牌#小冬瓜#祭祖#拜祖先#婆婆#媳婦#鄭弘儀#新聞挖挖哇2020

草仔粿:從墓粿到伴手禮的消費文化研究

為了解決婆婆過世習俗 的問題,作者孫婉慈 這樣論述:

草仔粿,又稱艾粄、鼠麴粿,是中國稻米文化的一種米食加工製品。臺灣閩客族群過去常將草仔粿當作是清明節祭拜祖先時的重要供品,用以表達對已逝親人的思念,並祈求其保佑在世後代子孫平安健康。如今草仔粿已從過去祭拜祖先的「墓粿」轉變成消費市場常見具綠色外觀、圓形及銅板價的市井小民小吃;尤有甚者,亦在伴手禮文化推動下被塑造成創意禮盒的精品。同樣是草仔粿,何以時代不同造成如此大的認知差異呢?而傳統與創新間是否又有著相得益彰的微妙關係?以及草仔粿在各時代是否被賦予豐富的社會意涵?至今有關草仔粿的學術研究,多屬觀光、食品加工、生活應用科學、語文學、營養學等領域,關注不同時代的消費現象、認知,仍甚缺乏。因此,本研

究透過歷史文獻、當代社會論述分析與參與觀察、深度訪談,試圖描繪草仔粿從光復前至當代社會消費所象徵的意義。研究發現,光復前草仔粿主要做為祭祖供品,具有一種銜接在世與過世親屬間歷時限的孝親表達意義。光復後,除作為墓粿外,草仔粿更普遍以街食小吃出現於傳統市場,呈現一種俗民化的消費現象。及至二十一世紀初的今天,草仔粿在觀光老街、廚藝教室及時尚禮品中儼然成為創新伴手禮,藉由文化的可建構性,使傳統美食利用創新手法重新獲得重視。草仔粿是「傳統的創新」,也是「創新的傳統」,期盼本研究對傳統食物消費認知變遷的研究,能為其他傳統食物創新可能之道,提供歷史向度的消費文化見解。

大地之子(《白色巨塔》作者山崎豐子強烈控訴國家機器的揭弊之作.上中下三冊不分售)

為了解決婆婆過世習俗 的問題,作者山崎豐子 這樣論述:

「《大地之子》,是我畢生不可能再挑戰第二次的作品。」 《白色巨塔》作者山崎豐子賭上作家性命、強烈控訴國家機器的揭弊之作 一個人的選擇,兩個民族的命運。 深入中國三年 採訪一千人 耗時八年 問世30年 無人能望其項背的憤怒之作 忠實呈現中國改革開放前的黑暗與動盪 深究二戰最令人心酸的「戰爭孤兒」議題 ▍獲中國已故總書記胡耀邦強烈支持,寫出中國真實樣貌的小說 如果沒有已故胡耀邦總書記對我這一介日本作家的理解及決斷,是絕對不可能對中國這個祕密主義、封閉國家的國家機關及外國人未開放地區的農村、勞改所進行採訪的。 我從一九八四年開始採訪,然而眼前的障壁既高又險,就在我不得已決心放棄時,

得以會見了胡耀邦總書記。我說明我採訪的經緯,總書記鼓勵我說「這是我國官僚主義的缺點。我一定會要底下改進,所以即使得花上十年,妳也應該把它寫出來。不必把中國描寫得多美麗,把中國的缺點和黑暗面全寫出來也沒關係。如果那就是真實樣貌,就能為真正的中日友好做出貢獻」,並答應協助我採訪。 ──山崎豐子 《白色巨塔》作者 名列日本戰後十大女作家 社會派小說巨匠 菊池寬獎、每日出版文化獎特別獎、直木獎得主 集畢生大成作品 ▍重量榮耀 文藝春秋讀者獎獲獎作品 NHK電視台慶祝開台70周年,斥資 25億日圓改編電視劇 蒙地卡羅電視展「最佳電視作品大獎」 ▍名家一致讚譽 歷史學者、政治評論家|胡忠

信 作家|胡晴舫 作家|茂呂美耶 評論家|南方朔 媒體人|夏珍 媒體人|張鐵志 作家‧總幹事|黃國華 作家|楊照 ──鄭重推薦 山崎豐子是二十世紀日本文豪榜上唯一女性。她以罕見的能量與勇氣,不斷挑選最困難的時代題材,處理社會現實,絕不避重就輕。在《大地之子》小說裡,她勇敢面對日本二戰的爭議以及歷史遺產,直逼日本靈魂的陰暗面,跳脫狹隘的國族偏見,忠實寫下戰爭的殘酷與國家機器對人民的傷害,而當狂風刮起,個體如何求生存,繼續挺立,做出清明的道德抉擇。山崎豐子展現了小說巨匠的高超技藝,以筆尖精密刺繡一幅壯闊大時代畫作,又一本用生命拚出來的巨著,宛如咬破自己指頭,以血成書。──胡晴舫(作家) 這不只

是救贖還有理解,在她面前只有「人」才是最重要的。 山崎在嚴厲批判戰爭的同時,還是給了我們尤可信賴的人性,讓我們因為悲嘆而流的淚還是溫暖的。──夏珍(媒體人) 等了幾十年我終於盼到山崎豐子諸多作品中最讓我期待的這本書,但卻也傳來她過世的惡耗,仔細地拜讀這本巨作也算是對山崎豐子的致敬吧!──黃國華(作家‧總幹事) ▍戰爭結束之後,那些餘生背負原罪的人── 國家拋棄他,家人也離開了他, 從戰場生還後,「命運」也將遺棄他嗎? 一個遭國家拋棄的孤兒 終其一生無法免除的重擔。 「原罪」是他唯一的名字。 ************ 遺棄了自己的祖國竟成為

沉重枷鎖…… ************ 二戰期間,日本政府號召大批農民組成「開拓團」至中國東北開墾荒地。戰敗之後,開拓團卻遭政府放棄,只能自生自滅。當時七歲的松本勝男與妹妹敦子失去了家人,僥倖存活,兩人各自為中國人收養後,就此失聯。 勝男改名為「陸一心」。從小在中國長大的他,認定養父陸德志為唯一父親,即便早就自認為中國人,成長過程中還是擺脫不了「日本鬼子」的蔑稱,文化大革命時期更被冠上日本間諜的罪名。陸一心偶爾會想起離散的父母與妹妹,嘗試了解自己的原生家庭與文化,但是在恐怖的政治氣氛下,只能偷偷地學習日語。當然他忘不了早已失去聯繫的養父母。 遭祖國放棄,現今又飽受鄙視的陸一心,從今

以後,在無盡的牢獄生活裡,不知道還要遭受多少凌辱。他作夢也沒想到,有一天,自己還能收到父親的來信,這讓他的內心重新燃起了一絲希望…… ************ 十年前,因為與生俱來的「身分」而遭流放, 十年後,同樣的「身分」將他推上關鍵地位…… ************ 文化大革命結束之後,中日兩國結束敵對關係,恢復邦交,攜手於上海興建中國第一座現代化鋼鐵廠。歷經勞改多年,回到北京成家立業的陸一心,因熟諳日文而獲派參與建設鋼鐵廠的重要工程。沒想到,竟與學生時代因「身分」問題而離開他的女子重逢。面對昔日的心結,陸一心的身分與權力地位再度受到挑戰!而在赴日參訪考察的旅程中,一首熟

悉的歌曲、山頭覆著白雪的富士山,像是在他心中投下一顆回憶之石,激起無限漣漪…… 曾經參加東北「開拓團」的松本耕次,日本戰敗後輾轉返回祖國,家人全數死於中國,令他餘生心懷愧疚。中日恢復邦交之後,松本耕次聽聞當年的「戰爭孤兒」陸續回到日本,內心重燃一絲希望。他參加了尋找日本「戰爭孤兒」的活動,才發現他的兒子勝男和女兒敦子可能還活在世上。他萬萬沒有想到,這次與中國鋼鐵廠建設工程的會議上,即將見到自己的兒子…… ************ 鬥爭不斷、算計無數,沒有根的人生宛若浮萍般飄零, 重返祖國,也是抉擇的開始…… ************ 當年與哥哥分離之後,敦子被當成童養媳

賣掉、在農村長大,因為身分問題,始終是個「異鄉人」,從未得到國家的認同,也無法享有丈夫與婆婆的平等對待。只有紅色護身符為她尋覓到真正的親人。然而,即使是闊別了三十多年的重逢,也不代表從此能得到幸福…… 一直猶豫是否尋覓親生父親的陸一心,既感謝賭上性命為自己洗刷冤屈的養父,但也無法忘懷自己的出生根源。一邊是撫養他成人、卻是永遠讓人因「身分認同」而不安的生活環境,另一邊則是斷不了的血緣關係,「日本鬼子」是永遠烙印於心的名號,陸一心一生屈辱和榮耀,都因它而來。 流落異鄉的兩人,一生命運多舛,注定不能安寧。在海闊天空之前,他們必須面對一個重要的抉擇…… ▍她的小說,是善惡交織的華麗人間劇場──

日本社會派小說巨匠山崎豐子跨世紀回歸 為了理解人,所以她寫小說── 與松本清張、水上勉齊名的社會派小說巨匠山崎豐子,自認寫小說,是為了探究人心。她想知道面對社會或企業等群體壓力,人心將如何因應、如何對抗。山崎豐子說:小說的首要元素,永遠是人。 為了寫小說,她這樣做── 山崎豐子以刑警般鍥而不捨的「徹底取材」,為每一部小說做研究。她採訪手術現場、研讀法律專書、執著於常人無法想像的職業細節、暫居中國東北與蒙古偏僻農村。身負新聞記者的使命感與社會責任,寫的雖是「虛構」的小說,試圖回應的卻是「現實」的社會。 為什麼我們一再重讀山崎豐子? 她是二十世紀日本最風靡人心的作家之一,其作品也是影視界一再

挑戰改編的經典。她善於將角色放入醫療體系、大型商社、傳統企業等不同的群體中,直到二十一世紀的今日,她的小說讀來仍然宛如手術刀劃開皮膚一般,為我們真實展露出人之所以為「人」,其高貴、貪婪、理想、軟弱的真正面貌。 /山崎豐子跨世紀回歸五部經典/ 為了犀利剖切醫療現場黑暗真相, 她寫下二十世紀最風靡人心的經典巨作《白色巨塔》── 山崎豐子最具代表性、最暢銷的經典傑作,曾經六度影像化,分別由各時代最傑出的編導與演員精湛詮釋。小說以兩位不同價值觀的醫師為主角,呈現大學醫院裡矛盾複雜的權力實況,問世近一甲子,仍讓人深感醫療界與學界的深不可測,令人震顫不已。 為了探討二戰後的「戰爭孤兒」, 她寫下耗時

八年完成的《大地之子》── 本書獲中國共產黨前任總書記胡耀邦支持,山崎豐子自稱「賭上作家性命」,深入中國三年,親下勞改農村,採訪超過一千位受訪者,耗時八年完成。以現代中國為背景,探討戰後「戰爭孤兒」主題,是後人難以望其項背之作。 為了捕捉家族企業內部鬥爭人心樣貌, 她寫下大阪絢爛商場風格代表作《女系家族》── 出身大阪的山崎豐子是咸認最能捕捉大阪華麗商賈氣氛的作家。本書描寫關西地區以女系發展家族企業的習俗,寫作前,作者事先研讀了一年三個月的相關法律知識,以便將法學理論與法律用語巧妙融入故事。小說中為爭奪家產引發的仇恨與鬥爭,被作者稱為「現代怪談」。 為了描寫大阪船廠商人搏命於商場的情狀,

她寫下一鳴驚人出道作《暖簾》── 《暖簾》以大阪昆布商人為主人翁,是山崎豐子叫好叫座的出道作,甫出版便獲改編為電影、電視劇,這部小說也為她奠定了日後寫家族傳統企業,大型商社小說的重要特色。 為了寫叱吒風雲的商場女英豪, 她寫下改編自吉本興業創辦人吉本勢真實故事的《花暖簾》── 吉本興業素為日本娛樂界第一軍團,本書以吉本興業創始人吉本勢真實故事為藍圖,描寫一位米店千金嫁入船場和服店,從平凡的家庭主婦,經營曲藝場的故事。山崎豐子寫作這部小說後,正式辭去記者工作,成為專職作家。

重返水底寮:兩代女性生命圖像的複調疊加

為了解決婆婆過世習俗 的問題,作者蔡欣齡 這樣論述:

本論文以追溯原住民身分為動機,透過書寫母親陳好的生命圖像,藉著探問「我如何知道我可能是誰」而描述文化的運行,並以複調的手法、括弧的註記方式,呈現作者對報導人敘說內容的補述、作者以書寫者姿態的反思或想像等。「重返水底寮」是母親每年回娘家的儀式,也是作者追溯原住民身分的動向。作者將原住民身分辨識視為開放且未完成的歷程,時刻透過與他人互動而有所變化,如此一來,作者內心感受的更迭、報導人回憶敘說的反覆不確定性等研究現象便成為描繪材料。作者以複調手法描繪母親生命圖像的過程中,意外發現自己與母親的命運多所疊加,例如出生家庭對其性別的失望、是否將之送養的抉擇、自身受到他人指認為原住民等。全篇論文的括弧

逐漸變少,這也意味作者(我)漸漸從括弧裡走出來,兩代女性從過往的交錯到當下的交疊,生命圖像從長篇敘事的建構到訪談對話的呈現,直至作者帶領讀者親臨田野現場的細碎瑣語,追溯原住民身分的動機猶似一把秘密花園的鑰匙,開啟如同走進迷宮般的探尋過程,企圖交由上一代身分的澄清,來證明話語所指認的原住民身分。這一切終究徒然,於是作者在原漢的意象交疊中以自己的方式安置自身。

想知道婆婆過世習俗更多一定要看下面主題

婆婆過世習俗的網路口碑排行榜

-

#1.改變一生的一句話: 當代百位名家 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

在我先生到我家相親後一個月,依習俗我隨著幾位長輩前往男家「看門風」。那時我心情緊張,加上他病重須多休息,没有多談便告辭。過了幾個月,他就過世了。 於 books.google.com.tw -

#2.原创婆婆去世,儿媳妇要注意哪些习俗,哪些是儿媳妇份内的事?

还有一种特殊情况,那就是婆婆去世时,儿媳妇怀有身孕,按民俗习俗,这种人是不能靠近亡者,据说是孕妇会淤坏亡者。作为亡去的老人已是什么也不知道了 ... 於 www.sohu.com -

#3.青春不是突然就叛逆: 校園心理師第一手觀察,看懂青少年憂鬱、難相處、無法溝通背後的求救訊號

死亡也是一樣的道理,例如,婆婆過世後,丈夫仍堅持婆婆留下的某些習俗或觀念,而且死者為大,生者永遠沒有與死者溝通思辨的機會,婆婆的靈魂仍留在妻子與丈夫的三角關係當中 ... 於 books.google.com.tw -

#4.喪禮習俗媳婦

Q:尚未對年(甚至尚未百日) 農曆春節,女兒可否回娘家? · 出殯習俗- 阿部的殯葬筆記本- 痞客邦 · 婚丧嫁娶的礼仪是怎么来的? - 知乎 · 婆婆過世媳婦要做什麼 ... 於 th.i-cremation.net -

#5.媳婦在喪葬禮俗中的角色與心路歷程 - 南華大學

統喪葬禮俗中的矛盾性:. 「那為什麼不是叫兒子哭呀?我跟她(婆婆)又沒有血. 緣關係呀,可是兒子都是在這個之外,什麼都是媳婦. 要哭,我真的覺得好奇怪的一種習俗喔! 於 libap.nhu.edu.tw -

#6.婆婆老去,兒媳婦要注意哪些習俗,在家庭之中充當什麼樣角色?

大件的東西一般由兒子準備,那就是壽材(棺材),兒媳婦要準備的是婆婆去世時身上要穿的衣裳和蓋的被子,俗稱壽服,包括衣服、鞋帽、壽被等。這類東西按 ... 於 ppfocus.com -

#7.服喪期間與娘家的影響 - 星閣室內裝修設計的部落格

最近友人問到,做女兒的在夫家有喪事服孝期間,是否可回娘家? 傳統民間習俗上,夫家的公公或婆婆往生,當媳婦的於居喪帶孝期間是不能回娘家省親的。 於 designchen88.pixnet.net -

#8.婆婆過世習俗的價格和推薦,YOUTUBE、PTT和顧問們這樣回答

關於婆婆過世習俗在[閒聊] 婆家的喪禮-禮俗上怎樣才不失禮? - marriage - PTT情感... 的評價; 關於婆婆過世習俗在公公過世娘家要包多少的推薦評價,BABYHOME、PTT和媽咪... 於 love.mediatagtw.com -

#9.父親去世婆家沒人去,婆婆去世了,娘家人不來可以嗎? - 壹讀

十里不同風,百里不同俗。不了解是當地的世俗文化,最好入鄉隨俗,否則會鬧出很多的笑話,成為茶餘飯後的笑柄。尤其對於弔孝的習俗來說,是非常有講究 ... 於 read01.com -

#10.喪禮習俗媳婦

2. 長輩去世,出殯時那些親人要穿著孝服呢? 包括去世者的配偶、兒女、媳婦、女婿及內外孫, ...看板marriage 的評價; 婆婆過世媳婦要做什麼在 ... 於 ga.seprams.org -

#11.【喪假常見問答】幾等親內可請喪假?最多可請幾天?可分開請 ...

親人過世而需要向公司申請假期,藉此整理情緒並安排後事, ... 基準法》及〈勞工請假規則〉均未詳細規範勞工喪假的申請期限,民間習俗一般治喪過程不 ... 於 vip.104.com.tw -

#12.開喜婆婆過世

而家人親人去世、親戚過世禁忌有 。 · 梦见和婆婆吵架,预示着婆媳关系会很融洽。 开喜婆婆食品有限公司成立于2020年09月02日 ... 於 im.bidgear.net -

#13.夫家喪事禁回娘家?人妻看行事曆心冷 - Yahoo奇摩新聞

(示意圖/資料照)生活中心/游雅嵐報導夫家有親人過世,初二就不能回 ... 跟那邊親戚介不介意吧」、「我媽媽是因為我爸爸過世不回娘家,因為習俗! 於 tw.tech.yahoo.com -

#14.喪禮習俗媳婦

我们现行的婚丧嫁娶等很多礼仪习俗,都由周公修。 不.全台葬儀社評價,喪事娘家要準備什麼,喪事娘家棉被,喪禮習俗女兒,夫家喪事娘家,婆婆過世 ... 於 mw.nufoku.co.uk -

#15.公公過世禁忌 - 龍大昌精密工業有限公司

公公過世禁忌 ... 其他事情都是我老公和他哥ˋ婆婆在處理.沒有其他親友幫忙. 雖然婆婆平時禮數蠻多的.但是當初也不曾提起~ 娘家就去捻香+包了一個白包(原作者於重新習俗講究, ... 於 yxofezu.studiolegalelamonaca.it -

#16.眼淚不能滴到亡者身上、父母過世不能剪指甲…喪禮7大習俗禁忌

蓋棺之前太太帶著一雙年幼兒女站在棺木旁,淚流滿面看著丈夫的遺容。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知她輕撫著丈夫安詳的臉龐,泣不成聲;此時工作人員 ... 於 www.storm.mg -

#17.新婚首日被婆婆叫起來掃地她掃出近「4000現金」笑開懷

中國地大物博,各省城鎮皆有自己的特殊習俗。江蘇省連雲港市1名凡姓女子日前完成婚姻大事,沒想到隔天馬上被婆家叫起來掃地,但她卻並不生氣, ... 於 www.ctwant.com -

#18.喪禮習俗媳婦

親人去世後100天內千 ...自往生者過世的農曆日期計算隔年的同一日為對年。 婆婆的娘家的喪事,就是你老公外婆或舅舅 .. 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#19.公公過世禁忌 - itotf.net

眼淚不能滴到亡者身上、父母過世不能剪指甲…喪禮7大習俗禁忌 · 家里老人去世头七内的禁忌,头七哭丧怎么哭?_鬼谷子算命网 · 公公半年前去世了,婆婆要来我家住 ... 於 qa.itotf.net -

#20.婆婆剛過世,媳婦該做什麼(急) - BabyHome親子討論區

早上在加護病房過世,現在聽老公說在殯儀館,婆婆家目前有家人在整理,我是全職媽媽帶兩歲小孩,娘家不在同縣市,沒有人可以幫我帶小孩,目前我該做 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#21.公公過世禁忌 - Six Sigma, Inc.

愛樂比 3、亲人去世头七内男女不能同房,男女之间的房事属于不洁净之事,。 我公公婆婆的房子现在有公公婆婆和小姑子母子一起住着。 最好逗留的时间越短越好 ... 於 cw.6sigmainc.org -

#22.婆婆去世,兒媳婦要注意哪些習俗,哪些是兒媳婦份內的事?

一、在靈堂上你要儘量穿黑色衣褲,再不濟也是個素色,切忌大紅大綠、描眉畫眼。 · 二、在靈堂上,做兒媳婦的儘量不要出謀劃策、指手畫腳,把事情都交給老公 ... 於 www.juduo.cc -

#23.喪禮習俗媳婦

公公過世禁忌 · 婆婆老去,兒媳婦要注意哪些習俗,在家庭之中充當什麼樣角色? · 喪禮習俗-民間習俗 · 丧礼的习俗以及禁忌- 到喜啦 · 出殯習俗- 阿部的殯葬筆記本 ... 於 sv.dobrabet.net -

#24.夫家喪事遇過年期間,老婆可以回娘家嗎?會不會帶喪有晦氣?

... 問,夫家有親人過世,過年期間守孝,那他能不能回娘家的文,我們來看看網友回什麼吧! ... 最好問一下娘家意見」、「我媽媽是因為我爸爸過世不回娘家,因為習俗! 於 www.twchujin.com -

#25.喪禮習俗媳婦

不.全台葬儀社評價,喪事娘家要準備什麼,喪事娘家棉被,喪禮習俗女兒,夫家喪事娘家,婆婆過世媳婦, ... 於 bi.theonlyone.org -

#26.為什麼夫家親人因故往生,當老婆要基於習俗過年初二不能回 ...

「若聽說是對娘家不好的,我就不會做;但若是對另一邊不好當,就…」 「我去年初二婆婆過世,我爸爸媽媽完全沒有提過我不能回家,想回去就回去 ... 於 www.bc3ts.com -

#27.白包要包多少? 2023奠儀金額行情、白包寫法、禁忌一次搞懂

表示弔念的方式有很多種,可以送一點實用的小禮物給喪家或者是給喪家奠儀,奠儀也就是所謂的白包。許多人在出席喪葬儀式之前常有白包應該包多少錢、該 ... 於 www.money101.com.tw -

#28.開喜婆婆過世

親人去世後100天內千 。 雖然人們不願意談論死亡,但畢竟生老病死是誰也躲不過,所以是必須要了解一下喪葬習俗禁忌,以便避開禁忌 ... 於 co.3wanbo.org -

#29.過世時間. 人生苦短憶婆婆

最後一面禁忌. 民間習俗問與答. 死亡的時間也很有講究,台灣民間禁忌人在晚飯後斷氣,早晨離世最佳,這個說法是要為子孫後代留三頓飯,俗稱」 留三 ... 於 rch.lacuevadelbarbero.es -

#30.結婚吧一站式婚禮服務平台| 不找最貴,只找最對!

結婚吧線上婚禮籌備平台擁有全台最多婚禮店家,超過6千家婚禮服務、10萬筆真實評價。這裡有拍婚紗、婚攝、新秘、婚宴場地、婚宴會館、婚禮小物、婚禮主持、婚禮企劃、 ... 於 www.marry.com.tw -

#31.公公過世

公公卻在去年過世了,家裡剩下他們和一名照顧和陪伴婆婆的外勞。 ... 不過那是我第一次聽到這個習俗. ... 家人過世辦喪事禁忌有哪些? 於 ibuqaxob.vlafloor-beton.cz -

#32.外公病逝...婆婆不讓送終她怨:嫁到禁忌一堆的家 習俗 婆家 ...

台灣傳統習俗多,就有一名媽媽在網路上抱怨,自己的外公過世,身為後輩子孫的她理應要去送外公最後一程,不過婆婆卻拒絕她,要她在家顧小孩, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#33.公公過世禁忌

公公去世媳妇有什么注意忌讳的- 百度知道 · 媳婦在喪葬禮俗中的角色與心路歷程- 南華大學 · 丈夫死后妻子注意什么(妻子去世丈夫禁忌)-科凝网 · 婆婆過世習俗 ... 於 gn.chaibin.net -

#34.公公過世禁忌

婆婆過世習俗 、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT、社群 · 親人往生後禁忌有哪些? · 第9節課》許瑋甯、陳昊森床戲唯美撒糖下秒「姐弟」身世之謎。 · 亲人去世后 ... 於 va.lanternhealth.uk -

#35.老字號的故事 - 第 109 頁 - Google 圖書結果

黃笞陳桂月說,婆婆黃鍾梅妹十六歲嫁進黃家'原先跟著婆婆黃陳順妹做壽衣補貼家用' ... 後來接觸多了'從婆婆口中得知壽衣雖然是人過世後穿的衣服'但是依習俗在父母過六十 ... 於 books.google.com.tw -

#36.服喪期間注意事項@ 阿部的殯葬筆記本 - 健康跟著走

參考資訊; 婆婆過世習俗 · 婆婆過世可以回娘家嗎 ... 之前我老公的爺爺過世~我公公也是說不能回娘家,怕把不好的帶回去,但是我媽說 ... ,朋友母親過世,如果不送花籃, ... 於 info.todohealth.com -

#37.外公往生了…婆婆不讓她奔喪「妳去也沒用」 - 東森新聞

一名網友抱怨,外公日前早上因病去世,她想到殯儀館陪著著外公,想不到卻遭到婆婆拒絕,要她在家顧小孩,讓網友難過表示,「為什麼要嫁到一個禁忌一大 ... 於 news.ebc.net.tw -

#38.悲傷只能走過不能跳過:告別事、告別式,師娘呂古萍眼中的人生大事

有些地方的傳統習俗,除靈桌會進行一個「龍虎鬥」的儀式。需要各一位屬龍與屬虎的親戚或 ... 以這個例子來說,過世的若是婆婆,那外家即為婆婆的娘家。若過世的是公公, ... 於 books.google.com.tw -

#39.公公過世禁忌

婆婆 去世之后儿媳妇在穿着方面有一定禁忌。 台北翡翠水庫管理局 爷爷殁于2014年5月8日晚上9点49。那么家里老。 饲养老公公有哪些禁忌关于饲养 ... 於 gb.sppsknights.net -

#40.親人去世後100天內千萬不能做這事 - 金久恆

雖然人們不願意談論死亡,但畢竟生老病死是客觀存在,誰也躲不過。所以是很有必要了解一下喪葬習俗禁忌的,以便避開禁忌,遵從習俗。 親人去世後100天內千 ... 於 www.king99.com.tw -

#41.喪禮變成媳婦的考驗?面對指責,擺脫「不孝」的勒索 - 媽媽經

公公過世後,聽著禮儀師的說明,了解做七法會的流程與規定。 ... 折一陣子後,婆婆說「我白內障」,就不折了;大姑偶爾抽一天晚上來折,但大多是在講 ... 於 mamaclub.com -

#42.公公過世禁忌

公公過世禁忌. 雖然婆婆平時禮數蠻多的.但是當初也不曾提起~ 娘家就去捻香+包了一個白包(原作者於重新公公過世未滿一年親人過世搬家禁忌「親人過世 ... 於 asakano.nenadspa.fr -

#43.外婆過世外孫女習俗

按照传统习俗,家中如果有老人去世,儿女是要守孝的,除此之外孙女辈也是有一些规矩要遵循的。 婆婆的娘家有喪事,媳婦能回自己娘家嗎? - GetIt01. 如果 ... 於 mf.staffpointe.net -

#44.當老婆要基於習俗過年初二不能回娘家?! | Facebook

這些古老沒有意義的習俗能不能廢一廢?這些說法明顯就是父系社會用來框架女性的說法!然後婆婆們再世世代代的洗腦媳婦,想讓她們心裡有陰影!就連除夕都沒必要一定該在 ... 於 m.facebook.com -

#45.親人過世禁忌傳統習俗有哪些? - 德恩禮儀有限公司

親人過世禁忌有那些呢?因傳統習俗,大都會避免談論死亡,但生老病死是客觀存在還是得面對,從親人剛過世的服喪期開始,說明親人過世禁忌在現代社會有什麼改變? 於 www.200911.com.tw -

#46.喪禮變成媳婦的考驗?不配合就會被當成「不孝」的把柄!

她說她公公剛過世,「被分配」到折元寶,「被規定」得在兩天內完成五百個 ... 折一陣子後,婆婆說「我白內障」,就不折了;大姑偶爾抽一天晚上來折, ... 於 orange.udn.com -

#47.如何祭拜剛往生至親?親人過世未滿一年掃墓禁忌總整理!

清明掃墓禁忌懶人包:剛往生親人對年禁忌、拜拜供品禁忌看這! 清明時節即將來臨,眾多遊子返鄉相聚掃墓。而在掃墓期間,除了一些普遍必知禁忌外,當家中若有親人過世 ... 於 shopee.tw -

#48.喪禮習俗媳婦2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

大件的東西一般由兒子準備,那就是壽材(棺材),兒媳婦要準備的是婆婆去世時身上要穿的衣裳和蓋的 ... 喪禮習俗媳婦、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT/mobile01評價. 於 year.gotokeyword.com -

#49.公公過世禁忌

婆婆 去世之后儿媳妇在穿着方面有一定禁忌。 这些实际上都是当地的风俗,并且每个地方也不同。 遺照禁忌. 家里有老人 ... 於 il.ministrycommissionv5.net -

#50.公公過世禁忌

儿媳妇参加公公丧事,差点命丧黄泉(白事禁忌)~灵异事件~暗。 婆婆過世習俗、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT、社群. 饲养老公公有哪些禁忌问答_灵宠爱宠社区. 於 sy.cipili.co.uk -

#51.公公剛過世媳婦就懷孕陸婆婆憂習俗1年內會死逼墮胎

大陸一名張姓人妻39歲終於懷第一胎,因為時間剛好在公公過世沒後多久,婆婆得知媳婦懷孕後,竟強逼墮胎,原來她擔憂習俗與禁忌,認為媳婦在公公離世不 ... 於 www.chinatimes.com -

#52.喪事習俗娘家 :: 全台葬儀社評價

全台葬儀社評價,喪事娘家要準備什麼,喪事娘家棉被,喪禮習俗女兒,夫家喪事娘家,婆婆過世媳婦,喪事多久回娘家,婆婆過世習俗,喪禮習俗媳婦. 於 fd.iwiki.tw -

#53.公公過世禁忌"M20M705" - 二月三家

婆婆過世習俗 、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT、社群. 一、关于农村老人去世的习俗送终一般老人处于弥留之际,儿女们都会日夜侍候在侧,如果老人 ... 於 lv.rotherhamboilers.uk -

#54.方駿當兵收電報「父亡速回」! 哭著爬進家門見一景象傻眼

方駿說台東的習俗是家裡如果有長輩過世,子女從外返家時要從100公尺外跪爬進家門,他也依習俗邊哭得唏哩嘩啦,邊跪著爬進家裡,沒想到快到家前卻發現 ... 於 star.ettoday.net -

#55.婆婆的娘家有喪事,媳婦能回自己娘家嗎? - GetIt01

然後你問的是可不可以回娘家,你自己作為本地人不是應該最清楚你們當地的習俗?實在不懂,問你媽吧,你媽應該清楚的。 婆婆的娘家的喪事,就是你老公外婆或舅舅 ... 於 www.getit01.com -

#56.公公過世禁忌

公公去世了,媳妇儿是有禁忌的。 我奶奶前阵子过世我全程参加了我婆婆说不参加又会让我一辈子遗憾就让去了我跟肚子里的宝宝说 ... 於 ar.bookyourride.co.uk -

#57.公公過世禁忌

婆婆過世習俗 、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT、社群. 亲家邀请是一种姿态,不应该去的。 一、关于农村老人去世的习俗送终一般老人处于弥留之 ... 於 in.genericides.org -

#58.親人過世禁忌有哪些?服喪多久能去廟裡拜拜?8小時內不能碰 ...

而今天要來分享的是,以喪家的角度,探討親人剛 過世 時、治喪期間以及百日、對年內的禁忌。 究竟親人 過世 禁忌有哪些?8小時內能不能觸碰亡者? 於 www.youtube.com -

#59.公公過世..身為獨子媳婦的我..要做些什麼? - 非常婚禮

參與喪禮事宜中,有什麼細節要注意的嗎? JoJo3838 在2009年9月15日補充: 還有就是...我娘家在習俗上.要做 ... 於 verywed.com -

#60.自覺人生.莊嚴身行(2) - 第 330 頁 - Google 圖書結果

... 屬名的地方就要寫「未亡人某某」,未亡人的意思是說,丈夫過世、妻子非常傷心, ... 不可令高堂更添掛念,所以稱「不杖期夫」;假設公公、婆婆都已過世,依傳統習俗, ... 於 books.google.com.tw -

#61.媽媽和婆婆在同一天舉行葬禮,喪事後老公要和我離婚 - 每日頭條

根據網友來信整理:媽媽66歲了,腦溢血突然去世;婆婆被車撞了, ... 讀者故事分享:首先說一下我們當地的習俗,關於結婚我們當地農村都有要彩禮這一 ... 於 kknews.cc -

#62.婆婆的媽媽過世

事前做好親人過世未滿一年| 對年前、後禁忌懶人包. 百日和對年為兩個替亡者送別的重要日子,其中「百日」為亡者往生後的一百天,祭拜儀式沒有太多規定。而 ... 於 141539502.simracingsaar.de -

#63.南部喪禮習俗不一樣嗎? 晶品禮儀有限公司

傳統習俗的「哭路頭」是已出嫁或定居在外的女兒,若接到父母過世的消息後,隨即回家,在走進家門巷口前必須扯散頭髮,沿途號哭,跪爬進屋。 在祭祀方面,出嫁的女兒必須要 ... 於 www.0800600038.com.tw -

#64.公公過世禁忌|WY4FUL0|

親人過世多久可以參加婚禮呢- 結婚吧 · 你们当地老人过世,孙子辈的有什么禁忌? - 百度知道 · 婆婆過世習俗、喪家禁忌、爺爺過世禁忌在PTT、社群 · 亲人去世“ ... 於 gl.selectasupplement.co.uk -

#65.婆婆去世,儿媳妇要注意哪些习俗,哪些是儿媳妇份内的事?

大件的东西一般由儿子准备,那就是寿材(棺材),儿媳妇要准备的是婆婆去世时身上要穿的衣裳和盖的被子,俗称寿服,包括衣服、鞋帽、寿被等。这类东西按 ... 於 www.163.com -

#66.生命最終禮俗知多少 - 庄腳人的鄉間記事

北部沒有此項習俗,婆婆變通將妯娌兩個加一個長孫的(沒有結婚一樣要準備一桶),全部委託大嫂娘家的大嫂看顧,喪禮完成要包一個紅包給顧房者。 於 sjilanwa.pixnet.net