威尼斯象徵的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦WilliamH.McNeill寫的 威尼斯共和國的故事:西歐的屏障與文明的門戶 可以從中找到所需的評價。

另外網站威尼斯共和國的故事 - TAAZE也說明:一群生活在孤懸海外小島(公元五世紀開始居住)、靠魚鹽維生的威尼斯人,以通商立國為根本,到了十一世紀便以不到二十萬的人口支配東地中海的海權,並且長達五百年之久,其 ...

國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 文貞姬、陳懷恩所指導 羅嘉惠的 活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005) (2021),提出威尼斯象徵關鍵因素是什麼,來自於臺灣裝置藝術、臺灣當代藝術、裝置性、活化臨場、複合媒體。

而第二篇論文國立中正大學 外國語文研究所 林欣瑩所指導 官柏成的 莎士比亞劇作《威尼斯商人》中的性別顛覆與展演 (2021),提出因為有 性別顛覆、威廉˙莎士比亞、茱蒂絲˙巴特勒、象徵、勞拉˙穆爾維的重點而找出了 威尼斯象徵的解答。

最後網站《義大利小城小日子》:夢幻迷離漂浮之城威尼斯 - 關鍵評論網則補充:威尼斯 是一座與生死對立的水上城市,昇華與沉淪都是這個小島的命運。 ... 水是多情的象徵,威尼斯這麼多水,人們來到這裡就感情不免氾濫起來。

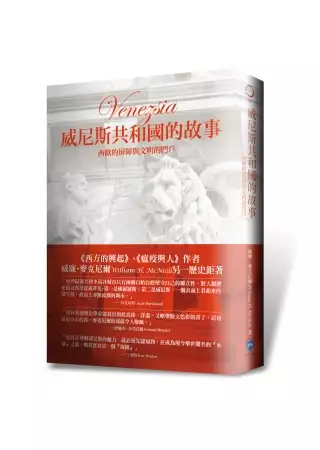

威尼斯共和國的故事:西歐的屏障與文明的門戶

為了解決威尼斯象徵 的問題,作者WilliamH.McNeill 這樣論述:

『中世紀義大利半島各城市只有兩個自始自終堅守自己的獨立性,對人類史而言真是意義非凡:第一是佛羅倫斯;第二是威尼斯,一個表面上看起來停滯不前、政治上亦無波瀾的城市』--布克哈特(JACOB BURCKHARDT) 一群平凡人的不平凡故事! 在大航海時代之前,歐亞大陸西半部人類主要的舞台集中在地中海與歐亞大草原。公元452年的一群逃難者為躲避蠻族阿提拉的攻擊,逃往海上,此地才開始有人居住。五百多年後這個人口不到二十萬人(公元1422年人口數十九萬)的城市變成了東地中海的海權霸主,號稱『東地中海女王』! 公元一0五四年,東西方基督教(拜占庭與羅馬)分裂以後,歐洲政治的分界線從南北劃分

基督教世界與蠻族天地,變成東部的東正教與西半部的天主教,威尼斯的地理位置正好落在交會之處。1453年第二羅馬-拜占庭陷落於奧斯曼土耳其人之手後,威尼斯扮演過保衛基督教世界的角色,更一舉在1571年的雷龐多(Lepanto)海戰讓奧斯曼喪失地中海權。 威尼斯的貢獻不只是面具、嘉年華、貢多拉船,還有葡萄酒(馬爾瓦吉亞酒)、肥皂(戰時也可以在敵方船上阻擾敵人的運動)、玻璃與眼鏡、蕾絲(生產地在慕拉諾島)、出版業(1495~1497全歐洲出版了1821本,447本由威尼斯出版,第二名的巴黎只貢獻了181本) 、專利制度(1474年起給予10年的保障)、保險制度。 他們沒有如熱那亞赫赫威名的冒險

家—哥倫布;她們也不像翡冷翠(佛羅倫斯)那樣天才輩出—達文西;更沒有羅馬城的歷史光輝與教宗的光環。但是這群務實、腳踏實地,在孤懸海外一隅、靠魚鹽維生的人民,經歷數百年的時光卻能造就海上強權的事業。這個城市遭逢多次生死關頭的危難,卻不曾分裂、內亂,反而更加團結在聖馬可旗幟下,更見淬煉!她的國策符合地緣條件,她參與建構了現代意義的外交體系,她扮演地中海東西兩方商品、技術、知識、美學、文化交流的橋樑,促成西歐從封建體制走向現代。她是威尼斯,一個我們耳熟能詳的觀光城市,曾經在歷史上成就不平凡偉業的小城大國! 作者簡介 威廉.麥克尼爾 芝加哥大學歷史學榮譽教授,史學著作量甚豐,超過三十冊。包括:《西

方文明史》(History of Western Civilization)、《人類社群史》(A History of the Human Community)、《回教世界》(The Islamic World)《古典中國》(Classical China)、《文明的起源》(Origins of Civilization)、《瘟疫與人》(Plagues and People)等,《西方的興起》於一九六四年榮獲美國國家圖書館獎。

威尼斯象徵進入發燒排行的影片

更多新聞與互動請上:

公視新聞網 ( http://news.pts.org.tw )

公視新聞網粉絲專頁 ( https://www.facebook.com/pnnpts/ )

PNN公視新聞議題中心 ( http://pnn.pts.org.tw/ )

P#新聞實驗室 (http://newslab.pts.org.tw)

活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005)

為了解決威尼斯象徵 的問題,作者羅嘉惠 這樣論述:

臺灣1980年代,「裝置藝術」被視為藝術發展的新途徑,藝術家試圖以此展現臺灣在地藝術的特殊性,這段歷程給予後來的藝術家一種啟發的作用,成為臺灣藝術史上和意識型態上的連續關係,對臺灣藝術從現代藝術跨入當代藝術的發展有著推波助瀾的作用。但「裝置藝術」始終存在著定義模糊與其他藝術類型交疊的情況,難以探究其發展途徑與趨勢。因此,本論文以西方理論及臺灣裝置藝術作品交叉比對為基礎,獲得相關概念與知識框架,來設定「裝置藝術」的判定標準,探究「藝術裝置」與「裝置藝術」的歷時性與共時性發展。了解裝置藝術如何汲取「新前衛」的精神及策略來轉化傳統觀眾「觀看」藝術的方式,並通過「活化臨場」的意圖:即「場所」、「物件

」、「觀者」之活化來擴張「藝術家」、「作品」、「觀眾」與科技社會的關係。本研究通過後現代的審美視野來討論「活化臨場」的美學,了解後現代主義美學對多元性的衷愛及形式主義美學從視覺「感知」到身體「感知」再到「認知」的轉折。研究設定臺灣裝置藝術形成時間為80年代,乃因臺灣60年代的複合藝術並不影響80年代裝置藝術的形成,且裝置藝術的趨勢與國際潮流之對應十分明顯。限縮在2005年以前,乃因官方美術館的支持影響著裝置藝術內容的轉變。國外:威尼斯雙年展自2000年後漸增加媒體科技發展帶來的複合媒體裝置,2007年後已屬跨領域創作。國內:臺北雙年展展覽題旨改變,原本強調本土的內容在2000年後出現追逐「國際

化」傾向,但2006年後轉向反全球化運動。此外,替代空間轉型與比賽獎掖制度均在2005年左右擴展成跨域等新模式。本論文旨在提供一個去西方中心的分析方法,從藝術史及美學脈絡演變的角度和「臺灣」自身的觀點來檢閱裝置藝術出現於後現代社會之途徑與趨勢,為臺灣裝置藝術建立起一個相對清晰的歷史。了解1980-2005年間,藝術家如何接收及反應西方「裝置藝術」的概念,進行在地知識、在地關懷的轉譯。「裝置藝術」屬傳統藝術範疇與場域擴張下的實驗成果,也是藝術及藝術機制自我批判下的産物。藝術家藉此混融其他藝術系統,打破既定框架限制,防止自身藝術實踐或概念僵化。以一種具有彈性與靈活度的類型學概念來分析並重繪裝置藝術

在臺灣當代藝術中扮演的關鍵角色,建構其歷史脈絡,有其意義。

莎士比亞劇作《威尼斯商人》中的性別顛覆與展演

為了解決威尼斯象徵 的問題,作者官柏成 這樣論述:

性別研究是莎士比亞戲劇研究中熱門的主題,本論文以莎士比亞的劇作《威尼斯商人》(The Merchant of Venice )中的性別議題為討論主題。劇本的背景正處於伊麗莎白時代,女性遭受到不平等的對待,這時的女性受到父權社會的壓迫。但劇中的女主角波西亞(Portia)透過變裝的方式來拯救丈夫的好友安東尼奧(Antonio)。本論文藉由茱蒂絲 ˙巴特勒(Judith Butler)性別展演理論來窺探作者與導演如何顛覆性別刻板印象,作為分析劇中三位女性喬裝結果的依據。 本論文嘗試分析莎士比亞的劇本與現代導演麥可˙福德(Michael Radford)改編的電影。全文分為兩章:第一章將使用

茱蒂絲˙巴特勒(Judith Butler)的性別理論,強調sex(生理性別) 不等於gender(社會性別)。文藝復興時的女性受到了父權體制的壓迫,第一章將針對莎士比亞的《威尼斯商人》中的三位女性角色透過喬裝的方式,彰顯莎士比亞試圖去翻轉女性在文藝復興時期的地位,也對以男性為主體的社會做出了反諷。 第二章透過導演改編莎翁《威尼斯商人》的電影,去分析電影中用的象徵手法。象徵手法包含了衣著、顏色、言談、個人物品、臉部表情。在第二章的開始先闡釋現代女性主義電影理論家勞拉˙穆爾維(Laura Mulvey)與電影改編理論家羅伯特˙史塔(Robert Stam)的電影改編理論,來分析現代導演麥

可˙瑞福德(Michael Radford)在拍攝電影時,運用電影改編中的象徵(symbols),也詮釋莎翁有顛覆性別刻板印象的意圖。

想知道威尼斯象徵更多一定要看下面主題

威尼斯象徵的網路口碑排行榜

-

#1.【獨家】周丹薇奔威尼斯上琉璃課挑翻譯比男友嚴格 - 蘋果日報

周丹薇日前到威尼斯進修琉璃課程,感受當地濃濃的聖誕氣氛。 ... 節浪漫氣氛,而孝順的她出國必隨身攜帶象徵媽媽的小紅兔,兔子旁則是爸爸軍服上的一 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#2.Style|威尼斯電影節

作為威尼斯電影節評委會主席,Cate Blanchett 凱特·布蘭琪紅毯造型氣場十足。 ... 作為終身成就金獅獎的Tilda Swington蒂妲·絲雲頓在紅毯上選擇了象徵性的裝飾面具搭配 ... 於 www.letoii.com.tw -

#3.威尼斯共和國的故事 - TAAZE

一群生活在孤懸海外小島(公元五世紀開始居住)、靠魚鹽維生的威尼斯人,以通商立國為根本,到了十一世紀便以不到二十萬的人口支配東地中海的海權,並且長達五百年之久,其 ... 於 activity.taaze.tw -

#4.《義大利小城小日子》:夢幻迷離漂浮之城威尼斯 - 關鍵評論網

威尼斯 是一座與生死對立的水上城市,昇華與沉淪都是這個小島的命運。 ... 水是多情的象徵,威尼斯這麼多水,人們來到這裡就感情不免氾濫起來。 於 www.thenewslens.com -

#5.威尼斯[義大利城市] - 中文百科知識

威尼斯 (Venice)是義大利東北部著名的旅遊與工業城市,也是威尼托地區的首府。 ... 德橋(Rialto)最為有名,又名商業橋,它全部用白色大理石築成,是威尼斯的象徵。 於 www.easyatm.com.tw -

#6.路由藝術家Petah Coyne在威尼斯雙年展展出雕塑新作

其中有三件花朵作品分別表達三個重要的意義。第一朵,複雜帶點精細的藍色花朵象徵著在中國19世紀,主政約有47年的慈禧太后。太后一旁,是一個人工吹製玻璃 ... 於 www.nunufineart.com -

#7.威尼斯藝術雙年展亮點作品!義大利雕塑家Lorenzo Quinn 再創 ...

Building Bridges 寬約20 公尺,高約15 公尺,橫跨在展區威尼斯軍械庫( Arsenale ) 的入口處,第一雙手,以輕輕合十、但堅定不鬆開的手掌,象徵著相互信任 ... 於 www.damanwoo.com -

#8.威尼斯象徵 :: 全台民宿& 旅館情報網

登豐米蘭商務旅店 是,價錢是多少呢?有哪些房型?可以刷國旅卡嗎?下方替各位做了詳細的整理,登豐米蘭商務旅店 地點位於雲... 於 hotel.imobile01.com -

#9.也在危機中:義大利威尼斯Caffè Florian疫情下的300年慶| 質感 ...

Marco Paolini表示,Caffè Florian彷彿就是威尼斯城市的縮影與象徵,原本是成功的旅遊城市,但卻成為疫情下的受害者。但Caffè Florian卻依然有著樂觀精神 ... 於 500times.udn.com -

#10.意大利水城威尼斯圣马可(Venice) - 流浪者

圣马可广场入口处矗立着两个高高的圆柱,上方雕塑一个是威尼斯的象征“飞狮” ,另一个是威尼斯最早的守护神圣狄奥多(San Teodoro),两个石柱好像高扬 ... 於 vagaband.blog.sohu.com -

#11.威尼斯博物館M9,回顧義大利的跌宕20世紀| TRAVELER Luxe

新舊建築開啟了新舊時空的對話,象徵對義大利20世紀的回顧,並預定每年改建一部份建築,讓M9成為一個活生生的有機體持續進化。 Museo 900/M9/義大利20 ... 於 www.travelerluxe.com -

#12.请问:威尼斯面具的种类有那些?象征意义 - 百度知道

面具如今成了威尼斯狂欢节的象征,威尼斯面具嘉年华,每年举办的日期都不尽相同,大致上会在圣灰星期三(Ash Wednesday)前10天举行,大约是每年隆冬末尾的二月天. 於 zhidao.baidu.com -

#13.你的洗手間是一個戰場: 2021威尼斯建築雙年展 - 瘋設計

2021威尼斯建築雙年展洗手間館策展人這麼說。 ... 他們先將建築展的廁所外部標示拆除,改用一系列、象徵不同的國家和國族的抽象旗幟取代。 於 www.fundesign.tv -

#14.[2012義大利]威尼斯嘉年華面具的意義與由來 - 星球國際旅行社

Bauta (巴達)是最便宜和最受歡迎的面具,她包括一件黑披風,一個白面具和一頂典型的威尼斯三角帽。男人,女人和一些貴族都喜歡穿這種服裝。象徵消除社會上 ... 於 travelers.tw -

#15.威尼斯故事

威尼斯 故事/ STORIE VENEZIANE ... 威尼斯故事- ... 「絕世女伶」(Jazzy Twist)是『珍藏系列』中第一款誕生的香調,象徵着一個自由及難以捉摸的女... - 威尼斯故事-. 於 www.evalmont.com.tw -

#16.威尼斯散步:即將消失的世界絕景,堤岸.教堂.貢多拉,水都漫遊旅圖

西元 828 年,當威尼斯人將聖馬可遺骨從埃及偷運回威尼斯之後,聖馬可從此成為威尼斯的守護神,也成為威尼斯的象徵,民眾會在聖馬可廣場舉辦慶祝活動。 於 books.google.com.tw -

#17.你認為代表「台灣館」參展象徵意義的是什麼?2021威尼斯 ...

2021威尼斯美術雙年展推選撒古流・巴瓦瓦隆As the first indigenous artist won National Culture and Arts Award, Sakuliu Pavavaljung to Represent ... 於 theartpressasia.com -

#18.威尼斯共和国最着名的象征——圣... - @邂逅意大利的微博精选

威尼斯 共和国最着名的象征——圣马可飞狮(Leone di San Marco)——福音书作者圣马可的象征,右爪拿着一本书、张开翅膀的飞狮。 书上用拉丁语写着PAX TIBI MARCE ... 於 overseas.weibo.com -

#19.威尼斯象征性庆祝狂欢工匠们穿上狂欢节传统面具和戏服举行 ...

威尼斯象征 性庆祝狂欢工匠们穿上狂欢节传统面具和戏服举行象征性庆祝活动,威尼斯。2月8日原本为威尼斯狂欢节「天使降临」传统庆祝仪式的举办日期, ... 於 m.toutiao.com -

#20.水城威尼斯遭遇旱灾,真的假的? | 地球日报

特殊的地理环境造就了意大利-威尼斯特别的城市景观,密布的河道与桥梁是它留给世人的最直观印象,是名副其实的水城。 威尼斯最具象征性的桥——里亚托桥. 於 global.sina.cn -

#21.【義大利】貢多拉船夫,威尼斯的象徵 - 壹讀

貢多拉(Gondola)又譯剛朵拉,是威尼斯特有的一種人力平底船,它獨具特色,船身古樸,船形彎彎,模仿的是總督(共和國最高行政長官)官帽的形狀。這種 ... 於 read01.com -

#22.威尼斯博物館-新人首單立減十元-2022年4月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有49件威尼斯博物館相關的商品在售。 在這些威尼斯博物館的旅遊日程有1日 ... mfa mma大都會博物館威尼斯象徵翼獅中國人像五隻小鳥古董胸針. 於 world.taobao.com -

#23.威尼斯- 來自維基導遊的旅行指南

其他同名地點的條目,請見威尼斯(消歧義)。 威尼斯 (義大利語:Venezia)是世界上最有趣和最可愛的地方之一。 ... 一隻有翼的獅子,聖馬可的象徵 ... 於 zh.wikivoyage.org -

#24.威尼斯面具嘉年華 - 旅行生活家

威尼斯象徵 之一:貢多拉(Gondola)。 遊覽威尼斯最方便的交通工具不是車,而是船。不論是搭著水上巴士或是傳統的貢多拉,行駛在威尼斯古老的大運河 ... 於 youxuewan.pixnet.net -

#25.當Piaget遇上威尼斯聖馬可鐘樓 Piaget in Venice for the St ...

伯爵家族近期的威尼斯贊助計劃要項之一,便是聖馬可鐘塔的全面更新:修復威尼斯意象裡、具指標性象徵的兩尊摩爾人雕像。身為威尼斯鐘塔維持及修復計劃的 ... 於 watchviews.com -

#26.克羅埃西亞| 威尼斯凱旋門遺跡介紹、交通地圖、周遭景點、住宿

札達爾城門由威尼斯的建築師Michele Sanmicheli於1543年所建造的城門,城門正中央有飛天聖馬可石獅子的雕像,即為威尼斯共和國的象徵。 於 www.settour.com.tw -

#27.歷屆威尼斯影展@movies【開眼資料館】 - 開眼電影

威尼斯 影展中的象徵標誌和它的最佳影片獎,即是有著展開雙翅的金獅子「金獅獎」,而正因為有翼的獅子曾是威尼斯共和國的國徽,如今是市徽,具宗教的象徵,也讓影展添加 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#28.義大利DAY 7 - 威尼斯Venezia - chaoerh小昭的部落格- 痞客邦

一起床,真的可以感受到威尼斯的寒意~~~ 一步出飯店,直衝我們的幸福巴士. ... 入口門拱上是<<最後的審判>> ,威尼斯城的象徵- 金色飛獅. 於 chaoerh.pixnet.net -

#29.威尼斯的面罩, 象征, 狂歡節 - Can Stock Photo 的攝影圖片和影像

威尼斯 的面罩, 象征, 狂歡節- 免版稅下載這個向量只需幾秒鐘。不需加入會員。 於 www.canstockphoto.com.tw -

#30.開放時間-安康聖母教堂附近景點 - Trip.com

安康聖母教堂外部大理石雕飾未修復前,張貼在教堂外的告示,或許,安康聖母教堂外掉落的天使像,也就是日漸衰敗的威尼斯城的獨特象徵。自從1797年拿破侖征服了威尼斯 ... 於 hk.trip.com -

#31.義大利【Venice威尼斯】-漫步水都之三(第4天) - 隨意窩

建於9世紀的Palazzo Ducale/Doge's Palace總督宮是威尼斯共和國時代總督的 ... 是來自君士坦丁堡的戰利品,1172年時就己經樹立在此:左邊是威尼斯的象徵,ㄧ隻重3噸的 ... 於 blog.xuite.net -

#32.春熙堂文創 - 彼得威尼斯琉璃手作坊

<春熙堂>是由彼得威尼斯琉璃手作坊成立的文創工藝品牌,春熙堂象徵由台灣東方升起的和煦光輝,如慈愛的母親給予我們源源不絕的力量。創辦人為感念母愛慈暉遠大而命此名, ... 於 www.beadervenice.com -

#33.凱旋旅行社(巨匠旅遊)|Artisan Tour - 威尼斯之一

就著麼愮出了五佰年前莎士比亞的威尼斯商人,盪出了八佰年前馬可波羅的出遊, ... 說到威尼斯的象徵—獅子,大家知道,威尼斯影展頒發的奬就是金色帶翅的獅子, ... 於 www.artisan.com.tw -

#34.作業成果- 威尼斯街景- Hahow 好學校

Gondola和橫線條上衣的船夫,一下就點出威尼斯象徵。你能在這趟旅行完成這張,用自己的雙眼記錄下來,是很美好又特別的回憶吧! 我待在威尼斯是雨季,看著跟你相同景色 ... 於 hahow.in -

#35.“威尼斯神話”:文藝復興時期的一種政治統治藝術--理論--人民網

威尼斯 保護神聖馬可的象征——聖馬可飛獅. 布克哈特在其文藝復興文化研究的奠基之作《意大利文藝復興時期的文化》中第一次將政治統治上升到藝術的高度, ... 於 theory.people.com.cn -

#36.威尼斯獅子

威尼斯 獅子是一個古老的青銅翼獅雕塑,位於義大利威尼斯的聖馬可廣場。它是威尼斯城市的象徵,也是威尼斯的主保聖人聖馬可的象徵。這尊雕塑位於廣場上的雙柱聖馬可和聖 ... 於 www.wikiwand.com -

#37.飛獅威尼斯守護神| 文摘| LDC 雲朗觀光

義大利的每一個城市都有許多神話故事;威尼斯則不只有神話故事,更有無數的傳說。就拿威尼斯的象徵飛獅(Winged Lion)開始好了,在我們這個時代,獅是西方的象徵圖騰, ... 於 www.ldchotels.com -

#38.威尼斯的商人LeMarchanddeTortues.aVenise:象徵主義

威尼斯 的商人Le Marchand de Tortues. a Venise. 編號 Puvis023; 作者 夏凡諾Pierre Puvis de Chevannes; 年份 1854; 原作尺寸 89 x 117 cm; 原作材質 油彩. 於 www.ss.net.tw -

#39.威尼斯雙年展台灣館展現排灣藝術 - 旺得富理財網

由台北市立美術館主辦的2022年「第59屆威尼斯國際美術雙年展」台灣館, ... 本次台灣館,撒古流將藉由象徵排灣族具現世界觀的家屋空間,投射想像, ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#40.這個城市1500年前誕生於海洋如今風燭殘年 - 上報Up Media

威尼斯 大部分的建築都非常老舊,有些甚至東倒西歪的,無數個世紀以來, ... 人們仍然常常提到身為威尼斯主要象徵和地標的聖馬可鐘樓,一如他們提到 ... 於 www.upmedia.mg -

#41.La BIENNALE di VENEZIA|威尼斯雙年展 - YIRI ARTS

... 根擎天柱,柱上分別有兩名守護神,一個是聖托達洛San Todaro,另一個則是聖馬可的飛獅,也是威尼斯的象徵。在威尼斯雙年展中,便以此為最高榮譽,每年選出金獅獎。 於 yiriarts.com.tw -

#42.莎士比亞劇作《威尼斯商人》中的性別顛覆與展演

性別研究是莎士比亞戲劇研究中熱門的主題,本論文以莎士比亞的劇作《威尼斯商人》(The ... 第二章透過導演改編莎翁《威尼斯商人》的電影,去分析電影中用的象徵手法。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#43.威尼斯人- Humankind Encyclopedia

拜占庭的瓦解使得威尼斯成為地中海盆地的貿易主導勢力。威尼斯的達克特金幣便是這個霸權的象徵,直到16世紀末仍在整個地中海區域流通。 威尼斯無與倫比的美麗風景主要是拜 ... 於 humankind-encyclopedia.games2gether.com -

#44.帶翅膀的聖馬克獅子,威尼斯市的象徵- Bronze (patinated)

美麗的青銅雕像的聖馬克飛過的獅子。在他的前腿下,他保留著聖經。這頭獅子是傳教士馬庫斯(Marcus)和威尼斯市的象徵。 高度:7厘米寬度:5厘米深度:8厘米. 於 www.catawiki.com -

#45.威尼斯獅子— Google 藝術與文化

它是威尼斯城市的象徵,也是威尼斯的主保聖人聖馬可的象徵。這尊雕塑位於廣場上的雙柱聖馬可和聖托達洛柱中一根柱子的柱頂,據認為豎立於 ... 於 artsandculture.google.com -

#46.2021「威尼斯國際美術雙年展」台灣館推選撒古流・巴瓦瓦隆 ...

他在24歲即成立工作室,透過教學保存並復興傳統技藝、培育後起藝術家使用不同媒材雕刻及創作,繼後踏入石板屋的研究與重建以傳承文化象徵與精神;不到30歲 ... 於 artemperor.tw -

#47.威尼斯的藝術背景與特色作者: 邱俞婷。和美實驗學校。高中 ...

我們輪流的說出自己對威尼斯的印象,而「面具嘉年華」、「玻璃藝術」、「小船貢 ... 貢多拉與船夫,是威尼斯的象徵,也是神話的一部份,它的起源是土耳其,而船. 於 www.shs.edu.tw -

#48.浮華世間,幻滅之美 《魂斷威尼斯》的大海意象

海洋在《魂斷威尼斯》三個主要場面裡都是重要的象徵。開場,托馬斯曼的原著及維斯康堤的電影都營造幽暗的氣氛,襯托阿森巴赫由慕尼黑到古老水城威尼斯的飄搖之旅。 於 www.filmcritics.org.hk -

#49.什麼在威尼斯的總督宮看到 - Amazing articles

建築師Bartolomeo Buon用尖頂,雕刻的三葉草和英俊的雕像修飾了大門,其中包括一隻帶翅膀的獅子(威尼斯的象徵); 大門是哥特式建築風格的典範。 於 zhtw.traasgpu.com -

#50.義國戀曲~米蘭大教堂登頂、威尼斯貢多拉、托斯卡尼山城

義國戀曲~米蘭大教堂登頂、威尼斯貢多拉、托斯卡尼山城、羅馬夜最美麗10日(含稅) ... 仍能屹立不墜;以及象徵比薩黃金時代,白色大理石建築之大教堂、洗禮堂等名勝。 於 www.colatour.com.tw -

#51.【威尼斯】貓 - 水瓶子的城市慢步

2006/2/21 威尼斯的精神象徵是獅子,建築物上的雕像大多以獅子為題材。早期,威尼斯的戰船頭,更站著威風的獅子。 這與貓有什麼關係呢? 於 trip.writers.idv.tw -

#52.威尼斯聖馬可鐘樓Campanile di San Marco - 晴天旅遊

... 每邊長12公尺,高50公尺;上方則為拱形鐘樓,共放置了5座鐘,拱形鐘樓的上方是方形建築,外牆分別由獅子與威尼斯的女性象徵(正義女神,la Giustizia)所裝飾。 於 www.sundaytour.com.tw -

#53.【旅遊】〈旅遊的滋味〉威尼斯鳥嘴面具 - 自由藝文

爾後傳入威尼斯,剛巧參加面具節的人們喜歡這種口鼻部分造型突出、如同陽具的面具,鳥嘴面具遂成為威尼斯面具節的代表裝扮象徵。 近年來陸續傳出禽流感、 ... 於 art.ltn.com.tw -

#54.威尼斯象征:有翅膀的狮子柱在杜卡勒宫前(d) - 摄图新视界

摄图新视界提供威尼斯象征:有翅膀的狮子柱在杜卡勒宫前(d)图片下载,另有架构,在,巴西利卡,建筑,钟楼,运河,大教堂,天主教,教堂,城市,城市景观,天空云,列,文化, ... 於 xsj.699pic.com -

#55.威尼斯水災:50年來最嚴重一次意大利宣佈進入緊急狀態 - BBC

意大利著名水上城市威尼斯遭遇半世紀以來最大水災。全城80%被淹,損失嚴重 ... 加裏亞托橋(the Rialto Bridge)是威尼斯的象徵。 意大利是最受中國遊客 ... 於 www.bbc.com -

#56.聞天祥專欄:威尼斯 元老影展的美麗與哀愁

影展的獎盃設計是以威尼斯市徽「有翅膀的獅子」作為象徵,所以威尼斯影展的最高榮譽也被稱為「金獅獎」。 廣告- 內文未完請往下捲動. 不過目前擺在眼前的 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#57.【義大利蜜月】貢多拉(鳳尾船)、道奇宮(總督府)、嘆息橋

離開維諾納(Verona),我們來到義大利有水都之稱的威尼斯(Venice), ... 的金屬飾品,象徵總督的帽子,而向外的六個橫條則是代表威尼斯的六個行政區~~~. 於 lyes.tw -

#58.理性思辨與感官觸動的交織與衝突﹕ 托瑪斯.曼《魂斷威尼斯 ...

然而. 因華格納音樂風格的轉變──在諸多劇目中皆透射出象徵沉淪、頹. 廢、宗教救贖,以及期待來世的悲觀厭世之消極處世思想,導致兩. 人的關係因此決裂。尼采所要傳達的是 ... 於 www.ea.sinica.edu.tw -

#59.街景服務之旅:威尼斯– 關於– Google 地圖

歡迎來到義大利的水上城市威尼斯,在全球最獨特的城市中暢遊運河,漫步大街小巷,或 ... 屢遭祝融,經過多次重建,因此獲得「鳳凰劇院」之名,象徵劇院不斷浴火重生。 於 www.google.com -

#60.威尼斯聖馬可廣場Piazza San Marco~歐洲最美客廳!

廣場入口有兩根高高聳立的大石柱,象徵威尼斯的城門,石柱上一個是威尼斯的聖人,一邊則是有翅膀的獅子,都是威尼斯的守護神,過去來訪威尼斯的貴賓都是由此進出,我曾 ... 於 rainieis.tw -

#61.【威尼斯鏡-身分與品味的象徵】... - 雅筑進口家具 - Facebook

【威尼斯鏡-身分與品味的象徵】 義大利美麗國寶-威尼斯鏡,是身分與品味的象徵。 「威尼斯鏡」誕生於300多年前的威尼斯, 是當時的義大利國寶,威尼斯北方的小島群, ... 於 www.facebook.com -

#62.威尼斯鏡:身分與品味的象徵 - 雅筑進口家具

義大利美麗國寶-威尼斯鏡,是身分與品味的象徵。 「威尼斯鏡」誕生於300多年前的威尼斯,是當時的義大利國寶, 威尼斯北方的小島群,自古以來即為歐洲琉璃藝術最興盛的地方, 於 sweet-home99.com -

#63.象徵「希望與重生」 威尼斯嘉年華重新出發 - 台視新聞網

來到維琴察(Vicenza)的觀光客表示,「穿嘉年華服裝來此是重生的象徵,我希望將嘉年華的氛圍帶來威尼斯,我希望在威尼斯嘉年華看到很多面具。」. 於 news.ttv.com.tw -

#64.威尼斯我愛你| 誠品線上

威尼斯 我愛你:☆故事Synopsis豪華郵輪掀起滔天巨浪,摩天公寓聳入湛藍天際風光 ... 威尼斯的變化,象徵你我居住城市的現況〜 導演皮希勒(Andreas Pichler) 自幼生長 ... 於 www.eslite.com -

#65.前進義大利(5):威尼斯.沈沒的大地

古樸黑漆的貢都拉,兩頭尖形的船首高高蹺起,船尖的六齒鋼頭裝飾,象徵威尼斯總督的帽子,也代表著威尼斯市中心的六個行政區。 於 tcwtony19710407.pixnet.net -

#66.華麗水都威尼斯 - 行天宮

義大利東北部的城市-威尼斯(Venice),位在亞得里亞海的威尼斯潟湖內,全市由一百多座 ... 此外,展翼獅子是聖馬可(早期基督教聖徒)的象徵,而聖馬可又是威尼斯的 ... 於 www.ht.org.tw -

#67.義大利威尼斯聖馬克大教堂。聖馬克大教堂的建築細節 ... - iStock

立即下載此義大利威尼斯聖馬克大教堂聖馬克大教堂的建築細節威尼斯義大利聖馬克的金色獅子Serenissima 威尼斯共和國的象徵照片。在iStock 的免版稅圖片庫中搜尋更多 ... 於 www.istockphoto.com -

#68.「千百個寂寞的集體」 讀馮至〈威尼斯〉 - apoeminthelife

我永遠不會忘記西方的那座水城, 它是個人世的象徵, 千百個寂寞的集體。 一個寂寞是一座島, 一座座都結成朋友 ... 於 apoeminthelife.medium.com -

#69.[達人帶路] [工頭堅] 威尼斯嘉年華海都的故事與禮讚 - 欣傳媒

聖馬可教堂既然是威尼斯人的「面子」,也是信仰象徵,在建築上當然不可能馬虎。我們現在看到的教堂形制,應該是在十五世紀最後底定的,歷經數百年的重建、 ... 於 www.xinmedia.com -

#70.威尼斯共和國的故事:西歐的屏障與文明的門戶 - 博客來

書名:威尼斯共和國的故事:西歐的屏障與文明的門戶,原文名稱:Venice:The Hinge of Europe,1081-1797,語言:繁體中文,ISBN:9789868782938,頁數:400,出版社: ... 於 www.books.com.tw -

#71.一抹曖昧的香味 Florian 威尼斯奇蹟香水50毫升 - BELLA CASA

威尼斯 ,一抹曖昧的香味· 弗洛裡安咖啡, 位於威尼斯聖馬可廣場的"新門店"的拱廊下, 是威尼斯這座城市的象徵之一。 . 弗洛裡安威尼斯品牌1720開始, 這是一個由各種 ... 於 www.bellacasa907.com -

#72.國立臺灣師範大學國際與僑教學院歐洲文化與觀光研究所碩士論文

性小範圍的節慶,以威尼斯面具嘉年華來說,身為典型的節慶與觀光結合之節事. 活動,在悠久的節慶歷史加持下,面具及扮裝在此節慶扮演重要地位,是此節慶. 的象徵,人們 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#73.【第78 屆威尼斯影展】得獎重點:女性創作者與Netflix 是大 ...

象徵威尼斯 影展最高榮譽的金獅獎盃。 Photo Credit:La Biennale di Venezia 臉書專頁. 在今年的威尼斯影展中,眾多女性創作者榮獲大獎殊榮 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#74.去威尼斯|散步| Chih.

總督宮與聖馬可大教堂相毗鄰,為昔日威尼斯共和國最高權威的象徵,作為總督寓所、政府機構、法院附屬監獄等不同建築的集合體。 PALAZZO DUCALE. June 23, 2020. 於 www.chih-venice-dailylifeproject.com -

#75.Snack Bar 販賣部 - 威尼斯影城

... 影城兩棟大樓,店面上方斗大的字樣Snack Bar以及爆米花造型裝置設計,是最具代表性的象徵,踏入影城除了撲鼻而至的爆米花香,還伴隨著服務人員爽朗的『歡迎光臨! 於 www.venice-cinemas.com.tw -

#76.李真受邀於第52屆威尼斯雙年展個展「尋找精神的空間

台灣雕塑家李真「虛空中的能量」個展,即將於今年6月8日在威尼斯「義大利未來展望 ... 一印象,莫過是當地四處林立的飛獅子雕像,同時也是威尼斯雙年展的精神象徵「飛 ... 於 www.asiaartcenter.org -

#77.威尼斯的象征模板免费下载-六图网

六图网为您提供威尼斯的象征设计作品免费下载服务,您还可以找到威尼斯的象征图片、威尼斯的象征素材、威尼斯的象征模板等设计素材,我们为您提供威尼斯的象征图片下载 ... 於 www.16pic.com -

#78.Eternity in Venice 韶華熠輝威尼斯 - LifeStyle Journal 優雅生活

獅子,象徵著力量與勇氣,代表生命復活的飛獅是威尼斯守護神的標誌,而這個象徵對於1883年8月19日出生的Chanel女士也格外重要,因為她亦正是在威尼斯重新 ... 於 lj.hkej.com -

#79.新冠肺炎|意大利威尼斯郵輪重新出發當地有人歡喜有人愁

是復蘇象徵還是惡夢再現? 威尼斯港口掛上「歡迎郵輪回來」的標語,迎接準備上船的旅客。當地市政府、港口部門及員工都 ... 於 www.hk01.com -

#80.象徵「希望與重生」 威尼斯嘉年華重新出發 - Yahoo奇摩新聞

象徵 「希望與重生」 威尼斯嘉年華重新出發. 2022年2月13日 ·2 分鐘(閱讀時間). 受到疫情影響,威尼斯嘉年華會在去年和前年都取消活動,今年重新登場,參與活動的民眾 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#81.延續希望、為未來致意--威尼斯嘉年華停辦兩年後再度登場

威尼斯 嘉年華(Venice Carnival)因新冠疫情停辦兩年後,於今年2月12日 ... 威尼斯居民克里斯蒂安(Cristian Scalise)說:「這是象徵希望的嘉年華。 於 www.villagedoor.org -

#82.威尼斯獅子- 自由的百科全書

威尼斯 獅子是一個古老的青銅翼獅雕塑,位於意大利威尼斯的聖馬可廣場。它是威尼斯城市的象徵,也是威尼斯的主保聖人聖馬可的象徵。這尊雕塑位於廣場上的雙 ... 於 wiki.hk.wjbk.site -

#83.威尼斯旅遊網(旅遊王TravelKing)-提供威尼斯景點

威尼斯 旅遊網提供聖馬可廣場、嘆息橋及聖馬可教堂等著名威尼斯旅遊景點, ... 多拉、船上市場及傳統拱橋等都是威尼斯的象徵,來威尼斯旅遊別忘了遊船體驗水都風情喔! 於 www.travelking.com.tw -

#84.卸下口罩換面具威尼斯嘉年華熱鬧登場| 大愛新聞 - LINE TODAY

... 會,將到3/1結束,許多民眾認為,這象徵義大利在疫情之後、迎來重生,民眾的臉上,不再是沉悶的醫療口罩,而是華麗的面具。 義大利威尼斯嘉年華, ... 於 today.line.me -

#85.威尼斯嘉年華睽違2年重啟象徵義大利疫後重生

受到疫情影響,停辦兩年的威尼斯嘉年華12日起重新舉行,將到3月1日結束。不少民眾認為,這象徵義大利疫後重生、以及未來能夠逐步擺脫疫情, ... 於 news.pts.org.tw -

#86.「第十屆威尼斯建築雙年展-台灣館」 - 藝文活動平台

人類自越來越小的鄉村,湧向越來越大都市的現象,早已經屢見不鮮、司空見慣,甚至是某種現代文明的宿命,而以高樓作其現代科技圖騰象徵的意涵,以及依賴由上而下系統的 ... 於 event.culture.tw -

#87.2022第59屆威尼斯雙年展/Louis Vuitton路易威登基金會於 ...

Louis Vuitton路易威登基金會今年為「威尼斯雙年展」選擇的作品為《Apollo Apollo》,象徵著重新思考「色彩」以及它在重新規劃空間時的潛力。 於 www.vogue.com.tw -

#88.【威尼斯雙年展的攝影之眼】蔡耀徵/我看你 - 報導者

威尼斯 館裡的河道以美化的象徵符號再現了主辦城市壅塞的河道;主題展裡重複工作也同時作畫的機械手臂、搭配人造自然景觀原地繞行的牛隻像極了我們的日常。 於 www.twreporter.org -

#89.華麗面具之外的威尼斯嘉年華 - 傳藝Online

作為文藝復興最重要的城市之一,威尼斯嘉年華已經有一千多年的歷史,與法國尼斯嘉年華及巴西里約熱內盧嘉年華合稱 ... 「聖馬可之獅降臨」儀式象徵嘉年華圓滿成功。 於 magazine.ncfta.gov.tw -

#90.從自戀的象徵到威尼斯玻璃島:「鏡」的故事可不只有「魔鏡」

「鏡子」的起源,大致就和人類起源一樣古老,人的祖先從水池或湖泊的倒影見其長相、外貌,進而發展出對外在的「審美觀」,或是培養內在對「美感」的覺 ... 於 everylittled.com -

#91.【解碼小香珠寶2】獅子、命運、威尼斯,讓香奈兒女士找回 ...

1883年8月19日出生的香奈兒女士,正是獅子座,獅子為萬獸之王,是尊貴和力量的象徵,她總是大膽前衛、追求美麗,並勇於成就自我,也就像是我們對獅子 ... 於 www.elle.com -

#92.游客评语- 城门上有威尼斯共和国的石狮象征- 扎达尔 - Tripadvisor

札达尔城门由威尼斯的建筑师Michele Sanmicheli于1543年所建造的城门,城门正中央有飞天圣马可石狮子的雕像,即为威尼斯共和国的象征。 於 cn.tripadvisor.com -

#93.預訂前往威尼斯的航班| Finnair

建於16 世紀的里阿爾托橋是威尼斯的象徵,這道橋與廣場相連並橫跨大運河。在運河的另一側可找到舒適怡人的餐廳、小精品店和里阿爾托市集,這裡不只有精彩的表演,還有 ... 於 www.finnair.com -

#94.威尼斯的象徵 - 人間福報

到義大利威尼斯的旅客很少會錯過乘鳳尾船遊河的浪漫體驗。如果稍加注意,不難發現這些船的船尾都有一種稱為「risso」的S型象徵物,例如圖右的船尾。最近威尼斯有少數船 ... 於 www.merit-times.com -

#95.威尼斯的象徵-馬可 - 石獅的秘密

威尼斯 的象徵-馬可. 義大利威尼斯. 這個長著翅膀踩著書的獅子在義大利威尼斯隨處可見,他是四活物之一,代表的是馬可福音,馬可是耶穌的四大門徒之 ... 於 secretoflion.blogspot.com -

#96.影/搬進原型貢多拉!歌詩達「威尼斯號」5/9來台6大亮點搶先看

被譽為「歐洲最美會客廳」的聖馬可廣場是旅人必去景點,位在3至5層甲板的迎賓大廳「聖馬可大堂」就是依此場景打造,象徵威尼斯市徽的金獅雕像、漫天 ... 於 travel.ettoday.net -

#97.義大利‧威尼斯(三)‧聖馬可廣場(Venice III)

聖馬可廣場在威尼斯共和國時期,就是宗教慶典、政治活動以及遊. ... 當拿破崙進占威尼斯時,曾把銅馬當成勝利的象徵移往巴黎,後來才又被送回威尼斯。 於 confusingstone.pixnet.net