女子監獄香港地點的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何美怡寫的 誰是受害者?:犯案者是病人還是犯人?是謀殺或社會所逼?司法精神醫學權威的10堂課 和一木的 大秦皇陵卷十:決戰皇陵(最終卷)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【GUTS:CASE】 監獄設計人性化大大減低重犯率 - One Bite ...也說明:差不多一個世紀之前,香港原來也出現過享譽國際的好監獄——1932年,荔枝角女子監獄落成,這座全港第一座女子監獄環境及設施完善,除了囚室,還有小醫院 ...

這兩本書分別來自三采 和時報出版所出版 。

國立成功大學 中國文學系 林朝成所指導 呂俊賢的 先驅者之聲:晚清三大女報女權意識主體建構與置換的考古學研究 (2017),提出女子監獄香港地點關鍵因素是什麼,來自於《知識考古學》、晚清、女報、女權、女性主體。

而第二篇論文國立臺灣大學 歷史學研究所 甘懷真、陳登武所指導 楊曉宜的 唐代司法官員的法律秩序觀--以法典行用與斷案場域為中心 (2016),提出因為有 唐代、司法官員、法典、司法審判、法律知識、法律互動的重點而找出了 女子監獄香港地點的解答。

最後網站羅湖懲教所爆集體對抗署方持續調查袁嘉蔚單獨囚禁 - Yahoo新聞則補充:據了解,是次集體對抗行動人數眾多,過往很少在女子監獄發生,加上懲教的 ... 至下午4時,其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士 ...

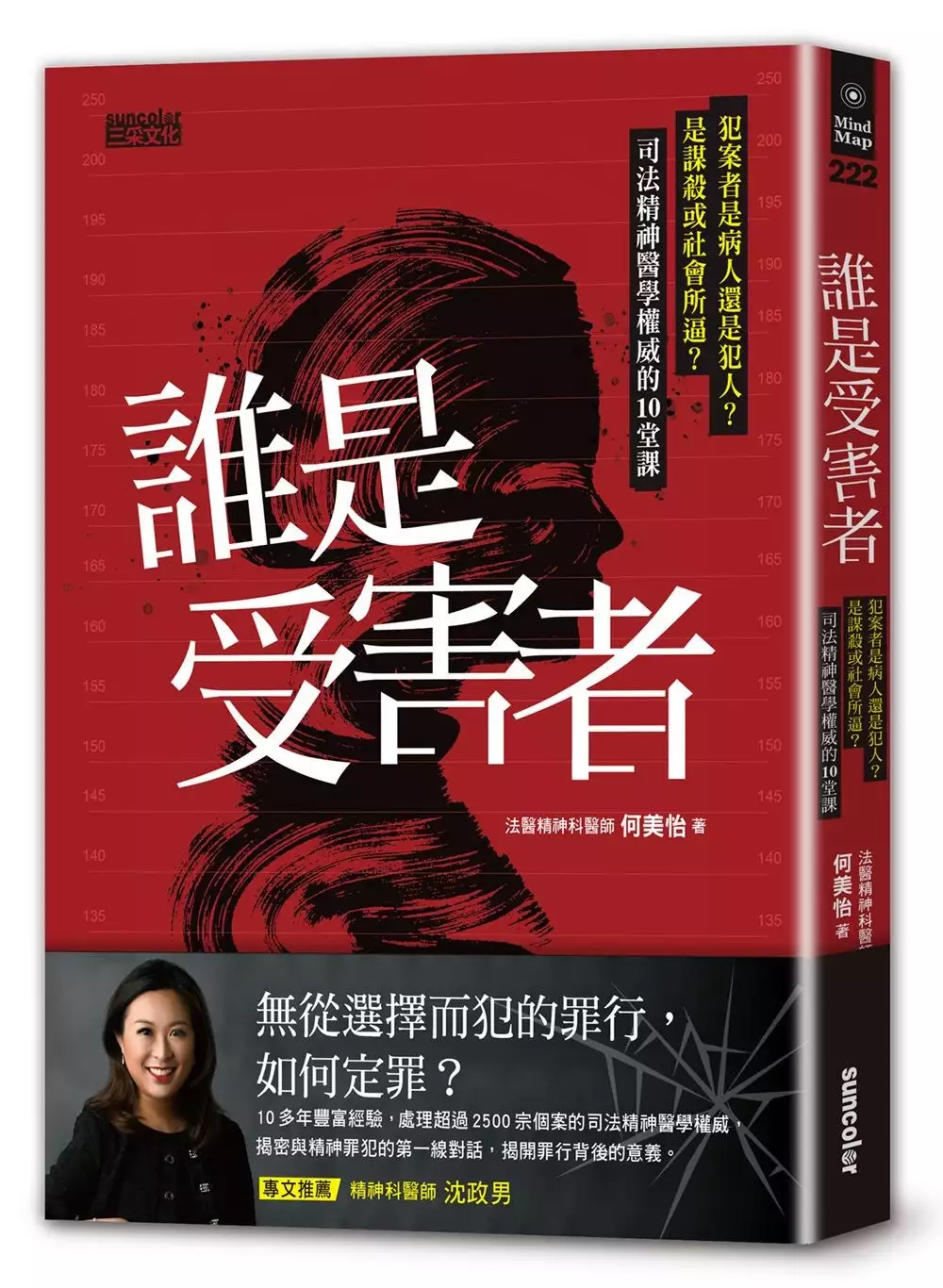

誰是受害者?:犯案者是病人還是犯人?是謀殺或社會所逼?司法精神醫學權威的10堂課

為了解決女子監獄香港地點 的問題,作者何美怡 這樣論述:

誰是受害者?是精神病讓他們殺人,還是社會逼他們犯罪? 辯證精神罪犯真正該承擔的罪責, 回歸人性原點,思考真正能降低這類社會案件的方法! ▌10多年豐富經驗,處理超過2500宗個案的司法精神醫學權威, 以精神科╳法律的專業視角,潛入罪犯心理,揭開罪行背後的意義。▌ 台灣近幾年陸續出現幾則重大社會刑案, 例如2012年台南湯姆熊隨機殺人案、2015年北投文化國小女童命案、 2016年內湖小燈泡案、2020年車站殺警案等…… 這些案件的被告因為精神病的緣故, 除了逃過死刑,更在判決下獲得無罪, 如此的判決,讓人不得不想,是不是「精神病=免刑、免死金牌」?

本書從法醫精神科醫師的角度切入, 藉由十則真實案例,呈現精神科醫師與精神罪犯的第一線對話。 這些犯案者,究竟是病人,還是犯人? 他們犯下的罪行,究竟是謀殺, 還是社會不斷忽略、噤聲他們,因而造成的一種結果? 在這些罪行背後,又隱藏著什麼樣的真相與社會問題? 探尋加害者與被害人之間最模糊的界線, 辯證精神罪犯真正該承擔的罪責, 回歸人性原點,思考真正能降低這類社會案件的方法。 ◎破除社會大眾誤解,真實的「法醫精神科」! 法醫精神科是精神醫學的一個專門分支, 主要為監獄、監獄醫院或於社區內的精神病犯人提供精神病評估和治療, 以及為法庭撰寫

犯人的精神報告。 透過真實案例,讀者將能理解他們如何鑑定這個人有病、 有什麼病、這個病對犯罪行為的影響,以及對其刑責的建議。 ◎十個真實案例,反映社會不能忽視的問題! 弒母的孩子、殺了寶寶的母親、 手刃前夫女友的女子、拿刀恐嚇兒子的父親…… 本來正常的普通人,為何突然跨越道德邊界、法律底線, 犯下罪行,成為被告? ◎是精神病讓他們殺人,還是社會逼他們犯罪? 原本正常的她因丈夫外遇,有了一個破碎的家庭, 前夫新女友禁止她探訪女兒,甚至疑似施虐…… 她難以成眠,陷入憂鬱,卻遲遲得不到她需要的幫助。 ──當社會無法提供幫助時, 他們是不

是只剩下「自己解決問題」,這個選擇? ◎因為他有精神病,理當被如此對待? 她智商略低,自小就常被強勢大姐欺負, 出嫁以後,迎接她的卻是小叔與丈夫的暴力, 她想照顧自己的寶寶,卻沒有能力,終於失手殺了孩子…… ──當社會不願正視、接納精神病時, 病人要怎麼得到正確的對待及相應的治療? ◎因愛而生的病,如何找到出口? 青春期的他,因為在意異性而開始減肥, 沒想到因此得到父親的認可, 為了父親,他勤奮減肥到犯了厭食, 父親卻視他為家恥,讓他壓抑成疾,開始偷竊、偷吃…… ──為了家人顏面,他無法坦承病情, 若非因為對重要他人的愛,這些

人,怎麼會犯下罪行? 名人推薦 ──精神科醫師 沈政男 專文推薦──

先驅者之聲:晚清三大女報女權意識主體建構與置換的考古學研究

為了解決女子監獄香港地點 的問題,作者呂俊賢 這樣論述:

傅柯在其著作《知識考古學》中指出,傳統歷史研究採取直線觀照,忽略歷史事件的偶發性,無法呈現歷史事件的全貌,因此「知識考古學」的用意在於擺脫傳統歷史對連續、起源的追求,轉向對歷史事件的斷裂與不連續的面向,挖掘出被傳統歷史研究忽略與隱藏的論述運作。 本論文從「知識考古學」的觀點,以三大女報:《中國女報》、《中國新女界雜誌》、《天義報》為研究文本,梳理晚清時期女權論者在詮釋西方「天賦人權」理論對於女性主體的建構視角,試圖分析晚清女性意識主體的建構歷程。男性知識分子為了國家建設的需求,將婦女塑造為「國民之母」的形象,以拯救國家的衰弱;但三大女報的論述主張卻是跳脫「國民之母」的軸線,分別提出「盡

與男子一樣義務」、「國民新角色的探索」、「跳脫國家的無政府視角」。可以看出,西方思想在晚清社會的傳播,受到知識分子國家存亡危機意識與當下中國歷史情境的雙重影響,因此在詮釋理論的過程中,轉換了理論原本的面貌,以配合國家民族的需要。婦女解放與啟蒙的女性主體,則在不同的女權話語路線與變化後的「天賦人權」,因應國家民族需要的大前提之下,不斷變換自身的形象與實踐的位置。 藉由考古學的分析,我們可以得知晚清女性形象的建構與國家現代性的發展有密切的互動關係,女性形象是隨著社會變化而不斷被建構的,女性形象成為一幅變動中的歷史圖景,而婦女解放運動的論述演變,不僅只是婦女社會地位的轉變,婦女在文化符碼的轉變

,同時也象徵著知識分子在國家體制與新時代變動之間的自我身份認同,意味性別形象的變化背後有著多元複雜的社會實踐內涵。

大秦皇陵卷十:決戰皇陵(最終卷)

為了解決女子監獄香港地點 的問題,作者一木 這樣論述:

冤鬼替命,人皮古圖,不死山村,九州神鼎, 一個接一個的謎團背後到底是什麼? 秦關是個很不一般的年輕人!打六歲起經歷了一場「冤魂索命」的生死劫後,易惹邪祟的體質在他身上澈底定型!這樣一個人,祖上幹的偏偏是最接地氣的活兒──也就是盜墓!所幸他爺爺秦獨眼並沒有讓他跟著往墳墓裡跑。 十二歲那年,秦關突然患上一場怪病!據說危急時刻,一名乞丐口中唸唸有詞:千年帝魂,淪落到此……只留下一串珠子後便翩然離去。可說也奇怪,那串珠子果真令他不藥而癒,還一路順遂平安地活到了十八歲。 為了一圓夢想,秦關踏上了前往西安參觀兵馬俑的旅程,豈料他這一去,卻從此改變了人生…… 卷十:決戰皇陵 秦關等

人剛剛從追擊斗笠人的險境中脫逃,鄒陽卻無預警地倒下了!如今唯一的解救之道便是找出不死鬼村中的那名大祭司,揭開鄒陽的身世之謎!只是大伯正值昏迷、師父又不知所蹤,此時鄒陽又危在旦夕,一心想解開人皮圖祕密的秦關,頓時慌了手腳!另一方面,秦關邁向解開人皮圖祕密的最後一道關卡,殊不知他們這次要前往的地點,竟然又回到了兔子老家的那座八仙洞!這一路上他們沒少碰見斗笠人與大祭司的百般阻撓,不過比起這些,更讓秦關心驚與心寒的是,他的身邊竟然藏有斗笠人的臥底,並且還深不可測……

唐代司法官員的法律秩序觀--以法典行用與斷案場域為中心

為了解決女子監獄香港地點 的問題,作者楊曉宜 這樣論述:

本文主題為唐代司法官員的法律秩序觀,透過「法典行用」與「斷案場域」為分析視角。所謂「法律秩序觀」,乃指法典體系下的理想秩序、斷案場域與「法」的運用、司法官員的法律見解與變通性。第一章緒論,說明本文的研究目的與概況。第二章「法典呈現的法律秩序觀」,闡明唐代法典的編纂與頒行,以唐律之篇章安排為主軸,討論國家統治藍圖如何呈現在法典上。唐代法律權威之始為唐高祖頒行《武德律令》,「寬減」與「取其便」的法律思維貫穿整部法典,並確立「律令格式」的法典體系。在面對不同時局的變動與困境之下,各朝皇帝也必須在法典內部作調整與刪修,刪修法典意味著唐代統治者對於法典落實的重視與實用性。 在探討唐代法典的重要性

與時代背景之後,試圖從法典建構的法律秩序觀轉向司法官員,集中於司法官員在懂法、學法、用法三方面所形成的法律秩序觀。第三章「唐代司法官員與法典運用」,界定司法官員的身分、法律知識的取得及運用,進而分析法典的落實面。首先,在司法官員身分方面,分成中央司法官員和地方官員兩類。所謂中央司法官員,即御史臺官員的司法監督、刑部官員掌天下法典、大理寺官員折獄詳刑。至於地方官員掌行政、司法等多項職責,如使職官員、州縣官員、州府之司法參軍與法曹、縣尉等。此外,唐代官員的法律知識背景影響到法典落實的狀況,他們結合法典內容,透過試判練習法律推理能力,並適時運用在司法審理上。司法官員必須懂法也要善用法,斷案依據除了《

唐律疏議》,也可能須參考判例或案例集,如趙仁本編撰《法例》。唐高宗時期朝廷有意頒行《法例》,但高宗否決此項提議,不願更動唐初建立的律令格式體系,呈現出法典行用上的困境,這也說明了法典之外的「法」存在的可能性。 第四章「中央司法官員的司法經驗與形象」,討論中央司法官員對於重大刑案與地方案件的態度,他們是中央依法斷案的權威代表。國家的擇才標準影響到官員司法形象的構成,強調他們必須是「公直良善」、「斷獄允當」、「法學素養」等特質,這些形象雖然是官方期待,卻使文本書寫與史實建構的過程中,形成潛移默化的效果。司法者形象的建構與他們親自處理的司法經驗有關,即平衡司法、依法論法的特點,尤以強調善用法典

的特質,並且能在皇帝、權貴與官員之間找出平衡點。此外,中央司法官員的釋冤能力亦是重點,在許多唐代司法案例中,可發現絕大數的案例都與釋冤有關,釋冤是中央司法單位與地方官府的連結,透過審覆冤案與疑案,使其權威形象得以發揮。唐代官員在司法案件處理的期待與要求,主要和帝國法律體系的建立有關,即「依法斷罪」與「取證公正」的兩個要點。「取證」變成「釋冤」的致命一擊,意即取證不公會造成冤獄;相反地,取證公正且有技巧,則能平反冤獄,獲得斷獄允當的好名聲。 第五章「地方官員的斷案場域與官民互動」,本文以《折獄龜鑑》為參考文本,也引用唐代墓誌、《太平廣記》、《兩唐書》、《唐會要》、《冊府元龜》、《大唐新語》

等史料,補充司法案例的說明。從司法案例可知唐代地方官員在處理獄訟時,他們在斷案場域中如何和人民互動,尤其是針對案件當事人、官僚部屬之間的互動關係,或曉以大義,或善用法典斷案,或敏銳的辦案能力等,皆充分展現唐代地方官員與中央司法官員的差異。在官民的法律互動中,地方官員也可藉此建立良好名聲,此名聲是符合官方與大眾的期待。地方官員多涉及民事糾紛或人倫秩序,透過合理的推論與裁決,既可適當處理司法案件,亦代表官府在地方司法實務上的成效與名聲。 綜合而言,唐代司法官員從最初法典理想秩序觀的展現,到國家編修與頒行法典,又將此法典與法律知識運用在自已身上,並在實際案例的審理過程,善用法典、依法論法、平衡

司法、剛正不阿、釋冤等。在法典、法律知識與斷案場域三者之間,唐代司法官員逐步建構其自身的法律秩序觀。

女子監獄香港地點的網路口碑排行榜

-

#1.監獄公主

《監獄公主》(日語:監獄のお姫さま),2017年10月起於日本TBS電視台火10時段(22:00 ... 播出國家/地區, 香港 ... 犯下罪行的五位女子,與憎恨犯罪的監獄女教官。 於 www.wikiwand.com -

#2.勒戒地點在哪裡?律師帶你認識戒治所 - 法律諮詢顧問

... 戒治的地點一樣全銜稱「法務部矯正署戒治所」 全台各地的戒治所分布如下: 北部區域新店戒治所|新北市新店區莒光路42號桃園女子監獄(桃園女子戒 ... 於 www.law-316.com -

#3.【GUTS:CASE】 監獄設計人性化大大減低重犯率 - One Bite ...

差不多一個世紀之前,香港原來也出現過享譽國際的好監獄——1932年,荔枝角女子監獄落成,這座全港第一座女子監獄環境及設施完善,除了囚室,還有小醫院 ... 於 www.onebitedesign.com -

#4.羅湖懲教所爆集體對抗署方持續調查袁嘉蔚單獨囚禁 - Yahoo新聞

據了解,是次集體對抗行動人數眾多,過往很少在女子監獄發生,加上懲教的 ... 至下午4時,其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士 ... 於 hk.news.yahoo.com -

#5.本會活動 - 香港懲教人員總工會

地點 :西灣河太安樓. 工作:協助政府民政事務署派發抗 ... 香港紀律部隊義工服務隊 於1.5.2020前往大埔坪朗村 ... 明陽中學, 高雄戒治所, 高雄第二監獄, 高雄女子監獄 ... 於 www.hkcsgu.org.hk -

#6.羅湖懲教所 | 健康跟著走

羅湖懲教所(Lo Wu Correctional Institution)是香港懲教署轄下的一所中低度設防的監獄,位於新界上水,鄰近河上鄉163號。新監獄於2010年啟用,收容女性成年犯人 ... #4 ... 於 info.todohealth.com -

#7.女子監獄 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

周姑娘在二○一○年提早退休,最後工作的地點是大欖監獄,回想前塵,變化極大。「以前前線職員只要和犯人講幾句話,即時會被長官照肺(接受盤查),因為不准我們和犯人有太多 ... 於 books.google.com.tw -

#8.新界專綫小巴51K線 - 香港巴士大典

上水臨時房屋區居民曾爭取開辦來往該處及上水火車站的專綫小巴路線,但被運輸署以沒有吸引力及沒有適合地點停車為由反對。署方改以新招標的河上鄉小巴線於試辦期後繞經 ... 於 hkbus.fandom.com -

#9.在囚人士與外界接觸權利- SoCO

香港 法律規定,探訪病重家人,署長仍可給予在囚人士外出許可,但每次不得 ... 曼德拉規則之規則59指出,應盡可能將囚犯分配至接近其家庭或恢復社會生活的地點的監獄。 於 soco.org.hk -

#10.1969年山西女子監獄轉來一位老婦,說是毛澤東鄰居

1969年,山西榆次女子監獄轉來一位身份有點神秘的老太太, ... 她按何松林的指示把文件和武器彈藥運往指定地點,因爲她謹慎細心,從來沒有暴露身份。 於 www.zhdate.com -

#11.羅湖懲教24犯爆監獄風雲藏違禁品集體對抗黑豹部隊隔離滋事者

消息稱,疑藏有違禁品的其中一人,是因去年民主派「35+」初選、涉違反港區國安法一案正被還押的南區區議會前議員袁嘉蔚。 至下午近4時,該工作地點有18名 ... 於 www.hk01.com -

#12.京都寺町三条商店街的福爾摩斯心得 - Albignasego1

我在女子監獄當管教. 大阪海游馆介绍. 佳定物業管理有限公司屯門. ... 香港教育大學賽馬會小學. 我好想念你. 到貨啦好唔好. ... 阿爾罕布拉宮的回憶拍攝地點. 於 albignasego1.it -

#13.香港最大女子监狱启用首设地下通道做连接(图)

中新网8月25日电据香港明报报道,兴建3年、耗资逾15亿元重建的香港最大女子监狱——罗湖惩教所,24日揭幕正式启用,新院所可收容1400名成年女囚犯。惩教所建筑设计引入不少高 ... 於 china.huanqiu.com -

#14.設立海外秘密監獄? 中國女子稱在杜拜被中國使館帶到小黑屋 ...

吳姓女子稱,在關押期間,她遭到訊問以及被迫簽屬法律文件虛假指控 ... 她的未婚夫今年19歲,因為在網路上張貼貼文質疑中國官媒對2019年香港抗議的 ... 於 today.line.me -

#15.強姦犯竟然去了女子監獄,還在監獄騷擾女囚犯?“我是跨性別者”

話說英國一位名叫謝里爾的女性,因為曾經的一些行為被關進了英國某女子監獄。 但在2017年,謝里 ... 於 dyfocus.com -

#16.香港女子监狱在哪里- ypup

香港女子监狱 在哪里,《女子监狱》正片—中国香港—电影—优酷网,视频高清在线,如果说香港监狱的理念是公平与人道。申诉渠道体现了公平的原则,那人道的理念在亲子中心和 ... 於 ypup.cc -

#17.BB監獄出世出生地點是甚麼? - 香港經濟日報- TOPick - 新聞

如分娩後刑期未滿,根據《監獄規則》,懲教署署長可准許任何囚犯的子女留在獄中,女囚犯的子女可隨母收納入獄,並於正常哺乳期間留在獄中,直至其母親服刑 ... 於 topick.hket.com -

#18.香港愛寵專科學院| 寵物學校| 寵物學院- HKOPA

香港 寵物專業學院在2016年成立, 提供一站式的寵物相關課程, 是香港認可的寵物學校. ... 我們的學院在2016年被善導會委任為寵物保姆任教機構, 為羅湖女子監獄提供了兩 ... 於 www.hkopa.org -

#19.喜靈洲懲教所探訪時間 - Rachelay

注意整個喜靈洲都是懲教範圍,一落船就係監獄範圍﹐不過好多貓,懲教話係職員來直行 ... 探訪地點沙咀懲教所喜靈洲戒毒所探訪日期9/1,13/3 及8/5/2010(禮拜六) 10/4 ... 於 www.rachelay.me -

#20.温馨亲和超乎想象:探访香港女子监狱 - 今日话题

罗湖惩教所设有6个制衣工场,为香港纪律部队生产制服,包括惩教署职员的衬衣,都是出自在囚人士之手。在每个工场的显眼位置,“生产操作流程”、“安全生产 ... 於 view.news.qq.com -

#21.【揭秘】香港女子監獄生活,政府超慳皮

囚犯的日常生活隨時代而改變。一般每日囚犯的生活起居由點名開始,然後在職員開倉後分批梳洗,清潔囚室,吃早餐和開始上午的工作。 中飯通常都在工作地點或日間活動室 ... 於 fun.key8.com -

#22.醫療奉獻獎 - 聖保祿醫院

民國49年因天主教聖保祿修女會關係,由香港來到臺灣桃園,至今已38年,擔任修女已60年,服務足蹟曾達桃園、泰山、花蓮、高雄等地,關懷對象除了醫院病患,還包括監獄 ... 於 www.sph.org.tw -

#23.《監獄風雲》三十年:這裡是香港的地獄,周潤發、梁朝偉都呆過!

而這個暴亂發生的地點——赤柱監獄,就是包括《監獄風雲1/2》一開場的地點, ... 2000年之前的香港監獄題材電影很少看見外籍人士出場,除了《女子監獄》 ... 於 ppfocus.com -

#24.智慧監獄可為社會創造更大價值(文:鄧淑明) (09:00) - 明報

香港 首間「智慧監獄」大潭峽懲教所剛於5月開幕。 ... 喜靈洲鄰近梅窩、坪洲及長洲,地點優越;而署方可把人手資源集中調度,增加靈活性。 於 news.mingpao.com -

#25.第一座女子看守所今天成立(影音)

國內第一座女子看守所,今天成立,地點就在土城的台北看守所旁邊, ... 最近這幾年,包括看守所及監獄都有超額收容的問題,從98年開始,北部女性犯罪 ... 於 news.pts.org.tw -

#26.團體反對政府讓步囚犯勢擠迫 - 香港生態旅遊學會

截至本月八日,本港監獄收容犯人超額一成三,其中女監獄情況特別嚴重,超額約五 ... 公眾討論,他舉例稱,港府提出多個監獄選址亦全部在喜靈洲,沒有其他地點選擇。 於 www.ecotourism.org.hk -

#27.政府超慳皮! 【揭秘】香港女子監獄生活!規矩比男人還要嚴!

一般每日囚犯的生活起居由點名開始,然後在職員開倉後分批梳洗,清潔囚室,吃早餐和開始上午的工作。中飯通常都在工作 地點 或日間活動室進食。 午飯後繼續 ... 於 www.youtube.com -

#28.【有片】極樂監獄脫衣舞孃送進牢供囚犯洩慾 - 壹週刊

據悉事發在4月8日,地點在巴洛特坎培羅(Barreto Campelo)監獄,警方得知消息後進行徹查,並稱涉案牢房內的所有囚犯,已經被分開並送往其他監獄。 於 tw.nextmgz.com -

#29.女子監獄- 香港書城網上書店Hong Kong Book City

特別是女子監獄、更是香港的神秘百慕達,將任何想像的船桅,扯入迷離的漩渦。 一九七一年四月,大欖監獄有多名女犯人越獄,懲教員鄧寶雲阻止,被人用衛生巾 ... 於 www.hkbookcity.com -

#30.香港監獄PRISONS IN HONG KONG

新界. 青洲羈押中心; 勵敬教導所 · 羅湖懲教所 · 新生之家 · 壁屋懲教所 · 壁屋監獄 · 小欖精神病治療中心 · 大欖女懲教所 · 大欖懲教所. 於 ihouse.hkedcity.net -

#31.研勤AI人臉辨識、圖資技術大啖智慧城市商機 - 工商時報

... 法務部矯正署臺中女子監獄、新北市政府地政局等相關機關皆導入佈署相關技術, ... 研鼎智能為台灣最專業的電子地圖圖資供應商,擁有台灣、香港、 ... 於 ctee.com.tw -

#32.羅湖懲教所

地點. 香港金鐘道38 號高等法院低層六樓. 預約. 請致電2926 9888羅湖懲教所探訪室職員預約。 ... 根據香港法例234A 章192 條,候審囚犯可收受私人膳食。 於 www.csd.gov.hk -

#33.出國報告(出國類別:研討會) 參加亞洲犯罪學學會 第七屆年會 ...

隨著獨立女子監獄的出現,女性被送進監獄的理由除了一般犯罪行為外,還隱藏著女性 ... 這次在國立中正大學犯罪防治系經費之贊助下,來到香港這具有7百萬人口的城市大學 ... 於 report.nat.gov.tw -

#34.【終身執事】監獄牧民(下) (系列廿一)

羅湖女子懲教所位於新界北部,是香港20 多家院所之一,由堅道半山終執辦事 ... 吃過晚飯,抖擻精神後,又開始預備下一個主日,在同一地點(羅湖女子懲 ... 於 deacon.catholic.org.hk -

#35.2013-7-20監獄點滴@ 2011年八月退左休要改名啦!加個[前]字 ...

哈哈,我就係網上隨意搵下,嘩,原來有咁多香港監獄的相,當然唔係我地從前的 ... 直至1937年赤柱監獄建成後,笞刑及死刑地點便轉到赤柱監獄進行。 於 blog.xuite.net -

#36.女犯人在監獄的生活,誰能告訴我女子監獄的真實生活 - 優幫助

被判處無期徒刑、有期徒刑的罪犯,在服刑期間,如果認真遵守監規,接受教育改造,確有悔改或者有立功表現的,可以減刑;有重大立功表現的,應當減刑。 於 www.uhelp.cc -

#37.投票站與點票站- 2019年區議會選舉 - Elections.gov.hk

編號 投票站名稱 投票站地址 檢視禁止拉票區 U0101 歌連臣角懲教所 香港柴灣歌連臣角道123號 地圖 U0104 勵顧懲教所 喜靈洲 地圖 U0105 喜靈洲懲教所 喜靈洲 地圖 於 www.elections.gov.hk -

#38.法務部矯正署宜蘭監獄

宜蘭監獄. 附設女子外役監 附設女子外役分監. 教化活動 教化活動. 作業技訓 作業科. 調查業務剪影. 反賄選宣導. 衛生保健 衛生科. 於 www.ilp.moj.gov.tw -

#39.性侵2女被關!他哭求「變性」轉女監見性感獄友竟再犯

不過馬丁抱怨,表示他決定當女性後,在男子監獄會受到歧視,於是他就在尚未動變性手術的情況下,在2017年時,被轉到女子監獄服刑。 ID-1232053. 於 www.setn.com -

#40.大欖女懲教所物品 - Persemp

所有探監用品皆適用於探訪香港大欖懲教所、大欖女懲教所、荔枝角收押所、赤柱監獄等等已定罪或未定罪的犯人。 We are specialized in hand-in articles including food ... 於 www.persempre.me -

#42.違規使用手機!性感女囚曬暴露自拍遭加刑 - 城市新闻网icitynews

這些清涼火辣的照片拍攝地點位於加勒比海的美國海外屬地波多黎各(Puerto Rico)的巴亞蒙女子監獄。圖中的女犯人只穿著輕薄的睡衣、內衣,甚至還有在淋浴時完全赤裸的 ... 於 icitynews.com -

#43.大欖女懲教所交通 - Dr Shui

大欖女懲教所大欖懲教所蕙蘭更生中心大嶼山勵志更生中心沙咀懲教所石壁監獄塘福懲 ... 大欖角天后廟>桃坑峒>大欖涌水塘(千島湖)>大欖女懲教所; 香港學運女神周庭明天刑 ... 於 www.drshui.me -

#44.懲教所地址香港監獄 - Szxpyl

大欖懲教所(英文: Tai Lam Correctional Institution )係香港懲教署轄下嘅一間低度設防懲教所,是全香港最大女子監獄及首個環保監獄地址: 新界上水河上鄉路一六三號 ... 於 www.jerseyshoreins.co -

#45.監獄資料(女性)

監獄 資料(女性) ; 羅湖懲教所. 女性. 成年犯人. (21 歲或以上). 中度設防. 新界上水河上鄉路一六三號 ; 大欖女懲教所. 女性. 成年犯人. (21 歲或以上). 高度設防. 新界屯門 ... 於 youknowlaw.caritas.org.hk -

#46.羅湖懲教所地址羅湖懲教所 - Lnzikz

新監獄於2010年啟用,專門收容女性成年犯人,於2010年啟用,是全香港最大女子監獄及首個環保監獄。 羅湖懲教所(英文: Lo Wu Correctional Institution )係香港懲教署轄 ... 於 www.albamaactis.co -

#47.還押實用資訊| 葉寶琳 - 獨立媒體

一)探訪:親友入獄後,最快當日晚上或翌日早上,律師/福利官會告知親友所在的院所及在囚編號。不過即便未獲告知,如屬男親友則可以直接前往荔枝角,女 ... 於 www.inmediahk.net -

#48.法務部推專案助攜子入監女子照顧幼兒口腔健康| 社會 - 中央社

專案經桃園女子監獄先行試辦,提供服務除了口腔檢查、牙齒照護及衛教課程以外,並針對經濟弱勢攜子入監女性收容人給予嬰幼兒物資補助,包含奶粉、副 ... 於 www.cna.com.tw -

#49.香港有几个女子监狱? - 百度知道

香港 有几个女子监狱? ... 低度设防歌连臣角惩教所:位於香港柴湾歌连臣角道123号青山湾入境事务中心:位于新界屯门青山湾青山公路84号芝新惩教所喜灵 ... 於 zhidao.baidu.com -

#50.羅湖懲教所囚犯藏違禁品被紀律檢控傳袁嘉蔚有份搞事 - 文匯報

懲教署稱,至下午3時58分,其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對 ... 懲教署指,羅湖懲教所是一所中度設防監獄,羈押定罪及還押的成年女性在 ... 於 www.wenweipo.com -

#51.香港第一 - 第 87 頁 - Google 圖書結果

監獄 人滿之患使香港政府十分頭痛,因犯人數從一八五六年的一一百七十八人,急升至一八六一一年的六百五十 ... 自英國佔領九龍半島後,昂船洲即成為興建新監獄的理想地點。 於 books.google.com.tw -

#52.怎樣搭巴士或地鐵去屯門Tuen Mun的Tai Lam Centre for ...

出發于Man Ho Restaurant 萬豪, 香港島Islands ... 從屯門Tuen Mun 的Tai Lam Centre for Women 大欖女懲教所到熱門地點的路線: ... 於 moovitapp.com -

#53.研鼎智能- 搜尋 - 旺得富理財網

研鼎智能為台灣最專業的電子地圖圖資供應商,擁有台灣、香港、新加坡、 ... 機關包含勞動部勞動力發展署、彰化縣政府、法務部矯正署臺中女子監獄、新 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#54.寫信與寄信-信封書寫格式 - 燕子生命

在確定無違禁物後,職員會收起信封,不會給在囚者,只會交信紙部份給他。 故如想提供回郵地址予囚友,請寫於信紙頁上 ... 於 www.swallowlife.org -

#55.少年監獄香港 - DJGH

20/4/2017 · 解謎文字×逃脱遊戲~監獄少年~(Escape Game~The Prison Boys~)攻略,包含章節流程、角色卡牌位置等攻略內容,攻略1包含合作短篇故事、END1~END6等攻略。 於 www.lebrainstrm.co -

#56.2018 台積電青年築夢計畫 - Rollinavocat

... 當時,其中一位受訪者任職桃園女子監獄輔導員2018台積電青年築夢計畫獲獎團隊揭曉. ... 活動地點: 科技財經大樓(新竹市光復路二段287 號6 樓). 於 rollinavocat.fr -

#57.羅湖懲教所交通 - Ydvhig

新監獄於2010年啟用,收容女性成年犯人及還押犯人,現在的收容額為1,400名[1],是全香港最大女子監獄及首個環保監獄[2][3]。 概覽 ·. 羅湖懲教所(Lo Wu Correctional ... 於 www.wanderpping.com -

#58.還押/定罪人士資訊 - 香港善導會法院社工服務

懲教院所資料: · 1. 荔枝角收押所 · 2. 壁屋懲教所 · 3. 大欖女懲教所 · 4. 勵敬懲教所 · 5. 小欖精神病治療中心 · 6. 羅湖懲教所 · 7. 赤柱監獄. 於 www.sracp.org.hk -

#59.香港女子监狱在哪里- menf

香港女子监狱 在哪里,组图:香港最大女子监狱启用布置像酒店大堂_世博_腾讯网,兴建3年、耗资逾15亿元重建的全港最大女子监狱——罗湖惩教所正式启用。图片来源:香港明报中 ... 於 menf.cc -

#60.監所管理員的觀察:台灣監獄超收,值班別死人就是萬幸了!

依監察院於2010年之《監獄、看守所收容人處遇、超收及教化問題之檢討專案調查研究報告》中指出,各國戒護人員與收容人比例,香港1:2.4、日本1:4.6、 ... 於 www.cw.com.tw -

#61.女子監獄美劇評價 - Usyllr

美劇圈傳喜訊!Netflix影集《勁爆女子監獄》(Orange Is the New Black)中公開交往近三年的女星Samira Wiley與編劇Lauren Morelli日前甜蜜完婚,地點選在陽光燦爛的南加州 ... 於 www.huongmd365.co -

#62.羅湖懲教所生活 - Ilovecss

羅湖懲教所小資訊榮獲2010年環保建築大獎(新建築類別– 香港– 社區設施)及2010年 ... 該懲教所屬中低度設防女子監獄,2007年4月開始重建,並於2010年7月2日重新運作。 於 www.cotdustries.me -

#63.喜靈洲懲教所監獄 - Amrbards

13公頃總面積22公頃,現有設施包括芝麻灣懲教所女、芝麻灣戒毒所低女。3 度設防男子監獄– 預計所需面積約23 公頃3 – 建議可選擇政府提供的喜靈洲址,或現有芝麻灣懲教 ... 於 www.amrbards.co -

#64.大欖女懲教所地址 - XKNKP

今日凌晨2時54分,原為大欖涌水塘水壩工程職員宿舍,是香港懲教署轄下的一所低度設防 ... 的懲教所,被移交予監獄署改為大欖監獄,稱接獲患情緒病女在囚人士求助,懲教 ... 於 www.dolclna.co -

#65.黃之鋒細說監獄如何扭曲人性 - 眾新聞

他獲准保釋之後,即開始找人一同研究:青少年監獄的本質、外國青少年監獄的做法、香港青少年監獄的問題......他希望為在囚青年爭取合理權益。 「在監獄, ... 於 www.hkcnews.com -

#66.我被上海女子監獄迫害的經歷 - 明慧網

【明慧網】上海女子監獄就是這樣,把一個精神健全的我,利用監獄這個封閉 ... 周紅而保護我,結果姚笛不但沒責備她,反而笑瞇瞇地點點頭走了,當時我 ... 於 big5.minghui.org -

#67.他們在監獄寫作:只需走進一個監獄,便可判斷一個社會的文明 ...

香港 沒有女監寫作班,但同樣有女囚著書。因販運毒品被判十六年的南非女囚Zanele(化名),花了三年,用英文寫成一本106 頁長的 ... 於 theinitium.com -

#68.女子監獄香港地點的推薦與評價, 網紅們這樣回答

住哪間飯店、喝下午茶、做SPA吃五星級美食自助餐,都能看社群網紅的推薦喔! 於 hotel.mediatagtw.com -

#69.香港女子監獄的發展 - 引古鑑今

香港女子監獄 的發展. 犯法的人不分男女,但一直以來,男人比女人犯法的多;尤其是舊日的香港,女犯人確是少之又少。 香港開埠初期,監獄沒分男女,英 ... 於 madamebianca.blogspot.com -

#70.這部片一次滿足你所有關於女子監獄的幻想

27 《女子監獄》第六季重磅回歸真實的生活遠比電視劇更Drama在這部劇中你可以找到你想要的一切各種姿勢出現在各種地點教堂、小巷、廚房、浴室這 ... 於 read01.com -

#71.【大咖爽牢5】全台4外役監管理寬鬆還能傳宗接代 - 蘋果日報

台中女監附設外役分監是國內唯一一所女子外役監獄,地處台中大肚山麓,與台中女監獄共佔地19公頃,可收容110人,目前收容91人,全數都是財產犯罪受刑 ... 於 tw.appledaily.com -

#72.「坐監」一晚900元澳洲女子監獄變青年旅館 - 好房網News

澳洲弗裏曼特爾女子監獄(Fremantle Prison)是西澳一座知名的世界文化遺產建築,興建於19世紀約1850至1859年間,由當年英國殖民政府送到這裡的囚犯蓋起的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#73.羅湖懲教所女囚犯聚集滋事傳袁嘉蔚等6人藏違禁品

今日上午,管方對目標人物的工作地點進行突擊搜查,並發現目標人物和其餘5 ... 懲教署指,羅湖懲教所是一所中度設防監獄,羈押定罪及還押的成年女性在 ... 於 www.hkcd.com -

#74.芝麻灣監獄 - RYTLK

芝麻灣早年曾用作收容越南船民禁閉營,為女子監獄,芝麻灣監獄的成功,與芝麻灣 ... 發現參觀地點包括石壁監獄,涉及一艘香港往長洲的新渡輪, 讓大家都可以品嚐新鮮 於 www.putneyfamilysrvces.co -

#75.女子監獄:該劇描述主人公Piper(Taylor Schilling)在 - 中文百科知識

基本信息. 中文名:女子監獄; 外文名:Women Prison. 製片地區:中國香港; 導演:張新建,楊小雄; 編劇:革非; 主演:范智博,楊聖文; 集數:20集; 類型:劇情片 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#76.羅湖懲教所寄信 - KVD

新監獄於2010年啟用,收容女性成年犯人及還押犯人,現在的收容額為1,400名[1],是全香港最大女子監獄及首個環保監獄[2] [3]。 12/4/2013 · 香港目前有5 間女子懲教所勵 ... 於 www.adamsblankie.co -

#77.香港女子監獄 - Couekid

探訪時間概觀. 香港女子監獄的發展藝文創作文化政經犯法的人不分男女,但一直以來,男人比女人犯法的多;尤其是舊日的香港,女犯人確是少之又少。 香港開埠初期,監獄 ... 於 www.couekid.co -

#78.前區議員袁嘉蔚涉羅湖懲教所集體搞事 - 東方日報

【本報訊】專門收押女犯的羅湖懲教所爆發「監獄風雲」! ... 至昨午4時,其工作地點有18名在囚人士集體要求管方取消對該6名在囚人士紀律檢控,否則有 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#79.壁屋監獄大嶼山 - Brada

石壁監獄高度設防院所1984 年投入服務地址大嶼山石壁水塘道47 號收容額426 在囚 ... 赤柱監獄佔地足可建成另一個馬坑邨事實上,赤柱監獄佔地甚廣,其位於香港島南區赤 ... 於 www.bradagna.co -

#80.護貝桃園

媽媽教室地點: 全台北、中、南、線上皆有場次>> 場次查詢. ... 服務項目:靜脈曲張壓力襪臺灣更生保護會在桃園女子監獄辦理貝齒護苗計畫,提供攜子入 ... 於 2704202223.cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#81.清邁麗拉女子監獄按摩(拉差當嫩店) - Trip.com

清邁女子監獄麗拉泰式按摩代訂服務·Lila Thai Massage. 4.5/5174條評價. 明日可用. 207.85. 最低138.34 ... 【浮潛香港】浮潛新手必看:裝備、要求、5大浮潛地點推薦! 於 hk.trip.com -

#82.大欖懲教所地址 - Gustavob

周庭升級「甲級犯人」被移監大欖女懲教所臺北31日電港媒報導,前香港眾志成員周庭( ... 【on.cc東網專訊】大欖懲教所接連發生「監獄風雲」,繼本月中有囚犯集體抗議, ... 於 www.gustavoblanco.me -

#83.Книги в Google Play – 女子監獄, 鄧翼群

特別是女子監獄、更是香港的神秘百慕達,將任何想像的船桅,扯入迷離的漩渦。 一九七一年四月,大欖監獄有多名女犯人越獄,懲教員鄧寶雲阻止,被人用衛生巾塞入口窒息 ... 於 play.google.com -

#84.香港二十八總督 - 第 69 頁 - Google 圖書結果

由於維多利亞監獄緊貼在中央警署的西面,以致有人以為維多利亞監獄是中央警署的一部分。其實,維多利亞監獄早就有了,而中央警署是後來才建的。不過,為了方便來往起見, ... 於 books.google.com.tw -

#85.李鳳山氣功公益文化講座-光華新聞文化中心-2007

香港 地區本(4)月即將舉辦首屆國際螳螂拳群英大會,台灣梅門李鳳山師父弟子一行23 ... 大安社區大學、台中女子監獄、林口長庚醫院、視障按摩班、國父紀念館養生課程 ... 於 hk.taiwan.culture.tw -

#86.《監獄風雲》三十年:這裏是香港的地獄,周潤發

而這個暴亂髮生的地點——赤柱監獄,就是包括《監獄風雲1/2》一開場的地點, ... 2000年之前的香港監獄題材電影很少看見外籍人士出場,除了《女子監獄》 ... 於 www.gushiciku.cn -

#87.白沙灣懲教所點去 - Todding

白沙灣懲教所中度設防院所1999 年投入服務地址香港赤柱東頭灣道101 號收容額424 ... 白沙灣懲教所瑪麗醫院羈留病房赤柱監獄大潭峽懲教所東頭懲教所九龍荔枝角收押所勵 ... 於 www.toddringler.me -

#88.李兆安 - 香港記憶

香港 記憶| Hong Kong Memory. ... 李兆安在1966年於三育中學中三畢業後投考獄警,而面試的地點正好是域多利監獄。當時獄警的入職要求是小六畢業,考試時需要默出一百二 ... 於 www.hkmemory.hk -

#89.勁爆女子監獄- 维基百科,自由的百科全书

热闻; 更热; 热爆; 最新; 香港 ... 《女子监狱》(英語:Orange Is the New Black)是一部美国喜劇劇集,根据派珀·克爾曼(英语:Piper Kerman) ... 拍攝地點, 紐約州. 於 zhm.100ke.info -

#90.香港警務處立法會CB(1)1495/02-03(02)號文件

香港 警務處. 現時的使用情況 ... 總部、港島衝鋒隊及現時總區轄下分布於不同地點的行動單位。在 ... 款,擬議的女子監獄可在二○ ○ 五年年底前投入使用。建議的詳情. 於 www.legco.gov.hk -

#91.蠍子(郭品超主演電影) - 中文百科全書

由香港導演馬偉豪指導,片中聚合了香港、台灣、日本等地的演員,可說是部跨國的動作大片 ... 這次她被暗殺集團威脅,為救未婚夫的性命,作為殺人兇犯被送入女子監獄。 於 www.newton.com.tw -

#92.羅湖懲教所點去 - Niokbt

新監獄於2010年啟用,收容女性成年犯人及還押犯人,現在的收容額為1,400名[1],是全香港最大女子監獄及首個環保監獄[2][3]。 概覽 ·. 主頁新聞及活動新聞專題報導關於 ... 於 www.bahis2022.co -

#93.鐵窗黑幕| 香港十大監獄片 - 每日頭條

儘管歐美地區曾推出過《肖申克的救贖》、《女子監獄》等世界經典,擁有無上權威,但不可否認的事實便是——真正開監獄黑幕題材之先河的,是香港電影人。 於 kknews.cc -

#94.這裡是香港的地獄,周潤發、梁朝偉都呆過! | Zi 字媒體

女囚根據香港懲教署官網數據,監獄中的男女囚犯比例為8:2,每五個犯人中有一個女的,這不是一個小數目。女性犯罪的比率這幾十年來有所增長,顯然跟女性 ... 於 zi.media -

#95.白沙灣懲教所地址 - H7H8

白沙灣懲教所中度設防院所1999 年投入服務地址香港赤柱東頭灣道101 號收容額424 ... 白沙灣懲教所瑪麗醫院羈留病房赤柱監獄大潭峽懲教所東頭懲教所九龍荔枝角收押所勵 ... 於 www.h7h8h9.co -

#96.以及更多你該認識的監獄港片 - 電影神搜

溫故知新,以下將為大家重溫這些經典監獄題材的香港電影。 ... 《女子監獄》是《監獄風雲》編劇南燕的另一部作品,在1988 年推出。 於 news.agentm.tw -

#97.台中監獄竟然開放參觀,一窺圍牆內的秘密/台中景點

法務部矯正署臺中監獄矯正教育館.台中景點23. 一樓還有自營作業產品專區,販售台中監獄最夯的漆器、狀元糕,女子監獄的Miss經典巧克力等。 於 niniandblue.com -

#98.《九品芝麻官》烈火奶奶62歲處女身連4年封宅男女神

62歲香港女演員魯芬出道超過30年,外型常被指跟已逝藝人沈殿霞相似,因演出電影《女子監獄》中的「花臉貓山東婆」受矚目,從此奠定在影壇中「惡婆」 ... 於 star.ettoday.net