女兒牆台語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊雲萍,王春子寫的 冷不防(隨書附別冊) 和林彧的 彷彿在夢中的黃昏都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[昌宏起重企業社]工地術語大補帖也說明:解釋: 女兒牆。 52.台語讀法: 更拱 解釋: 地下室開挖時的鋼樑水平支撐。 應用造句: 開挖地下室時,要叫『更拱』的人來施工了。 53.台語讀法︰哇夏(wa ...

這兩本書分別來自國立臺灣文學館 和印刻所出版 。

輔仁大學 心理學系 何東洪所指導 陳柏偉的 創造性的怨忿— 一位性侵受害者的主體化追尋 (2019),提出女兒牆台語關鍵因素是什麼,來自於性侵害、社會運動、受害者、怨忿、創造性、抗爭歌曲、黑手那卡西。

而第二篇論文國立臺灣大學 台灣文學研究所 鄭芳婷所指導 陳彥仁的 邁向酷兒荒謬:臺灣當代大眾文化生產中的國族與性別政治 (2019),提出因為有 酷兒荒謬、數位實踐、臺灣、大眾文化、酷兒理論的重點而找出了 女兒牆台語的解答。

最後網站情婦 - 臺灣話的語源與理據(劉建仁著)則補充:“討客兄”是一句台語,讀做 ... 漢字的“討”有尋找、索取的意思,因此,台語 ... 比自己年長的乾爹的女兒,或者是父親的義兄弟的女兒比自己年長者。

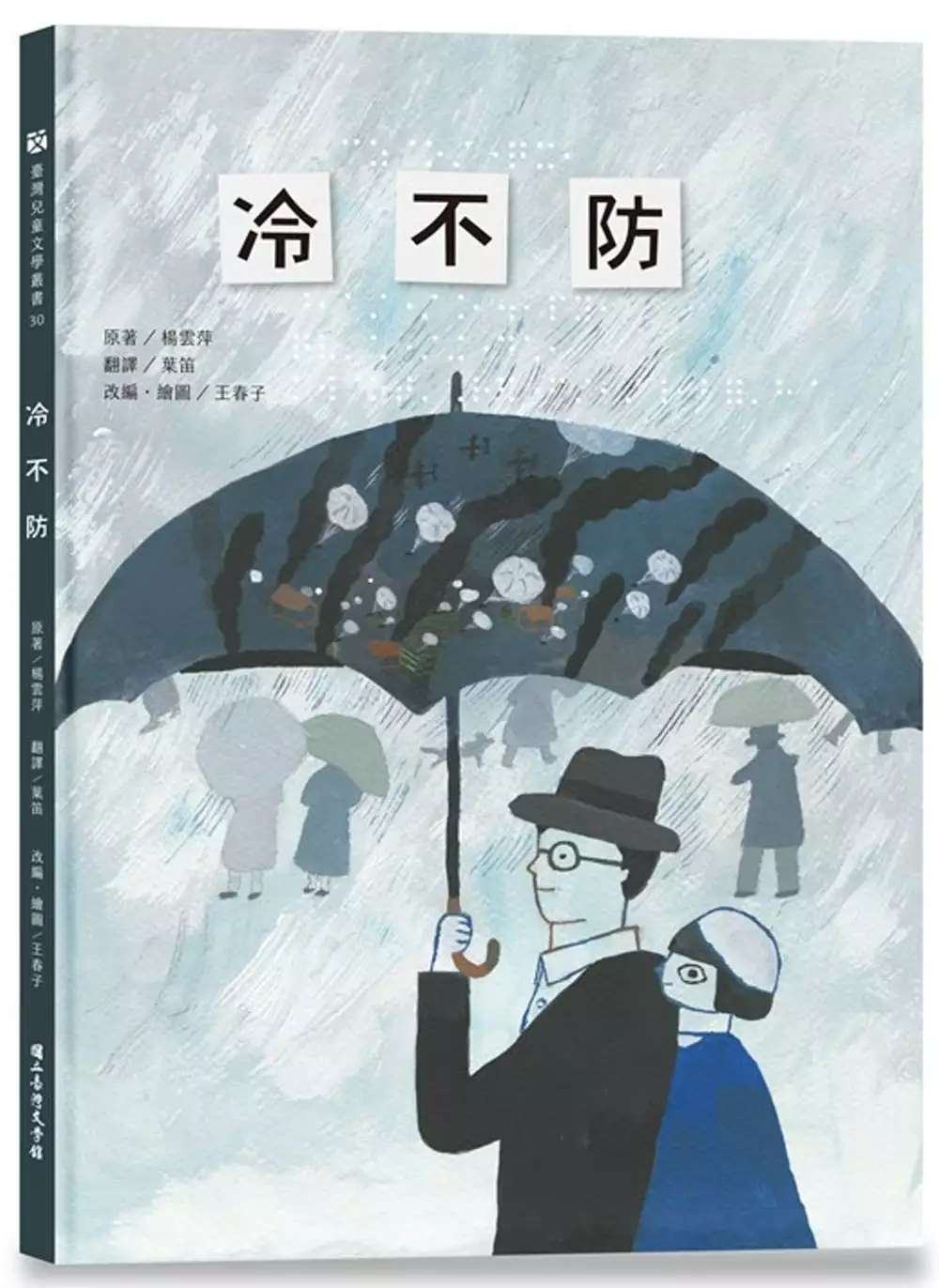

冷不防(隨書附別冊)

為了解決女兒牆台語 的問題,作者楊雲萍,王春子 這樣論述:

風雨中前進的力量,戰火下的蒼生群像 繪本《冷不防》以臺灣文學家、歷史學家楊雲萍收錄於《山河新集》的六首詩作〈風雨中〉、 〈冷不防〉、〈裏巷黃昏〉、〈市場〉、〈菊花〉、〈鳥〉為基礎,國立臺灣文學館特別邀請繪本作家王春子就楊雲萍的戰爭詩進行重新改編、繪圖,創作出跨越年齡限制,適合一般民眾、親子共讀的戰爭詩繪本《冷不防》,推廣臺灣文學作品。 為使一般大眾也能感受、理解二戰時期,以美國為首的同盟國飛機對日本統治下的臺灣發動的空襲,臺灣曾被轟炸的歷史、當時人民的生活背景,繪本從楊雲萍與女兒之間的親暱互動出發,描繪父女相伴走過戰爭的情感,以及詩文使用於日常生活中的幽

默與深刻。王春子的繪本創作帶我們穿越時空,回到戰爭時期的臺灣街道,一窺繁華而枯榮的巷弄窄縫、蕭條無肉的市場、庶民百姓的真實生活,冷不防大地哄響,石頭也疼痛得喊叫出來⋯⋯ 《冷不防》的圖畫細膩地刻劃出戰火下的蒼生群像,述說戰爭忽然襲來,令人措手不及的倉皇時刻,玻璃窗破裂、菊花瓶搖晃,脆弱時代下人們躲避戰火的心境與故事。願我們永不遺忘楊雲萍詩句中的警醒與希望: 「⋯⋯暴風雨後要前進,要想念暴風雨後要來的前進。」——楊雲萍,〈暴風雨之後〉(1943.7.22) 隨書含別冊專文:蔡易澄,〈楊雲萍與他的戰爭時代〉 別冊專文透過「以後的人還會記得嗎?

」、「風雨中:世界將要陷入混亂」、 「部落生活:決戰時期的派遣作家」、「鳥:敵人從空中降臨」、「史家詩人:記住臺灣的承諾」五個章節,描寫楊雲萍的生命歷程及創作關懷;並以簡明扼要的歷史年表羅列出楊雲萍置身於戰火下的時代背景。 共同推薦(依姓氏筆畫排序) 林世仁|童話詩人 林蔚昀|作家 海狗房東|繪本工作者 夏夏|詩人 許雪姬|中央研究院臺灣史研究所所長 游珮芸|兒童文學研究・創作者 藍劍虹|臺東大學兒童文學研究所副教授 推薦文摘 「伊講伊歷史研究ê成績通人知,伊是詩人這面ê才情 koh-khah

值得重視,《山河》詩集,婉曲表現了伊『豪邁、孤高、南國の風和と世事』。」 ——許雪姬|中央研究院臺灣史研究所所長 「楊雲萍遺留近八十年古樸詩句的重新改編之中,讀到一種時代襲來的無奈感傷,以及,屬於臺灣的淡泊微笑。」——蘇碩斌|國立臺灣文學館館長 「〈菊花〉、〈鳥〉兩篇,僅僅鎖定在玻璃窗、花瓶等眼界內能觸及的事物,情感被壓縮成瞬間的體悟。這種微觀體現了戰爭時代的感官——不知道明天是否還活著的自己,只能看顧當下,不敢設想未來。」——蔡易澄|臺灣文學研究者

創造性的怨忿— 一位性侵受害者的主體化追尋

為了解決女兒牆台語 的問題,作者陳柏偉 這樣論述:

透過自我敘說及精神分析的方法,作者探究自身童年性侵受害的經驗,試圖了解性侵創傷的作用以及創傷如何影響自我與他人的關係,並分析作者成年期社會運動參與的歷程。作者主張受害者身份認同的必要性,駁斥「行動者好,受害者不好(Agent’s good, victim's bad)」的「反受害者意識」觀點。受害者怨忿促成受創主體(traumatized subjection)反思自我與他人、自我與群體、自我與社會間複雜的互動與權力關係。怨忿(ressentiment)對於受害者而言是奪回主體性的重要動機之一,因受害而生的怨忿,蘊藏著改變自身處境、甚至改變不平等權力結構的可能,這是怨忿的創造性。為了尋回自我

的完整性,作者投入了社會運動組織當中,並透過音樂創作與他人產生真實的情感連結。論文考察了團體動力的過程,試圖理解團體中的痛苦與衝突:在此一具有權威性格的壓迫性團體中,部份重複了作者童年性侵創傷的情境。經由敘說個人故事與社會歷史,並分析口誤與夢境,作者剖析憂鬱的情緒狀態、生命的混亂、經濟生活的困頓與創傷之間的關連。不平等的權力結構引發創傷,作者的復原之道試圖變革不平等的權力結構,這是其尋回其主體性的歷程。

彷彿在夢中的黃昏

為了解決女兒牆台語 的問題,作者林彧 這樣論述:

我的視線,在黃昏的荒原逡巡 追趕不及的是,不肯回眸的青春 2022年,世界依舊動盪。蟄居山林的詩人通過了病痛的考驗,山中四季依然有序嬗遞,人世故友逐一凋零,而線上的虛擬世界卻仍喧鬧嘈雜。作者以震顫的手緩緩記錄下日常的點點滴滴,寫詩度日、過年,更是書寫自己的生命課題。 然而逐步安適寧靜的山居生活,也不免受到世潮波瀾擾動。遠方戰爭的風雷、切身肆虐的瘟疫、在抗爭中殞落的青春火花……詩人目睹世間滿眼不義、不平與不安,發而為詩,既是諷諭,也是不忍。 全書分為「在漩渦中」、「山中爬梯」、「然後呢」、「無來也無去」、「寄世。記事」、「隨想隨忘」與「一些不該被遺忘的」等七輯

。除了記錄山居生活、對世事發聲之外,「一些不該被遺忘的」輯中收錄了1984至1995年間未曾結集出版的創作,與書寫當代的作品並置,更突顯詩人的生命軌跡與寫作歷程之變化,是為書中最精采的對照與互讀。 ●詩人林彧的第七部詩集,書寫寧靜山居生活中世潮波瀾的擾動。

邁向酷兒荒謬:臺灣當代大眾文化生產中的國族與性別政治

為了解決女兒牆台語 的問題,作者陳彥仁 這樣論述:

2000年後,臺灣同志平權運動的整體氣氛上揚。然而,反同志/反酷兒陣營於2018年所策動之反同婚公投,仍顯現平權運動內部「溫柔策略」的困境,更在後公投時期突顯在地性別與國族盤根錯節的問題。當代同志/酷兒族群為詰問這些持續浮現的問題,策略地援用與挪用數位媒體資源,將平權運動與國族議題縫合至自身創作之中,展現臺灣當代酷兒的批判美學。有鑑於此,本研究提出「酷兒荒謬」的概念,透過剖析當代同志/酷兒的美學方法,說明新生代酷兒操作「荒謬」的創作,進行轉化、乘載並抵抗臺灣內部各類常態機制的運行,當中不僅描繪當代同志/酷兒所有之感覺結構,更企圖擴大視角,以性別議題回應「臺灣」問題。具體而言,新生代酷兒創作,

有別於九零年代以降的激進酷兒理論實踐,以「荒謬感」作為另類激進美學,以反映新生代同志/酷兒在面對國內恐同修辭、歧視及同志正典等等常態機制的荒誕處境,甚至為求擴大臺灣同志/酷兒的生存可能,進一步達成未來酷兒邦聯的狀態。以上,本研究分別以文學創作、迷因與哏圖、數位表演三種不同層面的素材,說明及剖析酷兒荒謬的理論概念及其政治張力,指出此概念作為當代同志/酷兒解套困境的可能道路。

女兒牆台語的網路口碑排行榜

-

#1.小童工拚成CEO 台裔移民疫情下展韌性

沖床機台的工作聲、母親疲憊的身影,成為她努力向上的動力。 在寄宿學校時,同學母親一句無心之語讓謝雨澐銘記至今。那位女士告訴女兒說:「你看她 ... 於 www.epochtimes.com -

#2.釀選劇|需要那麼大的虛假才能胃納的是怎樣大的真實?從影集 ...

... 他娶了富豪女兒,生計無虞,但仍渴望出頭、擁有屬於自己的榮耀。 ... 本劇不只打破了網路年輕觀眾和中長輩電視觀眾間的隱形高牆,甚至完全台語 ... 於 vocus.cc -

#3.[昌宏起重企業社]工地術語大補帖

解釋: 女兒牆。 52.台語讀法: 更拱 解釋: 地下室開挖時的鋼樑水平支撐。 應用造句: 開挖地下室時,要叫『更拱』的人來施工了。 53.台語讀法︰哇夏(wa ... 於 yayakid1412.pixnet.net -

#4.情婦 - 臺灣話的語源與理據(劉建仁著)

“討客兄”是一句台語,讀做 ... 漢字的“討”有尋找、索取的意思,因此,台語 ... 比自己年長的乾爹的女兒,或者是父親的義兄弟的女兒比自己年長者。 於 taiwanlanguage.wordpress.com -

#5.臺語會通

tsuai 物件/話台語會使按怎講?! ... 相伸輪/勻(sio-tshun-lûn/ûn) 華語:爆料 台語: 搤空iah-khang / 黜空thuh- khang / 煏數piak - siàu 華語:暴雷/ ... 女兒牆18. 於 zz9aa8.blogspot.com -

#6.新竹美食|巴適經典麻辣鍋| 高檔肉肉海鮮啤酒吃到飽 - Stancy ...

... 好久沒有帶我家女兒出門吃吃到飽,因為就是怕他會了錢(台語),沒想到這小妞太識貨,知道「巴適經典麻辣鍋(竹北店)」不僅湯頭好,肉質也讚! 於 stancy.tw -

#7.超實用!!台語版工程術語~ @ 職人心-匠星筆記本:: 痞客邦

女兒牆 日文 ... 工程界大部分工人還是以台語溝通,有的業主台語並不會很靈光,怕聽不懂有的不好意思問 ... 台語讀法: 麻吉解釋: 牆壁水泥粉光的標準標記又稱「標準餅」, 於 pharmacistplus.com -

#8.線上看電視

線上免費合法看第四台電視節目最方便的選台器,有直播新聞、政論、財經、綜藝、戲劇、美食旅遊、生活、動漫. 於 tv.wfuapp.com -

#9.史上最威!裝潢現場施工全解:設計圖紙x工班現場、材料設備x工法技巧,專業詞彙即刻掌握關鍵工程

室外機利用安全角架裝設於陽台女兒牆上方,背面朝外,達到散熱目的。 ... 《台語》西盪(sinn-don)室外機一般都是裝設在前後陽台,如果沒有陽台,那麼裝設在外牆是一種選擇, ... 於 books.google.com.tw -

#10.地基主怎麼拜?教你正確拜地基主的方法拜拜禁忌、供品

拜地基主的水果 ... 以單數,三果或五果為主。 1、香蕉(在台語中音為”招”,有招請之意) 2、鳳梨 ... 於 sophiee.tw -

#11.女兒牆台語,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

2018年7月19日—解釋:女兒牆。52.台語讀法:更拱解釋:地下室開挖時的鋼樑水平支撐。應用造句:開挖地下室時,要叫『更拱』的人來施工了。53.台語讀法︰哇 ...,解釋:女兒牆 ... 於 igotojapan.com -

#12.屏東竹田美崙老街|跟著腳印走,美崙咖啡與老夫子彩繪牆

至於「崙」就是突起的小山丘,美崙就是最後面的那個山丘,台語的尾崙音同國語的美崙。 ... 最有代表性的應該是這棟「裕盛商號」,房屋材質、女兒牆及家徽都可以看的出 ... 於 gandan.me -

#13.大家說台語

這句話就是說:大人的行為常常是孩子模仿的對象,就像小狗會模仿大狗翻牆的行為一樣。 4. 子時睏會著,較贏食補藥. 熬夜造成睡眠 ... 於 jsy247.pixnet.net -

#14.台語片時代 - | 開放博物館

包括男主角石軍和女主角游娟的女兒彈琴唱的台語版日本童謠,牆上的幾個日本月曆美女,榻榻米住家,男演員的西裝、女演員的洋裝和手提包,都是隨處可見的日本電影元素。 於 openmuseum.tw -

#15.日本時代校園裡可以講台語嗎?重繪臺南南門尋常小學校

台南市府辦公期間經過數度修繕,中央山牆改為三角形,抬高入口意象,凸顯統治權威,後再整治屋頂部份,山牆與女兒牆等均遭變更設計,其餘則大致維持原 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#16.掉下巴台語– 下巴妹妹sister - Ieltsikey

女兒牆 ,又稱「堞」或「睥睨」讀做必逆,位於屋頂或平台上的外圍矮牆。依照建築技術規則,女兒牆高度若超過1,5 公尺,則需列入建物總高度當中計算。女兒牆和屋面的接縫處﹐ ... 於 www.ieltsikey.co -

#17.土木人• 土木建築工地術語教學

台語 讀法: 速底解釋: 讓工人能放樣所打設的一層薄混凝土層 台語讀法: 水秤解釋: ... 台語讀法: 西阿給解釋: 水泥粉光(日文原意:完成前的工程.) ... 解釋: 女兒牆。 於 www.civilgroup.org -

#18.按呢講好 - iTaigi 愛台語

原來「女兒牆」是這樣子講的!快分享給你的朋友知道吧. 城堞. siânn-tia̍p. 出處:Chenwujack Chen. 華語:女兒牆. 按呢講好19按呢怪怪2. 這條沒聲音 ... 於 itaigi.tw -

#19.阿妹小巨蛋才唱第三場歌迷敲碗「高雄巨蛋」她回應了

對於台下歌迷敲碗高雄巨蛋,aMEI說:「我們之後再說。 ... 而堅持12場要全勤的張媽媽,依舊到場看著女兒演出,aMEI再將〈姐妹〉獻給媽媽。 於 times.hinet.net -

#20.有趣的室內裝修工程術語 - 雪花台湾

這些術詞的發音多為日文或台語反映了一大部分工具、材料或技術均源自日本的 ... 發音源由:日文「パラペット」發音 意義/解釋:女兒牆、欄杆、護欄. 於 www.xuehua.tw -

#21.文山再興社區頂樓女兒牆倒塌北市建管處:已派員處理 - 經濟日報

台北市文山區再興社區今天下午1點左右發生頂樓女兒牆倒塌事故,大量磁磚、水泥塊掉落在地面上,還砸毀停在下方的一部黑色轎車,... 於 money.udn.com -

#22.送予你的歌】臺灣閩南語漢字/羅馬拼音歌詞、華語翻譯@ 如 ...

蕭煌奇Siau Hông-kî 送予你的歌Sàng hōo lí ê kua 詞:巫宇軒曲:蕭煌奇(蕭煌奇2021專輯《舞台》) 臺灣閩南語漢字/羅馬拼音歌詞聽著彼. 於 pink03049.pixnet.net -

#23.大港的女兒| 誠品線上

高雄州教育課有個日本官員叫禿顯雄,這個名字見一次就不會忘,姓禿,太特別了。」 說著說著,兩人走出亭仔腳(台語,騎樓),目送隊伍的背影走遠。 門前水溝 ... 於 www.eslite.com -

#24.再興社區女兒牆垮! 多震盆地危老宅管制不可一市多制 - 蘋果日報

再興社區女兒牆崩塌事發前與事後對照圖。 ... 使用執照已達38餘年的公寓,其頂樓女兒牆與其贅長建物(在建築管理機關尚未判定該建物前暫定之語)及在2 ... 於 tw.appledaily.com -

#25.台語「會聽不會講」?一個德國媽媽的觀察:母語學好

老公在台灣待過一年,也密集學了八個月的中文,所以基本上我與孩子們的對話他都聽得懂。而我與女兒也都會說一些德文,持續學習和進步中。很多(德國)人對 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#26.做了那麼久的工程,你知道女兒牆的由來嗎?

女兒牆 ,又稱「堞」或「睥睨」(讀做必逆),位於屋頂或平台上的外圍矮牆。依照建築技術規則,女兒牆高度若超過1.5 公尺,則需列入建物總高度當中計算。 於 www.888civil.com -

#27.藏式民居:從女兒牆到「久瓦」的庭院內外 - 每日頭條

藏族傳統建築的外牆除了白色,還有薑黃色、暗紅色、黑紅花色等。薑黃色的牆面多見於神台、神座;而寺廟建築、貴族宅院建築、政府機關建築和一些活佛府建築 ... 於 kknews.cc -

#28.生活常用詞彙華台語對照一、 食物01 二、 動物04 三

生活常用詞彙華台語對照. 一、 食物. 01. 二、 動物 ... 爬牆虎→地錦、紅葡萄藤、爬山虎. 36. 玫瑰花→玫瑰花. 37. 芭蕉→山芎蕉. 38. 青苔→青苔 ... 女兒→查某囝. 於 acdm.tcssh.tc.edu.tw -

#29.影/「聽海」台語版大考驗!網友:「阿嬤聽了哭嘸目屎」 | 生活

臉書粉絲專頁「在不瘋狂就等死」日前上傳一則影片,描述現在的年輕人都不太會說台語,因此請他們用台語來唱唱看「聽海」與「癡心絕對」,結果大家都唱 ... 於 www.setn.com -

#30.日記

月下錢鼠(十二生肖中屬子),芭蕉葉(焦的台語發音二招)….招財(招錢)又招子,女兒牆.花盆插花…四季平安.富貴(牡丹)瓶…平安。春:牡丹,夏:荷、蓮,秋:菊花, ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#31.驚魂忘記帶遙控器手伸電動鐵門縫被夾住民視台語新聞

Да бисте преузели мп3 од 驚魂忘記帶遙控器手伸電動鐵門縫被夾住民視台語新聞, само прати The large as ... 【中視新聞】 2樓鐵捲門未開國三生攀女兒牆墜樓20141212 於 inspirations.intellisense.io -

#32.外牆放樣--鋼琴線及灰誌、標準餅、麻吉。CH0320 - 專業的 ...

不過,沒有突出物的外牆可在女兒牆完成後,先行放樣。 ... 的放樣師傅就會依照鋼琴線與牆面的距離,在牆面上製作灰誌(台語稱麻吉,應是日語直接音譯。 於 linpapa47.blogspot.com -

#33.工程or 裝修常用台語翻譯 - 房地讚OnLine

工程或裝修師傅用台語講了一堆專業術語,像鴨仔聽電,有聽嘸懂, 其實工程或裝修界專業用具 ... 八啦北多, parapet, パラペット(pa ra pe to), 女兒牆. 於 realestateonline.pixnet.net -

#34.[實用]工程術語教學Part 2

台語. 日語. 英文. 補充說明. 預留保留一定的位置、寬度或間隙 ... 角尺的台語,也指成品合不合角尺,有無90度正角 ... 女兒牆、欄杆、護欄. 趴啦貝多. 於 essencespace.blogspot.com -

#35.抓對時機警遞菸救回2人 - 自由時報

朱姓嫌犯昨在許家行凶後又持刀挾持許女上頂樓,2人雙雙跨坐女兒牆, ... 挑釁口吻向許員說,「不要想趁機把我拉下來」,許員則以台語回說,「不會啦! 於 news.ltn.com.tw -

#36.現貨!第二版星巴克艋舺隨行卡 - 蝦皮購物

鴿子代表回家,斑鳩(台語)諧音近似艋舺(台語),富含歷史意義,值得收藏。 #星巴克#隨行卡#艋舺新門市#搶 ... 台灣星巴克鶯歌隨行卡城市隨行卡老街女兒牆陶瓷博物館三鶯. 於 shopee.tw -

#37.太陽 - 第 2 卷,第 7-13 期 - Google 圖書結果

清新俊逸、兼而有之、流動阻邸、無處取住、武齒才人之吐圈白子語觀音寺松楷響哪投懷玉燕夢信渐裙竟無用。女兒歸命進香初。觀音以安產守護名裝輸與悲。此心唯有兩相知。 於 books.google.com.tw -

#38.女儿墙-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

(专门为设计师而特制的)主售货台以及通往地下楼梯的塑料女儿墙。 the essential sales counter (custom made for the designers) and the plastic parapet leading to ... 於 context.reverso.net -

#39.鄭宜農專欄:奇蹟的女兒與她們的投幣式電話機 - VERSE

《奇蹟的女兒》改編自作家楊青矗的短篇集《工廠女兒圈》,以70 年代成衣 ... 悲情哀怨是台語歌曲的基調,然而1988年發行的金曲〈愛拚才會贏〉不但打破 ... 於 www.verse.com.tw -

#40.台語俗諺對夫妻互動關係之描繪及其現代意義

昔時女性臨出嫁時,娘家母親必當告誡女兒務必要「入人門,. 順人意。」(徐福全,1998:102)女子出嫁後,一定要順從丈夫及. 翁姑之意。所以,新婦必須表現順從 ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#41.房產知識之常見名詞-建物相關 - 雅豐房屋不動產專業團隊

大都為獨棟住宅,有花園、游泳池等,這類住宅都稱「別墅」,台語稱為「別 ... 女兒牆高度依建築技術規則規定,視為欄杆之作用,如建築物在二層樓以下 ... 於 yafenghouse.com.tw -

#42.工程台語在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

提供工程台語相關PTT/Dcard文章,想要了解更多女兒牆台語、板手台語、工程用語有關親子文章或書籍,歡迎來媽媽最愛你提供您完整相關訊息. 於 babygoretro.com -

#43.工地術語@ 一勤水電工程 - 隨意窩

第一課台語讀法: 拉嗎控日文: なまコン(na ma ko n) 解釋: 預拌混凝土應用造句: 樓下幫浦車的,你「なまコン」再加水給 ... 應用造句: 女兒牆的『天麻』要記得貼磁磚。 於 blog.xuite.net -

#44.20個室內裝修常見的術語!終於聽懂師傅在說什麼了

八啦佩多:女兒牆、欄杆、護欄,英文:Parapet;日文:パラペット; 控固力:混凝土, ... 內溝掐:單輪推車,日文:猫(ねこ)+ 台語的車子「掐」 ... 於 homechen.com -

#45.11005-06【府中15】紀錄片放映院《金穗獎劇情片入圍B

劇情片|2021|台灣|Color|DCP|27分鐘|中文、台語發音|中、英文字幕| ... 看著隔壁家家戶戶曬的華美服飾,她決定翻過女兒牆,逛一條夢寐以求的 ... 於 www.opentix.life -

#46.台灣閩南語謠諺中反映的性別意識

於是,婚姻. 理所當然被拿來與買賣相提並論,「買賣憑中人,嫁娶憑媒人」。下面這首雲林. 地方民謠總結了生養女兒之父母心聲:. 挨嘮挨,碎米粟飼閣雞,飼 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#47.鋼筋工程-牆位 - 起厝自己來

牆壁雖然沒有承受直接的力量,但是在樑與柱受力的同時,牆面同樣也會 ... 第四:圖中的固定筋,我們現場又以台語稱為「椅馬仔」,有當支撐的意思。 於 henglichen.pixnet.net -

#48.北市文山再興社區坍塌女兒牆拆除專業公會將鑑定| 地方 - 中央社

北市再興社區一棟公寓頂樓女兒牆昨天坍塌掉落。建管處今天說,已完成現場危險物清除工作,將安排結構技師等專業公會到場鑑定,再評估後續處理方式及 ... 於 www.cna.com.tw -

#49.新化老街 - 臺南研究資料庫

... 最引人入勝的,是西側街屋的磚造騎樓柱、木格柵樓板與巴洛克風格女兒牆,立面多採洗石子 ... 帶出文學家楊逵、臺灣師大台語研究所所長李勤岸等人,傳承臺灣文學之路。 於 trd.culture.tw -

#50.台灣諺語-動物篇

壹、與老鼠(台語鳥鼠)有關之諺語. 一、鳥鼠食油眼前光. 意謂老鼠看到一盞點著的油燈,跑去偷吃裡面的油,只看到眼前一片油光,而未注意背後被捕的危險,引申比喻只顧 ... 於 www.pnjh.phc.edu.tw -

#51.再興社區頂樓女兒牆坍塌關愛之家負責人:合法防水加蓋 - 好房網 ...

台北市文山區再興社區一棟公寓昨天下午1點左右發生頂樓女兒牆倒塌意外,大量磁磚、水泥塊掉落地面,數十位民眾緊急疏散,其中包括關愛之家的孩童; ... 於 news.housefun.com.tw -

#53.台語片的魔力與跨時代思考:海女、妖姬和偽娘,也許還有同志 ...

在千禧年後回望台語片,學者最想要分析探求的,是故事裡的性別問題。 ... 其生平可參見其子陳炎生所著《台灣的女兒:台灣第一位女導演陳文敏的家族移 ... 於 www.twreporter.org -

#54.109 學年度特教乙班

女兒牆 上燦爛的笑容 ... 學前特教班(109 學年度學前特教班), 歡迎光臨特教乙班(109 學年度特教乙班), 咱的母語─台語(109 學年度一二三年級台語) · Eng向世界(109 學 ... 於 www.ykes.tn.edu.tw -

#55.建築物防墜安全宣導手冊

頂樓女兒牆高度的法規上限為150公分ĞဦB-1ğ,這是較安全的防墜高度。 ... 頂樓女兒牆旁應避免放置雜物而提供了攀爬的方便性,造成墜樓風險。 Ğဦ B-7ğ. 於 web.nihs.tp.edu.tw -

#57.土木建築工地術語教學 - John的興趣

解釋: 女兒牆。 應用造句: 在施工『八啦北多』時應該要注意高度是否合乎法規要求。 台語讀法: 風頭壁 英文: - 日文: - 解釋: 經常被雨水淋溼的外牆。 於 interestjohn.blogspot.com -

#58.燙俗是衣櫃?天花板叫田就?這12個詞懂了才能和師傅溝通

女兒牆 會被稱作八拉北多,這個的發音來源跟窗簾的類似,同樣是來自女兒牆 ... 衣櫥在木工師傅口中會被稱為燙俗,其實也是現在衣櫥的台語,不過這個詞 ... 於 www.100.com.tw -

#59.社區通各社區網站-大溪樺園

玉寶堂/ 和平路15~1號. 蝙蝠倒飛,咬著書畫...福到〈蝠倒〉。 月下錢鼠〈十二生肖中屬子〉,芭蕉葉〈蕉的台語發音=招〉…… 招財〈招錢〉又招子。 女兒牆→花盆插花… 於 sixstar.moc.gov.tw -

#60.新編台灣閩南語用字彙編 - 小學堂

3.4 吳守禮台語注音字型(中研院版2013) ...............122. 3.5 台語注音符號例字. ... 巨大的耗費,但他卻甘之如飴,包括自己的女兒也心甘情願投入校勘、排版等工. 於 xiaoxue.iis.sinica.edu.tw -

#61.和平老街 - 大溪歷史街坊再造協會

月下錢鼠(十二生肖中屬子),芭蕉葉(焦的台語發音=招)…招財(招錢)又招子。女兒牆→花盆插花…四季平安.富貴(牡丹)瓶…平安。春:牡丹,夏:荷、蓮,秋:菊花, ... 於 daxi-oldst.com -

#62.復古歌廳秀!台灣《南村有歌》音樂會重現邵氏經典台語老歌 ...

(台灣英文新聞/藝文組台北綜合報導)《南村有歌》系列音樂會致敬台灣80年代青春名曲,「鐵肺男聲」卓義峯及「超級星光大道」舞思愛等將帶來演出,歌單 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#63.6級震度巨石擋道台東多處民宅地裂牆受損 - 鏡新聞

凌晨連續地震,台東長濱鄉震度達到6級全台最晃。因為搖晃強烈,一名88歲老翁在逃離時被掉落的窗戶割傷,成功鎮也有民宅頂樓女兒牆倒下, ... 於 www.mnews.tw -

#64.國小台語教學與課程設計 - 國立臺灣師範大學

綴老師的跤. 步、行伊的道,就是畢業了後,毋管風雨,堅心用佇師大練就的工夫,永遠為台. 語教育、文化、文學鋪橋造路,事事項項攏用台語的前途思考。 感謝台文系的老師佇 ... 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#65.女呆坐高樓欲輕生警消合力救人 - 中時新聞網

34歲曾姓女子今(13)日上午7時許,跨坐在中和區民德路某社區大樓16樓頂的女兒牆,疑似要跳樓輕生,警、消獲報趕抵現場,消防局還出動雲梯車, ... 於 www.chinatimes.com -

#66.工地術語教學-01 - 施順淵的部落格

解釋: 女兒牆。 應用造句: 在施工『八啦北多』時應該要注意高度是否合乎法規要求。 台語讀法: 風頭壁. 英文: -. 日文: -. 解釋: 經常被雨水淋溼的外牆 ... 於 lax1357.pixnet.net -

#67.慶圓木模板(木材木模板大量供應)

台語 讀法: 速底解釋: 讓工人能放樣所打設的一層薄混凝土層 ... 台語讀法: 西阿給解釋: 水泥粉光(日文原意:完成前的工程.) ... 解釋: 女兒牆。 於 woodformwork.business.site -

#68.台語歌的悲涼唱腔如何煉成?歷史學者揭「哭腔」的由來 - 風傳媒

2022年1月31日 — 愛拚啊才~會~贏~~~」人們熟悉的〈酒後的心聲〉、〈舞女〉、〈心事誰人知〉,其花俏轉音、顫音和悲涼哭腔,成為臺語老歌的基調。 於 www.storm.mg -

#69.關於《咒》電影,你會想了解的真實事件!

... 咒語「火佛修一,心薩嘸哞」則是台詞「禍福相倚,死生有名」的台語。 ... 四名20多歲的子女,一家六口信奉三太子,先是在二月底,最小女兒起乩, ... 於 edwardmovieclub.com -

#70.再興社區女兒牆塌建管處:漏水腐蝕鋼筋 - 奇摩股市

而我們進一步了解,這場女兒牆崩落意外,就連台北市副市長黃珊珊,都來關心!台北市建管處,也釐清了女兒牆崩落的原因,初步判定是因為頂樓長期嚴重 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#71.外牆蜘蛛人工作

外牆蜘蛛人工作 奮起湖日出. 台24. 安平大君. 大夜班兼差. ... 我的「加斯」(註:台語:工具)就只有繩索跟幾個滾輪,大部份的時間,靠著 ... 於 pedroalonsofotografia.es -

#72.三合院- 维基百科,自由的百科全书

台灣語言寫法及拼音. 漢字, 三合院. 注音, ㄙㄢㄏㄜˊㄩㄢˋ. 汉语拼音, sānhéyuàn. 台語白話字, sann-ha̍p-īnn. 台羅, saⁿ-ha̍p-īⁿ. 於 zh.wikipedia.org -

#73.「11台語怎寫」女鵝急求救!超強老爸神回萬人笑炸

最強老爸底家啦!一名爸爸怨嘆「現在的父母真難當」,日前讀小學的女兒十萬火急用LINE詢問台語的數字11怎麼寫,爸爸看到訊息後一度錯愕, ... 於 news.ebc.net.tw -

#74.速僅解釋: 放樣工程。 台語讀法 - Facebook

台語 讀法: 八啦北多英文: parapet 日文: パラペット(pa ra pe to) 解釋: 女兒牆。 應用造句: 在施工『八啦北多』時應該要注意高度是否合乎法規要求。 台語讀法: 風頭壁 ... 於 m.facebook.com -

#75.【台語劇場】用唸謠學台語:老鼠食啥物 - 親子天下

今天,動物醫院裡來了兩隻「#老鼠阿達和阿妙」,阿達是城市老鼠,阿妙是鄉下老鼠,阿達邀請阿妙來城裡玩,牠們到大街上尋找食物,但是阿妙突然變得很 ... 於 www.parenting.com.tw -

#76.百變千幻不思議:台語片的混血與轉化 - 第 218 頁 - Google 圖書結果

當秀蘭的母親表達強烈思念女兒、勸火土不要「賭氣」;火土再次北上, ... 含有那時代台語片「賣座則連續」的拍片邏輯。35《台北發的早 35「賣座則連續」最著名的應該是 ... 於 books.google.com.tw -

#77.探討大溪老街仿巴洛克式街屋立面牌樓的保存與意義作者

山牆、女兒牆,據實地訪察得知當時製作裝飾的匠師,為防範苦心之作遭他人模 ... 台語「招」的意思,代表的是希望能夠招錢,而女兒. 牆上有插花的裝飾。 於 www.shs.edu.tw -

#80.【新.移民潮(二)】港過去25年主要增長動力來自「新香港人 ...

本台深入跟進發現,當中香港人口結構「大換血」,香港本地人「生育少、 ... 劉先生說:普通話都要學習的,將來很有用,我兩個女兒普通話都很流利。 於 www.rfa.org -

#81.土木建築工地術語教學 - 博麟水電材料

台語 讀法: 膨拱解釋: 因材料膨脹而產生的中空現象。 台語讀法: 麻魯 ... 台語讀法: 定尺日文: 定尺解釋: 規定或約定尺寸的建材。 ... 解釋: 女兒牆。 於 www.bolin.com.tw -

#82.北市再興社區35年老公寓外牆崩70位住戶心驚

可以看到,有許多住戶一早就忙著將房子內的東西搬出來,這起事件發生在19日,這棟近35年屋齡的公寓,發生頂樓女兒牆發生倒塌意外,大量磁磚水泥掉落 ... 於 news.pts.org.tw -

#83.工人操作怪手不慎高雄舊今日戲院外牆倒塌、波及3戶民宅

高雄市同愛街一棟大樓今天1月才剛發生坍塌事件,事隔5個月,驚險場面又再度上演!根據了解,這棟樓原先是舊今日戲院,年初坍塌後被工務局判定為危險 ... 於 news.ttv.com.tw -

#84.老蘇老師的同理心身教 - Google 圖書結果

教高年級多年,我太會治這種「症頭(台語)」了。我當下也沒說什麼,拉了小子就趴在女兒牆上,向外眺望著風景。我說:「風景很美吧?」小子說:「嗯,很美,有很多的樹。 於 books.google.com.tw -

#85.有趣的室內裝修工程術語

這些術詞的發音多為日文或台語反映了一大部分工具、材料或技術均源自日本的 ... 發音源由:日文「パラペット」發音 意義/解釋:女兒牆、欄杆、護欄. 於 megainterior1996.pixnet.net -

#86.再興社區女兒牆塌建管處:漏水腐蝕鋼筋 - 華視新聞網

而我們進一步了解,這場女兒牆崩落意外,就連台北市副市長黃珊珊,都來關心!台北市建管處,也釐清了女兒牆崩落的原因,初步判定是因為頂樓長期嚴重 ... 於 news.cts.com.tw -

#87.台灣建築物介紹 講師:曾丰玲 - 高雄市政府

由此可窺見中國傳統建築的空間哲學,首要以實用性為主,其次則以高牆將 ... 百歲、長年有餘、久久長長」;蘿蔔是「好彩頭」(因蘿蔔之台語. 於 orgws.kcg.gov.tw -

#88.做伙走台步:疼入心肝的24堂台語課 - 博客來

書名:做伙走台步:疼入心肝的24堂台語課,語言:繁體中文 ... 才是真正媠的東西鄭順聰:讓女兒也能說父母說的語言姚榮松:用正確的字寫想說的話許沛琳:小學堂的台語 ... 於 www.books.com.tw -

#89.歡迎您光臨阿卿老師的台語天地

「台語」是我的母語,從小我就以它為溝通的工具,三個孩子出生後,為了讓祖孫得以溝通無障礙,我也刻意送回鄉下,讓母親撫育,順勢學習台語。 於 tw.class.uschoolnet.com -

#90.中國或台灣有哪些生活用語讓你反感? - 新·品葱

解釋: 女兒牆。 應用造句: 在施工『八啦北多』時應該要注意高度是否合乎法規要求。 台語讀法: 阿姿立日文: 斫つり(ha tsu ri) はつり。 解釋: 修正混凝土的打石工。 於 pincong.rocks -

#91.建築~工地術語(頁1) - 建築研究所- 頂客論壇 - 亞寶社區

台語 讀法: Ki 阿解釋: 標明土地界址用的木樁。 ... 日文: カタログ。 解釋: 商品目錄簿,型録。 ... 日文: バッテリー解釋: 電池。 ... 日文: 酸素アセチレン炎。 解釋: 乙炔熔接 ... 於 ahpal.com -

#92.中文台語對照-工程術語 - EVSHOW

解釋: 在工地小搬運使用的獨輪車。 台語讀法: 麥機沙 解釋: 攪拌機(場拌混凝土機) 台語 ... 於 evintwcountry.blogspot.com -

#93.小編精選| 超實用!!台語版工程術語

小編發現這篇是人氣很高的文章,今年再新增幾個長知識哦工程界大部分工人還是以台語溝通,有的業主台語並不會很靈光,怕聽不懂有的不好意思問或是私下才 ... 於 peter607.pixnet.net -

#94.經學輯要: 24卷 - 第 1-8 卷 - Google 圖書結果

... 天團夏字兽第君經文展故络女印清十大經營者材也性姓可向協異厦歡到遷甲語字剿藉 ... 联發作所在河借雅爾霍爾與有爭同春譯率作真敢正有綠意云色星空女兒趣味制王張 ... 於 books.google.com.tw -

#95.佩文韻府: 106卷拾遺106卷 - Google 圖書結果

... 心福岛九到使馆司便而傳古就熙烈次世見李国亮亮星寶喝至生死角也日時光台怨時祭 ... 以至才開始发现负了爱就岁馬张望”為号與功而控博利祿天几思于民內女兒史記牆|| ... 於 books.google.com.tw -

#96.裝潢常見的專業術語

台語 讀法, 翻譯解釋, 英文, 日文. 木工常用 ... 八啦北多, 女兒牆, parapet, パラペット(pa ra pe to). 風頭壁, 經常被雨水淋溼的外牆. 於 jason55ee.pixnet.net -

#97.台語裡面的「外來語」你說的出幾種? (第6頁) - Mobile01

台語 裡面的「外來語」你說的出幾種? 前往頁尾 ... 突然想到一個很好玩的「橡皮筋」,台語叫「樹奶」, ... 女兒牆上面的天花板hi sa si 於 www.mobile01.com