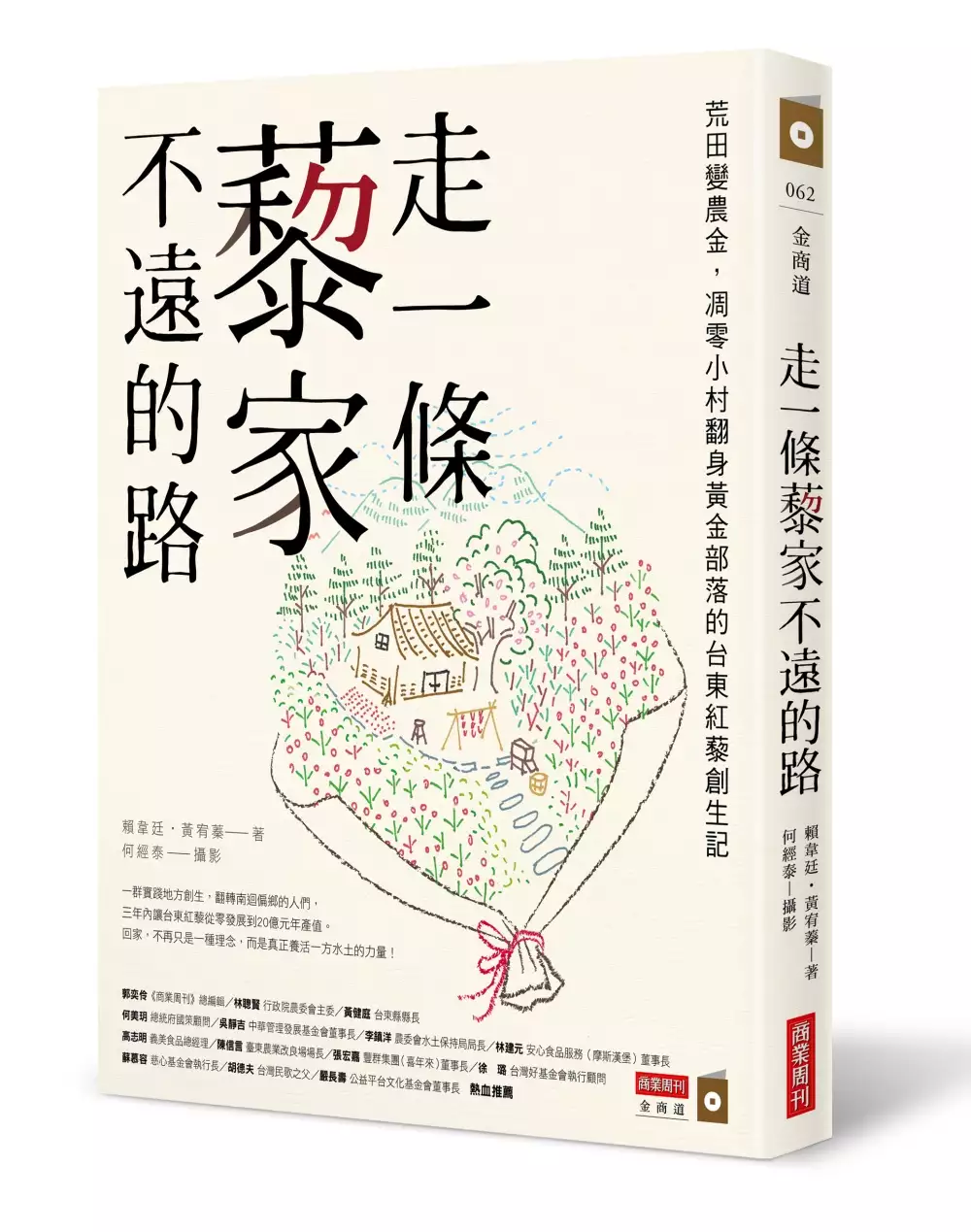

太麻里天氣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顧蕙倩寫的 詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋 和賴韋廷,黃宥蓁的 走一條藜家不遠的路:荒田變農金,凋零小村翻身黃金部落的台東紅藜創生記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站西南風「過山沉降」 前10大高溫台東占8名也說明:... 台東包辦前8名,最高溫出現在太麻里自動測站,飆出40.6度的高溫,打破人工測站歷年來的高溫紀錄。迎風面的中南部天氣卻變得很不穩定,氣象局提醒 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和商業周刊所出版 。

國立清華大學 環境與文化資源學系所 趙芝良所指導 李慧珍的 植物園生態系統服務功能及參訪者知覺價值探討:以氣候變遷知覺作為中介 (2019),提出太麻里天氣關鍵因素是什麼,來自於台北植物園、人類行為調適、物種改變。

而第二篇論文國立臺北教育大學 社會與區域發展學系碩士班 蔡元芳所指導 林庚翰的 颱風降雨事件下山區聚落複合式災害風險評估-以高雄市南沙魯里為例 (2015),提出因為有 颱風降雨事件、複合式危害、複合式災害、災害風險評估、土石流、洪澇的重點而找出了 太麻里天氣的解答。

最後網站臺東縣- 全國省道- 即時影像監視器則補充:... 景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。 ... 太麻里鄉香蘭部落南迴公路(新香蘭).

詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋

為了解決太麻里天氣 的問題,作者顧蕙倩 這樣論述:

這是一本跨界創作與詩歌教育的併聯風景,詩集名為《詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋》,便是希望閲讀者一起馳騁想像力,自由出入於藝術的領域,藉由現代詩與地景攝影、音樂創作的媒材跨界合作,感受這世界充滿無限對話的可能性。不論傳統與現代、西方與東方,或是道德與背德,透過意象的「蔓延」,不但體會創作者的對話空間如何展延,更能享受身為閲讀者以自身為城,連結藤蔓般的生命軌跡,再創作成一座座擁有異質掌紋的奇幻之城。 書名取為「詩歌風景來對坐:我的城蔓延 你的掌紋」,投影着詩人近幾年投入跨界創作與詩歌教育的風景。有時竄入古畫驚見現代生活的軌跡;有時手機鏡頭掇影日常,莫名滋生出下一首詩

的最末句;有時寫成一首詩,交給音樂人譜曲,那蔓延開來的五線譜居然唱成了這首詩前世的掌紋。 本書分為「水鹿成群」、「我的城蔓延你的掌紋」、「穿過潮間帶」、「詩歌來對坐」四輯,文字與文字之間會有全彩與黒白的攝影作品,一如文明不得不孳生的城市,跨界造成了現代詩表現的多樣性,跨界也凸現着現代詩純粹獨特的意象性與音樂性。 名人推薦 陳謙(詩人、國立臺北教育大學) 在城市裡踏查生命的輿圖,不斷深掘出土的,有記憶中沈澱的懷舊風情,更有屬於詩人專屬的號誌和速限。詩人顧蕙倩眼底的新興城市,醞藏著你我交集的悲喜,高歌或者感傷,這些,被形塑成海岸線、消波塊、以及更多的河口與海洋,文字內裡

承載記錄的,不單單是詩人的情感,更是你我共同生活這城市,記憶的連結。 林秀赫(小說家、國立臺南大學) 古都的詩物語 詩集《我的城蔓延 你的掌紋》結合了豐富的跨界內容,新詩、攝影、歌曲、樂譜,各自發聲,相互輝映,進而彼此詮釋。顧蕙倩以創新跳躍的思考穿越時空,往返於現實生活與鏡框之間,為前輩詩人寫生,描繪出今昔世界的風采。我始終覺得,她詩裡的清晨特別令人著迷,那霧中流動的情意格外溫暖,以文字為舉目所見的景物灑上片片陽光,像甦醒的貓咪細細梳理生活的每一次越境。她的詩歌吟詠島嶼裡的山川小城任由音樂帶引情感走得更遠,輕輕觸動內心更深處的靈魂,一切如同詩人自序,所有感情都因詩歌而有跡

可尋了。 蔡俊傑(《印刻文學生活誌》主編) 顧蕙倩的詩就好像水面上漫開的波紋,涵蓋物景表面,時不時停在某處,像飛鳥飛行中途暫歇輕握的腳爪,留下餘溫,留下形貌。她想前往的遠方,都劃有一條抵達的路線,而她的跨界意念,穿透影像和聲音,在聲光中構成更多的迴響,還有更完整的觀看,並記憶了更多,我曾在的時刻。 馬翊航(幼獅文藝主編) 顧老師的新作《我的城蔓延 你的掌紋》,打開詩集的物理空間,媒介細緩走動,視野裡生長野地、音樂,生命的光澤,收納時間的驚奇與彈跳。或者讓詩也變成植物:攀附,蔓延,共生,擁抱,根著與飄蓬,困疑與舒展。詩讓我們對坐,是給人,給地,給時間的訊息。開放與

跨越的聲音是立體的,也是歸返的。遠行之後是靜,是語言內外深深的呼吸。

太麻里天氣進入發燒排行的影片

我們從台中出發!先搭高鐵到新左營在轉搭火車往台東,坐車時長大約4個多小時。

剛好我們去的時候天氣陰陰得所以有一些地方沒有去成,但台東真的很美,沿途的路上都像風景,可以一直看到海,在這邊好像步調都放慢一般很放鬆。

Day1

▶️ 門廷若室 河堤左岸館

950台東縣台東市開封街818巷2號

▶️ 阿鋐炸雞

950台東縣台東市正氣路163號

11:00~23:00

(週二公休

▶️海盜運動餐酒館

950台東縣台東市中山路259號

18:00~2:00

Day2

▶️加路蘭海岸

950台東縣台東市台11線

24h

▶️都蘭海角咖啡

959台東縣東河鄉舊部路47鄰10-14號

11:00~18:00

▶️黃記蔥油餅

950台東縣台東市南海路36號

14:00~18:00

▶️鐵花村音樂聚落

950台東縣台東市鐵花路371號

15:00~22:00

(週一週二公休

▶️星星部落景觀咖啡

18:00~1:30

Day3

▶️門廷若市 鐵花秀泰館

950台東縣台東市新生路96號

▶️人x人

950台東縣台東市上海街14巷17弄2號

8:00~13:00

(週三週四公休

▶️多良車站

963台東縣太麻里鄉

▶️林家臭豆腐

95044台東縣台東市正氣路130號

▶️楊記地瓜酥

950台東縣台東市大同路149-1號

10:00~18:00

(週二公休

——————————————————————————————————

希望大家會喜歡我的影片

也要記得在我的頻道訂閱+案讚留言

🌸Instagram: https://instagram.com/yingru13?igshid=o2fie4wadsue

🌸Facebook: https://m.facebook.com/pages/category/Personal-Blog/Ruru汝汝-491897630967135/?locale2=zh_TW

植物園生態系統服務功能及參訪者知覺價值探討:以氣候變遷知覺作為中介

為了解決太麻里天氣 的問題,作者李慧珍 這樣論述:

本研究以台北植物園為調查地點,以生態系統服務、知覺價值及氣候變遷知覺概念為基礎,藉由現地問卷調查及結構方程式模型,分析植物園生態系統服務功能與參訪者知覺價值和氣候變遷知覺三者間的關聯模型,以及探討氣候變遷的中介效果。依據探索性因素分析結果發現,植物園生態系統服務功能方面分成三個構面「調節與支持」、「文化」、「供給」;參訪者知覺價值方面分成四個構面「情感」、「社會」、「價錢」、「品質績效」;對植物園的氣候變遷知覺方面,則分成三個構面「物種改變」、「遊客調適行為」、「氣溫上升」。進行結構方程式模型路徑分析,研究結果顯示:一、植物園生態系統服務對參訪者知覺價值具有顯著影響,參訪者的知覺價值受植物園

生態系統服務功能影響具有0.533的直接效果;二、植物園生態系統服務對氣候變遷知覺有具有顯著影響達0.399;三、氣候變遷知覺對參訪者知覺價值也同樣具有顯著影響達0.158;四、氣候變遷知覺在植物園生態系統服務與參訪者知覺價值兩者主要關係中具有中介效果,且具有0.063的間接效果。而氣候變遷知覺且受植物園生態系統服務(ES)前置變數而具有15.9%的解釋力,而累積上述造成參訪者對植物園的知覺價值達37.6%的解釋力。據此,本研究建議如下:一、植物園生態系統服務之提升,有助於參訪者知覺價值提升;二、基於參訪者的氣候變遷具有中介效果,建議植物園可思考提升參訪者對於氣候變遷的感知,其將有助於提升參訪

者對植物園生態系統服務至知覺價值之關係,可提供後續管理實務建議之參考。關鍵字:台北植物園、人類行為調適、物種改變

走一條藜家不遠的路:荒田變農金,凋零小村翻身黃金部落的台東紅藜創生記

為了解決太麻里天氣 的問題,作者賴韋廷,黃宥蓁 這樣論述:

在台東,部落裡流傳著一句話: 回家,就像和土地結婚,紅藜就是捧花。 一群實踐地方創生,翻轉南迴偏鄉的人們, 三年內讓台東紅藜從零發展到20億元年產值。 回家,不再只是一種理念,而是真正養活一方水土的力量! 本書記錄一群對農業充滿抱負、想像與實踐能力的人們和土地結婚的故事。 從一群煮石頭湯的雞婆公務員、曾以打零工維生變成年收400萬元的熱血青年、中年轉業開啟紅寶石人生的阿姊,到原本是醫學院高材生,被迫返鄉改種有機紅藜的青農……9位關鍵人物,如何讓台東紅藜從田間配角躍升紅牌作物,在短短三年內,創造20億元年產值? 27個新農思維,擺脫在地農業弱勢形象,具體實踐地

方創生的本土成功案例。 打破「包裝設計、走文青風,等於做農創」的刻板印象,青農返鄉其實沒有想像中的浪漫!當消費市場不買單,產銷無法產業化,單憑弱勢小農形象,根本無法以「感動」促動購買意願。想回家創出一條生路,需要「做生意,而非做公益」的農業新思維。 本書特色 1. 成功實現地方創生,不再只有外國案例,台東紅藜三年內從零發展到20億元年產值。串連政府、民間、部落青農、在地企業,他們是如何做到的? 2. 捨棄繁複法規和深奧理論,藉由觸動人心的九個人物故事,告訴你返鄉青農回家創業的新農業思維。 熱血推薦 郭奕伶/《商業周刊》總編輯 林聰賢/行政院農委會主委

黃健庭/台東縣縣長 何美玥/總統府國策顧問 吳靜吉/中華管理發展基金會董事長 李鎮洋/農委會水土保持局局長 林建元/安心食品服務(摩斯漢堡)董事長 高志明/義美食品總經理 陳信言/臺東農業改良場場長 張宏嘉/豐群集團(喜年來)董事長 徐 璐/台灣好基金會執行顧問 蘇慕容/慈心基金會執行長 胡德夫/台灣民歌之父 嚴長壽/公益平台文化基金會董事長

颱風降雨事件下山區聚落複合式災害風險評估-以高雄市南沙魯里為例

為了解決太麻里天氣 的問題,作者林庚翰 這樣論述:

近年來受到全球氣候變遷影響,臺灣氣候狀況具變異情況,季節乾溼特性加強使降雨變異情況發生,尤其每當颱風降雨事件發生皆促使山區聚落發生多類災害,且各災害可能具連鎖效應,導致無法預知之災害規模發生。然目前在防災決策規劃與災害風險評估研究多針對單一類型災害,缺乏整合各類潛勢災害與深入探討。因此本研究針對高雄市南沙魯里進行複合式災害風險評估,分析災害類型包含土石流及洪澇災害,為評估兩類災害之連鎖性與關聯性,首先運用 FLO-2D 進行土石流危害分析,並再運用其土石流堆積結果做為 HEC-RAS 洪澇模擬地形,以探討土石流堆積作用對洪澇災害之影響。完成兩類危害度潛勢範圍後,則建立南沙魯里暴露量因子,當中

包括聚落建物與重要交通要道,最後整合危害度與暴露量因子以得到災害風險評估結果,且為檢驗災害模擬與風險評估準確性,研究結果將與實例災害事件進行比對。冀望相關防災單位後續能依其發展防災決策,並套入其它具類似環境之聚落以提升聚落防災調適能力。

太麻里天氣的網路口碑排行榜

-

#1.Re: [問題] 新手環島請益- 看板bicycle

... 想法) : DAY6: 103KM 玉里->太麻里: DAY7: 97 KM 太麻里->壽卡->枋寮: ... 就可以穿這個季節環島,建議車衣要多帶一套,南部天氣相對穩定沒什麼 ... 於 www.ptt.cc -

#2.台東]太麻里「多良車站 」挑對天氣☁️眺望最美的大海

台灣美麗的寶島#台東是我們珍惜的一塊淨土這一天我們來到太麻里經過多良車站實在引起不了我的興趣我們在路邊停好了車從起始點往上走一路真看不出來 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#3.西南風「過山沉降」 前10大高溫台東占8名

... 台東包辦前8名,最高溫出現在太麻里自動測站,飆出40.6度的高溫,打破人工測站歷年來的高溫紀錄。迎風面的中南部天氣卻變得很不穩定,氣象局提醒 ... 於 news.ttv.com.tw -

#4.臺東縣- 全國省道- 即時影像監視器

... 景點、縣市市區道路、省道快速道路、國道高速公路等閉路電視攝影機(CCTV)即時影像,免費提供民眾查看路況及天氣資訊。 ... 太麻里鄉香蘭部落南迴公路(新香蘭). 於 tw.live -

#5.賽事天氣》太麻里比基尼沙灘路跑雲中見曙光 - 運動筆記

目前來看是有機會的,元旦清晨在太麻里預估是多雲的天氣,雖然雲量多一些,但仍可能在雲縫中看到曙光露臉。 要特別提醒跑友們注意的是清晨的低溫,預估 ... 於 running.biji.co -

#6.台東太麻里釋迦大目釋迦10斤11粒中 - 蝦皮購物

... 台東太麻里台東太麻里釋迦自產自銷釋迦外皮的美醜不影響釋迦的味道釋迦當天採當天寄隔天到貨❤食用小叮嚀❤ ✓釋迦要放置在「室溫陰涼通風處」2~3天才會熟(天氣冷 ... 於 shopee.tw -

#7.焚風影響台東太麻里飆40度全台11縣市防高溫 - 中央社

氣象局更新高溫資訊,西南風沉降影響,天氣晴朗炎熱,東南部地區已有焚風發生。今天白天花蓮縣縱谷,台東縣地區為橙色燈號,可能有38度極端高溫出現;台北 ... 於 www.cna.com.tw -

#8.2021 台東露營區推薦》TOP 12 絕美觀海觀星營地! - Klook

天氣 很好很熱晚上的星星也超多 ... 千坪休閒園區位在台東縣太麻里金崙溫泉風景區內,緊鄰丹堤溫泉會館,是當地唯一結合溫泉和露營的溫泉露營區,此 ... 於 www.klook.com -

#9.太麻里天气预报一周以及24小时实况查询

围观天气提供台东太麻里天气预报、太麻里7天、15天天气,方便大家查询太麻里天气预报包括温度、降雨以及空气质量pm2.5的24小时太麻里天气实时数据,能及时根据天气情况 ... 於 www.weaoo.com -

#10.台東太麻里焚風36.9度中南部夜防大雨 - 新浪新聞

(中央社記者張雄風台北29日電)氣象局今天表示,台東太麻里上午9時許發生焚風,最高溫達攝氏36.9度,明天仍可能有焚風發生,須注意高溫資訊; ... 於 news.sina.com.tw -

#11.太麻里天氣晴 - Flickr

太麻里天氣 晴. 太麻里原稱大貓狸(Tjavualji),在排灣族語中意指「太陽照耀的肥沃土地」,在清代文獻中已記載有「大貓狸」、「大麻里」等名稱。 於 www.flickr.com -

#12.太麻里天氣完整相關資訊

提供太麻里天氣相關文章,想要了解更多金峰鄉天氣、台東觀星天氣、台東大武天氣有關電玩與手遊文章或書籍,歡迎來遊戲基地資訊站提供您完整相關訊息. 於 najvagame.com -

#13.太麻里焚風高溫飆破40度冰店:剉了一上午冰 - 芋傳媒

台東縣南迴地區今天吹起焚風,其中太麻里鄉飆出攝氏40 度以上高溫;太麻里 ... 中央氣象局表示,受西南風沉降影響,花東等地天氣高溫炎熱,東南部地區 ... 於 taronews.tw -

#14.台東太麻里天氣完整相關資訊 - 動漫二維世界

太麻里 鄉, 臺東縣10 天天氣預報—The Weather Channel | Weather.com西南西14 km/h. 局部多雲, 有機會下雷雨。 高溫32ºC。 10 到15 公里/小時的西南西風。 於 comicck.com -

#15.太麻里氣候 - 工商筆記本

台東太麻里鄉目前的天氣概況,目前陰,氣溫:18°c,濕度:80%,降雨量:0mm,目前沒有任何特別預報。太麻里鄉位於台灣臺東縣東南方,北臨卑南鄉、臺東市,東濱… 詳情» ... 於 notebz.com -

#16.天氣| 氣象預報| 溫度| 降雨機率- 太麻里鄉, 台灣 - Yahoo奇摩

給您最新最即時的天氣氣象預報,無論明天的天氣、溫度、濕度、降雨機率、體感溫度、 ... 透過每天一分鐘報氣象影片,快速掌握明天天氣! ... 太麻里鄉. 於 tw.yahoo.com -

#17.太麻里鄉, 台東縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 太麻里鄉, 台東縣, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#18.太麻里天气预报一周 - 马蜂窝

太麻里天气 预报,提供太麻里天气预报信息,太麻里未来一周天气预报,包括太麻里当日天气,太麻里天气预报一周信息查询,太麻里旅游出行,关注马蜂窝太麻里天气预报. 於 www.mafengwo.cn -

#19.沉降作用持續發威!台東正午再飆39.9度北東11縣市高溫黃橙燈

今天(7/26)天氣南北兩樣情!根據中央氣象局資訊,上午台東太麻里上午已出現38.8度極端高溫,台東卑南鄉也出現38.1度。但中南部受西南風水氣影響, ... 於 www.ettoday.net -

#20.老大洩天機/明起劇烈天氣至下週三下週另一波接力再3天

文/吳德榮. 三立準氣象‧老大洩天機. 昨(28)日全台最高溫在東部(台東太麻里鄉)39.0度;新北板橋的38.3度創5月歷史紀錄、台北氣象局38.2度則平5月歷史 ... 於 www.setn.com -

#21.Page 58 - 2020臺灣極端氣候與天氣-事件回顧與分析

58 極端天氣事件回顧□ 米克拉颱風警報期間的降雨分布日7 時30 分登陸中國福建省, ... 排名測站代碼測站名稱縣市鄉鎮累積雨量1 O1S680 金針山臺東縣太麻里鄉249.0 2 ... 於 watch.ncdr.nat.gov.tw -

#22.自然環境 - 臺東縣政府

... 太麻里戶政事務所, 成功戶政事務所, 臺東戶政事務所, 臺東地政事務所, 太麻里 ... 成功鎮公所, 東河鄉公所, 關山鎮公所, 大武鄉公所, 海端鄉公所, 太麻里鄉公所 ... 於 www.taitung.gov.tw -

#23.Meme 梗圖倉庫- 今日熱門搞笑圖片,爆紅梗圖產生器,每天 ...

乳児郎の憂鬱血涙ゲーム( 氏賀Y太): 少女要求歸還兩個弟弟( 打擂台的方式),輸了比賽被三位壯漢虐待,再來弟弟們被博士控制來虐待少女,最後少女被爸爸用刀劃開肚子。 於 memes.tw -

#24.太麻里鄉觀光景點2021-Trip.com - 旅遊攻略

Trip.com詳細介紹2021太麻里鄉旅遊攻略,這裡匯聚了9月海量太麻里鄉旅遊觀光景點, ... 2021年9月7日太麻里鄉天氣:天晴;濕度:0%;日出/日落:05:39/18:08 ... 於 hk.trip.com -

#25.太麻里鄉地區災害防救計畫-第一編總則.doc - 臺東大學防災科技 ...

近年來,全球氣候變遷,豪大雨事件發生更為頻繁,加上九二一地震及莫拉克颱風發生之後,造成全台地殼變動與坡地流失,增加土石流及山崩等坡地災害發生頻率及規模,除了人為 ... 於 dsrc.nttu.edu.tw -

#26.2021.09.11 花東旅遊第一天:颱風天趕往台東太麻里

至少心態上不一樣,即使這五天四夜也幾乎是以爬山或健行步道為主,另外住宿地點也不是爬山活動能比擬的。 一切順利地在晴朗的天氣開車走完了國道五號到了 ... 於 www.wayfarer.idv.tw -

#27.台灣最美麗的車站!台東太麻里「多良車站」挑對天氣眺望最美 ...

我們在最美麗的車站眺望最美麗的大海,台東太麻里多良車站位於太麻里鄉的尾端,台九線417.5公里處右轉即至,保留原有的站道月台,裁撤了車站卻裁不掉它的美麗。 於 rita168168.com -

#28.太麻里天氣 - 靠北上班族

太麻里天氣. 太麻里鄉觀光導覽-1 太麻里鄉觀光導覽-2 交通資訊前往~太麻里搭乘火車南迴線【高雄→屏東→枋寮→大武→瀧溪→金崙→太麻里... 梅山地區的民眾移居在金 ... 於 ofdays.com -

#29.藍皮解憂號浪漫復駛臺東療癒旅遊新體驗 - 新頭條

「藍皮解憂號」今天首航日,縣長饒慶鈴特別在太麻里車站迎接首發團旅客, ... 目前已賣了5千張票,非常搶手,歡迎趁著秋高氣爽的好天氣來臺東慢慢玩。 於 www.thehubnews.net -

#30.創紀錄台東太麻里氣溫飆40.6度- 財經焦點 - 中國時報

台東縣南迴地區25日吹起焚風,太麻里鄉出現台灣史上最高溫40.6度,中央氣象局長鄭明典在臉書指出「好強勁的台東焚風」、「台東和花東縱谷非常顯著的 ... 於 www.chinatimes.com -

#31.『合歡山北峰』擁有世界級風景的入門百岳|新手單攻也沒問題

合歡北峰一天來回分享 ... 約早上11點開始起登,在登山口整裝之後就出發囉,這次是站長一個人,天氣非常好,人也很多,適合登山的一天,不過今天有點太晚了 ... 於 lanshih.com -

#32.太麻里40.6度全台最高溫! 台東4測站飆破39度 - UDN

根據氣象局觀測,台東縣太麻里今天中午12時1分出現40.6度高溫,為目前全台最高溫,第二高溫為台東縣知本39.7度,第三為台東縣茶改站39.3度。 氣象局表示, ... 於 udn.com -

#33.雙十國慶北大武單攻 - Mobile01

今天天氣真的不錯有彩霞挺漂亮的 ... 喜多麗展望很好,天氣非常好,可惜屏東空氣還是不佳 ... 往右看就是台東太麻里,我現在真的在太麻里隔壁 於 www.mobile01.com -

#34.臺東縣太麻里鄉 | 金崙天氣 - 訂房優惠報報

金崙天氣,大家都在找解答。臺東縣太麻里鄉,鄉鎮預報,縣市,預報,天氣,氣象,天氣現況,溫度,體感溫度,降雨機率,時雨量,風力,風級,風速,風向,相對溼度,紫外線,舒適度, ... 於 twagoda.com -

#35.東遊記----太麻里金針山@ 好天氣就是要趴趴GO - 隨意窩

趁著暑假安排全家的台東之旅,台東的好山好水,讓身陷都市叢林的心靈,獲得喘息,. 還真讓人有想搬回來住的衝動,過著那種自給自足的生活^^. 於 m.xuite.net -

#36.台灣即時新聞 - Vexed.Me

AirPods 3在蘋果秋季第二場線上發表會隆重登場,不少先前在官網訂購的民眾已經陸續收到貨,不過許多大陸用戶開箱後對於品質不太滿意,「網友吐槽越南產AirPods 3」更成 ... 於 vexed.me -

#37.高一第一冊氣候單元補充資料~台東迎曙光三仙台與太麻里「摃 ...

迎接2020年第一道曙光,因天候不佳,台東迎曙光熱門景點三仙台及太麻里都沒有看到曙光,就連日出也沒看到,民眾雖感到失望,不過,期望今年的第一天有 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#38.氣象局發布高溫特報台東太麻里飆出40.6度史上最高 - 寰宇新聞網

台東縣太麻里鄉25日中午因焚風飆出全台史上最高溫40.6度,一舉打破2004年在台東市的40.2度舊紀錄,且全縣各地即使無焚風也十分炎熱。中央氣象局也發出 ... 於 globalnewstv.com.tw -

#39.焚風加持! 台東太麻里飆40.6°C破史上最熱紀錄| 焦點新聞

中央氣象局25日下午更新高溫資訊,東南部地區已有焚風發生,台東縣太麻里鄉更是出現全台史上最高溫40.6°C,打破2004年40.2°C的紀錄,氣象局更是在台東 ... 於 m.match.net.tw -

#40.太麻里天气预报

太麻里天气 预报一周. 今天. 明天. 后天. 周日. 周一. 周二. 周三. 10/2120~24°C. 10/2220~22°C. 10/2320~22°C. 10/2421~23°C. 10/2521~25°C. 10/2622~26°C. 於 www.30ttq.com -

#41.午安您好 - 爆料公社

天氣 這麼好好適合出遊是不是要來去騎一下腳踏車. ... 天氣這麼好. 好適合出遊 ... 12日台東縣太麻里鄉的台鐵多良車站外海,竟發生「水龍捲」奇觀. 於 web.bc3ts.net -

#42.玖壹壹前往台東開民宿面對房務3人崩潰:2266完蛋了 - MSN

玖壹壹專屬實境節目《極島冒險》第2季第2集將於本週五(29日)播出,這回拍攝地點落腳在台東縣太麻里鄉金崙村,3人經營起一間「極島大飯店」透過與 ... 於 www.msn.com -

#43.[方吉君翻推特] 推特上在夯什麼Part.620

花子:賣來亂. 這張太夭壽骨了. leeesovely Verified. 517K followers ... 太麻里平交道 ... 天氣好的時候感覺還滿漂亮的。 台湾のスラムダンク踏切。 於 rinakawaei.blogspot.com -

#44.迎元旦第一道曙光與日出氣象局點名這幾處較佳 - 蘋果日報

氣象局指明年元旦在太麻里海濱看到曙光與日出的條件比墾丁好。 ... 不過,陳建安提醒,周三(12/30)天氣將有明顯變化,一早寒流就會南下,並有明顯 ... 於 tw.appledaily.com -

#45.施工害家園遭沙塵吞沒雲林村民怒包圍台電工地 - 四季線上

台電包商在雲林濁水溪南岸施做水力發電工程,卻沒有做圍網、導致附近林內鄉的林北村和林中村,出現有如「沙塵暴」的現象,施工過程還造成附近農田灌溉 ... 於 www.4gtv.tv -

#46.台鐵藍皮解憂號啟航饒慶鈴親迎首發團 - HiNet生活誌

不久後,列車停靠太麻里火車站,為迎接藍皮解憂號首發團旅客,台東縣政府、 ... 是不可錯過的充電行程,歡迎大家趁著秋高氣爽的好天氣來台東慢慢玩。 於 times.hinet.net -

#47.【宜蘭.羅東】村卻國際溫泉酒店~ 房內雙湯池爽看龜山島

用超廣角照才照得到全貌,開大窗很明亮,可惜天氣不佳。 我還滿喜歡這寬敞的乾溼分離浴室 ... 太麻里】金崙溫泉居山面海溫泉鄉坐擁太平洋無敵海景. 於 www.saydigi.com -

#48.熱爆!太麻里颳焚風花東高溫「橙色燈號」 - Tvbs新聞

氣象局連續兩天,針對花東地區發布高溫警示,東南部可能出現焚風,花東地區「橙色燈號」,有38度極端高溫出現機率!因為實在太熱,大家都想喝飲料, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#49.太麻里咖啡館- 未來一周天氣預報 平均溫度33°C 體 ... - Facebook

未來一周天氣預報 平均溫度33°C 體感溫度45°C ⛈注意午後雷陣雨如果下雨了,歡迎來太麻里坐坐- 西西里冰咖啡$130 酸甜清涼的檸檬配上香醇的咖啡適合夏日午後的冰鎮 ... 於 www.facebook.com -

#50.网络不给力 - 旅游攻略

携程天气预报,为您及时准确发布中央气象台天气信息,便捷查询台东太麻里实时天气预报、明天天气预报、一周天气预报,提供天气现象、气温状况、实况温度、风向情况、 ... 於 gs.ctrip.com -

#51.熱爆!太麻里今飆37.9度氣象局:未來一週全台持續熱烘烘

今天全台熱烘烘,中央氣象局表示,今天全台最高溫出現在台東太麻里37.9度,台東大武37.3度則是全台13個平地測站今年最高溫。預報員陳伊秀表示, ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.太麻里鄉, 臺東縣10 天天氣預報 - The Weather Channel

提供您太麻里鄉, 臺東縣最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、最低溫、降水機率,盡在The Weather Channel 和Weather.com. 於 weather.com -

#53.太麻里天氣,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿評價

太麻里天氣 ,大家都在找解答第1頁。提供您太麻里鄉, 臺東縣最準確的10 天天氣預報,以便預先準備,還包括最高溫、最低溫、降水機率,盡在The Weather Channel ... 於 igotojapan.com -

#54.天氣預報太麻里

的MeteoTrend:天气的太麻里今天、明天和星期。 准确和详细的天气预报太麻里。 温度和湿度的空气、压力、快速和风向、降水、日出,日落太麻里, 台湾, 台湾. 於 cn.meteotrend.com -

#55.台東吹焚風破紀錄!太麻里飆到40.6度

烟花颱風遠離台灣,各地恢復好天氣,但台東受到西南氣流影響吹起焚風,讓太麻里出現40.6的高溫,打破紀錄,是全台史上最高溫。當地農民中午熱到受不了 ... 於 news.cts.com.tw -

#56.20110205 金針山賞櫻- 太麻里的好天氣@ 阿同的攝影寫真區

太麻里 的好天氣. 太麻里的好天氣. x0. 於 kibest.pixnet.net -

#57.太麻里金針山天气预报查询

台东太麻里乡最有名的就为金针花,前往金针山可从太麻里站沿太麻里溪旁的产业道路上山,全程11公里,车行约35分钟;沿途展望良好,风光优美,即使不是金针盛产季节前 ... 於 m.tianqishi.com -

#58.Shih Chiang on Instagram: “良い天氣#太麻里”

21 Likes, 5 Comments - Shih Chiang (@shih0311) on Instagram: “良い天氣#太麻里” 於 www.instagram.com -

#59.新聞-AVNo.1-PLAYNO.1玩樂達人

不太可能吧,超過130支作品流出,這比很多片商一年發行的作品還多,要全部看完恐怕沒那麼容易。筆者這幾天已經花了相當多篇幅介紹被流出的女優,但真 ... 於 www.playno1.com -

#60.太麻里山 - 歐都納

太麻里 的峰頂建有一休息涼亭,天氣晴朗時,綠島、蘭嶼、南大武山、北大武山、台東平原、都蘭山盡收眼底;紮營山頂,更可迎接太平洋第一道曙光。 編號. A B C D E F G H 於 www.atunas.com.tw -

#61.[台東] 太麻里金針山深山亞都金針風味餐 - 一口冒險

上金針山時,天氣並不好,感覺雨隨時都要落下來,山間飄著雲霧,從太麻里市區轉佳崙產業道路上山,現時他有個好聽的名字叫「金萱路」,30-40分鐘的車程,沿著路上都有 ... 於 bitesize.tw -

#62.地味手帖NO.04繼承家業 - Google 圖書結果

他們聽說冬天釣魚比起夏天更為容易,一直躍躍欲試,於是週末一看到天氣放晴,爸爸就趕緊準備好釣魚器具和野炊道具,領著小孩上山。 ... 前不久,我到台東太麻里 ... 於 books.google.com.tw -

#63.華源海灣 - 太麻里鄉公所全球資訊網

位於太麻里鄉的華源村,這裡位於中央山脈與太平洋之間,是觀賞日出的絕佳地點,天氣好的時候也可看見綠島與蘭嶼,碧海藍天,配上平整的沙灘,不用出國也可以享受身在 ... 於 www.taimali.gov.tw -

#64.[請教] 請問太麻里及知本的天氣狀況- 看板Taitung - PTT台灣在 ...

因為預計這禮拜六會去太麻里的金針山玩禮拜天會到知本請問這兩天這附近的天氣如何下雨下得很嚴重嗎? 以目前的天氣狀況還適合去嗎謝謝-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ... 於 ptttaiwan.com -

#65.活動內容|台東太麻里金針花季

※金針花期依每年氣候不同,請把握最佳賞花期! 太麻里金針山. 於 daylily2.easytravel.com.tw -

#66.2021臺東縣太麻里鄉防災教育資源網路社群網站

太麻里 鄉最新防災教育資源活動圖片展. 太麻里鄉大王國中 2-2人為災害演練. 太麻里鄉賓茂國中 1-2校園防災地圖. 太麻里鄉賓茂國中 1-校園災害防救計畫書. 太麻里鄉賓茂 ... 於 210.240.125.37 -

#67.圓規颱風災情》台東南迴強降雨達仁鄉淹水一級警戒 - 公視新聞網

... 稍早包括太麻里、金峰和達仁鄉等,考量風雨狀況,決定下午停止上班、上課。 ... 才沒有統一發布,但授權各學校依天氣、交通狀況決定要不要停課。 於 news.pts.org.tw -

#68.太麻里焚風高溫飆破40度冰店:剉了一上午冰 - 新頭殼Newtalk

中央氣象局網站,上午11時42分台東縣太麻里鄉出現攝氏40度高溫, ... 中央氣象局表示,受西南風沉降影響,花東等地天氣高溫炎熱,東南部地區有焚風 ... 於 newtalk.tw -

#69.[台東太麻里。多良車站] 彌補滂沱大雨缺憾!鮮紅欄杆和漸層 ...

[台東太麻里。 ... 雖然後來雨勢緩和後有稍微透出一抹藍,但仍遠不及好天氣下的湛藍海岸阿阿阿. ... 真是謝謝老天爺賜給我這麼波讚的天氣和景色>////<. 於 anquine7.pixnet.net -

#70.台灣就業通- 找工作

太麻里 鄉. 金峰鄉. 大武鄉. 達仁鄉. 澎湖縣. 馬公市. 西嶼鄉. 望安鄉. 七美鄉. 白沙鄉. 湖西鄉. 金門縣. 金沙鎮. 金湖鎮. 金寧鄉. 金城鎮. 烈嶼鄉. 烏坵鄉. 連江縣. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#71.原鄉部落- 排灣族 - 中央氣象局

選擇鄉鎮, 屏東縣滿州鄉, 屏東縣三地門鄉, 屏東縣瑪家鄉, 屏東縣泰武鄉, 屏東縣來義鄉, 屏東縣春日鄉, 屏東縣獅子鄉, 屏東縣牡丹鄉, 臺東縣太麻里鄉, 臺東縣大武鄉 ... 於 www.cwb.gov.tw -

#72.台東太麻里天氣完整相關資訊 - 數位感

提供台東太麻里天氣相關文章,想要了解更多台東一個月天氣、台東天氣中央氣象局、 ... 太麻里鄉, 臺東縣10 天天氣預報—The Weather Channel | Weather.com提供您太麻里 ... 於 timetraxtech.com -

#73.台9線393K – 太麻里鄉 - Taiwan OKay! - 台灣即時影像監視器 ...

台9線393K – 太麻里鄉. 監視器即時影像. 颱風璨樹襲台,全台灣發布陸上颱風警報,東半部和恆春半島有局部大雨或豪雨發生的機率。 觀看颱風天氣即時影像。 臺東縣太麻里 ... 於 taiwanok.net -

#74.台東縣太麻里鄉溫古魯天氣預報

台東縣太麻里鄉溫古魯天氣預報. 查天氣. 相關天氣. 澎湖縣七美鄉 彰化縣芳苑鄉 台東縣達仁鄉 澎湖縣白沙鄉 花蓮縣新城鄉 宜蘭縣壯圍鄉 花蓮縣秀林鄉 臺東縣綠島鄉 連江 ... 於 goyeah.tw -

#75.焚風發威!台東飆破40度 - 翻爆

受西南風沉降影響,天氣高溫炎熱,台灣東南部地區有焚風發生的機率, ... 測站高溫超過38度,其中台東縣太麻里2號測站和金崙測站測得40.0度極端高溫。 於 turnnewsapp.com -

#76.「藍皮解憂號」浪漫復駛鐵道慢享台東無敵海景 - 旅奇傳媒

太麻里 商圈協會為迎接藍皮解憂號,同時針對五倍券熱潮推出期間限定 ... 絕對是不可錯過的治癒充電行程,歡迎大家趁著秋高氣爽的好天氣來臺東慢慢玩。 於 www.tromnimedia.com -

#77.台東景點 太麻里金針山、忘憂谷、雙乳峰:每年8~9月金針花季

今年因氣候變遷,使得花東金針花季晚了些,. 趁Winnie快開學前,來趟台東賞花熱血快閃行,. 清晨4點半天色未亮即 ... 於 mable.tw -

#78.天氣預報太麻里 - 天氣條件的預測和天氣新聞

天氣 : 短期和小雨. 北部. 風: 微風, 北部, 速度 14 公里每小时阵风: 29 公里每小时濕度: 75-85% 云量: 100% 壓力: 1015-1016 百帕海况: 小浪, 浪高 0,6 (米) 於 cn.meteocast.net -

#79.【星玩法情報】『眺村•跳村』南迴藝術節的兩顆明星大武村與 ...

趁著天氣好,經過南迴藝術季的”通往天堂的階梯”作品,我們來到大武海濱來 ... 順遊推薦:太麻里車站與多良車站、大武社區圖書館、彩虹村、大武觀海步道. 於 www.ctwant.com -

#80.台東太麻里吹焚風飆到40.6度剉冰店:一上午手沒停過 - 太報

中央氣象局網站,上午11時42分台東縣太麻里鄉出現攝氏40度高溫,台東鹿野39.3度居次;前5名都位於台東,均達37.7度以上。 中央氣象局長鄭明典也在臉書貼文 ... 於 www.taisounds.com -

#81.焚風加持! 台東太麻里飆40.6°C破史上最熱紀錄

中央氣象局25日下午更新高溫資訊,東南部地區已有焚風發生,台東縣太麻里鄉更是出現全台史上最高溫40.6°... 於 www.upmedia.mg -

#82.臺灣氣候- 维基百科,自由的百科全书

臺灣氣候,北回歸線以北為副熱帶季風氣候,以南為熱帶季風氣候。或將全境劃為熱帶、副熱帶,並把 ... 4, 41.0, 太麻里1, 臺東縣太麻里鄉, 農業氣象站, 2005年5月5日. 於 zh.wikipedia.org -

#83.「太麻里天氣預報」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「太麻里天氣預報」相關資訊整理- 台東太麻里鄉目前的天氣概況,目前多雲,氣溫:26°c,濕度:92%,降雨量:0mm,目前沒有任何特別預報。太麻里鄉位於台灣臺 ... 於 lovetweast.com -

#84.臺灣省or 台灣省,太麻里的長期天氣預測 - WeatherTAB

日 一 二 三 四 五 六 1 32% 2 33% 3 34% 4 32% 5 33% 6 32% 7 43% 8 34% 9 24% 10 44% 11 80% 12 73% 13 73% 14 54% 15 07% 16 13% 17 38% 18 54% 19 28% 20 43% 21 18% 於 www.weathertab.com -

#85.社區通各社區網站-台東縣太麻里鄉金崙社區

太麻里 鄉為多族群社會,鄉民含排灣、阿美、平埔等原住民,及閩南、客家、外省等漢族。太麻里鄉氣候溫和,日照時間長,雨量充沛,適合農業發展。豐詣的自然資源與文化景觀, ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#86.饒慶鈴親迎首發團台鐵藍皮解憂號啟航抵台東 - 更生日報

太麻里 推解憂市集只要使用現金或五倍券消費滿500元,即贈500元太麻里消費抵 ... 是不可錯過的充電行程,歡迎大家趁著秋高氣爽的好天氣來台東慢慢玩。 於 www.ksnews.com.tw -

#87.【璨樹颱風】最新》台東天氣晴!打卡熱點「太麻里車站」湧 ...

台東脫離颱風暴風圈,目前天氣晴朗,遊客湧進太麻里車站拍照打卡!訂閱【東森新聞】現在就加入》https://pse.is/396256加入【東森新聞】會員, ... 於 www.youtube.com -

#88.台鐵藍皮解憂號啟航 饒慶鈴親迎首發團- 新聞- Rti 中央廣播電臺

不久後,列車停靠太麻里火車站,為迎接藍皮解憂號首發團旅客,台東縣政府、 ... 是不可錯過的充電行程,歡迎大家趁著秋高氣爽的好天氣來台東慢慢玩。 於 www.rti.org.tw -

#89.台鐵藍皮普快復駛變身「藍皮解憂號」觀光懷舊| 觀光列車| 台東

台東縣政府提供) 配合「藍皮解憂號」行駛,太麻里車站前推出「解憂市集」。 ... 秋高氣爽的好天氣,來台東慢慢玩,沿途欣賞台東藍,是療癒充電行程。 於 www.epochtimes.com -

#90.即時臺東縣太麻里鄉天氣 - 蕃薯藤氣象

早晚山區涼;局部短暫雨;風力風浪均增強,可能有長浪。 昨(27)日臺東地區受到東北季風的影響,早晚山區縱谷很涼;離島、北臺東沿海、南~中臺東有短暫雨;海面風浪大。 於 weather.yam.com