大型鳥類種類的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦FedericoMarcon寫的 博物日本:本草學與江戶日本的自然觀 和賴祥蔚的 穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自衛城出版 和時報出版所出版 。

國立高雄科技大學 水產食品科學系 郭家宏所指導 陳春美的 添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響 (2021),提出大型鳥類種類關鍵因素是什麼,來自於魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條。

而第二篇論文國立東華大學 自然資源與環境學系 李俊鴻所指導 王瓊芯的 平地森林園區永續土地利用模式之建構與應用 (2020),提出因為有 平地森林園區、生態服務給付、生態系統服務和權衡綜合評估工具、潛在類別模型、空間聚集熱點的重點而找出了 大型鳥類種類的解答。

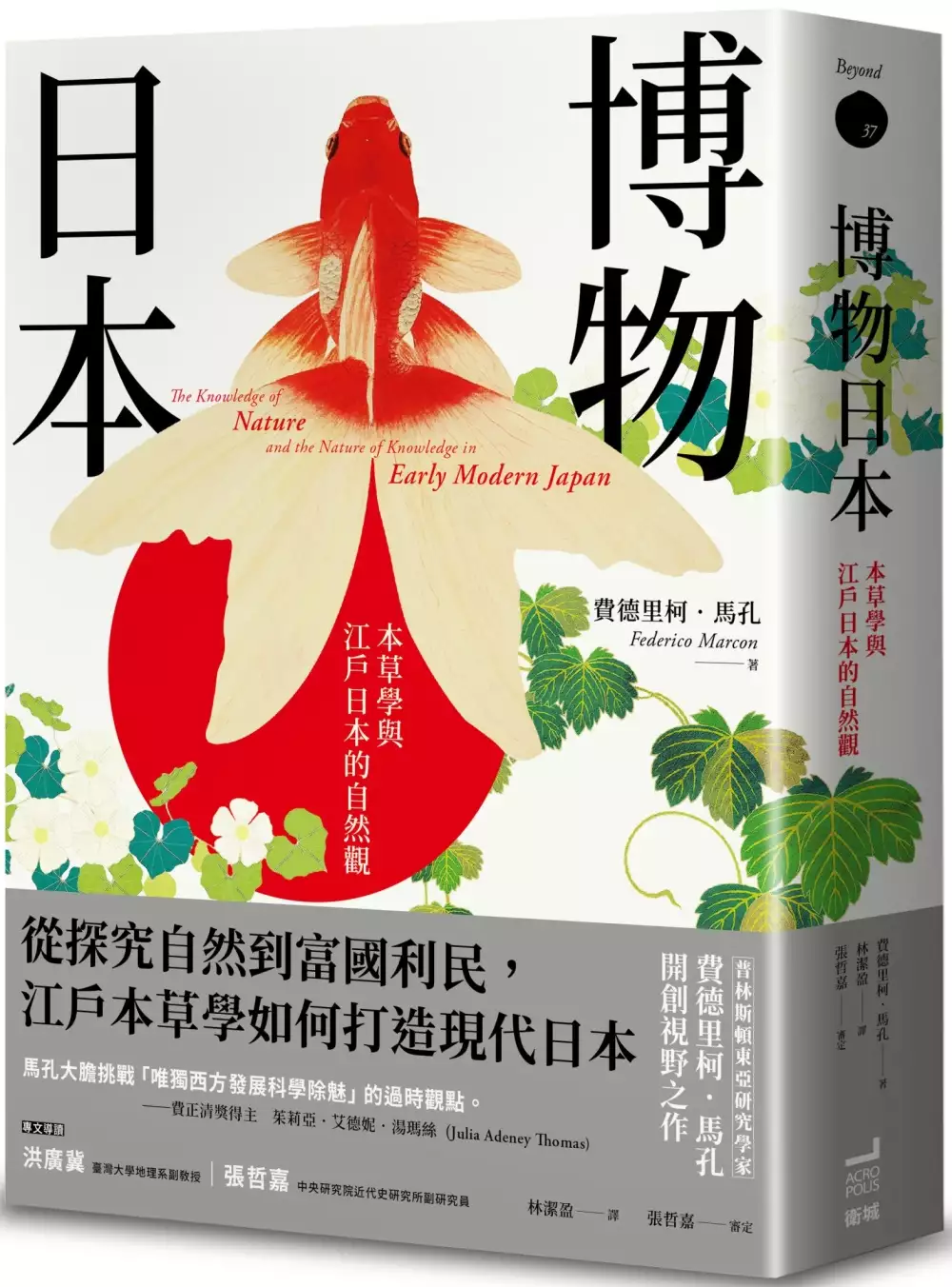

博物日本:本草學與江戶日本的自然觀

為了解決大型鳥類種類 的問題,作者FedericoMarcon 這樣論述:

走入江戶本草學者的世界 認識近世日本探索未知,建構自然知識的歷程 啟蒙運動、科學革命只發生在西方? 德川幕府時代,日本也曾嘗試有系統地整理自然知識 江戶時代累積的研究成果,明治維新後融入近代科學,也影響了臺灣 重新認識在亞洲近代化過程中,被遺忘的一頁知識史 ★普林斯頓東亞研究專家費德里柯.馬孔顛覆認知、開創視野之作 ★深入江戶日本的社會文化,看本草學者如何掌握時勢,盤點自然,開創新知! ★跳脫東西文化大分流的刻板印象,看見從江戶日本到近代科學的連續發展 ★科學史、環境史、博物學領域學者共同推薦

在古代日本,未開發的自然被認為是神聖的空間,人類不能輕易跨入。但這樣的自然觀,到了江戶時代卻發生重大轉變。有一群本草學者,開始有系統地研究自然、認識自然。幕府時代的後期,也曾發展出與近代歐洲相近的開發自然、富國思想。明治維新之後,江戶時代累積的本草學研究成果,被吸納進西式的學科分類中,對臺灣也曾產生深遠的影響。 過往史家認為,科學革命、啟蒙運動都發生在西方。本書顛覆了這種刻板印象,指出在德川時期(一六○○—一八六八)曾經發生近似的知識革命。 十六世紀末,李時珍的《本草綱目》從中國傳入日本。日本的學者雖然深受影響,卻也很快發現:來自中國的自然知識在日

本無法完全實用。時值戰國時代結束,德川政權穩固,社會經濟開始發展,新知識得到發展的空間。漸漸地,本地學者開始研究日本本草,發展出與中國不同的本草學。 日本第一部原創藥物學百科全書——貝原益軒的《大和本草》,即是在這樣背景下問世。貝原益軒曾表示,他的研究目是提供本國人民具體幫助。到了德川幕府第八代將軍德川吉宗在位時,更是對日本動植物物種發動了全面性的調查,由本草學者主導,各藩國配合提交「產物帳」。德川吉宗更參考普查所獲得的新知,進行農業改革,並建立國家贊助的藥園。 本書帶領我們進入江戶時代蓬勃發展的本草學,一探其中豐富奇妙的知識史問題: ◆日本為何

能發展出與中國截然不同的本草學?——從以中國的《本草綱目》為典範,到注重觀察本地自然、發展本地知識。 ◆幕府、藩國怎樣贊助、培養新一代學者? ◆貝原益軒、丹羽正伯等學者如何整理本地自然知識? ◆日本學者為何在十八世紀進行全國的物種普查? ◆幕府將軍,各地如何搜集資訊編纂「產物帳」? ◆本草學問如何影響經濟改革?十九世紀的「薩摩經濟奇蹟」,背後有本草學者運籌帷幄? ◆日本近世自然觀的轉變,與西方近代自然觀有何異同? ◆明治維新之後,本草學與西方科學的關係,是斷裂還是融合? 這是在亞洲近代化過程中,被忽略的一段知識史。馬孔帶著

我們,跳脫西方科學發展史的視角,深入日本近代的一場知識革命。除了讓我們更加認識知識生產、典範創造的過程,打開「何謂科學?何謂知識?」的想像,也帶給我們一個重新認識亞洲,認識亞洲近現代化歷程的寬闊視野。 本書特色 1. 本書收錄日本生物物種、花草圖鑑等黑白圖片超過五十張,讓讀者閱讀本書的同時,感受江戶本草學在兩百多年間的發展中,歷代日本繪師、標本製作專家觀察細膩、畫工與作工精緻的展現。 2. 本書乃英語世界東亞研究領域中,第一本詳細談論日本江戶時代科學史的著作,可謂日本科學史與自然環境史研究的先聲,更是國內第一本相關領域的譯作。 3. 本

書為國內少見的東亞科學史相關作品,可以作為國內讀者認識科學與社會史、博物學、醫學與藥學史等相關領域的第一塊入門磚。 4. 臺灣讀者雖然已相當熟悉日本文化,但是卻很少人瞭解到,大家喜愛的所謂「日式」、「和風」風格,像是浮世繪、花鳥畫,其背後都是受到江戶本草學發展的直接影響,特別是有關於圖鑑與標本製作上所影響的日本美學風格。 專文導讀 張哲嘉 中央研究院近代史研究所副研究員 洪廣冀 臺灣大學地理資源環境系副教授 自然史專業聯合推薦(依姓氏筆劃順序排列) 林益仁 生態學家、臺北醫學大學醫學人文研究所所副教授 黃貞祥 清

華大學生命科學系助理教授、科普專欄GENE思書軒主筆 蔡思薇 自然史學者、政治大學臺灣史研究所博士 專家推薦 ★閱讀江戶日本的本草學史,對我們來說並不只是閒情偶寄的異域趣味而已,更重要的是,這也是瞭解傳統知識生產與實踐,以及如何過渡到今日的重要鎖鑰。——中央研究院近代史研究所副研究員/張哲嘉 ★日本是個盛產博物學家的國度,數位天皇與皇族皆在自然史研究上有頗高的學術造詣。然而,和西方自然史源自於自然神學、欲彰顯神的榮耀之基督教傳統有別,日本自然史傳統係源自於研究山川草木、蟲魚鳥獸的本草學。這本好書以非歐洲中心主義的視角,耙梳大量中、日兩國的關鍵史

料,讓我們能夠清楚掌握日本自然史的早期發展脈絡,並且省思如何在保有自身文化傳統的情況下,擁抱現代科學來豐富我們對自然和環境的理解與認識。——清華大學生命科學系助理教授、科普部落客/Gene黃貞祥 ★臺灣人飲食日常充滿「藥食同源」,因此「本草學」之於我們,並不是艱澀的字詞。而貫穿本書的正是「本草學」,不論是幕府本草學如何轉變為現代自然史,還是各種地方組織與人物所編織起的各式內涵,從地瓜到鳥獸,將軍到平民都為此著迷。作者將近代日本本草學,放入社會脈動、資本主義、物質社會、日本政治情勢及對外關係變化密切,生動地編織起一張玲瓏的歷史之網。關心東亞歷史與社會、環境史、自然史,抑或是熱愛本

草學在亞洲發展流變,都不能錯過本書。——自然史研究者、政治大學臺灣史研究所博士/蔡思薇 ★馬孔大膽挑戰「唯獨西方發展科學除魅」的過時觀點。日本的本草學學者,就像近代歐洲的科學家一樣,以系統化的方式把自然原先整體的生態系統,改造成可以被分析、操縱、控制的獨立個體。這項引人振奮的研究,將日本獨特的科學發展軌跡,置於商品文化的增長和學者專業化這兩大脈絡之下。——費正清獎得主、聖母大學歷史系教授/茱莉亞.艾德妮.湯瑪絲(Julia Adeney Thomas) ★對於日本與自然環境之間相處的歷史,本書開啟了一個有趣的視角……本書不僅止於討論日本對自然界中事物的研究,同時

也討論自然學者階級的興起與自我認同、相關專業領域的定位、市民大眾熱衷於自然史研究的風潮,以及對自然世界的陳列與鑑賞……這本書無論從近世科學史、自然史,抑或是德川日本文化的角度來看,都是一本必讀佳作。——匹茲堡大學歷史系梅隆講座教授(Andrew W. Mellon Chair)/那葭(Carla Nappi) ★書市充斥著太多包含許多偉大思想家的書籍,但卻很少有書可以像本一樣包含著那麼多有價值的思想。這本書是一個既偉大,又博學、細膩的研究;它同時也是一個有關日本近世時期發人深省的工作成果。——哈佛大學日本史教授/大衛.豪威爾(David L. Howell) ★

這是一本既豐富又充滿細節討論的書,它同時也深度討論本草學的方方面面。這本書將會吸引跨學科的眾多讀者,包含日本與東亞史家、科學史家、環境史家等等……它代表著學術新浪潮的一部分,讓我們對東亞科學有更深刻的認識。這本優秀的書也意味著將引發讀者閱讀的興趣,以及作為一本任何東亞科學史課程書單上必讀的書。——香港城市大學語言與翻譯系教授/孟瀚良(Florin-Stefan Morar) ★本書是英文世界裡第一本關於近世日本時期「自然研究」的專書,企圖在自然的現代性議題上,挑戰傳統的歐洲中心主義觀點。——《加拿大歷史學報》(Canadian Journal of History)

★義大利的日本史專家費德里柯.馬孔以聰穎的分析與犀利的筆鋒,向西方的讀者首次引進日本近世史時期的自然史研究成果。一六三七年首次在日本出版的《本草綱目》,引發了自然研究的首波革命浪潮,同時也鼓舞了當時的自然學者們去開拓自然史並深化日本科學的發展。這些自然學者是誰?他們如何產生並融入日本社會?他們又做出什麼貢獻?這些問題都巧妙地被羅織並解答在馬孔的敘事當中。——《自然史檔案》(Archives of Natural History) ★本書對東亞科學史提出了創新的觀點,並以比較的視角重新評估與近代歐洲科學之間的差異。——《伊西斯》期刊(Isis) ★費德里柯.

馬孔所講述的本草學歷史極其豐富,這段故事也幫助我們填補日本近世時期的研究成果。在本草學的科學發展和知識論轉移上,本書同時聚焦於自然知識的演進以及對自然考察的詳細研究上……這是一本有趣又不失嚴謹的著作,本書必將持續成為日本近世時期思想研究的指標讀物。——《美國歷史評論》(American Historical Review) ★這本書最主要的貢獻在於,它翔實地考察了在社會和階級脈絡下,德川日本時期如何製造並使用自然知識;而普遍認為日本科學的發展是西化過程的結果,本書對此也提出深刻的反思。本書考察的範圍不僅僅是科學史,還包含環境研究、經濟史、圖鑑的出版史,以及藝術史,這種豐富程度可

以最大可能地服務廣泛的讀者群。——《日本研究學報》(Journal of Japanese Studies)

大型鳥類種類進入發燒排行的影片

跟柳丁哥哥探索大自然!看更多【好好玩自然】►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N1M5nuSRzV5AX6HOdrb6fxN

主持:柳丁哥哥、崇瑋老師

這次來到的是位於新北市安坑的安坑 二叭子植物園。「二叭子」地名的由來,據說因為俯看安坑的地形,山谷的丘陵走勢呈現兩個「八」字,所以得名。二叭子植物園園內有著天然林帶和次生林帶交雜共存的林相,植物以喬木、灌木、草花為主,是研究與觀察植物的好去處。

1.台灣斧螳:台灣斧螳母蟲成體約75-90mm,分布於全台中低海拔山區。牠們的特徵是前胸腹板為紅褐色或橘紅色;前足基節與轉節處有一黑斑。成蟲多出沒於5-8月, 7月為繁殖期。雄成蟲常因為其趨光性而出沒在路燈旁;母蟲多出沒於灌木叢、樹幹及樹梢。若蟲約在8-10月孵化,常平貼於葉子腹側以利避敵、獵食。常被鐵線蟲寄生而出沒於溪邊。

2.五色鳥:又名台灣擬啄木。因其羽毛有紅、黃、藍、綠、黑色五種顏色而得名。身長約20-23公分,喙基上黑色嘴鬚發達,身體主要為翠綠色,頭部大部份為藍色。叫聲單調響亮,類似敲木魚「叩叩叩……」。五月起為其繁殖季,雄鳥在此期間會開始發出鳴叫來宣示領域,並引母鳥前來。交配時會啄樹洞築巢,交配後便會下蛋在巢裡面,孵蛋、育雛。等到幼鳥能夠離巢時,大約為七月。

3.斯文豪氏攀蜥:是臺灣特有種蜥蜴,分佈於臺灣本島平地至1500公尺以下低海拔山區。生活區域以樹林邊緣為主。體長約8公分。身體以黃褐色為主,但體色也會隨著環境的不同,而做小幅度的變化,來增加隱蔽的效果。雄性的喉部有白斑,體色較雌性鮮明。斯文豪氏攀蜥的領域行為十分明顯,當雄性個體發現有動物接近時,便會將喉部擴張,同時喉部的白斑也因喉部顏色變暗而更加顯著,並藉由持續做出伏地挺身的威嚇動作來宣示領域。

4.皺胸深山天牛:皺胸深山天牛最大的特徵辨識特徵為其胸部有明顯的皺褶。雖然名字裡有個「深山」,但是牠並不是只有在深山林裡才能遇得到。每年夏天,皺胸深山天牛都會出現在低海拔的山區裡。但皺胸深山天牛的幼蟲對樹木是有害的,因為牠的幼蟲會在樹幹裡鑽行,咬裡面的樹心的部分,嚴重時會造成樹木死亡。

5.綠背斜紋天蛾:綠背斜紋天蛾分布於低海拔山區,為普遍常見的種類,成蟲夜晚有趨光性。幼蟲則棲身在山芋、白芋、薯蕷屬類植物上。體型為中型,展翅約80~110 mm,頭、胸部背面是橄欖綠色,腹部為橙色或黃色,中間是白色。上翅為深褐色,翅緣橄欖綠色,腹背側邊有兩條黃色的縱帶。

6.過山刀:過山刀常見於平地河床、溪旁、農地、草原、灌叢,以及海拔1,000公尺以下闊葉林或混生林等地活動。性溫和,但警覺性高,容易緊張。過山刀動作靈敏迅速,一轉眼即消失無蹤。屬於無毒的中大型蛇類,身體細長,體長可達220公分。為日行性,依靠視覺,眼睛很大,所以又稱為「大眼蛇」。主要以魚類、蛙類、蜥蝪、鼠類及鳥類為食物來源。

7.綠水龍:綠水龍全長約60~100公分,尾部長度為體長的2~3倍,體色由暗綠色至亮綠色,頭部呈明顯的三角形。從後腦勺至尾巴中段長有齒梳狀的列鱗。四肢粗壯,有細長且尖銳的五趾爪子可讓牠們牢固地攀附在樹林枝幹上。強壯的後肢有利於牠們在樹幹或地面上快速移動,甚至進行跳躍或以後肢站立跑步的動作。牠們會出現在台灣是因為有業者引進做為寵物販售,但後來有棄養的狀況,因此造成台灣本地生態環境受到很大的波壞和影響。

★★寶貝學習推薦★★

YOYO熱門唱跳專區

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N0cB0juF4WI5P00JvTKmKCC

YOYO最新唱跳MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3jfdrM6k3Rrhl7nKwtFiao

YOYO點點名

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N1_y1faazG7_6paODoAHwxZ

碰碰狐MV

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N2L-H5_Qw7QoIoYm8YfKuEn

超級總動員

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLcbvjX60EZ0y3aTkcYpbIe3m3kDCKlsuh

YOYO卡通綜合包

►►https://www.youtube.com/playlist?list=PLo_HY74ov2N3JHRxCf93QGb3svALfuirk

【訂閱YOYOTV】►►https://www.youtube.com/user/yoyotvebc?sub_confirmation=1

添加膠原蛋白粉於麵條質地、感官與營養成分特性的影響

為了解決大型鳥類種類 的問題,作者陳春美 這樣論述:

本研究將魚膠原蛋白與豬膠原蛋白依不同的比例添加量,分別為5%、10%、15%及20%,加入高筋麵粉中,製成麵條,並檢驗添加魚膠原蛋白與豬膠原蛋白製成的麵條其蛋白質、脂肪、灰分等含量,與對照組相比較,蛋白質含量及灰分都顯著增加粗脂肪降低,檢測加工水煮後的麵條的蒸煮特性與質地分析。使用物性測定儀分析麵條的質地特性,實驗發現添加膠原蛋白到麵條中會導致硬度跟張力下降及烹煮損失提高可能是因為添加膠原蛋白其不高吸水率及麵條中之澱粉與蛋白質因熱而糊化與破壞,導致結構完整性及拉伸能力不佳,所以硬度跟張力降低而烹煮損失增加,麵條質地如:硬度、膠黏性、附著力及咀嚼性均顯著下降。 食品在消費型感官品評

結果顯示添加10%及添加15%的魚膠原蛋白麵條與添加10%及添加15%的豬膠原蛋白麵條在整體性的品評最受品評者喜好,也就是在配方上膠原蛋白的添加比例最適當。 麵條L *、 a *、b *測試,實驗結果麵條因添加膠原蛋白致L *亮度降低(64.88%-62.63%),若以此亮度值製作麵條顏色值指標,添加膠原蛋白的麵條亮度較低,但添加魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條都具較高的b *黃色值(5.29%-5.24),麵條具有光澤的淺黃色也可被消費者接受。麵條煮熟測試,觀察經高溫烹調後顏色值會不會有變化,實驗結果魚膠原蛋白麵條與豬膠原蛋白麵條,因高溫烹調影響多酚氧化酵素活性而稍有降低麵條的亮度(62.

67%-60.50%)及黃色值(4.51%-4.76%)但與生鮮麵條差異不大。故添加膠原蛋白製成麵條其淺黃色澤也可被消費者接受。關鍵字: 魚鱗、豬皮、魚膠原蛋白、豬膠原蛋白、麵條

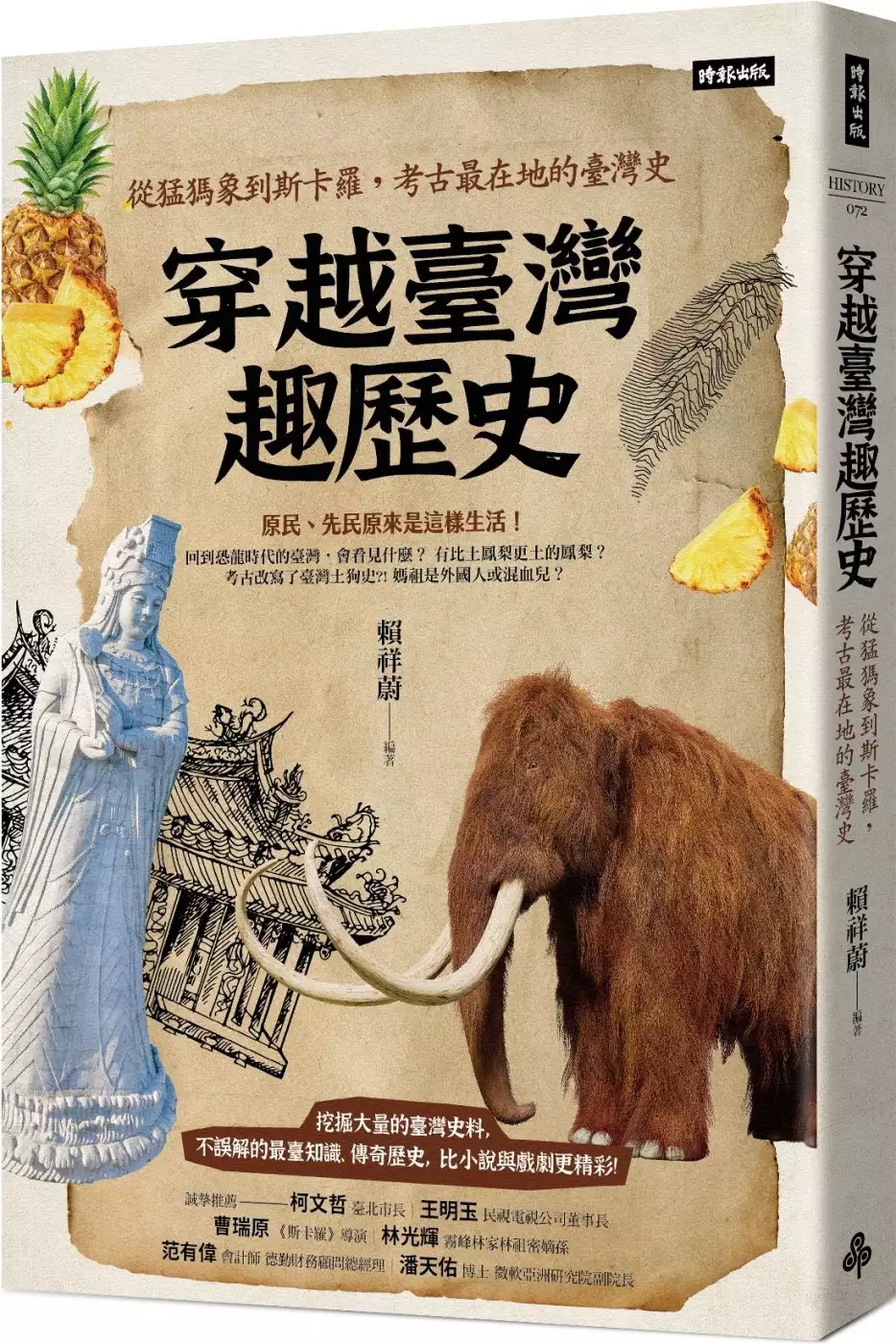

穿越臺灣趣歷史:從猛獁象到斯卡羅,考古最在地的臺灣史

為了解決大型鳥類種類 的問題,作者賴祥蔚 這樣論述:

原民、先民原來是這樣生活! 回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 有比土鳳梨更土的鳳梨? 考古改寫了臺灣土狗史?!媽祖是外國人或混血兒? 挖掘大量的臺灣史料,不誤解的最臺知識、傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩! 許許多多的真實歷史,比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史,就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史,享受奇趣。 .回到恐龍時代的臺灣,會看見什麼? 儘管考古學家們前仆後繼,卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石,即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年有了大突破! .有比土鳳梨更土的鳳梨? 臺灣的鳳梨品種有過三代,我們俗稱的土鳳梨,並非是臺灣

原生品種,其實是第二代的開英種;至於更土的鳳梨,是第一代的在來種,俗稱本島鳳梨,據稱是先民從福建引進。味道香、果蒂深,已經快瀕臨絕跡,在彰化種植鳳梨並販售鳳梨酥的旺梨小鎮目前還保有十株,非常難得。 .考古改寫了臺灣土狗史 臺灣沒有任何原生的犬科動物,包括了狼、豺、狐狸。所以儘管臺灣自古以來多山、多森林,卻不一定有原生的狗與狼。隨著南科考古遺址的發現而有了重大的全新突破。西元2000年在臺南科學園區的「南關里遺址」,挖出了俗稱為「臺灣第一狗」的狗骨頭化石,這是臺灣最早的「狗墓葬」,骨頭完整,呈現睡姿的狀態,距今大約4500年。 .基隆差點變成臺北府城 西元1854年,福建小刀

會數千人在對岸被擊敗,跨海流竄而來,從海上攻佔基隆。當時讓清朝在臺的官員苦於難以救援,後來靠著官方動員民間一起合作,才擊退了佔據基隆的小刀會。基隆是本來規畫的建城之地,當時福建巡撫丁日昌就認爲基隆戰略位置重要,應該建造臺北府城於基隆,但是海防大臣沈葆楨偏愛在臺北建城。當時有官員跟地方勢力勾結炒地皮,所以改成在臺北建城,而且挑選的艋舺土地還是當時低窪容易淹水之處,根本不適合建城。正因地理位置不理想,所以土地便宜,適合炒地皮,這是古今不變的炒地皮招數之一。 .追尋殘存的總督府「台字章」 興建於日治時期的「小粗坑發電廠」,位於新北市新店區的小粗坑。在巴洛克風格的建築物上,至今還保存有日治時

期的總督府徽章「台字章」,也稱為台字紋或台字徽。值得一提的是,「台」這個字其實不是「臺」字的簡體字,依照漢朝許慎所撰寫的《說文解字》,臺字的原意是「觀四方而高者」,至於台字的原音同怡,原意則是喜悅。到了唐朝,台字開始跟臺字同音,只是意思仍不一樣。明朝與清朝已經有小說使用台字替代臺字,到了日治時期總督府全面使用台字而不用臺字,一直通用至今。 .消失中的全臺唯一「迷宮村」 臺灣有一個很獨特的迷宮村落,位於桃園市龍潭區的三坑。三坑的大平迷宮村據稱創建於清朝的道光、咸豐年間,大平又叫大坪,是一個傳統的客家聚落。大平迷宮村的形成原因主要應該是為了防止遭受外來的攻擊,所以把村子蓋成狹小迷宮,甚至

被認為這是一種類似蜂巢式的布局,不但房舍低矮,就連其間的巷弄也都非常狹窄,連兩人並行前進都有困難,這樣一來,萬一遇到外敵突襲時,敵人就無法大舉入侵,也不便使用傳統的大型兵器攻擊,可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。 97堂臺灣歷史穿越課,原來原民、先民是這樣生活!精彩故事,挖掘臺灣史料,大量的臺灣歷史資料,太多太多精彩萬分的傳奇歷史,比小說與戲劇更精彩。 本書特色 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士,帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞! ★從百萬年前的臺灣猛獁象,到原民記載、漢人大舉移民來臺,史蹟、風土、民情、習俗、傳說,不誤解的最臺知識,讓你不再認

同迷航,愛臺灣就是這麼有奇趣! 誠摯推薦 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

平地森林園區永續土地利用模式之建構與應用

為了解決大型鳥類種類 的問題,作者王瓊芯 這樣論述:

有鑑於我國的獎勵造林政策並未將森林所提供的生態系統服務納入經濟誘因設計中。隨著20年期的平地造林契約將至,對於既有大型平地森林園區後續如何藉由土地利用管理策略來提升人工林的棲地品質,並使其朝向更佳永續的土地利用模式?如何使居民從野生動物保育政策中獲得實質的益處,進而支持或共同參與園區的棲地品質提升計畫?如何藉由永續土地利用模式,修復因產業結構轉型而逐漸弱化的社會─生態系統?皆為當前亟需思考的問題。因此本研究以大農大富平地森林園區為例,不僅因地理位置與造林規模具有串聯中央山脈與海岸山脈綠廊之潛力,也因是僅存可見第二級「珍貴稀有保育類」的朱鸝(Oriolus traillii)與環頸雉(Phas

ianus colchicus)族群的區域,具有扮演野生動物通道之潛力;惟本地區農民長期與野生動物因農損產生衝突,因此如何降低野生動物所帶來的負面衝擊,使居民支持或共同參與保育政策亦為需克服的議題。基此本研究試圖應用InVEST模型的棲地品質(Habitat Quality)評估工具、選擇試驗法(CE)、以及地理資訊系統(GIS)軟體,整合社會科學領域中的居民的認知、態度、參與生態服務給付(PES)計畫的意願與對土地利用管理模式的偏好,及社會、文化、經濟與空間特徵等因素,與自然科學領域中對於珍貴稀有保育類鳥種的棲息環境條件因素,以建構平森園區的永續土地利用模式評估框架來回答上述問題。本研究發現

(1)整合永續生產、友善野生動物、農業多樣性棲地營造概念的「永續土地利用管理PES計畫」,並從勞動日薪與生態獎勵金兩種不同的經濟誘因工具來激勵青壯年人口共同參與區內提升棲地的多樣性與品質的方式,不僅在「國土生態保育綠色網絡計畫」已顯示有其必要性外,經本研究實證結果也顯示具有顯著的效果。(2)依據標的物種的不同和空間特徵的差異性會影響棲地品質評估結果;而朱鸝與環頸雉雖代表不同生態區位,但對於土地變遷都具有良好的調適能力。(3)應用GIS軟體建立「大農大富平地森林園區土地利用與資源管理平台」不僅能有效整合民眾的觀點與態度及環境面與經濟面向的評估結果,也能有效地將空間異質特性納入決策評估系統中。(4

)混農林業模式具有助於提升平森園區的森林食物資源、活化造林地被林相,進而促進朱鸝及環頸雉的棲地品質與保護生物多樣性的潛力,但取決於不同的混農林業模式的植物種類和結構組成,與人為的管理強度和干擾程度。(5)無論是勞動參與或是承租契作PES計畫,不僅不同居民群體對PES計畫內容的偏好具差異性,參加兩種PES方案的族群在空間分佈上亦具有顯著差異性。(6)應用農林邊際效應對提升鳥類多樣性之論點,後續可以平森園區為核心逐步向外輔導私人田區,並依民眾潛在參與友善環境農業意願的不同及受野生動物影響程度的差異,提出優先推廣或輔導的序位。