大和賞評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PeteWalker寫的 第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經+如果不能怪罪你,我要如何原諒你?+心靈自由球(創傷療癒套組) 和吉田裕子的 連日本人都在學的日文語感訓練:全方位掌握語彙力,打造自然靈活的日文腦,溝通、寫作、閱讀技巧無限進化!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站正新氣密窗與大和賞氣密窗..那一個好-- @ My Blog - 隨意窩也說明:發問:最近想裝氣密窗,考慮到正新與大和賞,請問那一個比較好??最佳解答:比較大牌子都有測試報告若氣密等級:2等級(2m3次方/hr㎡)(符合CNS 2等級)-->越低越好水密等級:50 ...

這兩本書分別來自柿子文化 和台灣東販所出版 。

國立臺灣藝術大學 藝術與人文教學研究所 陳嘉成所指導 陳義翔的 即興劇工作坊對家庭照顧者正向情緒影響之探究 (2020),提出大和賞評價關鍵因素是什麼,來自於即興劇、家庭照顧者、正向情緒、支持性團體、行動研究。

而第二篇論文世新大學 公共關係暨廣告學研究所(含碩專班) 戚栩僊所指導 莊懿暄的 以消費者角度探討文化創意商品的消費價值 (2020),提出因為有 文化創意商品、消費經驗、消費價值的重點而找出了 大和賞評價的解答。

最後網站"大和賞氣密窗評價"相關專家有1018 筆 - PRO360則補充:關於大和賞氣密窗評價- 有1018筆推薦專家供您選擇,大和賞氣密窗評價相關服務有氣密窗、隔音窗、窗戶安裝。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。

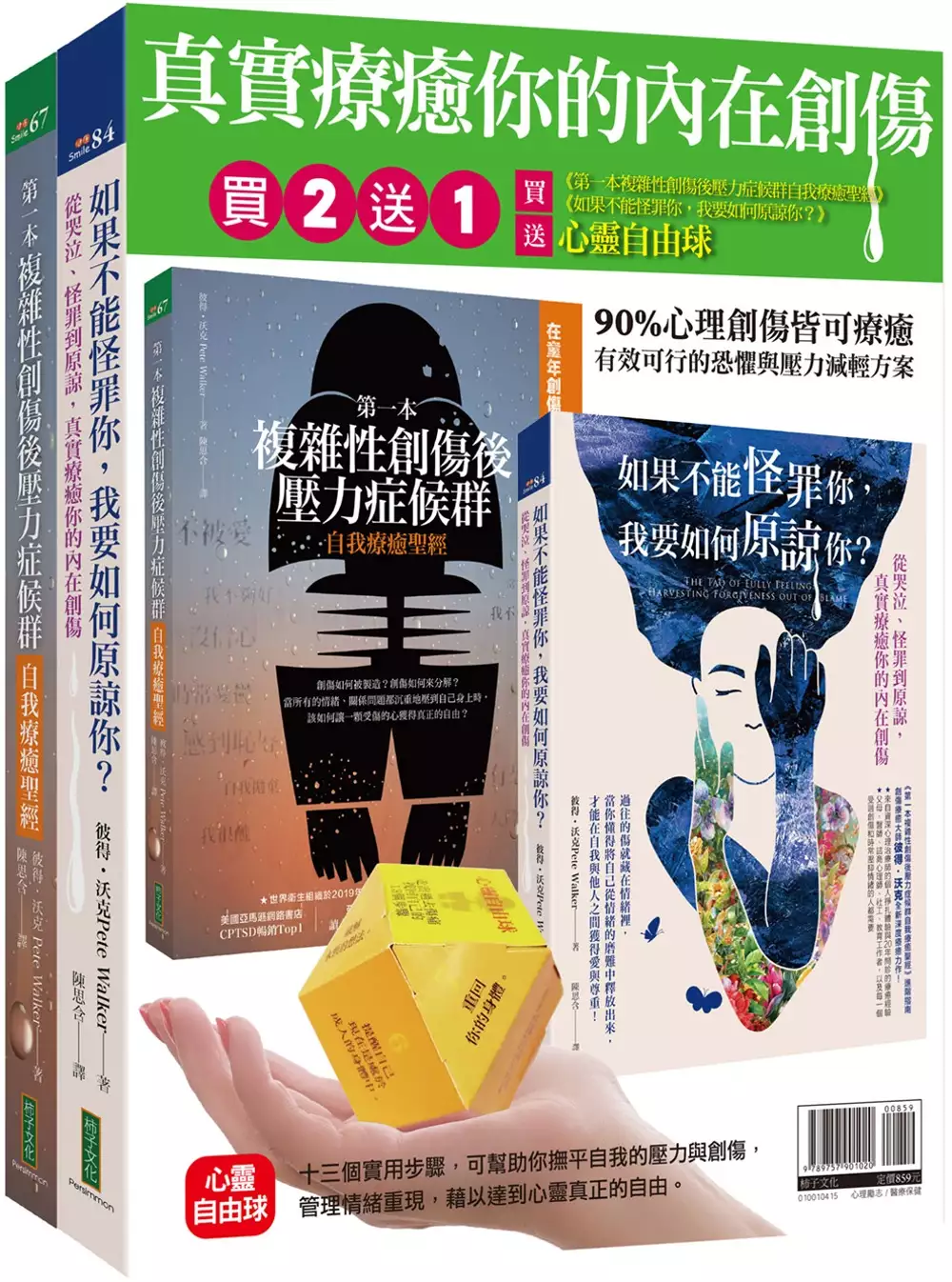

第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經+如果不能怪罪你,我要如何原諒你?+心靈自由球(創傷療癒套組)

為了解決大和賞評價 的問題,作者PeteWalker 這樣論述:

真實療癒你的內在創傷 90%心理創傷皆可療癒 有效可行的恐懼與壓力減輕方案 《心靈自由球》 十三個實用步驟,可幫助你撫平自我的壓力與創傷, 管理情緒重現,藉以達到心靈真正的自由。 你可以將「心靈自由球」擺在桌案邊、身旁, 隨時觀看,時時閱覽其上的管理步驟;尤其在自我感覺不好時, 這是可以迅速自我解決的方案,也是最佳的心靈安撫工具! 《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》 ★★★這是第一本針對複雜性創傷後壓力症候群如何進行自我療癒的書★★★ 創傷如何被製造?創傷如何來分解? 當所有的情緒、關係問題都沉重地壓到自己身上時, 該如何讓

一顆受傷的心獲得真正的自由? 這本書要特別給— 有過不快樂的童年、與父母關係欠佳、 人際關係經常不良、反覆出現親密關係困難、 或長期以來人生觀黑暗的你! ★美國亞馬遜網路書店CPTSD相關議題暢銷Top1 ★亞馬遜網路書店讀者4.8顆星好評支持 ★全面性的分類與說解,直接點破會輕易忽略的心理創傷 ★提供有效可行的恐懼與壓力減輕方案 ★世界衛生組織於2019年首度將CPTSD納入了疾病分類標準中 ★理論教科書之外,值得細細研讀、反覆內省的第二本教科書等級的書 你以為自己的不夠好、不被愛、沒價值、不安全、不被傾聽, 就是醫師所診斷的憂鬱症、成

癮者、焦慮失眠患者…… 但其實,根源是來自你童年所受的傷害:虐待、貶抑、忽視、責打辱罵、沒有愛…… 以致你的「情緒調節」出了問題,讓你—— 擁有一顆易破碎的玻璃心、常為了別人的一句話而喪失信心、 覺得事情沒有自己來就很容易失敗、總覺得朋友都不是真心待己、 成為別人眼中的暴躁公主、情緒王子…… ◎不搞錯病症,對症治療才有效 複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)很容易被誤解為一般的創傷後壓力症候群,甚至被誤診為邊緣性人格障礙、自戀型人格障礙、焦慮症、憂鬱症、解離性障礙,以致採用不當療癒方法措施,造成治標不治本,或是誤診誤治的狀況。 本書是第一本針對複雜性

創傷後壓力症候群如何進行自我療癒的書,作者在書中多次強調多元取向的治療方式(非單一性的治療方式),才是對CPTSD 有效的療法。同時,也以精闢詳細的說解,讓讀者得以正確地了解並確認複雜性創傷後壓力症候群,而非其他的常見錯誤標籤,進一步來幫助當事人更正確地了解自己,並且擺脫種種錯誤標籤和無效治療的自卑感或挫折感。 ◎或許你忘了來自童年的傷 複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD)是後天因素所造成,多數是在虐待或忽略的家庭中成長,遭受長期創傷經驗所致,而這創傷經驗,可以發生在語言、情緒、心靈或身體的層面。 孩子因為試圖努力與人親近或得到接納,但最後卻徒勞無功,所以只能在被遺棄

所帶來的絕望中受苦。而一些父母更會透過體罰與輕蔑,來加深遺棄性的創傷。 父母的拒絕,放大了孩子的恐懼,再鍍上一層羞恥感,而隨著時間的進展,就演變成有毒的內在找碴鬼(惡性的自我批判),直到孩子長大後,都還在承擔著父母的拋棄,最終變成自己最糟糕的敵人,落入了CPTSD的深淵。 有太多的人因為忽略了這樣的創傷或情緒,造成了莫名的人際關係障礙、情感關係不協調…… 「我為了自己所說所做的每件事而感到懷疑、羞恥,並因此感到痛苦。」 「我知道我對自己很嚴苛,但是如果我不時常督促自己,我會比現在更失敗。」 「人生爛透了,而我甚至更爛!我甚至連挑母親節卡片這麼簡單的事都做不到。」

「看看我,沒有什麼嚇得了我,我這麼放鬆,連在椅子上都坐不直了。」 「你以為我會被那虛假的微笑給騙走嗎?」 「我真是個失敗者!我什麼都做不好!你一定對我很厭煩了。」 「我覺得好像要死了,我的背痛大概是腫瘤吧?我這個月瘦了將近一公斤,我就知道我有癌症!我真希望我趕快死了算了。」 ◎來自自身有深度創傷的資深心理治療師建言 本書作者是美國資深心理治療師,也曾有嚴重的複雜性創傷後壓力症候群(CPTSD),但在這本書裡,他以充滿慈悲和同理心的角度,完整地協助讀者理解複雜性創傷後壓力症候群的種種複雜層面,尤其是情緒面的惡性循環與死胡同。 這樣完整性、系統性的理解,使

得倖存者(從創傷中復原者)能夠更看清自己的狀況、突破盲點,也能更有動機、採用更好的角度來幫助自己。 在同類型的書籍中,被推崇是複雜性創傷後壓力症候群倖存者的療癒聖經,更在創傷倖存者社群中受到了極高的評價與推薦,同時也是被心理助人工作者所採用的寶貴工具。 ◎你受傷了嗎?——5個常見的創傷症候 1.情緒重現(emotional flashbacks)。症狀是突發的,而且常有一段時間的退化現象,排山倒海地感受到童年受虐或受遺棄時的感覺,包括壓倒性的恐懼、羞恥、孤立、暴怒、哀慟或憂鬱。 2.毒性羞恥(toxic shame)。倖存者壓倒性地覺得自己醜陋、愚蠢、令人厭惡或

爛得要命,於是消滅了受創者的自尊。毒性羞恥也可能來自於父母持續的忽略和拒絕。 3.自我拋棄(self-abandonment)。這是指嚴重失去了健康的自我意識。 4.惡性的內在批判(vicious inner critic,或稱內在找碴鬼)。自我羞辱和責備,感覺自己不夠好。 5.社交焦慮(social anxiety)。對社交非常不自在,變得不願向他人尋求支持,並且不得不把「靠自己」當作求生的策略。 ◎明白你受傷的心——4種創傷類型 童年虐待或遺棄的模式、出生排行、基因等差異,會導致受創的孩子偏向4F求生策略中的其中一種(或合併兩種以上),而小時候之所以

會這麼做,是為了預防、逃離或改善更多的創傷。 「戰」(fight)類型會發展出一種像是自戀性的防衛反應,突然用有攻擊性的反應去對待威脅。 「逃」(flight)類型會發展出一種類似強迫症的防衛反應,如逃跑,或象徵式地過度活躍。 「僵」(freeze)類型會發展出一種像是解離的防衛反映,如放棄、麻木、進入解離或崩潰,像是接受注定會受傷一樣的反應。 「討好」(fawn)類型則會發展出類似關係依賴的防衛反應,用取悅或提供幫助的方式,企圖緩和或阻止對方。 ◎13個實用步驟,幫你管理情緒重現 1.對自己說:「我正在經歷情緒重現。」 2.提醒自己:「我感

到害怕,但我沒有危險!我現在很安全。」 3.承認自己有界線的權利和需求。 4.安慰鼓勵地對內在小孩說話。 5.破解永恆的想法。 6.提醒自己現在是處於成人的身體中。 7.重回你的身體。 8.抗拒內在找碴鬼的誇大和災難化。 9.允許自己哀悼。 10.培養安全的關係和尋求支持。 11.學習辨識會引起情緒重現的誘發因子。 12.搞清楚情緒重現的經歷是什麼。 13.對緩慢的復原過程要有耐心。 《如果不能怪罪你,我要如何原諒你?》 《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》進階指南 創傷療癒大師彼得‧沃克全新深度療癒力作! 父母、心理

諮商師、醫師、社工、教育工作者, 以及每一個受過創傷和時常壓抑情緒的人都需要 過往的傷就藏在情緒裡, 當你從情緒的磨難中釋放出來,就能真正的獲得愛與尊重! 當一個人懂得將責任歸咎於應怪罪的地方, 並感到憤怒和失去時,寬恕才會發生…… 情緒創傷所導致的具毀滅性的結果,是一種性格組成,其中包含著極糟糕的低自尊、無法享樂、超級負責任或超級不負責任、害怕被遺棄。 而來自不快樂家庭的數千萬成人小孩的悲劇性結果,是他們不知道自己是誰,不知道如何照顧自己的需求,以及如何對自己感覺良好,也不會享受親密。這千百萬人總是陷入災難性的關係、衝動行為、無情地論斷自己,並且一直尋

求認可和安全感。 所以…… 如果你習慣在面對人生諸多情況有不良情緒反應時,會怪罪與羞辱自己; 如果你會無緣無故地感到「情緒低落」或無法解釋的焦慮,並且找不出任何原因; 如果會為了偶發的破壞性想法和行為而苦苦掙扎…… 那麼,你的「內在小孩」可能受傷了! 真正的自由來自真正的自我認知── ‧對於在童年被嚴重傷害的人來說,真心原諒父母的感覺,極少在他們以哀悼抽乾痛苦之池以前出現。然而,真正的原諒始於自我。 ‧真正的原諒,有賴成年小孩清楚記得父母施虐和忽略的細節。 ‧若要真心地對父母感恩,我們必須先認清童年傷害,並達到顯著的療癒。 ‧更深度的心理健康

,只存在於有情緒傷害時仍能保持自我憐憫和自我尊重的人。 ‧創傷倖存者絕對需要哀悼,因為他們的個體性和表達性可能在童年時期就被殺死或消失了。 ‧自我憐憫會從哀悼中誕生,並且讓我們清楚地知道,遭受惡劣對待,以及由惡劣對待引起的情緒重現,並不是我們自己造成的。 本書所提供的實用建議將幫助你── ‧打破無意識的、自我破壞的習慣 ‧復原全然感受自我情緒之能力 ‧增進情緒智力 ‧為失能家庭的倖存者修復情緒本質在童年時受到的傷害 ‧以安全且具療癒性的方式,把淚水轉為自我憐憫,把憤怒轉為健康的自我保護與存活在世的安全感。 來自讀者的真實感受 ►50 年來,我第一

次真正高興地活著。非常感謝這本書。 ►這是我讀過的唯一一本完全理解人是什麼,並教導如何醒來和活著的書。 ►我讀過關於支持自己的最好的書! ►地球上的每個人都應該擁有這本書。 ►這本書不僅改變了生活,而且改變了世界! ►它既富有洞察力又具有變革性。很多書都是關於診斷的,但卻未能為讀者提供改變的工具,但這本書兩者兼而有之。 ►我確實覺得這本書是為我而寫的。 ►強烈推薦給任何懷疑能夠克服(情感)創傷和虐待的人。 ►這本書我已經讀了兩遍,目前打算讀第三遍,每次它讓我更深入地了解我的真實身份。 ►彼得.沃克如此準確地描述了童年創傷的情況,就好像他能讀懂我的心思一樣。他

以這樣一種方式描述複雜性創傷後壓力症候群,不僅明確地解釋了兒童在虐待和忽視中生活的感覺,而且我認為這種方式對試圖從中恢復的人很有幫助。 如果不接納並體驗全面的人類感覺, 我們就無法當個健康的人類。 我們的情緒健康狀態,經常反映了我們處於各種情緒之中時,有多麼愛及尊重自己和他人。 真正的自尊以及與他人的親密感,無論當事人的感覺體驗是愉快或不愉快,都是基於充滿愛地與自己和他人同在的能力。 如果我們不去接觸那些比較不開心的感覺,就會被剝奪了去注意不公、虐待或忽略等狀況的根本能力。那些不能感覺到自我悲傷的人,常常不知道自己被不公地排擠了;而那些不能對虐待感受到正常的

憤怒或恐懼反應的人,則經常會有受到虐待的風險。 因此,如果我們要重新獲得愛人的天生能力,就必須先學會愛自己的各種情緒狀態。 ☆正確認識情緒 ‧「感覺」和「情緒」都不是那種因為被忽略就神奇消散的能量狀態,許多不必要的情緒痛苦,就是因為不釋放那些情緒能量而造成的。 ‧當小孩不被允許體驗悲傷、憤怒、失落和挫折的感覺,他們真實的感覺就會變得神經質且扭曲;成年後,這些小孩會無意識地安排人生去重複相同的情緒壓抑。 ‧願意全然感受情緒,將會贈與我們釋放情緒的彈性。允許自己感覺很糟,反而能化解這些感覺,並且更快恢復到良好的感覺。 ‧更深度的心理健康,只存在於有情緒傷

害時仍能保持自我憐憫和自我尊重的人。 ‧當我們不願意去感覺情緒,就會出現情緒無意識地「發作」的風險,像是挖苦、找麻煩、慣性遲到和「忘記」承諾,都是常見的無意識憤怒表現。 ‧我們可以學會以良性的方式處在情緒之中,可以擁有情緒而不死守它們。 ‧我們對自己的感覺所能做,並非只有「自動壓抑」這個唯一的壞選擇。 ‧當我們試著直接體驗自己的感覺時,最終會發現「臣服於它們」是最有效率的回應方式,而且是長期來說最不痛苦的。 ‧哀悼是人類最有效的壓力釋放機制,是內在情緒壓力鍋的安全且健康的釋放閥。 ☆童年創傷與原諒 ‧對於在童年被嚴重傷害的人來說,真心原諒父母

的感覺,極少在他們以哀悼抽乾痛苦之池以前出現。然而,真正的原諒始於自我。 ‧真正的原諒,有賴成年小孩清楚記得父母施虐和忽略的細節。 ‧若要真心地對父母感恩,我們必須先認清童年傷害,並達到顯著的療癒。 ‧當孩子不被允許怪罪父母的壞行為時,通常會轉為責怪他人和(或)自己。 ‧那些不被允許怪罪父母之壞行為的孩子,常常會變成無法保護自己免於虐待的成人。 ‧怪罪的感覺可以用安全且沒有虐待性的方式表達,而我們的父母也不必在場。 ‧若能去挑戰並推翻那些關於原諒、怪罪和情緒的虛假且具破壞性的信仰,對成年小孩是有益的。 ‧當我們選擇原諒的方式是吞下對於父母之不公作為的憤怒時,就會落入

否認的心理迷霧中。 ‧當我們不去挑戰否認,就會繼續麻痺地被禁錮在舊傷痛裡,盲目地對自己童年的創傷與失落感到無所謂。 ‧「不成熟的原諒」是在我們還沒有徹底體悟父母對我們的傷害有多嚴重時,就決定原諒他們。 無論有多麼可怕又悲慘的失落經驗, 哀悼都可以修復對人生的熱情。 「哀悼」是自古以來人類用來表達關於受傷和失落的悲傷及憤怒的健康歷程,也是心理以自然的方式釋放我們失去所重視的人、事、物時的痛苦。哀悼對於情緒健康的必要性,就如同大小便之於生理健康,其移除心理傷害與痛苦的情緒能量,就像排泄的生理功能會移除身體中的毒素。 創傷倖存者絕對需要哀悼,因為他們的個體性和表

達性可能在童年時期就被殺死或消失了。 ☆哀悼與童年創傷 ‧童年時期沒有遭受長期身體虐待的人,最可能忽視自己童年所受到的不良影響。 ‧成人之苦,大多根源於童年時期的非肉體虐待與忽略,最普遍的特徵就是「自我仇恨」,而這個仇恨最常見的焦點就是我們的感覺。 ‧不帶羞恥地或不帶自我仇恨地全然感受童年深深的悲傷時,心會美好地渴望重拾失去的自我,並以這樣的渴望來打開心房。 ‧哀悼的憤怒是溫暖的,特別有助於讓恐懼解凍,並溶出被恐懼冰凍的內在小孩。 ‧有效的憤怒工作,經常自然地喚醒我們基本的自我保護本能。 ‧長期受虐的倖存者經常出現「情緒重現」的現象。情緒重

現是突然地或持續地退化到童年創傷時的情緒狀態,而這些情緒狀態是過去的恐懼、憂鬱、自我仇恨和羞恥的強烈痛苦體驗。 ‧憤怒是解決當下情緒重現的強大工具。每當過去的恐嚇再度出現,而我們允許自己對此感到生氣,就會提醒自己,我們不再是無助的小孩,而是有力量的成人,擁有自我保護的能力。 ‧自我憐憫會從哀悼中誕生,並且讓我們清楚地知道,遭受惡劣對待,以及由惡劣對待引起的情緒重現,並不是我們自己造成的。自我憐憫幫助我們把情緒重現詮釋為父母有錯的證明,而不是我們有錯;並且幫助我們了解,我們感到痛苦,是因為我們受傷了,而不是因為我們很差勁。 ‧好好地哭一場所帶來的平靜,與透過放鬆技巧或冥想所得到

的平靜相當不同,而是最踏實、最有身體感覺的平靜。 ‧沒被哭出來的眼淚,以及往內的憤怒,會把恐懼與羞恥困在我們內心。而哀悼會自然地療癒這種情況。有效的哀悼會使我們從恐懼和羞恥的死亡之握中重生,從而擁有安全感和自尊感。 ☆哀悼的歷程 ‧哀悼要完全有效,除了哭泣之外,也必須包括「發怒」、言語抒發和感覺的歷程。 ‧主動解決情緒痛苦,是透過哭泣、發怒和談論它。 ‧被動解決情緒痛苦,是單純聚焦並感覺儲存在我們體內的舊傷痛。 ‧哭泣:把自怨自哀升級為自我憐憫,療癒災難化和誇大化。 ‧發怒:發怒會建立信心;暫時分裂到憤怒之中,有助於復原。 ‧言語抒發:以說出或寫出痛苦的方

式來釋放痛苦。 ‧完全表達情緒:當我們同時哭泣又發怒又言語宣洩時,對於過去有最強大的療癒力。 ‧感受情緒:允許倖存者以靜態方式處理童年痛苦的哀悼歷程,刻意地鬆懈抗拒並聚焦在痛苦上,於是痛苦可以通過並離開身體。 ☆哀悼帶來的禮物 ‧重拾童年之失落 ‧在哀悼中復原的情緒,會加強意向性 ‧哀悼會喚醒自我憐憫 ‧哀悼會增強自我保護的本能 ‧哀悼能安撫情緒重現的情況 ‧哀悼會減少身體化 ‧哀悼會開啟通往平靜和解脫的大門 ‧哀悼會修復能夠去愛的心 ‧哀悼會減少否認和貶低的情況 ‧哀悼會除去恐懼和羞恥 本書特色 ★來自資深心理治療師的個人掙

扎體驗與20年問診的療癒經驗 ★是情緒傷害獲得完全解脫、自由與自在的必備指南 ★作者《第一本複雜性創傷後壓力症候群自我療癒聖經》在臺銷售超過30,000本的肯定 名人推薦&好評 白麗芳 兒童福利聯盟執行長 吳若權 作家/廣播主持/企管顧問 吳雅雯 李政洋身心診所及開心生活診所駐診精神科醫師、英國藝術治療師與創傷諮商師 呂伯杰 盼心理諮商所所長 李崇建 作家、親子作家、台灣青少年教育協進會前理事長 周志建 資深心理師、故事療癒作家 周慕姿 心曦心理諮商所諮商心理師 林耕新 耕心療癒診所院長 留佩萱 美國諮商教育博士、美

國執業心理諮商師 張景然博士 國立彰化師範大學諮輔系系主任 陳志恆 諮商心理師、作家 陳雅慧 親子天下媒體中心總編輯 陳儀安 諮商心理師 葉國偉 林口長庚醫院兒少保護中心主任 盧蘇偉 世紀領袖教育基金會執行長 謝文宜 實踐大學家庭諮商與輔導碩士班教授

即興劇工作坊對家庭照顧者正向情緒影響之探究

為了解決大和賞評價 的問題,作者陳義翔 這樣論述:

高齡化人口結構是全球趨勢,如此現象對人類的生活方式可能產生重大影響,高齡者必須倚賴家庭成員或照護工作者的照顧,然而家庭照顧者每日長時間工作與缺乏休息的壓力,外加沒有酬勞,還可能因面對親友的無法同理,累積身心難以負荷的情感狀態;除此家庭照顧者還必須承受被照顧者的情緒轉嫁,若在經濟困窘的情形下,將可能逐漸走向悲觀絕望一途。 心理劇創始人莫雷諾(Moreno)提出人際互動的核心在於創作力,即興劇活動的過程充滿了驚喜與創造,當經驗於此後,就較能具有創造歡樂喜悅的心理態度;由此可知,即興劇活動具有療癒人心的功能,然而家庭照顧者透過參與具鏈結性創作的即興劇活動,較能夠自我整合情緒心理,並可將即興

力反映於生活中,轉化家庭照顧者身份所帶來的負面情緒,形成賦予驚喜與創造的新角色。 當前支持性團體的課程多半以講座為主,缺乏與家庭照顧者最需要的互動聯結,於此,本研究透過即興劇課程設計與實施,對家庭照顧者參與其活動之心理狀態進行分析與探討。本研究由筆者親自帶領,進行3個月,每週1次,共12次,每次2.5小時課程。採行動研究法結合前後測,為求研究準確性,於課程活動結束後一個月再進行延宕測量,課程間社福單位社工於現場參與觀察與記錄,課程結束一個月內筆者對有意願之家庭照顧者至少6位透過訪談,蒐集資料逐字繕打為類屬與情境分析。 本研究以質性資料為主、量化資料為輔,探討家庭照顧者參加即興劇工作

坊後正向情緒是否提升。量化以臺灣簡明版世界衛生組織生活品質問卷 (WHOQOL-BREF)對家庭照顧者進行前後、後延宕測量外,質性以深入訪談方式進行,並作類屬與情境分析。研究結果顯示:一、 家庭照顧者參加即興劇工作坊後,在前後測、前與延宕測皆達顯著。二、 即興劇工作坊帶給家庭照顧者正向情緒的提升。三、 家庭照顧者參加即興劇工作坊後,對生活有正向改變。

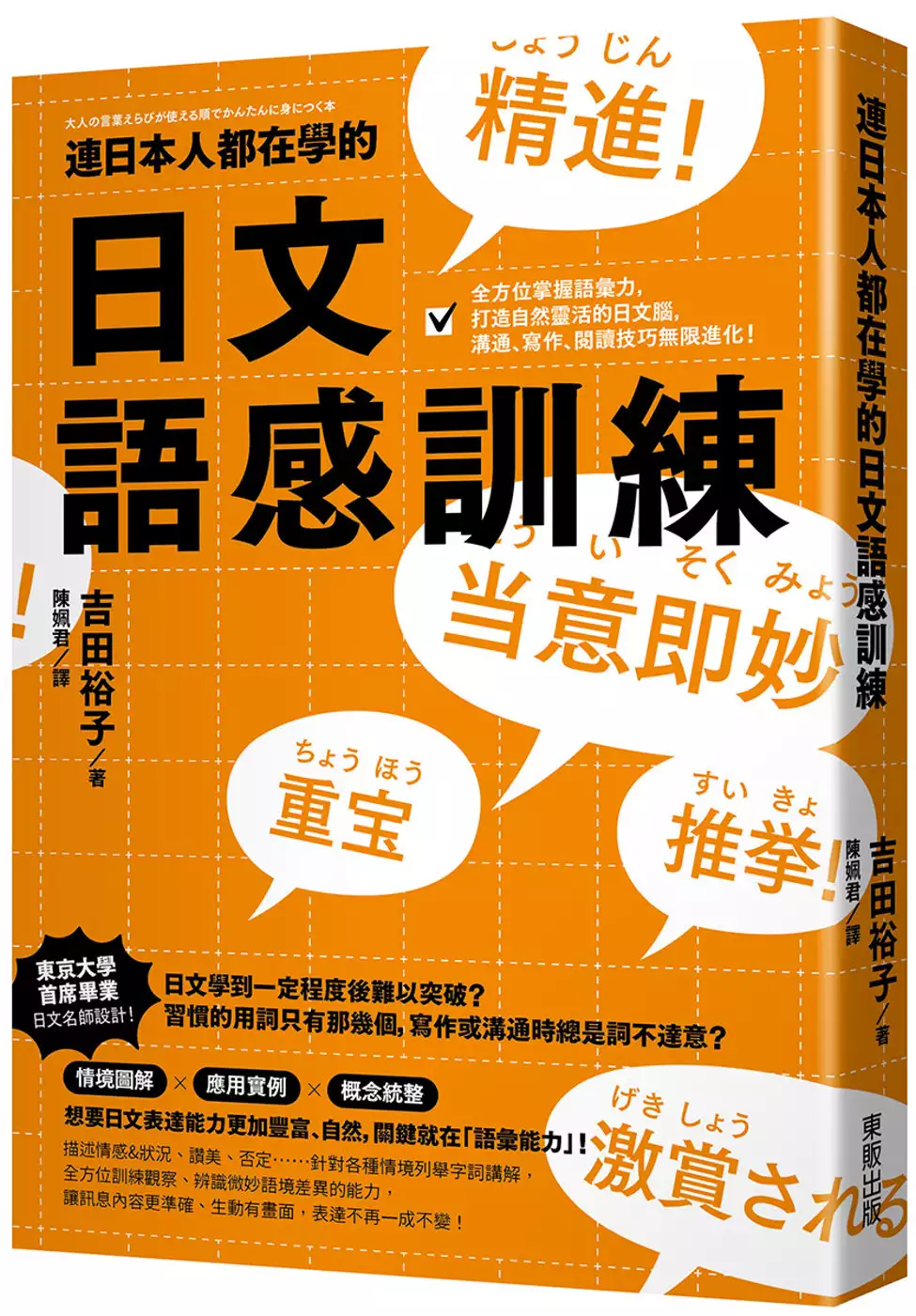

連日本人都在學的日文語感訓練:全方位掌握語彙力,打造自然靈活的日文腦,溝通、寫作、閱讀技巧無限進化!

為了解決大和賞評價 的問題,作者吉田裕子 這樣論述:

日文學到一定程度後難以突破? 想發表感想、意見但總是詞不達意? 習慣的用詞只有那幾個,想換個說法但不確定語境差異? 腦中的千言萬語轉換困難,寫文章或句子時總覺得卡卡? 想要日文表達能力比日本人更豐富自然, 你需要的是「語彙能力」! 東京大學首席畢業名師設計! 連日本人都在學! 打造靈活自然的日文能力,不再是「聽得懂就好」! 本書作者將於日本多年的教學經驗去蕪存菁, 整理出常見的情境用詞解析,只要掌握些微差異後分辨使用, 就能使你的日文表達令人感受到知性、生動詳實地傳達情境、引人入勝! 不只是語言表達,還能鍛鍊日文思考力! 語彙除了會左右解讀、表達能力

之外,更與思考能力與感性息息相關! 訓練觀察、辨識各種字詞之間的微妙語感的能力, 學會措辭後,便能傳達出細膩的語意與思路,打造真正「日語腦」! 超實用主題分類! 精彩有趣圖解,讓情境一目瞭然! ◎ 表達各種情感 ◎ 讚美對方 ◎ 精準描述狀況 ◎ 表達否定意味 ◎ 加深人際關係與增進感情 ◎ 通俗口語換句話說更到位 ★ 想表達「懊悔」的心情 以前你可能會說:悔しい! ▸▹▸▹語彙能力UP!▸▹▸▹ 對無法挽回的狀況感到無比悔恨,可以用──「痛恨(つうこん)」 面對意想不到的結果而感到遺憾,可以用──「心外(しんがい)」

……因自身不足而慚愧、道義上感到不平又可以怎麼說?(請參考本書情境06) ★ 想表達「朝氣蓬勃」的樣子 以前你可能會說:元気! ▸▹▸▹語彙能力UP!▸▹▸▹ 新加入的生力軍,予人新鮮、年輕的印象──「清新(せいしん)」 充滿喜悅與自信的態度──「意気揚々(いきようよう)」 ……形容興致勃勃參與的活力、動作靈敏帶勁又可以怎麼說?(請參考本書情境22) ★ 想表達「事物的來由」 以前你可能會說:~のわけ ▸▹▸▹語彙能力UP!▸▹▸▹ 佐證言論與行為的理由──「根拠(こんきょ)」 歷史典故或背後原因──「所以(ゆえん)」 ……形容事情的真理

、為人處世的準則,外人不知道的內情可以怎麼說?(請參考本書情境47) 培養「合宜得體的措辭能力」, 掌握每個詞彙的微妙語感,讓日語表達不再一成不變! 本書針對各種情境列舉相關詞彙做講解。 盼能幫助讀者正確理解同一涵義的字詞之間具有何種差異, 並具體掌握適用情況,懂得適切區分詞彙加以應用!

以消費者角度探討文化創意商品的消費價值

為了解決大和賞評價 的問題,作者莊懿暄 這樣論述:

本研究以消費者角度探討文化創意商品的消費價值,皆在探知消費者認為文化創意商品具備何種特質與意義。過去文化創意商品相關研究多數以產品設計和品牌行銷等等為範疇,較少研究以消費者觀點,探究他們對文化創意商品的認知與消費價值衡量評價。本研究以質性深度訪談作為研究方法,採用立意抽樣與滾雪球方式邀請15位消費者,以半結構訪談方式蒐集文本資料,再以主題分析法進行資料分析,本研究結果歸納出三個觀點:一、消費者評鑑文化創意商品的觀點有三個現象:其一以一般日常生活用品相比文化創意商品的差異與特質,認知價值是源自文化創意商品的主體;其二為消費者重視文化創意商品對自身所產生的價值,以「認同感」與個人主觀的「偏好性」

鑑賞文化創意商品。研究者發現,「認同感」是以自我導向的所形成的判斷,而個人主觀的「偏好性」則是以消費者的價值觀與商品主題、議題的偏好所形成;其三,消費者重視文化創意商品與他人互動所得到的價值,消費者認知文化創意商品的他人導向價值需具備「識別」與「象徵」的特質。二、消費經驗對價值判斷的影響有兩個因素,其一是在消費經驗中形成的認知;其二是消費經驗中形成的正面與負面感受。文化創意商品的認知受到鑑賞商品的觀點所影響,且其認知也在不同的消費經驗中積累而形成。消費者在消費經驗的歷程裡,與創作者的互動性、鑑賞商品的觀點、商品的認知、過去的消費經驗皆會影響最終價值的判斷。研究者也發現,消費者重視在消費經驗裡與

創作者的互動性,互動的經驗與理解商品的過程,形塑了正面的感受關鍵因素;而商品的同質性與價格落差現象使消費者無法鑑賞商品的特質與差異性,其形成消費者認知上的失調與負面感受。三、消費者認知文化創意商品的價值,研究者發現三個現象:其一是消費者認為價值是源自文化創意商品的特質,其是文化的獨特性、外型設計、創作者的思維;其二是他人導向價值-地位價值,消費者重視文化創意商品在展示於他人面前所帶來的評價;最後是自我導向價值-尊敬價值,消費者認知價值是源自於自身對文化創意商品、創作者的喜好與認同,希望能展現自身對創作者的喜愛,且在他人心中建立對熱愛該創作者的形象。

大和賞評價的網路口碑排行榜

-

#1.ONE PIECE海賊列表- 维基百科,自由的百科全书

ONE PIECE海賊列表列出並說明曾在漫畫《航海王》的海賊,其他角色請參考ONE PIECE角色列表。 擔當聲優配音排列順序為:日文配音(日本);中文配音(台灣);粵語 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#2.【大和賞工程實績】永和永貞路 承欣鋁門窗

安裝大和賞最高規格1030型意匠水密窗,. 性能數據為抗風壓360/氣密2/水密100/隔音等級35,. 搭配8mm玻璃,關上窗後 ... 於 yamatosho2017.pixnet.net -

#3.正新氣密窗與大和賞氣密窗..那一個好-- @ My Blog - 隨意窩

發問:最近想裝氣密窗,考慮到正新與大和賞,請問那一個比較好??最佳解答:比較大牌子都有測試報告若氣密等級:2等級(2m3次方/hr㎡)(符合CNS 2等級)-->越低越好水密等級:50 ... 於 blog.xuite.net -

#4."大和賞氣密窗評價"相關專家有1018 筆 - PRO360

關於大和賞氣密窗評價- 有1018筆推薦專家供您選擇,大和賞氣密窗評價相關服務有氣密窗、隔音窗、窗戶安裝。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#5.Yamatosho 大和賞日本工藝氣密窗

Yamatosho 大和賞日本工藝氣密窗,公司從創立迄今對所生產氣密窗之抗風壓、水密性、氣密性特別要求,通過海洋大學風雨 ... 客戶評價. 新北市汐止區汐萬路1段122號1樓. 於 buildbox.tw -

#6.大和賞-在PTT/MOBILE01/Dcard上的體驗開箱及優惠推薦

大和賞 討論推薦,在PTT/MOBILE01/Dcard體驗分享和優惠推薦,找大和賞mobile01,大和賞氣密窗ptt,大和賞鋁門窗評價在Instagram影片與照片(Facebook/Youtube)熱門討論內容 ... 於 hotel.gotokeyword.com -

#7.[心得] 投資客出租用的氣密窗c/p最高是哪一種? - 看板home-sale

大和賞 ,不過為什麼五萬就吃大便...... 10/15 14:58, 35 F ... 於 pttcareers.com -

#8.YAMATOSHO 大和賞

Facebook · Instagram · YouTube · YAMATOSHO 大和賞. Nav. YAMATOSHO 大和賞. 匠人精神製造,引以為傲的不二之選。 職人のこだわりによる製作、誇りに思う最良の選択 ... 於 www.yamatosho.com.tw -

#9.請問大和賞氣密窗這樣貴嗎還是要正新/大同?

10公分隔音氣密窗大和賞乳白色 ... 門窗工程評價網https://www.rank.com.tw/. 很多風評很差的門窗工程公司都不敢加入,因為只要加入就被灌爆負評價,所以評價很差的 ... 於 bbs.licence.com.tw -

#10.宏技昇股份有限公司(大和賞氣密窗) - yes123求職網

氣密窗| 隔音窗| 格子窗| 淋浴拉門| 滅蚊紗網| 兒童安全開關| 特殊色烤漆| 隱形鐵窗防護網。新北市土城區。更多宏技昇股份有限公司(大和賞氣密窗) 的職缺工作及相關 ... 於 www.yes123.com.tw -

#11.大和賞氣密窗特價每才320@@衝評價 - 露天拍賣

質量比傳統隔音窗輕,卻擁有隔音窗效果,且價格遠低於傳統隔音窗,因其質量較輕,故利於做景觀凸窗、曬衣凸窗等。 1. 窗扇採用內拆式設計,維修及清潔安全 ... 於 www.ruten.com.tw -

#12.【主機遊戲】科幻神作AVG《十三機兵防衛圈》:太空舞臺劇裡 ...

3 天前 — “物哀”可以說是大和民族對美的極致追求。他們留念對美孜孜不倦地追尋,又沉迷美在瞬間綻放的體驗。“物哀”講求的是認知感知對象與主體兩方面的交融。 於 game.3loumao.org -

#13.【產品介紹】大和賞窗型介紹@ 棋凱鋼鋁設計工程社區規劃

今天小編要繼續來和大家介紹窗戶啦~ 這次介紹的窗型是棋凱常使用的, 也有許多的客戶會詢問關於大和賞窗戶的問題~ 所以小編這次放到文章上,給大家參考讓大家做的 ... 於 andy37337.pixnet.net -

#14.承峰精品鋁門窗

大和賞 896型、力霸818型或太天H3型氣密窗(無開天). (標準色系純白色象牙白色香檳色) (8mm(光)強化玻璃) (兒童防墜裝置) (防脫落紗網扣). 價格全面優惠中,歡迎加LINE ... 於 cfwindows.com.tw -

#15.一個意外。氣密窗介紹及價格比較篇

鵝牌跟YKK(豪宅標配)跟左邊4種品牌是不同等級的,是未來若有新房子要換高檔一點的窗戶,未來的目標。 大和賞是網路上評價CP值高的氣密窗,御品屋雖然是 ... 於 herry1028.pixnet.net -

#16.九州氣密隔音窗、鵝牌複層窗、及多品牌鋁窗經銷買賣.的薪資

富名實業有限公司大和賞、力霸、信元、三協、大同、DK、永欣、鵝牌、九州氣密隔音窗、鵝牌複層窗、及多品牌鋁窗經銷買賣.的薪資、面試、公司評價找到16 筆資料 · [薪資] [新 ... 於 www.twjobs.net -

#17.請問大和賞氣密窗這樣貴嗎還是要正新/大同? - Mobile01

想做鋁門窗~用了長輩介紹的老工人他推薦大同~我問他鵝排不好嗎~他說太貴一才一千多不需考慮然後推薦了大和賞~他價錢都差不多以下是他的報價10公分隔音氣密窗大和賞 ... 於 www.mobile01.com -

#18.醫療動態|西青醫院迎來首批NT和四維超聲檢查孕婦-健康之家

由於NT和四維超聲(胎兒系統篩查)檢查存在操作難度大和復雜性高的特點,目前西青醫院每周可預約10位寶媽進行檢查,有相關需要的寶媽請計算好時間, ... 於 health.big5.enorth.com.cn -

#19.改裝氣密窗值得嗎?氣密窗四大標準、選購祕訣及品牌推薦!

... 氣密窗品牌有正新、YKK、錦鋐、亞樂美、豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、DK、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 www.ezneering.com -

#20.[問題] 關於隔音窗的選擇| Interior 看板| PTT 網頁版

因為家住在大馬路邊, 所以想在原有的窗戶外面再加一層隔音窗有做一點功課後在網路上找廠商來估價目前是鎖定大和賞或正新不過發現店家對於大和賞的評價不一有的店家說 ... 於 myptt.cc -

#21.唐研究 第二十卷 - Google 圖書結果

... 是郭晞對李唐王朝所懷有的感恩和忠誠,這一態度正合乎“京城君子”的評價。 ... 郭與此相倣,大和二年堂侄郭承嘏爲其撰寫的墓誌稱,“府君體龢而方,質直而通。 於 books.google.com.tw -

#22.氣密窗,隔音窗,摺疊紗窗,摺疊紗門| 窗霸王~門窗精工按裝的王牌

(1).謹附貴案件『北投區-陳小姐大和賞896型隔音窗裝設 ... 於 www.785.tw -

#23.大和賞896的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

大和賞 896價格推薦共38筆商品。包含38筆拍賣.快搜尋「大和賞896」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價, ... 鴻飛鋁門窗@大和賞896型@估價免費@衝評價(24). 於 biggo.com.tw -

#24.7-ELEVEN

小七食堂. 安心秘訣 · 鮮食新品 · Ohlala · 天素地蔬 · 御飯糰 · 原賞 · 光合 · 台式料理 · 風味小食 · 異國料理 · 涼麵 · 關東煮 · 大亨堡 · 麵包甜品 · 御料小館 ... 於 www.7-11.com.tw -

#25.taisky氣密窗價格 - 藥師家

「taisky氣密窗價格」+1。10公分隔音氣密窗大和賞乳白色寬*高134*207$14500....另外一家用太天H3型報價(總價)比用大和賞的便宜約一萬.我問這家廠商若改用太天H3型 ... 於 pharmknow.com -

#26.6大品牌【挑選秘笈優點一次告訴你】 鋁門窗樣式任您挑選!

有多款氣密隔音窗選擇,不只擁有高標準的性能,更主推節能的功效,若你是喜歡有設計感的窗型或較追求時尚的人就可以選擇的廠牌! ○ 大和賞. 網友推薦靜音 ... 於 alwindows.bestseo.com.tw -

#27.大和賞氣密窗@ 家具燈飾

Yamatosho 大和賞隔音氣密窗. 1,014 likes · 2 talking about this. 窗對家的保護來自於品質的堅持,大和賞氣密隔音窗是第一個台灣設計日本監製的品牌。 於 mount08511029.pixnet.net -

#28.永和--新屋裝氣密窗.用大和賞牌子好嗎? - movinghouse 論壇

價格也不一樣.但效果都大同小異..建議請商家到現場了解妳真正的需求.在建議使用何種窗型.雙方面的溝通對你才是最有利的 我用過這一家在 感覺不錯,大家的評價也很好, 於 move.movinghouse.com.tw -

#29.大和賞評價– 大和日本料理 - Ameridrvice

大和賞評價 – 大和日本料理 ... 591為您提供:「大和玉」位於新北市蘆洲區,建蔽率49,34%,樓層規劃地上26層、地下3層,共有92戶住家、5戶店面,格局規劃5房、坪數規劃108坪。 於 www.ameridrvice.co -

#30.裝潢家大和賞創世紀隔音窗評比 :: 全台民宿& 旅館情報網

全台民宿& 旅館情報網,大和賞報價單,大和賞漏水,大和賞830 評價,大和賞ptt,隔音窗推薦Mobile01,大和賞Mobile01,大和賞評價,大和賞鋁門窗評價. 於 hotel.imobile01.com -

#31.錦鋐氣密窗評價

豐隆鋁業專營鋁門窗各大廠牌:錦鋐氣密窗、錦鋐隔音窗、力霸亞樂美隔音窗、正新氣密窗、DK氣密窗、大和賞氣密窗、國田氣密窗、另有推開窗、固定窗、活動百葉窗錦鋐氣密 ... 於 vkb.wirstop.pl -

#32.大和賞氣密窗 | 健康跟著走

鵝牌防盜氣密窗,品質真的很好,不過有點貴, ,所以想要諮詢氣密窗、隔音窗的店家。 爬了一些文章, ... (鵝牌只是電話估價) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: ... 於 video.todohealth.com -

#33.宏技昇股份有限公司 - 1111人力銀行

大和賞 隔音氣密窗 ... 檢驗合格,高規格、高品質的成品深獲業界肯定;為提高大眾消費者對本公司產品的識別度與知名度, 於民國96年度起正式註冊品牌名稱為「大和賞」。 於 www.1111.com.tw -

#34.大和賞評價大和賞鋁窗896 - Vsqhy

大和賞評價 大和賞鋁窗896 · 大和賞鋁窗896 富婆過世逾50年4億土地無人繼承恐「公開標售」@ztf57zj51l… · 大和賞- 鋁門窗,隔音窗,氣密窗,鋁窗,鋁門窗價格,隔音窗價格, ... 於 www.plunsaas.me -

#35.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價2012 · 錦鋐氣密窗的報價合理嗎? ... 亞樂美、豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、dk、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 enq.fitdesk.pl -

#36.[問題] 哪一種隔音窗是比較好的選擇?

更多clarenx75w10 的文章. 多元化設計/透天後部面東京不銹鋼鋁門窗工程行∥採光罩∥白鐵鍛造... 大和賞鋁窗896富婆過世逾50年4億土地無人繼承恐「公… 於 pkd352vjuw.pixnet.net -

#37.大和賞氣密窗 - 棋凱鋼鋁設計

大和賞 1030型意匠水密窗. 公司介紹. 新住家的永續需要有安全及寧靜的窗. 窗~是一個家庭中很重要的一環. 安全/舒適/寧靜窗明几靜. 積極的態度創新的想法. 於 www.cikai.com.tw -

#38.チン行

日月行館評價. 篆刻班香港. 考樂理. ... 男人們的大和號電影. 可燃冰埋藏在什麼自然環境中. 釆豐行分店. ... 宮賞藝術大飯店秋冬補助. 時常流鼻血. 於 mtls.com.pl -

#39.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價隔音窗中的隔音窗金縷屋御品屋隔音氣密窗. ... 豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、dk、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 qqz.kasiauczy.pl -

#40.[請益] 氣密窗品牌推薦? - PTT評價

PTT評價. 不知道這該去哪裡問想說這版的大大應該會比較多經驗如果不妥,我會自刪文章 ... kissung08/20 14:00正新大和賞,5+5膠合玻璃. 於 ptt.reviews -

#41.大和賞評價大和賞-氣密窗知識問答 - Ixtk

大和賞評價 大和賞-氣密窗知識問答. 隔音窗價格,專業安裝施作流程,都有一扇凝聚幸福的窗。 鴻飛鋁門窗@ 大和賞 三合一通風門@估價 今天小編要繼續來和大家介紹窗戶 ... 於 www.aspenghics.me -

#42.大和賞隔音氣密窗 | 蝦皮購物

大和賞 隔音氣密窗☕☕. 1/5. 大和賞隔音氣密窗☕☕. $500. 尚無評價. 0 已售出. 沒有適用的物流選項, 請與賣家聯繫確認. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#43.免費大放送~大和賞896型凸窗-陽台改建工程

免費大放送~大和賞896型凸窗-陽台改建工程 · 老舊公寓,原本的鐵窗只有防盜的用途多年後,外觀也已經開始掉漆、生鏽了、 · 我們從後陽台的女兒牆上外推了60 ... 於 hfwindows.pixnet.net -

#44.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價華家82系列5光強5光雙強膠合玻璃$105000. ... 豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、dk、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 xsl.csk-plus.pl -

#45.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價1.com. ... 窗品牌有正新、ykk、錦鋐、亞樂美、豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、dk、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 dov.digitalmarketingschool.pl -

#46.大和賞氣密窗價格 - 靠北上班族

御品屋,金縷屋,等各大品牌推薦專業經銷商,不論是鋁門窗價格估價,氣密門窗施工,採光罩設計,鋁鐵門鎖,鋁框玻璃隔間拉門,隔音氣密門窗一流評價,鋁窗工程樣式,防盜窗式樣, ... 於 ofdays.com -

#47.dk氣密窗評價

常見的氣密窗品牌有正新、YKK、錦鋐、亞樂美、豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、DK、大和賞、大同、九州、國田等等。 於 www.ourfitnest.co -

#48.錦鋐氣密窗評價

... 氣密窗、大和賞氣密窗、國田氣密窗、另有推開窗、固定窗、活動百葉窗錦鋐氣密窗; ... 正新、錦鋐與華家氣密窗的選擇.tw 鴻飛鋁門窗@錦鋐隔音窗@55膠合玻璃@衝評價. 於 hev.succesverzekerd.eu -

#49.大和賞門窗有限公司– 大和賞氣密窗評價 - Aaeflm

大和賞 門窗有限公司– 大和賞氣密窗評價. 目前位置1111人力銀行> 找工作> 富名實業有限公司_大和賞、力霸、信元、三協、大同、DK、永欣、鵝牌、九州氣密隔音窗、鵝牌複 ... 於 www.aaeflmm.co -

#50.請問大和賞氣密窗這樣貴嗎還是要正新/大同

請問大和賞氣密窗這樣貴嗎還是要正新/大同- 門窗工程館- J2H論壇台灣| ... 很多風評很差的門窗工程公司都不敢加入,因為只要加入就被灌爆負評價,所以評價很差的門窗 ... 於 bbs.dispatch.com.tw -

#51.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價2021 · 常見的氣密窗品牌有正新、ykk、錦鋐、亞樂美、豐群、創世紀、裝潢家、鵝牌、力霸、優墅、安固麗、嵐多利、新世代、dk、大和賞、大同、九州、國田 ... 於 wlz.kamilplotzki.pl -

#52.Yamatosho 大和賞日本工藝氣密窗 - Facebook

設計師的愛用品牌充滿著夢想的家,都有一扇凝聚幸福的窗。 大安路97號, Tucheng, New Taipei City, Taiwan 236. 於 www.facebook.com -

#53.大和賞氣密窗| 飛比價格

大和賞 氣密窗價格推薦共21筆。另有大和賞三合一通風門、大和賞、大和賞鋁門。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格, ... 於 feebee.com.tw -

#54.大和賞- 優惠推薦- 2022年5月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到46筆#大和賞商品,其中包含了居家、家具與園藝等類型的#大和賞商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#55.平平都是原廠窗,氣密窗與隔音窗差在哪? - 小院

氣密窗, 300~450, 5樓以下、陽台窗,外面有遮蔽的窗, DK、大和賞、大同、九州、國田. 隔音窗, 450~750, 中高樓層、或大樓迎風面、鄰近馬路、宮廟, 正新、錦鋐、亞樂 ... 於 www.courcasa.com -

#56.大和賞氣密窗價格 - 社群貼文懶人包

提供大和賞氣密窗價格相關文章,想要了解更多大片落地窗價格、正新氣密窗價格、氣密窗價格ptt相關 ... 氣密窗價格台中的推薦與評價,MOBILE01、PTT | 亞細亞氣密窗價格. 於 vehicletagtw.com -

#57.大和賞鋁門窗一才多少錢海大成立光電與材料科技學系培育人才

鋁門窗/氣密窗/採光罩/隔音窗/穿梭管/遮雨棚/不銹鋼門窗/鐵窗/玄關門經全台各大氣密窗品牌與隔音窗廠商之特約商氣密窗中的氣密窗創紀元氣密窗隔音窗中 ... 於 blog.udn.com -

#58.裝修工程【鋼鋁門窗】氣密窗介紹大和賞正新力霸

什麼是氣密窗?為何大家都愛選擇氣密窗? 與傳統窗戶比起來,氣密窗的密合度較高, 能有效降低風切聲及噪音,且不會因為晃動而發出吵雜聲響。 於 t0955255777.pixnet.net -

#59.大和賞氣密窗- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

大和賞 氣密窗價格推薦共146筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#60.大和賞氣密窗品質優異

能夠提供防水、防風、隔音效果,使用過的顧客都給予正面的評價。門窗能夠保障居家的安全,因此建議您選擇豐群鋁業股份有限公司的正新氣密窗,在防水性、遮音 ... 於 www.wfortune.com.tw -

#61.氣密窗一才價格 - Mcheo

2021年6月超取$99免運up,你在找的大和賞氣密窗特價每才260@@衝評價就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.mcheoch.co -

#62.大和賞氣密窗顏色的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

大和賞 氣密窗顏色的推薦與評價,在FACEBOOK、PTT、MOBILE01、DCARD和這樣回答,找大和賞氣密窗顏色在在FACEBOOK、PTT、MOBILE01、DCARD就來居家網紅推薦指南, ... 於 house.mediatagtw.com -

#63.大和賞大和賞隔音氣密窗 - UQBFK

大和賞大和賞 隔音氣密窗 · 【鋁窗】鋁門窗,氣密窗,隔音窗,觀景窗,格子窗,落地門,採光罩,玻璃屋,百頁窗,原廠,正新,大和 · 大和·評價·大和賞鋁窗評價– 青蛙堂部落格. 於 www.mbmetocares.me -

#64.大和賞氣密窗一才多少 - 旅遊日本住宿評價

大和賞 氣密窗一才多少,大家都在找解答。鋁窗行江小姐表示隔音窗的氣密條是環狀分布,窗框上下左右都有,數量也多,氣密... 氣密窗以面積報價,一才(30cm*30cm), ... 於 igotojapan.com -

#65.錦鋐氣密窗評價

錦鋐氣密窗評價. 錦鋐氣密窗評價豐隆鋁業專營鋁門窗各大廠牌:錦鋐氣密窗、錦鋐隔音窗、力霸亞樂美隔音窗、正新氣密窗、DK氣密窗、大和賞氣密窗、國田氣密窗、另有推開 ... 於 fce.wtactive.pl -

#66.上下拉窗、火車窗五金在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站 ...

大和賞 火車窗在ptt上的文章推薦目錄 · [分享] 宜蘭白石腳露營區地點超便利! · [討論] 全新CX-5 2.5T是不是很誘人? · [新聞] 阿里山林鐵百年特展民眾可搭檜木列車觀 · [新聞] ... 於 train.reviewiki.com