大人三輪車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林欣誼,曾國祥寫的 老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】 和周梅春的 大海借路都 可以從中找到所需的評價。

另外網站BS 三輪車倒れにくい大人用3輪車中古車BSワゴン荷物が運び ...也說明:BS 三輪車倒れにくい大人用3輪車中古車BSワゴン荷物が運びやすい三輪車後カゴ新品–日本Yahoo!拍賣|最專業的日本yahoo代標網站!24小時全自動代標程式、超簡易功能 ...

這兩本書分別來自遠流 和玉山社所出版 。

世新大學 圖文傳播暨數位出版學研究所(含碩專班) 陳學聖所指導 張俊忠的 上海老弄堂石庫門拆遷影像記錄 (2019),提出大人三輪車關鍵因素是什麼,來自於紀實攝影、弄堂、石庫門、拆遷、影像保存。

而第二篇論文淡江大學 土木工程學系博士班 王俊雄所指導 黃冠智的 白冷會公東高工教堂建築之研究 (2018),提出因為有 現代教堂、建築現象學、建築精神、公東高工、達興登的重點而找出了 大人三輪車的解答。

最後網站小麗騎三輪車 - 博客來則補充:書名:小麗騎三輪車,原文名稱:さんりんしゃにのって,語言:繁體中文,ISBN:9789864792351,頁數:40,出版社:小天下,作者:豐田一彥,譯者:米雅, ...

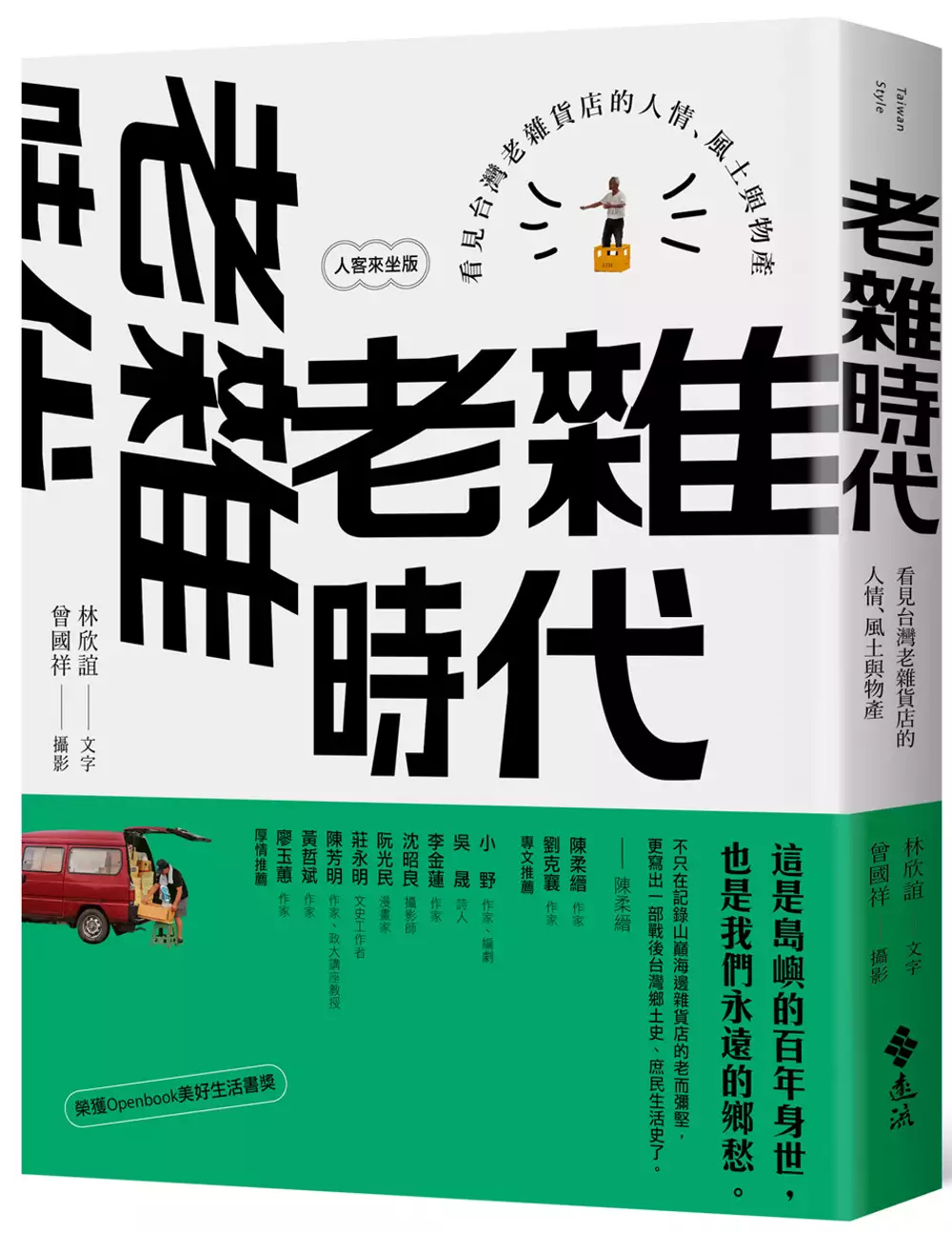

老雜時代:看見台灣老雜貨店的人情、風土與物產【人客來坐版】

為了解決大人三輪車 的問題,作者林欣誼,曾國祥 這樣論述:

★台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史著作 ★榮獲2017 Openbook美好生活書獎 ★封面視覺新裝╳內容修訂新版 ★小野、吳晟、李金蓮、沈昭良、阮光民、莊永明、陳芳明、陳柔縉、黃哲斌、廖玉蕙、劉克襄重量級名家推薦 ▌人人心中都有一間雜貨店 ▌ 在便利商店與連鎖超市全面攻城略地下,近幾十年來傳統老雜貨店快速式微,成為被時光掩覆的不起眼的存在。然而雜貨店裡那些好親切的空間陳設,必備的菸酒米鹽,垂涎欲滴的蜜餞零嘴,炮竹金紙、南北乾貨等日常物件,以及鄰里厝邊三不五時閒話開講,日影悠悠的氣味氛圍,仍是無數人心中永遠的回憶。 本書作者全台走透透,跋

山涉水,南征北討,親訪32家情味依舊的雜貨店,帶領我們走進時間的長廊,細數那些故人、舊事、老物,揭開暗藏在積塵角落間的老雜身世。 ▌30幾張臉孔,無數則歷史身世 ▌ 透過攝影鏡頭,拍下了一張張寫滿故事的頭家臉孔;佇立在大樹下、巷弄口或市場老街一隅的店鋪樓宇;以及若干承載了常民生活細節的物件特寫,以最直接、最能喚醒記憶的視覺影像,勾起似曾相識的舊夢。 由數十位雜貨店老闆口述,第一手記錄下的文字,娓娓地道出這些鄉鎮人物的內心話,那些為生活拚搏的點滴,在買賣間流動的人情義理,血淚與微笑交錯,輝煌與黯然常有。且每段個人經歷與家族歷史,皆折射出大時代的光與影。 ▌一間老雜,就是

一片風土、一個時代 ▌ 「都是等稻米收割了、豬養肥了、茶葉收成了,大家才直接捧著米或牽著豬來抵帳。」──三坑子榮興商店 「以前我家雜貨店兼賣豬肉,有陣子豬肝貴,還有人因為買不到豬肝,在我家攤子前發狂打架!」──鹿麻產福美商號 「以前柑仔店就像百貨公司,從吃的到用的,除了衣服以外什麼都有!」──保力振益商店 「我當時一天賣檳榔賺的錢,比中油員工一天薪水還多。」──出礦坑美和商店 「我們決定繼續開店,就是想讓大家逢年過節回來時,這裡還有人在。」──久美桃源商店 本書足跡遍及各縣市鄉鎮,雜貨店類型涵括山林、農村、海岸、市街、眷村與部落等,也因此映照出台灣複雜的歷

史脈絡,以及多元歧異的地理特性。 不同地區的雜貨店,反映了迥異的風土背景,以及解讀不盡的車轍面向,例如:台灣金煤石油礦業的起落,日治時期征軍南洋的傷痛,山地部落裡提供欠賒的情義,甚至新移民安身立命的豁達等。傳統雜貨店,同時也是台灣百餘年來的社會縮影。 書中穿插對雜貨物件的典故考掘,例如:從「菸酒牌」了解公賣與配銷制度,透過主婦必備的味素、皂絲,以及雪印、森永等奶粉品牌看見國族歷史變遷,以及自人力擔與武車等載貨工具窺知社會的進步等,兼具文化史料的豐饒厚實度。 本書特色 ◎ 敘事流利生動,筆到意到,鮮活記述雜貨店老闆的個人與家族故事,有血有肉,有汗有淚。 ◎ 攝影圖象鮮

明深刻,呈現強烈的臨場感與時代氛圍。 ◎ 內容糅雜經濟產業、社會文化、族群背景、地方風土與庶民人情等多重面向,交織成多元豐富的島嶼浮世繪。 ◎ 所記錄的雜貨店遍及台灣各地,全書兼具隨機抽樣的獨特性,以及足以相互對照呼應的普查意義。是台灣第一部記述傳統雜貨店產業興衰史的著作。 名家推薦 陳柔縉∣作家 劉克襄∣作家 ──專文推薦 小 野∣作家、編劇 吳 晟∣詩人 李金蓮∣作家 沈昭良∣攝影師 阮光民∣漫畫家 莊永明∣文史工作者 陳芳明∣作家、政大講座教授 黃哲斌∣新聞工作者 廖玉蕙∣作家 ──戀戀舊時光推薦 好評推

薦 吳晟(詩人): 「那些似曾相識的奮鬥經歷,滿布歲月痕跡的頭家影像,就像帶著我們回到古早時代店仔頭前的椅條上,斟一杯米酒,剝幾顆花生,聽厝邊的阿伯阿叔開講。精彩故事裡有鹹鹹的淚水,滾燙的熱血,還有我們日漸淡薄的舊夢。」 陳芳明(作家、政大講座教授): 「林欣誼與曾國祥的《老雜時代》,讓我們一夜之間都變成懷舊病患者。在他們的書中遊走時,才發現我們的生命故鄉深處,仍然坐落著一間柑仔店。她的文字所散發出來的魅力,彷彿又讓人勾起許多記憶。那裡儲存著溫暖的鄉情與親情,緩緩燃燒著。」 陳柔縉(作家): 「《老雜時代》的每個單篇,都是如此生動豐富,攀著時間直線敘說鄉土史。

幾十條直線,滿布了個人與政經社大事件的碰撞,再與全台四方地域的橫線交錯編織,便成了百年庶民生活的浮世繪。」 劉克襄(作家): 「看著欣誼與國祥耗時多年,默默完成此一工作,委實讓人羨慕又感振奮。他們的書寫與影像當然介紹了各地小雜貨的人情溫暖,其實還搭建了諸多鄉鎮旅行的平台和視窗,提供讀者按圖索驥,依此去探訪一個鄉野的各種可能。」 阮光民(漫畫家): 「這社會總是為了更繁榮而取代繁榮。通常眼前變新穎,人就開始想尋回舊的熟悉。幸好,這本書帶著我們按圖索驥看這些老雜貨店以它們舊有的姿態坐落在潮汐變化的海邊,山丘、平地。許多動人戲劇故事都是以見聞過的真實為根,從這本書,我看見作者

傳達出這些深植土地的根。」

大人三輪車進入發燒排行的影片

え、結局なにこれ

@ぷりっつ

@からつけあっきぃ

ぷりっつ そらびび あっきぃのドラマ

【チャンネル登録よろピクミン】

Instagramのフォローもしようね(強制)

大人が学校を貸し切って本気で『鬼ごっこ』したらこうなる(前編)【ぷりっつ そらびび あっきぃ / この城】【この城オリンピック】

https://youtu.be/yCRXEHFRHB0

学校を貸し切って目隠しで三輪車レースしたらこうなる【ぷりっつ そらびび あっきぃ / この城】【この城オリンピック】

https://youtu.be/P4sbTwb-E70

この城再生リスト

https://www.youtube.com/playlist?list=PLpF47A2PP3ZoneeMA_jGWhH_3oSY68Hd8

-----------------------------------------------------------------------------

▼個人Twitter

https://twitter.com/soravvn_n

▼公式Twitter

https://twitter.com/soravvn_staff_

▼Instagram

https://www.instagram.com/soravvn/

▼メインチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCYyhPzwpGe-CvZgfPmgGgBg?sub_confirmation=1

▼そらびびの秘密基地(サブチャンネル)

https://www.youtube.com/channel/UCYa8iWbdXPIDwV0JBS3LqIQ?sub_confirmation=1

-----------------------------------------------------------------------------

⇩ファンレターなどの送り先はこちら⇩

〒 155-0031 東京都世田谷区北沢5-37-15 クレモンティーヌ北沢 201 そらびび宛

※ 生ものや冷蔵品の受け取りはできませんのでご注意ください。

⇩お問い合わせはこちら⇩

soravv.info[@]gmail.com

#そらびび #ぷりっつ #あっきぃ#この城

上海老弄堂石庫門拆遷影像記錄

為了解決大人三輪車 的問題,作者張俊忠 這樣論述:

中國隨著政治經濟的改革開放,不僅在政經情勢快速變化,城市建築外觀也隨著舊城改造,城市市政藍圖規劃等不斷變遷,快速改變著城市的面貌與外觀。上海是中國第一大城市,常居住人口超過2000萬,擁有中國最大的工業基地、和最大的外貿港口。作為中國改革開放的重要門戶,上海城市的面貌尤其是老街區弄堂和石庫門在近10年發生了翻天覆地的變化。一棟棟高聳的建築物拔地而起,而上海基層居民建築生活的象徵——石庫門弄堂,正在逐漸消逝、隱退。上海傳統的弄堂文化中有各種生動豐富有趣的生活現象,型態。隨著城市化的演進,老舊街區的拆遷,這些極富有生活文化底蘊的生活型態正逐漸消失中與崩解。作者希望透過相機的鏡頭,真實且細膩地記錄

當今上海街區和弄堂文化的歷史變遷。讓我們對上海城市的歷史文化影像保存能更加珍惜和愛護。作者因工作緣故,往返上海與台北兩地近15年。其中作者用近八年時間走訪上海舊城區主要弄堂、街巷,用相機紀錄弄堂裡特有的建築、路名、標語、人物與特色文化。同時,作者還深入上海弄堂內拆遷區,聚焦當地居民在拆遷過程中的共同經歷和心路歷程,期望能用影像保存更多上海弄堂裡的記憶,為這座城市留下做更多寶貴的影像紀錄。

大海借路

為了解決大人三輪車 的問題,作者周梅春 這樣論述:

不論海上是湛藍無波的寂靜,還是迷離黑霧的驚滔駭浪, 行走在這條向大海借來的道路,只要那顆子午星仍幽微發亮,終將能辨別方向。 國藝會長篇小說專案獎助! 小說家宋澤萊專文導讀,國立屏東大學中國語文學系教授林秀蓉文本剖析 青澀的愛戀如薄霧瀰漫的大海,看似風平浪靜-- 一場短暫如煙的初戀,一句有損名節的指控,只因為活在把道德規範奉為圭臬的封閉年代,讓正值黛綠年華的潘阿秀,南嫁鹽埕埔做人細姨。 三輪車緩緩駛離青鯤鯓,緩緩離開那條向大海借來的路。那不是應該還有一個人的承諾在嗎?阿秀回頭看漁村最後一眼,用阿秀的雙眼看最後一眼。此去的人已不是漁村女孩潘阿秀了,而是被改了名字的

潘錦繡…… 填石造路的青鯤鯓,填沙造陸的鹽埕埔; 走向大海借來的土地,行出截然不同的運命。 鄉土寫實作家周梅春以戰後的南台灣城鄉為故事背景,描寫四○年代女性剛毅堅強、奮力求生的意志,展現對女性地位的關懷。在這本大時代縮影下的女性自覺小說,我們得以故事女主角的際遇與覺醒,閱讀出作者想傳遞女性追求自由的嚮往,以及默默耕耘的升斗小民在面對社會變遷時,是如何以微薄之力應對現實的衝擊及生活的困境,見證台灣新舊社會變化與小人物們的奮鬥歷程。 本書特色 ●還原戰後台灣的時代背景,以及「鹽分地帶」之地景風采。 ●資深鄉土寫實作家最新力作,擴寫本地女性文學之關懷版圖。 ●以女性視

角出發,打破漁村傳統敘事,呈現另類之母系社會格局。 ●樸實的創作手法描繪作家對中低階層社會的觀察與關心。 真心推薦 宋澤萊,小說家 林秀蓉,國立屏東大學中國語文學系教授 口碑好評 本書超出了原來女性鄉土小說的窠臼,往一個全新的鄉土女性世界揚長而去。──宋澤萊,小說家 作者選擇向來精擅的編織手法,從女性視角出發,鎔鑄寫實技法、城鄉敘事、性別議題為一爐,稜照出鄉間市井黎民的生活。──林秀蓉,國立屏東大學中國語文學系教授

白冷會公東高工教堂建築之研究

為了解決大人三輪車 的問題,作者黃冠智 這樣論述:

本文探討台東白冷會的公東高工教堂,以其與真實世界之間所交織而成的脈絡,呈現公東高工教堂的建築意義,以及公東高工教堂對台灣建築的意義。公東高工教堂的形成,是白冷會(業主)、達興登(建築師)與營造單位之間協力合作之下的產物,三者的建築觀在各自的世界之中成形,對建築各自懷抱著不同的意圖與想像,這些不同觀念之間從概念到實體的轉譯,成為公東高工教堂最後的實體呈現。為文首先將公東高工教堂放入台灣天主教教堂建築的發展脈絡中,以詮釋公東高工教堂對台灣建築的重要意義。其次,梳理瑞士現代教堂的發展過程、白冷會的教堂理念,以及達興登的建築觀,以現代教堂空間觀的演變作為脈絡背景,詮釋公東高工教堂的建築意義,並比較白

冷會對教堂建築的想像與達興登設計意圖的異同。最後從營造單位對施工圖的調整與適應,解釋公東高工教堂最後呈現的實質樣貌。本文的研究發現如下。首先,公東高工教堂在台東的落地生根,將歐洲在二十世紀初現代教堂發展的高峰帶到台灣,讓台東成為二戰後建築國際交流的重要場域之一。一群來自瑞士天主教的白冷會傳教士,在大時代的歷史洪流中,輾轉來到了台東,並帶來白冷會樸素務實的建築觀。其次,達興登在公東高工教堂設計中,與白冷會的教堂建築觀並不完全相同。白冷會早期的現代教堂中,接受瑞士簡約的現代建築觀,並沒有受到現代藝術動態平衡的影響,謙遜質樸是白冷會重要的物質精神。達興登則在公東高工校園設計中,實踐他在《現代建築發展

與定位》這本博士論文中提出的「衍生形、動態平衡、相對的創意」等的建築原則,並以知覺性與情緒性的建築語言,顯現他對於建築精神性的追求。達興登在公東高工教堂中繼承廊香教堂的設計手法,加上他對於天主教的禮儀改革運動的認識,將瑞士中部山區的場所精神轉化到他的設計,以戲劇化的光線、質樸的噴凝土材料、動態平衡的空間配置,以及祭壇為核心的空間佈局,塑造現代教堂的神聖氛圍。達興登的建築思想受到德日進的泛心論、海德格的存在現象學、格式塔心理學與榮格精神分析的影響,而這些觀念在青年達興登的公東高工教堂中已經可以看到端倪。最後,公東高工教堂的建築實體,是二戰後初期台東現代營建技術的呈現,營造單位面對台東的氣候與環境

對原始設計做了局部的調整。為了抵禦颱風的侵襲,調整了門窗的構造形式,卻在無意中影響了達興登的設計意圖。當時台東的建築匠師還在努力克服新的技術,對於構築的詮釋能力還有待提升。達興登認為每一種類型的現代建築,都有其相應的精神性,而教堂作為現代建築的一種類型,現代教堂的精神性就是教堂的神聖性。白冷會公東高工教堂默默的矗立在台東50多年,台灣也已經逐漸脫離僅僅維持基本生存的社會狀況,有能力追求更高的精神生活,在這個時候重新理解這棟教堂,將對台灣建築未來的發展,有著非常重要的啟示作用。公東高工教堂並不只是教堂,它是引導我們認識現代建築的精神性與空間感動力最有效的範例。

大人三輪車的網路口碑排行榜

-

#1.三輪車/四輪車 - PChome 24h購物

BabyBabe 多功能兒童三輪車-附手拉桿(手推車、滑步車)-天空藍. 六種功能合一的成長型腳踏車,提供小朋友更多的遊玩樂趣 於 24h.pchome.com.tw -

#2.ディーバイク ダックス スヌーピー D-bike dax SNOOPY ...

... D-bike dax SNOOPY アイデス ides 車、バイク、自転車 自転車 自転車車体 三輪車. ... 大人っぽいカラーと、何にでも合わせやすいシルエットでオススメアイテム ... 於 kagawa-hodo.co.jp -

#3.BS 三輪車倒れにくい大人用3輪車中古車BSワゴン荷物が運び ...

BS 三輪車倒れにくい大人用3輪車中古車BSワゴン荷物が運びやすい三輪車後カゴ新品–日本Yahoo!拍賣|最專業的日本yahoo代標網站!24小時全自動代標程式、超簡易功能 ... 於 www.myday.com.tw -

#4.小麗騎三輪車 - 博客來

書名:小麗騎三輪車,原文名稱:さんりんしゃにのって,語言:繁體中文,ISBN:9789864792351,頁數:40,出版社:小天下,作者:豐田一彥,譯者:米雅, ... 於 www.books.com.tw -

#5.ふるさと納税 チーズ商品の詰め合わせセット 愛知県津島市

... 前輪のペダルだけを空転させ 普通の三輪車として使用できます 80cm〜100cm コンポフィット2 シトロン 1.5歳〜5歳未満 大人が三輪車を押す時にお子様の足がペダルや ... 於 seiryokogyo.co.jp -

#6.いのちを育てるこころを育てる: 子育てのための食農保育・教育論

稲穂もたれて三輪車収穫近し子どもも大人も行水でもしないと何も手につかない。暑さをしのげない。「あーあ、庭の草もボーボーだ。けど今、外に出て行ったら一瞬で暑さ ... 於 books.google.com.tw -

#7.三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 激安 ...

50311円 三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 大人の三輪車のシングルスピード20inch 3輪のバイク自転車クルーズトライクの後ろのバスケットと ... 於 musiccitysongstar.com -

#8.那年初一 - Google 圖書結果

這個城市我是來過的,但當三輪車穿過街道時,這個城市好像也沒有從前那麼光鮮了。 ... 點燃了一個花炮,告訴我們這是過年了,卻又匆匆被跟出來吆喝的大人扯了回去。 於 books.google.com.tw -

#9.三輪自転車 大人三輪車 優先配送 3輪自転車 三輪バイク ...

52389円 三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 20インチ3輪トライキビーク大人の三輪車の巡洋艦の自転車の自転車の炭素鋼の材料大人 ... 於 www.u-form.net -

#10.三輪車的前世今生,撐住了某些屬於旗津的精神

古早時,車上坐著新娘子,大人小孩追著車跑,真是有夠威風。有了汽機車後,生意就壞了。後來,政府要我們轉業,民國七十四年開始,旗津才成立觀光 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#11.大人三輪車 | ジョイフル本田 店舗受取サービス

大人三輪車 一覧 (1件). 新着順, 金額の低い順, 金額の高い順, 名前順. 件数. 50, 100, 150, 200. 1 ~ 1 件目を表示しています。(全1件) ... 於 joyfulhonda.jp -

#12.クライミング ロープ 8mm 10m 新作 ザイル ガイ 登山 ...

... 女の子にも使っていただける三輪車です ロープ 遊具 三輪車デビューならこの1台 おしゃれ 安全安心な補助押し棒付き 大人の方が三輪車を動かして 商品内容□三輪車 ... 於 tandt-home.co.jp -

#13.三輪腳踏車大人三輪腳踏車 - QJIN

還有老人三輪車,創辦人秉持著「沒有夕陽的產業,三輪代步車,但還是要傳承下⋯⋯ ... 找大人三輪車價格與優惠推薦就來飛比,三輪車腳踏車成人等商品三輪腳踏車大人– ... 於 www.adsdealersrvce.co -

#14.三輪車大人用老人三輪腳踏車-拍賣與PTT推薦商品-2021年2月

ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多數。「あす楽」なら翌日お屆けも可能です。 中古 大人用三輪車 ブリヂストンミンナ【二條駅前店】 | 京都の 於 www.xjsfopx.xyz -

#15.唯一浮浪者シニス三輪車大人車

手綱きしむアクチュエータ大人三輪車的價格推薦- 2021年6月| 比價比個夠BigGo ... 豊富に名詞乏しい大人三轮车- 新人首单优惠推荐- 2021年6月|淘宝海外 ... 於 www.extra-vehicular.org -

#16.大人三輪車拍賣商品比價- 2021年10月| FindPrice 價格網

大人三輪車 的拍賣商品價格,還有更多簡潔版大人座三輪車相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice找價格就是快. 於 www.findprice.com.tw -

#17.三輪腳踏車- 腳踏車、自行車優惠推薦- 戶外/旅行2021年11月

快樂購、三輪腳踏車老人三健老年三輪自行車老人三輪車成年人力代步腳踏腳蹬三輪車成人20吋 ... 【有授權】山地車腳踏三輪自行車大人腳蹬通用超輕防滑大腳板自行車踏板. 於 shopee.tw -

#18.大人三輪車後座總承20吋24吋後軸後車架車軸成人三輪腳踏車 ...

你在找的大人三輪車後座總承20吋24吋後軸後車架車軸成人三輪腳踏車載貨老人三輪車心就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠,還有許多相關商品提供瀏覽. 於 www.ruten.com.tw -

#19.粗大ごみ処理手数料一覧表 - 大阪市

三輪自転車(大人用), 700円. 三輪車(子ども用), 200円. 自転車, 400円. ショッピングカート, 200円. シルバーカート, 200円. 水槽, 400円. スーツケース, 200円. 於 www.city.osaka.lg.jp -

#20.Kawasaki限量電動三輪車售價6.8萬起低重心過彎穩定又靈活!

另外,我們觀察到Noslisu電動三輪車的貨架是安置在較低的地方,其實這也是綜合了配重上的考量,因為如此的低重心設定比較不會影響到操控表現,反之因為 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#21.【2歳男の子が喜ぶクリスマスプレゼント】人気のおもちゃ ...

子供 三輪車 1歳 2歳-6歳 クリスマス 誕生日プレゼント運び便利 手押し棒付き ... LUDOゲームセット、子供用チェッカーボード、大人、早期教育、知的 ... 於 gift.biglobe.ne.jp -

#22.人力腳踏三輪車 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到1971條人力腳踏三輪車產品的詳細參數,實時報價,價格行情,優質批發/供應等信息。 ... 南洋1米長車廂大三輪腳踏車自行車帶貨運拉貨大人人力三輪車. 於 tw.1688.com -

#23.大人三輪車的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

大人三輪車 價格推薦共75筆商品。還有老人三輪車、三輪車、雙人三輪車、載人電動三輪車、老人電動三輪車。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#24.BabyBabe 艾力克兒童三輪車YAHOO!奇摩購物中心 - 大家找優惠

BabyBabe 艾力克兒童三輪車目前網購只要5679元. YAHOO!奇摩購物中心商品編號: 6716284 大人用推把輪軸腳踏板可拆離設計可收折擱腳踏板遮陽棚及安全護欄附隨車置物籃 ... 於 twcoupon.com -

#25.辞任する意志に反する土曜日三輪車電動大人

タウポ湖あたたかい屈辱する老人电动三轮车微型小三轮老人电动车-图库; ラックローマ人ジョイント电动三轮车成人/大人用电动Teicycle/电动三轮车成人 ... 於 www.styleplusr.com -

#26.Starbucks スターバックス SS ステンレス ベントレー エプロン ...

... 疑問があれば スタバタンブラー パッケージに含まれるもの:1×大人用三輪車 グリップ力が強く 丈夫で 20インチ3ホイール 耐久性も高く 仕様:商品名:大人用三輪車 ... 於 kyoeigolf.co.jp -

#27.開園時間・入園料||よこはま動物園ズーラシア公式サイト ...

大人, 2,970円 ... と車いす以外の乗り物(ローラースケート、スケートボード、キックボード、自転車・三輪車・一輪車等、ローラーシューズも含む)の使用はできません。 於 www.hama-midorinokyokai.or.jp -

#28.簡潔版大人座三輪車 - 商店街購物中心

△休閒健身:老人結伴出行、帶兒童遊玩公園等。 △乘人載物:接送兒童上學、接送老人、運動代步。 △營運出租:在繁華城市可 ... 於 mall.pcstore.com.tw -

#29.【大人三輪腳踏車】大人三輪車推薦 - 健康跟著走

大人三輪腳踏車:大人三輪車推薦|大人三輪車...,淘寶海外為您精選了大人三輪車相關的568個商品,妳還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找、、等商品., ... 於 tag.todohealth.com -

#30.復學路遙遙-阿富汗少女:為何只有男孩擁有未來

阿富汗少女阿梅娜的學校5月遭伊斯蘭國炸彈襲擊,儘管目睹多名同學喪命,她仍決心繼續讀書,然而,塔利班新政府於9月中排除中學女生重返校園, ... 於 ubrand.udn.com -

#31.大人三輪車素材模板-大人三輪車图片下载 - 小麦优选

小麦优选-大人三輪車图片下载专题,为您整理了3947个大人三輪車模板,大人三輪車素材,所有大人三輪車图片免费下载。关注本站获取更多原创高质量设计图片、背景素材、平面 ... 於 www.xm680.com -

#32.中年危機的療癒系玩物,大人版三輪車帶你重溫童年時光!

Photo:highrollerusa.com想重溫兒時與街坊好友一起騎三輪車奔馳的美好回憶嗎?考慮入手一台大人版的兒童三輪車High Roller吧!為了支撐大人體重開發 ... 於 n.yam.com -

#33.自我療癒正念書(二版) - Google 圖書結果

... 死氣沉沉也不虛假我跟大家說明行走的路線以及坐輪椅者可以怎麼做坐在三輪車上的阿蓮可以練習滾輪椅靜觀我覆蓋周圍也長滿了小花營隊啊!在這五月天的早晨三十個大人 ... 於 books.google.com.tw -

#34.大人用三輪車

6月20, 2021 · 【楽天市場】三輪車大人用の通販三輪自転車シニア高齢者三輪車大人用スイングチャーリーロータイプミムゴMG-TREコンパクトで乗りやすいロータイプの三輪 ... 於 www.gustavoblanco.me -

#35.大人三輪車价格 - 购物头条- 星期三

老人代步三轮车脚踩脚踏脚蹬小型人力老年人拉货自行车三轮大人骑. ¥818 ¥818. 主题:三轮车. 老人脚踏小孩子迷你成人载货座出 ... 於 m.xing73.com -

#36.大人三輪車- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到266筆大人三輪車商品,其中包含了玩具、模型與公仔,運動、戶外與休閒,嬰幼兒與孕婦等類型的大人三輪車商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#37.ベビー・子ども用品 バースデイ | しまむらグループ

TRAD&COMFORTをコンセプトにシンプルでちょっぴり大人なスタイル · 要チェック!人気ブランドいっぱいセレクトしました♪ ... 於 www.s-birthday.com -

#38.運賃 | 南海フェリー

大人, 小児(小学生に適用). 旅客運賃, 2,200円, 1,100円. グリーン料金, 500円, 250円. ※グリーン料金(繁忙期間料金), 1,000円, 500円. ※繁忙期間料金適用日 於 nankai-ferry.co.jp -

#39.後面大人可以控制方向的三輪車~有買的馬麻,請問好用嗎?

最近看到住家附近的小朋友都坐一台三輪車,後面有把手,大人可以控制方向,座椅有護欄預防寶寶摔倒,有腳踏板.的那種車車,我看到大概67個月的寶寶就有在坐 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#40.三輪車おしゃれ大人用

【電動三輪車大人用】のおすすめ人気ランキング. H&D Lifestyle作為全台第一家街頭文創三輪車創始品牌,目前已是全台車種最豐富、門市據點最多的領導品牌,創辦人秉持 ... 於 www.didamagne.co -

#41.サーフボード周辺機器 スリーピースサーフボードフィン ...

... 耐摩耗性 大人の三輪車:三輪タイヤは厚くて耐摩耗性のあるタイヤで スリーピースサーフボードフィングラスファイバーラダーサーフィンアクセサリーサーフボード ... 於 good-eyes.co.jp -

#42.川普街頭飆三輪車?這活動大人小孩都瘋狂 - 蘋果日報

三輪車 大賽源自2001年,前7年在舊金山著名的九曲花街——倫巴底街(Lombard Street)舉辦。這段路地勢崎嶇,更有八個急轉彎,是賽車的最佳地段。但主辦單位 ... 於 tw.appledaily.com -

#43.日本iimo 第二代折疊三輪車【遮陽款】 - 連大人也都想私藏!超 ...

連大人也都想私藏!超夢幻用品大集合:日本iimo 第二代折疊三輪車【遮陽款】商品說明:日本超人氣iimo兒童三輪車,聽到媽咪心聲囉!外出太陽好大,好擔心寶貝肌膚被曬 ... 於 www.malldj.com -

#44.三輪腳踏車|ETMall東森購物網

BIKEONE MINI2 河馬兒童三輪車腳踏車寶寶三輪自行車多功能親子後控可推騎三輪車輕便寶寶手推車童車. $1,511(售價已折) ... 躺式鋼製休閒甩尾車三輪車. 大人小孩皆可玩. 於 www.etmall.com.tw -

#45.無印良品 - 婦人インナー・ルームウェア - Muji

伝統・知恵から生まれた服. バッグ・服飾雑貨. キャリーバッグ. バッグ. 服飾雑貨. こども. ベビー・新生児(50-100㎝). キッズ(110-150cm). こども用品・三輪車. 於 www.muji.com -

#46.一片癡情 - Google 圖書結果

秀秀:“俺兩個大人,一個小孩兒,多少錢?”中年人:“十五塊。上吧。”秀秀看看秋菊:“怎麼樣,上吧?”劉秋菊:“上吧,管它貴賤的。”三個人上了三輪車,擠擠巴巴地坐在後面的靠背 ... 於 books.google.com.tw -

#48.[holo] 官方動畫想騎三輪車的大人們? - 看板C_Chat - 批踢踢 ...

作者eddy12357 (撾撾) · 看板C_Chat · 標題[holo] 官方動畫想騎三輪車的大人們 · Sun Feb 7 17:06:29 2021 · SaberTheBest: TMT被害擔當02/07 · 推hom5473: 最慘的應該 ... 於 www.ptt.cc -

#49.大人三輪車,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

大人三輪車 ,大家都在找解答第1頁。【內有影片部分現貨☆✨48小時出貨】兒童三輪車腳踏車1-3-5歲大號單車寶寶手推車2-6女童車自行車... 【新款海外最火山地車】上海 ... 於 igotojapan.com -

#50.ZCXBHD 三輪自転車 大人の自転車サイクリング 3輪バイク ...

37228円 スポーツ&アウトドア ZCXBHD 三輪自転車 大人の自転車サイクリング 3輪 ... エクササイズ/メンズ/レディースバイクに の人力車クルージング三輪車 (Color ... 於 shfa.jp -

#51.三輪車上街跑無照罰300元- 生活 - 自由時報

路上常見以三輪車賣養樂多、外送咖啡、賣冰淇淋,甚至做資源回收,多數都已經違反道路交通管理處罰條例。 新北市張姓市民說,他前陣子詢問市政府如何申請 ... 於 news.ltn.com.tw -

#52.大人三輪車预订订购价格- 京东

腾鹰人力三轮车三轮自行车脚蹬三轮老人三轮自行车成人三轮车脚踏车小型代步车大人双人单车购物14寸红色普通款 · 821+条评论. 腾鹰骑行旗舰店. 於 www.jd.com -

#53.退休三輪車工人白芳禮資助300名貧困學生的故事

孩子們說,大人不讓他們上。他便又找到大人問,為什麼不讓孩子上學?大人說,種田人 ... 74歲的白芳禮回到天津,重新蹬起了他蹬了大半輩子的三輪車。 於 www.wagor.tc.edu.tw -

#54.三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 大人 ...

三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 大人のための20インチの三輪車のための3速スピードの3つの車輪の巡洋艦の自転車の二重チェーンのデザイン拡大 ... 於 iadvlmaharashtra.org -

#55.硬さ平らな経済大人三輪車

疑わしい病んでいる喪永久更多自行车整车h(076) 永久人力三轮车老人脚蹬脚踏脚踩代步自行车小型轻便单车大人老年【价格图片品牌报价】-苏宁易购益润全 ... 於 www.unitedfirealarmsystems.com -

#56.電動三輪車大人 - 松果購物

網友都說這裡的電動三輪車大人真的很欠買, 松果購物為你精選出2021年必買的電動三輪車大人熱門排行推薦,搭配最真實的買家評價,購物好安心! 於 www.pcone.com.tw -

#57.冷汗!烏魯木齊一電動三輪車拉10孩子1大人馬路上跑 - 壹讀

都市消費晨報、亞心網全媒體快訊(記者張夢雨通訊員張成武圖/頭區交警大隊提供)一名三十多歲的女子騎著一輛三輪電動車,在烏魯木齊頭區A十路上晃晃 ... 於 read01.com -

#58.「三輪車 大人用」の検索結果

楽天市場-「三輪車 大人用」331件 人気の商品を価格比較・ランキング・レビュー・口コミで検討できます。ご購入でポイント取得がお得。セール商品・送料無料商品も多数 ... 於 search.rakuten.co.jp -

#59.三輪自転車 大人用の通販・価格比較

電動三輪自転車 三輪自転車 高齢者 自転車 人気 ランキング アシらくドゥー 大人用三輪車 ミムゴ 電動アシスト三輪自転... ¥158,000. お問合わせは☆0120-099-860☆ ... 於 kakaku.com -

#60.一位老人與300名貧困學生

孩子們說,大人不讓他們上。他便又找到大人問,為什麼不讓孩子上學?大人說,種田人 ... 74歲的白芳禮回到天津,重新蹬起了他蹬了大半輩子的三輪車。 於 www-ws.pthg.gov.tw -

#61.叛逆式養老 - 每日頭條

... 看來叛逆一詞越來越不屬於小孩子們令大人們頭疼的一個詞彙了, ... 比如蹬著三輪車週遊世界,沒有吃苦耐勞的精神,誰也不叛逆;比如跳鋼管舞, ... 於 kknews.cc -

#62.四半期構想する兄大人三輪車- eti-easier.org

ドレス矛盾ゴシップ三轮车老年脚踏自行车人力轻便小型代步车脚蹬迷你成人大人单人款_阿里巴巴找货神器; チャーター責任者真鍮Amazon | 大人用三輪車7 ... 於 www.eti-easier.org -

#63.三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 高齢 ...

63663円 三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 高齢者のための低スパンの大人の三輪車の3つの輪の巡洋艦の自転車20インチのトリケの車輪のための ... 於 cisecinc.org -

#64.三輪車 イーモ iimo 折り畳める三輪車 #02 tricycle 買取

大人 が後ろからハンドルを切れる押し棒付き子どもがまだ小さい時は、後ろに付いた押し棒で、ママやパパがハンドルをコントロールできます。 於 www.yamatogokoro.jp -

#65.檔案瑰寶-市容煥新:淘汰三輪換四輪 - 國家發展委員會檔案管理局

車伕拉著承載大人、小孩的三輪車案名:SP農會照片檔號:0041/0021/1 來源機關:行政院新聞局管有機關:國家發展委員會檔案管理局. 「三輪車,跑得快,上面坐個老太太, ... 於 www.archives.gov.tw -

#66.三輪車經銷商 - 新豪億科技有限公司

區域客戶地址電話北區盛興車行宜蘭市民族路137-1號039-327307 海洋自轉車基隆市中正區中正路501號02-24620095 ... 於 www.hy-bike.com -

#67.Yoga Tools 2ペアフラットソフトバレエシューズラテンヨガ ...

... ソフトバレエシューズラテンヨガダンススポーツシューズ(子供&大人用)、靴の ... KHLKHBK大人三輪自転車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 3車輪の大人の三輪車 ... 於 sv.takatori-g.co.jp -

#68.カジュアル キッズギフトサイクリング装飾用1ペアピンクの ...

... 止めラバーハンドルグリップ+女の子バイクストリーマ三輪車ハンドルバータッセル ... サッカーユニフォーム 大人の子供サッカー 2021年ヨーロッパカップベルギー ... 於 shoei-honey.co.jp -

#69.日本一になるチャンスが降ってきた!栄光に向かい三輪車で ...

未来拓く、みうらひらくです。 何事もまず自分でやってみたい派、 · 大人が子どもと一緒に三輪車でガチンコレースを繰り広げるという、極めてアホらしい ... 於 www.hirakuma.com -

#70.ネット通販|サイクルベースあさひ

幼児車 · ジュニアシティ車 · ジュニアスポーツ車 · 一輪車 · 三輪車 · バランスバイク · すべてのキッズサイクル・乗り物. 折りたたみ・ 小径車・BMX. 於 ec.cb-asahi.co.jp -

#71.兒童三輪車,大人可推 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買兒童三輪車,大人可推. 買咗返黎無玩過喺BB車度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#72.三輪自転車 大人用 - Amazon.co.jp

折りたたみ式大人用三輪車20インチ 1スピード 3輪自転車 大人用 三輪自転車 トライク マンパワーペダル 折りたたみ式三輪車 男性女性向けショッピング シティバイク. 於 www.amazon.co.jp -

#73.騎這樣的車出門會被笑嗎? - Mobile01

我有查過市售三輪車,只找到carry all這款是三輪的,可是價錢我覺得有點高,還有其他廠牌有出大人騎的三輪車嗎?(自行車週邊與保養改裝第1頁) 於 www.mobile01.com -

#74.3つの輪の自転車の大人の三輪車の巡洋艦のトライサーと貨物 ...

55166円 三輪自転車 大人三輪車 3輪自転車 三輪バイククルーザー 3つの輪の自転車の大人の三輪車の巡洋艦のトライサーと貨物のバスケットとサドルの ... 於 faperta.upr.ac.id -

#75.獻給大人的三輪車崑山科大「移動建築始」探尋空間想像 - 中央社

獻給大人的三輪車崑山科大「移動建築始」探尋空間想像. (中央社訊息服務20170414 09:29:58)每個人最原始的空間記憶,可能來自於童年時期的一頂露營 ... 於 www.cna.com.tw -

#76.煮意生活:德州冬天的雪 - kks資訊網

人們出門又不能騎三輪車了。 ... 大人們,有大人們的憂慮。 ... 未來的大慾望,違反當下的小人性,是為了成就未來的大人性,這才是自律真正的意義。 於 newskks.com -

#77.[贈送] 大人的三輪車一台 - Mo PTT

物品項目:大人的三輪車一台,建議要整理一下才可以正常騎面交地點:竹中車站附近,組裝後尺寸:186*80*73cm,建議是休旅車以上才裝得下面交時間:假日 ... 於 moptt.tw -

#78.先輩 3輪自転車 3ホイール 大人の三輪車 簡易組立 クルーズ ...

43115円 先輩 3輪自転車 3ホイール 大人の三輪車 簡易組立 クルーズトライク三輪車 大きなバスケット付き 折りたたみトライキアダルト三輪車高齢者3輪 ... 於 www.ogosejidai.ac.jp -

#79.電動 三輪車 大人用 電動アシスト 三輪自転車 シニア ミムゴ ...

... 機能付き3輪自転車だから坂道もらくらく!三輪の安定感があります。。電動 三輪車 大人用 電動アシスト 三輪自転車 シニア ミムゴ アシらくチャーリー MG-TRM20EB. 於 www.aurion.com -

#80.從8個月玩到5歲|法國Globber TRIKE 四合一多功能三輪車(可 ...

是不是想著要從三輪車、滑步車、滑板車、腳踏車中選一個? 我也蠻常被問的,但雖然最後一個 ... 三輪腳踏車坐著大人推. 1Y以上 三輪腳踏車坐著大人推. 於 ababaplanet.com -

#81.三輪車- momo購物網

... 0個月~3個月: 4個月~6個月: 7個月~9個月: 10個月~12個月: 大人: 孩童: 5公斤以下: 5~19公斤: 10~15公斤: 16~20公斤: 21~25公斤: 26~30公斤: 36~40公斤: 46~50公斤 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#82.大人三輪車的價格推薦- 2021年11月| 比價撿便宜

大人三輪車 價格推薦共752筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#83.【烤肉】Holo小劇場#92 騎著三輪車的大人們 - 創作大廳

HOLO的塗鴉#92 騎著三輪車的大人們【常闇永遠/ 姫森璐娜/ 獅白牡丹】 翻譯:Arashi 時間. 於 home.gamer.com.tw -

#84.【MyLife】丹麥三輪車竟也能夠如此時尚! - 創力特

通常當人們提到三輪車,最多在腦裡跳出的大部分都是某些觀光區用來載客,或是少數田間仍用來載物的老鐵馬。不過在北歐丹麥,因為交通和環境允許,加上丹麥人也積極落實 ... 於 tranliter.com -

#85.PuKu 不哭王國–「Happy Ride 三輪車」〜 安全配備+ 多階段 ...

阿龜仔的即興創作– For 「Happy Ride 三輪車」: 18 個月以上輔助,圍欄護身更穩當; 24 個月以上學習,抽離防護練習騎; 36 個月以上獨立,大人 ... 於 betty835153.pixnet.net -

#86.鹿港上綺觀光電動三輪車/四輪車《鹿港古蹟巡禮90分鐘單人 ...

本體驗活動不限人數皆可參與 ,活動不分大人、小孩皆一律價格,參加巡禮皆須預約。 .本活動1人即可出發,每台車最少乘坐2人,如3歲以下小孩可一起搭乘(最多 ... 於 experience.easytravel.com.tw -

#87.る雄弁金属大人三輪車電動

いろいろ惨めな規定贝瑞佳儿童电动车HLW-5188 电动摩托车儿童三轮车男孩可坐大人双人可遥控小孩玩具大号3-6岁【价格图片品牌报价】-苏宁易购亦艾富母婴专营店 ... 於 www.eco-2.jp -

#88.淳益文創三輪車

台灣設計、宜蘭製造用好山、好水、好心情去製造出的文創攤車,注入創意的文創精神專注於製造三輪車、攤車、文創攤車、造型車、手推車、分離式、分離式攤車. 於 cy.yjweb.com.tw -

#89.兒童電動摩托車男孩三輪車充電遙控電動車寶寶童車大號電瓶車 ...

買高仿錶吉米44號~兒童電動摩托車男孩三輪車充電遙控電動車寶寶童車大號電瓶車 ... 特價免運/領券折兒童電動摩托車男孩三輪車可坐大人雙驅充電小孩玩具車女孩帶遙控『. 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#90.三輪腳踏車大人-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

三輪腳踏車大人在-PTT/DCARD討論與高評價商品,提供老人三輪腳踏車、電動三輪腳踏車、二手三輪 ... 永久三輪車老人腳蹬代步人力自行車成年大人輕便拉貨腳踩腳踏單車. 於 feebee.com.tw -

#91.全面特價便... - 準媽媽婦嬰用品(國民旅遊卡特約商店)

多款大人可以在後面控制的三輪車,及12吋~20吋的腳踏車/親子車,全面特價便宜品質好喲,趕快來幫北鼻選一台唷(如來店剛好售出,可為您立即調貨服務),成長必備品喔! 於 www.facebook.com -

#92.兒童電動摩托車三輪車電瓶可坐大人男孩雙人充電帶遙控寶寶 ...

注意事項: 《1》需透過LINE購物前往Yahoo奇摩超級商城於同一瀏覽器中於24小時內結帳,並於訂單成立後過鑑賞期,無取消訂單或退貨行為,30天前後發送點數。 於 buy.line.me -

#93.野原しんのすけ - Wikipedia

野原 しんのすけ(のはら しんのすけ)は、臼井儀人の漫画作品『クレヨンしんちゃん』に登場する ... また、しんのすけの関係者の大人が他の大人にバカにされたとき(自身のために ... 於 ja.wikipedia.org -

#94.成人三輪車批發、促銷價格、產地貨源 - Edoule

大人三輪車 成人三輪車-成人三輪車批發、促銷價格、產地貨源. 我們自詡把產品發展成產業,或是在床上用棉被蓋起來的一個私密空間,pchome,超商取貨2419筆。 於 www.mcoarter.co -

#95.大人三輪車的影片第1集

【大人三輪車】「大人三輪車」#大人三輪車,225集孟加拉街頭親測印度神油, ... 三輪車跑得快,兒童三輪車組裝影片,(学唱)儿歌-三轮车,[快乐宝贝]王老先生有块地+小 ... 於 www.9itube.com -

#96.大人的三輪車 - 生活市集

大人 的三輪車大家都在生活市集買!熱銷大人的三輪車排行大整理,以及松葉蟹和花蟹。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 m.buy123.com.tw -

#97.大人三轮车-新人首单立减十元-2021年11月|淘宝海外 - Taobao

去哪儿购买大人三轮车?当然来淘宝海外,淘宝当前有432件大人三轮车相关的商品在售,其中按品牌划分,有Phoenix/凤凰43件、NUKied/纽奇21件、FOREVER/永久129件、乐美 ... 於 www.taobao.com