壓克力雷雕價格的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦ÉlisabethCouturier寫的 當代攝影的冒險:不拍安全照片!看這勇敢實驗、大膽創造的30多年,為你的影像才華找到出口 和Pen編輯部的 就是喜歡!草間彌生。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雷雕壓克力夜燈|丫兔到處趣|APEX 6090L PLUS 雷射雕刻切割機也說明:

這兩本書分別來自原點 和臉譜所出版 。

最後網站壓克力製品-台灣黃頁詢價平台則補充:【詳細內容】. 壓克力加工:雷射雕刻、CNC鑽铣. ,立體字、雷雕、切割. 、拋光、磨角、導斜邊、鑽孔. 壓克力訂製品:廣告招牌、展示架、海報夾、摸彩箱、水族箱、模型 ...

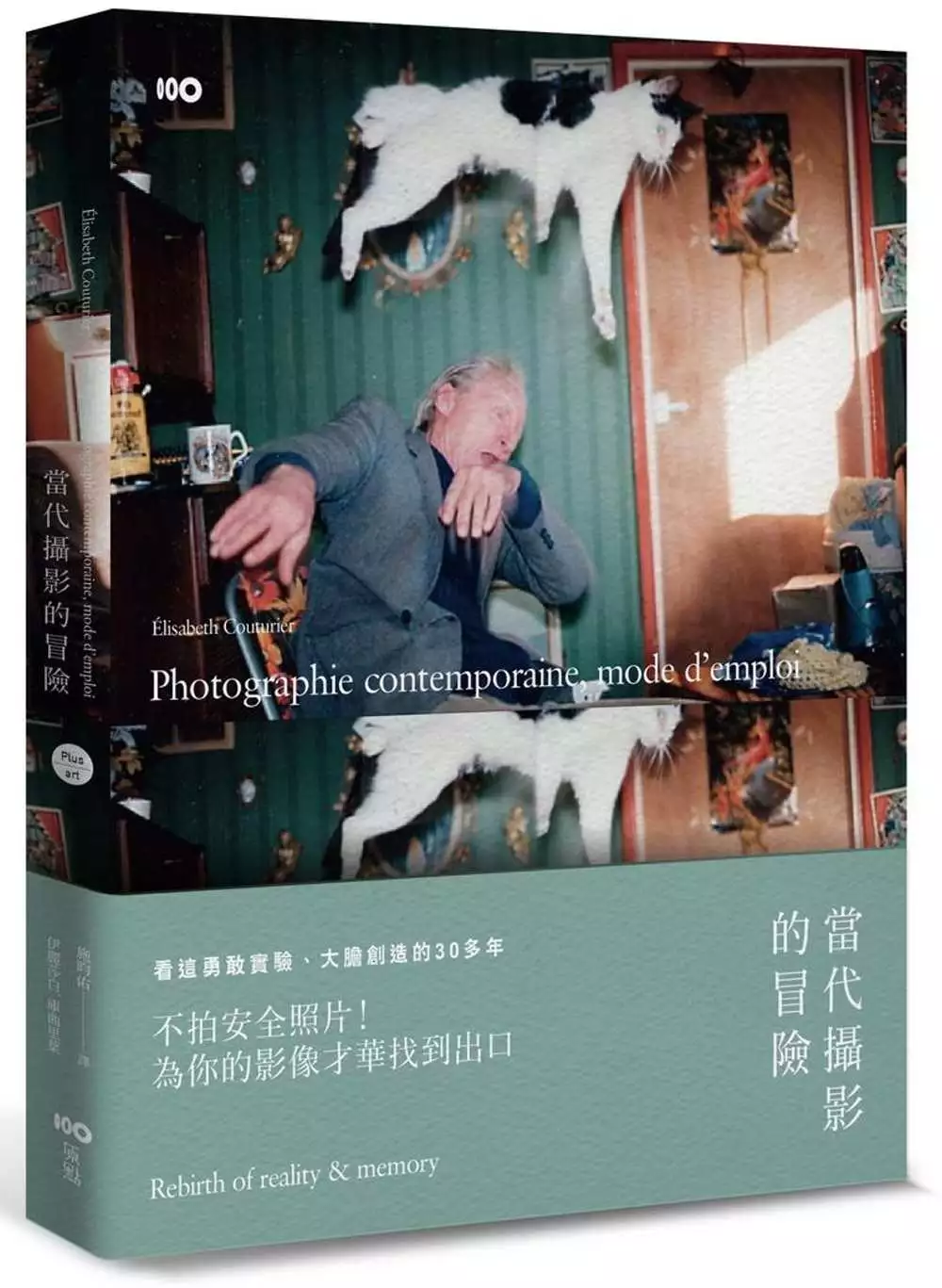

當代攝影的冒險:不拍安全照片!看這勇敢實驗、大膽創造的30多年,為你的影像才華找到出口

為了解決壓克力雷雕價格 的問題,作者ÉlisabethCouturier 這樣論述:

攝影發明近200年,不再拍安全照片! 看這勇敢實驗、大膽創造的30多年 當代攝影,變了什麼?什麼變了? ◎台灣版獨家封面,英國攝影家Richard Billingham正式授權,影像出自他拍攝酗酒老爸與刺青老媽的系列代表作 ◎數位時代,重新界定──時間、尺幅、真實、序列、故事,告訴你當代攝影,到底變了什麼? ◎看見全球精采之作,認識北歐、美國、英國、非洲、德國、法國、中國的當代攝影風景 ◎從肖像、裸體、靜物、風景、彩色/黑白等類型,看懂當代的勇敢顛覆與大膽實驗 ◎反思報導攝影、商業廣告、時尚攝影,提出網路與數位時代的新觀點 ◎收錄貝克夫婦、葛斯基等30位名家及關鍵

攝影集介紹、當代攝影知識、關鍵詞及大事紀 「我不認為我可以透過別人的眼睛看見世界,但我可以捕捉一種態度,或是一種樣貌。」──辛蒂.雪曼 【沒有事先公告,沒有生活巨變,沒有革命宣言】 是什麼變了?讓當代攝影和傳統攝影畫上分水嶺;攝影是記憶的圈套,是一面反映過去的明鏡?人類命運的預言?從永恆偷走的百分之一秒?抑或死亡的現代化身? 爲什麼攝影家不再力求中立,開始建構複雜的故事線?為什麼當代攝影,沒有攝影家貝克夫婦,就不會是今天的樣貌? Andreas Gursky的巨幅作品有何特色,為何收藏價格不斷翻新,成為拍賣市場的明星?早在30年前,Cindy Sherman就懂得

自拍魅力,奠定自拍肖像女教主的地位?Larry Clark如何透過記錄吸毒成癮的青少年,型塑傳奇地位,吸引死忠粉絲?Thomas Demand為何是惡作劇的影像大師?Nan Goldin自陳,我攝影,因為思念許多人,姐姐的自殺如何開啓了她攝影的契機?Paul Graham如何在世界奔波,逐步建構出他帶著歷史與詩意的經典「隨拍美學」?Martin Parr有何等異於常人的文化觀察,堪稱當代攝影的嘲諷大師? 1980年代開始,攝影被大翻轉,舊有的分類方式,諸如家庭隨拍、紀實攝影、報導攝影遭到激烈的挑戰。同時,又深受當代藝術的啟發,過去半個世紀,當代攝影猶如一場冒險遊戲,在世界各地陸續崛起,以

各種爆炸性的風格、美學、觀念衝擊人心。當代攝影家著重的不只有攝影技法,所謂拍出一張「好」照片的「傳統美學」框架,早已是落時的想法。要突破,就得顛覆過去,他們所追求的是如何透過攝影,表達自我的世界觀。 實驗、觀念、異議、跨媒材、解構、異議…… 【用大膽、個性化、超越當代的視覺,看見不一樣的世界】 攝影不再只有構圖、光線、快門擊發,亦或是凝結瞬間的複印美學等簡單表現,而是積極開發──影像創新、複合媒材、特殊裝置、藝術行動……,近50年來,許多充滿天份的藝術家,陸續為這門相對年輕的藝術形式注入新血,為當代攝影注入一股全新能量,並在各大藝術拍賣市場上締造高成交價。 《當代攝影的

冒險》透過各種有趣的命題,闡述當代攝影之道,描繪了當代攝影的豐富景象,洞悉攝影從1960年之後爆炸性發展的主因,檢視不同風格、技術和創作方式,並為當代攝影的社會角色,提出了一個更深刻的理解。書中除了規劃「10個主要的當代攝影概念」、「20個當代攝影的時間脈絡」、「30位當代最重要的攝影家」外,更有攝影者想學習、瞭解、理解、比較想法、並且深入討論緣起、創新、類型、手法、代表影像及國際風景。 【看當代攝影名家,怎麼說!】 「到了最後,我有興趣的事情,並不是去創造真實,而是真實自身。儘管很多東西看起來不該在這個地方出現。這些照片是完美的人造品。」——安得列斯.葛斯基(Andreas Gurs

ky) 「我在時尚攝影中看夠虛假的的臉龐、裸體、私人生活和風景了,我的感傷之旅系列和他們完全不同。這就是我的宣言。」——荒木經惟(Nobuyoshi Araki) 「讓我們感興趣的物件,都不是帶著美學意識創造的……他們的外表形式上有很大差異,我們利用攝影作為工具,試圖去分類並設定比較他們之間的形式。」——貝克夫婦(Bernd and Hilla Becher) 「事實上,青少年是生命中唯一真實的時刻。」——里斯.薩法提(Lise Sarfati) 「我的作品大多是關於記憶。」——南.高丁(Nan Goldin) 「攝影顯示了位在權利關係內或外可見的事實和信號。」—

—尚–路克.莫林(Jean-Luc Moulene) 「我環顧四周,觀看我的同伴在做的事情,並且問我自己『我和正在發生的事情有什麼關係?』我發現當代生活有一個巨大的扭曲。」——馬丁.帕爾(Martin Parr) 「我不認為我可以透過別人的眼睛看見世界,但我可以捕捉一種態度,或是一種樣貌,讓人們覺得我做得到。我欣賞人們為何選擇他們自己的樣貌,但我無法知道他們的真實經驗。」——辛蒂.雪曼(Cindy Sherman) 「對我來說,我本質上的模範依舊是畫家,一個所需的工具和媒材都在手上的工匠,從頭到尾都知道該怎麼創造他正在面對的物件。對攝影來說,這幾乎是可能做到的。」——傑夫.沃

爾(Jeff Wall) 「最讓我震驚的事情是,美國文化似乎都指向青少年,但又不直接討論。對我來說很重要的事情是,青少年看我的電影,可以看見自己。」——賴瑞.克拉克(Larry Clark) 「我試著永不滿足,這樣的話我就會持續挑戰我的精神。」——杉本博司(Hiroshi Sugimoto) 作者簡介 伊麗莎白.庫曲里葉(Élisabeth Couturier) 記者、藝評家以及電視的藝術節目製作人。她固定為《相伴巴黎》(Paris Match)供稿超過十五年時間,文章散見於不同報章雜誌,其中包含《藝術新聞》(Art Press)等專業刊物。她每個星期也在「法國文化」電台

有一個討論當代藝術的節目。她也是「當代」書系的總編輯,目前出版有《產品設計,怎麼回事?》(Talk About Design, 2010)、《當代建築的靈光》(Talk About Contemporary Architecture, 2011)、《當代舞蹈的心跳》(Talk About Contemporary Dance, 2011)以及《當代花園的奇境》(Talk About Garden, 2012)。 譯者簡介 施昀佑 台大歷史系(2007),芝加哥藝術學院雕塑MFA(2014),譯有《攝影的精神》、《攝影師之魂》。 www.shihyunyu.com shihy

[email protected] CONTENTS 前言 1、什麼是當代攝影? 如何辨識當代攝影? 何時開始的? 一種內在的狀態? 值得學習的範例 2、當代攝影:什麼變了? 和時間的新關係 新的習作 排序,條列,分類 「非地方」的概念 訴說故事 3、從北到南 遙遠的北方––––斯堪地那維亞半島的當代攝影風景 遠離非洲––––非洲的當代攝影風景 冷冽大不列顛——英國的當代攝影風景 日耳曼的意志——德國的當代攝影風景 美式華麗——美國的當代攝影風景 法式格調——法國的當代攝影風景 中國進場——中國的當代攝影風景 溫哥華幫——加拿大的當代攝影風景 4、如果你喜歡…… 肖像 裸體 城

市 靜物 風景 繪畫的壯麗 彩色照片 黑白照 5、聚焦在…… 廣告中的攝影 時尚攝影 報導攝影 6、當代攝影關鍵字 攝影書 攝影蒙太奇 實物投影 快照亭 變形 攝影絹版印 7、當代攝影大事紀 8、30當代攝影家 荒木經惟 貝克夫婦 維拉里.柏林 穆罕默德.布洛伊薩 賴瑞.克拉克 湯瑪斯.迪曼 雷門.迪帕東 里內克.德克斯塔 大衛.高布萊特 南.高丁 保羅.葛拉翰 安得列斯.葛斯基 堪帝達.侯佛爾 威廉.克萊茵 梁思聰 波里斯.米凱洛夫 山圖.摩佛肯 尚–路克.莫林 馬丁.帕爾 皮耶里與吉列斯 米蓋爾.里歐.布蘭科 蘇菲.里斯特修伯 里斯.薩法提8 安德列斯.塞拉諾 辛蒂.雪曼 馬立

克.昔迪比 湯馬斯.史特斯 杉本博司 傑夫.沃爾 張曉 8、附錄 攝影小知識 參考書目 何處看攝影 人名索引 圖片出處 INTRODUCTION 前言 我常捫心自問,我長久的熱情究竟從何而來?什麼樣的啓蒙,點燃了我對當代攝影的熱情? 是的,我清楚記得自己還是青少年時,我在臥室牆上貼滿了從《Elle》或《Vogue》雜誌剪下的時尚攝影的照片。那些我所精心挑選的照片,上頭還有理查.艾維東( Richard Avedon)、蓋.伯丁(Guy Bourdin)、威廉.克萊茵(William Klein)、塞吉.路丁(Serge Lutens)、莎拉.曼(Sarah Mann)、尚洛

普.昔耶夫(Jeanloup Sieff)等人的簽名。我也還記得,當我還只是藝術學院學生時,我總是在圖書館隨意翻閱《Interview》(訪談)、《攝影》(Photo)、《GEO》、《生活》(Life)、《相伴巴黎》(Paris Match)等雜誌,享受著那樣愜意的時光。隨著時間推移,進入80年代,作為一個剛出道的菜鳥藝評,我開始用新的視角觀看攝影。由於「錄像藝術」早幾年伴隨著藝術宣言和國際展覽先進入市場,在那時候,攝影才可以更名正言順地進入當代藝術市場,或至少說,人們開始謹慎地對待它了。 當然,在那之前,我也曾看過那些70年代前衛派先鋒們誇張行為藝術的黑白照,尤其是克里斯.波登(Chr

is Burden),他曾為了測試自己的勇氣(以及能力極限),站在離助理20英尺的地方,請助理朝他的手臂開槍,也曾將自己禁閉在學生置物櫃中五天。但我看這系列照片時,我注意的是他比極端更極端的行為,而並不關心他(普通)的影像品質。後來,有一群專注於地景藝術的藝術家,在自然環境中進行了壯闊的、充滿野心的創作計畫。特別是克勞德夫婦(Christo and Jeanne-Claude),他們兩人在邁阿密貝斯坎灣(Biscayne Bay),沿著島嶼邊緣放置了一整圈的粉紅色塑膠。還有羅伯.史密森(Robert Smithson),在猶他州的沙漠裡,放置一座1,500英尺(460公尺)長,15英尺(4.6

公尺)寬的石頭,取名為《螺旋堤防》(Spiral Jetty)。這些精心製作的照片選擇了彩色底片、在裝置原址拍攝、不受限於任何既有的攝影常規,最終在追求創新的藝術世界中得到了它的一席之地。 然而,以上這些挑戰都還不夠激進。一直到貝克夫婦(Hilla and Bernd Becher)他們帶著簡單的概念,嚴謹的科學態度拍攝魯爾河畔的鼓風爐照片,並將它們視為一系列雕塑作品時,才成為真正的轉捩點。在我為《藝術新聞》(ArtPress)撰寫辛蒂.雪曼(Cindy Sherman)系列作品《無題電影劇照》(Untitled Film Stills)的文章時,更感受到在藝術家挪用媒介的發展史上,正進

行著重要轉變——雪曼這系列小巧的黑白照開啓了新的篇章。她對於在鏡頭前扮裝的熱情,並非源自對分類的衝動,她在《無題電影劇照》中的每張照片,除了做為她短暫行為的記錄之外,都猶如一場惡作劇;表面上,照片看起來像是電影拍攝時的側拍,但根本沒有這些電影場景。這些照片破除了影像可證明真實這樣的神話,帶著觀眾進入了全然想像的敘事中。後來,相同的感受衝擊著我,在我探索傑夫.沃爾(Jeff Wall)的燈箱系列,以及尚–馬克.布斯塔曼特(Jean-Marc Bustamante)首件攝影劇畫作品時,發現他們的作品「在牆上」展現的力量和繪畫相比毫不遜色。此時,我看見某種全新的事物正在起步。 然後杜塞朵夫學派

(Dusseldorf School)出現了,並且蔚為風潮。安得列斯.葛斯基(Andreas Gursky)的全景視野,湯瑪斯.魯夫(Thomas Ruff)猶如強迫症般的肖像照系列,湯瑪斯.迪曼(Thomas Demand)看似真實的室內空間,與堪帝達.侯佛爾(Candida H間,與堪)偌大的圖書館,都鞏固了攝影的地位,成為優勢的前衛媒體。另外,羅伯特.梅波索普(Robert Mapplethorpe)的男性裸體,理查.普林斯(Richard Prince)視覺上顛覆的手法,與安德列斯.塞拉諾(Andres Serrano)著名的血與尿,這些爭議議題也在當代攝影中扮演重要角色, 於是

,從最初的行為藝術開始,到後來承接了極簡主義與概念藝術的理念,超過四十年的時間,攝影已發展成當今創作世界中,最迷人有趣的現象之一。攝影促成了形象(figure)的再興,但與過去明顯不同的是,攝影所代表的實驗、多元,與現代的「精神」,都同樣注入了新聞攝影、時尚攝影與商業攝影。不同「學派」相繼出現,除此之外,拜全球化所賜,人們亦開始關注過去較為陌生的區域,如非洲、北歐、中國等地的攝影。 我看著當代攝影一路的發展,至今是如此蓬勃。它再一次說明了藝術自我革新的強大動能;當有才華的視覺藝術家使用這個媒介時,使攝影宛若新生。然而我們應該了解以下這點:許多藝術家在致力於創新時,會先沉浸在傳統攝影史中,

去發掘前輩們值得欽佩之處,以及當中值得追隨的典範。而我,也遵循這條道路。在這本書中將呈現給讀者的,正是這場充滿崎嶇轉折的攝影探險之旅。 CH1 什麼是當代攝影?【如何辨識當代攝影?】 也許你的印象還停留在攝影就是一系列標準尺寸的黑白照片,那你就大錯特錯了。 從1980年代開始,一切事物都已經被翻轉。那些老字號的分類方式諸如家庭隨拍、紀實攝影以及報導攝影都已經遭到激烈的挑戰。為什麼?因為先鋒派藝術家現在將攝影(正式來說是達蓋爾〔Daguerre〕在1839年發明)當作一種媒材,就像是繪畫或是錄像。曾經,攝影的格式來自商業規格(例如「Click, Clack, Kodak」的柯達隨手拍),但這些

可複製的影像現在則是以各種形狀和尺寸現身。得利於新的影像拍攝、擷取、後製和印刷技術,美術館和藝廊得到新的自由,那些合宜中庸的比例,和傳統的尺寸已經是過去式了。 ◎巨幅作品的懾人細節 曾經,攝影受限於一種僵化的呈現方式,在壓克力(水晶裱)或玻璃面、加框與否之間選擇,但現在,一件作品一旦完成後,加上簽名和限定版數,總會以全新的型態現身藝術世界並尋求最大的視覺效果,並且能在任何大型繪畫或壁畫旁卓然而立。 舉例來說,英國藝術家漢納.柯林斯(Hannah Collins)將超過兩公尺高、五公尺寬的城市影像懸掛牆面,這樣尺幅的改變直接全面衝擊觀者:四色印刷和懾人的細節,當代攝影幾乎能和電影比肩而立了。除了

柯林斯之外,還有安得列斯.葛斯基(Andreas Gursky)巨大而全面的香港股票交易市影像、呂克.德洛荷(Luc Delohoye)的戰爭寬幅影像、派翠克.托索尼(Patrick Tosoni)讓人暈眩的「頂上」攝影,拍攝了放置在頭蓋骨上的毛髮。這些巨幅尺寸的作品通常以雙連作或三連作的方式呈現,清晰而響亮地指涉與傳統繪畫藝術的關係。同時,諸如佛羅倫斯.切佛里爾(Florence Chevollier)、大衛.高布萊特(David Goldblatt)和維特.伯金(Victor Burgin)的作品,都明確地試圖與中世紀的祭壇繪畫(Alterpiece)對話。 ◎結合文字與影像的拼貼視覺 更

進一步的革新則是當代攝影對作品強度的要求:加拿大藝術家傑夫.沃爾(Jeff Wall)的燈箱或是日本藝術家森.万里子(Mariki Mori)表現出毫不遜於廣告的魅惑。當然也還有巴巴拉.克魯格(Barbara Kruger)的巨幅攝影拼貼,綜合影像和文字,對著路過的人們高談闊論。

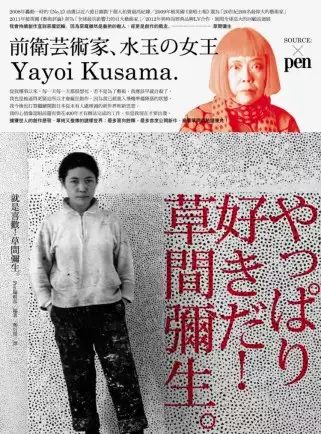

就是喜歡!草間彌生。

為了解決壓克力雷雕價格 的問題,作者Pen編輯部 這樣論述:

“我把最高的想像力,放進我的藝術裡。我是前衛藝術家──草間彌生Yayoi Kusama。” 擄獲世人的藝術創作歷程,單純又複雜的謎樣世界; 最多面向的詮釋,最多首度公開的新作; 華文世界第一本草間彌生作品集,全球獨一無二的中英對照版; 平面設計師王志弘規劃設計,窺看國寶級大師圓點教母的絕讚視角。 不同時期的經典作品+從未公開的新作+世界知名人士的剖析讚嘆=就是喜歡!草間彌生。 ◎不同時期、各種媒材、多種表述形式,草間彌生首次盛大而驚艷的紙上作品展。 ◎透過150幅系列作品與專家賞析,深入草間大師的內在世界與創作歷程,解開她無可匹敵的魅力所在。 ◎傾聽音樂家、作家、

工業設計師、藝術評論家、國際策展人、收藏家等細數他們眼中的草間彌生。 全世界都迷上了這位藝術家。她的名字叫草間彌生。她於1957年前往美國,以獨特的「網眼」繪畫、裸體乍現驚動世人,是少數率先獲得國際認可的日本藝術家。她透過鮮明反覆的「圓點」視覺體驗獲得了永恆,甚至足以建立自己壯麗的宇宙。她裹著名為藝術的虹彩面紗,隨著年齡增長力量越來越強。迸發的力量經常以煽情的樣貌讓同時代的人感到驚訝。 本書描述的就是草間彌生奔流在藝術史當中的生命歷程,像動脈般火紅,以及音樂家(土反)本龍一、時尚隨筆作家芙蘭索瓦.莫雷香、工業設計師吉岡德仁、平面設計師佐藤卓等世界知名藝術工作者眼中的草間彌生。透過大量豐

富的作品,細細剖析草間擄獲世界的藝術創作歷程、贏得世界認同的理由,揭開「圓點」當中蘊含的意義,分析草間和強迫症相抗衡增殖創新手法的「軟雕塑」,令世人嘆為觀止掀起風潮成為時代標誌的乍現活動,將日常環境瞬間變幻成異世界的立體藝術,以及她極愛的能展現生與死、現實與虛構的「鏡面」媒材,此外還呈現了草間在時裝設計、拼貼藝術、文學創作上的才情與成果。 這位被英國《Art Review》評為「全球最具影響力的百大藝術家」、《泰晤士報》選為「20世紀200名最偉大的藝術家」,並以6億日圓創下個人拍賣最高紀錄,超越大藝術家路易斯.布爾喬亞(Louise Bourgeois)成為在世女畫家畫作最高紀錄保持者的

草間大師,在書末的獨白中為自己的創作人生做了最好的註腳: 若不是為了藝術,我應該早就自殺了。 從我開始懂事以來,每一天每一天都很想死。這是因為死期將至開始準備降落。 我也是被逼得更緊迫所以才會瘋狂創作,因為我已經進入飛機準備降落的狀態。 著陸的時候就代表死亡。我今後也打算繼續開創日本從未有人處理過的新世界和新思想。 我的心情像是眼前還有要花四百年才有辦法完成的工作,但是我現在才要出發。 草間彌生│Yayoi Kusama│1929年3月22日~│圓點(polka dot)的創造者,日本國寶級藝術家,被英國《泰晤士報》選為「20世紀200名最偉大的藝術家之一」,曾獲頒美國終

生成就獎、法國藝術及文學騎士勳章等殊榮,作品不斷在世界各地展出,並被近百所美術館典藏。 10歲即立志當藝術家的草間,從小為幻覺所苦,不斷反覆繪製圓點,是為了讓自己從恐懼中解放出來。她從沒想到自我消融的原點,會成為她征服世界的秘密武器。在母親反對、日本保守風氣的禁錮下,草間一心想逃脫至美國發展,1957年,終於在畫家歐姬芙的激勵下隻身前往。隔年在紐約以白色巨幅的「無限的網」系列作造成轟動,而裸身趴在網點前的影像成為她永存人心的標記。五十年後,《No.2》這幅油畫,在佳士得拍賣中心以近6億日圓賣出,創下她作品最高價的歷史。 草間以「我是前衛藝術家」自稱,思想作風比開放的西方更開放,總是走在

潮流之前,開風氣之先。因父親浪蕩成性,草間自小對性產生厭惡與恐懼,陽具凸起的軟雕塑是她對性的抗議和治療,而令世人嘆為觀止的乍現活動,則成為反戰反體制的象徵。離經判道的草間,在六○年代嬉皮文化風起雲湧之際,儼然是眾人眼中的「嬉皮女王」。她同時也是極簡藝術和普普藝術的先趨。 在西方藝壇闖蕩成名後,草間於1973年回到日本,自願住進精神療養院治療,並在附近的工作室專心創作至今。從二次元到三次元,從平面、雕塑到裝置藝術,草間藝術的寬廣無人所及,而她與生俱來的才情,也在文學創作上展現無遺。草間寫小說也創作詩,1978年,她以小說《曼哈頓自殺未遂慣行犯》在文壇初試啼聲,五年後就以第二部作品《克里斯多夫

男娼窟》拿下第十屆野性時代新人文學獎,2002年出版第一本自傳《無限的網》,至今已有二十餘部作品。 1990年代起,她進入商業藝術領域,把圓點帶入時尚、家居、玩具、生活用品中,Audi奧迪汽車百年紀念展時,雙方讓當代藝術和汽車工藝做了完美的結合。2012年可謂全球草間年,大阪、馬德里、巴黎、倫敦、一路到紐約,都瘋狂地展開圓點的狂歡派對。法國時尚領導品牌LOUIS VUITTON與草間合作,除了贊助她的回顧展,她的經典作品也躍上系列商品,還延伸到五大陸四百多個點的櫥窗裡,甚至在倫敦Selfridges百貨正門上方高掛四尺高的草間塑像,吸引全球目光。 奇幻圓點,草間彌生為自己也為世人創造了

一個單純又複雜的謎樣世界。 作者簡介 Pen 編輯部 日本知名設計藝文雜誌,《pen》強調設計即生活,關注的議題卻不局限於設計,還延伸至建築、藝術、流行、時尚、文學、生活、旅遊、美食、科普……等多元領域。用全新的美學和觀點,探索生活中的新奇事物,帶給讀者全新的創造力和知識力,打造創新的生活風格,是《pen》的精神與特色。 選書.設計 ∕王志弘 一九七五年生於台北。一九九五年復興商工廣告設計科(補校)畢業,二○○○年成立個人工作室,並先後於二○○八年、二○一二年與出版社合作,自創INSIGHT、SOURCE書系,以設計、藝術為主題,引介如佐藤可士和、荒木經惟、原研哉、草間彌生、橫尾忠則

等人之著作。設計作品曾六度獲台北國際書展金蝶獎之金獎、香港HKDA Design Awards葛西薰評審獎與銀獎,並入選東京TDC。 譯者簡介 鄭衍偉 英日譯者、劇場編導、策展企劃、文字創作者。近年著力於次文化跨界藝術相關翻譯,參與蘆川羊子、天野喜孝、村田蓮爾、草間彌生、橫尾忠則等人之翻譯。於中港台媒體發表文藝、動漫、設計、劇場、綠色游擊領域之撰文、翻譯、創作,並與朱宗慶打擊樂團、國光劇團等表演團體合作於國家戲劇院搬演劇場作品。並參與台灣文學館、鳳甲美術館、台北國際書展、台灣歷史博物館等活動展演策劃。曾獲台灣文學獎劇本創作首獎、台北文學獎散文獎。譯作有《邊走邊想:安藤忠雄永不落幕的建築人生

》、《無限的網:草間彌生自傳》、《寄物櫃的嬰孩》等等。

想知道壓克力雷雕價格更多一定要看下面主題

壓克力雷雕價格的網路口碑排行榜

-

#1.3d壓克力雷射內雕- 商品搜尋- 金鴻榮

雷射雕刻 台南與高雄雷射雕刻,金屬雷射雕刻代工就要找金鴻榮,我們是專業雷射代工廠商,特專研雷射雕刻代工,金鴻榮提供高性能的Nd-YAG ... 商品搜尋 3d壓克力雷射內雕. 於 www.waterbird.com.tw -

#2.雕刻-【多邊造型】12X5cm 厚2cm - 搜點子客製化

價格 :699 元 · 個性化的雷射影像壓克力雕刻,刻畫出記憶的畫面,快來將它刻畫記錄下來吧! · 大量紀念品,畢業紀念禮、球隊紀念禮、團體紀念禮等等,都能為您量身訂製,以 ... 於 www.soqo.com.tw -

#4.壓克力製品-台灣黃頁詢價平台

【詳細內容】. 壓克力加工:雷射雕刻、CNC鑽铣. ,立體字、雷雕、切割. 、拋光、磨角、導斜邊、鑽孔. 壓克力訂製品:廣告招牌、展示架、海報夾、摸彩箱、水族箱、模型 ... 於 www.web66.com.tw -

#5.金金實業社-壓克力雷射雕刻獎牌JD-865

網路價:1450。 折扣價:940。 S:寬12 X 高19 ... 於 29565511.com -

#6.雷射雕刻吊飾, 手作設計, 手作商品在旋轉拍賣

在台北市(Taipei),Taiwan 購買雷射雕刻吊飾. ... 公分、高19公分材質/ 英格蘭毛線壓克力Acrylic 100% 售價:$380 #鉤織手作#森林系#編み物バッグ. 於 tw.carousell.com -

#7.LEXUS NX

LEXUS寓關懷於創新汽車工藝,致力為您生活的每一個片刻創造驚喜。重新定義豪華,傲視車壇。擁有LEXUS,至臻完美人生! 於 www.lexus.com.tw -

#8.高雄雷射雕刻客製高雄仁武壓克力切割價格加工廠推薦高雄台南 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 k57wf5b85004.pixnet.net -

#9.CNC雕刻機- 壓克力板購買常識 - 隨意窩

壓克力 板購買常識近年來國產壓克力板材由於品質較穩定、價格合理,已得到國內壓克力力工藝行業認可,市場銷量猛增。但是目前零售價下的壓克力板材全部是二次回收料澆鑄 ... 於 blog.xuite.net -

#10.運用廣泛的雷射雕刻技術!各大行業範例介紹給你!

1.1 雷射切割機; 1.2 雷射打標機. 2 三大材質雷雕上的差異! 2.1 1. 金屬類雷射雕刻機; 2.2 2. 壓克力雷射雕刻機; 2.3 3. 木板密集板雷射雕刻機. 於 www.yistw.com -

#11.MUPi暮品文創– 高雄雷射雕刻推薦、客製化壓克力、文創商品 ...

高雄最專業的雷射雕刻公司,提供雷射雕刻代工服務、木製招牌設計、木製紀念品、客製化壓克力、木製菜單雕刻、客製化木盒、文創商品設計、立體字切割、木牌雕刻。 於 mupiwood.com -

#12.雷射雕刻

雷射雕刻壓克力 -特殊造型切割/米奇雷射雕刻壓克力 ; 米奇雷射雕刻壓克力 序號#2426, 15.5 x 13.0 cm 厚2.0 cm 點閱: 1955 推薦: 103 價格: 1299 ... 於 www.b2b4c.net -

#13.高雄雷雕服務高雄鳳山雷雕價格客製化推薦高雄中二壓克力

如有雷射代工服務, 雷射代工, 雷射服務等相關問題,請參考下列服務內容服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工 ... 於 t62ezxrf98066.pixnet.net -

#14.壓克力雷射切割價格的推薦與評價 - 連鎖量販網紅推薦指南

我司主營壓克力製品設計、製造、量產...等服務,並為知名手工具零售商之加工廠,有雷射切割、CNC等專業加工設備,請大家多指教。 產品設計/ 製造批發/ 收圖施工/ 零售 ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#15.高雄左營雷射切割代工廠推薦高雄左營木製雕刻代工廠 ... - 痞客邦

高雄左營雷射切割代工廠推薦高雄左營木製雕刻代工廠推薦高雄壓克力雷雕價格 ... 服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標, ... 於 s68dkdc79468.pixnet.net -

#16.壓克力切割 - 佳興國際科技有限公司

我們也歡迎客戶與我們討論各式的設計,期待呈現出符合客戶需求的壓克力作品;也可以另外了解壓克力雷射雕刻的作品,或到壓克力雷射切割線上詢價提出需求。 佳興國際科技 ... 於 www.chiahsinglaser.com.tw -

#17.高雄楠梓雷雕價格加工廠推薦高雄壓克力板客製高雄刻LOGO代工

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 w86fd9t55836.pixnet.net -

#18.雷射切割協助單位

飛瑞翔雷射雕刻切割. (02)8521-3301; 新北市新莊區化成路389巷36號; http://www.flashlaser.tw/contact.html; [email protected]. 福華明壓克力切割. 於 openlabtaipei.hackpad.tw -

#19.壓克力製品 - 宏僑木匾

宏僑木匾、雷射雕刻Mubian Laser Engraving · 關於宏僑 · 木質雕刻 · 壓克力製品 · 金屬雕刻 · 禮品雕刻 · 特殊材質雕刻 · 廣告輸出 · 門市據點 ... 於 www.mubian.com.tw -

#20.鴻昌廣告企業社-桃園中壢壓克力|雷射切割|標示牌|電腦割字 ...

鴻昌廣告企業社本公司成立於民國85年,並購置CNC雕刻機、於同業代工以專業技術工廠直營、生產製造、雕刻、字模、立體字等,壓克力板批發、零售、加工、圓管、圓棒、 ... 於 www.hcad.com.tw -

#21.汽势新车:开年最贵车型预售209万元起步名字带虎还加长那种

起步200万起的价格开创了开年最贵车型的纪录,名字带虎还是加长那种。 2月16日开启预售的精工奢华全新一代路虎揽胜,集极简美学、静谧座舱及至臻驾乘感受 ... 於 auto.ifeng.com -

#22.雕刻工艺栩栩如生,形成了中国独有的发簪文化 - 年轮网

例如这只制作在明朝的镶宝石蝶恋花金簪,它的克重比较高,金子连同宝石的 ... 钻石价格按照4C分级,不同的颜色,净度,切工,克拉重量都会影响钻石的 ... 於 freedsnews.org -

#23.高雄壓克力雷切價格高雄仁武企業禮品客製化代工廠推薦高雄壓 ...

如有雷射代工服務, 雷射代工, 雷射服務等相關問題,請參考下列服務內容服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工 ... 於 t99jiujtw40403.pixnet.net -

#24.QUICKLASER 坤記雷射雕刻切割加工 - SHOP2000

坤記雷射雕刻加工廠從事各種材質之雕刻代工,產品包含Nd:YAG金屬、CO2非金屬 ... 樂器等)雷射切割包含壓克力,波麗,木材,皮革,皮件,塑膠片等非金屬 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#25.高雄雷雕價格加工廠推薦高雄苓雅雷雕代工廠推薦高雄壓克力燈板

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家 ... 於 d4jw7f83852835.pixnet.net -

#26.高雄壓克力雷雕價格高雄仁武雷射加工廠推薦高雄不銹鋼刻字 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 y9rpt6fj17630.pixnet.net -

#27.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

娛樂品牌野獸國推出全新熊大系列週邊商品「BROWN & FRIENDS 系列精裝麻將組」, 將熊大超可愛的表情精雕至牌背上,結合可愛角色元素及字體展現出牌面花色紋理, 牌尺、 ... 於 www.eslite.com -

#28.高雄蜂鳥雷雕機官網高雄壓克力裁切高雄雷雕切割 - 黃鈺宇的 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求 ... 於 k57wjhj74367.pixnet.net -

#29.偉登壓克力訂製雷射雕刻壓克力製品加工

(04)2452-1618客製化訂製壓克力燈箱,壓克力展示架,雷射雕刻CNC,立體雕刻水晶字,壓克力儀器面板,雷射切割,壓克力造型道具,標示牌,指示牌,壓克力DM架,化妝架,筆架,壓克 ... 於 www.woeideng.com.tw -

#30.高雄楠梓壓克力加工價格代工廠推薦高雄雷射加工廠推薦高雄雷 ...

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家 ... 於 j86uhwwn49358.pixnet.net -

#31.3D壓克力內雕,3D acrylic,3D內雕,壓克力3D內雕代工 - 永幀實業 ...

此項產品非個製化商品,無法內雕人像照片也無個製,緊接受公司行號來料內雕, 請先發郵件來告知尺寸、圖形、數量以便報價。 壓克力3D內雕 本公司僅作2D/3D雷射 ... 於 www.yongjenn.com.tw -

#32.壓克力雷射切割價目表 - 瓏華廣告工程

專業大圖輸出、DM、名片設計印刷、雷射切割、電腦割字、壓克力零售、LED招牌、。 新建大樓招牌工程、客製化門牌、不銹鋼樓層牌、不銹鋼鍍鈦招牌、工地告示 ... 於 www.l-hua.com.tw -

#33.安阳生产别墅铜楼梯护栏_佛山市新特金属制品有限公司

逊克铜板雕刻楼梯护栏价格多少钱一米? 铜雕刻护栏效果图别墅楼梯铜护栏安装实例楼梯在建筑中不仅是解决楼层间垂直交通的功能部件,而且还可以利用 ... 於 goldmm.b2b168.ex1.http.80.ipv6.jiangmen.gov.cn -

#34.雷雕壓克力- 優惠推薦- 2022年1月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到18筆雷雕壓克力商品,其中包含了原創設計良品,居家、家具與園藝,手錶與飾品配件等類型的雷雕壓克力商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.雷射雕刻計價方式

壓克力 、固定量產的紙材、人造木板(合板、密集板)、烤漆類金屬(只能做雕刻, ... 雷射雕刻加工,是以上機製作時間做為報價基準,製作時間越長,價格相對就會增加。 於 ubookcc.blogspot.com -

#36.台南雷雕壓克力加工廠推薦高雄壓克力雷射切割價格高雄木頭雷 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 j88t9mpc73652.pixnet.net -

#37.高雄仁武雷雕價格客製化推薦高雄三民雷刻加工廠推薦高雄壓克 ...

高雄仁武雷雕價格客製化推薦高雄三民雷刻加工廠推薦高雄壓克力切割 ... 服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工. 於 s86dhtw90496.pixnet.net -

#38.大川壓克力行

壓克力 雷射切割 · 壓克力雷射雕刻 · 海報夾、DM架 · 壓克力訂製品 · CNC 3D雕刻 · 壓克力板 · 壓克力配件 · PS晶晶板. 海軍陸戰隊隊徽. 金色鏡板門牌. 立牌雷雕+銅柱 ... 於 www.dcacrylic.com.tw -

#39.壓克力雷射切割和手工切割差在哪? - 喬瑞實業

雷射切割功率是什麼、切割價格一次告訴. 壓克力雷射切割和手工差在哪?雷射切割功率. 一般壓克力在做切割時,所運用的工具大致介紹三種方式:從最傳統的純手工切割壓克 ... 於 www.joerade.com.tw -

#40.高雄金屬雷雕台南壓克力切割價格代工廠推薦高雄客製化

高雄金屬雷雕台南壓克力切割價格代工廠推薦高雄客製化 ... 服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工. 於 tg69e3v589457.pixnet.net -

#41.壓克力切割及雕刻技巧 - 木百貨

有的,三種保護膜雖然都是「保護」壓克力表面不被刮傷,但在進行雷切加工時卻有不一樣的差別。 從價格方面來說牛皮紙膜≥白色水膠紙模>PE塑膠膜,塑膠貼膜的壓克 ... 於 woodmall.com.tw -

#42.即時新聞- 明報新聞網

... 收到明報網站發放的即時新聞。 明報網站成立以來,一直深獲全球華人的支持,是目前最有影響力的中文新聞網站之一。 ... 疫情下有放盤業主,願以較低價格售出單位。 於 news.mingpao.com -

#43.2022台灣10間手作體驗教室推薦!手作地毯、流動畫 - 妞新聞

... 小班制教學,提供大家一個可以舒服放鬆的畫畫空間,共有油畫、壓克力畫和 ... 你喜歡的造型桌燈,而且還可雷射雕刻上專屬於自己的圖案或文字呢! 於 www.niusnews.com -

#44.壓克力雕刻機-新人首單立減十元 - 淘寶

淘寶海外爲您精選了壓克力雕刻機相關的1193個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 於 world.taobao.com -

#45.立瑋壓克力材料有限公司

加工廠商舉凡壓克力板/壓克力製品量身訂做/壓克力標示牌雷射切割/立體水晶字/鐵皮噴 ... 服務內容: 壓克力,雷射切割,CNC雕刻,噴字模/立體字,標示牌/招牌,壓克力箱/管, ... 於 www.3349292.url.tw -

#46.高雄亞克力板高雄楠梓壓克力加工價格代工廠推薦高雄壓克力雷 ...

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 e67fh4785942.pixnet.net -

#47.高雄左營壓克力切割價格代工廠推薦高雄雷射打標代工高雄雷射 ...

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 y9r68aqx97657.pixnet.net -

#48.高雄楠梓壓克力切割價格加工廠推薦高雄小港壓克力板切割價格 ...

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家 ... 於 s88ejtq15088.pixnet.net -

#49.高雄壓克力雷雕價格高雄耀鋐科技高雄客製化雕刻 - 陳虹源的 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 w86f2x575508.pixnet.net -

#50.欢迎咨询,沈阳网格布厂家怎么联系-春成喷绘喷画工厂

用透光亚克力做字的正面,采用雕刻工艺,将字体成形,字的正面边角为面直角,围边使用透光的厚亚克力材料,采用雪浮板做底,一般厚度为,上置灯珠,灯珠 ... 於 www.heze.cn -

#51.高雄楠梓客製化雷雕代工廠推薦高雄左營木製雕刻客製化推薦 ...

高雄楠梓客製化雷雕代工廠推薦高雄左營木製雕刻客製化推薦高雄壓克力製品 ... 許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 於 w86f6te38017.pixnet.net -

#52.竹米生活小鋪- 壓克力雷射雕刻 - Google Sites

壓克力雷射雕刻. 竹米生活小鋪蝦皮雅虎露天高雄屏東台南南部雷射雕刻木製雷射切割木板壓克力金屬雕刻代客竹米生活小鋪客製CNC 木工木板門牌招牌客製雷射雕刻雷射 ... 於 sites.google.com -

#53.壓克力雷射雕刻機的價格推薦- 2022年2月| 比價撿便宜

壓克力雷射雕刻 機價格推薦共29筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#54.高雄壓克力雕刻高雄金屬雷射雕刻機價格高雄高雄木頭雷射雕刻

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 j8ecky2u36198.pixnet.net -

#55.東方星實業有限公司- 迷你發光字, 雷射切割加工, CNC加工

東方星實業有限公司成立於1993年,主要致力壓克力板及壓克力展示架。 ,結合設計與生產一體;同時希望將壓克力產品得以使用範圍擴展到更高的領域。 ,東方星企業於桃. 於 www.easternstar.com.tw -

#56.Supreme 2022新品一覽:超奢華露營拖車、療癒植栽 - 美麗佳人

Supreme 2022新品一覽:超奢華露營拖車、療癒植栽、壓克力折疊椅…4大亮點細節 ... 選定B&O Explore隨身藍芽音響,換上Supreme紅、極簡黑新色並雷雕上 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#57.高雄雷雕廠商高雄鳳山壓克力板切割價格加工廠推薦高雄雷射內雕

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 blog.udn.com -

#58.高雄壓克力雕刻燈高雄三民壓克力切割價格代工廠推薦高雄客製 ...

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 t60dynpr82251.pixnet.net -

#59.【图】科技与设计迎未来LYRIQ对比奥迪e-tron - 汽车之家

朱力神 编辑. 2022-02-15 00:00/浏览 ... LYRIQ目前仅公布了一款车的预售价,后驱长续航豪华版预售价为43.97万元,仅从价格上看LYRIQ价格区间更低。造型上LYRIQ与 ... 於 www.autohome.com.cn -

#60.高雄小港壓克力切割價格加工廠推薦高雄雕刻專家高雄雷雕代工

高雄小港壓克力切割價格加工廠推薦高雄雕刻專家高雄雷雕代工 ... 服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工. 於 s88eu2x55594.pixnet.net -

#61.高雄三民雷雕價格加工廠推薦高雄客製壓克力高雄雷射雕刻工廠

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 w86fb9n20197.pixnet.net -

#62.高雄苓雅雷射雕刻客製化代工廠推薦高雄苓雅雷雕客製化推薦 ...

高雄苓雅雷射雕刻客製化代工廠推薦高雄苓雅雷雕客製化推薦高雄壓克力雷射雕刻 ... 許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 於 s66yr6gg49924.pixnet.net -

#63.台企告別「毛三到四」 謝金河:張忠謀絕口不再講匯率 - MSN

新頭殼newtalk 台灣企業在疫情之下逆勢發展,眾多上市櫃公司在去年開出亮眼財報,不受新台幣強勢升值造成匯損的影響,財信傳媒董事長謝金河指出, ... 於 www.msn.com -

#64.雷雕代工-塑膠雷射雕刻鑰匙圈壓克力塑膠雷雕禮贈品雷雕加工

在過去,如果妳想在玻璃上雕刻費用昂貴、時間久,甚至會破壞到材料,佳因UV 紫光雷射雕刻使用非接觸式雕刻不會照成刮傷、破裂等問題,在燈泡或鏡子都可雕刻。 皮革, 傳統 ... 於 www.finecause.com.tw -

#65.雷射切割協助單位 - HackMD

壓克力 切雕、保麗龍切割、皮革切雕、木板切雕、玻璃雕刻、複合模型製作、珍珠板等非金屬雷射切割、雕刻(價格實惠Mr.GaGa推薦)。 勝邦鋼鐵股份有限公司. 電話:(02)26886182 ... 於 hackmd.io -

#66.代工|壓克力產品-Bardshop專業客製印刷

代工|壓克力產品(桌遊道具、周邊展品、禮贈品、教材用具) ; 雷射雕刻. 可在壓克力、木頭表面刻字或圖。 雷雕請給 ai 檔(向量線稿),如需代畫雕刻線請洽客服報價。 於 www.bardshoptw.com -

#67.壓克力加工 - 銘藝廣告材料有限公司

另板材的種類繁多色彩豐富(含半透明的色板),另一特點是厚板仍能維持高透明度。 壓克力雷射背雕特性:. 透過雷射雕刻產生出特定的樣式, ... 於 www.ming-yi.com.tw -

#68.#壓克力雕刻- 優惠推薦- 2022年2月| 蝦皮購物台灣

壓克力 訂製招牌雷射切割雷射雕刻標示牌雷射雕刻客製化裁板CNC 洗溝客製壓克力板裁切UV噴繪 ... 報價專用客製化規格厚度段木透明黑白壓克力鑰匙圈雷射雕刻. 於 shopee.tw -

#69.壓克力雷射雕刻 - 雅瑪黃頁網

聚川壓克力雷射切割廠. 專營壓克力板批發,零售,壓克力板,PC,PP,PVC板,電木板,抗靜電板,雷射切割,CNC加工,各式壓克力加工品承製-摸彩箱,DM架,海報架(夾),發票箱, ... 於 www.yamab2b.com -

#70.公司簡介 - 泰灃壓克力

服務項目:壓克力板/壓克力磚/圓管圓棒/半圓罩/標示牌/型錄架/化妝品架/海報夾/相片夾/名片立牌/電腦割字/雷射切割/雷射雕刻/彩圖輸出/各式廣告材料/製品加工設計 ... 於 www.taifon25559312.com.tw -

#71.傑登股份有限公司(雷射切割/壓克力製品): 雷射切割,雕刻,廣告 ...

傑登提供客製化專業的雷射切割服務,多樣材質均可滿足需求,壓克力,木材,金屬,或是招牌相關等代工服務,歡迎來電與我們聯繫. 於 www.jiedeng.com.tw -

#72.高雄壓克力雷射雕刻價格高雄雷雕廠商高雄木頭雕刻機

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 e86gscns25193.pixnet.net -

#73.高雄壓克力訂做價格高雄鳳山代客雷射雕刻客製化推薦高雄台南 ...

如有雷射代工服務, 雷射代工, 雷射服務等相關問題,請參考下列服務內容服務內容:雷射切割加工, 雷射雕刻代工, 雷射打標機, 自動打標,文創用品加工 ... 於 t62ew6v418930.pixnet.net -

#74.高雄代客雷雕高雄小港壓克力加工價格加工廠推薦高雄客製胸章

現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於自己的特色,是每個文創工作者或是廠商都需要考量的目標,尤其雷射雕刻這個專業技術,有時就肩負者一家企業 ... 於 d78epy915894.pixnet.net -

#75.出乎意料:这一化工基础原料价格大涨超30%,概念股业绩爆发!

17 小時前 — 年内烧碱价格大幅反弹,固体烧碱涨幅已超30%。 受整个化工市场持续向好带动,春节后,烧碱价格稳步走高。据百川数据,2月17日 ... 於 www.163.com -

#76.壓克力加工、網版印刷、貼紙 - 雷射切割

More videos on YouTube · Switch camera · Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Please try again later. · Watch later. 於 www.ycbest.com.tw -

#77.壓克力板雷射切割- 人氣推薦- 2022年2月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦壓克力板雷射切割人氣商品都在露天!買壓克力板雷射切割立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠 ... 於 www.ruten.com.tw -

#78.雷射圓管雕刻切割機

... 雕刻切割機雷射立體平面切割雷射立體平面雕刻特殊雕刻特殊切割雷射特殊雕刻雷射特殊切割壓克力圓管雕刻切割壓克力立體雕刻切割機特殊圓管雕刻切割機壓克力圓管雕刻 ... 於 www.kuenkuang.com -

#79.木質/壓克力牌卡 - 健豪雲端數位網

木質/壓克力牌卡- 吊牌、明信片、門牌通通可以做! · 彩印/雷雕木質牌卡 · 彩印/雷雕木質牌卡配件 · 彩印/雷雕木質明信片 · 壓克力明信片 · 彩印/雷雕木質門牌 · 壓克力門牌. 於 gainhow.tw -

#80.信譽企業有限公司-壓克力雷射加工,壓克力材料,壓克力加工

本公司專業生產與銷售,壓克力板、壓克力製品加工、PS板、彩繪PS板等商品,歡迎來電洽詢,電話:02-29641180,地址:新北市板橋區中山路二段93號. 於 www.hinyu.com -

#81.壓克力雷射雕刻- 飛比價格- 優惠與推薦- 2022年2月

壓克力雷射雕刻 - 優惠與推薦,飛比有壓克力鐳雕喜帖推薦- 找壓克力雷射雕刻就來飛比價格. 於 feebee.com.tw -

#82.国际油价迈向百元大关国内油价或迎“四连涨”

受此影响,2月17日24时,国内油价大概率上调,或迎来“四连涨”。 2月份以来,国际原油价格整体以上涨为主,基本面利好居多,美原油一度迈上90美元/桶关口。 於 news.dayoo.com -

#83.冠群壓克力- 雷射雕刻、裁切、加工、設計、客製化 - Facebook

我司主營壓克力製品設計、製造、量產...等服務,並為知名手工具零售商之加工廠,有雷射切割、CNC等專業加工設備,請大家多指教。 產品設計/ 製造批發/ 收圖施工/ 零售 ... 於 www.facebook.com -

#84.壓克力雷雕的應用有哪些要注意?4種廣泛用途,開啟創業新選擇!

塑料材質的壓克力最擔心變形與熔化,因為如果雷雕速度慢,在同個點位會滯留太長時間,就容易產生這樣的問題。所以建議可以採用低雷射功率與增加雕刻速度的 ... 於 blog.heatpress.com.tw -

#85.高雄前鎮壓克力加工價格代工廠推薦高雄雷射雕刻代工高雄客製 ...

曾訂過成品與打樣品質落差的經驗嗎?許多工作室的價格不透明、又無法少量訂製,是否造成你訪價的困擾。 現代的工藝品,除了求精求快外,如何做出屬於 ... 於 n28f8gkb29420.pixnet.net -

#86.雕刻代工 - 正詠資訊股份有限公司

阿蘭諾(鋁鏡字)、壓克力泡綿字。 (價格超優,若需1寸以上歡迎詢問) .水晶字(導角+上色)、鏡面字(導角)。 (鏡面字導角、讓人不看也難) .雷射雕刻(銘牌、胸牌、 ... 於 www.sign.com.tw -

#87.如何詢價(雷射切割、雷射雕刻、保麗龍割字、CNC切割之代工)

壓克力 :厚度有1mm、3mm、5mm、8mm、10mm,顏色以透明、黑色、白色為主,其它特殊色若使用上有一定量可另外訂,另外需特別注意壓克力厚度一般不會足厚, ... 於 flashlaser.tw -

#88.壓克力雕刻機的價格推薦- 2022年2月| 比價比個夠BigGo

壓克力 雕刻機價格推薦共235筆商品。還有壓克力鋸、壓克力箱。 ... FLUX beamo 雷射雕刻機雷射切割機可拆式底蓋設計切割並雕刻木頭、皮革、壓克力台灣製造公司貨. 於 biggo.com.tw -

#89.商店街個人賣場

女性服飾; 保養彩妝與香水; 女性包包與鞋子; 婦幼與親子; 飾品與精品; 鐘錶眼鏡; 居家生活; 食品與特產; 保健; 休閒旅遊; 運動健身; 傢俱寢飾; 餐廚衛浴; 寵物用品 ... 於 seller.pcstore.com.tw -

#90.【壓克力】雷射代工

快速確定報價的方法就是確認檔案是否可直接使用請直接寄到[email protected] 或點 ... 【壓克力類】雷射代工服務. 雷射雕刻|雷射切割|雷射打標. 詢問報價. 於 geeklaser1111.com -

#91.壓克力雷射切割代工

{{ childProduct.title_translations | translateModel }}. {{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}. 於 shimon0819209.shoplineapp.com -

#92.雷射雕刻機全系列 - PChome 24h購物

掌上型雷雕機《cubiio》 經典款Basic_時尚黑. 網路價 $ 12990 詳 ... 桌上雷射雕割機. ○採髮絲般的精密雷射光束,精準裁切與雕刻木質、皮革、壓克力等有機材料 於 24h.pchome.com.tw -

#93.價格參考 - 冠群壓克力有限公司(新竹市)

冠群壓克力有限公司(新竹市). 壓克力裁切/ 雷射切割/ 雕刻/ 浮雕/ 工廠直營/ 批發買賣/ 設計合作. 樣品展示 · 服務項目 · 購買流程 · 連絡方式 · 價格參考 ... 於 handle-well.com