壓克力畫布材質的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張珮玲寫的 流動藝術創作的技巧與實作 和張晴文的 存在.變化.賴純純(附DVD)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站油畫用具入門介紹 - 誠格美術也說明:用來裝筆洗液的罐子,金屬製可以密閉,裡面有濾網設計,可以讓贓顏料沉澱,畫筆在其中可以反覆清洗,是個實用的工具。 畫布夾. 因為油畫乾的較慢,未乾的 ...

這兩本書分別來自白象文化 和藝術家所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 李錦明所指導 曾詠晴的 處處是家,卻無處是家: 閾界漫遊 (2020),提出壓克力畫布材質關鍵因素是什麼,來自於第三文化小孩、身份認同、閾態、非地方、鄉愁、漂浮。

而第二篇論文國立高雄師範大學 美術學系 孫祖玉所指導 張家瑜的 天空變化的藝術作品形式表現與內在關係 (2019),提出因為有 抽象形式的天空、瞬間變化、無常、平常心的重點而找出了 壓克力畫布材質的解答。

最後網站序號作者作者出生年出生地中文奇美獎作品中文名稱圖像作品 ...則補充:材質. 作品來源. 展示單元. 1. 李梅樹. 1902-1983 三峽. 假日閒情 ... 油彩、壓克力、畫布 ... 材質. 作品來源. 展示單元. 37. 諾言. *第16屆(2004)得獎作品.

流動藝術創作的技巧與實作

為了解決壓克力畫布材質 的問題,作者張珮玲 這樣論述:

依本書按部就班練習,沒有手繪基礎的藝術愛好者,也能在流動藝術Fluid Art裡尋獲另一個藝術領空。 ◎將流動藝術的多元創作技法,從顏材選擇、顏料特性與使用工具的搭配等,逐一彙整介紹。 ◎適合初學流動藝術或進階者參考,滿足內心深處對藝術與創作的感動與渴望。 ◎附作者、藝術家與種子教師作品欣賞,透過精美彩色印刷,一覽Fluid Art的美麗與靈動。 奮起吧!各位畫家 或是從來沒有拿筆為自己做創作或設計的藝術家原始人們, 流動藝術絕對可以讓您的生命如火花般地讓自己與他人著迷, 並獲得燦爛地跳躍。 從介紹何謂「流動藝術Fluid Art?」到各種創

作技巧與實作方法: 如流動壓克力、環氧樹脂三大品項元素、酒精墨、熱熔膠……等, 透過實際操作的步驟解說,以及彩圖示範, 讓讀者對流動藝術創作有更完整的認識。 書中除了收錄多位藝術家(古榮政、呂麗華、陳雙雙、林宗賢、黃家馨、林華嵐、曾金菊、蔡栢松、陳家良),及種子教師(趙佑平、曾心、陳素珍、林麗華、邱汝玉、鍾明峻、廖穗菁、何幸玉)的示範作品供讀者欣賞,也將作者多年來對社會人文的觀察心得一併收錄,讀者從中更能了解作者的真性情。

壓克力畫布材質進入發燒排行的影片

本集主題: #秘窗異想個展 #藝術家邱媛專訪

「創作對我來說是:是心靈的寄託、是情緒紓解的憩息地、是打造異想樂園的

唯一途徑。」邱媛如是說。

一個充滿藝術人的家庭

邱媛自小生長在一個充滿藝術氣息的家庭,父親喜歡繪畫,兩個姊姊也都是美術班學生,在這樣的環境薰陶下,她自己也對創作有了許多想法和興趣,她回憶國小五六年級曾代表學校組隊,參加寓言故事壁畫的創作,她們以油漆在天母圖書館外的公園牆面作畫,「我記得我們那組分到的主題是后羿射日」邱媛懷念地說道,這也是她人生第一幅大型創作,她說現在想想還有幾分得意呢。

由於從小居住天母,邱媛特別喜歡那裏的氛圍,「天母居住著很多外國人,有種閒適的異國情懷,相較於台北市中心,天母的生活步調緩慢,巷弄間有很多特別的小店,外出散步也讓我有非常多靈感」求學期間,她的繪畫作品常被老師拿去參賽,也常常獲獎,她也曾在—Lili,一間由藝術家李紹榮及時尚名人溫慶玉合資開的畫廊餐廳裡打工,感受到他們對於生活態度及品味是令人嚮往的,邱媛個人認為此處是天母生活步調及中西文化交流的最佳代表地。她的大姊從事室內設計,二姐則是一名服裝設計師,目前往歌唱演藝事業發展。她的父親,常給孩子們追尋自己夢想的勇氣,鼓勵她們勇敢做夢,但當初在現實經濟條件的考量下,他還是選擇了進入一般工作,在工作之餘,仍喜歡藝術、創作不輟,用藝術來陶冶滋養心靈。

不受拘束的自由創作靈魂

父親喜歡油畫,特別是風景畫這種具象的創作內容,但邱媛喜歡的是抽象的

線條,她熱愛不按制式的方式來表達自己的想法,像許多愛畫畫的孩子一樣,

有著天馬行空的想像力,比起畫靜物素描,她喜歡更自由的揮灑線條,恣意不

受拘束的創作,純粹色彩和內心世界的直觀表現。

浪漫與實際的逐夢者

邱媛大學就讀經濟學系,除了創作,她想更深入了解藝術市場和生態,並具有銷售的概念,她平常也涉獵不同類別的書籍,舉凡藝術行銷、藝術史,藝術心理…等等,可謂十分多元。她提到自己的個性活潑具冒險精神,「很多時候腦中浮現想法就會想立刻去做!」。

衝突的個體

邱媛喜歡和人性及心靈相關的議題,閱讀文學書籍偏好寫實,喜歡不同角度切入、描述人與人的關係和心靈細微的刻,反而不喜歡過多科幻元素。她也喜歡看電影,例如唯美的法國文藝電影、心理驚悚片和懸疑劇情片,驚悚大師希區考克的作品她亦耳熟能詳,邱媛笑著說自己其實是個很衝突的個體。

不斷延伸美的觸角

除了藝術家外,邱媛還有一個很特別的身分-模特兒。因為身材高挑出眾,當年仍就讀服裝設計系的二姐常請她擔任作品發表的模特兒,所以她在國中即踏入這條路,之後也有姐姐的朋友請她幫忙走秀。大四畢業後她的模特兒生涯也正式展開。

從事模特兒工作,可以接觸到不同材質的服飾衣料,這也觸發了邱媛很多的創作靈感,媒材運用可以有更多想像空間,邱媛認為這是一份美的工作,無論是珠寶首飾、皮件或服裝,時尚和藝術是息息相關的。她也期許自己未來能走向演藝事業有更多發展,進而成為一位專業演員,有更多情感的揣摩和歷練經驗,相信這也會在她的創作上更增深度和視野。

談到潑灑創作的啟發,邱媛說一開始家裡剛好有一些油漆、廣告顏料和噴漆使她開始產生抽象畫的創作動機,她自己也喜歡蒐集許多各式指甲油,過期的指甲油她覺得丟掉很可惜,於是靈機一動,用去光水稀釋指甲油並潑灑、噴甩在畫布上,沒想到創造出很特別的效果。之後接觸壓克力顏料除了顏色的多樣性外,她特別喜歡選用金屬色系的顏料,也因為能溶於水的特性能夠製造渲染效果而深受吸引。邱媛於創作時在顏料中會加入一些亮粉、黏著劑、砂粒,結合不同媒材,讓顏料在畫布上流淌,更加豐饒了色彩濃淡虛實的變化。

每人心中都有一扇秘窗

這次展覽主題發想部分是從史蒂芬金小說改編的驚悚電影—《秘窗》而來,揭露人們內心都存有一扇不可告人甚至晦暗的窗扉,窗戶帶給人一種神秘可窺視的觀感,在現代社會,人們透過電腦視窗」,在網路中建立虛擬社群的關係,大家習慣包裝自己,只顯現想被看到的姿態,網路成為我們觀看世界的角度,同時它也是絢麗多姿,充滿誘惑的。

被譽為華人抒情抽象「美的推手」的陳正雄,是邱媛景仰的藝術家之一,90年代初期,陳正雄因一趟俄羅斯之旅,無意中發現「聖像畫」的方框構圖;又從兒子的電腦中,知道了「視窗」的原理,於是展開「窗」及「數位空間」的系列創作;對他來說,「窗」是一個通往神聖世界的天窗,「窗」系列作品是在畫面放置生氣蓬勃富有規律的「狂草」,搭配獨特色彩繽紛的抽象畫,乍見似俄羅斯的「聖像畫」,卻又表達出網路世代虛實相生的「視窗」。

除了藝術家外,邱媛還有一個很特別的身分-模特兒。因為身材高挑出眾,當年仍就讀服裝設計系的二姐常請她擔任作品發表的模特兒,所以她在國中即踏入這條路,之後也有姐姐的朋友請她幫忙走秀。大四畢業後她的模特兒生涯也正式展開。代人幾乎仰賴網路維生的現象,反思此種壓抑的,沉迷的,快速的,交雜在虛實間的人際關係。

在作品畫面中內框潑灑的部分是為了攫住觀者的目光—如同網路資訊般斑斕

漫奪目,細部的亮粉,不同顆粒大小代表大量繁雜的訊息,邱媛認為抽象繪畫最適合表現人內在的情緒及感受,是種“虛“的感官具體呈現的創作方式,此“虛“也如同網路所建構的“虛“擬世界。而外框的部份,就色彩表現而言以色階呈現空間感,就涵意而言象徵視窗外拘束受限的真實世界,邱媛說那可能是自己的房間、辦公室或是任何你會處於在的一個空間裡。作品整體充滿著韻律、快速節奏之感。

邱媛的首次個展「漫遊者」展出時,《典藏藝術雜誌》社長簡秀枝女士前往觀展,簡社長認為她的畫作很適合跟商品結合,並提出衍生商品的建議,她便把這樣的想法放在心上,目前和攝影師好友詹慶紅也已經製作出一套實驗性的服飾,用自己的畫作印製成布料,設計成一款服飾,作品(原畫作)和作品(服飾設計)的重疊加上攝影,富有層次感,而這件作品也將於金車文藝中心的展覽展出並販售,邱媛期待在跨領域的創作中擦出更多火光。

她提到之後想結合版畫、嘗試裝置藝術,讓自己的作品和不同空間作結合,讓藝術融入生活,邱媛認為藝術是國際跨界的交流,在世界不同角落都可能存在著欣賞自己創作的伯樂。(文:金車文藝中心)

邱媛簡歷:

1989年生於台北,畢業於真理大學經濟系,現職為模特兒、演員。透過演藝生涯的所看所悟轉化為藝術作品的呈現,在時尚圈裡感受精緻細膩的織品剪裁及配飾,在戲劇圈裡體會人文心思情緒的變化,將內心所感受關於美的事物作為靈感來源。藝術創作啟蒙於台灣抽象畫之父陳正雄,相信創意作品是永遠不死的;沒有創意作品未生即死。

處處是家,卻無處是家: 閾界漫遊

為了解決壓克力畫布材質 的問題,作者曾詠晴 這樣論述:

自小接觸來自多國的文化環境,同時也面對父母親各來自不同國家,並居住及成長於非父母文化的另一種環境當中,對於自己的身分認同、家鄉的認知等等皆會受到影響。身為第三文化小孩,有著處處可以是家的感覺,實際上卻也無處真的像家,構築成在這種閾態環境中的文化認知混亂、分裂,卻同時也具有豐富而多元的世界觀。在對於家鄉認同與文化混亂中以飄浮不定的旁觀者狀態自居,反而於機場與公共交通場所這類「非地方」中感到安心與自在的心理感受,形成這次創作與論述的主軸。研究者從成長、生活經歷與旅行的記憶中擷取感受,透過創作處理長期對於環境採取旁觀的態度、表達漂浮不定的內心狀態及自我定義,並探討自己對於「家鄉」的定義與描述。本論

述章節簡介:第一章、 緒論: 緣起序言、創作背景與創作目的。第二章、 文獻與相關藝術家探討: 分成三個部分討論:(1)處處是家、(2) 無處是家、(3)無根的漂浮,討論鄉愁的情感由來。將任何地方都能當作家,寄託於「非地方」 (如“機場”)的鄉愁情感。分析與自身創作相關的藝術家主題或形式上的對照。第三章、 創作發想與過程: 討論創作主題相關發想與形式實驗過程第四章、 作品解析: 講述作品的表現或材質使用涵義。第五章、 結論: 為此階段的創作重點作回顧總結,探討未來創作方向。

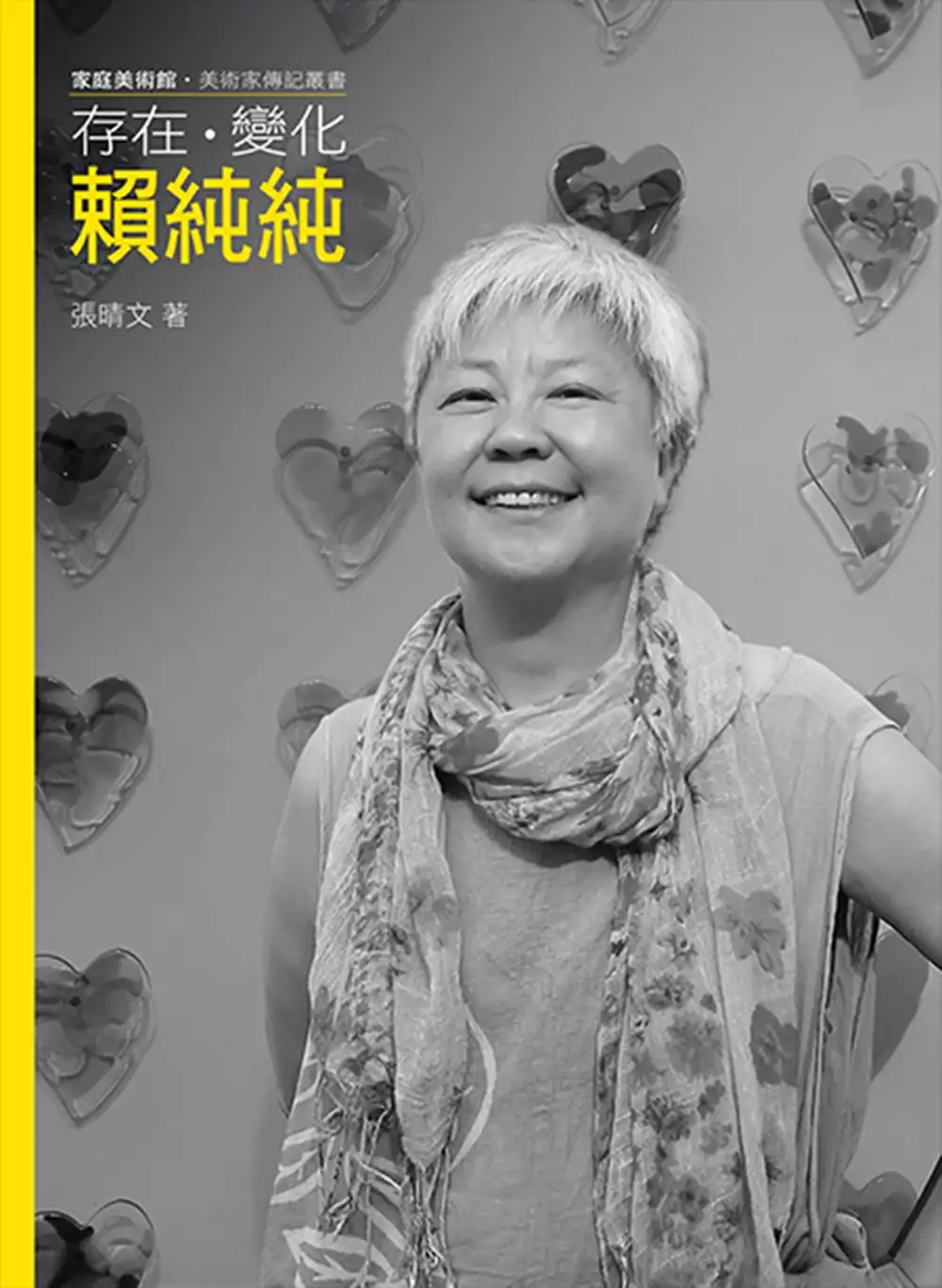

存在.變化.賴純純(附DVD)

為了解決壓克力畫布材質 的問題,作者張晴文 這樣論述:

賴純純1953年出生於臺北,開明的父母從小就讓她有自主的空間,中學時期因美術方面的突出表現,再加上父親的鼓勵,之後考入中國文化大學美術系就讀。就讀期間,廖繼春老師在繪畫色彩上的觀念及掌握,讓賴純純領會了色彩本身,即可成為表現主體的可能。畢業後赴日進修,取得日本東京多摩美術大學藝術學院碩士,1981年又轉往美國紐約普拉特版畫中心學習。在美期間,畫布邊緣轉折給予她空間層次表現的啟發,繼而開始單色色面並置、幾何雕塑的色彩實驗,探索繪畫邊緣的可能性。 1985年開始投入立體創作,以透明壓克力板、木材及顏料等媒介,進行低限、構成、材質等觀念的探討,「存在與變化」系列尤為其要

。在這個時期,她參與春之藝廊「超度空間」的展覽,其創作觀將空間視為一種反應時間變化的實體,自此亦成為1980年代臺灣現代藝術發展的健將。1986年獲得第2屆中華民國現代雕塑展首獎,抽象造型的裝置作品敘說其關於時間與空間的省思,同年成立SOCA現代藝術工作室(Studio of Contemporary Art),聚焦於「空間、色彩、結構、自然」等創作理念的深化探究,以活動、教學、觀念研習為方法,促進國內藝術拓展及國際藝術交流,是臺灣「替代空間」的先聲。 賴純純除了在臺灣活動,也前往世界各地駐村創作,以1990年代的「心」系列為代表,逐漸強調出東方哲思與傳統的關聯。賴純純的創作除了一貫的造

形關懷,更將來自生活的圖像導入作品,並發起臺灣女性藝術家協會,關心女性在藝術體制中的處境。1990年代晚期開始投身於公共藝術創作,落腳臺東,持續創作至今。 綜觀賴純純的創作精神,始終指向生命存在的哲思,並透過造形藝術的語言傳達。「存在與變化」這一命題,也成為貫穿她四十餘年來創作的核心。 本書特色 「家庭美術館──美術家傳記」系列叢書 精選十位各擅油畫、版畫、水墨、素描、書法等領域之臺灣資深美術家 細述他們生命旅途中的層層風景,以及銘刻在臺灣藝壇的美術成就 全套書以深入淺出的文字、精美細緻的圖版,結合電子書與影音的多元化閱讀模式 為讀者打造一套兼具美感、質感,輕鬆認

識臺灣美術史的優質讀物

天空變化的藝術作品形式表現與內在關係

為了解決壓克力畫布材質 的問題,作者張家瑜 這樣論述:

摘 要 天空,一直以來都是人類每天接觸的對象,對於它的各種研究或描述,廣植於各個時間、領域不計其數。在藝術領域方面,藝術家也一直嘗試用不同的方式來向天空傳達內在的各種心念;如歐洲中世紀建築的競向高聳尖塔教堂、其內飾的鑲嵌玻璃窗戶、古典繪畫裡面的天空和靜物各內含的不同意義、歌劇中高音域唱法……等,無不是在應用各種不同的表現方式,企求與天空所代表的指涉部分做各種樣態的接觸與表達。研究生從小對於天空的雲朵、天象、瞬間變化、無窮……等,有著深深著迷的情結,及長,於參與繪畫表現時也都常以大自然的天空作為描繪重點,故次論文以「天空」為主題做為書寫對象,一方面探究繪畫史上對於天空描繪的相關歷史,也

藉此整理研究生對於天空繪畫的形式表現與內在的探究。 由於「天空」在人類的藝術歷史發展上,有著斷續不一的各種接觸紀錄,本研究將截錄幾個有關「天空」為重點的西方藝術繪畫做為研究的基礎,主要有「 中古世紀鑲嵌繪畫的天空表現」、「 英國浪漫時期的天空描繪」、「 攝影形式紀錄的天空」、「意識形式表現的天空」等四大部分,有關東方繪畫和其他領域的「天空」繪畫描述則不在研究範圍之內。有關本文的研究方法,研究生除了以課堂上與授課老師學習、同學互相討論研究、藝術前輩問賢指點以外,歷史文獻的查閱參考也是做研究生論文論述的重要研究基礎。 因為抽象繪畫之所以迷人,在於它的內在純粹性和不易局限性,所以近年來研究生除

了繼續以「抽象形式的天空」表現天空的多元以外,也對深藏其內的屬性所延伸的內在開始有一些「禪意」的新體悟。世事總是「無常」,當下的計畫常常是被期待的,但結果卻又常不在計畫當中獲得無縫的期待,這些情形都跟天空的自然現像有著高度的類比,所以以「平常心」來看待所有的突然,這跟不定著的天空變化有著一樣的道理。凡事好壞常常都是一起出現的,也因此,天空的變化對研究生產生了相當多的人生啟示。 天空裡面,或有不變的永恆,如太陽的旭昇夕下,週而復始,但更多的是無所預期的多變,如雲霧天象的組成、瞬間變化、消失、再現,這些現象背後所具有的哲學含量,將會是日後研究生持續行進時無法空白的能量來源,也希望有一天研究生

能突破現在的表現形式,在無垠的天空話題裡面有不同的表現和意義。

壓克力畫布材質的網路口碑排行榜

-

#1.油畫入門之五畫布篇

畫布 可分為合成纖維、棉質、混紡、仿麻、純麻等等。合成纖維畫布市面上較為少見,它是由單一尼龍纖維(Polyester)製成,或是混紡棉質、麻質纖維等 ... 於 gelatine.pixnet.net -

#2.林萬士個展- 等待2019 材質; 油彩.壓克力.畫布尺寸

等待2019 材質; 油彩.壓克力.畫布尺寸;110x80cm.JPG. 等待2019 材質; 油彩.壓克力.畫布尺寸;110x80cm.JPG. x0. 於 zoeart213.pixnet.net -

#3.油畫用具入門介紹 - 誠格美術

用來裝筆洗液的罐子,金屬製可以密閉,裡面有濾網設計,可以讓贓顏料沉澱,畫筆在其中可以反覆清洗,是個實用的工具。 畫布夾. 因為油畫乾的較慢,未乾的 ... 於 www.artfans.com.tw -

#4.序號作者作者出生年出生地中文奇美獎作品中文名稱圖像作品 ...

材質. 作品來源. 展示單元. 1. 李梅樹. 1902-1983 三峽. 假日閒情 ... 油彩、壓克力、畫布 ... 材質. 作品來源. 展示單元. 37. 諾言. *第16屆(2004)得獎作品. 於 www.chimeimuseum.org -

#5.我在美國從事藝術修復(二)

打底劑,顧名思義是一種主要用於油畫或壓克力繪製前,塗抹在「基底材」(the base material)上面的材料,用以隔絕顏料與基底材的接觸,使畫布不與顏料 ... 於 arthistorystrolls.com -

#6.【紙百科】圓形造型油畫布/棉布材質/油畫壓克力畫適用/兩張一組

品牌, 造型畫布-圓形. 產地, 中國. 材質, 棉布. 適用, 壓克力畫、油畫. 尺寸. 直徑:15/20/25/30/35/40/50/60/70/80公分. 商品說明, 畫布因為寄送容易破,因此每次出貨 ... 於 www.papermuseum.com.tw -

#7.課程查詢 - 臺北市社區大學聯網->

不論是否具有繪畫基礎,皆可藉由老師的引導,學習運用各種材質創作出不同質感的壓克力繪畫作品。不會畫畫也可以在18堂課輕鬆完成8張1F畫布作品。 於 www.ccwt.tp.edu.tw -

#8.繪畫新寵 壓克力 - 筑是藝術專業畫室

相較於油畫、水彩,壓克力在藝術史上屬於新興的媒材,但其簡便、「濃妝淡抹皆宜」的多元表現性,在短時間內廣受藝術家熱愛,更成為繪畫新生們的入門首選,老少咸宜。 壓克 ... 於 art-truth.com -

#9.當代藝術品保存之問題 - 個人網頁空間

光學顯微鏡:除了可以研判底基物材質,如木材、畫布纖細…等,還可以研判一件作品的樣品不同繪畫層的組織成分,藉由凝固劑將它固定在透明壓克力板內,可以直接照射內部 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#10.VIGEIYA 數字畫,成人初學者,附裱框畫布和畫架,包括壓克力顏料 ...

Amazon.com: VIGEIYA 數字畫,成人初學者,附裱框畫布和畫架,包括壓克力顏料畫筆40.6 x 50.8 公分(薰衣草) : 藝術、手工藝與縫紉. 於 www.amazon.com -

#11.4壓克力顏料.用具| 第9 頁

日本HOLBEIN M型油畫畫布夾(大)25~60號畫布材質:不鏽鋼訂購數超過3組以上,請先致電洽詢在... 於 www.liyaartgallery.com.tw -

#12.海洋風無框壓克力油畫訂製8p畫布框 - Pinkoi

尺寸:45.5x33cm 材質:畫布框、壓克力顏料一位毛孩主角、海洋系背景主角品種不限但是全黑或是全白的孩子請家長請跟設計師討論是否適合本風格. 於 www.pinkoi.com -

#14.聞歌始覺有人來-十藝家聯展 - 知事官邸生活館

藝術家|廖俊毅材質|水彩「需要感謝的人太多了,就感謝天吧!」 相遇. 藝術家|朱虹嘉 材質|壓克力、金箔、絹框 於 www.mrlc.tw -

#15.作品目錄| 材質分類| 壓克力顏料(215) | eGallery - 東家畫廊

001680 梁衛洲 壓克力顏料畫布靜坐者與貓- 1997 65×81 cm. | Detail, | Zoom, | Puzzle, | Print, |. 孤寂之外無他──30位藝術家‧30張自畫像. 000222 於 www.bossartgallery.com -

#16.推薦十大油畫顏料人氣排行榜【2021年最新版】 | mybest

油畫美麗的顏色總是令人著迷,而作畫時,在白色畫布上滑動畫筆的姿態更令人嚮往 ... 且除了加水調色,它也同時可以與內附的亞麻仁調和油、壓克力顏料 ... 於 my-best.tw -

#17.喜欢艺术需要理由吗? - 太阳信息网

斯蒂尔为创作绘画,将稀释的颜料或泼、或淌、或刷于矗立的画布之上,由重力、 ... Djurberg与Berg以有机材质的地毯联通Prada荣宅一层多个空间和多层次 ... 於 sunnews.site -

#18.幸運的我! (壓克力畫課/ Fundamental Acrylics) - Linda Chen Art ...

畫布 大致是一樣的尺寸, 混用各種的調合劑, 造成濕厚,透明,亮光或乾筆效果. 冬季班我的主題是”花與圖案”, 我趨向大尺寸的畫布, 並用不同的材質做畫面, 如紙,布,玻璃板. 在 ... 於 www.lindachenart.com -

#19.油彩與壓克力彩

壓克力 彩:使用乙烯聚合物. ... 「時間感」是作者創作中的重要關注,對斑剝痕做精確具象的材質刻劃,是作者呈現抽象時間概念的創作手法〈鹿港〉以一座頹圮舊門為取材 ... 於 toolkit.culture.tw -

#20.三、材質與物體(靜物及其相關詞彙) - 國美典藏

自黃土水、黃清埕、蒲添生、陳夏雨等戰前幾位受過完整雕塑教育的藝術家以來,多使用石膏、木雕、石雕、青銅等雕塑材質,也各有所擅長,但皆屬於個人在特定領域的表現,並未 ... 於 ntmofa-collections.ntmofa.gov.tw -

#21.壓克力顏料 - 痞客邦

可以畫在各種材質上,如畫布,各式紙張、紙板、木板、玻璃、金屬、水泥、黏土、石頭等皆可上色,其中以紙及木材附著力最強。 不論是精細的寫實表現或是輕快透明的水彩效果 ... 於 comtreey.pixnet.net -

#22.畫布的準則 - 時代中西畫材

畫布 的材質有很多,凡舉合成纖維、棉質、混紡、仿麻、純麻......等等。 合成纖維|目前比較少見,算是比較新 ... 於 www.styleart.com.tw -

#23.(岩漿)壓克力流動畫

畫布材質 :全棉. 顏料:壓克力. 畫布尺寸:長20cm*寬24cm*厚1.5cm. 可自行購買相框或是3M膠帶黏貼在後方,再黏貼你想擺的位置. 坑洞乃是壓克力的正常現象,如無法接受請勿 ... 於 www.handalifeshop.com -

#24.[公版底座]透明單面/雙面壓克力立牌@ Chichirara同人少量印製

印前注意事項▽壓克力製品皆為單層壓克力+直噴印墨,不是雙層壓克力喔▽ 由於製作雙層壓克力容易對環境造成污染,已停止接單。 若需要保護印墨,建議可以參考滴膠加工 ... 於 chichirara522.pixnet.net -

#25.【懶人包】5分鐘搞懂壓克力流動畫(流彩)

壓克力 流動畫《白沙》2019 今天想跟大家聊聊「壓克力流動畫」(Fluid Acrylics / Fluid Acrylic Paint / Fluid Acrylic Painting) 因為這. 於 spring2680.pixnet.net -

#26.流體畫廣告顏料壓克力顏料玻璃彩繪貼水彩彩繪流動畫夜光粉 ...

A:因為您可能貼在類似像壓克力材質的上面就會比較緊貼住. ... 美術型壓克力顏料使用素材: 畫布、紙張、木器、布料、塑膠、皮革、玻璃、鐵器、保麗龍 ... 於 www.drart.com.tw -

#27.SOFIAの樂園 仿麻畫布正方形油畫布10cm/20cm/30cm/40cm ...

材質 :台灣仿麻(仿麻比棉畫布厚和紮實,棉畫布較軟) 厚度:2cm 尺寸 ... ◇SOFIAの樂園◇ 仿麻畫布0F 1F 2F 3F 3P3M 4F 4P 4M 5F (油畫/壓克力顏料可用). 於 shopee.tw -

#28.[問題] 壓克力顏料會透到布的背面嗎? - 看板cosplay

:如果怕顏料透過去最好放廢布or塑膠袋在要畫的地方 09/29 02:42 ; :乾的速度也要看布的材質而定 09/29 02:43 ; :暈染方面的話不清楚只要不要被水噴到應該 ... 於 www.ptt.cc -

#29.轉寄 - 博碩士論文行動網

論文摘要自1963年填充於錫管中且專門販售給藝術家所使用的壓克力乳化型顏料出現 ... 快速乾燥且又可應用於各種材質上等優點,因此推出至今已有相當程度的消費族群。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#30.2021中信當代繪畫獎 - 中國信託文教基金會

蔡宜儒以《美好時光之無煙硝NO.19戰役》作品獲首獎,媒材:壓克力彩、畫布,194x390x5cm,2021。圖/中信文教基金會提供. 於 www.ctbcculture.org -

#31.敦煌藝術中心| 作品目錄| 材質分類| 壓克力顏料(48) | eGallery

壓克力 顏料畫布美好生活三联3张 1999年 180×120×cm×3. | Detail, | Zoom, | Puzzle, | Print, |. 000527 梁卫洲 壓克力顏料畫布海南亚龙湾留影 2007年 122×92cm ... 於 www.emuseum.com.tw -

#32.壓克力顏料 - 松果購物

水彩廣告顏料筆樂PG3612 12色丙烯繪畫顏料丙烯顏料壓克力顏料油畫顏料壓克力水彩. $150 /入 ... 樂兒學獨一無二DIY藝術壓克力流動畫(顏料x4+畫布25x30cm). 於 www.pcone.com.tw -

#33.回到年少輕狂時1 創作年代:2011 材質

謝牧岐作品. 回到年少輕狂時. 牧岐喜歡的事情(Sketch). (. ) 作品:牧岐喜歡的事情(Sketch). 創作年代:2011. 材質:壓克力顏料, 畫布. 長度:91 x 72.5 cm. 於 archive.ncafroc.org.tw -

#34.顏料工具篇 - 分類

那學生級的顏料,不論是水彩、壓克力彩、油畫或色鉛筆,顧名思義就是給學生用的~ 練習 ... 不過用於不同塗法(如平塗、厚塗)或不同媒材(如紙類、木板、畫布、織品…etc.) ... 於 anexcursion.pixnet.net -

#35.史上最齊全的隱形畫材料就看這篇!夜光畫跟螢光畫的差別在 ...

夜光壓克力的使用方法基本上就和一般壓克力一樣,你可以畫在畫布、畫紙、木版、牆壁…所有可以附著壓克力的表面上,只要材質不會太軟就好,因為有些畫紙可能會因為太 ... 於 fernweh-art.com -

#36.藝術家- artist - 琢璞藝術中心-

藝術家 · 白色乾燥花. 尺寸:71.5X60.5CM. 材質:油畫、畫布 · 內在自然之一. 尺寸:145.5X112CM. 材質:壓克力、畫布 · 靜默的生長. 尺寸:130X194CM · 坐看雲起時. 尺寸: ... 於 www.jpart.tw -

#37.畫布材質-價格比價與低價商品-2021年11月

畫布材質 價格比價與低價商品,提供彰化不二家蛋黃酥、彰化不二坊蛋黃酥、日本PILOT水畫布在MOMO、 ... 【紙百科-15公分】圓形造型油畫布/棉布材質/油畫壓克力畫適用. 於 feebee.com.tw -

#38.diy 壓克力垃圾桶推薦排行榜 - 生活市集

還在等什麼?diy 壓克力垃圾桶超值優惠中,買過都說好,現在就來生活市集看看diy 壓克力垃圾桶吧. ... 樂兒學獨一無二DIY藝術壓克力流動畫(顏料x4+畫布25x30cm). 於 www.buy123.com.tw -

#39.壓克力畫的11種基本技法(上) - 城市美學新態度

顏料不加水就繪上畫布,是為壓克力畫添加肌理的絕佳方法,特別適合在風景畫中使用,它可以畫出草葉或蓬鬆的雲層。這種畫法也能為底色增加陰影或亮點, ... 於 www.kaiak.tw -

#40.壓克力顏料用水彩筆(套裝) - 萬事捷股份有限公司

* 覆蓋力強、附著力佳、色彩飽和度、延展性及鮮豔度良好* 可塗於無油脂的表面上.如石頭、畫布、木器、... 25ml. 於 www.mbsc.com.tw -

#41.2021年福爾摩沙藝術博覽會Art Formosa開幕600餘件藝術創作 ...

展間7009,藝星藝術中心,陳昱凱,《軟體生物》,畫布壓克力樹脂油彩碳 ... 粉調和塑形的生漆雕塑,相較於較常見的工業材質,對創作者的要求更複雜。 於 today.line.me -

#42.推门换境,TATA木门打造主动降噪静音生活 - 硬派科技

... 主义大师Lucio Fontana的“割破画布”的概念,为产品本身赋予了艺术灵魂。 ... 选用了老虎木皮的材质,光泽度饱满,质感细腻,带来非常享受的视觉效果。 於 m.inpai.com.cn -

#43.01基本小知識-水彩顏料和壓克力顏料有什麼不同

比較一下畫在不同材質的兩種顏料。 畫在日本水彩紙上. clip_image008. 水彩:加水就能出現各種顏色的變化,不同 ... 於 beki.pixnet.net -

#44.壓克力- 畫紙、畫布- 2021年12月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦壓克力人氣商品都在露天!買壓克力立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動,安心網購超方便! 於 www.ruten.com.tw -

#45.品名: 猿(Ape) 畫布材質:純棉尺寸- Art - Pinterest

Sep 1, 2021 - 品名: 猿(Ape) 畫布材質:純棉尺寸:20cm*20cm 媒材:壓克力油漆筆創作日期:2021.09 創作者:Allen Lin 國籍:TAIWAN 售價:NT.2500 #a11王子#Taiwan ... 於 www.pinterest.com -

#46.壓克力顏料材質推薦一分鐘讓你看懂細胞流動畫~diy簡單又療癒。

來自丹麥的精品視聽品牌Bang & Olufsen推出首款搭載自我調整主動降噪真無線耳機– Beoplay EQ,有效消除周圍噪音,提供使用者完全沉浸於Bang & Olufsen標誌 ... 於 balintr2158.pixnet.net -

#48.藝術家| 台灣土地開發股份有限公司

這裡指的混合媒材是壓克力顏料、油畫、水墨,以堆疊、拼貼、拓印、刮的方式在畫布上表現出材質特性,創造畫面肌理,其創新手法先使用壓克力顏料在塑膠布上作畫,再將圖案拓 ... 於 www.tldc.com.tw -

#50.【紙百科】台灣製油畫布/畫布框,半麻規格6F/P賣場,兩入一組 ...

材質, 木頭、畫布. 適用, 油畫、壓克力彩、手工藝DIY. 尺寸, -尺寸: F-41cm*31.5cm. P-41cm*27cm -框厚度:2cm -畫布材質:半麻 -數量:一個尺寸兩入一組. 商品說明. 於 tw.bid.yahoo.com -

#51.&length=23&data1=作品名稱:翠湖春曉-心湖系列之一作者 ...

材質 :壓克力、畫布年代:2006 |http://myhumblehouse.com/admin/files/theshow/5done650.jpg&data13=作品名稱:凍凝的次方之九作者:曾琡棻尺寸:L91× W72.5 cm 於 www.myhumblehouse.com -

#52.Claessens 克林森畫布– 129粗麻(2.1x10m) - 萬順設計用品有限 ...

最適合用來做蛋彩、水彩創作。 通用畫布-上了兩層鈦白打底劑和壓克力結合劑,可以使用於各種素材的創作,包括壓 ... 於 www.oneart.com.tw -

#53.專題文章 - 藝術家雜誌社

右:曾琡棻擬仿物─偽.凳3 2018 壓克力畫布、木頭支架30×32×17cm. 另一方面,對於實際材質與表象材質之間的巧妙轉置,也可以在雕塑家楊北辰的作品中看到。 於 www.artist-magazine.com -

#54.圓形畫布15的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

bigcoin white 0.5%. 『ART小舖』V系列純棉藝術家畫布壓克力油畫布框圓形15cm 單個 ... 【紙百科-15公分】圓形造型油畫布/棉布材質/油畫壓克力畫適用. 於 biggo.com.tw -

#55.白色記憶藝術空間《觀空遊境》 觀看鄭吉村的皴之變法

水墨畫中的意境要如何轉換至畫布上呢?鄭吉村開始了一段很長的摸索與實驗。一步步地熟悉材質特性後,藝術家將水墨皴法的思維做了解構重組 ... 於 artemperor.tw -

#56.百度文库- 让每个人平等地提升自我

引爆执行力. ¥17.98. ¥25.99. 课程. 创新创业战略工具-商业模式画布. ¥199. ¥599. 课程. 陈鸣:学会高效表达,带你决胜未来. 於 wenku.baidu.com -

#57.TalensArt Creations TAC 壓克力畫本,單面封膠,A4,15張,290G

使用無酸的紙質以及不含木質素的纖維。 由於紙張材質去除酸與鹼的成份,確保作品可長時間存放。 ... Talens Art Creations提供廣泛的紙張,與Talens ArtCreation提供的所有 ... 於 www.books.com.tw -

#58.線上查價 - 健豪雲端數位網

請選擇大類別, 防疫好物, 名片, 貼紙, 海報, 明信片, 相片沖印, 菜單/型錄, 相片書, 旗艦相片書, 特殊封面相片書, 線圈環裝相片書, 書籍封面, 信封信紙, 木質/壓克力 ... 於 gainhow.tw -

#59.大圖材質 - 熒家廣告

內打燈燈箱、透明壓克力裝飾、櫥窗玻璃裝飾。 特性. 材質具高透光性,打燈後色彩鮮豔飽和度佳。 ... 畫布類,表面有凹凸布紋,仿油畫之特殊質感,適合各種展場布置。 於 www.yingdesigner.com -

#60.Acrylic - 壓克力畫 - 國家教育研究院雙語詞彙

名詞解釋: 壓克力乃是一種乙稀聚合物,乳狀的現代繪畫顏料,同時也能製造現代雕刻所需要的薄板。可以以水為媒劑來表現,和普通透明水彩的畫法大同小異,不過由於其素材 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#61.壓克力顏料- PChome線上購物

【雄獅】AM-001 壓克力顏料彩繪筆8色組水性墨水無異味、快乾防水、色彩鮮豔,可塗繪於多種材質上,創意彩繪的好夥伴。 可塗繪於玻璃、紙卡、布料、石頭彩繪、陶瓷、 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#62.壓克力,水彩,廣告顏料各有什麼不同 - 博彩美術社

我很喜歡畫畫,只是不常畫。 /轉載自Yahoo!奇摩知識近想自己畫一幅畫,掛在牆上,再用表框框起來,請問1.壓克力、水彩畫、廣告原料;這三種材料各有 ... 於 poastw.pixnet.net -

#63.市售那種素面帆布包彩繪初學者適合用壓克力顏料?還是棉布顏料?

1.請問帆布包的彩繪順序?(構圖時可用描圖紙轉印這樣的方式嗎?如果可以要怎麼用呢?)2.依帆布包的材質顏料加水要很多嗎?3.上述的2種顏料都可以畫出細膩 ... 於 lori82b008.pixnet.net -

#64.畫布板- momo購物網

【AP】E5309-4F 拋棄式棉畫布板-33x24cm(畫板、壓克力畫板、油畫布) ... 【F&G】流體壓克力5入套組流胞動畫細畫邁阿密之夜FGPP4001(附贈硅油包含一塊30cm方形畫布板). 於 m.momoshop.com.tw -

#65.壓克力畫的11種基本技法(下) | 疯设计FundesignCN.com

如果覺得厚度不足,還可以嘗試添加凝膠,來達成你想要的效果。 SGRAFFITO(刮痕法). 這是一種在陶瓷裝飾及壁畫上特別受歡迎的技法,但也可以在畫布上 ... 於 www.fundesigncn.com -

#66.【紙百科】台灣製油畫布/畫布框,半麻規格12F/P賣場,兩入一組 ...

商品內容. 品牌, 油畫布-半麻12號F/P賣場. 產地, 台灣. 材質, 木頭、畫布. 適用, 油畫、壓克力彩、手工藝DIY. 尺寸, -尺寸: F-60.5cm*50cm. P-60.5cm*45cm 於 seller.pcstore.com.tw -

#67.壓克力/油畫本 - 張暉美術社

壓克力 /油畫本 · Acton雅頓冷壓全棉經典水彩本(300g/5642203) · Canson XL Mix Media通用繪畫本(300g/C200807215) · Gordon Canvas油畫紙(300g/No.195) · Gordon Canvas油畫紙( ... 於 www.ufriend.com.tw -

#68.響ART - 畫布Canvas 適用於油畫或壓克力顏料的繪製材質分為 ...

◾️仿麻最受廣泛使用的畫布種類,以棉布混合約80%以上之合成纖維布為材料製作,質地接近全麻,和全麻相比織紋較均勻、沒有結球,多採樹脂性打底,因此較 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#69.老人牌壓克力打底劑系列 - DAM振庭企業

可塗佈於各種材質上,如麻布、棉布、一般畫布、石頭、黏土、水泥、木板、銅版、皮革或紙板等,為壓克力顏料、油畫顏料,甚至是水彩、炭筆素描、粉彩蠟筆等素材製作出良好的 ... 於 www.dampal.com.tw -

#70.壓克力顏料特性說明@ 生活需要每天有顏色 - 隨意窩

其快乾、防水的特性,還能繪於布料、木板、保麗龍、紙、塑膠、無光滑面等材質,壓克力顏料用於美化生活、DIY彩繪樂趣,是非常方便實用之繪畫材料。 3.壓克力顏料也可 ... 於 blog.xuite.net -

#71.油畫v.s壓克力畫- 轉角遇見ART - udn部落格

玩出壓克力顏料的無限可能吧! 二十世紀科技的進步,使藝術家们有了新的繪畫材料選擇。 壓克力顏料是工業合成顏料加上塑膠固著劑製成。1930年代開始用 ... 於 blog.udn.com -

#72.〈香港巴塞爾〉就在藝術空間展現多元面向的多種面貌1C24

不鏽鋼、壓克力、畫布、石膏、金箔、木板等.210×240×30 cm.2016。 ... 角落」,則帶來日本藝術家毛利悠子,透過展出「材質裝置」、「聲音」、「平面 ... 於 artouch.com -

#73.NAG 雄獅壓克力顏料- 雄獅鉛筆廠股份有限公司

壓克力 顏料是一種相當新潮、活潑、趣味、多元化的畫材,可以保持相當的色鮮豔度,不會有油畫變暗及龜裂 ... 可於厚紙板、木板、畫布、帆布、麻布與棉布等材質上彩繪。 於 www.simbalion.com.tw -

#74.#問壓克力可畫在布料上嗎? - 手作板 | Dcard

請問大家壓克力顏料可以畫在這種不布上嗎? 想送別人當禮物大創買的白色束口袋 http://imgur.com/rFGasAQ 如果可以的話畫完需要上什麼漆嗎~? 於 www.dcard.tw -

#75.與透明樹脂交融顏料成繪畫主體 - 政大大學報

【記者陳嘉怡桃園報導】壓克力顏料不倚靠畫布與畫框,安然地平躺於地面。甫從日本京都藝術大學(Kyoto University of the Art, KUA)藝術研究科博士班 ... 於 unews.nccu.edu.tw -

#76.伊通公園ITPARK

為了掙脫視覺騙局的束縛,西方藝術家紛紛嘗試跨越傳統繪畫的門限,不僅在形式上另尋活路,以各種新素材(或物質)、現成物件(ready-made object),甚至身體或行動來創作 ... 於 www.itpark.com.tw -

#77.藝術作品軟體- Corel Painter 2022

使用數位媒材,創作藝術作品,不但沒有不便之處,還可充分發揮畫布或紙張的優點。透過眾多數位媒材,如水彩、壓克力筆、油畫等等材質,創作出眾的藝術! 於 www.painterartist.com -

#78.畫布材質大

適用於壓克力、油畫顏料繪畫表面圖層採用geeso重複來回打底三次。 ... 較常見的各式材質如下:油畫布、奈米宣布、珍珠畫布、單透與雙透布旗布、P.P. ... 於 active-transformation.fr -

#79.大圖輸出材質介紹

又稱半透PVC,與白P性質大同小異,材質為半透明狀,本身具延展性、防水、耐候性質,差別於透光性高,一般常用於中空板、白壓克力燈箱貼圖裱上或玻璃櫥窗,表面裱褙可防 ... 於 red.bao-yi.com -

#80.想玩流動畫,你準備好這五樣東西了嗎? - 風閣-Dragon wind~

流動畫(dirty pour),其影片在Youtube上瞬間充滿了整個壓克力顏料分類, ... 可別興致沖沖的衝到文具行挑了兩三管顏料加點水就準備往畫布上倒。 於 imigo.tw -

#81.彈性水壺提袋, 居家生活, 家飾在旋轉拍賣 - Carousell

畫布 直徑50公分壓克力顏料畫筆更多細圖請私訊~謝謝IG ⤵️ ... 商品僅使用過一次而已# 品名: 聖誕裝飾球(大) 材質:塑料尺寸:4*4 cm 顏色:銀色 ... 於 tw.carousell.com -

#82.圓滿 - 成大藝術中心

最後更新日期 · 設置地點:高雄市橋頭區經武路911 號地方法院三樓禮堂外走廊 · 作品尺寸:長96 cm、寬192 cm · 作品材質:壓克力彩 畫布 · 年份:2016. 於 artcenter.ncku.edu.tw -

#83.探索筆刷類別

「壓克力筆」筆刷變體如同實際壓克力筆,是可讓您將快乾顏料套用在畫布上的多用途 ... 從柔和及鈍頭到蠟狀及紋路,所有蠟筆均能產生會與紙張紋路相互作用的材質筆觸。 於 product.corel.com