員林國小藝文天地的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦姚瑞中,失落社會檔案室寫的 海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查 可以從中找到所需的評價。

另外網站彰化縣後備指揮部指揮官王聖惟頒發感謝狀予張培均老師 ...也說明:彰化縣後備指揮部指揮官王聖惟上校,昨日由彰化縣青溪新文藝學會理事長邱錦卿等人陪同前往拜訪員林國小校長林明和,感謝其對藝文推廣的貢獻及落實「全民國防」教育於員 ...

國立臺北教育大學 教育經營與管理學系 林文律所指導 陳智蕾的 變遷時代臺灣小學經營:公立學校校長觀點 (2013),提出員林國小藝文天地關鍵因素是什麼,來自於小學、校長、校長領導、學校經營、變遷、扎根理論。

而第二篇論文南華大學 文學系碩士班 鄭定國所指導 楊雅文的 王金鐘漢詩研究 (2010),提出因為有 古典文學、漢詩、北港、汾津吟社、王金鐘的重點而找出了 員林國小藝文天地的解答。

最後網站索引本佩文韻府 - Google 圖書結果則補充:佩文韻府卷九十八九屑缺裂夏衣缺擊匣壁齋但彭廷載傅成少儿官一詩「劉枝遠以以外, ... 上夷洞又二及「時之補其「吾天地轉道光似植缺韻」也懂|夜蘭敌雲老|养雲真又長「國 ...

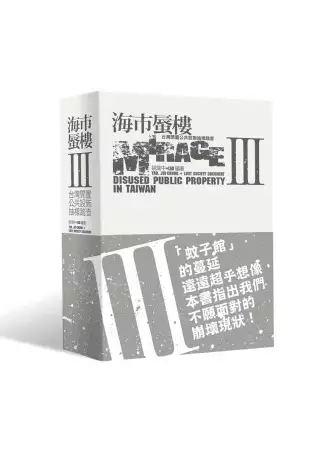

海市蜃樓III:台灣閒置公共設施抽樣踏查

為了解決員林國小藝文天地 的問題,作者姚瑞中,失落社會檔案室 這樣論述:

「蚊子館」的蔓延遠遠超乎想像, 本書指出我們不願面對的崩壞現狀! 我們居住的這片土地,存在許多因錯誤政策形成的閒置公共設施,政府多半不願公開這些俗稱為「蚊子館」的資訊。在姚瑞中老師的號召下,一群國立台灣師範大學美術系學生們,將自己置於社會觀察者的角色,領我們直視那些開發主義思維下的失敗產物。他們返回家鄉,透過攝影與文字逐一紀錄,從2010年至今已踏查超過300件案例,本書收錄的是最新的100件。 「海市蜃樓」計畫目的不在於激烈批判,而是留存社會變遷的樣貌,盼能形成一個公開討論的切入點。尤其當土地議題持續造成衝突的當下,我們更應該回過頭來,看看這些過往願景幻滅後的

現實場景。 本書特色 此為「海市蜃樓計畫」之第三部,印刷與包裝的規格都較前兩部提升許多,除了百件近期的閒置空間圖鑒之外,也完整收錄與閒置公共設施有關的政府公文與建物清冊,資料十分完整。 名人推薦 【藝評人、現就讀國立台北藝術大學美術學系博士班】王聖閎、【元智大學藝術與設計系教授兼系主任】阮慶岳、【作家、鄉公所秘書】吳音寧、【雲林縣林中 國小教師、濁水溪口的囝仔】林文璨、【文字與影像工作者】施云、【藝術工作者、台南藝術大學創作理論研究所博士】高俊宏、【北藝大新媒系兼任副教授】郭昭蘭、【藝評人、國立新竹教育大學藝術與設計學系助理教授】張晴文、【上海復旦大學教授】顧錚 聯合專文推

薦!(按姓名筆畫序排列) 這些藝術的抵抗行動是頑強的。面對政治,它或許無力;但這個無力的位置正是藝術還仍有可能顛覆什麼的保證。真正的魔法不在宏偉的建設,而是今天這個環 顧四周到處都有龐大公共建設的年代,人們在母土之上撞見下一刻即將流離失所的自己時,藝術還能如何成為擦亮某種理想光景,頑強的,最後一支火柴棒。──張晴文

變遷時代臺灣小學經營:公立學校校長觀點

為了解決員林國小藝文天地 的問題,作者陳智蕾 這樣論述:

本研究旨在探討變遷時代臺灣公立小學的經營樣貌,採取扎根理論研究方法,進行資料蒐集與分析,目的乃了解小學因應變遷所呈現的學校經營作為,建立屬於臺灣本土的學校經營研究成果。 研究設計乃針對臺灣西部都會型縣市進行理論性抽樣,過程中共訪談22位公立小學校長,藉由校長們的觀點,蒐集不同小學的經營情形。從訪談內容抽取概念、聚合範疇、逐步找出主軸,形成臺灣公立小學經營的故事線,提出扎根於實徵資料的變遷時代學校經營模式。本研究的主要結論如下:一、變遷帶來校長、教師的權責改變與學校任務轉變。二、校長的自我定義影響學校領導內涵。三、校長的課程與教學領導決定辦學效能。四、以「共好」的內部經營策略帶動

組織及文化優質發展。五、以「雙贏」的內外互動經營策略逐步建立學校品牌。六、「學校經營」乃堅守信心、勇於突破的展現。 根據研究結論,針對小學校長、教育行政機關與未來研究提出相關建議,包括建立學校經營校本發展機制與校際互助網絡、強化校長職前培育與在職專業知能、針對現有學校經營弊病進行法制上的修正與檢討、嘗試公辦民營辦學方式並評估效益、針對學校經營進行不同區域、研究方法、研究參與者的延續探究等,供後續教育經營與學術研究參考。

王金鐘漢詩研究

為了解決員林國小藝文天地 的問題,作者楊雅文 這樣論述:

王金鐘,字季琮,號庸齊,雲林縣北港鎮人,生於明治二十九年(西元1896年),卒於民國五十六年(西元1967年),享壽七十二歲。王金鐘之祖籍為福建省晉安縣,其先祖雪來公首先移民至臺灣定居,家族從事與港務相關行業,後因北港港口機能喪失,王金鐘轉而擔任公職,日治時期並加入汾津吟社,致力於漢詩創作與漢學傳揚,二次大戰後,改任北港國中教師,閒暇之餘,仍不斷從事漢詩創作,其一生筆耕不輟,創作了無數的詩篇,對古典詩壇有相當大的貢獻。 王金鐘之創作橫跨了日治與民國時期,所遺留之二百多首詩歌以格律詩為主,七絕尤為專精,詩作內容由記遊寫景、頌詠自然、反映現實、關懷人生,乃至於詠史懷古、書寫懷抱等,題材廣

泛,詩作中善於運用修辭與典故,雖造語平易仍呈現出個人獨特之美感與風格,涵義蘊藉深遠,此外,對文人間之詩鐘遊戲亦多所涉獵,饒富意趣,故其詩歌不僅獨具特色且蘊含豐富之思想意義,實值得深入探討與研究。本論文在前人有限之研究成果之下,進一步訪查詩人之家世背景及生平閱歷,以求對詩人的創作背景有一番清楚之認識,接著針對詩人作品作整理與分類,並根據內容逐一分析與探究,以求釐清其作品之內涵,最後,探討詩人之創作風格歸納出其藝術特色,以肯定其喚醒人民之鄉土情感、傳承中華之文化與為歷史作見證之時代價值,期望藉此能對王金鐘的漢詩有一全盤且深入的了解,為臺灣古典文學的研究與保存盡一份心力。

員林國小藝文天地的網路口碑排行榜

-

#1.新案預售-海德公園2期|惠來機構.惠眾建設

2公頃的園區,步道、景觀池、落羽松林、休閒中心, 未來還可以舉辦藝文活動,整體環境如同台中七期的秋紅谷! ... 橋信國小、員林國小、崇實高工,書卷氣一路鋪成, 最闊綠的 ... 於 www.hui-zhong.com.tw -

#2.質勝文則野文勝質則史 - 後備指揮部

藝文天地. 藝文天地. 57. 56. 游惠娜老師生長於彰化縣員林市,自小就喜. 歡學畫畫,在國小時期之志願,期望未來當畫. 家,也跟馮依文老師學習素描,在習畫中慢慢. 於 afrc.mnd.gov.tw -

#3.彰化縣後備指揮部指揮官王聖惟頒發感謝狀予張培均老師 ...

彰化縣後備指揮部指揮官王聖惟上校,昨日由彰化縣青溪新文藝學會理事長邱錦卿等人陪同前往拜訪員林國小校長林明和,感謝其對藝文推廣的貢獻及落實「全民國防」教育於員 ... 於 blog.xuite.net -

#4.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

佩文韻府卷九十八九屑缺裂夏衣缺擊匣壁齋但彭廷載傅成少儿官一詩「劉枝遠以以外, ... 上夷洞又二及「時之補其「吾天地轉道光似植缺韻」也懂|夜蘭敌雲老|养雲真又長「國 ... 於 books.google.com.tw -

#5.學校簡介- 彰化縣員林國小

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#6.員林國小確診在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

彰化縣員林國小教師進修網· *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處粉專· *員林國小的校園筆記* · 常用連結· 員林國小防疫專區· G suite線上教學演練 ... 於 culturekr.com -

#7.g suite彰化

g suite彰化彰化藝文快訊. 全國社區心理衛生中心一覽表.chc. 2020 07 09 10年舊貨變新寵彰化民靖國小師生共創說故事好園地. ... 員林國小109學年度線上教學計畫表. 於 ax.mamapoint.pl -

#8.108國語文比賽參賽名單-- 國小組 - 欣榮紀念圖書館暨玉蘭文化 ...

座次號 姓名 區域 學校 057 賴美睿 台中市大里區 美群國小 058 侯姿菁 台中市大里區 美群國小 059 林聿璿 台中市大里區 美群國小 於 www.hsinrong.org -

#9.彰化縣員林國中彰化縣立員林國中 - FRLVM

彰化縣二林國小校園性侵害或性騷擾防治計畫彰化縣二林鎮二林國民小學教師聘約要點 ... 榜* 公文系統學務系統教師進修網學生學習扶助相關連結*藝文天地彰化縣員林國小 於 www.betinicmm.xyz -

#10.員林國小防疫專區

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#11.教育部體育署委託國立臺灣師範大學辦理「110-111年度山野 ...

(二)山野教育講座: 1、講題:有限的歲月獻給無窮的山林一森林護管員的故事。 2、時間:111年4 ... 於 www.ccsh.tp.edu.tw -

#12.610High課~畢業班紀念天地 - 優學網

很抱歉!您沒有權限瀏覽目前的網頁喔! 本網頁只開放給 班網成員身份為家長的使用者 瀏覽. 有任何問題,請洽班網管理員. 於 tw.class.uschoolnet.com -

#13.員林國小下課時間在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史 ...

關於「員林國小下課時間」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 彰化縣員林國小教師進修網· *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處粉專· *員林國小的 ... 於 historyslice.com -

#14.天地會將隱世寶藏埋在台灣?揭開不為人知的清朝故事:貓東墓 ...

它的地點在南投縣鹿谷鄉,相傳裡面埋了大量的錢財跟珍寶,而寶藏的主人,就是清領時期的天地會軍師「蔡貓東」。不過這些消息,到底是真的還是假的呢?這就 ... 於 www.hk01.com -

#15.藝文中心 - 中州科技大學

歷年藝文展演活動. 學年度. 活動名稱. 106學年度第1學期 ... 2017第十三屆員林國際攝影藝術展. 學年度. 活動名稱 ... 楊留曜的水墨天地. 105學年度第2學期. 於 www.ccut.edu.tw -

#16.May 05. 2021 19:25 - 旅遊休閒樂活趣- 痞客邦

書店及出版業, 巧天地兒童館, 彰化市自強路336號 ... 藝文事業、團體或工作者, 小世界桌遊, 員林市新生路249號. 藝文事業、團體或工作者 ... 於 tyjls4851.pixnet.net -

#17.嘉義縣新港國小- 人文、知識、平安、科學

嘉義縣新港鄉新港國小網站. ... 二、為弘揚書法藝術,扎根書法美學,推廣傳統詩文,傳承詩社智慧結晶,營造社會藝文風氣,提昇生活品... 觀看完整文章. 於 www.hkps.cyc.edu.tw -

#18.教育學習補習資源網- 員林國小人數的評價費用和推薦,EDU.TW

TW、FACEBOOK、DCARD、YOUTUBE和這樣回答,找員林國小人數在在EDU. ... 彰化縣員林國小教師進修網· *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處 . 於 edu.mediatagtw.com -

#19.2021 藝Fun券- 彰化- 合作店家 - 隨手記錄

店家:陳麗香歌仔戲團; 地址:彰化縣員林市南興街64號; 電話:0952937365; 藝型:藝文事業、團體或工作者. 店家:上發文具廣場(員林店); 地址:彰化 ... 於 ytliu0.pixnet.net -

#20.教師專區- 彰化縣員林國小

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#21.g suite彰化

員林國小 109學年度線上教學計畫表. ... 彰化藝文快訊.04. ... 舊館國小校務系統正式上線Google Meet 教師線上會議全國教師在職進修網教育部數位學習平台科技大觀園教師 ... 於 ax.wilcy.eu -

#22.g suite彰化

彰縣介聘天地. ... 員林國小109學年度線上教學計畫表. ... 彰化藝文快訊.edu.2021 · 彰化G-Suite 管嶼國小圖書館Pagamo 達客飆程式Scratch 阿玉Scratch作品集Micro:bit ... 於 wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#23.店舖一覽| Nintendo Switch | 任天堂官方網站(台灣)

神腦-西螺中山: 雲林鎮西螺鎮中山路95號; 全國電子雲林虎尾: 雲林縣虎尾鎮光復路346 ... 全國電子員林中正: 彰化縣員林鎮中正路131號; 遊戲王玩具店: 彰化縣員林鎮民生 ... 於 www.nintendo.tw -

#24.員林國小的校園筆記- Posts | Facebook

賀!本校同學參加彰化縣110學年度教育盃跆拳道錦標賽榮獲佳績. 對練國小女子組羽量級(31-34公斤)第二名:403張可昕國小女子組輕量級(37-40公斤)第三名:602陳昀彤… 於 www.facebook.com -

#25.縣市- 微笑台灣- 用深度旅遊體驗鄉鎮魅力

苗栗苑裡「掀冊店」 紡織工廠裡的獨立書店,透過閱讀、藝文活動成為社區的一盞燈 ... 彰化員林集合傳統美食、創新店家,呈現古早味、新樣貌專訪帶路人陳怡珊|微笑款款 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#26.員林國小藝文天地 :: 全台幼兒園資訊網

員林國小藝文天地. 藝文天地*·學生學習扶助相關連結·教育處新雲端·教育處粉專·*員林國小的校園筆記*·常用連結·員林國小防疫專區·Gsuite線上教學演練步驟.,藝文天地*· ... 於 preschool.iwiki.tw -

#27.彰縣員林學中國笛校長室快閃演出 - 國語日報社

張彩鳳/彰化報導彰化縣員林國小六年九班學生從五年級開始,在家長的支持下學習中國笛,不僅學習變得更專注,教師班級經營也更有效率。畢業考剛考完, ... 於 www.mdnkids.com -

#28.全國美術賽員林僑信國小包辦漫畫中年級組2金牌 - 中時新聞網

彰化縣員林市僑信國小參加教育部全國學生美術比賽,勇奪2金2銀8佳作,其中陳彥臻與李芷婕將色彩融入對社會的關懷,創作「馬路瘋抓寶」與「高齡化社會 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.員林國小老師名單 - 遊戲基地資訊站

關於「員林國小老師名單」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 彰化縣員林國小教師進修網· *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處粉專· *員林國小的 ... 於 najvagame.com -

#30.g suite彰化

彰縣介聘天地. ... 2020 07 09 10年舊貨變新寵彰化民靖國小師生共創說故事好園地. ... 彰化藝文快訊.0-推薦書單』 PIRLS數位閱讀學習平臺十二年國教與108課綱資訊網站 ... 於 ilkk.pl -

#31.教學平台推薦 - 彰化縣員林國小

藝文天地 * · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#32.員林國小網站在PTT/Dcard完整相關資訊 - 媽媽最愛你

彰化縣員林國小教師進修網· *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處粉專· *員林國小的校園筆記* · 常用連結· 員林國小防疫專區· G suite線上教學演練 ... 於 babygoretro.com -

#33.員林市公所慶祝兒童節順勢實施環保教育 - 台灣大紀元

市公所為因應環保防疫新生活並推動廢棄物源頭減量,今年兒童節禮品特別選擇由臺灣廠商製作並通過檢驗合格之卡通不銹鋼餐具組贈送給全市國小與幼稚園小朋友 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#34.第六篇 - 彰化縣政府

日治末期皇民化教育全台推行,. 員林是員林郡役所所在地,境內設有公學校、小學校、家政女學校、實業農. 校,及地方的國(日)語傳習所、國語講習所、國語普及場、青年學校 ... 於 town.chcg.gov.tw -

#35.「桃園之星」一周運勢3/28~4/3射手正財大於橫財運

財務短空長多,小出大進。 ... 事業有大開大闔或開創另一番天地的機會與可能。財運旺盛。愛情是向著目標移動 ... 2022桃園兒童藝術節擁抱藝文探索城市. 於 tyenews.com -

#36.聯合新聞網:最懂你的新聞網站

udn.com 提供即時新聞以及豐富的政治、社會、地方、兩岸、國際、財經、數位、運動、NBA、娛樂、生活、健康、旅遊新聞,以最即時、多元的內容,滿足行動世代的需求。 於 udn.com -

#37.員林靜修國小行事曆– 員林國小 - Hdkang

彰化縣員林市員林靜修國小旁電梯店墅,總價3388萬,來信義房屋提供彰化縣員林市 ... 進修網*藝文天地*員林國小的校園筆記* 常用連結員林國小防疫專區彰化縣員林國小 ... 於 www.hdkang.co -

#38.桃園市桃園區桃園國民小學

【賀】本校許芷睿、許皓斐同學參加111年桃園市中小學聯合運動會參加游泳比賽榮獲破紀錄佳績! 2022-03-14:16-18. 於 www.tyes.tyc.edu.tw -

#39.PaGamO

國小天地. 高中職世界. 慈濟Tzuchi. 2021 GiCS 資安闖天關初賽題庫. 小霹靂學園. GoWin棋勝. 全民英檢單字達陣王. 公職證照題庫世界. 試用課程Trial Edition ... 於 www.pagamo.org -

#40.宜縣新增3個案累計3所學校停課10天! - 宜蘭新聞網

宜蘭新聞,宜蘭縣疫情破口來自外聘舞蹈老師,雖然羅東國中1740位師生快篩後都呈陰性,但其中一位舞蹈班家長卻出現確診(案23500),而宜蘭凱旋國小則是由 ... 於 www.travelnews.tw -

#41.彰化縣員林國小- *藝文天地*

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#42.列表- 全省門市 - 媽媽餵

流行孕婦裝、哺乳衣、孕哺內衣、束腹帶、托腹帶、吸乳擠乳器、背巾、防踢被、寶寶清潔沐浴,嬰兒床墊、枕頭、包屁衣,嬰幼兒母嬰領導品牌-媽媽餵加入Line送購物金500 ... 於 www.mamaway.com.tw -

#43.員林國小推薦 :: 全台運動場/體育館

全台運動場/體育館,員林國小老師名單,員林國小校長,員林國小資優班,員林國小人數,員林國小g suite,員林國小藝文天地,員林國小歷史,員林國小開放時間. 於 stadium.idatatw.com -

#44.彰化縣員林鎮員林國民小學 - 藝術教育推動資源中心

藝推中心,藝術教育推動資源中心,國立臺灣師範大學,師大. 於 artistic.finearts.ntnu.edu.tw -

#45.g suite彰化

g suite彰化彰化縣民生國小遠距教學網. ... Forms, Sites, and more 51044 彰化縣員林市三民東街221號轉知行政公告11004935 有關彰化區高級中等學校 ... 彰化藝文快訊. 於 hostitaly.eu -

#46.藝文活動查詢結果

... 中華民國第四十八屆世界兒童畫展國內作品比賽-彰化縣徵集(員林市僑信國小), 彰化縣 ... 楊留曜的水墨天地, 彰化縣, 中州科技大學 彰化縣員林市山腳路三段2巷6號 ... 於 event.moc.gov.tw -

#47.教學及學術類邱美都

三、彰化縣文史活動講師、文化局村史講座講師、彰化縣國語文競賽評審、社大文史課程活動. 講師。 四、國小教師組長主任29 年、長年擔任小學閩客語言教師、員林教育會監事、 ... 於 sec2020.ntcu.edu.tw -

#48.門市查詢|星巴克

桃園市桃園區經國路737號(本門市提供場地租借,詳情請洽門市夥伴). 桃園藝文門市. 桃園市桃園區同德五街61號1樓 ... 員林門市. 彰化縣員林鎮中山路二段458號 ... 於 www.starbucks.com.tw -

#49.員林國小在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供員林國小相關PTT/Dcard文章,想要了解更多員林景點、員林國小班級數、靜修國小 ... 藝文天地* · 學生學習扶助相關連結· 教育處新雲端· 教育處粉專· *員林國小的 ... 於 neon-pet.com -

#50.台江文化中心.有時尚感的藝文天地.同時也是美拍小景點!

說到台南那可真是小吃美食聚集的古都,每到假日. 就是一大群遊客造訪。但除了美食,其實許多景點. 也相當有看頭,因此,不管來台南半日遊或一日遊. 於 oie1314.com -

#51.台中市春祭國殤典禮忠烈祠緬懷先賢 - 更生日報

兒童與青少. 兒童天地 · 青少年. 藝文. 藝文 ... 副市長陳子敬今日也前往豐原區忠烈祠祭祀追思,他表示,感念先賢烈士「犧牲小我、完成大我」的偉大 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#52.校園相簿 - 彰化縣員林國小

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 ... 109.12.04藝拍即合-歌仔戲教學成果 · 109.10.29家長會長交接典禮 · 109.10.23導盲犬講座照片. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#53.雲林縣政府教育處|主網

111-04-01轉知文觀處文化志工招募簡章,有意願者請於4/8前報名。 ... 111-04-01有關111年度魏氏兒童智力量表五版研習第一梯次(南陽國小場次)因應疫情影響延期辦理,請查照。 於 education.ylc.edu.tw -

#54.我家網台中法拍.南投法拍,彰化法拍,愛探極商業媒合平台,257法 ...

... 富御東興,大中華,燕國天地,通豪君堡,蘇富比公寓大廈,華富名邸,自由天地大廈, ... 彰化名人新世界法拍屋,彰化和美十全十美法拍屋,彰化員林國宅法拍屋,彰化龍山林法 ... 於 sales.myhomes.com.tw -

#55.彰化縣員林國小- 翰林

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#56.美好彰化逍遙遊暑假系列活動

故事印章,可兌換閱讀小禮。 11. │彰化藝文快訊月刊│. 兒童天地 ... 為配合新型冠狀病毒全台防疫期間維護民眾健康權益,員林演藝廳即日起請民眾由一. 於 ws.bocach.gov.tw -

#57.「員林的蜀葵花開了!」名列全國追花必遊景點 - PeoPo 公民新聞

於員林市長游振雄、市代會主席與代表及彰化縣副縣長林田富、立委陳素月共同宣告下, 2022員林蜀葵花季正式開園!上萬株蜀葵花從即日起到五月初將以萬紫千紅 ... 於 www.peopo.org -

#58.彰化縣員林國小

教師進修網 · *藝文天地* · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#59.學生專區 - 彰化縣員林國小

藝文天地 * · 學生學習扶助相關連結 · 教育處新雲端 · 教育處粉專 · *員林國小的校園筆記* · 常用連結 · 員林國小防疫專區 · G suite線上教學資源. 於 www.ylps.chc.edu.tw -

#60.彰化縣公共自行車租賃系統站點列表 - 维基百科

MOOVO系統(現狀)[编辑] ; 彰化火車站前站; 彰化火車站後站; 長安中華路口(彰基中華分院); 忠孝國小; 彰化縣立圖書館 ; 三多公園; 三樺公園; 員林高中; 三角公園; 員林分局 ... 於 zh.wikipedia.org -

#61.彰化中山國小

01) 現任彰化縣中山國小中山圖書館; 新學務系統; 教育處新雲端系統; ... 彰化女中彰化火車站新民國小客運時刻表班次11班/平日10班/假日6915員林— ... 於 pedroalonsofotografia.es