同道中人的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬世芳,許允斌,姚瑞中,陳光達,黃威融寫的 在台北生存的一百個理由(大塊文化25週年增修紀念版)(五版) 和馬世芳,許允斌,姚瑞中,陳光達,黃威融的 在台北生存的一百個理由(五版)(大塊文化25週年增修紀念版)(五位作者豪華親簽版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

淡江大學 中國文學學系 林保淳所指導 朱珮瑩的 明清話本僧道人物形象研究 (2003),提出同道中人關鍵因素是什麼,來自於明清話本、僧人、道士、形象。

而第二篇論文東海大學 中國文學系 周世箴所指導 李順慧的 《鹿鼎記》中韋小寶研究--語言學的角度 (2000),提出因為有 語言學、社會語言學、語用學、武俠小說、金庸、人物研究的重點而找出了 同道中人的解答。

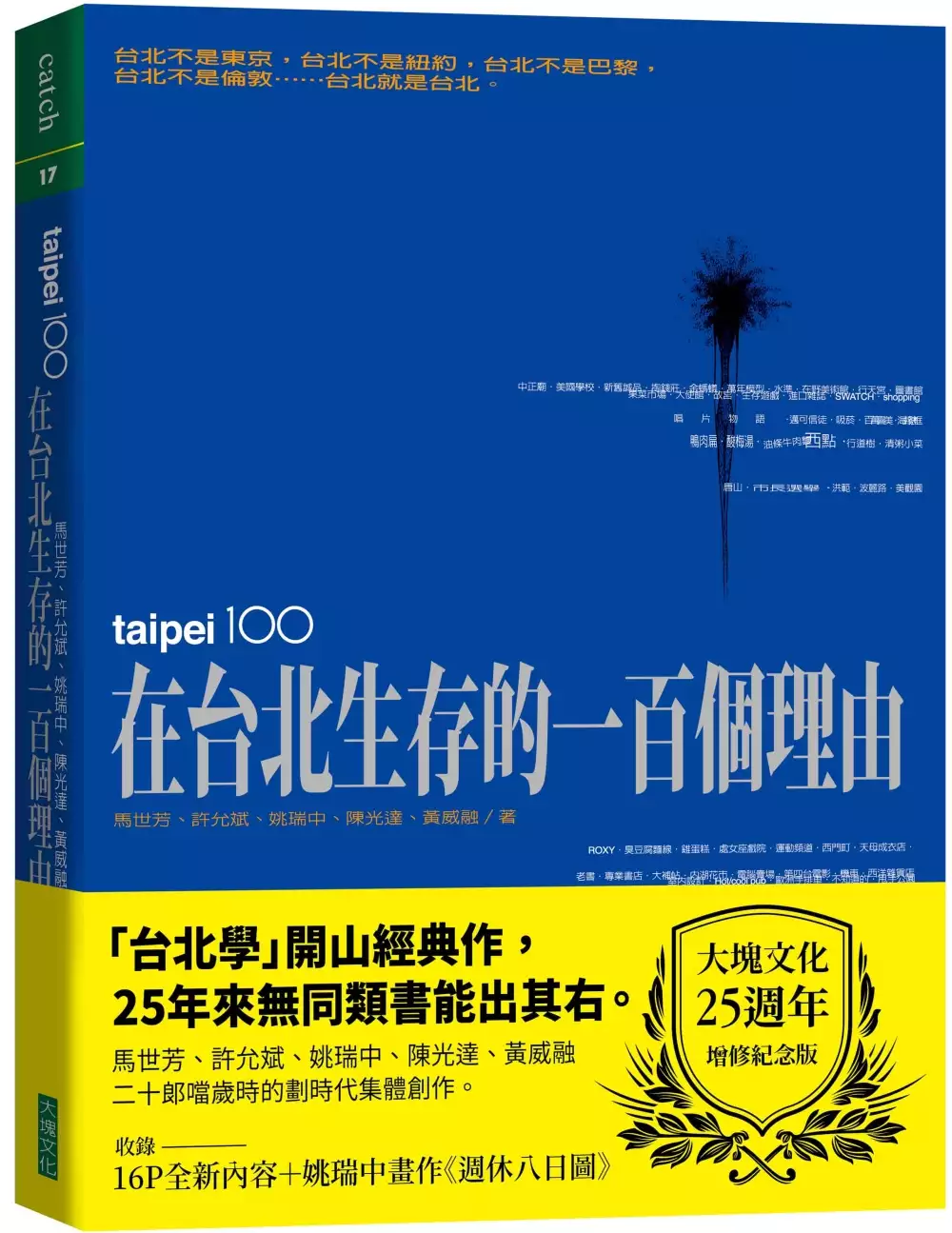

在台北生存的一百個理由(大塊文化25週年增修紀念版)(五版)

為了解決同道中人 的問題,作者馬世芳,許允斌,姚瑞中,陳光達,黃威融 這樣論述:

◎ 「台北學」的濫觴,二十五年來無同類書能出其右。 ◎ 馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融二十郎噹歲時的劃時代集體創作。 ◎ 堂堂邁入第五版!2022新版收錄16P全新圖文內容。 ◎ 加贈姚瑞中長卷畫作《週休八日圖》(本書五位作者亦入畫)。 ◎ 2000年金鼎獎「推薦優良圖書」、2011年獲選北市圖「台北之書」(非文學類)。 台北不是東京,台北不是紐約,台北不是巴黎,台北不是倫敦——台北就是台北! 「閱讀城市、書寫台北」的里程碑之作。 五個創意與才華無限的年輕人,令整個華文世界為之注目! 昔日廢青今日大叔之不朽「致青春」: ◎馬世芳—

—「這本亂七八糟、五顏六色、滿是失效聯結的書,記錄了九十年代末期五個小青年的世界觀。我們試圖用一種突梯的方式,表述自己(其實也沒什麼大不了)的生活。對,沒什麼大不了。但若要我和別人交換人生,或者讓我從頭再活一次,我也是不願意的。」 ◎許允斌——「哥們買的不是音樂,是求同道中人。我說的是類比與數位的溫度差異,大數據與私密經驗的遙遠距離。」 ◎黃威融——「這是五個人青春時期亂七八糟吸收的各種養分的總和:各自偏愛的搖滾樂,當時風行的廣告創意,雜食巧遇的藝術啟發,荷爾蒙失調和青春期暴衝。」 ◎陳光達——「知影 lán 本底 tiō 有 lán 家己的名,著愛用 lán 家己的話

講出來。」 ◎姚瑞中——「大叔年過已半百,眼前滿是春色嬌;回首來時蓽縷路,只見廢墟無大佛。」 「這是一本極難定位的書,不實用,卻極具可讀性。它是五個不到三十歲的青年花了一年的青春和大量的金錢,用掉上千張紙、燒掉上千根菸所累積的作品。儘管這本書可能填塞了許多偏見或者自以為是的趣味,但是不可否認的它開創了一個新的創作方向,起碼表現了我們這群人是如何誠實地觀看和存在於這個城市。」 1996年,馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融都還是二十幾歲的年輕人,和當時甫創立的大塊出版社合作,開始了這本耗時兩年的怪書製作。當時鮮少大開本全彩圖文書,也少見多角度的城市書寫;台北的咖啡館尚

未氾濫,也還不是文青和創意市集的聚集地。在台北出生長大的五人,用「『出清存貨才能告別青春期』的瘋狂態度,挑戰當時出版環境習以為常的工作模式,採用幾近毀滅友誼的吐槽批鬥」(黃威融語),花費一年多完成了這本以現在眼光來看、實為雜誌主題特刊的奇書。書出版後叫好叫座,創新與創意在整個華文閱讀圈都引起注目和討論,甚至出現其他城市的仿效致敬之作。 此書出版後,若要論「台北學」或研究「台北文化地理」,本書依舊是數一數二的必讀首選。即使放在二十五年後的現在,也少有如此野心勃勃且紮實龐雜的書籍可勘比擬。全書介紹的一百個生存理由畫分為九個面向:怪店、戀物、經典、偏方、土味、嬉味、逃逸、夢想、個人。許多因歲

月而生的變化:如「中正廟」已換了匾額、行天宮再不准燒香、Tower Records結束多年、敦南誠品已然熄燈⋯⋯書中的描寫如今成了對昔時台北的鄉愁,也記錄下台北城市史的變遷。至於雞蛋糕和車輪餅在台北街頭依然隨處可見,鴨肉扁和公園號都還在營業,算命仙仍是市民的心理醫師,公園甩手老人也從來不減,你也還是可以去行天宮收驚⋯⋯許多在台北生存的理由數十年來未曾稍變。 「真正的生活從來不在他方,台北就是台北。」 「《在台北生存的一百理由》寫的雖然是二〇〇〇年之前的台北,但事實上它一直有一種未來的感覺。即使過了二十多年,今天來看這本書,仍然不覺得過時,也仍然有一種超前的感覺,真的是有一種非常

獨特的魅力在裡面。」——郝明義(大塊文化董事長) 【2022年新版】特別收錄16P全新內容: 1. 作者群+編輯群七千多字精彩對談,爆料許多祕辛。 2. 五位作者執筆全新圖文: ◎姚瑞中〈當藝術家的一百個悲壯理由〉 ◎陳光達〈我是按怎治好我的「台北不適應症」〉 ◎黃威融〈二十幾年前買的那堆雜誌,現在還在老黃的新家〉 ◎許允斌〈哥們終究是個老性人〉 ◎馬世芳〈一切都從那個充滿陽光和廢棄的十字路口開始〉

同道中人進入發燒排行的影片

明清話本僧道人物形象研究

為了解決同道中人 的問題,作者朱珮瑩 這樣論述:

在中國古典小說裏,「僧道」是出現相當頻繁的一個族群,早在魏晉南北朝時代,僧道形象已初見端倪,然尚未普遍。隨著時代的演進,僧道形象榮登為小說的要角,尤其在明清時代的話本小說裏,處處可見其蹤影,從而形成龐大的人物群像,不但在人物塑造、情節模式等方面有別以往,而且還鮮明地呈現出兩極評價並存的特點,此種現象足以顯示僧道形象蘊含文學及文化上的重要意義,值得我們加以重視和探究。職是之故,本文欲透過話本小說的領域,對僧道形象作全面性、系統性的剖析,雖然,僧/道分屬不同的宗教系統,其中又有男性/女性出家者之別,但基於兩者的共通點——修行者加以整合論述,主要視為一個群體探討,必要時才加以分別論述。本文之目

的就在於從文本的表層結構發掘其深層的意蘊,對於明清小說研究、社會文化研究而言,均為一個值得深入開發的研究領域。 本論文的章節架構與主要內容如下: 第一章緒論,說明研究動機與目的、界定明清時代的範圍、小說材料以及研究方法。 第二章旨在探討僧道詞義的演變及僧道形象的發展,首先釐清「僧」、「道」詞義的歷史演變情形,以獲得其正確的內涵。其次,從文學形象溯源,探究僧道形象的文學發展,在文言小說與白話小說中究竟呈現何種不同的面貌?其中形象轉變的原因為何? 在第三章,將從小說文本出發,界定分類的標準、定義後,針對

僧道的類型加以分析,包括:「正面型」、「普通型」、「反面型」三類,探討僧道所各具的特點,以期從諸多特點中探究深層意蘊的可能。 第四章探討話本小說中的僧道與社會的關係,宗教世俗化的現象究竟在兩者之間造成何種影響?藉以觀察僧道與各階層的往來互動的情形如何?又具有何種作用? 第五章則針對僧道形象的藝術成就加以探討,明清小說人物塑造論有何進步之處?話本小說中的僧道形象塑造又具有何種特色?並且歸納僧道形象在小說中不同的情節模式,思考僧道形象在模式中的功用與意義,企圖進一步剖析僧道形象塑造蘊含的文化意義,主要是站在儒家立場所呈現的現象,其評價自不盡客觀公允。

第六章結論,總結明清話本僧道人物形象研究的要點。

在台北生存的一百個理由(五版)(大塊文化25週年增修紀念版)(五位作者豪華親簽版)

為了解決同道中人 的問題,作者馬世芳,許允斌,姚瑞中,陳光達,黃威融 這樣論述:

◎ 「台北學」的濫觴,二十五年來無同類書能出其右。 ◎ 馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融二十郎噹歲時的劃時代集體創作。 ◎ 堂堂邁入第五版!2022新版收錄16P全新圖文內容。 ◎ 加贈姚瑞中長卷畫作《週休八日圖》(本書五位作者亦入畫)。 ◎ 2000年金鼎獎「推薦優良圖書」、2011年獲選北市圖「台北之書」(非文學類)。 台北不是東京,台北不是紐約,台北不是巴黎,台北不是倫敦——台北就是台北! 「閱讀城市、書寫台北」的里程碑之作。 五個創意與才華無限的年輕人,令整個華文世界為之注目! 昔日廢青今日大叔之不朽「致青春」: ◎馬世芳——「這

本亂七八糟、五顏六色、滿是失效聯結的書,記錄了九十年代末期五個小青年的世界觀。我們試圖用一種突梯的方式,表述自己(其實也沒什麼大不了)的生活。對,沒什麼大不了。但若要我和別人交換人生,或者讓我從頭再活一次,我也是不願意的。」 ◎許允斌——「哥們買的不是音樂,是求同道中人。我說的是類比與數位的溫度差異,大數據與私密經驗的遙遠距離。」 ◎黃威融——「這是五個人青春時期亂七八糟吸收的各種養分的總和:各自偏愛的搖滾樂,當時風行的廣告創意,雜食巧遇的藝術啟發,荷爾蒙失調和青春期暴衝。」 ◎陳光達——「知影 lán 本底 tiō 有 lán 家己的名,著愛用 lán 家己的話講出來。」

◎姚瑞中——「大叔年過已半百,眼前滿是春色嬌;回首來時蓽縷路,只見廢墟無大佛。」 「這是一本極難定位的書,不實用,卻極具可讀性。它是五個不到三十歲的青年花了一年的青春和大量的金錢,用掉上千張紙、燒掉上千根菸所累積的作品。儘管這本書可能填塞了許多偏見或者自以為是的趣味,但是不可否認的它開創了一個新的創作方向,起碼表現了我們這群人是如何誠實地觀看和存在於這個城市。」 1996年,馬世芳、許允斌、姚瑞中、陳光達、黃威融都還是二十幾歲的年輕人,和當時甫創立的大塊出版社合作,開始了這本耗時兩年的怪書製作。當時鮮少大開本全彩圖文書,也少見多角度的城市書寫;台北的咖啡館尚未氾濫,也還不是文

青和創意市集的聚集地。在台北出生長大的五人,用「『出清存貨才能告別青春期』的瘋狂態度,挑戰當時出版環境習以為常的工作模式,採用幾近毀滅友誼的吐槽批鬥」(黃威融語),花費一年多完成了這本以現在眼光來看、實為雜誌主題特刊的奇書。書出版後叫好叫座,創新與創意在整個華文閱讀圈都引起注目和討論,甚至出現其他城市的仿效致敬之作。 此書出版後,若要論「台北學」或研究「台北文化地理」,本書依舊是數一數二的必讀首選。即使放在二十五年後的現在,也少有如此野心勃勃且紮實龐雜的書籍可勘比擬。全書介紹的一百個生存理由畫分為九個面向:怪店、戀物、經典、偏方、土味、嬉味、逃逸、夢想、個人。許多因歲月而生的變化:如「中

正廟」已換了匾額、行天宮再不准燒香、Tower Records結束多年、敦南誠品已然熄燈⋯⋯書中的描寫如今成了對昔時台北的鄉愁,也記錄下台北城市史的變遷。至於雞蛋糕和車輪餅在台北街頭依然隨處可見,鴨肉扁和公園號都還在營業,算命仙仍是市民的心理醫師,公園甩手老人也從來不減,你也還是可以去行天宮收驚⋯⋯許多在台北生存的理由數十年來未曾稍變。 「真正的生活從來不在他方,台北就是台北。」 「《在台北生存的一百理由》寫的雖然是二〇〇〇年之前的台北,但事實上它一直有一種未來的感覺。即使過了二十多年,今天來看這本書,仍然不覺得過時,也仍然有一種超前的感覺,真的是有一種非常獨特的魅力在裡面。」——

郝明義(大塊文化董事長) 【2022年新版】特別收錄16P全新內容: 1. 作者群+編輯群七千多字精彩對談,爆料許多祕辛。 2. 五位作者執筆全新圖文: ◎姚瑞中〈當藝術家的一百個悲壯理由〉 ◎陳光達〈我是按怎治好我的「台北不適應症」〉 ◎黃威融〈二十幾年前買的那堆雜誌,現在還在老黃的新家〉 ◎許允斌〈哥們終究是個老性人〉 ◎馬世芳〈一切都從那個充滿陽光和廢棄的十字路口開始〉

《鹿鼎記》中韋小寶研究--語言學的角度

為了解決同道中人 的問題,作者李順慧 這樣論述:

論 文 摘 要 金庸小說受歡迎,正在於他的「通俗性」,即在於人物性格的塑造和真實人生緊緊相扣的,描寫普遍人性。透過他細膩的敘述,一個個真實的人物躍然紙上,就連人物的一個小動作以及思考理絡他都巨細靡遺的描寫出來,俾使讀者都能看懂他的小說,儘管讀者不明白他的明喻或隱涉,也能單單從其故事內容得到滿足。所以金學研究可以是讀者的直覺感知,更可以透過嚴謹的學術的方法來分析驗證。 在小說虛構的世界裡仍是一個完整的語境,蘊含著實際語言,尤其是《鹿鼎記》語言鮮活、逗趣,書中主角韋小寶起於市井,專門插科打諢,最適合將之視作一份語料來進行分析研究,一窺作者如何利用語言塑造人

物性格以及人物如何表現語言。文學再也不是不能說破的整體感知,而是可以透過語言學系統的方法分析,將知覺分解,並將分解的知覺還原到文本整體的感覺中。 透過社會語言學的分析,可探求出《鹿鼎記》中人物的背景與人物的關係是如何的由「外」而「內」影響人物性格的形成。人物的背景包括生長活動以及經歷的地方、所經歷的社群團體、自己本身的教育程度、父母長輩的教養等等;人物的關係則是指人與人間交際所產生的關係,影響了人物的情感歸向。這些在在都影響了小說中的人物性格的塑造。韋小寶即是一個鮮活的例子,他的撒謊、吹牛、馬屁奉承都只是妓院中的求生計倆,他的好賭、貪花、愛財也只是妓院生活的反射,他的義氣與

僅有的一點有關歷史知識都是從茶館聽白書聽來的,卻還能讓他作為殷鑑,將之活用在生活上而解除掉一些眼前的危機,因此可看出:他立身處世的一切準則,一貫地是以在揚州妓院的生存法則為應用。從語用學的會話原則來檢視小說中的對話,可看出作者如何藉由交談合作原則與禮貌原則的遵循與違反以及語用前提的破壞,由「內」而「外」的,外顯人物性格或引發衝突,甚或製造笑點。