吉光片羽的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦張隆志,林逸帆,石文誠,鄭螢憶,蘇峯楠寫的 致福爾摩沙套書(跨越世紀的訊號1+2) 和方群的 桃園詩行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站客家電視台|巷弄裡的吉光片羽片頭|轉轉映画thespin2也說明:轉轉映画動畫製作公司服務項目:動畫影片製作/ 節目片頭設計/角色動畫/ 影像腳本規劃.

這兩本書分別來自貓頭鷹 和秀威資訊所出版 。

崑山科技大學 媒體藝術研究所 胡佩芸所指導 盧鵬任的 裝置藝術《新人類》創作論述 (2021),提出吉光片羽關鍵因素是什麼,來自於網路、意識、裝置藝術、賽博格(cyborg)、新人類。

而第二篇論文國立暨南國際大學 中國語文學系 王學玲所指導 廖敏惠的 跨越邊界的禮與俗—明代東亞使節文化書寫研究 (1450─1620) (2021),提出因為有 漢文化禮俗、明代外交政策、使節文化書寫、東亞朝貢體系的重點而找出了 吉光片羽的解答。

最後網站歌詞欣賞-- 《吉光片羽》 - 霽煙閣- 痞客邦則補充:盜筆同人歌聽逆風朔雪而聽是你凜冽呼吸還只是幻境銅鈴靜你於畫中沉靜那一幀驚鴻照影令什麼甦醒我踏碎沿路的骸骨願羚羊掛角無跡可逐而這頁默示錄.

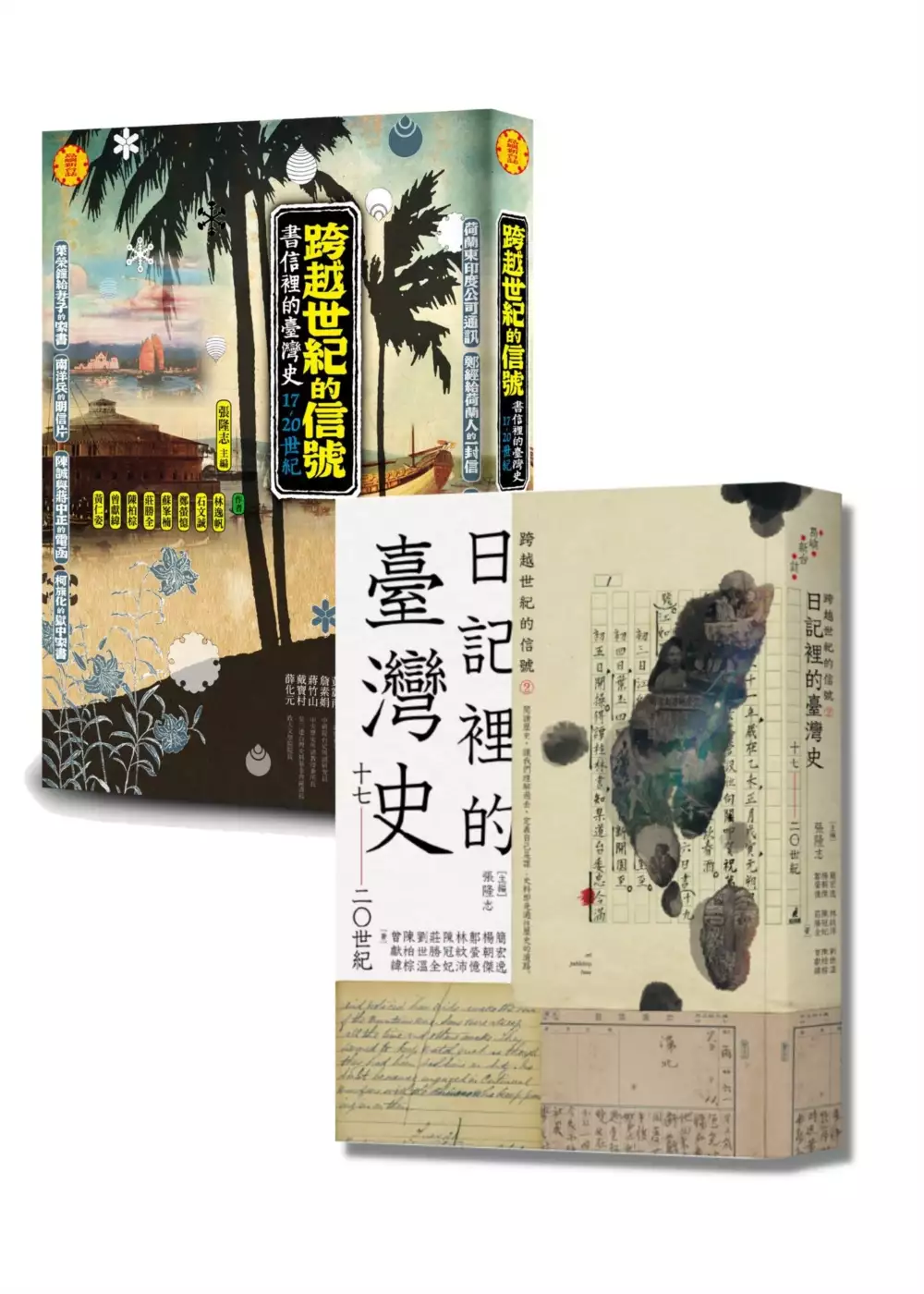

致福爾摩沙套書(跨越世紀的訊號1+2)

為了解決吉光片羽 的問題,作者張隆志,林逸帆,石文誠,鄭螢憶,蘇峯楠 這樣論述:

閱讀歷史,讓我們理解過去,定義自己是誰,史料則是通往歷史真相的道路 現今在尋找自我認同的路上,台灣史寫作再次進入繁盛時期。貓頭鷹《跨越世紀的信號》系列,計畫以一冊一史料,如書信、照片、地圖、公牘文書等,延攬新生代史家共同詮釋島嶼的新歷史。本系列已出版第一冊以書信為題的《跨越世紀的信號:書信裡的臺灣史》。第二冊以「日記」為主,從荷蘭時代到戰後時期,重新詮釋九個歷史片段。日記通常會反映記主當日的所記所聞,因此常可見一些特殊經歷和奇聞軼事,大至國際局勢,小到人際關係,各色各樣的豐富材料,為重新認識臺灣歷史提供不同的視角。 【跨越世紀的信號:書信裡的台灣史(17-20世紀)】 以「書信

」為題,從荷蘭時代到戰後時期,重新詮釋八個歷史片段。「書信」是過去人與人之間往來的重要媒介,既承載事件、記述當時局勢,更埋藏個人情感、認知與思想。舉例來說,從荷蘭長官的書信,我們得以回到近代初期北臺灣的族群活動,一探冰冷大王的神祕領域與淡水地區的禁忌之山。葉榮鐘寫給妻子的溫暖家書,反映日本時代追求民主之路是如何地艱辛曲折。兩張寄自菲律賓的戰時明信片,講述這些「為了國家」前往南方的台籍日本兵的戰時經驗,最後這些明信片也成了他們給家人的遺言。柯旗化是臺灣50年來最暢銷文法書《新英文文法》的作者,身處獄中,僅能收到孩子用注音符號寫來的家書,正是記錄白色恐怖時期拆散無數家庭的例證。 本書的八段歷史

,是個人的小歷史,也是描繪大時代的吉光片羽。這些留給後人的史料,不僅傳遞各時代的「信號」,更是一段段生動且充滿人味的「台灣故事」。因此,我們希望更正視史料的價值,以史料為憑,重新解讀臺灣史。書末特別收錄「史料解析與歷史寫作」單元,介紹各時代重要或遺珠史料,以及分析如何運用史料撰寫歷史,供歷史愛好者搜查史料和書寫歷史之用。 【跨越世紀的信號2:日記裡的臺灣史(17-20世紀)】 本書九篇日記出自不同背景的人物所有: 荷蘭人與原住民的黃金貿易:荷蘭東印度公司員工日記揭開神祕的東海岸原住民部落,傳說中的產金之地真的有大量黃金嗎?宛如格列佛遊記般大開眼界的經歷,背後又是由哪些商業利益驅

動? 林爽文事件中的利益盤算:轟動全台的林爽文事件,對某些人來說卻是翻身契機,原本從事走私貿易的鹿港林家如何藉此轉型為叱吒兩岸商界的知名商號? 清帝國統治下的歸化與圖謀:來自中國的清帝國官員,為何能識破「歸順天朝」的番人背後真正的目的,帝國的理番政策又能否順天應民? 馬偕眼中的清代臺灣:身為一名清代旅人,在旅店裡要和黑豬一起住,路上則有各種交通不便與危險。從馬偕博士的日記,一窺清代傳教狀況、部落生活,以及如何平安抵達目的地。 文武雙全的胡適之父:胡傳是清帝國治臺的末代官員,他的日記又記載了哪些官員日常、為官之道、仕途險惡,以及透露了哪些甲午戰前的政情? 反殖民運動裡的風暴:

一場因薪水不公而起的社內風暴,讓反殖民運動的指標媒體《臺灣民報》,即將面臨奪權風暴,甚至預告了臺灣民眾黨的內部分裂。 仕紳之妻不平凡的日常:林獻堂之妻楊水心,是日本時代的仕紳之妻代表,她的旅行與公益活動得以讓我們一窺當時上層社會婦女的生活。 卑南族青年Kelasay的戰地見聞:在帝國的號召下到了南方戰場,與反攻的美軍展開游擊戰,他的戰地見聞記錄了二戰最激烈的時刻。 戰後外省移民的落地生根:他們初來乍到,在臺灣經歷前所未有的新奇體驗,也感受到家鄉與此地的差異,他們的思鄉之情,以及身處異鄉所面臨的困境,都得依賴同鄉互助,才能在這塊新土地生存下去。 本書的九段歷史,描繪了個人歷史,也

傳達了時代的脈絡。書末還特別收錄「史料解析與歷史寫作」單元,介紹各時代重要或遺珠史料,以及分析如何運用史料撰寫歷史,供教學或歷史愛好者搜查史料和書寫歷史之用。

吉光片羽進入發燒排行的影片

「指鹿為馬」,鹿變馬、貓變狗,點做到?

解讀「指鹿為馬」、「顛倒黑白」、「不分皂白」分別

【YY新成語動畫廊】第六集同你解釋清楚,下次就唔會用錯啦!

記住訂閱呢個channel,然後開啟YouTube通知,咁就唔會錯過任何一個中文小知識喇!

—————————————————————

繼續學習語文知識:

皇帝信錯人,小則害人,大則禍國?!

https://youtu.be/MBWFcXHX7bo

少同珍貴點樣分?解讀「冰山一角」、「九牛一毛」、「吉光片羽」:https://www.youtube.com/watch?v=alZqt...

形容點樣說話都有好多種講法?解讀「侃侃而談」、「娓娓道來」、「誇誇其談」

https://youtu.be/UfQtemB1GNQ

—————————————————————

FACEBOOK PAGE:YYLAM https://www.facebook.com/Beacon.YYLam

INSTAGRAM:YYLAMJAYDEN https://www.instagram.com/yylamjayden/

「藝文青」2020 網上書展:https://ali.fortuneinsight.com/web/

中文課程資訊:https://www.beacon.com.hk/tutors/yylam/

裝置藝術《新人類》創作論述

為了解決吉光片羽 的問題,作者盧鵬任 這樣論述:

現代人每天都生活在接受各式各樣爆炸性的資訊情報,手機大廠Nokia曾經在廣告中創造了一句經典的slogan「科技始終來自於人性」。隨著科技的加速發展,人們對於科技與網路的重要性,漸漸的變成了一種依賴成癮性。創作者認為,往後的人類與科技互利共生,藉由遺傳或意識的方式達成一種新型態的進化。本創論將探討在資訊化時代「網路」對於「人」的存有性?並帶入現象學還原,來了解「存在意識」,作品以裝置藝術的方式呈現網路與人之間緊密的聯繫,並創造出一種新的基因序;至此,未來人類將不再是以單一型態所存在,擺脫了肉體的禁錮,透過與網路的結合,成為自己想成為的型態,達成另類的賽博格(cyborg)。創作者,經歷不斷地

構思設計,最後以光線作為《新人類》的表現形式,並在製作過程中,不斷檢視自己所面對的問題點,從而釐清對於作品的脈絡。

桃園詩行

為了解決吉光片羽 的問題,作者方群 這樣論述:

不是我愛流浪 只是我有翅膀 雲海湧動著山巒的旋律 召喚不能泊岸的思念 把心事泡成一壺打盹的茶,陽光在遲疑,苦澀之後是否回甘?當青春的誓言不再執著,苦難層層打磨出圓滿的年輪,穿梭在中原、新明、龍潭、八德興仁花園夜市,讓福建炒麵大火氤氳出福氣,將橙汁排骨醃製沁入底層的萬千滋味,再用一碗石門鮮魚湯頭回首,凝望,魚片細剖生命的切面,赤裸的辛香嗆辣鑽透肺腑…… 唯有將一生的疲憊託付給桃園的夜,在巾被攤開與摺疊的間隙,請記得我們相擁過。 方群走過馬祖、花蓮、金門、澎湖、宜蘭,在桃園暫時落腳,沿著濱海翻閱潮濕的記憶,走遍桃園各區的地景、蒐羅在地生活樣貌,

並用組詩紀錄夜市小吃、地方文創等,最後以鑲嵌或隱題的手法,向鍾肇政、鄭清文等出身桃園的藝文名家致敬。將桃園的自然景觀、人文風貌如實地呈現在讀者面前。 本書特色 ★繼續以詩漫遊──方群第六本縣市專屬地誌詩集.桃園,描繪桃園的自然景觀、人文風貌,用詩映現這座城市的點點滴滴

跨越邊界的禮與俗—明代東亞使節文化書寫研究 (1450─1620)

為了解決吉光片羽 的問題,作者廖敏惠 這樣論述:

摘要中國使節書寫歷史淵遠流長,漢代承繼春秋時期「詩賦外交」的禮儀傳統,持續發展使節書寫,惟在史籍上僅留下吉光片羽;唐宋以降,使節筆下逐漸凝塑出一個跨越邊界的書寫形式;至明代開創使節多元書寫的另一個高峰。使節書寫作為出使異域言談見聞記錄,同時亦直接或間接地呈現當代獨特的文化形態及現象,展現當代時空背景下的別具一格的特色。明代初期,太祖朱元璋為恢復過往隋唐時期使節絡繹的榮光,積極拓展外交關係,各國使臣咸來朝貢,盛極一時。但是,英宗土木堡之變的發生,使得明朝的對外關係出現重大轉折。為重塑明朝的宗主國地位,展現國家的文學素養與文化風貌,明朝開始派出大量文人使節出使朝貢國家。使節出使之際,必著眼於藩屬

國有否遵循明朝相關禮儀,並透過「賦詩言志」展示深厚的文化底蘊,重拾大明王朝的榮耀。近年來,東亞地區益形重要,且在政府積極推動新南向政策的背景下,從事東亞相關研究議題蓬勃發展,促成使節空間移動越境與跨界的書寫成為當代顯學。歷來使節作品多著眼於單一區域、單一視角的單線書寫,然而,同在大明王朝的時間軸下,彼此間橫向的相互關照、史料間的比較研究,進而拼合交織而為使節文化書寫,並影響周遭主要朝貢國家的,卻幾無著墨。緣此,本研究將考察土木堡之變後至萬曆年間使節在朝鮮、琉球、安南等東亞朝貢國家的文化書寫,從出使朝鮮的文化觀看與認同、出使琉球的域外探奇與訪俗,以及出使安南的記憶重構與共鳴,總結其間禮與華同、殊

方同俗、禮遵明制的共通性,並歸納使節對朝鮮、琉球、安南等朝貢國家產生的影響。

吉光片羽的網路口碑排行榜

-

#1.吉光片羽 - 吉光國文

您以食物餵養孩子,讓他的身體成長;我們以精神食糧---愛、文學與藝術餵養孩子,從寫作.演說.閱讀.讓他的心靈成長。孩子將在生命的歷程中,拾得吉光片羽,獲得中國神話 ... 於 www.musecwc.com.tw -

#2.2017後山文學獎社會組散文作品《搖啊搖,越過登仙橋》 - 琴拿術

生活的吉光片羽|2017後山文學獎社會組散文作品《搖啊搖,越過登仙橋》. 70107. 眼睛餘光掠過錶面,再過半小時,火車就要抵達員林站了。 於 chiklavier.wordpress.com -

#3.客家電視台|巷弄裡的吉光片羽片頭|轉轉映画thespin2

轉轉映画動畫製作公司服務項目:動畫影片製作/ 節目片頭設計/角色動畫/ 影像腳本規劃. 於 thespin2.com -

#4.歌詞欣賞-- 《吉光片羽》 - 霽煙閣- 痞客邦

盜筆同人歌聽逆風朔雪而聽是你凜冽呼吸還只是幻境銅鈴靜你於畫中沉靜那一幀驚鴻照影令什麼甦醒我踏碎沿路的骸骨願羚羊掛角無跡可逐而這頁默示錄. 於 azsx88644.pixnet.net -

#5.吉光片羽 - IT学习者手机版

吉光片羽 · 拼音:jí guāng piàn yǔ · 解释:吉光:古代神话中的神兽名;片羽:一片毛。比喻残存的珍贵文物。 · 出处:《西京杂记》卷一:“武帝时西域献吉光裘,入水不濡。”. 於 m.t086.com -

#6.詞:吉光片羽(注音:ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤㄆㄧㄢˋ ㄩˇ) | 《國語辭典》

釋義: 吉光,古代傳說中的神獸。吉光片羽本指神獸的一小塊皮毛,後比喻殘餘的珍貴文物。例:在考古學家的眼中,古代 ... 於 cidian.18dao.net -

#7.實價登錄比價王| - 新建案/社區

吉光片羽 ,2022/11/09更新。位於台北市中山區明水路。提供吉光片羽實價登錄完整地址、待售房屋、議價率;捷運大直站. 於 community.houseprice.tw -

#8.飛人集社劇團—2021老屋計畫《吉光片羽vol.2:家》 - OPENTIX

主辦單位:飛人集社劇團,【2021老屋計畫】11-12月巡迴|台北、高雄、金門舊時與今日,東西在歲月中被遺留下來…演出———————《吉光片羽vol.2:家》物件劇場工作坊——《風土 ... 於 www.opentix.life -

#9.吉光片羽的出处、释义、典故、近反义词及例句用法- 成语知识

成语释义:片羽:一片羽毛;指吉光身上的一小块毛皮;吉光:古代传说中的神兽;毛皮为裘;入水数日不沉;入火不焦。比喻残存的极其珍贵的文物。 成语出处 ... 於 www.sohu.com -

#10.吉光片羽洪慧貞- 人氣推薦- 2022年10月| 露天市集

吉光片羽 洪慧貞網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【文今二手】吉光片羽1 / 洪慧貞/ 1994.8初版/ 天山古今書廊《作文資源教室:吉光片羽1》 ... 於 www.ruten.com.tw -

#11.吉光片羽的價格推薦- 2022年11月| 比價比個夠BigGo

吉光片羽 價格推薦共283筆商品。包含235筆拍賣、25筆商城.「吉光片羽」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#12.吉光片羽之間__臺灣博碩士論文知識加值系統

本論文是針對作者於2008年展覽創作《吉光片羽之間Short Frames from a Long Life》所進行的創作自述,並輔以業餘者電影、日常生活、錄像裝置藝術等理論來進行作品的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#13.如何寫作?身心科醫師的吉光片羽 - 析心事務所

如何補捉你腦袋中的吉光片羽我是如何開始的? 一年要結束了。疫情的這一年,對每個人的沖擊很大。對我也是。 我的臉書粉專,是我在2016年和朋友有個. 於 anatomind.com -

#14.翁禎翊-散文敘事:拼湊時間的吉光片羽 - 靜宜大學台灣文學系

散文敘事:拼湊時間的吉光片羽講 者:翁禎翊與談者:謝凱特地 點:主顧樓503教室時 間:2021/03/17。 15:00—17:00 講者簡介: 1995年生,台大法律系輔修日文系畢, ... 於 putaiwan.pu.edu.tw -

#15.吉光片羽,成語,出自漢 - 華人百科

吉光片羽 ,成語,出自漢·劉歆《西京雜記》卷一:武帝時西域獻吉光逑,入水不濡.(濡:沾濕) 。吉光:古代神話中的神馬名;片羽:一片羽毛。古代傳說,吉光是神獸,毛皮為裘, ... 於 www.itsfun.com.tw -

#16.吉光片羽| Final Fragments

吉光片羽 | Final Fragments. 於 www.finalfragments.com -

#17.吉光片羽- MYHOUSING 住展房屋網全台最準房價最新行情

吉光片羽 - 住展提供建案資訊:「 吉光片羽」位於臺北市中山區,基地面積坪、建蔽率45 %,樓層規劃地上9層地下1層,公設比33 % ,由東大成建設投資興建、 璞厚廣告/璞園 ... 於 build.myhousing.com.tw -

#18.吉光片羽

吉光片羽. 我們對自己喜歡的書總是以一本、一本做為單位,但在一本書的扉頁之間,某些字句極有感染力地代表了這一本書留在我們的心中;好像一想起這本書便不能不想起 ... 於 www.ylib.com -

#19.吉光片羽(成语)_搜狗百科

吉光片羽 ; The inklings ; 拼音jí guāng piàn yǔ ; 注音ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤㄆㄧㄢˋ ㄧㄩˇ ; 释义比喻残存的极其珍贵的文物. 於 baike.sogou.com -

#20.桃園室內設計,舊屋翻新,客製化裝修|吉光片羽空間室內設計

空間需要與人產生關聯,使用者的喜好與需求賦予了空間各種不同的表情與色彩!吉光片羽空間室內設計,量身訂做一個專屬於您的設計規劃,並配合經驗豐富的施工團隊, ... 於 www.featherstudio.com.tw -

#21.吉光片羽-薄板磁磚 - 聖卡羅磁磚

產地:義大利. 品牌:LEA. 尺寸:120x260cm. 顏色:白. 以大紋路呈現石紋的壯闊與迷人、 透過組花與對花的設計更能突顯其大氣之處,營造出吉光片羽般奢華且珍貴的空間。 於 www.sancarlo.com.tw -

#22.吉光片羽_百度百科

吉光片羽 ,漢語成語,拼音是jí guāng piàn yǔ,比喻殘存的珍貴文物。出自《西京雜記》。 於 baike.baidu.hk -

#23.吉光片羽| 造句救星

【吉光片羽】. 注音一式, ㄐ|ˊ ㄍㄨㄤㄆ|ㄢˋ ㄩˇ. 注音二式, ji guang pian yu. 相似詞. 相反詞. 解釋, 吉光,古代傳說中的神獸。 於 bookmarks.tw -

#24.「吉光片羽」是不是只能比喻珍贵文物? - 知乎

吉光是上古的一种神兽,“吉光片羽”便是指这个神兽身上的一片羽毛。因此,前一半主要用来指“珍贵”、“难得”,而后一半则包含“残缺”、“零星”的意思。 於 www.zhihu.com -

#25.Nat Liu- 吉光片羽( Music Video) - YouTube

吉光片羽 ,指古代神話中神獸吉光身上的一片羽毛,比喻殘存的珍貴文物。倘若人生如一隻神獸,走過一個又一個年頭,遭遇讓人不得不成長,每一段經歷, ... 於 www.youtube.com -

#26.吉光片羽- Single by 小豆 - Spotify

Listen to 吉光片羽on Spotify. 小豆_Littlebean · Single · 2018 · 5 songs. 於 open.spotify.com -

#27.VK獨賣 吉光片羽,特殊領襯衫8825

MODEL INFO謝琦琦162cm/45kg*商品介紹復古兼具華麗大片領子與澎袖的獨特設計日常襯衫也可以超級細緻吸睛增添造型感*訂貨及售後服務現貨商品下單後約3-5個工作天內會 ... 於 www.vivaking.co -

#28.吉光片羽[成語] - 中文百科知識

吉光:漢族神話中的神獸名字,毛皮為裘,入水數日不沉,入火不焦。片羽:一片羽毛,“吉光片羽”指古代漢族傳說中神獸的一小塊毛皮,比喻殘存的珍貴的文物,現常 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#29.留心生活中的吉光片羽 最近的21個幸福小事 - 小坪數‧輕盈小日子

分享這一個月紀錄在我的筆記中的21個幸福瞬間。正因為都是一些小事,所以更需要留心觀察。能時常感受到幸福的人,就是幸福的: ) 於 ayassimplelife.com -

#30.吉光片羽Roaster Cafe | Hualien City - Facebook

吉光片羽 Roaster Cafe, Hualian City. 1988 likes · 41 talking about this · 1136 were here. 位於美崙地帶,松園別館周邊小巷中,大隱於市的竹帚圍籬後、百年歲月的 ... 於 www.facebook.com -

#31.吉光片羽- Google Play 應用程式

超過70+款專業攝影濾鏡,吉光片羽(Pro Noir Cam FX)是一款充滿文青風格的攝影相機,能讓您拍攝的影像呈現特有的膠卷質感,帶出攝影的視覺藝術 ... 於 play.google.com -

#32.吉光片羽 - 博客來

吉光片羽 ,指古代神話中神獸吉光身上的一片羽毛,比喻殘存的珍貴文物。倘若人生如一隻神獸,走過一個又一個年頭,遭遇讓人不得不成長,每一段經歷,都是一片金光閃閃的 ... 於 www.books.com.tw -

#33.【花蓮美食】「吉光片羽」老屋文青咖啡廳的午後沉靜時光

「吉光片羽咖啡Roaster Cafe」飲料. 店主人以法蘭絨手沖單品咖啡,會先讓客人聞香並詢問偏好的濃淡度,少了牛奶和 ... 於 kenalice.tw -

#34.拾起文化與生活的吉光片羽!讓自然靈感與中式文化 - 鉅亨

對工作繁忙的屋主來說,回到家能夠靜靜地享受放鬆、安靜的時光,是找回自我與充電的一種方式,也是人生一大享受!設計師延伸屋主喜愛宋代文化的美學, ... 於 news.cnyes.com -

#35.吉光·片羽-哔哩哔哩_Bilibili

五维介质・星尘/苍穹/赤羽✮ 官方专辑『吉光片羽Queendom』 【专辑预售➤http://t.cn/A62senJH ➤http://t.cn/A62s4zQQ】 ➢ 作曲编曲:Evalia、味素、磁带君、Zeno、MeLo ... 於 search.bilibili.com -

#36.吉光片羽Treasured Fragment - 飛人集社劇團

吉光片羽 Treasured Fragment. 演員+偶+光影+影像/30分鐘創作概念:石佩玉、歐佳瑞編劇/導演:石佩玉. Actor + Puppets+ Shadows+ Video/30mins. 於 www.flying-group.com.tw -

#37.吉光片羽全部小说作品 - 起点中文

起点中文网提供吉光片羽好看的书, 吉光片羽最新小说作品,吉光片羽全部小说作品,有,在线阅读,更多精彩小说尽在起点中文网。 於 m.qidian.com -

#38.吉光片羽- 快懂百科

吉光片羽 ,汉语成语,拼音是jí guāng piàn yǔ,意思是比喻残存的珍贵文物。出自《西京杂记》。 於 www.baike.com -

#39.吉光片羽- 維基詞典

釋義編輯. 吉光的一根羽毛。比喻殘餘僅見的文章或書畫藝術真品。吉光,神馬名,一說神獸名。 翻譯編輯. 翻譯. 俄語:волосок от сказочного коня Цзигуана (обр. в ... 於 zh.m.wiktionary.org -

#40.岑龍-吉光片羽The Feathers of Hope - 非池中藝術網

Contact for Price. 您好,我對岑龍的【吉光片羽The Feathers of Hope】這件作品很有興趣,請問是否能請您提供更多的資訊? 聯絡畫廊. 相關藝術品. 於 artemperor.tw -

#41.【 吉光片羽】 【 歌詞】共有13筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞

專輯( 頁面連結) 歌名( 頁面連結)( 部分歌詞): 1 6.一日 這條路下一站是什麼穿過長長隧道有誰在守候吉光片羽回憶在翻湧組成這個我天黑了銀河依舊遼闊揹負著自己想把 ... 於 mojim.com -

#42.吉光片羽| The inklings © (@the_inklings_) ... - Instagram

1884 Followers, 153 Following, 182 Posts - See Instagram photos and videos from 吉光片羽| The inklings © (@the_inklings_) 於 www.instagram.com -

#43.把生活的吉光片羽匯成美麗河流ㄧ悉心爬梳本質 - Hey!Cheese

把生活的吉光片羽匯成美麗河流ㄧ悉心爬梳本質,隱密串連多面向的「洄流之家」. 生命裡的每一幕,如同一席又一席流動的饗宴,我們從初遇、醞釀、體驗、 ... 於 www.heybigcheese.com -

#44.【花蓮】美崙吉光片羽日據時代老宅咖啡廳秒到日本日式氣氛 ...

有次回花蓮,發現離家不到80公尺的地方有家日式老宅咖啡廳「吉光片羽Roaster Cafe」,是日據時代老房子改建的咖啡廳,日式氣氛超濃厚,而且店裡復古的 ... 於 auntie.tw -

#45.CITY YEAST -5坪水越的吉光片羽展 - 都市酵母

吉光片羽 ,是孔子在《論語》裡說的話。 孔子很形象的描述了一個畫面,在一個陽光的清晨,有一隻野雉披著時陽光站在山上, ... 於 www.cityyeast.com -

#46.吉光片羽:臺北市中山區明水路| 社區介紹 - 好房網

吉光片羽 · 外觀建材:石材外觀 · 營造公司:嘉利營造 · 建築設計:陳克聚 · 建設公司:東大城建設 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#47.吉光片羽成語解釋 - 漢語網

解釋:片羽:一片羽毛;指吉光身上的一小塊毛皮;吉光:古代傳說中的神獸;毛皮為裘;入水數日不沉;入火不焦。比喻殘存的極其珍貴的文物。 出處:明·焦竑《李氏焚書序》: ... 於 www.chinesewords.org -

#48.設計之心.攝影之眼:iPHONE下的吉光片羽 - momo購物網

... 腳架、鏡頭等設備加以雕琢,每一幀照片,在在反映出他觀看這個世界的眼光,以及在自己獨一無二的生命旅程中,那些稍縱即逝、無可取代的吉光片羽. 於 m.momoshop.com.tw -

#49.【大直吉光片羽】- 8筆交易,成交均價139萬/坪- 樂居

樂居提供:大直吉光片羽總戶數8戶,屋齡5年,共有8筆成交資料,0戶在二手市場銷售中。歡迎諮詢達人. 於 www.leju.com.tw -

#50.吉光片羽 9 | 得獎作品 - 臺中市大墩美展

本創作以「抽象」的概念,先將「物」無物化,方能產生自己想像的形體,有如「物我同化」,將自然的生命透過悟性往上提升,體驗「道」的存在。〈吉光片羽─9〉注重精神 ... 於 www.dadunfae.taichung.gov.tw -

#51.吉光片羽股份有限公司

吉光片羽 股份有限公司 ... 與在地咖啡職人攜手合作,提供新鮮淺度烘焙的單品咖啡,品嚐咖啡酸、甜、苦、醇的原始風味,協助消費者開發味蕾,建立個人專屬風味輪,享受手沖 ... 於 tieataiwan.org -

#52.巷弄裡的吉光片羽 - 台灣媒體觀察教育基金會

... 的台式風格,彷彿每個人家裡走出來的路口都有這麼一條街道,不過以上的場景並不是在台灣的某條路上,而是在客家電視台所製作的《巷弄裡的吉光片羽》中的節目場景。 於 www.mediawatch.org.tw -

#53.吉光片羽, 人文嶺南: 嘉和居藏嶺南名賢書畫選集 - Google Books

Title, 吉光片羽, 人文嶺南: 嘉和居藏嶺南名賢書畫選集. Contributors, 茅新龍, 裘姗姗. Publisher, 崇源抱趣藝術品拍賣有限公司, 2008. 於 books.google.com -

#54.【大直吉光片羽】-中山區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

大直吉光片羽位於中山區,近捷運大直站、明水公園、蒙特梭利花園幼兒園。屋齡5 年,總戶數8 , 3 房/ 71 坪,樓高9 樓,公設比34% 。更多大直吉光片羽房屋出售資訊就看 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#55.吉光片羽 - BWIKI

欢迎来到原神WIKI,这是开放编辑由玩家制作的游戏数据库,整合了详细原神相关图鉴资料和攻略内容,为玩家提供最全面的原神大地图全资源点工具。 於 wiki.biligame.com -

#56.吉光片羽-新人首單立減十元-2022年10月|淘寶海外

淘寶海外爲您精選了吉光片羽相關的592個商品,你還可以按照人氣、價格、銷量和評價進行篩選查找。 綜合排序. 於 world.taobao.com -

#57.吉光片羽-黃秋月創作展|臺中市港區藝術中心

撰文/黃秋月. 生命是一場不能回頭的旅程。 記錄每一階段的旅行,也把我的生命寫進去... 生命中有釵h吉光片羽,無從名之,也難以歸類,不一定是什麼重要意義,但它們 ... 於 www.tcsac.gov.tw -

#58.吉光片羽 - 基隆市武崙國小成語詞典|

吉光片羽 ; jí guāng piàn yǔ · 《西京雜記》卷一:「武帝時西域獻吉光裘,入水不濡。」 · 吉光:古代神話中的神獸名;片羽:一片毛。比喻殘存的珍貴文物。 · 祖宗詩文,在旁人 ... 於 idiom.wlps.kl.edu.tw -

#59.吉光片羽- 線上商店| Pinkoi | 設計師品牌

吉光片羽 官方經營商店,Pinkoi 新會員享APP 運費優惠,最高折NT$100!吉光片羽出自《西京雜記》 吉光:古代神話中的神獸名; 片羽:一片毛。 意思是比喻殘存的珍貴文物 ... 於 www.pinkoi.com -

#60.【吉光片羽】 對於失去如何雲淡風輕 - 人間福報

文/胡正文如果說電影是給人勵志、寬恕、療癒與充滿希望的天堂,那麼觀看《海邊的曼徹斯特》,就猶如進入冰山探險般,甚至以為自己會找不到出口; ... 於 www.merit-times.com -

#61.吉光片羽室內設計

吉光片羽 室內設計-室內設計公司,桃園室內設計公司. 03-3441252. 0985498412. [email protected]. 桃園市桃園區文中路180號4樓. 於 www.hongyi-space.com.tw -

#62.吉光片羽/Final Fragments > 玩弦四度> 佳佳唱片行

玩弦四度/吉光片羽/Final Fragments,專輯簡介: 吉光,古代神獸名,來去如電,千年難見.....那怕只能拾得神獸一片羽毛,也是無比難得與珍貴。 於 www.ccr.com.tw -

#63.吉光片羽迎灰面鵟鷹彰化八卦山脈生態遊客中心展出

「吉光片羽」創作者游文富指出,灰面鵟鷹集體乘著氣流盤旋在八卦山脈上空的景象極為壯觀,期間透過望遠鏡瞬間的交會注視,也形成鷹與人之間的美好時光。 於 www.peopo.org -

#64.BEMO Cafe(吉光片羽股份有限公司)-公司簡介與打工兼職

BEMO Cafe(吉光片羽股份有限公司) · 福利誘惑 · 公司DNA · 公司地址 · 公司類別 · 電話 · 員工人數 · 資本額 · 所有職缺. 於 www.chickpt.com.tw -

#65.吉光片羽股份有限公司

吉光片羽 股份有限公司(Best Moment Inc.),統編:50894264,電話:02-22228955,公司所在地:臺北市信義區虎林街205號,代表人姓名:曾仲銘,董監事:曾仲銘,江永祥,設立日期:107 ... 於 www.twincn.com -

#66.吉光片羽實品屋 - 工一設計

吉光片羽 實品屋. 住宅空間. 於 oneworkdesign.com.tw -

#67.吉光片羽股份有限公司 - 公司登記查詢中心

吉光片羽 股份有限公司,統編:50894264,地址:臺北市信義區虎林街205號. 於 www.findcompany.com.tw -

#68.台北市中山區明水路吉光片羽最新實價登錄、成交行情及社區介紹

吉光片羽 位於台北市中山區明水路,屋齡約6年,樓高9層。永慶房仲網提供最新台北市中山區吉光片羽實價登錄、成交行情、吉光片羽待售房屋,及吉光片羽詳盡社區介紹、 ... 於 community.yungching.com.tw -

#69.吉光片羽相似詞/近義詞 - 三度漢語網

吉光片羽 相似詞/近義詞. 注音 ㄐ一ˊ ㄍㄨㄤㄆ一ㄢˋ ㄩˇ. 拼音 jí guāng piàn ... 於 www.3du.tw -

#70.吉光片羽| 璞園建築團隊官方網站 - Pinterest

Jan 31, 2018 - This Pin was discovered by Vincent. Discover (and save!) your own Pins on Pinterest. 於 www.pinterest.com -

#71.參展- 吉光片羽 - 樂活艾訊得意人生

吉光片羽. 參展 · 研討會 · 公司活動. 參展, 研討會, 公司活動. 艾訊參展ISE 2022. 2022 / 06. 10. 艾訊參加2022 Taiwan AI EXPO帶領製造業先進走進人工智慧殿堂. 於 epaper.axiomtek.com.tw -

#72.吉光片羽 - 東大成建設股份有限公司

2017 –. 吉光片羽. 大直河岸第一排 稀有河畔美景宅. 基地位置台北市中山區明水路. 建築規劃, 陳克聚建築師. 燈光設計, 大公燈光設計. 景觀設計, 瀚翔景觀設計. 於 dongdachung.com -

#73.吉光片羽- 簡約喜帖設計

吉光片羽 為西式紅色婚卡,是簡約的喜帖設計,款式優雅大方,正面印上您的喜宴邀請資訊,背面為同一系列的美麗圖騰,落落大方。吉光片羽、寥寥數筆,生活的願景在我們 ... 於 buttercard.com -

#74.漢典“吉光片羽”詞語的解釋

吉光片羽. 【解釋】吉光:古代神話中的神獸名;片羽:一片毛。比喻殘存的珍貴文物。 【出處】漢·劉歆《西京雜記》卷一:“武帝時西域獻吉光裘,入水不濡。”. 於 www.zdic.net -

#75.LLF吉光片羽書屋- 書店

今天去了吉光片羽書屋,發現那不大的空間,裝滿了品質超級棒的書,環境很優,值得推薦。 位置在彰化市中山路二段321號彰基磐石停車場對面。 洪敏雄. 8 個月前. 於 luckyfeatherbookstore.business.site -

#76.[花蓮]吉光片羽Roaster Cafe-享受老屋的溫馨感受及老闆的和善 ...

吉光片羽 這間咖啡廳從他在整理的時候就有關注它因為他是一間老房子重新整理啊等它開業的時候正打算想去結果聽說店家是不提供冷氣的@@ 當時正是炎炎夏 ... 於 www.jumpman.tw -

#77.吉光片羽論述 - AGUA Design

水越設計, 5坪水越, 吉光片羽, those pieces of inspiration, 都市 文字表述 這是一封邀請函 五坪水越的吉光片羽展因為注目讓平凡的事物短暫地耀眼起來,這就是吉光 ... 於 www.aguadesign.com.tw -

#78.台北市中山區吉光片羽,社區房價/價格查詢 - 信義房屋

台北市中山區吉光片羽房價/價格/實價登錄查詢,近期每坪成交價格null起,信義房屋提供台北市中山區周邊社區大樓房屋完整即時實價登錄、降價宅、房屋物件資訊, ... 於 www.sinyi.com.tw -

#79.《元气骑士》吉光片羽机甲攻略 - 九游

元气骑士作为一款有着跌宕起伏剧情的游戏,玩家需要操纵角色和不同的敌人进行作战。有一些玩家在游戏中遇到了《元气骑士》吉光片羽机甲攻略这样的问题 ... 於 www.9game.cn -

#80.辭典檢視[吉光片羽: ㄐㄧˊ ㄍㄨㄤㄆㄧㄢˋ ㄩˇ] - 國語辭典

吉光,古代傳說中的神獸。 吉光片羽 指神獸的一毛。比喻殘餘僅見的文章或書畫等藝術珍品。明.王世貞《三吳楷法十冊》:「此本乃故人子售余,為直十千,因留置此,比於 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#81.吉光片羽 - 求真百科

吉光片羽 屬於中國漢語成語。 成語是漢語中的精華,具有極強的表現力。中國文化價值系統以「善」為核心,強調真、善、美的統一,「人為萬物之靈」是因為人有道德約束而 ... 於 www.factpedia.org -

#82.【台北市中山區】《吉光片羽》建案賞屋心得分享

【台北市中山區】《吉光片羽》建案賞屋心得分享 · 今天陰錯陽差的跑進大直明水路來看屋,雖然買不起,但有種人生進階的錯覺。 · 名人群聚的豪宅地段,甚麼近 ... 於 ekilookhouse168.pixnet.net -

#83.吉光·片羽的微博

吉光 ·片羽,简靖宽和。吉光·片羽的微博主页、个人资料、相册。新浪微博,随时随地分享身边的新鲜事儿。 於 weibo.com -

#84.巷弄裡的吉光片羽 - 客家電視台

「吉光片羽」原指古代神獸的一小塊皮毛,後來被比喻為殘餘的珍貴文物。在臺灣,許多人在不同位置紀錄周遭生活,製作了如吉光片羽般珍貴的紀錄片,這些影片可能就是一個 ... 於 www.hakkatv.org.tw -

#85.吉光片羽是什麼意思,吉光片羽的解釋,造句,成語故事,英文翻譯

吉光:古代神話中的神獸名;片羽:一片毛。比喻殘存的珍貴文物。 [吉光片羽]成語出處. 明·焦竑《李氏焚書序》: ... 於 iccie.tw -

#86.吉光片羽-歌詞-江若琳(Elanne Kwong) - KKBOX

吉光片羽 -歌詞-存在神話裡名字吉光華麗而絕世奇妙寶藏凡俗人沒有見到這神獸雲上飛為極之罕有林靜和男友昨天分手柏詩和謝某再不廝守誰覓尋熱愛如覓. 於 www.kkbox.com -

#87.拾起文化與生活的吉光片羽!讓自然靈感與中式文化,書寫詩意 ...

拾起文化與生活的吉光片羽!讓自然靈感與中式文化,書寫詩意東方禪風. 2022年10月1日. 編輯JeanRu|圖片提供璧川設計事務所. 小編帶你看好宅. 捲動即可繼續閱讀內容. 於 tw.news.yahoo.com -

#88.吉光片羽--釋經與釋經講章 - 校園書房出版社

吉光片羽 --釋經與釋經講章. 作者: 蔡忠梅 出版社: 永望文化事業. 特價NT 270300. (商品可訂購,結帳後立刻為您進貨,請安心訂購). 調貨說明. 於 shop.campus.org.tw -

#89.吉光片羽-薄板磁磚 - | 漢樺磁磚

產地:義大利. 品牌:LEA. 以大紋路呈現石紋的壯闊與迷人、 透過組花與對花的設計更能突顯其大氣之處,營造出吉光片羽般奢華且珍貴的空間。使用在電視牆、梯廳等能夠讓 ... 於 www.anword.com.tw -

#90.吉光片羽股份有限公司 - 104人力銀行

我們重視每一位員工,除了有良好工作環境、也提供學習及成長的空間,歡迎優秀的朋友一起加入吉光片羽股份有...。公司位於新北市中和區。產業:食品什貨零售業。 於 www.104.com.tw -

#91.怎樣搭巴士去西貢Sai Kung的吉光片羽? - Moovit

在西貢Sai Kung, 怎樣搭公共交通去吉光片羽. 以下公共交通線路會停靠吉光片羽附近. 巴士: 92 ... 西貢Sai Kung中吉光片羽附近的巴士個車站 ... 於 moovitapp.com -

#92.【吉光片羽】社區詳情|中古屋,租屋,房價查詢 - 591實價登錄

591為您提供:「吉光片羽」位於台北市中山區,屋齡5年,共8戶,實價登錄格局3房、坪數71.2~80.9坪,房價區間35.1~154.6萬/坪。更多吉光片羽實價登錄、中古屋、租屋資訊 ... 於 market.591.com.tw -

#93.吉光片羽| 璞園建築團隊官方網站

吉光片羽. 這一刻. 是歐洲傳說中神獸出現的時刻. 是當年成功IPO的興奮時刻. 是企業家併購同業的勝利時刻. 是世界盃贏球的光榮時刻. 是有情人終成眷屬的幸福時刻 ... 於 www.pyct.com.tw -

#94.吉光片羽(成語):詞語解釋,英文解釋 - 中文百科全書

吉光片羽 是古代神話傳說中神獸的一小塊毛皮,比喻殘存的極其珍貴的文物,也作“吉光片裘”。吉光:古代神話中的神獸名字。片羽:一片羽毛。古代神話傳說中,吉光是神獸, ... 於 www.newton.com.tw -

#95.紙張裡的吉光片羽,三間帶你唤回觸感與溫度的獨立書店!

紙張裡的吉光片羽,三間帶你唤回觸感與溫度的獨立書店! · 01. 荒花wildflower · 02. PAR Store · 03. Mangasick. 於 flipermag.com -

#96.吉光片羽の小舖 普盧托斯之城, 線上商店| 蝦皮購物

... 珍珠母貝,石英晶體,白水晶,綠幽靈。 提供完整透明的商品資訊,買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多 吉光片羽の小舖 普盧托斯之城線上促銷優惠。 於 shopee.tw -

#97.吉光片羽買賣租售物件最齊,大坪數,明水路 - 台北豪宅網

「吉光片羽」是由陳克聚建築師所規劃設計,營造公司為嘉利營造,並由東大城建設股份有限公司所興建的華廈。建築以RC鋼筋混凝土做為主結構,外觀採用大量的石材及鋁包 ... 於 www.rich-house.com.tw