台鐵職等的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦凱瑟琳.洛馬斯寫的 羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭 和三民補習班名師群的 2020年鐵路法題庫攻略(鐵路特考佐級、營運人員適用)(贈鐵路特考模擬試卷)(二版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站鐵路好考嗎?一次看懂台鐵職等與福利有哪些! - 志光公職也說明:台鐵職等 分為三階級,以報考學歷做為主要分別,最高起薪44K。另外還有許多有關台鐵福利等,這篇文章都會統整分析介紹,讓你對台鐵有更進一步的了解。

這兩本書分別來自馬可孛羅 和三民輔考所出版 。

中原大學 企業管理研究所 胡為善所指導 楊宜霖的 業務人員的管理與領導實務方式之研究-以Y銀行消金房貸部門為例 (2017),提出台鐵職等關鍵因素是什麼,來自於以人為本、消金管理領導實務方式、激勵領導、壓縮制式管理。

而第二篇論文國立臺北大學 社會學系 王雅各所指導 黃詩華的 國中女教師育嬰假申請抉擇之研究 (2017),提出因為有 女性教師、育嬰留職停薪、相對資源論、母職再生產、密集母職的重點而找出了 台鐵職等的解答。

最後網站109 年交通事業鐵路人員升資考試應考須知則補充:職等 情形),請填寫准予附條件應考申請表(附件九),並郵寄或傳真. 至承辦單位。該等人員於考試舉行前如未回復現職狀態,自始不具備. 應考資格,或其所繳證件經查明有 ...

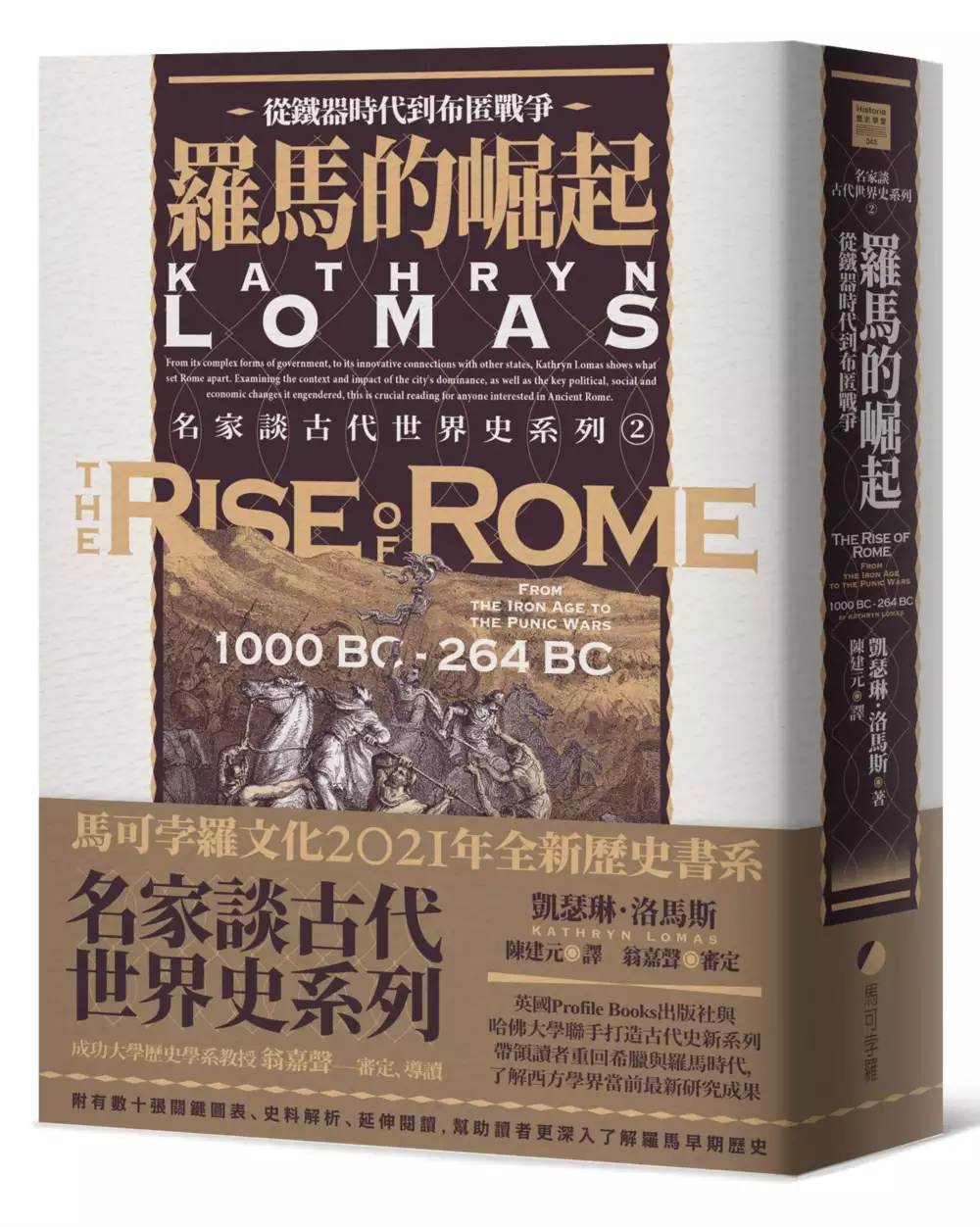

羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭

為了解決台鐵職等 的問題,作者凱瑟琳.洛馬斯 這樣論述:

馬可孛羅文化2021年全新歷史書系──名家談古代世界史系列 英國Profile Books出版社與哈佛大學聯手打造古代史新系列 帶領讀者重回希臘與羅馬時代,了解西方學界當前最新研究成果 成功大學歷史系教授翁嘉聲 審定、導讀 附有數十張關鍵圖表、史料解析、延伸閱讀,幫助讀者更深入了解羅馬早期歷史 【內容簡介】 《羅馬的崛起》是馬可孛羅文化「名家談古代世界史系列」的第二本著作,內容主要講述從西元前十世紀羅馬發祥於義大利半島,一直到第一次布匿戰爭(西元前二六四年)爆發這段的羅馬早期歷史。 就一般大眾而言,羅馬的形象始終是個橫跨歐亞非、璀璨光輝的偉大帝國,但很多人可能不知道羅馬一開始只是個在義大

利中部、台伯河岸邊的不起眼村莊,她的力量微不足道,周遭又惡鄰環伺,當時沒有人認為她有一天會成為義大利的霸主,遑論是地中海的統治者。 本書談的就是羅馬如何從一個地方性聚落,崛起成為義大利強權的過程。由於羅馬早期文字史料因戰火或種種緣故大量佚失,再加上其中參雜了許多傳說神話和當代作家帶有主觀意圖的記錄,我們目前所見的文字史料往往會有失真的現象。有鑑於此,本書作者洛馬斯教授將大量採用從墓葬、聚落遺址出土考古資料,諸如碑銘、墓誌、錢幣、塑像等出土物,並援引近年包括康奈爾、福賽斯、法敏南特、卡蘭迪尼等諸多優秀羅馬研究者的研究,力圖呈現一幅將羅馬放在「義大利整體脈絡」下的羅馬早期歷史,並點出羅馬與周邊各

族群文化的交流、吸納、融合,如何為羅馬稱霸義大利奠定下基礎。 《羅馬的崛起》是現下西方學界針對羅馬早期歷史的最新研究成果,也是台灣書市少見的出版題材,值得讀者細細品嘗。 【國際書評】 凱瑟琳.洛瑪斯基於對神話、書面資料和考古地層學複雜的挖掘成果,梳理了早期歐洲的政治基礎,並且清晰統整了既往研究加以呈現。──西蒙.史托達特(Simon Stoddart),劍橋大學瑪德琳學院考古研究員 洛馬斯展現出其高超的史學造詣,她在一段鮮為人知的、缺乏文獻記載的歷史時期中,梳理出可靠且令人興趣盎然的資訊,並以引人入勝和直截了當的方式來加以呈現。本書的原創性在於大量使用新的考古證據,並且講述了羅馬崛起過程

中的義大利背景。──提姆.康奈爾(Tim Cornell),曼徹斯特大學古代歷史榮譽教授 這是一本非常清晰易懂且有吸引力的書。它呈現給讀者令人印象深刻的寬闊視野,以及結合了最新研究的綜論,並且很出色地將羅馬放到更寬廣的義大利世界背景中,無論是在城邦國家時期,還是在崛起成為一方之霸時期。──J.H.理查森(J. H. Richardson),梅西大學古典研究高級講師 洛馬斯清晰明瞭的敘事結合最新的考古學知識是最棒的組合,這將羅馬崛起為世界強權的迷人故事帶給了更廣大的讀者。──克里斯多福.史密斯(Christopher Smith),英國羅馬學院院長、聖安德魯斯大學古代歷史教授 【關於名家談

古代世界史系列】 本系列是由英國出版社Profile Books策劃,邀集英美兩地古代史專家,包括普林斯頓大學、杜倫大學、密西根大學、賓州大學等學校的一線歷史教授,統合西方學界近十年的研究成果,專為一般讀者書寫從西元前1000到西元568年,將近一千五百年的全面古代歷史。本系列的美版由哈佛大學出版社負責出版。 征服的時代 羅馬的崛起 帝國的誕生,預計2021年9月出版 帝國的勝利,預計2022年上半年出版 帝國的悲劇,預計2022年上半年出版 作者簡介凱瑟琳.洛馬斯Kathryn Lomas杜倫大學古典和古代史榮譽研究員。她的著作包括《西元前三三八年至西元二○○年的羅馬義大利:史料集》(

Roman Italy 338 bc to ad 200: A Sourcebook; Rome),以及《羅馬和希臘西部,西元前三三○年至西元二○○年:義大利南部的征服和文化適應》(The Western Greeks, 330 bc-ad 200: Conquest and Acculturation in Southern Italy),並且編輯了許多關於義大利歷史與考古學的書籍。譯者簡介陳建元台灣大學歷史系學士、碩士,英國愛丁堡大學歷史系博士。譯有丹.瓊斯《聖殿騎士團》、莎拉.瑪札《想想歷史》、《時代的先行者:改變歷史觀念的十種視野》(合譯)。 導讀(翁嘉聲) 地圖 前

言和謝詞 第一部 早期義大利和羅馬的建立 第一章 介紹早期羅馬 第二章 布置舞台:鐵器時代的義大利 第三章 羅穆盧斯、埃涅阿斯和羅馬的「建城」傳說 第四章 國際貴族的崛起:義大利和東方化革命 第五章 東方化時期的羅馬和早期的國王 第二部 戰爭、政治和社會 第六章 城市革命:西元前六世紀的義大利城市與國家 第七章 僭主和邪惡的女人:羅馬、塔克文王朝和君主制的衰落 第八章 「西元前五世紀的危機」和義大利面貌的變化 第九章 艱難的過渡:早期的羅馬共和國 第十章 征途上的羅馬:拉丁姆及其他地區的戰爭 第三部 羅馬征服義大利 第十一章 通往權力之路:從義大利到羅馬 第十二章 薩莫奈戰爭和義大利全境

的征服 第十三章 合作還是征服?聯盟,公民權和殖民 第四部分 從城邦到義大利的統治地位 第十四章 征服的影響:西元前三四○年至一六四年的羅馬 第十五章 結語:西元前二六四年的羅馬、義大利和帝國的開端 羅馬年代和年代表 關於史料的說明 縮略語對照表 圖片出處 延伸閱讀 遺址、博物館和網路資源指南 書目 重要名詞對照表 為何是羅馬?《羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿戰爭》導讀 成功大學歷史學系教授 翁嘉聲 羅馬從西元前八世紀蕞爾小邦,歷經數百年後建立史上最大帝國之一。「為何是羅馬?」因此是最吸引人的歷史謎題之一。凱瑟琳.洛馬斯(Kathryn Lomas)在《羅馬的崛起:從鐵器時代到布匿

戰爭》(The Rise of Rome: From the Iron Age to the Punic Wars (1000 BC – 264 BC))提出她的解答。她的書涵蓋從西元前十世紀起到二六四年這段羅馬崛起的歷史。但為何要回溯到西元前十世紀?為何要以二六四年結束?而在這段期間羅馬究竟做了什麼,使它能在統一義大利後,在二六四年為建立橫跨歐亞非三洲的大帝國立下基礎?以下我根據洛馬斯的觀點做更多延伸,將羅馬放在地中海史來了解,並分析羅馬內部改革與對外擴張中所顯示出的政治智慧,來回答何以羅馬能,但當時看似更有發展潛力的希臘(雅典)或腓尼基(迦太基)卻是不能。 為何是西元前十世紀及二六四年?

羅馬在西元前十五世紀便留下人類遺跡,但羅馬出現聚落可能始於十世紀。但為何是十世紀?這故事要往前拉到約西元前一五○○年近東的晚期銅器時期。當時在近東出現「列強俱樂部」。其中的新埃及、中巴比倫、米塔尼、西臺及後來加入的中亞述等王國,在西元前一五○○年到一二○○年期間,各個國勢強盛,彼此相互制衡,力求以外交解決紛爭,促進當時交流及貿易,形成穩定的國際秩序。這情形可由西元前十四世紀埃及十八王朝在阿馬納(Amarna)出土、以當時國際通用外交語言阿卡底亞文(Akkadian)書寫的外交文書看出。文書中經常出現強權以兄弟相稱、結親締盟或禮物交換,構成綿密的網路。另方面,海洋考古學家巴斯(George

Bass)在小亞細亞西南角外海發現烏魯布倫(Uluburun)沉船所運載的豐富物品,更確定這活絡的國際體系。希臘邁錫尼文明位居這國際體系西側,是這近東國際體系的延伸,而當時腓尼基及邁錫尼商人透過「銅」金屬(當代戰略物資)交易,從腓尼基,經過賽普勒斯、克里特島、義大利沿岸,建立到薩丁尼亞的貿易路線,甚至連結到大西洋岸及英格蘭康瓦爾的「錫路」(錫是青銅合金的必要成分),建立起橫貫整個地中海的海洋貿易路線。盛產金屬礦的義大利在這航線上,而伊特魯里亞人在歷史上便是以冶金出名的民族,很早就開採外海厄爾巴島(Elba)礦產,在這貿易路線上有一席之地。在那不勒斯灣的皮帖庫塞(Pithekusae)也發現冶金

及聚落遺跡,因為靠近義大利礦苗,是理想貿易及製造據點。 但西元前一二○○年這體系因為「海洋民族」入侵而迅速崩解,整個近東及地中海世界落入「黑暗時期」,國際貿易迅速萎縮,影響這條橫跨地中海貿易網路的運作,整個地中海在人員及資源流動上逐漸遲緩,但未曾完全終止。西亞在西元前十世紀首先露出復甦曙光:新亞述帝國(西元前九一一年至六二七年)開始進行為期近三百年的系統性擴張,以政治力建立開發、吸收資源的「徵收系統」(requisitioning system),宛如一部超強吸塵器,以政治軍事力量來徵收貢賦、沒收資產或貿易交流等方式,吸進屬地經濟及人力資源後,轉化為推動下波政治軍事擴張的資本;而這增強的擴張

動能及資源需求,促成每個受影響地區必須生產多餘物質來流通,也同時將復甦動能遞延到周圍地區的生產系統,如亞述帝國旁的高加索地區、伊朗高原、小亞細亞、腓尼基及埃及。對亞述這種以政治軍事力進行強徵的徵收系統無論是支持或對抗,都同樣受到巨大的牽引:正面回應者稱臣納貢,抵抗者則付出被入侵占領、資產沒收及人員被強迫遷徙(deportation)的命運。對這些次級徵收中心而言,又更邊陲的再次級中心(如中亞草原、阿富汗、阿拉伯、希臘和更遙遠的西地中海)也受到牽動,重覆相似結構,但最終動能仍歸諸以西亞肥沃月灣為核心的新亞述。 地中海沿岸腓尼基沿岸地區當然也捲入這徵收系統(其中尤以泰爾城最為特出),海路人流物流

被系統性地啟動,也間接或直接納入到新亞述的徵收系統中。腓尼基船隻首先再度啟動串聯起從腓尼基、小亞細亞南岸、塞普勒斯、克里特島,更往西延伸到西西里、迦太基(傳統上在西元前八一四年成立)、南西班牙,甚至到大西洋的海洋貿易及殖民活動。稍後的希臘人也受到影響,在西元前七七六年進入歷史時期後,啟動海外殖民,與腓尼基人分庭抗禮,但路線及足跡稍微偏北,遍及小亞細亞愛琴海沿岸、亞得里亞海;往西到南義大利「大希臘」、西西里、義大利、薩丁尼亞、法國及西班牙;往東到黑海沿岸、高加索山麓與克里米亞,甚至插足利比亞。伊特魯里亞人也受到影響,在這時期建立著名的伊特魯里亞十二城邦,然後繼續往北向波河流域、往南向坎帕尼亞擴張

。羅馬國王塔克文家族源自移居義大利的希臘科林斯貴族,便是人流物流活絡的絕佳例子。羅馬在西元前七五三年建國,將散居各山丘的獨立社區合併成新城邦(polis),模仿希臘人「合併成城邦」(sunoikismos)的城邦形成過程,也是捲入這動能中。 腓尼基人及希臘人一旦在克服對大海的恐懼後,發現更廣大的可能性,結果便是腓尼基海洋帝國或希臘璀璨的古典文明。這是場由東向西的歷史能量傳遞,結果是整個地中海運動起來,四處出現星羅棋布的城邦。我們若以近數十年來美國經濟興衰牽動全球經濟景氣活絡衰退,或許可以想像遙遠的羅馬是處於這泛地中海的新局面時,所感受到那由遙遠新亞述帝國傳來的力量。西元前十世紀是羅馬開始進入

這地中海歷史舞台的時刻。 另方面,羅馬人銜接這樣的動能後,開始在歷史舞台嶄露頭角,連續征服拉丁姆平原、伊特魯里亞文化區,義大利山區的薩莫奈(Samnium)以及南義大利希臘城邦,統一義大利,並在西元前二六四年跨出半島,擊敗迦太基、征服西地中海後,開始逆向由西向東,發展建立雄霸地中海的羅馬帝國,並在東方銜接上由亞歷山大大帝所成就的希臘化東方世界,延伸向伊朗高原及中亞,開啟新的古典希臘羅馬地中海歷史舞台。所以西元前二六四年羅馬統一義大利,即將跨出義大利那一刻,是新局面的關鍵時刻。這羅馬史系列下一冊大衛.波特(David Potter)的《帝國的誕生:從共和到哈德良的羅馬》(The Origin

of Empire: Rome from the Republic to Hadrian (264 BC - AD 138))的主題,便是銜接羅馬統一義大利後所蓄積的能量,開始大規模擴張,直到哈德良皇帝放棄前任在兩河流域的擴張,以守成為帝國政策為止,完成建立新的古典地中海歷史舞台(西元一三八年)。西元前二六四年於是是更合理的斷代分割。傳統以西元前二七年的羅馬共和及帝國切點,過度強調羅馬憲政意義,是典型的羅馬中心論,但就地中海大歷史來說,羅馬在西元前二六四年即將跨入「大海」(The Great Sea)或地中海那刻,或許更具歷史意義。 為何羅馬能,而雅典或迦太基不能? 羅馬在建國之初是地中海

星羅棋布的城邦世界中的一個。客觀上,地中海各地如蜂巢式的生態系統,容易促成如城邦這種小型社區出現的原因之一。城邦這種基本上以有限人數、強調成員平等以及極扁平化政治組織的社區,可以用極低行政成本及充滿彈性的運作方式,來進行發展。城邦內基本上只有兩群人:公民及非公民。古典雅典採取充分民主,強調公民一律平等,以政治權來控制、榨取非公民勞動力。即使如羅馬或迦太基等權力集中在少數精英公民手中,但城邦基本上仍是公民宰制非公民的格局。雅典公民為握有優勢,對內團結、強調平等、同時高度排外。這點反映在地中海地區城邦社區的空間分割:政治權力機構集中的市區(asty),控制相對廣大的經濟生產地帶:鄉村或疆土(cho

ra)。地中海城邦文明基本上是城市控制鄉村、城鄉對抗的文明。希臘或腓尼基城邦這種小規模社區之所以能夠順利實現並散播這樣體制,則是得力於掌控源自東方優越的技術(如冶金)及發明(如文字),結果影響到伊特魯里亞及羅馬的城邦發展。 但雅典為何不能?雅典堅持唯有公民才有理性,能做政治判斷、參與決策;公民在面對最富有、最有能力、但無參政權的外僑,遑論奴隸,永遠高高在上。雅典人在政治運作上沒有媒介權力的侍從主義(patronage)來干擾個人的政治判斷及獨立性。每位公民都有權直接參與決策及分享城邦資源,也因此幾乎不開放公民權給外人,以免稀釋特權。這樣扁平組織使得雅典在政策上相當靈活,加上擁有強大海軍,最有

潛力建立帝國。但雅典將公民權與血緣綑綁一起,拒絕與外人分享政治權的結果,便是雅典人在政治實作上從未創造出超越城邦層次的更高組織,永遠小國寡民,最高的政治組織層級只是鬆散的聯盟,如提洛聯盟(Delian League)。所謂雅典「帝國」,只是形容雅典人霸道行為的比喻說法。簡單說,古典希臘人若無法創造真正帝國,那是因為「太民主」,使得城邦雖然靈活彈性,但在組織人力及資源能力上,始終非常有限,甚至無法面對更有效積累及運作資源的不同政治組織型態,如腓力二世(西元前三五九至三三六年在位)的馬其頓王國。 但羅馬也是城邦開始,何以能建立橫跨地中海及歐亞非三洲的大帝國?羅馬在基本結構上一樣簡單,但公民在政治

權分配不是如此平等、扁平,而是維持有限的階層化,藉此維持組織的精簡彈性,但又有擴充可能。 羅馬共和政治一開始便發生階層(ordines)鬥爭。公民分為世家貴族(patrician)及平民(plebeian)兩個階層(ordo)。世家貴族或許因為出身而握有占卜吉凶、測知神意的宗教權力,進而占有統帥權職位。這種權力關係更因為羅馬社會上下間的侍從主義(patronage)準法律社會關係,而更形鞏固。這侍從關係可以繼承延續,成為大家都尊重的「祖宗體制」一部分。但這種階層衝突在羅馬並未造成國家分裂,反而提供國家的領導人才庫,以及效忠國家的廣大公民民眾。這其中原因是因為羅馬人願意面對衝突、協商解決的政治

性格,將潛在的階層分裂轉化成團結擴張的養分。 平民在西元前四九四年、四五一至四四九年、三六七年及二八七年多次因為債務、債奴、法律不公及分享官職等問題,進行抗爭。平民在沒得到貴族適當回應前,會集體退離羅馬,在賈尼科洛山(Janiculum)另立城邦,迫使貴族退讓。當時地中海世界以民兵(militia)為主的重裝步兵(hoplite)方陣(phalanx)戰術在羅馬已經普遍使用,因此平民對共和國擴張及保衛極為重要。貴族被迫協商,最後以西元前二八七年立法規定平民會議(concilium plebis)的決議(plebiscita),可以約束包括貴族在內的所有羅馬公民,具有法律效力,正式結束階層鬥爭

的漫長歷史。在這數百年階層鬥爭的歷史中,雙方都願意求取彼此都能接受的政治妥協,因此在衝突結束後,往往能凝聚更高的社會共識。例如西元前三六七年的《李錫尼烏斯-色克都斯法》(Lex Licinia Sextia)通過後,平民獲得至少一位執政官必須是平民的結果,但同時也讓步接受貴族另立一位專責司法、且享有指揮權的法務官(praetor)及兩位新市政官(curule aediles),且皆由貴族出任,部分收回在執政官方面的讓步。這其中取捨充分顯示出貴族與平民互相讓步與妥協,力求共識的努力。但貴族更在與平民協商中,藉著讓步來吸收平民中最具才幹的領導者,被接納入貴族,形成有世家貴族及平民貴族混合的「新貴族

」(nobilitas),反而活化寡頭統治集團。原先可能會裂解社會的階層衝突,因為羅馬人政治智慧化解,反而塑造更具凝聚力的社區。 羅馬內部政治整合成功與對外擴張順利在時間上攜手並進、相互加強。衝突、妥協所獲得的內部共識是擴張的基礎,而擴張成功促使新衝突出現及新共識建立,而這又促成新擴張,形成良性循環。這整合不僅發生在羅馬城邦內,也發生在羅馬及盟邦之間。例如,在四世紀甫開始時,羅馬成功征服伊特魯里亞地區的維伊城(Veii),但戰利品分配不均引起羅馬與盟邦的衝突,結果盟邦袖手旁觀高盧人在西元前三九○年入侵羅馬。於是羅馬與盟邦重複羅馬內部貴族與人民那種衝突解決型態。後來「義大利聯盟」的建立便特別著

眼於彼此合作及分享:羅馬領導,但出錢出力的盟邦一起分享戰果,結果形成十分堅定的聯盟。 儘管當時羅馬人並未使用「義大利聯盟」來指稱這夥伴關係,但這名詞可以方便用來論述羅馬人如何組織盟友,成為合理且實際的系統,讓盟友願意與羅馬合作,動員前所未見規模的人力及物力資源,一起參與擴張,分享戰果。羅馬與盟友在擴張中也經歷共同歷史經驗,將義大利各民族進一步凝聚一起。但羅馬如何有效組織這些盟邦? 洛馬斯用「一臂之距」(at arm’s length)來形容羅馬與盟邦那種既密切、但又非直接兼併的關係,十分貼切。首先,羅馬人定義公民權為一束(bundle)政治、法律的權力,並與希臘人所強調的血緣或甚至文化脫勾

,可以透過政治決策或法律判定來授予。羅馬人甚至接受雙重公民權(double citizenships),不擔心對羅馬的忠誠與對自己原先城邦的忠誠會兩相衝突,因為羅馬人堅信能夠證明羅馬的利益必將是盟邦的利益。而羅馬人之所以會如此做,是要將盟邦最寶貴的資源──人,引進到羅馬政體內,因為羅馬人需要軍事武力來進行擴張。 羅馬實際統治權力一直集中在人數有限的元老貴族手中。所謂「羅馬共和」是這些真正權貴的共和。公民權雖包括參政權,但羅馬特殊的投票方式(以「百人團」或「部落」的團票為投票單位),使得新進公民不會對統治階級的權力有明顯影響,因此羅馬能始終維持元老院寡頭統治,但也同時願意施捨外人公民權,增加羅

馬自己的兵源。羅馬甚至讓解放後的奴隸逕自成為公民,而這在古代世界是難以想像的。對公民權的不同概念及實際運作,或許解釋希臘城邦何以始終保持著小規模社區形式,無法在政治上升級,但羅馬卻能發展成橫跨地中海的大帝國。 在西元前二六四年第一次布匿戰爭前,羅馬直接、間接控制羅馬義大利約百分之六十五的土地。所有這些主動與羅馬結盟或因戰敗而臣服於羅馬的國家,會因歷史因素而分為四個由親至疏的類型: 一、相同權利(isopoliteia)公民 二、無參政權公民(civitates sine suffragio) 三、拉丁權(jus Latinii)人民 四、條約盟友(foederati) 這樣的結構是羅馬人

歷經數百年後慢慢摸索演化出來的,而不是某位天縱英才的羅馬人規劃出來的。不同等級的盟友只能與羅馬簽訂雙邊條約,而不能與其他盟友簽約;這確定羅馬對盟邦的控制不受挑戰。盟邦皆擁有高度自治,但必須和羅馬擁有「相同朋友及相同敵人」。盟邦被規定要承擔一定權利義務,包括徵稅,但特別是提供羅馬兵力。這些盟友國家的統治精英也常受邀加入羅馬統治階級。羅馬更會對各社區因為政治忠誠及表現優劣,而由元老院決議授予不同地位及權力,在上面所列的四種法律地位升降。這種權益分享(privilege-sharing)的政策,特別是公民權的分享,使得羅馬統治階級不斷有新血輪加入而更新,而公民及盟友組成的作戰武力的數量也能不斷擴大。

羅馬盟友經歷對抗、臣服、加盟、參與的過程,最後與羅馬共同承擔擴張、分享戰果,使得所有義大利人民仰望羅馬,追求共同福祉,看待羅馬擴張為義大利盟邦的共業。這些盟邦提供羅馬至少二分之一、甚至在二世紀時到達三分之二戰力。羅馬因為聯盟協助,能夠在伊庇魯斯國王皮洛士(Pyrrhus of Epirus)在西元前二八○年代入侵義大利、連續承受兩次戰敗後,仍然有力再戰;這讓皮洛士大惑不解,因為在希臘化世界,戰敗國在如此嚴重受挫後,一定主動求和。而在更慘烈的漢尼拔戰爭三次戰役中,羅馬連續承受三次極其嚴重的敗戰,甚至有場戰敗的死亡羅馬戰士還超過六萬人!其中任何一場都足以讓任何希臘化王國動搖國本,或直接停止運作

,但羅馬兵源始終源源不絕。但更重要的是在皮洛士及漢尼拔入侵義大利期間,羅馬盟邦始終堅定不移。這便是羅馬聯盟及資源運作成功的最好見證,也充分顯現羅馬人的政治智慧:接受您擊敗的敵人成為新盟友,而盟友自認戰不勝羅馬,不如加入羅馬,將自己的未來命運與善待它的羅馬綁在一起。羅馬這種將其臣服社區列入夥伴關係,與希臘城邦一旦戰勝,常處死戰敗國所有男人,販賣小孩婦女為奴的極為短視、短線及殘酷做法,大不相同。 羅馬在征服義大利國家時,時常會設立殖民地,或安插公民到戰敗國家屯墾殖民,以策安全。洛馬斯對這些地區的發展是否直接複製羅馬體制,討論詳盡,特別強調不能將這些殖民地一概而論,而是關乎相關社區對羅馬的接受程度

。這種細膩觀察必須仰賴考古資料的解讀。但這些加入義大利聯盟的城邦,經過一段長時間,在政治上最後常會模仿複製羅馬的政治結構,即使南部義大利老牌希臘城邦也如此。地方議會轉化如元老院的寡頭權力機構(decurion);這些元老議員階級是承擔領導城邦地方自治的中堅人物,為羅馬徵兵、徵稅。這些地方權貴認同羅馬,而羅馬保障他們利益,維持他們的權勢。這共同利益使得羅馬與盟邦更休戚與共。這情形在西元前二六四年後隨著羅馬擴張而遍及地中海,成為未來羅馬治理帝國的基本型態。 如果我們將羅馬當作成功的創業,那它制訂發展方向、提供CEO,以那所向無敵的當代獨門先進技術:羅馬兵團,進行事業版圖的擴張,甚至擴大營業項目(

如士兵進行基礎建設),就是整個過程中的最大股東及獲益者。盟邦因為參與而成為小股東,分享利潤。羅馬在軍事上更多的成功,意味更多盟邦的加入。結果這擴張像是滾雪球,動能愈來愈大,最後跨境義大利外,征服迦太基稱霸的西地中海,然後在更短時間內雄霸希臘化的東地中海。這不斷加快的速度及規模。羅馬以政治軍事力換取影響力及經濟利益的規模和強度,若以企業發展觀點來說,堪稱古代最成功的創業。這點令我們想到新亞述。 以羅馬為首的義大利聯盟與現代上市公司不同之處,主要在於它專門從事政治軍事征服,以獲取利潤的創業。這在任何時代都是投資極巨、風險至高的冒險,但羅馬一再成功,成為盟邦信賴的投資對象。另外,共同奮鬥的歷史經驗

更將羅馬與盟邦緊密結合,但這未必是現代唯利是圖股民的心態。羅馬即使戰敗,盟邦經常不離不棄,但現代股民則會立即賣股求生。因此羅馬不僅進行軍事征服,也創造新的共同歷史,這些經驗是義大利「羅馬化」的基礎。這「義大利聯盟」系統在西元前二六四年羅馬跨海前已經完成。它的強度提供羅馬足夠人力及物力資源去進行海外征服,能開啟超過一個以上的戰場,並連年征戰,因為羅馬盟邦已將羅馬的戰爭視為自己的戰爭。羅馬的崛起激起希臘化史學家波利比烏斯的讚嘆,並寫書探索其中理由。他的作品便是從二六四年開始。 我們已經討論過為何羅馬能,而雅典不能。這裡我們簡短談一下迦太基為何不能。迦太基能與羅馬進行三次大戰,分別持續二十三年、十

六年及三年,堪稱羅馬史上最大勁敵之一,且常在敗戰後,能立即準備下波反攻。這證明迦太基海上帝國在組織及動員上的效率,堪與羅馬分庭抗禮,但我們很可惜對這如何運作,所知有限。但據我們所知,迦太基盟友常在迦太基失利時背棄,甚至造成最後失敗,這令我們質疑盟邦系統的性質。另外,迦太基大量僱用傭兵來擴張及保衛國土,而非像羅馬的民兵制,反而像是現在的武裝保全,是商業契約的安排,或是求利套現的股民,將國家治理當作一件單純生意或公司來經營,不容易有因為共同歷史經驗所凝聚的愛國意識型態,也因此欠缺政治上最需要的「合法性」。相形之下,愛國主題的人物事蹟卻貫穿李維整部歷史! 關於本書的特色 關於這段從西元前十世紀到

二六四年的早期羅馬歷史,我們的史料十分有限。我們有兩種資料作為重建歷史的根據:文字史料及考古資料。早期羅馬史文字史料付之闕如,甚至要到二六四年第一次腓尼基戰爭爆發時,我們才有比較可靠的紀錄,如羅馬作家皮克托爾(Fabius Pictor,以希臘文寫作)或希臘化史家波利比烏斯。但對羅馬建國之初,我們必須依賴更晚的西元前一世紀末羅馬帝國作家,如拉丁史家李維或希臘史家哈利卡納索斯的戴奧尼修斯(Dionysios of Halicarnassus)。但他們除了距離所描繪事件更久遠外,在敘述時常將當時的政治經驗給投射到重建的過去,特別是晚期共和激烈的政治衝突,讓過去宛如現在的再現。例如,在階層衝突中常能

見到西元前一三三年格拉古兄弟(Gracchi)改革的一些面向。他們也常將過去歷史描繪成一齣道德劇,充滿愛國、叛國、敗德的情節。所以王政之始發生羅馬集體劫掠強暴薩賓(Sabine)婦女;而王政傾覆、共和開始則又是起因於盧克麗霞(Lucretia)被「傲慢」塔克文的兒子強暴。我們要如何看待政權變化與這些敗德、敗行的關係?純然是浪漫的虛構?還是早期歷史在很大程度上仍是家族史或個人史?我們是否能透過適當理解後,從這些富於傳奇色彩背後挖掘出歷史真相?樂觀者如提姆.康奈爾(T. J. Cornell)的《羅馬的起源》(The Beginnings of Rome. Italy and Rome from

the Bronze Age to the Punic Wars (c. 1000-264 BC))。還是傳奇畢竟只是傳奇,毫無歷史價值,最終仍必須回歸考古出土的「客觀」資料?悲觀如蓋瑞.福賽斯(Gary Forsythe)的《早期羅馬批判史》(A Critical History of Early Rome: From Prehistory the First Punic War)屬於這看法。但即使考古資料不斷發掘出,目前仍相當片段片面;福賽斯被迫提出許多無法證實的假設,來了解、架構出土資料,但常無濟於事。 就我個人看法,洛馬斯本人義大利進行考古工作數十年,十分熟悉考古資料,但對文字史料也

十分同情理解,在這兩類史料立場上比較中庸,認知到這兩種史料各有特色,以及可能的互補性及可用性,更願意探索何以這些傳奇故事會被述說、被流傳。因此她對羅馬崛起這歷史謎題,盡量提供我們完整、但謹慎的樣貌。她的結論或許不驚人,但論述十分完整、有耐心,在諸多細部上修正地更合乎情理,也會將她的思索過程在行文中說出,十分親切。整個結果是讓最後浮現的圖像更為全貌。這種不過度預設立場,以及不追求偏鋒理論的態度,是引領讀者進入這類議題世界最佳的引導。 洛馬斯為這內容十分豐富的羅馬史提供詳細、並能配合內文的地圖和相關圖片及彩圖,讓閱讀更能精準確實,更能掌握意涵。她也在文後為每章主題的發展近況以及書目,提供適當且有用

的介紹。因為文字史料多已經被發現,但考古資料仍不斷出土,因此洛馬斯也介紹義大利主要博物館及考古基地,配合網路資源,十分能符合現在的學習經驗。對「羅馬的崛起」這議題想多知道一些的讀者,洛馬斯這些努力不僅完整,而且會鼓勵進一步到義大利親賭遺跡。中文出版將這些資料完整列出,並給予編年表和人名地名詳細索引,讓這本書更臻完美。 最後,對本書有關人名翻譯,在此做些簡單說明。在翻譯羅馬史的人名時,有時會出現惱人的問題。例如,英國二十世紀初曾提倡社會漸進改革的「費邊學社」(Fabian Society),其命名原取自於漢尼拔在義大利連續擊敗羅馬大軍後,羅馬任命的獨裁官昆圖斯.法比烏斯.馬克西穆斯(Quint

us Fabius Maximus)。他放棄之前與漢尼拔直接對戰的戰略,改為堅壁清野的避戰,並趁著敵人疏失時,連續蠶食,消耗敵人戰力,積小勝為大勝。但Fabius這氏族名常被翻為英文形容詞的「費邊」(Fabian),好像與「法比烏斯」無關。類似令人困擾的情形還發生在其他地方,例如以凱撒(Caius Julius Caesar)為例。在提到此人時,時常以氏族名指稱之,因此是Julius(尤利烏斯);但在指稱這氏族時,會變成複數Julii(Julius的複數),按照音譯則變成「朱利」;若是他所提出的法律,則因為lex(法律)為陰性名詞,提案人氏族名變成lex Julia(朱利亞法)。這些翻譯容易造

成這三者可能沒有關係的印象。因此本書翻譯,一律以單數陽性的「尤利烏斯」為根據,提到氏族名Julii時,會譯為「尤利烏斯氏族」,法律名lex Julia則譯為「尤利烏斯法」,讓讀者比較能察覺彼此間的關係。 第一章 介紹早期羅馬 在西元前九世紀時,羅馬僅僅是在拉丁姆(Latium)平原上眾多發展中的聚落之一。它的面積可能比許多鄰近的社區要來得大,但即使在該地區內羅馬也沒有特別突出,更不用說在此地區之外了。在這個時期,義大利中部最強大、最具活力的一些社區活躍於台伯河(Tiber)以北的伊特魯里亞(Etruria)。然而到了西元前三世紀時,羅馬已經發展成一個強大的城邦國家,並且已經建立起對義大

利其他地區的控制權,蓄勢待發將要建立起征服全地中海的帝國。本書將探討羅馬從其源起到西元前三世紀中葉的發展,它對全義大利的控制的本質為何,以及它為何能夠取得如此強大的宰制力。雖然義大利和羅馬的早期歷史距離我們非常久遠,但出人意料地,這些歷史當中有著一些現代人關心的問題。諸如社會面臨的問題,包括多族群社區的內部壓力和緊張局勢,如何處理社會、政治和法律上普遍性不平等,以及普通公民社會和國際精英所組成的小圈子之間如何共處。到了西元前三世紀時,羅馬同時在竭力處理帝國迅速擴張所帶來的道德和實際問題。 羅馬並不是在與世隔絕的環境中發展的,如果不將更為寬廣的義大利背景環境納入考量,也就無法確切理解羅馬。本書的

目的之一,是介紹包含眾多面向的義大利歷史,像是各種族群、各種文化,並且探索他們與羅馬的關係。我們在討論羅馬時所用的證據,當然會比處理義大利其他的社區複雜得多,我們擁有大量關於羅馬的早期發展的古代文獻和考古證據,雖然這兩者也都存在著應該如何解讀的爭論。本書的章節安排原則是開頭的幾個章節討論義大利,介紹幾個大主題,接下來的幾個章節專門討論羅馬,最後是羅馬與其鄰國之間的關係。

台鐵職等進入發燒排行的影片

劉櫂豪表示,司機員指導幹部負責司機員的管理,對於司機行車安全有重大的影響,理論上須由高員級職等擔任,但是目前在台鐵內部卻沒有人願意擔任司機員指導幹部,由於目前擔任司機員指導幹部不僅沒有司機員的勤務加給,且擔任主管必須負擔較大責任,又沒有相對的主管加給或津貼,因此現階段台鐵內部司機員指導幹部反而是由司機員輪流抽籤擔任。劉櫂豪強調,如此不正確的培養主管模式,不利於台鐵局的長期經營且不利員工內部士氣,因此要求台鐵局,除了雙軌化、更新購票資訊系統等硬體的建設之外,服務態度與團隊士氣等軟體方面也應一併改善進步,這對於行車安全與品質也會有莫大的提升。

業務人員的管理與領導實務方式之研究-以Y銀行消金房貸部門為例

為了解決台鐵職等 的問題,作者楊宜霖 這樣論述:

近十年來,在銀行消金房屋貸款之存放款利差越趨微薄的經營環境中,除銀行本業承受極高的壓力外,如何提升房屋貸款邊際收益之各項產品的壓力也相當大,因此該領域的經理人為了避免績效不彰,而被強調以績效導向為目標之Y銀行調職,轉職,甚至降職等方式,因而調整經理人之職務。以至經理人皆會努力達成銀行所託付之推廣房貸及高收益協商產品的兩大目標。經理人從而也強烈要求其部屬達成此兩目標。但是不同產業之間的經理人對於業務人員的管理與領導方式各有不同,因而呈現多元化的領導風格,從而造成不同的結果。本研究旨在深入了解Y銀行與其他產業經理人在管理領導方面有何不同,從而探討目前Y銀行的管理領導方式對於各層面所造成的影響。本

研究藉由深度訪談六位跨足不同產業之專業經理人後,再經過彙總、分析、研判、歸納後,得出下面的結論。本研究發現大部分銀行,包括Y銀行, 一般採用的制式報表與壓縮行程管理的方式,雖可避免業務人員逾矩、偷懶及投機等行為的發生,但較容易產生員工相互猜忌及冷漠關係的工作氛圍。因此本研究建議領導者應用心帶領,且培養部屬具備同理心與辦事的自主性,如此才會產生持續性的效能,且對企業的長期發展更為有利。此外,本研究亦建議經理人要以激發員工潛能的充分發展為其職志,也就是經理人應建立柔性的軟實力管理之領導技能,回到以人為本的真誠價值觀。且避免為了達成績效,增加諸多無形的企業成本,導致因小失大,造成重複性招募培育的人事

問題。

2020年鐵路法題庫攻略(鐵路特考佐級、營運人員適用)(贈鐵路特考模擬試卷)(二版)

為了解決台鐵職等 的問題,作者三民補習班名師群 這樣論述:

【本書適用】 這本《鐵路法題庫攻略》適用於: 一、鐵路特考佐級:場站調車類科。 二、臺灣鐵路管理局(台鐵)營運人員甄試:營運員(運務)類科。 【本書優勢】 .選擇題要怎麼判斷才會又快又準? .沒有法學基礎的我也能看懂條文嗎? .這科真的顧名思義只要讀鐵路法就夠了嗎? 以上關於考生對《鐵路法》這科所面臨的問題,三民輔考老師都知道,本書將帶您解決困惑,取得高分! 一、依歷年試題分析撰寫 (一)本書第一部分主題式分類題庫:依鐵路法歷年常考試題分為「總則、建築、管理、監督、運送、安全、罰則、附則、重要相關子法」二大篇共13個主題,幫助考生有架構地練習

。條文後題目愈多表示愈常被命題,讀者可立即知悉被頻繁命題的考點,題感會越練越強。 (二)第二部分模擬試題:附有三回試題,做為考生演練的木人樁,可立即演練增強實力,與實際上場做最緊密的連結。縱使有難題也不用怕,本書題題詳解的解析可供演練後進行自我檢討。 (三)第三部分歷屆試題詳解:收錄102-108年鐵路特考佐級試題、鐵路營運人員甄試試題,題題詳解,將條文陷阱與細節一一揭露。過去的考古題往往成為來年命題委員出題的基本素材,要想掌握鐵路法考情趨勢務必勤加演練! 二、試題隨最新修法內容更新 本書試題跟隨最新修法內容進行解析,考生不用擔心因修法而不適用之舊法題目要怎麼練習的問題。本社

《鐵路法題庫》年年更新,隨時為讀者掌握最新修法趨勢。如再搭配本社出版的《鐵路法概要(大意)》重點整理書籍,讓您不但知其然,也知其所以然;考試要不高分也難。 【準備要領】 一、熟記法條 從歷年試題分析可知,本科目相當偏重法條記憶,尤以母法鐵路法為重,讀者務必將鐵路法各條條號和內容熟記。其次新修法常成為來年的命題新寵,故讀者應時常注意修法動態,若遇有新修法時,應連同修正理由一併詳讀記憶,以了解新修法原因,幫助記憶。而鐵路法的相關子法亦偶有出題,讀者行有餘力者萬不可掉以輕心。 二、練習考古題 考古題的練習十分重要!除能熟悉考試題目呈現方式外,對出題方向亦能有所了解,並幫助考

生清楚且有系統地表達所學,以拿到理想的分數!選擇題出題多為考條文內容的記憶,故鐵路法母法的條文皆應逐條記憶,而涉及新修法時,則應特別注意新舊條文異同之處。其次條文中如有涉及「數字單位」者,例如罰則,必定須熟記。 【報考利多】 行政院於前年核准台鐵3年內應補足2,818名人力,108年已招募逾千人,再加上現有離退人力缺口,預估109年仍將釋出大量職缺。 鐵路特考中不限學歷的佐級,起薪34,320元。起薪高,更享多種鐵路局人員專屬福利。鐵路特考108年開出的職缺,起薪依職等與類別不同,分別為34K到44K不等。台鐵營運人員108年釋出職缺399名,備取636名,起薪25K至34K

不等。每年依表現情況加薪晉陞,還享有年終、考績獎金,待遇相當優渥。台鐵表示補足員額之後可望改善輪班人力不足問題,後續也將繼續爭取比照國營事業待遇,讓台鐵員工加薪1萬到2萬元不等,逐步改善員工待遇,提供民眾更好的服務。 ※應試正確資訊請以考試簡章為準※ 名人推薦 【考生上榜心得1】鐵路特考佐級上榜生:蘇珈加 在決定準備台鐵考試前,其實我曾考過郵局以及台電的考試,但都不盡理想,自己其實很猶豫是否要放棄國考。自從加入三民補習班後,諮詢導師給予我許多考試資訊與協助,也幫我分析台鐵考試與工作的利弊得失,再加上自己本身也喜歡做運輸及服務相關的工作,以及在這經濟不景氣的環境之下,家人期望我

能進入公職,有個穩定的工作與收入,所以在大學畢業前,我就選擇邊繼續學業、邊準備考試的方式,開始投入鐵路特考。鐵路法大意需要地毯式的學習,對於都是選擇題題型的佐級非常受用!每一理論、實例、運輸時事都可以運用法條連做結,輕鬆準備鐵路法。最後考前要多做題庫,多檢視自己不足的地方,並觀察題型的變化,會進步地很快。 【考生上榜心得2】鐵路營運人員上榜生:洪暐傑 從小我就不愛念書,所以從高中時就到加油站工作。原本沒有想要繼續升學,可是現在大學學歷普及化,在家人鼓勵之下還是繼續唸了大學,但到了大二之後還是覺得這不是我想要的生活,就到三民輔考了解我可以準備的考試。當時三民魏老師幫我分析適合我的考試,

於是我決定在大二時邊念書邊打工邊開始準備國家考試。因為先前我在六月鐵路特考的成績很不理想,三民的老師鼓勵我繼續參加七月的營運人員,最後也讓我順利通過第一階段筆試。在準備過程中,魏老師知道我唸書的時間很少,很貼心地搭配我的時間幫我安排讀書計畫。開始準備考試的時候,每天的生活就是唸書、打工、上課蠟燭三頭燒,讓我壓力極大,不知道這個選擇是否正確,常常產生想放棄的念頭。後來聽魏老師的開導後,才知道是我的意志力不夠。在念書的過程中遇到不會的地方我就重複觀看課程,看完就寫考古題;做考題時遇到不懂的部分,我會使用三民學員專區裡的線上課業諮詢,請老師協助解題。在準備口面試的時候,我一直詢問三民老師口面試該注意

哪些問題,員林三民曹老師也都很有耐心地一一幫我分析該留意的地方,讓我在正式面試時也不會怯場。最後終於通過口面試的評分,讓我將來有個穩定的工作。 第一部分主題式分類題庫 第一篇鐵路法 主題一 總則 重點一 適用範圍 重點二 用詞定義 重點三 鐵路國營原則 重點四 鐵路管理監督 重點五 請求政府撥借材料、貸款 重點六 鐵路需用土地徵收 重點七 鐵路警察之設置 主題二 建築 重點一 全國鐵路網計畫 重點二 鐵路之建築 主題三 管理 重點一 國營鐵路之管理 重點二 國營鐵路之主要業務、附屬事業 主題四 監督 重點一 興建應備具之文書 重點二 鐵路經營之監督 主題五 運送 重點一

運送契約之成立及賠償 重點二運價雜費公告實施 重點三 拒絕運送 重點四 補收票價運費 重點五 託運物品之保償額、保費 重點六 運送物交付及賠償責任 重點七 所有人不明物之公告招領 重點八 消滅時效之起算日 重點九 相關規則之訂定 主題六 安全 重點一 鐵路設施之維護 重點二 鐵路從業人員之訓練及管理 重點三 事故及異常事件檢討報告之提出 重點四 應遵守之安全規則 重點五 電化鐵路電力、通信等線路安全措施 重點六 鐵路沿線公私建築之限制 重點七 鐵路事故損害賠償責任 重點八 旅客運送責任險 重點九 準用規定 主題七 罰則 重點一 購買車票加價出售圖利 重點二 鐵路機構違反規定 重點三

占用、破壞鐵路用地或設施 重點四 影響行車安全之違法行為 重點五 擅自設置平交道 重點六 行人、駕駛人違反規定 重點七 旅客違反規定 重點八 處罰之執行 主題八 附則 第二篇重要相關子法 主題一 鐵路運送規則 主題二 鐵路修建養護規則 主題三 鐵路行車規則 主題四 鐵路機構行車與其他事故損害賠償及補助費發給辦法 第二部分模擬試題 第一回 第二回 第三回 第三部分歷屆試題詳解 102年鐵路特考試題(佐級) 103年鐵路特考試題(佐級) 104年鐵路特考試題(佐級) 105年鐵路特考試題(佐級) 106年鐵路特考試題(佐級) 107年鐵路特考試題(佐級) 107鐵路營運人員甄試試題

(營運員) 107鐵路營運人員甄試試題(營運專員) 108年鐵路特考試題(佐級) 108鐵路營運人員甄試試題(營運員)

國中女教師育嬰假申請抉擇之研究

為了解決台鐵職等 的問題,作者黃詩華 這樣論述:

社會賦予女人必需進入婚姻、生兒育女的責任,然而女人一旦遵循這樣的軌跡,進入家庭之後,往往成為權力劣勢的一方,當家庭生命週期到了養育幼兒階段時,面臨新生兒的加入,衍生許多家務工作。家庭與職場的兩難,讓申請育嬰留職停薪成為一個解決問題的選項之一,有哪些因素影響最後的抉擇,是本研究探究的目的。本研究採質性研究,深入訪談13位符合申請育嬰留職停薪資格的國中女性教師。以她們的申請意願及請假的結果分為三種類型:「務實型」、「理想型」、「折衷型」。企圖應用相對資源論、Nancy J. Chodorow的母職再生產及Sharon Hays的密集母職等觀點,進行分析與解釋。研究結果呈現影響因素有經濟因素、支持

系統、職務狀況考量、母職實踐的觀念…等。幼年由母親專職照顧的女性,較具備母職取向。幼年非由母親專職照顧的女性,則較放心將孩子委由他人照顧。另外,即使夫妻資源相當,當有育兒需求時,女性總是選擇犧牲投入無酬的照顧工作。希望藉由本研究,以女性為本位,重新思考家務分工的合理性,期待親職工作由家庭成員共擔,家務平權。

想知道台鐵職等更多一定要看下面主題

台鐵職等的網路口碑排行榜

-

#1.交通部鐵道局東部工程處編制表 - 行政院公報資訊網- nat.gov.tw

一、本職稱之官等職等. 暫列。 二、內七人得列簡任第. 十職等。 三、現職簡任正工程司. 八人,內一人出缺. 後改置為薦任正工. 程司。 副工程司. 薦任第七職等至第八職 ... 於 gazette.nat.gov.tw -

#2.鐵路特考運輸營業類line群| Facebook

如果委任五職等,再考普考是否就是委任三職等?連帶本薪也降? ... 提供台鐵招考、鐵路特考、營運人員招募訊息. 松盟科技國營事業考試服務中心. 9.2K likes this. 於 m.facebook.com -

#3.鐵路好考嗎?一次看懂台鐵職等與福利有哪些! - 志光公職

台鐵職等 分為三階級,以報考學歷做為主要分別,最高起薪44K。另外還有許多有關台鐵福利等,這篇文章都會統整分析介紹,讓你對台鐵有更進一步的了解。 於 www.ckpublic.com.tw -

#4.109 年交通事業鐵路人員升資考試應考須知

職等 情形),請填寫准予附條件應考申請表(附件九),並郵寄或傳真. 至承辦單位。該等人員於考試舉行前如未回復現職狀態,自始不具備. 應考資格,或其所繳證件經查明有 ... 於 www.chienhua.com.tw -

#5.Re: [心得] 資位制與高普考的二三事- 看板PublicServan

資位與職位台鐵不分職等只分資位的好處原文已詳述,最大的誘因大概同一個 ... 台鐵職缺的幾個亮點(1)員級就有機會擔任主管在簡薦委單位常態下委任主管 ... 於 www.pttweb.cc -

#6.台鐵招考2024/113-工作內容與薪水 - 百官網公職- TKB臺灣知識庫

辦理鐵路路線養護(砸道、換砸、抽換岔枕、抽換鋼樑、抽換道岔、搬運及整理軌道材料)、養路工程之規劃、夜間辦理鐵路路線養護、夜間搶修、查道、機具保養、平交道看守等 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#7.現行一般公務人員(常務人員)各職等待遇對照表

單位:新臺幣元. 類別. 職等職稱. 月支數額. 常務人員. 第十四職等常務次長. 151,175. 第十三職等署長. 120,490. 第十二職等司處長. 114,955. 第十一職等副司處長. 於 hr.ntnu.edu.tw -

#8.心得我是台鐵公務員(九品芝麻官) 問,都可以問 - 哈啦區

我是公務員(九品芝麻官) 問,都可以問我是台鐵最基層(電子工程佐級),年資已兩年能回答的我 ... 我親戚現在11職等二十年前就聽說十萬了現在不知道多少. 於 forum.gamer.com.tw -

#9.辭職降等張政源接台鐵| 焦點 - 人間福報

【本報台北訊】交通部台灣鐵路管理局局長鹿潔身因普悠瑪翻車案請辭獲准,行政院昨天宣布,交通部政務次長張政源接任台鐵局長。 於 www.merit-times.com -

#10.交通及建設部公路局編制表(草案)

等員. 額備. 考. 局長. 簡任. 第十三職等. 一. 本職稱之官等職等暫列。 ... 第十職等. 六. 室副主任. 簡任. 第十職等. 一. 主任工程司薦任至簡任第九職等至第十職等. 於 www.thb.gov.tw -

#11.福利...讓你清楚知道考上"台鐵"要做甚麼工作內容(真相竟是.....)

只好花了許多時間,上網爬了很多台鐵文章,但是大多是台鐵招考、台鐵報考、考台鐵心得、 ... 乍看之下,同樣是基層的佐級贏過了委任一職等的初等考,. 於 my3cc.pixnet.net -

#12.台鐵公司化挑戰3/員工待遇不如其他國營事業薪難平 ... - 中央社

台鐵 最基層的「佐級」員工有8000多人,職等類似公家機關委任一職等人員,起薪約可多領2000元,但佐級員工都是從事粗重、危險且多半須輪班的現場工作, ... 於 www.cna.com.tw -

#13.張政源接任台鐵局長薪水約減5萬7千元 - 中國時報

張政源本來是交通部政務次長,為簡任十四職等,本薪及專業加給與主管職務加給合計,每月收入17萬2740元,而依台鐵人事制度「交通資位制」,局長職位 ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#14.交部參事嗆台鐵員工挨批耍官威交長要懲處

自詡俸點800點很威風,所謂俸點,就是計算公務員本俸發給的基數,俸點越多,薪水就越高,800點已經是最高一級,而交通部參事是公務員12職等,僅次於部長及 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#15.鐵路特考【運輸營業】考什麼?科目工作內容、分發、薪資

因此運輸營業便是台鐵業務的例行性行政工作,用以維持鐵路運輸和台鐵運作, ... 等別. 任用職等/薪資. 高員三級. 薪級30級;薪資約42,675元。 於 www.cek.tw -

#16.Re: [請益] 台鐵轉一般公務員- 看板PublicServan

但也遇過同事佐級二甲轉調某總局P01-03缺某總局人事很肯定的說就是一本二沒辦法上到二職等不知道是否是佐級考成無法提敘? 但二類轉任辦法找不到排除佐員級 ... 於 moptt.tw -

#17.Re: [問題] 關於台鐵職缺- 看板Railway - 批踢踢實業坊

各職缺的津貼(輪班接貼等等) : : 網路上只查的到本俸,但有些津貼並非說得很 ... 這也是我比較想知道的: : 看到有人說台鐵是3班制: : 分別是日班、 ... 於 www.ptt.cc -

#18.創首例政次降調張政源接台鐵局長- 財經要聞

行政院發言人Kolas Yotaka(谷辣斯.尤達卡)指出,張政源辭去政務官職務(比照公務員最高的簡任14職等),降調台鐵局長( ... 於 www.chinatimes.com -

#19.鐵路特考佐級職等就選高效函授!

台鐵 福利大躍進!結婚/生育補助2千增加為2個月薪額. 台鐵局針對員工薪資檢討,向交通部爭取比照軍公教生活津貼,最終確定改原適用軍公教支給要點之訴求,另採更 ... 於 learn.highstudy.com.tw -

#20.公務員赴中國大陸相關訊息專區-申請書表及須知

政務人員、直轄市長、涉及國家安全、利益或機密人員(含上開三類退離職人員)、縣(市)長或簡任(或相當簡任)第十一職等以上公務員進入大陸地區申請表(ODT / PDF) ... 於 www.mac.gov.tw -

#21.曾經一間店整天賣不到1 支!全家霜淇淋如何從賠錢貨化身打卡 ...

自2021 年開始,全家主動向日世提議,不定期將部分機台的塑料口送回日本,透過重新打磨,就能擠出圓滾滾、蒙布朗等不同形狀的霜淇淋,甜筒外觀也由最一 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#22.交通部臺灣鐵路管理局之待遇問題

原適用之「資位職務分立制」的任用制度,改為適用「官等職等併立制」(即簡薦委 ... 工會、交通部、人事總處等召開「台鐵企業工會相關訴求協調會議」. 於 tdr.lib.ntu.edu.tw -

#23.台鐵佐級薪水到頂8大伏位! 獨家資料! (2023年更新) - Clarisonic

分發至各交通事業單位,依據所應考試職系、類科,從事不同內容工作,如旅客營運、鐵路工程、公路監理、公路工程等。 台鐵招考近年招募千餘人,報名時間約為每年3月左右, ... 於 www.clarisonic.com.tw -

#24.鐵路特考薪水》台鐵高員級/員級/佐級薪資表及台鐵福利制度

台鐵 /鐵路特考薪水待遇. 台鐵局依不同業別及從事職務屬性,分別發給獎金、津貼、費用等16項非固定性給與 ... 於 www.public.com.tw -

#25.台鐵段長職等的推薦與評價,GITHUB、PTT - 最新趨勢觀測站

運務段各置段長一人,副段長一人,並置主任十五人,視察五人,車班主... 任職務均列薦任第八職等;人事管理員職務列委任第五職等至薦任第七職. 等;課員 ... 於 news.mediatagtw.com -

#26.臺灣鐵路管理局員工待遇制度改革之研析 - 立法院

二)臺鐵局曾有改制為公司化或改為官等職等併立制之研議,惟其改革方案當時均未被 ... 要求政府調整「交通事業人員資位職務薪給表」,提高台鐵員工薪資,卻礙於臺鐵局 ... 於 www.ly.gov.tw -

#27.臺灣地區傷害保險個人職業分類表

動物養殖人員(馬、鹿、鷹、犬、蛇、鱷魚等). 0102004 ... 職類. 大分類. 中分類. 小分類. 坑外作業. 0402 工礦安全人員. 0402005. 4. 所有作業人員. 0403001. 於 www.fubon.com -

#28.勞動部桃竹苗分署6場徵才活動8月接力登場

快新聞/台鐵明日行駛概況出爐! ... 辦理6場次廠商聯合徵才活動,總計邀請161家廠商參與、釋出逾6000職缺。 ... 杜蘇芮襲台各縣市明天停班課一次看 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#29.專全面體檢九千三百題億搶救老台鐵計畫

擬「臺鐵・新總局企業大樓」相關文稿,預計刊載於台鐵通訊期刊,俾利凝聚局內 ... 等台鐵人手補足再復駛,才會 ... 國營企業中,台鐵佐. 級(年薪約70萬元)職等約與其他國營. 於 ushop10141.hiwinner.tw -

#30.總統令制定「國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例」(2022-06-22)

第1 條交通部為經營鐵路,設國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵 ... 未具交通事業人員任用條例所定資位或公務人員任用法所定之官、職等之委派 ... 於 www.lawbank.com.tw -

#31.業務職掌- 人事室員額編制 - 沙鹿高工

台鐵 締約儀式合影. 校景一隅. 太極校園 ... 組員1名,委任第五職等或薦任第六職等至第七職等,電話分機號碼:113。 3.助理員1名,委任第四職等至第五職等,電話分機 ... 於 slvs.tc.edu.tw -

#32.國營臺灣鐵路股份有限公司設置條例

第一條交通部為經營鐵路,設國營臺灣鐵路股份有限公司(以下簡稱臺鐵公 ... 定之官、職等之委派人員、雇員、營運人員、基層服務員、技工、工友、. 於 www.president.gov.tw -

#33.續資治通鑑 - Google 圖書結果

近日光祿卿句希仲、吏部郎中、直昭文館陸軫等,並以年高,特與分司,初欲風動群倫,而在位殊未有 ... 先是奎及包拯皆言:「在官年七十而不致仕者,並令御史台以時按籍舉行。 於 books.google.com.tw -

#34.考照趁現在!重點產業「證照獎勵金」給2萬參加職訓最高補助 ...

此外,雲嘉南分署為協助青年接軌就業市場,投入半導體、智慧機械、太陽能光電及智慧農業等重點產業,開辦許多職前重點產業課程,由勞動部負擔80%至100%的 ... 於 tw.nextapple.com -

#35.桂宏誠/台鐵局長政次「降任」:文官制度出軌 - 雲論

並且,依據行政院今年訂頒的「政務人員給與表」所訂,政務次長月薪係「照簡任第十四職等人員待遇支給」,但台鐵局長月薪和簡任十四職等常務次長的差距,卻 ... 於 forum.ettoday.net -

#36.交通事業鐵路人員升資考試簡章

三、現職人員應本考試以報考現任職務同類別者為限,業務類、技術類互不得越類報考。 伍、考試類科及應試科目:. 等別. 類別. 於 www.examiner.com.tw -

#37.『鐵路特考』與『台鐵營運人員』差別在哪? - TKB購課網

112鐵路特考最後招考,台鐵營運人員調薪,台鐵公司化懶人包,台鐵國營化, ... 各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人、以及以約僱2職等進用之 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#38.交通部臺灣鐵路管理局所屬分支機構組織通則

本局為辦理行車及客貨車車輛調度、客貨運輸、列車編組、票務印製等事 ... 任職務均列薦任第八職等;人事管理員職務列委任第五職等至薦任第七職. 等;課員職務列委任第 ... 於 www.railway.gov.tw -

#39.[問卦] 火車司機是幾職等公務人員? - Gossiping板- Disp BBS

對應簡薦委是幾職等? ... 推taso5566: 火車司機是最低職等的5F 04/10 11:19. 推jjiimm: 從高員到佐級都可以當司機員,台鐵是資位職務分立制6F 04/10 ... 於 disp.cc -

#40.【鐵路特考薪水福利】台鐵招考薪水及工作內容-三民輔考

台鐵 宣布加薪,112年鐵路特考錄取新人也將跟著全面加薪,薪水依職等不同為39K至49K,錄取者具公務人員資格及勞工身份,工作穩定且享多項福利。基本起薪標準如下: ... 於 www.3people.com.tw -

#41.110/2021鐵路特考薪水有多好?台鐵招考優勢報你知

※實際薪資、福利等,各單位略有不同,以分發報到之機關核算為準。 優點4. 台鐵有豐富多樣的職別,發揮長才沒問題! 不論 ... 於 www.paochen.com.tw -

#42.全台29位主任檢察官名單揭曉孫治遠掌廉政署主秘 - 鏡週刊

... 委員會海巡署政風室主任滕治平等職,至於懸缺的保護司與法制司及法律事務司等其他副司長等職,部長蔡清祥強調仍在考量人選中,近期將再公布名單。 於 www.mirrormedia.mg -

#43.交通部臺灣鐵路管理局組織條例 - 全國法規資料庫

前項人員經派充為第十條至第十二條所定之職稱,其人事室及政風室主任、會計室會計主任職務均列簡任第十職等;副主任職務列薦任第九職等至簡任第十職等;科長職務列薦任第九 ... 於 law.moj.gov.tw -

#44.交通部政次張政源接任台鐵局長行政院:有台鐵經驗,沒台鐵包袱

行政院表示,為了民眾行的安全,台鐵的改革勢在必行,而為了展現改革的 ... 本人翡不計個人職等與薪給上的犧牲,慨然辭去政務次長,接任台鐵局長。 於 www.storm.mg -

#45.基層訴求聽到了! 台鐵針對逾千名員工加薪薪水調至3萬 - 經濟日報

台鐵 公司預計2024年掛牌,台鐵工會持續爭取加薪、提升福利待遇,更指出台鐵基層 ... 以及以約僱2職等進用之職務代理人,人數合計約1138人,調薪幅度約11.4%至21.3%。 於 money.udn.com -

#46.鐵路特考場站調車:考試介紹 - 考神網

受訓/保留/職等/薪資 ... 場站調車在台鐵是一項非常重要的工作,除了24小時的輪班制,也是須付出相當勞力的工作,所以必須有相當健全的體格,以及足夠的耐力。 於 www.5138.com.tw -

#47.111年公務人員身心障礙特考五等考試第1次增列需用名額彙總表

五等. 綜合. 行政. 一般. 行政. 委任第1. 職等至. 委任第3. 職等. 書記. A150060. 桃園市政 ... 說明:台鐵科工館站轉76公車至三民高中. 站後步行約3分鐘。交流道。 於 wwwc.moex.gov.tw -

#48.公務人員薪水怎麼算?認識公務員考試薪資表、公職補助

認識公職鐵飯碗職等、職稱及薪水福利制度,公務員薪資懶人包一篇就懂! ... 年由考選部辦理最後一次鐵路特考,之後將由台鐵公司自行對外招考從業人員。 於 byoneking168.pixnet.net -

#49.交通事業人員資位職務薪給表(臺灣鐵路管理局專用)

依據銓敘部99年3月5日部特一字第0993170981號令辦理。 上版日期:, 99-03-09 ... 於 personnel.e-land.gov.tw -

#50.臺鐵營運人員歷屆試題、考古題 - 鼎文公職

年度. 等別. 類別/類組. 考試科目. 下載. 109, 無, 無, 109年沒有公告試題. 108, 不分職等, 營運專員-地政管理, 民法(總則、物權、親權與繼承). 108, 不分職等 ... 於 m.ting-wen.com -

#51.台鐵局主管大搬風挖角觀光局美女官員搞附業 - LINE TODAY

記者鄭瑋奇/台北報導〕台鐵局前副局長徐仁財昨日屆齡退休後, ... 長、專門委員等職務,於102年6月20日調陞交通部觀光局企劃組簡任10職等副組長等。 於 today.line.me -

#52.交通部鐵道局編制表 - 健康跟著走

參考資訊; 台鐵局長職等 · 交通部鐵道局編制表. 文章 參考資訊. 三、現...三、現職簡任正工程. 司十四人,內一. 人出缺後改置為. 薦任正工程司。 四、內十人出缺後,. 於 info.todohealth.com -

#53.曾是年薪百萬業務胡詠芝如何成為台北車站第一位女站長?

簡信立認為台北車站的重要性不僅是首都門面,更關係到台鐵形象,還要管理民眾在售票大廳席地而坐、街友生活等議題。 包含現任台鐵局長杜微在內,歷任有三 ... 於 www.okwork.taipei -

#54.想當台鐵司機員招考原來要選鐵路特考這類組! 司機員考試科目 ...

專業科目的難度大約是高職考科大的程度,四科都是選擇題,成績計算採4科平均。 參考網路上的經驗分享,有談到如果是技職體系出身的同學,可能會有個盲點,因為之前有考 ... 於 www.xn--3kqz0si8jhsg2llxlv.tw -

#55.台鐵拍板加薪逾千名基層員工調升至3萬元以上 - 鉅亨網

台鐵 局指出,本次薪資調整,適用對象包括服務佐理、餐旅服務總所自僱人員、各項重大工程自辦工費進用之契約工與職務代理人、以及以約僱2 職等進用之 ... 於 news.cnyes.com -

#56.公務員?!勞工@ Baseball life - 隨意窩

有網友提問到[ 請問一下台鐵的員工到底是屬於公務人員還是勞工? 也就是說佐級員級職等是屬於公務員嗎??? 可是很多的工作性質都是"現場"的照理說應該是勞工吧? 於 blog.xuite.net -

#57.台鐵處長薪水-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

據台鐵最新完成的調查發現,台鐵車站站長平均年薪126萬元,收入和台鐵局長相當,更遙遙領先年薪98萬元的 ... 現行一般公務人員(常務人員)各職等待遇對照表 · http://hr. 於 travel.gotokeyword.com -

#58.交通部鐵道局編制表

一、本職稱之官等職. 等暫列。 二、內十三人得列簡. 任第十職等。 三、現職簡任正工程. 司十四人,內一. 人出缺後改置為. 薦任正工程司。 四、內十人出缺後,. 於 www.rootlaw.com.tw -

#59.日企超頭痛!台積電熊本廠員工時薪驚人當地民眾反應曝光 - 財訊

日媒指出,台積電祭出高薪搶人才,導致位在熊本縣的半導體設備商備受衝擊,因為如果這些公司不上調薪水根本無法與台積電等公司競爭。 於 www.wealth.com.tw -

#60.TVBS NEWS - YouTube

TVBS全台特派員、駐地記者,鏡頭帶您了解在地聲音。 · 等不到雨!澎湖2水庫「蓄水量歸零」暫停抽水|TVBS新聞@TVBSNEWS01 · 「阿土伯」報賺錢?老翁領370萬警「護鈔」變阻詐| ... 於 www.youtube.com -

#61.交通部鐵道局編制表 - 怪物字詞聖典

副局長, 簡任, 第十二職等, 二, 本職稱之官等職等,為組織法律所定。 總工程司, 簡任, 第十職等至第十二職等, 一, 本職稱之官等職等暫列。 主任秘書, 簡任, 第十一職等 ... 於 www.kaibutuseiten.xyz -

#62.行政院人事行政總處全球資訊網-DGPA-

最新消息及新聞 · 112.07.24. 113年度各醫院辦理「中央機關(構)員工一般健康檢查補助基準表」第一類人員及簡任第10職等或相當職等以上主管人員之健康檢查項目及收費標準 ... 於 www.dgpa.gov.tw -

#63.張政源接台鐵局長職等薪資皆降- 新聞- Rti 中央廣播電臺

Kolas也表示,張政源辭去政務次長職務接任台鐵局長,其職等和薪資都降級。 普悠瑪號發生嚴重翻覆事故,前台鐵局長鹿潔身請辭獲准;行政院29日公布,由交通 ... 於 www.rti.org.tw -

#64.交通部政次張政源回歸接任台鐵局長- 政治- 自由時報電子報

行政院表示,為了民眾行的安全,台鐵的改革勢在必行,而為了展現改革的決心 ... 個人職等與薪給上的犧牲,仍慨然辭去政務次長一職,接任台鐵局長,他 ... 於 news.ltn.com.tw -

#65.國外出差旅費報支要點解釋彙編

一)因公出國若機場離目的地距離遙遠,可否報支計程車、租車或鐵、公路等交通工具之 ... 等職務,得適用國外出差旅費報支要點有關第十二職等人員,乘坐商務或相當之座. 於 www.dgbas.gov.tw -

#66.112台鐵招考簡章鐵路特考缺額809名8/17筆試放榜 - 公職考試

每年固定三月報名、六月考試的鐵路特考,又稱:台鐵招考、台鐵特考、鐵路人員考試 ... 約僱2職等進用之職務代理人, 人數合計約1,138人,調薪幅度約11.4%至21.3%。 於 www.tkbtv.com.tw -

#67.柯文哲批前瞻軌道建設執行率僅5.3%!國發會駁斥

... 淡海輕軌第一期及南迴鐵路全線電氣化已通車,台北捷運南北環、桃園捷運、台南鐵路地下化以及攸關行車安全的台鐵電務智慧化等計畫都循序推動中。 於 www.nownews.com -

#68.鐵路特考(佐級/員級/高員級) - 超級函授

公立或私立職業學校(高中職)以上,取得畢業證書。 ... 等,以上,依各考試類組必須之體檢檢查項目規定,請見當年度簡章說明列表。 ... 職等, 類別, 類科, 專業科目. 於 www.superbox.com.tw -

#69.臺灣鐵路管理局組織編制- 維基百科

台鐵 運務處為台灣鐵路管理局主要對外營收單位,其主要執掌為台鐵所有客運及貨運 ... 組織含基隆車班組、臺北車班組、新竹車班組、特等站1站、一等站10站、二等站4站、 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.曾是年薪百萬業務胡詠芝如何成為台北車站第一位女站長?

簡信立認為台北車站的重要性不僅是首都門面,更關係到台鐵形象,還要管理民眾在售票大廳席地而坐、街友生活等議題。 包含現任台鐵局長杜微在內,歷任有三 ... 於 www.cw.com.tw -

#71.中市YouBike 2.0倍增達1317站全國第一! 盧市長:打造自行車 ...

... 大專院校高中職、公車熱點、商圈等熱門站位周邊設置,公共自行車站點從 ... 搭乘捷運、台鐵、公車、公共自行車等大眾運輸工具,其中YouBike 2.0E ... 於 www.taichung.gov.tw -

#72.鐵路特考 - 大東海教育集團(國家考試大學) - 各類考試介紹

台鐵 招考‧超高待遇,鐵路特考學院 ... 台鐵營運)招考】→【考情發表會】 ... (1)「高員三級」考試→具有「員級290 薪點以上」,或具有「委任第五職等以上」資格者。 於 examinfo.donhi.com.tw -

#73.「沒有台鐵包袱」政院宣布交通部政次張政源接台鐵局長

行政院表示,任命過程中,曾考慮是否能讓張政源以政次職務兼任台鐵局長,但與現今人事法規不符,張政源卻不計個人職等與薪給上的犧牲,慨然辭去政次一職, ... 於 news.housefun.com.tw -

#74.台鐵局長由交通部政務次長張政源接任 - 行政院

行政院表示,交通部在任命過程中,曾考慮是否能讓張次長以政次職務兼任台鐵局長,而經瞭解後與現今人事法規不符,但張次長本人不計個人職等與薪給上的犧牲,仍慨然辭去 ... 於 www.ey.gov.tw -

#75.台鐵段長職等 :: 全台哺乳室分佈網

運務段各置段長一人,副段長一人,並置主任十五人,視察五人,車班主.任八人,車班...任職務均列薦任第八職等;人事管理員職務列委任第五職等至薦任第七職.,運務段各 ... 於 nursingroom.iwiki.tw -

#76.各類人員與行政機關公務人員職等相當年資採計提敘俸級對照表

七、醫事人員士(生)級三八五俸點以上對照薦任第六職等部分,以取得高等考試或相當. 等級考試及格或具有薦任第六職等任用資格後之年資為限;師(一)級本俸六級七一. ○俸 ... 於 personnel.ndhu.edu.tw -

#77.【112鐵路特考】台鐵公司化前搶進4%調薪?!福利比照國營 ...

台鐵 將在113年公司化,112年鐵路特考是最後一次由考選部辦理招考,改制後台鐵公司將自行 ... 6.薪水比同職等來的高:佐級薪水比初考高,員級、高員級幾乎等同高普考。 於 www.twstudy.com -

#78.對俸點800點怎麼說話? 交通部高官被爆官威 - TVBS新聞

根據公務人員給與簡明表,俸點800是最頂端,簡任12到14職等適用。 ... 他說台鐵是服務業,不能有這樣的態度,才想要糾正,自己本身督導安全,不會踩黃 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#79.囂張剪票員遭起底「靠關說進台鐵」 媽媽掌管台鐵人事 - 三立新聞

松山站的剪票員被投訴打瞌睡,沒羞愧道歉還嗆民眾態度囂張,結果被網友起底,原來他後台很硬,媽媽是台鐵人事室科長,工作資歷10年,目前是9職等、 ... 於 www.setn.com -

#80.鐵路特考-簡介與升遷制度 - 鐵人部落/台鐵萬事通- 痞客邦

鐵路局工作性質主要是擔任車站勤務,辦理客、貨營業、列車編組、車輛調移、號誌管理等相關業務。 交通事業人員升資考試分下列三級: 一、員級晉高員級 二 ... 於 easylearntr.pixnet.net -

#81.銓敘部全球資訊網[ 一般任用事項]

以上開「視為現職交通行政職系人員」係就轉任當時予以從寬認定,某甲現既已為一般行政機關審定為一般行政職系人員,即應以現職身分及資格,依任用法、一覽表及調任辦法等 ... 於 www.mocs.gov.tw -

#82.鐵路特考工作內容(台鐵工作),鐵路錄取分發與薪水待遇

鐵路特考薪水比一般民間工作穩定優渥,台鐵工作內容包括站務行政管理、行車運轉業務、客貨運轉業務(售驗票及站務響導)、列車乘務等。鐵路特考分發單位為各調度所、各運 ... 於 www.pcsr.com.tw -

#83.台鐵員工是公務人員嗎? - 焦點事件

銓敘的有無,影響年資的計算,員級、佐級、士級無銓敘,轉任行政人員的話,必須從最基礎的職等開始,先前工作的年資無法累計。 確定台鐵員工是公務員而非公務「人」 ... 於 eventsinfocus.org -

#84.認識鐵道局- 本局簡介- 組織與職掌

各鐵道系統之土木、結構、軌道、建築、景觀與水土保持,及水電環控等工程之規劃、審查及監督。 機電技術組. 各鐵道系統之電力、號誌、電訊、車輛、基地維修設備等工程之 ... 於 www.rb.gov.tw -

#85.交通部臺灣鐵路管理局之待遇問題 - AWS

原適用之「資位職務分立制」的任用制度,改為適用「官等職等併立制」(即簡薦委 ... 公視, 2018 ,〈台鐵工會爭取三大國假出勤獎金〉,公視新聞網站. 於 ntupoli.s3.amazonaws.com -

#86.交通部政次張政源曾為台鐵人、學經歷佳接任台鐵局長

21日宜蘭新馬車站普悠瑪出軌事故帶來重大傷亡後第五天,台鐵局長鹿潔身請 ... 不計個人職等與薪給上的犧牲,仍慨然辭去政務次長一職,接任台鐵局長。 於 www.taiwannews.com.tw -

#87.Re: [心得] 資位制與高普考的二三事- publicservan | PTT職涯區

營運獎金=>專業加給(二) 薪水結構方面,因為台鐵過去是本俸+專業加給+營運 ... 資位與職位台鐵不分職等只分資位的好處原文已詳述,最大的誘因大概同 ... 於 pttcareer.com -

#88.台鐵特考的相關問題? - 土木人

(3)台鐵人員目前稱呼(公務人員);台電人員稱呼公務員兼勞工(職等) or純勞工(工等)。 (4)台鐵人員97年加入(公保);台電人員為(97年之後新進職員一律公保)。 於 www.civilgroup.org -

#89.交通部人事作業宣導教案

與現任職務職等相當、性質相近且服務成績優良者,得按年. 核計加級至其所銓敘審定職等之本俸最高級;如尚有積餘年. 資,且其年終(度)考績(成、核)合於或比照合於 ... 於 www.motc.gov.tw -

#90.台灣戰後經濟發展的源起:後進發展的為何與如何

... 即原為台船公司總經理的李國鼎負責一般工業組,曾任省建工程局局長及台鐵副局長的費驊負責交通與電語工與食品組。另外財務與經濟組由江速記員與打字員等。 於 books.google.com.tw -

#91.中市YouBike 2.0達1317站全國之冠「這三站」是熱門租賃站

交通局長葉昭甫說,7月起實施的公共運輸通勤月票,可任意搭乘捷運、台鐵、公車、公共自行車等大眾運輸工具,其中YouBike 2.0E電輔車納入前30分鐘免費 ... 於 ctee.com.tw -

#92.本期要目 - 考試院

但高考及格人員轉任前經銓敘審定. 薦任官等職等者,回任簡任官等職務時,以轉任前銓敘審定. 之職等俸級起敘。 Page 10. 考試院公報第27 卷第16 期. – –. 7. 於 www.exam.gov.tw -

#93.台銀公庫服務網 - DARHEK

【台灣Pay】「台灣Pay陪你舌尖旅行呷台鐵便當樂享9折優惠」 ... 國民小學110學年第1學期第1-6次臺灣土地銀行111年度招考五職等至八職等一般金融人員及 ... 於 darhek.online -

#94.糾正案文

作業方式不一, 違反平等原則; 復違規僱用台鐵退休人員, 所訂年齡 ... 處支領月退金再任人員之工作報酬調整為委任第一職等本俸最高俸級及專業加給. 於 cybsbox.cy.gov.tw