台灣 為什麼 叫台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡淇華寫的 【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版) 和呂秀蓮的 兩岸恩怨如何了?都 可以從中找到所需的評價。

另外網站為什麼叫萬里蟹? - 萬里蟹品牌官網- 在台灣,就是要吃尚青ㄟ ...也說明:台灣 餐桌上有八成的海蟹(花蟹、三點蟹、石蟳),都是萬里區漁民辛苦捕撈而來的漁獲,但多數饕客最常掛在嘴邊的名物,卻是「陽澄湖大閘蟹」、「北海道帝王蟹」, ...

這兩本書分別來自親子天下 和呂秀蓮所出版 。

國立臺灣師範大學 大眾傳播研究所 蔡如音所指導 王思穎的 濾鏡下的青春共感:赴臺陸生的台灣電影體驗 (2016),提出台灣 為什麼 叫台灣關鍵因素是什麼,來自於感覺結構、台灣青春電影、中國閱聽人、文化跨地域、共感。

而第二篇論文國立交通大學 社會與文化研究所 柯裕棻、陳光興所指導 劉雅芳的 王明輝與黑名單工作室:台灣新音樂生產的第三世界╱亞洲轉向 (2006),提出因為有 黑名單工作室、台灣新音樂 第三世界╱亞洲轉向、新台語歌、單語本土、法西斯、音樂文化研究的重點而找出了 台灣 為什麼 叫台灣的解答。

最後網站台灣為什麼叫台灣?「異邦人」的土地?則補充:異邦人的島,這形容也太貼了吧? 既符合歷史(經常被佔領) 也符合現狀(多元民族狀態) https://youtu.be/1M0H3Gip2FI 台灣,不知不覺已成了多元文化 ...

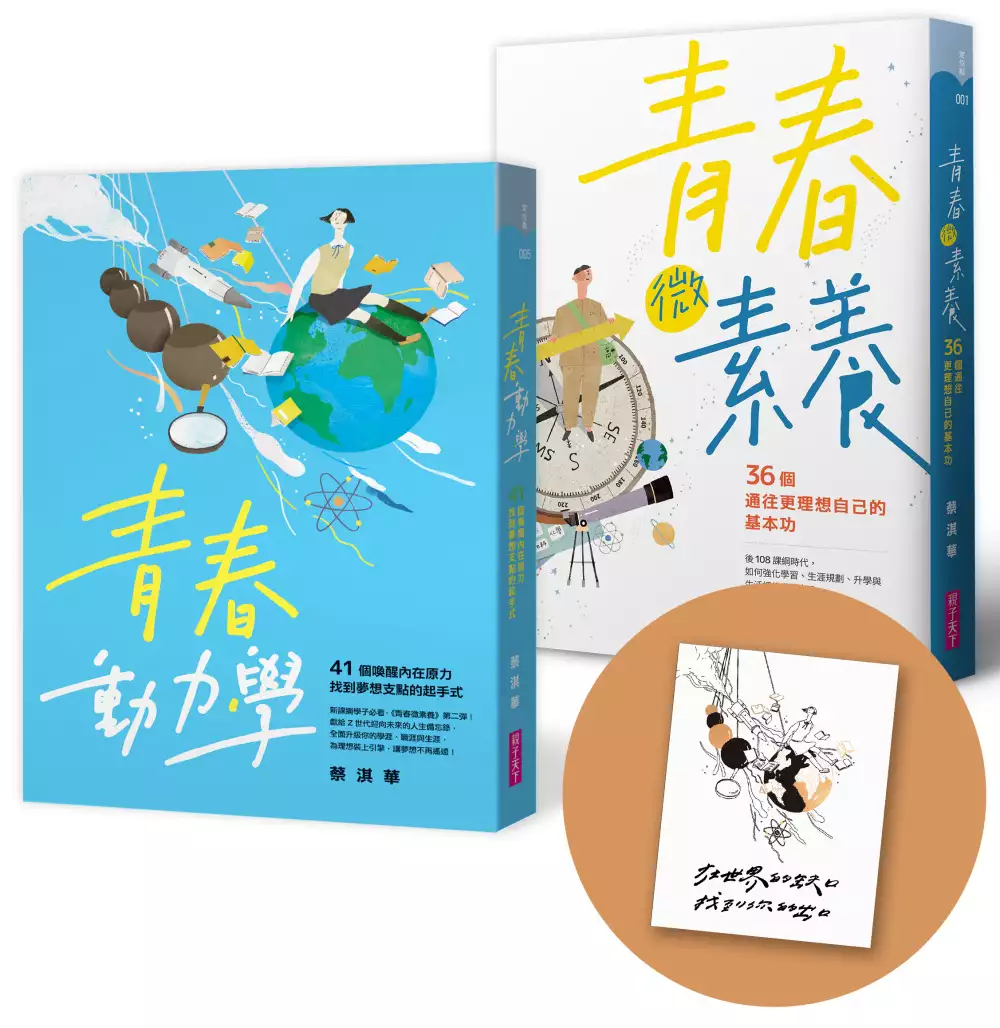

【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)

為了解決台灣 為什麼 叫台灣 的問題,作者蔡淇華 這樣論述:

推薦收藏★絕對限量 青春引路人 蔡淇華X藝術創作者 今晚我是手 <熱銷雙書+絕美燙金藏書票>套組,陪你勇敢追夢! 《青春微素養》 108課綱時代來臨, 面對未來挑戰的素養力,你準備好了嗎? 從讀書計劃、自傳到面試,從社團活動到社會參與, 從學習動力到處世態度, 第一本全方位幫助你學習、生活與成長的解答之書。 找到夢想的邏輯,讓努力更加精準, 從現在起,擁有自主學習力,提前布局你的人生。 曾獲師鐸獎肯定與多項文學獎的淇華老師, 執教三十多年,帶領學生寫作、專題研究及社會參與, 整理多年陪伴孩子的經驗, 淬鍊出36個微心法,以工具

、方法、動力及態度四大面向出發, 為年輕學子指引思考與前進的方向。 這些場景,也許你感到熟悉: ‧「108課綱上路後,考試及評分標準改變,不再是我熟悉的方法了,我該怎麼辦?」 →面對新挑戰,要有新方法,淇華老師整理與升學考試相關的要訣,迅速抓住評審眼球。 ‧「擔心他人對我的看法」、「害怕自己沒有足夠的才能」、「憂鬱被人拒絕」? →也許,我們不只要有「成功學」,更要有溫柔接納不如意的「失敗學」。 ‧「好不容易取得學校或實習的面試機會,該如何在面試後脫穎而出?」 →往內心與經驗探尋,例如說出讓你兩眼發光的內在動機,說出感動你的故事!提早做「職業試探」

,透過參與社團、打工、專題等機會,找到心中嚮往的一生志業。 ‧「為社團企劃活動,卻不曉得該怎樣寫企劃案?」「活動流程表該如何安排?」 →企劃書分成兩大塊,活動目的與活動說明,要讓人一目了然這個活動要達到什麼目的及程度。 《青春動力學》 新課綱學子必看,《青春微素養》第二彈! 41道原力覺醒元氣帖,獻給青少年邁向未來的人生備忘錄, 全面升級你的學涯、職涯、生涯,為你的夢想開外掛! 在人人都可以是自媒體的時代,你知道「網紅力」也可以是「學習歷程檔案」的一環嗎? 在疫情影響全世界,線上上課成為學校日常,你擁有「遠距力」的六個自學好習慣嗎? 如何培養「溝

通力」可以面面俱到? 如何從小細節擦亮自己「品牌力」? 如何借鏡艾森豪法則,推升並實現「夢想力」?⋯⋯ 台中市惠文高中圖書館主人,青少年的生命導師蔡淇華主任, 沒有光鮮亮麗的學歷加持,大學畢業後曾在工廠、商業界歷練, 從社會走進校園的淇華老師,早已在他的課堂與社團中,落實了跨域素養學習, 累積三十餘年教學現場的體悟與經驗,具體回應大環境不斷拋出的各種挑戰, 繼《青春微素養:36個通往更理想自己的基本功》引發廣大迴響後, 再次歸納出鼓舞人心的41道內在原力, 邀請青年學子再次盤點自身基本功, 為理想裝上引擎,讓夢想不再遙遠! 喚醒內在原力

,找到夢想支點 面對愈趨激烈的全球化競爭,21世紀最需要的就是有「具備系統觀」與「掌握關鍵節點」的人。 身處以素養為導向的教學新浪潮, 其實淇華老師早在二十年前,就開始帶著學生進行社會參與, 十餘年就透過校刊,模擬聯合國等社團,陪伴學生踏入探究實作的世界, 引導青年學子跳出成績的單一視角, 以生活情境為圓周,終身學習為圓心, 一步步落實「自主行動、溝通互動、社會參與」為核心素養的課綱藍圖。 透過淇華老師一篇又一篇寓意深遠的故事, 我們看到在他不怕說真話的循循善誘下,年輕世代如何長出原力,發揮潛力, 回扣新課綱自發、互動,共好的原點核心。 讓

本書成為青年學子盤點自身能力,朝夢想勇敢前行的最佳陪伴之書! 各界好評 胡中中(高雄中學教官/學思達核心教師) 許皓宜(心理師/國立台北藝術大學副教授) 黃兆徽(華視新聞部經理/華視新聞雜誌主持人/台大新聞所兼任助理教授) 曾明騰(台中市立龍津高中教師/Super教師) 彭菊仙(親子教養專家) 葉丙成(無界塾創辦人/台大教授) 劉桂光(台北市立復興高中校長) 林怡辰(彰化縣二林鎮原斗國民小學教師) 黃國珍(品學堂創辦人) 愛瑞克(《內在原力》作者、TMBA共同創辦人) 陳清圳(雲林縣立樟湖生態國民中小學校長) 宋怡慧(新北市丹鳳高中圖書館

主任)

台灣 為什麼 叫台灣進入發燒排行的影片

⛅平凡的一天,電腦傳出 Mayday! Mayday!

💻螢幕說:我好慘阿,每天給人看。

🖱滑鼠說:我才慘呢,每天給人摸。

⌨鍵盤說:我更慘呢,每天給人打。

💽光碟機說:我最慘吧...現在都沒人插我了......

隨身碟USB說:誰有我慘?!這邊插完就去那邊插,一不小心還要被感染。

主機板:其實我最慘,東西插進來就不動了,那才難受啊

🔊音效卡:還說呢!明明是插你,為什麼都是我在叫...

「ASUS商用小隊」出動!解救電腦,使命必達

🛒售前規劃:擔任企業採購與MIS的最佳溝通橋樑

→配置出既符合預算又符合需求的設備 (採購與MIS都歡喜)

🛒客製化產品:針對企業特殊需求,打造客製化的軟硬體設備

🛒售後服務:快速且專屬的維修與技術支援,專業諮詢零時差

ASUS商用小隊提供完整的一站式服務🐉

滿足商用市場複雜的環境與需求,

有效提升企業的工作效率與生產力!

ASUS商業採購網 https://bit.ly/3Cd9EG7

#ASUS_Expert系列 #台灣市佔第一 #ASUS商用小隊服務第一🏆

#羅時豐 #不務正YA #駭客家任務 #突襲 #TheMatrix

🐄LOVE & PEACE🐄

本集影片於二級警戒期間拍攝。

依據疫情指揮中心及文化部拍攝 防疫管理措施執行

工作人員全程配戴口罩,全體確實消毒且體溫正常。

-------------------大牛重要公告------------------------

記得【每週五,晚上21:00首播】準時更新!!

「按讚👍訂閱🔨分享給親朋好友~」讚!!!

記得開小鈴鐺🔔,哞~~

-------------------各平台資訊------------------------

【DL.不務正YA】頻道 ►https://reurl.cc/q8jrlq

【DL.不務正YA】FB粉絲團 ►https://www.facebook.com/dllivevil/

【羅時豐牛棚】FB粉絲團 ►https://reurl.cc/pDEd6b

【Instagram】 ►https://reurl.cc/D11Mg6

-------------------合作請洽------------------------

E-mail : [email protected]

濾鏡下的青春共感:赴臺陸生的台灣電影體驗

為了解決台灣 為什麼 叫台灣 的問題,作者王思穎 這樣論述:

台灣青春電影從2012年《那些年,我們一起追的女孩》進入中國市場開出好成績後,到2015年《我的少女時代》達到最高峰,達到3.6億人民幣,台灣製作的青春電影在中國市場上已是一個重要的標誌。影響票房的因素諸多,本研究嘗試站在文化層面,以威廉斯的感覺結構理論為視角,探討屬於台灣記憶的青春電影如何跨越地域實際作用在中國觀眾身上,中國觀眾如何從中獲得「共感」?以及獲得什麼樣的青春想像?並嘗試描繪威廉斯感覺結構理論跨地作用的可能性。雷蒙‧威廉斯(Raymond Williams)提出的感覺結構(structure of feeling)最初是描述某一特定時代人們對現實生活的普遍感受,這種感受飽含人們共

享的價值觀和社會心理,並且認為一個時代的感覺結構能夠透過文學、電影等藝術形式記載,因此威廉斯相當注重文本分析。而後將感覺結構作為文化分析,以文化生活主體之「生活經驗」,在物質生產和物質生活條件下的背景,透過文本和日常生活實踐的不斷互動展現出來。因此本研究以赴臺陸生為對象,以訪談法了解他們觀賞台灣青春電影的體驗,對文本的詮釋,藉以分析及回答研究問題。研究結果發現,首先受訪者們慣於將自己的生活經驗置於文本脈絡,認同文本對青春的再現,進一步美化青春。其次受訪者們往往能因電影中的情感渲染,跨越兩岸文化上的藩籬而產生共感,文化元素在電影中成了奇觀的堆砌,或是簡單的歷史教材供受訪者補充知識,文化相異並不阻

礙文本的接收,電影角色的情感表現與寓意式的哲理是受訪者能產生共鳴的重要因素。另一方面,共感的產生除了受訪者生活經驗的投射外,更多是受訪者的想像,他們從文本中想像理想的青春,並投入其中像是經歷渴望的生活,因而產生共鳴,這樣跨地共感的產生像是一種想像經驗的交流。這種交流經驗同樣能夠理解受訪者的生存條件與社會脈絡,例如他們想像的理想生活源於他們實際生活的精神匱乏,因此研究者認為感覺結構的核心概念仍然能夠跨越地域運用,但是必須在分析層面更加敞開,不侷限在實質的生活經驗上。

兩岸恩怨如何了?

為了解決台灣 為什麼 叫台灣 的問題,作者呂秀蓮 這樣論述:

本書分過去、現在與未來三部曲: 寫過去時,我注重歷史盲點的釐清; 寫現在時,我緊盯當前的困境和危機; 至於未來,我是以為下一代擘繪願景的心情在鋪陳統獨之外的新路,以及親美友中,和平中立的「雙兩岸」大未來。 這本書如有幸讓您翻閱,請您用開放的心情,擱置既有的成見,重新認識歷史,清理盲點,更用海闊天空的新視野,思考台灣的嶄新前途。 我是用歷史的悲憫去回顧歷史的機緣和謬誤,更用未來的願景去擘繪下一代的幸福。書中論述古今中外,寰宇四海的物換星移,既疼惜台灣,更放眼國際;既緬懷悲情,但輕拭仇恨。因為: 我們與其徘徊在歷史悲情,不如走出孤獨,睦鄰而且善世;

我們不只經營台灣,也要經營世界!

王明輝與黑名單工作室:台灣新音樂生產的第三世界╱亞洲轉向

為了解決台灣 為什麼 叫台灣 的問題,作者劉雅芳 這樣論述:

本論文的問題意識集中於思索去殖民遭本土主義懸置的困境,透過音樂的文化研究路徑,結合語言、音樂文化的內╱外殖民歷史界面,反覆的穿梭音樂、語言、情感與歷史敘事以回應本文預設的前提:通過音樂重新理解與思索去殖民發生的可能。經由對照黑名單工作室【抓狂歌】的音樂政略與其間接引領的「新台語歌」浪潮,以提出解嚴後在地去戒嚴、去殖民動力軌跡遭本土想像截取與懸置的問題。透過初步回顧新音樂在台灣發生的脈絡與「新台語歌」的文化論述,為了探觸黑名單工作室的台灣新音樂生產與「新台語歌」的「情感連結」。我提出藉由語言、音樂的文化研究、音樂文化與殖民三個界面來展開思索與探論黑名單工作室從【抓狂歌】(1989)到【搖籃曲】

(1996)展露的去戒嚴、去殖民音樂思索╱實踐軌跡以及與此同時「新台語歌」浪潮通過本土化運動的歷史形構。從本土文化論述形構的轉變、語言與情感記憶、流行音樂文化場域條件等三個層面,以及與新╱舊殖民歷史結構、現代性、本土文化想像進行扣連。本論文進一步探討支配「新台語歌」創作的「本土•咱」想像以及「現代台灣」的想像。以闡釋「新台語歌」音樂舞台得以在解嚴後與九O年代前期乘勢而形的音樂文化歷史條件。經由探析「新台語歌」創作意識當中語言情感與本土認同的接合,本論文提出在本土化與本土意識的過程中,隱置著解嚴後新國家、新共同體對國╱家族認同操作而衍生的「單語的本土」意識型態。透過探論新音樂路線的在地軌跡,即W

ax Club—《搖滾客》—台北新音樂節的形成軌跡,以及新音樂路線和黑名單工作室【抓狂歌】(1989)的「台灣新音樂」政略所涵置的「第三世界╱亞洲」音樂文化想像之差異,進而探論黑名單工作室的音樂政略所展開的音樂蒙太奇vs. 去戒嚴與去殖民音樂思索。本論文試圖探論「台灣新音樂」往「新台語歌」變奏所揭露的解嚴後「去戒嚴」與「去殖民」的動力遭遇單語的本土想像懸置與擱淺的矛盾與牽絆。然而,從探論黑名單工作室經由【搖籃曲】(1996)試圖再度啟動「台灣新音樂」而展開的反思單語的本土,並帶入王明輝的去法西斯反身思索軌跡,本論文企圖勾勒單語本土的法西斯與極權心態。承此,本論文亦探論王明輝與黑名單工作室在【搖

籃曲】所開展的(去性╱別)—去漢—去西方中心的音樂意識,思索透過去法西斯意識來再度開啟去內╱外殖民動力,開啟語•族關係遭遇單語本土封鎖之狀態的可能,這亦是重新思索和探尋本土╱我們裡裡外外的可能。本論文亦透過穿插訪談黑名單工作室首導王明輝當下的回顧與觀點,試圖帶入他個人動態的辯證與思索軌跡——從【抓狂歌】到【搖籃曲】及之後,以反覆對照和探問一九八O年代後期到一九九O年代單語的本土與現代台灣之間的流轉和悖論,亦即重新詮釋與理解一九八九年到一九九六年之間,本土意識高漲與單語化的情感歷程。最後,透過試論黑名單工作室與台灣新音樂的位置,提出音樂作為思想與運動以連結去戒嚴、去殖民與去本土再發生的可能,以及

試圖透過台灣新音樂作為對現代台灣的再認識,提出現代台灣╱本土轉向第三世界╱亞洲的可能。而此轉向的定位乃企圖提出透過「去法西斯」重新啟動去戒嚴、去殖民與去本土之動力再發生的可能。

想知道台灣 為什麼 叫台灣更多一定要看下面主題

台灣 為什麼 叫台灣的網路口碑排行榜

-

#1.鄭立:在台灣,請別叫中國為「內地」

現在就直接告訴你,在台灣,你可以叫中國作大陸沒關係,但就是不要叫「內地」。在大日本帝國時代,他們稱日本為內地,台灣朝鮮香港這些殖民地是外地。因為 ... 於 www.cup.com.hk -

#2.我們叫中華民國,不叫台灣

請高喊中華民國加油,而不是台灣加油 拼命叫台灣的時候,你有想過金門,馬祖,澎湖,蘭嶼,東沙群島的中華民國人民的心情是? 中華人民共和國在世界上打壓我們,只准 ... 於 www.plurk.com -

#3.為什麼叫萬里蟹? - 萬里蟹品牌官網- 在台灣,就是要吃尚青ㄟ ...

台灣 餐桌上有八成的海蟹(花蟹、三點蟹、石蟳),都是萬里區漁民辛苦捕撈而來的漁獲,但多數饕客最常掛在嘴邊的名物,卻是「陽澄湖大閘蟹」、「北海道帝王蟹」, ... 於 wanlicrab.tw -

#4.台灣為什麼叫台灣?「異邦人」的土地?

異邦人的島,這形容也太貼了吧? 既符合歷史(經常被佔領) 也符合現狀(多元民族狀態) https://youtu.be/1M0H3Gip2FI 台灣,不知不覺已成了多元文化 ... 於 www.pcdvd.com.tw -

#5.大漢子的名字--高雄地名探源

平埔族語「打狗」或「打鼓」是「竹林」的意思,馬卡道族為何與「竹林」二字結緣? ... 到了江戶時代,日本人越錯越大,指鹿為馬,把台灣叫做「高砂」,台灣原住民叫「高砂族 ... 於 kstown.chukps.kh.edu.tw -

#6.台灣電力公司停電查詢及通報系統

歡迎使用台灣電力公司停電查詢及通報系統!民眾遇到台電公司電線等設備掉落損壞時,請勿自行撿拾移除,並請撥打1911或利用本通報網站通知台電公司處理,以免造成感電 ... 於 nds.taipower.com.tw -

#7.東京奧運:台灣的奧運會名稱為何如此眾說紛紜

台灣 的運動員在本屆奧運會上表現不俗,吸引了國際媒體的注意。它們也對「中華台北」(Chinese Taipei)這個特別的參賽名稱感到好奇。同時,台灣選手獲勝時 ... 於 www.bbc.com -

#8.中共憑什麼說台灣是中國的?原因是…

... 叫中華民國這名字,台灣會出現主題意識?就是因為兩岸的國家名字不同 ... 為何不會有人去譴責中國破壞台海和平? 網神解關鍵心態 · 香灰或香灰水到底是 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#9.「一個中華」能解決台灣的困境嗎? - 紐約時報中文網

... 叫Brazy的奈及利亞裔英國女說唱歌手,她來台灣學習用普通話說唱,希望她的歌曲能在中國走紅。 這些天來,一種不確定的感覺籠罩著台北。與我交談過的人 ... 於 cn.nytimes.com -

#10.琉球鄉公所-細說琉球

毗舍耶,據日本地名辭典續編台灣之部,認為指小琉球嶼而言。巴達維亞日記載有:「公元一六二二年(明天啟二年)荷人派船由澎湖至台灣勘查 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#11.總統:台灣已是獨立國家叫「中華民國台灣」 - 公視新聞網

2020大選,總統蔡英文獲得八百萬選民支持,也讓未來兩岸關係的發展,備受外界關注,她接受英國BBC專訪時,宣示她的立場,認為台灣已經是一個獨立的 ... 於 news.pts.org.tw -

#12.鄧振中:台美21世紀貿易倡議,隱性價值遠高過3%關稅

中國)為什麼一直不准台灣弄?有什麼理由不准台灣弄?台灣是哪一點不值得 ... 叫供應商跳,他不是回覆要不要跳,而是回覆要跳多高。什麼問題一通電話就 ... 於 www.gvm.com.tw -

#13.賴祥蔚/台灣蟬常被誤會不是所有的蟬都會叫「知了」 - 雲論

這幾年常走登山步道,連帶注意起昆蟲。日前看到三個蟬蛻並排,好奇原因,又想起兒時疑問:蟬叫聲一點也不像「知了」,為什麼 ... 於 forum.ettoday.net -

#14.原來是一場誤會!早期的「福爾摩沙」並不是指台灣| 葡萄牙人

「16世紀葡萄牙航海員遠眺時發現台灣,他們被這個島的自然奇景給震懾住,就像發現世外桃源一樣地驚呼「Ilha formosa!」(好美麗的島!)因此世界知道了 ... 於 www.epochtimes.com -

#15.請問台灣海峽為何叫台灣海峽而不叫中國海峽

台灣 海峽名稱的由來應該是以前漢人渡海來台時閩南人對台灣的稱呼有關當時渡海來台非常不易所以稱台灣為[台灣]在閩南話為埋冤魂之地而渡海來台最大的 ... 於 www.qask.com.tw -

#16.揭開台灣島身世之謎

事實上,地貌的形成,與地理環境中許多的營力作用有著密不可分的關係,也和地球本身的地質與構造息息相關;億萬年來,台灣島的地理型態不停的在變化,只要多用一點心,就不 ... 於 lphsu.aries.dyu.edu.tw -

#17.台灣名稱由來

一般認為漢人來台前,今安平附近為平埔族原住民西拉雅族居住地的台窩灣社 (Teyowan),「台窩灣」為西拉雅族的新港語 ,漢字音譯為「大員 」、「台員」、「台窩灣」,以譯為 ... 於 www.anida.tw -

#18.台灣為什麼叫台灣? - 猜猜我是誰??

“台灣”應由來于原安平地區土著臺窩灣族﹐以其族名稱其地﹐據調查確認台南城的大灣莊為臺窩灣族原住地。“大灣”即“臺窩灣”的同音異字。荷蘭文獻中對安平一帶 ... 於 rose77c009.pixnet.net -

#19.新樓院史- 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

1950 年在台南中會屬下設新樓診所醫療部,聘施文子女醫為第一任所長。1961 年台南基督教醫療團正式接管新樓診所的醫療工作,由王受祿博士為主席,劉瑞仁牧師兼任所長達13 ... 於 www.sinlau.org.tw -

#20.【圖表】台灣或中華民國?中國還是中國大陸?四位總統任內 ...

... 為什麼店家被打「一星負評」就會暴走抓狂?消費者反映意見一定是充滿惡意嗎 ... 四位總統任內這樣叫. 【圖表】台灣或中華民國?中國還是中國大陸?四位 ... 於 www.thenewslens.com -

#21.台湾为什么叫“台湾”?有什么来历?

台湾 的名称来源,有好几种说法。最早它源自台南的一个平埔族,他们称现在安平附近的滨海之地为“Taian,Taiwan”,或称“ ... 於 k.sina.cn -

#22.大陸與台灣常用語 - 中華民國觀光領隊協會

台灣. 樓盤(商品房). 建案. 叫早(叫床)服務. 晨喚(morning call). 涉外飯店. 觀光旅館. 盤店. 頂讓. 材料. 資料. 公攤. 公設. 貓眼. 門眼. 拐點. 轉捩點. Page 38. 38. 於 www.atm.org.tw -

#23.為什麼叫「台灣」?

「台灣」本來是台南安平的原住民部落名稱。 初到安平的漢人向原住民探問:「這是什麼地方?」原住民答道:「Taywan」。所以漢人有的説是「大員」, ... 於 www.cw.com.tw -

#24.為什麼禽流感糾纏台灣十幾年?

禽流感疫情一日數變,叫人好不心驚,擔心把帶毒雞鴨吃下肚。到1月20日為止,全台灣已有10個縣市、共331個禽場送檢,撲殺雞、鴨、鵝超過40萬隻。這波 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#25.台灣為什麼叫中華台北?

就像南韓也會說自己的國家叫"大韓民國" 而不是"南韓"。 而在台灣以外的地方官方名稱用中華台北(相對於中華人民共和國)就是為了追求consistency (而 ... 於 m.facebook.com -

#26.藏壽司台灣官方網站|くら寿司Kura Sushi

1995年在大阪創立的日本迴轉壽司品牌『藏壽司くら寿司KURA SUSHI』,以「安心、美味、舒適有趣」為品牌核心理念,獲得日本消費者的支持。 於 www.kurasushi.tw -

#27.台灣舊地名 - 台中二中

沒有這個頁面的資訊。 於 203.71.212.7 -

#28.中國台灣為什麼取名叫「台灣」,以前都叫什麼呢?

鄭成功改稱「東都」,後鄭經改為「東寧」。清朝更名為「台灣」,並設置台灣府,隸屬於福建省,這是台灣的正式定名。 而台灣由於物產豐富, ... 於 www.ifuun.com -

#29.關於台灣和中華民國的聲明

中華民國臺灣是什麼,影子臺灣共和國中華民國和中華民國臺灣的區別是什麼,外省人如兩蔣馬英九叫中華民國本省人執政叫 ... 中共為什麼把他們所謂的臺灣獨立 ... 於 vocus.cc -

#30.街道漫步 台灣紀行 - Google 圖書結果

... 台灣人的心中。提到:譬如老台北這個人,我總以為他跟我是連一根頭髮也沒有差異的同族聲音就忽然大起來,這時我便會微微感覺到他是另一個族類。「媽祖。」 ,言下 ... 叫人恐懼. 於 books.google.com.tw -

#31.主體、性別、地方論述與(後)現代童年想像:戰後台灣少年小說專論

... 叫怪人。(12)「怪人」將自己與外在世界兩相隔絕,連天真的兒童也排拒在外,冷漠孤僻 ... 叫那條狗咬人的。叫他們小心一點吧!」李伯伯忽然大怒起來,說完了這幾句話以後,又 ... 於 books.google.com.tw -

#32.【你怎麼不想想】I am Taiwanese and I speak...——假如要有 ...

但這抵抗註定徒勞,台灣華語不但跟普通話差不多,今後也沒有擴大差異的利益,只有持續趨同的利益。 抵抗「華語華化」更麻煩的,是不明為何而戰。你學日語 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#33.台灣的名稱- 維基百科,自由的百科全書

臺灣由於物產豐富,故又稱「寶島」。士人則喜以《山海經》等古籍中的海上神山仙島蓬萊、瀛洲等,作為臺灣的雅稱。而因平地地形之緣故,使臺灣又有「鯤島」之別稱。 於 zh.wikipedia.org -

#34.台灣為什麼叫「台灣」?有什麼來歷?

台灣 的名稱來源,有好幾種說法。最早它源自台南的一個平埔族,他們稱現在安平附近的濱海之地為「Taian,Taiwan」,或稱「台窩灣、台員、大員」。 於 read01.com -

#35.全球快遞國際託運服務| FedEx 台灣

享有高達3折 運費! 使用信用卡開設帳號,並透過fedex.com 的FedEx Ship Manager™ 立刻寄件,以獲得折扣。 X. 於 www.fedex.com -

#36.中國ECFA 讓利若叫停「台灣最糟少1/3 貿易順差」!兩岸 ...

為何是這兩個時間點?因4月12日,中國官方對台灣首度啟動「貿易壁壘」調查,據公告「調查應在2023年10月12 ... 於 technews.tw -

#37.中國ECFA讓利若叫停「台灣最糟少掉1/3貿易順差」!

為何是這兩個時間點?因為,今年4月12日,中國官方對台灣首度啟動「貿易壁壘」調查,而根據公告,「調查應在2023 ... 於 www.ctee.com.tw -

#38.頭孢台灣叫什麼

大家一定覺得奇怪了,為什麼台灣同胞要叫土豆「花生」呢?. 原來,台灣會把花生叫土豆,是因為花生的台語就是too do,並不是把馬鈴薯稱做花生。. 久而久之 ... 於 alive92w.alresfordgolf.co.uk -

#39.台灣大哥大| Open Possible 能所不能

我們創造一個聚合電信、網路、媒體與電子商務的「聚合為一」平台,提供客戶科技解決方案,幫助他們生活變得更加便捷、安全與健康, 支持客戶, 讓他們能所不能。 於 www.taiwanmobile.com -

#40.中國ECFA讓利若叫停「台灣最糟少掉1/3貿易順差」!兩岸 ...

第二種貿易壁壘發展的可能路徑,就是曹小衡所稱、中國對台採取「跨項目」制裁,意指中國不排除會對台灣仍具競爭優勢的石化、機械、紡織、塑膠製品等啟動 ... 於 news.cnyes.com -

#41.乘客篇| 55688 台灣大車隊| 使用55688 APP 搭車便捷

因各地包車價格不一,若您有包車服務之需求,可直接來電客服中心手機直撥55688/市話直撥405-88888,我們將有專人竭誠為您服務。 Q21.為什麼申請網路叫車會員了,但還是沒 ... 於 www.taiwantaxi.com.tw -

#42.母親ㄟ名叫台灣/ 蔡振南我小學時唸社會課本

老師告訴我:「我們是中華民國,根本沒有台灣,台灣只是一個地名。」還記得當時我聽到時,真的非常震撼! 因為連小孩子都知道自己生長的地方就是台灣,為什麼老師會 ... 於 cofacts.tw -

#43.台湾为什么叫台湾?

荷兰人在台湾建造的热兰遮城. 1624年荷兰人来台湾,在今天的台南安平建了城堡,城堡的样子像座高「台」又靠近海湾,所以叫「台湾」… 於 www.360doc.com -

#44.吃的台灣史:荷蘭傳教士的麵包、清人的鮭魚罐頭、日治的 ...

下卷怎麼吃的台灣史古早帆船的飲食台灣何時開始養殖虱目魚台灣吃牛肉四百年史台灣雞史豬肝史話滷肉飯及其豬隊友青椒為什麼叫大同仔魚罐頭小史台灣素食小史貧窮年代的 ... 於 www.books.com.tw -

#45.【高山】雪山名稱由來 - 健行筆記

台灣 第二高峰「雪山」可能是台灣眾山裡擁有最多名字的高山,但最後為什麼叫雪山?是特別會下雪?還是特別會積雪? 雪山之名的史冊記錄雪山, ... 於 hiking.biji.co -

#46.台灣為什麼叫寶島

2019-01-20 23:01:49 台灣為什麼叫寶島推荐内容: 而台湾由于物产丰富,又称“宝岛”。 台湾地区在部分国际场合的代称为“中华台北”。葡萄牙人称台湾为“福尔摩沙”(Formosa),源 ... 於 page.iesdouyin.com -

#47.【專欄】我的國家叫「台灣」請不要再叫我「中華民國」了!

聯合國1031個世界遺產為何台灣一個也沒有. 20.你們中國人使台灣人傷心. 從以上各稱呼現況,國內、國外、政府、民間、藍的、綠的、統的、獨的...,是 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#48.中國台灣爲什麼取名叫「台灣」,以前都叫什麼呢?

我們知道,台灣的地形從北到南依次是台北、台中、台南。如今的政治、經濟、文化中心是台北,可你知道嗎,最初是在台南的。從明朝荷蘭人侵占台灣一直 ... 於 ppfocus.com -

#49.你愛吃「大陸妹」嗎?為什麼蔬菜叫這名,取名原因和歧視質疑 ...

「萵仔菜」的台語諧音轉變. 「大陸妹」一詞最早應該是透過香港電影及影劇新聞傳到台灣,而台灣自1980年代以後也有 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#50.台灣不是一個省阿!!!為什麼身分証這樣寫?! - 閒聊板

真的不明白為什麼身分證上面除了台北市之外其它地方都要加個一個台灣省? EX 台灣省桃園縣台灣省台中市... 這不是很奇怪嗎... 只有台北人是台北市.... 台灣的國際局勢總 ... 於 www.dcard.tw -

#51.台湾真的曾是中国的一部分吗?

自 1949 年在北京成立以来,中华人民共和国政府从未拥有过台湾的主权。台湾始终维持独立统治,首先是由意图“光复大陆”的蒋介石政权统治。自1990 年代初 ... 於 ipdefenseforum.com -

#52.批賴主權獨立說馬:沒有國家叫台灣

... 叫台灣,這個國家叫中華民國。但民進黨前主席施明德肯定,「中華民國模式的台灣獨立成為台灣的主流」。 馬英九昨天趁著小年夜到台北市興隆市場買年菜 ... 於 www.chinatimes.com -

#53.【台灣古地名由來】新北市金山-為什麼叫金包里?、萬里

【台灣古地名由來】新北市金山-為什麼叫金包里?、萬里-與西班牙人有關係?、石門-與海蝕洞有關?,來看看台灣的歷史旅記吧!! 於 www.taiwan10000.com -

#54.孫慶餘專欄:讓中華民國就叫「台灣」!

美國國務院官網更正美台關係現況描述,刪除舊版中的「台灣是中國一部分」「美國不支持台灣獨立」等語,改以「作為一個領先民主及科技重鎮,台灣是美國 ... 於 www.storm.mg -

#55.台灣歷史故事(5) - Google 圖書結果

... 叫行為不軌?你們隨便找個罪名,安在人民頭上,就可以對無辜百姓為所欲為啦!」蘇東志南北聯合齊抗日~台灣 歷史故事~ ?大叫道。其實, ‧江定,台南人,出身望族,因痛恨日人的 ... 於 books.google.com.tw -

#56.為什麼台灣叫台灣. 【專文】台灣的困境始於「中華民國」四個 ...

台灣為什麼 叫中華台北? 2015年11月11日· 27 个帖子· 2 位作者. 教育,旅游,情感,时尚,闲聊等方面的服务。 台湾人比我们富裕,总体而言比上海居民更 ... 於 uchi.ramacity.pl -

#57.專論》台灣是國名還是地名?感謝賣晶片的… | 中華民國

請你告訴我日本就叫做日本,台灣為什麼不能叫台灣? 1; 0; 回覆. visitor201666. 2023.05 ... 於 newtalk.tw -

#58.陳耀昌:何以台灣陳、林、黃、蔡特多?

... ,都是源自中原,但現在在北方卻甚少,集中南方,特別是台灣,何故? ... 陳國位在潁水之旁,所以陳姓的堂號叫「潁川」(不是穎川),今河南許昌一帶。 於 www.wealth.com.tw -

#59.明明分類大不同,為什麼他們都叫斯文豪?

台灣 至今發現647種鳥類,他曾經採集過標本就多達二百餘種,親自命名46種。這個人就是斯文豪先生,沒錯就是那個斯文豪氏攀蜥、斯文豪氏赤蛙、斯文豪氏大 ... 於 teia.tw -

#60.自由廣場》台灣媒體不叫「台灣隊」? - 自由評論網

楊黃美幸WBC世界棒球經典賽廿二日落幕,台灣雖未如願晉級,但張育成獲選本屆最佳一壘手,以及最佳第十人. 於 talk.ltn.com.tw -

#61.台灣‧國家‧國際法 - 第 36 頁 - Google 圖書結果

... 台灣早已成為一個主權獨立的國家,而這塊土地上政治的民主化以及經濟的自由化,得到國際社會的肯定稱讚,一個現代化國家形成的要件,台灣都具備了。假使這個國家的名稱不是叫 ... 於 books.google.com.tw -

#62.台青说:走出台湾以后才知道世界多么大

... 叫什么,我们还真是有点模糊,没有真实触碰到大陆的我,一直觉得大陆是个 ... 为什么许多国际大厂如:美光、苹果、微软、英特尔和ASML等,愿意将台湾设 ... 於 www.gatzs.com.cn -

#63.那些年,我們最熟悉的阿嬤袋/茄芷袋。

為什麼 是這紅、綠、藍三個顏色呢?賴老闆說這個已經不可考,但從他還在讀 ... 台灣人從此戲稱茄芷袋為「台灣LV」。現行的茄芷袋,以size大小作為區分 ... 於 www.laihao.com.tw -

#64.我是台灣年輕人想知道中國人都怎麼看台灣呢?

... 为什么看到网路到处都是强行武力统一的台湾的原因,只要能统一,杀光所有台湾人也在所 ... 叫台 ,類似於覺得台灣彈丸之地坐井觀天一樣。就醬子,總體全是負面看法,並且 ... 於 pincong.rocks -

#65.台湾为什么叫台湾中国台湾名字的由来—台湾左镇人

导语:台湾是我国的第一大岛,取福建隔灭台湾海峡相望。领会汗青的人该当晓得,台湾那个名字是履历了很长的汗青变化演变而来的。那么,到底现正在台湾 ... 於 ccshiqi.com -

#66.商業周刊- 商周|先進觀念.輕鬆掌握

5個關鍵數據、5張圖表看台灣勞工. 焦點. 不是你不知足!5個關鍵數據、5張圖表看台灣勞工為什麼「體感貧窮」 · 公司聚餐喝酒,老闆說「Hit me again」打他就糟了. 職場. 於 www.businessweekly.com.tw -

#67.台灣不是中國的一部分

第一、中國政府說台灣自古以來就屬於中國。事實上,數百年來的台灣歷史自原住. 民到漢人,台灣歷經荷蘭與西班牙殖民帝國、鄭氏王朝以及清朝的統治,清朝將台灣割. 於 www.taiwanncf.org.tw -

#68.台灣為什麼叫台灣? - 歷史衛視

其巔峰就是鄭成功從荷蘭人手中奪走台灣島開始,但也因為當時控制東亞海域的中國商人-海賊集團清一色都是閩南人,閩南人習慣稱呼那座島為「台灣」,所以在 ... 於 historychannel001.com -

#69.台灣之名的由來竟與十六、七世紀的一場誤會有關

台灣 為何叫「台灣」?根據連雅堂《台灣通史》記載,由於閩南移民常因水土不服病死台灣,便以埋冤魂之地稱呼,而台灣便是「埋冤」的台語發音。 於 www.cmmedia.com.tw -

#70.我的國家名叫台灣

自由時報五月二十八日的社論「我的國家名叫台灣」,讓像作者這樣二十餘年的長期訂戶,在去年那一個雖敗猶榮的二○二○年東奧正名公投沒過而感到失望及 ... 於 www.hi-on.org -

#71.张克辉:警惕台湾有人利用语言文化分裂祖国

台湾 有些"学者",胡说什么台湾闽南话不是福建闽南话的分支,与福建闽南话大不相同,应高于福建闽南话而叫"台语"。这套歪理,根本不值一驳,只要到福建 ... 於 www.gwytb.gov.cn -

#72.不喜歡「中華台北」?那把陸生叫中生有比較好? | 周偉航

許多台灣人希望外國人稱自己為「台灣人」,除了和「中國人」有所區別之外,更能建構自身的認同。 但這種「直覺」需要進一步的倫理學檢視,為什麼呢?請想 ... 於 opinion.udn.com -

#73.「香港的火我燒的怎能不回去?」老謝嘆黎智英一去 ...

郭國文則妙喻,台灣的角色就像日本漫畫哆啦A夢中的角色大雄,被胖虎(中國)欺負,台灣 ... 「但問題是,台灣還存在好幾位跟胖虎很好的朋友,叫小夫的,小 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#74.首頁- 台湾スシロー台灣壽司郎

店鋪快速搜尋 · 菜單 · 活動公告 · 訂位APP · 外帶服務 · 外送服務 · 關於壽司郎 · 社群媒體. 於 www.sushiro.com.tw -

#75.台灣人,你的國家叫什麼?

【作者:HONG/國防事務研究者】國慶剛過,網友不免俗開始統計蔡英文在文告中提了幾次「中華民國」、幾次「台灣」,坦白說這在民主國家中不是什麼大事 ... 於 tw.nextapple.com -

#76.台灣為什麼叫台灣?「異邦人」的土地? - YouTube

你真的以為你知道 為什麼台灣叫 「 台灣 」嗎?歷史衛視透過地圖與歷史,一層一層地告訴你背後的秘辛。 贊助歷史衛視,Paypal:[email protected] ... 於 www.youtube.com -

#77.母親的名叫台灣-歌詞-蔡振南

作詞:王文德 作曲:王文德. 母親的名叫台灣 母親是山母親是海母親是河母親的名叫台灣母親是良知母親是正義母親是你咱的春天 二千萬粒的蕃薯子不敢叫出母親的名台灣甘 ... 於 www.kkbox.com -

#78.台灣為什麼叫台灣?

「台灣」(漢語拼音:Táiwān)一名源於居於今台南安平的平埔族原住民西拉雅族「台窩灣」社的社名,意為濱海之地,並取全稱中的「台」字作為簡稱。明朝萬曆 ... 於 kknews.cc -

#79.驚! 這顆行星的名字竟然也叫「台灣」

天上有顆星星也叫「臺灣」,它是編號第2169號小行星,正式國際名稱就是「臺灣」(Taiwan)。 臺灣小行星長約16.8公里,相當於臺北市由南到北大小,是一顆不 ... 於 www.taiwanhot.net -

#80.在iPhone 上設定「訊息」 - Apple 支援(台灣)

在「訊息」App 中,你可以透過兩種方式傳送簡訊:. 透過Wi-Fi 或行動服務,使用iMessage 傳訊息給同樣在iPhone、iPad 或Mac ... 於 support.apple.com -

#81.東奧》蝦毀? 為何不能叫「台灣隊」? - 東京奧運

各項國際賽所發的識別證,也是中華台北Chinese Taipei。 以下是同學常問到的問題。 Q:為什麼我們不叫中華民國?不叫台灣? A:這是 ... 於 braveathlete.net -

#82.為什麼中華民國台灣的運動選手出國比賽不能用國旗 - 小傳媒

這已經解釋了為什麼中華民國台灣的運動選手出國比賽不能用國旗,要改叫「中華台北」的最根本原因。事件起因是這樣的,自從1971年我國因國際政治情勢被迫 ... 於 news.kidsmedia.com.tw -

#83.台湾为什么要叫台湾?

“台湾” 应由来于原安平地区土著台窝湾族,以其族名称其地,据调查确认台南城的大湾庄为台窝湾族原住地。“大湾”即“台窝湾”的同音异字。荷兰文献中对安平一带有时写成 ... 於 zhidao.baidu.com -

#84.[問卦]為什麼中國人要叫台灣人"台蛙蛙"

[問卦]為什麼中國人要叫台灣人"台蛙蛙". 看板, gossiping. 作者, dvddvd. 時間, 2018年02月25日. 留言, 41則留言,27人參與討論. 推噓, 6 ( 12推 6噓 23→ ). 感覺不像是 ... 於 ptthito.com -

#85.不是「賴」!LINE台灣「正式中文名」曝光原來大家都叫錯

不管是跟朋友聯繫還是工作需求,許多人每天都需要用到通訊軟體LINE。近日有網友好奇發文「LINE在台灣的正式中文名字是什麼?」而正解曝光並非大家常用 ... 於 www.setn.com -

#86.台灣光華雜誌2022年6月號中英文版: 智慧生活島

... 為什麼要照顧他們,丁德貞修女就很簡單的說:「因為天主是愛啊!」有人反問一位女 ... 叫得出來,可見每一個人在她的心目中都是她所最鍾愛的子女。陳建仁的分享讓在場觀眾 ... 於 books.google.com.tw -

#87.中国台湾为什么取名叫“台湾”,以前都叫什么呢?

郑成功改称“东都”,后郑经改为“东宁”。清朝更名为“台湾”,并设置台湾府,隶属于福建省,这是台湾的正式定名。而台湾由于物产丰富, ... 於 www.163.com -

#88.在台灣你們為什麼會叫hotel “飯店”?

在台灣你們為什麼會叫hotel “飯店”? 查看翻譯. 以前我的老師(她是台灣人)給我們講hotel 的意思. 因為現在很多的hotel 有可以吃飯的地方. 但是問大陸 ... 於 tw.hinative.com -

#89.同志文學史:台灣的發明: A Queer Invention in Taiwan: A History of ...

... 為什麼叫工日,湯包?」早就跟米老鼠認識多時的白楚故意間道。「就是Tom Boy(原文如此)的譯音嘛!像男孩的女孩。」米老鼠答。這段間答看起來只是在提供「湯包」的定義,但 ... 於 books.google.com.tw -

#90.「台灣是個獨立國家,名字叫中華民國」?(202X 停更主頁為準

場外原文(停止更新,以本篇為主) ☆The wings of Formosa(Taiwan):short description about the truth of Taiwan in English. 我有一個Taiwan一個China ゆう ... 於 home.gamer.com.tw -

#91.中華民國不敢說的秘密:這世界上有七個國家都叫ROC

但是台灣人長年被洗腦教育,理所當然的認為,只要寫出ROC,全世界都知道你說的是中華民國。 那為什麼中華民國會叫自己ROC?會取國號裡面每個字的開頭 ... 於 buzzorange.com -

#92.[討論] 為什麼不叫中華隊要叫台灣隊? - HatePolitics板

想不通耶台灣隊有比較潮嗎? 為什麼就不能叫中華隊? 你寧願辦比賽隊名寫台灣然後叫做台灣隊靠北勒那為什麼不願意隊名寫中華民國然後簡稱中華隊??? 於 disp.cc -

#93.台湾为什么叫台湾?

台湾为什么叫台湾 ? · 1,夏朝商朝时期,台湾属于九州当中的扬州。 随着越来越多的商朝文化遗址出现,考古专家渐渐发现,台湾省古时候之所以得到快速发展, ... 於 www.zhihu.com -

#94.李筱峰、戴寶村主持台灣史望春風:第二集【台灣為什麼叫台灣 ...

戴:對啊! 李:人家一個西雅圖的小孩子,為什麼叫西雅圖馬上講出來,不同的教育喔!所以我們先了解台灣地名的由來 ... 於 dodobear1020.com -

#95.台湾人到底用不用微信?(我在大陆看台湾)_到尾

台湾 人最早是用whatsapp,接着用LINE,而微信,在台湾是不叫微信,是叫wechat,它是比较后期才找罗志祥和杨丞琳代言。 ... 【我在大陆看台湾】为什么我听 ... 於 www.taiwan.cn -

#96.母親e名叫台灣

當時到台南的荷蘭移民就把自己居住的地方叫為「Taioan」、而把台灣原住民平埔族居住的地方叫為「赤坎」(Chhiah-Kham)、而赤坎事實上是平埔族西拉雅族的一個部落的名稱。 於 www.taiwanus.net -

#97.重讀高中歷史課本-荷蘭、西班牙統治台灣的時代

圖:葡萄牙人手繪的航海圖,是目前所知最早繪出台灣的一張地圖(1554年). (~續前期) ◎ 「Ilha Formosa!」(美麗之島) 十六世紀中葉以前,台灣 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#98.什麼叫「台灣人」? 要在台灣住多久,才能算「台灣人」? | 楊渡

總體來看,台灣經歷過「七波移民潮」。現在台灣的本土與文化的形成,是這移民大歷史的一部分。 圖片來源:unsplash 什麼叫 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#99.他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像【更新版,新增〈新版前言——遙遠的回音〉】

... 叫「狼來了」'是自擾,見狼而不叫「狼來了」,是膽怯,問題不在帽子,在頭,如果帽子合 ... 為什麼,來自官方的攻擊往往是「抹紅」而較少「抹獨」——獨派在當時的文學圈內,根本 ... 於 books.google.com.tw