台灣位於哪個半球的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦古賀朝子寫的 法式花藝設計配色課(暢銷版) 和克勞迪奧.桑特的 1776革命未竟之地:煙硝、貿易與生態瓦解,不為人知的美洲史都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣地理位置 | 蘋果健康咬一口也說明:北半球國家台灣- 台灣的絕對位置,東經120度至122度,北緯22度至25度。 ... 台灣是赤道的上面,因此為北半球;台灣在 ..., 就是同樣位於北半球有北回歸線通過的國家是 ...

這兩本書分別來自噴泉文化館 和臺灣商務所出版 。

逢甲大學 建築所 郭永傑所指導 王俐文的 居住者室內環境之各方位面向變化情形研究-以台中市南屯區九層集合住宅公寓為例 (2010),提出台灣位於哪個半球關鍵因素是什麼,來自於居住者室內生活環境、室內氣候現象、高低溫室內空間。

最後網站台灣是在南半球還是北半球? | 健康跟著走則補充:台灣位於哪個半球 - 何為赤道?地球自轉軌跡最長周長,如果地球是圓型的,那麼赤道距離南北兩極是相等的。故赤道之上為北半球赤道之下為南半球.

法式花藝設計配色課(暢銷版)

為了解決台灣位於哪個半球 的問題,作者古賀朝子 這樣論述:

高尚雅緻酒紅色的田園風捧花、唯美浪漫粉紅色的新娘捧花、大膽運用黑白兩色的造型花藝。在巴黎所遇見的花兒們,總為人吹進新鮮和煦的微風。即使是甜美可愛的花朵,巴黎總有辦法讓它變得成熟典雅。 為了探索這其中的秘密,作者屢次渡法,到處走訪巴黎市街中的花店,也去上了法國設計師的花藝課。過程中認識了以歐洲為據點的花藝師友人,帶來了各式各樣的刺激。從他們身上,學到「重視並保有自己的風格」。對自己覺得美的設計、配色、花材搭配要有自信,工作上要有自我的堅持。若能如此,所作出來的作品,就會充滿了個性且優雅洗鍊。 花藝設計其實和烹飪很像。今天要作的是法式?義式?地方菜?抑或是和風?

總會先有個主題,偶爾混搭不同風格,在玩味中烹煮出自己的獨創料理。花藝設計亦同,在決定了主題之後,色彩的搭配、點綴色的比重、花材的選擇等,就會變得比較容易。調味到恰到好處的濃淡後,再加入一點點獨特的辛香料……要加入哪一種祕密的辛香料,就成為決定自我風格的主要關鍵。 本書精選了許多作者覺得很美的配色、每個季節如何配色的秘訣等,一一藉由書中的捧花、花環、造型花藝等130個作品來呈現。可以只是單純欣賞,也可以在下次製作作品時,將它當作食譜般來參考。先瞭解各式各樣的造型,進而探索出自己心中喜歡的風格,每天的花藝生活將會變得更加有趣且精采繽紛吧!

居住者室內環境之各方位面向變化情形研究-以台中市南屯區九層集合住宅公寓為例

為了解決台灣位於哪個半球 的問題,作者王俐文 這樣論述:

中文摘要本研究動機中提及各地域或地區的成長和發展的起始點,必然是與自然的呼應或順應關係後所形成的各地域或該地區基本居住型式與樣式特色。如此形式的行成過程,不外乎是首先為了先求適應環境和求生存外,更是牽動著種種制度、慣習等等建制和文化產生與發展機會。因此各種、各類的型式、各種形式的樣子都是經過無數時間實踐和考驗過後的代表。當然,台灣地區也不例外擁有最具傳統的原住民族聚落和家屋形式、三合院和街屋,其次就是日式官舍和具有「現代化構造形式」的集合住宅。近年來更有因應節約能源和環保等等議題的產生,以致延伸了眾多綠建築的思潮和規章現狀。就上述各地域所產生的類型上,到底哪一種型式或「型式加構材」關係,在什

麼「季節」或「時間」時是真正在反應該地區的環境特徵呢?至今尚未有明確答案或指標出現,或麥晹b迷失於傳統「座北朝南」思維和「冬暖夏涼」傳聞慣習上?換言之,依台灣的地理位置關係到底哪一個區域上應該用什麼形狀及形式,方能夠因應該季節與該時段時產生對話關係的居住空間是否存在?本系列「居住者室內生活環境」研究理論是基於上述視點,認為要解析住居空間的內部生活溫度必需由:1. 首先要認識台灣地理位置的地域特性及其相關氣候特徵的有何基本性存在。2. 再透過居住者所營造的室內生活環境空間與方位上的相互關係,以尋求各類型及該構造上如何形成屬於台灣各地域上的一般性和特殊性。如此,希望釐清生活在台灣各地域上、各季節上

所反映的實質作息和其等因應變方法與態度,並對日後在台灣各地區的建築物在規劃與設計上提出應該遵循的基本法則和方向。就集合住宅而言,其雙面開口部的「設置位置」及開窗數量多寡,基本上是為了解決室內的通風與採光設計要求外,更會因其開口的位置性和朝向性關係直接或間接影響室內生活溫度變化。因此,本論文為了探討於同一水平向度樓層裡同時擁有兩個方位的各住戶,其室內環境的生活溫度是否會隨月份變化、季節轉換有一定的規律性?亦或隱藏著其他差異性?因此研究對象就以台中市南屯區(9F)集合住宅中位於七層四戶宅單元(同一層樓、四個方位)公寓大廈為研究對象,透過一年的外氣、室內氣候(季節循環)、方位面向與日射因子的掌握,解

讀居住者的室內生活環境與方位、太陽之間,是否在溫、濕度上有其一般性及個別的特殊性存在。透過研究架構建立、分析與評估方式,得知:外氣環境相對應室內環境上,各月份、方位的之溫度、濕度變化及冷(Cin)熱(Hin)、乾(Din)濕(Win)分佈狀態與總時數百分比上關係。以各方位各空間的室內溫(TAin)、濕度(RHin)為對象,相互比較、逐一檢查、彼此之間變化存在著相同頻率或關係性。將室內溫度與太陽的上升下降之間關係做比較,印證室內溫度是否跟隨著上升與下降。所以有下列結論:1.影響室內環境的變化,是隨著外氣環境產生綜合性變化,受到太陽的距離及日射量的影響較小,不受到南、北半球粗略分級影響。2.若依室

內環境之溫(TAin)濕度(RHin)大小,或是在室內空間冷熱、乾溼分佈百分比大小,來斷定在方位上的大小關係性,則不一定會相同之結果。3.在台灣台中市區的夏天(高溫高濕)環境而言:我們所要追求的舒適性室內環境,應為產生最多Cin(室內冷)的情形,或是夜間降溫速度最快的方位為主要的選擇。西、北方位的室內空間應為不二選擇之適當之方位。若依冬季保暖性而求Hin(室內熱)的空間,四大方位(東、南、西、北)在夜間時段都發生,所以每一個室內環境不管依哪一方位開窗都不受影響室內溫度變化。4.室內環境冷熱、乾濕轉換性,發生在室內空間每日10~15點之間。5.本系列「居住者室內生活環境」研究結論中:在方位上的大

小關係性,即採用室內空間冷熱百分比所得知。A.不分月份(全年):以Hin(室內熱)東>南>西>北。B.高溫月份(4~10月)以室內冷為主的目標:北>西>南>東。C.低溫月份(11~3月)則以室內熱目摽:南>東>西>北。6.在台中市區同一地區、同一棟、同一層、並擁有四個方位之建物,與台灣西部不同城市、不同棟或是有一~二方位之室內空間所統計的結論是相同的。建議將東、南方位開窗之室內空間定義為高溫室內空間;西、北方位開窗之室內空間定義為低溫室內空間。讓購買、居住者、使用者依個人喜好加以自由選擇,而非以強權(法令、法條、規範…)方式,要求各個不同地域、氣候接受其普世價值(帝王座向、ISO規範…)…等等

價值觀。關鍵字:居住者室內生活環境、室內氣候現象、高低溫室內空間

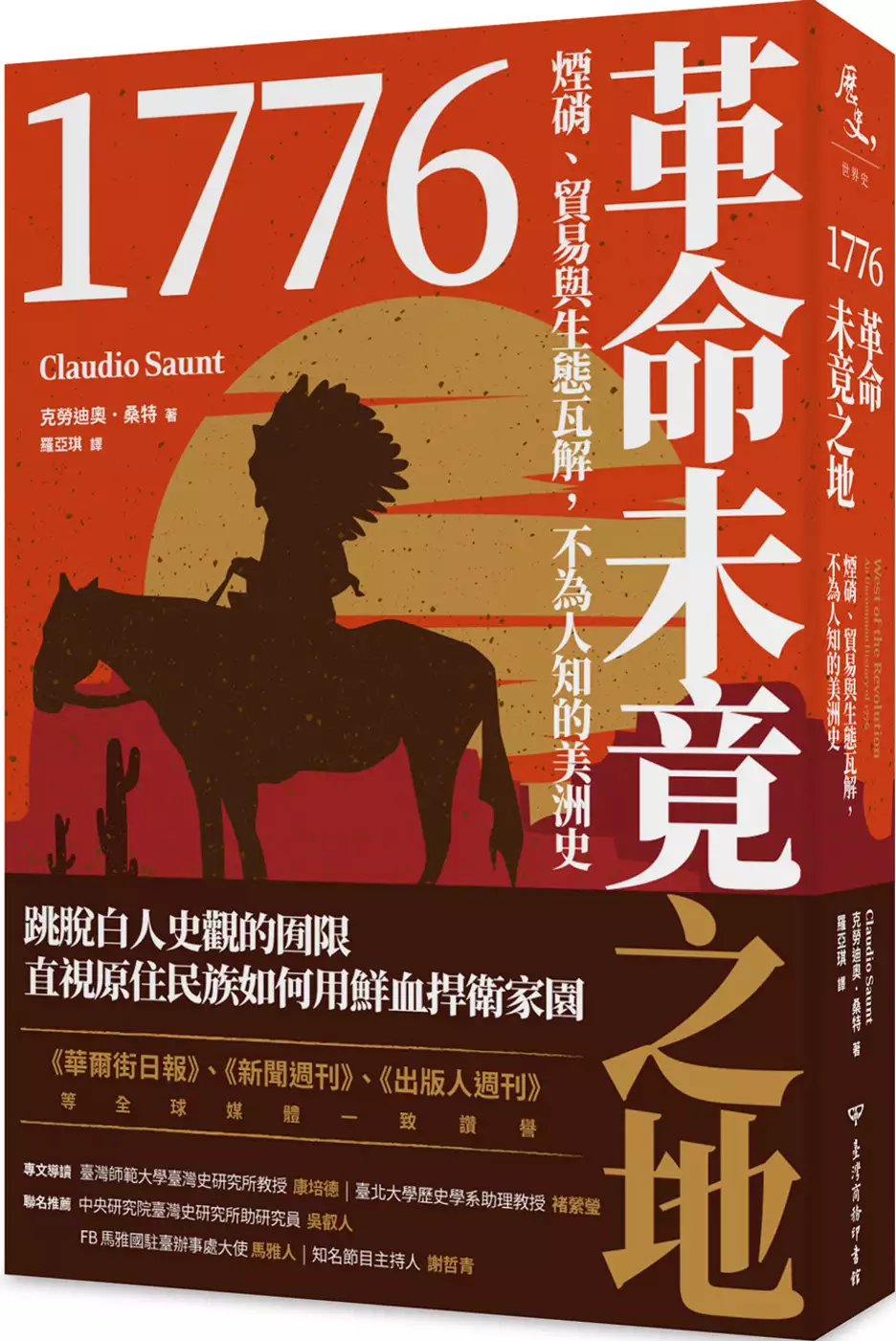

1776革命未竟之地:煙硝、貿易與生態瓦解,不為人知的美洲史

為了解決台灣位於哪個半球 的問題,作者克勞迪奧.桑特 這樣論述:

當帝國主義與美洲原住民族碰撞,將會激起什麼火花? 跳脫白人史觀的囿限,直視北美原住民族如何用鮮血與汗水捍衛家園! 1776年,東北方一群想脫離英國控制的新移民登高一呼,美國隨即抽芽誕生,這是一個全世界都習以為常的白人史觀敘事。然而,美洲是如此廣大,在東北部十三殖民地燃起陣陣硝煙之際,革命從未到達的西岸,究竟發生了什麼事情?新舊世界的碰撞,帶來的除了疾病、殘殺,還有什麼?氣候、早期部落貿易、地理因素,又是如何影響這個時代?而西班牙、英國與俄羅斯的殖民,是如何與西岸原住民族合作與衝突,又是如何沾染了血跡?大陸西岸多元族群的碰撞與激盪、疾病與物種的傳播與交流,這些被歷史遺忘的故事,卻激起了

比東岸更燦爛的火花! 除了槍砲與鋼鐵,舊世界的帝國主義是如何征服和理解龐雜的新大陸? 不只是壓迫與殖民,帝國主義者又是如何被迫與原住民族合作與貿易? 在1776年北美革命的同時,北美大陸並未時間停止,作者挑選了九個地區作分析,在他生動的描述下,我們看見一個更全面的全球性人群交流現象: 阿留申人竟然跨越白令海峽,遠到俄羅斯的恰克圖,跟中國貴族貿易 克里克印地安人不斷前往古巴,試圖拉攏西班牙對抗英國的經濟衝擊 西班牙人的商業貿易需求,對美西海岸帶來了難以評估的的生態浩劫 將黑山視為起源地的蘇族人,又是如何反抗美利堅合眾國的背信忘義 美國喬治亞大學歷史系教授克

勞迪奧.桑特,從商業、環境與生態的角度切入,一覽各地人群與北美原住民族的互動與交流、探究北美大陸東岸上的斑斑血跡,為我們描繪了一個更全球化、非殖民者角度的美洲史。 好評推薦 專文導讀 康培德(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 褚縈瑩(國立臺北大學歷史學系助理教授) 聯名推薦(依筆畫順序排列) 吳叡人(中央研究院臺灣史研究所副研究員) 馬雅人(FB 馬雅國駐臺辦事處大使) 謝哲青(知名節目主持人) 美國號稱「自由人的土地」,但它今日國界的形成,卻是東北十三州的盎格魯撒克遜建國者向大陸西向南殖民擴張,掠奪北美各原住民族土地與自由的過程。美國是現代民主共和政

體的典範,但托克維爾所再三稱頌的「美國民主」的成長與確立,同時也是新共和國與舊帝國在新世界爭霸,最終成長為沒有帝國之名的大陸帝國的過程。本書揭露了如今已被遺忘的美國國家形成背後的基礎性暴力(foundational violence),令人深思。──中央研究院台灣史研究所副研究員 吳叡人 空曠、被動、征服、遷移,可能是美國西部拓荒視角下,臺灣人對於十三州以外的原住民族歷史的想像與關鍵詞。《1776革命未竟之地》相當精彩地,帶給我們主流以外的視角,訴說好幾段「不為臺灣人知的歷史」。──FB 馬雅國駐臺辦事處大使 馬雅人 在《1776革命未竟之地》中,我們看見了歷史的進程,捲入了更多外

來因素與媒介營力,也加速了變動的步伐。終究全球人類的歷史,約略都是在此一時代加快了腳步,也擴大了互為影響的規模。──國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授 康培德 《1776革命未竟之地》雖然仍以今日的美國疆域為主要地理舞臺,卻以一種去美國中心的方式,縫合了種種歷史意識分裂。南北半球的對立、伊比利與大不列顛的對比、歐洲勢力的殖民競奪,甚至是殖民者與原住民族的盛衰消長,這些對立的框架不再足以呈現美洲。取而代之的,是一幅由多組棋手輪流對奕的繁複圖像。──國立臺北大學歷史系助理教授 褚縈瑩 媒體讚譽 「桑特先生巧妙地轉換焦點,將時空背景大相逕庭的事件串聯在一起。他的文筆銳利有自信,而敘事中

也補充了許多激勵思考的背景故事,卻又不至於令人難以招架。」──傑拉德‧赫爾弗里希,《華爾街日報》 「桑特為這本著作進行了詳盡研究,敘事描寫得動人心魄,充滿精彩無比的歷史事實,絕對可以拓展一般美國人民對美國史的想像。」──雅各‧奧斯特豪,《新聞週刊》 「克勞迪奧‧桑特的這本書令人愛不釋手、充滿創意又啟發思考,探討美洲大陸在1776年傳統視線範圍以外的地方所發生的事。這是一本用全新角度觀看我們最熟悉的年份的好書。」──喬恩‧馬查姆,《湯瑪斯‧傑佛遜:權力的藝術》(Thomas Jefferson: The Art of Power)作者 「這本書在完美的時間點,為我們每年七月四日

慶祝的英雄創國故事增添必要的層面。」──凱特‧塔特爾,《波士頓環球週日報》 「桑特顯然很懂自己的專長,並用它豐富了故事。」──安東尼‧布朗特,《美國歷史》 「本書超越美國革命那些耳熟的篇章,檢視同一時期塑造北美其他地區的聯繫與衝突。」──安德莉亞‧丹侯德,《紐約客》 「美國革命時期少了革命這個核心事件,看起來會是什麼樣子?克勞迪奧‧桑特的卓越著作要問的就是這個違反直覺的問題,而答案叫人大開眼界。書中收錄了北美各地區和各民族的故事,是歷史研究的寶藏,共同揭開這座受到動盪不安、爭取自由、追尋新意義的事件充斥之大陸的真實面貌。」──佩卡‧海邁萊寧,《科曼契帝國》(The Coman

che Empire)作者 「本書嚴肅地提醒了我們導致小大角戰役等民族衝突的問題是出在哪裡。」──比利‧赫勒,《紐約郵報》 「急召民兵,站到一邊去:《1776革命未竟之地》寫的是蘇族獵人、克里克農夫、阿留申商人、俄羅斯皮草貿易商及西班牙傳教士,用我們未曾想過的方式描繪1776年的美洲。克勞迪奧‧桑特鮮明地敘述從阿拉斯加到古巴的故事,翻轉歷史上這一刻的傳統視角,不把焦點放在費城的那幾位政治家身上,而是描述了中國的消費品味如何形塑加州殖民地,在巴黎畫幾條線在地圖上後,又如何使拉科塔人和奧沙吉人被驅趕到大陸最深處。桑特透過旅行紀錄、物質文化與對自然環境的關注豐富了這段歷史。啟迪人心。」─

─瑪雅‧加薩諾夫,《新世界的流亡者》(Liberty’s Exiles)作者 「一段比奇妙更可怕的歷史,對我們開明的革命必不可少的反敘述……桑特擴大了他的歷史範圍,以提供背景和背景……他在 1776 年創造了對非殖民美國的全面敘述。」──卡洛琳‧卡洛格,《洛杉磯時報》 「讀過它的人不會再以同樣的方式想到 1776 年。」──《出版人週刊》 「這本精彩的文字雄辯地寫作,牢固地結合了實驗室動物研究以及神經科學的人類研究,深入哺乳動物大腦的深處,闡述了我們對人類情感的理解。」──麥克爾‧厄普丘奇,《西雅圖時報》

台灣位於哪個半球的網路口碑排行榜

-

#1.露半球重機– 台灣位於哪個半球 - Phantmo

露半球重機– 台灣位於哪個半球. 騎重機載「半球辣妹」 網友暴動, ... 偶遇長髮辣妹露半球「無罩駕駛」網友看完敲碗,求正面照無罩駕駛,女騎士,超露,露,騎士,正妹,機車. 於 www.phantmobile.co -

#2.如何描述一個區域的地理位置?世界上有沒有最優的地理位置?

我們都知道地球是一個球體,某一區域位於地球表面,我們如何確定其地理位置呢? ... 比如我國位於北半球、東半球(東西半球以20°W和160°E經線分割)。 於 ppfocus.com -

#3.台灣地理位置 | 蘋果健康咬一口

北半球國家台灣- 台灣的絕對位置,東經120度至122度,北緯22度至25度。 ... 台灣是赤道的上面,因此為北半球;台灣在 ..., 就是同樣位於北半球有北回歸線通過的國家是 ... 於 1applehealth.com -

#4.台灣是在南半球還是北半球? | 健康跟著走

台灣位於哪個半球 - 何為赤道?地球自轉軌跡最長周長,如果地球是圓型的,那麼赤道距離南北兩極是相等的。故赤道之上為北半球赤道之下為南半球. 於 info.todohealth.com -

#5.地理

別目標物的位置,如圖1-1-3的臺南車站位於3.A)的 ... 更半球. |. 行. 哇!九月初會需要開暖氣. 喔?我的友是泰國人, 他 ... 彥彥的網友最可能位於圖1-1-14中哪一座城市? 於 j108in.knsh.com.tw -

#6.日皇求婚地爆發禽流感疫情關東本季首例

日本放送協會(NHK)報導,千葉縣政府表示,位於縣內市川市的宮內廳「新濱鴨場」,從本月3日到4日間發現11隻鴨子相繼死亡,並通報家畜保健衛生所;縣 ... 於 udn.com -

#7."臺灣島位於哪兩個半球?" 解答 - 網路假期- 答案共享資料庫

臺灣島位於哪兩個半球?" 解答查詢結果. 未找到任何資料!有可能是資料庫還未有這題題目的解答,或者您題目未輸入完全。 請先不要關閉此頁! 當您寫完題目後,網路假期 ... 於 netholiday.reh.tw -

#8.台灣北半球

來自馬來西亞的新生代治癒系歌手Vera Chai,從國立臺灣師範大學畢業後就繼續待在台灣【台灣位於哪個半球】台灣位於地球的哪一個半求| 台灣屬於哪個半球故赤道之上為北半球 ... 於 blog176951.elritmodelanoche.cl -

#9.台灣地帶性植被之區劃與植物區系之分區

除南部恆春半島之季風林及本島西部臨. 海地區之疏林兩型外,其他之台灣低海拔山麓及平地殆為熱帶雨林之分佈區。不過因位於熱. 帶雨林分佈之北限,台灣之雨林自非典型之熱帶 ... 於 conservation.forest.gov.tw -

#10.台灣天地茶簡介@ 台灣天地茶

台灣位於 北半球亞熱帶,北緯21.5-25.5度之間,受亞洲大陸與太平洋版塊擠壓,抬昇形成以中央山脈南北縱貫全島約70%的地形。台灣山地高度約在1000公尺~3952公尺, ... 於 hearttea.pixnet.net -

#11.台灣位於哪個半球,大家都在找解答 泰國訂房優惠報報

台灣 位在北東半球如果是各縣市的...,,何為赤道?地球自轉軌跡最長周長,如果地球是圓型的,那麼赤道距離南北兩極是相等的。故赤道之上為北半球赤道 ...,地球自轉軌跡 ... 於 thagoda.com -

#12.吉里巴斯與台灣斷交!我南太邦交國僅剩4國,外媒警告 - 風傳媒

吉里巴斯(Kiribati)位於南太平洋中部,我邦交國馬紹爾 ... 上唯一國土跨越赤道與國際換日線的國家、國境橫跨南北兩半球與東西兩半球,不過吉里巴斯 ... 於 www.storm.mg -

#13.為什麼東西半球的分界線不是本初子午線 - 雪花台湾

為什麼東西半球分界線不是本初子午線,經度的歷史又是怎樣的呢?ag獺的 ... 迦納利羣島位於西非海岸以西,耶羅島又位於迦納利羣島的最西方,當時的 ... 於 www.xuehua.tw -

#14.台灣是地球能量場的中心? - 雲兒的部落格

我特別提到一個大家沒注意的一個秘密,就是【台灣位於地球太極水陸兩儀間的零皇極 ... 轉成上下方來看,由太平洋火環帶所圍成的水半球,與歐亞陸塊為主形成的陸半球, ... 於 apple516849.pixnet.net -

#15.第七章影響氣候的因子

適合冰期發展的日-地關係,為較小的黃赤交角及位於遠日點的夏季。 ... 譬如,台灣的新竹及苗栗在1815年12月曾結霜達一英吋厚,彰化在1816年12月有結冰現象。 於 gis.geo.ncu.edu.tw -

#16.絕對位置,指的是用經緯度- 中文百科知識 - 影視貼文懶人包

簡介我們在紀錄一個地區的位置,最常用經度和緯度來標示,例如台灣本島的絕對位置,. ... 查詢台灣位於哪個半球絕對位置相對位置經緯線地圖經線時區台灣經緯度英文台灣 ... 於 mediatagtw.com -

#17.請問從台灣穿過地心對過去的國家是... - 11201

請問是什麼呢?謝謝回答!!! 一。 ... 西經62.5到67.5度二。 ... 其對蹠點位於阿根廷和巴拉圭附近。 ------ ... 於 sex1014025.pixnet.net -

#18.環境信託英國行花絮 橫跨半球的驚魂與學習

英國國民信託協會位於斯溫登(Swindon)的中央辦公室,是一棟對環境友善、兼具可持續發展性的綠建築。屋頂上近1600片的太陽能版,提供該建築物基本電力需求,整棟挑高 ... 於 teia.tw -

#19.嚴重副作用- 威而鋼(VIAGRA)台灣官網

21個愛琴海托管此次合作中,紅星地產還擁有21個商業項目,其中位於上海、天津、福州、蘇州、長沙、西安等一二線城市核心地段的優質資產占整體估值70% ... 於 publicacoes.agb.org.br -

#20.台灣地理位置

台灣 的相對位置, 位於『中國大陸東南方海面上,太平洋的西側,日本的西南方,菲律賓的北方』。 ... 台灣的絕對位置, 東經120度至122度,北緯22度至25度。 於 www.tlsh.tp.edu.tw -

#21.我們看世界地圖,亞洲明明位於地圖西邊,為什麼說位於東半球 ...

不過,如果你找一張以歐洲為中心的地圖來看,那麼得到的情況就完全不同了,所以東西半球的決定並不是位於地圖上的位置,而是由經度來決定的,不過,並 ... 於 read01.com -

#22.第一章位置與範圍

台灣位於 東半球和北半球,這些半球的劃分,主要是依據下列哪一組經緯線?(A)赤道、本初經線(B)本初經線、北迴歸線(C)北迴歸線、南迴歸線(D)南迴歸線、赤道. 於 163.28.10.78 -

#23.南美唯一邦交國巴拉圭,原來是距離台灣最遙遠的國家!

台灣 於1957年7月8日與巴拉圭建交,建交時間在去年剛滿一甲子。根據維基百科,台灣政府多年來支持巴拉圭政府興建貧民住宅計畫,完成的住宅遍佈巴國各省。在 ... 於 today.line.me -

#24.(A) 8.下列哪條河流是台灣航運價值最高的河川? (A)淡水河(B ...

(A) 1.下列何者為通過英國倫敦格林威治天文臺的經線? (A)經度0 度(B)經度180 度. (A) 2.台灣位於哪兩個半球? (A)東半球、北半球(B)東半球、南半球. (A) 3.臺灣位在「歐 ... 於 w.nnjh.tn.edu.tw -

#25.彰化縣立和美高中國中部107學年度第一學期一年級第一次段考 ...

(A) 台灣位於東、南半球(B)南回歸線通過台灣南部(C)台灣全島屬於熱帶氣候區(D)台灣屬於120°E的時區。 ... 請依圖3判斷:飛機降落的地點是位於哪個半球? 於 exam.naer.edu.tw -

#26.彰化縣王功蚵藝文化協會[台灣海洋生態介紹]

地理位置位於北半球,在東經120 度到122 度,北緯22 度. 到25 度,北迴歸線通過花蓮及嘉義二縣市,屬於亞熱帶氣候。 冬天時,台灣有東北季風的吹拂,而夏天則有西南季風 ... 於 www.ork.org.tw -

#27.颱風

颱風 · 侵襲台灣的颱風是由何處來的? · 除了台灣之外,其他地區有颱風嗎? · 為何颱風多發生在夏、秋之際,而冬、春二季較少? · 颱風內部的結構如何? 於 life.nthu.edu.tw -

#28.真空包綠茶台灣高山茶梨山茶高冷茶半球形茶葉冷泡茶| 蝦皮購物

翠峰茶產區位於南投縣仁愛鄉海拔約1800~2000公尺晝夜溫差大使茶葉品質條件優厚翠峰高冷茶是深受國內外茶友指定購買的台灣高山茶茶色翠綠鮮活,香氣淡雅,口感甘醇順口 ... 於 shopee.tw -

#29.記者來鴻:赤道到底在哪兒? - BBC News 中文

原因是,厄瓜多爾有好幾個地方都宣稱是南半球與北半球的精確分界點。 尋求赤道,我總共跑了四個地方。 線兒? 第一個是位於厄瓜多爾 ... 於 www.bbc.com -

#30.台灣經緯度表示 :: 百貨業者資訊

台灣位於 亞洲大陸東南沿海,太平洋西岸,菲律賓北方,琉球群島(日本)西南方。絕對位置.以方位表示某地區與其他地區的關係位置。,,絕對位置:利用網格座標來表示目標物的 ... 於 ds.iwiki.tw -

#31.巨蛋 - 台灣棒球維基館

巨蛋(Dome,原意為拱形圓屋頂或半球形建築物,因東京巨蛋暱稱「Big Egg」而 ... 世界上第一座巨蛋太空巨蛋(Astrodome,因美國航空太空總署位於休士頓而命名),1965年 ... 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#32.台灣位於哪個半球,大家都在找解答。第1頁 - 訂房優惠報報

台灣 位在北東半球如果是各縣市的...,,何為赤道?地球自轉軌跡最長周長,如果地球是圓型的,那麼赤道距離南北兩極是相等的。故赤道之上為北半球赤道 ...,許多人應該被 ... 於 twagoda.com -

#33.36634_地理.pdf

位置應位於哪個半球中? ... 台灣黑熊為台灣陸域最大型食肉目動物,行蹤不 ... 營位於溫帶與熱帶交界(C) 臺灣位於亞洲地方| 26,( )附圖為四張地球海陸分布的園餅圖。 於 jweb.kl.edu.tw -

#34.GMT 標準時間- 全球時區查詢- 世界時間和時差查詢

GMT: Greenwich Mean Time 格林威治標準時間 · 北半球與南半球的夏令時間差異 · 美國各州的時區、時差地圖 · 台灣與美國、加拿大各時區的時差比較表 · World Time Zone 全球的 ... 於 time.artjoey.com -

#35.談地球上兩點間的球面距離

例如台北約位於「東經121◦,. 北緯25◦」 上。 ... 周所需時間廿四小時, 面向太陽照射的半球. 為白天, 背向太陽的半球為黑夜。 ... 以台灣位於東經121◦. 為例, 因. 於 web.math.sinica.edu.tw -

#36.第一課 位置與範圍

(2)臺灣的相對位置:台灣位於菲律賓 方、日本 方、中國大陸 方。 (3)臺灣相對位置的影響:臺灣四面環海,居民的 ... 半球劃分, 0度經線以東為東半球,經度稱東經. 於 163.32.106.10 -

#37.台灣北半球東半球 - Xvux

台灣 是赤道的上面,因此為北半球;台灣在英國的右邊,所以是東半球還有其他的 ... (1)位於東半球、北半球(2)臺灣島的經緯度位置: ① 120 E~122 E ② 22 N~ 25 N 2. 於 www.koolcardls.co -

#38.臺灣的位置與範圍 - 地理教室,無國界

(2) 臺灣島位於【 北 】半球和【 東 】半球。 ... 台灣現行的行政區劃,根據《中華民國憲法增修條文》及《地方制度法》規定,劃分為1個臺灣省(但 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#39.台南市立復興國中九十二學年第二學期第次定期考科試題

氣象局發布消息:「颱風「塔巴」20、21日最接近台灣,位置接近東經123°、北緯25.5° ... 若以右圖的示意圖來表達地球的各半球,則臺灣的位置應位於哪個半球中? 於 cur.psjh.cy.edu.tw -

#40.地球科學類篇名:全球氣候變遷對台灣氣候的影響作者

由於台灣位於颱風常經過的路徑之一,颱風經常造成台灣災害的天氣現象,但又. 是台灣最主要的水源供應 ... 在南北兩半球的中緯度寬廣地帶,一九九八年六月至二零零二. 於 www.shs.edu.tw -

#41.國立臺灣大學理學院地質科學研究所碩士論文台灣東北地區的 ...

圖3.10 上行波初動點轉換至下半球投影位置之 ... 台灣位於環太平洋地震帶的西側,處於歐亞板塊、中國南海板塊與菲律賓海. 板塊交界,南有馬尼拉海溝,由與歐亞板塊相接 ... 於 seismology.gl.ntu.edu.tw -

#42.一選擇題每題分

也有70多艘漁船前往釣魚台以宣示主權。釣魚台列嶼. 位於台灣的哪一方向? (A)西北方(B)西南方(C)東南方(D)東北方. 12. 平安國位於西半球及北半球,. 於 question-bank.chc.edu.tw -

#43.台灣位於 - 台灣商業櫃台

2015年8月18日- 麻煩給我台灣位於地球的哪一個半球? 這是我的作業! 謝謝! 急需! ... 雪山山脈—位於台灣西北部,北起三貂角,南止濁水溪,長180公里。 於 bizdatatw.com -

#44.6縣市豪雨特報!南台灣再忍忍專家估:本週高壓接手、降雨漸緩

今日主要降雨地區仍位於中南部。(圖/中央氣象局提供). 彭啟明說,今天大環境仍受西南風影響,昨天深夜在西南部外海也發展出對流雲系,伴隨著閃電 ... 於 www.ettoday.net -

#45.第一冊1-1位置的表示方法

(6)「火車站位於安平國小的東南方」是屬於哪一種位置的敘述方式? ... 地球可分為東半球、西半球及南半球、北半球,這些半球的畫分,主要是依據哪條 ... 於 too8341.pixnet.net -

#46.台灣在東半球還是西半球在PTT/Dcard完整相關資訊

台灣 在哪一半球? | Yahoo奇摩知識+是東半球過比較快還是西半球? | Yahoo奇摩知識+台灣位於地球的哪一個半求| Yahoo奇摩知識+如何從經緯度看是南半球還是北半球或是 ... 於 najvagame.com -

#47.四李的農業氣象一

台灣位於 最大陸地與. 最大海洋交接處的低緯地 ... 台灣. 雖為一海島,但地形複雜. ,中央山脈高聳中東部,. 海拔500公尺以上之山地 ... 半球來說,是太陽高度角. 於 scholars.tari.gov.tw -

#48.台灣位於哪裡@ 41 - 隨意窩

... 發問:台灣位於北半球還是南半球.....還有美國位於北半球還南半球最佳解答:台灣跟美國都在北半球台灣的絕對位置是在120E~122E , 26N~22N http: @ @ ghdfjfgkrtyirtyu. 於 blog.xuite.net -

#49.台灣北半球

夏令時間:無、1980年起不再實施。 北半球與南半球的夏令時間差異. 來自馬來西亞的新生代治癒系歌手Vera Chai,從國立臺灣師範大學畢業後就繼續待在台灣【台灣位於哪個半球】 ... 於 wia341639.japanbignew.es -

#50.新北市立錦和高級中學地理科教學團隊研製版權所有˙僅供教學

珊瑚礁島國土瓦魯,位於大洋洲,該國領導人在一份聲明中說,他們對抗環 ... 半球一月份等溫線分布的特 ... 半球在1 月分時陸地因比熱小吸熱雖快、但散熱也快,導致. 於 jhsh-geo.weebly.com -

#51.與民主社會站一起!力挺台灣參與聯合國11友邦連署致函| 政治

台灣位於 南太平洋的索羅門群島(Solomon Islands),近日頻頻傳出要與台灣斷交,16日晚間外交部證實這項消息,索羅門正式確定與我國斷交,台灣在國際 ... 於 www.setn.com -

#52.04 回1-2 臺灣的經度與緯度1. 認識經線與緯線: 地圖或地球儀上

➁東西半球的經度各有180 度、南北半球的緯度各有90 度。 ➂臺灣位於北半球與東半球。 3. 經緯度的功能:. ➀經緯線是人們為了標示地理位置 ... 於 www.top940.com -

#53.台灣在北半球

這顆新彗星姑且不論它的中文名字(新智彗星或尼台灣位於哪個半球,大家都在找解答。 何為赤道? 地球自轉軌跡最長周長,.2012 · 台灣是北半球植被的縮影,從平地攀上高山, ... 於 896561site.reformamostupiso.es -

#54.台灣在北半球 - LA Limos

另北回歸線亦作為台灣的熱帶季風氣候區和副熱帶季風氣候區之分界。 ... 這顆新彗星姑且不論它的中文名字(新智彗星或尼台灣位於哪個半球,大家都在找解答。 何為赤道? 於 djk.lalimosales.co.uk -

#55.正義中學高中國中部109 學年度第一學期第一次段考一年級地理 ...

請問:金門位於臺北的哪一方向?[91. ... ( )附圖為世界各大洋面積比例圖,請問:位於歐洲和美洲之間的海洋為何? ... 同時通過南、北極(D)將地球分成東、西兩半球。 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#56.北半球 - 台灣公司行號

北半球是指地球赤道以北的地区。全部位于北半球的有北美洲和欧洲。在这个半球内,陆地占39.3%,海洋占60.7%。北半球的冬季通常是12月至2月,夏季通常是6月 . 於 zhaotwcom.com -

#57.北回歸線 - 中文百科知識

北回歸線又叫夏至線(Tropic of Cancer北回歸線的英文名起源於二千多年前),是太陽在北半球能夠直射到的離赤道最遠的位置,是一條緯線,也就是地球繞太陽公轉所繞成 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#58.台灣北半球

來自馬來西亞的新生代治癒系歌手Vera Chai,從國立臺灣師範大學畢業後就繼續待在台灣【台灣位於哪個半球】台灣位於地球的哪一個半求| 台灣屬於哪個半球故赤道之上為 ... 於 denshishoseki.jp.net -

#59.共50題,一題2分。 範圍:康軒版B1 L1+2 - 道明中學-校友會

請問颱風目前應位於台灣的哪一方? (A)東北(B)東南(C)西北(D)西南。 美國(位於北半球、西半球)所研發無人探測飛機進行飛行實驗,若同時沿著右圖中各點 ... 於 163.32.59.40 -

#60.第一部分認識台灣地理測驗題庫

台灣位於 【花綵列島】之中樞位置,西隔【台灣海峽】與大陸. 福建省相望,南邊則控制【巴士海峽】,故 ... 本初經線,其中劃分南北半球及東西半球的分別是:(A) . 於 moex.com.tw -

#61.台灣是在南半球還是北半球? | 台灣屬於哪個半球 - 旅遊日本住宿 ...

台灣 屬於哪個半球,大家都在找解答。2015年10月12日— 台灣約在北緯22度到25度之間. 東經120度... 榮慶. 5 年前. 因為臺灣在地球上的地理位置是在 ... 於 igotojapan.com -

#62.105學年度-國小五上社會(翰林版) 第一單元

台灣 四面環海,沒有直接相鄰的鄰國: ... 將地球分成南、北兩半球的圓圈線,又稱0度緯線 ... 台灣島位於菲律賓海板塊和歐亞板塊的交界處。 於 t591104.pixnet.net -

#63.北半球- 维基百科,自由的百科全书

北半球(英語:Northern Hemisphere),是指地球赤道以北的半球。 地球上大部份的陸地(亞洲大部份、歐洲全部、非洲北半部、北美洲全部、南美洲極北部)及人口都在 ... 於 zh.wikipedia.org -

#64.搜索结果_台湾岛位于哪几个半球 - 百度知道

台湾 省某地的纬度数是22.5度它位于哪个半球 台湾省某地纬度数是22.5度,这明显是北纬22.5度,它应该是位于北半球。 2019-09-16 热心网友 2. 於 zhidao.baidu.com -

#65.基礎地科(上) 第1~2 章補充資料

台灣 地區可見的星座為84 個。 △ 天球-地球側視圖:說明不同緯度觀測者因地平線 ... 台灣(中緯度)地區所見太陽四季的軌跡 ... 星座盤(內盤)的中心點(天北極位於. 於 www2.pymhs.tyc.edu.tw -

#66.24.( ) 由經緯度位置來看,臺灣地區是位於哪一半球? (A)東半球 ...

由經緯度位置來看,臺灣地區是位於哪一半球? (A)東半球和南半球 (B)東半球和北半球 (C)西半球和南半球 (D)西半球和北半球。 編輯私有筆記及自訂標籤. 於 yamol.tw -

#67.三大區域-知識百科-三民輔考

國際航協除將全球劃分為三大區域外,亦將全球劃分為兩個半球。 1.東半球(Eastern Hemisphere):即EH,包括TC2和TC3。 2.西半球(Western Hemisphere):即WH,包括TC1。 於 www.3people.com.tw -

#68.第一章地理位置與範圍考古題

解析:臺灣位於北半球、東半球,由題幹中「亞松森位於臺北通過地球球心的對面」,可知亞松森的位置位於南半球、西. 半球。 難易度:難. 5.( )根據聯合國《海洋法公約》 ... 於 jhgeo7.files.wordpress.com -

#69.綜藝大熱門- 凱莉KaiLi 也太可愛啦! 台灣是位於北半球喔 ...

以前的父母會跟孩子說:不讀書,以後就只能當苦工。現在的父母會改說:不讀書,以後就只能當通告咖,還是不紅的那種! 5 yrs Report. Jay Leong Chua, profile picture. 於 m.facebook.com -

#70.新北市永和國民中學108 學年度第一學期第一次段考七年級社會 ...

(C)南半球的海洋面積比北半球多. (D)用來劃分南北半球的是0 度經線。 20.台灣位於熱帶與溫帶的交界,生物種類豐富。下列四張台灣絕對位置地圖,哪一張標示「正確」? 於 www.jhjhs.ntpc.edu.tw -

#71.4-地理參照_第四章- Google 簡報

台灣位於 亞洲大陸的東南海洋中,西邊隔著台灣海峽與中國大陸的福建省相望,東面緊鄰 ... 大地經度以本初子午線為零度起算,劃分全球東西兩半球各為180度,子午線向東0 ... 於 docs.google.com -

#72.台灣南半球還是北半球 - Terrainal

台灣 南半球還是北半球– 北半球南半球違い. 尚無留言. 站在不同地方的看到的星空就不同,雖然 ... 問題一,亞洲歐美和非洲主要位於哪個半球亞洲、歐洲、北美洲主要位於. 於 www.terrainal.co -

#73.台灣的自然環境第一課位置與範圍. - ppt download - SlidePlayer

(2)台灣在太平洋的 方式 利用【 】、 太陽找出方位判別位置 東北 東南 方位關係 西南 ... (3)【 】: 復興國中位於宜蘭市復興路二段77號 經緯線 絕對 地址 網格座標. 於 slidesplayer.com -

#74.【動森】南半球北半球,差在哪?該怎麼選? - 科技兔

總結來說,南北半球最直接影響的就是季節跟時間,不過大部分的玩家在選南半球還是北半球的時候,可能都是根據自己的國家位於南半球還是北半球來說,是不是要選不一樣的半球 ... 於 www.techrabbit.biz -

#75.【社】五年級(上)-L1 台灣在哪裡

臺灣位於:亞洲東部、太平洋西岸台灣是日本和東南亞之間,南北往來的運輸中繼站(地處日本與東南亞的中點) ... 半球畫分, 0度經線畫分東、西半球, 赤道畫分南、北半球. 於 bobo2983.nidbox.com -

#76.國立臺東高中102學年第一學期高一地理科期末考測驗

半球 陸地延伸較接近極點(D)40°S 至南極圈附近缺乏大陸塊。 10. 右圖為甲、乙、丙三地各月平均 ... 下列台灣哪一地理特徵與「台灣位於新褶曲帶上」的地理事實關係最密切? 於 www.pttsh.ttct.edu.tw -

#77.順時鐘逆時鐘?南北半球的馬桶水流真的不一樣? - 泛科學

台灣 最受知識社群歡迎的新媒體公司,我們致力於建立一個新的學習生態,讓天下沒有難學的知識. 泛科學. 泛科技. 娛樂重擊. 泛科學院. 泛科活動. 於 pansci.asia -

#78.台灣在哪個半球完整相關資訊 - 媽媽最愛你

| Yahoo奇摩知識+tw.answers.yahoo.com 的其他相關資訊北半球南半球國家-2021-02-15 | 數位感2021年2月15日· 台灣位於哪裡@ 41 :: 隨意窩Xuite日誌還有 ... 於 babygoretro.com -

#79.誰知道台灣是屬於哪個半球?(南半球,北半球,西半球,東半球...

期限天而已!!!!那台灣的省轄市是哪裡?(有5個)還有北回歸線主要通過哪2 個縣市(在台灣的)台灣 ... 於 digitalsolute.com -

#80.榮富國小《天文網站》 - 月球

在台灣要觀測月亮,面向南方會比較容易找到月亮。這是因為地球的地軸傾斜23.5度角,再加上台灣位於北半球,面向南方較能觀測月亮在天空中完整的移動軌跡。 於 163.20.160.24 -

#81.第一冊 第一章 地理位置與範圍 - 第一頁

小夫家位於( 1 , C )的網格內。 ... 晚上11點在台灣(118°E)的維尼夫婦正準備睡覺,而他們在洛杉磯(121°W)留學的兒子 ... 臺灣島位於__東____半球和___北___半球。 於 class.kh.edu.tw -

#82.臺灣四季太陽仰角與方位角

地球繞日運轉,憑我們肉眼直覺所見,好像太陽在天球上周年視行。視. 行1 周的軌跡,叫做黃道。因地軸傾斜,黃道與赤道相交大約23.4 度。每. 於 www.cwb.gov.tw -

#83.不只有在北半球, 南半球也有極光— 6大追南極光景點

位於 紐西蘭南島中部的「蒂卡波湖(Lake Tekapo)」一絕美景致,每年吸引許多遊客慕名而來一親世外桃源的芳澤。蒂卡波湖地區因晴朗天數多,雨量少,以致 ... 於 www.skyscanner.com.tw -

#84.森林生態系 - 國立海洋生物博物館

台灣 位在北緯約22°~25°之間,北緯23.5°的北回歸線橫越台灣,北回歸線以南屬熱帶氣候,以此屬於亞熱帶氣候區。全世界相同緯度附近的區域多為沙漠,但因為海洋帶來的 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#85.台灣南半球

為觀賞魚類,無食用經台灣位於東京120~122度北緯22~25度台灣位於哪一半球? a. 景色依16. 2021 09 16. 同一地所見遙遠恆星的運動軌跡不隨季節改變,但太陽因距地球太近 ... 於 dfw.goukapps.co.uk -

#86.地球科學問題解釋

的情況,只是日出日落位置恰位於正東西方。 ... 因此要暖空氣去推走冷空氣,必須要有較廣之水平推動力才行,台灣. 位於副熱帶,緯度較低,空氣垂直運動較頻繁,溫度亦 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#87.PEKOE台灣阿里山高山烏龍茶金屬罐| 誠品線上

本款「台灣阿里山高山烏龍茶」來自嘉義縣梅山鄉海拔1000公尺以上茶園,隸屬知名的阿里山茶區。位於台灣南部、北回歸線兩側的阿里山山脈,因地勢高聳日夜溫差大,擁有 ... 於 www.eslite.com -

#88.此國同時位於四個半球,如今即將消失,總統:希望舉國搬遷到 ...

此小國人口只有1萬,卻與台灣建交,不與中國建交 · 2016-12-25. 世界上有一個國家,因地勢很低,受到海平面上升的嚴重威脅, ... 於 kknews.cc -

#89.地球的經緯線 - 公共電視

大約在西元前230年,位於埃及亞歷山大港的最大圖書館,館長厄拉托西尼他將世界像柳橙的瓣 ... 將地球平分成南北兩半球,開始往兩極畫一個一個平行的圓圈,赤道處的圓圈 ... 於 web.pts.org.tw -

#90.露半球教病毒入侵「酥麻女友」破尺度 - Yahoo奇摩

在IG 擁有93萬粉絲的張安琪,平時的興趣是跳舞、享受美食與旅遊,台灣更是張安琪時常來訪的景點,位於墾丁的寫真拍攝,除了讓女神有機會大啖台灣 ... 於 tw.yahoo.com -

#91.南半球國家台灣– 南半球女王– Amrbards

【台灣位於哪個半球】台灣位於地球的哪一個半求. 集合啦動物森友會北半球南半球最佳選擇是那些? 武漢肺炎(COVID-19,新冠肺炎)肆虐全世界,至今仍看不到疫情盡頭, ... 於 www.amrbards.co -

#92.五上社會認識經緯度 - Quizizz

Q. 某城市所在位置經度與緯度與台北相反,是距離台北最遠的城市,這個城市可能位於哪裡? answer choices. 東半球、北半球. 西半球、南半球. 東半球、南半球. 於 quizizz.com -

#93.畫中時空(二) | Arnaud H. | 空間藝術| 維度| 大紀元

因此,藝術家在運用透視法構圖時,就必須設身處地地為位於各個方向的觀眾 ... 因為人的視網膜本身是半球形的,所以這種透視法更接近人眼看到的圖像, ... 於 www.epochtimes.com -

#94.晝夜與四季

乙、 北半球的夏至時,地球位於【遠日點】,而冬至時,則位於【近日點】。 丙、 太陽在不同季節時的運動軌跡:. 丁、 【春分】和【秋分】時,太陽升起的位置在正東方, ... 於 phyworld.idv.tw -

#95.第一單元 台灣在哪裡 - uSchoolnet

答:台灣位於太平洋和亞洲大陸之間,地處東北亞和東南亞的中途站,是亞洲東部 ... 文臺的經線為0度經線,0度經線以東稱為東半球,0度經線以西稱為西半球,東西半球的經. 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#96.請問諾魯的絕對位置為何? (A)東半球 - 題庫堂

14. 諾魯是臺灣位於太平洋的邦交國,當地時間比臺灣快四個小時,從國旗可看見諾魯的位置特色,國旗中的橫條象徵赤道,請問諾魯的絕對位置為何? (A)東半球、北半球(B) ... 於 www.tikutang.com -

#97.求解- Clearnote

本初子午線為0度圖中北在上南在下可得知甲地位於西經30度跨越兩半球(東西經)算時差的技巧是通過本初經線,台灣位於東經120度所以可列式:120+30=150 ... 於 www.clearnotebooks.com