台北捷運局的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬靜自寫的 空間設計 進階美學:20道超美感設計經典法則 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺北捷運局南工處歷任處長人名錄@ 捷運數位歷史文物 ... - 隨意窩也說明:台北捷局運南工處歷任處長H:台北捷運局20180601改组,摘自舊網頁,所有都成歷史的一部分。版權仍屬捷運局。 http://tcgwww.taipei.gov.tw/ct.asp?

國立臺北科技大學 工業設計系創新設計碩士班 鄭孟淙所指導 陳尹郁的 以捷運台北車站無障礙電梯使用行為 探討排隊引導標示設計之研究 (2018),提出台北捷運局關鍵因素是什麼,來自於捷運台北車站、排隊引導、排隊行為、無障礙電梯。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 管理研究所 盧希鵬、羅天一所指導 郭淑梅的 “車聯網” 的 創業、創新及未來 : 以 A 公司為例 (2018),提出因為有 胎壓偵測器、車輛譯碼器、車聯網、PEST 理論、商業經營模式、創業家、併購理論的重點而找出了 台北捷運局的解答。

最後網站北捷局管很大外縣市捷運、兒童樂園、校舍工程無所不包 - 風傳媒則補充:台北捷運局 代辦工程項目眾多,除了台北、台中等地的捷運,還有校舍改建、 ... 余志偉、蘇仲泓、吳逸驊攝,取自兒童新樂園網站、台北市政府捷運工程局 ...

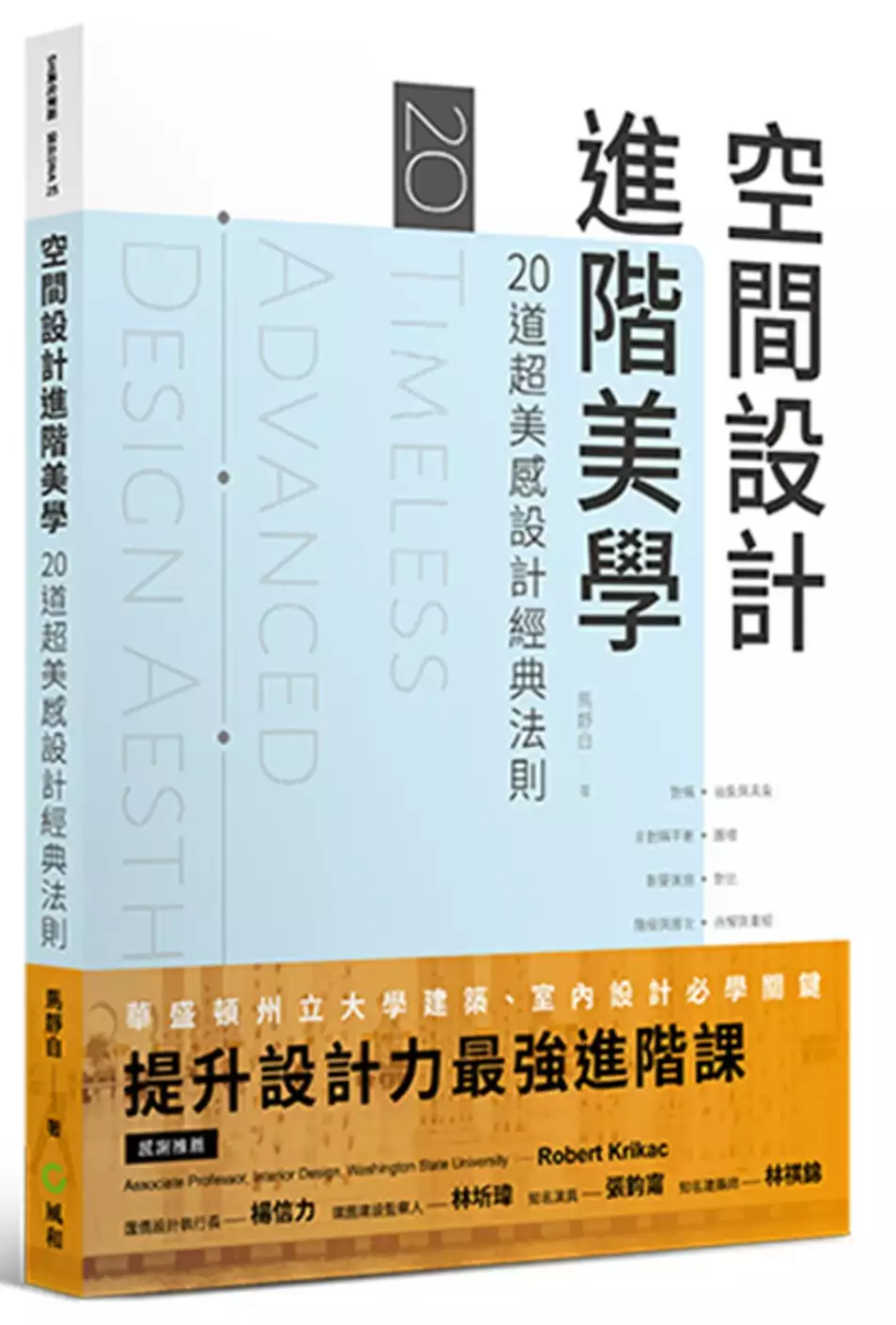

空間設計 進階美學:20道超美感設計經典法則

為了解決台北捷運局 的問題,作者馬靜自 這樣論述:

穿透種種空間設計手法的迷霧 破解經典中的絕對美學, 從對稱、平衡、抽象與具象到光影功能, 解碼、練習、創作, 史上最全的20道設計法則,篇篇精彩,馬上提升設計力 對稱和平衡是一樣的嗎? 拆解與重組是兩道關卡? 雙向、錯位法則常常和虛實手法同步運用? 設計創作如果光從圖片擷取,只是模仿美的表象,當進到一個好的空間,除了欣賞,你能簡潔的判斷出好設計的原因嗎?本書目的在培養設計師們在感性之外的理性分析能力,視覺愈清晰,就會有更深的體悟,打破業界模仿的瓶頸,甚至舉一反三,組建超強的個人美學。 作者馬靜自將美國求學期間獲得的知識,結合自身和精品品牌合作經驗、

豪宅實務的15年設計資歷,整理成強大概念性的觀點,也是空間設計領域第一本完整提出理論與設計實務書,分享給喜歡設計、有心從事室內設計工作者一本足夠自學的進階課。 為什麼你的設計創意總是難以提升? 因為你沒徹底學會設計理論。 ▎徹底學會 ! 定義清晰、分解設計 20種關鍵設計原則都有分門別類與邏輯順序,幫助設計師在設計前有清楚的思維, 例如: .空間序列是讓設計者了解動線格局安排、層次和階級協助釐清機能空間順序與注入功能,都屬於格局上的劃分。 .刻意獨立出來的歷史與東西方美學論點,則是針對設計者本身知識涵養所打造。 .對稱、比例、色彩、材質與軟硬兼施等,回歸到

設計基本手法。 .隱喻、圖樣等是手法的高段班,用來豐富設計的變化度。 ▎自學設計!建立系統、從平面配置學到立面設計 20道手法按部就班,循序解釋,從平面配置的合理鋪排、空間尺度到立面美感的統整,由淺到深,自成一套系統性的學習。 ▎step by step教學!插圖分析: 透過自行研發的插圖,把設計過程以圖解方式解出,大方分享從學習到實踐的獨家見解,讓設計過程更輕鬆。 ▎操作示範:開始設計 提供設計操作時得注意事項,清晰的說明、切實可行的步驟,馬上應用在設計工作上。 例如: .平衡的關鍵是先找到正確的視覺重心與相鄰的區域,4個步驟完成美好的設計。

.想成功的重組圖案,要注意「線條」或「虛空間」之間續接的2大技巧。 .虛實手法可以透過「以實形虛」、「以虛形實」來引導人們視線的不同歸處。 .隱喻要考慮目的與正確位置2大根本,層層堆疊到設計哲學的應用。 .拆解的動作要將物件「零件化」,是一種想像力的表現。 ▎美學標準:知名作品示範 從教堂、古典建築、大師作品到現代空間設計範例,多達上百張圖片,足以印證20道關鍵法扎實的理論基礎,證明好設計都脫離不開20道關鍵手法,連非專業者或學生都可以輕易了解。 ▎歷史基礎:正確的文化創造有根據的設計 設計與色彩之所以能引起共鳴,必須在有歷史與文化的基礎上變化,本書將提

醒大家如何正確認識文化與色彩的印象,並且推動設計師們再變化。 本書特色 ★第一本將空間設計必用的手法,系統性完全破解。 ★美國華盛頓州立大學建築與設計系所必學的空間理論。 ★國際頂級精品設計運作的美學關鍵 ★218張圖片+70張步驟插圖,定義+解釋+開始設計 ★20個關鍵法則首度公開在紙上,絕對可以提升設計力的創新工具書 名人推薦 Associate Professor,Interior Design,Washington State University Robert Krikac 匯僑設計執行長 楊信力

風和文創、廣州凌速文化總編輯 李亦榛 璞真建設監察人 林圻瑋 知名演員 張鈞甯 知名建築師 林祺錦

台北捷運局進入發燒排行的影片

你知道嗎?🙌 #新北環狀線 自本週日(1/19)起,每日上午10時至下午4時開放民眾免費試乘!

過去,#新北中和 #景安站 市民朋友們到 #板橋站 的 #新北市政府 洽公,不管哪一條路徑都要轉乘兩次,並費時26分鐘。但在新北環狀線 開通後,只要15分鐘,足足省下將近一半的時間。今天在通車前做最後的視察,履勘6項缺失皆已全部改善完成💯,我們今天也收到來自交通部的營運許可函,真是非常令人興奮的消息。

行駛相當平穩,噪音也幾乎完全沒有聽到。列車進站音樂向台灣民謠致敬,取材「望春風」部分旋律,也在 #大坪林、#景安、#頭前庄 等轉乘站音樂通廊,委託 #松山線 到站音樂創作者 #周岳澄,分別以「穿梭」、「印象」、「歸途」3個主題,譜出小市民的一天,讓捷運車站化身美術館及音樂廳,讓旅客在通勤路上遇見藝術。

希望大家實際搭乘體驗後,能將寶貴意見提供給我們,讓新北環狀線每個細節都能盡善盡美。我們也預定在農曆春節後,與 #台北市政府 共同舉辦正式通車典禮,屆時還有一個月的免費搭乘回饋市民朋友們。更重要的是新北環狀線在 #新北產業園區站 串聯 #桃園機場捷運,市府團隊向中央積極爭取🛫預辦登機設施,目前已建置完成,預計出國的朋友們都可在這使用 #預辦登機 及 #行李托運 服務,不必再繞道台北車站,大幅節省旅程時間。這是全部在新北市境內的第一條捷運路線,感謝 #台北捷運局、 台北捷運公司、 新北捷運局、市府各局處及第一線工作人員,讓我們一起來迎接新北交通軌道時代的來臨。

#新北大工程 #新北任我行 #三環六線我們實現 #安居樂業 #侯友宜

以捷運台北車站無障礙電梯使用行為 探討排隊引導標示設計之研究

為了解決台北捷運局 的問題,作者陳尹郁 這樣論述:

為呼籲搭乘捷運的乘客重視禮節與安全觀念,台北捷運公司提倡,銀髮長者、孕婦、推嬰兒車、行動不便及攜帶大型行李者,請改搭電梯。配合地板上的「分流地貼」排隊導引線,將排隊的旅客分成「一般旅客等候區」及「優先搭乘等候區」,讓旅客主動「分流排隊」等候電梯。本研究以捷運台北車站6號電梯作為研究基地,此電梯連接B2淡水信義線與板南線轉乘之交點與B3板南線,藉由非參與式觀察法紀錄各族群使用人,在等候電梯及進出電梯時候的使用行為及排隊位置,了解何種排隊方式及標示對於進出電梯的動線是最友善的,藉此歸納出能夠幫助電梯進出動線順暢的標示的設計要素。 研究發現使用無障礙電梯的民眾不盡然皆會遵

守此排隊規則,72%旅客在電梯口前等候,因此造成進出電梯的動線阻礙。本研究最終提出電梯排隊線的改善引導標示設計,以提升電梯進出動線的流暢性與使用體驗。歸納出各族群在電梯外部排隊位置、內部站定位置以及進出電梯的方向及行為。做出設計改善捷運無障礙電梯進出的標示設計,進行驗證實驗。輪椅使用者以及一般使用者2族群均闡述設置位置恰當,但仍需透過加強宣導與教育才能使其有最大效益;台北捷運局站務處專業行政人員則提到未來捷運仍持續倡導博愛電梯精神,進而創造更友善的環境,捷運未來規劃同樣依循設計原則以及因應各車站狀況,調整排隊線設計。

“車聯網” 的 創業、創新及未來 : 以 A 公司為例

為了解決台北捷運局 的問題,作者郭淑梅 這樣論述:

A 科技公司創立於 2006 年,址於內湖科學園區,其主要業務為胎壓偵測器、車輛譯碼器及車聯網相關產品服務。在 2007 年時便獲得台北捷運局貓空纜車採用其胎壓偵測器,接著更連續八年獲得十二項車用電子產品創新獎入圍與提名,並獲得全球國際各大車廠採用,成為原廠標準配備。然而在其創辦人於 2017 年突然身故後,企業陷入群龍無首、無所適從的困境,甚至將面臨空轉的命運。由於公司負責人的堅持不懈,透過併購談判,最終成功對公司內部進行組織變革,並且讓上市公司法人投資併購,成功帶領公司繼續在車用電子產業向前行。本哈佛個案乃在討論車聯網個案企業的創業、創新過程及企業在面臨重大變故時,如何透過組織變革與併購

,在變動的環境中為企業找到新的生存之道。探討的問題包括:本研究中的個案需採取的發展策略以及其商業經營模式,以什麼表徵為特色,並有何需修正之處。透過個案創辦人之創業家精神分析,暸解新創或企業改革之過程與特徵種類。最終透過本研究個案在歷經變故之後,決定要以併購的方式帶領個案企業繼續向前走,暸解併購的方式及其背後之意涵,提供企業在面臨市場環境或組織架構改變時,作為參考與借鏡。本研究可用於討論 PEST 理論、商業經營模式、創業家、併購及等議題。

台北捷運局的網路口碑排行榜

-

#1.臺北市政府捷運工程局

最新消息 · 新聞稿 · 訊息公告 · 捷運相關活動 · 捷運願景 · 公開資訊 · 熱門服務 · 市府宣導. 於 www.dorts.gov.taipei -

#2.[新聞] 台北捷運環狀線成形!捷運局:10年內通車- Gossiping板

為使得民眾有更便利的生活,台北市政府積極推動下一階段捷運願景計畫,日前行政院國 發會審議通過北環與南環段的計畫,目前將展開設計與興建作業,串 ... 於 disp.cc -

#3.臺北捷運局南工處歷任處長人名錄@ 捷運數位歷史文物 ... - 隨意窩

台北捷局運南工處歷任處長H:台北捷運局20180601改组,摘自舊網頁,所有都成歷史的一部分。版權仍屬捷運局。 http://tcgwww.taipei.gov.tw/ct.asp? 於 blog.xuite.net -

#4.北捷局管很大外縣市捷運、兒童樂園、校舍工程無所不包 - 風傳媒

台北捷運局 代辦工程項目眾多,除了台北、台中等地的捷運,還有校舍改建、 ... 余志偉、蘇仲泓、吳逸驊攝,取自兒童新樂園網站、台北市政府捷運工程局 ... 於 www.storm.mg -

#5.感恩的憶述:黃大洲的人生傳奇 - 第 176 頁 - Google 圖書結果

台北 市捷運車廂內的整潔文化,迄今頗有好評與此有關。國民的生活習慣如果一開始就嚴格要求,久而久之也就形成了好習慣,這也是我到新加坡搭乘捷運時所體會到的。 於 books.google.com.tw -

#6.台北捷運路網結構再進化未來改變讓你看得見 - MyGoNews

台北 市政府捷運局表示,當時有4萬2,548人次搭捷運嘗鮮,正式開啟大台北的交通運輸新紀元。時至今日,日旅運量超過200萬人次的台北捷運,運量已在2019 ... 於 www.mygonews.com -

#7.「捷運工程技術優化與知識資產創新價值」研討會

台北 市捷運局主辦. 「捷運工程技術優化與知識資產創新價值」研討會. 敬邀報名參加. 捷運工程叢書是我國首套有關捷運建設經驗技術的知識文獻,本套工程叢書於110年6月 ... 於 www.ciche.org.tw -

#8.台北都會區大眾捷運系統工程各縣設施

附件二 臺中捷運系統工程測試運轉北捷局與捷運公司之權責劃分示意圖 ... 在點移交後至營運通車前之車站設施、門禁管制交由捷運公司維管,其相關運作費用(含水電及保全 ... 於 lawsearch.taichung.gov.tw -

#9.環狀線經營爭議北市捷運局 - 台灣好新聞

雙北地區捷運環狀線路網圖(圖/北市府捷運工程局). 行政院交通部13日下午邀集台北市長柯文哲、新北市長侯友宜及基隆市長林右昌,召開「北北基軌道路 ... 於 www.taiwanhot.net -

#10.臺北市政府捷運工程局常見問答 - 政府資料開放平臺

臺北市政府捷運工程局常見工程相關不同問題,依民眾需求分類詳加說明回答等資料彙整,以達解除民眾疑惑而更加了解捷運工程. 於 data.gov.tw -

#11.臺北市政府捷運工程局 - 台灣選舉維基百科VoteTW

臺北市政府捷運工程局(簡稱臺北市捷運局或北捷局)是臺北捷運的規畫與建設 ... 土木建築設計處:掌理有關捷運工程路線之測量、調查與鑽探;軌道、廠 ... 於 votetw.com -

#12.台北捷運局相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的台北捷運局相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#13.捷運悠遊卡查詢系統

各車站提供開立悠遊卡中之捷運『搭乘證明』憑證之服務。 ... 任何疑問時,請您可撥打悠遊卡公司24小時客服專線02-412-8880,或致電台北捷運公司客服中心02-218-12345。 於 queryweb.tscc.com.tw -

#14.台北捷運Metro Taipei - 首頁

台北捷運 Metro Taipei, profile picture. 台北捷運Metro Taipei. #最新加碼消息 即日起~11/19活動期間至雙連市集和商圈特約店家,每天集1點(消費滿50元可集1點),就 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#15.臺北市政府捷運工程局| 寰宇百科Wiki | Fandom

臺北市政府捷運工程局(簡稱臺北市捷運局或北捷工程局)是臺北捷運的規畫與建設機構,為臺北市政府設置的任務編組機關,成立於1987年2月23日。與臺北捷運公司同樣位於 ... 於 theworld.fandom.com -

#16.交通部高速鐵路工程局捷運工程處暫行組織規程-全國法規資料庫

二、捷運系統之施工、監督及介面協調。 三、捷運系統聯合開發業務相關配合事項。 四、工程契約之執行、管理、估驗及決算。 五 ... 於 law.moj.gov.tw -

#17.環狀線Y19A出土段爭議台北捷運局:後續將召開地方說明會

捷運局認為,捷運列車通過新北產業園區路段時,不會造成增加振動而影響高精密產業製程之問題。 台北捷運局表示,自救會所提高鐵經過南科而耗費高額經費減 ... 於 newtalk.tw -

#18.新北市政府捷運工程局

新北市政府捷運工程局 ... 110年工業及服務業普查抽樣調查對象判定作業,自110年11月8日至30日辦理,敬請支持配合。 機車出廠滿5年需每年實施排氣定檢,逾期未檢或檢驗不合格 ... 於 www.dorts.ntpc.gov.tw -

#19.台北市政府捷運工程局中區工程處 - 博客來

中文書出版社專區台北市政府捷運工程局中區工程處. 於 www.books.com.tw -

#20.臺北市政府捷運工程局 - 维基百科

臺北市政府捷運工程局(簡稱臺北市捷運局或北捷局)是臺北捷運的規劃與建設機構,隸屬於臺北市政府之下。1987年2月23日成立時為任務編組機關,2018年6月1日改制為任用 ... 於 zh.wikipedia.org -

#21.TAF 認證-為臺北捷運工程品質把關

材料品質之良窳直接影響工程品質與結構安全,捷運工程因規. 模龐大且材料種類繁多,故臺北市政府捷運工程 ... 圖5 台北市政府捷運局品保處材試課辦理政風人員講習觀摩. 於 www.taftw.org.tw -

#22.美河市公共平台無人管雙北捷運局互槓 - 中時新聞網

台北捷運聯開案「美河市」3樓3800多坪公共空間平台,無人管理衍生環境髒亂,新北市議員金中玉昨日質詢時,要求新北市府協助處理;台北捷運局發稿 ... 於 www.chinatimes.com -

#23.壹、規劃捷運路網 - 交通部

本基地位於台北車站特定專用區北側,原已於九十年底展開第一次招標作業,惟受整體經濟景氣影響而流標,經臺北市政府捷運工程局及所屬之南區工程處確實檢討各項可能之改進 ... 於 www.motc.gov.tw -

#24.使用滿意度超過8成觀旅局台北捷運車廂行銷好康券 - 台南市政府

為歡迎遊客留宿台南,台南市政府觀光旅遊局於9/6推出「台南好康券」,入住台南配合活動之合法旅宿,每人每晚贈送1張好康券,迄今發行量已突破百萬張,廣受各方好評。由於有 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#25.台灣高鐵Taiwan High Speed Rail

高鐵+捷運 · 高鐵+客運/台灣好行 · 高鐵+好玩卡 · 高鐵+客輪 ... 南港, 台北, 板橋, 桃園 ... 高鐵+捷運 · 高鐵+客運/台灣好行 · 高鐵+好玩卡 · 高鐵+客輪 ... 於 www.thsrc.com.tw -

#26.台北市政府捷運工程局南區工程處東門站至忠孝新生站工程

工程規模:. 本區段標工程範圍西起與台北捷運信義線. 東門站相接,沿信義路往東至與新生南路交叉. 路口後,北轉新生南路至忠孝東路口原光華橋. 於 www.osha.gov.tw -

#27.臺北市政府捷運工程局 :: 北市公共場所AED急救網

北市公共場所AED急救網,台北通實聯制介紹影片... 最新消息; 新聞稿; 訊息公告... 110-05-27臺北市政府捷運工程局中央實驗室把關百年基業、守護民眾福祉... 捷運願景. 於 aed.iwiki.tw -

#28.北捷員工傳確診捷運局低調:擴大居家、異地辦公 - 自由時報

與台北捷運公司同棟大樓辦公室的台北市捷運工程局今日也傳出有員工確診,捷運局副局長王偉受訪時未證實也沒否認,強調捷運局員工是否確診、確診人數由 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.臺北市政府捷運工程局2019年招標案件列表 - 台灣採購公報網

臺北市政府捷運工程局 2019年(民國108年) 公開招標案件列表: 案件名稱, 決標金額. 108年度捷運(七張站、大安站、科技大樓站)開發大樓專用空調系統定期保養維護案 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#30.法規名稱: 臺北市政府捷運工程局員工差勤管理要點 - 植根法律網

法規名稱:, 臺北市政府捷運工程局員工差勤管理要點. 時間:, 中華民國103年3月21日. 歷史所有條文. 本資料僅供會員查閱,若您尚未加入會員,請加入會員。 於 www.rootlaw.com.tw -

#31.熱門文章 - HyRead ebook 臺北市政府捷運工程局圖書館

客服時間:週一~五9:00~18:30 +加入LINE好友即時聯繫客服 凌網科技股份有限公司地址:100台北市中正區重慶南路二段51號5樓(台北分公司) ... 於 dortsgov.ebook.hyread.com.tw -

#32.台北捷運工程局徵約僱工程員2名 - 1111人力銀行

台北捷運 工程局自即日起至12月17日止,公開甄選約僱工程員2名、備取4名,錄取後每月薪資享33,908元,凡具中華民國國籍、大專以上畢業之求職者,於公告 ... 於 www.1111.com.tw -

#33.臺北捷運_臺北大眾捷運股份有限公司 - 104人力銀行

臺北捷運的首要任務是提供安全、可靠、親切的運輸服務。。公司位於台北市中山區。產業別:儲配/運輸物流業。應徵臺北捷運_臺北大眾捷運股份有限公司工作,請上104 ... 於 www.104.com.tw -

#34.號 - 臺北市法規查詢系統

法規類號:, 北市15-05-2031. 名稱:, 臺北市政府捷運工程局災害防救業務執行計畫. 法規位階:, 行政規則-屬行政程序法第159條第2項第1款規定之行政 ... 於 www.laws.taipei.gov.tw -

#35.【徵才】台北市捷運局會計室急徵短期約僱課員

約僱科員(職務代理人) >徵才機關:臺北市政府捷運工程局第二區工程處 >人員區分:其他人員 >官職等:無 >職系:無 >名額:1 >性別:不拘 >工作地點:10-臺北市 >有效 ... 於 ai.ntub.edu.tw -

#36.大陸工程台灣事業處獲得台北市政府捷運工程局中區工程處 ...

擁有豐富的海內外捷運工程經驗,大陸工程台灣事業處於11月30日,獲得台北市政府捷運工程局中區工程處CJ910標的決標通知。 CJ910標屬台中捷運烏日文心 ... 於 www.continental-holdings.com -

#37.營造大缺工捷運首見無人投標 - 聯合新聞網

台北捷運 工程局副局長王偉說,北捷工程過去的確沒遇到這麼嚴重的缺工狀況,分析三大原因除了疫情致外勞進不來,主要是各地大型公共工程開工連鎖效應, ... 於 udn.com -

#38.臺北市政府捷運工程局標案檢索

臺北市政府捷運工程局最新標案2021-11-10 111年度聯合開發大樓捷運局管有公有不動產火災保險採購案金額$3636010、2021-11-09 捷運中和線景安站(捷5)開發大樓4樓空調 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#39.21:05規模5.3地震台北有感狂搖氣象局警告:未來一周恐有餘震

地牛翻身!台灣今(14日)晚間21時5分發生中型有感地震,台北明顯有感,預估震度3級以上。(圖/中央氣象局)根據中央氣象局,震央位於宜蘭縣政府東 ... 於 www.ctwant.com -

#40.臺北捷運

臺北捷運是目前臺北市內最便捷的大眾交通方式,平均3~5分鐘一班車,十分舒適又快速,在捷運站內除了不准吸煙也不可飲食,保持了捷運站的乾淨與美麗。 於 www.travel.taipei -

#41.捷運「遍地開花」 由中央統籌效率較高 - 今周刊

反觀台北市政府捷運工程局人才濟濟,早期還培養一批「捷運種子」到法國、美國受訓,目前北捷有上千名員工,對照台南捷運僅三人,簡直是有天壤之別。 於 www.businesstoday.com.tw -

#42.環團提三接台北港替代方案只要5.5年航港局:無此規畫

不過交通部航港局表示,台北港N7-N9碼頭依台北港貨櫃儲運中心BOT契約, ... 中油公司考量台北港既有港區土地使用均有規畫、LNG管線佈設及港口作業安全 ... 於 news.housefun.com.tw -

#43.北投關渡花海秘境2021/11/6起免費參觀, 賞5公頃甜美波斯菊花海!

2021關渡秘境花海_交通資訊(取自台北市政府工務局/關渡秘境花海FB) ... 今年11月花季期間不限平假日,賞花期間都有免費接駁車往返,從捷運唭哩岸發車 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#44.捷運技術《53》 - 臺北市政府出版品主題網

一、目標: 臺北市政府捷運工程局為促進大眾快捷運輸建設之研究與發展,特發行捷運技術期刊。歡迎國內外各相關領域人士踴躍投稿,俾能進一步提昇國內捷運工程技術水準 ... 於 books.taipei -

#45.【台北捷運二十年】原來捷運問題這麼多!政府擺爛了十 ... - 報橘

台北 市捷運局成立快30 年,對每天通勤的上班族來說,搭捷運已融入了每天的生活之中,而如果要說捷運有些缺失是需要改正的,你會指出那些問題呢? 於 buzzorange.com -

#46.台北捷運10年後路網曝光131站→182站信義東延段2023年底完工

捷運 木柵線於1996年3月28日完工通車,除了讓台北市升格為全台第一個有捷運行駛的都市,也開啟了國內第一條無人駕駛的中運量捷運系統;台北市政府捷運局 ... 於 www.ettoday.net -

#47.臺北市政府捷運工程局第二區工程處開會通知單

開會事由:辦理「忠義教育社福園區暨捷運共構大樓新建工程」. 施工說明會. 開會時間:中華民國109年2月16日(星期日)上午10時0分. 於 xn--djrpts8e06givc71do58f.tw -

#48.台中捷運工程部分交由台北市政府捷運工程局辦理? - 土木人

最近看電視和網路都說台中市今年10月份捷運就會動工了。 但是看到相關資訊。。好像台中市政府並沒有成立捷運工程局(像台北捷運局、高雄捷運局) 而是工程部分交由台北 ... 於 www.civilgroup.org -

#49.台北捷運遊+宜蘭公車好好玩 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

Com.tw 登入包括台北市的 TPE - Free 、新北市的台北指南雜誌: W . tawanfUn ... 台灣氣象局: www . cwb . gov . tw 台北捷運.. www . trtc . com . tw 台灣鐵路局: W ... 於 books.google.com.tw -

#50.風險式與自主式鐵路安全管理制度之實務調查與分析

4.2 台北捷運台北捷運營運初期之安全管理方式(1996 年~2000 年),主要係以承接捷運局 FMECA 及 RAMS 等相關文件,同時輔以其他鐵路系統的營運經驗,並搭配公司同仁的腦力 ... 於 books.google.com.tw -

#51.樂居:最好用的實價登錄網站

熱門推薦. 全部地區. 全部地區; 台中市; 桃園市; 新北市; 台北市; 高雄市; 台南市; 苗栗縣; 花蓮縣 ... [大園] 寶台A17,水岸綠帶首排,機場捷運A17站10分鐘,全新開案. 於 www.leju.com.tw -

#52.[實習]臺北市政府捷運工程局109年暑期實習申請開始 - 諮商與職涯

一、宗旨 臺北市政府捷運工程局為傳承臺北捷運軌道建設專業知識予青年學子,提供其認識捷運工程建設,期使實習學 生結合學術理論和實務作業,瞭解捷運工程實際運作狀況 ... 於 ccd-osa.nsysu.edu.tw -

#53.搭捷運玩台北: - 第 9 頁 - Google 圖書結果

悠遊卡可加值使用,每程享八折優悠遊卡 EASYCARD 普通 Adule 惠,亦可使用於台北縣市公車。營業時間 6 : 00 ~ 00 : 00 (頭末班車抵達各台北捷運一日票」站時間,依捷運局 ... 於 books.google.com.tw -

#54.台北捷運招考 薪水與福利待遇 - 公職王

臺北捷運通車營運超過20年,營運經驗豐富,提供員工優質工作內涵,有利薪資條件、完善的系統化教育訓練及安全的職安作業環境,期待各界優秀的人才,一起加入北捷。 於 www.public.com.tw -

#55.工程界之奇蹟 折損率最高之捷運局長 - Victor's Data Pool

當時台北捷運局定位不明,問題繁雜,主要因為賦予高度的政治外交任務,因其主管機關是交通部,T1不僅要跑立法院爭取特別預算,又因隸屬於台北市政府,必須接受市議會之監督 ... 於 msuvictor.pixnet.net -

#56.男友入住拍照!詐領檢舉獎金72萬觀傳局稽查員被起訴 - 三立新聞

台北 市政府觀傳局傅姓女稽查員,先前夥同黃姓男友檢舉違法旅館及民宿,試圖詐領檢舉獎金72萬元,後來傅女擔心東窗事發,再以親友名義撤回檢舉案, ... 於 www.setn.com -

#57.捷運信義線象山「下一站」施工進度曝光通車還要再等2年

台北捷運 信義東延段現正如火如荼的興建中,北市捷運局表示,信義東延段自2016年開工,現整體工程進度已達47.31%,施工進度預計在今年4月底, ... 於 tw.appledaily.com -

#58.談承先啟後, 捷運經驗傳承 - 中華顧問工程司

有關捷運工程興建單位與營運單位間權責. 的問題,以臺北市捷運營運維護事宜,捷運局. 與台北捷運公司合作已久,已培養雙方默契與. 解決問題機制,其營運時因已有經驗, ... 於 www.ceci.org.tw -

#59.臺北市捷運工程局及各工程處首長介紹E00019

Will:臺北市捷運工程局各首長,都是工程界的精英,各首長的養成也非一朝一夕,除能力強外,更有領導群倫的魅力,才能督導各級工程人員及廠商, ... 於 wangwill.pixnet.net -

#60.臺北捷運路網結構再進化未來改變讓你看得見 - 萬大線,和我的 ...

臺北市政府捷運局表示,當時有4萬2,548人次搭捷運嘗鮮,正式開啟大臺北的交通運輸新紀元。時至今日,日旅運量超過200萬人次的台北捷運,運量已在108年3月 ... 於 www.wandaline.com.tw -

#61.臺北捷運環狀線255億元「南北環段」工程啟動!2028年上線串接

預計2028年完工連通環狀線第一階段,屆時東環段補上,大台北將具有完整環狀捷運四通八達。 臺北捷運局表示,「環狀線南環段及北環段機電系統、自動 ... 於 www.bnext.com.tw -

#62.睠睠懷顧: 台北縣政府的那些年 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

在他卸任後,隨著鐵路地下化完工、高鐵、捷運陸續通車、一二條快速道路啟用, ... 一台北縣政府的那些年o8o 曰前大台北的捷運路線及工程規劃泰半都是台北市捷運局負責, ... 於 books.google.com.tw -

#63.新北大眾捷運股份有限公司

新北大眾捷運股份有限公司. ... 2021-09-15 淡水名物一盒就購新北捷運公司推淡水特色伴手... 2021-08-26 為通勤通學做好防疫準備淡海輕軌班距再加密; 2021-08-13 淡海 ... 於 www.ntmetro.com.tw -

#64.信義房屋: 最完整買賣房屋物件資訊、實價登錄、成交行情 ...

台北 市・全區. 按區域找屋. 按捷運找屋. 重選縣市 ... 台北市北投區關渡路. 建坪28.041廳1衛31.9年 ... 台北市信義區信義路五段. 建坪27.464房2廳42.5年. 於 www.sinyi.com.tw -

#65.2021青山王祭相關活動 - 與神同遊護台北

110年11月24日(農曆10月20)至11月26日(農曆10月22日) 活動地點: 臺北市萬華區貴陽街2段218號(艋舺青山宮)、西門捷運6號出口真善美前廣場及紅樓前廣場 於 www.religiouscarnival.com -

#66.捷運影音

捷運局 影音頻道 ... 捷運萬大-中和-樹林線(第二期工程)LG11車站及土城國小側高架橋樑設置評估調整 ... 未來城市耀動台北柯市長6周年施政成果—建設篇. 於 www.youtube.com -

#67.王偉- 台北市政府捷運工程局的主任秘書 - LinkedIn

王偉. 台北市政府捷運工程局的主任秘書. 台北市政府捷運工程局. 台灣Taipei City 臺灣省2 位聯絡人. 加入即可建立關係 · 檢舉此個人檔案. 工作經歷. 台北市政府捷運 ... 於 tw.linkedin.com -

#68.臺北大眾捷運股份有限公司

新聞稿 · 捷運搶先報 · 活動訊息 · 聯絡我們 · 票價及乘車時間 · 台北捷運Go APP下載 · 臺北小巨蛋 · 貓空纜車. 於 www.metro.taipei -

#69.台北捷運路線圖 - 工具邦

最快速的查詢台北捷運路線和票價,用滑鼠點選捷運站一次即可顯示各站票價。 於 tw.piliapp.com -

#70.台北捷運路線演進圖

環狀線西環段(新北產業園區─大坪林)通車。淡海輕軌第一階段通車。 - 整體路網-, BR文山內湖線, R ... 於 data.but.tw -

#71.臺中捷運股份有限公司-官方網站-

提供安全、可靠、舒適、便捷的捷運服務,強化大臺中都會區社會經濟發展,善盡企業公民與社會責任,實踐永續經營理想. 於 www.tmrt.com.tw -

#72.好房 House Fun 10月號/2013 (NO.6)小資買房不是夢-提早晉升有殼蝸牛

資料來源:台北市捷運工程局資料日期: 20]3/OQ 段」'路線起自三重站南端,沿三重堤防旁以高架形式過中與橋轉入地下,以潛盾隧道穿越忠孝橋後,束行穿過淡水河後進入台北市 ... 於 books.google.com.tw -

#73.台北市政府捷運工程局東區工程處 - 中華電信IVS

捷運 工程局路口影像(一般使用者或民眾請點選) · 隱私權保護 版權所有© 中華電信股份有限公司台北市信義路一段21-3號. 現場報修電話:0800-080250. 於 vrs.hinet.net -

#74.中華民國九十一年監察院糾正案彙編(二) - 第 903 頁 - Google 圖書結果

然查台北市政府及捷運公司,卻完全憑恃「二百年頻率洪水位加五十公分」之防洪高程, ... 台北巿政府捷運局辦理板南線忠孝復興站 Y 型通風井隔牆工程,因施工、監造及驗收 ... 於 books.google.com.tw -

#75.【北捷官員黑標案】驗收官員兼評審挾怨報復? 捷運局回應了

環狀線南北環段第二階段招標傳出招標弊端,以0.02分輸掉255億元採購合約的義商日立軌道,要求台北市捷運局撤銷評選結果遭拒,對此,台北市捷運局表示 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#76.臺北捷運 - 交通部觀光局

遊客也因而得以輕鬆休閒的方式飽覽捷運沿線許多風光明媚的景色。 文湖線. 臺北捷運的公共藝術 ... R03 台北101/世貿站, 台北101. R06 大安森林公園站 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#77.台北捷運東環段可行性研究通過最快112年開工 - 中央社

台北 市捷運局主秘王偉今天說,捷運東環段可行性研究獲國家發展委員會審議通過,接下來將儘速展開綜合規劃與環境影響評估相關作業,若順利, ... 於 www.cna.com.tw -

#78.台北市捷運路線圖TAIPEI MRT ROUTE MAP - 台北美侖大飯店

台北 市捷運路線圖TAIPEI MRT ROUTE MAP. 動物園. Taipei Zoo. 木柵Muzha. 萬芳社區. Wanfang Community. 萬芳醫院. Wanfang Hospital. 辛亥Xinhai. 麟光Linguang. 於 www.parktaipei.com -

#79.中華民國行政院公共工程委員會全球資訊網-台北市政府捷運 ...

台北 市政府捷運工程局就「捷運工程之營造工程保險執行方法介紹」簡報內容. 網頁功能. 列印內容; 注音符號. 「捷運工程之營造工程保險執行方法介紹」簡報. 於 www.pcc.gov.tw -

#80.台灣新北市「環狀線」經營掰了「台北捷運公司」 市長侯友宜

新北市捷運工程局舉辦環狀線「熊站長Fun暑假」活動,推出Q版熊站長打造AR互動拍照區,讓民眾拍照參加抽獎。(新北市捷運工程局提供)中央社 新北市捷 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#81.桃園捷運乘車指南 - tymetro.com.tw

乘車指南. 路網圖. 機場捷運營運路線 · 路網願景圖 · 路線說明. 車站資訊. A1 台北車站 · A2 三重站 · A3 新北產業園區站 · A4 新莊副都心站 · A5 泰山站 ... 於 www.tymetro.com.tw -

#82.110年臺北大眾捷運股份有限公司新進人員甄試簡章 - 考友社

五、台北捷運公司係屬公營事業機構,新進人員之退休、資遣及撫卹,悉依勞工退休金條例等相關法令規定及本公司規章辦理。若新進人員係屬軍公教人員退休,領有月退俸者,應據 ... 於 www.examiner.com.tw -

#83.全球在地文化探討: 通識觀天下 - 第 314 頁 - Google 圖書結果

1993年,在空間重整的目標下,為了「改善三重、新莊地區連接大台北地區之交通動線」9,台北市政府捷運局於1993年選定樂生院為捷運新莊縣之機場用地,並多次與前台灣省衛生 ... 於 books.google.com.tw -

#84.常見問答 - 高雄市政府捷運工程局

捷運 業務似乎很多,什麼事情我該詢問交通局?什麼業務我可以詢問捷運局或是捷運公司呢? 450. 依現行高雄市 ... 於 mtbu.kcg.gov.tw -

#85.台北市政府捷运工程局_百度百科

台北 市政府捷运工程局负责路线的规画及兴建,台北大众捷运股份有限公司则负责营运。 2008年11月,受托兴建台中捷运乌日文心北屯线。 V百科往期 ... 於 baike.baidu.com -

#86.台北捷運Go - Google Play 應用程式

全新「台北捷運Go」APP全新改版,無縫接軌交通資訊大平臺,介面包含桃捷、高捷、高鐵、台鐵、貓空纜車網頁及YouBike、台北好行APP下載介面等,讓您事先安排行程更 ... 於 play.google.com -

#87.台北捷運X兆基

2019年,兆基團隊深感榮幸能與台北捷運正式合作於四月榮獲【台北市捷運局所屬房產委管廠商】 代管:38座基地、1556戶(790戶商辦、766戶住宅)、1288席 ... 於 www.cc-house.com.tw -

#88.桃園市政府捷運工程局

RAILWAY CONSTRUCTION軌道建設進度 · 捷運機場線 · 捷運綠線 · 捷運棕線 · 捷運三鶯延伸八德 · 捷運綠線延伸中壢 · 桃園鐵路地下化. 於 dorts.tycg.gov.tw -

#89.天冷也不怕!台北地下街無障礙遊憩空間晴雨都好逛好玩

位處台北市交通往返要衝的台北地下街,鄰近台鐵、高鐵,串聯台北捷運、桃園機場捷運,有著便利安全的無障礙空間、免費... 於 tyenews.com -

#90.台北市政府捷運工程局東區工程處_最新消息 - 恆晨儀器股份 ...

台北 市政府捷運工程局為新北市捷運建設,環狀線。 精密及施工測量採用SOKKIA NET05AX自動辨識全站儀及電子水準儀SDL1X. 於 www.heng-chen.com.tw -

#91.交通位置 - 郵政醫院

捷運 站名, 出口. 中正紀念堂站, 出口2-勞保局. 古亭站, 出口7-國語日報. P, 停車場. 仰德大樓停車場, (台北市南昌路1段5號)--步行約10分鐘. 於 www.postal.com.tw -

#92.台北捷運-悠遊卡股份有限公司

扣款方式: 進、出站時,持卡輕觸閘門驗票機上有悠遊卡標誌的感應區,即可感應扣款。 依據台北大眾捷運股份有限公司之旅客運送章則11條規定,於台北捷運站使用悠遊卡,同站 ... 於 www.easycard.com.tw -

#93.台北車站借錢哥栽了行騙當場遭警方查獲送辦 - NOWnews今日 ...

(中央社記者黃麗芸台北16日電)有1名女網友日前發文說,遇北車借錢哥佯稱 ... 隨後,中正一分局偕同市警局捷運警察隊、警政署鐵路警察局共組專案小組 ... 於 www.nownews.com -

#94.環狀線「最威Y線」曝光!「2020最美捷運路線圖」開放載

新北環狀線第一階段開放免費試乘,北捷也更新最新的台北捷運路線圖,只見 ... 圖片來源TVBS新聞網、新北市政府捷運工程局、新北捷運局FB、台北捷運FB. 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#95.台北捷運招考-2022/111北捷招考-考試介紹 - 百官網公職

台北捷運 招考-考試介紹. 通車滿20年、累積豐富營運經驗與受國內外民眾讚譽的台北捷運,為台灣軌道運輸界的標竿,基於愛才惜才、提供優良的工作內涵、有競爭力的薪資 ... 於 byone.tkb.com.tw