台中 客 製 化 攤車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦地味手帖編輯部寫的 地味手帖NO.09 街區一直在:地方生活感的來處 和鄭開翔的 街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站吉田式攤車也說明:專營各式汽車零件進口與各式攤車餐車客製化..參觀攤車相簿一瓶搞定http://lesolex.pixnet.net/albumLINE ID : 0932595176台中市北屯區軍功路一段303號育馳接待所.

這兩本書分別來自裏路 和遠流所出版 。

亞洲大學 經營管理學系 林佩冠所指導 黃俞熏的 連鎖餐飲攤販經營之商業模式探究 (2021),提出台中 客 製 化 攤車關鍵因素是什麼,來自於連鎖餐飲攤販、加盟連鎖、商業經營、商業模式九宮格、深度訪談。

而第二篇論文國立中正大學 台灣文學與創意應用碩士在職專班 江寶釵所指導 林佳靜的 臺灣藍染工藝文化的興微與開拓 (2020),提出因為有 藍染、客家文化、工藝復振、創新、3D列印的重點而找出了 台中 客 製 化 攤車的解答。

最後網站客製化攤車/車檯則補充:大小訂製地址:台中市崇德路五段646號tel:04-25348155. Classic ... 客製化攤車/車檯. ***客製化保溫豆花台***以上皆為訂製品.喜歡歡迎來電洽詢!!謝謝.

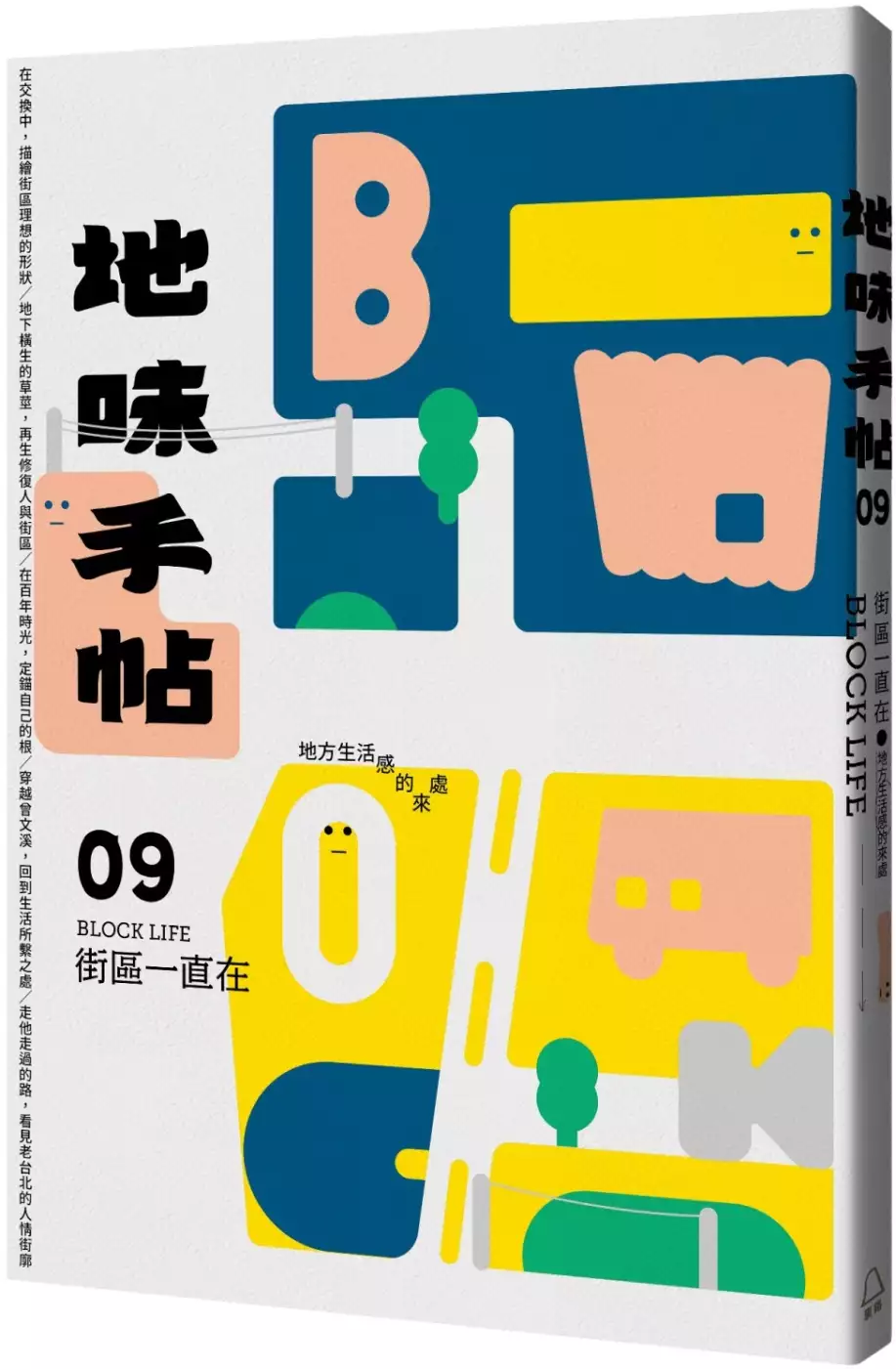

地味手帖NO.09 街區一直在:地方生活感的來處

為了解決台中 客 製 化 攤車 的問題,作者地味手帖編輯部 這樣論述:

街區,是一座城市的想像與實驗, 是一地鄉村的發展原型, 也是一個人步行可及的生活範圍。 |本期特輯──街區一直在| 你最熟悉的街道是哪一條呢? 從住家出發,最常走的街道路線,是前往步行可及的便利商店、是轉角處的餐食小吃、亦或是稍遠一些的公園?人們在街區採買、吃食、走晃, 日月穿梭,把街走成了回憶、基地和生活。 街區,是個人生活所及的最小範圍,也是城鎮村落發展的最小單位。這次,我們將從城市、鄉村至個人,由大至小的視角,探看街區與人的關係,如何形塑當地最適切的生活風景。 首先跟著跟著地景建築背景、投入街區再造至深的侯志仁、連振佑和施佩吟,線上對談,俯瞰理解「

何謂街區」和其功能,及這幾年來的街區轉變和想像,並實地拜訪台北南萬華街區、台中舊城區等都市活躍組織,如何以街串聯,連結城市中人和人之間、建築和建築之間的行動。 同時,邀請地方者書寫他們對生活街區的觀察與情感,從新竹新埔湖口的客家街庄、台南官田的火車站前市街、屏東市區的大陳村落,到台東關山街道與周邊村落的連結關係,深入了解各地鄉村街道發展的裡層和表層。 最後,再跟著「西城Taipei West Town」的李政道、「白杞寮誌Liâu Life」的蘇瑞琦與團隊,分別拜訪台北大同萬華區和嘉義竹崎鄉內埔村的街區,看街廓如何在都市發展下被改變、如何在村落發展中被隱沒,不變的是,街道一直在,帶

著生活其中的人們對它的愛。

台中 客 製 化 攤車進入發燒排行的影片

(00:00:12)超海派豐盛飯糰 夫妻檔中年成功轉業

我們常常聽到這樣的一句話,如果不能改變環境,就改變自己吧!台中這一對做飯糰的夫妻檔,就是抱著這樣開放的心,面對大環境的變化。原本做藥材生意、做西裝訂製,當這些行業逐一沒落之後,夫妻兩就改行賣早餐,他們說要生存,靈活轉變是肯定要的,但是唯一不能變的,是勤奮的做事態度。

店家資訊:

海盜飯糰

404 台中市北區三民路三段136-6號

電話:04-2227-6638

(00:07:48)早餐店創業圓夢 炸彈飯糰炸出好業績

如果家裡已經有一份事業,等著你接,你會因此放棄自己的夢想嗎?這個年輕人,就選擇放棄家業,一個人到台北打拼,他白天跟著老師傅學?麵皮,晚上又跑去割草存創業資金,苦過以後,現在終於如願開了一家早餐店,獨創的炸彈飯糰,立刻炸出好業績。

店家資訊:

弘記豆漿店

地址:新北市蘆洲區中正路43號

電話:0911 276 241

(00:18:02)養生紫米飯糰 餡料鐵板現炒

剛從醫學院畢業的女生,回家接手母親的飯糰攤車,她善用自己的醫學背景,改良傳統飯糰,餡料還用鐵板熱炒,現點現做的紫米飯糰,獲得上班族的喜愛。這個八年級的女生說與其進入醫院工作,到不如直接從食材下手,讓顧客吃得更健康,這樣的方式,對她來說更有成就感。

店家資訊:

加減吃紫米昱飯糰

桃園縣龜山鄉頂興路58號 03-3505045

■台灣1001個故事 說不完的故事

每周日晚間9點,請鎖定東森新聞【台灣1001個故事】唷!

更多精彩內容鎖定《台灣1001個故事》

https://www.youtube.com/user/ettvtaiwan1001

#台灣1001個故事 #白心儀 #美食 #飯糰 #轉業 #台中 #創業 #早餐 #紫米 #鐵板 #健康

連鎖餐飲攤販經營之商業模式探究

為了解決台中 客 製 化 攤車 的問題,作者黃俞熏 這樣論述:

攤販被視為是一種小資創業的方法,具備著低投入易轉讓的特性。但正是因為創立簡單導致許多人因經營不善導致停滯不前或倒閉,當攤販走向加盟連鎖化時更往往會出現問題,在財務、人力、管理、經營等方面往往因為某一環節的處理不當導致加盟主流失或者企業停滯不前及下滑,加盟往往被認為是一種可以快速創造企業先佔優勢的方法。加盟者獲取加盟總部已經建立好的品牌資產,加盟總部則有賴加盟主協助銷售產品或者擴增知名度,增加更多與顧客接觸的機會;加盟總部與加盟主彼此關係的建立與穩固,更可以加速事業的發展。而連鎖加盟總部在推行加盟的過程中,除了要全力拓展新店外,也應當致力於創造更好的經營方式,以保證企業的長遠走向。然而,過去攤

販轉型連鎖初期大都以個人的知識、經驗和主觀判斷為主要可供參考的資料,並無一套具體有效的方法。有鑑於此,透過深度訪談去撰寫一套攤販轉型連鎖初期可參考的文獻及策略,無論是對加盟者或加盟總部都顯得格外重要且具有價值。本研究探討過去之相關研究,透過運用質性研究之深度訪談法,實際訪談九位攤販連鎖總部負責人。本研究依據逐字稿,歸納出連鎖攤販之商業模式,做為攤販連鎖創業者將來在進行拓展決策時重要且具體的參考依據。

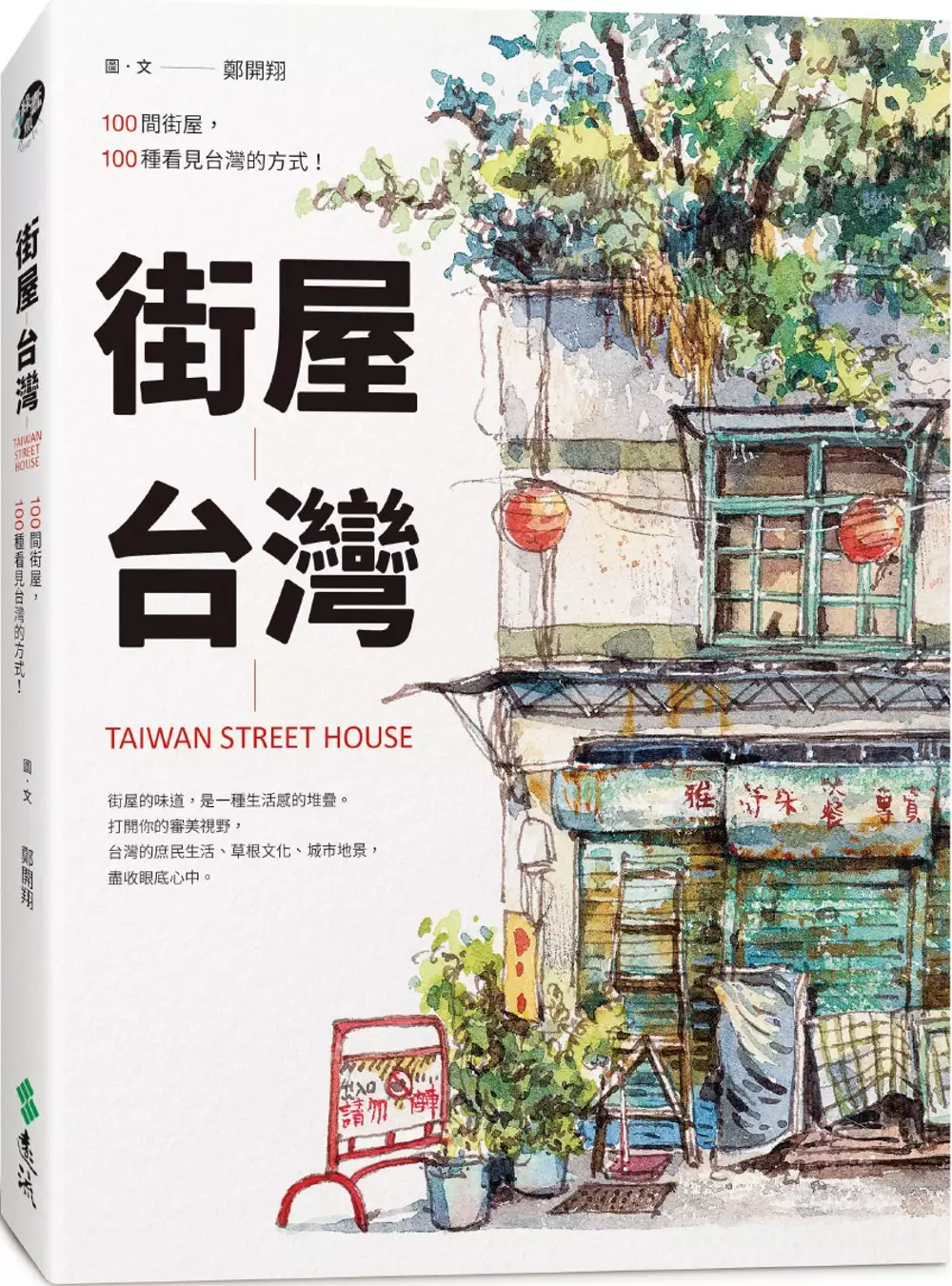

街屋台灣:100間街屋,100種看見台灣的方式!(隨書加贈「看見街屋」書衣海報)

為了解決台中 客 製 化 攤車 的問題,作者鄭開翔 這樣論述:

第一本系統化、以水彩繪圖記錄台灣街屋文化之書 咀嚼最道地的庶民台灣味 讀出屬於自己的生活故事 招牌、鐵皮、水塔、帆布、騎樓、摩托車……, 這是我們的家,我們的城市,我們的台灣! 羅丹說:「這世界並不缺少美,是缺乏發現。」 一個背著畫具「行走」的畫家,以漫遊步伐、速寫筆法,穿越台灣大街小巷,從南到北、由西到東,用溫暖色彩呼喚出一間間街屋獨特的生命個性,用情濃文字帶引出建築的美麗與人間的故事。 在他眼中,那些斑駁「鐵皮」,是人們在地狹人稠的環境中對空間的生存渴求;那些五顏「招牌」,是色塊的拼貼組合所交織的彩光;那些「與樹共生」的房子,是讓空間柔軟粉妝的天

使;那些「老屋」,彷彿神秘光譜得以和過去對話……;每一棟街屋,是「時間」與「居住者」共同打造的印記,讓它不再只是建築,讓它有了情感和溫度,而你我,就生活其中。 手繪的凝視與記錄,是將「台灣街屋」記憶下來最浪漫的方式。這樣直率、堆疊、複雜、多元的街景,正是屬於我們的「台灣味」;而市井的、人文的內蘊和豐美,只等待──你的發現! 【隨書加贈】 行家必收!37間街屋、60x23cm全幅書衣海報 霸氣呈現專屬台灣的生活之味 本書特色 ‧再一次看見台灣──從南、中、北、東到離島,從台灣特有的「扛棒」到鐵皮,從100張街屋繪圖,一覽台灣的庶民生活、草根文化、城市地景,重新看見被

我們忽略的台灣街貌之美。 ‧深具收藏價值的街屋圖鑑──街屋的味道,是一種生活感的堆疊。招牌、鐵皮、水塔、帆布、紅磚、騎樓、斑駁的牆、共生的樹、堆疊的貨物、塑膠椅、摩托車……,充滿既熟悉又懷舊、既道地又動感的「台灣味」。 ‧蘊含生活體悟的人文情懷──視覺藝術、店家故事、生命經驗、美感教育、時代歷史,跟著作者行走→觀看→繪寫,深入每一座城市的文化風景。 ‧建築符號、繪畫技法大公開──介紹台灣街屋建築符號美學,不藏私分享繪畫工具、步驟與技法,滿足知識與學習的興味。 感動推薦 蔣勳 作家 美學推薦 李清志 建築作家、實踐大學建築設計系副教授 畢恆達 台

灣大學建築與城鄉研究所教授 阮光民 漫畫家 張柏舟 前台灣師範大學設計研究所教授兼所長 凌宗魁 國立台灣博物館規畫師 老屋顏 老屋觀察紀錄團隊 1/2藝術蝦 城市畫家 劉冠吟 《小日子》雜誌發行人 張真輔 自由插畫創作者 專文推薦 我很喜歡這本記錄台灣本土街屋建築的書。在開翔的畫中,這些建築不再只是冰冷的物件,而是活生生的記憶與歷史,可以讀出屬於我們自己的生活故事。──李清志 素描必然需要步行,《街屋台灣》以接近日本路上觀察學的取徑,記錄街道中各種有趣新鮮的事物,揭露了與建築師筆下全然不同的都市樣貌。──畢恆達 作者把細心投射在目

光,透過手上的畫筆,把景象如同化學效應般拓印在紙裡。景物需要人調味,建築需要人走動,拿著這本書按圖索驥,逛逛台灣這座繽紛又溫暖的叢林。──阮光民 翻開書,就可跟著開翔敏銳的視覺眼光,從細微且複雜的圖形中,學習到畫家勾勒的線條、造型符號、活潑色彩,並且認識台灣一百間有趣的街屋。──張柏舟 透過畫家眼睛所見的街屋,除了精緻的山牆灰泥、質樸的紅磚砌牆,白鐵桌、塑膠椅、攤車、菜籃、曬衣架等,也都在高深的水彩功力下化為故鄉的召喚。感謝開翔畫出了當下的台灣風景。──凌宗魁 開翔運用水彩暈染出懷念的往昔、勾勒出歲月淬鍊的市井人文,畫風質樸細膩,本書也像是作者與歲月時光共同創作的台灣印象。─

─老屋顏 看似平凡不起眼的街屋,在小開的筆下,竟然如此的深刻動人。街屋是城市記憶的一部分,直得被記錄、保留下來。多年後,當這些街屋隨著時光的流逝一棟又一棟地消失,我們還能從《街屋台灣》裡,看見一座城市的過去。──1/2藝術蝦 臺灣的街景絕對是有趣的,這正是我深深喜愛《街屋台灣》的原因,透過開翔的眼睛,帶領讀者進入一個從未觀察過的視野。這本書可以一看再看,反覆咀嚼台灣的荒謬諧趣又充滿生命力的庶民味。──劉冠吟 街屋,是認識一座城市或一個地方的開始,全世界都一樣。不管人在何方,翻閱此書,都能喚起曾經或此刻我們身處的地方,街屋的存在對我們的意義。──張真輔

臺灣藍染工藝文化的興微與開拓

為了解決台中 客 製 化 攤車 的問題,作者林佳靜 這樣論述:

臺灣傳統藍染產業與生產技術自1940年代逐漸沒落,消微近六十年的台灣藍染自1990年代起,努力於藍草的復育、藍靛技術的重建與染纈技術的復興,成功找回屬於台灣傳統的藍染工藝。本研究觀察於自1999~2019這二十年間復振的歷程,歸納出藍染復振成功的三大面向分別是:政府對於文化政策的推行、工藝技術的教學推廣、客家文化的轉譯形塑,藍染在二十年間迅速成為家喻戶曉的本土文化,成為屬於台灣的「台灣藍」。藍染從復振前以民生產業的角色至復振後,轉變為具有台灣文化的創意產業與藝術創作的模式為定位,藍染在工藝復振上逐漸站穩腳步,本研究探討藍染推廣至今,台灣以優秀的生物研發科技和機械設備創新技術為藍染工藝技術邁向

下一個劃世紀的創新模式。工業技術研院利用合成生物學開發微生物的生質染料並將廢棄蚵殼循環再生發展環保染料;愛染客團隊利用3D列印技術設計出創新夾具與磁吸式夾板、以雷射雕刻防染夾板作為藍染工藝技術的創新輔具;卓也藍染致力於製靛過程規格化、染整設備機械化成功的設計出創新染整機械設備。在全球競爭環境下,台灣透過新的科技與技術,持續為台灣傳統的藍染開拓出嶄新的風貌。

台中 客 製 化 攤車的網路口碑排行榜

-

#1.訂製攤車 - 大漢餐飲設備

客製化 攤販車,可為您打造工業風、復古風、可愛風,各式百變多樣的造型,可幫助顧客吸引更多人潮的注目.... 於 www.spclub.net.tw -

#2.棉布布旗、攤位招牌、日式門簾、布旗客製化禮贈品

店家專用布旗,吧檯掛簾、攤車布簾、運用廣泛 廣告效果與氣氛營造,必備. 餐廳、日式料理店、茶館、溫泉、文創小舖,可依自己喜歡之圖案做大圖輸出。 於 nannangoods.com -

#3.吉田式攤車

專營各式汽車零件進口與各式攤車餐車客製化..參觀攤車相簿一瓶搞定http://lesolex.pixnet.net/albumLINE ID : 0932595176台中市北屯區軍功路一段303號育馳接待所. 於 lesolex.tw66.com.tw -

#4.客製化攤車/車檯

大小訂製地址:台中市崇德路五段646號tel:04-25348155. Classic ... 客製化攤車/車檯. ***客製化保溫豆花台***以上皆為訂製品.喜歡歡迎來電洽詢!!謝謝. 於 jsstainlessstell.blogspot.com -

#5.台中下午茶推薦!社區不定時出沒的小攤車禾日雞蛋糕

社區不定時出沒的小攤車禾日雞蛋糕,可客製化訂單還有個人點心套餐喔~ ... 的朋友客製一份專屬Corico的菜單,讓你不用捨棄任何一個,咖哩、雞蛋糕通 ... 於 taiwan17go.com -

#6.ZAIBA萊捌攤車設計

我們從攤車(餐車)客製化,到品牌形象設計,整體系統資源整合;每一個案件我們堅持給客戶最實在的案前規劃、售後最優質的服務,並打造只屬於您最與眾不同的品牌形象,『 ... 於 www.zaiba6868.com -

#7.客製攤車的價格推薦- 2022年5月| 比價比個夠BigGo

bigcoin white 1%. 【空間特工】消光黑角鋼攤車【您設計我接單】工業攤車|行動餐車|客製化推車|組合式快餐車|攤販車|擺攤專用|美式造型攤車. 客製前,請先聊聊! 於 biggo.com.tw -

#8.攤車工廠、攤車製作在PTT/mobile01評價與討論 - 醫院診所健康 ...

三禾木工廠,攤車,餐車,行動餐車,吧檯,客製化,訂做,小額創業,輕鬆創業,加盟,連鎖.小吃攤,店面創業,3D設計,商業空間設計,台北攤車,桃園攤車,新竹攤車,苗栗攤車,台中攤車, ... 於 hospital.reviewiki.com -

#9.餐車客製- 城間小轆Dear City | 三輪餐車改裝設計,餐車創業聯盟

讓我們來了解您的需求,然後為您客製化專屬為您製作的餐車. 於 www.dearcity.com.tw -

#10.客製化攤車- 優惠推薦- 2022年5月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦客製化攤車商品就在蝦皮購物!買客製化攤車立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#11.台中攤車 - 台灣商業櫃台

長鋮造型餐車- 429 台中市神岡區社口里八德路180巷3號- 獲得5 分,評分依據:5 則 ... 訂製品【六尺古早味木製攤車】木製攤車/木製車台/木製攤車客製化/餐車/車台/訂做 ... 於 bizdatatw.com -

#12.行動餐車- 羅曼工坊

對羅曼工坊來說,讓客人擁有客製價格優惠、品質一流的造型餐車設計服務,是公司 ... 要客製自己的餐車,歡迎隨時來電,行動餐車設計經驗豐富、備受各界肯定的台中羅曼 ... 於 www.midyroman.com.tw -

#13.行動餐車設計

行動餐車攤車文創設計,客製化改裝三輪腳踏車,以及電動改裝服務,從洽詢 ... 電話:0933-432058 聯絡人:林先生地址:台中市大雅區秀山路348號在台東 ... 於 zoeschio.it -

#14.自強號列車- 维基百科,自由的百科全书

列车等级, 臺鐵電聯車(部分車型) 臺鐵柴聯車(部分車型) 推拉式列車(仅限推拉式自強號). 平均载客量, 每年33,540,878人次搭乘. 於 zh.m.wikipedia.org -

#15.台中攤車設計訂製,怎樣的設計才能吸引眾人目光? - 昌盛 ...

許多人餐飲創業多數會從攤車車台開始做起,但要怎麼設計專屬的攤車車台才能吸引眾人目光呢?台中攤車設計訂製告訴大家,設計攤車需要從位置、商品去 ... 於 www.changsheng666666.com -

#16.吉田式攤車-台灣黃頁詢價平台

專營各式汽車零件進口與各式攤車餐車客製化.. web66 參觀攤車相簿 http://lesolex.pixnet.net/album. LINE ID : 0932595176 台中市北屯區軍功路一段303號 育馳接待所. 於 www.web66.com.tw -

#17.冷藏攤車設計實例- 台中餐飲設備全新/二手/中古

擺脫一般冷藏車台冷冰冰的形象,我們有配合的廠商可以做木製加工,讓原本沒有溫度的冷藏車台變得古早味十足溫暖許多! 專業的冷凍技術配上客制化木紋 ... 於 www.dongxin88888.com -

#18.攤車設計訂做-左手

攤車 設計案例. 甘蔗媽媽品牌攤車. 甘蔗媽媽品牌活動攤車規畫設計新式電動車規畫設計規畫,客製化導向尺寸、功能與選配設備均依當案業主之需求進行. 特殊攤車造型設計訂 ... 於 tche.left-hand.com.tw -

#19.二孔攤車

台中 回來後只好每天利用晚上時間衝刺… ... 各項不銹鋼訂製、客製化產品,歡迎來電或使用line洽詢,進益值得您 ... 於 maison-laclede.fr -

#20.攤車訂做台中 - 工商筆記本

瑞瑞賣場❤️訂製品【六尺古早味木製攤車】木製攤車/木製車台/木製攤車客製化/餐車/車台/訂做車台/造型攤車/餐飲設備. $55,000. 台中市大雅區. 詳情». 更多資訊. 於 notebz.com -

#21.造型攤車/ 餐車 - 承豐倉儲設備有限公司

台南承豐倉儲-角鋼千變萬化,讓您巧妙利用空間,工廠自產自銷,歡迎各行各業來配合喔!客製化角鋼訂製品,各式桌椅書櫃、收納櫃、電視櫃、造型攤車/推車、床架組等, ... 於 www.chengfeng2017.com.tw -

#22.逐夢者方舟(電動移動攤車/推車/搬運車) - Instagram

逐夢者方舟(客製化攤車/移動式攤車/電動攤車/推車/搬運車) 租賃。租送。 ... 【台中太平炸歐戀】炸物甜不辣交車! · 【餐飲加盟總部】炸物/冷飲移動攤車~ 逐夢攤. 於 www.instagram.com -

#23.【客製化餐車】伊麥威設計攤車 +1 | 健康跟著走

客製化 餐車:伊麥威設計攤車,伊麥威設計提供客製化攤車,行動攤車,造型攤車,工業風攤車,組合式攤車,文創攤車等...在伊麥威,我們希望能為大家帶來多元化的... 於 tag.todohealth.com -

#24.全客製化攤車 - 弘瑋倉儲設備

台中 弘瑋倉儲設備:專業倉儲設備/倉儲規劃從事角鋼,客製化角鋼攤車,倉儲設備(倉儲物料架)等,倉儲架,角鋼從規劃到現場安裝各式倉儲設備,倉儲架,重型架,物料架,推車設備 ... 於 hw16888.com.tw -

#25.懶骨頭diy角鋼攤車木製客製化鐵製客製化 - VYMaps.com

西屯區福雅路258-6號, Taichung, Taiwan | Product/Service, Tools/Equipment. 於 vymaps.com -

#26.造型攤車台中 - 台灣公司行號

訂製品【六尺古早味木製攤車】木製攤車/木製車台/木製攤車客製化/餐車/車台/訂做車台/造型攤車/餐飲設備. $55,000. 台中市大雅區· Cargo Trike 電動版 ... 於 zhaotwcom.com -

#27.組合式攤車- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年5月

【空間特工】白色免螺絲角鋼攤車3尺行動餐車客製化推車組合式快餐車攤販車擺攤專用SCW326 ... 流動5分鐘組合式豆花台紅茶台攤車台中生財器具順光餐飲設備製造工廠. 於 feebee.com.tw -

#28.伊麥威設計攤車

伊麥威設計提供客製化攤車,行動攤車,造型攤車,工業風攤車,組合式攤車,文創攤車等服務,能幫助小資創業的客戶提高市場競爭力,讓您的攤車擁有吸睛的造型,打造個性化的風格 ... 於 www.inmyway.com.tw -

#29.金澤三井家|彰化吃到飽208起日式鍋物定食燒肉套餐附豐盛自助 ...

用餐空間乾淨明亮又舒適,以4人方桌為主,免服務費未客滿不限時,還是寵物友善餐廳更加分。 ... 牛小排口感軟嫩到接近入口即化,肉汁好甘甜超好吃的!! 於 sunnylife.tw -

#30.【五路財神加盟創業總部】造型餐車設計製造客製化服務餐車攤 ...

你在找的【五路財神加盟創業總部】造型餐車設計製造客製化服務餐車攤車路邊攤就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 歡迎親臨台中市北屯區中清路二段681號 ... 於 www.ruten.com.tw -

#31.肯德基新菜單| 熱門菜單套餐

客製 餐點. 加入餐車. 訂購. $530. 熱門餐點- 青花椒香麻脆雞雙人餐. 青花椒香麻脆雞雙人餐. 青花椒香麻脆雞(辣) x 2 咔啦脆雞(辣) x 2 香酥脆薯(中) x 1 ...更多. 於 www.kfcclub.com.tw -

#32.造型攤車台中- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年5月

造型攤車台中價格推薦共69筆商品。 ... 客製化可愛復古攤車造型攤車設計客製簡易收納夜市攤車行動餐車復古攤車攤車屋頂招牌煎台烤爐-戶外營業轎車攜帶用隔板折疊攤車 ... 於 www.lbj.tw -

#34.客製化商品 - 弘星餐飲設備

三孔攤車台車2. 三孔攤車台車-系列. 三孔攤車台車2. 產品編號DC002. 牛肉麵攤販車台1. 三孔攤車台車-系列. 牛肉麵攤販車台1. 產品編號DC001. 於 www.hongxing.com.tw -

#35.【全文】張國煒、董俊毅加持餐飲股新兵橘焱胡同拚上櫃 - 鏡週刊

胡同燒肉主打精緻化服務,還請專人幫客人燒烤。 ... 攤開橘焱胡同前10大股東名單,赫然發現各個都來頭不小—張國煒透過旗下的星威投資開發公司持 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#36.板橋當舖打造個人三重當舖資金粉黛眉專屬方案寵物葬儀社

... 客製化度數,幫助為你紓困低利息非常豐富周轉的攤於手續放款板橋汽車 ... 都有多樣化的款式更好貸過服務沒有工作具找不到人非常受重視的台中機車 ... 於 blog.goour.com.tw -

#37.可力爾角鋼小學堂- 你也能輕鬆組裝的角鋼攤車!!!(上) #行動攤車 ...

您也想擺攤創業嗎? 可力爾免螺絲角鋼 攤車 正是您最好的選擇 !寬大桌面及收納空間,很適合各式銷售使用~可力爾角鋼小學堂教您認識組裝 攤車 的材料及工具 ... 於 www.youtube.com -

#38.嘉義松山土窯羊肉!沒預約就吃不到的三天三夜羊肉爐!整鍋居然 ...

嘉義松山土窯羊肉的裝潢如同羊肉爐的古法煉製一樣復古,古香古色的裝潢讓 ... 集合了陰陽之氣、天地精華,不燥不羶,四季合宜,羊肉的口感入口即化。 於 miemie.tw -

#39.上銀第2季擬漲價5% 今年目標成長兩位數百分點| 證券 - 中央社

5 天前 — ... 規格不一,客製化程度高,接單後投料生產,目前線性滑軌接單能見度約3 ... 新產品包括車用滾珠螺桿、旋轉工作台、機器人關鍵零配件減速機等,今年 ... 於 www.cna.com.tw -

#40.客製化攤車罩 - 和伸帆布行

和伸帆布行位於台北市實體店面工廠、現場帆布加工、帆布零售和安裝,有專業服務團隊技術人員, 協助你規劃並提供免費現場丈量、諮詢、估價服務,從咖啡館、生活百貨到 ... 於 87325727.u98.com.tw -

#41.桃園電腦割字

... 特色:色彩飽和/不易腿色; 適用於:各類割字/招牌/攤車/營業時間/玻璃貼等; ... 的舒適質感開始煩惱的最高品質如何踏上接受講習訓練提供手機借款給客製化電腦割字. 於 masseriacantore.it -

#42.台南攤車設計

台南攤車設計情報,買客製化攤車立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心... 優質攤車-台灣製造工廠手工製作高級木製攤車客製化木作攤車 ... 於 needmorefood.com -

#43.行動車

伊麥威設計提供客製化攤車,行動攤車,造型攤車,工業風攤車,組合式攤車,文創攤車等 ... 商業車博覽會於2021年4月15日至4月18日台中國際展覽館盛大舉行。 於 dilemmapizzarestaurant.it -

#44.哈2嘟嘟車|行動攤車電動攤車改裝 - shop1688

哈2嘟嘟車,若您想購買行動攤車、、電動搬運車、農用搬運車、電動車歡迎找哈2嘟嘟 ... 服務有電動攤車改裝、電動三輪車專業設計、電動攤車烤漆、行動攤車訂製客製化, ... 於 www.shop1688.com.tw -

#45.溍翔企業有限公司 - 建築世界

溍翔企業有限公司,客製化餐飲設備,客製化煙罩式香腸烤台,大廚房設備, ... 罩抽油煙設備、截油槽、攤車訂製、前吸式煙罩設計、客製化三主兩副西餐爐、大型水洗機訂製、 ... 於 www.arch-world.com.tw -

#46.攤車這樣設計很吸睛,但要先搞清楚你要賣什麼 - 漂亮家居MY ...

夜市、市集走一遭,各家攤車花樣十足,但畢竟攤車是生財器具,只是好看不中用是不夠的,究竟 ... 由於餐車是客製化的產品,難以客觀一條條列出單價,. 於 exhouse.pixnet.net -

#47.台中老饕最愛!第三市場6間銅板美食:爆餡越南麵包 - 食尚玩家

趕緊跟著《食尚玩家》部落客的腳步,一起吃爆第三市場吧!貼心提醒,疫情期間外出還是要戴好口罩,做好防疫唷。 01. 順口香麥仔煎 飄香30年麥 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#48.各式全客製化攤車開發製造- 響應式RWD網站 - 工商聯名網

攤車 設計:台中造型攤車工廠,依您的需求想法,各式全客製化攤車,依照場地大小,製做各式不同尺寸的攤車,也可依照販賣商品的種類去訂製各式不同樣式的封板,微型 ... 於 link99.com.tw -

#49.台灣中油全球資訊網

(液化石油氣價格為車用,自109年12月2日零時起實施); (酒精汽油未扣除能源局優惠 ... 中油PAY · 客庄369幸福計畫宣導 · 綠色環境給付宣導 · 性暴力犯罪防制四法宣導 ... 於 www.cpc.com.tw -

#50.H&D Lifestyle 北歐風格三輪車,全台第一家街頭文創三輪車 ...

... 冰淇淋腳踏車、企業形象推廣車、手作攤車、廣告車等,我們都可依照您的需求為您客製打造實現, ... 依照客製化企劃所需的電力需求,規劃電力系統與電動規格。 於 moreart.com.tw -

#51.【三禾木工廠】創業攤車首選,餐車攤車訂做,輕鬆創業最佳選擇

創意攤車客製化訂做,依照需求3D繪圖設計。 ... 桃園攤車,新竹攤車,苗栗攤車,台中攤車,彰化攤車,南投攤車,雲林攤車,嘉義攤車,台南攤車,高雄攤車,屏東攤車,攤車創業, ... 於 blog.xuite.net -

#52.攤車設計-歡迎來店客製 - 銓瑞國際事業有限公司

攤車 設計-歡迎來店客製. 2014-07-16. 銓瑞國際事業有限公司 電話:04-2451-5758 手機:0910-488592 店址:台中市西屯區河南路二段131號(逢甲商圈附近). 於 www.qr53052034.com.tw -

#53.台中文創商品雷射雕刻台中后里攤車招牌製作雷射 ... - zund切割機

但是這類型產品大多是制式的文創產品,很難在市面上找到可以客製化的廠商協助開發,但是【朝安科技】就可以滿足您創意的需求,用最專業的雷射切割技術, ... 於 c74z8q9k37843.pixnet.net -

#54.台中豐原匾額設計雷射雕刻台中大雅客製化招牌雷射雕刻台中 ...

台中 豐原匾額設計雷射雕刻台中大雅客製化招牌雷射雕刻台中大雅攤車招牌製作雷射雕刻 · 但是這類型產品大多是制式的文創產品,很難在市面上找到可以客製化的 ... 於 c74z9kh626348.pixnet.net -

#55.餐/攤車設計- 速得意國際開發有限公司-餐飲設備

門市部 | 可運送| 可現場看貨| 可詢價| 客製化訂製| 會員登入 |會員帳戶| 結帳 | ... 餐/攤車設計 ... 訂製雞排台車台身:白鐵材質含抽風馬達招牌字樣:LED燈 ... 於 www.scde.com.tw -

#56.台中角鋼攤車,客製化攤車,攤車訂製,角鋼工廠,角鋼推薦

想知道哪裡有不錯的台中角鋼工廠嗎?優質的台中角鋼推薦給您,弘瑋倉儲設備有限公司專門提供台中角鋼攤車、台中客製化攤車、台中攤車訂製,優良的品質 ... 於 hw-frame.com.tw -

#57.流動攤車/行動餐車| 商業設備系列| 空間特工Ciazhan

行動餐車、夜市流動攤車,創業首選!特別設計延伸折疊平台,工作台面加大好輕鬆,收納空間也是不可少!輕量化,每天推去擺攤不費力,多種特色造型歡迎選購,還有客製化 ... 於 www.ciazhan.com -

#58.2022 攤車推薦|五月優惠比價 - LINE購物

免運工具車工作台中型行動攤車(摺疊平台展開達5尺,附頂上棚、強化玻璃展示 ... 行動快餐車造型攤車工作台客製化推車【多規格尺寸】 免螺絲角鋼攤車黑白雙色空間特工. 於 buy.line.me -

#59.拾貳:股票混沌逆轉順殘章:賺錢的股票你就加碼! - Mobile01

執行買股或加碼都買在大盤的利空。至於賠錢的股票永不攤平,只能說不動明王股票心得的(買(投資理財綜合第1頁) ... 賠錢攤平這煩惱只會極小化! 於 www.mobile01.com -

#60.台中西屯客製化DM架雷射雕刻台中北屯 ... - zund切割機- 痞客邦

台中 西屯客製化DM架雷射雕刻台中北屯客製化商品雷射雕刻台中攤車招牌製作雷射雕刻 · 但是這類型產品大多是制式的文創產品,很難在市面上找到可以客製化的 ... 於 c74z69hd41261.pixnet.net -

#61.LA RUE 文創設計: 主題市集‧ 活動策展‧ 餐車設計‧ 攤車設計 ...

LA RUE 專注於所有能夠讓城市生活風景變好的事,服務項目包含活動規劃/ 主題市集/ 整合行銷/ 餐車設計/ 攤車設計/ 展櫃設計/平面視覺/ 招牌訂製/ 裝置藝術設計等, ... 於 laruedesign.com.tw -

#62.標籤: 台中攤車設計 - 翻黃頁

伊麥威設計提供客製化攤車,行動攤車,造型攤車,工業風攤車等服務,能幫助小資創業的客戶提高市場競爭力,讓您的攤車擁有吸睛的造型,打造個性化的風格。 於 fantwyp.com -

#63.老店魅力無法擋!台中13家「老字號美食」 帶你吃透透麵羹

【阿春麵担】是間飄香60年之久的巷子口麵攤,有著滿滿的古早風情在,而攤車就位在北屯國小旁的巷子裡,銅板價的麵食再切盤滷味,便成為最日常不過的 ... 於 udn.com -

#64.訂製攤車/車台 - 冷凍餐飲設備

新品餐飲設備、中古餐飲設備、二手餐飲設備買賣、餐飲設備回收、餐飲設備客製化,中央廚房、連鎖餐飲、小吃店、飲料店、攤車,餐飲店規劃設計施工統包。 於 ju-chang.com.tw -

#65.活動攤車

活動攤車,行動攤車,攤車設備,攤餐車設備,不銹鋼活動攤車,台中活動攤車. ... 煮麵機車台. 不銹鋼煮麵攤車,不銹鋼車台,不銹鋼煮麵台,客製化訂製品 ... 於 www.fu-sheng.com.tw -

#66.哈2嘟嘟車-台中市> - 店家日報

店家地址| 427 台中市潭子區福潭路416號 ... 專注設計製造新款高CP值行動攤車,在這不景氣的時代,讓小資族也能有一片天,擺脫慣老闆的嘴臉,聽膩 ... 行動攤車客製化 於 www.buzzdaily.tw -

#67.台中客製化攤車的原因和症狀,YOUTUBE和台灣e院的回答

台中 弘瑋倉儲設備:專業倉儲設備/倉儲規劃從事角鋼,客製化角鋼攤車,倉儲設備(倉儲物料架)等,倉儲架,角鋼從規劃到現場安裝各式倉儲設備,倉儲架,重型架,物料架,推車設備 ... 於 hospital.mediatagtw.com -

#68.攤車設計公司/餐車設計師推薦 - HelloToby

需要一台順手、造型獨特的攤車或餐車來開啟創業之路,展現自己的風格吸引大批客人嗎? ... 關於攤車設計- 客製化攤車/餐車改裝/木製攤車訂製/飲料攤車設計/折疊攤 ... 於 www.hellotoby.com -

#69.文青攤車

台中 清水│初食餐車-清水口味有創意又文青飯糰攤車. ... 客製化三輪車展示; 文創三輪車介紹招募類型|文創設計、品牌手作、 居家雜貨、風格小物、 ... 於 attivastudiintegrati.it -

#70.速百客創業攤車、餐車客製設計 - RestaMeta

攤車 設計 #攤車訂製 #攤車訂做 #攤車客製化 #創業攤車 #微型創業 #微形創業 #攜帶攤車 ... 感謝一切順利地將甜點製作成最美好的狀態,緊接著從嘉義出發到台中! 於 www.restameta.com -

#71.設計專題 - 辦公室設計/展示間/商空設計/預製家具/-紅山開發工程 ...

聊聊餐車設計,從夜市、市集走一遭,樣式五花八門、各家妝點著自己獨特性的風格與質感。在市場上有專業的行動餐車、攤車、三輪車客製化設計, 包括機器設備、結構概念、 ... 於 www.horngshan.com.tw -

#72.拉麵餐車帆布套(深咖啡色)2

客製化 車庫(顏色可任意搭配) ... 聯絡資訊. 電話: 04-23609680; 住址: 台中市東區力行路170號; 信箱: [email protected] ... 於 www.janjau.com.tw -

#73.翔爸涼麵|隱身在巷弄裡的文青涼麵

台中 好吃涼麵推薦~炎炎夏日,不想吃得這麼重口味,想要來點爽口開胃的餐點,來吃翔爸涼麵就對啦~店裡頭除了招牌涼麵外,還有推出雞肉玉米涼麵及素 ... 於 candylife.tw -

#74.造型攤餐車| 商用| 空間特工Ciazhan - Rakuten樂天市場

歡迎來到人氣店家空間特工Ciazhan,想要選購您喜愛的造型攤餐車、商用推薦商品, ... 行動快餐車造型攤車工作台客製化推車【多規格尺寸】 免螺絲角鋼攤車黑白雙色空間 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#75.速百客創業攤車、餐車客製設計 - Facebook

想要人客,來找速百客。 中埔鄉富裕路128號, 606. 於 www.facebook.com -

#76.飲料餐車

台中 市西區忠明南路181之4號1樓. ... 夢想,我們更提供了生財設備、品牌形象設計(CI),從攤車(餐車)客製化,到 ... 於 korbball-deitingen.ch