台中白色沙灘的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林文錦寫的 掌鏡人生:金馬獎攝影師林文錦自傳,見證1950-1980年代台灣電影發展史 和威霸.克雷根-里德的 跑過荒野:奔跑如何讓我們成為人都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台中景點- 大安濱海樂園,細緻的沙灘,遼闊的海景也說明:睽違多年~ 終於大安濱海樂園開放囉~~ 細緻的沙灘,遼闊的海景 還有可以遮陽光的地方乘坐 玩沙、踏浪、戲水~ 舒服~ 療癒 寵物友善最少牽繩 感謝海龍蛙 ...

這兩本書分別來自時報出版 和向日葵傳媒有限公司所出版 。

國立政治大學 國文教學碩士在職專班 陳芳明所指導 蘇婉如的 流亡與回歸:論李黎和洪素麗的家族書寫 (2018),提出台中白色沙灘關鍵因素是什麼,來自於李黎、洪素麗、家族書寫、女性意識。

而第二篇論文國立屏東大學 生態休閒教育教學碩士學位學程 陳新豐所指導 陳俊強的 林園紅樹林人工濕地生態休閒資源之探究 (2014),提出因為有 濕地、人工濕地、紅樹林、生態休閒的重點而找出了 台中白色沙灘的解答。

最後網站【澎湖景點】隘門沙灘| 湖西 白色貝殼沙灘、各種水上活動則補充:位於馬公機場附近的隘門沙灘, 由珊瑚與貝殼碎屑、孔蟲遺骸等組成, 其中以星狀的有孔蟲最令遊客驚艷, 你們看~小編隨手撈起的沙子都超美的吧!

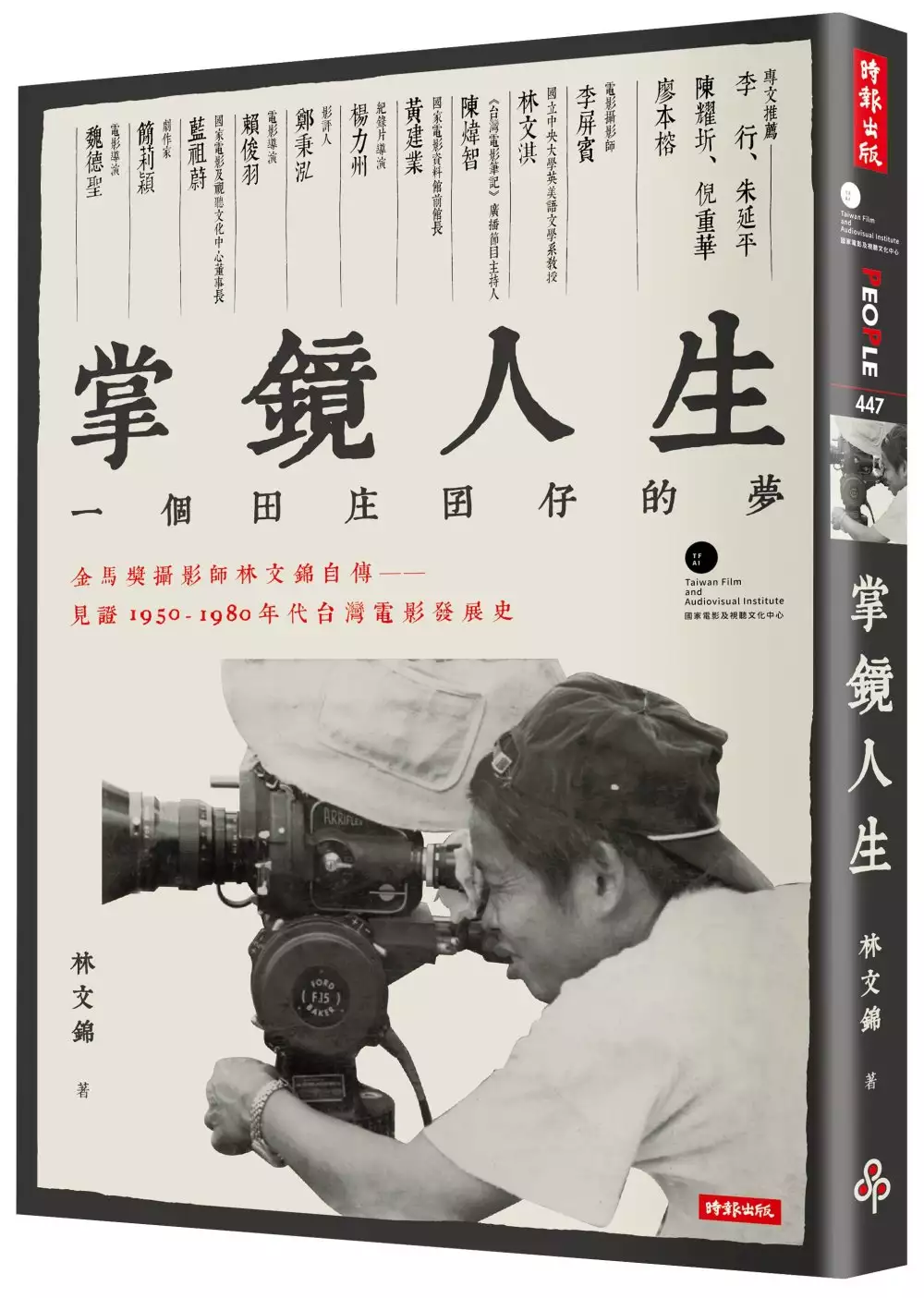

掌鏡人生:金馬獎攝影師林文錦自傳,見證1950-1980年代台灣電影發展史

為了解決台中白色沙灘 的問題,作者林文錦 這樣論述:

一個田庄囝仔的夢 金馬獎攝影師林文錦自傳 見證1950-1980年代台灣電影發展史 金馬獎電影攝影師林文錦,為戰後台灣第一代電影從業人員,於一九五○年進入中影的前身──農業教育電影公司──擔任練習生,從錄音及攝影助理開始歷練,在台語片熱潮中抓住機會成為中影公司攝影師,曾擔任影視組組長、技術組組長及研究員,一九九八年退休。 本書以回憶錄的形式,歷歷描繪了五○至八○年代台灣電影發展的軌跡,從早期的反共電影、台語片熱潮、健康寫實,再到風靡全台的瓊瑤電影、愛國巨片等等,一生參與近兩百部電影,曾與李嘉、張曾澤、丁善璽、陳耀圻、劉立立、蔡揚名、朱延平等知名導演合作,並以《我女若蘭

》榮獲金馬獎及亞太影展最佳攝影殊榮,中影的《英烈千秋》、《八百壯士》、《辛亥雙十》等戰爭巨作均由他掌鏡。 自傳式的筆法,豐富的影像敘述,一一還原了經典作品的拍攝梗概,處處有眉角;更有林青霞、林鳳嬌、秦祥林、秦漢等知名影星拍片現場的幕後花絮;也藉由本書,詳述了台灣電影拍攝沖印技術的進化過程、各行各業在片場裡穿梭的人生百態;在這風起雲湧的拍攝熱潮當中,生氣蓬勃的產業樣貌。 林文錦的掌鏡人生,與新電影之前的台灣電影史密不可分。戲裡戲外,同樣精彩。 名人推薦 *推薦序* 李 行、陳耀圻、倪重華、朱延平、廖本榕 *推薦* 李屏賓 電影攝影師 林文淇 國

立中央大學英美語文學系教授 陳煒智 《台灣電影筆記》廣播節目主持人 黃建業 國家電影資料館前館長 楊力州 紀錄片導演 鄭秉泓 影評人 賴俊羽 電影導演 藍祖蔚 國家電影及視聽文化中心董事長 簡莉穎 劇作家 魏德聖 電影導演

台中白色沙灘進入發燒排行的影片

#art #inkart #painting

2019年的創作主軸仍是延續去年的奇石乾坤系列風格精進,並朝「二元對立」的美學呈現做探討,也通過台北市文化局108年第1期書法水墨類創作補助,期望加大自我的創作能量,做更多大膽的嘗試與實驗。

走訪了台灣平溪十分瀑布、桃園拉拉山、台中高美濕地、東勢林場、台南曾文水庫、宜蘭東澳粉鳥林、南澳神秘沙灘、花蓮太魯閣、鯉魚潭、花東縱谷、秀姑巒溪出海口和台東東河馬武窟溪等地,亦以露營的方式,期望深刻感受台灣各地的自然景觀及人文風情,並對自我的創作主題提供養分與靈感。

自然的面貌因人內心思維和學習背景的不同,而有截然不同的感受。此段時間亦投入對台灣政治環境的了解,在藍綠二元對立及白色力量的崛起,恰好與本次創作內容有了一些關聯性與啟發性。雖然對政治的狂熱是台灣社會最為火紅的現象,也曾考慮用色彩來影射,但最後仍然放棄。畢竟政治是一時的,萬世的宇宙,更有一種超越時間且無欲則剛的灑脫,不斷吸引我去描繪和追求的。

黑白的二元對立,建構在混沌之後的大破大立,也許是彼此邁入毀滅的開始,也許是更接近真理的探求,無論是衝突或磨擦,都能激起更多的火花,出現更多迷人的灰色調。

這些作品中黑石與瀑布,一者為靜為黑,一者為動為白,因動靜黑白的呼應,而產生視覺張力。或是呈現撥雲見石的瞬間,象徵世間的真理如同崇山峻嶺般,雖偶有雲霧遮蔽之遇,但也總有重見光明之時。輕柔的白雲與硬挺的黑石之間,因瀑布的介入,而有疏通的管道。

或將太魯閣峽谷溪邊所見雲石放於雲霧之中,此比溪水更為輕柔的元素,企圖呈現實更實虛更虛的視覺效果。二元的起初是一種比較擇優的過程,為何選擇溪石來表現?是因為山岩與溪石有著不同的造型語言與質感,溪石更潤更奇,更有時間的過程感,因此比起山岩來說,是較有故事性和內涵性的。

因溪流的侵蝕,而造成巨石的切割與矗立,內含流動與堅硬的呼應。看似無堅不摧的岩石,因潺潺流水的長期沖刷,也能形塑出各種奇岩怪石,將二元之間存在看似對立又有所互動的關係,一點一滴傳遞的淋漓盡致。

如峭壁般的巨岩,因雲霧的存在,而更顯渾厚穩重。如風般輕柔的雲霧,因黑岩的陪襯,而更感虛幻靈動。二元之間,不僅只是一種呼應的關係,也是隱涵無限的可能,兩者缺一不可,尤其是在藝術表現上。

作畫的過程充滿二元的內涵,從無到有,從白到黑,從虛到實,當然只有二元和對立,這樣的思維會讓現象世界一分為二,缺乏對二元之外的認識,造成認知上的侷限,不過建立在二元,而後跳脫二元,個人認為仍不失一種較好的辦法,畢竟沒有深刻的體認與實踐,就無法真正脫離二元的框架和籓籬。在西方哲學中二元對立最為經典的例子,即是理性與感性,而創作的過程也會圍繞在此兩者之間,有時是拉扯的關係,有時是前後不同時間的運用,但不管過程如何,最終它們仍引領畫下最後一筆,完成期望完成的作品。

總結來說,今年的創作歷程,最大的困難還是在於找尋適合的描繪對象及思考如何在畫面中呈現各種二元對立的狀態,也花費了許多的體力與時間。此外這樣的過程也讓個人對石質及雲霧的表現方法、岩彩媒材如何運用於水墨創作及島嶼人文特質如何融入自我創作中,有了更多的體悟。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

水墨創作介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797965

水墨材料介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2800158

藝術生活分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2838915

台灣龍柱介紹:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2797923

水墨藝術分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2823594

台灣露營分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811651

國內旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798133

國外旅遊分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2811654

空拍經驗分享:http://tom20030208.pixnet.net/blog/category/2798208

流亡與回歸:論李黎和洪素麗的家族書寫

為了解決台中白色沙灘 的問題,作者蘇婉如 這樣論述:

李黎與洪素麗兩人皆為文壇大家,兩人年紀相仿,有著類似甚而部分重疊的成長歷程,各有擅長書寫領域的兩人近年不約而同地將書寫目光轉向「家族書寫」,致使兩人書寫轉向的起因在於親族的凋零和記憶的消逝。兩人透過家族書寫探索生命中的「流亡」與「回歸」,皆在追尋自我與家族認同等議題上刻劃甚深,但在這些看似相同的書寫基礎上,兩人所呈現的思維與視野會一致嗎?於是以此為研究意識,以兩人的家族書寫為研究核心,研究在同一時代環境下成長的兩人,其在家族書寫中所呈現的記憶與認同。論文共五章,第一章「緒論」包括研究動機與目的、文獻探討、研究範圍與方法。第二章「流轉半生:學思與創作經歷」,以「戒嚴下的成長」、「海外流離」、「

鄉愁近矣」、「家族書寫」四階段探討作家如何在大時代環境的沖刷下遠離故鄉展開流亡,而後又是什麼樣的經歷觸動她們「回歸」。第三章「家在何方:家族書寫中的記憶與認同」就兩人的家族書寫進行主題分析,從「童年記憶」、「人物形塑」、「政治認同」、「文化鄉愁」四面向切入,歸納、分析兩人家族記憶的同與異,並藉此找尋作家的心靈原鄉。第四章「家族書寫中的藝術表現」,以「張愛玲身影」、「女性意識」、「主題與形式」、「文字運用的差異性」剖析兩人的書寫藝術,最後第五章「回家的路:結論」總結本論文的研究成果。

跑過荒野:奔跑如何讓我們成為人

為了解決台中白色沙灘 的問題,作者威霸.克雷根-里德 這樣論述:

「人,天生就是要跑,但我們都跑錯了!」《國家地理雜誌》作者專訪下了這個標題。「若把跑步視為一種緩慢、如冥想般的訓練,而不是競技運動,那跑步能提供的好處其實多更多,」威霸如是說。「追根究柢,跑步的重點在於自由、拋開那些花俏的配件、並和大自然聯結。」 —— 跑步不只是一種運動。它讓我們與自己的身體和居住地重新產生連結,瓦解我們越來越制式嚴苛的生活。它讓我們感受腳下土地、振奮精神、恣心遊樂,助我們逃離現代世界的種種要求。 威霸.克雷根-里德開始尋找為什麼跑步對那麼多人有重大意義時,他也踏上旅途,他踩在倫敦鵝卵石的街道上、巴黎大道,一路來到英國思想家拉斯金(J

ohn Ruskin)筆下威尼斯的殘破小巷。《跑過荒野》一書帶領讀者來到英國作家哈代(Thomas Hardy)筆下的多塞特郡峭壁、西雅圖遼闊的海岸線、加州高大紅木森林,再到全球最先進的跑步實驗室與研究中心。本書結合文學、心理學、神經科學與生物學中的討論,探索人類對跑步的單純渴望。《跑過荒野》讀來暢快自在、啟發人心,同時提醒我們為什麼感受腳下土地是生活中不可或缺又療癒的一部份。 —— 佳評如潮 「作者認為我們的身體和靈魂可以聯繫起來,相當發人深省。」——《華盛頓郵報》(The Washington Post) 「《跑過荒野》有趣地結合了個人敘事和豐富的文學段落。讀來令人愉快

!」——《泰晤士報文學副刊》(The Times Literary Supplement,英國) 「從科學和哲學中汲取靈感,有豐富的文學典故,描述的景致令人回味,這是一本非常微妙和雄心勃勃的書。」——《衛報》(The Guardian) 「如果你讀過《天生就會跑》(Born to Run),幾年後又忘了極簡主義的承諾,那麼這本書會讓你把你的五指鞋(Vibrams)再找出來。」——《跑者世界》(Runner's World) 「在這本非常有趣的健身回憶錄中,作者分享了他對跑步的發現和喜愛,偶爾加入他個人生活和跑步中的私密細節。這本書混搭了哲學、神經科學、歷史和作者對跑步的愛。本

書最大優點在於它對跑步好處的解釋,以及作者神秘主義、英國式的對跑步的描述。」——《出版週刊》(Publishers Weekly)

林園紅樹林人工濕地生態休閒資源之探究

為了解決台中白色沙灘 的問題,作者陳俊強 這樣論述:

近年來休閒風氣盛行,生態休閒大行其道,不論是自然濕地抑或是人工濕地,均能營造優質棲息地,提供生物繁衍生存,同時也提供生態觀察與環境育教活動。林園紅樹林人工濕地孕育生物及生態多樣性,加上休閒的設備、閒適的環境與優美的景致,吸引了眾多休閒人潮。莫拉克風災後,潮間帶及高灘地流失,紅樹林濕地及動植物棲地消失。經部濟水利署第七河川局修築丁壩減流降淤,保護僅剩的紅樹林濕地,並再造新的紅樹林潮間帶。本研究採用文獻分析,田野調查及半結構式晤談的研究方式對林園紅樹林人工濕地依研究目的進行探討分析,研究結果簡述如下:一、潮間帶區域受到丁壩挑流及河灘掛淤之影響,增加濕地環境面積,有助紅樹林復育重現生機,並設置生態

休閒體驗,發展生態休閒活動。二、河床出現大面積暫時性淺灘及長久性沙洲,鸕鶿、蒼鷺、黑面琵鷺及鳳頭燕鷗等鳥類,數量明顯增加,適合發展賞鳥生態休閒活動。三、濕地螃蟹族群種類及數量減少,高潮線的凶狠圓軸蟹及角眼沙蟹大量族群,非常適合發展賞蟹的生態休閒活動。四、紅樹林植物海茄苳和水筆仔數量最多。潮間帶及河床高灘地的甜根子草開花宛如白色花海,具發展為生態休閒活動之特色。五、早期先民以串磚工法進行護堤工程,兼顧水土保持及綠美化的效益,可進一步探究其工法緣流及特色,以作為發展人文生態休閒之基石。當地居民撈鰻苗漁業活動,隨著漁具漁法改進,利用魚類趨光行為進行V型網架捕撈,可發展為另類的人文生態休閒體驗。

台中白色沙灘的網路口碑排行榜

-

#1.台中海邊沙灘

寬闊平直的沙灘向海平面延伸巨大白色風車隨風滴溜溜地輪轉在台中大安海濱帶著鹹味 ... 天然的沙丘是台中夏季限定的海水浴場海水泳池直達沙灘海邊免費玩水景點也是每年 ... 於 vinocompas.pl -

#2.浪漫婚宴-墾丁夏都沙灘酒店-Chateau Beach Resort

浪漫約定世紀海灘婚禮. 宛如天堂的白色沙灘,沉穩隆重的藍色海岸,閃爍幸福的金色光彩。 海灘上的聖壇,為了這天而存在,如此美好的肯定,值得永遠珍藏。 於 www.ktchateau.com.tw -

#3.台中景點- 大安濱海樂園,細緻的沙灘,遼闊的海景

睽違多年~ 終於大安濱海樂園開放囉~~ 細緻的沙灘,遼闊的海景 還有可以遮陽光的地方乘坐 玩沙、踏浪、戲水~ 舒服~ 療癒 寵物友善最少牽繩 感謝海龍蛙 ... 於 fruitlove.tw -

#4.【澎湖景點】隘門沙灘| 湖西 白色貝殼沙灘、各種水上活動

位於馬公機場附近的隘門沙灘, 由珊瑚與貝殼碎屑、孔蟲遺骸等組成, 其中以星狀的有孔蟲最令遊客驚艷, 你們看~小編隨手撈起的沙子都超美的吧! 於 ayuliu.pixnet.net -

#5.吉利島]Day4-1:玩水激推-Gili Trawangan白色沙灘、透明海水!

每一區的海灘質地不太一樣,Gili Trawangan大都是珊瑚海,踩在水裡會痛那種,但其實仔細發現有一些區塊的沙子是細白柔軟的,很適合玩水喔! 今天的行程是 ... 於 travel.pchome.com.tw -

#6.【景點推薦】最靠近台北的海邊祕境「大武崙沙灘」,海水超清澈

【景點推薦】最靠近台北的海邊祕境「大武崙沙灘」,海水超清澈、乾淨白沙灘,美麗海景值得我們擁有! / 暫無留言. 說到夏天消暑,每個人聯想到的前三名裡,「海邊玩 ... 於 wegotoexperiencelife.com -

#7.【綠島秘境】8大景點不藏私推薦,趕快收藏! - Bella's Blog

彎弓洞 · 垃圾湖 · 翠湖 · 藍洞 · 小白屋 · 無人沙灘/機場沙灘 · 仙人疊石 · 睡美人岩 ... 於 travelerbella.com -

#8.(澎湖美食)白灣景觀餐廳,超浪漫的白沙灘下午茶

(澎湖美食)白灣景觀餐廳,超浪漫的白沙灘下午茶、餐廳美食推薦! 澎湖旅遊新景點【白灣景觀餐廳】位於澎湖林投沙灘上,提供180度無死角海景還有綿延3 ... 於 may1215may.pixnet.net -

#9.【台中Taichung】好好聚落文創園區馬卡龍夢幻色系貨櫃屋IG ...

我已經搬家了閱讀文章http://loveviaggio.com/taichung-goodday-village/ 於 viaggioluv.pixnet.net -

#10.台中玩水景點【大安濱海樂園】免門票,大安海水浴場泳池開放 ...

台中 最夯玩水景點-大安濱海樂園佔地17公頃的大安海水浴場,可以免費玩水提供 ... 漫步沙灘耶這個夏季,帶小朋友來玩水放電就對啦⊙一日遊就醬玩⊙大安 ... 於 fullfenblog.tw -

#11.澎湖本島隘門水上活動沙灘BBQ | 澎湖民宿| 撒野旅店

澎湖- 隘門沙灘位於澎湖前往馬公機場的路上,有白色的沙灘與清澈的海水而著名, ... Labels 下午茶中山站美食仁德美食北海道台中台中伴手禮台中美食台北台北住宿台北 ... 於 axeyimerok.cubiertasfonseca.es -

#12.澎湖海景餐廳》湖西鄉白灣景觀餐廳~獨享浪漫沙灘海景,放空

澎湖海景餐廳,白灣景觀餐廳,獨享沙灘海景,放空,吹海風,吃美食,擁抱藍大海,漫步白沙灘,澎湖等你來玩GO,我特愛澎湖的海,那邊清晰透徹的海洋,總讓人思念, ... 於 viatravel.tw -

#13.塘后沙灘- 連江縣(馬祖) - 旅遊王TravelKing

塘后沙灘位於東北方連接塘岐村與后沃村,沙灘的一端緊接著大道機場。 昔日景觀隨著潮汐而變化:漲潮時,兩側海水幾乎淹沒路面;退潮時則露出大片白色沙灘,成為兩村之 ... 於 www.travelking.com.tw -

#14.2021海灘秘境》誰說海邊只能有白沙與大海?盤點全台五個 ...

與一般的海邊景色不同,這裡的純白色風車襯托著蔚藍的大海,帶來一種愜意、放鬆的氛圍,更是許多攝影愛好者的必訪景點! 行走於沙灘上,不時可以發現 ... 於 www.storm.mg -

#15.台中高美濕地,在昔日的海水浴場,等待金色夕陽 - 微笑台灣

大台中西海岸,台中港旁,昔日的海水浴場,隨著泥沙淤積而自然形成土壤肥沃的泥灘地 ... 黃昏是高美濕地最美的時刻,金色夕陽、黃色沙灘與白色大風車,加上海風徐徐, ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#16.Instagram: " ♀️ 四湖海濱長廊沙灘白紗篇 最後一張算小 ...

255 likes, 83 comments - 一粒拍拍走 台中景點x 台中美食x 旅遊x 追花(@dalin209) on Instagram: " ♀️ 四湖海濱長廊沙灘白紗篇 最後一張算小亮點(? . 於 www.instagram.com -

#17.中南部篇:精選16個中南台灣特色海灘~從天空之鏡濕地到 ...

台灣是個海島,東西南北四面的海岸各有特色,除了沙灘,也有海蝕地形、濕地等不同的形態,充滿著驚喜與變化 ... 〔#輕旅行台中〕美到令人屏息的美景! 於 travel.yam.com -

#18.機票- 台中東暉旅遊-暉煌假期:規劃旅遊行程

第1 天, 台中→南竿(馬祖國家風景區管理處&遊客中心、北海坑道、大漢據點、追尋藍眼淚) ... 坂里沙灘:平直的海岸,細軟的沙灘,對於多岩灘的馬祖而言,坂里的一片白色 ... 於 www.tunghui.com.tw -

#19.享受水上活動的樂趣台中濱海樂園三月開放 - 新住民全球新聞網

台中 市觀旅局提醒民眾注意並遵守現場與安全相關的公告及規範,否則將依法處以1萬元以上、5萬元以下罰鍰。現場另備有沙灘車、水上摩托車、橡皮艇、救生板、 ... 於 news.immigration.gov.tw -

#20.[小琉球] 「中澳沙灘」:白沙漁港旁,腹地大、有遮陽有巡防

我們是小孫&菲菲,定居台中,喜歡旅行也喜歡美食,更熱愛一切能讓生活變得更美好的事物,目標是一起旅行一起慢慢變老:) ... 於 enlifesun.com -

#21.台中沙灘-旅遊資訊行程情報整理-2022-11(持續更新)

2022台中沙灘情報收集,在網路上蒐集PTT/Dcard相關旅遊資訊,找台中海邊秘境,松柏港沙灘,台中海邊玩 ... #『台中』不可錯過的三個中部海邊景點| 中部白沙灘- 旅遊日本. 於 travel.gotokeyword.com -

#22.白宮行舘| 沙灘溫泉渡假村

全台灣唯一,最鄰近沙灘,並同時擁有深海溫泉的休閒渡假村。純白歐式風格的外觀,與碧海藍天相互映襯。置身其中,就能感受到南國椰影搖曳的悠閒氣氛,在聽浪 ... 於 www.wh-resort.com -

#23.綠島最完整沙灘|大白沙潛水區超美貝殼沙灘玩水踏浪 - 來一球叭噗

綠島最喜歡的沙灘就是大白沙潛水區,沙灘類似之前去澎湖的澎澎灘,是那種貝殼與珊瑚經由長時間碎化而成,照在太陽底下就是呈現白色的美麗沙灘,拍照很 ... 於 www.bobblog.tw -

#24.2016臺中藍帶海洋觀光季大安濱海國際沙雕展 - 13's幸福食光

台中 最鄰近的海岸沙灘「大安濱海樂園」,即大安海水浴場記得在國小的時候曾 ... 當它們降臨時,白色翅膀啪嗒啪嗒的上下拍動著,並在我們行邊四處打轉. 於 13blog.tw -

#25.海天一色美如畫!全台13大絕美沙灘玩水去 - 墨刻

地址:台中市大安區北汕路86巷1號 ... 鄰近野柳風景區的萬里海水浴場,接近知名的翡翠灣,綿延白色沙灘,不僅可以在海上滑水、帆船、風帆板、衝浪板、 ... 於 www.mook.com.tw -

#26.白得如地上的雲! 全球最白的純白沙灘 - U Travel

提到夏天,首先讓人想起的必定是陽光與海灘,而在澳洲新南威爾斯,就有一處美得讓人驚艷的純白色沙灘,名為Hyams Beach。 圖: lifehack. 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#27.C10G14 景點介紹

請自行前往台中(清泉崗機場),於搭乘班機起飛前90分鐘,抵達航空櫃台辦理劃位 ... 平直的海岸、細軟的沙灘,對於多岩灘的馬祖而言,坂里的一片白色沙灘特別顯得珍貴。 於 www.colatour.com.tw -

#28.長灘島菲律賓潔白細緻的沙灘,海天一色的景觀,夕陽西下的 ...

抵達長灘島碼頭一整排的棕櫚椰子林,幾艘小船停靠在沙灘上,長灘的美景才要 ... 接著前往曾經被票選為亞洲最美麗的沙灘(white beach),白色沙灘就像白色 ... 於 grace5228blog.com -

#29.[墾丁後壁湖景點] 超美星砂灣雙塔沙灘+藍白燈塔 ... - 樂活的大方

墾丁「星砂灣雙塔沙灘+藍白燈塔」絕對是後壁湖漁港旁的一處秘境,天氣好時,那漸層的海水,拍起來挺夢幻的,還能走在沙灘上,聽聽浪濤聲,真讓人放鬆 ... 於 www.bigfang.tw -

#30.屏東「白沙灣沙灘」最乾淨的夢幻沙灘!椰林大道通大海

講了好多次這次終於來到墾丁最漂亮的沙灘「白沙灣沙灘」,之前看「嗨!營業中」有來這邊賣漢堡, ... 日日海霧白色建築超美/望海盪鞦韆、白色欄杆. 於 cmeyy.com -

#31.台中景點一日遊TOP36,九天黑森林、藏寶莊園、聖母堂必去

最近台中觀旅局更是打造了希臘度假風,將牆面、欄杆及屋頂塗上白、藍色,鏽蝕處則補強或拆除重建,變得更加美麗! 廣告- 內文未完請往下捲動. 於 www.cosmopolitan.com -

#32.花蓮新城鄉景點| 曼波海灘,需要自備鏡子的天空之鏡拍攝地

來到花蓮沙灘必不可缺少知名的七星潭,但其實附近還有個人潮比較少的花蓮新城鄉曼波沙灘,最近台中超夯的短腿阿鹿餅乾也來到這裡喔! 於 niniandblue.com -

#33.台中海邊沙灘的推薦與評價,MOBILE01、FACEBOOK、PTT

週日早晨漫步#台東森林公園真是適合散步的地方、舒心啊, 鷺鷥湖邊、靜坐冥想、 欣賞白鷺鷥的清閒與優雅自在。嚮往之。 (公園很大、裡面就可以租單車、 你要用走的也行。 於 naturereserve.mediatagtw.com -

#34.台中海邊景點這樣玩 - Trip.com

台中 海邊秘境比較少人知道的是麗水漁港,因為過往較為荒廢,但現今經過整修後再次活絡了起來,是非常好拍照的地方,另外還沒到大安濱海公園前的大安海灘也是非常漂亮的台中 ... 於 tw.trip.com -

#35.說走就走|北中南東離島!夏日五處海灘秘境,免費又好拍

位在台中市大甲區的松柏港因為地形優勢,有長一公里的海岸線以及提防保護, ... 蛤板灣沙灘」,蛤板灣沙灘隸屬於大鵬灣國家風景區的一環,有著白色的 ... 於 today.line.me -

#36.〔墾丁白沙灣。屏東旅遊〕墾丁最美潔白沙灘!少年PI、海角七 ...

少年PI、海角七號取景地! 〔墾丁風吹砂& 龍磐草原。屏東旅遊〕白日賞海景、夜晚觀星空的夏日絕美聖地! 於 www.liviatravel.com -

#37.【澎湖這樣玩】10處金黃澎湖沙灘懶人包,夏日戲水 - 旅行履行中

山水沙灘是每個到過澎湖都不陌生的沙灘,米黃色的細沙伴隨著綿延好幾公尺的海岸線,隨著白色浪花撲湧,由於沒有水上活動的關係,不少民眾會選擇這個沙灘戲 ... 於 jatraveling.tw -

#38.坂里沙灘 - 山富旅遊

閃耀著白色光芒的細軟沙灘平直的海岸、細軟的沙灘,對於多岩灘的馬祖而言,坂里的一片白色沙灘特別顯得珍貴。坂里沙灘是一處開口東南向的灣澳,每年夏天都會受到季風的 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#39.新北最新看海秘境「抹茶小山丘」眺望基隆嶼!海天一色吸 ...

除了龜吼海灘旁的步道重新整修,變身3D海洋世界藍白濱海步道,,加上白色沙灘拍起來超上鏡之外,推薦旅客可以順遊周邊漁港,品嘗尚青的海鮮料理與在地 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#40.[蘇梅島.宿]Hansar Samui~白色沙灘.賞日出.蛇皮果早餐

早餐就在泳池畔,可以選擇坐戶外看著海景,怕太陽曬的我則選在室內享用早餐,吹著海風看著海浪拍打著讓一早起床就能見到美景。 於 www.viviyu.com -

#41.《少年PI》奪小金人台中.屏東,要紅了! - 人間福報

片中曾經出現的海中大浪及PI漂流至奇幻島的場景,分別是在台中水湳機場舊址興建的造浪池,以及屏東滿洲鄉白榕園、白沙灘取景;加上片中出現的各種可愛的動物,全部都是 ... 於 www.merit-times.com -

#42.長灘島。度假| 長灘島之白色沙灘 - 雪倫情報局

的確,長灘島最美的就是長達4公里的沙灘 ,在2007年被Yahoo評選為世界最美的海灘第一 ... 白色沙灘上有各式舒適的躺椅,形成沙灘上很有特色的一景。 於 sharonlife.tw -

#43.【墾丁景點】8大秘境墾丁沙灘,不打卡以為在國外! - Gogoout

另一個受歡迎的墾丁景點,因沙灘貝殼含沙量高、沙子細白命名,海水清澈,眺望遠方,真的有如在國外一般,一旁有水上活動設施,不過據當地民眾說海上有暗流,玩水的朋友要 ... 於 gogoout.com -

#44.後壁湖星砂灣:馥蘭朵墾丁旁超美秘境海灘 - Mimi韓の旅遊生活

而堤防末端的白色燈塔,是許多IG網美們來熱愛的打卡畫面,不過大家通常都是走過來右邊這支,因為這邊比較不用走太遠,也更靠近沙灘,再加上還可以有 ... 於 mimihan.tw -

#45.重現海之聲美景!東台灣「大白沙」讓人彷彿走入海中央

綠島最美沙灘「大白沙」由珊瑚顆粒、貝殼碎屑組成,綿延海岸線數百公尺, ... 綠島大白沙除了有綿延的白沙灘,潛水步道看起來就像海之聲一般,有走入 ... 於 travel.ettoday.net -

#46.桃園景點》阿沐咖啡AMOUR 373 cafe .在白色沙灘上用餐

優惠住宿:台中住宿 . ... 在白色沙灘上用餐,還有旋轉木馬、大鑽石好浪漫 ... 想不到現在的阿沐咖啡變成了不用去海邊也能走在沙灘上海灘咖啡廳。 於 yoke918.com -

#47.白色沙灘民宿, 花蓮市, 台灣 - Trivago

進行住宿比價並搜尋在花蓮市, 台灣的白色沙灘民宿民宿最划算的價格。檢視20 張飯店圖片和11 條評論。飯店?trivago! 於 www.trivago.com.tw -

#48.2023 夏季旅遊|台灣中部海邊景點推薦,海邊觀夕最浪漫!

講到台中海邊景點,一定不能忘記高美濕地,被國外旅遊網站譽為一生一定 ... 彰化的肉粽角沙灘又稱為「線西海邊」,是彰化縣唯一有沙灘的地方,在這邊 ... 於 blog.aifian.com -

#49.【大安濱海樂園】向海那漾露營區,大游泳池夏季開放時間分享!!

台中 玩水+露營好去處「向海那漾」,大安濱海樂園今年最新開放時間整理出來, ... 大泳池離海超近,根本就是在海邊玩水,就算不玩水也能散步沙灘吹海風。 於 bunnyann.com -

#50.台中縣大安鄉-中部的衝浪聖地««« 查看完整圖文版 - 背包客棧

所以即使它沒有椰子樹的白色沙灘, 但它仍是中部浪友們心中的聖地。 而大安這個浪點, 也可配合附近的高美溼地與大甲鎮瀾宮遊玩, 於 www.backpackers.com.tw -

#51.#『台中』不可錯過的三個中部海邊景點- 自然攝影中心Nature ...

大眾運輸:搭臺鐵至清水站下-轉搭巨業客運(往高美溼地)至高美溼地站下。 麗水漁港 循著堤防上的自行車道,緩緩出現藍色與白色的地中海風情,欄杆上佈滿 ... 於 nc.biodiv.tw -

#52.高雄|柴山西海岸.西子灣秘境沙灘 - 小蟲記事簿

但這裡的沙至少是「白」色的,而且海水相當清澈透明。面對這整片湛藍的海水,心情也跟著開闊起來。 於 speedbug.cc -

#53.為何「絕美白沙灘」台灣超少見?知情人揭密:全都有影響

該名網友今(13)日在PTT發文,他以「為什麼台灣很少白色沙灘?」為題,表示台灣西部的海灘大都是灰黑色的沙子組成,北部也只有貢寮的沙灘是黃白沙,其餘 ... 於 www.setn.com -

#54.後龍水尾海灘| 後龍沙灘美拍鞦韆景點,漫步長堤看海看夕陽

有意思的是,水尾海灘這邊有一座白色的鞦韆,很適合姊妹們打扮得美美得來 ... <台中生活> 弎學植務所,採買植物花卉藝品,增添居家生活美學,美輪美奐 ... 於 buuz.tw -

#55.白色沙灘訂房,每晚含稅NT$2,081起- KAYAK

白色沙灘 簡介. 民宿. 市區内當地家庭的一間客房. 免費提供. 此住宿包含免費無線網路, 早餐和停車. 白色沙灘位在花蓮市市,有公共區域提供免費無線網路。 於 www.tw.kayak.com -

#56.海天一色美如畫!全台13大絕美沙灘玩水去 - Yahoo奇摩旅遊

鄰近野柳風景區的萬里海水浴場,接近知名的翡翠灣,綿延白色沙灘,不僅可以在海上滑水、帆船、風帆板、衝浪板、海上拖曳傘、水上機車、遊艇、潛水等, ... 於 travel.yahoo.com.tw -

#57.台中玩水景點 大安濱海樂園,大安海水浴場 白色城堡 - 窩客島

這片海灘有很多可以玩的,好多小捧油在海灘上挖沙堆城堡,石頭堆裡則有小螃蟹及小魚!也可以帶球來玩沙灘排球! open_in_full. DSC03793_副本.jpg. 於 www.walkerland.com.tw -

#58.東澳粉鳥林| 絕美粉鳥林漁港秘境,夢幻粉鳥林海灘隱身藍寶石海

有愛情鎖海灘之稱的宜蘭秘境景點東澳粉鳥林,因為有著絕美的清澈藍海,傍著碧綠青山,與座落在海面上的奇岩怪石,如詩如畫的景象被稱為是台版的下龍灣,很適合坐在岸邊 ... 於 www.welcometw.com -

#59.【台北北台灣景點】10大海邊、沙灘、海水浴場推薦

【台北北台灣景點】10大海邊、沙灘、海水浴場推薦,北海岸IG打卡必去 ... 萬里海水浴場鄰近野柳風景區,與翡翠灣相連,是美麗的白色沙灘。 於 www.hotelscombined.com.tw -

#60.全台八大海水浴場‧讓你在暖冬裡開心玩水!!

萬里海水浴場鄰近野柳風景區,早期以鐵灰色的沙灘聞名,現今已變成白色沙灘,這裡 ... 清水交流道下→往台中港方向直走-→西濱公路台61線→北上看到140公里後走右線到 ... 於 okgo.tw -

#61.綠島|大白沙- 綠島最美白沙海灣,愛上這片無限透明藍色太平洋

大白沙擁有綠島最大最完整的白色沙灘,沙灘由珊瑚砂及貝殼碎屑組成,加上那一座蜿蜒在海面上的S型步道,從純白無暇的白色沙灘地毯通往海天一色的藍色天堂 ... 於 ericgo.com -

#62.白色沙灘民宿- 住宿價格查詢 - 東南旅遊

從露台將美景盡收眼底,並好好利用免費無線上網以及旅遊諮詢/購票服務等等設施服務。白色沙灘民宿位於花蓮市(花蓮市中心),步行10 分鐘即可抵達花蓮東大門夜市和太平洋 ... 於 hotel.settour.com.tw -

#63.高雄旗津︱海之星沙灘俱樂部觀浪夕陽瘋狂拍,超好吃餐點和調酒

以白色柑橘酒、伏特加、蔓越莓汁調製成的調酒,就像火紅比基尼的誘惑、酒精微醺的慵懶、檸檬與果香酸甜交織,酒精味道不重很順口,非常適合女士們的一款酒 ... 於 www.a902045.com -

#64.長灘島景點介紹》跳島水上活動/特色旅遊景點/自由行必去推薦!

白沙灘 White Beach · 星期五沙灘Friday Beach · 普卡海灘Puka Beach/ Yapak Beach · 巴林海沙灘Balinghai Beach. 於 www.kkday.com -

#65.鄰近景點- 台中民宿~台中酒桶山曾家邨民宿

另外,偶像劇曾到此取景的「許諾禮堂」,典雅的白色建築一直是鎂光燈焦點,「歡沁 ... 高美濕地面積雖然不大,但同時擁有泥質及沙灘兩種地質,以及與河口沼澤地緊緊. 於 www.tsengvillage.com.tw -

#66.【沖繩】新原海灘(令人驚豔的白色沙灘及蔚藍海景)

真的好美喔! 當天沒有太多人來到這個海灘,天氣很好、海很藍有玻璃底的船可以搭( ... 於 www.ericaworld.tw -

#67.海天一色美如畫!全台13大絕美沙灘玩水去 - Yahoo奇摩

鄰近野柳風景區的萬里海水浴場,接近知名的翡翠灣,綿延白色沙灘,不僅可以在海上滑水、帆船、風帆板、衝浪板、海上拖曳傘、水上機車、遊艇、潛水等, ... 於 tw.travel.yahoo.com -

#68.台中大安露營私房景點「向海那漾」,隱逸海灣祕境星空下

寬闊平直的沙灘向海平面延伸,巨大白色風車隨風滴溜溜地輪轉,在台中大安海濱,帶著鹹味的海風吹過細沙灘,捎來遠方海洋的信息,明媚陽光與澄藍海洋 ... 於 www.travelerluxe.com -

#69.全包式懶人露營又來了!台中「向海那漾」有泳池、草地、沙灘

台中 「向海那漾」有泳池、草地、沙灘,帳篷裡還有獨立衛浴 ... 住白色泡泡屋帳篷美哭了! ... 泳池、滑梯,還有天然沙灘,讓小朋友玩到不想回家。 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#70.台中玩水景點~游泳池、噴泉戲水、海灘玩沙踏浪,今年免費玩

大安濱海樂園是每年夏天台中玩水的熱門地點,這裡有大泳池、兒童戲水池、噴水池及海灘,2020年還有「向海那漾」露營區進駐。今年2023年回饋遊客, ... 於 snoopyblog.com -

#71.#『台中』不可錯過的三個中部海邊景點 | 中部白沙灘

中部白沙灘,大家都在找解答。接下來心戀逢甲將為大家介紹中部海線地區的熱門海邊景點,其中就包括大... 循著堤防上的自行車道,緩緩出現藍色與白色的地中海風情, ... 於 hotel.igotojapan.com -

#72.澎湖打卡景點|山水沙灘,遇見澎湖最美的黃金沙灘,玩水天堂!

山水沙灘是我一直很想造訪的澎湖景點,堪稱澎湖最美沙灘也不為過,有著金黃色沙灘、清澈的海水猶如與世隔絕一般。在前往山水沙灘附近有很多特色民宿,腦中浮現墾丁那片 ... 於 www.sister.travel -

#73.夕陽、沙雕一併收集~台中向海那漾(大安濱海樂園) - 景點

大人小孩齊聚戲水池,夕陽、沙雕一併收集~台中向海那漾(大安濱海樂園) ... 油,往內走另有規劃兒童戲水區,湛藍的泳池搭配上藍天、白色建築物充滿濃 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#74.台灣海邊、沙灘推薦》11個在地人都不一定知道的藍色秘境!

周邊景點:淺水灣附近有許多咖啡館,適合來到這邊點上一杯咖啡看海,相當悠閒。 北海岸除了沙灘外,還有許多海邊特色景點,歡迎參考下面這篇KLOOK 精選文章來安排你 ... 於 www.klook.com -

#75.<台中>原來台中也有這麼美的沙灘-松柏港

其實台中很好,我們住的是郊區很純樸,車少路大條挺棒的 ... 這是阿猛哥的台中朋友介紹我們的松柏港沙灘 ... 我好喜歡後面的白色大風車. IMG_4460.jpg. 於 tigertu1125.pixnet.net -

#76.姓名/聯絡電話/預約項目 - Facebook

是白色沙灘 四月開放預約囉٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و♡*:. ... 光療#美甲設計#凝膠光療#美甲工作室#美甲沙龍#質感#氣質#台中美甲#西區美甲#公益路美甲#Taichung | Facebook ... 於 m.facebook.com -

#77.和風臺灣| 盛夏の夏日風物詩!在絕美的白色沙灘之中 - 巡日旅行攝

那麼想要前往這座絕美的白色沙灘與海濱步道,前往的方式相當簡單,只要將Google地圖或導航機定位在松柏港北堤沙灘(437台中市大甲區船頭埔號海堤雷公號 ... 於 roundtripjp.com -

#78.【台中出發】馬祖夏季南北竿、大坵島梅花鹿尋奇 ... - 泰元旅行社

【台中出發】馬祖夏季南北竿、大坵島梅花鹿尋奇3日|馬祖三島全覽|餐點升等海鮮痛風 ... 平直的海岸,細軟的沙灘,對於多岩灘的馬祖而言,坂里的一片白色沙灘特別顯得 ... 於 www.taiyuan.com.tw -

#79.台中景點 松柏漁港海灘、夏日人氣戲水衝浪景點 - 小布少爺

松柏漁港海灘,炎炎夏日今天又要來介紹台中適合戲水的地方啦~除了之前介紹過的「大安濱海樂園」與「大安海灘」,還有相距不遠的「松柏漁港海灘」, ... 於 boo2k.com -

#80.【白宮行館沙灘溫泉渡假村】萬里親子秘境一日遊門票.早餐美食

都會被那一整排藍白建築物吸引,. 印象中總覺得要進去住一晚門檻很高,. 但是實際它也有推出一日暢遊卷喔! 於 taiwantour.info -

#81.黃金海岸|澳洲第一度假勝地,衝浪者天堂 - 達人Emily的播報台

澳洲的黃金海岸有綿延57公里的白色沙灘與海岸線,更是南半球最受歡迎的 ... 導遊帶我們來的是黃金海岸最熱門的Main Beach主沙灘,所以岸邊也有不少餐廳. 於 savemoney.com.tw -

#82.【台東。綠島】不是「大白鯊」,是「大白沙」! 綠島最大且如 ...

而在白色沙灘外,圍繞著由珊瑚、貝殼碎片岩化而成之礫岩,稱為「灘岩」,此處海灘有著寬廣的潮間帶,生態豐富,退潮時可在各種礁岩地形中發現許多海洋生物 ... 於 travel.talk.tw -

#83.台中玩水景點大安濱海樂園,大安海水浴場泳池海灘通通有!|靜怡

台中 玩水景點▷ 大安濱海樂園,大安海水浴場▷ 白色城堡、異國風戲水池、免搭帳露營6/25試營運,7/1前免費戲水2020大安沙雕音樂祭! DSC03716_副本.jpg. 於 mamibuy.com.tw -

#84.大安濱海樂園游泳池~踏浪抓蟹、夕陽觀賞- 台中 景點 - 紫色微笑

「大安濱海樂園」是台中夏季限定的戲水勝地,海灘. ... 全文分享☆ 台中積木城堡星巴克》全台最美最夢幻的白色星巴克~白色旋轉木馬、歐式小花園超好 ... 於 bjsmile.tw -

#85.【內行人帶路】全台7個療癒海灘秘境 - FunTime

小琉球蛤板灣 · 小狗灣(下潭仔) · 新北金沙灣海濱公園 · 台中高美濕地 · 高雄柴山秘境海灘 · 花蓮曼波海灘 · 台東金樽海岸 ... 於 www.funtime.com.tw -

#86.新北。石門〡白沙灣〡北部親子海水浴場。夏日消暑好去處。北 ...

北海岸戲水首選「白沙灣」,沿岸細沙的形成是由「被海浪打碎的珊瑚礁和貝殼」,加上「風浪作用」所形成白色沙灘的景色,當好天氣時,藍藍的天空與閃亮 ... 於 natsuphil.com -

#87.墾丁沙灘|9個絕美墾丁秘境玩水沙灘/墾丁海灘必去景點!

墾丁沙灘♥小巴里島岩俗稱的墾丁秘境海灘就是這兒! ... 往前走沙灘沙是白色的,而且也還滿柔細,相當漂亮的沙灘喔! ... 【台中】台中住哪好? 於 candicecity.com -

#88.中部海岸線特輯-打卡版 - 波波黛莉

今天介紹以沙灘為主的中部海岸線,如果你是喜歡礁岩地形的人的話, ... 打造出一片臨海特色觀海相關標籤:台中,旅遊,大安,觀光,沙灘,海灘,夕陽,衝浪, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#89.[台中親子景點] 大安濱海旅客服務中心+濱海樂園+沙雕展(白色 ...

[台中親子景點] 大安濱海旅客服務中心+濱海樂園+沙雕展(白色城堡.免費玩沙區.沙雕.湛藍的戲水池. ... 每年4月至10月,早上7:00~18:00 開放沙灘戲水;. 於 fupo.tw -

#90.墾丁玩水景點大灣海灘遊憩區~墾丁最長純白沙灘,不用住夏都了

墾丁玩水景點大灣海灘遊憩區~墾丁最長純白沙灘,不用住夏都了 ... 擁有一路延伸的夢幻純白色沙灘, ... 台中市區古蹟老屋景點美食一日遊規劃 於 paulyear.com -

#91.澎湖馬公|嵵裡沙灘-仙境般的沙灘,靜謐又讓人不捨離去

現在的嵵裡沙灘相較其他沙灘,已經是比較少人的地方了,當日去的時候幾乎是沒有遊客的,一大片由珊瑚與貝殼碎片組成的白色沙灘特別浪漫,我很喜歡這裡 ... 於 damei17.com -

#92.白坑沙灘攻略及週邊必遊景點推薦

景點資訊. 白坑村最享盛名的農產品就是香茹草,一年可三到四收,產量居全澎之冠,這裡也有種植蘆薈。在湖西白坑村,有片沙灘,這片位在湖西東北方,由珊瑚碎屑組成的 ... 於 go.liontravel.com -

#93.2021全台超美靠海邊的IG景點:北、西、東海岸和離島

而且淺水灣的沙質很細緻,非常適合小孩玩沙,沙灘上會有一部分礁石,對孩子來說是很棒的自然生態教室!可以沿著海邊吹著海風、聽濤與欣賞海景,漫步在米白色沙灘上感覺 ... 於 funintw.com -

#94.台中百年漁港化身超浪漫秘境!海灘配夕陽彷彿來到希臘...

台中 海灘秘境,大家都在找解答。 受夠整天上班的忙碌生活,想去希臘好好渡個假卻又沒錢嗎?位在龍井的麗水漁港藍白相間的外觀,有著「台中小希臘」的美名, ... 於 hotel.twagoda.com -

#95.《澎湖白灣景觀餐廳》擁有整片沙灘的海景咖啡館, 踏沙戲水看 ...

《澎湖白灣景觀餐廳》擁有整片沙灘的海景咖啡館, 踏沙戲水看夕陽好去處, 絕美貝殼教堂就在隔壁 · 澎湖白灣景觀餐廳~交通位置 · 澎湖白灣景觀餐廳~座位區 ... 於 bobowin.blog -

#96.【澎湖.旅遊.景點】白坑沙灘簡介

這海灘靠近堤防這開滿了遍地的馬鞍藤,嬌嫩鮮花綠草與白色沙灘對映,陽光照耀下,顯得格外有意境。 白坑村盛產珊瑚石灰岩碎屑與貝殼,這些也是燒製石灰建材的主要 ... 於 www.play.tours