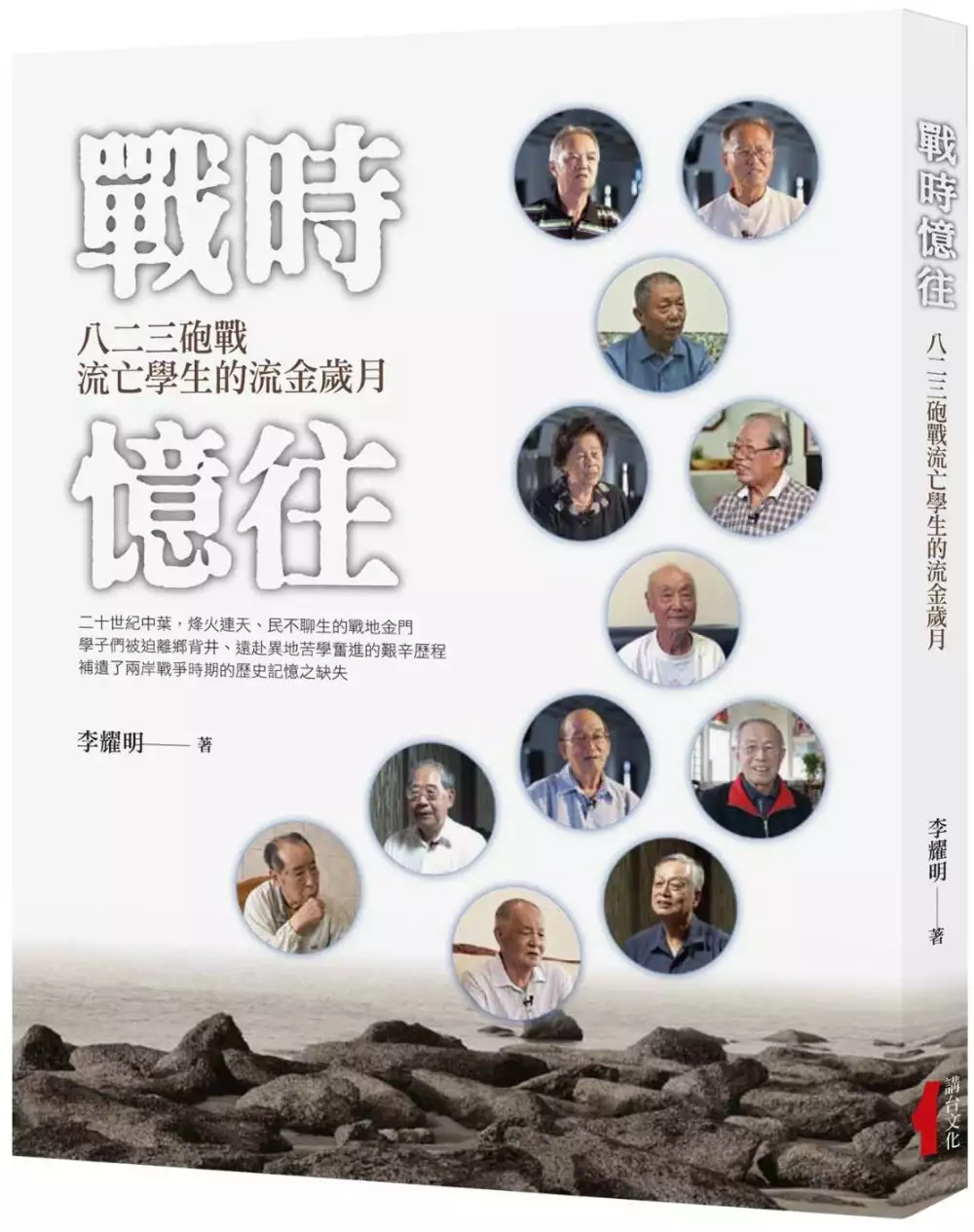

古寧國小校長的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李耀明寫的 戰時憶往:八二三砲戰流亡學生的流金歲月 和陳光政的 生命的吶喊都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自講台文化有限公司 和高雄復文所出版 。

國立臺灣大學 建築與城鄉研究所 王志弘所指導 陳琳的 煉金術—金門戰地襲產的觀光治理 (2014),提出古寧國小校長關鍵因素是什麼,來自於金門戰爭地景、觀光、治理、異質地方。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 環境教育研究所 王順美所指導 林喬茵的 教師群參與地方本位課程設計歷程之環境教育專業發展─以金門一所國中的閩式建築課程為例 (2014),提出因為有 學校環境教育、地方本位課程、教師環境教育專業發展、教師專業學習社群的重點而找出了 古寧國小校長的解答。

戰時憶往:八二三砲戰流亡學生的流金歲月

為了解決古寧國小校長 的問題,作者李耀明 這樣論述:

民國47年八二三砲戰,為顧及學生學業與安全,福建省立金門中學學生891人於10月9日再疏遷臺灣,分於臺灣30所省立中學寄讀。 再疏遷?是,民國43年九三砲戰,金門中學即於翌年疏遷陳坑的陳景蘭洋樓,係金門中學第一次疏遷。 金門中學,今國立金門高級中學,係首任陸軍金門防衛司令部司令官兼福建省政府主席胡璉(1907-1977)於民國40年令將私立金中、金東初中合併成立,惟建校未及十年,二度因戰火遷校,可謂空前絕後。 不比之前,這次,別說陳坑,連料羅也陷在八二三砲戰的砲火中,金門中學不能不疏遷,民國47年9月底,該校校長易希鎬(?-1980)向當時在臺灣省臺北

縣新店鎮辦公的福建省政府主席戴仲玉(1910-1986)請示,3日後做成決定,全校師生遷臺寄讀,分散至各省立高中寄讀。 念及學生不可失學,學業不可中斷,政府遂有利用運補物資返臺的空船疏遷金門中學學生至後方的構想,當下決定把握機會,立馬動員基層行政組織,按學生名冊一個一個通知,並在戎馬倥傯下連繫、協調,硬是調派出車、船,先走再說,以給金門留個一線生機,金門父老也奔相走告。 走不走?放不放……?金門子弟、父老掙扎啊!詢問再詢問,勸說再勸說,討論再討論,琢磨再琢磨,同時一邊收拾行李,張羅、借貸旅費,全部都在一天一夜裡絞盡,無論是心情或準備,都十分倉促,眼淚都來不及乾。10月9日,金門中學

師生分由各地到料羅的新頭碼頭報到。下午,集合點名,金門中學教務主任周建齡率領1004人登上〈中肇艦〉(LST-217),其中,教職員及眷屬113人,學生891人。是晚開船。在船上,人生第一次搭船的少年,因著離家的心情而五味雜陳,也因著柴油煙混合著暈船的嘔吐物而備感五味雜陳。 10月10日國慶日下午5時許,抵達高雄港第13號碼頭,即今光榮碼頭,只是,這又是另一段辛酸的開始……。

煉金術—金門戰地襲產的觀光治理

為了解決古寧國小校長 的問題,作者陳琳 這樣論述:

本文探討金門自戰地轉型的進程中,金門發動戰地襲產化的觀光治理機制為何,以及戰地襲產化觀光帶給金門什麼樣的前景與困境。金門長達四十三年的軍事管制時期,意外使得戰爭地景得以保存與襲產化(heritage),在解除軍管後,這些戰地遺跡成為觀光遊憩資源,也是今日金門發動戰地觀光的結構動力。我嘗試挪用「煉金術」一詞來譬喻金門以發展戰地觀光的策略,去修補撤軍後的經濟危機,在這個過程之中涉及了不同治理體制之間的緊張關係。更具體地說,我探討金門三個地方層級的不同治理機制:「三金」(金門縣政府、國防部金門防衛指揮部、金門國家公園管理處)在其各自本位上,如何治理金門襲產觀光化的具體措施,彼此間有何合作和衝突關係

,同時,去歷史的觀光化過程中,這些體制自身如何不自覺地扭曲、變形。另一方面,我也關切金門人自身如何面對這個強調特定戰爭記憶,並予以襲產化和觀光化的家鄉。也就是說,在地居民面對這些戰爭地景意義的轉變,涉及了地方記憶與認同的協商和重塑,如何具體映照出金門置身兩岸關係中的曲折處境。因此,我在參照傅柯「異質地方」概念後,試圖以「雙面鏡」的空間隱喻,說明金門如何可能在戰地襲產化觀光治理與地景重塑的脈絡中,體察到一種傅柯式的鏡像反身重塑效果。

生命的吶喊

為了解決古寧國小校長 的問題,作者陳光政 這樣論述:

這是一本創作小品,也是作者類自傳式的雜文。全書共收錄近千則,從幼時生活、求學生涯、職場生活、結婚生子、旅遊記趣、退休山林,一一抒發成文,給與讀者想像空間。

教師群參與地方本位課程設計歷程之環境教育專業發展─以金門一所國中的閩式建築課程為例

為了解決古寧國小校長 的問題,作者林喬茵 這樣論述:

本研究從環境教育的實務工作中啟發,以金門一所國中的閩式建築課程為案例,探討教師群參與地方本位課程設計歷程的環境教育專業發展。研究方法採用質性研究個案研究法,以參與觀察、訪談、文件為研究資料,並以紮根法分析。參與課程設計的教師群為跨領域組成,包括自然、社會、語文、藝術、綜合領域教師,以及提供行政協助的校長及行政人員。閩式建築課程以地方本位教育理念設計,並結合節能減碳概念,課程設計歷程為期一年,教師群歷經(1)培力發想期、(2)規劃統整期、(3)課程實施期以及(4)檢討與延續期四個時期,最終完成三天的暑期營隊。研究結果發現,教師群參與閩式建築課程設計歷程經歷「學習者」、「課程設計者」與「教學者」

的角色轉換,從實踐中培養的環境教育專業可歸納為閩式建築學習、教師的營隊實踐與專業發展、夥伴關係的連結與磨合。顯現為推動地方本位教育課程,教師需具備的環境教育專業能力包括環境教育主題內容、課程設計與實施專業,以及夥伴關係三類。參與地方本位課程創造教師合作學習、協同教學、同儕觀摩的互動機會,形成參與式、行動研究取向的教師專業學習社群運作方式,使教師獲得更多元的學習,並且發揮專業完成地方本位課程。然而,研究結果亦發現推動地方本位課程會遭遇各種學校現場的限制與困難,包括共同討論時間不足、教師兼任行政負擔、教師參與動機及意願、業務歸屬定位模糊等。顯現推動地方本位課程不僅主題須因地制宜,推動方式亦要因地制

宜,系統性考量參與者特質及地方場域脈絡因素。針對研究結果,本研究提出環境教育實務推動及後續研究的建議。