共和體制的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦塩野七生寫的 羅馬人的故事Ⅲ:勝者的迷思(修訂二版) 和塩野七生的 羅馬人的故事Ⅰ:羅馬不是一天造成的(修訂二版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三民 和三民所出版 。

台灣神學研究學院 神學碩士班 鄭仰恩所指導 沈斯祺的 十七世紀英國反律法主義之爭:探討其起源與各方的論點 (2021),提出共和體制關鍵因素是什麼,來自於清教徒、律己派、反律法主義、新律法主義、馬丁路德、加爾文、律法與福音、稱義、聖化。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 葛永光所指導 林家興的 尋找新共和: 「中華民國第二共和」之論述及探索 (2018),提出因為有 中華民國、第二共和、共和國、中華民國臺灣化的重點而找出了 共和體制的解答。

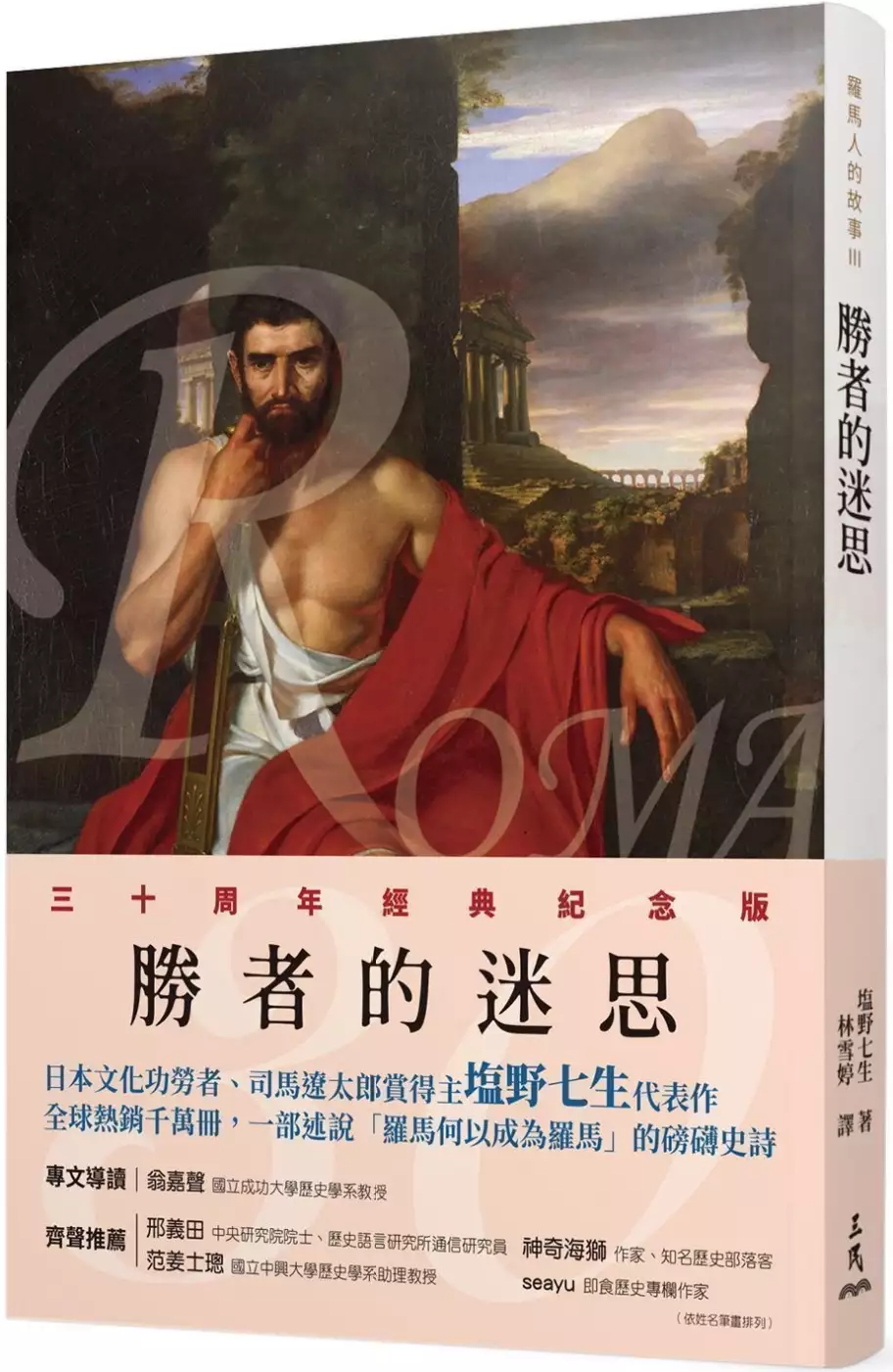

羅馬人的故事Ⅲ:勝者的迷思(修訂二版)

為了解決共和體制 的問題,作者塩野七生 這樣論述:

榮獲「義大利國家功勞勳章」的日本作家 【暢銷30年代表作】全新改版 戰勝迦太基!羅馬共和稱霸地中海! 然而,內部問題卻一再浮現 貧富差距、軍隊私有化、農民喪失土地 羅馬共和真的能繼續偉大下去嗎? ★全球熱銷千萬冊,一部述說「羅馬何以成為羅馬」的磅礴史詩 ★日本文化功勞者、司馬遼太郎賞得主──塩野七生代表作 ★從崛起、壯大到轉折、衰敗,全面剖析羅馬,帶您看見羅馬千年的輝煌與落寞 擊敗迦太基後,成為「勝者」的羅馬在地中海上再無敵手!土地、奴隸、金錢源源不絕地流入羅馬,卻盡納入元老院等富有階級的口袋中!造成貧富差距擴大、農地賣地求生,改革的聲浪愈來愈強烈。 但..

....改革會順利嗎? 既得利益者的阻撓,竟演變成「平民派」與「元老院派」的抗爭;軍、政強人應時而生,令後世稱頌的共和體制悄然走向「獨裁」之路。然而,羅馬仍沉浸於「地中海是我們的海」的勝者思維中,卻未看到「羅馬內亂」已近在眼前。 ◎敵人竟是自己?──流淌著鮮血的格古拉兄弟改革 西元前一四六年,羅馬戰勝迦太基、迎來共和時期的巔峰時刻。但看似強大的羅馬,內部卻隱藏著諸多隱患:農民喪失土地、貧富差距過大、財富掌握在元老院等富有階級的手中。 眼見失業人口增加,格古拉兄弟相繼就任護民官,以改革羅馬社會為目標,推動一系列的改革計畫,卻遭到元老院的百般阻撓:哥哥提伯留斯先是被

冠上「專制者」的名義,遭亂棒活活打死;弟弟蓋烏斯則被逼到臺伯河沿岸的小森林中,與一同逃亡的奴隸死於荒郊野外。 對羅馬人而言,格古拉兄弟改革期間可以說是「戰爭的世紀」,但不同於前三次布尼克戰役的是,敵人並不是迦太基等「外敵」,而是羅馬人本身,也就是所謂的「內敵」!而這樣混亂的局勢,會對「羅馬共和」造成什麼影響? ◎羅馬內亂前兆?──馬留斯與蘇拉的武力奪權時代 格古拉兄弟改革失敗後,羅馬的失業問題仍未解決,加上元老院下令出征北非努米底亞王國,身為底層的平民苦不堪言,義務服役的羅馬士兵更是士氣低落、擔憂家計。 看著士兵們不斷哀聲嘆氣,平民出身的將領馬留斯毅然決然地參選

執政官,並在就任後著手改革軍政,以募兵制創造新興職業──「軍人」,解決無業者的就業問題;與此同時,出身名門貴族的蘇拉嶄露頭角,在西元前九十八年的同盟者戰爭中奪取勝利,穩固羅馬在地中海的霸主之位,並就任執政官、著手編制遠征東方的軍隊! 眼看蘇拉逐漸掌握權力核心,馬留斯心急如焚,決定與蘇拉爭奪總司令之位,成功逼迫蘇拉離開羅馬。但馬留斯無論如何也沒有預料到,蘇拉此次的離開,竟演變成一次又一次的軍事政變!最終,蘇拉重返羅馬,斬殺馬留斯同夥,脅迫元老院任命他為「獨裁官」。 進入「混亂時期」的羅馬,究竟該何去何從? ◎超新星龐培來了! 在蘇拉與馬留斯的政爭中,年僅二十三歲的

軍事奇才──龐培投靠到蘇拉陣營,他以二十五歲之姿成為羅馬最年輕的凱旋將軍,甚至蘇拉半開玩笑地為龐培加上「大帝」的尊稱。這位在羅馬共和晚期與凱撒、克拉蘇並稱「三頭政治」的軍界新星,究竟有何種長才? 西元前七十四年,面對蘇拉的逝世,羅馬內部群龍無首。受蘇拉賞識的龐培,以二十多歲的年紀力壓同期將領,平定屬省西班牙的叛亂,並向東征討希臘的潘斯特王、敘利亞的塞流卡斯王朝,穩固羅馬在中、近東的霸業! 對於羅馬人而言,百戰百勝的龐培毫無疑問是個「偉大的人」,但羅馬歷史上真正偉大的「大人物」,似乎另有其人......? 羅馬人的故事系列特色 ˙暢銷三十年的磅礴史詩:描繪羅馬從誕生、

發跡,歷經崛起壯大,終致破滅衰亡的過程,帶您一覽羅馬千年來的奮鬥、輝煌與殞落。想深入了解羅馬,本系列是不可錯過的必讀經典之作! ˙大時代下「人」的故事:除了陳述事件發展外,本系列更琢磨於「人性」的描寫,以同理眼光凝視羅馬人的經歷,細膩刻劃羅馬人的內心與行事動機,為讀者建構出栩栩如生的「羅馬人」的形象。 ˙跨越時空的交流與對話:作者詳盡蒐羅史籍與資料,如古羅馬史學家李維斯《羅馬史》、古希臘史學家波力比維斯《歷史》、凱撒《高盧戰記》等素材,以史實為基礎,透過生動的文字,帶您神遊古羅馬時代,與羅馬人進行一場跨時空交流。 專文導讀 翁嘉聲(國立成功大學歷史學系教授) 齊

聲推薦 邢義田(中央研究院院士 歷史語言研究所通訊研究員) 范姜士璁(中興大學歷史系助理教授) 神奇海獅(作家、知名歷史部落客) seayu(即食歷史專欄作家) ★塩野七生以充滿想像力的文筆,透過故事般的方式詳細講述羅馬人成就的「豐功偉業」。......這套作品在日本暢銷超過三十年,透過翻譯也是華文世界裡有關羅馬史最受歡迎的著作。(國立成功大學歷史學系教授翁嘉聲) ★宛如真的回到古羅馬,看到當年的凱撒、龐培......就是這套書讓我發現,生動的故事與嚴謹的歷史是可以並存的。(作家、知名歷史部落客神奇海獅)

共和體制進入發燒排行的影片

#歷史上的今天 1839-JUNE-03 虎門銷煙 / 禁煙節

1839年6月3日,清朝任命林則徐為欽差大臣,來到廣東查緝鴉片,嚴格實施禁菸令,封鎖廣東的鴉片煙商,嚴逞走私;他扣押了將近兩萬箱鴉片,並在虎門挖了三個大坑進行銷燬,規模之大,歷時22日才銷燬完畢,史稱「虎門銷煙」。

▶ PODCAST收聽:

https://open.firstory.me/story/ckazhqlf2e40u08739blyqo7v

有關鴉片戰爭或是林則徐在虎門銷煙的故事,相信在國高中歷史課本中一定會提及,因為它是中國近代史重要的開端,同時也開始了中國在19世紀至20世紀以來,從帝制走向共和體制的重要轉捩點。

自歐洲工業革命以來,英國在19世紀成為世界強權;英國東印度公司更取得在印度殖民地的專賣權,大量生產鴉片,並將貨品銷往世界各地;另一方面,工業革命後的英國大量貨物,急需一個市場龐大的外銷地,因此看準了當時貿易呈現嚴重逆差的中國。

而當時歐洲相當仰賴清朝出口的茶葉、絲綢、瓷器等奢侈品,卻對英國的工業製品興致缺缺,;加上英國對中國貿易時,因為黃金兌換貨幣及白銀上的匯差問題,加深了貿易的不確定成本,讓英國急需與中國討論一種雙方都能夠符合利益的貿易關係。

就在外交禮節上,雙方鬧得彆扭之際,鴉片似乎帶來了中英雙方僵局的破口;縱使清朝的禁菸令規定鴉片不得販售,但鴉片還是透過走私的方式流入中國市場,造成大量白銀外流;直到清廷命令欽差大臣(相當於現代的特別專案小組指揮官)林則徐前往當時清朝主要的對外口廣東,嚴格執行禁菸令,而有了「虎門銷煙」這起重要事件發生。

「虎門銷煙」的舉動引發英國不滿,在東南沿海一帶開始與清朝沿海守軍發生海上和岸邊衝突;清軍節節敗退,英軍最終在南京逼著清廷派出代表,在英國旗鑑康華麗號上正式簽訂中國近代史上第一個不平等條約

《南京條約》,為後續中國對外不平等條約開了先例。

《南京條約》中的主要事項包括割讓香港,廣州、福州、廈門、寧波、上海五口通商,並賠償銷燬菸品的巨額賠款;英國甚至在後續的附約中加上了享有片面最惠國待遇、租借地、享有領事裁判權、關稅優待等四大特權,進而引來了後續美國、日本、法國、俄羅斯等國的外交角力戰。

就在鴉片戰爭後,中國的民生經濟也出現重大變化,鴉片貿易氾濫,導致西方資本主義大量強勢移入中國,讓中國經濟一蹶不振,受到外國勢力的長期干擾與掌控。如此也引發了後續太平天國起義,國家行政機關腐化也讓革命思想漸漸萌芽。

看完這則「歷史上的今天」你有什麼想法呢?

歡迎留言分享與我討論唷!

**************

歡迎加入【有梗電影俱樂部】,不錯過任何電影實體聚會與活動喔!

臉書社團(需回答問題審核):https://www.facebook.com/groups/viewpointmovieclub/

Telegram群組:https://t.me/viewpointmovieclub2

PODCAST - Firstory APP

📣 XXY:https://open.firstory.me/user/xxymovie

📣 What A MAXX!:https://open.firstory.me/user/whatamaxx

別忘了按讚追蹤XXY視覺動物

📣 XXY視覺動物 YouTube頻道 http://pcse.pw/9ZNYT

📣 XXY @Yahoo頁面 https://tw.tv.yahoo.com/xxy/

📣 IG:xxy_djfishmb

📣 XXY @方格子 https://vocus.cc/user/@XXY2018

#電影 #歷史 #點評 #影評 #知識 #解析 #movie #history #歷史上的今天 #英國 #中國 #清朝 #虎門硝煙 #鴉片戰爭 #禁煙節 #林則徐

十七世紀英國反律法主義之爭:探討其起源與各方的論點

為了解決共和體制 的問題,作者沈斯祺 這樣論述:

在聖化(Sanctification)的課題中,信徒經常體會到律法與福音的張力,這種張力體現在反律法主義的論爭中,而反律法主義的神學辯論可追溯自十六世紀的改教家,如路德與加爾文,並影響十七世紀的英國、新英格蘭,以及十八世紀的蘇格蘭。本論文在辨悉路德與加爾文時代的反律法主義特質後,把焦點聚焦於十七世紀的英國,因為當時的反律法主義之爭在看重律法的清教徒的背景下,尤其襯托出律法與福音的張力。此外,新律法主義也參與在反律法主義之論爭中,形成三個論述彼此間的對話,因此十七世紀英國反律法主義之論爭成為瞭解律法與福音的重要課題。本論文從歷史與神學的角度,對三個議題提出探討。首先,清教徒在過去的文學、戲劇、

普羅大眾甚至教會圈子裡,予人古板的律法主義者形象,這個觀念值得被驗證,因為清教徒是由好幾個不同的因素産生的。另外,當時重視品德之群體不只清教徒,以致用律法主義之名冠於清教徒頭上是不合宜的。關於第二個議題,反律法主義者又給予基督教圈子一種抛棄律法、擁抱自由的觀點,這也是本論文想要考察之處,因為十七世紀的反律法主義者並不是不守律法,只是對如何守律法一事提出質疑。最後一個議題,巴克斯特作為新律法主義的代表人物,提出以守律法為得著福音的論述,即稱義是通過聖化來表現,這使改教之後的因信稱義以因信成義的方式呈現,再度混淆稱義與聖化的觀念,顚覆傳統的改革宗神學特色,這個說法必然讓清教徒對巴克斯特提出抗議,但

巴克斯特的新律法主義從牧養的角度出發,也使讀者在認識反律法主義的同時,多了一個視角,使律法與福音之論爭經過清教徒、反律法主義者,以及新律法主義者的思辯之後,可以更適切地落實於教會群體中。

羅馬人的故事Ⅰ:羅馬不是一天造成的(修訂二版)

為了解決共和體制 的問題,作者塩野七生 這樣論述:

榮獲「義大利國家功勞勳章」的日本作家 【暢銷30年代表作】全新改版 「羅馬不是一天造成的!」 從沒人在意的邊緣小城邦 到無可匹敵的地中海最強霸主 羅馬究竟是如何辦到的? ★本書榮獲日本新潮學藝賞 ★全球熱銷千萬冊,一部述說「羅馬何以成為羅馬」的磅礴史詩 ★日本文化功勞者、司馬遼太郎賞得主──塩野七生代表作 ★從崛起、壯大到轉折、衰敗,全面剖析羅馬,帶您看見羅馬千年的輝煌與落寞 羅馬千年歷史中,其實有長達五百年的困頓、掙扎與蟄伏。羅馬的建立者、十八歲的羅慕路斯以臺伯河東岸的七座山丘為立足地之初,羅馬只是義大利中部一個的小部族,軍事、財富樣樣不如人,這樣的羅馬,

為何最後能打敗眾強敵,締造輝煌偉大的帝國,成為地中海的最強霸主? ◎跌破眼鏡!太過邊緣竟是羅馬生存的主因 在〈羅馬的誕生〉一章中,作者深入側寫羅馬初建時的義大利局勢,在羅馬初生之時,義大利半島上早就有兩股強大的勢力:羅馬北方,是以採礦、製器技術聞名的伊特魯里亞人,他們生活富庶、繁榮,還不斷對外擴張,可說是義大利半島上的王者;羅馬南方,則有前來殖民南義大利、工商業發展快速的希臘人。實力不如人的羅馬,是憑什麼條件,得以抵擋這兩股強權? 作者剖析這三個族群的特性,得出讓人意外的結論:因為這兩大族群根本沒把羅馬放在眼裡!對伊特魯里亞人來說,羅馬太小、太擠了,不適合居住;對希臘人

來說,羅馬所在的臺伯河離通商港口太遠了,連讓人想攻占的吸引力都沒有。因位處邊緣,反而讓羅馬建立之初得以不受強敵壓迫,在義大利半島站穩腳步,迎來日後的繁榮與強盛。 ◎一人決斷!有效率的統治奠定羅馬發展基礎 羅慕路斯開啟的羅馬「王政時代」,由一位君王所統治。有別於其他書籍往往快轉或跳過此階段,本書不僅說明歷任七位羅馬王的政績,更細膩書寫每一位羅馬王的人格特質。當中有像羅慕路斯一樣的開拓者,也有人因性格沉穩而受到推崇,還有常身穿白袍、跑進森林與仙女對話的「真命天子」,或是以雄辯的口才贏得壓倒性認同的異族統治者。君王的多樣化特質,讓人感受到羅馬人適才適任、開放寬容的態度。 作者

也以富有故事性的文字凸顯羅馬的建設與轉變:人口穩定成長、領土持續擴張,且有清晰的法律建立日常秩序,還引進先進工程技術重整都市樣貌,帶我們一探羅馬能穩固成長的原因。 ◎共和誕生!羅馬特有的政治系統 史學家李維史陀這樣形容羅馬共和:「羅馬即將成為由每年選出來的人所治理的,受法律而非受個人統治的國家。」在行事專斷而不得民心的末代羅馬王被流放後,羅馬人反感於君王統治,改由兩位執政官擔任行政首長,讓權力不被一人所控制。自此,羅馬進入由執政官、元老院、公民大會相互配合、制衡的「共和體制」。 作者在〈羅馬的共和政權〉一章中提到,政體轉換不僅關乎制度改變,進入共和也造成不同勢力間互有消

長,此時平民勢力崛起,讓羅馬貴族不得不重視平民利益、聽取公民意見,透過將改革制度化,讓羅馬政治運作更為穩固。 ◎羅馬何以成為羅馬?開放、寬容的羅馬人 「羅馬不是一天造成的」,五百年的壯大之路,羅馬人是怎麼走過來的?羅馬的成功又歸功於什麼原因?作者梳爬史料、分析羅馬人的特質,為我們統整出羅馬成功的關鍵原因:開放的民族性格。 羅馬擴張過程中,採取同化戰敗者的政策,畢竟少一個敵人就是多一個朋友,將敗者化為同伴,才是壯大自身力量的根本作法。羅馬人不排斥異族、接納不同宗教信者,一來可避免不必要的爭端,二來也讓原本的社會因不同文化而激盪出新火花。羅馬曾受北方高盧人大規模入侵,整座羅

馬城被占領,面對如此劇烈的衝擊,羅馬人痛定思痛,進一步強化政治體制、加強對外結盟、對外擴張版圖。 抱持開放心態,又能從失敗中學習的羅馬人,自低谷爬起後不斷進步,在建國約五百年後,勢力橫掃義大利半島,更打敗強敵迦太基,一躍成為地中海霸主! 羅馬人的故事系列特色 ˙暢銷三十年的磅礴史詩:描繪羅馬從誕生、發跡,歷經崛起壯大,終致破滅衰亡的過程,帶您一覽羅馬千年來的奮鬥、輝煌與殞落。想深入了解羅馬,本系列是不可錯過的必讀經典之作! ˙大時代下「人」的故事:除了陳述事件發展外,本系列更琢磨於「人性」的描寫,以同理眼光凝視羅馬人的經歷,細膩刻劃羅馬人的內心與行事動機,為讀者建構

出栩栩如生的「羅馬人」的形象。 ˙跨越時空的交流與對話:作者詳盡蒐羅史籍與資料,如古羅馬史學家李維斯《羅馬史》、古希臘史學家波力比維斯《歷史》、凱撒《高盧戰記》等素材,以史實為基礎,透過生動的文字,帶您神遊古羅馬時代,與羅馬人進行一場跨時空交流。 專文導讀 翁嘉聲(國立成功大學歷史學系教授) 齊聲推薦 邢義田(中央研究院院士 歷史語言研究所通訊研究員) 范姜士璁(中興大學歷史系助理教授) 神奇海獅(作家、知名歷史部落客) seayu(即食歷史專欄作家 ) ★塩野七生以充滿想像力的文筆,透過故事般的方式詳細講述羅馬人成就的「豐功偉業」。....

..這套作品在日本暢銷超過三十年,透過翻譯也是華文世界裡有關羅馬史最受歡迎的著作。(國立成功大學歷史學系教授翁嘉聲) ★宛如真的回到古羅馬,看到當年的凱撒、龐培......就是這套書讓我發現,生動的故事與嚴謹的歷史是可以並存的。(作家、知名歷史部落客神奇海獅)

尋找新共和: 「中華民國第二共和」之論述及探索

為了解決共和體制 的問題,作者林家興 這樣論述:

十九世紀末期以後,西方共和主義與民主制度的思想逐漸傳入中國,1911年爆發的「辛亥革命」推翻了清朝,建立了亞洲第一個民主共和國「中華民國」,中國從此正式進入共和時代,也被稱為「中華民國第一共和」。然而自從1949年兩岸分治、中華民國政府遷台以來,原本統治全中國的「中華民國」在台灣的主權狀態及其憲政體制是一個備受爭議的話題。由於國際局勢的變遷,加上台灣內部的「本土化」政治思潮及爭取民主的「黨外」運動興起,中華民國在對內的憲政層次與對外的國際法層次上都創造了一個極其獨特的國家/政治實體的例子,此例的性質不僅是法律的,而且更具政治性。在1980年代末期一連串的政治工程開啟了中華民國的「台灣化」以及

「民主化」。1990年代的多次修憲並制定〈憲法增修條文〉,將原本涵蓋全中國的《中華民國憲法》及其憲政體制逐漸調整為適合一個以台澎金馬為主體的政權。日本學者若林正丈則以「脫內戰化」及「中華民國台灣化」來概括這些政治工程,並在修憲完成後,台灣政權已經發生了本質上的改變,與中國大陸的民意已經無關,認為在台灣的中華民國已經進入「中華民國第二共和」。然而,使用「中華民國第二共和」的論述相當多,使用方式與背景脈絡也各有不同。本文通過回顧各方對於「中華民國第二共和」概念與論述的來源,著重分析與歸納「中華民國第二共和」的概念與用途。它還試圖釐清世界各國的「共和分期」方式與進程,並分析一系列歷史事件與憲政理論之

間的相互作用如何影響中華民國的「憲政體制」與「政治共同體」發展。本文認為,不僅「中華民國第一共和」的法統至今仍然存在,〈中華民國第二共和憲法草案〉也已經錯過了它最好的政治時機,從而無法再次創造我國憲政體制的「憲法時刻」。然而,「中華民國第二共和」的概念與政策框架仍然對高度分歧的台灣社會與朝野政黨有參考價值,「尋找新共和」可能會是使中華民國與台灣重新凝聚和解,也使海峽兩岸找到合一政治秩序的出路。