像風吹過八千里歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中原中也寫的 山羊之歌:中原中也詩選(日本國民詩人首部繁體中文譯作精緻典藏版) 和胡德夫/著的 胡德夫:我們都是趕路人(加贈最新限量EP-撕裂)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自臺灣商務 和北京聯合出版公司所出版 。

國立政治大學 台灣文學研究所 孫大川所指導 蔡佩含的 站在語言的灘頭: 戰後台灣原住民族文學與歌謠的混語政治 (2020),提出像風吹過八千里歌詞關鍵因素是什麼,來自於台灣原住民族文學、語言政治、原住民歌謠、南島語系、第一自然。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 孫大川所指導 呂紹凡的 部落傳唱的新聲響——九零年代台灣原住民流行音樂的形成與展開 (2017),提出因為有 流行音樂、原住民性、口傳文學、集體性、差異自主性、台灣原住民流行音樂的重點而找出了 像風吹過八千里歌詞的解答。

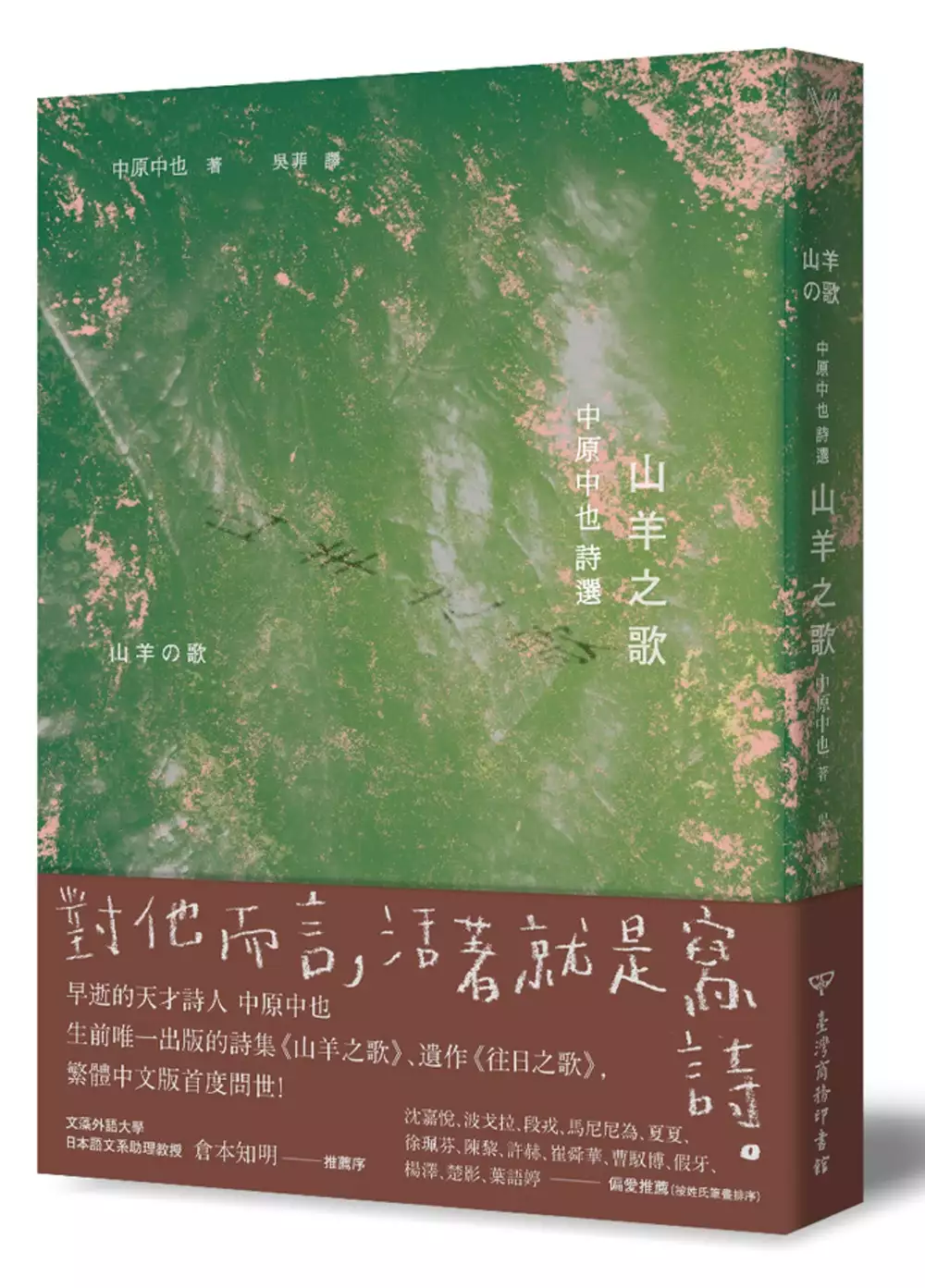

山羊之歌:中原中也詩選(日本國民詩人首部繁體中文譯作精緻典藏版)

為了解決像風吹過八千里歌詞 的問題,作者中原中也 這樣論述:

「污濁了的悲傷之上 痛楚且懷了恐懼 污濁了的悲傷之上 無所事事也迎來日暮……」 活著,就是寫詩! 早逝的天才,如彗星般閃現昭和詩壇 燃燒的詩人,灰燼之舞的有情節奏 他的詩呈現了意象固定之前純淨流動的原型 如銀絲穿透、如飄雪沉吟 日本家喻戶曉的國民詩人──中原中也 生前唯一出版的詩集《山羊之歌》及遺作《往日之歌》 繁體中文版首度問世! 中原中也是日本最具代表性的詩人之一,他的詩作被收錄在教科書中,也經常被各種不同形式的創作延伸引用,因而成為日本家喻戶曉的詩人,受到不同世代的讀者一致推崇。 中也的創作深受藍波、魏爾崙等詩人影響,他的第一本

、也是生前唯一一本詩集《山羊之歌》中收錄了早期的詩作,包括確立其創作方針的〈晨歌〉、人們琅琅上口的代表作〈污濁了的悲傷之上〉等,以獨特的感性告白生活中的所思所想,獨抒性靈、纖細自傷的詩風,即顯見法國象徵主義的影響。此外他亦擅於用典,王爾德的《莎樂美》、希臘神話中的海妖、歌德的《浮士德》、維吉爾的《牧歌》等,絕美而淒楚的意象,在詩中屢屢浮現。 早夭的兄弟、無疾的戀愛、決裂的友情,生命的苦楚化為果實,飽滿了詩人羸弱敏感的心。1936年,長子文也夭折,為他帶來又一次的打擊。遺作《往日之歌》的副標題為「獻給亡兒文也之靈」,其中收錄了〈冬日的記憶〉、〈還會來的春天……〉等追憶幼子的詩作,向來對生命

極為誠實的中原中也,於此呈現刀剜般的自剖。 恆常無盡的悲傷,難以擺脫的宿命,中原中也詩中蕭瑟悲涼的抒情腔調,正如知名文學評論家小林秀雄所形容的,是「沒有窮盡無以名狀的悲哀」。然而,他卻不一味厭世,而是在死滅中探求生之欲,文豪太宰治的女兒太田治子曾評論道:「太宰治和中原中也之間最大的差別,在於太宰總是想著死,中也則是想著生……無論處在怎樣絕望的境地,他也會從絕望中萌發生之堅強,那種軟弱中的堅強,令人為之傾倒。」 書籍設計理念(美術設計:謝捲子) 中原中也的詩作多藉景抒情,主題大部分跟自然有關,有春天,有雪等,故將這份自然的情懷做得像一個密封的禮盒,把時間凍結在書中。雖然詩人是憂鬱的

,但設計上則將這樣的感覺轉化成不那麼悲傷,畢竟對我們來說,詩人的才華何嘗不是一份禮物? 書封想傳達他所踏過的痕跡,一切的生存都會留下痕跡,故以非具象的不同紋路層層堆疊,代表走過的足跡,有青苔,有微光,有春天來臨的紅花。 書名的部分則想傳達在大自然中,「時間」是決定一切的主宰,因此設計了一道「斜影」,模擬中原中也的抒情觀,也暗喻人生的夕陽。 最後,在書口處刷上咖啡色,讓這本書看起來像大自然的剖面圖,先是土壤,然後才是外人所看見的紅綠世界,完整詮釋此書就是大自然的一塊拼圖,也是《山羊之歌》作者──中原中也的化身。 書腰:巨圓紙業新紛手揉美術紙/特色銀 書衣:PVC網

版印刷/特色粉紅+白色 書封:大亞紙業香草美術紙/四色印刷、網版印刷/特色銀 書口:網版印刷/咖啡色 本書特色 ‧風靡無數世代,日本國民詩人中原中也首部繁體中文譯作 ‧文藻外語大學日本語文系助理教授倉本知明推薦序 ‧附譯者編纂中原中也年表 ‧書衣以PVC網版印刷,書封則以美術紙網印加上特別色,書口單色印刷,層層疊疊,呈現詩人不同層次的精神生命 名人推薦 文藻外語大學日本語文系助理教授 倉本知明 ──推薦序 沈嘉悅、波戈拉、段戎、馬尼尼為、夏夏、徐珮芬、陳黎、許赫、崔舜華、曹馭博、假牙、楊澤、楚影、葉語婷 ──偏愛推薦(按姓氏筆畫排序) 好評

推薦 知名文藝評論家小林秀雄:「愛情無法讓他看見愛的風景,悔恨無法讓他表現出悔恨,他只是咀嚼情緒本身,然後原封不動地入詩。此時的他蔑視語言的秩序,表現出愛情或悔恨中純粹的精妙,讓我驚嘆。」 作家、文豪太宰治之女太田治子:「中原中也的生活與詩是分不開的,他總是全心全意地思考『何謂詩』、『何謂詩人』,對他而言,活著就是寫詩。……他的詩與他的生活緊密契合,沒有一絲一毫扞格。因此他筆下的每一句話我們都可以深信不疑,也就是說,那些詩並非只是漂亮話。中也的詩藝固然出色,但我直截感受到的,則是比那更為深刻的、詩人的赤忱。」 小說家大岡昇平:「他的詩有意盤據在文藝評論式的解釋難以觸及之處,以

隱微卻精準的觸手直探讀者的靈魂深處。他的詩之所以擁有不可思議的穿透力,個中秘密正是在此。」 詩人高橋順子:「能如此全心地詠唱青春的苦惱、悲傷和希冀的詩人,在我看來只有中原中也。」

站在語言的灘頭: 戰後台灣原住民族文學與歌謠的混語政治

為了解決像風吹過八千里歌詞 的問題,作者蔡佩含 這樣論述:

本研究借用了夏曼‧藍波安文學裡的「灘頭」概念,另作「語言的灘頭」來描繪不同的語言接觸時,所產生的衝撞、交混、協商的前緣空間。期望藉由描繪「語言灘頭」這個充滿政治力作用的歷史縱深與空間向度,討論戰後台灣原住民族面對複雜的語言政治與角力時,以何種姿態和策略,有意或者無意的介入了台灣的漢語世界,改變了漢族中心的思維和語言結構。而本文聚焦在戰後以來至今,不同世代的原住民族文學書寫與歌謠裡的混語表現,這些不同世代的原住民創作者,在書寫及歌謠創作的語言表現上,都受到時代脈動、政治情勢、文藝政策、媒介載體、本土化潮流和語言政策等因素的影響,而開展出不同的混語模式和策略。但是,混語表現的意義並不只是借用漢語

為主體發聲,而更是包涵著在重層殖民情境底下的主體如何在變動複雜的歷史情境中,在各種可能的劣勢下做出怎樣的抉擇,並在語言的使用開拓自我/他者的對話空間,展現能動性。除了殖民、政權更迭、語言霸權、族群位階等等外部政治條件之外,我們也無法忽視原住民族語言邏輯裡與「第一自然」共生的特質,這是討論混語議題時必須探究的核心命題和內在向度,也是原住民族的「混語政治」最為特殊之處,更是連結世界各南島語族文學的關鍵所在。

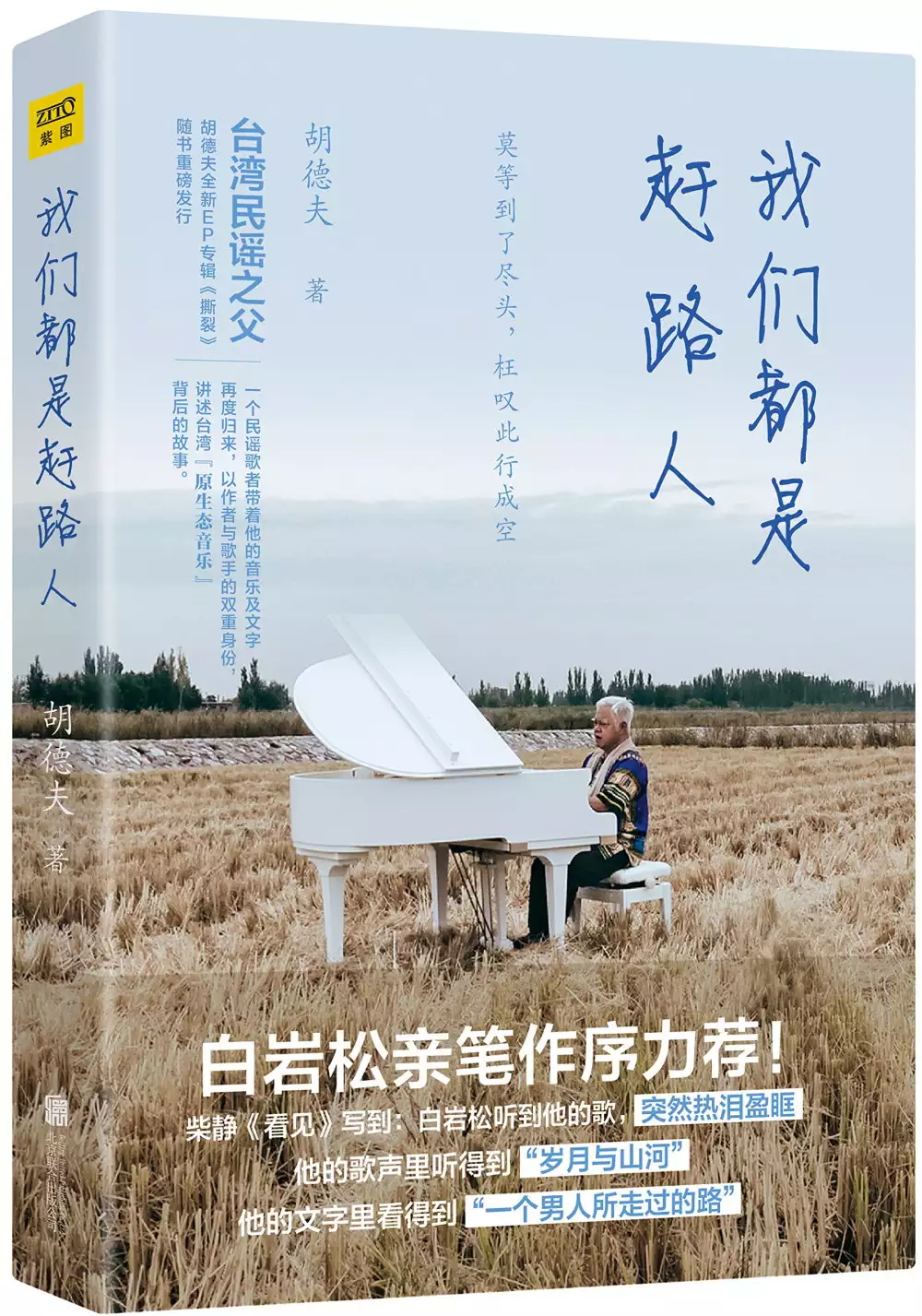

胡德夫:我們都是趕路人(加贈最新限量EP-撕裂)

為了解決像風吹過八千里歌詞 的問題,作者胡德夫/著 這樣論述:

【台灣民謠之父:他是這個浮躁年代一開口就能令你安靜的人】◎20世紀70年代,胡德夫與楊弦、李雙澤推動了被稱為「整個華語流行音樂啟蒙運動的民歌運動」。◎台灣著名詩人余光中說他的身體里住著一個深沉的大風箱,他一開口,你就能明白白岩松為什麽說「恨不得立即給他下跪」。◎李宗盛、蔡琴、齊豫、萬芳等一眾歌手皆受其影響。◎55歲才出第一張專輯,當年即打敗呼聲頗高的周傑倫獲得金曲獎。◎台灣著名作家龍應台說人們因他的才華而特別「寶貝」他。◎人生啊,就像一條路,一會兒西一會兒東,匆匆,匆匆。15首歌曲作品背後的人生故事,通過歌曲講述滄桑的歲月與經歷,你會忘記身邊的噪雜,沉浸在作者娓娓道來的文字

中。他以音樂詮釋著自己的人生哲學:他筆下的台灣原住民,親切、熱情、有困難卻依舊對生活充滿著希望,他們有著自己的語言,他們用唱歌的方式來表達情感;他筆下的童年,是在牛背上躺著看天空的小孩;他筆下的人生,就是你我共同經歷的成長。◎以一句歌詞「我們都是趕路人」為書名,講述人生就像一條路,時間匆匆而逝,雖然會經歷聚沫與幻滅,但是人生總要留下一點美麗。有的人留下一種風范,有的人留下他的作為,也有人留下他的詩與歌,但最重要的是留下愛心,這愛心總會給世間帶來些美好。30年前,在華語歌壇,有這樣一位男歌手和現在的陳奕迅一樣出名。年輕的一輩,對於他也許會有點陌生,他是台灣的民歌之父,他的音樂影響了羅大佑、張艾嘉

、張惠妹,他叫胡德夫。明天以及未來是最最遙遠的路,大大小小的舞台是最最遙遠的路,不斷邂逅熱愛你的人是最最遙遠的路,活到老唱到老是最最遙遠的路。 他是台灣原住民歌手,推動了「整個華語流行音樂啟蒙運動的民歌運動」。 如果說羅大佑是個豐碑,那麽胡德夫應該被叫做傳奇,他與朋友領導了台灣的一輪校園民謠風潮。隨後,校園音樂浪潮傳到內地,掀起了以高曉松、老狼為代表的第二次校園音樂浪潮。 他是原住民運動的先驅。他的創作為歷史做見證,為族群吶喊,為同胞請命,為民主自由求生存。出生於台灣台東的原住民歌手。有台灣民謠之父之稱。1973年胡德夫舉辦了台灣史上第一場個人演唱會。2005年4月,首次出版個人音樂專輯《匆

匆》,獲得台灣流行音樂百家專輯第二名。歌曲《太平洋的風》獲2006年金曲獎最佳詞人獎、最佳年度歌曲。

部落傳唱的新聲響——九零年代台灣原住民流行音樂的形成與展開

為了解決像風吹過八千里歌詞 的問題,作者呂紹凡 這樣論述:

「音樂」或「歌」在台灣原住民的生活中有著特殊的文化位置,在「原住民文學」發展之際也屢屢成為難以分割的元素,而在書面文字以外龐大的原住民口傳文學中,音樂或歌曲更是有著舉足輕重的地位。在歌手巴布狄倫(Bob Dylan)獲頒諾貝爾文學獎的今日,不但代表了歌曲文本在俗文學與典範文學中的壁壘再度被挑戰,「流行音樂」所牽扯到的全球架構之流行文化、娛樂產業與庶民生活價值等面向也開始被一併地以「文學」觀點討論。本論文從「口傳文學」與「流行音樂」兩個領域出發,並以唱片公司跨國整併以及在地意識、多元文化價值蓬勃的九零年代台灣為關鍵的時間點,探討「原住民流行音樂」如何成其面貌,以及當中具代表性的可能因素與類型特

質。本研究的思考軸線,從「他者」的書寫、「認同」的建構到「差異」類型的成形,在這個演進過程中,當代西方理論的發展已經顯示了一條清楚的路線,它不但可以是個體生命歷程的縮影,與台灣原住民族的近百年來的族群經驗也密切地吻合。本論文首先以認同經驗的層次來檢視原住民「傳唱歌謠」所反映的時代社會性質,以及當中屬於口傳文化「集體性」的展現,並探討傳唱歌謠進入流行音樂框架中的銜接處所產生的關鍵性質差異。其次,討論九零年代的台灣音樂環境,分別從產業、創作製作和文化三個面向進行考察,嘗試描繪出原住民流行音樂成形的狀態。最後,以「流行音樂」的研究觀點來對原住民流行音樂的實際案例進行分析,包含其核心價值與邊界形式的討

論,也與全球脈絡中的其他「口傳」族群音樂成其音樂類型並影響主流流行音樂的案例進行對比參照。在這些大主題與「歷史敘事學」(Historical Narratology)式的分析考察中,本文企圖勾勒出原住民流行音樂作為一種音樂類型,在其差異脈絡中的「差異自主性」,相對應於口傳文學「集體性」與某種他者印象中「原住民性」之觀看軸線,作為未來對原住民音樂或其他流行音樂類型可嘗試的一種研究思路與音樂經驗的印證方式。