人面春風的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 我台北,我街道2: 那些所有一切的並存 和木海的 成語四格漫畫2都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自木馬文化 和晨星所出版 。

東吳大學 中國文學系 謝靜國所指導 陳可融的 恍惚的旁觀者——鐘鳴詩文研究 (2021),提出人面春風關鍵因素是什麼,來自於鐘鳴、第三代詩歌、旁觀者、移情、異托邦。

而第二篇論文國立臺灣大學 臺灣文學研究所 洪淑苓所指導 涂書瑋的 詩的交涉──兩岸戰後新詩的話語形構與美學生產 (2020),提出因為有 自我、現代主義、後現代主義、女性、話語、美學的重點而找出了 人面春風的解答。

我台北,我街道2: 那些所有一切的並存

為了解決人面春風 的問題,作者 這樣論述:

22位跨領域作家書寫台北 那外面的裡面的、明處的暗處的,學習理解它所有一切的並存。 本書參與作者:羅智成/詹宏志/李桐豪/陳嘉新/劉梓潔/楊富閔/徐淑卿/陳慧/李昂/吳崑玉/張國立/廖志峰/夏夏/孫梓評/陶曉嫚/邱比/林昆穎/凌宗魁/陳柏言/蔣亞妮/張娟芬/陳雪(依文章順序排列) 我也感同身受那些被現代性巨大城市掩蓋的:成長的探索、微痛的回憶、畸零的人生,以及努力存活的印記……。——李金蓮 《我台北,我街道2》由作家、資深編輯李金蓮擔任主編,集合22位跨領域的作家書寫台北,包括精神科醫師、政治工作者、建築文資工作者、藝術家、音樂人與出版人

加入筆陣,他們的台北,讓我們對號入座自己的曾經,也學習理解這座城市,那外面的裡面的、明處的暗處的,所有一切的並存。 羅智成說每個人自有他自己的城市,詹宏志的台北構成他所有奮鬥求活的舞台,李桐豪走過蔡明亮、楊德昌電影裡出現的台北場景,陳嘉新寫世紀末的永康街,劉梓潔的師大路有著浮游漂浪的身影,楊富閔寫他的台北十年,徐淑卿回望不復存在的酒之島,陳慧眼中的六條通是混濁的河,李昂寫可以通往監獄的一條路,吳崑玉寫台灣政壇第一路青島東路的日常,張國立的運將帶你穿梭台北巷弄,廖志峰中年以後重新發現赤峰街與迪化街,異鄉人孫梓評見證信義區驟然誕生,陶曉嫚的南陽街考生故事,邱比在復興南路私藏的青春時

光,林昆穎乘著299公車從輔大奔向台北車站唱片行,凌宗魁的建築地景紀錄東區曲折身世,夏夏的汀州路記憶一代傳過一代,陳柏言寫他的昆明街,蔣亞妮的陽投公路是霧氣瀰漫滿懷惆悵,張娟芬寫消失的松山路六百巷,陳雪的溫州街熟悉又陌生…… *內文摘句 如果台北可以有自己的記憶,我也希望她記得我這一個曾經在此努力活過的年輕人……。——詹宏志 愛的天絕陣、寂寞的地烈陣、孤單的寒冰陣、情感的落魂陣,我逃不了了,那是在西門町看蔡明亮的電影,獨特的、哀傷的共時性。──李桐豪 回望這些酒之島,已經不復存在。但城市中總會有新的島嶼浮現,為我們刻劃下新的年輪標記,而我們

究竟是誰的答案也逐漸清晰。──徐淑卿 我在這裡的記憶也是沒有根的。走過那些形形色色,就算手中拎著再多購物袋,能追求的也不是存在,而是隱身:這裡沒有我,我不在那兒。──孫梓評 一條短短的街,他們將之走得非常漫長,彷彿人生一瞬,都濃縮在了這條街,那夜深沉到底然後轉向天明,悲傷的故事被傾吐,聆聽,收容,接住,融化開來不知道變成了什麼,卻永遠停駐在這些人的身體裡。──陳雪

人面春風進入發燒排行的影片

Created by VideoShow:http://videoeditorglobalserver.com/free

恍惚的旁觀者——鐘鳴詩文研究

為了解決人面春風 的問題,作者陳可融 這樣論述:

鐘鳴被歸類於中國大陸1980年代以行動詩歌著稱的「第三代詩人」範疇內,他身兼詩人、散文家、評論家,曾創辦地下刊物,因其寫作主題的豐富性與獨特文風被認為是學者型詩人。目前學界對鍾鳴的研究較為缺乏,本論文擬針對鐘鳴詩文進行研究,試圖重新定義他在文學史上佔有的空間。本文首先追溯中國新詩發展歷史,將鐘鳴的寫作置於文學史的發展脈絡中進行研究,探討「朦朧詩派」到「第三代詩人」中國詩歌發展史中鐘鳴的所處位置以及寫作理念、文學意識,注意到鐘鳴對話語權被剝奪以及單一話語形態的焦慮,成為他在不同文體間反覆嘗試的原因。同時他認為「第三代詩人」間形成詩歌的共和體,使寫作成為集體運動,失去個人性的特徵,造成詩歌的匱乏

,因此他以「旁觀者」自居,企圖遠離集體,追求寫作的獨立性。鐘鳴以「旁觀者」自居是由於在時代中所面臨表達的困難,因此遁入一個完全內省的思考世界,時代所帶來的情慾壓抑、政治恐怖影響了鐘鳴的寫作,也使他對白銀時代詩人曼德爾施塔姆有強烈的移情心理,並在移情中幻化出一種特殊的寫作方式。同時,在「第三代詩人」的寫作逐漸淪為詩歌運動,不再聚焦於寫作本身時,鐘鳴以大量神話整理與散文寫作替代詩歌創作,本文針對鐘鳴藉由神話喚醒的歷史記憶與情感進行探討,鐘鳴企圖藉神話探索面對世界的其他視角,而他的神話體長詩〈樹巢〉中聚焦於虛假、空虛的墟中國度,探討極權的統治者與變成「非人」的人民間的關係,他在書寫動物化的人民時,希

望藉由「敞開」與「變形」的力量,追求一個融合動物性與人性的超越的存有。身體圖像的政治化、觀看的權利與社會圖像同樣是鐘鳴寫作的主旨。在其晚期著作《塗鴉手記》中,鐘鳴以塗鴉作為表達與文學的延伸,注意到在當代中國塗鴉失去其自由與抵抗的天性,淪為政治工具,塗鴉象徵著話語權覆蓋。鐘鳴企圖以塗鴉的邊緣性重新奪回表達權力。同時鐘鳴有感於毛時代以來,中國一直沉浸於社會主義烏托邦的美夢之中,神話的政治領袖與狂歡的人群組成了僵化的社會結構,在這樣的社會氛圍中,鐘鳴關注三星堆文化,結合考古與書寫,與狂熱的群眾逆行,試圖建立知識、文學與歷史的異托邦。

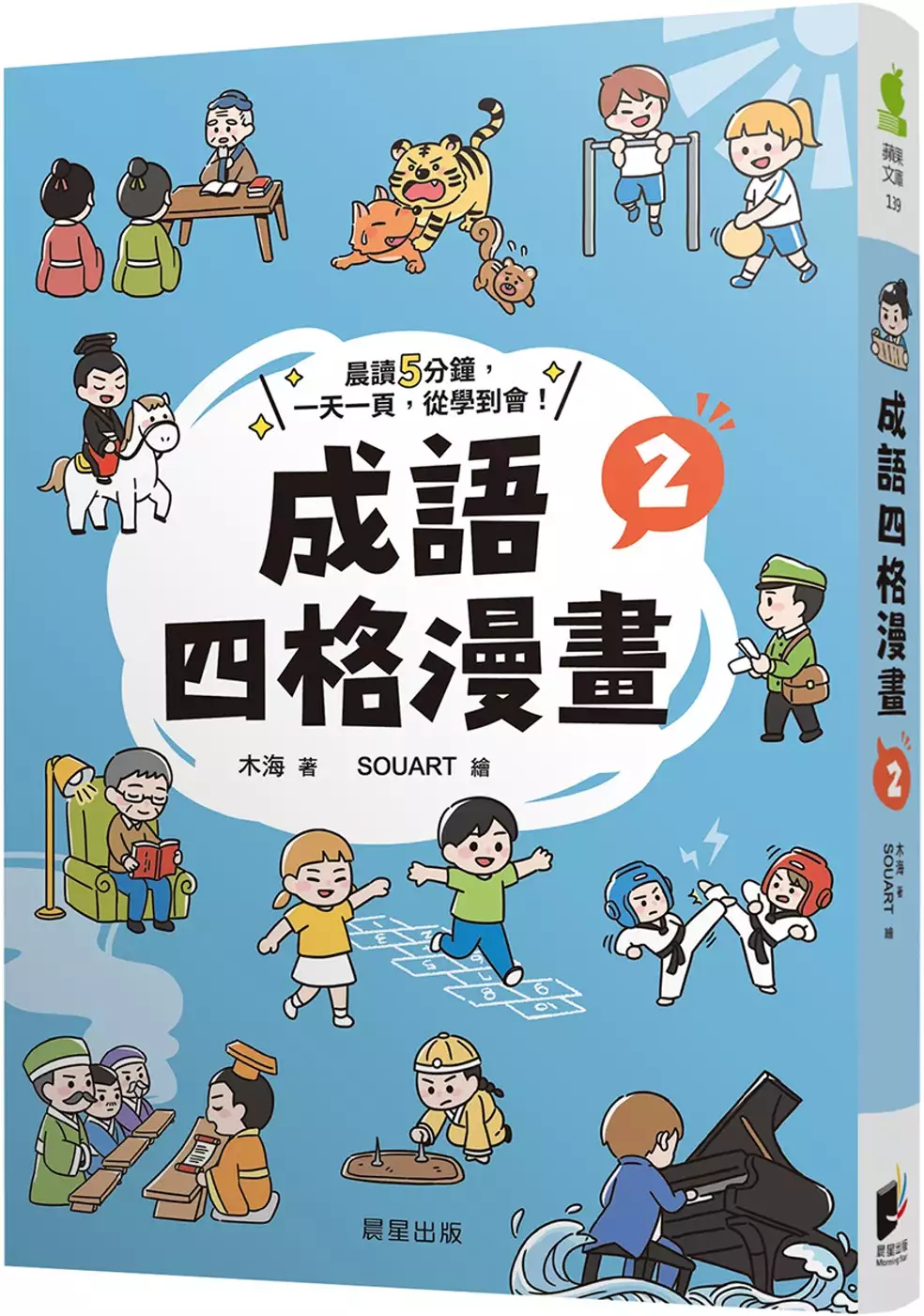

成語四格漫畫2

為了解決人面春風 的問題,作者木海 這樣論述:

\好評再推出!全彩成語四格漫畫第二集來啦/ 不僅讓孩子讀成語,最重要的是,樂‧在‧其‧中 ★符合108年課綱,培養閱讀素養 ★逗趣的四格漫畫,幫助圖像記憶 ★配合心智圖,快速查找成語屬性 這次帶著孩子更進一步探究成語的背景,專門收錄了250個典籍來源的成語,並以經、史、子、集做為分類。舉凡《論語》、《孟子》,《史記》和《戰國策》、再到唐詩、宋詞、明清小說等。除了讓孩子清楚了解成語的背景之外,還能學習到額外的國學常識。 想知道,這些成語出自哪些典籍,又有什麼樣的故事呢? ‧經:「溫故知新」出自《論語》,可以幫助學生聯想到與孔子有關,也同時

補充解疑,為何應該是「子部」的《論語》卻會被分類在「經部」。 ‧史:「狐假虎威」出自《戰國策》,其背後的意涵為諷刺將軍昭奚恤的威勢,其實是靠楚宣王建立的。 ‧子:「心煩意亂」出自《楚辭》,自然聯想到與大詩人屈原有關,原來他因為擔憂君主被小人蒙蔽,產生了煩悶的情緒。 ‧集:「司空見慣」與唐代大詩人劉禹錫有關。他看見李紳奢豪的酒宴,卻習以為常的樣子,不免唉嘆自身遭遇。 想知道,學成語的好處嗎? ◎提升作文力!當別人還在搜索枯腸找成語時。你已經能夠貼切的運用成語,下筆如有神,快速寫好作文。 ◎提升閱讀力!無論是經典文學或是現代小說,或多或少都會出現成語。為了避免一知半解的情

況,就需要好好學成語。 ◎提升說話力!成語的意思精練,能讓你在談吐之間表現出文采,口出妙語讓大家刮目相看。 ◆本書關鍵內容: 250個四格成語漫畫、500個以上延伸成語、文學常識、100道以上練習題 *適讀年齡:生難字加注音,讀字不卡關。 國小中年級 親子共讀,最佳入門 國小高年級 自主閱讀,培養興趣 國中以上 課外延伸,增加知識 本書特色 ◎ 用生動的心智圖輔助,將各類成語劃分為經史子集,讓孩子能夠聯想典籍,還有成語的背景,能夠有效記憶。 ◎ 四格漫畫的表現方式為兩類,一為畫出成語的歷史典故,方便讀者理解來龍去脈;二為成語的現代應用,讓讀者了解

情境,能夠快速應用。 ◎ 每個成語皆輔以相近詞、相反詞,有效延伸學習。更補充了該成語相關的來歷、背後故事、額外的知識多多益善,豐富了視野,讀起來津津有味。 ◎ 附錄成語相關練習題,複習整本書的內容,確保融會貫通,從此應用成語游刃有餘、信手拈來!

詩的交涉──兩岸戰後新詩的話語形構與美學生產

為了解決人面春風 的問題,作者涂書瑋 這樣論述:

本文提出「詩的交涉──」此一概括式的比較研究修辭,指出兩岸當代詩的研究必須跨越交流、對話的層次,而將「兩岸詩」重新放置在一個不斷變動與自我修正的歷史/語言空間裡,重新回到每一個歷史語境與詩歌探索的交會處上,考察兩岸當代詩「道德–審美」姿態在新詩文本內部呈現的「指向性」修辭結構與範疇的共性,也就是──指出兩岸當代詩人及其作品,介入當代新詩書寫場域與權力形構的不同方式,也就是如何透過闡述自我心象與世界的關係、對詩歌「現代性」的不同承接與延續路徑、對「後現代性」的語言及想像實踐,以及女性詩人如特透過特定語言戰略與技術,反抗男性/權威/社會的文化共謀結構。本文試圖從「自我意識」、「現代主義:歷史/時

間」、「後現代主義」、「女性詩學」四個主題,切入兩岸在戰後從「現代主義」到「後現代主義」的新詩景觀,並做出美學特徵上的比較研究。在「自我意識」相對於「現代性」的關係上,右翼法西斯時期的台灣,是個人主體的追求與定位、向外拓殖、「走出去」的現代性,在革命左翼的中國,是人性尊嚴的修復與回歸、向內固守、「走進來」的現代性;而在八〇年代「現代主義:歷史/時間」的美學維度上,兩岸詩人承擔歷史/時間的感覺結構也不同,台灣偏向「抒情傳統」的現代主義,中國偏向「啟蒙」構圖的現代主義。兩岸詩人面對「傳統」的態度,都是將「古典」與「傳統」視為建構民族精神與文化典型的重要資源,問題是如何親近、擷取「傳統」,並以現代主

義的技法重新「發明」「傳統」;「後現代主義」方面,台灣具備「世代/語言」到「主體/理念」的位移軌跡,中國是口語化、反權威、反崇高為美學主導模式;「女性詩學」方面,台灣偏重多元議題,屬於走向社會──女性話語的多元化實踐,中國偏重語言本體,屬於走向自身──女性話語的語言化實踐。