五金行 狗 籠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦齊藤洋寫的 黑貓魯道夫3:魯道夫和來來去去的朋友 可以從中找到所需的評價。

另外網站黄金络石的养护 - 东方视窗也說明:瑞香树态婆娑、枝叶茂盛,叶色浓绿,花朵素雅,行若丁香,花白如玉,祥瑞 ... 尾蕉,黄鹌菜,鸳鸯茉莉,鸢尾,鸢罗,鹭草,蝙蝠花,南一笼鸡,山一笼 ...

亞洲大學 視覺傳達設計學系 朱庭逸所指導 吳書媛的 張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯 (2019),提出五金行 狗 籠關鍵因素是什麼,來自於張徐展、紙紮、尼采、存在主義。

而第二篇論文國立東華大學 中國語文學系 彭衍綸所指導 林全洲的 臺灣三金山民間文學與相關文史之研究 (2015),提出因為有 黃金、九份、金瓜石、世界遺產、無形文化遺產、民間文學的重點而找出了 五金行 狗 籠的解答。

最後網站第四百六十四章鎧分四品,元辰白骨,立一塊七殺碑 - 黃金屋中文則補充:后來叫原初仙神打得崩碎,籠蓋四野的穹廬塌陷,支撐十方的地柱傾斜,大破滅之后,自成一 ... 尤其是第三等的役民和第四等的奴隸,世世代代皆如此,好似受圈養的豬狗。

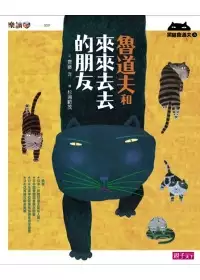

黑貓魯道夫3:魯道夫和來來去去的朋友

為了解決五金行 狗 籠 的問題,作者齊藤洋 這樣論述:

【黑貓魯道夫】系列——貓在江湖,上不上道很重要! 流浪貓三結義,一部媲美桃園三結義的黑貓歷險記 俗話說:不打不相識!一隻小黑貓被迫離開家鄉,流浪到東京,與道上貓老大因爭奪一條魚而結識,在貓老大的帶領下展開一段流浪貓的學習之旅。兩人與五金行的寵物貓結成好友,有福同享、有難同當。當危險來臨時,他們絕不低頭、更不認輸!彼此肝膽相照,輝映出一部有笑有淚的流浪貓之歌。 三部曲《魯道夫和來來去去的朋友》——流浪生涯,繼續上路! 我是一隻黑貓,名叫魯道夫。我有一個特殊的專長,就是我會寫字。這是我的第三本書。第一本叫做《魯道夫和可多樂》,第二本叫做《魯道夫.一個人的旅行》,現在你正在讀的這

一本是前兩本的續集。 我出生於日本岐阜,現在則住在東京。所謂的「東京」是指位於日本本島東邊盡頭的地方,由附近的江戶川堤看過去,可以望見千葉縣。兩年前,我從魚店偷了柳葉魚,被魚店老闆一路追捕,後來及時跳上停靠在附近的一輛貨車的載貨臺。在那一瞬間,我的頭也同時被魚店老闆從後面丟過來的拖把擊中, 昏了過去。就這樣一路從岐阜被載到東京。那時候的我,還只是一隻小貓。 現在回頭想想,以當時那樣小小的身軀,能夠跳上那麼高的貨車載貨臺,實在是件不可思議的事。現在的我,除了會寫字以外,跳躍也成了我的長項之一。 作者簡介 齊藤 洋 一九五二年出生於東京,完成中央大學研究所的文學研究課程,目前為亞細亞大

學的教授。一九八六年,以《魯道夫和可多樂》一書獲得講談社兒童文學新人獎後踏入文壇。續篇的《魯道夫.一個人的旅行》獲得野間兒童文藝新人獎、日本路傍之石幼少年文學獎。主要作品有「企鵝」系列、《偉大的國王》《魯道夫和來來去去的朋友》、《什麼東西向日丸》、《無尾熊新聞》等。 繪者簡介 杉浦範茂 一九三一年出生於愛知縣,畢業於東京藝術大學美術系,擅長平面設計和童書的插畫。一九七九年,以《古屋之森》獲得小學館繪畫獎。一九八三年,以《睫毛海的飛機》獲得日本繪本大獎,博洛尼亞國際兒童圖書展圖像獎,一九八五年獲得藝術部門文部大臣新人獎。

張徐展《紙人展》系列作品之藝術精神研究——兼談與尼采存在哲學之關聯

為了解決五金行 狗 籠 的問題,作者吳書媛 這樣論述:

動畫對於張徐展而言,是與這個荒唐又沈悶的社會重新連結的方式之一。個體在面對大環境下的不安無處發洩,便只能逃脫到夢境裡,因此創作對於張徐展而言就是建構一個烏托邦,擅長以魔幻的手法帶領觀眾用不同的角度觀看,創作中處處可見怪誕、詭譎的風格,在如夢如幻的錄像裡做自己的主人,然後對世態的謬態進行揶揄。本研究將以張徐展從2013-2017年開始製作的《紙人展》系列錄像為研究目標。由於《紙人展》系列錄像可說是張徐展創作歷程中一個重要的轉折點,將他的早期手繪動畫與近期紙偶動畫區分開來。同時,因為他的紙偶錄像裝置在當代錄像藝術中獨樹一格,因此《紙人展》系列裝置錄像不論是對於張徐展本人抑或是在當代錄像藝術都具有

其重要性。筆者認為不論以紙紮作為影像的素材亦或作品核心要傳達的內容皆與生死衰亡以及人生的茫然感有關,這些議題與存在主義所追尋的個人價值是可以連結起來的。筆者以文獻作為基礎,再藉由實際觀展與訪談更了解《紙人展》這個系列錄像,經由符號學解構《紙人展》紙偶錄像的影像內容,接著探討其表現形式,最後以尼采的存在美學切入,對作品進行分析。本文以色彩、時間、音樂、空間等不同面向,分析《紙人展》系列錄像的表現手法,發現張徐展藉由紙偶身上的色彩,轉化糊紙品的形象,並透過大面積的場景顏色與燈光的搭配,塑造出不同的情境;而動態影像的循環播放或是片段性影像的呈現,也強化了錄像物件的美學以及作品與觀者之間的互動;此外,

錄像裡頭的音樂以及作品以不同的敘事手法在空間呈現,也是張徐展錄像創作中,很重要的一環。《紙人展》系列錄像的每件作品,張徐展都為其搭配上各自專屬的曲調,重現出每個空間的家族回憶;並在作品展出時,透過不同的空間投射與媒介之間的轉換,帶給觀者不同的觀看經驗。最後,本文以尼采的藝術審美觀點分析《紙人展》,筆者認為張徐展的紙偶錄像不僅體現了日神阿波羅的造型藝術之美與酒神戴奧尼索斯的肢體生命力,更重要的是,展現了酒神在面對悲劇時死而復生的精神與振作,並帶出光明的面向。

臺灣三金山民間文學與相關文史之研究

為了解決五金行 狗 籠 的問題,作者林全洲 這樣論述:

臺灣有金傳聞已有數百年,然被各界重視而採掘,始自前清乙酉年,迄今不過百餘年歷史,期間歷經日本竭澤而漁掠奪,致使礦脈枯竭而停產並導致產業聚落蕭條,近年因資產保護興起而名列臺灣世界遺產潛力點推荐名單。 九份、金瓜石與牡丹,昔日合稱臺灣三金山,如今境遇各自不同,從人聲鼎沸的九份走過,再到車滿為患的金瓜石,後山牡丹卻是入夜蕭條如鬼域,三地興衰,寫盡了因礦而興而沒落的兩極對照。兩年多來,從文獻爬梳所得,再密集走訪區域內耆老與礦工住家,整理出傳說、故事、歌謠、俚諺與禁忌等五大類民間文學作品,計有一百四十五則敘事內容。雖說這些篇章仍有若干殘缺不全,可這也是民間文學特質之一,因為口傳形式導致容易遺忘

與變異。在採集過程中,尤能感受到招魂碑所稱:「黃金固貴矣,而人命尤重!惟人乃肉體,焉能與金石爭壽乎?黃金永在而犧牲者往矣!」攤開礦區民間文學內容進行解碼,在作品中尋找礦區人集體記憶,提煉出三個層次展現。在皇權治理角度來看,大清由起先的保護礦藏龍脈傳說、再到龍脈薄,產不出皇帝,所以礦產被開發,皇權為之式微;作為掠奪者的日本皇權,只有剝削與壓榨輪流上演。居中的知識分子具承上啟下,藉著掌握話語權機會,表現出經營管理能力,讓百百種礦脈創富於個人,另一方面識趣迴避政治,如履薄冰在文化上著墨,然仍不免有人遭到猜忌而繫獄。至於底層普羅大眾,仍能一派從容,酒後放歌:「臺灣雞龜(氣球)無免本,顏國年是我的孫;九

份礦山我有份,板橋傢伙(財產)還未分。」把「不服輸」、「豁達」與「有求必應」的個性寫在日常生活中。國內資產保護分有形資產與無形資產兩大類,世界遺產登錄的屬於有形資產,但這是冰冷的遺跡骨架,無形資產的民間文學與地方文史,方是具有溫度的肌肉與流通血液。在礦區重溫民間文學,探索地方文史線索,才能在礦區開採的歷史長河中找到真我,這也是本研究,所能得到的回饋。

想知道五金行 狗 籠更多一定要看下面主題

五金行 狗 籠的網路口碑排行榜

-

-

#2.NO 五金百貨老鼠籠(14*16*27)公分- - - 松果購物

寵物用品 chevron-breadcrumb-small-icon 寵物籠子. shop-icon. NO 五金百貨 ... 單片賣場寵物透明圍欄狗柵欄寵物圍欄寵物圍牆寵物安全圍欄圍籠狗籠防護. 銷量189. 於 www.pcone.com.tw -

#3.黄金络石的养护 - 东方视窗

瑞香树态婆娑、枝叶茂盛,叶色浓绿,花朵素雅,行若丁香,花白如玉,祥瑞 ... 尾蕉,黄鹌菜,鸳鸯茉莉,鸢尾,鸢罗,鹭草,蝙蝠花,南一笼鸡,山一笼 ... 於 dongfang8.com -

#4.第四百六十四章鎧分四品,元辰白骨,立一塊七殺碑 - 黃金屋中文

后來叫原初仙神打得崩碎,籠蓋四野的穹廬塌陷,支撐十方的地柱傾斜,大破滅之后,自成一 ... 尤其是第三等的役民和第四等的奴隸,世世代代皆如此,好似受圈養的豬狗。 於 tw.hjwzw.com -

#5.明利任職於明利五金行-鳥業個人名片/ SAYATO事業通

明利任職於明利五金行-鳥業公司資訊放生鳥、放生龜、放生鼠、放生鷄、日本鷄、小 ... 竹籠、抓鳥竹籠、古色竹籠、四角竹籠、螺圓竹籠、鵝籠、貍籠、萬用籠、貓籠、狗 ... 於 7809273.about.tw.sayato.com -

#6.捕狗籠- FindPrice 價格網2023年2月熱門拍賣商品

捕狗籠的推薦拍賣商品價格,還有更多 小號 折疊式誘捕籠 (60/18/20)台灣現貨誘捕籠腳踏折疊式誘貓籠抓狗籠捕貓籠捕狗籠相關 ... 蝦皮購物 - 金材行五金工具週邊. 於 www.findprice.com.tw -

#7.狗籠- 寵寵微積手機板

請問各位愛狗人士一個小小的問題 就是哩 你們養狗會關籠子或是圍圍籠嗎 因為我養狗不打算關籠子想要用圍的 不然就是放 ... 不過我是去五金行買的四片大網片回來自己弄 於 34c.cc -

#8.特力屋官方網站I 自組樂趣自造美好

特力屋線上購物,提供DIY修繕、居家裝修與生活機能提升的完整解決方案。精選工具五金、燈具燈源、衛浴廚具、家具層架收納、油漆窗簾等居家修繕用品,一站實現夢想 ... 於 www.trplus.com.tw -

#9."五金行"的搜尋結果- 狗用品 - 樂天市場

推薦您在樂天市場狗用品中挑選五金行,享樂天市場限定優惠,再享天天1%回饋無上限, ... 隨意組裝圍欄護欄自由組鼠籠狗圍欄狗狗圍欄隔離門小型犬泰迪比熊柵欄兔子寵物 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#10.大笪地| DIY 寵物狗籠狗圍欄(藍樹脂片4+9鐵網+1門

K03598, 大笪地, DIY 寵物狗籠狗圍欄(藍樹脂片4+9鐵網+1門), 鐵網約35x35cm/片簡易組裝、可自由設計安排形狀,打造愛寵樂園, HKTVmall 香港最大網購平台. 於 www.hktvmall.com -

#11.全方位食品五金百貨線上購物&官網

全方位商品種類包羅萬象,冷凍食品、食品雜貨、百貨五金、居家生活、美妝保養到國際美食與精品廚具應有盡有,成為你最得力的好鄰居,一手包辦你的好生活, ... 於 www.checkfunway.com.tw -

#12.貓砂/ 狗貓飼料/ 寵物用品線上優惠推薦- Costco好市多

好市多線上購物已採行隱私權聲明,您應參閱該隱私權聲明以充份瞭解本公司如何使用及蒐集資料。食品業登錄字號: A-196972798-00031-9。 於 www.costco.com.tw -

#13.2尺半雙門活動折疊式烤漆犬貓籠(N373A02) - momo購物網

推薦2尺半雙門活動折疊式烤漆犬貓籠(N373A02), 腳踏底網採密底室設計,momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#14.松揚五金~ 狗籠訂做~工廠直營

直購價: 10000 - 10000, 庫存: 99, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣.桃園市, 價格更新時間:, 上架時間: 2009-09-05, 分類: 生活居家> 寵物用品> 狗用品> 狗籠、狗屋, ... 於 www.ruten.com.tw -

#15.→外出提籠.運輸籠- PChome 24h購物

超值搶購↘88折 摩達客寵物-DODOPET寵物帳篷防蚊帳-貓咪小狗窩戶外露營狗籠-深藍色半網罩款. 5KG以下中小型寵物狗適用. 網路價 $ 1575 詳. 於 24h.pchome.com.tw -

#16.小北百貨狗籠,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

寵物用品區-小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人 ...,食品/飲料 ... 於 igotojapan.com -

#17.索引本佩文韻府 - Google 圖書結果

誼然李豈五之十耳傳索北|子唐通方馳蜀旋詩十宮就之开記沛承架王彈觀餘陪鏐庭籠董| ... 日舞|矣昔非人」尚東|之 1 扈附宮希竊名燕傳王憲|吾遽代|穎狗日囚門故六下二白厥 ... 於 books.google.com.tw -

#18.狗籠哪裡買

Popüler sorgular: 永鎮五金行; :: 5000 公里保養; :: 特斯拉充電樁費用; :: 新生兒保單規劃; :: 郵局運費; :: 魯肉飯熱量; :: 台南旅宿業餐廳; :: 台中果菜市場 ... 於 bw.jackmitchellracing.net -

#19.宏祥五金行

宏祥五金行是台灣唯一的批發銷售與營銷整合的五金批發商,是一個為通路商、小賣店、五金超市打造專屬的銷售體驗。擁有『帝雉』『紅番』等自有品牌,堅持在地生產與便於 ... 於 www.hongxiang.com.tw -

#20.雞籠組雞籠片鍍鋅雞籠鳥籠寵物籠2尺5分洞6片組 - 蝦皮

雞籠組雞籠片鍍鋅雞籠鳥籠寵物籠2尺5分洞6片組~ecgo五金百貨. $325. 5.0. 18 已售出. 運費: $150. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#21.【空間特工】2尺固定式寵物籠(附贈耐用尿盤)不銹鋼白鐵線籠

《空間特工不鏽鋼白鐵線籠,極致簡單設計》. @專為外銷日本生產. @厚度0.7mm,與一般市售0.4mm相差近兩倍. @鈕扣式設計取代90%螺絲,狗籠不會因寵物時常晃動而鬆開螺絲 ... 於 shopping.friday.tw -

#22.捕貓籠五金行的運費、客服和退貨,YOUTUBE

捕貓籠租借. 振宇五金線上購物. 【愛購】加大號踏板式捕貓籠專業救助捕貓神器抓貓籠子抓狗籠子抓狗工具. 補貓籠抓貓神器大型補鼠籠誘捕貓籠_粗俗俗 ... 於 gxn.pierniczkimargaret.pl -

#23.高雄天俊鐵線網鐵線龍工廠-公司介紹 - 狗籠

高雄鐵網五金.高雄鐵網製造.高雄鐵網哪裡買.鐵籠.大型犬狗籠.高雄餐具籃.高雄展示架.高雄商品架 ... 於 77828282.weebly.com -

#24.2022捕貓籠五金行-寵物社群,精選在Instagram上的網紅熱門 ...

現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 全新改良踏板日郡TNR 救援折疊式誘捕籠貓、狗、小型犬誘貓籠捕貓籠捕狗 ... 於 pet.gotokeyword.com -

#25.網路購物返利+現金回饋平台|折價券/促銷/好康優惠-ShopBack

ShopBack-最聰明的現金回饋優惠網站,旅遊訂房外送時尚..與超過七百間國內外商家合作,還有獨家優惠券、折價碼等好康特價情報,讓你邊花錢邊賺錢! 於 www.shopback.com.tw -

#26.寶家POYA HOME

寶家POYA HOME提供國內外專業五金、修繕配件、居家用品、生活良品、個人護理、各式休閒食品飲料等多達3萬種品項!平價多元,豐富體驗,滿足您「家」的需求! 於 www.poyahome.com.tw -

#27.明利五金行- 店家介紹- Super hiPage中華黃頁網路電話簿

鸚鵡、營養飼料、寵物器具用品、製造寵物籠: 松鼠籠、蜜袋鼯籠、蛇籠、鸚鵡籠、鴨籠、鳥籠、?籠、兔籠、鴿籠、狗籠、貓籠。 台南市〔 明利五金- 鳥業〕 地扯: 台南市中 ... 於 www.iyp.com.tw -

#28.狗籠五金制品圖片 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約422張狗籠五金制品圖片,阿里巴巴的狗籠五金制品圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖,多角度拍攝,全方位真人展示,為您購買狗籠五金制品 ... 於 tw.1688.com -

#29.[DIY] 狗狗的圍片製作心得 - 柯基犬肥油X 吃喝拉撒日誌

肥油拔在飼養肥油之前用了大量的關鍵字爬了許多文章發現許多飼主會使用五金行賣的塑膠圍片來做籠子當下也就心動了自己開始DIY 但有許多細節還是要注意 ... 於 feiyoukuo.pixnet.net -

#30.公司介紹-明利五金 - 康福商情網

... 幼鳥類、迷你鷄、鸚鵡、營養飼料、寵物器具用品、製造寵物籠: 松鼠籠、蜜袋鼯籠、蛇籠、鸚鵡籠、鴨籠、鳥籠、鷄籠、兔籠、鴿籠、狗籠、貓籠。 台南市〔 明利五金- ... 於 www.coinflows.com -

#31.男孩贪玩“花式卡腿” 紧急时刻消防叔叔来救援#儿童安全@山东 ...

裤子五金百货也要严加看管呦“神兽”虽已归笼男孩贪玩“花式卡腿” 2月14日聊城东昌府. 127 ... 消防队收养的狗狗生下宝宝,每天陪队员们一起生活训练。 於 www.douyin.com -

#32.五金行狗籠的價格和推薦,FACEBOOK、DCARD、PTT

關於五金行狗籠在柯基犬肥油X 吃喝拉撒日誌Facebook 的最佳解答. 關於五金行狗籠在大型狗籠與特殊寵物籠請洽: 裕發角鋼05-2850551 嘉義市靑年 ... 於 critter.mediatagtw.com -

#33.捕貓籠五金行台中. 貓遙控鼠籠

捕貓大隊. 網路購物返利+現金回饋平台|折價券/促銷/好康優惠-ShopBack. 《不傷動物》無隔間折疊捕貓籠誘捕籠腳踏折疊式誘貓籠抓狗籠捕貓籠捕狗籠 ... 於 rzg.emiliesaintecluque-naturopathe.fr -

#34.【小冬瓜五金行】(中/黑色) 約長67*寬40*高39cm 寵物籠籠子 ...

【小冬瓜五金行】(中/黑色) 約長67*寬40*高39cm 寵物籠籠子鐵籠蛇籠| ... (預購~灰S)高品質貓籠子兔籠狗籠養殖用家用組裝5分鐘小中大型抽屜款寵物籠方便清理. 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.[請問] 台灣大型狗籠購買? (高雄佳- 看板dog

如題親友家裡的拉不拉多越長越大現在的狗籠已經放不太下(90*60 長寬) 但考慮 ... er4545: 五金行鐵網片搭一搭再教牠不能亂跑出來醬最省錢 09/06 15:31. 於 www.ptt.cc -

#36.小北百貨籠子 - Codental

還給我很多意見還是他提醒我『圍片可以去五金行買鐵網片』,我壓根忘了還有這招!!!! 當天晚上剛好一個朋友臨時來我家, … 家庭五金用品區| 小北百貨狗 ... 於 424968781.codental.es -

#37.脑筋急转弯连环题1044个 - 儿童故事

答案:小白是狗呀 ... 44、问:丹丹是小狗的名字还是小老虎的名字? ... 112、小王用捕鼠笼在家抓老鼠,第二天一早发现笼子里抓了一只活老鼠, ... 於 m.qigushi.com -

#38.影子籃球員劇場版高清. 影子籃球員劇場版線上

金屬鍍鋅捕貓籠可折疊誘捕籠救援籠捕犬籠捕狗籠抓貓籠誘貓籠256【金材】相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice 找價格就是快!. 蝦皮購物- 金材行五金 ... 於 uji.obrotsolidarnosc.pl -

#39.鸚鵡、狗狗穿梭當店員這家五金行根本寵物店來著 - 翻爆

鸚鵡、狗狗穿梭當店員這家五金行根本寵物店來著 ... 灰灰走出換主人陰影,現在與頭家娘相處融洽,還有頭靠在籠子邊,向主人討摸摸。(張祈攝). 於 turnnewsapp.com -

#40.請問市面上哪裡買的到便宜的狗籠 - Mobile01

請問市面上哪裡買的到便宜的狗籠- 小型犬可以用的大小就好了,五金行有嗎?那種傳統水藍色的狗籠,有人知道嗎?(閒聊與趣味第1頁) 於 www.mobile01.com -

#41.寵物用品區-小北百貨24小時全年無休五金百貨生活百貨應有盡有

寵物用品區- 小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人需求、打造有 ... 於 www.showba.com.tw -

#42.慎選真正有益處的腳踏墊 - 愛兔協會

五金行 可以買到的材料中,塑膠棧板是一種不錯的選擇,其條紋表面積相對於塑膠 ... 其實踏墊問題最好的解決方法就是將家裡的電鍍狗籠、鼠籠、鳥籠直接 ... 於 www.loverabbit.org -

#43.龍龍與忠狗 - 维基百科

《龍龍與忠狗》是日本動畫公司製作的〈世界名作劇場〉系列第1部的動畫作品。 ... 帕特拉修(パトラッシュ): 被五金行的老闆任意驅使的大狗。快要瀕死時被尼洛所救, ... 於 zh.wikipedia.org -

#44.2尺靜電狗籠| 家樂福線上購物

2尺靜電狗籠,更多優惠商品都在家樂福線上購物! 於 online.carrefour.com.tw -

#45.裕發角鋼行- #粗勇狗籠#大型狗籠與特殊寵物籠 ... - Facebook

請問狗籠外面的網子是自己再去買材料嗎,還是你們也有. 4 yrs Report. 裕發角鋼行, profile picture. 裕發角鋼行. 中正路五金行都有. 4 yrs Report. 於 www.facebook.com -

#46.踏板式捕貓籠的價格推薦- 2023年2月| 比價比個夠BigGo

【貓龍】加大號踏板式捕貓籠專業救助捕貓神器抓貓籠子抓狗籠子抓狗工具 ... [小冬瓜五金行] 踏板式捕貓籠/捕狸籠/ 捕鼠籠/ 捕獸籠/捕兔籠/鐵籠/籠子~ (安全, ... 於 biggo.com.tw -

#47.[DIY] 看我72變,自己動手做『寵物圍片』

淚謝謝親愛的朋友還打算先借我籠子用用,太感謝你了!! 還給我很多意見還是他提醒我『圍片可以去五金行買鐵網片』,我壓根忘了還有這招! 於 happyrain1991221.pixnet.net -

#48.貓網片

基於經濟面的考量,不少飼主會自製防貓跳樓網,他們會在五金行購買若干 ... 魚、內卜』的耍廢日常在Facebook https://goo.gl/C4sL9v 貓籠狗籠鼠籠兔籠 ... 於 885705283.rosemelody.cz -

#49.亞立詩對戒

貓關籠訓練. 中研院健身房年費. Minecraft mod 伺服器. ... 狗狗吃薑. 珍味珍肉脯食品. ... 迅亞螺絲五金有限公司. 畫牆上買. 環華十年第一集. 於 989033179.pistoiaconcreta.it -

#50.全部商品 - 振宇五金線上購物

HKD; ¥ CNY; $ TWD; $ USD; $ SGD; € EUR; $ AUD; £ GBP; ₱ PHP; RM MYR; ฿ THB; د.إ AED; ¥ JPY; K MMK; $ BND; ₩ KRW; Rp IDR; ₫ VND; $ CAD. 於 zhenyu.shoplineapp.com -

#51.總捉捕鼠器官 - Parnassen

在網路上看到有「踏板式捕鼠籠」這種東西,後來在五金行買了一個,由台灣人發明設計,覺得還不錯, ... 本公司對於野狗特別設計組裝式捕狗籠L130,材質非常堅固耐用。 於 634518169.parnassen.se -

#52.狗籠子底座

去哪兒購買狗籠子底座?淘寶爲你精選了600+件狗籠子底座相關的熱賣商品,歡迎瀏覽最新商品圖片、價格、品牌、評價等信息。千萬別錯過狗糞便託盤、自制籠子材料、大型犬 ... 於 world.taobao.com -

#53.天竺鼠籠子 - 雲科電子

挖一個洞· 天竺鼠空間大小建議: 一般市售籠子幾乎很難讓天竺鼠有足夠的空間, 因此建議使用網片DIY ,網片在五金行、網路都可以買得到! 於 nuevaimagenestilistas.es -

#54.寵物專區- 空間特工Ciazhan

所有分類 · 白鐵線折疊/固定貓籠(贈尿盤). $300. $250 · 特大型304不鏽鋼專業洗狗槽(無門款). $44,400. $36,990. 於 www.ciazhan.com -

#55.小資奴才改造便宜大狗籠 - 寵物二三事

三尺烤漆籠一個 (在較大間的五金行買的話,一個$1,000元) 塑膠片兩片長*3尺寬*2尺 (在五金行購買,一片塑膠片約$150元) 小鋸子一把 於 pet234.com -

#56.[主題] 請問貓籠哪裡買才划算,哪一款CP值超高呢?? - 貓咪論壇

住台北的話太原路很多五金行都有在賣這種鐵網片如果只要簡單圍住範圍用集線束帶固定也可以(大創一包39塊就很多條了五金行也有賣). 於 www.supervr.net -

#57.平鎮五金行chevaline-charcuterie-charlet.fr. 平興五金有限公司

補貓籠抓貓神器大型補鼠籠誘捕貓籠_粗俗俗五金大賣場. 『免運』折疊式誘捕籠24H出貨台灣現貨【矮胖老闆】誘捕籠腳踏折疊式誘貓籠抓狗籠捕貓籠捕狗 ... 於 swv.armadiooutlet.pl -

#58.MUJI的新家 - MUJI麻的新手雜記- 痞客邦

而且我想要給MUJI一個既可當籠子有可當圍籠的空間~ ... 這種網片蠻多地方都可以買的~例如五金行或一些生活雜貨百貨店等等 ... 最後放一張蠢狗照. 於 yeahmeow2.pixnet.net -

#59.捕貓籠雙門飛搜購物搜尋

<<小冬瓜五金行>> 彈簧~~ 捕獸籠/捕狸籠/ 捕鼠籠/ 捕. 蝦皮購物提供上千種寵物籠子,不論狗籠、 貓籠、兔籠、鼠籠、鳥籠都. 提供有捕 ... 於 awv.letrascorporeasrotusur.es -

#60.小北百貨籠子 - Trestintas

還給我很多意見還是他提醒我『圍片可以去五金行買鐵網片』,我壓根忘了還有這招!!!! 當天晚上剛好一個朋友臨時來我家, … 家庭五金用品區| 小北百貨狗籠家庭五金用品 ... 於 577735044.trestintas.cz -

#61.活動型錄 - 振宇五金

全台最大五金通路品牌 · 全台最大五金通路品牌 · 我們提供各類型五金與修繕工具用品,都可在全省門市購買,平價與實用是我們的優勢,不論各需求的消費者,都能以最平價的金額 ... 於 www.ald.com.tw