也造句並列複句的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孟浪寫的 自由詩魂 孟浪詩全集 和岡田順子的 10天救回高中英文: 國中沒學好,從此跟不上?用你一定可以理解的順序編排,速學技巧,學校搶著用。都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自暖暖書屋 和大是文化所出版 。

東海大學 中國文學系 呂珍玉所指導 桑柔的 《詩經》「而」、「且」、「也」、「亦」用義研究 (2021),提出也造句並列複句關鍵因素是什麼,來自於詩經、而、且、也、亦。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 華語文教學系 洪嘉馡所指導 任心慈的 漢語情態動詞「能」與「可以」的多角度辨析 (2020),提出因為有 漢語情態動詞、能、可以、多角度辨析、詞彙語義學的重點而找出了 也造句並列複句的解答。

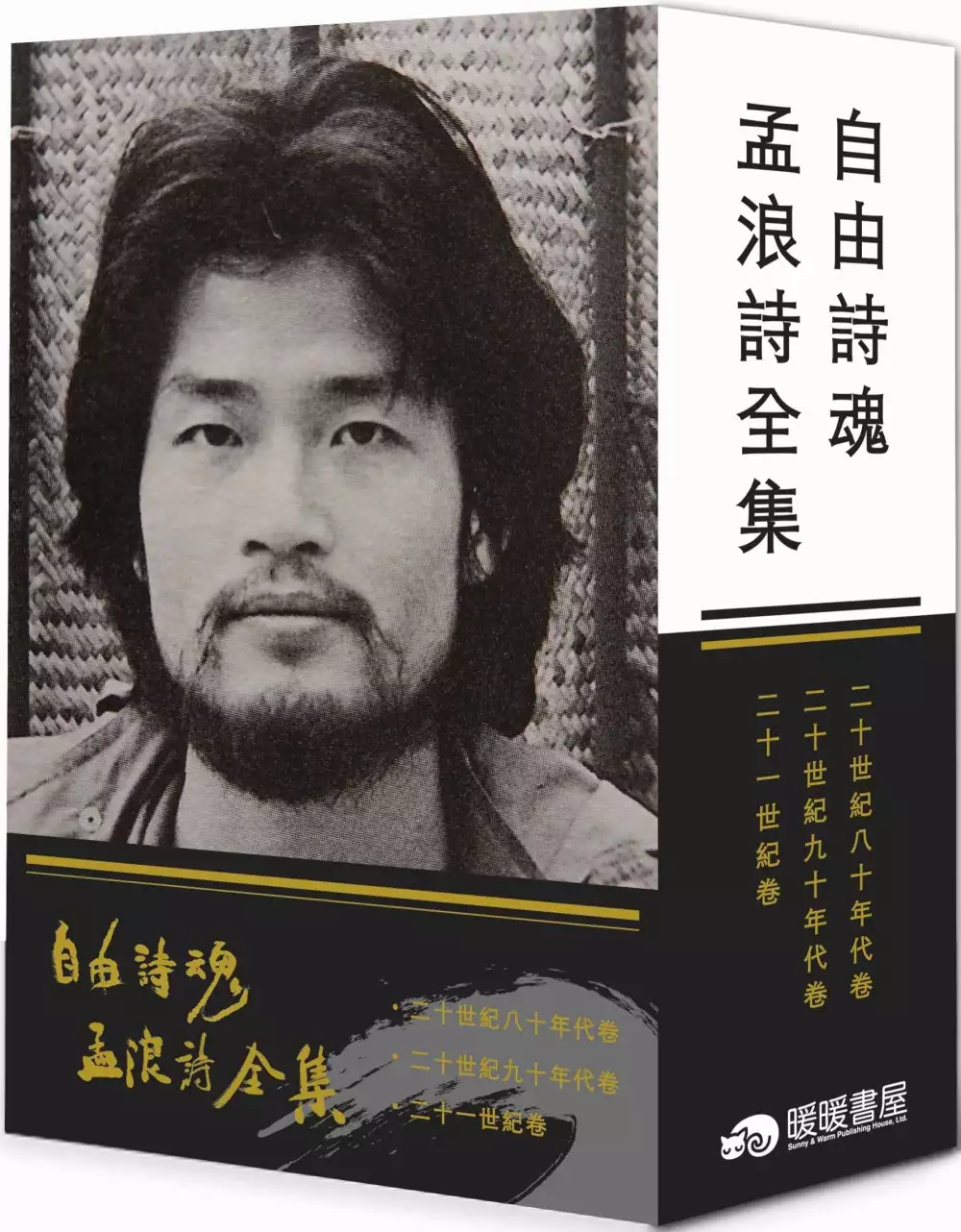

自由詩魂 孟浪詩全集

為了解決也造句並列複句 的問題,作者孟浪 這樣論述:

中國當代詩人、華語思想文化圈重要的文學編輯與獨立出版家孟浪先生,於2018年12月12日因肺癌在香港沙田醫院逝世,享年五十七歲。 孟浪的詩在中國現代詩中佔有重要的一席位置,然而孟浪選擇了流亡,多年分別居住在美國、香港和台灣,並用詩歌紀錄和回應世界與時代,以出版醒世立言,可惜事功尚未完成就與世長辭,為了讓他的詩歌繼續流傳,《孟浪詩全集》於焉產生。 一生中,孟浪寫詩近兩萬行。其中二十世紀八十年代一萬行,二十世紀九十年代五千行,二十一世紀頭十年寫了三千多行,生命最後的八年則寫了一千多行。 本套全集共分三卷,亦即《二十世紀八十年代卷》、《二十世紀九十年代卷》、

《二十一世紀卷》,分別收錄了自由靈魂詩人孟浪在不同時間點所創作的詩作。 作為一位縱貫三十多年的詩歌寫作者,孟浪一生清苦、奔波。他素然地把冰與火集於一身。幾十年順從於命運,漂泊的生存,淡漠的寫作……他內心的火焰總是以苛刻的角度噴放。他善對友人,熱衷詩歌江湖,而溫和的孟浪藏著一顆嫉惡如仇的心,如一隻絲毫不妥協與退讓的反抗雄獅。在中國當代詩人中,沒有誰能像孟浪這樣以「命+詩」的方式死死地追逐著自由。他的生命元素一個是單純,一個是堅定!他的詩歌美學,一是乾淨,二是鋒利!像一首凌厲、兇狠、鼓點般的進行曲,孟浪生存的歌詞句句是自由,伴之步步譜曲的詩的旋律也是自由! 名人推薦 徐敬亞 詩人

∕文學評論家 楊小彬 詩人∕學者 黃燦然 詩人∕翻譯家 黃粱 詩人∕評論家 朵漁 詩人

《詩經》「而」、「且」、「也」、「亦」用義研究

為了解決也造句並列複句 的問題,作者桑柔 這樣論述:

《詩經》中存在不少單音節多義詞,傳統舊注及現代學者已有豐富研究成果,然而像「而」、「且」、「也」、「亦」此類假借為虛詞義通行之字,在《詩經》中用例甚多,詞性、詞義紛雜,影響詩義之通讀,惜未見有人全面研究。本文爬梳「而」57例、「且」85例、「也」90例、「亦」94例,考察其詞義演變,分析其詞性、詞義、句子結構、語法功能,探討其在《詩經》中的使用特點。論文分以下章節進行:第一章 緒論論述研究動機與目的、前人相關研究、研究範圍與研究方法。第二章 「而」字詞義與用法分析分為動詞、第二人稱代詞、副詞、連詞,考察「而」字句結構、詞性、語法功能,探討其詞義。發現「而」、「如」雖同為像似動詞,但用法有別。

前者賓語為單音詞,後者則不限,使用範圍較大。「而」當第二人稱代詞,均作主語,且《詩經》中第二人稱代詞全為通稱,無謙敬之別。「而」作音節助詞均位於句中,附在形容詞、副詞之後,更見「乎而」合聲嘆詞,展現齊地樂歌紓緩特點。「而」當連詞,有承接、遞進、轉折、並列等語法功能。第三章 「且」字詞義與用法分析分為動詞、副詞、助詞、連詞、其他詞類(時間名詞、形容詞),考察「且」字句結構、詞性、語法功能,探討其詞義。發現「且」以作連詞58例最多,「終…且…」、「既…且…」、「洵…且…」、「…且…」,結構多樣。「且」作動詞通「徂」(存),「且」只作時間副詞(即將、暫且),「且」可作音節助詞、語氣助詞,多為《詩經》

樂歌永言抒情而設,「也且」、「只且」合聲,表現豐富情感。其他「且」作時間名詞(且通徂,過往)僅二例、形容詞(有且,多)僅二例。第四章 「也」字詞義與用法分析先略述前人釋「也」,尤其是作為標記,強調其前人事物之語法分析論點。然後歸納《詩經》中的「也」僅二例當轉折連詞,其他全當助詞,或在句中、句末或者連用,在句中多為語助,或為標記。發現「也且」、「也哉」合聲,其義無別;另外「也」、「矣」在相對詩句中當語氣詞亦無別。第五章 「亦」字詞義與用法分析分為副詞、助詞及「奕」字之假借,考察「亦」字結構、詞性、語法功能、詞義。「亦」當副詞多用為承上啟下之詞,有「雖…亦…」、「既…亦…」之結構,有些例句可廣其義

為「也」、「又」、「已」。「亦」當助詞,可放於句首、句中,為音節助詞。「亦」通借為「奕」僅一例,單用「奕」和重言「奕奕」、「有」+「奕」詞義無別。第六章 結論提出研究總結,並製作附錄,分成「而」、「且」、「也」、「亦」四表,表列全文討論詩句,一覽其詞性、功能、詞義。研究發現《詩經》中「而」當第二人稱代詞,作主語,且《詩經》中第二人稱代詞全為通稱,無謙敬之別。像似動詞多用「如」,罕用「而」,不用「若」;連詞多用「而」、「且」罕用「也」,後來「而」的連詞功能逐漸為「且」取代,或複合為「而且」;副詞「亦」使用頗多,後來逐漸為「也」取代;「也」的語氣助詞用法,逐漸消失,不論判斷或標記,現代漢語已不用。

《詩經》因為樂歌緣故,多用音節助詞,或以方言合聲,來表達各種聲情。本文所論深廣尚有不足,期待未來能做更為細緻的共時、歷時語料分析探討。

10天救回高中英文: 國中沒學好,從此跟不上?用你一定可以理解的順序編排,速學技巧,學校搶著用。

為了解決也造句並列複句 的問題,作者岡田順子 這樣論述:

獨創拆解式文法,連學校也搶用! 日本文科省審定英文教科書《EXCEED》指定作者! ◎動詞時態變化有好幾種,但我只會用現在簡單式。 ◎看到長句就卡關?作者教你4步驟,秒懂高中的分詞構句。 ◎英語獨有而中文沒有的假設文法,怎麼克服? ◎背了幾千個單字,句子還是看不懂、說不完整…… 本書作者岡田順子,擔任英文老師超過30年, 也是日本文科省審定教科書指定作者、補習班名師, 因獨創一套10天就能學會,好記、好懂,最不容易忘記的文法速學技巧, 讓許多學生及上班族都說:「我真的重新學會英文了!」 她說,許多人每天苦背單字卡、死記文法&片語,但

還是一口菜英文, 關鍵就在:用錯誤的順序學英文。 本書不同於傳統教科書的從頭講起, 教你先學動詞和5大基本句型,接著才是主詞、補語、受詞、修飾語, 以及各種常見句型:被動語態、假設語氣、祈使句、附加問句等。 用最簡單的文法概念 + 圖解,把你上課聽不懂的通通救回來。 ◎第1天,複雜英文,這樣拆解就秒懂:動詞和5大基本句型 一個完整的句子,必定有2大要素:主詞 + 動詞, 再怎麼複雜的英文長句,都可以套用5大基本句型。本書用步驟拆解給你看。 ◎第2天,例句X圖解!速學12種時態變化 現在完成式、現在完成進行式,有何不同? 本書附1

2時態的圖解和對比例句, 讓你馬上寫出和說出未來完成進行式、過去完成式、未來完成式等時態的英文句子。 ◎第4天,句子主詞這樣找,文法即戰力 英文造句時,首要掌握的是主詞,接著再思考動詞, 所以決定和建立主詞的方法相當重要, 今天的目標是能確實寫出和說出主詞。 不定詞、動名詞、關係代名詞都可以用來當主詞, 本書附不定詞代名詞九宮格圖解,讓你秒懂! ◎第10天,If條件句的假設語氣 假設語氣與分詞構句並列為高中英文的兩大難關, 是英語獨有而中文所沒有的文法,許多人特別容易在此陷入瓶頸。 不用擔心,作者用大白話教會你。 同時收錄超過

100 則生活實用例句、實戰練習題, 讓你秒懂最容易混淆的文法概念! 各界推薦 甜豆親子英文共讀創辦人/甜豆老師吳詩綺 臉書「葳姐親子英語共學」版主/周昱葳

漢語情態動詞「能」與「可以」的多角度辨析

為了解決也造句並列複句 的問題,作者任心慈 這樣論述:

漢語情態動詞「能」與「可以」皆為多義詞,且互相近義的現象極為複雜,許多研究皆分析過兩詞差異,但不同研究所應用的理論架構亦不相同,故至今未有整體性的結論。 沿襲前人的成果,本研究以核心語義、共現詞彙、句法特徵及語義概念圖等角度探看「能」與「可以」個別的多義現象,再進一步釐清兩詞間重合的語義用法為何,具有區別性不可混用的語義用法為何,並列出兩詞的關鍵差異。 在核心語義角度,本研究以 Ahrens 等人(1998)的理論框架搭配中央研究院的多個語料庫探求「能」與「可以」於歷時發展中形成的核心語義及各個義面,並檢視「能」與「可以」與反義副詞「才」、「就」和「只」與「還」的共現分布;在句法特徵角度

,本研究探究兩詞作為漢語情態動詞共有的句法特徵,也以不同句式檢驗兩詞的相異之處;在語義概念圖角度,本研究探討兩詞的語義概念網絡,以及這些語義延伸的路徑。 根據研究結果,「能」與「可以」在三個角度下都具有一定的對立性(contrast)。在核心語義角度,兩詞僅本質能力允許及外部條件允許這兩個語義可以互換,且「能」與「可以」與兩組反義副詞的共現分布亦截然相反,「能」傾向與「才」、「只」共現,「可以」則傾向與「就」、「還」共現;在句法特徵角度,兩詞在對話問答及移位能力的表現也十分不同;在語義概念圖中,「能」與「可以」各有獨立的語義延伸路徑,僅有本質能力允許與外部條件允許兩區塊是重合的。透過多角度的

辨析,本研究發現「能」與「可以」間既近義又具有區別的現象支持語言學理論中的對立說(Clark, 1987;Clark 1992),即 Bolinger (1977) 所提出的概念「一個意思對應一個形式,而一個形式對應一個意思」。