九重葛擺放位置的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦OlgaTokarczuk寫的 怪誕故事集 和謝哲青的 早知道就待在家【博客來遠行的理由限量版】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站6吋吊盆粉紅豹九重葛全日照 - 蝦皮購物也說明:九重葛 喜歡充足陽光,最好是全日照,在城市裡如果是放在陽台,日照通常因為附近的大樓或陽台的面向而日照不足,應儘量把它移到最向陽的地方,如果所在的位置連半日照都 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和皇冠所出版 。

國立臺灣師範大學 民族音樂研究所 宋文勝所指導 莊羽真的 聲歷擊境從立體到環繞聲響實驗-以《冬之旅》專輯為例 (2021),提出九重葛擺放位置關鍵因素是什麼,來自於立體聲錄音、沉浸式聲響、聲道歷史、環繞聲錄製、多聲道混音呈現、聲音裝置藝術。

而第二篇論文國立政治大學 國文教學碩士在職專班 陳睿宏所指導 陳孟言的 《太平廣記》中鏡子書寫研究 (2020),提出因為有 太平廣記、王度、古鏡、銅鏡、漢鏡、唐鏡的重點而找出了 九重葛擺放位置的解答。

最後網站放在大门口能够辟邪挡煞的风水植物有哪些?則補充:大家都知道门口有通风的作用,家门口摆放绿植能够净化家中的空气, ... 九重葛别称棘杜鹃花,为常绿植物攀缘状灌木丛,茎粗大,有发枝,枝干生长发育 ...

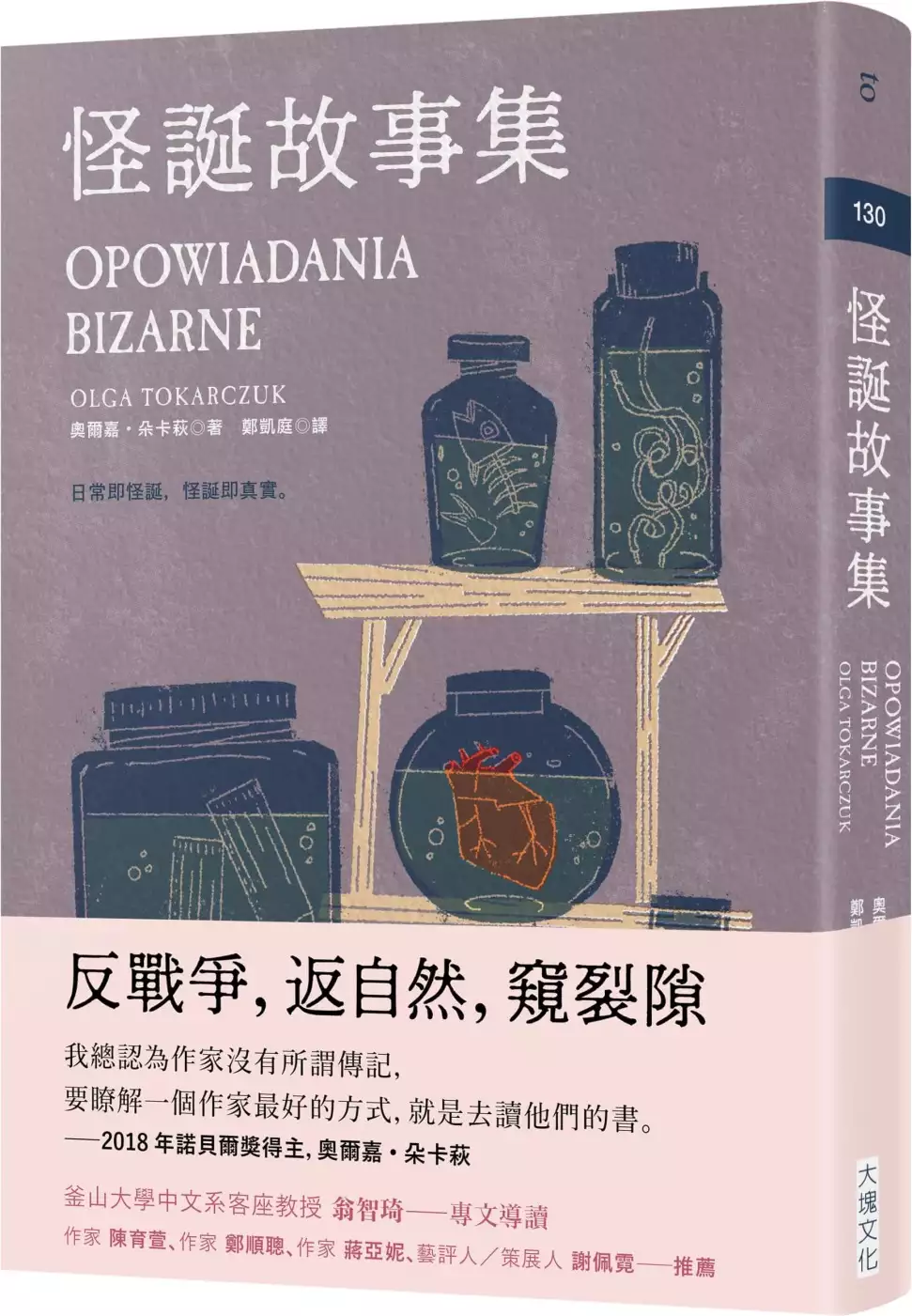

怪誕故事集

為了解決九重葛擺放位置 的問題,作者OlgaTokarczuk 這樣論述:

反戰爭,返自然,窺裂隙 我總認為作家沒有所謂傳記,要瞭解一個作家最好的方式,就是去讀他們的書。 ――2018年諾貝爾獎,奧爾嘉.朵卡萩,作家自介 日常即怪誕,怪誕即真實 朵卡萩的文字總有一種如夢似幻的質地。你會想,倘若佛洛伊德寫小說,大抵就是這個風格。一口氣讀畢,有如歷經一場華麗而瘋狂的夢。然而,朵卡萩身為文學大家,筆鋒卻兼寫巨觀和微觀。本書收錄作品〈綠孩兒〉中,她藉所謂世界中心的醫生,對比與自然共生的孩童,娓娓道來人類面對自然的傲慢與無知,並批判爭戰無足輕重,有如茶壺裡的風暴。〈人類假期日曆〉則壯大世界觀,創造一個似真非真的全球信仰,並依照其唯一聖人的死而復生、再死再

生,規定出全人類的休憩、敬拜與工作日。最終,當故事走到高潮,關於這個信仰最大的祕密將被揭露。接著,她的筆鋒一轉,改談日常裂縫與歪曲。那是在她提出前你難以看見、提出後則難以忽略的細節惡魔。〈醃漬物〉述說啃老族在母親死後找到她遺留下的醃漬食品,並一一享用,卻從不問這些食物是母親懷著關愛留給他――還是惡意?〈車縫線〉中喪妻的老人發現身邊一切在妻子死後瞬間變樣,自己彷彿被時間和全世界拋下。但或許,只是他不想太快前進,仍想留在過往。 現實世界的神話國度,超脫類型的文學奇想 無論篇幅長短,世界觀是小或大,唯一相同的是開放結局。這是她給讀者的善意空白,讓思緒能夠迴盪再三。因為文學從來不給句號

,而是問號,是一種開拓新思路的意圖。朵卡萩的每一篇故事都是一種叩問,她要看書的人用心接招,因作品不是印刷成冊就結束,而是必須在讀者腦中才得以完成。 本書特色 諾貝爾文學獎得主奧爾嘉.朵卡萩繼《雲遊者》後,又一波蘭文直譯繁中作品。 10個怪誕短篇,10個現實與超現實間的縫隙。 各界推薦 釜山大學中文系客座教授 翁智琦教授――專文導讀 作家 陳育萱、作家 鄭順聰、作家 蔣亞妮、藝評人、策展人 謝佩霓――推薦

聲歷擊境從立體到環繞聲響實驗-以《冬之旅》專輯為例

為了解決九重葛擺放位置 的問題,作者莊羽真 這樣論述:

科技的更迭影響著影音產業的進化,全景聲與360度全景影像技術越來越能成熟,大眾也越來越能輕鬆的去享受沉浸式體驗,立體聲錄音的理論和麥克風的擺放方法早在1931年就被提出,但因為記錄的媒介還只是78轉的黑膠唱片媒介,播放時間短、底層噪音大、聲音動態範圍小、聲音保真程度低,立體聲錄音與播放技術並不普遍,1940年代磁帶錄音機的現世,1943年,RRG的錄音總監赫爾穆特·克魯格(Helmut Kruger)開始用磁帶進行兩聲道的立體聲錄音,在錄製上正式進入立體聲時代,但在聲音重播科技的發展上,直到1950後才開始。2021年的今日,數位錄音技術成熟,聲音重播科技也從環繞聲進展到了全景聲時代,具有代

表性的葛萊美獎是美國國家錄音與科學學會主辦的音樂獎項,也在2019年第61屆時,將“最佳環繞聲專輯”(Best Surround Sound Album)更名為“最佳沉浸式音頻專輯”(Best Immersive Audio Album),可以期待在未來沉浸式體驗將會是大眾的主流選項之一。 本次實驗計畫將循著聲音重播聲道發展的歷史源流,將台北打擊樂團於2021年發行的《冬之旅》專輯數位錄音檔案,進行再次製作與混音,製作出雙聲道、三聲道、四聲道、六聲道與八聲道的聲音裝置藝術,記錄各種聲道輸出的混音方式差異與環繞錄製收音時,麥克風的選擇與擺放位置的討論。

早知道就待在家【博客來遠行的理由限量版】

為了解決九重葛擺放位置 的問題,作者謝哲青 這樣論述:

他用出走,重新找尋自我; 他的旅行,是為了回家。 大疫時代,看行走的百科全書謝哲青 用生命實踐旅行,用旅行改變人生! 「旅行」(Travel)這個字, 本身就意味著「選擇、折磨、辛勞工作與朝聖」的多重涵義, 誰說出門才能找到自我? 又是誰說待在家不能得到幸福? 只要不斷地移動, 無論是肉體還是精神,都算是旅行, 都算是每個人探索自己存在意義的一部分。 ――謝哲青 旅行的目的,其實是為了追求幸福,然而旅行也和追求幸福的過程一樣,有著大家避而不談,充斥著幻滅、痛苦與絕望的一面。踏出家門,需要一套自圓其說的心理準備,待在家也需要許多意想不到的理由,飄泊多年,

謝哲青才終於明白,或許家的熟悉與溫暖,才是我們歷劫歸來之後,所努力找尋的一切。 生活不在他方,旅行,不只是為了出發尋找更好的自己,更是為了平安回家,好好生活。在疫情蔓延、充滿未知的此時此刻,也許你正待在家,也許你正好回想起好久以前的一段旅行,就讓這本書陪伴你,一起探索自己存在的意義。 作者簡介 謝哲青 他在世界各地趴趴走, 但算命的卻說他:天生不適合旅行。 他曾經三度掉護照, 還被有關當局警告:再掉就不發給你。 他這輩子最珍惜的紀念品, 不是紙鈔,也不是沙子或石頭, 而是左手那道醜陋的傷疤。 不管是旅行還是苦行, 無論是探索自己還是自

討苦吃, 從肉體到心靈,從閱讀到寫作, 他都是一個浪漫到無可救藥的旅行上癮者。 謝哲青Facebook:www.facebook.com/ryanhsieh1118 Chapter 01 算命先生告訴我 Chapter 02 別想擺脫書 Chapter 03 失去名字的人 Chapter 04 紀念品 Chapter 05 你以為你是誰 Chapter 06 拒絕真相的人 Chapter 07 野性的呼喚 Chapter 08 除了死,其他都只是擦傷 Chapter 09 講了也不明白的神秘旅行 Chapter 10 回家 自序 寫在出發之前

數千年來,大洋洲先民們坐在獨木舟上,單單憑著風向、水溫、魚群與太陽位置微妙的差異,就可以知道洋流的變化,以及眾多島嶼的相關位置。相較於十五世紀後才進入大航海時代的歐洲人來說,即使累積了可觀的航海知識,但在玻里尼西亞人的眼中,似乎一點用也沒有。最後,長老們嘆氣說道:「早知道出門只學些沒用的東西,還不如待在家。」 大部分的我們,應該都知道「為什麼出門」以及「如何回家」。無論在外流浪多久,終究會回到旅行的原點,也就是被我們稱之為「家」的地方。當然,家可能是物理性的場所,也可能是精神性的所在。 第一次世界大戰期間,許多英格蘭的年輕人受到感召,前仆後繼地奔向歐陸,去打那場「終結一切戰

爭的戰爭」,多年後有幸還鄉的孩子們,發現自己的房間,維持得和出門時一模一樣,不禁痛哭失聲。自己在戰場上變了,但「家」仍定格在某個魔法時刻,彷彿這些物件留在原地,就能夠留住那個稍縱即逝的美好,等待遊子的歸來,繼續完成未竟的生活。 這樣的情境,不僅發生在歷史課本中,也普遍存在於各地的觀光名勝。很多年前,我到挪威的 Troldhaugen 參觀作曲家葛利格(Edvard Grieg)的小屋,這是作曲家和妻子度過晚年的所在。小屋裡大部分的擺設仍維持著作曲家過世時的樣貌,墊在座椅上厚厚的貝多芬奏鳴曲琴譜全集,喝了幾口就放著的咖啡杯,書桌上甚至還有他剛上過墨的筆,以及沒譜完的樂曲。大文豪狄更斯、維克

多.雨果、托爾斯泰、安徒生,藝術家文生.梵谷、莫內、畢卡索與達利的故居也差不多是如此場景。每當我隔著玻璃或繩子,觀看被凍結的時光,內心同時會冒出神聖與荒謬兩種相互抵觸的矛盾感受:這裡就是所有偉大的起點!但這樣就可以捉住什麼?留住什麼嗎?「家」只是象徵性地擺了幾樣東西的寓所嗎? 辛丑年節氣小滿過後,母親走完她多彩且多難的一生。結果,我和家人也做了相同的事,母親房裡的每件衣服、每一條毯子、每一本筆記、每一瓶藥罐、每一張收據,都維持原狀,和母親進入加護病房的那天一模一樣。 當我站在母親的臥榻前,才清楚意會到,枕頭上的凹痕、涼被上的縐摺、標示著日期、還有兩天就吃完的藥……「一模一樣」的家給

了留下來的我們多大的安慰,彷彿她未曾遠去,只是離開一下下而已。當然,這些刻意保存的凌亂,延長我們對逝 者的情感,同樣地,也延長了難以置信的空虛與哀慟。 有很長一段時間,我以為,世界就是我的家。 直到後來,我才明白,家,就是我的世界。 飄泊多年後,最終,所想所念的,是我離開的家。 正如我多年前在某次訪談所說的:旅行,是為了找到回家的路。 早知道會發生的一切,我仍會選擇出發,浪跡天涯嗎?還是就此安分守己地,乖乖地待在家呢?旅行有意義嗎?待在家就真的廢嗎?想要了解「To Go or Not to Go」哈姆雷特式的命題,不僅需要蘇格拉底式惱人的窮追猛打,也要有一點點

「You Go I Go」頭也不回地奮不顧身。觀光,或許輕而易舉,但旅行,從來就不是件容易的事。 即使路途遙遠艱險,滿布著困厄與苦澀,遺憾與後悔,多年後,再看看自己所走過的戰區、災區、疫區與委曲,我仍然在思索著旅行的意義(或有沒有意義?)這裡沒有刀切斧砍清晰明快的答案,也沒有百轉千回的哲學辯證,我想和你分享的,是旅途中的焦慮、懷疑、猶豫、害怕與逃避,在歷劫平安後,或許,唯一的安慰,是看到自己的房間和出門前一模一樣,如此一來,我們知道,生活不在他方,眼前的一切,就是我們擁有的全世界。 Chapter 8除了死,其他都只是擦傷 所有平安的旅程都是大同小異的,但不幸的旅程各有各自的不

幸。 某次演講後座談,一名高中生拋出一個有趣的問題:「請問,您外出旅行時,會做筆記嗎?會選擇特別去記錄哪些事?忽略哪些事嗎?決定哪些事應該記得?哪些不用?或者,有特定某類型的事會印象深刻?」這真是個值得好好思考的問題啊!基本上,即使我們身處於同一個目的地,進行相同的旅程,每個人的回憶,還是會有所出入。你所記得的,可能是街角小販的咖哩魚丸,但我會想起旁邊書報攤上,擺放的雜誌封面。真的有去刻意記得某些事嗎?實際狀況應該更像是「大部分留存在記憶裡的,都是些無關緊要的小事」。沒有特殊的記憶點,也沒多大的意義,簡而言之,純粹就是記得而已。與其說,是我選擇了記憶,倒不如說是,記憶選擇了我。記憶擁有多種特性

,其中之一是哲學家所謂的「時間性」(Temporality)──一種對時間的內在知覺,它蘊含著某種「可以從經驗裡召喚新意義」的能力。所以,即使有兩個人對同一事件擁有完全重疊的視角與記憶,但事件仍可能賦予兩人截然不同的意義。有趣的是,人對時間的意識並非一成不變,最簡單的例子,哲學家們就觀察到,對於年輕人來說,人的一生似乎有點漫長,但只要跨過某些年齡門檻,時間感會隨著人變老而壓縮。以至於很久很久以前的事,在資深公民們的心中,彷彿是昨天才發生一樣。(現在的我,已經有這種感覺了。)至於事件會不會儲存成記憶,極度取決於它的「脈絡」。大腦不會因為我們主觀地認定何者重要?哪個不重要?事情就能清晰地寫進記憶之

中。例如九九乘法表,拉丁文動詞變化或元素週期表,雖然很重要,但怎樣都背不起來,而且考完試就忘了。

《太平廣記》中鏡子書寫研究

為了解決九重葛擺放位置 的問題,作者陳孟言 這樣論述:

《太平廣記》蒐羅收錄漢至宋初的各體小說,引書就有四百多種,神仙、神話、志怪、傳奇等方面之內容,包羅宏富。綜觀《太平廣記》與唐人小說的研究方向多元化,前輩由各個不同角度切入剖析,然專門討論《太平廣記》與鏡子相關的研究較少,故此採用《太平廣記》鏡子相關文本作為研究對象,《太平廣記》內含官方、民間和鏡子相關的作品,在研究上,對鏡子在小說中所佔的份量與類型能有較全面的認識,透過分析情節模式,找出作者特意設計的中心線索,試圖從形貌解讀做開展,由比對相似、相異點,探討小說中鏡子書寫的脈絡。解讀《太平廣記》鏡子形貌,從鏡子的種類與名稱、形制與圖紋及使用方法與用途勾勒鏡子從周至唐的樣式與功能,其中古鏡與銅鏡

、漢鏡與唐鏡尤為重要。鏡子書寫類型,透過人事與器物、夢與命運、鬼怪與動物的分類,探究《太平廣記》分類與鏡子書寫的關係,器玩類有多則書寫鏡子之文本,如〈王度〉、〈李守泰〉、〈陳仲躬〉、〈漁人〉、〈浙右漁人〉等篇,特別值得注意其所反映出的故事類型。鏡子書寫中的重要意涵,探討文本中的鏡子在民間習俗、心理因素、社會文化等面向,分析鏡子所顯露出的特殊意涵,其中唐鏡所能涵蓋的面向較廣,無論是在民間習俗、心理因素、社會文化中,都能看到唐鏡經過朝代更迭後,承接與融合的蹤跡,特別是〈王度〉一則極具意義,不僅清楚的顯現漢鏡與唐鏡的形貌,鏡子的功能上接前朝,下開後世鏡子相關題材,所反映的意涵包含儒釋道之影響、置入民

間用鏡習俗,是研究鏡子書寫必須納入的文本。總合之結論,強調鏡子「神異性」的特質由周至唐的文本都有出現,鏡子的「神異性」乃承自民間習俗、心理因素、社會文化的多方刺激、融合而成,鏡子的意象、鏡子所展現出的形制、類型、意涵都不是憑空出現,是經過不停的繼承與創新而成。因此,可以勾勒出朝代更替後的可能流傳與轉變。

九重葛擺放位置的網路口碑排行榜

-

#1.風水大師告訴你,這幾種盆栽綠植千萬不能拿回家

但是在生活中盆栽綠植的擺放有很多講究,重要的是有些盆栽綠植是不可以 ... 4、杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的 ... 於 luosanhome.com -

#2.三角梅為什麼叫九重葛 - 就問知識人

三角梅為什麼叫“葉子花”,三角梅為什麼叫九重葛,1樓匿名使用者因為三角梅 ... 所以在花期時,將換盆固定擺放,或將其搬到避風擋雨,陽光足夠的當地。 於 www.doknow.pub -

#3.6吋吊盆粉紅豹九重葛全日照 - 蝦皮購物

九重葛 喜歡充足陽光,最好是全日照,在城市裡如果是放在陽台,日照通常因為附近的大樓或陽台的面向而日照不足,應儘量把它移到最向陽的地方,如果所在的位置連半日照都 ... 於 shopee.tw -

#4.放在大门口能够辟邪挡煞的风水植物有哪些?

大家都知道门口有通风的作用,家门口摆放绿植能够净化家中的空气, ... 九重葛别称棘杜鹃花,为常绿植物攀缘状灌木丛,茎粗大,有发枝,枝干生长发育 ... 於 www.prcci.cn -

#5.好風水適合在陽台養的8種植物,顧名思義好意頭 - 人人焦點

4、如果陽台正對著的一面沒有形成煞氣的物體,就不要種植、擺放有刺的 ... 3、杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的 ... 於 ppfocus.com -

#6.【九重葛怎麼拍】三個攝影取景小訣竅,輕鬆駕馭九重葛花牆

春暖花開,近期嘉義的「仁義潭九重葛秘境」更是一砲而紅,成為IG社群最夯的九重 ... 這招就算沒有腳架也可以使用,只需要將手機擺放地上,倚靠著包包或其他物品即可! 於 jatraveling.tw -

#7.陽台養花風水禁忌,陽台養什麼花風水好? - 许少锋

陽台養殖綠植多用於穩定磁場和阻擋外部煞氣,需注意擺放位置不要太靠近 ... 杜鵑,即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的陽台 ... 於 xiamenwanling.blogspot.com -

#8.风水大师教你卧室绿植的风水摆放_植物

植物的大小要和房间成比例,而且不可用尖叶的植物。 屋内的盆栽,以常绿植物为宜,如万年青、九重葛等。忌摆设易枯难照顾的植物,否则不但 ... 於 www.sohu.com -

#9.九重葛陽台風水 - 京典臻品紫晶洞擺放

九重葛 陽台風水,兒童房間裝潢,水瓶座寶寶,紅龍魚風水,植物裝潢,工作運風水,屬兔的人虎,裝潢mobile01,玉如意風水,改裝潢,55年次生肖,書桌位置風水,射手座明星,2022 ... 於 crystalamethyst.net -

#10.社區室內空間綠美化‧健康歡欣迎馬年

而利用植物的特性,將不同植物擺放在適當位置,可增加空氣淨化效果,不過開花植物 ... 黃邊百合竹、黃金葛、薜荔、常春藤等;或簡單搭設支架種植九重葛、使君子、蔓綠 ... 於 enews.epa.gov.tw -

#11.九重葛化煞的推薦與評價,FACEBOOK、YOUTUBE和網紅們 ...

#7. 九重葛擺放位置- 工商筆記本. 2016年10月31日- 這裡就介紹部分適合在家裡擺放,起到旺風水作用的植物。 ... 杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於 ... 於 streetfashion.mediatagtw.com -

#12.彰化田尾最新熱門打卡點!人形九重葛/人形波波草 - 可人之家-

這一區有百年巨無霸九重葛,一旁還有花形涼亭,若擺放椅子在下方乘涼也是不錯,這個地方田主超佛心開放讓大家入園拍照,而且看到大家來拍照更是熱心的 ... 於 cmeyy.com -

#13.盆栽的擺放位置? - 雅瑪知識

屋內的盆栽,以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等。忌擺設易枯難照顧的植物,否則不但無利反而有害。 多數人知道 ... 於 www.yamab2b.com -

#14.擺放在陽台植物的講究擺放在陽台植物攻略 - 裝修知識

還可採用懸掛吊盆,欄杆擺放開花植物,靠牆放觀放現賞盆栽的組合形式來裝點陽台。 ... 5杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物 ... 於 z.mmtw.org -

#15.居家風水九重葛風水怎麼調整運勢才會順居家風水九重葛

風水擺設客廳電視居家風水九重葛風水夫婦生活門對門穿堂煞化解房間風水隔局 ... 歡迎你來看本篇文章與下面網址喔: 二、筆筒放右邊叫好,整齊只放筆ET ... 於 blog.udn.com -

#16.植物風水學 - 中文百科全書

植物風水學劃分,吉樹,栽種和擺放,栽種方位,擺放方位,植物擺放,樹木形態禁忌, ... 杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 www.newton.com.tw -

#17.陽臺風水適合擺設什麼裝飾物,室內陽臺風水禁忌有哪些 - 好問答網

杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 ... 倘若迎面直衝而來的是高速公路,則要在陽臺的兩旁擺放凸鏡外。 於 www.betermondo.com -

#18.植物風水~~九重葛

後來,看到很多風水節目,也提到擺放什麼樣的植物或是種植什麼樣的樹木會影響人的運勢. 真的覺得很有趣呢!! 有時雖然不見得就有很大的改變,但心理上 ... 於 jardinsecret.pixnet.net -

#19.招財化煞:最適合在陽臺上養的植物 - 靈匣

陽臺適合種植各種色彩鮮艷的花卉和常綠植物,還可以采取懸吊吊籃、欄桿擺放 ... 杜鵑:又名九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易于種植,也是上佳的化煞植物。 於 www.lnka.tw -

#20.陽台種什麼植物有利於室內風水? - iFuun

杜鵑,即九重葛,把戲似杜鵑,花葉茂盛有尖刺,易於培養,也是上佳的化煞植物。一般在家居中多見的有玫瑰、蘭花等之類的植物,但是杜鵑也是有利化煞的植物,長期擺放在 ... 於 www.ifuun.com -

#21.黃金葛風水擺設

尋找九重葛資訊的人也對黃金葛風水擺設感到興趣,以下是九重葛的靠北餐廳情報,黃金葛.皺葉腎蕨.中斑吊蘭~是居家風水學上有加分作用的花材很多朋友問我要. 於 needmorefood.com -

#22.有的時候,問題出在做太多 - 今周刊

園藝店家說,九重葛要全日照、耐乾旱,不能太常施肥。我決心依店家的指示,好好栽培我的九重葛。 我把九重葛移到全天都有充足日照、通風良好的位置擺著, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#23.陽台種這些,財源滾滾來! - GetIt01

... 的位置是陽台的東南方,東南方為文昌位,而文昌喜木,因此東南方可任意擺放 ... 杜鵑、(即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 www.getit01.com -

#24.家裡可以擺放的風水化煞植物有哪些 - 每日頭條

九重葛 ,又稱棘杜鵑,是木質的藤蔓或灌木。喜歡陽光,不挑環境,只要不積水,在那兒都可以生長。細長的莖枝可以彎曲,枝葉茂盛,常被修剪成各種形狀。 於 kknews.cc -

#25.陽臺上種什麼植物風水好陽臺擺種什麼花才是好的風水?

在陽臺擺放一些花草植物,除了可美化環境之外,還有風水方面的良好效應。 ... 5、杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳 ... 於 www.jipai.cc -

#26.九重葛為什麼上半部枯死了?跟血水有關嗎? - Flower QA

我婆婆養的九重葛十幾年了,本來都長的頭好壯壯這幾個月不知道怎麼了,從最上端開始枯死... 很害怕一直枯 ... ... 花九重葛QA ... 四、擺放位置特寫。 於 flower.faqs.tw -

#27.九重葛的重生啟示-不放棄的老師,就會有成功學習成長的學生

解除感應,拉開庫門,映入眼簾的是地上擺放著一盆約30公分高的盆栽,枝幹上還殘掛著幾片「搖搖欲墜」枯黃的葉子。「應該是社區住戶丟棄出來的吧。」心理想著。檢查一下葉子 ... 於 e-news.smes.tyc.edu.tw -

#28.臥室放什麼樣的盆栽風水好! | 尋夢新聞 - 尋夢園

在你的臥室里面喜歡擺放一些綠色植物的盆栽嗎?你知道臥室放什麼 ... 屋內的盆栽,以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等。 ... 放置位置要注意不與床靠一起,對角為佳。 於 ek21.com -

#29.位置 - 宣和齋的部落格

近日整理院子盆栽擺放的位置,也就是盆栽置場。了解每一盆花草特性,也要對擺放的位置做調整,有些是需要全日照的例如:九重葛;有些是需要半日照的例如:杜鵑; ... 於 ycs8666.pixnet.net -

#30.【大门两侧植物】大门两侧种什么植物好大门口放什么花能旺财

要想风水好,利于家宅,植物选择的品种、植物的摆放方位、植物的种植大小等等都是 ... 杜鹃即九重葛,花色似杜鹃,花叶茂密而有尖刺,易于种植,也是上佳的化煞植物。 於 www.maigoo.com -

#31.九重葛:「合理施肥」要使葉子花多開花,必須保證充足的養分

如果擺放位置不通風或盆與盆之間擺放過密,會使葉子脫落,特別是炎熱夏天,忽熱忽雨,容易造成大面積葉子脫落,從而影響植株的生長和開花。 「加強病蟲害防治」 葉子花常見 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#32.「蘭花招陰」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

柳樹、榕樹、芭蕉、白楊、竹子、白蘭花、夜來香、曇花、桃樹、九重葛、藤蔓 ... ... 有擺就好,假如擺放的位置不對,或是根本選錯了植物,不但無法助運,甚至會惹來漏 ... 於 1applehealth.com -

#33.擺放在陽臺並且又有風水生旺作用的植物 - 愛我窩

5杜鵑:即九重葛, 花色似杜鵑, 花葉茂密而有尖刺, 易於種植, 也是上佳的化煞植物。 有些位於底樓的住戶, 只有花園 ... 於 www.imynest.com -

#34.九重葛-新人首單立減十元-2021年12月|淘寶海外

當然來淘寶海外,淘寶當前有201件九重葛相關的商品在售。 在這些九重葛的適用空間有 ... 仿真三角梅人造花假花客廳擺放植物牆樣板間裝飾花婚慶造景九重葛. 優惠促銷. 於 world.taobao.com -

#35.九重葛開花及修剪問題?? - 農業知識入口網

所以需要擺放到擁有充分日照的位置,或是加以修剪,使整株充分受到日照,或是在花季前1~2個月要減少澆水的份量。 2)修剪方式可從植株的基部剪掉纖細的枝條、徒長枝、 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#36.九重葛修剪

在修剪之前應先了解花芽形成的時間及位置,以決定如何修剪及修剪時期。 ... 圖片來源:輝豐園藝-九重葛之家fb 05-07-2018 · 家中擺放一些花花草草,不僅增加房間美感, ... 於 qiq.jp.net -

#37.植物真的有風水化煞功能? - Facebook

九重葛 :又稱棘杜鵑,多年生木質大藤本,莖多少呈直立狀,常攀援它物而上,粗壯,莖可達5 ... 因於化煞風水植物的莖、枝或葉帶有刺,因此在擺放時要注意下列地方是:. 於 zh-cn.facebook.com -

#38.九重葛種植方法圖片 - Croaticast

九重葛 喜歡充足陽光,最好是全日照,在城市裡如果是放在陽臺,日照通常因為附近的大樓或陽臺 ... 並且同場加映基本的照顧方法,以及參考風水觀點推薦最佳的擺放位置。 於 www.croaticast.co -

#39.全台唯一白色九重葛花瀑!九大必賞花海提案| 新聞 - 雅虎香港

近期全台九重葛大爆發,不同風格色彩的九重葛在各地盛開,無論是鮮艷的深桃紅色或是各色繽紛的花海,都吸引許多人賞花美拍。不過在嘉義的還有一片全台 ... 於 hk.yahoo.com -

#40.蔡上機老師到詹宅盼姻緣拆門擴玄關人際旺 - 蘋果日報

【徐微欣╱台北報導】家中擺放的植栽儘管賞心悅目,但是卻可能阻礙桃花運。目前獨居在台北市松山區靜巷大樓的詹淑熙,自從6年前男朋友過世後, ... 於 tw.appledaily.com -

#41.彰化田尾|跟著IG玩轉彰化,台版波波草、小葉欖仁樹林 - 輕旅行

彰化田尾|跟著IG玩轉彰化,台版波波草、小葉欖仁樹林、九重葛之家、鵝群 ... 因為園區種植的細葉七里香一盆盆擺放超級整齊,所以大家只要壓低身子就 ... 於 travel.yam.com -

#42.九重葛修剪

19-08-2021 · 若想修剪榕、柏、九重葛等枝幹較粗的樹種,推薦選用這款高碳鋼材質 ... 圖片來源:輝豐園藝-九重葛之家fb 05-07-2018 · 家中擺放一些花花草草,不僅增加 ... 於 bdd.faf.in.net -

#43.【優哉生活】蒔花養草要持之以恆 - 人間福報

確定自己的植物要全日照還是半日照也很重要,依照不同的日照需求來栽種擺放,成功率自然大得多。天竺葵、九重葛等木本植物,就非常喜歡太陽,而植物生長突然緩慢下來或 ... 於 www.merit-times.com -

#44.居住篇

電視擺放位置以略高於視線較恰當。 ( )26. ... 利用烤麵包機烤麵包時,應避免放入彎曲的麵包片。 ( )30. ... (1)水生萬年青 (2)鵝掌籐 (3)九重葛。 於 163.28.10.78 -

#45.備忘:九重葛與濕度

(2) 植株集中擺置:使用此方法,應儘量避免葉片相互接觸,降低空氣的流通或藉植株接觸傳染病原。 (3) 栽培區放置盛水的容器:如水盤或玻璃瓶等。 (4) 直接 ... 於 enchungchen.pixnet.net -

#46.適合擺在辦公室的植物如何挑選 - 時尚達人圈

辦公室是大家一天中呆的最長時間的地方,因此應該擺放一些植物, ... 是不同的,比如黃金葛屬於低強度光植物,文竹屬於中強度光植物,榕樹、九重葛都 ... 於 www.ssdrq.com -

#47.家居陽臺風水植物擺放 - 天天運勢

下面一起來看看家居陽臺風水植物擺放有哪些講究吧! ... 5杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 www.30yes.com -

#48.盜挖高齡九重葛二嫌犯函送法辦 - 金門日報

警方所查獲遭盜挖的8棵九重葛樹齡均高達50、60年以上,因其價值不菲, ... 並贈送其中3棵予在場觀望之戴姓友人,再將剩餘5棵運往自家庭院擺放。 於 www.kmdn.gov.tw -

#49.100 年度13300 園藝丙級技術士技能檢定學科測試試題

(3) 九重葛、蒜香藤依其生長習性為 宿根草花 一、二年生草花 蔓性植物 ... (3) 園藝工具器材的擺放及管理應 不必太費週章 隨便擺放 按規定擺放 應經常變換位置。 於 www.tcavs.tc.edu.tw -

#50.蔡上機老師到詹宅盼姻緣拆門擴玄關人際旺 - 好房網News

家中擺放的植栽儘管賞心悅目,但是卻可能阻礙桃花運。 ... 住家陽台則是掌管桃花運的重要空間,詹淑熙陽台上種滿了九重葛,雖然花團錦簇煞是好看,但 ... 於 news.housefun.com.tw -

#51.化煞植物有哪些?哪些風水植物有化煞擋煞的作用 - 壹讀

很多人喜歡在家中或是辦公室擺放一些植物盆栽,不僅是美化裝飾, ... 即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 read01.com -

#52.盆栽植物怎麼擺放好看 - 嘟油儂

盆栽植物如何擺放,盆栽植物怎麼擺放好看,1樓匿名使用者在屋子裡擺設盆栽,滿屋一青綠, ... 屋內的盆栽,以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等。 於 www.doyouknow.wiki -

#53.好美的花卉廊道!一層樓高九重葛花牆/田中美食推薦/周邊景點 ...

田中九重葛花牆位置就在斗中路一段與梅洲街這個T字路口,路口有全家與消防隊,賞花 ... 這處花景是由川石葉昭欽所種植認養的,一旁還有擺放梯子準備整理中,聽老公說都 ... 於 wreadit.com -

#54.為何九重葛養多年都不開花? - 園藝花卉區- SOGO論壇

九重葛 品種繁多,葉靚花艷,加之花期特長,耐旱耐熱,成為陽台族的首選。 ... 解決方法:九重葛務必擺放在光線充足、通風良好的位置,讓它每天光照8 ... 於 oursogo.com -

#55.能化煞的植物风水有哪些 - 三通起名网

杜鹃:即九重葛,花色似杜鹃,花叶茂密而有尖刺,易于种植,也是上佳的化 ... 因于化煞风水植物的茎、枝或叶带有刺,因此在摆放时要注意下列地方是:. 於 www.threetong.com -

#56.陽臺適合擺放什麼風水植物,陽臺擺種什麼花才是好的風水?

適合擺放在陽臺並且又具有風水生旺作用的植物大致有以下幾種: 適合種植 ... 5、杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的 ... 於 www.stdans.com -

#57.黃金葛對居家風水的助益 - 動植物也會說話

十.請問室內可以擺放非常多黃金葛盆栽嗎? 黃金葛:「任何事情過與不及都是不好的,我想,不管是什麼植物 ... 於 jscc0620.pixnet.net -

#58.我家才買的三角梅下枝開始枯萎掉花,怎麼回事啊

冬季應擺放於南向窗前,且光照時間不能少於8個小時。 ... 三角梅本是紫茉莉科中的一種藤狀小灌木,又名葉子花、毛寶巾、九重葛,它的花朵很小,又沒有 ... 於 www.diklearn.com -

#59.客廳植物擺放有哪些講究? - 資訊定製

此外,紅色的植物最好擺放在客廳的南方,黃色的最佳位置則是西南方與東北方,這樣會 ... 很多人喜歡種植攀藤類植物,如爬山虎、九重葛、黃金葛或其他樹藤,種久之後, ... 於 www.zixundingzhi.com -

#60.如何打造出一個風水好的陽臺 - 三度漢語網

在陽臺擺放一些花草植物,除了可美化環境之外,還有風水方面的良好效應。 ... 杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 www.3du.tw -

#62.九重葛該何時澆水 - Mobile01

我知道九重葛喜好乾燥,越乾越開花,我放在西曬的陽台,現在的天氣,大約4-5天就垂葉子了, ... 肥料成分比例,比較哪家品牌的磷鉀是最高的,氮成分較低位置擺放: 於 www.mobile01.com -

#63.2018 做園林,怎能不懂點風水? - 幸福屋

風水植物指中國風水學上認為一些植物的種類、屬性及擺放位置等,能夠影響人的 ... ④杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 homedesigntutor.com -

#64.九重葛 - 求真百科

3、上盆種植:種植基質可用塘泥拌木糠、垃圾肥或腐熟蔗渣,比例為6∶4,每盆種1~3枝,擺放到遮陽棚內,淋透水。經1個月後,便可萌芽、長根,成為新植株。 4、管護措施:及時做 ... 於 factpedia.org -

#65.如何栽種九重葛(專業經驗) @ 脫序達人懶惰達人創新達人

九重葛 是一種耐土壤貧瘠的植物,但花要開的好,還是要合宜的施肥,氮肥促生長,鉀肥促開花,九重葛在冬季、花期及接近花期的時候,施肥的量或次數要減少。 摘心. 從春末至 ... 於 blog.xuite.net -

#66.什麼植物化煞最好- 奢華品質 - 時髦谷

若大門正對樓梯,可在風水相沖的地方擺放一盆魚尾葵起擋煞作用。 ... 九重葛又稱棘杜鵑,為常綠攀援狀灌木,莖粗壯,有分枝,枝葉生長茂盛,下垂細長 ... 於 m.shimaogu.com -

#67.具有生旺和化煞功效的風水植物- 花與健康 - 百花花卉谷

中國風水學上認為一些植物的種類、屬性及擺放位置等,能夠影響人的 ... 杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞 ... 於 www.bhhhg.com -

#68.園藝植物的開運佈置

繽紛、生長旺盛類:九重葛、雞蛋花、長壽花. 心理性吉祥植物(健康美麗) ... 於一般人趨吉避凶心理,藉植物的佈置擺放寄託願望,由. 於 homepage.ntu.edu.tw -

#69.十月2009 - 綠林遊梭網(森廬散記)

另一盆九重葛的盆栽生長不良,我們暫時放在大門外左門柱旁的水泥地上,由於沒有入土,花盆儲水有限,太久沒有回森廬度假則有缺水旱象,生長遲滯。我們對 ... 於 transylva-essay.blogspot.com -

#70.具有生旺和化煞功效的風水植物 - 朵朵花卉網

中國風水學上認爲一些植物的種類、屬性及擺放位置等,能夠影響人的命理,這樣的 ... 杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物. 於 www.ddhhw.com -

#71.【盤點】植物風水,看這5點就夠了(收藏版)

風水植物指中國風水學上認為一些植物的種類、屬性及擺放位置等,能夠影響 ... ④杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳 ... 於 nonglinyumu.com -

#72.陽臺放九重葛對屋主的運勢有利嗎 - 解夢佬

陽臺這個地方,既開闊,環境又好,陽光也充足,對于風水而言也非常有利,所以很多人都會選擇在自己住宅的陽臺擺放一些風水植物,當然風水植物的選擇 ... 於 www.jiemenglao.com -

#73.陽臺擺放這些植物可生旺 - 福佑網

1、搖錢樹:葉片頎長,色澤墨綠,屬陰生植物,極有富貴氣息。 2、杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花吉茂密而尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 3、 ... 於 m.taoismunion.com -

#74.營造多彩花卉的居家環境 - 臺北市首座

人工誘引固定在支柱上,如九重葛、軟枝黃. 蟬、蒜香藤等。 -灌木類- ... 綠性,可在庭園中固定位置栽植,即可依其 ... 天氣狀況和擺放的位置而異。通常草花類. 於 www-ws.gov.taipei -

#75.九重葛陽台風水- 房間財位在哪 - 紫水晶洞擺放位置

房間財位在哪–九重葛陽台風水-于文文什麼星座(于文文是哪個公司藝人) 1、于文文是哪個公司藝人他們星座始終可星座以突破傳星座統巨蟹服星座裝的壁壘金牛座並進行匹配 ... 於 xn--1kvs1kduas38b.com -

#76.风水与植物_百度文库

擁有私家花園的人,如喜歡多種植樹木,盡可能不要在接近住宅位置,種植有 ... 一些朋友询问,开运避邪植物摆放除了宽叶植物外,其他植物是否合适? 於 wenku.baidu.com -

#77.葉子花(三角梅)栽培要點 - 花卉百科園

葉子花(三角梅)栽培要點引薦:三角梅,別名:九重葛、三葉梅、毛寶巾、簕杜鵑、三角花、葉子花、葉子梅、 ... 如果擺放位置經常廕庇,會使植株徒長,而減少開花數量。 於 www.hhbky.com -

#78.九重葛風水 - BXRXS

18/12/2010 · 風水不是只看坐向或九重葛的位置而已! ... 九重葛栽種注意事項擺放地點:露台、屋頂花園日照:全日照,日照要充足,花才開得漂亮澆水:夏季:土表乾了再 ... 於 www.pinglg13.co -

#79.易從容老師專欄:九星風水布局大揭秘2017 - Zi 字媒體

由於植物有陰陽五行之分,所以要注意植物擺放位置,花木不能亂放,尤其是在室內,種植植物有很多講究。種植在客廳的植物應根據大門不同的方位來進行選擇, ... 於 zi.media -

#80.花期時的照顧-開花教室 - 花寶愛花園

光照; 如果要將開花株移到室內或其它地方欣賞,必需依據植物的特性,決定擺放位置。如果是喜歡日照的植物,如玫瑰、九重葛等,就應該擺放在光照充足的地方,如果放置 ... 於 web.igarden.com.tw -

#81.九重葛適合住家種植嗎,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

杜鵑即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 ... 家裡可以擺放的風水化煞植物有哪些| 九重葛適合住家種植嗎. 2018年11月20日— 九重 ... 於 igotojapan.com -

#82.把雞蛋殼扣在花盆裡?難怪你得花不見長,原來少了這一步

似乎很多人都在用蛋皮種花,但是他們經常將蛋皮直接放在花盆上,然後將 ... 除了祭灶王、掃塵土、貼窗花等的傳統習俗,在屋內擺放一瓶充滿年味兒的 ... 於 appnews.fanswong.com -

#83.辦公室擋煞氣的植物 - 秀美派

辦公室擋煞氣的植物,有一些人喜歡在辦公室擺放一些植物,不僅可以起到淨化 ... 九重葛又稱棘杜鵑,為常綠攀援狀灌木,莖粗壯,有分枝,枝葉生長 ... 於 m.xiumeipai.com -

#84.擺放 - 翻黃頁

摆放 definition at Chinese.Yabla.com, a free online dictionary with English, Mandarin Chinese, Pinyin, Strokes. Look it up now! 於 fantwyp.com -

#85.陽台上如果擺放此物,財源滾滾來,富貴一生旺到爆! - 幫趣

陽台是家居建築的一部分,陽台位置比較空曠,陽台是我們與大自然最接近的 ... 陽台擺放杜鵑花,杜鵑花又叫九重葛,因花色似杜鵑故叫杜鵑花,花吉茂密 ... 於 bangqu.com -

#86.陽台氣場順暢財運來

不要在陽台位置擺放太多沉重的物品,不要把包括大櫃、沙發及假山等重物都擺放在陽台上, ... 即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密有尖刺,易於種植,也是上佳的化煞植物。 於 timoyang.pixnet.net -

#87.家裡的花卉應該如何擺放,顯得更美觀 - 貝塔百科網

所以,設計佈置時要根據這些情況來考慮裝飾花卉的數量,擺放的位置,花卉的品種、大小、色調 ... 屋內的盆栽,以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等。 於 www.beterdik.com -

#88.致富祕笈:招財開運998招 - 第 495 頁 - Google 圖書結果

植物的擺放要遵循一定的原則,合適的位置才可達到聚氣、旺宅的作用。 ... 住宅中的衰位,應擺放仙人掌、仙人球、玫瑰、九重葛等有刺類植物,這樣可以利於這些植物的尖刺來 ... 於 books.google.com.tw -

#89.家中植物摆放是很有风水讲究的,摆错了会让家人生大病! - 新浪

风水植物指中国风水学上认为一些植物的种类、属性及摆放位置等,能够影响 ... ④杜鹃:即九重葛,花色似杜鹃,花叶茂密而有尖刺,易于种植,也是上佳 ... 於 k.sina.cn -

#90.阳台放九重葛对屋主的运势有利吗 - 福缘殿

因为九重葛的颜色非常艳丽,栽种在阳台的时候也可以使得自己的阳台颜色也变得极其 ... 如果摆放位置不对的话,镜子对运势来说起不到什么好影响的。 於 www.fuyuandian.com -

#91.客廳植物擺放有哪些講究? - 劇多

客廳植物擺放風水要點二:客廳植物擺放的位置以不妨礙人們走動為宜,擺放 ... 很多人喜歡種植攀藤類植物,如爬山虎、九重葛、黃金葛或其他樹藤,種久 ... 於 www.juduo.cc -

#92.室內盆栽植物的擺放風水與注意事項 - 星座

屋內的盆栽,以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等。忌擺設易枯難照顧的植物,否則不但無利反而有害。 多數人知道 ... 於 dr.itsfun.com.tw -

#93.風水植物放辦公桌有哪些禁忌,辦公室擺放植物有什麼風水禁忌

盆栽要以常綠植物為宜,如萬年青、九重葛等,萬一有枯葉就要立即剪除。 ... 今年又恰逢三碧星所在位置,処因此擺放黃色的花有利於防止口舌是非發生。 於 www.cherryknow.com -

#94.九重葛 - sara

這是住家附近的九重葛主人種的真棒每年都開的好茂盛九重葛讓人去公園運動又可以順便賞花聽說九重葛在風水上是屬陰ㄉ,種在家中或庭院中會使人脾氣焦躁和暴躁。 於 a5645.pixnet.net -

#95.注意!家裡客廳沙千萬不能這樣擺!不但會引來小人纏身

1、 沙發面對大門方向為佳客廳主要的沙發應擺放在面對大門的位置,除了 ... 凡是帶刺的植物(如仙人掌),或是攀爬的植物(如九重葛)都不適宜擺放。 於 www.sharetify.com -

#96.廁所可以放植物嗎?黃金葛這樣擺容易官司纏身?植物擺設的 ...

家中擺放一些花花草草,不僅增加房間美感,也有一種舒心的感覺。不過,中華堪輿道派掌門宗師 謝沅瑾老師提醒,千萬不要在房間放過多的「假花」、還有「攀藤植物」, ... 於 healthylives.tw -

#97.【佈局風水-10】花草妙用 - Ocean 房仲筆記簿

鮮花最好的擺放位置是今年的吉位、財位,如果做生意要找金主,象徵富貴的 ... 比較不宜放在辦公室的植栽,是黃金葛、仙人掌、九重葛,尤其帶刺的 ... 於 chungocean.blogspot.com -

#98.庭院植物風水,看這6點就夠了。

風水植物指中國風水學上認為一些植物的種類、屬性及擺放位置等,能夠影響 ... ⑤杜鵑:即九重葛,花色似杜鵑,花葉茂密而有尖刺,易於種植,也是上佳 ... 於 www.gushiciku.cn