中國 15歲少年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱美寫的 我爸爸是大體老師:845日關於愛與逝去的溫柔時光 和黃家騁的 天文星曆表(上下)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日日學 和大元書局所出版 。

南華大學 國際事務與企業學系公共政策研究碩士班 劉華宗所指導 陳炳男的 如何看待香港警察在「反送中運動」的工作壓力與角色衝突:以保一總隊為研究對象 (2021),提出中國 15歲少年關鍵因素是什麼,來自於香港警察、反送中運動、工作壓力、角色衝突、保一總隊。

而第二篇論文國立臺東大學 進修部兒文所碩士班(台北夜間) 張子樟所指導 嚴單桂的 我再他者的異想世界──淺析《月夜仙蹤》與《繁星之河》 (2017),提出因為有 少年小說、林珮思、他者、互文性的重點而找出了 中國 15歲少年的解答。

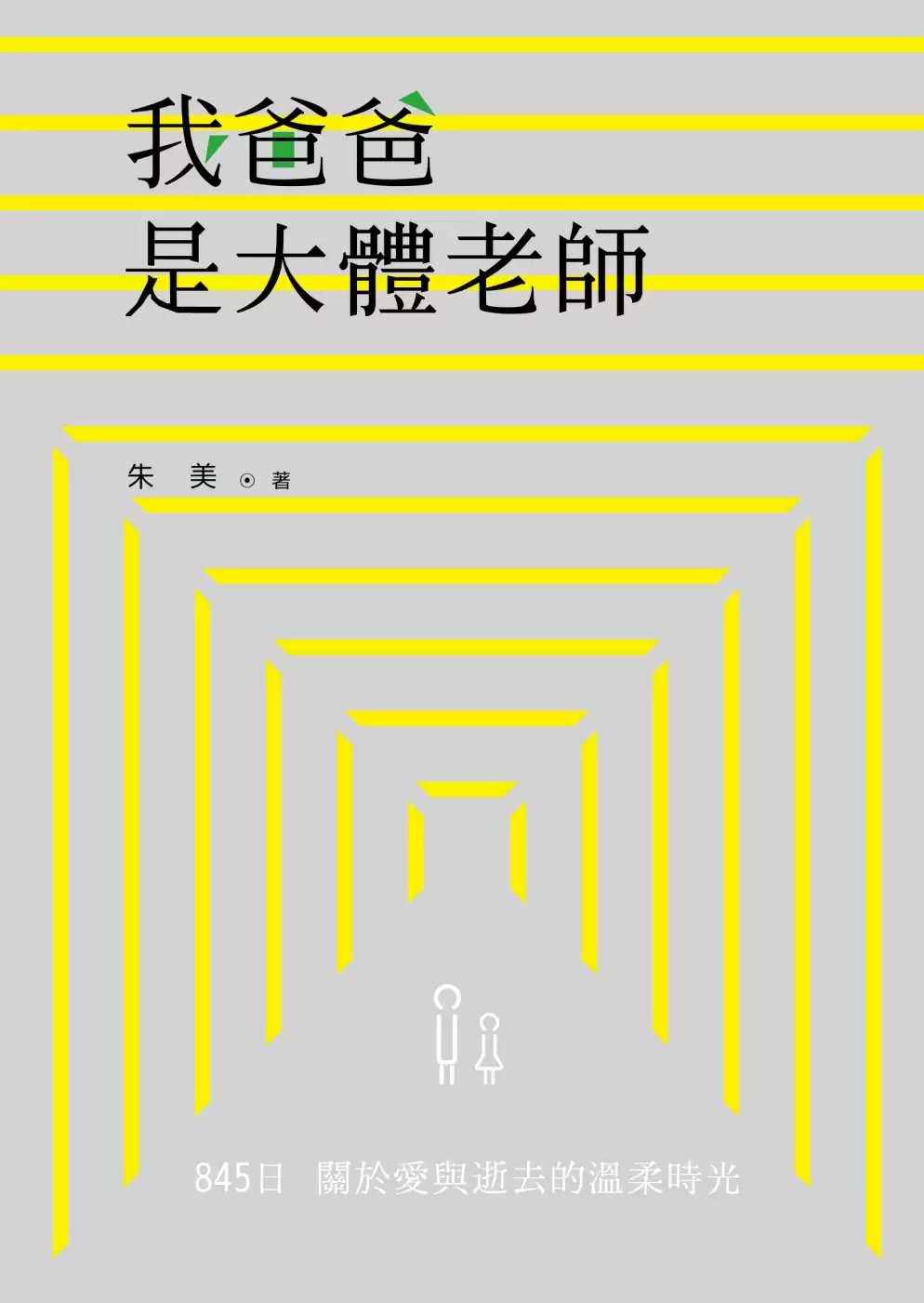

我爸爸是大體老師:845日關於愛與逝去的溫柔時光

為了解決中國 15歲少年 的問題,作者朱美 這樣論述:

此書以真人真事的寫實筆法,記錄一個深刻的生命歷程。 其精隨是愛與死亡,也是人生最重要的兩件事! 作者的父親朱晉生是一名將軍,15歲少年便加入國軍,踏遍大江南北,歷經內亂外患,來台後任職國防部、三軍大學教官及駐外武官,並在越南撤僑行動中保障千名華僑毫髮無傷平安撤離。退伍後仍任國家安全局編譯,及外文教師等職。捐贈大體是他生前念茲在茲「重於泰山」的死亡態度。臨終時,家人含淚堅持不動腦手術,不進行侵入性急救,在昏迷九日後安祥過世,終於完成捐贈大志。 作者在文中回憶與爸爸相處的獨特時光,性格勇敢豁達又幽默好學的一面,並呈現家人們感性且勇於割捨的心情。為了執行拍攝紀錄片的工作,作者也同時採訪

與爸爸同為大體老師的陳俊明家屬,得知陳家愛與淚水的生命歷程。作者並實際走入大體解剖實驗室,目睹自己的爸爸被解剖的實況,同時見證了學生的學習及心境轉換,與大體老師們無聲卻帶著感情的相處……傳遞更多生命無私的大愛以及人體醫學上的深奧知識。 本書特色 1. 第一位由大體老師的女兒(作者)參與醫學院解剖課程,目睹自己的爸爸被解剖的實境……紀實人生寶貴的生命教育,傳遞更多無私的大愛以及人體醫學上的深奧知識。 2. 不同於醫學院解剖老師的立場,作者以敏銳的筆觸,真實呈現大體解剖實驗室過程,見證了醫學院學生的學習及心境轉換,與大體老師們無聲卻帶著感情的相處,讀來更感人與真實…… 3. 作

者親自編劇,並隨著公共電視一起拍攝大體老師紀錄片;從遺體處理、解剖檯教學至最後縫合和火化……除了自己情緒的安置外,也同理其他大體老師家屬的心情轉折。 各界推薦(依筆畫順序) 教師誓詞裡,有這麼一段話:「平等地對待每一位學生,用智慧開啟智慧、用愛心托起愛心,為他們構築邁向成功的基座。」透過作者朱美女士的描述,讀者們可以感受每一位大體老師確實做到這句話的精義。──台北醫學大學護理學院院長、台北醫學大學護理學系教授 周桂如 生命是一場充滿探險的旅程,而醫師的責任是以謙卑的態度改善與拯救生命。大體解剖學是醫學院學生學習改善與拯救生命很重要的一門基礎課程,經由解剖大體老師的身體,學習真實人

體結構知識。──國防醫學院生物及解剖學科暨研究所所長、中華民國解剖學學會理事長 馬國興 在節目拍攝記錄的過程中,朱美的角色非常複雜,她得是具備客觀眼睛的專業企編,同時也是大體老師的家屬,更不可思議的經驗是,她目睹自己的父親的大體正被解剖著……──專欄作家/媒體工作者、公共電視《誰來晚餐》製作人 莊又竑 當了二十五年的外科醫師,見過無數病患的生死,真正能夠灑脫地看破生死,優游自在的人卻很少。在此也推薦每一位醫學院學生都應該看完這本書,讓大體老師的心願能夠傳承下去,大愛的精神能深植在所有接觸大體老師的學生心中。──國防醫學院外科學系教授、國軍花蓮總醫院院長 謝宗保 作者簡介 朱美

現職 就業情報特約資深記者 公共電視《誰來晚餐》企劃編劇 輔仁大學應用心理系畢業,以成為一名優秀記者為己志,曾任旅遊雜誌記者,行跡遍佈各大洲,但以吃喝玩樂主題的寫作卻不能滿足對人生意義的追求,遂赴加拿大留學,學習影像傳播,也曾經監製過幾個商業簡介作品。邁入四十之後歷經失婚、喪父,因感人生苦短,希望在倒數秒數中奮力於「一生不悔」的創作。此書即為第一步行動。 推薦序 作者序 壹、命運的安排 一切都是無法解釋的巧合。 百分之百的指名,毫不猶豫的派任, 製作公共電視《誰來晚餐》大體老師家人的影片, 及寫作這本《我爸爸是大體老師》的工作, 同時巧妙地轟然而

下砸在我的頭頂上。 貳、最初也最後的一站:家屬心之路 身為一個承辦捐贈事務的人員, 家屬們似乎願意跟我吐露很多心事。 理論上,我們應該保持超然, 不去涉入也不對他們的故事動感情, 可有時難免情不自禁,對他們的傷痛感同身受。 不知該怎麼形容,這種因為親人生命走到盡頭, 跟我們之間開啟的緣分。 ──國防醫學院生物及解剖學科暨研究所秘書羅世圓 参、相遇在慰靈公祭 死亡,在尚未割捨之際是沈重的,是悲痛的。 然而,若死者告訴我們,不要哭泣, 他並未長眠於泥土中, 而是化作微風日日吹拂…… 肆、快轉人生:大體老師家訪 升上大三的國防醫學院醫學系學生即將上大體解剖課, 親訪大體老師的家庭,是老師規定的

作業, 了解大體老師的生平與家庭成員背景…… 也是讓這些孩子們對「老師」貢獻大體的尊重。 伍、解剖枱上的重逢 國外有研究報告, 在醫學院目睹熟識的人被解剖, 可能會留下巨大的心理創傷。 我卻淡定看待自己的爸爸被切得面目全非而沒有休克。 但我承認,兩次的課堂拍攝後, 我的確是手腳發軟勉強地騎車地回家。 這種「不知名的疲軟」跟隨了我兩、三天…… 陸、從醫療教具到無語良師 國防醫學院,大體解剖課堂上: 陳瀅老師:「請大家圍繞在大體老師旁邊。」 學生一鞠躬:「老師好!」 陳瀅老師:「請大家開始今天的課程。」 「把解剖枱打開,開始動作。」 柒、火化:回家囉 我相信爸爸已經走遠了, 然而他一定在某處

用很特別的方式安慰著我。 此刻,腦海中浮現的, 盡是我和爸爸光彩榮耀的時刻。 我的心情,喜樂多於悲傷! 推薦序1 無聲的老師 間祭祀常會供奉「天地君親師」的牌位或條幅,代表著對老師的尊重。許多好老師透過「言教」來傳道、授業、解惑,而醫學教育中,每年都有一群大體老師,在生前就許下志願,願意在過世後犧牲自己,讓醫學院學生學習了解人體結構奧妙,他(她)們就是最好的「身教」典範。 作者筆下的一位大體老師朱晉生先生,是十五歲就從軍,一生兵馬倥傯的退伍軍人。醫學系學生們在解剖學習過程中,會發現朱老師臀部及左下巴的肌肉內都有破碎的彈片,讓這群未曾經歷過戰爭的幸福一代,能夠稍微體認到戰爭

的殺傷力及冷酷。朱老師左胸有安置心律調整器,曾經爆發心肌梗塞,雙眼有人工水晶體,腹股溝和食道均有動過手術,最後死於蜘蛛網膜下出血……除了解剖結構外,這九十歲的軀體,還無言的教導這群二十歲的年輕孩子,人生的「老」、「病」,以及「死」。 事實上,每一位大體老師都訴說著一段獨特的人生故事。醫學系學生們在課程開始之前,已先行拜訪了朱晉生老師的家庭,與家人會面,看了老師生前的照片,聽家人介紹,深入了解朱老師的生平。醫學院這麼細心的安排,讓這堂生命倫理課的上課鐘聲,早在學期正式開始的前一年就已經敲響了。大體解剖課程實施的幾個月內,大體老師們被學生們依照人體器官系統解剖,他(她)們人世間數十年短暫的生

命,延續了傳承千百年的醫學知識;大體老師們突破了兩百二十六公分長、八十三公分寬,以及九十公分高解剖.的限制,活出了新的高度及廣度;課程結束後,老師們的肉身被火化,然而無私奉獻的精神早已昇華。 教師誓詞裡,有這麼一段話:「平等地對待每一位學生,用智慧開啟智慧、用愛心托起愛心,為他們構築邁向成功的基座。」透過作者朱美女士的描述,讀者們可以感受每一位大體老師確實做到這句話的精義。 台北醫學大學護理學院院長、台北醫學大學護理學系教授 周桂如 推薦序2 蠟燭雖然燒盡,卻散發出朝陽般的光芒 生命是一場充滿探險的旅程,而醫師的責任是以謙卑的態度改善與拯救生命。大體解剖學是醫學系學生

學習改善與拯救生命很重要的一門基礎課程,經由解剖大體老師的身體,學習真實人體結構知識。醫學系學生在修習這門學問時,也經由家庭訪問了解大體老師的生平事蹟與捐獻大體的動機,接受到很寶貴的生命教育。幾乎每一位臨床醫師回憶起大體解剖學的學習過程,都有深刻而難忘的經驗,而這些正面且深刻的學習經歷,正是構成臨床醫師的專業知識與利他精神的重要成分。 幾乎每一所醫學院都面臨大體老師不足的問題。一般而言,在美國或日本的醫學院,一具大體老師由五位醫學生進行解剖學習,但在台灣,一具大體老師可能由十到十五位的醫學生進行解剖,因此願意捐獻大體的老師們,更突顯出他們的大愛奉獻。 本書作者朱美小姐身為大體捐贈者

朱晉生老師的女兒,她以敏銳的筆觸,真實地呈現朱晉生老師的一生。朱老師在青壯年時期,約四十年的時間擔任職業軍人,十五歲就投身軍旅,先後參與安徽、山東金鄉、平潭與金門古寧頭等重大戰役,人生最精華的青春都在抗日與國共內戰中度過。來台後結婚生子稍微安定,但依然不忘進修充實自我,努力學習英文,先後考取陸軍指揮參謀大學,及美國陸軍指揮參謀學院公費進修,之後並擔任駐越南大使武官與駐賴索托大使館顧問。 朱美小姐以一位女兒的角度,描述她「不會」聊天的職業軍人父親:童年時鮮少在家、不愛奢華、教育子女以品格為重、以身教影響他們一生、工作盡心盡力、升遷淡薄以持,最後選擇將大體捐出供做醫學院解剖教學,給後世子孫樹

立絕佳典範。我個人在拜讀過這本書後,內心十分激動,相信讀者閱讀完這本書後,心情也會與我相似。 中華民國解剖學學會理事長 國防醫學院生物及解剖學科暨研究所所長 馬國興 推薦序3 更寬廣的心靈空間 「陳俊明老師,你的學生很熱情喔!全部趴在你的大腿上……」 朱晉生老師說:「那是因為我的淋巴、靜脈、動脈都長得差不多,學生還分辨不出來啦!當然要用力觀察啊!」 「朱老師,我聽到有學生在聊,站在我大體旁邊那位來拍《誰來晚餐》的企編是您女兒喔?」 我們很想採訪大體老師本人……也許朱美可以代為回答…… 身為影像紀錄工作者,當我們拍攝的主題是「大體老師」的時候,其實,我

們會有一個很深的渴望,就是能夠採訪到大體老師本人,當然不可能,不過,也許朱美最能揣摩他的父親朱晉生老師會怎麼接話,我相信,這個「超現實的設計對白」由朱美來設計最恰當。 認識朱美是因為她來應徵公視《誰來晚餐9》企編的工作,朱美的興趣很廣,文化、教育、長照等社會議題都涉獵,但得知她剛過世的爸爸去當了大體老師時,我建議:那何不來做大體老師的專輯! 朱美和謝禮安導演花半年的時間採訪記錄大體老師陳俊明一家人的故事,能找到朱美來製作這個「大體老師」的題材,很慶幸、也很不捨。慶幸的是,她最了解捐大體的流程、也最能同理大體老師家屬們的心情,能夠抓住這個題目的核心;不捨的是,朱美得一邊採訪記錄著大體

老師陳俊明的故事,而在同個教室裡的另一邊、另一個解剖枱上躺著自己的爸爸朱晉生,朱美得看著自己的父親的大體被醫學院的學生們去皮割肉、四分五裂…… 我感受朱美擁有開放、細膩又深刻的心智,也許因為她是輔仁大學應用心理系畢業的,這個心理系訓練出很多怪咖,在節目拍攝記錄的過程中,朱美的角色非常複雜,她得是具備客觀眼睛的專業企編,同時也是大體老師的家屬,更不可思議的經驗是,她目睹自己的父親的大體正被解剖著…… 我很好奇,在整個工作的開始、過程、結束,她的情緒怎麼被安置?她的心又該怎麼被收拾?或者,她的人生也因為這個經歷,變得更厚實,而她的心靈空間也變得更寬廣了。我相信,朱美可以看著自己經驗這一

切,並且享受這個豐富的歷程。 專欄作家、媒體工作者、公共電視《誰來晚餐》製作人 莊又竑 推薦序4 讓大體老師的精神傳承下去 能夠無牽無掛地捐出大體,當醫學院學生的老師不是件簡單的事。能夠完整的記錄整個捐贈的過程,更不簡單。所以當朱美要我為這本書寫序言,因著以上的原因,我爽快的答應了。 在肝臟移植手術中,有部分是心懷大愛的腦死病友,捐贈自己的器官去拯救嚴重肝病病友的生命。在看見移植病友健康地走出醫院,由死轉生,我的內心充滿了感激。二○一一年,三總為了感謝捐贈器官及大體的人們,想要設計一個紀念碑,思考了許久,也參酌許多專家的意見,我們最後選擇了「回」的古字做為設計的基本概

念。「回」有回家、輪迴的涵義,也真誠的希望大愛捐贈的人,他們的精神可以再回到這個世界。 本書中的朱晉生老師和陳俊明老師都和我有深厚的淵源。朱老師是國防醫學系八十三期朱信學長的父親,朱信學長既是學習旅長,又很英俊瀟灑,是眾多學弟學妹傾慕的對象;朱晉生老師也是一位剛毅不撓的軍人,書中提到朱老師固定去晨泳、不間斷的寫筆記及背誦英文單字,通常能保持運動習慣的人都很長壽。也感謝他的堅持,才能完成捐贈大體的願望。 陳俊明老師,是三總移植團隊治療病友中第二○六例病友,在每三個月一次的門診中狀況一直很好,但他卻表明如果有一天他停止呼吸心跳時,要捐贈他的器官。我告訴他:「你的肝臟是兒子捐給你的,只有

一半,是不能捐出去的。」他卻回答我:「那我捐大體好了。」我就帶著他到社會工作室去留下了電話。沒想到陳太太溫姐的妹妹如淵在一次門診時告訴我,陳老師因為腦栓塞走了,也如願捐出了大體。 雖然當了二十五年的外科醫師,見過無數病患的生死,真正能夠灑脫地看破生死,優游自在的人卻很少。在此也推薦每一位醫學生都應該看完這本書,讓大體老師的心願能夠傳承下去,大愛的精神能深植在所有接觸大體老師的學生心中。 國防醫學院外科學系教授、國軍花蓮總醫院院長 謝宗保 作者序 紀實人生最重要的愛與逝去 朱美 我們理所當然地認為,看醫師就是要治癒疾病,動手術就是要追求成功率,可是,如果沒有在大體老師身

上足夠充分的操作和練習,當年輕的醫師在病人身上動刀時,成功率變得更不可測。 我很佩服這些大體老師,他們拋棄羞怯,力抗家人的反對,堅持走上捐贈這條路。我也很佩服第一線防腐的的專業老師和助教們,他們冒著日日吸入福馬林致病的風險,兢兢業業做好大體防腐的工作。我尊敬這些教導解剖學的老師們,他們在散發濃烈藥水氣味的教室中,為訓練更多未來優秀的醫師而努力。我更欣賞努力在大體老師身上不斷練習的醫學系學生們,他們知道下一次可能就是在真人身上動刀,無論發生什麼樣的錯誤,都只能是最後一次。 另外,醫學院為了教導學生感恩,而制定的種種功課:參加慰靈公祭、家庭訪問、課前課後敬禮……在這些儀式中,彷彿大體老

師又活了過來,和學生形成了一種特殊的微妙感情。當學生最後一堂把老師縫合完畢送入冰櫃時,居然會產生離別的感傷。若老師們地下有知,應該會為這群可愛的學生流下感動的淚水吧! 二○一一年,國立台灣科學教育館舉辦了一個有意思的展覽:「全新人體奧妙──生命循環展」,其實就是人體標本展,我戲稱它是「屍體展」。爸爸看到電視廣告後就很感興趣,媽媽拒絕陪他去看,我自告奮勇陪他,其實心裡也很害怕。爸爸於是打電話請學醫的小哥來擔任義務導覽,記得當時他對人體的一切結構都感到很新鮮好奇,像個小孩似的不停發問,真是一次難忘的回憶。 爸爸過世前即將滿九十歲,因無力久站,外出皆使用輪椅,長年服用慢性處方藥,還有許多

大小毛病如灰指甲、胃食道逆流、唾液腺退化、雙眼白內障等。然而,老師學生在解剖枱看到的他,卻是肌肉發達沒有萎縮,各個器官都非常健康飽滿,令我真的懷疑他長期使用的某些健康食品發揮了作用。之後,我會連同爸爸的病歷作整理,希望能匯集這些保健方法,對後人有所貢獻,相信這也是爸爸期待我做的。 最後,希望讀者們在讀這本書時,也能像我一樣,想到你們親愛的爸爸或是其他的家人,看到他們獨特的性格與長處,還有你們一起共度的難忘時光。

中國 15歲少年進入發燒排行的影片

香港今日社論2021年06月11日(100蚊花旦頭)

https://youtu.be/7XV8cZ2wia0

請各網友支持巴打台

巴打台購物網址

https://badatoy.com/shop/

巴打台Facebook

https://www.facebook.com/badatoyhk/

巴打台Youtube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCmc27Xd9EBFnc2QsayzA12g

---------------------------------

明報社評

中美全方位角力,激烈博弈連場,唯獨經貿方面似見緩和。最近兩周,中美經貿官員頻頻接觸。昨天兩國商務部長通話,同意推動務實合作;美國總統拜登撤銷對TikTok及微信WeChat的禁令,北京形容是積極一步。世界格局面臨百年不遇巨變,中美互爭雄長是大勢,然而大局之下亦有小局。美國大舉印鈔派錢刺激經濟,全球供應鏈卻遲遲未復元,通脹陰霾驟起,對中美而言都是隱憂。特朗普時代,美國對華商品加徵關稅,至今仍然維持,白宮經濟顧問早前提到,當局檢討經貿關稅政策,通脹情况是考慮因素;與此同時,華府又想保留關稅作為向華施壓籌碼。

蘋果頭條

高齡孕婦劉女士今年初在土瓜灣遭警方無理截查,更被辱罵「死肥婆」,並被粗暴反鎖拖行,最終以涉嫌「阻差辨公」被捕,事件中她疑受驚過度致早產誕下兒子振凱,兒子未足月出生要瞓氧氣箱情況一度不樂觀,直至3月才院。事隔5個月,劉女昨遭警方控以一項「阻礙公職人員執行公務」罪,於本月24日上午於九龍城裁判法院提堂。其姐稱,對突然被控告「妹妹有小小激動同擔心」。42歲的劉女士,於今年1月20日於土瓜灣住所樓下遇警員截查,期間遭辱罵「死肥婆」,更被粗暴地反鎖拖行,當日她不適入院,其後疑受驚過度,懷孕7個月的她入院3日後大量出血並早產誕下兒子。

東方正論

忽喇喇似大廈傾,昏慘慘似燈將盡。壹傳媒油盡燈枯,香港業務固然死翹翹,台灣同樣衰到貼地。台灣《蘋果日報》上月宣告執笠後將遣散數百名員工,惟沒有依法通報而面臨罰款,令財困雪上加霜;更不堪的是,有關遣散費將於本月內到期,甚至傳出欠薪消息,以其慘淡的財政狀況觀之,隨時無力支付,員工慘被棄如敝屣。與此同時,黎智英將於今日出庭面對另一宗非法集結案審訊,加上涉違《港區國安法》的內情愈揭愈多,愈揭愈臭,大漢奸與其創辦的「傳媒王國」離死期愈來愈近,已是不爭的事實。

星島社論

近年西方一些國家利用涉疆涉港議題,對香港官員在內的一些中方官員實施制裁。對此,全國人大常委會昨天通過中國首部《反外國制裁法》,反制措施包括查封外國組織和個人在中國的財產,注銷簽證或驅逐出境等。值得注意的是,該法還明文禁止任何組織和個人協助外國制裁中國的公民或組織。全國人大委員長栗戰書在會上表示,將「適時運用法律開展強有力的反制裁鬥爭」,維護國家主權、安全、發展利益,「任何人不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果」。

經濟社評

本港12至15歲少年今天起可預約新冠疫苗,最快下周一端午節接種,港府應爭分奪秒,日內公布相關歲數組別的心肌炎背景發病率,盡快釋除潛在風險疑慮,也急需釐清安排學生打針,校方、家長權責誰屬。歇暑在即,當局還須及早聯絡安排醫護親身講解,專車接送、外展接種等措施,才能事半功倍,9月後加快全面復課。公務員事務局局長聶德權公布,全港約24萬12至15歲少年下周一可到社區疫苗接種中心打復必泰,最快本月21日安排專車接送師生和家長打針,28日起可到校接種。

如何看待香港警察在「反送中運動」的工作壓力與角色衝突:以保一總隊為研究對象

為了解決中國 15歲少年 的問題,作者陳炳男 這樣論述:

本研究旨在探討保一總隊警察如何看待香港警察在「反送中運動」中所面臨的工作壓力及角色衝突,過去相關研究中之探討多侷限於台灣的陳抗活動,並無特別針對其他地區做研究,故研究者欲藉由探討此議題,提出台灣警察如何看待香港警察對於「反送中運動」之工作壓力與角色衝突。本研究採深入訪談法,以六位保一總隊警察為研究對象,探討香港警察在「反送中運動」的「工作壓力」及「角色衝突」。

天文星曆表(上下)

為了解決中國 15歲少年 的問題,作者黃家騁 這樣論述:

學習星命學須結合「時空」因素,即生年時間與出生地點兩項要素。「時間」是指出生年月日、太陽星宮、天體經度、後天八卦、地球公轉、寒暑陰陽,是為一年。「空間」乃指出生時辰、出生地點、天體緯度、先天八卦、地球本體、晝夜陰陽,是為一天。 論命排佈星盤,必須結合時、空兩項要素,才能完整推算命宮與運勢。中國星命學完全忽略「出生地點的空間要素」,因此失之準驗。今日必須導入正途,才能趨於精準,因此古法星命學,必須大大修正。地球廣袤、海洋深闊,崇山峻嶺、河川婉蜒,南北東西半球,出生地點能大大影響人命。 1977起,作者聯絡購買全球達十國天文、星象、塔羅牌等相關西書。198

2創辦天文星命講座,開啟國內研究天文星命科學的濫觴。1984編印《天文七政三王四餘真躔星曆》與《天文紫孛羅計四餘真躔星曆》等重要星學用書,開展研究星象學熱潮。此書售罄後三十餘年來,每年皆有數十通電話查詢本書,是否還有存書或何時再版。 千呼萬喚之下,相隔卅二年後終於再版,期能對國內星命學術有所提升。本書有完整的星曆數據,並增加許多參考資料,如合朔表、節氣表、太歲表、日月食表、分宮度表等,足供星學習者參考運用。

我再他者的異想世界──淺析《月夜仙蹤》與《繁星之河》

為了解決中國 15歲少年 的問題,作者嚴單桂 這樣論述:

紐伯瑞獎得主林珮思(Grace Lin),以跨文化題材與插圖創作了《月夜仙蹤》(Where the Mountain Meets the Moon, 2011)、《繁星之河》(Starry River of the Sky, 2012)兩本少年小說,受到美國讀者的喜愛,臺灣翻譯的中文版,也獲得極佳的評價。作品中對於經典故事的改編,激起眾多有相同閱讀經驗讀者的集體回憶,引發諸多的討論。身為以英文來創作的華裔美籍作家,選用中國傳統故事與傳說作為主題,林珮思的作品風格在兒童文學的領域可說是獨樹一格。 本論文主要針對林珮思的兩部少年小說《月夜仙蹤》與《繁星之河》進行探究,以文本分析的方式,探究

作者改寫經典故事的技巧,以及小說中欲傳達的文化價值觀等。首先說明研究動機與目的,界定研究範圍,說明研究方法與概念。其次,回顧相關理論與前人研究成果,並藉由林珮思的成長經驗與寫作歷程,梳理其所生活的環境背景,對於創作所產生的影響。接著分別就文本中的互文與改寫技巧、身分與文化認同,以及作者所欲傳達的華人信仰價值來進行探究。 統整前述所分析的論述,找出作者在這兩本作品中所欲傳達的積極意義與價值,提供不同讀者思考作品中豐富的面貌,並從閱讀多元文化與多元族裔文本中,發展出不同的研究視野。最後,也提供本土少年小說的創作者,一種新的思考面向。