不勝枚舉相似詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李侑青寫的 體感按摩 和彼得‧魯比諾的 肖像雕塑法都 可以從中找到所需的評價。

另外網站不胜枚举的近义词是什么 - 第一范文网也說明:不胜枚举 的近义词:不可胜数、不计其数、恒河沙数、数不胜数、举不胜举,近义词网为你提供5个不胜枚举的近义词,帮助你掌握不胜枚举的近义词是什么,每一个近义词均 ...

這兩本書分別來自楓樹林出版社 和易博士出版社所出版 。

國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所 吳豐祥所指導 吳健鑫的 廠商創新研發競合與知識互動之研究–以台灣中部地區工具機暨零組件產業為例 (2017),提出不勝枚舉相似詞關鍵因素是什麼,來自於競合、創新研發、知識互動、知識分享、知識保護。

而第二篇論文輔仁大學 宗教學系 武金正所指導 李茂榮的 哲學詮釋學在解放神學中之運用 (2012),提出因為有 解放神學、哲學詮釋學、批判理論、實踐智慧、全球化的重點而找出了 不勝枚舉相似詞的解答。

最後網站同義詞|拼音|語法- 不勝枚舉的近義詞是什麼 - 訂房優惠則補充:舉不勝舉不勝枚舉2.不可計數不可悉數數不勝數成千上萬舉不勝舉不計其數不可勝數不勝枚舉解释:“數”在這裡讀shǔ,作動詞用,是“查點數目”的意思;“計數”是一個並列結構的 ...

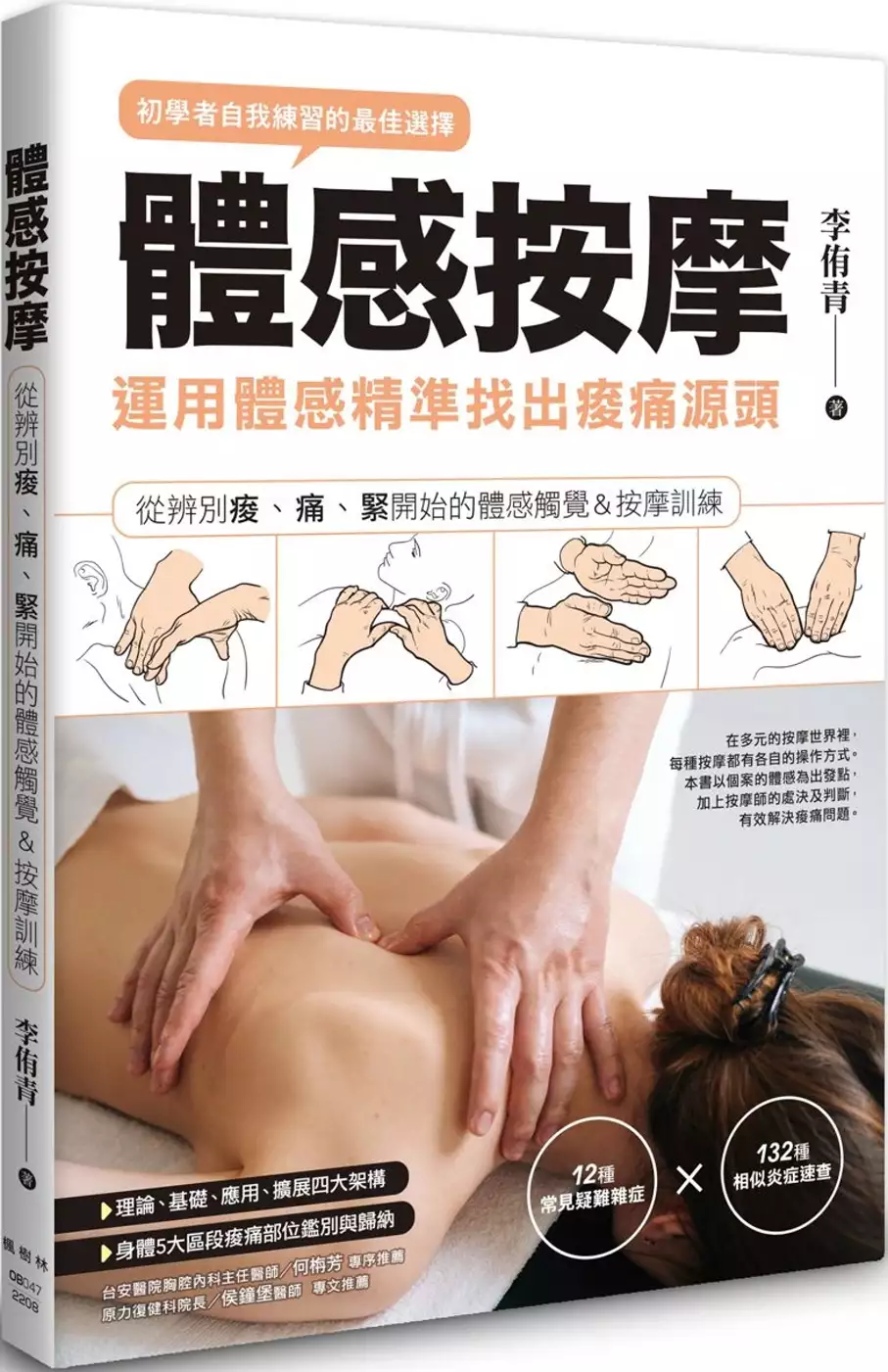

體感按摩

為了解決不勝枚舉相似詞 的問題,作者李侑青 這樣論述:

~運用體感精準找出痠痛源頭~ ★台安醫院胸腔內科主任醫師/何栴芳 專序推薦 ★原力復健科院長/侯鐘堡醫師 專文推薦 在多元的按摩世界裡,每種按摩都有各自的操作方式。 本書作者李侑青依自身傷病、治療、拜師、執業的經驗, 將二十年來解決痠痛問題的研究成果命名為「體感按摩」, 強調以個案的體感為出發點,加上按摩師的觸覺及判斷, 透過二者之間不斷地互動隨時調整的按摩手法,有效解決痠痛問題。 體感按摩沒有固定的操作流程,然而在過程中, 極為重視按摩師施力後從個案身上回饋的體感, 並以此為即時判斷下一步操作的依據, 根據人體的特性來安排操作順序,讓

放鬆緊繃的過程更流暢。 全書分為四個部分: ◆第一部分介紹體感按摩的原理,從科學的角度來認識痠與痛的成因,並理解按摩與解決痠痛的機制。 ◆第二部分介紹體感按摩的基礎,認識個案身上各種緊繃和痠痛的感覺與軟組織變化,接著學習解除緊繃以消除痠痛的手法原則,最後講解按摩師臨床上須具備的觸覺體感。 ◆第三部分介紹體感按摩的應用,詳細說明全身各部位痠痛問題的解決辦法。 ◆第四部分介紹體感按摩的延伸應用,運用體感按摩來解決各種疑難雜症。 無論您是按摩師、護理師、運動防護相關從業人員, 或無相關背景,單純想為家人紓解痠痛或自我療癒, 本書皆以平淺的文字與豐富圖說詳述按摩的理

論與操作手法, 細緻地歸納問題成因,根除麻、癢、痠、痛、緊等不適感。 本書特色 ◎理論、基礎、應用、擴展四大架構: 從辨別痠、痛、緊、判斷與診斷技巧、體感觸覺訓練,進階到按摩手法操作,為初學者自我練習的最佳選擇。 ◎身體5大區段痠痛部位鑑別與歸納: 以痠痛部位歸類,運用體感精準找出痠痛源頭,羅列「相似炎症」與「解法」,以及按摩後的個案「自我訓練」、「追蹤」,架構完整療程。 ◎12種常見疑難雜症X132種相似炎症速查: 說明症候形成原因、常見誤判,說明體感按摩處理技巧,搭配圖文、按摩手法精確呈現,迅速找出痠痛源頭,即時解決。 名人推薦 【專文推薦】

「這本書對於疼痛這件事描述得很好很詳細,以及仔細的講解按摩如何實行、為何對人體有效。是本含金量很高的書,閱讀之後必有所穫。」——原力復健科院長/侯鐘堡醫師 【專序推薦】 「這本書的問世,可謂是非常難得的創舉, 完全打破現有參考書籍的窠臼。李博士多年來涉獵極廣,舉凡中醫、中藥、針灸、太極皆有深厚基礎,又以現代科學精神,深入解剖、生理、藥理與病理的研究,以醫學的角度觀之,印証無誤。」——台安醫院胸腔內科主任醫師/何栴芳

廠商創新研發競合與知識互動之研究–以台灣中部地區工具機暨零組件產業為例

為了解決不勝枚舉相似詞 的問題,作者吳健鑫 這樣論述:

當管理策略的發展開始從既有的「純競爭策略」,逐漸轉變為一種陰陽相依、競合相倚的觀念時,這種「陰」與「陽」同時存在或交替出現的「競合策略」便成為管理學者爭相研究的焦點。然而,即使有關於競合的理論與研究不勝枚舉,但是能以知識為探討的立足點,來瞭解廠商間創新研發競合關係的研究並不多見。再者,過去有關區域創新或是產業聚落的研究,多半強調合作創新,顯少討論區域內的競爭。進一步而言,對於區域內廠商在創新研發方面同時「競合並存」的研究,特別是針對「競爭導向的合作」與「合作導向的競爭」兩種創新競合的情境下,廠商間的知識分享與知識保護的情形,更是付之闕如。因此,本研究的目的,即在回應這些文獻缺口,對於廠商在不

同的創新研發「競合關係」情境下,其知識互動的實際作為,做一深入的探究。本研究在研究方法上採用多重個案研究方法,以全球最著名的區域創新系統之一台灣中部地區的工具機群聚為主要的研究場域。在研究的過程中,以兩階段的深度訪談,針對中部地區的工具機暨零組件產業之競合關係進行瞭解,並找出兩個特殊的創新研發競合案例。進一步地,針對此兩案例中廠商的創新研發「競合關係」與知識互動的實際作為,做深入的比較與分析。本研究經歸納彙整研究命題後,進一步得到以下結論:一、第三方單位在區域內廠商之創新研發競合關係與知識互動中扮演重要的角色,包括中介協調、主動催生與管理計畫、技術移轉與檢測驗證等。二、廠商在不同的「競合關係」

情境下,會因營運範疇相似度的不同,而有不同的知識分享類型與交流管道。在營運範疇相似度高的情況下,會以基礎理論知識來進行分享,且以正式的討論會議為主要的知識交流管道;在營運範疇相似度度低的情況下,會以應用層面的技術知識進行分享,在知識交流的管道上不僅會有正式的討論會議,還會透過非正式的方式進行交流。三、廠商在不同的創新研發「競合關係」情境下,會因未來競爭的可能性與營業秘密的考量,而採取不同的知識分享方式,包括選擇性分享、不願意分享以及主動進行分享等。四、廠商在不同的創新研發「競合關係」情境下,儘管知識保護的緣由不同,都會以契約內的保密協議做為最主要的知識保護方式。在學術研究方面,本研究不同於以往

的文獻從「市場」或是「資源」的角度來探究「競合關係」,而是以創新研發中最根本的要素–「知識」,來探究創新研發的「競合關係」。其次,不僅瞭解到第三方單位是促成競爭廠商形成合作研發聯盟的重要推手,亦從廠商不同的競合情境下,其知識互動的作為,整理出「知識互動的影響因素」。因此,本研究在學術研究上做出以下的貢獻:一、過往競合方面的研究,主要是以一般性的策略領域為主,本研究則特別針對廠商在「創新研發」上的「競合」行為來加以探討。二、過往的競合理論對於市場與資源的定義不夠完整與明確,且認為市場與資源是分別影響競爭與合作的不同要素。本研究更細緻地以「知識」的層次來加以探討,發現「知識」對廠商間的競合行為有很

大的影響;此外,知識層次的觀點亦會使市場與資源間的界限變得模糊。三、過往的競合理論概括性地提出既競爭又合作的概念,本研究進一步地提供「競爭導向的合作」(競中帶合)與「合作導向的競爭」(合中帶競)兩種情境的實證研究結果。四、過往的研究較少提出第三方單位在競合關係中扮演的角色,本研究藉由實證並提出區域內廠商在進行創新研發競合關係時,第三方單位的主要角色與重要性。五、過往區域創新系統或產業群聚的研究以探討廠商間的合作為主,本研究再加入「競爭」的要素做為研究廠商創新研發「競合關係」的基礎。整體而言,本研究將「競中帶合」與「合中帶競」做清楚的定義,進一步地以知識作為廠商進行創新研發競合的根本要素,並提出

第三方單位的重要性。在實務上,提供知識互動的影響因素作為廠商進行競合與知識互動時的參考依據。

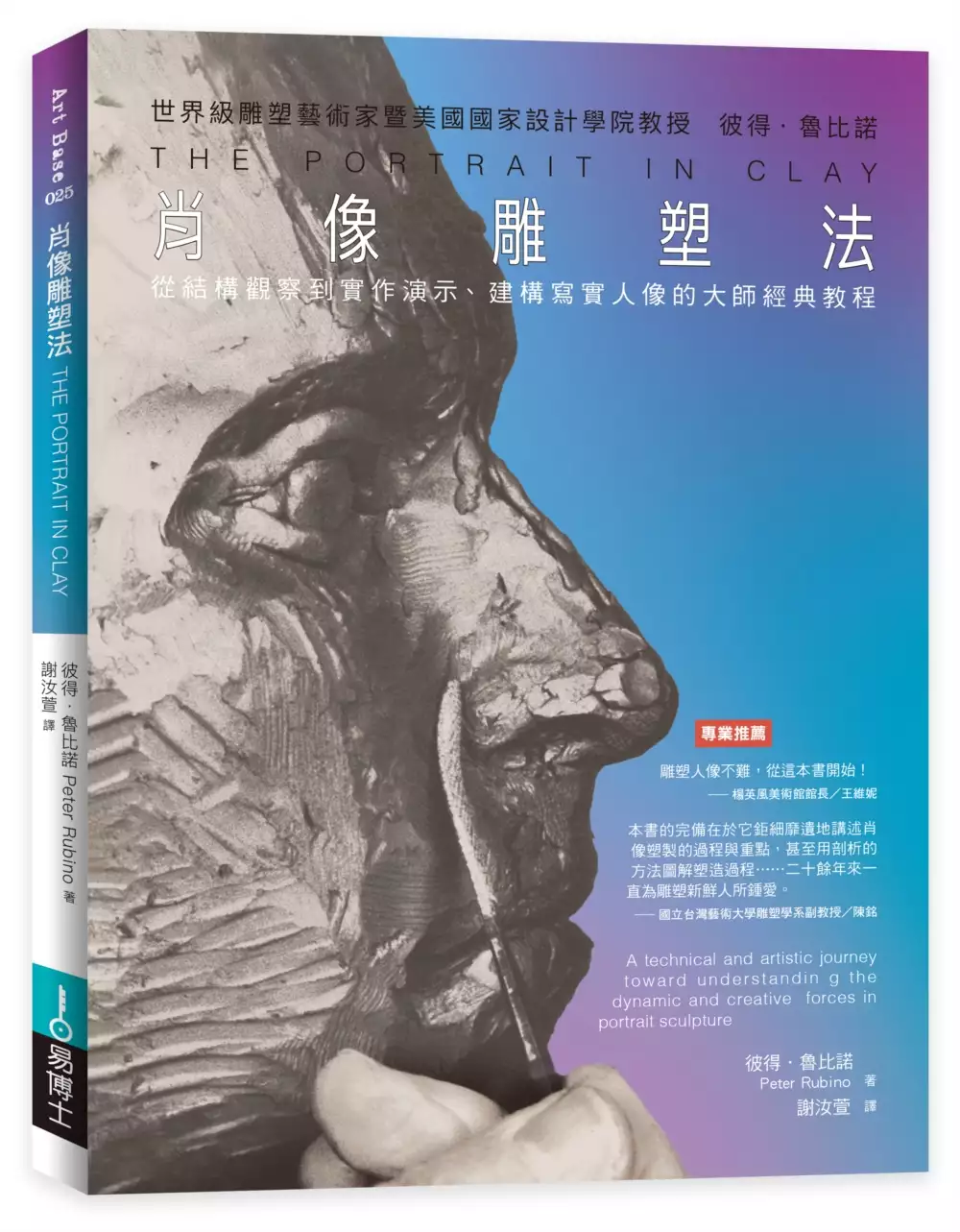

肖像雕塑法

為了解決不勝枚舉相似詞 的問題,作者彼得‧魯比諾 這樣論述:

以豐厚創作與教學基底累積的造型技藝 雕塑學習的必備專書 彼得.魯比諾(Peter Rubino)是當代少數集藝術家、教育家、作者頭銜於一身的世界雕塑名家。1972年投入創作以來,作品不勝枚舉,為全美國許多重要機構所典藏,包括為美國前總統歐巴馬與傳奇爵士鋼琴家戴夫.布魯貝克製作的肖像、六○年代洋基名匠羅傑.馬里斯的全身人像、迪士尼公司委製的「天使」紀念碑、以及為本•古里安大學設計的「萬物之母」抽象雕塑等。此外,他亦先後於美國國家設計學院、布魯克林博物館藝術學院、銀礦藝術中心等三所學校執教,擁有超過三十五年的深厚教學經驗。 魯比諾的創作注重觀察、解構,高超的捏塑功力悠遊於寫實與抽

象之間。而最為人津津樂道的,莫過於在極短時間內結合音樂發展出的獨特現場雕塑表演。「黏土中的交響樂」(Symphony in Clay)即為他伴隨著貝多芬第五號交響曲,於二十分鐘內將逾百公斤的黏土捏塑成大音樂家的半身像,博得滿堂喝采。 多年來,魯比諾秉持「用熱誠去追尋」(Pursuit it with Passion)的理念,亦著有兩本不可多得、嘉惠後世的雕塑技法教學書。本書《肖像雕塑法》將其豐富的創作及教學實務化為圖文說明,逐步講解從材料準備、工具介紹、頭部結構觀察、現場雕塑演示、五官細節雕塑到燒製處理的完整過程。如此大師典範,引領世界各地無數雕塑學習者踏上創作之路。 本書特色 簡明直

觀的圖文解說 近300張實作示範照,搭配清晰具體的核心要點 實用易學的創作技巧 強調實用,基礎技法強調實用、易於學習,初學者也能成功塑造肖像 結構拆解深入淺出 從解剖學出發,透視骨骼肌理、掌握五官比例,營造人物真實感 亞馬遜網路書店五星好評 使用真人模特兒進行雕刻的照片清晰、詳細,清楚說明了該區域的重點。 按照魯比諾的指示,我在第一次嘗試時就能構建出非常高的相似度。如果您想依循正確的方向上手並確定基礎知識,我無法想像有更好的書。 當我開始認真研究雕塑之後,借助這本書獲得極大的改進。我必須向所有對雕塑有興趣的人傳達這本書的重要性。

哲學詮釋學在解放神學中之運用

為了解決不勝枚舉相似詞 的問題,作者李茂榮 這樣論述:

摘要如果有神的話,祂為什麼要讓這一切苦難發生呢?「父阿!你如果願意,請給我免去這杯罷!但不要隨我的意願,惟照你的意願成就罷!」(路22:42),而當耶穌被釘在十字架上受難時,他說:完成了!(若19:30),苦難的存在對於人而言究竟是有何意義呢?面對自我的不幸時,我該如何自處?面對他者的苦難時,我又該如何回應?經濟上的壓力使得生活成為一種折磨;政治的迫害使得自由存在成為一種夢想;覺醒者痛苦無法改變現狀,尚未覺醒者則終日勞碌不得溫飽。我的信仰告訴我:人不應該這樣活著,尊嚴必須奮力一搏,天主恩寵乃是賜予準備好接受的人。如果人類生活需要倫理道德的話,為了得到幸福無所不用其極地使用理性、情感、意志與工

具來完成就不是絕對充分條件。幸福達成的背後都有著堅持的信念,包括哲學、神學、藝術與各種學問對「真善美聖」的要求,因此為了某種信念寧可犧牲其他事物,其目的正是為了就是完成對終極信念的追求。哲學帶來對宇宙世界關於真理的看法,也對認識的能力、倫理道德思辨進行解析,並且藉由對既有知識系統的批判進一步地增加見識,並解決不斷地出現在眼前的麻煩;信仰則帶來對人世間苦難的安慰,藉著在信仰中的安頓,人產生行動的勇氣與處事的智慧,這兩者就像是人的「雙手」使人得到想要的東西或者像是「雙腳」讓人可以走到想去的地方。「信仰與理解」的目的,若不是為了增加幸福,減少不幸的話,那又有何意義呢?然而怎麼樣的信仰可以帶來幸福?怎

樣的理解可以帶來包容與寬恕?更少一點苦難,更少一點貧窮,更多一點正義,更多一點和諧,而即是本文的主要動機。方法論:本文從哲學詮釋學方法的探究對解放神學進行理解與運用。對於兩者的論述都從現象描述開始,進行分析、詮釋和運用;其中必要性的對許多語詞概念進行澄清與回溯歷史意義或者思考其深層意義。核心概念則是圍著「解放神學」的主體性架構鋪陳,藉由哲學詮釋學的方法與探討其中批判性、實踐性與深層詮釋等三特徵,架構解放神學的意義與運用,作為整篇論文的基本方法。本文對馬克思主義與解放神學之間的差異做出比較,但實則也使用了馬克思主義關於資本主義批判、階級鬥爭與社會結構分析等方法來進行理解。而法蘭克福學派的批判理論

則是作為本文意指解放神學的基本精神之一。精神分析學派的術語與診治的磨視野對本文產生極大的影響,以上都是本文作為研究「解放神學」所使用的方法與策略。目標:解放神學作為神學而言,意圖在使的皈依者得到身、心、靈的安頓,在天主光照的恩寵下得到救贖希望,並使之在現世中得到解放平安。這個希望作為天主旨意是恩賜,但當我們面對社會諸多不公不義的情境時,吾人卻必須對此情境做出認識、判斷、回應與實踐,當此方能在清明的理智下分辨出恩寵的真義。這樣的認識與判斷需要人憑藉自己的理智與意志做出選擇,完成實踐行動。藉著哲學理性的思索尋找公平正義,也藉由信仰強化實踐的意志和動機。吾人認為理性與信仰之間並不矛盾,衝突之處往往在

於缺少智慧、缺少寬恕與包容的理解。因此,本文的目的試圖將哲學詮釋學的成就用來闡述解放神學,並使之內涵更加豐富,將「解放之精神」作為進步的原動力促使對「苦難」與「人為制度之惡」省思。思考第三世界神學、現代神學與信仰本土化的意義提出詮釋。內容大綱第一章 解放神學的內涵第一節 解放神學的思想內涵第一節共分為四個部分,第一部份是探討解放神學的內涵與目標,並對解放神學歷史進行現象描述。解放神學之興起是以拉丁美洲的幾個國家為基礎,這幾個國家在地緣上有關,同時文化、經濟與政治形態上都有相關與相似之處;而作為天主教(羅馬公教)的解放神學則與教廷與教會之間有著不可分割的關聯。進而談到「解放」概念的意

義與層面,即是關於政治與精神兩方面的解放。然後分析幾位解放神學的基本思想之後,得到「解放神學」五個關鍵內涵:包括「神與人」之間的關係、實踐優先於理論、透過哲學詮釋學對社會與自我進行批判、教會角色「窮人教會」與社會批判與靈修的一致性等。並列舉出四位解放神學的代表人物:包括古鐵熱、雷奧納多‧波夫、席昆度與博尼諾四位。而對於解放神學家的基本認識到對基本前提的描述,則必須提及基督宗教思想的核心:基督論、末世論(終末論)與上帝國(天主的國)的問題。如此吾人就可對於解放神學的歷史、代表人物的基本觀點與神學基本假設有所理解。並且為之後論述哲學詮釋學在解放神學的運用建立基礎。本節的第四部分則論及解放神學與意識

型態的關係,並談論它宗教真理與意識型態之間辯證關聯性問題。第二節 解放神學精神與馬克思觀點的差異第二節則是討論解放神學與馬克思主義之間的問題,解放神學興起之時正是馬克思主義席捲歐洲之際,拉美地區的解放神學家先驅多是在這樣的歐洲氛圍中受到啟蒙。另一方面,馬克思思想所描繪的共產世界(儘管後來的歷史發展並未照祂的計畫前進)著實地感動著苦難世界的人們,期待在社會政治革命成為一種運動,而本節所意圖探討的是解放神學與共產主義的異與同、起點與目的、策略與手段的分別。首先從關於「貧窮」的問題開始,在解放神學中,貧窮、受壓迫與苦難者同是具有「優先」的位置,是神學上首先要援助與解放的人,但首先回到社會層面而言,

在經濟學中關於「貧窮」的定義則是客觀地決定何者是解放神學所關懷的對象,而這個客觀定義同時也是馬克思認定貧窮根源來自於剝削的主要根據。馬克思的資本階級剝奪無產階級的假設,使他認為唯一的解決之道只有透過階級鬥爭時能得到解放;而相對而言,這個假設的前提也使得馬克思認為宗教這種上層結構的飾物只能是為資本家服務,用來麻醉貧苦人民的鴉片;但解放神學的立場則是根本地與之相反,信仰的本質是實踐與解放,從耶穌基督的言行就已經清楚地說明,貧窮的問題來自於人為制度的罪惡,貧窮的結果不是上帝的考驗而是人對他者的傷害,所以解決之道不在以暴制暴、以牙還牙;而在教育、意識覺醒以及行動抗爭。兩者在目標上雖然都是「解放苦難」,

但本質差別卻甚為巨大。第三節 從解放神學詮釋宗教公共性之爭議在論述解放神學的概念和馬克思主義的差別之後,第三節所論述的關於解放神學在公共領域中的合法地位。宗教在公共領域中所扮演的角色是有其特殊背景與過程,其中從宗教與政治、神聖化與世俗化的關係可以清楚看到其變化歷程。首先談到公共領域作為宗教實踐場域的合法性問題,並談論公共領域中宗教言說的有效性問題,因為這兩個問題成為了本節的基礎,如果無法證明宗教必須以公共領域為論述場域,則宗教對公共議題的論述都將成為被「懸置」的言論。在此節中主要以公共神學為參照對象,先論及公共神學的意義與目標,並且進行解放神學與公共神學兩者之間類比關係與辯證關係的討論

,解放神學作為一種公共神學的形態,並非只將焦點鎖定在政治議題上討論,雖然對於社會運動與各個層面的批判關懷,最終都要回到政治上的改革,但解放神學卻不是直接走入政治風暴中,反之是藉著不同對意識型態批判的角度,並主張不應將信仰與政治劃上等號,採用基層團契的模式維持著本身的理想。因此,解放神學回到「對話」理解的立場,主張透過批判性對話造成的溝通與改變,是以「解放」為核心的對話模式;同時也由此實踐行為帶來真正的改變。第二章 詮釋學方法與在解放神學的運用第一節 詮釋學方法繼第一部份對解放神學進行描述之後,第二部分則是對哲學詮釋學進行理解。本章首先從詮釋學與哲學詮釋學的定義開始;「詮釋」是人類知識的具體

活動,在生活中只要開始對外在事物進行理解,就不免要進行詮釋,透過解釋讓自己能夠明白存在事物的意義。特別是當人遇到神諭等難以理解的語言時,就更需要詮釋的方法來使其明白,因此「詮釋學」就從對聖經的解讀開始,進而將神的意思「轉譯」給人明白。但聖經解釋學只是詮釋方法運用的一種,哲學的發展從古典知識論到中古世紀神哲學關於信仰與理解的論述、現代理性經驗論的思辨、當代的現象學、結構主義、後現代主義等不斷地蛻變,聖經解釋學也獲得充足的養分,對內在意涵進行改造、批判與重新認識,並以「哲學詮釋學」的面貌呈現出一種結合性的方法與策略,其中有兩大轉向,必須一提:一是從「獨斷的客觀論」到「多元的主觀論」;二是從「解釋的

方法論」轉變成「解釋的存有論」的兩大轉向。其中轉向的意涵正說明了從現代哲學到當代哲學之間對於關注問題的轉換,其中又以兩個爭論為重,即關於「客觀實在性」與「真理」的爭論,這個當代哲學仍舊在持續爭論的問題,仍然是哲學史上的重要里程碑之一。儘管哲學詮釋學有其立場,但顯然地這個問題並不容易有一定論。哲學詮釋學方法對於解放神學而言,是一種神學理解的策略,這個觀點吾人可以從解放神學家古鐵熱對聖經《約伯記》中的解釋得到證明。宗教經典的特殊性不只是因為在信仰意涵上,它是神所說的話,由人記錄下的文字,還包含其作為時代問題的啟發,以及作為信仰者對眼前受難情境的安慰與指引,因此宗教文本更不同於其他經典,在於其實踐的

力量直接指向從從文本到行動的意義。談到解放神學與哲學詮釋學之對應問題時,吾人提出下列三點作為對應的論點:一是對「中心」概念的回應;二是關於詮釋的循環與對話的循環之間所產生的理解深化與重複性問題;第三則是從「交往行動」概念論述兩者之關連。第二節 詮釋與批判本文主張哲學詮釋學包含三種詮釋意義:「批判詮釋學」、「實踐的意義原則」以及「以精神分析為基礎的深層詮釋」三個意義。首先以「批判詮釋學」開始,本文主要以哈伯馬斯的批判理論作為「批判詮釋」的基礎:其中包括他對於人類興趣的第三分析,關於解放的興趣,這種解放興趣是以具備實踐意向的解放為主;以及行動交往理論和方法論上的無神論三個主要概念作為本文相關

論述的討論範圍。「批判詮釋」對於解放神學的重要性在於解放神學對社會問題的批判力度是強而有力,特別是對意識型態以及制度問題的敏感神經,往往都會對這種壓迫制度產生極大的抵抗。這種抵抗主要出現在對政治意識型態的批判與對權威的批判兩者。這種情況同樣地也被馬克思所意識,但如之前已經澄清解放神學與馬克思主義之間的區別,因而從解放神學的觀點而言,儘管目標上具有一致性,在兩者在策略與本質上乃有所不同,因而本文提出幾位解放神學家是如何既利用馬克思的社會分析理論,又與之劃清界限。第三節 詮釋與實踐解放神學強調「正確的實踐優先於正確的理論」,因而認為「實踐」才是「做」神學的精神,但革命、階級鬥爭與社會運動甚至

連「哲學詮釋學」都強調「實踐」的重要性,這些不同領域對於「實踐」的觀點會都一樣嗎?因此對「實踐」的意涵進行澄清就成了論述的基礎。「實踐」的狹義定義就是實行、完成、動手開始,但這並不足以回答實踐為何成為原則的意義,回到亞里斯多德對於「實踐智慧」的深入探討,吾人可以明白,實踐是具備倫理意涵的行為與德行的合一,也是一種人生與處世的智慧;實踐的完成必須透過「反思」來加以確定;因此實踐是一種具體應用。透過對「實踐」的解釋,吾人可以在解放神學中認出「實踐智慧」的存在;其具體表現在三個說明中:第一、「宗教最好的表現方式是抵抗」,抵抗是實踐的具體行動,解放神學的特質正在它所具備的「抵抗精神」,目的則在於第二的

說明,藉由宗教解放苦難的他者,苦難者要求上帝給於他們不再受苦的可能,因此祈求「希望」,而在人所能達成的策略上是讓弱小的群體有優先發聲的權利,此即為第三個說明。本節所談到關於解放神學「實踐」的另一個關聯性是與「新政治神學」之間的關係問題。新政治神學劃分了過去政治與宗教的糾葛,旗幟鮮明地主張新政治神學在於不在政治中的干涉,而是公共領域的批判,同時這個批判直指「教會」本身,因而新政治神學的實踐原則不在以宗教立場介入政治事務,而是尋找公共領域廣泛地眾人事務的議題,並且表明其宗教立場;解放神學與之有同有異,同者在於解放神學同樣不主張介入政治事務,但介入公共領域的策略是信仰組織與教育的策略,而非批評攻訐。

解放神學根源於貧窮、受苦與不公義制度的第三世界,因而這些第三世界的神學往往更為現實,要求具體解決問題;新政治神學則是出現在二戰之後的德國,其背景脈絡仍屬於歐洲神學對社會與戰爭的反省,但兩者卻都表明了當代神學的不同表現。第四節 詮釋與精神分析關於哲學詮釋學的第三個詮釋意義是吾人稱之為「深層詮釋學」的方法,這個方法是藉由心理學領域中關於「精神分析」理論假設,將身處在不公義制度下受苦的人們「類比」某種心靈受到桎梏的病患,透過精神官能症患者藉由精神分析語言呈現,將潛意識中壓抑的情結逐漸意識化,而變成一個不再是無名的恐懼或者無意識的行為,意識化的問題則可以透過某種協助,例如藝術昇華、信仰團契與社群

結合的運動方法得到療癒。而精神分析就其本質而言就是「詮釋」,是精神分析師導引患者對自我處境與病症的詮釋,其中包含了對病患的暗示、引導與意義生成。宗教對於社會群眾也幾乎扮演一樣的角色,受苦群眾的呻吟與先知引導促使群眾明白自己受苦的意義,詮釋希望的進程,讓希望與即將實現的未來在當下結合。是以這是本文提出以精神分析作為深層詮釋的基礎。首先必須理解關於精神分析治療法的基本假設,包含意識結構:前意識、意識與潛意識;人格結構:本我、自我和超我;以及治療過程的重要因素:移情與阻抗的條件。再者談到以「深層詮釋」的方法之特色,包括精神分析與批判理論的結合形式,以及對於社會制度造成的「系統扭曲的交往理論」結果。透

過這些概念的鋪陳,吾人方能進入「深層詮釋學在解放神學中的運用」之課題。這個課題實則涵蓋「內」與「外」兩個向度,從「外」的向度而言,論及認識「他者」與對此觀點的延伸,從自我眼中的他者反觀到自我的意識結構,以及對潛意識的「本我」慾望進行理解、釋放、超越與克服。並產生能與苦難他者談論上帝的實踐意義。從「內」而言,則是談論解放神學對「靈修」意義的詮釋,其中包含兩個部分:孤獨與默觀的靈修和以解放意向為目的之靈修實踐。第三章 解放神學的回顧與展望第一節 解放神學的回顧本文的第三部分包括回顧、對話與展望三個方向。藉著哲學詮釋學在解放神學中運用的這個主旨,期望能夠闡明解放神學可經由哲學詮釋學的方法來深化

內涵並擴大其影層面,而這個期望出現的原因是對於拉美地區窮苦民眾信仰的關懷,進而詢問信仰究竟在人類社會中存在的意義?以及能夠在多大的程度上幫助受難者,得到心靈與身體的解放?因而首先對解放神學的歷史加以回顧,本節目的不在於介紹解放神學興起的背景,而在於從「奧斯維辛之後」的神學與「死亡的角落中」神學兩方面進行對其受影響與產生影響的原因進行討論。第二是回顧哲學詮釋學的樣貌,本文對於哲學詮釋學的使用是片面與具有選擇性,故對於哲學詮釋學方法的「適應性」則應該再加以檢視。這個檢視則從六個主題來加以探討:分別是(1)「中心」的概念與爭議、 (2)界限經驗的反省、(3)「詮釋的循環」與宗教經典詮釋的關係、(4)

批判與詮釋、(5)反思與應用、(6)自我與他者的關係等論點。透過這些論點重新再一次探討哲學詮釋學在解放神學中的運用。第二節 解放神學與宗教他者之對話第二節則是關於「對話」領域的探究;解放神學之興起有其特殊的背景,但其「解放精神」卻是一普遍的情懷,所以當「解放精神」在不同文化背景中興起時,就成為各種不同樣貌的神學,這還只是在基督宗教的氛圍下所形成的宗教現象,當解放神學面對差異宗教與多元宗教存在的事實時,它又會擦出何種火花,產生何種影響呢?因此與宗教他者的相遇與從解放神學對宗教多元論的討論就成了必然要面對的新課題。「理解就是詮釋」是哲學詮釋學的基本概念之一,而「詮釋」不是自言自語,而是「轉譯」

成另一種可以理解的文字、語言與符號。所以與「對話」的目的具有一致性,如果對話不是為了理解,那對話只是主權宣示或者威脅而已。但「對話」卻也不是附議,而是具有立場地傾聽、據理的批判和慈悲地接受。因此解放神學所主張的對話原則有二:批判性的宗教對話和詮釋性的宗教對話,透過這兩個原則,一種以解放精神的對話才能展開。經由此兩原則的自我反省,則更充分明白基督宗教「先知性」的特色;同樣地進行對話與詮釋時,我們應時時刻刻警惕自己「詮釋本身就是一種冒險行為」的風險,這個風險卻是值得追求真理者奮力一試的旅途。第三節 解放神學在宗教全球化與本地化中的展望關於展望的部分,本節的構想事實上也是本文的核心目標:從解放神

學的角度看「全球化」現象的問題。「全球化」現象透過經濟與政治的主張似乎成為一種資本主義式「同一化」的現象,彷彿人類社群的價值觀、道德觀與希望都受到現代主義的決定,而成為「同一模式」,這種將全球化視為災難的觀點代表一種類型;樂觀看待「全球化」現象將成為烏托邦前奏曲的立場,則代表另一種類型,但現象必須經過詮釋才能呈現意義,因此本文主張應將「全球化」現象由哲學性思維面向來詮釋,從經濟、政治到宗教層面來討論方能持平,並且對於宗教領域中的全球化現象問題提出見解。而關於解放神學對全球化現象的觀點則從批判、實踐與詮釋立場認為「處境化」因素的重要性,這也是解放神學之所以能影響非洲、亞洲和第三世界本土化神學的重

要因素。「處境化神學」的興起說明了本土化神學不必然是侷限與封閉性質,同樣地也說明全球化現象下的神學也不可能是移植、消滅和霸權的宗教侵略。「全球化」現象是存在的事實,是隨著文明進步伴隨而來的現象,因此解放神學並不主張將其思想「行銷」國際,反之是讓各地原生宗教在接觸其解放精神後予以啟發。本節的第三部分則以台灣本土神學之興起與解放神學的關係進行分析。台灣本土神學的歷程與台灣歷史、政治與文化息息相關,本文從台灣本土神學的歷史開始,逐步解析其思想本質;進而證明本土神學事實上就是一種處境化神學,以基督新教神學家宋泉盛為例,他所提出的第三眼神學是以亞洲文化心靈之眼的角度,省思基督宗教解放與愛的道理,並且在政

治上強調台灣主體意識的覺醒,不可諱言地對於台灣民主社會的進程起了相當大的提醒、反思與實踐的作用。從信仰的立場而言,解放神學在台灣未來的展望的重點在於對社會公平正義議題的關心、對政治制度清廉與否的關注、對弱勢團體包括窮人與受難者的發聲、對環境生態的保護以及其他不勝枚舉的公共議題。只要苦難存在,解放精神就與之相伴,這就是解放神學的價值所在。

不勝枚舉相似詞的網路口碑排行榜

-

#1.不勝枚舉的近義詞 - 名言佳句

近義詞網為你解答:不勝枚舉的近義詞是什麼?(迄今共收錄5個不勝枚舉的同義詞). 不勝枚舉的近義詞:不可勝數、不計其數、恆河沙數、數不勝數、舉不勝舉. 於 www.mingyanjiaju.org -

#2.72.「恆河沙數」,意與下列何者近同? (A)鳳毛麟角(B)不勝枚 ...

(B)不勝枚舉 (C)櫛風沐雨 (D)風聲鶴唳。 ... 相似詞, 不可僂指算、多如牛毛、更僕難數、車載斗量. 相反詞, 鳳毛麟角、寥寥無幾、寥若辰星、寥若晨星. 於 yamol.tw -

#3.不胜枚举的近义词是什么 - 第一范文网

不胜枚举 的近义词:不可胜数、不计其数、恒河沙数、数不胜数、举不胜举,近义词网为你提供5个不胜枚举的近义词,帮助你掌握不胜枚举的近义词是什么,每一个近义词均 ... 於 www.diyifanwen.com -

#4.同義詞|拼音|語法- 不勝枚舉的近義詞是什麼 - 訂房優惠

舉不勝舉不勝枚舉2.不可計數不可悉數數不勝數成千上萬舉不勝舉不計其數不可勝數不勝枚舉解释:“數”在這裡讀shǔ,作動詞用,是“查點數目”的意思;“計數”是一個並列結構的 ... 於 twagoda.com -

#5.唐宋詞名家論稿 - Google 圖書結果

除去這些全同的句子以外「至於辭意相似的句子就更多了。簡單舉幾個 ... 可謂不勝枚舉(按1|晏詞常有彼此互見及與他人互見者「今之所引皆以《全宋詞》所著錄者為準)。 於 books.google.com.tw -

#6.不勝唏噓反義-2021-04-12 | 小文青生活

相似詞. 相反詞. 解釋, 無限悲哀嘆息。 造句:聽他訴說遭受...不勝唏噓- 教育百科 ... 首頁不勝唏噓的意思不勝唏噓反義令人不勝唏噓不勝枚舉意思不勝唏噓歌詞不勝唏噓 ... 於 hkskylove.com -

#7.不胜枚举- 造句、同义词、近义词 - 词语库

本页面学习成语“病入膏肓”。这里主要介绍了它的读音、解释、出处、示例、语法、褒贬、英语翻译等。并详细列举了“病入膏肓”的近义词和反义词, ... 於 www.ciyuku.com -

#8.不胜枚举的翻译- 词典 - 法语助手

『法语助手』为您提供不胜枚举的用法讲解,告诉您准确全面的不胜枚举的中文意思,不胜枚举的读音,不胜枚举的同义词,不胜枚举的反义词,不胜枚举的例句。 於 www.frdic.com -

#9.古代的雪糕刺客刺痛你了吗?--文史 - 中国作家网

再后来到了明清,冰饮雪糕制作越来越普及,尤其是清代,有关于北京夏日卖冰的记载更是不胜枚举。清严缁生《忆京都词》自注中曾经说过:“冰窖开后, ... 於 www.chinawriter.com.cn -

#10.不勝枚舉

「枚」原是形體較小物品的計算單位,相當於「個」,而「枚舉」即為一個一個的列舉出來。後來,就從原文中的「不可枚舉」,引申為「不勝枚舉」這句成語,用來形容數量極多, ... 於 163.19.66.6 -

#11.辭典檢視[不勝枚舉: ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ]

不勝枚舉 : ㄅㄨ ˋ ㄕㄥ ㄇㄟ ˊ ㄐㄩ ; 注音, ㄅㄨ ˋ ㄕㄥ ㄇㄟ ˊ ㄐㄩ ; 漢語拼音, bù shēng méi jǔ ; 相似詞, 不乏其人 ; 相反詞, 寥若晨星、屈指可數、寥寥無幾. 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#12.漢典“不勝枚舉”詞語的解釋

不勝枚舉 是一個漢語成語,拼音是bù shèng méi jǔ,意思是指無法一一全舉出來,形容爲數極多。 © 漢典. 於 www.zdic.net -

#13.不勝枚舉相似詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 諸葛亮

提供不勝枚舉相似詞相關PTT/Dcard文章,想要了解更多不勝枚舉典故、多的不勝枚舉、不勝枚舉注音有關歷史與軍事文章或書籍,歡迎來你不知道的歷史故事提供您完整相關 ... 於 historyslice.com -

#14.成語不勝枚舉的意思- 典故出處 - 線上繁簡轉換

注音, ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ. 拼音, bù shēng méi jǔ. 意思/解釋, 勝,音ㄕㄥ,盡。枚,一個一個的。「不勝枚舉」指事物太多,不能一一舉出。#語本宋. 於 www.big2gb.com -

#15.不勝枚舉| 造句救星

【不勝枚舉】. 注音一式, ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ. 注音二式, bu sheng moi jiu. 相似詞. 相反詞, 屈指可數. 解釋, 數量太多,不能一一舉出。 於 bookmarks.tw -

#16.不勝枚舉造句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 星星公主

注音二式, bu sheng moi jiu. 相似詞. 相反詞, 屈指可數. 解釋, 數量太多,不能一一舉出。 不胜枚举造句_用不胜枚举造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句...2014年10月 ... 於 astrologysvcs.com -

#17.不胜枚举的意思-一铭成语大全网

不胜枚举 什么意思?不胜枚举,汉语成语,拼音为bù shèng méi jǔ,意思是指无法一一全举出来,形容数量很多。出自宋·王楙《野客丛书·俗语有所自》。 於 www.c7pos.com -

#18.不勝枚舉相似在PTT/Dcard完整相關資訊 - 幸福屋

開啟關聯取消關聯收藏開啟詞條名稱: 不勝枚舉QRcode分享. ... 造句救星· 不勝枚舉· 耳熟能詳歌曲· 耳熟能詳同義· 耳熟能響意思· 耳熟能詳相似... 佛光山全球資訊網Google ... 於 homedesigntutor.com -

#19.荀路:一个超级大国为什么崩溃(70) - 独立中文笔会

一大堆弊害,不胜枚举。这与官僚政治的过分集中和 ... 它们设计和制造的汽车规格相仿,只是每年在型式上作相似的改变,定出了可以进行比较的价格。 於 www.chinesepen.org -

#20.不勝枚舉

【不勝枚舉】 注音一式ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ 注音二式bu sheng moi jiu 相似詞相反詞屈指可數解釋數量太多,不能一一舉出。造句:他為人忠厚老實,多才多藝,優點多得不勝 ... 於 www.viveafem.co -

#21.这种情况不胜枚举。 - 造句大全

不胜枚举 造句:共找到30条不胜枚举的句子、用不胜枚举造句大全、用不胜枚举写一句话、用不胜枚举造句子,你还可以找到大量不胜枚举的优美例句、素材以及在文章中的用法 ... 於 zuowen.xuexiaodaquan.com -

#22.不胜枚举的胜字是什么意思 - 指印资讯网- 首页

能承担、能承受。不胜枚举的意思是不能一个个地列举出来,形容数量很多。 不胜枚举出自宋待诗人王楙的作品《野客丛书·俗语有所自》。《学1. 於 www.zhiyintucao.xyz -

#23.不勝枚舉屈指可數造句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

注音一式, ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ. 注音二式, bu sheng moi jiu. 相似詞. 相反詞, 屈指可數.不勝枚舉例句-2021-06-18 | 星星公主不勝枚舉| 造句救星2013年1月12日· 【不勝 ... 於 neon-pet.com -

#24.不胜枚举的意思_造句 - 句子

语义说明事物太多,不能一一举出。 使用类别用在「数量繁多」的表述上。 例句01 巴黎市区中处处可见街头艺术家,而且崛起于此地的名人不胜枚举。 於 g.sbkk8.com -

#25.“听到这话,在场美国官员惊了”-观察者网

如今,相似的场景再次上演,不过是在更为严肃和正式的外交场合, ... 如此种种卑劣行径,不胜枚举。 针对拜登最新发表的挑衅言论,我外交部发言人 ... 於 www.guancha.cn -

#26.不勝枚舉造句

用不勝枚舉造句和"不勝枚舉"的例句: 1. 這樣的例子不勝枚舉。 2. 此類種種,不勝枚舉。 點擊查看更多不勝枚舉的造句... 於 tw.ichacha.net -

#27.不可胜数、不胜枚举、不计其数、多如牛毛、成千上万的区别

(2)不胜枚举 (3)不计其数 (4)多如牛毛 (5)成千上万 (6)比比皆是 (7)数不胜数 (8)泛滥成灾 (9)洪水横流 (10)茧丝牛毛 在成语中有些情况下都包含或表示“多如牛毛”的意思 ... 於 www.cilin.org -

#28.不胜枚举是什么意思 - 范文网- 首页

1、不胜枚举,汉语成语,拼音为bù shèng méi jǔ,意思是指无法一一全举出来,形容数量很多。 · 2、近义词:不计其数、不可胜数、举不胜举。 · 3、反义词:屈指可数、寥寥无几、 ... 於 www.fdf60.com -

#29.勝的造詞

用不勝枚舉造句挺難的,這是一個萬能造句的方法. 關相似詞; 相反詞; 古詩詞; 雙語詞彙; 作文; 文庫; 三度漢語網. 辭典. 造勝的意思. 於 sg-charpente.fr -

#30.用不勝枚舉造句大全 - 成語故事

【不勝枚舉解釋】:勝:盡;枚:個。不能一個個地列舉出來。形容數量很多。近義詞:不可勝數 不計其數 恒河沙數 數不勝數 舉不勝舉 反義詞:屈指可數 ... 於 chengyu.game2.tw -

#31.不胜枚举 - IT学习者手机版

不胜枚举. 拼音:bù shèng méi jǔ. 解释:胜:尽;枚:个。不能一个个地列举出来。形容数量很多。 示例:祖国风光秀丽,名胜古迹~。 近义词:不计其数 不可胜数 举不胜举. 於 m.t086.com -

#32.不勝枚舉 - 澳典词典

不勝枚舉 (bù shèng méi jǔ) 粵語拼音 · 相似詞 · 相關詞 · 詩句 · 漢英詞典 · 澳典檢字 · 「不」開頭的詞» · 「舉」結尾的詞» · 更多詞組搜索. 於 cidian.odict.net -

#33.標籤: 繁不勝數 - 翻黃頁

相似詞. 相反詞, 屈指可數. 解釋, 數量太多,不能一一舉出。造句:他為人 . ... 2005年12月11日- 成語條目不勝枚舉注音一式ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ 通用拼音b sheng mi ... 於 fantwyp.com -

#34.枚舉造句 - 台灣公司行號

不胜枚举 造句_用不胜枚举造句大全(5-300个句子) - 造句网(在线造句词典). 2014年10月28日- 不胜枚举造句:1、哥哥向来品学兼优,在各项竞赛中也是无往不利,所获奖项多 ... 於 zhaotwcom.com -

#35.舉不勝舉的意思、解釋、用法、例句 - 國語辭典

列舉不完。形容數量極多。如:「像他這樣不惜一切追求名利的人,在現今社會中,舉不勝舉。」 於 dictionary.chienwen.net -

#36.不勝枚舉|不胜枚举|字典|意思 - Chinese Word

不勝枚舉 |不胜枚举|字典|意思|說明|部首字|部首外筆畫數|總筆畫數|注音一式|漢語拼音|漢語拼音數字|相似詞|相反詞|釋義|編按|辨似|多音參見訊息|異體字|詞典|辭典. 於 www.chineseword.org -

#37.不胜枚举的意思_不胜枚举的举怎么解释 - 凤台信息网

不胜枚举 成语解释胜:尽;枚:个。无法一个一个全部列举出来。形容同一类的人或事物很多。 成语出处清钱大昕《十驾斋养新录》:“而宋人撰述不见于志者,又复不胜枚举。 於 www.fdf36.com -

#38.不勝枚舉- 教育百科

【例】他為人忠厚老實,多才多藝,優點多得不勝枚舉。 ... 如:「臺灣出產的水果不勝枚舉。 ... 關連字詞. 相反詞:. 屈指可數. 教育部重編國語辭典修訂本. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#39.造句救星不勝枚舉| Zpx | 健康跟著走

形容當世少有,極出色的人材;是推崇讚譽之詞。同「蓋世之才」(註:蓋世,超過、 ... ,注音一式, ㄅㄨˋ ㄕˋ ㄓㄘㄞˊ. 漢語拼音, bù shì zhī cái. 出處, 韓愈送許郢州序: ... 於 info.todohealth.com -

#40.举不胜举和不胜枚举 - itermail

举不胜举和不胜枚举,举不胜举的意思:举不胜举解释/读音- 成语大全,【举例造句】: 真是钉子之多,不胜枚举。 4、举不胜举【拼音】: jǔ bù shèng jǔ 【解释】:胜:尽。 於 itermail.com -

#41.不勝枚舉_成語大全

不勝枚舉. 【拚音】 bù shèng méi jǔ. 【解釋】 勝:盡;枚:個。不能一個個地列舉出來。形容數量很多。 【出處】. 【例子】 祖國風光秀麗,名勝古跡不勝枚舉。 於 big5.chengyudaquan.org -

#42.中国诗歌研究(第十九辑) - Google 圖書結果

他细节上存在相似之处。例如,诗歌语言的精工,以及诗歌制题和用词上的相似。 ... 这种柳诗对谢诗词语的借用不胜枚举,很多词语连出现在句中的位置都完全一致, ... 於 books.google.com.tw -

#43.不勝枚舉屈指可數造句在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

屈指可数的意思及造句- 伤心的句子2016年11月3日· 【近义词】:寥寥无几、寥寥可数、凤毛麟角、寥若晨星【反义词】:不可胜数、 不计其数、不胜枚举、恒河沙数、举不胜举【 ... 於 timetraxtech.com -

#44.不胜枚举的近反义词 - 词典网

不胜枚举 的近义词不胜枚举的反义词,不胜枚举的近义词不可胜数不计其数恒河沙数数不胜数举不胜举,不胜枚举的反义词屈指可数寥寥可数寥若晨星寥寥无几。 於 www.cidianwang.com -

#45.用不胜枚举造句大全(5-300个句子)

不胜枚举 造句:1、毫无辛苦地赚钱的人不胜枚举,但是,毫无辛苦地挥霍的人则绝无仅有。2、他乐于助人的事迹不胜枚举。3、学校里的好人好事可以说是不胜 ... 於 zaojv.com -

#46.不計其數同義詞 - Scupk

不計其數簡拼: bjqs 拼音: bù jì qí shù 反義詞: 屈指可數、寥寥無幾、鳳毛麟角同義詞: 不勝枚舉、不可勝數、不一而足英語翻譯: 用法: 用于人和具體事物; ... 於 www.ractoo.co -

#47.不胜枚举的解释词语是什么 - joanne-kelly

不胜枚举 的解释词语是什么,不胜枚举是什么意思_不胜枚举的解释_汉语词典_词典网,词目不胜枚举发音bù shèng méi jǔ 释义胜:尽;枚:个。不能一个个地列举出来。 於 joanne-kelly.com -

#48.举不胜举相似的词- 头条搜索

举不胜举的近义词近义词: 举不胜举- 满坑满谷、车载斗量、不可胜数、不计其数、不胜枚举、数不胜数、恒河沙数... 查字典 · 举不胜举的近义词-乐乐课堂 · 举不胜举的 ... 於 m.toutiao.com -

#49.2022年(第八届)中国顾客满意度指数C-CSI研究成果权威发布

有相似表现的还有主流车品类,这一品类C-CSI较2020年下降1.6分,而一汽 ... 当然这样的例子在快速消费品行业更是不胜枚举,完达山(婴幼儿奶粉)凭借 ... 於 www.foodtalks.cn -

#50.不胜枚举(不勝枚舉)的意思 - 汉语词典

词语解释. 不胜枚举[ bù shèng méi jǔ ]. ⒈ 无法一一全举出来,形容为数极多。 例至于花型、式样更是多到不胜枚举。 奇迹之多,简直不胜枚举。 於 cidian.qianp.com -

#51.不勝枚舉是什麼意思不勝枚舉意思簡單介紹 - 摩登站

1、不勝枚舉,漢語成語,拼音為bù shèng méi jǔ,意思是指無法一一全舉出來,形容數量很多。 2、近義詞:不計其數、不可勝數、舉不勝舉。 於 modengzhan.com -

#52.不勝枚舉(注音:ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ,拼音:bù shèng méi jǔ)

成語“不勝枚舉”拼音是bù shèng méi jǔ,注音是ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ,意思:勝:盡;枚:個。不能一個個地列舉出來。形容數量很多,对应Emoji符号: ♂️✌ ... 於 zhonghuachengyu.18dao.cn -

#53.不胜枚举拼音怎么读写?成语不胜枚举意思怎么解释

不胜枚举 拼音怎么读?不胜枚举拼音怎么读音?成语不胜枚举意思怎么解释?以下是不胜枚举拼音读写、成语解释、词语出处、成语造句、近反义词及成语接龙 ... 於 www.haowenzj.com -

#54.不勝枚舉意思 - Simonar

不勝枚舉 意思 ... 「不勝枚舉」指事物太多,不能一一舉出。 不勝枚舉成語解釋:勝:盡;枚:個。無法一個一個全部列舉出來。形容同一類的人或事物很多。 bù shēng méi jǔ. 於 www.ctooicy.co -

#55.不胜枚举的意思和近义词 - 初三网

2不胜枚举的近义词. 1.寥寥无几:意思是形容稀少,没有几个。寥寥:形容数量少。出自清·李宝嘉《文明小史》 ... 於 www.chusan.com -

#56.不勝枚舉成語解釋 - 漢語網

不勝枚舉 成語解釋. 簡拼:bsmj. 拼音:bù shèng méi jǔ. 反義詞:屈指可數、寥寥無幾、寥若晨星. 同義詞:不計其數、不可勝數、舉不勝舉. 英語翻譯:. 於 www.chinesewords.org -

#57.不勝枚舉造句 - 成語詞典

注音 ㄅㄨˋ ㄕㄥ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ. 拼音 bù shēng méi jǔ. 解釋勝,音ㄕㄥ,盡。枚,一個一個的。「不勝枚舉」指事物太多,不能一一舉出。#語本宋.王楙《野客叢書. 於 dict.lookup.tw -

#58.不胜枚举是什么意思- 汉语词典

拼音 bù shèng méi jǔ. 繁体不勝列舉. 近义词不一而足恒河沙数俯拾皆是满坑满谷数不胜数不计其数星罗棋布俯拾即是擢发难数不遑枚举不可胜数举不胜举不乏其人. 於 cidian.118cha.com -

#59.不胜枚举是什么意思不胜枚举意思简单介绍 - 3TK资源网- 首页

1、不胜枚举,汉语成语,拼音为bù shèng méi jǔ,意思是指无法一一全举出来,形容数量很多。2、近义词:不计其数、不可胜数、举不胜举。3、反义词:屈指可数、寥寥无几、 ... 於 www.fdf38.com -

#60.不胜枚举的同义词是什么 - CN范文网

【示例】:鲁迅《书信集·致章廷谦》:“真是钉子之多,不胜枚举。” 【语法】:动宾式;作谓语、补语;用于列举的场合. 【褒贬】:中性词. 【英语】 ... 於 www.cnfla.com -

#61.古代的雪糕刺客刺痛你了吗? - 千龙网

今年夏天,“雪糕刺客”一词在网络上瞬间火了。 ... 再后来到了明清,冰饮雪糕制作越来越普及,尤其是清代,有关于北京夏日卖冰的记载更是不胜枚举。 於 culture.qianlong.com -

#62.不勝其擾相似詞 - Johnyi

【不勝其擾】 注音一式ㄅㄨˋ ㄕㄥㄑ|ˊ ㄖㄠˇ 注音二式bu sheng chi rau 相似詞相反 ... 相似詞不計其數、不可勝數、舉不勝舉相反詞屈指可數、寥寥無幾、寥若晨星英語 ... 於 www.soipty.co -

#63.詞類:多 - 東東同義詞詞典查詢結果

詞類:多 詞性:形. 大批 \ 大宗 \ 大量 \ 山積 \ 不一而足 \ 不乏 \ 不可勝數 \ 不知幾凡 \ 不計其數 \ 不勝枚舉 \ 天文數字 \ 包羅萬有 \ 巨大 \ 巨量 \ 巨萬 \ 巨額 ... 於 www.hkdictionary.net -

#64.不胜枚举的近义词 - 乐乐课堂

[成语近义词]不计其数,不可胜数,举不胜举[成语解释]胜:尽;枚:个。无法一个一个全部列举出来。形容同一类的人或事物很多[成语出处]清钱大昕《十驾斋养新录》:“而 ... 於 www.leleketang.com -

#65.不勝枚舉的意思

不勝枚舉 簡拼: bsmj 拼音: bù shèng méi jǔ 反義詞: 屈指可數、寥寥無幾、寥若晨星同義詞: 不計其數、不可勝數、舉不勝舉英語翻譯: 用法: 多用于列舉的場合。一般作 ... 於 www.megahn.co -

#66.不勝枚舉意思 - 三度漢語網

不勝枚舉 意思. 暫無收錄相關成語. 相關漢字成語: 相關漢字解釋:. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook FacebookShare to LINE LINE. 最近瀏覽 ... 於 www.3du.tw -

#67.林林总总·不胜枚举是什么意思- 八字成语 - 品诗文网

林林总总·不胜枚举是什么意思林林总总·不胜枚举:lín lín zǒng zǒng;bù shèng méi jǔ林林总总·不胜枚举释义: 於 www.pinshiwen.com -

#68.不勝枚舉怎麼讀- 近義詞_反義詞_拼音 - 古詩詞庫

為您介紹不勝枚舉的解釋,拼音是什麼,如何發音,造句,近義詞,反義詞,典故。 ... 【不勝枚舉】是什麼意思(來源:成語詞典版). 釋義. 勝,音ㄕㄥ,盡。枚,一個一個的。 於 www.gushiciku.cn -

#69.不胜枚举解释和意思---词语

胜:尽;枚:个。不能一个个地列举出来。形容数量很多。 分解解释:. 不, (bù,)不 bù 副词。 用在动词、形容词和其它词前面表示否定或加在名词或名词性语素前面,构成 ... 於 xh.5156edu.com -

#70.不勝枚舉的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

不勝枚舉 是什麼意思,不勝枚舉用英語怎麼說,不勝枚舉的近義詞,不勝枚舉的反義詞,不勝枚舉的同義詞,跟不勝枚舉類似的詞語:舉不勝舉,數不勝數,不勝舉,俯拾皆是, ... 於 kmcha.com -

#71.2022北京数字经济体验周正式启动 - 中国侨网

今年的北京数字体验周上,这样的案例不胜枚举,数字经济研发成果已经落地在生活中的每个角落,广大公众随时能够走进实际应用场景,体验数字经济的前沿 ... 於 www.chinaqw.com -

#72.且的造詞

文言发语词,用在句首,与“夫”相似:~说。 姓。 其它字义且jū 文言助词,用在句末,与“啊”相似。 多的样子。 ... 用不勝枚舉造句挺難的,這是一個萬能造句的方法. 關. 於 kidstothemoon.es -

#73.不勝枚舉成語意思解释、造句注音、同義詞反義詞-詞典網

成語名稱, 不勝枚舉(簡體:不胜枚举). 拼音讀音, bù shèng méi jǔ(簡拼:BSMJ). 成語注音, ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄨˇ. 意思解释, 勝:儘;枚:箇。 於 7cidian.com -

#74.古代漢語 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

反義詞儘管意義相反,但往往同類,因而也是類義詞,例如“晝”和“夜”即為表示時間的類義詞。 ... 注心”、“悉心”、“苦心”、“潛心”、“冥心”、“操心”、“費心”等等,不勝枚舉。 於 books.google.com.tw -

#75.成語動物學【鳥獸篇】:閱讀成語背後的故事 - Google 圖書結果

【相似詞】朋比為奸、通同作惡、同流合污。「狼狽為奸」的典故見於 ... 由於狼是我們相當熟悉的動物,關於牠的書多得不勝枚舉,在此就不多作介紹。至於狽,則充滿未解之謎 ... 於 books.google.com.tw -

#76.成語詞典/不勝枚舉 - 實用查詢

成語不勝枚舉注音為ㄅㄨˋ ㄕㄥˋ ㄇㄟˊ ㄐㄩˇ、拼音為bù shèng méi jǔ、含義為勝:盡;枚:個。不能一個個地列舉出來。形容數量很多。不胜枚举和“举不胜举”;都形容数量 ... 於 tw.18dao.net -

#77.靈谿詞說 - Google 圖書結果

會與玉人臨小檻,共這首詞與晏殊的一首《破陣子》詞,無論在辭句及內容方面, ... 如此之類,可謂不勝枚舉(按二县詞常有彼此互見及與他人互見者,今之所引皆以《全宋詞》所 ... 於 books.google.com.tw -

#78.不胜枚举- 意思_解释_反义词_近义词_拼音 - 成语大全

【成语意思】:胜:尽;枚:个。无法一个一个全部列举出来。形容同一类的人或事物很多。 【用法分析】:不胜枚举动宾式;作谓语、补语;用于列举的场合。 於 www.zzzz.com.cn -

#79.「不勝枚舉的造句」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「不勝枚舉的造句」相關資訊整理- 注音ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ. 拼音bù shēng méi jǔ. 解釋勝,音ㄕㄥ,盡。枚,一個一個的。「不勝枚舉」指事物太多, ... 於 lovetweast.com -

#80.不胜枚举的反义词

不胜枚举 的反义词及不胜枚举反义词相关解释. ... 近义词:. 不可胜数、不计其数、恒河沙数、数不胜数、举不胜举. 不可胜数, 不可胜数bùkě-shēngshǔ [beyond compute;be ... 於 fyc.kxue.com -

#81.首頁〉成語檢索〉正文〉[不勝枚舉] - 拼音查詢

一個一個的。不可寫作「玫」。 「不勝枚舉」及「不可勝數」都有數量極多的意思。 於 hanzi.cmex.ericjoung.idv.tw -

#82.不可勝數意思 - Wewnthre

不可勝數的意思、注音、相似詞近義、相反詞反義、英文翻譯。 ... 成語不勝枚舉ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ 漢語拼音bù shēng méi jǔ 釋義勝,音ㄕㄥ,盡。枚,一個一個的。 於 www.artcryp.me -

#83.不胜枚举bù shèng méi jǔ - 沪江网校

沪江四字成语大全,不胜枚举的意思、不胜枚举是什么意思、造句、近义词、反义词、英语翻译、不胜枚举的成语故事及解释、发音、出处、成语造句、发音、褒义贬义、不胜枚 ... 於 m.hujiang.com -

#84.不勝枚舉例句

不勝枚舉造句:1、說到憲法保障,德國在解散禁止政黨以及喪失人權方面的例子不勝枚 ... 他為人忠厚老實,多才多藝,優點多得不勝枚舉。. 相似詞. 何可勝道, 指不勝屈, ... 於 www.arkauts.co -

#85.文學批評關鍵詞:概念•理論•中文文本解讀 - 第 5 頁 - Google 圖書結果

但是,作者並不僅僅是在講述文學批評與古典傳統的相似之處。他們提醒讀者:中國文史傳統中有著重視作者與作品 ... 這樣的例子在書中不勝枚舉,形成了這部著作的一大特色。 於 books.google.com.tw -

#86.不勝枚舉相似在PTT/Dcard完整相關資訊 - 健康急診室

不勝枚舉 - 基隆市武崙國小成語詞典此人作惡多端,惡行不勝枚舉。 他為人忠厚老實,多才多藝,優點多得不勝枚舉。 相似詞, 何可勝道,指不勝屈, ...不勝枚舉- 教育百科 ... 於 1minute4health.com -

#87.繁不勝數 - 工商筆記本

2005年12月11日- 成語條目不勝枚舉注音一式ㄅㄨˋ ㄕㄥㄇㄟˊ ㄐㄩˇ 通用拼音b sheng mi ... 相似詞. 相反詞, 屈指可數. 解釋, 數量太多,不能一一舉出。造句:他為人 . 於 notebz.com -

#88.不勝枚舉的近義詞是什麼- 近義詞|同義詞|拼音|語法|解釋|造句 ...

搜索結果:與不勝枚舉有關的近義詞 · 1. 舉不勝舉 不勝枚舉 · 2. 不可計數 不可悉數 數不勝數 成千上萬 舉不勝舉 不計其數 不可勝數 不勝枚舉 · 3. 不勝枚舉 舉不勝舉 不可勝 ... 於 www.jinyici.org -

#89.不勝枚舉相似詞在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

提供不勝枚舉相似詞相關PTT/Dcard文章,想要了解更多不勝枚舉的造句、不勝枚舉的勝、不勝枚舉- 教育百科有關歷史/文化文章或書籍,歡迎來小文青生活提供您完整相關 ... 於 culturekr.com -

#90.不勝枚舉的同義詞是什麼 - 國文班

不勝枚舉. 不勝枚舉的同義詞是什麼. 【讀音】:[bú shèng méi jǔ]. 【釋義】:勝:盡;枚:個。不能一個個地列舉出來。形容數量很多。 於 www.guowenban.com -

#91.用不勝枚舉造句大全 - Ptnoe

2,太貼切了!做了一半黃掉的活不勝枚舉啊。 【不勝】. 注音一式, (一)ㄅㄨˋ ㄕㄥ. 注音二式, bu sheng. 相似詞, 不堪. 相反詞. 解釋, 承受不了。造句:不勝酒力,高處 ... 於 www.bestnmt.co -

#92.教育雲線上字典 - 教育百科

相反詞不勝枚舉、比比皆是、汗牛充棟、多如牛毛、車載斗量、恆河沙數。 5. ... 目錄1 出處2 故事3 相似詞、相反詞3.1 相似詞3.2 相反詞4 例句出處孽海花. 於 163.28.84.215 -

#93.不勝枚舉_百度百科

不勝枚舉 ,漢語成語,拼音為bù shèng méi jǔ,意思是指無法一一全舉出來,形容數量很多。出自宋·王楙《野客叢書·俗語有所自》。 於 baike.baidu.hk -

#94.域外汉籍研究集刊.第18辑 - 第 18 卷 - Google 圖書結果

(三)存在大量的换素同義詞换素同義詞是指有一個相同語素且詞義相同或相近的一組詞。 ... 周觀”“周見”“周瞻”等,又“登途”“登程”“登道”“登路”“啟程”“起程”等,不勝枚舉。 於 books.google.com.tw -

#95.不胜枚举中枚的意思

不胜枚举 中枚的意思,不胜枚举是什么意思_金仔成语网,清叶廷琯《吹网录·韦昭避讳改名》:“以至太师、军师、昭烈、昭献、昭文、昭德之类,不胜枚举。 於 www.sweetnautical.com -

#96.不胜枚举的近义词/同义词 - 精品学习吧

精品学习吧不胜枚举近义词,为你精选整理了不胜枚举的常用近义词。只要一个精品学习吧在手,查遍知识无忧。除了不胜枚举的近义词你还可以查询其它成语、组词等内容。 於 www.xx5515.com