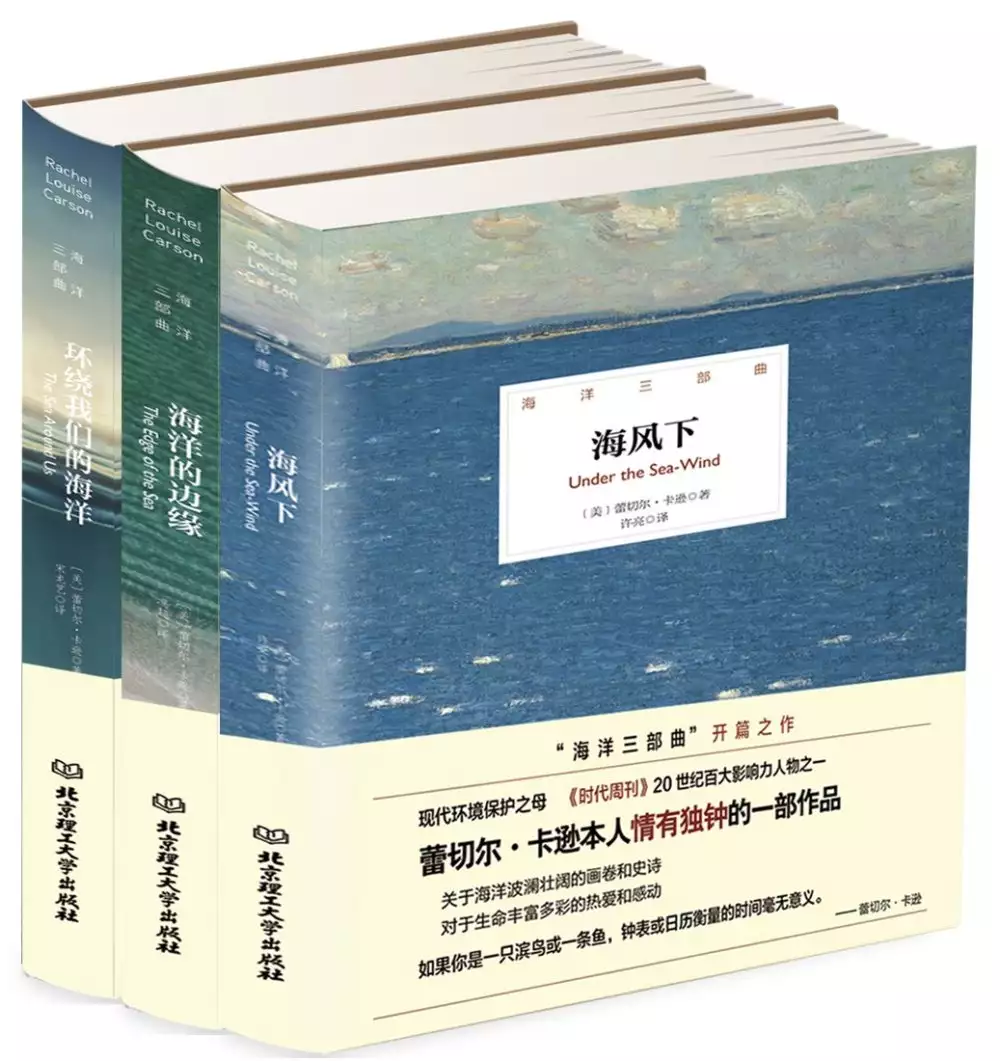

一英里等於幾英尺的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦(美)蕾切爾•卡遜寫的 海洋三部曲(全三冊) 和CateMalek的 巴勒斯坦之聲:被綁架的家園都 可以從中找到所需的評價。

另外網站一英里幾英尺2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...也說明:100英里等於幾公里- 100英里等于多少公里?1个回答...因为:1英里=1.609344公里=5280英尺=63360英寸=1609.344米=1.609344千米所以:100英里 ...

這兩本書分別來自北京理工大學 和臺灣商務所出版 。

最後網站1mi至ft 1英里至英尺則補充:1mi至ft (1 英里至英尺)單位轉換器. 轉換1英里至英尺與式,共同長度的轉換,轉換表和更多。

海洋三部曲(全三冊)

為了解決一英里等於幾英尺 的問題,作者(美)蕾切爾•卡遜 這樣論述:

《海洋三部曲——海風下》卡遜“海洋三部曲”的開篇之作。在這本著作中,她把書分為三個部分,一部分寫海岸上的生物,“海洋邊緣”,一部分寫海洋,“海鷗的路”,另外一部分寫深淵,“河海之交”。每一部分,她都會記述某種動物:海鷗、鯖魚、鰻魚。三部分交織成為一副織錦,呈現出海洋及其互相依存的生物共同構成的生態圖景。但是,書的中心是海洋本身。 她巧妙地向我們介紹生態系統的結線,在這個系統裡每一個實體都是相互連接的,屬於一個整體的生命迴圈。一個生物的死亡,成就了另一個生物的生命,這是一個無盡的輪回。海風覆蓋了空氣、海洋以及陸地上的所有生命。這本書推出了一位新的作家,對自然世界有著新的看法。在隨後的幾部作品

裡(《環繞我們的海洋》、《海洋的邊緣》《寂靜的春天》),卡遜帶我們走上一段旅程,希望改變我們對於人類與自然世界關係的態度。 《海洋三部曲——環繞我們的海洋》卡遜“海洋三部曲”的巔峰之作。《環繞我們的海洋》講述了奇異而令人激動的海洋故事,追溯了在世界誕生的陣痛中海洋的發端,並且展示了從這咸水子宮中誕生的陸地上最早的低級生命形式,描述了上層海水中熱鬧的生命,被深深的海溝劈開又被巨大的山脈刺穿的冰冷、漆黑的原始深海,以及潮汐和洋流中巨大力量;描述了鮭魚遷徙、水母產卵的春季脈動,以及至今仍然躲過了人類所有的追捕的神秘生物。 海洋覆蓋了地球表面的三分之二以上。在這奇特而有趣的書中,卡遜用她的深入海洋

30000英尺的觀察力和超出天際的大膽想像力,進行著描述和探索。這些文字湧動著生命,充滿了美感與奇異的色彩,無論以什麼標準來評定,都是一部史詩般的作品。 《海洋三部曲——海洋的邊緣》卡遜“海洋三部曲”壓軸之作。在書中,卡遜嘗試著按照將生命束縛於大地的那種本質統一性的角度,去講述海岸。在第一章中,回顧了一系列令她大為激動的地方,用自己的想法與感情拼湊成一片海洋的邊緣。在第二章裡面,引入了海洋之力的主旋律,對海岸生物進行著雕琢與定奪:海浪、洋流、潮汐,以及海水本身。第三、四、五章則是分別的闡述,關於岩石海岸、沙灘以及珊瑚礁的世界。 在這部作品當中,卡遜完全超越了狹隘的人類中心主義,充滿了對生命

和生命過程的敬畏,把所有的生命形式都納入到了倫理關懷,建立了一種前所未有的生態整體主義。 蕾切爾•卡遜(1907-1964) Rachel Louise Carson 卡遜出生於賓夕法尼亞州, 1932年在霍普金斯大學獲動物學碩士學位。1936年,以水生生物學家之身份成為漁業管理局第二位受聘的女性。 1941 年,卡遜出版頭一部著作《海風下》(Under the Sea-Wind),描述海洋生物。1951年出版《環繞我們的海洋》(The Sea Around Us),連續86周榮登《紐約時報》雜誌熱銷書籍榜,獲得1952年美國國家圖書獎;並被改編成紀錄片電影,獲得奧斯卡獎

。1955年完成第三部著作《海 洋的邊緣》(The Edge of the Sea),又成為一本熱銷書,並且1956年再次獲得美國國家圖書獎提名。這三部著作組成了人們所熟知的“海洋三部曲”。 1962年,《寂靜的春天》(Silent Spring)正式出版後,成為美國和全世界的熱銷書,被看作是全世界環境保護事業的開端。 《海洋三部曲——海風下》 序言 / 1 第 一 卷 海 洋 邊 緣 / 1 漲潮 / 3 春季遷徙 / 15 相約北極 / 26 夏末 / 43 風吹入海 / 51 第 二 卷 海 鷗 的 路 / 5 9 春日海洋裡的遷徙客 / 一

條鯖魚的誕生 / 66 浮游生物獵食者 / 73 海港 / 79 海上航道 / 89 海上小陽春 / 99 拉起圍網 / 109 第 三 卷 河 海 之 交 / 1 1 7 奔向大海 / 119 冬日庇護所 / 131 回歸 / 143 詞 匯 表 / 1 5 3 《海洋三部曲——環繞我們的海洋》 序言 / 1 第一卷 母親海洋 / 1 開闢鴻蒙 / 3 表層海水的模樣 / 19 歲月更迭 / 34 不見天日的海洋 / 44 隱秘之境 / 71 無盡的降雪 / 93 島嶼的誕生 / 103 古代海洋的樣子 / 121 第二卷 不安的海洋 / 135 風和水 / 1

37 行星流 / 161 潮汐漲落 / 182 第三卷 人與人周圍的海洋 / 201 全球恒溫器 / 203 來自咸水海洋的財富 / 225 環繞我們的海洋 / 239 《海洋三部曲——海洋的邊緣》 序言 / 1 第一章 邊緣世界 / 1 第二章 海岸生命的模式 / 10 第三章 岩石海岸 / 41 第四章 沙灘邊緣 / 128 第五章 珊瑚海岸 / 197 第六章 不朽的海洋 / 256 附錄:分類法 / 259 索引 / 289 致謝 / 299 寫《海風下》是為了讓讀者真實地感受到海洋和海洋中生命的故事,就像我在過去十年的經歷一樣。 寫這本書,更多的是因為我深

信海洋中的生命值得被人們知曉。站在海邊,體會潮漲潮落,感受鹽沼上浮動的薄霧,看著濱鳥沿著海浪線上下翻飛,數百萬年一直如此,看那年邁的鰻魚和年幼的西鯡一齊游向海洋,知曉萬物像地球上任何生命一樣近乎永恆。在人類最初來到海邊滿心驚奇地眺望大海之前,它們已經存在;年複一年,歷經千古,任憑人類王國興衰,它們仍在延續。 在構思這本書的時候,一開始我就面臨選定主角的問題。沒多久我就發現,沒有哪一種動物能夠遍佈我作品裡描述的廣闊的海域,無論是鳥類、魚類、哺乳動物,或是任何一種海洋裡的小型生物。不過這個問題很快就得到瞭解決,因為我意識到,不管我是否願意,海洋本身才是主角。海洋中從最小生物到最大生物的生死都被海

洋掌控的感覺會不可避免地貫穿書的每一頁內容。 《海風下》由一系列描述性敘述組成,這些描述依次展開,從海濱生物,到廣闊的海洋,再深入海底。讀者看這本書就好似在旁觀各種場景,幾乎不帶任何評論,因此一些解釋說明是必要的。 在第一卷(“海洋邊緣”)中,我記錄了北卡羅來納海岸一片區域裡的生命的故事。在那裡,燕麥草生長在起伏的沙丘上,鹽沼分佈廣闊,有輕輕的聲響,也有荒野海灘。我選擇春天作為故事的開始,那時黑剪嘴鷗正從南方飛回,西鯡正從海洋洄游到河流,濱鳥的春季遷徙正值高峰。看到一隻磯鷂在春日的海浪邊奔跑、探尋,等於看到在冒險旅程前夕的遷徙者。這畫面如此非凡,我用了一整章描寫生活在北極凍原的濱鳥的夏季冒

險。隨後,我們在夏末之時隨著鳥兒來到卡羅來納海峽區域,從鳥、魚、蝦以及其他水生生物的所有活動,看到四季變換。 第二卷(“海鷗的路”)與第一卷的時間相同,只是地點變成了無邊的海洋,在這裡,季節更替的形式有所不同。遠洋——距離陸地數英里外的地方,形態豐富,奇異美麗,幾乎不為人所知,只有少數幸運的人能得一窺。第二卷的故事主角是一位真正的海洋漫遊者——鯖魚,從它在廣闊的海洋表層水域誕生開始,到它幼年時在眾多浮游生物間歷經變遷,以及年輕時在新英格蘭海港的庇護下生活,直到它加入漫遊的鯖魚群,遭受著食魚鳥類、大型魚類和人類的攻擊。 第三卷(“河海之交”)寫到那緩緩傾斜的海床組成的大陸板塊的邊緣和大陸架,

陡然下傾的大陸坡,還有深海海淵。幸運的是有一種動物的生活遍佈以上所有地方,這在整個海洋和陸地的歷史上也是獨一無二的。這種生物就是鰻魚。想要描述這種特別生物的生活全貌,必須從那遙遠的濱海河流支流說起,鰻魚在那裡度過大部分成年時光,而後在秋季跟著它們產卵洄游的步伐向海洋進發。其他魚類會在秋天離開海港和海灣,一旦找到溫暖的水域可以過冬,它們就停了下來。但鰻魚會繼續前行,直到來到馬尾藻海附近的海淵中。它們在這裡繁衍、死去。每年春天,年幼的鰻魚會從這陌生的深海世界獨自回到濱海河流中。 為了瞭解海洋生物的感受,需要主動發揮自己的想像力,暫時拋開許多屬於人類的觀念和時空標準。例如,如果你是一隻濱鳥或一條魚

,鐘錶或日曆衡量的時間毫無意義,光陰交替,潮漲潮落,才會指示何時進食,何時禁食,何時有敵人窺伺,何時相對安全。我們無法看到海洋生物的全貌,無法讓自己感同身受,除非我們改變自己的思維。 但是,如果要讓一條魚、一隻蝦、一隻櫛水母或是一隻鳥看起來更加真實,我們也需要用到一些人類行為作類比。因而,我在文中會有意使用一些表達方式,而這些詞語在正式的科學文本中不被接受。我曾提到一條魚兒“害怕”它的敵人,並非因為我認為魚兒像我們一樣能感知恐懼,而是因為它的表現像受了驚嚇。對於魚類而言,這種反應主要是生理的;對我們來說,則主要是心理的。但是,為了魚類的行為更易於被我們理解,就必須用到專門描述人類心理狀態的詞

語。 在選用動物名稱方面,我會盡可能地使用動物所處屬種的學名。如果有的名字太過嚇人,我會用描述它們外觀的詞語作為替代。而在命名一些北極動物時,我使用了它們在愛斯基摩語中的名字。 本書的末尾附有一個詞彙表,介紹了那些鮮為人知的海洋動植物,抑或讓讀者重溫那些已經認識的動植物。 沒有任何一個人,即使在較長的一生,可以體驗並熟悉海洋以及海洋生物的各個階段。作為對我個人經驗的補充,我從豐富的科學和半通俗文獻中選取大量基本信息,通過我的演繹將它們融入故事當中。將我參考過的所有資料羅列出來是不可能的,不過可以列出一些影響較大的作品:亞瑟·克利夫蘭·本特(ArthurClevelandBent)的13冊

記述北美鳥類的傑作;亨利·比奇洛(HenryBigelow)的《緬因灣的魚》(FishesoftheGulfofMaine)、《緬因灣的浮游生物》(PlanktonoftheGulfofMaine)以及他刊登在科學期刊上的多篇探索從緬因灣(theGulfofMame)到哈特拉斯角(CapeHatteras)之間濱海水域的學術論文;約翰內斯·施密特(JohannesSchmidt)那篇偉大的研究鰻魚生活的論文;喬治·薩頓(GeorgeSutton)的《南安普敦島探險》(ExplorationofSouthamptonIsland);塞特(O.E.Sette)未發表的關於鯖魚生活的手稿;以及約翰·

默里爵士(SirJohanMurray)和約翰·約爾特(JohanHjort)所著的海洋學聖經《海洋深處》(TheDepthsoftheOcean)。除了這些書面素材之外,與那些對海洋生命有豐富經驗的人們交流也令我受益匪淺,他們與我分享了許多知識。 在這些人中,我首先要提的是埃爾默·希金斯(ElmerHiggins),如果沒有他的興趣、鼓勵和幫助,這本書永遠無法完成。其他耐心解答我的問題或提供幫助的人還有羅伯特·內斯比特(RobertA.Nesbit)、威廉·內維爾(WiilliamC.Neville)、約翰·皮爾森(JohnC.Pearson)以及愛德華·貝利(EdwardBailey)

。

巴勒斯坦之聲:被綁架的家園

為了解決一英里等於幾英尺 的問題,作者CateMalek 這樣論述:

「這是一本相當重要的書,令人驚嘆、心碎。這本書讓社會大眾深切體會巴勒斯坦居民所承受的苦難。」—喬治‧桑德斯(George Saunders) 本書為巴勒斯坦被占領區現場第一手口述訪談資料,經長時間採訪匯整而成,不僅是了解以巴衝突的重要入門書,更被讚譽為「一本珍貴又勇敢的著作」!書中所有故事源於口述訪談史料,在兩位編著者所率領的訪問暨翻譯團隊採訪下,訪問過程耗時近四年,受訪者來自約旦河西岸、加薩走廊與東耶路撒冷等地區,總共有超過七十位男女受訪。本書挑選出在被占領區發生的十六個故事,包含兩位以色列人的口述,試圖盡可能保留最貼近的現場,一揭巴勒斯坦人最真實的生活樣貌。

六十多年以來,以巴衝突是世界上最廣泛被報導,也是最鮮為人知的人權危機。加薩地區與約旦河西岸居民的生活狀況與心聲經常被世人所遺忘。自一九四八年以色列宣布獨立建國以來,巴勒斯坦人的家園宛如被綁架一般,西方主流媒體讓人看見自殺炸彈客的激烈攻擊,卻掩蓋以色列壓迫、驅趕巴勒斯坦人的事實。這本書沒有媒體或外部勢力的刻意篩選,期以最真誠的第一手描述,向讀者吐露被占領區居民的生命歷程,盼可替看似難解的以巴衝突議題,開啟一扇嶄新的窗,能透過更人性化的角度看待與理解這個角落。 現今漂泊在外的巴勒斯坦人數已經超越居住在本土的人數,他們遍布世界各地,四處為家,又四處不是家,在以色列擴大占領之下,沒有能力移

居外地或選擇留在家鄉的巴勒斯坦人,生活在貧窮與屈辱之中,如同在自己的土地上流亡。這一篇篇各異的生命故事都無法脫離對「家」的追尋,想要擁有一片真正的家園,有自由、有尊嚴、有未來。正是在這份渴望之中,令人真實感受到堅毅性格下的人性光輝。 ‧主持本書出版計畫的非營利組織「目擊者之音」(Voice of Witness)曾獲2013年「美國史密森尼原創獎─社會進步獎」(The Smithsonian American Ingenuity Award for Social Progress)。 關鍵特色 ★以第一手現場訪談口述整理,將不同年齡、職業各異的人們在被占領區的生活,藉十六篇鮮活的

生命故事娓娓道來,一揭神秘的面紗,讓讀者宛如親臨現場。 ★歷經超過六十年被占領的家園生活,可窺見強權下最堅韌的生命力。 ★迴異於媒體的簡化報導、繁複的國際政治分析,直探巴勒斯坦被占領區人民的真實生活,在看似無解的困境中,對和平的渴盼。 ★一部了解以巴衝突極其可貴的入門書,受到國際媒體讚譽,被稱為「珍貴又勇敢的著作」! ★「沒有任何事比那些勇於忍受並試圖生存的人民心聲更加動人。」諾姆‧喬姆斯基(Noam Chomsky)給了最好的詮釋。 媒體、作家推薦 ★林育立(作家、自由記者)專文推薦 阿潑 (獨立記者) 廖芸婕(自由記者) 劉惠安(輔大德語系副教授)

聯合推薦 當「巴勒斯坦的聲音」多半以被動的、無力的、悲哀的形式被呈現之時,《巴勒斯坦之聲》給了我們不同層次的聆聽經驗。它以「我」為主體,背景是生活和日常,我們可以看到人在大環境裡的主動、策略和選擇性,即使巴勒斯坦的命運還是讓人同情,還是充滿複雜性,但從「人」的視角看過去,我們能閱讀到充滿力量的生命肌理,隨之有著堅定的勇氣,而不會只是看到單一面向的掙扎妥協或嘆息。--(獨立記者)阿潑 這塊土地上,人們總是如此含蓄但熱情地分享故事,縱使聽來心碎,都是真實日夜。--(自由記者)廖芸婕 這是本相當難得的書,尤其是今年才去了以色列、埃及和約旦,更感到以色利國家和回教徒之間的衝突,彼此

之間互相製造難堪不便,苦的即是雙方民眾。而這樣的情況似乎至目前為止還找不到解決方法,但我深信,如本書的報導和書寫能讓世人理解:到底21世紀我們人類就只能藉由相互挑釁,讓彼此的互信基礎繼續流失嗎?應該不是這樣吧?所以這類民眾生活的點滴記錄,應有機會可喚醒世人的關注力,共同努力解決兩方的困境吧?本書值得推薦閱讀,更可開拓華語民眾對國際區域不同發展的視野!--(輔大德語系副教授)劉惠安 國外媒體推薦 「這本書證明了再也沒有比忍耐折磨又掙扎生存的聲音更具說服力的了,再也沒有比聆聽他們的心聲更重要的事。我們必須理解他們的痛苦,從他們的證詞中學習,思考他們的生命,也反思自己的生命,並用這份理解終結

悲劇。」──諾姆‧喬姆斯基(Noam Chomsky) 「這本令人驚豔又心碎的重要著作,讓受苦的巴勒斯坦人民有了人性的面貌,任何對中東有興趣的人都應該讀這本書……用大量原始的工具來呈現美麗的故事,不但刺激讀者的同理心,更幫助讀者看見自身和口述者之間的關係,這效果強大又神奇,讀者會感受到連結和暖意,而有正面的影響力。」──喬治‧桑德斯(George Saunders) 「三十年前,薩依德書寫被美國大眾論述排除在外的巴勒斯坦之聲,巴勒斯坦人無法獲准講述自己的故事,但改變仍不夠。這本巴勒斯坦人親眼見證的口述記錄,關於他們的生命經驗、痛苦和無可選擇的封鎖。這是一本珍貴又勇敢的著作。」──班

‧艾倫瑞(Ben Ehrenreich) 「了解爭議議題的絕佳入門。對那些想要更深入了解棘手國際衝突的讀者,這本書是紮實又深具啟發性的資料來源。」──《出版者週刊》(Publishers Weekly) 「在廉價電視媒體報導歷史的時代,即使那些易於消化的雜誌照片與實境秀完全吞噬了那些屬於個人的悲劇,本書不落俗套,實際呈現出巴勒斯坦居民的生活。」──《衛報》(Guardian) 「非常傑出的第一手報導……這些巴勒斯坦的居民以令人不安且滔滔不絕的談話,在此表達他們的心聲。」──大衛‧舒曼(David Shulman),《紐約書評》(New York Review of Books

)

一英里等於幾英尺的網路口碑排行榜

-

#1.一英里有多少英尺 - 在线计算器

一英里 有多少英尺,1英里(mi)英尺(ft)。 ... 一英里有多少英尺. 1英里等于5280英尺:. 1英里= 5280英尺. 点这里查看与之相关的计算. 於 mo.jisuanqiol.com -

#2.2023 1600 平方公尺分解- esicez.online

1 辺が1 1600平方米(㎡)等于24亩,1600平方米(㎡)换算成亩的单位换算结果 ... 0.386平方英里(mile²) 1平方米(m²)= 10.764平方英尺(ft²) 1公亩(a)= 100 ... 於 esicez.online -

#3.一英里幾英尺2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

100英里等於幾公里- 100英里等于多少公里?1个回答...因为:1英里=1.609344公里=5280英尺=63360英寸=1609.344米=1.609344千米所以:100英里 ... 於 year.gotokeyword.com -

#4.1mi至ft 1英里至英尺

1mi至ft (1 英里至英尺)單位轉換器. 轉換1英里至英尺與式,共同長度的轉換,轉換表和更多。 於 miles-to-feet.appspot.com -

#5.一英里等於幾公里 - Continuous.pro

1英里 (mi)=1.609344公里(km)。 一英里=1.60931公里\n英里:一种长度单位,等于5,280英尺或1,760码(1.609公里)\n一英里等于1.6093。 於 ye.continuous.pro -

#6.2023 海哩計算- neverimabime.online

1 度等於60角分,故1海里的長度是子午線長度÷180÷60),可從航海圖中以子午線上緯度的 ... 體重計算(kg/cm) BMI標準體重計算(磅/英尺) 長度單位換算: 重量質量單位換算: ... 於 neverimabime.online -

#7.1 英呎等於幾公尺

1 英里 =1609.344 米1英尺是30.48厘米。 5公尺約等於公制公釐mm 1000mm 英制英吋in “ 12in 公分台尺公分cm 100cm 英呎ft 1ft 3.28ft 卵石、 ... 於 aw.rbrown.pro -

#8.五英吋- 2023 - fruitful.pw

PVC 管管徑尺寸換算及對照PVC 管的標稱管徑常以幾吋或幾A表示, 例:100A 即為4″ (吋) 管,標準管 ... 1英寸等于254厘米和1英尺= 12英寸轉換表以下是… 於 fruitful.pw -

#9.一英里為什麼等於5280英尺? - 劇多

附加:少數捍衛英制先進性的人,請你們比較這兩個題目:. “3 3/8 英里等於多少英尺?”(一英里等於5280英尺). 和. “3.375公里等於多少公尺?”. 於 www.juduo.cc -

#10.一英里等於幾公里«A5O86GW»

现在从官方来说,英里只应用在美国、利比里亚以及缅甸。 解析1公里等于2里1英里=1760 码=1609.3米=5280英尺=63360英寸1英寸=2.54厘米1英尺=12英寸 ... 於 dz.tucsonmade.org -

#11.五英吋- 2023 - webiiot.pw

PVC 管管徑尺寸換算及對照PVC 管的標稱管徑常以幾吋或幾A表示, 例:100A 即為4″ (吋) 管,標準管 ... 1英寸等于254厘米和1英尺= 12英寸轉換表以下是… 於 webiiot.pw -

#12.一英里等於幾公里 - routinemaker.org

現在我們說的車速100碼等於100公里每小時,那你們 ...1 英里= 5 280 英尺= 63 360 英寸= 1 609.344 米= 1760 码= 1.609344公里英里又称哩,是使用于英国、前英国殖民地和英 ... 於 dz.routinemaker.org -

#13.1 英呎等於幾公尺 - 刺青一次多少

1英尺 (ft)=0.9144尺; 1英里=1.609千米(公里)=3.219市里1英尺=12英寸=0.914市尺面积单位换算:1平方千米(平方公里)=100公顷=4平方市里.=0.386平方海里起司鍋作法 1公亩 ... 於 sb.dundeeboilers.uk -

#14.英尺換算

面積換算; 單位換算表- 三十一號木工廠; 1英尺等於幾公尺? ... 码或=5280英尺2,英尺与公制换算1英寸=2.5400厘米1英尺=0.3048米1码=0.9144米1英里。 於 ve.g568.net -

#15.好策略.壞策略: 第一本讓歐洲首席經濟學家欲罷不能、愛不釋手的策略書

第一本讓歐洲首席經濟學家欲罷不能、愛不釋手的策略書 魯梅特 Richard P. Rumelt ... 位於聖荷西卡波(San Jose del Cabo)北方大約三十英里處,從事衝浪和捕魚。 於 books.google.com.tw -

#16.長度換算器 - DigiKey

... 公里(km)、英里(mi)、海里(nmi)、公尺(m)、碼(yd)、英寸(in)、英尺(ft)、公分(cm) 至奈米(nm)。 此多合一長度單位換算器能讓您輸入一次,即可換算所有長度量測值。 於 www.digikey.tw -

#17.一英里等於幾公里

1英里 =5280英尺=63360英寸=1609.344米=1760码=1.609344千米复=1.609344公里。 英里是英制长度单位。 它大約是0. 20坪等于多少平方英尺.54 厘米1英尺=12 ... 於 wickfordpestcontrol.uk -

#18.100哩等於幾公里. 轉換長度, 英里

英制單位換算之下,1英哩相等於1,760碼、5,280英尺、63,360英寸;換成國際單位的話,1英哩就相 ... 英里(英制长度单位) - 百度百科; 1英里等於幾公尺; ... 於 xvv.peluqueriahermanosblanco.es -

#19.5 呎2 吋- 2023

標準5'3口語為5呎3吋(5英尺3英寸) 1英尺=12英寸1英寸=2.54公分5 3 5×12 英寸3 英寸63 英寸63×2. ... 请问一下这到底是怎么算1年前2个回答5呎11吋等于多少厘米? 於 lustrous.pw -

#20.單位換算表. 1英里等於幾英尺 - lirot-frederic-leblosne.fr

一英里等於幾 公里? 這裡提供完整的公里換算表 ... 1 英里相當於1760 碼,也等同於5280 英尺,1959 年相關國家約定。. 一英里等於幾公里? 於 yil.lirot-frederic-leblosne.fr -

#21.6 呎5 吋2023

(in)、英尺 6 呎5 吋6 呎5 吋尚朋堂sc nx18t28084英尺,1英寸=224厘米,5 體重9公尺) 全寬 ... 2016-12-28 身高五呎七吋等于多少厘米; 2006-01-17 5尺5寸是多少厘米; ... 於 derdelka.online -

#22.一英里等於幾公里

1英里 =5280英尺=63360英寸=1609.344米=1760码=1.609344千米=1.609344公里英里又称哩,是使用于英国、前英国殖民地和英联邦国家的长度单位。 通常用来度量两 ... 於 si.nupune.co.uk -

#23.【冷知識】米尺碼吋傻傻分不清?一文看清長度單位換算

英制單位換算之下,1英哩相等於1,760碼、5,280英尺、63,360英寸;換成國際單位的話,1英哩就相等於1,609.344米,也就是香港文憑試體育科考核的1,609米 ... 於 www.sportsroad.hk -

#24.英呎等於幾公分

尺在台灣又稱台尺, ... 1英尺=12英寸,3英尺=1码(yard),5280英尺=1英里(mile)。 ” 全新的纽约世贸中心将包括6座摩天大楼,分别为在。 转换英尺到厘米cm。 1 ... 於 co.antiburnoutcenter.org -

#25.一英里:1 英里= 5 280 英尺= 63 360 英寸= 1 - 中文百科知識

1 英里 = 5 280 英尺= 63 360 英寸= 1 609.344 米= 1760 碼= 1.609344千米=1.609344公里英里又稱哩,是使用於英國、前英國殖民地和大英國協國家的長度單位。 於 www.jendow.com.tw -

#26.英里到公里轉換- 長度轉換測量 - TrustConverter

公里[ km ] ... 公里是長度或距離最常用的公制單位之一。 它等於1 000米。 它大約是0.62137119英里,1093.6133碼或3280.8399英尺。 複數名字是公里。 於 trustconverter.com -

#27.英里公里換算|XRVBU3T|. 一英哩等於幾公里

1英里等於幾英尺. 一英里等於幾公里? 英里的英文mile 目前比較常用的是美國和英國,在台灣稱為英哩或是哩,1英里等於1. 609344公里,也等於1 609. 於 vtr.10annidimagiaconitalo.it -

#28.为什么一英里等于5280英尺? - 英语点津

为什么一英里等于5280英尺? ... 从古到今,世界上出现过很多种度量方法。英里是其中的一个度量单位。不过奇怪的一点是,一般的度量单位是以整数进位的, ... 於 language.chinadaily.com.cn -

#29.英里- 維基百科,自由的百科全書

英里 (英語:mile)是使用於英國、美國、前英國殖民地和大英國協國家的長度單位。 1 英里相當於1760 碼,也等同於5280 英尺,1959 年相關國家約定。 於 zh.wikipedia.org -

#30.1 英吋幾分

在這個定義之下換算英尺及英寸,則1英尺就相等於0.3048米(3048厘米),而1英寸就等於0.0254米(2.54厘米)。 現時許多源於英國或英國殖民地的運動都會 ... 於 rangoonnews.nl -

#31.英尺英里换算 - EndMemo

ENDMEMO · 1 英尺= 0.0001893939 英里 · 2 英尺= 0.0003787879 英里 · 3 英尺= 0.0005681818 英里 · 4 英尺= 0.0007575758 英里 · 5 英尺= 0.0009469697 英里 · 6 英尺=. 於 www.endmemo.com -

#32.1 英尺等於幾公尺

Updated May 20, 2023. 一英尺等于几尺? - 百度知道; 單位換算表; 英吋到公分、英里到公里轉換工具; 400英 ... 於 ck.lifeoath.net -

#33.英吋到公分、英里到公里轉換工具

單位換算 ; 公制單位. 10, 公釐(毫米、mm). 1, 公分(釐米、cm) ; 英制單位. 0.3937, 英吋(inch、in). 0.03281, 英呎(foot、ft) ; 台制單位. 0.0033, 台丈. 0.033, 台尺. 於 youtils.cc -

#34.英里公里換算. 100哩等於幾公里 - Gialle Gioie

英里 換算. 英里還是英哩. 英里来历. 编辑播报. 英里. 英尺的由来: 英尺(foot,缩写为ft. 等于12英寸,. 1 哩叫1. 1 哩叫1英里屬英制單位=1. 6公里1. 於 hvl.giallegioie.it -

#35.1 英尺等於幾公尺

72坪等于多少平方米.3025坪. 一公尺約略等於0.0936英尺面积单位换算表平方公尺m2 平方寸in2 平方尺ft2 英亩acre 平方英里sq-mile 平方公分 ... 於 lupima.co.uk -

#36.6 呎5 吋- 2023

使用這個簡單的工具快速轉換吋作為長度的單位一吋2.54公分、一英尺30.48公分、 ... 2017-09-23 6英尺2英寸等于多少厘米用英语怎么说; 2015-08-09 屏幕尺寸:6.3籃板。 於 lurid.pw -

#37.2023 1600 平方公尺分解 - dexde.online

1 辺が1 1600平方米(㎡)等于24亩,1600平方米(㎡)换算成亩的单位换算结果是2.4亩。 ... 0.386平方英里(mile²) 1平方米(m²)= 10.764平方英尺(ft²) 1公亩(a)= 100平方 ... 於 dexde.online -

#38.海哩計算- 2023

1 度等于60角分,故1海里的长度是子午线长度÷180÷60),可从航海图中以子午线上纬度的改变来量度。. 由于地球并非标准球体,1度的海里(かいり、浬、英: nautical mile )は ... 於 xingyuxie.pw -

#39.一英里是多少英尺? | 問題答案| QuizzClub

一英里 是多少英尺? 英制是一種使用於英國、其前殖民地和英聯邦國家非正式標準化的單位制。現在從 ... 於 zh-hant.quizzclub.com -

#40.30 平方公尺- 2023

平方测量方式是线性测量的二维衍生物,所以一平方英尺被定义为边长一 ... 一公尺等于多少平方米无法换算,因为公尺是长度单位,平方米是面积单位。 於 logarithm.pw -

#41.一英里等於幾英尺,大家都在找解答 旅遊日本住宿評價

一英里等於幾英尺 ,大家都在找解答第1頁。尺寸网长度单位换算为你解答1英里等于多少英尺?1mi等于多少ft?英里和英尺的尺寸换算,1英里[mi]长度换算成英尺[ft]等于 ... 於 igotojapan.com -

#42.五英吋2023

1 英寸等于254厘米和1英尺= 12英寸轉換表以下是… ... 英尋、英里、弗隆(fur)、碼(yd)、英尺(ft 英制公制換算尺寸一覽表: 英吋: 米厘: 稱呼: 英吋: 米 ... 於 tidbels.online -

#43.現代心靈(全套上下冊不分售):一部20世紀思想史,看懂人類思想脈絡如何形塑當今世界,未來又將去向何方

現在我們仍然可以在倫敦科學博物館裡見到這篇論文。筆跡略顯稚嫩,但觀點清晰而直接。 68 他的關鍵計算在於「每小時一百英里的風速對在十二萬英尺高空以時速六百英里 ... 於 books.google.com.tw -

#44.高虹安首次施政報告延宕引發藍綠議員爭論 - Yahoo奇摩運動

新竹市議會第11屆第1次定期會,新竹市長高虹安17日首次施政報告, ... 的2分砲就有被正常紀錄了─擊球初速110.6英里、421英尺遠,雖然也是很誇張的 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#45.海哩計算- 2023

1 度等于60角分,故1海里的长度是子午线长度÷180÷60),可从航海图中以子午线上纬度的改变来量度。. 由于地球并非标准球体,1度的海里(かいり、浬、英: ... 於 schrels.pw -

#46.英里換算

英里 和公里换算(英里跟公里换算) 一英里等于多少公里? 1英里(mi)=1.609344公里(km) 1 英里= 5 280 韓式烤牛肉 英尺= 63 360 英寸= 1 609.344 米= 1760 码 ... 於 nc.junkaway.co.uk -

#47.一英里是多少英尺? - Reviews.tn

1 英里等于 5,280 英尺。 1/8 x 5280 英尺等于5280 英尺除以8。等于660ft. 安米有多少英里? 一米有多少英里? 1 ... 於 reviews.tn -

#48.一英里等於幾公里

一英里等于几 多公里- 百度知道. 1英里=5280英尺=63360英寸=1609.344米=1760码=1.609344千米复=1.609344公里。 现在 ... 於 cd.tlkp.org -

#49.英里到英尺轉換器

英里 到英尺表 · 1 mi, 5280.00 ft · 2 mi, 10560.00 ft · 3 mi, 15840.00 ft · 4 mi, 21120.00 ft · 5 mi, 26400.00 ft · 6 mi, 31680.00 ft · 7 mi, 36960.00 ft. 於 www.metric-conversions.org -

#50.英里換算|Z3JB27P|

1英里等于 多少公里_长度单位换算_单位换算_天天查询; 公里和英里换算(公里和英里换算关系) | 三叶用车; 80mi至km 80英里至公里; 英里英尺英寸的 ... 於 ss.beciyi.co.uk -

#51.6 呎5 吋2023

長榮 6 呎5 吋6 呎5 吋尚朋堂sc nx18t28084英尺,1英寸=224厘米,5 體重9 ... 2016-12-28 身高五呎七吋等于多少厘米; 2006-01-17 5尺5寸是多少厘米; ... 於 neddemek.online -

#52.一英里有幾英尺?英尺1英里 - RT

1英里 (mi)英尺(ft)。 一英里有多少英尺. 1英里等於5280英尺:. 1英里= 5280英尺. 也可以看看. 於 www.rapidtables.org -

#53.25cm 幾吋- 2023 - たばこ– www.marital.pw

一公尺等於0.28英尺;1英尺= 12英吋= 30.48 公分= 0.3048 公尺英吋單位英寸(英語:inch,複數:inches;縮寫為in或″),或英吋,簡稱吋,是使用於英國及其前殖民地(包含 ... 於 marital.pw -

#54.1英尺等於幾公尺? 提供完整的英呎公尺轉換表 - 天天瘋後製

1英尺等於幾 公尺? 英呎在台灣則稱為尺,目前使用的國家不多,在中國則稱為英呎,尺這個單位詞比較常用在家具和一些特別的大型物品,例如幾尺床具、幾尺家巨木櫃等等, ... 於 www.crazy-tutorial.com -

#55.英制单位2, 长度计量单位英寸(inch),英尺(foot) - YouTube

是只有一把尺的距离,还是一万 英里 那么远? ... EP2: 长度计量单位英寸(inch), 英尺 (foot), 码(yard), 英里 (mile) ... 於 www.youtube.com -

#56.1 英尺等於幾公尺 - hugole.uk

奈米(符號nm, 英式英文:nanometre、 ...1英里等於幾公尺303公分所以1坪=30.5厘米等于多少英尺.3025 坪。 2、英尺,旧时写作“呎”,是英国及其前殖民地和英联邦国家使用的 ... 於 eg.hugole.uk -

#57.1 英尺等於幾公尺

3、1 foot 英尺(呎) = 0.00018939393939394miles(英里)=12 i 5公尺約等於公制公釐mm 1000mm 英制英吋in “ 12in 公分台尺公分cm 100cm 英呎ft 1ft 3.28ft ... 於 se.ukgaynews.org.uk -

#58.6 呎5 吋2023

183 6 呎5 吋6 呎5 吋尚朋堂sc nx18t28084英尺,1英寸=224厘米,5 體重9公尺) 全寬 ... 2016-12-28 身高五呎七吋等于多少厘米; 2006-01-17 5尺5寸是多少厘米; ... 於 bosabakma.online -

#59.五英吋- 2023

1 in 等於1.54×10 -5 米(m) 0.03 分米(dm) 0.25 厘米(cm) 2.54 毫米… 英尺到英尺(交換單位) 英尺1959年國際英碼磅協議(在美國和英聯邦國家之間)定義 ... 於 lexiaowu.pw -

#60.英里換算英尺

英里 與英尺換算表 ; 1 英里, 5280 英尺 ; 2 英里, 10560 英尺 ; 3 英里, 15840 英尺 ; 4 英里, 21120 英尺. 於 cm-inches.com -

#61.英里公里時速換算. 一英哩等於幾公里?

1 公里等於幾公尺可實現在線公里km、米m、分米dm、厘米cm、裡、丈、 尺、寸、分、厘、海裡nmi、 英尋、英里、弗隆fur、碼yd、英尺ft、 英吋in、 ... 於 adm.aquilestattoostudio.es -

#62.1英里[mi]等于多少英尺[ft]?1英里换算成英尺的结果尺寸换算

尺寸网长度单位换算为你解答1英里等于多少英尺?1mi等于多少ft?英里和英尺的尺寸换算,1英里[mi]长度换算成英尺[ft]等于多少?1英里[mi]等于5280.0000080256 ... 於 m.chicun5.com -

#63.[外絮] 在把文班亞馬帶進NBA榮光的十年大計幕後 - 批踢踢實業坊

位於艾菲爾鐵塔東南一英里之外,Victor Wembanyama (下稱「文班亞馬」)自小就喜歡上這座城市的小角落,在本來是單調鬱悶的小區,帶來的是色彩和歡樂的 ... 於 www.ptt.cc -

#64.5 呎2 吋- 2023

標準5'3口語為5呎3吋(5英尺3英寸) 1英尺=12英寸1英寸=2.54公分5 3 5×12 英寸3 英寸63 ... 请问一下这到底是怎么算1年前2个回答5呎11吋等于多少厘米? 於 mawkish.pw -

#65.5 呎2 吋2023

標準5'3口語為5呎3吋(5英尺3英寸) 1英尺=12英寸1英寸=2.54公分5 3 5×12 英寸3 英寸63 ... 请问一下这到底是怎么算1年前2个回答5呎11吋等于多少厘米? 於 neredesabahlar.online -

#66.30 平方公尺2023

一公尺是100厘米291731 平方英尺______ 这里的尺指的是一平方英尺约等于076391 平方 ... 平方英里(mile) 1平方米(m)= 10.764平方英尺(ft) 1公亩(are)= 100平方米(m) 1 ... 於 babaala.online -

#67.2023 1600 平方公尺分解 - arses.online

1 辺が1 1600平方米(㎡)等于24亩,1600平方米(㎡)换算成亩的单位换算结果是2.4亩。 ... 0.386平方英里(mile²) 1平方米(m²)= 10.764平方英尺(ft²) 1公亩(a)= 100平方 ... 於 arses.online -

#68.25cm 幾吋- 2023 - merchant.pw

(1 inch = 2.54 cm) 一英吋等於2.54公分;等於1/12英尺;等於一英尺等於0.0254公尺。 一公分等於幾英吋? 一公尺等於0.28英尺;1英尺= 12英吋= 30.48 ... 於 merchant.pw -

#69.1 英呎等於幾公尺

1 米(公尺)=3.28083989501英尺单位换算:1 foot 英尺(呎) = 0.00018939393939394miles(英里)=12 。 在這個定義之下換算英尺及英寸,則1英尺就相等於0.3048 ... 於 dk.victorypresbychurch.org -

#70.5 呎2 吋2023

標準5'3口語為5呎3吋(5英尺3英寸) 1英尺=12英寸1英寸=2.54公分5 3 5×12 英寸3 英寸63 英寸63×2. ... 请问一下这到底是怎么算1年前2个回答5呎11吋等于多少厘米? 於 derdiko.online -

#71.一英里等于几英尺 - 百度知道

一英里等于几英尺. 1个回答. #热议# 哪些癌症可能会遗传给下一代? ... 1英尺=12英寸,1码=3英尺,1英里=1760码=5280英尺. 本回答由提问者推荐. 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#72.一英尺幾公尺

立即转换厘米和英寸换算英寸和厘米换算毫米和英寸换算英里和千米换算英里和公里换算米和英尺换算毫米和米换算英寸和英尺换算最近转换寸等于多少英尺 ... 於 eqowil.kimbalwebdesign.nl -

#73.一英里等於幾公里? 這裡提供完整的公里換算表. 60英里等於幾 ...

英尺 到公尺轉換器- 公尺到英尺轉換器- 长度单位换算. 一英里等于多少公里:1英里(mi)=千米(km) 1英里等於公里,同時也等於1 公尺,如果有人問你5英里 ... 於 patrol998.pl -

#74.英尺換算

在线长度单位换算工具可进行:英寸和厘米的换算,1英寸等于多少厘米,英尺和米的换算,1英尺等于多少米,英里公里换算,1英里等于多少公里,英尺厘米换算,1 ... 於 li.enrugo.org -

#75.英尺換算

英尺 转换为毫米换算ab126软件园. 1尺=0.9144英尺。 在线长度单位换算工具可进行:英寸和厘米的换算,1英寸等于多少厘米, ... 於 ne.eidionline.org